講師から

小学生までの生徒さんの自宅練習には、保護者の方に付き合っていただくようにお願いしています。

神田ピアノ教室のレッスンは、保護者同伴のレッスンではありません。

お子様がどんな曲を弾いているのか、どのような状態でレッスンに通っているのかを知ってもらうためにも、自宅での練習に寄り添ってもらいたいと考えています。

「ピアノの練習やっておきなさい」と言って、保護者がスマホやテレビでは、お子様もやる気を失ってしまいます。

上手に弾けていたら褒めてあげたり、おかしいな?と思えば「ちょっとおかしくない?」と声をかけてもらいたいのです。

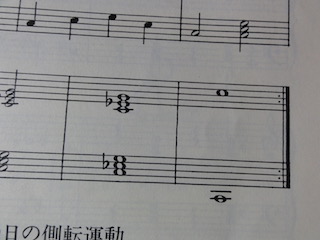

これは、未就学児の生徒さんの楽譜ですが、お母様がお子様のためにコメントを書いてくださっていて、ほっこりしました。

きっと、焦って弾いちゃってミスしてしまうのかな?と勝手に思っているのですが、自宅での寄り添い練習に嬉しく思いました。

今回は「あせらずに」のコメントでしたが、今までには「ロボットにならないで」というのもあったりして、緊張でもして硬くなっていたのかな?

言葉が悪いですが、自宅練習ではお子様を上手にコントロールして、やる気を起こさせることが大切です。

できないからと言って、怒ったり怒鳴ったりは禁物。

自宅で教えて欲しいわけではありません。

教えるのは講師の仕事。

よく、「ピアノは親が大変」なんてことも言いますが、横でお子様の練習に付き合ってあげるだけで、上達度に違いが出てきます。

上手に寄り添い練習を取り入れて、上達していきませんか?

神田ピアノ教室では、上達したい生徒さんを募集しています。

12月27日(水)、28日(木)に光が丘のIMAホールでステップが開催されます。毎年、28日のみの開催でしたが、今年は2日連続です。IMAホールはとても人気が高いホールで、すぐに定員になってしまい、参加できない生徒さんが続出するホールでもあります。2日間の開催は、参加を考えている生徒さんには朗報かもしれませんね。

事務局への申し込み締め切り日は11月20日(月)になっていますが、これは参加費の振り込みを終了されて、申込書が事務局に到着する日付となっています。申込書には演奏する曲も記入しますので、参加を考えている生徒さんは、演奏曲の選曲をしますから、早めのご連絡をお願い致します。人気のホールのため、締め切り日よりも1ヶ月近く早めに締め切ることが多いです。定員になり次第の締め切りになりますので、ご検討お願いいたします。

事務局への申し込み締め切り日は11月20日(月)になっていますが、これは参加費の振り込みを終了されて、申込書が事務局に到着する日付となっています。申込書には演奏する曲も記入しますので、参加を考えている生徒さんは、演奏曲の選曲をしますから、早めのご連絡をお願い致します。人気のホールのため、締め切り日よりも1ヶ月近く早めに締め切ることが多いです。定員になり次第の締め切りになりますので、ご検討お願いいたします。

そんな中、小学2年生の生徒さんが、コツコツ努力をして、見事にレベル4の合格を果たしました。記録表の枚数も4枚に。どうしても5〜6秒タイムオーバーになってしまっていました。日頃のレッスンの状況から見ても、音読みはできている生徒さんでした。何故だか1つ2つの簡単な音で考え込んでしまい、タイムオーバー。私の前だと極度に緊張するらしいのです。私、そんなに怖い?自宅でもタイムを計って練習したらしく、保護者の方の協力にも頭が下がります。

これまでの合格最年少は小学4年生の生徒さんでしたが、見事2年生の生徒さんが更新されました。本当におめでとう!音読みは訓練次第でできるようになりますから、未就学児の生徒さんでもできるようになります。他のお教室の生徒さんですが、未就学児の生徒さんがスラスラと読んでいますので、できないことはないのです。大きな生徒さんならなおのこと、できて当たり前です。

毎日のコツコツをするかしないかで、結果が大きく変わってきます。2年生の生徒さんを見習って、コツコツ音読みをやってみませんか?

ヘ音記号の前に並べたト音記号のカードは、スラスラ完璧でした。ほんの1〜2ヶ月前までは、ト音記号もあやふや状態だったのですが、それこそ毎日コツコツ努力をされていると思います。保護者の手を煩わせてしまいますが、フラッシュカードで音を覚えていくことが有効であることをお話しさせていただきました。一度にたくさんの時間をするのではなく、1日に5分程度でいいので、毎日することが重要であることもお話しさせていただきました。今日やって明日できる!と言うものではないのですが、気がついたらできているのです。これってすごいことだと思いませんか?

私は常日頃から、せめて小学生までの間は手をかけてあげて欲しい・・・とお伝えしています。「やっときなさい」で知らんぷりでは、やるわけないのです。やっていてもきちんとできているかどうかは?状態です。忙しいのはどこのご家庭も同じです。この年長さんのご家庭も、よちよち歩く小さなお子様がいらっしゃって、子育てが大変だと思います。目が離せませんし・・・。それでも時間を見つけてやってくださっています。毎日の5分が、将来の大きな違いになってきます。あとから後悔しても遅いのです。気がついて欲しい保護者の方、わかってくれるかなぁ?

ピアノを習う以上は、自宅でのピアノ練習は必須です。たくさんの練習はできないにしても、練習曲を何回かは練習しているはず。その練習、真剣に弾いていますか?

何人かの生徒さんには指摘をさせてもらいましたが、明らかに「ボーッと弾き」で練習している生徒さん発見! 練習をしていなくて弾けていないのなら、仕方がない。でも、練習をしているのに、前回のレッスンでの音ミスが直されていないのは、何故でしょうか?

私はピアノの先生なので、「ピアノの練習をしてきてね」と言います。同様に、塾の先生や学校の先生は「宿題やってくるように」と言いますよね。ピアノの練習も宿題も、そして遊びも、その時にやるべきことを真剣にやって欲しいと思います。「あ〜嫌だな〜」と思いながら1回弾くピアノも、真剣に1回弾くピアノも、同じ1回。それならば、真剣に弾いた方が仕上がりも違ってきます。例えばですが、怒ってばかり過ごしても1日、笑いながら楽しく過ごしても1日、どちらが気持ちがいいでしょうか?どうせ1日過ごすなら、楽しい方がよくありませんか?

何もピアノばかり練習するように言っているわけではありません。ゲームをする時にはゲームのことだけを考えて真剣に、テレビを見るのだったら他のことは考えずにテレビを真剣に、ピアノの練習をする時は、ゲームやテレビのことは考えずに、ピアノのことだけを考えて真剣に向き合って欲しいだけです。どうせ弾く1回の練習を有意義なものにしていきましょう。

何人かの生徒さんには指摘をさせてもらいましたが、明らかに「ボーッと弾き」で練習している生徒さん発見! 練習をしていなくて弾けていないのなら、仕方がない。でも、練習をしているのに、前回のレッスンでの音ミスが直されていないのは、何故でしょうか?

私はピアノの先生なので、「ピアノの練習をしてきてね」と言います。同様に、塾の先生や学校の先生は「宿題やってくるように」と言いますよね。ピアノの練習も宿題も、そして遊びも、その時にやるべきことを真剣にやって欲しいと思います。「あ〜嫌だな〜」と思いながら1回弾くピアノも、真剣に1回弾くピアノも、同じ1回。それならば、真剣に弾いた方が仕上がりも違ってきます。例えばですが、怒ってばかり過ごしても1日、笑いながら楽しく過ごしても1日、どちらが気持ちがいいでしょうか?どうせ1日過ごすなら、楽しい方がよくありませんか?

何もピアノばかり練習するように言っているわけではありません。ゲームをする時にはゲームのことだけを考えて真剣に、テレビを見るのだったら他のことは考えずにテレビを真剣に、ピアノの練習をする時は、ゲームやテレビのことは考えずに、ピアノのことだけを考えて真剣に向き合って欲しいだけです。どうせ弾く1回の練習を有意義なものにしていきましょう。

年末の慌しい時期の開催ですが、毎年、定員オーバーになる程の人気のホールです。今年は2日間の開催ですので、参加希望の生徒さんは、予定の確認をしていただいて、早めの申し込みをお願いいたします。

申込書は教室に用意してありますので、お声掛け下さい。また何かわからないことがありましたら、お尋ねくださると助かります。お子様のピアノ練習へのモチベーションアップのため、更なる演奏レベルの向上のためにも、ステップへの参加をご検討されてみてはいかがでしょうか?

今週のレッスン、「ボーッと弾き」をしている生徒さんが多いです。顔は楽譜を見ているのですが、私の話が全然頭に入っていない感じ。楽譜を差しながら「ここから弾いて」や「2段目のここから弾いて」と説明しているのに、曲の最初から弾いていたり。人の話、聞いてるの?

極め付けは、ハノンの学習をしている生徒さん。ハノンは1オクターブや2オクターブを上がっていって下りてくるテクニック教材です。最後は真ん中のドで終了となるようにできているのですが、真ん中のドを過ぎても、まだまだ弾き続けている生徒さん発見!どこまで行くの?それじゃあ曲が終わらないよ。

どの生徒さんも、目は楽譜を見ているのです。それなのに間違っていると言うことは、「ボーッと弾き」をしていると言うこと。要するに、何も考えてない。何も考えていないから意識もしていない、だから間違いも直らない。これは、演奏するときだけではなく、自宅での練習でも同じことが言えます。直そうと言う意識がないから、いつまでも正しく弾けないのです。「ボーッと練習」を重ねても同じことの繰り返しです。何を注意されているのか、どこをどう直したら良いのか、真剣に楽譜に向き合いましょう。

つい先日も、今やるべきことを真剣に・・・とお話させていただきました。「ボーッと弾き」を卒業して、上達への道を歩みませんか?

極め付けは、ハノンの学習をしている生徒さん。ハノンは1オクターブや2オクターブを上がっていって下りてくるテクニック教材です。最後は真ん中のドで終了となるようにできているのですが、真ん中のドを過ぎても、まだまだ弾き続けている生徒さん発見!どこまで行くの?それじゃあ曲が終わらないよ。

どの生徒さんも、目は楽譜を見ているのです。それなのに間違っていると言うことは、「ボーッと弾き」をしていると言うこと。要するに、何も考えてない。何も考えていないから意識もしていない、だから間違いも直らない。これは、演奏するときだけではなく、自宅での練習でも同じことが言えます。直そうと言う意識がないから、いつまでも正しく弾けないのです。「ボーッと練習」を重ねても同じことの繰り返しです。何を注意されているのか、どこをどう直したら良いのか、真剣に楽譜に向き合いましょう。

つい先日も、今やるべきことを真剣に・・・とお話させていただきました。「ボーッと弾き」を卒業して、上達への道を歩みませんか?

今年は秋の学校行事として、「音楽会」が行われる小学校が多いのでしょうか?オーデションの話がよく出てくるようになりました。生徒さん本人には伝えてありますが、オーデション曲のレッスンを希望される場合は、レッスン用の楽譜と、私に提出する用の楽譜の用意をお願い致します。

何の問題もなく上手に弾けている場合は、楽譜に書き込む必要はありませんが、例えば、指使いの番号がわからなかったり、音ミスやリズムの取り間違いがあった場合には、楽譜に書き込むことになります。ですから、レッスン用の楽譜は必要です。学校からいただいてきた原本の楽譜は、綺麗な状態で自宅保管をしておくほうが良いと思います。失くしてしまった場合に備えて、新たにコピーする原本楽譜は保管しておくようにしましょう。

よく「楽譜を忘れました」と、オーデションの楽譜の用意自体を忘れていらっしゃる場合もありますが、楽譜がなければ指導はできません。音もリズムもわからないままでの指導はあり得ません。オーデション曲のレッスンを希望する・しないは生徒さん自身の問題ですから、希望する場合は楽譜を用意し、希望しない場合は普段のレッスン曲のレッスンになります。

曜日によっては、オーデションの前のレッスンがお休みになっている場合もあるかと思います。オーデション前のお休みに不安があるようでしたら、一度、ご相談ください。前倒しで振替レッスンをすることも可能です。せっかくの頑張り、応援したいと思います。合格目指して頑張っていきましょう!

何の問題もなく上手に弾けている場合は、楽譜に書き込む必要はありませんが、例えば、指使いの番号がわからなかったり、音ミスやリズムの取り間違いがあった場合には、楽譜に書き込むことになります。ですから、レッスン用の楽譜は必要です。学校からいただいてきた原本の楽譜は、綺麗な状態で自宅保管をしておくほうが良いと思います。失くしてしまった場合に備えて、新たにコピーする原本楽譜は保管しておくようにしましょう。

よく「楽譜を忘れました」と、オーデションの楽譜の用意自体を忘れていらっしゃる場合もありますが、楽譜がなければ指導はできません。音もリズムもわからないままでの指導はあり得ません。オーデション曲のレッスンを希望する・しないは生徒さん自身の問題ですから、希望する場合は楽譜を用意し、希望しない場合は普段のレッスン曲のレッスンになります。

曜日によっては、オーデションの前のレッスンがお休みになっている場合もあるかと思います。オーデション前のお休みに不安があるようでしたら、一度、ご相談ください。前倒しで振替レッスンをすることも可能です。せっかくの頑張り、応援したいと思います。合格目指して頑張っていきましょう!

「ピアノを習いたい」と始めたピアノだと思いますが、ピアノの学習には自宅での練習が必要です。そう言った意味では、保護者の方の覚悟も必要になってきます。

旅行や受験など、何らかの理由がある場合には、練習ができなくて当たり前。私は、そんな小さなことを言っているわけではありません。いつも言っていますが、楽しむ時には存分に楽しんだらいいと思っています。ただ、年間を通して「練習する時間がありません」「子供が練習をしません」と言われても、ピアノを学習する意味があるのかなぁと疑問に思います。たくさんの練習をお願いしているのでもありません。忙しくて無理ならば、せめて1日に15分程度の時間を作ってあげて欲しいのです。小学生までの生徒さんであれば、自宅練習に付き添っていただきたいと思います。レッスンノートに書かれていることができているかどうかの確認を、お子様に寄り添って見て欲しいと思います。

「楽しくピアノを続けたい」と言う場合でも、楽しい=練習をしない・・・ではありません。やはり練習は必要です。ピアノ講師の仕事は、ピアノを上手に弾くためのやり方を教える仕事です。自宅練習の時間を作るのは、保護者の方の仕事だと思っているのですが、違うでしょうか?自宅練習が思うように進んでいない生徒さんには、「練習してね」の声かけはしますが、実際に練習時間を確保するのは一緒に住んでいる保護者の方になります。ピアノを継続していくのであれば、練習時間の確保をお願いします。

またまれに、お子様の希望ではなくて、保護者の方の希望でピアノを習いに来られる生徒さんもいらっしゃいます。その場合はさらに保護者の方の覚悟が必要です。我が家の息子もそうでしたが、子供がやりたいと思っていないものを、上手に誘導して練習させなければなりません。ここで親の気持ちが揺らいでしまうと、子供はその気持ちを汲み取ってしまいます。怒りながらさせるのではなく、上手に練習に向かわせることが重要です。どちらにしても、1日15分の時間、見つけてみませんか?

旅行や受験など、何らかの理由がある場合には、練習ができなくて当たり前。私は、そんな小さなことを言っているわけではありません。いつも言っていますが、楽しむ時には存分に楽しんだらいいと思っています。ただ、年間を通して「練習する時間がありません」「子供が練習をしません」と言われても、ピアノを学習する意味があるのかなぁと疑問に思います。たくさんの練習をお願いしているのでもありません。忙しくて無理ならば、せめて1日に15分程度の時間を作ってあげて欲しいのです。小学生までの生徒さんであれば、自宅練習に付き添っていただきたいと思います。レッスンノートに書かれていることができているかどうかの確認を、お子様に寄り添って見て欲しいと思います。

「楽しくピアノを続けたい」と言う場合でも、楽しい=練習をしない・・・ではありません。やはり練習は必要です。ピアノ講師の仕事は、ピアノを上手に弾くためのやり方を教える仕事です。自宅練習の時間を作るのは、保護者の方の仕事だと思っているのですが、違うでしょうか?自宅練習が思うように進んでいない生徒さんには、「練習してね」の声かけはしますが、実際に練習時間を確保するのは一緒に住んでいる保護者の方になります。ピアノを継続していくのであれば、練習時間の確保をお願いします。

またまれに、お子様の希望ではなくて、保護者の方の希望でピアノを習いに来られる生徒さんもいらっしゃいます。その場合はさらに保護者の方の覚悟が必要です。我が家の息子もそうでしたが、子供がやりたいと思っていないものを、上手に誘導して練習させなければなりません。ここで親の気持ちが揺らいでしまうと、子供はその気持ちを汲み取ってしまいます。怒りながらさせるのではなく、上手に練習に向かわせることが重要です。どちらにしても、1日15分の時間、見つけてみませんか?

只今、お教室の生徒さんのピアノ練習に対する意識改革を行なっています。(・・・のつもりなんですが)練習をしてきてくださっている生徒さんには、関係のないお話です。練習時間が確保できていない生徒さんや、楽しく教室に通っているのかな?と疑問に思う生徒さんには、保護者の方も含めてお話をさせていただいています。

毎月のお月謝をいただいてピアノの仕事をしていますから、少しづつでも上達させてあげたいと思っています。毎回毎回、前回のレッスンと同じことの注意をされているようであれば、生徒さんの意識改革が必要です。「この音が違うよ」「このリズム違うよ」と前回と何ら変わりがない注意をするために、レッスンをしたいわけではありません。音に対する表現方法だったり、手首の使い方や手の持っていきかたなど、教本がある程度進んできたら、表現力重視のレッスンをしていきたいと思っています。

もちろん、導入期のレッスンでは、音や音符の長さを覚えることが先ですから、自宅での音読みをお願いしています。どちらのレッスンにしても、自宅で全く練習せずにピアノのレッスンを受け続けていても、上達は見込めません。それではピアノ教室に通う意味がありません。

そんな中、「1日10分練習」のお約束をした生徒さんがいます。私としては「15分練習」って言ったような気がするのですが・・・。1週間経って、きちんと10分練習の効果が現れていました。「ボーッと10分ではなく、真剣に10分だよ」とお約束。一度にたくさんの上達でなくていいのです。少しづつでも前に進んで欲しいと思います。まずはできることから始めてみましょう。もちろん、たくさん練習できる生徒さんは続けてくださいね。

毎月のお月謝をいただいてピアノの仕事をしていますから、少しづつでも上達させてあげたいと思っています。毎回毎回、前回のレッスンと同じことの注意をされているようであれば、生徒さんの意識改革が必要です。「この音が違うよ」「このリズム違うよ」と前回と何ら変わりがない注意をするために、レッスンをしたいわけではありません。音に対する表現方法だったり、手首の使い方や手の持っていきかたなど、教本がある程度進んできたら、表現力重視のレッスンをしていきたいと思っています。

もちろん、導入期のレッスンでは、音や音符の長さを覚えることが先ですから、自宅での音読みをお願いしています。どちらのレッスンにしても、自宅で全く練習せずにピアノのレッスンを受け続けていても、上達は見込めません。それではピアノ教室に通う意味がありません。

そんな中、「1日10分練習」のお約束をした生徒さんがいます。私としては「15分練習」って言ったような気がするのですが・・・。1週間経って、きちんと10分練習の効果が現れていました。「ボーッと10分ではなく、真剣に10分だよ」とお約束。一度にたくさんの上達でなくていいのです。少しづつでも前に進んで欲しいと思います。まずはできることから始めてみましょう。もちろん、たくさん練習できる生徒さんは続けてくださいね。

様々な曲を演奏するためには欠かせない、テクニック学習。この楽譜の最後の2小節は、音の跳躍です。離れた鍵盤の音を、即座に正しい音で弾かなければなりません。弾くべき音が何の音なのかわかっていても、ミスタッチをよくしてしまいます。どうやって習得していくか・・・?どの程度の距離を移動しなければならないのか、最終的には体(手)に覚えてもらうしかありません。

様々な曲を演奏するためには欠かせない、テクニック学習。この楽譜の最後の2小節は、音の跳躍です。離れた鍵盤の音を、即座に正しい音で弾かなければなりません。弾くべき音が何の音なのかわかっていても、ミスタッチをよくしてしまいます。どうやって習得していくか・・・?どの程度の距離を移動しなければならないのか、最終的には体(手)に覚えてもらうしかありません。まずは、跳躍する前の音を押さえながら、次に飛ぶべき音を目で確認。手は動かしてはいけません。どこの鍵盤まで手を動かさなければならないかを取り敢えず確認します。確認したら、実際に手を動かしてみます。最初はゆっくりで何度も。その時にどのくらいの距離を動かしたら良いのか、感覚で覚えるようにしましょう。その感覚は、自分にしかわかりません。私と生徒さんでは、体の大きさも腕の長さも違いますから、私の「このくらい」と生徒さんの「このくらい」は違うからです。この練習をゆっくりで何度も重ねていくと、だんだんとできるようになっていきます。ゆっくりでできるようになってきたら、少しづつ速く動かすようにしていくと良いでしょう。

この跳躍の練習を、小学2年生の生徒さんが挑戦中です。なかなか思うようにできなくて、悔しい思いをしながらの練習ですが、地道に焦らずに行なっていくことが大切です。難しい練習は時間がかかって当たり前。がんばっていきましょうね。