講師から

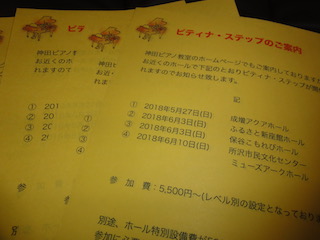

年度が変わった5月〜6月の、ピティナ・ステップの案内のお手紙をお渡ししています。進級・進学後のステップです。参加を検討されている生徒さんは、学校の行事などを確認されてから申し込みをして下さい。申し込みに必要な書類は教室にありますので、お声掛けをお願い致します。

年度が変わった5月〜6月の、ピティナ・ステップの案内のお手紙をお渡ししています。進級・進学後のステップです。参加を検討されている生徒さんは、学校の行事などを確認されてから申し込みをして下さい。申し込みに必要な書類は教室にありますので、お声掛けをお願い致します。申し込みは教室ではなく、ピティナ事務局になります。演奏する曲目を決めてからの申し込みになりますので、早めに申し出て下さい。よろしくお願い致します。

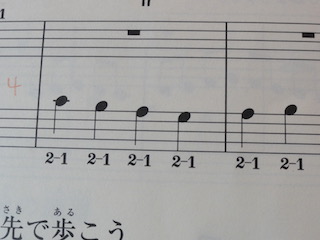

バーナムのテクニック教材ミニブック(バーナムむらさき)を学習中の未就学児さん。1つの音を弾いて、こっそり2→1へ指変えをする曲の練習をしています。最初は1つの指で1つの音を弾いていただけの曲でも、学習が進んでくると和音が出てきたり、指変えをしながらスケールを弾くようになったりと、様々な弾き方を学んでいきます。今回のこっそり指変えも頻繁ではありませんが、学習が進むにつれて出てくる弾き方の1つです。

バーナムのテクニック教材ミニブック(バーナムむらさき)を学習中の未就学児さん。1つの音を弾いて、こっそり2→1へ指変えをする曲の練習をしています。最初は1つの指で1つの音を弾いていただけの曲でも、学習が進んでくると和音が出てきたり、指変えをしながらスケールを弾くようになったりと、様々な弾き方を学んでいきます。今回のこっそり指変えも頻繁ではありませんが、学習が進むにつれて出てくる弾き方の1つです。音1つに対して指番号が2つ書いてありますから、音を出さずに指変えをする弾き方になります。小さな生徒さんには「音を出さずにこっそり指を変えてね」とお話ししているのですが、指変えをするときに音が出てしまいます。これじゃぁ、こっそりとは言えません。ただ、生徒さん本人は音が出てしまっていることに気がついていないのか、割と平気で弾いています。

前回のレッスンでは、音が出ていたため、正しい弾き方と正しくない弾き方の2種類の弾き方を聴いてもらいました。最初はわざとらしく大きな音で、だんだんと小さな音にしていって、生徒さん本人によく聴いてもらっています。静かに聴いていると、どんなに小さな生徒さんでも聴き取ることができます。正しいもの、正しくないものが理解できれば、間違ったものでも直すことができます。そして迎えた2度目のレッスン。正しく弾くことができました。

弾くことにばかり必死になっていると、自分の音を聴くことがおろそかになってしまいます。どんな練習をしていても、自分の音はちゃんと聴いていなければなりません。ただ弾いている練習から意識をして聴く練習に切り替えるだけで、上達が違って来ます。みんな、もっと自分の音を聴いてみて。弾き方も変わってきますよ。

ピアノを弾いているときに、自分の指先がこのようになっていませんか?指先がちょっとペチャンコです。第一関節も内側に曲がっています。小さな生徒さんほどなりやすいですが、大きな生徒さんでも力まかせに弾いていると、すぐこうなってしまいます。指を立てた状態で、指先だけが鍵盤に触れるようにして演奏しましょう。大きな音が出ないからと言って、力を入れて弾いてはいけません。大きな音を出すことを優先させるのではなく、手の形ができているかどうかを優先させてください。

テクニックの教材を練習しているときに、時々、自分の指を観察してみてください。できていればそれで良いですし、できていないようであれば、意識をして直すようにしていきましょう。まれに、爪が伸びているために、綺麗な手の形で弾くことができない生徒さんもいらっしゃいます。指先よりも爪が鍵盤に当たってしまって、爪を守るように弾いてしまうと、ペチャンコになります。ピアノを演奏する人は、爪は短くしておかなければなりません。爪の長さ、手の形に気をつけて練習に取り組んでください。

神田ピアノ教室のレッスンでは基本的に、ハノンやバーナムなどのテクニック教材と、ぴあのどりーむやブルグミュラーなどの教則本のレッスンを行なっています。一通りの基本の学習が終了すれば、好きな曲をレッスンしていくことも可能になります。また、学校でピアノ伴奏を請け負って来たり、合奏のオーデションなどがある場合は、そちらを優先してレッスンを行なっています。基本の学習の途中でも、弾きたい曲が見つかれば優先させることもOKにしています。

神田ピアノ教室のレッスンでは基本的に、ハノンやバーナムなどのテクニック教材と、ぴあのどりーむやブルグミュラーなどの教則本のレッスンを行なっています。一通りの基本の学習が終了すれば、好きな曲をレッスンしていくことも可能になります。また、学校でピアノ伴奏を請け負って来たり、合奏のオーデションなどがある場合は、そちらを優先してレッスンを行なっています。基本の学習の途中でも、弾きたい曲が見つかれば優先させることもOKにしています。今現在も、生徒さんのレッスン曲は様々です。お友達と連弾をしたいからと言って、連弾曲のレッスンをしている生徒さんもいれば、きらきら星変奏曲に挑戦している生徒さんも。学校での行事が立て込んでいることもあって、学校のピアノ伴奏譜のレッスンをしている生徒さんもいらっしゃいます。

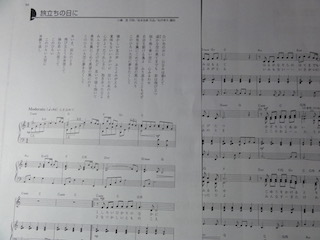

そんな中、「旅立ちの日に」が弾きたいと持って来たのは小学生ピアノ男子。綺麗な音楽に魅せられて(?)学校の先生に楽譜をいただいたそう。あ〜わかる〜。この曲、歌詞もウルっとくるけれど、ピアノ伴奏を弾いていてもいい感じなのです。いいなぁ・・・と思うものはみんな一緒なのかな?弾きたい曲があるっていいことだと思います。自分が弾きたい曲だから、その分、頑張れるでしょ。

弾きたい曲がある生徒さんは、いつでも教えてくださいね。習い始めたばかりなのにベートーヴェンが弾きたい・・・と言われてもOKは出せませんが、できるだけ希望には添いたいと思います。生徒さん本人の希望でなくても、保護者の方の希望の曲でも、生徒さんに練習の意思があるのであればレッスンをすることは可能です。弾きたい曲が弾けたら嬉しいですよね。お気軽にご相談ください。

合唱曲は「旅立ちの日に」なんですが、今回の曲は川嶋あいさんの「旅立ちの日に」。私も6年前に初めて知った曲なのですが、今の高校生には馴染みがないようです。その曲の伴奏を指名されたとのこと。なんという快挙。素晴らしいですね。曲は出来上がっていますが、何だか物足りない。決して下手ではないけれど、ものすごく上手でもない感じ。いやいや、もっと上手に弾けるはず。いつもの演奏を知っているので、余計にそう思ってしまいます。

小さい頃からピアノ教室に通って来てくださっているので、私もズケズケ言ってしまうのですが、そこは気心が知れているし、信頼関係も築けているので(多分・・・)、毒舌なレッスンでも和気あいあいです。「考えながら弾いてよ〜」「全然上手じゃないよ〜」などなど。出したい音と出したくない音、左手の音楽を聴かせる箇所、ペダルのタイミングなど、演奏しながら考えることはたくさんあります。第一、考えてもいないことはできないので、考えなければなりません。

どの生徒さんにも伝えているつもりですが、ピアノってボーッとしていては上手に演奏することはできません。どのように演奏したいのか考えることが大事です。「ボーッとして弾いていたら承知しないわよ」と言ってレッスンを終えました。「は〜い」と笑いながら帰っていきましたが、卒業式まで1ヶ月足らず。素晴らしい演奏に進化するのを楽しみにしたいと思います。生徒の皆さんも、ボーッと弾くことのないよう注意してくださいね。

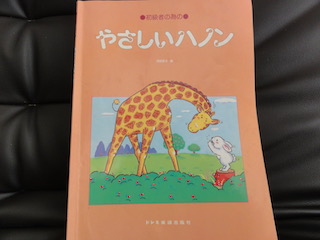

ピアノを習い始めて最初に取り入れるテクニック系の教材に、ハノンとバーナムがあります。もちろん、その他にもたくさんありますが、教室で取り入れているものはこの2つ。どちらもテクニック教材ではありますが、この2つは目的が違っています。写真の「やさしいハノン」を学習している生徒さんには、この教材を学習する意味を知って練習に励んでほしいと思います。

ピアノを習い始めて最初に取り入れるテクニック系の教材に、ハノンとバーナムがあります。もちろん、その他にもたくさんありますが、教室で取り入れているものはこの2つ。どちらもテクニック教材ではありますが、この2つは目的が違っています。写真の「やさしいハノン」を学習している生徒さんには、この教材を学習する意味を知って練習に励んでほしいと思います。いつも気になっているのは、テーマの部分をサササ〜と速く弾いてしまう生徒さんが多いこと。ハノンは指の強化を促すもので、指の独立をさせたり、指体力をつけたり、もちろん手の形なども気にして練習してほしい教材です。鍵盤をきちんと下まで押さえて、しかっりした指を作って欲しいのです。サササ〜では、困ります。

ハノンを取り入れている生徒さんは、性急に指の強化が必要な生徒さん、つまり、遅くにピアノ学習を始めた生徒さんや指の力が弱いと感じられる生徒さんを対象にオススメしています。幼児の段階でハノンを取り入れないのは、曲が長くて導入期では大変なことと、音読みが大変になってしまうからです。まずは音読みに力を入れて、様々な弾き方を学習するバーナムを取り入れています。

本当のことを言うと、ハノンとバーナムは目的が違うので、2冊同時進行が理想なのです。ただ、それでは負担が大きすぎますよね。自分が学習している教材が、何を目的にしているのかを考えれば、練習も頑張れませんか?ピアノを上手に弾くための必要なテクニック教材、一音一音、気持ちを込めて練習に取り組んで欲しいです。

生徒の保護者の方から「子供が練習しません」「言っても言っても練習しません」など、相談を受けることがあります。ピアノは好きだけど、練習は嫌い・・・なんてよくあること。好きな気持ちと練習をすることは、同じではありません。私だって練習より遊びがいいです。周りには遊びの道具がたくさんある中で、なかなかピアノの練習に向かうことは難しいでしょう。

保護者の方にお願いしたいのは、「練習しなさい」の命令ではなく、「練習しようか」「練習するよ〜」の声かけ。声かけだけでなく、ピアノの横で寄り添ってほしいのです。その習慣ができているお子様は、ピアノの練習を苦に感じることがないように思います。「練習しなさい」の命令だけで、保護者の方はテレビや携帯・・・では、お子様だって練習することが嫌になってしまいますよね。ピアノを習い始めた時から、寄り添い練習ができている生徒さんは、着実に上達が感じられます。

様々な環境の生徒さんたちと接していて感じることは、生徒さん自身も、保護者の方に聴いてもらいたい気持ちがあること。保護者の方からは「私、忙しいので」と言われることがありますが、せめて1週間に1度や2度は時間を作ってもらいたいと思います。私からは、「小学生の間はピアノの横で練習に付き合ってくださいね」と、お願いしています。1日15分の練習事時間を一緒に笑ったり、喜んだり、時にはダメだししてみたりするだけで、練習が少しは楽しいものになるでしょう。

ピアノの練習って歯磨きに似ていると思うのですが、そうは思いませんか?小さい時、それこそ赤ちゃんの時は、お母さんが磨いてあげて、少し大きくなると歯磨き練習を一緒にして、大きくなると1人で勝手にやってますよね?まさかまさか、中学生や高校生になっても歯磨きをやってあげてるなんてことはないと思います。そして、毎日の歯磨きが習慣になっていますよね?ピアノ練習も、小学生まで寄り添ってあげると、練習することが習慣になっていきます。何事も、最初に手をかけてあげることが大切だと思います。お子様の練習で悩んでいらっしゃる保護者の方は、早速、取り掛かってみてください。

保護者の方にお願いしたいのは、「練習しなさい」の命令ではなく、「練習しようか」「練習するよ〜」の声かけ。声かけだけでなく、ピアノの横で寄り添ってほしいのです。その習慣ができているお子様は、ピアノの練習を苦に感じることがないように思います。「練習しなさい」の命令だけで、保護者の方はテレビや携帯・・・では、お子様だって練習することが嫌になってしまいますよね。ピアノを習い始めた時から、寄り添い練習ができている生徒さんは、着実に上達が感じられます。

様々な環境の生徒さんたちと接していて感じることは、生徒さん自身も、保護者の方に聴いてもらいたい気持ちがあること。保護者の方からは「私、忙しいので」と言われることがありますが、せめて1週間に1度や2度は時間を作ってもらいたいと思います。私からは、「小学生の間はピアノの横で練習に付き合ってくださいね」と、お願いしています。1日15分の練習事時間を一緒に笑ったり、喜んだり、時にはダメだししてみたりするだけで、練習が少しは楽しいものになるでしょう。

ピアノの練習って歯磨きに似ていると思うのですが、そうは思いませんか?小さい時、それこそ赤ちゃんの時は、お母さんが磨いてあげて、少し大きくなると歯磨き練習を一緒にして、大きくなると1人で勝手にやってますよね?まさかまさか、中学生や高校生になっても歯磨きをやってあげてるなんてことはないと思います。そして、毎日の歯磨きが習慣になっていますよね?ピアノ練習も、小学生まで寄り添ってあげると、練習することが習慣になっていきます。何事も、最初に手をかけてあげることが大切だと思います。お子様の練習で悩んでいらっしゃる保護者の方は、早速、取り掛かってみてください。

ピアノの楽譜は、大譜表と言って2段書きの楽譜です。両手で弾く楽譜はそうなっていますよね?上の段は右手、下の段は左手で弾きます。たいていの場合は、上の段はト音記号、下の段はヘ音記号になっています。小さな生徒さんには、ト音記号は右手、ヘ音記号は左手・・・と最初は教えますが、小学生になった頃から徐々に、上の段は右手、下の段は左手・・・と教え直しています。

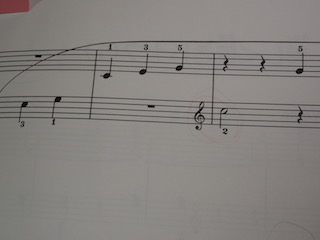

ピアノの楽譜は、大譜表と言って2段書きの楽譜です。両手で弾く楽譜はそうなっていますよね?上の段は右手、下の段は左手で弾きます。たいていの場合は、上の段はト音記号、下の段はヘ音記号になっています。小さな生徒さんには、ト音記号は右手、ヘ音記号は左手・・・と最初は教えますが、小学生になった頃から徐々に、上の段は右手、下の段は左手・・・と教え直しています。写真の楽譜では、左端が写っていないのですが、上の段はト音記号、下の段はヘ音記号の楽譜です。しかし、下の段をよく見ると、途中にト音記号がでてきています。両手で一緒に弾く曲ではないので、生徒さんに初見で弾いてもらったところ・・・。下の段のト音記号のところで弾けなくなってしまいました。「何の音?ちゃんと記号を見てね」と前置きをして読んでもらうと「ド」。そうです。ドで合っています。そのまま弾いてもらうと、真ん中のドを弾いたり、低いドを弾いたりして、楽譜に書いてあるドとは高さの違う音しかでてきません。きっと頭の中は、ト音記号の音は右手で弾くもの・・・とインプットされているのでしょう。「何のド?」と聞くと、「高いド」と正しい答えがわかっているのに、指が動いてくれないようです。

こういうことは小さな生徒さんだけでなく、割と大きな生徒さんでもやってしまいます。逆に、大きな生徒さんの方が先入観で物事を考えてしまうからなのか、全く動けなくなることが多いです。どうしていいのか、どう弾いていいのかわからなくなるようです。ト音記号とヘ音記号は、音の高さを表す記号ですから、純粋に正しい鍵盤を見つけて、その鍵盤に指を持っていくと良いと思います。

このような楽譜は頻繁ではありませんが、学習が進んでくると出てくるようになります。もちろん、慣れも必要ですが、こういった楽譜が出てきた時に慌てることなく対応できるように、日頃から、楽譜をよく見る力をつけておくとよいでしょう。

ある程度の曲がスラスラと弾けるようになっている生徒さんには、毎回のレッスンで注意していることですが、スラーのかかった最後の音の弾き方を指導しています。スラーは、音楽のまとまりであることも多いので、最後の音は、特別な記号(アクセントやフォルテ)がついていない限りは、優しくまとめるのが普通です。

生徒さんにもよく言っていることは「公園に行きました」の語尾の「した」や「楽しかったです」の語尾の「です」を、強調して話すかどうか?と言うこと。例えば、教科書の本読みを考えてくださるとよくわかると思いますが、語尾の言葉を強調して読むことはないと思います。音楽もそれと一緒です。最後の音だけを「ドスン!」と、強く弾いてしまうとカッコ悪いです。大抵の場合は、無意識に最後の音を強く弾いてしまっているので、生徒さん本人は強く弾いているつもりがないのですが、それならば、最後の音を意識してまとめるように弾かなければなりません。

生徒さんたちに理解してもらえるように、私はわざと語尾を強くして「公園に行きました」や「楽しかったです」と、レッスン中に言っています。他の人が言っていたり、弾いていたりするのを聴くと、よくわかりますよね。「尻もち音楽」と言う言葉もよく使って説明をしているので、一度、お子様にも聞いてもらえると、言われているのか言われていないのか、わかるかと思います。

お家で練習しているお子様の演奏が「尻もち音楽」になっているのか、耳に心地よく流れているのか、そんなことに気をつけながら聴いてみるといいかもしれません。また、生徒さん自身も、自分の演奏が「尻もち音楽」になっていないかどうか、耳を使ってよく聴くようにしましょう。

生徒さんにもよく言っていることは「公園に行きました」の語尾の「した」や「楽しかったです」の語尾の「です」を、強調して話すかどうか?と言うこと。例えば、教科書の本読みを考えてくださるとよくわかると思いますが、語尾の言葉を強調して読むことはないと思います。音楽もそれと一緒です。最後の音だけを「ドスン!」と、強く弾いてしまうとカッコ悪いです。大抵の場合は、無意識に最後の音を強く弾いてしまっているので、生徒さん本人は強く弾いているつもりがないのですが、それならば、最後の音を意識してまとめるように弾かなければなりません。

生徒さんたちに理解してもらえるように、私はわざと語尾を強くして「公園に行きました」や「楽しかったです」と、レッスン中に言っています。他の人が言っていたり、弾いていたりするのを聴くと、よくわかりますよね。「尻もち音楽」と言う言葉もよく使って説明をしているので、一度、お子様にも聞いてもらえると、言われているのか言われていないのか、わかるかと思います。

お家で練習しているお子様の演奏が「尻もち音楽」になっているのか、耳に心地よく流れているのか、そんなことに気をつけながら聴いてみるといいかもしれません。また、生徒さん自身も、自分の演奏が「尻もち音楽」になっていないかどうか、耳を使ってよく聴くようにしましょう。

レッスン中に「この曲、難しいから・・・」の言葉を連発する生徒さんがいらっしゃいます。同じ曲で2~3ヶ月止まったまんま。難しいから弾けないよね・・・って、本当に難しい曲?ソナチネやソナタの練習をしている生徒さんならまだしも、スラスラ弾けば、1分ほどの曲です。何が難しいのでしょう?

出てきている音符も、8分音符、4分音符、付点8分音符程度。リズムが難しいのかと思って曲を聴いてみても、数えながら練習をしているお陰で、リズムの間違いはありません。そうなんです。音が読めていないのです。音の間違いが多くて、つっかえ弾きになったり、途中で止まったりしながら、5~6分かけて1曲を弾いている感じです。これでは楽しく弾けません。つい何ヶ月か前に、同じ曲を、年下の小学生の低学年の生徒さんが合格されました。

この2人の生徒さんの違いは何か?合格した生徒さんは、音読みがパッとできる生徒さんです。努力をされて音読み大会も終了されています。この違いが曲の仕上がりの違いです。歌を歌う場合は、楽譜が読めなくても、見よう見まねで歌うこともできますが、ピアノなどの楽器を演奏する場合は、見よう見まねで弾くことは難しいです。やはり、楽譜を読む力が必要となってきます。

はっきり言って、大人になって楽譜なんて読めなくても生きていけます。せいぜい、中学・高校の音楽の授業で不便を感じる程度。でも、ピアノが弾きたいと思ってピアノを習っているのであれば、音読みは必須です。音楽やピアノが嫌いになる前に、音読みができるようにマスターしましょう。

出てきている音符も、8分音符、4分音符、付点8分音符程度。リズムが難しいのかと思って曲を聴いてみても、数えながら練習をしているお陰で、リズムの間違いはありません。そうなんです。音が読めていないのです。音の間違いが多くて、つっかえ弾きになったり、途中で止まったりしながら、5~6分かけて1曲を弾いている感じです。これでは楽しく弾けません。つい何ヶ月か前に、同じ曲を、年下の小学生の低学年の生徒さんが合格されました。

この2人の生徒さんの違いは何か?合格した生徒さんは、音読みがパッとできる生徒さんです。努力をされて音読み大会も終了されています。この違いが曲の仕上がりの違いです。歌を歌う場合は、楽譜が読めなくても、見よう見まねで歌うこともできますが、ピアノなどの楽器を演奏する場合は、見よう見まねで弾くことは難しいです。やはり、楽譜を読む力が必要となってきます。

はっきり言って、大人になって楽譜なんて読めなくても生きていけます。せいぜい、中学・高校の音楽の授業で不便を感じる程度。でも、ピアノが弾きたいと思ってピアノを習っているのであれば、音読みは必須です。音楽やピアノが嫌いになる前に、音読みができるようにマスターしましょう。