講師から

さて、GWを挟んでしまったので、生徒の皆さん全員に行うことができていないのですが、お菓子を使って、音符の長さ確認をしています。小さな生徒さん向けにやっていこうと考えたのですが、大きな生徒さんでも意外にできていないことが発覚(?)したので、早速、昨日のレッスンから始めました。考えてもらう音符カードはこの6枚です。・・・と言うか、音符の長さって考えるものではないので、ササっとわからなければいけません。漢字と一緒で、考えるものではなくて覚えるもの。自信のない生徒さんは、復讐をしてみてくださいね。

昨日は、中学生の生徒さんがチャレンジ。「え〜どうだっけ?」なんて言いながら、見事クリア。でも、これ普通ですから。できたからすごい!ではなくて、学習してきたのだからできて当たり前。リズム間違いを起こさないためにも、音符の長さは正しく覚えましょう。理解が不十分な生徒さんは、今、覚えてしまいましょう。わからないものは、わかるようにしてしまえば簡単ですね。今週も、楽しくレッスンしていきますよ。

改めて聞かれると考え込んでしまう生徒さんが多いです。練習曲を弾く時には、正しく数えて弾けている生徒さんでも考えてしまうのは、数えることと音符の長さがつながっていない証拠。1つのばす音符は、曲に使われている音符の種類によって「1」だったり「1と」だったりします。どうして曲によって数え方が違うのか、きちんとわかっていないと、頭の中がごちゃごちゃになってしまいます。でも、心配はいりません。何度も何度もやっていく間に、定着していきます。

今日レッスンだった小学生ピアノ男子。「こんなの簡単だよ〜」と、さっさと正しく置いてくれました。理解している生徒さんには、本当に簡単です。どんなこともそうですが、自分にできないから難しいのであって、できることは簡単に感じます。音符の長さを覚えて、簡単にしてしまいましょう。

教材費の納入やお月謝の金額によっては、どうしても硬貨のお金が発生してしまいます。お釣りのないようにお願いしているからだと思うのですが、お月謝袋の中に、硬貨のお金だけが入っている場合があります。私なんかもそうですが、細かいお金ができた時に、先にお月謝袋に入れることがあります。そうしてそのままお子様に預けてしまうと、残りのお金が入っていないまま持っていくことに・・・。ついうっかり・・・だと思いますが、お子様に預ける前に、一度確認していただくと助かります。

お月謝納入が遅れ気味の生徒さんは、月謝袋に押しているスタンプの確認もお願いいたします。月謝をいただいたら必ずスタンプを押していますので、何月分まで押してあるのかを確認していただき、遅れている分の月謝をお持ちくださるようお願いします。

教材費の納入がある場合には、メモ書きも添えています。次の月の月謝と一緒に納入していただきますよう、お願いします。長いおつき合いになるピアノレッスンですから、お互いに気持ちよくレッスンに臨めるようにしていきたいものです。

先日は、保護者の方に月謝袋の中身確認をお願いしました。今回は、保護者の方も含めて生徒の皆さんに、レッスンに来る前のカバンの中身確認をお願いします。

お子様がレッスンに出かける時に、保護者の方がお家にいらっしゃる場合は、できましたら一緒にカバンの中身を確認してほしいと思います。・・・と言うのも、毎週毎週、誰かがテキストを忘れてレッスンにやってくる状況が発生しています。ピアノ教室にやってきているのに、ピアノのテキストを忘れてしまったら、何をしに来ているのかわからないですよね?せっかく練習した曲を、そっくりそのままもう1週間練習するのも、何だかもったいないです。万が一合格しなかったとしても、前に進んで次の週につなげる為にも、テキストを忘れないようにしましょう。

少しのことで気付ける忘れ物です。カバンの中をちょっとひと覗きして、忘れ物をしないようにしましょう。

お子様がレッスンに出かける時に、保護者の方がお家にいらっしゃる場合は、できましたら一緒にカバンの中身を確認してほしいと思います。・・・と言うのも、毎週毎週、誰かがテキストを忘れてレッスンにやってくる状況が発生しています。ピアノ教室にやってきているのに、ピアノのテキストを忘れてしまったら、何をしに来ているのかわからないですよね?せっかく練習した曲を、そっくりそのままもう1週間練習するのも、何だかもったいないです。万が一合格しなかったとしても、前に進んで次の週につなげる為にも、テキストを忘れないようにしましょう。

少しのことで気付ける忘れ物です。カバンの中をちょっとひと覗きして、忘れ物をしないようにしましょう。

小学生のお子様に1人でピアノ練習をさせていると言うお母様から、「練習が進まなくて・・・。」という相談をいただきました。ピアノは、お母様の希望で習っている生徒さん。ピアノが好きで自分から習い始めても、練習はつまらないものです。生徒さんに聞いても「ピアノは嫌いじゃないけど好きでもない・・・」と、微妙な感想。

生徒さんの下には、まだ小さなお子様もいらっしゃって、お母様もお仕事をされています。忙しいことは十分に承知の上で「1日15分の付き添い練習」をお願いしました。付き添い練習は、練習しているお子様の横で座って見ているだけでいいのです。時々「あ〜ら間違っちゃったね〜」とか「上手になったね〜」とかの声かけをお願いしています。新しいことを教えてくれなくても、できない時に怒らなくてもいいのです。むしろ、それはやってはいけません。あくまでも付き添いですから。

付き添い練習をお願いした次のレッスンには、生徒さんはニコニコ顔で来てくれました。「ど〜お?練習できた?」「たくさん練習した」の言葉通り、お母さんの横で楽しく練習ができたそう。いつもいつも1人練習では寂しいもの。誰かに見てもらいたいし聴いてもらいたい。そして頑張っている姿を認めてもらいたい。大人でもそんな時ってありますよね?子供ならなおさらです。

1日15分の小さな積み重ねが大きな差になります。しっかりしているように見えても、まだまだ小学生。甘えたい気持ちも持っています。ピアノ練習がスムーズにできていない・・・と、感じられるようであれば、是非「付き添い練習」を取り入れてみてください。お子様の様子も違ってきます。オススメです。

生徒さんの下には、まだ小さなお子様もいらっしゃって、お母様もお仕事をされています。忙しいことは十分に承知の上で「1日15分の付き添い練習」をお願いしました。付き添い練習は、練習しているお子様の横で座って見ているだけでいいのです。時々「あ〜ら間違っちゃったね〜」とか「上手になったね〜」とかの声かけをお願いしています。新しいことを教えてくれなくても、できない時に怒らなくてもいいのです。むしろ、それはやってはいけません。あくまでも付き添いですから。

付き添い練習をお願いした次のレッスンには、生徒さんはニコニコ顔で来てくれました。「ど〜お?練習できた?」「たくさん練習した」の言葉通り、お母さんの横で楽しく練習ができたそう。いつもいつも1人練習では寂しいもの。誰かに見てもらいたいし聴いてもらいたい。そして頑張っている姿を認めてもらいたい。大人でもそんな時ってありますよね?子供ならなおさらです。

1日15分の小さな積み重ねが大きな差になります。しっかりしているように見えても、まだまだ小学生。甘えたい気持ちも持っています。ピアノ練習がスムーズにできていない・・・と、感じられるようであれば、是非「付き添い練習」を取り入れてみてください。お子様の様子も違ってきます。オススメです。

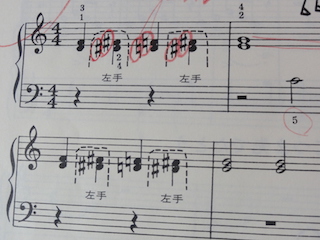

この曲、テクニック教材の練習曲なのですが、この楽譜を一目見た生徒さん「弾けなさそう・・・」と、弱気な一言。いやいや、今まで学習した内容で充分弾ける曲なのですが、楽譜の見た目で判断しているかな?確かに見た目は記号がごちゃごちゃ、ト音記号の音域に左手で弾く音が書いてあって・・・。パニックになりそうですね。

この曲、テクニック教材の練習曲なのですが、この楽譜を一目見た生徒さん「弾けなさそう・・・」と、弱気な一言。いやいや、今まで学習した内容で充分弾ける曲なのですが、楽譜の見た目で判断しているかな?確かに見た目は記号がごちゃごちゃ、ト音記号の音域に左手で弾く音が書いてあって・・・。パニックになりそうですね。何度も言っていますが、ト音記号、ヘ音記号は、右手、左手の意味ではありません。音の音域を表す記号です。ト音記号は高音部、ヘ音記号は低音部を表しますので、この楽譜を素直に読めば、高音部の音を左手で弾くだけのこと。弾く鍵盤の音がわかれば、その鍵盤に左手を持っていけば良いのです。気をつけることは、指番号。音読みに必死になって、指番号がめちゃくちゃになっている生徒さんがいらっしゃいますが、指番号は守りましょう。臨時記号もたくさんついていますね。シャープなのかナチュラルなのか、どちらも似ていますからよく見てください。

この楽譜を正しく読んで演奏すると、見た目ほど難しくありません。むしろ簡単です。楽譜の見た目に惑わされて、譜読みが面倒になって、ついつい練習から遠のいてしまいそうになりますが、慌てず1つづつ読み解いていきましょう。ピアノは、面倒に感じていては進めませんよ〜。

レッスン中、しきりに「眠い、眠い」「疲れた」との言葉を発する低学年の小学生生徒さん。5月にしては季節外れの暑い日が続いていますが、理由はそれだけではなさそう。一体何があるのでしょう?

5月・6月に運動会が行われる学校では、今が運動会の練習真っ盛りです。その上に毎日のこの暑さ。体力の消耗が激しいのだと思います。学校から帰ってきて、ピアノのレッスンに行く前に思いっきり遊んでいては、ピアノのレッスン中が疲れのピーク。ピアノは、体を思いっきり動かすお稽古ごとではないため、椅子に座って楽譜を見ていると、少しリラックスした気持ちになるのかもしれません。

遊んでいる時には元気な状態でも、疲れは溜まってしまうもの。お子様の状態を見ていただき、あまりに過密なスケジュールになっている時は、少し休ませることも大切です。今は中学生になった生徒さんの実際の話ですが、夏の時期、プールに入った後のピアノレッスンで、椅子に座って寝てしまったことがあります。小学校低学年の時のお話です。嘘のような本当の話。

年齢が小さいほど体力にも限界がきてしまうので、疲れやすくなります。気温の変化も大きい毎日ですから、体調管理をしっかりしていただき、疲れを持ち込まないでピアノレッスンができるよう、ご協力をお願いします。

5月・6月に運動会が行われる学校では、今が運動会の練習真っ盛りです。その上に毎日のこの暑さ。体力の消耗が激しいのだと思います。学校から帰ってきて、ピアノのレッスンに行く前に思いっきり遊んでいては、ピアノのレッスン中が疲れのピーク。ピアノは、体を思いっきり動かすお稽古ごとではないため、椅子に座って楽譜を見ていると、少しリラックスした気持ちになるのかもしれません。

遊んでいる時には元気な状態でも、疲れは溜まってしまうもの。お子様の状態を見ていただき、あまりに過密なスケジュールになっている時は、少し休ませることも大切です。今は中学生になった生徒さんの実際の話ですが、夏の時期、プールに入った後のピアノレッスンで、椅子に座って寝てしまったことがあります。小学校低学年の時のお話です。嘘のような本当の話。

年齢が小さいほど体力にも限界がきてしまうので、疲れやすくなります。気温の変化も大きい毎日ですから、体調管理をしっかりしていただき、疲れを持ち込まないでピアノレッスンができるよう、ご協力をお願いします。

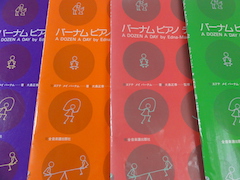

テクニック教材にもいろいろありますが、神田ピアノ教室では、バーナムシリーズ、ハノン、ツエルニーを使っています。生徒さんの指の状態や希望などを取り入れながら、他のものを使用することもあります。テクニック教材は、様々な曲を演奏する上で必要となってくるものです。曲を演奏するには、学習したテクニックを生かしていく必要があります。

テクニック教材にもいろいろありますが、神田ピアノ教室では、バーナムシリーズ、ハノン、ツエルニーを使っています。生徒さんの指の状態や希望などを取り入れながら、他のものを使用することもあります。テクニック教材は、様々な曲を演奏する上で必要となってくるものです。曲を演奏するには、学習したテクニックを生かしていく必要があります。自分が練習しているテクニック教材の課題を考えたことがあるでしょうか?ハノンは、大まかにいうと指力をつけるための教材です。指の独立、持久力などをつける教材ですが、1番の目的は各指の強化をしたいときに導入します。ハノンを学習している生徒さんは、一音一音しっかり鍵盤を踏みしめる(?)ことを意識しましょう。ツエルニーについては、生徒さんの希望で取り入れています。バーナムやハノンの応用といったところでしょうか。1曲1曲が長くなりますので、持久力が養われます。

教室で1番多くの生徒さんが学習しているのはバーナム。このシリーズの特徴は、1曲1曲が短いこと。短い中に、演奏に必要なテクニックが入っています。様々な記号を学習したり、指の独立を促したり、和音の音の出し方、アルペジオを弾く時の腕の使い方などいろいろです。短くて音自体は簡単に書いてあるために、ただ弾くだけならばすぐに弾けるのですが、1曲1曲の課題をクリアすることが重要です。そのことを意識して練習をしなければ意味がありません。

自分が練習しているテクニック教材で、今、何が求められているのかを考えて練習していただくと効果的です。腕のスムーズな動きが求められているのに、それができていなければ意味がないことと同じ。自分に求められていることを意識して、練習を重ねていきましょう。

レッスン中に私が生徒さんにされて嫌なことがあります。それは、私が話をしているときに、勝手にピアノを弾いてしまうこと。例えば、ピアノとは関係のない学校の話とか、友達の話をしているときはいいのです。何かやりながらでも。でも、レッスンで直して欲しいことや、弾き方の説明をしているときに、聞く耳を持たないでピアノを勝手に弾いている・・・。これは無しだと思うのですがどうでしょうか?

習い始めの小さな生徒さんの場合、お話を聞く態度ができていない生徒さんもいらっしゃいます。そんなときは「話は静かに聞こうね」に始まり、「話はちゃんと聞きます!」と、少し強い口調で注意をすることがあります。何度か繰り返している間に、お話を静かに聞いてくれるようになります。そうして小学校に上がると、朝礼(今は朝会かな?)など、先生のお話を聞く機会も増えるので、自然と聞く態度が身についていきます。

実は、教室の生徒さんの中に、何度注意をしても勝手にピアノを弾いて、私が話をし始めても、「ピアノは勝手に弾かない!」「音を出さずに話は聞いて」と言っても弾くことをやめない生徒さんがいます。注意をしてわからない年齢の生徒さんではありません。

どうしてこんな状況になっているのか、考えられる原因は2つ。1つ目は、私を甘く見ているから。言葉を変えればナメられている。2つ目は、自分の話も、いつもスルーされていて聞き流されているから。1つ目の理由であれば、私の態度が原因であるのでやり方を変える必要があります。2つ目の原因であれば、お家での会話の態度がどんな状況にあるのかによります。きちんと向き合って会話をしているでしょうか?忙しい時もあるので、いつもいつもは無理でも、何かをやりながら(携帯やテレビ)ばっかりで、流していることはないでしょうか?

きちんとお話が聞ける人は、お話をすることも上手です。何故なら、自分の話も相手にきちんと聞いてもらっているから。せっかくピアノを習いに教室に通っているのに、注意も話も聞かないでは、何をしに通っているのかわかりません。生徒さんには「ピアノを弾きながら話を聞かれることは嫌な気持ちです」と、はっきり伝えてあります。今日は辛口になりましたが、話を聞く態度は、人として大事なこと。しっかりできるように導きたいものです。

習い始めの小さな生徒さんの場合、お話を聞く態度ができていない生徒さんもいらっしゃいます。そんなときは「話は静かに聞こうね」に始まり、「話はちゃんと聞きます!」と、少し強い口調で注意をすることがあります。何度か繰り返している間に、お話を静かに聞いてくれるようになります。そうして小学校に上がると、朝礼(今は朝会かな?)など、先生のお話を聞く機会も増えるので、自然と聞く態度が身についていきます。

実は、教室の生徒さんの中に、何度注意をしても勝手にピアノを弾いて、私が話をし始めても、「ピアノは勝手に弾かない!」「音を出さずに話は聞いて」と言っても弾くことをやめない生徒さんがいます。注意をしてわからない年齢の生徒さんではありません。

どうしてこんな状況になっているのか、考えられる原因は2つ。1つ目は、私を甘く見ているから。言葉を変えればナメられている。2つ目は、自分の話も、いつもスルーされていて聞き流されているから。1つ目の理由であれば、私の態度が原因であるのでやり方を変える必要があります。2つ目の原因であれば、お家での会話の態度がどんな状況にあるのかによります。きちんと向き合って会話をしているでしょうか?忙しい時もあるので、いつもいつもは無理でも、何かをやりながら(携帯やテレビ)ばっかりで、流していることはないでしょうか?

きちんとお話が聞ける人は、お話をすることも上手です。何故なら、自分の話も相手にきちんと聞いてもらっているから。せっかくピアノを習いに教室に通っているのに、注意も話も聞かないでは、何をしに通っているのかわかりません。生徒さんには「ピアノを弾きながら話を聞かれることは嫌な気持ちです」と、はっきり伝えてあります。今日は辛口になりましたが、話を聞く態度は、人として大事なこと。しっかりできるように導きたいものです。

5月のGWが終わったと思ったら、2ヶ月後はもう夏休み。特に小学生の生徒さん達にとっては、待ち遠しい夏休みのことと思います。7・8月のレッスン予定はまだ出していないのですが、早くも夏休みの帰省予定を出してくださった生徒さんがいらっしゃいます。とても有り難いことです。

大まかには、お盆の期間はピアノレッスンをお休みにしようと考えています。その他については、まだ未定です。と言うのも、我が家の子供達は2人とも大学生。高校生までと違って、夏休み期間が大幅にズレています。何も予定は立てていないのですが、できれば子供の都合に合わせてレッスンもお休みできたら・・・と考えています。

生徒さん全員の予定に合わせることはできませんが、あらかじめ都合が悪い日がわかっていると、振替の案内もしやすくなります。毎年のことですが、夏休みは部活や塾、旅行などで、生徒さん達もかなりイレギュラーなレッスンとなります。レッスン日当日はもちろん、前日に連絡をいただいても、振替レッスンを取ることが難しい場合もあります。

できるだけレッスンをお休みすることなく受けていただきたいので、お出かけをする予定がわかりましたら、早めに連絡を入れていただけると助かります。メモ紙でもレッスンノートに書いてくださっても構いません。ご協力をお願いいたします。

大まかには、お盆の期間はピアノレッスンをお休みにしようと考えています。その他については、まだ未定です。と言うのも、我が家の子供達は2人とも大学生。高校生までと違って、夏休み期間が大幅にズレています。何も予定は立てていないのですが、できれば子供の都合に合わせてレッスンもお休みできたら・・・と考えています。

生徒さん全員の予定に合わせることはできませんが、あらかじめ都合が悪い日がわかっていると、振替の案内もしやすくなります。毎年のことですが、夏休みは部活や塾、旅行などで、生徒さん達もかなりイレギュラーなレッスンとなります。レッスン日当日はもちろん、前日に連絡をいただいても、振替レッスンを取ることが難しい場合もあります。

できるだけレッスンをお休みすることなく受けていただきたいので、お出かけをする予定がわかりましたら、早めに連絡を入れていただけると助かります。メモ紙でもレッスンノートに書いてくださっても構いません。ご協力をお願いいたします。

音符カードにお菓子を置いていって、音符の長さが理解できているかどうかの確認をしてきましたが、半分の生徒さん達がクリアできるようになってきました。音符の長さをしっかり覚えることは、リズムがしっかり身につくことなので、演奏する上では欠かせません。

音符カードにお菓子を置いていって、音符の長さが理解できているかどうかの確認をしてきましたが、半分の生徒さん達がクリアできるようになってきました。音符の長さをしっかり覚えることは、リズムがしっかり身につくことなので、演奏する上では欠かせません。音符のことばかりに気を取られていましたが、休符もあったんですよね〜。すっかり休符のことを忘れてしまっていました。・・・と言うことで今週のレッスンから、音符カードをクリアした生徒さんに、休符カードもやってもらうことに。ミスなしでできる生徒さんも見受けられましたが、やはり音符同様にあやふや状態が続いています。

間違いやすいのは全休符と2分休符。全休符は、拍子によってお休みの長さが変わる休符です。3拍子なら3拍、4拍子なら4拍のお休みになります。2分休符は2拍のお休みなのですが、問題は全休符と2分休符の形。レッスン中に呪文のように言っていたのですが忘れちゃったかな?「帽子は2つ」の通り、2分休符は帽子の形をしています。全休符は帽子が逆さになったものです。自分なりの覚え方で良いので、間違えないようにしましょう。

正しいリズムで演奏するためには、音符や休符の長さは正しく理解しなければなりません。先日もあるお母様と「覚えることがたくさんありますね」とお話ししましたが、数字や漢字と同じで、何度も繰り返している間に覚えてしまいます。完全に覚えるまでは、反復練習が必要です。休符は音を出しませんが、音のない休符を含めて音楽ができています。なんとなく休むのではなく、正しく休んでメリハリのある音楽を目指しましょう。

教室の生徒さんの中にもいらっしゃるのですが、自分の思うように弾けなかったりすると、ピアノに当たってしまう生徒さん。ピアノの鍵盤を必要以上にガンガンと叩くように弾いてしまったり、わざと乱暴に弾いたり。こうなってしまうと、何を注意しても聞く耳を持たないことが多いので、生徒さん本人が落ち着くまで話をしないことにしています。最悪、それ以降のレッスンが成り立たない場合もあります。

自宅での練習時もそうですが、イライラしている時や感情がマイナスの方向に向かっている時は、ピアノの練習はするべきではありません。イライラしたまま弾いていても、良い練習成果は得られないからです。ピアノは気持ちが落ち着いている時に、丁寧に練習するようにしましょう。

お子様にピアノの練習をして欲しい場合も、喧嘩腰でやらせていてはお子様の状態は最悪です。泣きながら練習をさせたとしても練習成果は得られません。お子様が気持ちよく練習に向かえるように、上手に誘導することが大切です。せっかく練習するのですから、親も子もお互いが気持ち良いまま過ごせるように、落ち着いた練習環境を整えてあげるようにしましょう。大人の思うように動いてくれない(?)子供ですが、ここは大人の腕の見せ所。イライラピアノにならないよう、導いてください。

自宅での練習時もそうですが、イライラしている時や感情がマイナスの方向に向かっている時は、ピアノの練習はするべきではありません。イライラしたまま弾いていても、良い練習成果は得られないからです。ピアノは気持ちが落ち着いている時に、丁寧に練習するようにしましょう。

お子様にピアノの練習をして欲しい場合も、喧嘩腰でやらせていてはお子様の状態は最悪です。泣きながら練習をさせたとしても練習成果は得られません。お子様が気持ちよく練習に向かえるように、上手に誘導することが大切です。せっかく練習するのですから、親も子もお互いが気持ち良いまま過ごせるように、落ち着いた練習環境を整えてあげるようにしましょう。大人の思うように動いてくれない(?)子供ですが、ここは大人の腕の見せ所。イライラピアノにならないよう、導いてください。

5月も終わりです。九州地方では梅雨入りをしましたね。最近は真夏のような暑さになったり、逆に肌寒い日もあったりして、気候も安定しませんが・・・・。6月に入ればこの辺りも梅雨入りです。

5月も終わりです。九州地方では梅雨入りをしましたね。最近は真夏のような暑さになったり、逆に肌寒い日もあったりして、気候も安定しませんが・・・・。6月に入ればこの辺りも梅雨入りです。雨の日のレッスンは、時間に余裕を持ってお家をでてきて欲しいと思います。日頃から、走ってレッスンにいらっしゃる生徒さんは特に、少し早めにお家を出ましょう。雨が降っていると、走ることもできません。足元も汚れてしまいますし。また、天気の良い日には自転車で通ってくださる生徒さんも、雨の日は歩いて通われることと思います。自転車よりも時間が少し多くかかってしまいますから、やはり時間に余裕を持ってお出かけしてください。

また、毎年のことですが、暑くて喉が乾くような気候の時は、水筒を持参するとよいでしょう。ただし、学校と同じで、授業中(ピアノのレッスン中)は飲むことを禁止しています。レッスンが始まる前とレッスン終了後に飲むようにしましょう。私の方からも生徒さんには説明をさせていただきますが、保護者の方からもお話をしてくださるようお願いします。常識ある行動を心がけたいと思います。ご協力お願いいたします。

ピアノを練習しない、勉強をサッサとやらない・・・などなど、自分のお子様を叱ってしまうことってよくあると思います。お母様も悩んでいるでしょうが、お子様もまた悩んでいます。親子で喧嘩をすることに反対はしませんが、その喧嘩をいつまでも引きずっているのは良くありません。

ピアノの生徒さんの中には、学校での出来事や、悩み事、それこそ好きな人の話など、色々とお話をしてくれる生徒さんもいます。深刻な悩みもあったりしますが、生徒さん本人に口止めされている場合には、保護者の方に連絡することもありません。でもきっと、悩んでいるお子様は、お家での態度にも何らかの変化が現れていると思うので、保護者の方は気がついていることもあると思います。そんな時にいつも思うことは、お家での会話をたくさんして欲しいということ。会話の内容なんてなんだっていいのです。別に悩みを聞くのではなく、学校の話、友達の話、テレビの話、中身がないようなバカな話だっていいと思います。要は風通りをよくしておくことが重要です。

お子様との会話が「勉強しなさい」「ピアノをしなさい」「サッサとしなさい」「ゲームをやめなさい」などの命令やお小言ばかりでは、お子様も滅入ってしまいます。叱るときも同じで、いつまでも引きずっていることは良い結果を生みません。叱る時は思いっきり叱って後に残さないようにしましょう。そして日頃は、よくお話をして楽しく過ごしましょう。そうすることで、気持ちが安定したお子様になると思います。親子関係で煮詰まってしまったら、いつもよりも更にお話をする機会を増やしてみてください。良い方向に向かうことでしょう。

ピアノの生徒さんの中には、学校での出来事や、悩み事、それこそ好きな人の話など、色々とお話をしてくれる生徒さんもいます。深刻な悩みもあったりしますが、生徒さん本人に口止めされている場合には、保護者の方に連絡することもありません。でもきっと、悩んでいるお子様は、お家での態度にも何らかの変化が現れていると思うので、保護者の方は気がついていることもあると思います。そんな時にいつも思うことは、お家での会話をたくさんして欲しいということ。会話の内容なんてなんだっていいのです。別に悩みを聞くのではなく、学校の話、友達の話、テレビの話、中身がないようなバカな話だっていいと思います。要は風通りをよくしておくことが重要です。

お子様との会話が「勉強しなさい」「ピアノをしなさい」「サッサとしなさい」「ゲームをやめなさい」などの命令やお小言ばかりでは、お子様も滅入ってしまいます。叱るときも同じで、いつまでも引きずっていることは良い結果を生みません。叱る時は思いっきり叱って後に残さないようにしましょう。そして日頃は、よくお話をして楽しく過ごしましょう。そうすることで、気持ちが安定したお子様になると思います。親子関係で煮詰まってしまったら、いつもよりも更にお話をする機会を増やしてみてください。良い方向に向かうことでしょう。