講師から

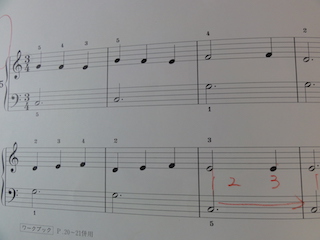

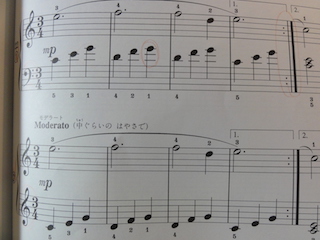

3拍子の曲の練習に入ると、大抵の生徒さんが4拍子で弾いてきてしまう現実。生徒さん本人は「1 、2、3」と、数えて弾いているのですが、何故だか4拍子になってしまっています。どうしてそんなことになってしまうのでしょうか?

3拍子の曲の練習に入ると、大抵の生徒さんが4拍子で弾いてきてしまう現実。生徒さん本人は「1 、2、3」と、数えて弾いているのですが、何故だか4拍子になってしまっています。どうしてそんなことになってしまうのでしょうか?生徒さん本人も気がついていないのですが、数え方に問題があります。「1、2、3」と数えているつもりでも、実際は「1、2,さ〜ん」といった具合に、3拍目を長く数えているのです。結果、4拍子で弾いていることになってしまいます。大人にとっては簡単に思える3拍子でも、お子様にとっては割と難しい3拍子。何故なら、二足歩行の人間にとって1、2、1、2、・・・は普通に取れるリズムですが、3拍子は普通に感じることが少ないからだと言われています。ですから、2拍子や4拍子はすぐに弾けるようになりますが、3拍子は理解するまでに少し時間がかかってしまうのです。

お家での練習方法は、慣れるまで、横で保護者の方が強制的に「1、2、3、1、2、3」と数えていただくと、早い段階でマスターすることができます。もちろん、1度できたからと言って、2曲目の3拍子ができるとは限りません。何度か同じように練習することによって、できてくるようになります。いつまでたっても3拍子ができない生徒さんはいらっしゃらないので、できるようになりますから、最初は焦らず根気よく練習を重ねましょう。

学習が進んでくると、6拍子の曲も出てくるようになります。いつも言っていますが、自分が弾いている曲が何拍子なのか、最初に確認することが大切です。何拍子かわからないで弾くことは不可能です。拍子、調号(♯、♭)記号の確認を最初にしてから練習に取り組んでください。

どんなに小さな生徒さんでも、ピアノ学習を始めた時から気をつけてもらっている手の形。レッスン前には「玉ひも」を使って、指先を意識してもらうようにしています。ピアノの鍵盤を指先で弾けていれば、手の形は自然に良い形になります。ですから、手の形が悪いということは指先で弾いていないことになります。

どんなに小さな生徒さんでも、ピアノ学習を始めた時から気をつけてもらっている手の形。レッスン前には「玉ひも」を使って、指先を意識してもらうようにしています。ピアノの鍵盤を指先で弾けていれば、手の形は自然に良い形になります。ですから、手の形が悪いということは指先で弾いていないことになります。正しく音を弾くことに必死な段階では、なかなか指先の意識まで気持ちが向きません。レッスン中は、弾く前や弾いている途中に何度も「指先注意して〜」「指先意識」と声かけをしているので、ダメになった手の形も、一時的によくなっていきます。小さな生徒さんでも声かけをすることによって、頭の中に指先の意識が入っていくので、自分で綺麗な状態で弾くことができるようになるまでは、声かけは必須です。

レッスン中は私が声かけをしているのでいいのですが、問題はお家での練習時。レッスンノートに手の形のことが書かれている生徒さんは、お家での練習時にも少し気をつけてあげて欲しいです。手の形は自分で意識をしなければ、なかなか直りません。弾くことに一生懸命になっている段階では、手の形のことまでは考えが回らないので、保護者の方の声かけが必要です。できないからと言って怒ることは不要です。あくまでも声かけをお願いします。まずは、意識をさせることが大切。大きな音を出すことよりも指先で弾くことが最優先です。しっかりした指ができれば、大きな音は綺麗に出すことができます。まずは指先意識、お家でも実践してみましょう。

この茶色のクーピーの忘れ物、もう1週間も置かれたままです。生徒さんの忘れ物なのですが、一体誰のものでしょう?絶対に誰かのものなのですが、個別に尋ねてみても、みんな違うとのこと。そんなはずないのですが・・・。

この茶色のクーピーの忘れ物、もう1週間も置かれたままです。生徒さんの忘れ物なのですが、一体誰のものでしょう?絶対に誰かのものなのですが、個別に尋ねてみても、みんな違うとのこと。そんなはずないのですが・・・。そもそも教室には色鉛筆やクーピーの類を置いていません。我が家の子供達、すでに年齢が大きく持っていないので、私用のものでもありません。生徒さんの中でも、クーピーや色鉛筆を使う年齢の生徒さんは限られてくるので、絶対に誰かのものなんですが・・・。たった1本のことかもしれませんが、大切にして欲しいと思います。保護者の方には、お子様の持ち物を確認してくださると助かります。

1週間の時間を経て、持ち主が現れなくて少し悲しい気持ちになっています。もう少しの間テーブルの上に置いておきますから、自分のかもしれない!と思ったら、声をかけてくださいね。

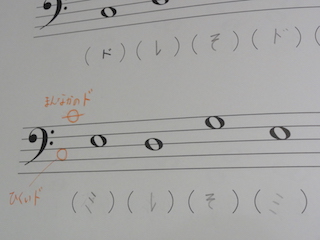

ト音記号の音読みはスラスラできる生徒さんでも、ヘ音記号になると時間がかかってしまう生徒さん、意外に多いです。学校で見る音楽の教科書などは、ト音記号の楽譜がほとんど。そう言ったことも関係しているのでしょうか?

ト音記号の音読みはスラスラできる生徒さんでも、ヘ音記号になると時間がかかってしまう生徒さん、意外に多いです。学校で見る音楽の教科書などは、ト音記号の楽譜がほとんど。そう言ったことも関係しているのでしょうか?ピアノ学習の進め方にも様々な方法があるのですが、神田ピアノ教室では、ト音記号とヘ音記号は同時進行で進めています。ト音記号もヘ音記号も真ん中のドから広がっていく進め方です。何故なら、同時に学習することで片方の記号の音だけに偏らず、同じように覚えていくためです。ト音記号の音だけを最初に学習してからヘ音記号に進むと、最初に学習したト音記号の音ばかりが得意になる可能性が高いです。ト音記号の頭になってしまう前に、両方の記号を同時に読めるようにするために、この方法を取っています。

さて、ヘ音記号の音読みでやってしまう間違いは、真ん中のドから下に音が下がっているのに、ドレミ・・・と読んでしまうこと。ト音記号は真ん中のドから上に読んでいくのでドレミでOKですが、ヘ音記号は下に読んでいくのでドシラが正解です。つい、ドレミ・・・と、読んでしまうのでしょうね。例えば、ドレミファソラシドはスラスラ言えても、ドシラソファミレドは、スラスラ言えない・・・なんてこと、習い始めではよくあります。どちらからでもスラスラ言えるようにしておきましょう。

もう一歩踏み込んで欲しいのは、ドレミのドからしか言えない・・・と言うのではなくて、ファソラシドレミファ、ラシドレミファソラなどのように、ドの音以外の音からでも、音階がスラスラ言えるようにして置いて欲しいということです。音階は数字と似ていると思います。数字の1からしか数えられない・・・と言うことはないように、ドからしか言えないでは困ります。何の音からでも、上がりも下がりも言えるようにしておくと、楽譜の読みも早くなります。念仏のように唱えておくだけでできるようになりますから、ちょっとした空き時間に唱えてみるのもよいでしょう。

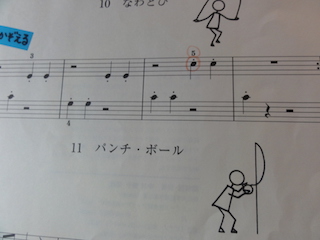

楽譜は何が何でも音読みが先です。音が分からなければ先に進むことはできません。この楽譜の赤丸部分、音ではなくて指番号を先に読んでしまうと、弾く音はソの音になってしまいます。でも楽譜を見ると、書いてある音は高いド。音を先に読まずに弾いてしまう生徒さんは、いつもこのようなミスをしてしまいます。このミス、結構な生徒さんがやっちゃってますよ。

楽譜は何が何でも音読みが先です。音が分からなければ先に進むことはできません。この楽譜の赤丸部分、音ではなくて指番号を先に読んでしまうと、弾く音はソの音になってしまいます。でも楽譜を見ると、書いてある音は高いド。音を先に読まずに弾いてしまう生徒さんは、いつもこのようなミスをしてしまいます。このミス、結構な生徒さんがやっちゃってますよ。どんな生徒さんがこのようなミスをしてしまうのかと言うと、音読みが苦手な生徒さんです。音読みが苦手なために、頭にスッと入る数字の方を取り入れてしまうのです。ピアノの楽譜って、音が間違っていては仕上がりません。変な話、指番号がめちゃくちゃでも、音とリズムが正しければ曲としては成り立ちます。(でもダメですよ!指番号も正しくね)先に読むべきは音なんです。

逆に、音読みができている生徒さんによくあることは、指番号を見ていないこと。音は正しく読んでいるのに、指番号が楽譜と違う!やっぱりこれもダメ!指番号を間違ったままでスラスラ弾けている時はスルーすることもありますが、大抵の場合はつっかかって弾いています。弾きにくい指番号をわざわざ使って弾いているからです。

音と指番号、どちらとも正しく読むことが大切ですが、まずは音、そして指番号の順番で楽譜を読むようにしましょう。そのためには、音読みがスラスラできることが条件です。音読みは音楽の基本です。音読みはできるようにしていきましょう。

ステップに申し込みを考える時、日時や場所を第一に考えると思いますが、ホールの概要についても考えて欲しいと思います。ステップの開催場所は、いつもいつもホールとは限りません。実際に演奏をするのはお子様ですが、どのようなホールなのかわかって弾くのと、当日になって「こんなはずじゃ・・・」と思うのとでは違ってきます。

大ホール、小ホールとなっている場合は、大抵は舞台があって観客席があるものがほとんど。収容人数によって大、中、小、と分けられていることが多いです。その他には、「サロン」とついたものがあります。「サロン」とは、フランス語で客間の意味です。要はお部屋。部屋のような作りになっている場所ということですから、舞台はないのが普通です。ピアノと観客の距離がかなり近くなります。もう1つ、ステップでよく出てくるのは「スタジオ」と名がついたもの。これは、普段はレコーディングをしたり、練習会場として使用することが多いお部屋。舞台はありません。

最近は、ネットで事前に調べることも可能です。開催場所のホームページを見ていただいても、写真が掲載されていたりしますから、どんな感じなのか雰囲気を確かめることもできるでしょう。申し込む前にお子様と一緒に、お話してみると良いと思います。特に、サロンやスタジオの場合は観客席が近いため、お子様の緊張度も高くなります。納得された上で申し込みをされることをオススメします。

大ホール、小ホールとなっている場合は、大抵は舞台があって観客席があるものがほとんど。収容人数によって大、中、小、と分けられていることが多いです。その他には、「サロン」とついたものがあります。「サロン」とは、フランス語で客間の意味です。要はお部屋。部屋のような作りになっている場所ということですから、舞台はないのが普通です。ピアノと観客の距離がかなり近くなります。もう1つ、ステップでよく出てくるのは「スタジオ」と名がついたもの。これは、普段はレコーディングをしたり、練習会場として使用することが多いお部屋。舞台はありません。

最近は、ネットで事前に調べることも可能です。開催場所のホームページを見ていただいても、写真が掲載されていたりしますから、どんな感じなのか雰囲気を確かめることもできるでしょう。申し込む前にお子様と一緒に、お話してみると良いと思います。特に、サロンやスタジオの場合は観客席が近いため、お子様の緊張度も高くなります。納得された上で申し込みをされることをオススメします。

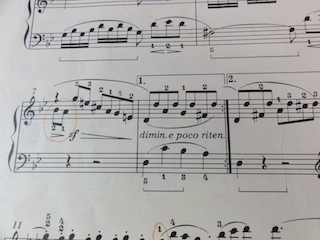

この楽譜はブルグミュラー25の練習曲No.16の曲。赤丸で囲んだ音、右手左手どちらの手で弾きますか?この部分の指番号を見ていると、右手でも左手でも違和感なく弾けてしまいます。じゃぁ、どちらでもいいのでしょうか?

この楽譜はブルグミュラー25の練習曲No.16の曲。赤丸で囲んだ音、右手左手どちらの手で弾きますか?この部分の指番号を見ていると、右手でも左手でも違和感なく弾けてしまいます。じゃぁ、どちらでもいいのでしょうか?先日のレッスンで、右手で弾いてきてくれた生徒さん。実は右手ではなく左手で弾くのが正解です。「どちらの手で弾くのか迷った」とのことでしたが、楽譜をよ〜く見てみると、赤丸の部分、音のすぐ上に四分休符が書いてあります。この休符は右手の休符です。と言うことは、右手がお休みなのですから左手で弾くことになります。ト音記号の音域に左手で弾く音が書いてあるので、余計にわかりづらかったかもしれませんね。

ピアノ学習もこの辺りまで進んでくると、右手ト音記号、左手ヘ音記号の先入観を持っていると、スムーズに弾けなくなってきます。いつまでも鍵盤の真ん中あたりの音を弾いているわけではありません。音域が広がれば手の動きも複雑になってきますので、楽譜を読み解く力が必要になってきます。練習中に迷ったり、悩んだり、何か変だなぁと感じたら、一度じっくり楽譜を見てみましょう。見落としていることがあるかもしれません。楽譜って奥が深いですよ〜。

先日、銀座ヤマハでピティナ・ステップが開催されました。場所柄なのか、小さなお子様の参加は少なく、中学生や高校生、それもコンクールに挑戦されるような技術を持った生徒さんの参加が多かったです。演奏する曲もベートーヴェン、ショパン、プロコフィエフなどなど、1曲の演奏時間が長いものばかり。聞き応えのある曲ばかりでした。

先日、銀座ヤマハでピティナ・ステップが開催されました。場所柄なのか、小さなお子様の参加は少なく、中学生や高校生、それもコンクールに挑戦されるような技術を持った生徒さんの参加が多かったです。演奏する曲もベートーヴェン、ショパン、プロコフィエフなどなど、1曲の演奏時間が長いものばかり。聞き応えのある曲ばかりでした。ステップでは、アドバイザーの先生が講評をしてくださる時間があります。全体の演奏を聴いた感想なのですが、今回のお話は、自分が演奏する曲について、色々と調べてみましょう・・・と言うものでした。もちろん高度な生徒さん向けにおっしゃっているのですが、作曲家のこと、その曲の背景、歴史、その時代のピアノのこと・・・などなど。確かにそうですね。曲が高度になればなるほど、どういった表現方法が良いのか、考えなければなりません。それに見合った演奏をするためには、調べ学習も必要になってきます。ここまで学習が出来れば良いのですが、専門的に勉強をする人であれば当然ですが、なかなかここまでの準備は難しいですよね。

だったら何も考えなくて良いのか、と言うとそうではありません。いつも言っているように、弾く曲の題名からどんな曲なのかを考えることくらいはして欲しいと思います。アニメの曲でも、その曲が流れる背景があるはず。合唱曲の伴奏でも、歌詞にどんな意味が込められているのか、作曲者はどんな風に演奏してもらいたがっているのか、少し考えてみましょう。曲に込められた思いを表現することで、その曲らしさが出てきます。小さな生徒さんでしたら、明るい曲、寂しい曲、静かな曲、元気な曲・・・簡単な言葉の表現で考えてみると良いでしょう。演奏する曲のことを少し考えてから弾き始めると良いと思います。曲のことを考えるちょっとの時間を惜しまないで。

自宅でピアノの練習を始めるときに、気持ちと指を落ち着かせてから弾き始めているでしょうか?椅子に座った途端、鍵盤を触り出して、変な弾き方のまま弾いていませんか?曲の最初の音を「ぐしゃん!」とミスしていないでしょうか?

自宅でピアノの練習を始めるときに、気持ちと指を落ち着かせてから弾き始めているでしょうか?椅子に座った途端、鍵盤を触り出して、変な弾き方のまま弾いていませんか?曲の最初の音を「ぐしゃん!」とミスしていないでしょうか?ピアノのレッスンは「こんにちは」の挨拶に始まり、「じゃぁ弾いてみましょう」と言った具合に始まります。そして生徒さんの第一音目、「ぐしゃん!」と弾いてしまう生徒さんがいらっしゃいます。これから弾き始める最初の音を間違えてしまうなんて、あってはならないこと。用意する時間が十分にあるのですから、間違うわけないのです。とりあえず弾き始めるのではなくて、手を鍵盤に置く前に、最初の音の確認や鍵盤の位置確認など、曲のことについて考える時間を持つようにしましょう。そうして落ち着くことによって、ミスをすることがなくなります。

レッスン室では、弾き始めの姿勢についてはお話をさせていただいていますが、自宅練習でも同じこと。自宅でできていないことは、レッスン室でもできません。ほんのちょっとのことで、落ち着いて弾き始めることができます。学校での伴奏や発表会の時はもちろんですが、日頃の練習から落ち着いた態度で弾き始めることを身につけると良いと思います。

新しい曲の練習を始めるときに、何に気をつけていますか?音、音符の長さ(リズム)は気をつけますよね?でも、初めてみる新しい曲の練習をするときには、楽譜の左端から順番に確認をしていきましょう。

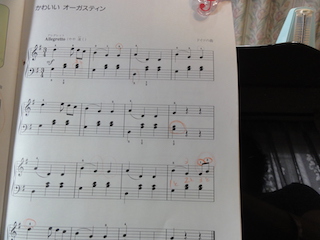

新しい曲の練習を始めるときに、何に気をつけていますか?音、音符の長さ(リズム)は気をつけますよね?でも、初めてみる新しい曲の練習をするときには、楽譜の左端から順番に確認をしていきましょう。ピアノの楽譜は大譜表と言って2段書きです。大譜表の上の段は右手、下の段は左手です。まずは、それぞれが何の記号で書いてあるのか見なければ、正しい音を弾くことはできません。大抵は上の段がト音記号、下の段がヘ音記号で書いてありますが、絶対ではありません。この写真のような楽譜のように、上も下もト音記号と言う楽譜だってあります。そこに気がつかずに練習を始めると、なんとまぁ変な音になってしまいます。記号の確認をしたら、次は何拍子の曲なのかの確認です。途中で違った拍子にならないためにも、拍子の確認はしっかりとしておきましょう。

この楽譜のようにト音記号とト音記号、またヘ音記号とヘ音記号で書かれた楽譜を見ると、どうやって弾いていいのかわからなくなる生徒さんもいらっしゃいます。難しく考えることはありません。楽譜に書かれた鍵盤の位置に、手を持っていけばいいだけのこと。下の段にト音記号が書かれていても、その鍵盤の位置に左手を持っていけばいいのです。正しい鍵盤の位置に手を持っていく・・・日頃は無意識にやっていることです。難しく考えないで。

どんなに自分が弾きたい曲でも、どんなに大好きな曲でも、ピアノで初めて練習する曲は、ゆっくりのテンポから弾き始めるのが普通です。音の確認やリズムの確認を怠って勝手に弾いてしまっては、正しい曲になりません。「ゆっくり弾いてみようか」の声かけに、「ゆっくりでは弾けません」と返事をする生徒さんが何人かいらっしゃいます。いやいや、それ言葉の使い方を間違っています。「ゆっくりでも弾けません」だと思うのですが・・・。

そもそも、「ゆっくり弾いてみましょう」と言われているのは、速く弾いていて間違っていたり、つっかえつっかえになっているからです。上手に弾けているのに、わざわざ「ゆっくり弾いてみましょう」とは言いません。曲は、まず間違いなくスルスル弾けるようにしなければなりません。速く弾いているけれどぐちゃぐちゃ、よりも、ゆっくりだけど綺麗の方が上手な演奏です。ゆっくりで弾けるようになったら、少しずつテンポを速くしていきます。最初から速く上手に弾ける人はいないのですから、ゆっくり弾くことは恥ずかしいことではありません。

特に注意が必要なのは、自分が知っている曲を練習するとき。知っている曲だけに、頭の中にあるイメージが先行して弾いてしまいがちですが、楽譜を丁寧に見るべきです。イメージを頼りに練習すると、リズムが違っていることがよくあります。3拍子の曲なのに途中で4拍子になっていた、なんてことあります。自分では正しく弾いているつもりなので、間違いに気が付きにくいのです。知っている曲でも知らない曲でも、楽譜は丁寧にゆっくりを基本に練習に取り組んでください。

そもそも、「ゆっくり弾いてみましょう」と言われているのは、速く弾いていて間違っていたり、つっかえつっかえになっているからです。上手に弾けているのに、わざわざ「ゆっくり弾いてみましょう」とは言いません。曲は、まず間違いなくスルスル弾けるようにしなければなりません。速く弾いているけれどぐちゃぐちゃ、よりも、ゆっくりだけど綺麗の方が上手な演奏です。ゆっくりで弾けるようになったら、少しずつテンポを速くしていきます。最初から速く上手に弾ける人はいないのですから、ゆっくり弾くことは恥ずかしいことではありません。

特に注意が必要なのは、自分が知っている曲を練習するとき。知っている曲だけに、頭の中にあるイメージが先行して弾いてしまいがちですが、楽譜を丁寧に見るべきです。イメージを頼りに練習すると、リズムが違っていることがよくあります。3拍子の曲なのに途中で4拍子になっていた、なんてことあります。自分では正しく弾いているつもりなので、間違いに気が付きにくいのです。知っている曲でも知らない曲でも、楽譜は丁寧にゆっくりを基本に練習に取り組んでください。

明らかにピアノ練習をしていないと思われる生徒さん。言葉では「練習やった」と言っていても、練習をしているのかしていないのか、レッスンをしていればわかります。お勤めで、お家の方が夜遅くまでいらっしゃらないご家庭では、生徒さんはいつも1人でピアノ練習をすることになります。誰にも聴かれないまま、「練習やっておいてね」の声かけだけで、本当にピアノ練習はできているでしょうか?

保護者の方には、毎日が無理でも時々はお子様のピアノを聴いて欲しい・・・と、お願いしています。聴いてもらうことで上達するピアノ、本当にあるのです。今週、2人の生徒さんに変化が見られました。今までは1人で練習をしていた(と思われる)ピアノですが、お母様がいらっしゃる時間帯に練習をすることに。少し離れたところで、家事をしながら聴いてくださっているのですが、「今のところ、音が変じゃない?」とか「上手に弾けたね」などの声かけをしてくださっているようで、別人のように弾けるようになりました。今まで何だったの?と、驚くほどの変わりようです。

ピアノだけではなく、お子様をどうにかして変えたいと思うのならば、今までと同じやり方では変わりません。他人にばかり変化を求めるのではなくて、自分も変わらなければいけません。やり方を変えたり、対応を変えたりなど、何かしら変えることで相手も変わります。少しの変化が良い結果を生むことにつながりますから、試してみてはいかがでしょうか?

保護者の方には、毎日が無理でも時々はお子様のピアノを聴いて欲しい・・・と、お願いしています。聴いてもらうことで上達するピアノ、本当にあるのです。今週、2人の生徒さんに変化が見られました。今までは1人で練習をしていた(と思われる)ピアノですが、お母様がいらっしゃる時間帯に練習をすることに。少し離れたところで、家事をしながら聴いてくださっているのですが、「今のところ、音が変じゃない?」とか「上手に弾けたね」などの声かけをしてくださっているようで、別人のように弾けるようになりました。今まで何だったの?と、驚くほどの変わりようです。

ピアノだけではなく、お子様をどうにかして変えたいと思うのならば、今までと同じやり方では変わりません。他人にばかり変化を求めるのではなくて、自分も変わらなければいけません。やり方を変えたり、対応を変えたりなど、何かしら変えることで相手も変わります。少しの変化が良い結果を生むことにつながりますから、試してみてはいかがでしょうか?

ピアノを習っていても、自宅での練習は「電子ピアノ」というお家が多いです。本当は、電子ではなく「ピアノ」で練習をして欲しいのですが、住宅事情や騒音の問題やらで、ピアノを用意するのは難しいもの。それはそれでいいと思います。ただし、電子ピアノ練習においての注意点に気をつけながら、練習に取り組んで欲しいと思います。

ピアノと電子ピアノとの違いは、電気で音を出すのかそうでないのかということ。ピアノは、自分の指の力で小さな音も大きな音も出します。あまりに弱い指力で鍵盤を押さえた場合、ピアノの音が出ない(鳴らない)ことがあります。電子ピアノは、弱い指力で鍵盤を押さえても、音が出ます。よくありがちなのは、自宅の電子ピアノでは上手に弾けていても、レッスン室では、思ったように音が出ないこと。生徒さんのピアノの音を聴いていて、鍵盤の上辺だけを触って弾いているなぁと思うことがよくあります。上辺だけで弾いた音は、音が滑る感じがします。

電子ピアノで練習している生徒さん全員が、そんな状態なのかというとそうでもありません。その違いは指力にあります。指力がしっかりついている生徒さんは、ピアノで演奏していてもきちんとした音が出ています。じゃぁどうするか?指力をつければいいのです。ゆっくりした曲を弾いている時にはわかりにくいのですが、速いテンポの曲を弾いた時に、音が滑る状態ならば指力がついていない証拠。例えば、ハノンの練習曲を速いテンポで綺麗な音の粒で弾けているかどうか、試してみるとわかります。

実は中学生の生徒さんに、ひたすらハノンNo.1を弾いてもらっている生徒さんがいます。かなり良い状態になってきました。小学校高学年以上の生徒さんで、指力強化が必要な生徒さんには声かけをしていきたいと思います。指力を極めて、素敵な音を出せるようにしていきたいと思います。

ピアノと電子ピアノとの違いは、電気で音を出すのかそうでないのかということ。ピアノは、自分の指の力で小さな音も大きな音も出します。あまりに弱い指力で鍵盤を押さえた場合、ピアノの音が出ない(鳴らない)ことがあります。電子ピアノは、弱い指力で鍵盤を押さえても、音が出ます。よくありがちなのは、自宅の電子ピアノでは上手に弾けていても、レッスン室では、思ったように音が出ないこと。生徒さんのピアノの音を聴いていて、鍵盤の上辺だけを触って弾いているなぁと思うことがよくあります。上辺だけで弾いた音は、音が滑る感じがします。

電子ピアノで練習している生徒さん全員が、そんな状態なのかというとそうでもありません。その違いは指力にあります。指力がしっかりついている生徒さんは、ピアノで演奏していてもきちんとした音が出ています。じゃぁどうするか?指力をつければいいのです。ゆっくりした曲を弾いている時にはわかりにくいのですが、速いテンポの曲を弾いた時に、音が滑る状態ならば指力がついていない証拠。例えば、ハノンの練習曲を速いテンポで綺麗な音の粒で弾けているかどうか、試してみるとわかります。

実は中学生の生徒さんに、ひたすらハノンNo.1を弾いてもらっている生徒さんがいます。かなり良い状態になってきました。小学校高学年以上の生徒さんで、指力強化が必要な生徒さんには声かけをしていきたいと思います。指力を極めて、素敵な音を出せるようにしていきたいと思います。

次のレッスン日が移動教室と重なって、振替レッスンにやってきた生徒さん。前回のレッスンから5日しか経っていません。最近、ピアノ練習をお母さんに聴いてもらっているそうで、上達具合がすごいのです。・・・と言うか、今までが悪すぎ?ピアノの音もキラキラしていて、聴いていても気持ちの良いものがあります。5日しかないにも関わらず、上手に仕上げてきてくれました。

次のレッスン日が移動教室と重なって、振替レッスンにやってきた生徒さん。前回のレッスンから5日しか経っていません。最近、ピアノ練習をお母さんに聴いてもらっているそうで、上達具合がすごいのです。・・・と言うか、今までが悪すぎ?ピアノの音もキラキラしていて、聴いていても気持ちの良いものがあります。5日しかないにも関わらず、上手に仕上げてきてくれました。ブルグミュラー以前の初級テキストを学習中の生徒さんは、1週間1曲合格が理想のレッスンです。新しい内容が出てきたときには、レッスン中に学習をしますし、時間に余裕があるときには、新しい曲の予習もしています。時々、初級のテキストでも2ページに及ぶような長い曲もありますので、1週間に1曲が仕上がらないこともありますが、基本は 1週間1曲を頭に入れて練習に取り組んでほしいと思います。

1週間に1曲を仕上げるためには、指番号、音、音符の長さ(リズム)を間違って弾いていたのでは論外です。特に指番号は、適当に?好きな指を持ってきて弾いている生徒さん、いますよ〜。かなりの確率でいます。間違った指番号で弾いている箇所、スラスラ弾けていないです。よく間違うな〜と思ったら、一度、指番号を確認してみましょう。

中級以上のテキストを学習中の生徒さんは、レッスン内容が表現力を問われるものになってきますので、思うように進むことができなくなります。当然、楽譜の中身も難しくなってきますから、音読みだけで1週間が過ぎてしまうことも。中級以上の生徒さんは、丁寧に楽譜を読み解くようにしてください。

ピアノ学習は、初級テキストを学習している低年齢の間に、どんどん先に進むようにしておく方が良いです。年齢が小さい時ほどピアノの練習時間もあるはず。この時期に基本的なことを押さえておくと、年齢が上がった時に、難しい曲に進んでも読譜力がついていますから、時間をかけずに弾き進めることができます。小学生の生徒さんはチャンスだと思って、練習曲を進めていきましょう。

ピアノって不思議なもので、2~3日全く弾かなかっただけで、指の動きが悪くなります。上手に弾いていた曲でさえ、思うように指が動きません。もちろん私もそうです。何かしら弾いているとそうでもないのですが、少し間が空いてしまうと、頭ではどのように弾くのかわかっていても、指が動いてくれなくなります。

中学生以上の生徒さんになると、「英検があって・・・」や「定期テストだから・・・」と、レッスンをお休みされたり、ピアノ練習をお休みされたりすることがあります。我が家の子供達も中学・高校と経験してきたので、勉強の大変さはわかります。日頃のレッスンは勉強を優先されてもいいと思います。学校の勉強も大切です。

しかし、クラスの代表や学校の代表でピアノ伴奏者に選ばれた生徒さんは、そんなこと言ってられません。最初に言ったように、全く弾かない日を何日も作ってしまうと、思うように弾けなくなってしまうからです。自分一人だけで済ませられる練習曲だったら、自分の都合でお休みもできますが、相手がある曲の場合は、自分の都合を押し付けられません。それだけ責任を追うことになるからです。

我が家の子供達もそうでしたが、特に卒業式で伴奏をすることになると、受験の時期とピアノ練習が重なってしまうので、本当に大変です。それでも何人もの生徒さんが両立をされてきました。親の立場からすると、大事な時期にピアノなんて・・・とついつい文句も言いたくなりますが(実際に言ってきましたが)、卒業式での伴奏を引き受けてきた時点で、それはわかりきっていることです。舞台の上ではカッコいいピアノ伴奏者ですが、休めないと言うことを理解した上で引き受けるようにしましょう。カッコいい裏には、責任を負っていると言うことを忘れないで欲しいと思います。

中学生以上の生徒さんになると、「英検があって・・・」や「定期テストだから・・・」と、レッスンをお休みされたり、ピアノ練習をお休みされたりすることがあります。我が家の子供達も中学・高校と経験してきたので、勉強の大変さはわかります。日頃のレッスンは勉強を優先されてもいいと思います。学校の勉強も大切です。

しかし、クラスの代表や学校の代表でピアノ伴奏者に選ばれた生徒さんは、そんなこと言ってられません。最初に言ったように、全く弾かない日を何日も作ってしまうと、思うように弾けなくなってしまうからです。自分一人だけで済ませられる練習曲だったら、自分の都合でお休みもできますが、相手がある曲の場合は、自分の都合を押し付けられません。それだけ責任を追うことになるからです。

我が家の子供達もそうでしたが、特に卒業式で伴奏をすることになると、受験の時期とピアノ練習が重なってしまうので、本当に大変です。それでも何人もの生徒さんが両立をされてきました。親の立場からすると、大事な時期にピアノなんて・・・とついつい文句も言いたくなりますが(実際に言ってきましたが)、卒業式での伴奏を引き受けてきた時点で、それはわかりきっていることです。舞台の上ではカッコいいピアノ伴奏者ですが、休めないと言うことを理解した上で引き受けるようにしましょう。カッコいい裏には、責任を負っていると言うことを忘れないで欲しいと思います。

ピアノを弾く時の足の格好について、気をつけているでしょうか?足台を使っていても使っていなくても、足は地面にペタンと、つけていなくてはいけません。爪先立ちになったり、足を投げ出したり、中には足先を組んで弾いていたり・・・あまりに行儀が悪すぎです。

ピアノを弾く時の足の格好について、気をつけているでしょうか?足台を使っていても使っていなくても、足は地面にペタンと、つけていなくてはいけません。爪先立ちになったり、足を投げ出したり、中には足先を組んで弾いていたり・・・あまりに行儀が悪すぎです。ピアノは指先に力を入れて弾きますが、指先に力を入れるためには、体が安定していないと力を入れることができません。足が地面にきちんとついていない状態では、体がフラフラしてしまいますので、指先も安定しないままになります。和音の強い音を出したい場合には特に、指先に体重をかけて弾きますが、足が地面についていないと、体重をかけることはできません。

足台を使うか使わないかは、身長によって違ってきます。身長が小さい生徒さんは、椅子に座ったときに足が全く地面に届かないので、足台を使うことになります。自宅練習では、みかん箱に重りを入れて使っていただくようにお願いしています。重りを入れるのは、みかん箱の足台が動かなくするためです。足で触れただけで箱が動いてしまうようでは、足台の役割を果たしているとは言えません。

身長にもよりますが、学年が高学年になってきたら、足台を外す方向で考えていきます。あまりに腕の位置が低くなる場合はダメですが、弾きにくい状態でなければ、足の行儀のこともお話をして慣れてもらうようにしています。当然ですが学校には足台の用意はないので、行儀良く弾けるようにしていきましょう。変な格好で弾いていると格好が悪いですが、何よりもピアノの音が安定しないので、上手な演奏にはなりません。手だけではなく足のことも考えて演奏上手を目指しましょう。