講師から

暑い日が続いています。タオルや水筒を持参して、熱中症や脱水症に気をつけてレッスンに来てほしいと思います。6月は、テキスト終了の生徒さんが多く、毎週のように「がんばったBOX」が開けられました。1曲の曲の長さが短い初級テキストを学習中の生徒さんは、練習次第で、どんどん進めることができるはずですから、是非、7月も練習を頑張ってほしいと思います。

暑い日が続いています。タオルや水筒を持参して、熱中症や脱水症に気をつけてレッスンに来てほしいと思います。6月は、テキスト終了の生徒さんが多く、毎週のように「がんばったBOX」が開けられました。1曲の曲の長さが短い初級テキストを学習中の生徒さんは、練習次第で、どんどん進めることができるはずですから、是非、7月も練習を頑張ってほしいと思います。いろいろなものが入っているBOXですが、先日、買い物に行った際に、補充用の文具を買ってきました。生徒さんの中には男の子の生徒さんもいらっしゃいますが、比重としては女の子の生徒さんが多いため、どうしても女の子用の文具が多くなってしまいます。キャラクターものは女の子用が多いですが、男女どちらでも使える文具もありますので、楽しみにしていてください。

7月は夏休みもやってきます。楽しいこともたくさん経験できますが、勉強やピアノ練習も、いつもより時間が取れると思いますので、上手に時間のやり繰りをして頑張ってみましょう。7月も「がんばったBOX」を開けてくださいね。

今年は6月から暑い日が続いて、毎回のレッスンに大変な思いで通ってくださっていることと思います。外も暑いですが当然レッスンの部屋も暑いので、クーラーを入れています。そこで気をつけてほしいことがあります。クーラーがついているので部屋のドアを閉めてあるのですが、ドアを開けて入ってくる生徒さんたちの半数は、ドアを閉めてくれないこと。せっかくの冷たい空気が逃げてしまいます。

今年は6月から暑い日が続いて、毎回のレッスンに大変な思いで通ってくださっていることと思います。外も暑いですが当然レッスンの部屋も暑いので、クーラーを入れています。そこで気をつけてほしいことがあります。クーラーがついているので部屋のドアを閉めてあるのですが、ドアを開けて入ってくる生徒さんたちの半数は、ドアを閉めてくれないこと。せっかくの冷たい空気が逃げてしまいます。クーラーや暖房を使わない通常期は、ドアは開けっ放しでレッスンをしています。もちろん閉めてくださってもいいのですが、開けっ放しでも気にならないのでそのままです。私も注意することはないのですが、最近は気がつくとドアが開いたままのことが多いです。レッスン室に入ってくる時もそうですが、レッスンが終わって帰る時も、閉めないで帰る生徒さんがいらっしゃいます。

そんな小さなこと・・・と思われるかもしれませんが、お家でクーラーを入れているときは、部屋を閉めきることはうるさく注意しませんか?「もったいない」ですよね。これから3ヶ月ほど続くクーラー生活です。 一人一人が注意をして快適なレッスンを行なっていきたいと思います。

「ピアノ学習が脳に良い」という話がされています。脳科学者の先生がおっしゃっているので本当なのだと思いますが、どんな弾き方をしていても「脳に良い」わけではありません。では何が良いのでしょうか?

楽譜を見たときに、音を瞬時に指先に伝えて動かしている・・・ピアノに限ったことではありませんが、指先を使うことは脳に良いとされています。次々とやってくる音を見ながら先に先に弾いている・・・先を見る力がついていきます。自分の音を聴きながら演奏する・・・リスニングの力がついていきます。楽譜を暗譜する・・・記憶力が向上します。強弱をつけて演奏する・・・感情豊かになります。ピアノを続ける・・・これもピアノに限りませんが、続けることで忍耐力がついてキレにくくなるとされています。そして何より、体全体を使う・・・頭も使い、両手がバラバラの動きをし、足も使います。などなど、一度に様々なことをやってのけているピアノ。これにより、同時処理能力が向上すると言われています。じゃぁ、生徒の皆さんはこれだけのことを本当にやっていますか?

特に新しい曲の練習に入った時に、鍵盤ばかりを見ていませんか?間違った音に気がつかず、気がついても楽譜を見直さず、ああでもない、こうでもないと当てずっぽで弾いていないでしょうか?それ、脳を使ってないでしょ?そもそもピアノは当てずっぽで弾くものではありませんから、楽譜を見て指を動かしましょう。楽譜を見ない人の多くは、音読みができなかったり苦手な人です。音読みに苦労しない人は、当てずっぽで弾くよりも楽譜を見た方が早いので、必ず楽譜を見て確認しています。

ピアノを学習するからと言って、直接、頭が良くなるわけではありませんが、脳を満遍なく使うことで回り回って、学業の成績にも影響するようです。だったら、せっかく習っているピアノ、脳を使って練習しましょうよ。ボーッと弾きなんて勿体なさ過ぎます。もちろん、イヤイヤ練習するのではなく楽しみましょう。

楽譜を見たときに、音を瞬時に指先に伝えて動かしている・・・ピアノに限ったことではありませんが、指先を使うことは脳に良いとされています。次々とやってくる音を見ながら先に先に弾いている・・・先を見る力がついていきます。自分の音を聴きながら演奏する・・・リスニングの力がついていきます。楽譜を暗譜する・・・記憶力が向上します。強弱をつけて演奏する・・・感情豊かになります。ピアノを続ける・・・これもピアノに限りませんが、続けることで忍耐力がついてキレにくくなるとされています。そして何より、体全体を使う・・・頭も使い、両手がバラバラの動きをし、足も使います。などなど、一度に様々なことをやってのけているピアノ。これにより、同時処理能力が向上すると言われています。じゃぁ、生徒の皆さんはこれだけのことを本当にやっていますか?

特に新しい曲の練習に入った時に、鍵盤ばかりを見ていませんか?間違った音に気がつかず、気がついても楽譜を見直さず、ああでもない、こうでもないと当てずっぽで弾いていないでしょうか?それ、脳を使ってないでしょ?そもそもピアノは当てずっぽで弾くものではありませんから、楽譜を見て指を動かしましょう。楽譜を見ない人の多くは、音読みができなかったり苦手な人です。音読みに苦労しない人は、当てずっぽで弾くよりも楽譜を見た方が早いので、必ず楽譜を見て確認しています。

ピアノを学習するからと言って、直接、頭が良くなるわけではありませんが、脳を満遍なく使うことで回り回って、学業の成績にも影響するようです。だったら、せっかく習っているピアノ、脳を使って練習しましょうよ。ボーッと弾きなんて勿体なさ過ぎます。もちろん、イヤイヤ練習するのではなく楽しみましょう。

夏休みが目の前まできています。小学生には待ち遠しい夏休みも、中学生以上になると勉強の心配もあるので、喜んでばかりはいられないようですが。中学生以上になると、主要教科以外にも(音楽・保健体育・図工・家庭科など)ペーパーテストが行われます。私も驚いたのですが、ペーパーテストの他に、音楽ではリスニングテストもあるようです。

ある中学校の音楽テストでは、「アランフェス協奏曲」の一節がいくつか流されて、何楽章か答えるというテストが行われたとのこと。この曲はギターと管弦楽によって演奏される曲で、3楽章から成り立っています。 曲名だけを聞いてもピン!とこないかもしれませんが、曲を聴くと知っている保護者の方もおられるのではないかと思います。2楽章が有名な曲です。このテストを受けた生徒さんは吹奏楽部に所属されていて、各楽章の特徴や拍子を覚えておいて、何回かこの曲を聴いて覚えたらしいのですが、いや〜、最近は音楽のテストも難しいですね。昔(?)とは違う・・・。

そう言えば、我が家の子供達が通った中学のテストでは、リズム打ちが出ていました。簡単なものから難しいものまで3つのレベルが設定されていて、難しくなるにつれて加点されていくというもの。初級レベルの生徒さんなら、ワークブックに時々出てくるあのリズム打ちです。難しいものになると16分音符が入っていたとのことなので、何かしら音楽を学習していないと、そうそう簡単にはマスターできないかもしれません。

上記の2つのテストは、音楽に特化した学校ではなく、練馬区立の学校のお話です。学校によっても色々あるのでしょうが、生徒さんたちとの話を通して、随分難しいテストだなぁと思いました。音楽という教科は、何となく楽に思いがちですが、そうでもありませんね。まだまだ驚きの音楽テストの話、続きは次の機会に書きたいと思います。

ある中学校の音楽テストでは、「アランフェス協奏曲」の一節がいくつか流されて、何楽章か答えるというテストが行われたとのこと。この曲はギターと管弦楽によって演奏される曲で、3楽章から成り立っています。 曲名だけを聞いてもピン!とこないかもしれませんが、曲を聴くと知っている保護者の方もおられるのではないかと思います。2楽章が有名な曲です。このテストを受けた生徒さんは吹奏楽部に所属されていて、各楽章の特徴や拍子を覚えておいて、何回かこの曲を聴いて覚えたらしいのですが、いや〜、最近は音楽のテストも難しいですね。昔(?)とは違う・・・。

そう言えば、我が家の子供達が通った中学のテストでは、リズム打ちが出ていました。簡単なものから難しいものまで3つのレベルが設定されていて、難しくなるにつれて加点されていくというもの。初級レベルの生徒さんなら、ワークブックに時々出てくるあのリズム打ちです。難しいものになると16分音符が入っていたとのことなので、何かしら音楽を学習していないと、そうそう簡単にはマスターできないかもしれません。

上記の2つのテストは、音楽に特化した学校ではなく、練馬区立の学校のお話です。学校によっても色々あるのでしょうが、生徒さんたちとの話を通して、随分難しいテストだなぁと思いました。音楽という教科は、何となく楽に思いがちですが、そうでもありませんね。まだまだ驚きの音楽テストの話、続きは次の機会に書きたいと思います。

昨日、中学校の音楽の定期テストについて記しましたが、早速、保護者の方が「難しそうですね・・・」と、おっしゃっていました。その生徒さんは、まだ小学校低学年。低学年のお子様が中学生になる頃には、テスト内容も変わっているかもしれませんね。今日は、他にはどんなテストがあるのか紹介したいと思います。

練馬区立の中学校ですが、授業中に歌った「浜辺の歌」の楽譜に出てくる記号を書く問題が出た学校もあります。拍子記号、ト音記号、フォルテ、ピアノの強弱記号を楽譜中に書く問題です。選択問題ではなくて、記号そのものを自分で書く問題だったようで、楽譜を覚えていなければ書けないテストです。ト音記号は、五線の中の書く場所が決められているので、適当に形だけを書いても正解にはなりません。これまた難しいですね。

また公立の中高一貫校では、4小節程度のメロディーが流れてきて、選択肢の中から楽譜を選ぶというものも。これって音、リズムがわかっていないと選ぶことはできません。生徒さんは全問正解だったようですが、できない生徒さんもいらっしゃったとのこと。これはかなりハードルが高いと思います。作曲家のことについての問題や、授業中の先生の何気ない一言がテストに出ていたと言います。恐るべし公立の中高一貫校です。

音楽は一般的に、人間の感情や情緒、表現力など道徳的な意識や価値観を養うとされています。学力とは別の「気持ち」に訴えかける教科です。学力がいくら高くても、他人の気持ちが理解できないようでは、残念な大人になってしまいます。そういった意味でも、音楽教科に対する考えは昔とは違うのかもしれません。難しい話を書き連ねましたが、どんな学習も楽しみの中で学んでいくことが大事。主要教科の中の息抜き教科として、楽しめたらいいですね。

練馬区立の中学校ですが、授業中に歌った「浜辺の歌」の楽譜に出てくる記号を書く問題が出た学校もあります。拍子記号、ト音記号、フォルテ、ピアノの強弱記号を楽譜中に書く問題です。選択問題ではなくて、記号そのものを自分で書く問題だったようで、楽譜を覚えていなければ書けないテストです。ト音記号は、五線の中の書く場所が決められているので、適当に形だけを書いても正解にはなりません。これまた難しいですね。

また公立の中高一貫校では、4小節程度のメロディーが流れてきて、選択肢の中から楽譜を選ぶというものも。これって音、リズムがわかっていないと選ぶことはできません。生徒さんは全問正解だったようですが、できない生徒さんもいらっしゃったとのこと。これはかなりハードルが高いと思います。作曲家のことについての問題や、授業中の先生の何気ない一言がテストに出ていたと言います。恐るべし公立の中高一貫校です。

音楽は一般的に、人間の感情や情緒、表現力など道徳的な意識や価値観を養うとされています。学力とは別の「気持ち」に訴えかける教科です。学力がいくら高くても、他人の気持ちが理解できないようでは、残念な大人になってしまいます。そういった意味でも、音楽教科に対する考えは昔とは違うのかもしれません。難しい話を書き連ねましたが、どんな学習も楽しみの中で学んでいくことが大事。主要教科の中の息抜き教科として、楽しめたらいいですね。

夏休みに入る7月8月は、1年の中で1番振替レッスンが多くなる月になります。ピアノのレッスンは基本的に、夏休みでも通常のレッスン時間と変わりなく行います。学校に行っている時と同じ午後からレッスンです。他の習い事や旅行など、通常の時間でピアノのレッスンができない場合は、振替レッスンを申し込んでいただくことになります。予定がわかり次第、早めに申し込みをお願いします。

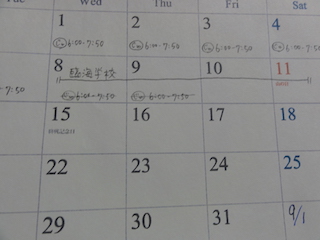

夏休みに入る7月8月は、1年の中で1番振替レッスンが多くなる月になります。ピアノのレッスンは基本的に、夏休みでも通常のレッスン時間と変わりなく行います。学校に行っている時と同じ午後からレッスンです。他の習い事や旅行など、通常の時間でピアノのレッスンができない場合は、振替レッスンを申し込んでいただくことになります。予定がわかり次第、早めに申し込みをお願いします。ある中学生の生徒さんは、カレンダーに夏休みの予定が書き込んだものを持参してくれました。部活の予定や、塾の時間、他の習い事、旅行などが書き込んであり、一目でどこが空いているのかわかります。学年によっては、臨海学校や学校見学、オープンキャンパス、模試など大切な用事があることと思います。生徒さん本人も行事がありすぎて、把握できていない場合もありますので、カレンダーに書き込む方法は本当にいい案ですね。

今日のレッスンだった中学生の生徒さんも、自分でカレンダーに書き込んでいました。書き込んだものを持参することで、「ここの日はどう?」と提案しても、すぐにOKかどうか判断できるので、振替レッスンを決めることができます。これが一度自宅に戻って、保護者の方に確認してからになると、時間のロスが生まれ、その間に希望の時間が埋まってしまうこともあります。面倒でも、一目で全ての予定を書き込めるカレンダー方式がオススメです。

いよいよ学校に通うのもあと3日。有意義な夏休みを過ごすためにも、予定の確認をしていきましょう。

ペダル付きの足台が自宅にある生徒さんは、小さな年齢でもペダルの練習ができますが、そうで無い場合は、足台を使用しなくなる年齢、大抵は小学校高学年になってからペダルの練習を始めることになります。テキストにペダル記号が出てきた段階で、足台を使用しなくてもピアノ演奏ができる場合は、ペダル学習の始まりです。ただ、身長や年齢が大きくなっていても、演奏する曲がスルスル演奏できないようであればペダル学習はできません。

ペダル付きの足台が自宅にある生徒さんは、小さな年齢でもペダルの練習ができますが、そうで無い場合は、足台を使用しなくなる年齢、大抵は小学校高学年になってからペダルの練習を始めることになります。テキストにペダル記号が出てきた段階で、足台を使用しなくてもピアノ演奏ができる場合は、ペダル学習の始まりです。ただ、身長や年齢が大きくなっていても、演奏する曲がスルスル演奏できないようであればペダル学習はできません。ペダルは、ピアノを弾く手の、働きを楽にするものではありません。手の動きがスムーズでないのに、その上に足の動きまでをコントロールすることは難しいです。ペダル学習の導入で重要なのは耳。「ペダルは耳で踏む」という言葉があるくらい、自分の音をよく聴かなければなりません。最初はゆっくり丁寧な練習が必要です。最初にそれを怠ってしまうと、いつまでも綺麗にペダルは踏めません。

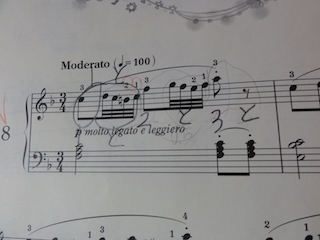

いきなり曲に合わせて上手には踏めませんので、まずは123の掛け声とともに練習をしていきます。ちょうどブルグミュラーNo.7あたりまでテキストが進むと、ペダルを入れて演奏すると綺麗な曲が多いので、ペダル練習に最適です。No.7は3蓮符の曲なので、123に合わせてペダル練習ができます。踏み始めは1のすぐ直後に踏み、次の1でペダルを外し2で踏みます。踏み替えは1で外して2で踏むことの繰り返しです。左手とペダル、右手とペダル練習がそれぞれできるようになったら両手とペダル練習に進みます。

実際にはもっと素早く踏み替えを行います。1でペダルを外すことは同じですが、2に入るまでにペダルを踏み込みます。一瞬の動作になりますが、まずは123で踏めるようにしましょう。ペダルを踏んだ音をよく聴いて、音の濁りがなければOKです。日頃から、自分の音をよく聴く習慣をつけることが大事。濁った音ほど聴けないものはありませんよ〜。

普段の自宅練習では、「付き添い練習」をお願いしています。特に小さな生徒さんには有効で、せめて小学生の間は付き添ってほしいと思います。もちろん中学生以上になっても、お子様が望むのであればお願いしたいところ。どうせすぐに親から離れて行ってしまいます。仲良くできる間なんて短いですよ〜。

付き添い練習をしていただいている保護者の方から「子供の音ミスはいつ注意をしたらいいですか?」と質問をいただきました。答えは、その場ですぐ!が基本です。お子様自身が自分で気がついて、曲を止め、ミスを訂正して弾き始めているならば良いのですが、ミスに気がつかなくて、そのまま弾き続けている場合は、すぐに注意を促すようにしましょう。大抵の場合は、自分では正しいと思って弾いています。ミスをミスだと思っていないことが多いです。私はレッスン中のミスは「ん!?」と言うことが多いです。ミスをしなければ黙ったままですが、ちょっと声を発するだけで、生徒さんは気がついてくれます。

子供が何か悪いことをして叱る場合も同じですが、悪いことをしたその時に叱らなければ効果はありません。後になって「あの時のあれは悪かった」と叱っても、「あの時のあれ」から時間がたっていては、何のことだかわからなくなっている場合がほとんどです。ピアノ練習も同じこと。今、その場で注意を促さないと、後になって「あそこの音が・・・」と言っても、あそこの音がどこなのかわかりません。挙げ句の果てに「間違ってなかった」なんてことに成りかねません。

皆さんよくご存知だと思いますが、注意の仕方も頭ごなしにしてしまうと、お子様も気分がよくありません。ミスをするのは決して悪いことではありません。ミスを放置することがよくないことであって、正しく直せばいいだけのこと。正しい曲の響きを耳に残すことが大切ですので、ミスは早めに直すようにしましょう。

付き添い練習をしていただいている保護者の方から「子供の音ミスはいつ注意をしたらいいですか?」と質問をいただきました。答えは、その場ですぐ!が基本です。お子様自身が自分で気がついて、曲を止め、ミスを訂正して弾き始めているならば良いのですが、ミスに気がつかなくて、そのまま弾き続けている場合は、すぐに注意を促すようにしましょう。大抵の場合は、自分では正しいと思って弾いています。ミスをミスだと思っていないことが多いです。私はレッスン中のミスは「ん!?」と言うことが多いです。ミスをしなければ黙ったままですが、ちょっと声を発するだけで、生徒さんは気がついてくれます。

子供が何か悪いことをして叱る場合も同じですが、悪いことをしたその時に叱らなければ効果はありません。後になって「あの時のあれは悪かった」と叱っても、「あの時のあれ」から時間がたっていては、何のことだかわからなくなっている場合がほとんどです。ピアノ練習も同じこと。今、その場で注意を促さないと、後になって「あそこの音が・・・」と言っても、あそこの音がどこなのかわかりません。挙げ句の果てに「間違ってなかった」なんてことに成りかねません。

皆さんよくご存知だと思いますが、注意の仕方も頭ごなしにしてしまうと、お子様も気分がよくありません。ミスをするのは決して悪いことではありません。ミスを放置することがよくないことであって、正しく直せばいいだけのこと。正しい曲の響きを耳に残すことが大切ですので、ミスは早めに直すようにしましょう。

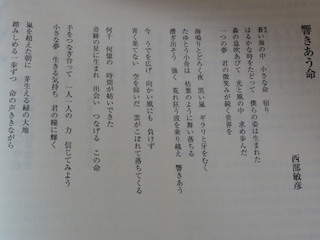

合唱コンクールの伴奏練習をしている生徒さんが多くいらっしゃいますが、指揮者は別として、ピアノ伴奏をすることは格好いいものですが、あくまでも伴奏。主役は歌い手(合唱)になります。ソロの演奏が上手だからといって、伴奏が上手かどうかは別の話。ソロで弾く部分は大いに目立ってもらって構いませんが、伴奏部分は歌い手を響かせてあげることが求められます。

合唱コンクールの伴奏練習をしている生徒さんが多くいらっしゃいますが、指揮者は別として、ピアノ伴奏をすることは格好いいものですが、あくまでも伴奏。主役は歌い手(合唱)になります。ソロの演奏が上手だからといって、伴奏が上手かどうかは別の話。ソロで弾く部分は大いに目立ってもらって構いませんが、伴奏部分は歌い手を響かせてあげることが求められます。伴奏の練習をしていると、ついついピアノのことばかりを考えてしまいますが、伴奏者の心得として、歌詞に注目してみると良いでしょう。どんな内容のことを歌っているのか、どのように歌っている場面なのかを考えるだけで、ピアノの弾き方も違ってきます。一言で「強く」と言っても、下から突き上げるような強さで歌うのか、横に広がる感じで強く歌うのかによって、表現は違ってきます。歌い方に合わせたピアノの音が出せるように意識してみましょう。

これから新しく曲を譜読みする生徒さんは、取り敢えず曲の最後までをさっと音読みをしてから、いくつかのまとまりで譜読みを進めていきましょう。学校が始まる9月には一通り弾けるようにしなければならないことを考えると、ゆっくりはしていられません。譜読みが終了してもスルスル弾けるとは限りません。弾き込み練習の時間を考慮して、早め早めの対策が必要です。

勉強にも忙しい夏休み、部活や旅行、帰省など、予定が目白押しだと思いますが、夏休みの最後になって慌てないためにも、計画的な練習を目指しましょう。

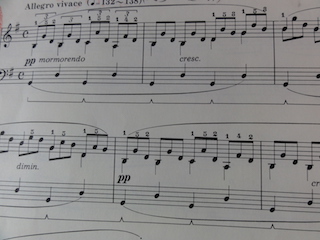

音もリズムも正しく取れて、練習をコツコツ頑張る生徒さんですが、この楽譜を見たときに「難しそう」と漏らしていました。パッと見た感じ、何だか嫌な楽譜ですよね。32分音符のリズムが出てきていますが、どれだけ速いの?って思ってしまいます。でも、楽譜をじ〜っと見てみると、それほど難しいわけではありませんよ。

音もリズムも正しく取れて、練習をコツコツ頑張る生徒さんですが、この楽譜を見たときに「難しそう」と漏らしていました。パッと見た感じ、何だか嫌な楽譜ですよね。32分音符のリズムが出てきていますが、どれだけ速いの?って思ってしまいます。でも、楽譜をじ〜っと見てみると、それほど難しいわけではありませんよ。どんなにややこしそうな楽譜でも、きちんと数えて弾くことができます。この曲は3拍子の曲ですから、1小節をまずは3つにわけてみましょう。大抵の楽譜は拍子感がわかるように書いてあります。それでもわからなかったり自信がない場合は、3拍目から(小節の最後の拍から逆算して考えてみる)とわかりやすく感じることもあります。ちょうどこの曲の場合は、3拍目に8分音符が2つ入っているので、この部分だけで1拍分になります。そこから考えると、それまでの部分は2拍分。同じリズムが2つ続いているので、これでもうわかりますね。

「1と2と3と 」を生徒さんに書き込んでもらいました。自分で楽譜に正しく書き込むことができる生徒さんは、やはり正しくリズムを理解している生徒さんです。正しく書けないものは、正しく数えることができません。楽譜の見た目で「難しそう」と感じたときは、ちょっと立ち止まって数え方を書き込んでみましょう。あとは、書き込んだ通りに数えながら弾く練習をするだけ。自分で書くことができた生徒さん、ゆっくりではありましたが、正しいリズムで弾くことができました。何でも最初が肝心。音は余ったり足らなくなったりしませんから、算数のパズル感覚で当てはめてみましょう。楽譜の見た目に惑わされないで。

お子様にピアノの練習や宿題などの学習をさせたい時、静かに練習や勉強ができる環境を整えてあげられているでしょうか?練習や宿題をするのはお子様自身ですが、それらに気持ちよく取り組むべき環境を整えてあげるのは、保護者の方の役割。「さっさとやってしまいなさい」と叱る前に、集中できる環境を作ることが先決です。

例えば、ピアノ練習や宿題をさせている横で、テレビを見ている・・・なんてことはありませんか?私はテレビではありませんが、娘が勉強している横で、ツムツムをしてしまうこと多々あります。(これだけはやめられない!)大学生になった娘ですが、機嫌が悪い時などは「見えないところでやって!」と、娘から叱られることも。大学生になった子供でも気が散ってしまうことがあるのですから、小・中学生なら尚更です。一生懸命やっている横で他人が遊んでいたら、やっぱり遊びたくなるもの。ピアノや宿題どころではありませんね。

お話を集中して聞かせるためには、きちんと相手の目を見て話すことも重要です。よそ見をしているまま話し続けても、お子様の耳には話は入っていません。私はレッスン中に楽譜を見て欲しいときに、よそ見をしていたら、楽譜をポンポンと叩いて「はい、こっち見る!」と、顔を向かせるようにしています。見て欲しいところを見ていないまま話を続けても、効果は得られないからです。

やって欲しいこと、聞いて欲しいこと、見て欲しいことなど、今1番に行うべき事柄を伝え、必要のない情報が目に入ったり耳に入ったりすることのないよう、環境を整えるようにしましょう。集中できる環境作りって大切です。自宅で過ごすことが多い夏休み、ピアノ、勉強、遊び・・・それぞれをダラダラせずに、メリハリをつけるようにしていきましょう。

例えば、ピアノ練習や宿題をさせている横で、テレビを見ている・・・なんてことはありませんか?私はテレビではありませんが、娘が勉強している横で、ツムツムをしてしまうこと多々あります。(これだけはやめられない!)大学生になった娘ですが、機嫌が悪い時などは「見えないところでやって!」と、娘から叱られることも。大学生になった子供でも気が散ってしまうことがあるのですから、小・中学生なら尚更です。一生懸命やっている横で他人が遊んでいたら、やっぱり遊びたくなるもの。ピアノや宿題どころではありませんね。

お話を集中して聞かせるためには、きちんと相手の目を見て話すことも重要です。よそ見をしているまま話し続けても、お子様の耳には話は入っていません。私はレッスン中に楽譜を見て欲しいときに、よそ見をしていたら、楽譜をポンポンと叩いて「はい、こっち見る!」と、顔を向かせるようにしています。見て欲しいところを見ていないまま話を続けても、効果は得られないからです。

やって欲しいこと、聞いて欲しいこと、見て欲しいことなど、今1番に行うべき事柄を伝え、必要のない情報が目に入ったり耳に入ったりすることのないよう、環境を整えるようにしましょう。集中できる環境作りって大切です。自宅で過ごすことが多い夏休み、ピアノ、勉強、遊び・・・それぞれをダラダラせずに、メリハリをつけるようにしていきましょう。