講師から

「メトロノームに合わせてみた?」と、レッスン中に生徒さんに聞くことがあります。リズムがおかしかったり、拍子通りに弾けていなかったりしているので聞いているわけですが、そこでよく返ってくる答えは「先生に言われなかったから合わせていない」というもの。いやいやいや、本来メトロノームは、先生に言われて合わせるものではありません。

「メトロノームに合わせてみた?」と、レッスン中に生徒さんに聞くことがあります。リズムがおかしかったり、拍子通りに弾けていなかったりしているので聞いているわけですが、そこでよく返ってくる答えは「先生に言われなかったから合わせていない」というもの。いやいやいや、本来メトロノームは、先生に言われて合わせるものではありません。習い始めの頃は、数えながら弾くことをお願いしています。最初は、4分音符や2分音符、全音符などの数えきれる音符を学習しますから、まずは、自分で正しく拍子を取れるようにすることが目的です。まだ、メトロノームは使いません。

生徒さんにメトロノームの購入をオススメするのは、8分音符の分割音符を学習するようになってからです。テキストでいうと、バーナムのオレンジやどりーむの4に入るあたりです。もちろん例外もあります。小さくしてコンクールに参加される生徒さんは、初歩の段階でメトロノーム学習に入ります。例外は別として、メトロノームを購入された生徒さんであれば、練習曲をメトロノームに合わせて弾くことは必須です。先生が言わなかったから・・・では、通用しません。

先週のレッスンでも、3拍子の曲が4拍子になっている生徒さんがいたり、リズムを取り間違えている生徒さんがいました。確認すると、メトロノームには合わせていないとのこと。これ、1番もったいない!メトロノームに合わせていたら、おかしい弾き方になっていることくらい、わかったはず。誰だって、自分では正しいと思って演奏しています。曲は最初から最後まで同じ速さで弾くものですから、メトロノームを持っている生徒さんは、言われなくても合わせるようにしましょう。

メトロノームは、正しく弾けない生徒さんほど嫌なもの。慣れることも必要になってきます。簡単な曲で慣れておくと、メトロノームに合わせることが得意にもなってきます。バーナムオレンジのテキストやどりーむ4~の生徒さん、ブルグミュラーの生徒さんは、言われなくても合わせる練習を取り入れるようにしましょう。言われてから合わせるものではありませんよ〜。

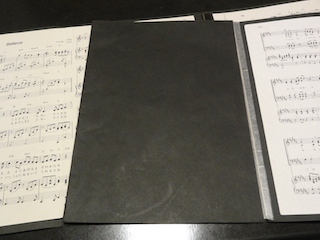

初めて合唱や合奏のピアノ伴奏をすることになった生徒さんには、楽譜に表紙をつけることをオススメしています。学校から渡される楽譜はコピー楽譜で、ペラペラしていると思います。特に、入学式や卒業式、中学の合唱コンクールなど、目立つ場所でピアノ伴奏をする場合は、入場する時の立ち振る舞いも目立つもの。そんな時に、ペラペラの白い紙(楽譜)を持って入場するよりも、黒い表紙がついたものを持って入場する方が、きちんと感が出ていいものです。

初めて合唱や合奏のピアノ伴奏をすることになった生徒さんには、楽譜に表紙をつけることをオススメしています。学校から渡される楽譜はコピー楽譜で、ペラペラしていると思います。特に、入学式や卒業式、中学の合唱コンクールなど、目立つ場所でピアノ伴奏をする場合は、入場する時の立ち振る舞いも目立つもの。そんな時に、ペラペラの白い紙(楽譜)を持って入場するよりも、黒い表紙がついたものを持って入場する方が、きちんと感が出ていいものです。学校によっては音楽の先生から「黒い表紙で」と指示がある場合もあります。我が家の子供達が通った中学では、黒い表紙が決まりごとでした。色画用紙でも良いですし、しっかり目に作りたいのであれば黒い厚紙を使われると良いでしょう。なぜ、黒色が良いのか?学校にあるピアノもホールにあるピアノも、黒色ですよね?黒いピアノの譜面台に楽譜を置いた時に、同じ黒色の方がしっくりいくからだと思うのですが・・・。

学校でピアノ伴奏の常連の生徒さんは、こちらが声をかけなくても楽譜作りをされています。楽譜作りは強制ではなくても、曲に対する姿勢が感じられて嬉しく思います。特に合唱コンクールでは、DVDにも残ります。今年、合唱コンクール伴奏者デビューをする生徒さん、表紙をつけてきちんと感を出しませんか?

1と2と3と4と・・・と、数えながら正しいリズムで上手に弾いてくれた生徒さん。でもちょっと待って。その速さだと、すっごく遅くない?あんまり遅すぎると、何の曲を弾いているのか、どんな曲なのかわからなくなる時があります。

確かに、最初はゆっくりで丁寧に弾いてもらって構いません。誰だって最初から速い速さで弾けません。曲には、弾いてもらいたい速さ、弾くべき速さが決まっていて、その速さで仕上げるようにしなければなりません。曲本来の速さは、楽譜の最初の部分に速度を表すことば(アレグロやアンダンテ・プレストなど)が表示されていますから、その速さをメトロノームでかけてみるとわかりやすいでしょう。?=100 などのように数字で表している場合もあります。その場合もメトロノームをかけてみると、目安となる速さがわかると思います。

ゆっくりの速さで上手に弾けるようになったら、いつまでもゆっくりの速さに満足していないで、曲本来の速さを確かめてみるようにしてください。ゆっくりの曲はゆっくり、速い曲は速く、作曲者の求める速さで弾けるようにしていきましょう。くれぐれも、ゆっくりが弾けていないのに、速くぐちゃぐちゃで弾くことのないように注意しましょう。数えながら弾けるようにした後は、メトロノームに合わせて曲本来の速さで弾けるようにすることが、練習の基本です。いつまでも、ゆっくりに満足しないで。

確かに、最初はゆっくりで丁寧に弾いてもらって構いません。誰だって最初から速い速さで弾けません。曲には、弾いてもらいたい速さ、弾くべき速さが決まっていて、その速さで仕上げるようにしなければなりません。曲本来の速さは、楽譜の最初の部分に速度を表すことば(アレグロやアンダンテ・プレストなど)が表示されていますから、その速さをメトロノームでかけてみるとわかりやすいでしょう。?=100 などのように数字で表している場合もあります。その場合もメトロノームをかけてみると、目安となる速さがわかると思います。

ゆっくりの速さで上手に弾けるようになったら、いつまでもゆっくりの速さに満足していないで、曲本来の速さを確かめてみるようにしてください。ゆっくりの曲はゆっくり、速い曲は速く、作曲者の求める速さで弾けるようにしていきましょう。くれぐれも、ゆっくりが弾けていないのに、速くぐちゃぐちゃで弾くことのないように注意しましょう。数えながら弾けるようにした後は、メトロノームに合わせて曲本来の速さで弾けるようにすることが、練習の基本です。いつまでも、ゆっくりに満足しないで。

16ページもある合唱コンクール伴奏譜。中学3年生の生徒さんが練習中です。今年の中学3年生の生徒さんは、チャレンジャーな生徒さんたちばかりで、難しい伴奏の曲を自分で引き受けてきました。受験勉強もあるのに、頭が下がります。

16ページもある合唱コンクール伴奏譜。中学3年生の生徒さんが練習中です。今年の中学3年生の生徒さんは、チャレンジャーな生徒さんたちばかりで、難しい伴奏の曲を自分で引き受けてきました。受験勉強もあるのに、頭が下がります。16ページもある楽譜の曲は、四和音(一度に4つの音を弾く和音)の連なりが多く、曲のテンポも速い。ゆっくり練習をしている間は何とか弾くことができても、合唱の速さに合わせるとなると至難の技。私も四和音では弾けないと思います。生徒さんたちはゆっくり練習から始めるわけですが、私たち講師は、まず、曲のテンポを頭に入れてから練習に入ります。弾けるのか弾けないのか、生徒さんにはどうなのかを考えながら、アレンジをしていくことがあります。この四和音も、曲のテンポ通りで弾くことは難しいので、三和音にアレンジしました。しかし、生徒さんは四和音で何とか弾こうと悪戦苦闘中。速さは合わない、リズムはぐちゃぐちゃ状態です。

四和音を三和音にしたところで、合唱も入って速い速さで音が移り変わっていけば、何ら影響はありません。今、一番優先させるべきは、曲をテンポ通りに仕上げること。崩れながら楽譜通りに弾くことではありません。ただ、生徒さんの気持ちもわかります。もう何年も前の話ですが、息子が中学3年生の時の合唱コンクール伴奏譜も難しく、音楽の先生からアレンジした楽譜が回ってきました。「あなたには無理だからこれで弾いて」と、できないレッテルを貼られたようで、カチン!ときましたが弾けないものは弾けません。舞台の上で弾けなくてオロオロするよりも、アレンジをしてあっても何かしら弾いている方が格好はつきます。

四和音にこだわるのであれば、とりあえず、三和音で仕上げてから四和音に戻すことも可能です。今、優先すべきことを考えて練習に取り組んで欲しいと思います。