講師から

10月に入り、今年も3ヶ月となりました。早いと感じるのか、遅いと感じるのかはそれぞれですが、今年も12月恒例の光が丘ステップが開催されます。

開催日は12月27日(木)で、場所は光が丘IMAホールです。事務局への申込書締め切り日は、11月26日となっています。日頃の練習の成果を発揮する場としてもオススメです。参加希望の方は演奏する曲を決めていきますので、ご相談ください。よろしくお願いいたします。

開催日は12月27日(木)で、場所は光が丘IMAホールです。事務局への申込書締め切り日は、11月26日となっています。日頃の練習の成果を発揮する場としてもオススメです。参加希望の方は演奏する曲を決めていきますので、ご相談ください。よろしくお願いいたします。

少しずつ涼しくなってきた今日この頃。チョコレートも溶けなくなってきたので(なんでチョコレート?)またまた始めました。音符の長さ確認テスト。明らかに、完璧に理解できていると思われる生徒さんには声かけをしていませんが、うん?と思われる生徒さんには、やってもらっています。

少しずつ涼しくなってきた今日この頃。チョコレートも溶けなくなってきたので(なんでチョコレート?)またまた始めました。音符の長さ確認テスト。明らかに、完璧に理解できていると思われる生徒さんには声かけをしていませんが、うん?と思われる生徒さんには、やってもらっています。半年ほど前にやった前回の時には間違っていた生徒さんが、1回目で間違わないでできた時には、もう感動ものです。小学低学年までの生徒さんは、まだまだあやふやな状態が続くことが多いです。1週間前にできていたものが間違っていたりすることも多いので、自分の中では消化しきれていないのでしょう。たまたま正解していることもあるようで、毎回できているものが違うこともよくあります。

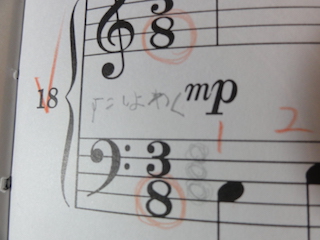

音符の長さについては、4分の4拍子や4分の3拍子を学習している間に、完璧に覚えてもらいたいもの。学習が進んでいくと、8分の3拍子や8分の6拍子の学習に入っていきます。8分の〜の拍子の学習に入ると、8分音符を1つに数える拍子になっていきます。つまり、今まで「1つ」と数えていたものが「2つ」になっていきます。全て倍の長さに数えるようになります。完全に理解していないまま進んでいくと、も〜うごちゃごちゃ状態です。

学習が進んでから慌てないためにも、1つ1つ積み重ねて進めたいもの。学校の学習も同じことが言えますよね?わからないものをわかるようにしてから進めるために、1つ1つ覚えていくようにしていきましょう。

レッスン中の生徒さんとのやり取りの中で、よくあるのは「家では間違えずに弾ける」「いつもはもっと上手なんだけど」と言う言葉。確かにその通りだと思います。いつも生活している場所で、リラックスした状態では上手に弾けるでしょう。レッスン室では、先生に睨まれている(?)横で弾く訳ですから(笑)緊張もしますよね。

発表会やコンクールなど、たくさんの人前で、大きなホールでの演奏は、レッスン室で弾くのとは違って、さらに緊張します。舞台の上で失敗しないために、日頃の練習を積み重ねる訳ですが、「慣れ」も失敗しないための大きな要素になります。大きなホールやたくさんの人前で、何度も何度も演奏した経験を持っている人は、場慣れしてくるので、堂々と弾けるようになります。

ある生徒のお母様は、子供が中学・高校生になった時に、人前に出て堂々と発表できるようになってほしいからと、小さい頃からステップに参加させていらっしゃいました。その生徒さん、今は中学生ですが、自分の意見も言えて堂々としていらっしゃいます。合唱コンクールの伴奏もされています。やはり「慣れ」は大きいと思います。

「いつも通りに弾く」という当たり前のことが、実は1番難しいです。緊張もしているでしょうが、緊張していても弾けるようにしなければなりません。経験しなければわからないことって、たくさんあります。たくさんの経験を積んで慣れさせる環境を作っていきたいものです。

発表会やコンクールなど、たくさんの人前で、大きなホールでの演奏は、レッスン室で弾くのとは違って、さらに緊張します。舞台の上で失敗しないために、日頃の練習を積み重ねる訳ですが、「慣れ」も失敗しないための大きな要素になります。大きなホールやたくさんの人前で、何度も何度も演奏した経験を持っている人は、場慣れしてくるので、堂々と弾けるようになります。

ある生徒のお母様は、子供が中学・高校生になった時に、人前に出て堂々と発表できるようになってほしいからと、小さい頃からステップに参加させていらっしゃいました。その生徒さん、今は中学生ですが、自分の意見も言えて堂々としていらっしゃいます。合唱コンクールの伴奏もされています。やはり「慣れ」は大きいと思います。

「いつも通りに弾く」という当たり前のことが、実は1番難しいです。緊張もしているでしょうが、緊張していても弾けるようにしなければなりません。経験しなければわからないことって、たくさんあります。たくさんの経験を積んで慣れさせる環境を作っていきたいものです。

レッスンを始める前には必ず「今日はどこまで練習してきた?」「どこか難しいところはあった?」と、必ず聞くようにしています。時々黙ったままの生徒さんもいらっしゃいますが、別に練習をしてきていないことを怒りたくて聞いているわけではありません。大体の時間配分を考えたり、どこに難しさを感じているのかを考えたりするためです。

レッスンを始める前には必ず「今日はどこまで練習してきた?」「どこか難しいところはあった?」と、必ず聞くようにしています。時々黙ったままの生徒さんもいらっしゃいますが、別に練習をしてきていないことを怒りたくて聞いているわけではありません。大体の時間配分を考えたり、どこに難しさを感じているのかを考えたりするためです。今回、同じように質問をしたところ、左手の和音の音が変わるところで、いつも間違えると言う答えが返ってきました。これって実はとても大事なこと。自分がどこでつっかえてしまうのか、自分のことを自分でわかっていることは上達の一歩です。いつも間違える箇所がわかっているのならば、気をつけることができます。意識をすることができます。

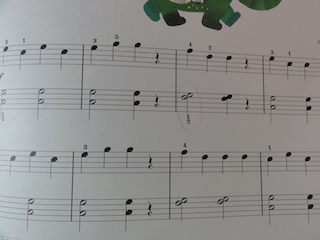

案の定、弾いてもらうと間違う箇所がいつも一緒。楽譜の中に赤丸印を書き込んで、さらに意識をもっていってもらうことにしました。弾く前にも楽譜を確認してもらい、弾いてもらいながら楽譜を指差し声をかけていきます。何度か練習をしている間に、上手に仕上げることができました。生徒さんも必死でついてきてくれたと思いますが、私も間違いなく弾いてもらおうと必死。今回はレッスン時間中に上手に仕上がりましたが、毎回うまく運ぶとは限りません。そんな時は、自宅での練習方法を提示したり、ちょっとしたコツがある場合はお話をしたりして、練習をしてきてもらうことになります。

音がわからなくて弾けないのか、リズムの数え方がわからなくて弾けないのか、頭ではわかっているけれど、ついつい手が違う音を弾いてしまうのか、間違ってしまう原因は様々。ただ「わからない」「難しい」は、弾く気持ちも練習する気持ちもないことと一緒です。自分のこと、よくわかっている生徒さんは上達も早いです。できない箇所、できない原因を考えてみることから始めてみましょう。

上達が著しい小学生の生徒さんのお母様に偶然お会いして、ちょっと立ち話をしました。「ものすごく上手になられましたよね。横で聴いてもらっていることが大きいと思います」と、切り出しました。お母様曰く「私のレベルを超えてしまっているので、正しいのか間違っているのか、もうわかりません。いつも指番号のことがノートに書かれているので、気をつけてね、としか言えなくて・・・」とのこと。いやいや、それで充分です。ピアノを練習しているそばで聴いてもらうだけで、充分なのです。

毎日の自宅練習で、そばについて聴いてもらいたいのは小学生まで。もちろん、中学生・高校生でも、お子様が嫌がらず、保護者の方が可能であるならばそばについてもらって構いません。ピアノは、毎日の練習がとても大切になってきます。小学生までの一番重要な時期に、そばで聴いてもらうことは上達には欠かせない重要なことなのです。

神田ピアノ教室に通ってくださっている小学生の生徒さんの中に、数名ですが、もったいない(?)生徒さんがいます。1週間に一度や二度でも生徒さんのそばで聴いてくれるだけで、上達していくであろう生徒さんです。全く気にしていないのだろうなぁと感じられる生徒さんもいらっしゃって、練習をしない→曲が進んでいかない の悪循環です。レッスンノートには書き綴っていますが、きっと読んでいらっしゃらないか、読んでいても気にならないか・・・のどちらかです。

たった一言、二言があるかないかの違いです。「気をつけてね」「上手になったね」「そこはいつも間違うね」などなど、自分のことを見てくれているという安心感が欲しいもの。その一言、言ってもらえませんか?

毎日の自宅練習で、そばについて聴いてもらいたいのは小学生まで。もちろん、中学生・高校生でも、お子様が嫌がらず、保護者の方が可能であるならばそばについてもらって構いません。ピアノは、毎日の練習がとても大切になってきます。小学生までの一番重要な時期に、そばで聴いてもらうことは上達には欠かせない重要なことなのです。

神田ピアノ教室に通ってくださっている小学生の生徒さんの中に、数名ですが、もったいない(?)生徒さんがいます。1週間に一度や二度でも生徒さんのそばで聴いてくれるだけで、上達していくであろう生徒さんです。全く気にしていないのだろうなぁと感じられる生徒さんもいらっしゃって、練習をしない→曲が進んでいかない の悪循環です。レッスンノートには書き綴っていますが、きっと読んでいらっしゃらないか、読んでいても気にならないか・・・のどちらかです。

たった一言、二言があるかないかの違いです。「気をつけてね」「上手になったね」「そこはいつも間違うね」などなど、自分のことを見てくれているという安心感が欲しいもの。その一言、言ってもらえませんか?

生徒さんの身長が高くなってくると、今まで使っていた足台を取り外して、床に足を直接置いてもらうことになります。ピアノ学習を始めた年齢にもよりますが、足台を外すようになると、大抵はペダルの学習もしていくようになります。私個人としては、ペダルはそうそう上手に踏めるものではないので、できるだけ早い時期に学習を取り入れたいと思っています。とは思っているのですが、弾くほうの手が上手でないとペダル学習は進めていけませんので、生徒さんによってペダル学習に入る時期は様々。ペダルも上手に踏めるようにしていきたいですね。

生徒さんの身長が高くなってくると、今まで使っていた足台を取り外して、床に足を直接置いてもらうことになります。ピアノ学習を始めた年齢にもよりますが、足台を外すようになると、大抵はペダルの学習もしていくようになります。私個人としては、ペダルはそうそう上手に踏めるものではないので、できるだけ早い時期に学習を取り入れたいと思っています。とは思っているのですが、弾くほうの手が上手でないとペダル学習は進めていけませんので、生徒さんによってペダル学習に入る時期は様々。ペダルも上手に踏めるようにしていきたいですね。身長が高くなって足台を取り外した途端、足をまっすぐ床につけていられない生徒さんが多発しています。そもそも、小さい時に足台をつけているのは、床に足を置いてもらって踏ん張ってもらうため。ピアノは決して指先だけで弾くものではありません。腕や、時には体全体を使って弾くのですが、その時に足がぷらぷら状態であったり、足裏が床についていないと、音が安定しません。第一、見た目も悪くないでしょうか?レッスン中には「足、行儀悪いよ」と、声かけをしていますが、自宅練習でも気をつけて欲しいと思います。

ペダルを踏む曲を練習中の生徒さんは、右足はペダルに置いておくようにしましょう。右足で踏むペダルは、ペダルを踏む度に足を出したり引っ込めたりするものではありません。ある生徒さんは、右足を出したり引っ込めたりしながらペダルを踏んでいましたが、そのように踏むものではありません。そっとペダルに足を置いて、踏みたい時にそっと踏むようにしましょう。その場合の左足は、きちんと床に置いておくことを忘れずに。左足の踏ん張りは重要です。行儀の良い足を目指して、練習に取り組んでください。

最近、気になっていることは、ピアノを触って弾いている人が多いこと。ピアノは触って弾くのではなく、鍵盤を押さえて弾くもの。触って弾くピアノの音はふわふわした感じがします。ふわふわしているのか、しっかりしているのかは聴いていたらわかるのですが、問題は、それが自分でわからないで弾いていること。レッスン室では注意することができますが、自宅練習では自分でわからなければ直しようがありません。

レッスン中に「ピアノは触って弾かないよ。鍵盤を押さえて弾いてね」と、声かけをしていたり、弾き方の違いを説明している生徒さんは要注意。ただ何となく弾いている生徒さんに多い現象です。何となく弾いていても音は出ますが、やはり頼りないもの。「しっかり押さえて弾く」という意識を持つことが大切です。

自分の弾き方や音の綺麗さを追求するためには、自分の音をよく聞くことをしなければなりません。未就学児の生徒さんにも、自分の音を聞くことを求めています。大きい生徒さんだから、小さい生徒さんだから・・・ではなく、小さな生徒さんでも自分の音は聞けるはず。意識をして聞くようにしないと、耳は育ちません。弾くことも聞くことも、ただ何となくではなく意識をすること。良いもの悪いものの違いを自分で見極める力を持つこと。触った音なのか押さえた音なのか、違いを知って芯の通った音を目指しましょう。

レッスン中に「ピアノは触って弾かないよ。鍵盤を押さえて弾いてね」と、声かけをしていたり、弾き方の違いを説明している生徒さんは要注意。ただ何となく弾いている生徒さんに多い現象です。何となく弾いていても音は出ますが、やはり頼りないもの。「しっかり押さえて弾く」という意識を持つことが大切です。

自分の弾き方や音の綺麗さを追求するためには、自分の音をよく聞くことをしなければなりません。未就学児の生徒さんにも、自分の音を聞くことを求めています。大きい生徒さんだから、小さい生徒さんだから・・・ではなく、小さな生徒さんでも自分の音は聞けるはず。意識をして聞くようにしないと、耳は育ちません。弾くことも聞くことも、ただ何となくではなく意識をすること。良いもの悪いものの違いを自分で見極める力を持つこと。触った音なのか押さえた音なのか、違いを知って芯の通った音を目指しましょう。

街中ではハロウィン一色になっていますが、今年もあと2ヶ月半ほどになりました。小学生の生徒さんを対象にしているクリスマス会を、今年も開催しようと思います。出欠票を印刷したお便りを出す予定ですが、いくつかの決まりごとを先にお知らせいたします。(毎年、同じ内容ですが)

クリスマス会は、楽しい会であると同時に、演奏態度や演奏を聴く態度も身につけて欲しいと思っていますので、第一部は生徒の皆さんの演奏タイムになっています。1人2曲の演奏をしてもらいます。今弾いているテキストの曲でもいいですし、新たに弾きたい曲を練習してくださっても構いません。もちろん、演奏したい曲のレッスンはします。お友達との連弾を演奏してもいいですし、連弾をしたいけれど相手がいない場合は、私でよければ一緒に演奏をすることも可能です。どのような形であれ、1人2曲の演奏が決まりごとです。

皆さんの演奏が終わると、ドンチャン騒ぎの第二部が始まります。第二部ではプレゼントの交換があります。お一人500円程度のプレゼントを用意していただき、生徒の皆さん同士で交換となります。そのあとは、ビンゴゲームやじゃんけん大会などを行って、会は終了です。大体、2時間くらいの会になります。

毎年、12月の学校最終日(終業式の日)に開催することにしていますので、今年は12月25日(火)になります。時間は、学校終了時間によりますので、今の段階では未定ですが、各学校が午前授業で終了するようでしたら早い時間からの開催を考えています。(例年、6時間授業の学年がありますので、その場合は午後4時〜の開催となっています)クリスマス会の参加は自由ですが、レッスン1回分としてカウントされることと、参加費用として500円を当日に徴収しています。クリスマス会を楽しみにしている生徒さんは、演奏する曲のことを考えてみるようにしましょう。いつでも相談に乗りますよ。楽しい会にしていきましょう。

クリスマス会は、楽しい会であると同時に、演奏態度や演奏を聴く態度も身につけて欲しいと思っていますので、第一部は生徒の皆さんの演奏タイムになっています。1人2曲の演奏をしてもらいます。今弾いているテキストの曲でもいいですし、新たに弾きたい曲を練習してくださっても構いません。もちろん、演奏したい曲のレッスンはします。お友達との連弾を演奏してもいいですし、連弾をしたいけれど相手がいない場合は、私でよければ一緒に演奏をすることも可能です。どのような形であれ、1人2曲の演奏が決まりごとです。

皆さんの演奏が終わると、ドンチャン騒ぎの第二部が始まります。第二部ではプレゼントの交換があります。お一人500円程度のプレゼントを用意していただき、生徒の皆さん同士で交換となります。そのあとは、ビンゴゲームやじゃんけん大会などを行って、会は終了です。大体、2時間くらいの会になります。

毎年、12月の学校最終日(終業式の日)に開催することにしていますので、今年は12月25日(火)になります。時間は、学校終了時間によりますので、今の段階では未定ですが、各学校が午前授業で終了するようでしたら早い時間からの開催を考えています。(例年、6時間授業の学年がありますので、その場合は午後4時〜の開催となっています)クリスマス会の参加は自由ですが、レッスン1回分としてカウントされることと、参加費用として500円を当日に徴収しています。クリスマス会を楽しみにしている生徒さんは、演奏する曲のことを考えてみるようにしましょう。いつでも相談に乗りますよ。楽しい会にしていきましょう。

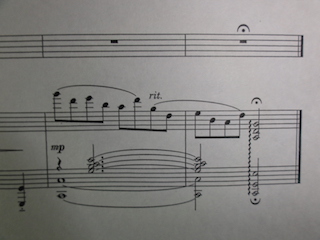

ある合唱曲の最後の2小節のペダルの入れ方について、伴奏者の生徒さんから相談を受けました。何でも、ピアノが上手なお友達に「2小節、ずっと踏みっぱなしがいいよ」と助言を受けたそう。私が指示したのは2回ほど踏み替えをするペダリング。さて、どちらがいいのか、悩んでしまった生徒さん。でもこれって、どちらが間違いでどちらが正解でもありません。どっちもありです。

ある合唱曲の最後の2小節のペダルの入れ方について、伴奏者の生徒さんから相談を受けました。何でも、ピアノが上手なお友達に「2小節、ずっと踏みっぱなしがいいよ」と助言を受けたそう。私が指示したのは2回ほど踏み替えをするペダリング。さて、どちらがいいのか、悩んでしまった生徒さん。でもこれって、どちらが間違いでどちらが正解でもありません。どっちもありです。この部分は最後の2小節なので、どのような感じで終わりたいのかが重要になってきます。もやもやっとした響きの中で終わりたいのか、クリアな響きで終わりたいのか、はっきり言って好みの問題です。私のレッスンでは、どうしても私の音楽の好みが入ってしまいます。基本的なことを学んでいる初級の段階では、楽譜通りに弾くことに重点を置いていますので、音やリズム、指番号を正しく弾いているかを見ます。初級から進んで表現力を養う学習に進んでいくと、音の出し方やペダルの入れ方など、細かい指導のレッスンになっていきます。楽譜には書いていないけれど、強弱を入れたりすることもあります。特に伴奏譜は、ペダルの記号が書いてありませんから、はっきり言って自由。自由ですが、もちろん汚い響きのものは却下ですが。

プロの演奏家でも、同じ曲を聴き比べてみると、弾き方も色々で違う曲のように聴こえることが多々あります。それは、演奏する人の音楽が入っているから。これだって、どれも正解です。聴いている中で「これは好きだなぁ」「これは嫌い」と感じるのは自分の好みです。大切なのは、自分の音楽を持っているかどうか。今回の生徒さんの場合も、「他の人に言われたから変える」ではなく、自分で2通りの弾き方を比べてみて、自分の求める音楽を選択することが大切です。選択した自分の音楽には自信を持って欲しいなぁと思います。音楽って音を楽しむもの。耳をよく使って、自分の音楽を追求していきましょう。

低学年さんのワークブック学習中に、何度かミスをしながら仕上げていく中で、「私、バカだからできない」という言葉が出てきました。低学年で、しかも自分から、このような言葉を聞くことがないので、かなりびっくりしました。後ほどお母様に確認したら、「あなたバカだから」「バカだよね」と、声かけをしてしまっているそう。いやいやいや、その言葉、お子様には絶対に言ってはいけない言葉です。

「バカだから」と言われている子供は、自分のことを「バカ」だと決めつけてしまいます。何かにつけて「バカだからできない」「どうせバカだから無理」と、自己否定するお子様になってしまいます。1番信頼もしていて、1番近くにいる保護者に言われることは、お子様にとってはショックも大きいでしょう。何かの学習中に、できない問題が出てきたとしても、できないものをできるように根気よく進めていけばいいだけのこと。何度も何度も同じことを学習していけばいいのです。ただし、親も子も根気は必要になってきますが。

お子様にかける言葉は、是非とも前向きな言葉をお願いしたいと思います。「やらなきゃダメでしょ」ではなく「やったほうがいいんじゃない?」、「こんなとこ間違えてなにやってんの?」ではなく「間違えたけど、次は注意してやってみよう」と、言い回しを変えるだけでかなりの違いです。特に小さなお子様、せめて小学生の間は、何事にも前向きに捉えられるような言葉かけが大事だと思います。なんて、偉そうに言っている私もまだまだ。自分の子供にはついつい言ってしまっていますが。前向きな言葉掛けで、賢い子供に育てましょう。

「バカだから」と言われている子供は、自分のことを「バカ」だと決めつけてしまいます。何かにつけて「バカだからできない」「どうせバカだから無理」と、自己否定するお子様になってしまいます。1番信頼もしていて、1番近くにいる保護者に言われることは、お子様にとってはショックも大きいでしょう。何かの学習中に、できない問題が出てきたとしても、できないものをできるように根気よく進めていけばいいだけのこと。何度も何度も同じことを学習していけばいいのです。ただし、親も子も根気は必要になってきますが。

お子様にかける言葉は、是非とも前向きな言葉をお願いしたいと思います。「やらなきゃダメでしょ」ではなく「やったほうがいいんじゃない?」、「こんなとこ間違えてなにやってんの?」ではなく「間違えたけど、次は注意してやってみよう」と、言い回しを変えるだけでかなりの違いです。特に小さなお子様、せめて小学生の間は、何事にも前向きに捉えられるような言葉かけが大事だと思います。なんて、偉そうに言っている私もまだまだ。自分の子供にはついつい言ってしまっていますが。前向きな言葉掛けで、賢い子供に育てましょう。

音やリズムは正しく演奏ができている生徒さんでも、強弱記号を守って演奏することは後回しになってしまいがち。ピアノの学習も進んでいくと、ただ強い、弱いだけではなく、様々な強弱記号を学ぶことになります。表現力豊かな演奏をするためには、繊細な音やダイナミックな音など、自由自在に操りたいものです。

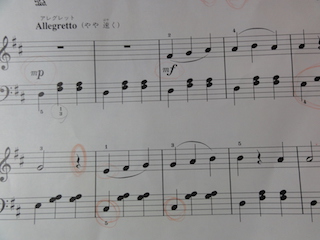

音やリズムは正しく演奏ができている生徒さんでも、強弱記号を守って演奏することは後回しになってしまいがち。ピアノの学習も進んでいくと、ただ強い、弱いだけではなく、様々な強弱記号を学ぶことになります。表現力豊かな演奏をするためには、繊細な音やダイナミックな音など、自由自在に操りたいものです。特に曲の初めの強弱記号、きちんと認識して弾き始めているでしょうか?大抵の生徒さん、考えているのか、考えていないのか、元気に大きな音で弾き始めてしまいます。もちろん、フォルテで始まっている曲ならばいいのですが、メゾピアノやピアノで始まっている曲は、大きな音では弾き始めません。大きな音は割と簡単に出せるのですが、小さな音は大きな音よりも余計に気を使う音です。よくやってしまうのは、小さく弾こうと思って、かすれたり出なかったりすること。これでは、せっかくの気持ちも台無しです。小さな音を綺麗に出すことは難しい作業です。気持ちを込めて弾くことが大事です。

強弱記号もたくさん学習してくると、あやふやに覚えていたり忘れたりするもの。確実に覚えているものは良いのですが、自分が弾くときに忘れているものは、楽譜に書き込むこともいいと思います。さらに学習が進むと、強弱記号だけではなく、楽語もいろいろと出てくるようになります。私も、若いときには(?)あんなに覚えていた楽語ですが、今はホントに忘れてしまっていますが。演奏するときに、どんな気持ちで演奏するのか、音符以外の作曲家の思いを表すのが楽語です。作曲家の思いですから、汲み取って演奏することが望ましいので、わからなければ、楽語の意味も書き添えておくと良いでしょう。

楽譜の中に書かれている全ての情報を取り込んで演奏できたとき、はじめて素晴らしい演奏になります。楽譜の中のどんな小さな記号も見落とすことなく、丁寧に楽譜を読んでいくようにしましょう。

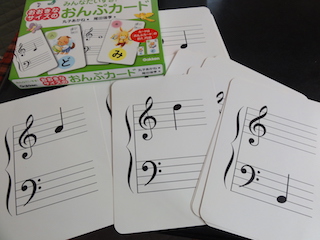

今年、新しくピアノ教室に入会された小学生〜高校生の生徒さんたちにも、音符カード早読み大会のお知らせをお渡ししています。大会と言っても、誰かと競うものではなく、自分自身との戦いです。すでに在籍されている生徒さんの半数くらいの生徒さんは、クリアされています。新しい生徒さんにもこれから頑張ってもらうのですから、まだクリアしていない生徒さんも頑張ってみましょう。

今年、新しくピアノ教室に入会された小学生〜高校生の生徒さんたちにも、音符カード早読み大会のお知らせをお渡ししています。大会と言っても、誰かと競うものではなく、自分自身との戦いです。すでに在籍されている生徒さんの半数くらいの生徒さんは、クリアされています。新しい生徒さんにもこれから頑張ってもらうのですから、まだクリアしていない生徒さんも頑張ってみましょう。音符は、読んで弾ければいいわけですが、本当はパッと見て弾けるようにすることが1番良いです。そうすることで、楽譜を読む力(読譜)が格段に早くなります。早く読むことができれば、曲の仕上がりも必然的に早くなりますので、学習の進度も早くなります。たくさんの新しい曲に触れて弾けるようになることで、ピアノ学習が楽しくなります。苦しいだけの学習は長く続きませんので、楽しさの中で学習することがよいでしょう。

どの生徒さんも、自分のレベルに応じて頑張る内容は様々。音符の長さに不安がある生徒さんは、音符の長さを何度も何度も学習していますし、表現力を養う学習中の生徒さんは、弾き方の細かい内容を学習中です。いずれにしても、音楽学習の第一歩は音読みです。楽しくピアノ学習を続けていくためにも、音読みに不安がある生徒さんは、音読み学習を頑張っていきましょう。

今年は夏の暑い時期にも、風邪をひいている生徒さんが何人かいらっしゃいましたが、今週は調子が悪い生徒さんが続出です。みなさん、マスクを着用してくださっているので、他の生徒さんに影響はないかと思うのですが、中学生の生徒さんにおいては、合唱コンクール前の生徒さんに多いので少し心配です。特に、伴奏を請け負っている生徒さんだと、代役がいないわけですから、体調管理はしっかりとしておきたいですね。

今年は夏の暑い時期にも、風邪をひいている生徒さんが何人かいらっしゃいましたが、今週は調子が悪い生徒さんが続出です。みなさん、マスクを着用してくださっているので、他の生徒さんに影響はないかと思うのですが、中学生の生徒さんにおいては、合唱コンクール前の生徒さんに多いので少し心配です。特に、伴奏を請け負っている生徒さんだと、代役がいないわけですから、体調管理はしっかりとしておきたいですね。教室でも、加湿器を稼働させることが多くなってきました。空気が乾燥すると、喉の粘膜が乾燥して炎症を起こしやすくなる・・・と言うことですから、空気の乾燥には気をつけていきたいと思います。教室ではこのくらいのことしかできませんが、レッスンから帰られたら、うがいや手洗いをするようにしましょう。これからまだまだ寒くなります。レッスンには暖かな格好できてください。寒い冬を、元気いっぱいで過ごしましょう。

小さな生徒さんに限らずベテランの大きな生徒さんでも、注意しなければならないことは休符の扱い。休符は文字通り、お休みです。お休みは音を出さない決まりですから、鍵盤を押さえていてはいけません。次から次に音が変わっていく場合には、当然、次の音を弾きますから、指は次々と音を変えていきます。それが休符になると、前の鍵盤をそのまま押さえていることが多く、結局、お休みが取れていない状態になっています。

小さな生徒さんに限らずベテランの大きな生徒さんでも、注意しなければならないことは休符の扱い。休符は文字通り、お休みです。お休みは音を出さない決まりですから、鍵盤を押さえていてはいけません。次から次に音が変わっていく場合には、当然、次の音を弾きますから、指は次々と音を変えていきます。それが休符になると、前の鍵盤をそのまま押さえていることが多く、結局、お休みが取れていない状態になっています。2拍以上の長い休符の場合は、さすがにお休みをしてくれていますが、8分休符や4分休符のように、一瞬の短い休符になると、そのまま鍵盤を押さえている生徒さんが多いです。大きな生徒さんでも・・・。それって、休符を意識していない証拠です。休符は音を出さない音楽。鍵盤を押さえたままでは、微量ですが、音は出た状態になっています。そこにペダルが加わっていくと、あらまぁ汚い音の響きに。休符が出てきたら、意識をして鍵盤から指を離さないといけませんね。

いつも言っていますが、楽譜の中に書かれている情報は全て取り入れて表現するもの。音や音符の長さに注意をして演奏するように、休符も注意しなければなりません。強弱記号や楽語など、楽譜の中の情報はだんだんと多くなっていきますから、1つ1つ見落とさないように丁寧に見ることが大切です。休符って弾かなくて良いので、何となく軽く考えがちですが、休符も音楽。見落とすことのないよう、しっかり感じて演奏しましょう。

今月は、合唱コンクール伴奏者の補講や振替レッスンなどで、午前中の早い時間(と言っても9時台ですが)に、レッスンをすることが多々ありました。普段のピアノレッスンは午後からなので、普段と比べると随分と早い時間のレッスンです。早い時間のレッスンをしていて感じたことは、生徒の皆さんの指が動いていないこと。起きてから時間を経たずにいらっしゃる生徒さんもいて、指が起きていないのです。

勉強のテストなどもそうだと思いますが、起床してすぐのテストだと、なかなか実力が発揮できないものです。人それぞれなのでしょうが、起床してからある程度の時間が経たないと、頭も働かないもの。それは、指も同じです。ピアノのレッスンで指が動かないことは、そう大した問題ではありません。問題は、発表会やピアノのコンクールなど、本番を迎える時間が午前中の場合。これは、注意が必要です。

本番を控えて寝坊することはないと思いますが、本番の舞台でいつも通りの演奏をするためには、自宅を出発する前に、頭も指も起こしておく必要があります。特に、自宅を出発する前のピアノ練習は大切です。中学校の合唱コンクールでは、1・2年生は午前中に本番を迎えます。体も指も寒い中で演奏することも考えられますので、当日は早めに起きて、頭と指を起こしておくようにしましょう。大抵の中学校は、合唱コンクールも終了しましたが、これからの学校の生徒さんには、注意をしてほしいと思います。いつも通りの演奏を目指してくださいね。

勉強のテストなどもそうだと思いますが、起床してすぐのテストだと、なかなか実力が発揮できないものです。人それぞれなのでしょうが、起床してからある程度の時間が経たないと、頭も働かないもの。それは、指も同じです。ピアノのレッスンで指が動かないことは、そう大した問題ではありません。問題は、発表会やピアノのコンクールなど、本番を迎える時間が午前中の場合。これは、注意が必要です。

本番を控えて寝坊することはないと思いますが、本番の舞台でいつも通りの演奏をするためには、自宅を出発する前に、頭も指も起こしておく必要があります。特に、自宅を出発する前のピアノ練習は大切です。中学校の合唱コンクールでは、1・2年生は午前中に本番を迎えます。体も指も寒い中で演奏することも考えられますので、当日は早めに起きて、頭と指を起こしておくようにしましょう。大抵の中学校は、合唱コンクールも終了しましたが、これからの学校の生徒さんには、注意をしてほしいと思います。いつも通りの演奏を目指してくださいね。