講師から

ハロゥインが終わり、クリスマスの時期が近づいてきました。ホームページでもお知らせをしていますが、小学生を対象としたクリスマス会を、今年も開催予定です。お楽しみ会もありますが、1人2曲の演奏もあります。演奏の準備もお願いしますね。

ハロゥインが終わり、クリスマスの時期が近づいてきました。ホームページでもお知らせをしていますが、小学生を対象としたクリスマス会を、今年も開催予定です。お楽しみ会もありますが、1人2曲の演奏もあります。演奏の準備もお願いしますね。小学低学年の生徒さんには、レッスン中に「何か弾きたい曲はありますか?」と聞くようにしています。特別に用意をしなくても、レッスンで弾いた曲や、今、練習中の曲を演奏してもらって構いません。ですが、何か好きな曲や弾きたい曲がある場合には、そちらの曲の練習をされるのもいいかと思います。自分が弾きたい曲ならば、練習にも一生懸命になるでしょう。

早速、低学年の生徒さんに聞いてみたところ「〇〇が弾きたい」と教えてくれた生徒さんがいます。生徒さん一人一人の演奏レベルに合ったものを探したり、少し簡単にアレンジした楽譜を見つけたりして、できるだけ希望に沿うようにしていきたいと思いますので、弾きたい曲がある場合は、早めに教えてください。

例年、小さな生徒さんほど練習を頑張ってクリスマス会に臨まれています。難しい曲を弾く必要はありませんが、練習はきちんと積んで、恥ずかしくない演奏ができるようにしていきましょう。

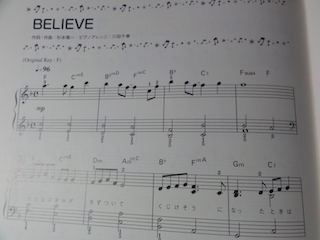

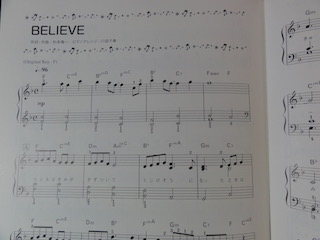

今回、ビリーブの曲に挑戦中の、野球も頑張るピアノ男子の生徒さん。ピアノの練習を一生懸命に取り組んでくれる生徒さんです。そうだったのですが・・・。この曲でやってしまいました!さて、何をやってしまったのでしょうか?

今回、ビリーブの曲に挑戦中の、野球も頑張るピアノ男子の生徒さん。ピアノの練習を一生懸命に取り組んでくれる生徒さんです。そうだったのですが・・・。この曲でやってしまいました!さて、何をやってしまったのでしょうか?この曲は、みなさんよくご存知の曲です。小学校では合唱でもよく歌われています。メロディーを聴いたら、あ〜っ!てな感じでよく知っている曲だと思います。だからこそのミスをやってしまうのです。自分で感じたままのリズムをそれとな〜く、なんとな〜くで弾いてしまっていました。よく歌っている曲ですから、大抵の部分はそれでこなせます。でも、楽譜をよく見ると、タイがあったり16分音符のリズムが出て来たりしているので、なんとな〜くで弾いていると、細かい部分で拍子が違ったりリズムが違ったりしてしまうのです。

いつもは数えながらリズムを取ってくれる生徒さんなので、リズムの間違いは皆無でしたが、今回はそうもいかず・・・。自分でも「違っていると思う」と言っていたので、自信がない箇所だったのだと思います。せめて、自信がない小節だけでも、数えながらリズムの確認をしてくれていたらと思うと、残念でなりません。「何か変かも?」と思うのであれば、一度確認をするようにしましょう。確認をして正しければそれで良いですし、間違っていたのならば直すことができます。

自分が知っている曲の練習は、いつもよりも楽しく進めることができますが、同時に、間違いも引き起こしやすくなります。知っていても知らなくても、楽譜はきちんと読み進めることが大切です。せっかく練習するのですから、正しい演奏を目指しましょう。

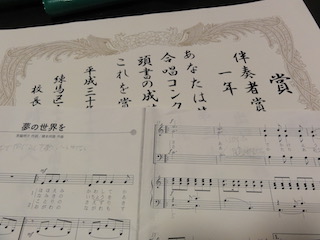

今年の中学校の合唱コンクールは、いつもの年に比べて感慨深いものになりました。神田ピアノ教室からは3つの中学で、指揮者・伴奏者の生徒さんがいましたが、クラス個評でピアノ伴奏を特別に褒められた生徒さんがいらっしゃったり、伴奏者賞の設定のある学校では、学年で一人しか選ばれない「伴奏者賞」をいただいた生徒さんもいらっしゃいました。みんなそれぞれに、頑張った合唱コンクールだったと思います。

今年の中学校の合唱コンクールは、いつもの年に比べて感慨深いものになりました。神田ピアノ教室からは3つの中学で、指揮者・伴奏者の生徒さんがいましたが、クラス個評でピアノ伴奏を特別に褒められた生徒さんがいらっしゃったり、伴奏者賞の設定のある学校では、学年で一人しか選ばれない「伴奏者賞」をいただいた生徒さんもいらっしゃいました。みんなそれぞれに、頑張った合唱コンクールだったと思います。一大イベントを乗り越えた生徒さん全員に「自信は持っても天狗にはなってはいけない」と伝えています。それぞれに課題があり、それを乗り越えて本番を終えられているので、自信はついたと思います。「自分にもできる・できるんだ」という自信は何事にも大切です。特にピアノは、自信を持って演奏に臨まないと、ピアノの音が頼りないものになってしまいます。自信は大いに持ってもらって結構。でも、天狗になってはいけません。

では、自信と天狗の違いってなんでしょうか?どちらも似ているようですが、中身はかなり違うと思います。私も上手に説明はできませんが、自信は、自分の力を信じることであり、他の人と比べるものではありません。天狗は、他の人を見下してしまったり、高慢な態度をとったりすることだと思います。悪く言えば「調子に乗る」こと、ではないでしょうか?

ピアノでもそれ以外のものでも、要は自分の問題です。他の人のことを避難する前に、自分が後悔のないようにやってきたかどうか。あとから「もう少しやっておけばよかった・・・」と、悔やむことのないように、今できることを一生懸命に取り組みたいですね。

不思議なもので、曲の最後の方になって「あ〜もうすぐ終わりだ〜」とか「やっと終われる〜」とか思ってしまうと、ミスをしてしまうものです。それまで程よい緊張感で演奏できていたものが、緊張の糸がプツッと切れて思わぬミスをしてしまいます。最後の一音を弾き終わるまで、気を抜かずに弾ききりたいものです。

不思議なもので、曲の最後の方になって「あ〜もうすぐ終わりだ〜」とか「やっと終われる〜」とか思ってしまうと、ミスをしてしまうものです。それまで程よい緊張感で演奏できていたものが、緊張の糸がプツッと切れて思わぬミスをしてしまいます。最後の一音を弾き終わるまで、気を抜かずに弾ききりたいものです。特に最後の音を優しい綺麗な音で終わりたい時には、大きな音で弾き終わるときよりも緊張します。何故なら、優しい音は一歩間違えれば、音抜けを起こしやすいから。弾いたつもりが音が出なかった・・・なんてよくある話。丁寧な指運びが必要です。

大きな音で終わる場合も、考えなしで弾いてしまうと、乱暴な音になりがちです。大きな音は力任せに弾いてしまうこともできるため、力任せの音ではなくて、芯が通った音を出したいです。どちらにしても、最後の一音を引き終わるまで、鍵盤から指を離してしまうまでは、その曲の音楽が続いているわけですから、気を抜かないで弾くようにしましょう。

また、小さな生徒さんに多いのは、最後の音をスタッカートのように切ってしまうこと。これもやはり、最後の音のことまでを考えていない証拠。いくら8分音符のような短い音符でも、スタッカートではない場合は、8分音符の長さが必要になってきます。スタッカートではありませんから、終わり方を考えて演奏しましょう。スラーの最後の音や曲の最後の音など、音処理の仕方を考えるだけで、曲は格段に素敵な弾き方になっていきます。ちょっとしたことで変わっていきます。試してみて。

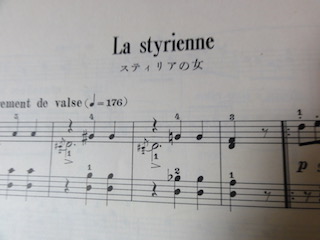

ブルグミュラーNo.14の練習に入った生徒さん。この曲の題名は「スティリアの女」。題名にあるスティリアとは、アルプス地方の地名です。3拍子の軽快な舞曲。ゆっくりな曲ではないため、跳躍のある左手の音を、ミスなしで弾くことが難しい曲になっています。苦手な曲だという生徒さんですが、練習はいたって真面目。苦手な曲を「苦手だな」「嫌だな」と思ってばかりでは楽しく演奏はできません。どんなことを感じながら演奏していくとよいでしょうか?

ブルグミュラーNo.14の練習に入った生徒さん。この曲の題名は「スティリアの女」。題名にあるスティリアとは、アルプス地方の地名です。3拍子の軽快な舞曲。ゆっくりな曲ではないため、跳躍のある左手の音を、ミスなしで弾くことが難しい曲になっています。苦手な曲だという生徒さんですが、練習はいたって真面目。苦手な曲を「苦手だな」「嫌だな」と思ってばかりでは楽しく演奏はできません。どんなことを感じながら演奏していくとよいでしょうか?題名から考えていくと、この地方に住んでいる女の人が踊っている曲?どんな表情で?どんな踊り?「舞曲」と考えると難しいかもしれませんが、今時の「ダンス」に置き換えて見ると、楽しく考えられるかもしれません。ダンスにだって、難しい動きのものや飛んだり跳ねたりするものがありますね。様々なダンスがあるように、踊っている人の表情を思い浮かべながら演奏するのも1つのやり方です。また別の見方をすれば、たくさんの人が踊っているかもしれません。人もたくさんいれば、性格もそれぞれ。いろんな人がいますから、どんな人が踊っているのかを想像してみてもおもしろいかもしれませんね。

最近は練習曲やテクニック教材でも、題名がつけられているものが多くあります。どんな人?どんな感じ?・・・と、考えるだけでもいろいろと出てくると思います。想像するのは自由です。正解も間違いもありません。想像力を働かせて、表情豊かな曲に仕上げていきましょう。

音符カードで音読みを学習中の、小学低学年の生徒さんから「音符カードの中に変な?カードがあったよ。どう読むの?」と質問を受けました。変なカード?どれどれ・・・。お団子状に連なったカードのことだったのね。これらのカードは、下の音から順番にサササーと音を読めるようにしていくためのカードです。

音符カードで音読みを学習中の、小学低学年の生徒さんから「音符カードの中に変な?カードがあったよ。どう読むの?」と質問を受けました。変なカード?どれどれ・・・。お団子状に連なったカードのことだったのね。これらのカードは、下の音から順番にサササーと音を読めるようにしていくためのカードです。音符には、五線の線と線の間に書いてある「間の音符」と、五線の線に突き刺さっている「線の音符」の2種類があります。音は、一音一音パッと読めるようにしていくのですが、和音の楽譜が出てきた場合などには、1つ1つの音を順番に読むのではなく、下から順番にサササーと読むことができた方が、譜読みは早くて便利です。

例えば、ト音記号の間の音符は、「レファラドミソ」、線の音符は「ドミソシレファ」といった具合です。お団子音符は1つ飛ばしに音を読んでいけばいいので、カードを見ながら、念仏のように唱えていくだけで覚えられると思います。

ト音記号はミスなく上手に読まれる生徒さんが多いのですが、ヘ音記号になると、ついうっかりミスをしてしまう生徒さんが多いです。真ん中のドから下に音を読むときは「ドシラソ・・・」と読んで欲しいのに、ついうっかり「ドレミファ・・・」と読んでしまったり。当然ですが、読み方を間違えてしまうと、正しい音にはなりません。音読み、パッと読めるようにしたいですね。

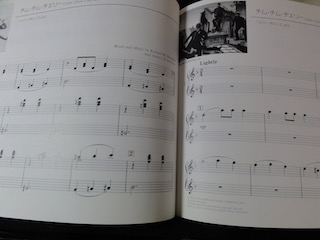

今週は、小学生の生徒さんたちの、クリスマス会での演奏曲を決めるのに大忙しでした。明確に弾きたい曲がある場合には、教室にある楽譜の中から弾けそうなアレンジを探します。自分で楽譜を用意して練習に励む生徒さんもいらっしゃいます。なかなか弾きたい曲に巡り合わない生徒さんには、私との連弾を誘うこともあります。今日は、一人の生徒さんが連弾をしてくれることになり、楽譜を貸し出しました。

今週は、小学生の生徒さんたちの、クリスマス会での演奏曲を決めるのに大忙しでした。明確に弾きたい曲がある場合には、教室にある楽譜の中から弾けそうなアレンジを探します。自分で楽譜を用意して練習に励む生徒さんもいらっしゃいます。なかなか弾きたい曲に巡り合わない生徒さんには、私との連弾を誘うこともあります。今日は、一人の生徒さんが連弾をしてくれることになり、楽譜を貸し出しました。今週は何人もの生徒さんに、様々な楽譜を貸し出しましたが、レッスンノートにも書いているように、楽譜の貸し出しは次のレッスンまでになります。1週間後の次のレッスンまでに、必要な部分のコピーをして、練習に取り掛かってください。その楽譜を他の生徒さんが待っていらっしゃる場合もあります。気持ちよくやり取りができるように、お約束は守るようにしましょう。

少しづつ体調が悪い生徒さんが増えて来ました。今週は、熱を出されて学校やピアノレッスンをお休みされた生徒さんもいらっしゃいました。冬休みまで1ヶ月ちょっとです。体調に気をつけながら、ピアノの練習にも頑張って欲しいと思います。クリスマス会をお休みしないように気をつけましょう。

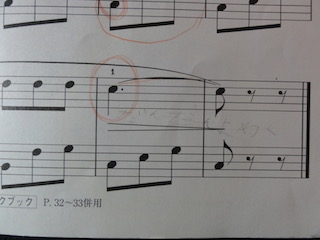

新しい曲の練習をするときは、音、リズムに注意がいきがちで、強弱や楽語が書いてあっても頭に入っていないことが多いです。目で見えてはいても、そこまで意識はいかない・・・。もちろん練習の最初はそれでいいのですが、いつまでもその状態ではいけません。

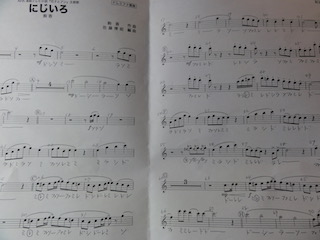

新しい曲の練習をするときは、音、リズムに注意がいきがちで、強弱や楽語が書いてあっても頭に入っていないことが多いです。目で見えてはいても、そこまで意識はいかない・・・。もちろん練習の最初はそれでいいのですが、いつまでもその状態ではいけません。音やリズムが正確に取れていなくて、たどたどしく弾いている間は、まずスルスル弾けるようにすることが先決です。ある程度スルスル弾けるようになったら、弾ける部分だけでも強弱記号に気をつけたり、ペダルを入れたりして、仕上げの状態に近づけるようにしていきましょう。生徒の皆さんがよくやってしまうのは、いつまでも「のっぺらぼうおばけ」状態で弾いてしまうこと。「のっぺらぼうおばけ」状態が長ければ長いほど、強弱をつけたりすることを忘れてしまいます。

この写真の楽譜は、気をつけるべき記号が赤ペンでなぞってあります。これは、私がなぞったものではなくて、生徒さん自身が赤ペンを入れてきてくれました。このように、少し目立たせて意識を持っていくようにすることはいいかもしれません。楽譜の中で目立てば、意識ができます。そうすることで忘れないで守るようになりますね。

私たちの感情と一緒で、音楽にも抑揚があるもの。いつまでもボーッと弾きをしていると、それが普通になってしまいます。自然に強弱表現ができるように、弾けるようになったら早い段階から、強弱記号のことを考えるようにしていきましょう。

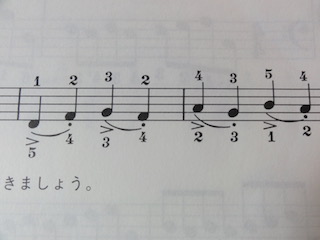

指をしっかり作るために、何人かの生徒さんに練習をしてもらっているハノン。その中のリズム練習に、レガート記号とスタッカート記号が一緒になったリズム練習が登場します。このリズム練習を難しく考えすぎてしまうのか、タタッ、タタッ・・・と弾いてしまう生徒さん。私の説明の仕方も悪かったのかな?さて、どうやって直していきましょうか?

指をしっかり作るために、何人かの生徒さんに練習をしてもらっているハノン。その中のリズム練習に、レガート記号とスタッカート記号が一緒になったリズム練習が登場します。このリズム練習を難しく考えすぎてしまうのか、タタッ、タタッ・・・と弾いてしまう生徒さん。私の説明の仕方も悪かったのかな?さて、どうやって直していきましょうか?このリズムは、音符以外にアクセント、レガート、スタッカートがついています。わかりづらい時には、一度、音符以外の記号を全て取り払ってみましょう。そうすると残る音符は4分音符。4分音符は1拍の音符なので、1234、1234・・・で弾く音符です。一番オーソドックスな音符です。この弾き方をしたまま、綺麗に弾いたり跳ねたりしてみるとわかりやすいでしょうか?口で一緒に数えながら弾くと、よりわかりやすいと思います。

また、メトロノームに合わせながら練習すると一目瞭然。4拍子の曲ですから4拍子に合わせて、1拍目でチン!というメトロノームの音に合わせて弾くことができていたらOKですが、合っていないようならば間違っていると言うこと。1拍の音符が4つ並んでいるだけなので、メトロノームとはずっと同じ間隔で弾くことになります。同じ間隔で弾くことができるようになったら、あとは、次の音まで伸ばしたり、切ったりするだけ。短く切っていても、次に弾く音はメトロノームと同時でなければいけません。

生徒さんの中には「メトロノームは合わない」と言って、メトロノームを拒否する生徒さんがいらっしゃいますが、「合わない」と言うことは「間違っている」と言うこと。それではいつまでも正しく弾くことはできません。メトロノームは合わせなければいけないものです。日頃の練習からメトロノームを利用して、正しいリズム、正しい拍子を心がけましょう。

小学校の音楽の合奏では、担当楽器を決めるためにオーデションが行われます。ピアノは1台しかないので1人の選出になってしまいますが、キーボードや木琴・鉄琴・マリンバなどは数人選ばれることが多いようです。中でもキーボードの希望者は多く人気なようで、毎回、オーデションになっています。

小学校の音楽の合奏では、担当楽器を決めるためにオーデションが行われます。ピアノは1台しかないので1人の選出になってしまいますが、キーボードや木琴・鉄琴・マリンバなどは数人選ばれることが多いようです。中でもキーボードの希望者は多く人気なようで、毎回、オーデションになっています。今までのオーデションでは、音板打楽器(木琴や鉄琴)を受けていた生徒さんでしたが、今回はキーボードのオーデションを受けて見事、合格をもらってきた生徒さん。「どうしても合格したかったから」と、練習を頑張りました。いやいやいや、やればできるじゃん!だってこの生徒さん、普段のレッスンでの練習曲は、1ページの曲を6ヶ月近く練習していることもあるツワモノです。キーボードの楽譜は右手のみで、練習曲は両手ではあるものの、今回のオーデション曲のようにリズムが細かくない曲なのに・・・。私にはとっても不思議な現象です。要は、生徒さん自身のやる気の問題。「合格したい」という強い思いが、普段の練習曲にはないのかな?

・・・と言うことは、「練習したい」と思ってもらえるようなレッスンをしていない私の問題?う〜ん、難しい問題です。弾きにくい嫌いな曲も出てくるだろうし、かと言って、自分の弾きやすい曲ばかりを選んでいても実力はつかないし。一通りの基礎を学習する間は、テキストを弾いてもらうしかないのですけど・・・。どんなオーデションも、普段のレッスンを大切にしている生徒さんが合格をしてきます。リズムの取り方がきちんとできている生徒さんは、どんな曲が回ってきても弾くことができます。どの生徒さんも、やればできる力はついているはずですから、普段も学校も頑張っていきましょうよ!

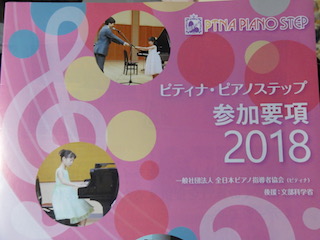

12月の光が丘ステップまで、あと1ヶ月とちょっと。光が丘ステップに参加する生徒さんから、「1ヶ月前までにはどのくらい弾けていたらいいですか?」と質問が。これ、かなりの良い質問です。講師側は当然、本番から逆算して仕上がり具合を決めています。本当は生徒さん側にも逆算して考えて欲しいのですが、生徒さんがお子様の場合は難しいことが多いのです。まぁ、生徒さんが考えなくても、こちらが誘導していけば進めていけるので、困ることはないのですが・・・・。

12月の光が丘ステップまで、あと1ヶ月とちょっと。光が丘ステップに参加する生徒さんから、「1ヶ月前までにはどのくらい弾けていたらいいですか?」と質問が。これ、かなりの良い質問です。講師側は当然、本番から逆算して仕上がり具合を決めています。本当は生徒さん側にも逆算して考えて欲しいのですが、生徒さんがお子様の場合は難しいことが多いのです。まぁ、生徒さんが考えなくても、こちらが誘導していけば進めていけるので、困ることはないのですが・・・・。さて、質問の答えですが、1ヶ月前の出来具合は「両手で最後まで弾けること」。1ヶ月前の状態で、音読みができていない、両手で弾くことができない・・・の状態では、完璧な仕上がりには程遠いと思ってください。最終的には、本番1週間前には、本番通りの状態に持っていきたいと考えています。当然、曲の長さや難しさも関係してきますので、この通りにはいきませんが、自分に合ったレベルの曲を弾く場合の目安にはなるかと思います。

よくスポーツ選手が記者会見で「本番に合わせて調整している」と言うことがありますが、ピアノの場合も同じです。本番で1番良い状態に持っていけるようにしていきたいと思っています。あまりに早い段階で良い状態になってしまうと、本番までの長い期間を良い状態でキープすることが難しいです。どうしても中だるみが起きてしまいますから。

ピアノの場合の残り1ヶ月は、曲の速さの調整、強弱記号やペダルなど、表現力を磨くための1ヶ月になります。フレーズの音処理の仕方、音の粒の揃えかた・・・仕上げることはたくさんあります。だから、両手で弾けるレベルまでが必要になってくるのです。質問してくれた生徒さんは「頑張ります」と言って帰って行かれました。これから1ヶ月、素敵に弾けるようにしていきたいと思います。

小学生の生徒さんたちの、クリスマス会で弾く曲の練習が始まっています。みなさんそれぞれに練習に頑張っているのですが、通しの練習ばかりで大丈夫でしょうか?曲の途中で止まってしまったり、つっかえつっかえ弾いてしまっていませんか?このような状態のまま通し練習を重ねても、ミスばかりが目立ってしまってつまらないですよね?

小学生の生徒さんたちの、クリスマス会で弾く曲の練習が始まっています。みなさんそれぞれに練習に頑張っているのですが、通しの練習ばかりで大丈夫でしょうか?曲の途中で止まってしまったり、つっかえつっかえ弾いてしまっていませんか?このような状態のまま通し練習を重ねても、ミスばかりが目立ってしまってつまらないですよね?前に一度弾いた曲を練習中の生徒さん。片手で弾いてもらったら上手に弾けているのですが、両手になると、つっかえつっかえになっています。つっかえ弾きのまま、引き直しながら最後まで通し練習をしていたのですが、なかなか上手になっていきません。特に小さな生徒さんの場合は「できた!」を感じながら、練習を積み重ねていくことがオススメ。まぁ、大きな生徒さんでも同じですけど・・・。

では、「できた!」をどうやって感じられるようにするのか?それは、大きなまとまりではなく、小さなまとまりでできるようにしていけば良いと思います。ピアノの練習曲でいうと、2小節や4小節のまとまりにわけて、まずは、その部分だけを上手に弾けるようにしていきます。2小節だけならば時間がかからずに弾けるようになるでしょう。これで1つ目の「できた!」の出来上がり。これを次々にやっていくことで「できた!」がたくさんできて、練習がはかどりませんか?

重要なのは、小さな成功体験を積み重ねること。成功体験を多く経験しているお子様は、何事にも自信を持って取り組んでいけるようになります。誰だって「できた!」の体験は嬉しいもの。小さな成功体験を重ねて、辛い?ピアノ練習を少しでも楽しくしていきましょう。

練馬区近郊で行われるピティナ・ステップのご案内を、ホームページに載せたり、お便りを配布したりして、生徒の皆さんにはお知らせをするようにしています。ピアノ教室自体の発表会を行なっていないため、発表会の1つとして考えてくださるようにもお話ししています。「絶対参加」の形をとっていないので、ステップに参加する・しないは自由です。ご家族で話し合って決められたら良いと思います。

練馬区近郊で行われるピティナ・ステップのご案内を、ホームページに載せたり、お便りを配布したりして、生徒の皆さんにはお知らせをするようにしています。ピアノ教室自体の発表会を行なっていないため、発表会の1つとして考えてくださるようにもお話ししています。「絶対参加」の形をとっていないので、ステップに参加する・しないは自由です。ご家族で話し合って決められたら良いと思います。最近、残念に思うのは、生徒さん自身は「出ても出なくてもどっちでもいい」という意見なのに、保護者の方が「出したい」と、強く希望される場合があること。保護者の意見として、発表会に出てもらいたい気持ちはよくわかります。思い出として形に残るものなので、強く希望されるのでしょう。それはそれで良いのですが、肝心の生徒さんの気持ちが追いついていないことが重大です。実際に演奏するのは生徒さんです。練習をするのも生徒さん。その生徒さんが、「どっちでもいい」という考えならば、練習は真剣にしないことの方が多いです。

私としては、参加するからには一生懸命な練習をしてほしいと思っています。中途半端な気持ちのままで演奏していては、聴いてくださる方にも失礼です。ミスをした・ミスをしなかった・・・と言うことは、はっきり言ってどうでもいいこと。大切なのは、悔いのない練習をしたかどうか。真剣に向き合ったかどうか。その上で、ミスをしてしまったものは仕方がありません。

参加をすることを決める時には、お子様とお話をして、お子様の意思を確認してから申し込むようにしましょう。「どっちでもいい」と言う場合は、参加はオススメしません。日頃の練習と違って舞台に立つ場合は、さらに深いレッスンになります。学校のピアノ伴奏者も同じこと。自分の気持ちが1番重要です。保護者の気持ちとお子様の気持ち、よく話し合ってみるようにしてください。

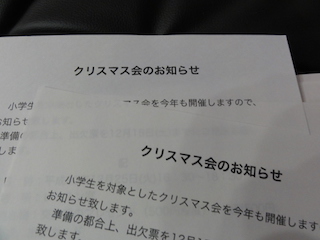

今週は11月最後の週であり、12月が始まる週でもありますね。冬休みが近くなってきました。小学生の生徒さんたちを対象にしたクリスマス会も、どんどん近づいてきています。準備も着々と・・・とはいかないのですが、クリスマス会のご案内のお手紙ができましたので、順次配布予定です。

今週は11月最後の週であり、12月が始まる週でもありますね。冬休みが近くなってきました。小学生の生徒さんたちを対象にしたクリスマス会も、どんどん近づいてきています。準備も着々と・・・とはいかないのですが、クリスマス会のご案内のお手紙ができましたので、順次配布予定です。毎年、学校最終日と言うこともあり、生徒の皆さんの下校時間に合わせての開催となりますので、遅い始まりとなっています。何年か前までは2学期制だったので、最終日も6時間授業のことが多かったのですが、最近は3学期制に戻ったので、どの学年も少し早く下校時間を迎えられるのでしょうか?冬のこの時期は、早い時間から暗くなりますので、皆さんの下校時間が早いようならば、開催時間の前倒しを考えています。今回の出欠票には、12月25日当日の下校時間を記入する欄を設けていますので、学校からのお便り等を参考にして、記入をお願いいたします。

その他のことについては今までと変わらずです。演奏する曲目は、生徒さんたちはわかっていると思いますから、十分に練習をして仕上げるようにしましょう。出欠票には締め切り日が設定されていますので、遅れないようにお願いします。レッスン最後の締めくくりです。楽しみたいですね。

8分音符などの分割音符の学習に進むと、生徒の皆さんにはメトロノームの購入をお願いしています。メトロノームは、曲のテンポを正しく弾くために合わせるもの。より正確にリズムを刻むために、小さな音符の単位でメトロノームに合わせる練習をしてもらうこともあります。どちらにせよ、ピアノ学習者にとってメトロノームは必需品です。

8分音符などの分割音符の学習に進むと、生徒の皆さんにはメトロノームの購入をお願いしています。メトロノームは、曲のテンポを正しく弾くために合わせるもの。より正確にリズムを刻むために、小さな音符の単位でメトロノームに合わせる練習をしてもらうこともあります。どちらにせよ、ピアノ学習者にとってメトロノームは必需品です。今回、小学2年生の生徒さんが、メトロノーム学習に進みました。一通りのメトロノームの使い方を説明して、持ち帰ってもらって1週間後。「チン!が鳴らない」との報告が。そんなことないんだけどなぁ?教室のメトロノームで、もう一度動作確認をしてみると・・・。新しいメトロノームならではの問題でした。

1拍目で音を鳴らす「チン!」という音は、メトロノームの右横についているつまみを押したり引いたりして、拍子を変えられる仕組みになっています。教室のメトロノームは、毎日誰かが使っている状態なので、つまみが「0」になっていない限りは、どこかで必ず音がなります。新しいメトロノームの場合は、初期設定で「0」のつまみになっていますから、つまみを合わせないと音は鳴りません。横のつまみを合わせることを忘れてしまっていたようでした。これで、一件落着。メトロノーム学習ができますね。

説明を聞いていても忘れてしまうこと、わからなくなってしまうことって、よくあると思います。お子様だけではなく大人でもあります。そんな時は、恥ずかしがらずに聞いてください。今回の小学2年生の生徒さん、きちんと自分で聞くことで問題解決ができました。もう一回聞いたら怒られると思っていますか?そんなことでは怒りませんよ。知らないことを知らないまま過ごすことの方が問題です。疑問に思うことがあったら、聞いてくださいね。

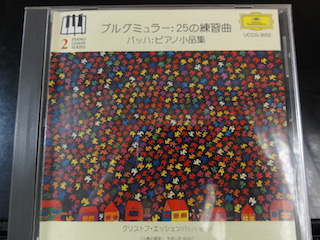

初級の学習が終了して中級のレベルに進む生徒さんの中で、ブルグミュラーを選択した生徒さんには、25曲全てが入ったCDをお貸ししています。中には、自宅にある電子ピアノの中に、25曲の曲が入っている・・・という生徒さんもいらっしゃるのですが、私がCDの貸し出しをしているのは、聴いて欲しいからです。

初級の学習が終了して中級のレベルに進む生徒さんの中で、ブルグミュラーを選択した生徒さんには、25曲全てが入ったCDをお貸ししています。中には、自宅にある電子ピアノの中に、25曲の曲が入っている・・・という生徒さんもいらっしゃるのですが、私がCDの貸し出しをしているのは、聴いて欲しいからです。ピアノ学習もここまで進むと、自分で楽譜を読む力はついていますから、次に自分が練習する曲がどんな曲なのか、どんな風に演奏したいのか、考える時間を持って欲しいと思います。ブルグミュラーの曲は題名がついており、題名からもイメージを膨らませることもできます。一言で「楽しい」「悲しい」と言っても、人によってその内容は様々。題名を見て、曲の解説を読んで、CDを聴いて、曲の雰囲気を感じ取ってみましょう。

いつも言っていますが、CDはあくまでも参考程度。お手本ではありませんので、この通りに弾くものでもありません。ブルグミュラー以降の学習は、表現力を磨く学習です。自然な流れで強弱をつけたり、音楽に乗って演奏ができるようにしていきたいと考えています。そのためには、まず自分が楽しめていないといけません。様々な曲を通して、楽しい音楽作りを目指しましょう。