講師から

生徒の皆さんは、何ヶ月か前に学習した練習曲を上手に弾くことができるでしょうか?大抵は、少し忘れていて、弾けなくなっているのではないでしょうか?実は私もそう。大学時代に必死で練習した試験曲、完璧にはもう弾けません。ただ、練習を始めれば思い出してくるので、新しい曲の練習よりは、早くに仕上がると思いますが。

生徒の皆さんは、何ヶ月か前に学習した練習曲を上手に弾くことができるでしょうか?大抵は、少し忘れていて、弾けなくなっているのではないでしょうか?実は私もそう。大学時代に必死で練習した試験曲、完璧にはもう弾けません。ただ、練習を始めれば思い出してくるので、新しい曲の練習よりは、早くに仕上がると思いますが。クリスマス会に向けて、1年以上前に仕上げた曲の練習をしている生徒さんがいます。最初は生徒さん自身も、簡単に弾けると思って練習を始めたと思うのですが、そう簡単ではありません。途中、「やっぱりこの曲は弾かない」と言い出しました。う〜ん、弾けないものを諦めることは簡単です。でも、一度は弾けた曲。弾けないはずはない。私としては、簡単に諦めて欲しくない気持ちもあります。しかし、実際に練習をするのは生徒さん自身。できれば頑張ってもらいたい。ピアノは自宅での練習がカギとなってくるので、お母様に相談しました。私の気持ちもお話しした上で、決めてもらおうと思ったのです。

結果、お母様も「簡単に諦めて欲しくない」「頑張らせたい」ということで、練習をすることになりました。今現在は、曲は仕上がりつつあります。私は結構、生徒さんにはハッパをかけて、頑張らせてしまうタイプです。やってみなきゃわからない・・・と思っています。ただこうやって背中を押すことは、私一人がやっていても意味がありません。保護者の方も同じ気持ちでないと、お子様は頑張れません。保護者の方が「どうせ無理だから」「やめとけば・・・」という態度であったなら、お子様は、逃げの体制になってしまいます。背中を押すときは、みんなで押さなければ意味がないのです。

後ろ向きではなく、前向きな気持ちやチャレンジ精神は、周りの大人の態度で身につけることができます。そのためには、「やってみようかな」と思わせることが大事。その分、周りの大人のフォローも大変ですが、できた時の喜びがあり、自信につながっていきます。これから先、ピアノ以外のことでも頑張らなければならないことが出てくると思います。そんな時にも前向きに取り組めるよう、一緒に背中を押していきましょう。

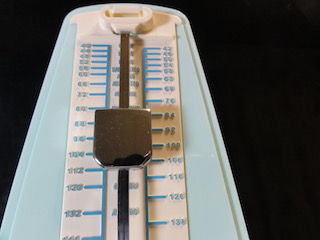

「仕上げに1回メトロノームをかけていたら、気がついたのにね〜」と思われる生徒さんがちらほら。拍子が合っていない・・・ということは、リズムが間違っているのです。これ、すごくもったいないです。自分で間違いに気がつけば、私に指摘されることはなかったはず。最後に1回、メトロノームに合わせて確認してみましょう。

「仕上げに1回メトロノームをかけていたら、気がついたのにね〜」と思われる生徒さんがちらほら。拍子が合っていない・・・ということは、リズムが間違っているのです。これ、すごくもったいないです。自分で間違いに気がつけば、私に指摘されることはなかったはず。最後に1回、メトロノームに合わせて確認してみましょう。誰でも、自分は正しく弾けている、と思って練習をしています。わざと、間違えて弾こう、と思っている人はいないはず。だから間違いには気がつかないのですが、一度のメトロノーム合わせで済むのなら、やはりメトロノームは活用した方が良いです。間違えたままで長い時間の練習を重ねてしまうと、正しいものに 直す時、時間がかかってしまいます。間違えたものを覚えてしまった指は、そう簡単に正しい状態に直ってくれません。また、できれば人に指摘されずに正しく演奏できた方がいいですよね。指摘されると悲しくなりませんか?

学校で合奏の楽器オーデションを受ける時も同じことが言えます。競争倍率が高い楽器の場合は特に、ちょっとのミスが命取りになることも。大したミスでなくても、完璧にできているお友達がいる場合は、当然そちらのお友達が合格することになります。「やっぱりメトロノームしておけばよかった」と、後から思っても遅いのです。後悔をするくらいなら、さっさと合わせちゃいましょう。

せっかく用意したメトロノーム、指示されていなくても合わせるのが当然です。使わなきゃ、それこそもったいないですよ。

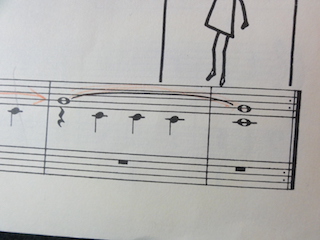

タイとスラーの記号は、記号だけを見ていると全く同じです。では、どこでタイとスラーの記号の違いを区別するのか?それは、記号の中の音です。

タイとスラーの記号は、記号だけを見ていると全く同じです。では、どこでタイとスラーの記号の違いを区別するのか?それは、記号の中の音です。タイは、この楽譜のように、同じ音に結ばれています。何故なら、タイは弾かない記号だからです。音符は書いてありますが、弾いてはいけないのがタイです。伸ばしたままにしておきます。逆に言えば、同じ音だから弾かずに伸ばしたままにしておけるということ。それに対してスラーは、スラーで結ばれた音は綺麗につなげて弾くことを意味します。スラーの中の音がたくさん書いてあることもありますし、タイと見間違うように2音だけの場合もあります。たくさんの音が書いてある場合には、スラーだと一目でわかりますが、2音の場合だと、音をきちんと読んで、同じ音なのか、違う音なのかを見極めることが大事になってきます。

楽譜を見たときに、どうしても正しく音を弾くことばかりに気を取られてしまいがちですが、楽譜の中には無駄な情報は書いてありません。音ばかりに注意をしていると、タイの音を弾いてしまうことになります。タイとスラーに限らず、スタッカートなどの記号も見落としやすい記号です。楽譜の中のあらゆる情報を取り入れて、正しく表現する力をつけていきましょう。

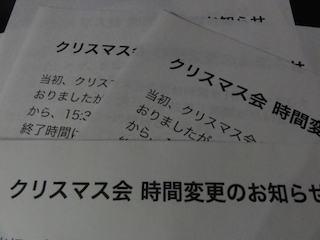

教室にもクリスマスツリーを飾りました。少しづつクリスマスに向けての準備が進んでいます。小学生の生徒さんを対象にしたクリスマス会ですが、生徒の皆さんにアンケートをお願いしたところ、みなさん、12月25日は5時間授業とのことでしたので、予定の開始時間を1時間早めたいと思います。

教室にもクリスマスツリーを飾りました。少しづつクリスマスに向けての準備が進んでいます。小学生の生徒さんを対象にしたクリスマス会ですが、生徒の皆さんにアンケートをお願いしたところ、みなさん、12月25日は5時間授業とのことでしたので、予定の開始時間を1時間早めたいと思います。ご案内には、16時30分〜となっておりますが、当日は15時30分〜の開始とさせていただきます。時間変更のお知らせを、昨日のレッスンの生徒さんより配布しています。小さなお知らせですが、ご確認をお願いいたします。

今年は昨年のクリスマス会に比べると参加人数が少ないので、こじんまりとした会になるかと思いますが、ビンゴ大会やじゃんけん大会などをして、楽しく締めくくりたいと思います。その他のことについての変更はありませんので、当日は、時間に気をつけて参加してください。他のお友達の前で披露する曲の練習も忘れずに。持ち物の確認もお願いいたします。風邪にも気をつけてくださいね。咳が出るお友達は、マスクの着用をお願いいたします。楽しい会にしていきましょう。

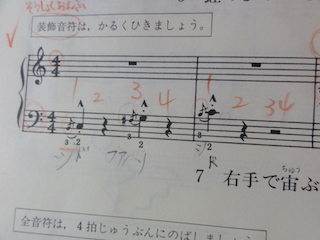

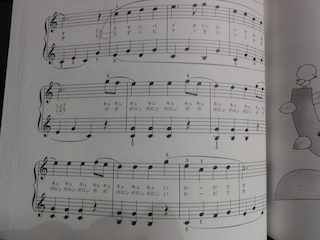

装飾音符を学習した生徒さん。小学1年生です。装飾音符って小さく書いてある音符なのですが、小さすぎて見にくい音符ですよね。だからだと思うのですが、カタカナで音名を書いてしまいました。神田ピアノ教室では、音名を楽譜に書くことを禁止していますので、本当はやっちゃいけません。でも、あまりに小さな音符すぎて書いちゃったようです。

装飾音符を学習した生徒さん。小学1年生です。装飾音符って小さく書いてある音符なのですが、小さすぎて見にくい音符ですよね。だからだと思うのですが、カタカナで音名を書いてしまいました。神田ピアノ教室では、音名を楽譜に書くことを禁止していますので、本当はやっちゃいけません。でも、あまりに小さな音符すぎて書いちゃったようです。今回は仕方がないにしても、レッスンに来るまでにはカタカナで書いた音名を消すようにしましょう。何度も練習をしていると、ある程度、音は覚えてしまいすよね。音名を消した楽譜を見ながらでも、練習はできるようになっているはずです。いつまでも書いたままにしないで、早めに消すようにしてください。

楽譜に音名を書いてはいけない理由については、入会されるときに説明をした通りです。音名を書いてしまうと、楽譜を見ることをしないで、カナの音名を見て弾いてしまうからです。これでは、いつまでたっても楽譜を読むことができません。せっかくピアノ教室に習いにきているのですから、楽譜は自分の力で読むことができるようにしたい・・・というのが私の考えです。先生によっても考え方は様々ですので、私の考えに賛同していただけない方は、他の教室に通われたらいいと思います。

レッスンの中では、音符カードを1枚づつ読むことをしていませんが、音読みに不安がある生徒さんには、「間の音符」「線の音符」をグループ分けしたものを一緒に読んでもらっています。ただ、レッスン中に1回読むだけでは音読みはできていきませんので、自宅での音読み練習が必要です。音読みに不安がなくなると、ピアノ練習は本当に楽しくなります。さっさと音読みができるように頑張ってみましょう。

幼児教育の大学へ進学希望の高校生の生徒さん。現場(幼稚園や保育園)で使えるような、童謡がたくさん入ったテキストでレッスンをしています。初級段階のテキストなので、強弱記号の学習はまだなのですが、小さな生徒さんと違って理解が早いので、同時にたくさんのことを学習してもらっています。

幼児教育の大学へ進学希望の高校生の生徒さん。現場(幼稚園や保育園)で使えるような、童謡がたくさん入ったテキストでレッスンをしています。初級段階のテキストなので、強弱記号の学習はまだなのですが、小さな生徒さんと違って理解が早いので、同時にたくさんのことを学習してもらっています。こちらの楽譜は「山の音楽家」の曲です。歌ってみるとわかるのですが、2段目と3段目に、同じフレーズが出てきます。当然、今の段階では強弱記号の学習に入っていないので、楽譜的には「のっぺらぼう」なのですが、こういった同じフレーズが繰り返されるときには、1回目と2回目で変化をつけると面白いし楽しい曲になります。例えば、1回目を強く歌ったら、2回目は弱く歌うと、曲に表情ができておもしろいです。

この方法は動揺だけではなく、普段のピアノの曲にも同じことが言えます。あらかじめ楽譜に細かく強弱の指示が書いてあるときはいいのですが、そうでないときには、変化をつけて演奏してみるとよいでしょう。書いていないからと言って「のっぺらぼう」では、つまらない曲になっていませんか?音を楽しんでこその音楽です。自分で変化をつけてみましょう。

他には、メロディーと伴奏の音のバランスについてもお話をしています。小学生の生徒さんには、ある程度の曲に進んでからしかお話はしていませんが、目的がはっきりしている高校生の生徒さんの場合は、そんなにゆっくり進んでいる時間はありません。同時進行で進めています。ただ、音のバランスを考えて実際に演奏できるようになるには、かなりの時間がかかります。訓練が必要なのです。まずは、意識をするところからになります。

今、自分が練習している曲が「のっぺらぼう」の曲になっていないかどうか、自分の音をよく聴いてみましょう。曲想の変化がある・なしで、曲はどんどん良い方向に変わっていきます。試してみて。

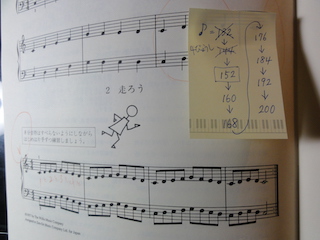

バーナムテクニックのオレンジ楽譜に進んだ生徒さんは、小学2年生。分割音符(8分音符)の学習に進みました。分割音符に進むと、メトロノーム学習も始まります。もちろん、初めてのメトロノーム。日頃からコツコツと練習をしてくださる生徒さんで、テクニック教材もテキストもどんどん進まれています。

バーナムテクニックのオレンジ楽譜に進んだ生徒さんは、小学2年生。分割音符(8分音符)の学習に進みました。分割音符に進むと、メトロノーム学習も始まります。もちろん、初めてのメトロノーム。日頃からコツコツと練習をしてくださる生徒さんで、テクニック教材もテキストもどんどん進まれています。メトロノームの基本的な使い方は、拍子に合わせて弾いてもらうのですが、8分音符を綺麗に均等に弾けるようにするために、8分音符単位で合わせて練習をしてもらいます。バーナムオレンジを終えられた生徒さんはわかっていると思いますが、まずはゆっくりの速さから、1つづつ速度のメモリ(数字)を速くしながらの練習になります。自宅での練習がやりやすいように、付箋に数字を書いて、生徒さんにはお渡しをしています。

大抵の生徒さんは1週間では仕上がらないのですが、この2年生の生徒さん、1週間で1番速い速さまで仕上げることができました。どの生徒さんにも「難しいから自分のペースでね」と、お話をさせてもらっているのですが、まぁ、普通は1週間でできるようになる内容ではあります。練習をサボってしまったり、自分を甘やかしていると、いつまでも速い速さでは弾けません。ピアノは毎日のコツコツが大切な習い事です。「できなかった」ではなく、「できるようにする」ようにしましょう。

小学2年生の生徒さんが毎日頑張っているのですから、それより大きな生徒さんたちも頑張れるはず。1日15分程度の練習を続けるようにしてみましょう。毎日のちょっとの差が、数年後の大きな差になります。2年生の生徒さんに置いて行かれないように・・・。

今週の月曜日、小学1年生の生徒さんから「インフルエンザになってしまいました」と連絡がありました。今年は皆さん、元気に過ごしているなぁと思っていたところだったので、ついにきたか・・・と言う感じでした。そして、木曜日の今日、小学1年生のお姉さんから「インフルエンザにかかりました」との連絡。お姉さんは4年生です。兄弟姉妹は、一緒に生活しているので仕方ないといえば仕方ない。お母様はお仕事を持っていらっしゃる方なので「お母さんも大変ですね」と電話でお話ししたところ、「実は私もインフルエンザです」えーーーー!!お母さんもインフルエンザにかかってしまったそう。

ある意味、一度にかかってしまった方が楽かもしれません。家族一人一人がバラバラで感染してしまうと、お世話をする保護者の方も大変です。でも、病気ってかかるよりもかからない方が絶対にいいに決まっています。これから楽しいクリスマスやお正月がやってきます。十分に気をつけたいですね。

今日の最後にやってきた中学生の生徒さんは、うがい・手洗いをしっかりしていると言っていました。ただ、中学でも調子が悪い人が続出だそうで、保健室は満員状態のようです。やはり、流行りつつあるようです。うがい・手洗いに加えて、マスクを着用するなど予防に努めていきたいですね。来週は、小学生のクリスマス会もあります。マスク着用をオススメします。元気な姿できてくださいね。

ある意味、一度にかかってしまった方が楽かもしれません。家族一人一人がバラバラで感染してしまうと、お世話をする保護者の方も大変です。でも、病気ってかかるよりもかからない方が絶対にいいに決まっています。これから楽しいクリスマスやお正月がやってきます。十分に気をつけたいですね。

今日の最後にやってきた中学生の生徒さんは、うがい・手洗いをしっかりしていると言っていました。ただ、中学でも調子が悪い人が続出だそうで、保健室は満員状態のようです。やはり、流行りつつあるようです。うがい・手洗いに加えて、マスクを着用するなど予防に努めていきたいですね。来週は、小学生のクリスマス会もあります。マスク着用をオススメします。元気な姿できてくださいね。