講師から

2019年を迎えました。昨年は、どんな1年間だったでしょうか?そして、新たに迎える2019年は、どのような1年にしていきたいでしょうか?

今年のピアノレッスンも、楽しい話を交えながら(?)取り組んでいきたいと思っています。生徒さんそれぞれに目的や目標があることと思います。時には、厳しいレッスンになることもあると思いますが、毎日の練習を積み重ねて、一緒に乗り越えていきたいと思います。今年もどうぞよろしくお願いいたします。

今年のピアノレッスンも、楽しい話を交えながら(?)取り組んでいきたいと思っています。生徒さんそれぞれに目的や目標があることと思います。時には、厳しいレッスンになることもあると思いますが、毎日の練習を積み重ねて、一緒に乗り越えていきたいと思います。今年もどうぞよろしくお願いいたします。

小・中学生の生徒さんたちは、まだ冬休み中でしょうか?明日、7日(月)より、ピアノレッスンが始まります。月曜日の生徒さんたちは、学校が始まっていませんが、忘れずにレッスンにお越しください。レッスン楽譜はもちろん、出席カード、レッスンノートなどの持ち物の確認もお願いします。

今年もレッスンでの気づきや、思ったこと・感じたことなどを、自由気ままに書いていこうと思っています。同じような記事ですが、ブログの記事も書いています。ホームページの記事は真面目系、ブログの記事はお出かけの話やピアノ以外のこともおちゃらけて書いていますので、時間がある方は、のぞいてくださると嬉しいです。できるだけ頻繁に更新していくつもりなのですが、何せ、私も自由気ままに生きていますから(?)なかなか追いつかないこともあるかと思います。頑張りすぎない程度に頑張りたいと思います。

どうぞお付き合いくださいませ。明日からのレッスン、楽しみにしています。

今年もレッスンでの気づきや、思ったこと・感じたことなどを、自由気ままに書いていこうと思っています。同じような記事ですが、ブログの記事も書いています。ホームページの記事は真面目系、ブログの記事はお出かけの話やピアノ以外のこともおちゃらけて書いていますので、時間がある方は、のぞいてくださると嬉しいです。できるだけ頻繁に更新していくつもりなのですが、何せ、私も自由気ままに生きていますから(?)なかなか追いつかないこともあるかと思います。頑張りすぎない程度に頑張りたいと思います。

どうぞお付き合いくださいませ。明日からのレッスン、楽しみにしています。

2019年に入り、4月以降のピティナ・ステップの情報もたくさん出てきました。練馬区から遠くない地域の開催情報をお知らせします。6月2日(日)には、成増アクトホール、保谷こもれびホールでの開催が決定しました。参加希望の生徒さんで、日程が合うようでしたらお知らせください。

どちらのステップも、事務局への申し込み締め切りは4月29日(月)となっていますが、先着順となります。参加することが決まって連絡を受けましたら、演奏する2曲の曲を選曲することになります。レベル別での申し込みになりますので、小さな生徒さんから大きな生徒さんまで、無理のない選曲ができると思います。演奏する曲が決定しましたら、申込書を記入して生徒さんにお渡ししますので、案内に沿って参加費用の振込をしていただくことになります。申込書と領収書を事務局に送付して、申し込みは完了です。

人前での演奏は緊張もしますが、それらを乗り越えたときの「達成感」や「充実感」を得ることができます。また、舞台度胸もつくかと思います。自分の演奏を聴いてもらうだけでなく、他の人の演奏を静かに聴くことができるかどうかの、礼儀や我慢力も養えるのではないかと思います。様々なことが体験できる大きな舞台、オススメです。参加希望の生徒さんは、お知らせください。

どちらのステップも、事務局への申し込み締め切りは4月29日(月)となっていますが、先着順となります。参加することが決まって連絡を受けましたら、演奏する2曲の曲を選曲することになります。レベル別での申し込みになりますので、小さな生徒さんから大きな生徒さんまで、無理のない選曲ができると思います。演奏する曲が決定しましたら、申込書を記入して生徒さんにお渡ししますので、案内に沿って参加費用の振込をしていただくことになります。申込書と領収書を事務局に送付して、申し込みは完了です。

人前での演奏は緊張もしますが、それらを乗り越えたときの「達成感」や「充実感」を得ることができます。また、舞台度胸もつくかと思います。自分の演奏を聴いてもらうだけでなく、他の人の演奏を静かに聴くことができるかどうかの、礼儀や我慢力も養えるのではないかと思います。様々なことが体験できる大きな舞台、オススメです。参加希望の生徒さんは、お知らせください。

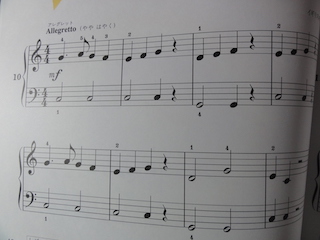

ピアノの習いはじめは、ドの音しかない曲だったり、ド、レの音しかない曲だったりで、とても簡単です。完璧な理解がなくても、右手・左手の各音が5音程度の曲ですと、割と簡単に弾けてしまいます。曲が簡単なので、1曲の練習時間も少なくてすみますから、一度にたくさんの曲が練習できてしまいます。大抵の生徒さんは、最初の1~2冊のテキストはすぐに終わらせることができます。

ピアノの習いはじめは、ドの音しかない曲だったり、ド、レの音しかない曲だったりで、とても簡単です。完璧な理解がなくても、右手・左手の各音が5音程度の曲ですと、割と簡単に弾けてしまいます。曲が簡単なので、1曲の練習時間も少なくてすみますから、一度にたくさんの曲が練習できてしまいます。大抵の生徒さんは、最初の1~2冊のテキストはすぐに終わらせることができます。トントン拍子に進んできたテキストも、新しい音が出てきたり、楽語の学習が進んできたりして、少しづつ難しくなっていくのですが、ある曲を境にテキストの進み具合が止まってしまうことがあります。止まってしまう曲は生徒さんによって様々ですが、その時に少し立ち止まって、練習方法について考えて欲しいと思います。

ある生徒さんは、「ロンドン橋」の曲が難しいと言って、スムーズに弾けなくなってしまいました。ちょうどヘ音記号の音域が広くなり、音が増えてきた曲です。右手には付点四分音符のリズムが出てきて、両手での演奏が困難になってきたようでした。今までの練習曲は、片手練習をせずに最初から両手での練習で弾けるようにしてきたのだと思うのですが、難しく感じるこの曲は、今までの練習方法では時間ばかりがかかってしまいます。何度弾いてもつっかかりがあるようでしたら、片手練習を取り入れたり部分練習を取り入れるなどして、練習方法の見直しをしていくようにしましょう。

弾けないと言うことは、難しくなってきたから弾けないのですから、片手練習や部分練習を取り入れたり、5回弾いてダメなようなら10回に増やしたりなど、今までよりも丁寧な練習が必要です。どこが弾けていないのか、何がつっかかっているのか、自分の音をよく聴いて練習に取り組みましょう。「ロンドン橋」の生徒さんは、自分で「左手は上手だけど右手が弾けない」と、分析ができていました。それがわかっているなら大丈夫。右手練習に取り組めばいいだけ。1週間後、上手になっているといいですね。

16小節の曲の最後の2小節が、どうしても弾けない生徒さん。間違った音を弾いてしまうのです。こんな時は、弾けない2小節の部分だけを取り出して、部分練習をすることが上達の早道。なんですが、小学1年生の生徒さんは「最初から弾きたい」と、また最初から。何度弾いても、最後の2小節で間違ってしまいます。大きな生徒さんならば、部分練習が有効であることも、大切なこともわかってくれているので、部分練習を取り入れてくれるのですが、1年生の生徒さんには、通し練習が魅力的にみえるのかな。

16小節の曲の最後の2小節が、どうしても弾けない生徒さん。間違った音を弾いてしまうのです。こんな時は、弾けない2小節の部分だけを取り出して、部分練習をすることが上達の早道。なんですが、小学1年生の生徒さんは「最初から弾きたい」と、また最初から。何度弾いても、最後の2小節で間違ってしまいます。大きな生徒さんならば、部分練習が有効であることも、大切なこともわかってくれているので、部分練習を取り入れてくれるのですが、1年生の生徒さんには、通し練習が魅力的にみえるのかな。でも、だからと言って通し練習ばかりでは効率が悪いので、部分練習の必要性を説明して、1年生の生徒さんにも納得してもらわなければなりません。ピアノの練習は漢字の練習にも似ています。間違って覚えてしまった漢字は、正しく覚え直すために、何度も練習しませんか?正しく書けている漢字は、次に書いた時にも正しく書けるもの。ピアノもそうです。間違って弾いている箇所は、正しく弾けるようにするために、その箇所(部分)の練習が必要です。上手に弾けているところは、何度弾いても上手。そんなこんな話をした後、生徒さんは部分練習に取り組んでくれました。今は納得したかどうかわかりませんが、先々ではわかってくれるはず。

生徒さんのお母様も「家でもいつも最初からなんです」と、おっしゃっていましたが、小さな生徒さんであっても、わかりやすく説明することは大切です。頭ごなしに「ここだけ弾いて」「これやって」と言っていても、生徒さんの立場に立つと、?な状態になっているかもしれません。そうすることでどうなっていくのか、どうしてそれが必要なのか、小さな生徒さんにこそ、説明は必要だと思います。ついつい面倒臭くなってお子様に対しては命令調になってしまいがちですが、こちらの対応を変えることで相手の対応も変わっていきます。小さくても、考えていますよ〜。

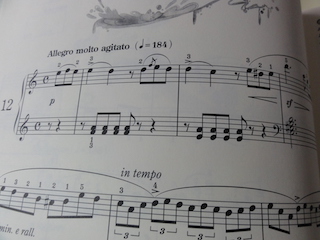

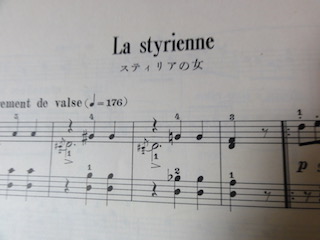

ブルグミュラーNo.12の曲の練習に入った生徒さん。「数え方、合ってるかなぁ?」と不安な様子。そう、この曲って冒頭部分は分割音符の8分音符が入った曲ですが、途中から3蓮符の曲に変身するのです。日頃から、生徒の皆さんには、分割音符の練習曲は「1と2と・・・」の数え方を、3連符の練習曲は「123,223,323・・・」の数え方で練習するように伝えてきました。ですから、冒頭部分は1と2と・・・、3連符に入ったら123,223・・・で良いのですが、果たしてそれで綺麗な曲の流れになるでしょうか?

ブルグミュラーNo.12の曲の練習に入った生徒さん。「数え方、合ってるかなぁ?」と不安な様子。そう、この曲って冒頭部分は分割音符の8分音符が入った曲ですが、途中から3蓮符の曲に変身するのです。日頃から、生徒の皆さんには、分割音符の練習曲は「1と2と・・・」の数え方を、3連符の練習曲は「123,223,323・・・」の数え方で練習するように伝えてきました。ですから、冒頭部分は1と2と・・・、3連符に入ったら123,223・・・で良いのですが、果たしてそれで綺麗な曲の流れになるでしょうか?部分練習をする時は、さきほどの数え方で練習をして構いません。問題は、冒頭部分から3連符に入ったときに、同じテンポで弾けているかどうか。数え方が違ってくると、同じテンポで弾けているのかどうか、自分では分かりづらいものです。では、どのように数えて練習するのが正解なのか?それは、「1、2、3、4・・・」の数え方。と、を入れず、3蓮符の数え方もせずに、普通に数えて弾くことが1番弾きやすいです。と、を入れながら3連符は弾きにくいし、3連符の数え方で分割音符を弾くことも弾きにくい。だったら、オーソドックスが1番です。

とは言え、ややこしいリズムの曲を、一人で正しく数えながら最後まで弾ききることは至難の技。そこで登場するのがメトロノームです。メトロノームはこちらが変?に弾いていても御構い無しに、正しく数えてくれる優れもの。1拍目でチン!と合っていなかったら間違って弾いているのは自分です。ブルグミュラーに進んでいる生徒さんでしたら、メトロノームが使えないということはないので、曲の最初から最後までを、メトロノームに数えてもらいながら練習するのがよいでしょう。

練習の入りたてはメトロノームに合わせることから始めますが、慣れてくると、分割音符から3連符の曲の流れがスムーズに移行できるようになります。メトロノームに合わせている間に、体で正しい拍子を刻むことができるようになるためです。そうなれば、もうこっちのもの。綺麗な曲の流れになるでしょう。

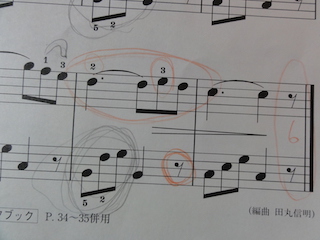

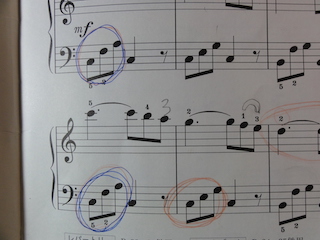

レッスンをしていて、何度も間違えてしまう箇所や特に気をつけて欲しい箇所には、赤ペンで丸印をつけていっています。それは、次に弾くときに間違えないように、楽譜を見たときに気がついて欲しいから。ピアノを弾く時は、楽譜を見ながら弾くことが基本ですから、赤ペンチェックが入っていると目立ちますね。

レッスンをしていて、何度も間違えてしまう箇所や特に気をつけて欲しい箇所には、赤ペンで丸印をつけていっています。それは、次に弾くときに間違えないように、楽譜を見たときに気がついて欲しいから。ピアノを弾く時は、楽譜を見ながら弾くことが基本ですから、赤ペンチェックが入っていると目立ちますね。小学1年生のレッスンで、赤ペンでの丸印が入っているのに、間違えたまま何度も弾いてしまう生徒さん。間違えを直すには、自分で意識をするしかありません。「どうしたら、間違いを直せるかなぁ?」私も、どうしたものかと悩んでいました。生徒さん曰く「自分で書きたい(チェックしたい)」との返答。「じゃぁ、赤ペンで書いてあるから、違う色のペンにしよう」と、渡したのは青色ペン。何度も間違う箇所を青ペンで、生徒さん自身が青丸をすることになりました。何箇所か青ペンの丸印が出来上がり、練習を開始すると、あら不思議!間違わずに弾けるようになりました。

本当にたまたま(失礼!)上手くいったケースかもしれませんが、自分で書き込むことによって、意識力が増したのかもしれません。新しい曲の練習においても、よく間違える箇所には自分で印を書き込んでもらって構いません。私が禁止しているのは音読みを書くことなので、それ以外のことでしたら書き込みはOKです。何事も意識をすることから始まります。意識をしていないものは直すことはできません。レッスン中によく言っていますが、ピアノってボ〜ッとしていては上手な演奏はできません。楽譜の中のあらゆる情報を取り入れて演奏をするわけですから、頭を使います。意識力を高めて、練習に取り組むようにしましょう。

昨年の合唱コンクールで伴奏者賞を受賞した生徒さんに、ブルーレイをお借りして、全ての演奏を見終わりました。思ったこと、伴奏をする生徒さんに気をつけてほしいことなど、感じたことを書いていこうと思います。

まず、指揮者を見ていない伴奏者がほとんど。伴奏者が指揮者を見ていないと、どういうことが起こるのか?合唱とピアノ伴奏が合っていない音楽が出来上がります。合唱の人たちは、指揮者の方を見て歌っているので、当然、指揮者に合わせて歌うことになります。目の前には指揮者がいるのですから。ピアノ伴奏者は、合唱から離れたところに置いてあるピアノを弾いて伴奏をします。合唱に合わせて伴奏をしようとすると、合唱が遅れて耳に届くので、伴奏は遅れてしまいます。だから、指揮者を見ることが重要になってくるのです。合唱もピアノ伴奏も、指揮者に合わせることで、観客には拍子が合った音楽が聴こえることになります。

映像を見ながら聴いていると、雰囲気に飲まれて合っているように聴こえますが、映像を見ずに音楽だけを純粋に聴いていると、ズレているのがよくわかります。ズレている音楽は、やっぱり気持ち悪いもの。伴奏者賞を受賞した生徒さんは、「指揮者をよく見ていた」ことが評価されました。うちの教室で言う「よそ見練習」をしていたお陰。やっぱり指揮者は見なきゃダメですね。

ピアノ伴奏者の中には、曲の最初から最後まで、フォルテで(大きな音で)ずっと演奏している生徒さんもいらっしゃいました。合唱コンクールにおいては、主役は合唱です。ピアノはあくまで伴奏なので、主張してはいけないのです。前奏や間奏部分は主張して構いませんが、合唱が小さく歌っているようなところでも、ピアノの音が大きく聴こえるのはよくありません。合唱が上手に聴こえるような伴奏を目指すべきです。そのためには、歌のことがわかっていないと伴奏もできないでしょう。

かっこよく見えるピアノ伴奏者ですが、あくまでも伴奏であることを意識して演奏することが求められます。指揮者を見ながら演奏するためには、余裕を持った演奏ができることが条件です。弾くことだけでいっぱいになっていては、他のことが考えられなくなります。ソロで演奏する以上の練習が必要になる伴奏者ですが、人気も高い伴奏者。伴奏者に選ばれたい生徒さんは、日頃の練習を大切にして欲しいと思います。

まず、指揮者を見ていない伴奏者がほとんど。伴奏者が指揮者を見ていないと、どういうことが起こるのか?合唱とピアノ伴奏が合っていない音楽が出来上がります。合唱の人たちは、指揮者の方を見て歌っているので、当然、指揮者に合わせて歌うことになります。目の前には指揮者がいるのですから。ピアノ伴奏者は、合唱から離れたところに置いてあるピアノを弾いて伴奏をします。合唱に合わせて伴奏をしようとすると、合唱が遅れて耳に届くので、伴奏は遅れてしまいます。だから、指揮者を見ることが重要になってくるのです。合唱もピアノ伴奏も、指揮者に合わせることで、観客には拍子が合った音楽が聴こえることになります。

映像を見ながら聴いていると、雰囲気に飲まれて合っているように聴こえますが、映像を見ずに音楽だけを純粋に聴いていると、ズレているのがよくわかります。ズレている音楽は、やっぱり気持ち悪いもの。伴奏者賞を受賞した生徒さんは、「指揮者をよく見ていた」ことが評価されました。うちの教室で言う「よそ見練習」をしていたお陰。やっぱり指揮者は見なきゃダメですね。

ピアノ伴奏者の中には、曲の最初から最後まで、フォルテで(大きな音で)ずっと演奏している生徒さんもいらっしゃいました。合唱コンクールにおいては、主役は合唱です。ピアノはあくまで伴奏なので、主張してはいけないのです。前奏や間奏部分は主張して構いませんが、合唱が小さく歌っているようなところでも、ピアノの音が大きく聴こえるのはよくありません。合唱が上手に聴こえるような伴奏を目指すべきです。そのためには、歌のことがわかっていないと伴奏もできないでしょう。

かっこよく見えるピアノ伴奏者ですが、あくまでも伴奏であることを意識して演奏することが求められます。指揮者を見ながら演奏するためには、余裕を持った演奏ができることが条件です。弾くことだけでいっぱいになっていては、他のことが考えられなくなります。ソロで演奏する以上の練習が必要になる伴奏者ですが、人気も高い伴奏者。伴奏者に選ばれたい生徒さんは、日頃の練習を大切にして欲しいと思います。

最近は雨も降らず良いお天気が続いていますが、教室の生徒さんの中には、インフルエンザに発症してしまった人、具合が悪く学校をお休みしている人など、体調の優れない生徒さんが多発しています。先週のレッスンから、お休みの生徒さんが増え始め、中には、頭が痛いまま調子が悪い中、無理をしていらっしゃる生徒さんも。

インフルエンザを発症してしまったら、概ね1週間程度は休養が必要ですので、ピアノレッスンはお休みしていただくことになります。問題は、調子が悪いのに無理をしてレッスンに来てくれること。無理を押してレッスンに来ていただいても、ピアノを弾く気が起こらなかったり、集中力がなかったり、中には不機嫌(?)になったりしてレッスンにならない場合があります。体調が優れない時は、ピアノも弾きたいとは思わないもの。お子様の1番近くにいる保護者の方には、お子様の様子を確認していただきたいと思います。

保護者の方の立場に立つと、レッスンをお休みすることは「もったいない」と思われるでしょう。私も自分の子供の習い事を休ませることは、好きではありませんでした。でも結局、無理を押して行かせても、その後に体調が酷くなったりすることもあります。また、万全の体調でないまま行かせても、本人の気持ちが前向きでないのに得るものはありません。それならば思い切ってお休みをして、次のレッスンのために体調を整える方が得策と言えます。時には、「お休みする勇気」が必要であること、お子様の様子から考えてもらえると有難いです。

インフルエンザを発症してしまったら、概ね1週間程度は休養が必要ですので、ピアノレッスンはお休みしていただくことになります。問題は、調子が悪いのに無理をしてレッスンに来てくれること。無理を押してレッスンに来ていただいても、ピアノを弾く気が起こらなかったり、集中力がなかったり、中には不機嫌(?)になったりしてレッスンにならない場合があります。体調が優れない時は、ピアノも弾きたいとは思わないもの。お子様の1番近くにいる保護者の方には、お子様の様子を確認していただきたいと思います。

保護者の方の立場に立つと、レッスンをお休みすることは「もったいない」と思われるでしょう。私も自分の子供の習い事を休ませることは、好きではありませんでした。でも結局、無理を押して行かせても、その後に体調が酷くなったりすることもあります。また、万全の体調でないまま行かせても、本人の気持ちが前向きでないのに得るものはありません。それならば思い切ってお休みをして、次のレッスンのために体調を整える方が得策と言えます。時には、「お休みする勇気」が必要であること、お子様の様子から考えてもらえると有難いです。

「ピアノは触らないで。鍵盤をきちんと押さえて」と、レッスン中に注意をすることがあります。ピアノの音が鳴らない(出ない)生徒さんがいらっしゃるからです。教室に置いてあるピアノは、電気の力で音を出すピアノではないために、自分の指の力がダイレクトに伝わる楽器です。鍵盤をなでるように触っていたのでは、音は出ません。

「ピアノは触らないで。鍵盤をきちんと押さえて」と、レッスン中に注意をすることがあります。ピアノの音が鳴らない(出ない)生徒さんがいらっしゃるからです。教室に置いてあるピアノは、電気の力で音を出すピアノではないために、自分の指の力がダイレクトに伝わる楽器です。鍵盤をなでるように触っていたのでは、音は出ません。生徒さんの中には「ここのピアノ、硬い」「音が出ない」とおっしゃる生徒さんもいらっしゃいますが、先ほど述べたように、自分の指の力が必要なために、指の力が足りていない生徒さんには、音が出ないピアノになってしまうのだと思います。自宅にある楽器が電子ピアノの場合には、特に注意が必要で、触っただけで音が簡単に出てしまう電子ピアノは、指の力がなくても弾けてしまいます。その状態に満足するのではなく、電子ピアノでも、しっかりと鍵盤を押さえて演奏するようにしましょう。

レッスンをしていて、指の力が足りていないかな?と思われる生徒さんには、強化するための教材の案内をしています。この写真を撮らせていただいた生徒さんも、そのお一人。1年前まではピアノの音が頼りなく、手の形も綺麗ではありませんでしたが、今ではとても綺麗な手の形で、しっかりとした音が出せるようになりました。上手なピアノ演奏には、指の力は絶対条件です。「触らないで押さえる」ことを意識して、練習に励みましょう。

ブルグミュラーNo.14の曲が「嫌い」だと言っていた生徒さん。順番に進めてきているので、特段難しくなったわけではありませんが、生徒さんにとっては、音の離れた跳躍が弾きにくいのだそう。そう言う曲ってありますよね〜。「何だか好きになれない曲」っていうのが。だからと言って飛ばすことはしないので、練習はしてもらうのですが。

ブルグミュラーNo.14の曲が「嫌い」だと言っていた生徒さん。順番に進めてきているので、特段難しくなったわけではありませんが、生徒さんにとっては、音の離れた跳躍が弾きにくいのだそう。そう言う曲ってありますよね〜。「何だか好きになれない曲」っていうのが。だからと言って飛ばすことはしないので、練習はしてもらうのですが。自分が気に入った曲や好きな曲の練習は進むものですが、苦手意識がある曲の場合は、なかなか進まないもの。この曲を練習中だった生徒さんも、気分が乗らないこともあって、長い間この曲ばかりを練習中でした。練習しなきゃいけないとわかっているけれど、気が進まない状態でしたが、今回は、お母さんに「練習しなさい」と言われたのだそう。毎週毎週、同じ曲ばかりを弾いているお子様に、お母様も業を煮やしたのかな?

レッスン中の演奏を聴いていても、かなり練習したことが伺える演奏でした。弾き終わった生徒さん「練習したら弾けるわ〜」と、一言。そりゃそうだ!「練習したら弾けるよ。いつもは練習しないだけ・・・」と、私もチクリ。ピアノばかりを練習する生活ではないので、時間を見つけることは大変ですが、そんなにたくさんの時間でなくていいので、練習をしてくれると嬉しいです。他の生徒さんだってそうです。練習をしたら上手になるけれど、練習をしなかったら上手になれません。練習をして上手になっていく成功体験を持っている生徒さんは、いざという時には頑張ることができます。成功体験を増やして、ピアノが上手になっていく喜びを感じて欲しいと思います。