講師から

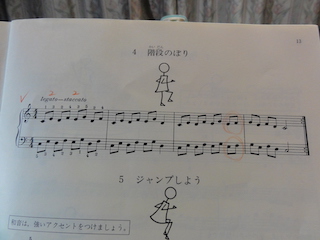

付点音符は別名「スキップリズム」とも言います。最近のお子さんは、スキップなんてしないのかな?どうでしょう?スキップが出来ないお子さんもいると伺いますが・・・。スキップをする時って、何だかワクワクしている時や、嬉しい時にしますよね。付点のリズムもピアノで弾く時は、楽しく弾んだ感じで弾いて欲しいと思います。

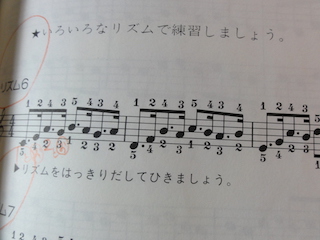

付点音符は別名「スキップリズム」とも言います。最近のお子さんは、スキップなんてしないのかな?どうでしょう?スキップが出来ないお子さんもいると伺いますが・・・。スキップをする時って、何だかワクワクしている時や、嬉しい時にしますよね。付点のリズムもピアノで弾く時は、楽しく弾んだ感じで弾いて欲しいと思います。ハノンの教材で、様々なリズム練習をしている小学生の生徒さん。付点のリズムも上手に弾いてくれています。もちろん最初の段階では、正しくリズムを刻むために「1とお、2とお、3とお・・・」と、付点ならではの「お」を入れた数え方でリズム練習をします。何度も何度も付点のリズムを練習していると、数えなくても付点の弾んだリズムが弾けるようになります。慣れてくると生徒さん自身も「数えない方が弾きやすい」と言ってくれるまでに。そうなんです。いちいち数えなくても、弾けるようになります。そうなってくれば、もうこっちのもの。付点のリズムを体で覚えたことになります。

付点に限らず新しく出てきたリズム練習は、正しく覚えるために必ず数えながら弾くことを指導しています。何でもそうですが、最初が肝心。最初の段階であやふやに何となく弾いていたのでは、正しく理解したとは言えません。頭の中できちんと理解し、自分のものにすることが大切です。自分のものになった時に、数えなくても弾けるようになっていきます。実は音読みも同じこと。数えなくてもわかる生徒さんは、音読みが自分のものになっている証拠。学ぶことが多い音楽ですが、自分のものにしていって欲しいと思います。

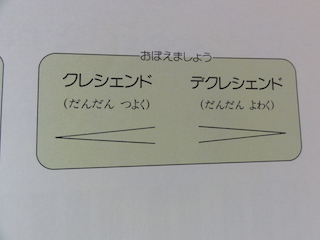

クレッシェンドとデクレッシェンド、意味は「だんだん強く」「だんだん弱く」になります。この記号が楽譜上に出てくると、焦ってしまって、すぐに強い音や弱い音になってしまう生徒さんがいらっしゃいます。でも、記号の意味をよく考えてみて。「だんだん・・・」が入っていますよ。焦りは禁物なのです。

クレッシェンドとデクレッシェンド、意味は「だんだん強く」「だんだん弱く」になります。この記号が楽譜上に出てくると、焦ってしまって、すぐに強い音や弱い音になってしまう生徒さんがいらっしゃいます。でも、記号の意味をよく考えてみて。「だんだん・・・」が入っていますよ。焦りは禁物なのです。「だんだん・・・」ということは少しづつの意味。これから少しづつやっていくということ。だんだん強くすることは、最初は弱い状態を意味します。最初から強く弾いていたのでは、それ以上に強くすることは難しいですよね。だんだん弱く弾く場合も同じこと。いきなり弱くしてしまわないように注意が必要です。

ちなみに、「急に」という音楽用語は「スビト」「スビート」「スビトー」といって、subito と表します。急に、や突然に何かをしたい時、例えば「スビトフォルテ」などのように使われますが、突然に強く弾く場合の記号もちゃんとあります。記号の意味を正しく理解することは、ピアノ演奏の表現力には欠かせません。焦ることなく、落ち着いて見るようにしましょう。

ピアノを弾く時の手の形については、「卵の手」「猫の手」と言ったような表現をして、綺麗な手の形で弾くように指導しています。手の中に、小さなピンポン球が入るように意識をすると綺麗な手の形になると思います。

ピアノを弾く時の手の形については、「卵の手」「猫の手」と言ったような表現をして、綺麗な手の形で弾くように指導しています。手の中に、小さなピンポン球が入るように意識をすると綺麗な手の形になると思います。写真がボケてしまっていますが、手の形が崩れてくると、手首の位置も鍵盤より随分と低い位置になります。鍵盤に手の重さを引っ掛けるようにして弾くと、手首の位置は下がります。これでは、綺麗なピアノの音を出すことはできません。

真横から見たときに、ピアノを弾く腕の位置は、白い鍵盤と同じ高さにくるようにすることが適切な位置だと言われています。鍵盤に対して自然にまっすぐな位置だからです。極端に手首が下がって弾くことは、鍵盤に対する指もペチャンコになっていたり、腕の位置も鍵盤の高さよりも下がっていると思います。腕の位置は、弾いている本人は確認ができないので、真横から保護者の方が確かめる必要があります。椅子の高さにも注意が必要になってくるでしょう。

一度ついてしまった癖は、なかなか直すことが難しいので、早めの段階で矯正するようにしましょう。レッスン中には何度も何度も注意もしますし、手を持って正しい形になるようにしていますが、1番肝心なのは、自宅での練習です。自宅での練習時間の方が長いのですから、日頃の練習時に意識をするようにしましょう。保護者の方の声かけも必要になってきます。お子様がピアノを弾く様子を時々見ていただいて、注意を促す言葉かけをお願いしたいと思います。

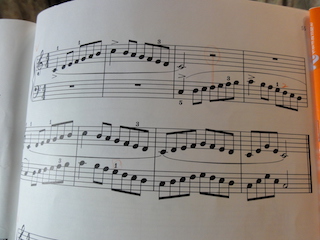

1オクターヴを順番に弾いていくことを音階と言いますが、指は5本しかないので、8音ある1オクターヴを弾いていくには、どこかで指変えをする必要があります。指変えをするときに注意をして欲しいのは、腕をくねらせないということ。音階練習をしている生徒さん、自分の腕の状態を見ているでしょうか?

1オクターヴを順番に弾いていくことを音階と言いますが、指は5本しかないので、8音ある1オクターヴを弾いていくには、どこかで指変えをする必要があります。指変えをするときに注意をして欲しいのは、腕をくねらせないということ。音階練習をしている生徒さん、自分の腕の状態を見ているでしょうか?音階を弾く時の指変えでは、必ず、指のトンネルが作られているはずです。この指トンネルの中で、す〜っと指をまっすぐ通すようにすると、腕をくねらせることなく、まっすぐなままで音階を弾くことができます。音階に限ったことではないのですが、ピアノを弾く時の腕は、いつも言っていますが、まっすぐなままでなければいけません。指変えをする度に、腕をくねくねすることのないように気をつけましょう。

音階練習では、指番号がとても重要になってきます。写真の音階はハ長調の音階なので、右手は1番から始まり5番で終わるようにできています。(左手は5番から1番)調によっては、2番から弾き始めて4番で1オクターヴを弾ききるものもあって、楽譜に書かれている指番号を守って弾かないと、きれいに収まりません。両手での音階練習に入ると、右手と左手では指変えをする音が違うので、特に間違えやすくなります。

生徒さんの中には、音にばかり意識がいってしまって、指番号を適当に弾いてしまっている人が多いですが、指番号を守って弾くことは、綺麗に弾くための第一歩です。音階はもちろん、練習曲の楽譜に書いてある指番号にも意識を持つようにしましょう。腕の動きにも注意をしながら、綺麗な姿で演奏できるようにしていきましょう。

和音を弾く時ピシッと芯の通った音で弾くためには、同時に鍵盤を押さえる必要があります。もちろん同時に押さえるだけでなく、指先で鍵盤を掴むように弾くことがポイントです。和音から和音を弾く場合も、1つ1つの和音をきちんと弾いてから次の和音を弾くようにしていきましょう。

和音を弾く時ピシッと芯の通った音で弾くためには、同時に鍵盤を押さえる必要があります。もちろん同時に押さえるだけでなく、指先で鍵盤を掴むように弾くことがポイントです。和音から和音を弾く場合も、1つ1つの和音をきちんと弾いてから次の和音を弾くようにしていきましょう。ある生徒さんは、和音から和音を弾くときに、タイのようにして同じ音を押さえたままで弾いています。この楽譜にあるようにドミソからシファソの和音を弾く場合に、ドミソのソを押さえたまま次のシファソのシとファをつぎ足すような形で弾いているのです。まるでソの音がタイのような扱いになっています。実際にはソの音はタイになっていませんから、押さえたままでつぎ足して弾くことは、正しい弾き方ではありません。

この弾き方は特殊のように感じますが、何人かの生徒さんがついついやってしまう弾き方です。単音の音の場合は、音を綺麗につなげるためには指から指を交代で弾きますが、和音の場合は、次に弾く和音に同じ音が入っている場合は、指を交代して綺麗につなげて弾くことはできません。ですから、パッと鍵盤から全ての指を離して、新たに弾き直す必要があるのです。

和音の音を響きのある芯の通った音で弾くためには、自分の音を聴く耳を育てることも大切です。ただ弾くのではなく、響きを感じて、良い響きと悪い響きの違いが聴き分けられるようにしていきましょう。タイのように弾いている音の響きと、正しく弾いている音の響きもまた、違いがあります。違いのわかる耳、育てたいですね。

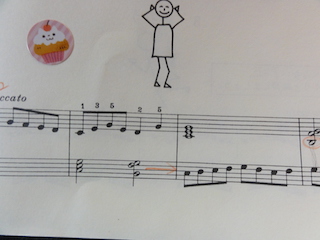

曲の中によく出てくるスタッカート。ピアノ学習を始めて、割と早い段階で学習する記号です。意味は、「音を切る」「短くはねる」など表現がありますが、要するに音をつなげない、音と音をつなげないで弾きます。習い始めの最初の段階では、「熱い鍋をうっかり触った感じ」と、説明しています。この表現で、何となく短く切る感じが伝わりませんか?しかし、ピアノ学習が進んでいくと、スタッカートの表現もいろいろと変えて弾く場面に遭遇します。

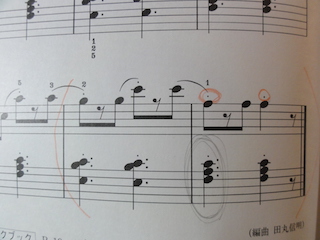

曲の中によく出てくるスタッカート。ピアノ学習を始めて、割と早い段階で学習する記号です。意味は、「音を切る」「短くはねる」など表現がありますが、要するに音をつなげない、音と音をつなげないで弾きます。習い始めの最初の段階では、「熱い鍋をうっかり触った感じ」と、説明しています。この表現で、何となく短く切る感じが伝わりませんか?しかし、ピアノ学習が進んでいくと、スタッカートの表現もいろいろと変えて弾く場面に遭遇します。この楽譜の最後の小節には、2つのスタッカート記号があります。赤丸印の部分です。よ〜く見ると、8分音符についたスタッカートと4分音符についたスタッカート。同じスタッカートですが、ついている音符が違う!違う音符についているのに、同じ弾き方でいいの?答えはNO。長さが違う音符についているスタッカートは、当然、演奏する場合も長さの違うスタッカートでなくてはいけません。

この微妙な弾きわけを学習しているのは、小学3年生の生徒さん。日頃からよく練習をしてきてくれる生徒さんなので、難しいかな?と思いましたが、弾きわけ学習を始めました。スタッカートで弾いたときに、8分音符のスタッカートよりも長く聴こえるように弾かなければならない4分音符のスタッカート。鍵盤から指を離すタイミングを変えることで弾きわけが可能になります。かなりの微妙な差です。長さが違っているのかどうかは、自分の耳で聴き分けることも重要になってきます。指で実践して、耳で確認をする。大変ですね。

スタッカート1つとっても様々な弾き方があり、それらを区別して演奏することによって表現の幅が広がります。ピアノ学習は音が読めて、ただ弾いて終わりではありません。その曲にあった表現ができてこそ、素晴らしい演奏になります。様々な曲に挑戦して、表現の幅を広げていきましょう。

右手と左手でドミソの三和音を綺麗に弾いている生徒さんの手。他の音に触らずに弾けています。他の音に触らないことは当たり前で基本のことなのですが、意外に難しい三和音。2番や4番の指が鍵盤を押さえてしまうことが多く、不協和音になってしまうのです。

右手と左手でドミソの三和音を綺麗に弾いている生徒さんの手。他の音に触らずに弾けています。他の音に触らないことは当たり前で基本のことなのですが、意外に難しい三和音。2番や4番の指が鍵盤を押さえてしまうことが多く、不協和音になってしまうのです。実はこの生徒さんも2~3ヶ月前までは、他の指が同時に鍵盤を押さえてしまう不協和音で弾いていました。2番と4番の指をもう片方の手で持ち上げたりしながら、片手練習をしてきました。小学2年生の生徒さんですが、指がとっても華奢。ふにゃっと弾いてしまうことも多く、毎週のレッスンでは欠かさず三和音のチェック。すぐにできないからダメ!と言うことはないので、「気長に練習していこうよ」と、声をかけながら3ヶ月。内心、辛かったと思います。「やっていたらできるようになるからね」との言葉通り、できるようになる時は突然やってきました。コツコツ練習ってやっぱり裏切らない。嬉しい瞬間です。

今回は三和音のお話でしたが、生徒さんによってできること・できないことは内容も様々で、できるようになる期間も様々。ピアノ学習を通して、努力してできるようになることの喜びや、忍耐力を養ってもらえたらと思います。「できない」と、投げ出すことは簡単で楽。でもお子様には、辛抱強くコツコツと取り組んでほしいと思いませんか?できない時や悩んでいる時は、一人で乗り越えることが難しい場合もあります。少し寄り添ってもらえるだけで、お子様は嬉しいもの。コツコツと取り組むことができるお子様に育てていきましょう。

ピアノを弾き始める前段階(準備)として、足台の設置、椅子の位置、椅子の高さの調節があります。足台の有無や椅子の高さについては、生徒さん一人一人にお話をしてありますので、生徒さん本人もわかっていることと思います。問題は、ピアノとの距離です。

ピアノを弾き始める前段階(準備)として、足台の設置、椅子の位置、椅子の高さの調節があります。足台の有無や椅子の高さについては、生徒さん一人一人にお話をしてありますので、生徒さん本人もわかっていることと思います。問題は、ピアノとの距離です。ピアノと自分の体との距離については、腕の長さで違ってきます。ピアノに近い位置に椅子を置いていると、ピアノとの距離は近くなりますし、遠い距離ならば遠くなります。これも、一人一人違ってくるのですが、自分が気持ち良い状態で、ある意味、リラックスした状態で弾ける距離がその人の適切な距離となります。生徒さん達をみていると、ピアノとの距離にあまり執着することなく弾き始める生徒さんが多いように思います。椅子がそこに置いてあるから弾いている・・・と言うような感じです。

ピアノを弾いているときに、腕が動かしづらい、よくつっかかる・・・というようなことが続く場合は、一度、椅子の位置を確かめてみましょう。(ただし、練習不足でつっかかることを椅子のせいにしてはいけませんよ)ペダルを使う生徒さんならば、ペダルと足との距離も考えなくてはいけません。踏みやすい位置に足が伸ばされているか、腕は遠くの鍵盤まで弾くことができるか、様々なことを考えた上で、自分にあった椅子の位置、ピアノとの距離を探すようにしてください。

大したことのないように思えますが、これは非常に大切です。体にストレスがない、負担がかからない状態で演奏しなければ、上手に弾けるものも上手に弾けません。横から見ていても、ピアノに近づき過ぎだと思われる生徒さんには、考えてもらうよう注意を促しています。自宅の練習でも、慌てて弾き始めるのではなく、体の準備を整えてから弾き始めるようにしてみましょう。

ブルグミュラーのテキストに進んだら、本格的な「せこ技」学習に入ります。「せこ技」とは、私が勝手に生徒さんにお話ししている言葉なのですが、

綺麗さや音の響きを優先するために、楽譜通りではない弾き方を使って(せこ技)演奏すること。例えば、ほんの一瞬、早めに鍵盤から指を離して弾いたり、

伸ばす指示がないのに、音を伸ばしたまま演奏したりすること。楽譜通りに正直に演奏していたら綺麗に仕上がらない箇所が、ほんのちょっとのことで

綺麗に仕上げることができるのなら、使わない手はありませんよね。

ブルグミュラーのテキストに進んだら、本格的な「せこ技」学習に入ります。「せこ技」とは、私が勝手に生徒さんにお話ししている言葉なのですが、

綺麗さや音の響きを優先するために、楽譜通りではない弾き方を使って(せこ技)演奏すること。例えば、ほんの一瞬、早めに鍵盤から指を離して弾いたり、

伸ばす指示がないのに、音を伸ばしたまま演奏したりすること。楽譜通りに正直に演奏していたら綺麗に仕上がらない箇所が、ほんのちょっとのことで

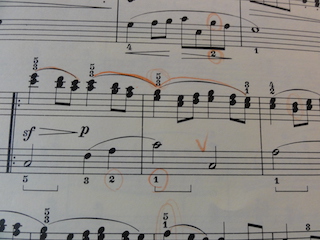

綺麗に仕上げることができるのなら、使わない手はありませんよね。ブルグミュラーNo.4の曲の練習に進んだ生徒さん、初めての「せこ技」学習 に取り組んでいます。写真の楽譜中の1小節目から2小節目の右手の和音、スラーで弾くようになっているのですが、楽譜通りに弾こうとすると音が切れてしまいます。 でも、できればスラーで音を繋げたい。ここで登場するのが「せこ技」です。1,3の指で弾いているファとラの音から、3,5の指でミとソの音に綺麗につなげるために、 ラを弾いている指を少し早めに切り上げて、ファの音とミソを繋げて弾くようにすると、音は完全に切れないのでつながって聴こえます。何かしらの音で繋げて 演奏をすると、スラーは守られます。こうやって文章で書き表すと?になるかもしれませんが、生徒さんには実際に聴いてもらったり見てもらったりしながら 指導をしていますので、わかってもらえると思います。

「せこ技」を使った弾き方は、慣れるまでには時間がかかります。ついつい楽譜通りに 弾いてしまい、音が切れてしまったり、「せこ技」が使える箇所なのに使わずに弾いてしまったり。「せこ技」を使って綺麗に仕上げられるものは、 「せこ技」を使うのが基本です。その箇所が「せこ技」を使えるかどうか、見極める力も必要になってきます。ピアノも頭(?)を使う習い事です。 ボーッと弾いていてはいけませんよ。

最後に余談ですが、「せこ技」と言う呼び方は、誰の命名でしょう?このような弾き方は、私も習ってきたので 昔から(?)あるのだとは思うのですが、ある男の子の生徒さんにこの弾き方を説明したところ「これってせこ技じゃん」と言われたのがきっかけです。何とも 男の子らしい発言だな、と思いますが、言い得て妙だとも思いました。「せこ技」を使ってさらに高度な演奏を目指していきましょう。

写真の楽譜の1小節目と3小節目、同じですか?違いますか?小さくてわかりづらいかもしれませんが、3小節目の赤丸印、それも1音だけが1小節目と

違います。この曲の練習に入ると、半分以上の生徒さんが音ミスをしたまま弾いてきます。3小節目のちょっとの違いを見落として、1小節目と同じ音で

弾いてきてしまうのです。

写真の楽譜の1小節目と3小節目、同じですか?違いますか?小さくてわかりづらいかもしれませんが、3小節目の赤丸印、それも1音だけが1小節目と

違います。この曲の練習に入ると、半分以上の生徒さんが音ミスをしたまま弾いてきます。3小節目のちょっとの違いを見落として、1小節目と同じ音で

弾いてきてしまうのです。音ミスをする大抵の生徒さんは、3小節目の音をきちんと見ていない生徒さんです。たった1音しか違わないので、 3小節目を弾き始めたら「ああ、また一緒だ」と、勝手に思っているのだと思います。頭の中で「同じだ」と思ってしまっているので、確認することもなく、 そのまま練習に突入。自分では正しいと思い込んでいるので、違いには気がつかないままレッスンへくることになります。間違いを指摘されて、やっと 気がつく・・・こんな感じでしょうか?実際に生徒さんへ尋ねると「見てなかった」「同じだと思った」と言う答えが返ってきます。音楽では、音ミスを しないことは基本中の基本ですから、同じようなフレーズでも、確認をすることは大切な作業です。同じであればそれで良し、違いに気がつけばミスをしなくて すみます。

学校のテストなどでも、このような引っ掛け問題って、よくありませんか?よく読んでおけば簡単な問題なのに、思い込みで答えたら 間違っていた・・・なんてことないでしょうか?決して理解していないわけではないと思います。先ほどの音ミスだって同じこと。音がわかっていないわけじゃ ないでしょ?読めば正しく音だって読める。だけど、思い込みで間違ってしまっただけのこと。これって、もったいないですよ。わかっているのに間違えること ですから。

生徒さん達へは「あ〜あ、引っ掛け問題に引っ掛かってきちゃったね〜」と、レッスン中にお話しすることにしています。 ちょっとの確認作業を怠ったことがミスにつながるから、次からは気をつけてね、の意味を込めてです。ピアノだけでなく、何事も同じ。日頃の 生活態度の中でも、思い込みで先走らず、丁寧に対応していけるようにしていきたいですね。ちょくちょくと引っ掛け問題のような楽譜は 出てきますから、気をつけて欲しいと思います。