講師から

何度弾き直しても弾けなかったり、間違ったりしてしまう箇所が出てくると、ピアノに当たり散らす高学年の生徒さん。

ピアノの鍵盤を叩いたり、わざと乱暴な音を出して弾いています。(本人はわざとではないと言っていますが、

明らかにわざとやっています。冷静にみている大人ならわかります)こんな状態になってしまったら、気持ちが落ち着いてから

ピアノを弾くことが望ましいです。ピアノは、穏やかな気持ちで弾かないと、上手に弾けるものも上手に弾くことができません。

実は、1ヶ月ほど前からピアノに集中できていない状態が続いていました。その時にはわからなかったのですが、学校での悩みが 原因だったようです。子供には子供の世界でのゴタゴタや嫌なこと、たくさんあると思います。嬉しい時には何をしていても嬉しいように、 悲しい時には何をしていても悲しいもの。きっとピアノだけではなく、他のお稽古ごとや家での生活の中でも、荒れることがあったのでは ないかと思います。1週間に1度しか会わない私でも感じ取ることができるのですから、保護者の方はわかっているはず・・・。 ちょっとした行動の変化や言動に、注意を払って見て欲しいと思います。何らかの形で、子供からのサインは出ているはずです。

ただ問題なのは、小さな子供ではないのですから、嫌なことや上手くいかないことが起こった時に、ものに当たり散らすことは やめるようにしなければいけないと思います。結局、ものに当たったところで解決はしません。周りの大人が言い聞かせたり、じっくりと 話を聞くなどして心を落ち着かせるようにしていきましょう。話を聞いてもらうだけで落ち着いたり、冷静に考えられるようになることって ありませんか?上手に感情のコントロールをできるようにしていきたいですね。

ピアノでも勉強でも、イライラしていると 捗らないだけではなく、頭の中に入っていきません。それならば一度離れて、時間を置くなどしてから始めるようにしていきましょう。 特にピアノの音は、その時の感情が音に表れます。怒られながらピアノの練習をしていても効率は悪いです。お子様がピアノの練習をしないからと言って 頭ごなしに叱るのではなく、上手に練習に向かうように誘導(?)して、気持ちよく練習ができる環境を整えてあげる方が得策です。 落ち着いた状態で練習ができるかどうか、保護者の力量が問われます。

実は、1ヶ月ほど前からピアノに集中できていない状態が続いていました。その時にはわからなかったのですが、学校での悩みが 原因だったようです。子供には子供の世界でのゴタゴタや嫌なこと、たくさんあると思います。嬉しい時には何をしていても嬉しいように、 悲しい時には何をしていても悲しいもの。きっとピアノだけではなく、他のお稽古ごとや家での生活の中でも、荒れることがあったのでは ないかと思います。1週間に1度しか会わない私でも感じ取ることができるのですから、保護者の方はわかっているはず・・・。 ちょっとした行動の変化や言動に、注意を払って見て欲しいと思います。何らかの形で、子供からのサインは出ているはずです。

ただ問題なのは、小さな子供ではないのですから、嫌なことや上手くいかないことが起こった時に、ものに当たり散らすことは やめるようにしなければいけないと思います。結局、ものに当たったところで解決はしません。周りの大人が言い聞かせたり、じっくりと 話を聞くなどして心を落ち着かせるようにしていきましょう。話を聞いてもらうだけで落ち着いたり、冷静に考えられるようになることって ありませんか?上手に感情のコントロールをできるようにしていきたいですね。

ピアノでも勉強でも、イライラしていると 捗らないだけではなく、頭の中に入っていきません。それならば一度離れて、時間を置くなどしてから始めるようにしていきましょう。 特にピアノの音は、その時の感情が音に表れます。怒られながらピアノの練習をしていても効率は悪いです。お子様がピアノの練習をしないからと言って 頭ごなしに叱るのではなく、上手に練習に向かうように誘導(?)して、気持ちよく練習ができる環境を整えてあげる方が得策です。 落ち着いた状態で練習ができるかどうか、保護者の力量が問われます。

3月に入って最初のレッスンで「卒業式のピアノ伴奏に選ばれました」と、生徒さんから嬉しい報告がありました。中学3年生の生徒さんです。

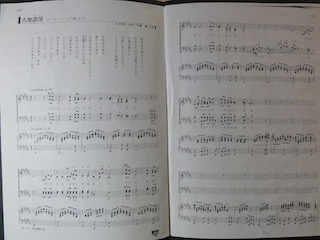

合唱曲は「大地讃頌」。歌も素敵ですが、伴奏もかっこいい曲です。特に中間部にあるピアノの間奏は、ピアノ奏者にとって聴かせどころ。

綺麗にダイナミックに聴かせたいところです。

3月に入って最初のレッスンで「卒業式のピアノ伴奏に選ばれました」と、生徒さんから嬉しい報告がありました。中学3年生の生徒さんです。

合唱曲は「大地讃頌」。歌も素敵ですが、伴奏もかっこいい曲です。特に中間部にあるピアノの間奏は、ピアノ奏者にとって聴かせどころ。

綺麗にダイナミックに聴かせたいところです。実は選ばれた生徒さんからは「卒業式でのピアノ伴奏は無理かもしれない」と、 事前に聞いていた生徒さんでした。詳しい内容はわからないのですが、あらかじめ指揮者とのペアが決まっている伴奏者が選ばれるとのこと。 卒業式での指揮者は、自分と組んでいた指揮者ではなかったため、自分は選ばれないと考えていたようでした。卒業式や入学式での指揮者や 伴奏者は、学校によって選出の仕方も違うため、私にも生徒さん本人にもわからないのが実情です。そんな中で、2月の最終日に先生から 指名されたとのことでした。これまた、遅すぎて私的にはびっくりなのですが・・・。大抵の中学では、1月の終わりには内定しています。 ですから、公立の一般試験を受ける生徒さんにとっては、受験勉強と伴奏練習は同時進行になります。これはこれで大変なのでしょうけど、 みなさん上手に時間のやり繰りをして練習されています。考え方によっては、この時期の決定はピアノ練習だけに取り組めるため、集中して できるかもしれません。

生徒さん達には個別にお話しさせていただいていますが、入学式や卒業式などの「式」でのピアノ伴奏者は、 日頃の学校生活の素行がモノを言います。ピアノ伴奏だけでなく指揮者もそうですが、「式」がつくものの生徒代表者は、寝坊などの遅刻があったり、 授業中の態度が悪かったりすると選出されません。代表内定者は職員会議で最終決定されるため、先生方の印象が悪いと却下されてしまうためです。 厳密に言うと、ピアノの腕前だけで決まってくるわけではないと言うこと。ピアノがいくら素晴らしく弾けていても、素行が悪ければ却下されますし、 素行だけがよくても、ピアノの腕前で選出されないこともあり得ます。そして、この2つのどちらともが優れている生徒さんは、悲しいことに学校には 多く存在している事実があります。合唱コンクールと違って、「式」では少ない選出になりますので、大変名誉なことだとも言えるでしょう。

中学の卒業式まで2週間を切りました。強弱も含めて楽譜通りに演奏することは、卒業式でピアノ伴奏をする生徒さんにとっては当たり前のこと。 普通であれば「上手だね」と褒められるような演奏でも、ここからが勝負になってきます。より素晴らしく、より素敵に演奏できるように、2週間、 過ごしていきたいと思います。でも、はっきり言って、この生徒さんにとっては「大地讃頌」は簡単すぎるかなぁ?これをどう料理するか(?)私の 腕の見せ所です。頑張りたいと思います。

生徒さんの都合でレッスンをお休みされたり、こちら側の都合でレッスンがお休みになったりすると、いつもより多くの時間をピアノの練習に

当てることができると思います。いつもは1週間で課題をこなすところを、2週間空くことになれば、宿題の曲数以上に練習ができることって

ありますよね。そんな時は、バーナムではなくてテキストの曲をたくさん進むようにして欲しいと思います。それは何故でしょうか?

生徒さんの都合でレッスンをお休みされたり、こちら側の都合でレッスンがお休みになったりすると、いつもより多くの時間をピアノの練習に

当てることができると思います。いつもは1週間で課題をこなすところを、2週間空くことになれば、宿題の曲数以上に練習ができることって

ありますよね。そんな時は、バーナムではなくてテキストの曲をたくさん進むようにして欲しいと思います。それは何故でしょうか?バーナムのテキストはテクニック教材です。もう1つ、ハノンという教材もテクニック教材なのですが、ハノンは単純に指強化のための教材です。 バーナムの方は、表現力を養う教材になります。練習曲を上手に表現できるように、短いパッセージで、楽譜的には簡単に書いてあるのがバーナム になります。簡単な楽譜になっているので、本当にただ弾くだけならば時間がかからずに弾くことができます。でも、この教材は、ただ弾くためだ けの教材ではありません。短い曲の中にも、学習して欲しい内容が盛り込まれており、1曲1曲に課題が課せられています。ですから、簡単だから と言って、次々に弾いていいものではないのです。

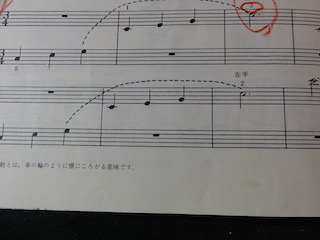

例えば、この楽譜の課題は、なめらかな手の動きを身につける曲になっています。 右手、左手を交互に動かして、慌てて飛び込むのではなく優雅に弾けるようにしていきたいもの。簡単なようで意外と難しいです。 休符の間に、次に弾く音のことを考えて、手の移動をしなければ優雅には弾けないのですが、どうしても弾く時になって慌てて手の移動をして しまう生徒さんが多いです。そうすると、綺麗な響きの音ではなくて乱暴な音になってしまいます。そういった1つ1つの課題を克服してから 次の曲に進んでいくものなので、1度に何曲も進めるものでもありません。

ピアノ練習に時間がかけられる時に、ついついバーナムを 何曲か練習してきてくれる生徒さんがいらっしゃいますが、こちらから指定がない限りは、バーナムではなくてテキストの曲の練習を進んでくる ようにしましょう。同じテクニック教材でも、ハノンの練習曲は勝手に進んできてもらって構いません。最初に述べたように、ハノンは指を 強化するための教材です。指はいくらでも強化してもらって構わないからです。練習している教材の意味を考えて、練習を進めていくようにして欲しいと 思います。

小さな手の生徒さんが、オクターブの和音(重音)の音階を上手に弾くことには、物理的に無理があります。ピアノが上手・下手にかかわらず、

手が小さくてオクターブが届かないからです。未就学児の生徒さんがオクターブを弾けないことと同じです。それでも、小学校高学年

以上になってくると、オクターブの曲は当たり前に出てくるようになってきます。何とかして弾きたいですよね。

小さな手の生徒さんが、オクターブの和音(重音)の音階を上手に弾くことには、物理的に無理があります。ピアノが上手・下手にかかわらず、

手が小さくてオクターブが届かないからです。未就学児の生徒さんがオクターブを弾けないことと同じです。それでも、小学校高学年

以上になってくると、オクターブの曲は当たり前に出てくるようになってきます。何とかして弾きたいですよね。よく言われていることは、 暖かいお風呂の中で指を広げる体操をすると、指が広がりやすくなるということ。確かにこの方法も指は広がると思います。毎日のお風呂の時間に 指を酷使するのですから広がるでしょう。でも、お風呂はゆっくりのんびり入りたいですよね。それに、いざお風呂に入ると、指のことなんて 忘れてしまいませんか?そこで今日は、とっておきの指を広げる方法をご紹介。CDケースの長さの長い方を、親指と小指で掴みます。写真にあるように 掴んだら、そのまま手は下に。ピアノは力を入れて弾くものではないので、CDケースを掴んでいる手にも力を入れないために、ぶら〜っとさせます。 テレビを見ながらのちょっとした時間などを使って、毎日やってみるといいでしょう。右手が疲れてきたら左手・・・と言った具合に、交互に やっていきましょう。1週間続けてみると、指が広がっているのがわかると思います。

本当に?と、思っていますか?でも本当の話です。 生徒さんで実験済み?です。実は、中学の卒業式伴奏で、左手にオクターブ音階が出てくる曲を弾くことになった生徒さん。生徒さんは体も大きくはなく、 手も大きくありません。オクターブが届くか届かないかのギリギリ状態なので、なかなか綺麗なオクターブが弾けないでいました。そこで、この方法を 伝授。1週間後のレッスンでは弾けるようになっていました。生徒さん自身も「指が広がった感じがする」と言うことなので、即効性がある指広げの 方法だと思います。

なんだか偉そうに書いてきましたが、実はこの方法、知り合いの先生に聞いてきたもの。その先生のところでは、 手の小さな生徒さんには昔から試している方法だそうで、こうやって何人もの生徒さんが乗り越えてきたとのことでした。色々なやり方があるのですね。 手を少しでも広げたいと思っている生徒さんは、毎日のちょっとした時間を利用して気軽に始めてみるのもいいかもしれません。「塵も積もれば山となる」 で、余裕で弾けるようにしていきましょう。

中級までのテキストを学習している生徒さんならば、練習曲には「曲名」がついていると思います。今、自分が弾いている曲の曲名を

覚えているでしょうか?どんな曲を弾いているのか、どんな風に弾きたいのか、どう表現すればいいのか・・・など、考えて欲しいことは

たくさんあります。

中級までのテキストを学習している生徒さんならば、練習曲には「曲名」がついていると思います。今、自分が弾いている曲の曲名を

覚えているでしょうか?どんな曲を弾いているのか、どんな風に弾きたいのか、どう表現すればいいのか・・・など、考えて欲しいことは

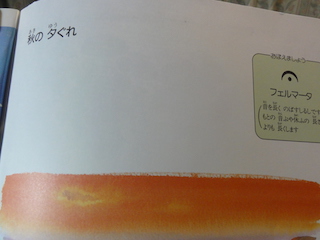

たくさんあります。「秋の夕ぐれ」という曲があります。挿絵には、オレンジ色の空の絵が描かれています。この短い曲名の中には、 「秋」「夕ぐれ」の2つのよく知った単語が入っています。この2つの単語から、どんなことが想像されるでしょうか?秋の季節は、暑くもなく 寒くもなく、過ごしやすい季節だと感じるのか、寒い冬がやってくる前の風の強さを感じるのか、感じ方は人それぞれ。「夕ぐれ」という言葉も 同じで、空を見上げて「綺麗」と感じる人もいれば、お友達と別れて家に帰らなければいけないことから「寂しい」と感じてしまう人もいるでしょう。

大切なことは、自分の思い。どう感じたか・・・ということです。何も感じないで楽譜の中の音符を追っているだけでは、おもしろくない音楽が出来上がって しまいます。自分の思いを音楽に乗せてこそ、音楽の幅が広がり、表現力となっていきます。日頃の生徒さんとのレッスンをしていて感じることは、 「楽しんでピアノを弾いている?」ということ。それは単純に、ミスをしたとかしないとか、曲が仕上がっている、仕上がっていないとか言うことではなく、 ピアノを弾くこと自体を楽しんでいるかどうかということ。楽しんで弾いている生徒さんのピアノの音はキラキラしています。ノリノリで弾いている生徒さんの ピアノの音も、聴いているとすぐにわかります。せっかくのピアノ学習です。縁があってピアノを練習しているのですから、楽しまなきゃもったいない。 前向きに頑張っていきましょう。

3月も中旬に入り、すでに中学・高校での卒業式を終えた学校もあります。4月になれば生徒の皆さんも、進学・進級です。

進学・進級に伴って、ピアノレッスンの曜日変更や時間変更はありませんか?他の習い事との兼ね合いもあるかと思います。2月

あたりから、曜日や時間変更の申し込みが続いていますので、早めにわかっている生徒さんは、一言、お伝えいただければと思います。

学年が上がっていくと授業時間が長くなり、下校時間も遅くなっていきます。今すぐではないにしても、あらかじめわかって いる場合には、先の予定としてお伝えいただければ、スムーズな変更ができる場合もあります。こちらの予定が入っている場合には、次の週からの 変更が難しいこともあります。また、進学をする生徒さんの場合は、新しく部活動に入ったり、電車通学に切り替わったりして、 今までとは全く違う生活に入っていきます。4月すぐの活動はないにしても、ピアノレッスンに変更が生じることがわかった場合には、 早めの連絡をお願いいたします。

ピアノレッスンを続けていきたいと考えている生徒さんには、私もできるだけ協力をしたいと 思っています。日曜日のレッスンや夜8時以降のレッスンも可能ですので、一度ご相談ください。よろしくお願いいたします。

学年が上がっていくと授業時間が長くなり、下校時間も遅くなっていきます。今すぐではないにしても、あらかじめわかって いる場合には、先の予定としてお伝えいただければ、スムーズな変更ができる場合もあります。こちらの予定が入っている場合には、次の週からの 変更が難しいこともあります。また、進学をする生徒さんの場合は、新しく部活動に入ったり、電車通学に切り替わったりして、 今までとは全く違う生活に入っていきます。4月すぐの活動はないにしても、ピアノレッスンに変更が生じることがわかった場合には、 早めの連絡をお願いいたします。

ピアノレッスンを続けていきたいと考えている生徒さんには、私もできるだけ協力をしたいと 思っています。日曜日のレッスンや夜8時以降のレッスンも可能ですので、一度ご相談ください。よろしくお願いいたします。

昨年の8月に入会された高校生の生徒さんがいらっしゃいます。小さい頃に2~3年、ピアノを習っていた時期もあったとのことですが、途中で

やめてしまったそう。高校生になって新たにピアノを始めるようになったきっかけは、幼稚園・保育園の免許を取るための大学に進学したい

から。幼稚園・保育園の先生って、ピアノは必須なんですよね。一人での演奏はもちろんですが、さらに難しい「弾き歌い」をしなければ

いけないので、ハードになってきます。

昨年の8月に入会された高校生の生徒さんがいらっしゃいます。小さい頃に2~3年、ピアノを習っていた時期もあったとのことですが、途中で

やめてしまったそう。高校生になって新たにピアノを始めるようになったきっかけは、幼稚園・保育園の免許を取るための大学に進学したい

から。幼稚園・保育園の先生って、ピアノは必須なんですよね。一人での演奏はもちろんですが、さらに難しい「弾き歌い」をしなければ

いけないので、ハードになってきます。高校生くらいの大きな生徒さんは、未就学児さんが初めてピアノを習う場合と違って、学校での 音楽の授業の下地があるので、五線譜の中の音読みは大抵わかっている生徒さんが多いです。また、理解力もあるので、こちらの言いたいことを パッとわかってもらえることも多く、レッスンとしてはやり易く感じることも多くあります。テキストの進度も、小さな生徒さんと比べると早く進み ます。それでも、学校の定期テストや行事などがある中で、電車通学もしている高校生の生徒さんは、練習時間の確保が課題。ただ、そこは自分の 未来に向かっている高校生の生徒さん、毎週きちんと練習をしてレッスンに通ってくれています。レッスンを開始してから7ヶ月あまりで、テキスト 1冊を終えることができました。

使用しているテキストは、童謡やアニメの曲など、「あ〜知ってる!」というような曲がたくさん入っている テキストなのですが、世代間ギャップでしょうか?高校生の生徒さんが「知らないです」という曲もちらほら入っているようで・・・。新しいテキストでは、 調号の学習に進みます。未就学児さんでピアノレッスンを始めた生徒さんなら、小学校低学年で学習する事柄です。ピアノ学習も覚えなければいけないことが たくさんあります。1つ1つの積み重ねです。高校生の生徒さんも日々頑張っています。大きな先輩生徒さんに負けないよう 小学生の生徒さんたちも頑張って欲しいと思います。高校生の生徒さんのように、何か自分なりの目標を持つと、練習にも精がでるかも しれません。なりたい自分、進みたい方向に向かっていきましょう。

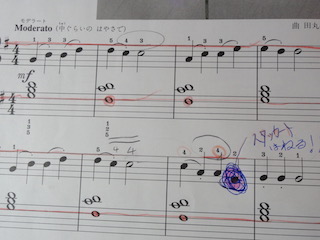

こちらの楽譜の1段目と2段目の2小節目、同じ音、同じ弾き方の楽譜になっています。でも、弾く時の指使いは違います。同じことを弾くのに、

違う指番号で弾くことになります。どうしてそんなことになっているのでしょうか?

こちらの楽譜の1段目と2段目の2小節目、同じ音、同じ弾き方の楽譜になっています。でも、弾く時の指使いは違います。同じことを弾くのに、

違う指番号で弾くことになります。どうしてそんなことになっているのでしょうか?大抵の場合、基本的には同じパッセージが出て きたら、2回目を弾く時も1回目と同じ指番号で弾くことが多いです。同じことを弾くのに、わざわざ変える必要がないからです。でも、この曲は わざわざ変えて弾くことになります。違った見方をすれば、わざわざ変えて弾く必要があるということ。そのことを頭に入れて楽譜をよ〜く見て みると・・・。確かに2小節目だけを見れば、1段目も2段目も全く一緒。問題はその次の小節にあります。3小節目は、1段目と2段目では始まりの 音が違っています。1段目はラの音から、2段目は2小節目の終わりと同じドの音からになっています。1段目では、ラドドミ・・・とメロディーが 進んでいくので、ラの音は1番の指から始めた方がスムーズに弾けます。ラの音を1番の指でスムーズに弾き始めるためには、その前の2小節目の 最後のドの音を3番で終わっておくと弾きやすくなります。同じように2段目を見てみると、3小節目のメロディーはドララファ(♯)と続きます。 音符がたくさん入っているような難しい曲を除いては、黒鍵は1番の指で弾くことはないため(弾きにくいから)、ドララファは、5番ではなく4番の指で弾き 始めた方が手の動きも綺麗です。そうなると、2小節目の最後の音は4番で終わっていた方がよくなります。ですから、指変えをせずに4番で終わるように します。

1段目も2段目も、次の小節のことを考えての指番号になっています。はっきり言って、簡単な曲を弾く指番号は、どんな指を 持ってきても弾けてしまいます。指番号は、弾けるか弾けないか、で弾くものではなく、スムーズな手の動きができるかできないかが重要です。 これから先、難しい曲や速い動きの音楽を弾くようになった時に、適当な指番号で弾くクセがついていると、スムーズな動きができなかったり、 速い動きについていけなくなったりなど弊害がでてきます。そうならないために、口うるさく指番号について注意をしているのですが、生徒のみなさん には伝わっているでしょうか?音楽の基礎を学んでいる初級の段階で、楽譜の中の指番号を守って弾くようにして欲しいです。なぜこの指番号なのか、 考えられるようになるといいと思います。

わからないことや自分が思っていること・感じていることは、言葉に出して言わなければ相手には伝わりません。それは、先生と生徒さんでも

そうですが、親子関係でも友達関係でも同じ。黙っていても伝わらないです。特に、弾きたい曲がある場合などには、遠慮なく言ってきて欲しいと

思います。レベル的なことがあるので、そのままレッスンできるかどうかはわからないのですが、生徒さんの思いは受け取ることができます。

ある生徒さんは、自分の心の中の思いを私に言えずに、辛い思いをしていたようでした。伝えにくい状況を作っていたのかなぁ?やっぱり私って怖い? 自分で言えない時には保護者の方からでも構いませんし、何らかの形で発信しないと思いは伝わりません。でも今回、生徒さんと生徒さんのお母様と お話しする機会があり、それぞれの思いを話したことで行き違いになっていたことも分かり合えたり、向かっていきたい方向もわかったので、良かったと 思います。話し終えた時の生徒さんが清々しく感じられて、こちらも嬉しくなりました。話し合うことって大切ですね。なんでも言い合える環境を 作っていきたいと思います。言い出しにくい環境を作っていたと思っていなかったので、ちょっと反省・・・。

生徒さんの中には「春休みだから ピアノのレッスンもお休みがいいなぁ」と、お休み要求?をしてきてくれる生徒さんもいらっしゃったり、吹奏楽部の生徒さんは、リズムがわからないと 言って楽譜を持ってきてくれたり、色々とお話ししてくれる生徒さんもいらっしゃいます。思っていることをお話ししてくれたり、わからない ことを頼ってきてくれたりすることは嬉しいものです。思っていることを溜め込まず、どんどん伝えてきて欲しいです。お互い、風通しの良い環境を 築いていきたいですね。保護者の方も、疑問に思うことなどあれば発信をお願いします。個別に時間を割いて、面談?してもいいですよ〜。

ある生徒さんは、自分の心の中の思いを私に言えずに、辛い思いをしていたようでした。伝えにくい状況を作っていたのかなぁ?やっぱり私って怖い? 自分で言えない時には保護者の方からでも構いませんし、何らかの形で発信しないと思いは伝わりません。でも今回、生徒さんと生徒さんのお母様と お話しする機会があり、それぞれの思いを話したことで行き違いになっていたことも分かり合えたり、向かっていきたい方向もわかったので、良かったと 思います。話し終えた時の生徒さんが清々しく感じられて、こちらも嬉しくなりました。話し合うことって大切ですね。なんでも言い合える環境を 作っていきたいと思います。言い出しにくい環境を作っていたと思っていなかったので、ちょっと反省・・・。

生徒さんの中には「春休みだから ピアノのレッスンもお休みがいいなぁ」と、お休み要求?をしてきてくれる生徒さんもいらっしゃったり、吹奏楽部の生徒さんは、リズムがわからないと 言って楽譜を持ってきてくれたり、色々とお話ししてくれる生徒さんもいらっしゃいます。思っていることをお話ししてくれたり、わからない ことを頼ってきてくれたりすることは嬉しいものです。思っていることを溜め込まず、どんどん伝えてきて欲しいです。お互い、風通しの良い環境を 築いていきたいですね。保護者の方も、疑問に思うことなどあれば発信をお願いします。個別に時間を割いて、面談?してもいいですよ〜。