講師から

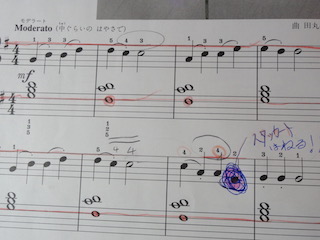

ピアノ学習が進んでいくと、♯、♭の記号を学習するようになります。その音だけに♯、♭をつけて演奏する場合は、臨時記号として楽譜上に

出てきますが、曲の最初から最後まで♯、♭をつけて演奏する場合は、調号としてト音記号、ヘ音記号の横に出てくることになります。

ピアノ学習が進んでいくと、♯、♭の記号を学習するようになります。その音だけに♯、♭をつけて演奏する場合は、臨時記号として楽譜上に

出てきますが、曲の最初から最後まで♯、♭をつけて演奏する場合は、調号としてト音記号、ヘ音記号の横に出てくることになります。写真の楽譜は、ト長調の楽譜になります。ファの音の場所に♯がついています。上段のト音記号の楽譜を例にとって説明すると、高いファの位置に ♯記号がありますね。ここで間違えてはいけないことは、ファの音は高いファだけではなく、真ん中のファもありますし、もっと高い高いファも あります。ピアノの鍵盤を下から上まで(低音部から高音部まで)見ていくと、たくさんのファが出てくるはずです。調号として♯、♭が出てきた 場合には、記号が書いてある高さの音だけではなく、鍵盤の全ての音(この場合はファの音)には全て♯をつけるようにしなければいけません。

小さな生徒さんの中には写真の楽譜のように、♯の位置にわかりやすいようにラインを引いている生徒さんもいらっしゃいますが、 実際にはこの高さのファの音だけが♯になるわけではありませんので、ラインを引かなくても♯に意識を持っていけるようにしていく必要があります。 さらにヘ音記号の楽譜を見てみると、♯がついているのは当然ですがファの音。1曲の最初から最後まで、右手も左手もどの高さを弾く時も、ファの音に ♯をつけるわけですから、ト音記号とヘ音記号の調号は同じ音についています。ト音記号とヘ音記号で違う音に♯がついているということはありません。

いつも弾いている生徒さんには当たり前の話ですが、調号のついた曲を初めて練習する生徒さんは、やってしまいがちな間違いです。実際に、 ある生徒さんは、高いファにだけ♯をつけて、真ん中のファには♯をつけずに練習されていました。間違ったことで、これからは間違えることなく 演奏ができていくと思います。間違えることはダメなことではないので、どんどん間違えて(?)正しいことを身につけていくようにしましょう。

最後に余談ですが、調号の学習に進んだ生徒さんにはお話をしていますが、♯、♭は、1つ2つ・・・と増えていく音の順番が決まっています。適当な音で増えて いくのではなく、これも決まりごとがあります。私は、♭の順番が頭に入っているので♭から書いていきますが、♭はシミラレソドファの順番、 ♯は♭の逆で、ファドソレラミシの順番です。♯が1つついている曲ならばファ(写真の楽譜がそうでした)、3つついている曲ならばファドソについて いるはずです。同様に♭が2つついている楽譜はシミ、4つついている楽譜はシミラレとなっています。時間がある時にでも、家にある楽譜で確かめて みるとよいでしょう。

先週からちょこちょこと体験レッスンを行っています。進級・進学の時期なので、新しい習い事を始めるのに適切な時期なのでしょう。

未就学児さんや小学校低学年のお子様がいらっしゃっていますが、お子様自身が「ピアノを習いたい」気持ちをお持ちなので、目がキラキラ

しているお子様が多いです。小さな生徒さんには、「ドの鍵盤の探し方」「3つのドの名前」「手の形」について、体験レッスンの中に

織り込みながらお話ししています。生徒の皆さんは、覚えているでしょうか?

ドの場所がわからない・・・と いう生徒さんは流石にいないと思いますが、「3つのドの名前」は言えますか?低いド、まんなかのド、高いドの3つです。「手の形」については 毎回のレッスンで注意されているということはないでしょうか?ペチャンコな手の形になっていたり、ピアノを弾いている時の手首の位置が、ピアノの 鍵盤よりも下がっている生徒さんは要注意。それでは、綺麗なピアノの音は出せていないはず。自分の手の形や弾いた時のピアノの音を聴いてみましょう。

今日来てくださった生徒さんは、最初、ドの鍵盤の場所がわからなかったのですが、探し方をお話ししてからは、嬉しそうに何度も何度も 弾いてくれていました。自分で正しい位置に指を持っていけていることが、嬉しいのでしょう。「習いたい」「やってみたい」と感じている今が、 その生徒さんにとっての適齢期。1番吸収も良く伸びる時期でもあります。すでにお越し下さっている生徒さんも、最初はそうだったはず。「頑張りたい」 と思って習い始めた時の気持ちを思い出してほしいと思います。学習が進むと難しくなっていきますから、思うように弾けないことも出てきます。 諦めてしまうことは簡単なことですが、「上手になりたい」「弾いてみたい」と思った習い始めの気持ちを、今一度思い出して練習につなげていってほしいと 思います。頑張る気持ち、応援しているからね。

ドの場所がわからない・・・と いう生徒さんは流石にいないと思いますが、「3つのドの名前」は言えますか?低いド、まんなかのド、高いドの3つです。「手の形」については 毎回のレッスンで注意されているということはないでしょうか?ペチャンコな手の形になっていたり、ピアノを弾いている時の手首の位置が、ピアノの 鍵盤よりも下がっている生徒さんは要注意。それでは、綺麗なピアノの音は出せていないはず。自分の手の形や弾いた時のピアノの音を聴いてみましょう。

今日来てくださった生徒さんは、最初、ドの鍵盤の場所がわからなかったのですが、探し方をお話ししてからは、嬉しそうに何度も何度も 弾いてくれていました。自分で正しい位置に指を持っていけていることが、嬉しいのでしょう。「習いたい」「やってみたい」と感じている今が、 その生徒さんにとっての適齢期。1番吸収も良く伸びる時期でもあります。すでにお越し下さっている生徒さんも、最初はそうだったはず。「頑張りたい」 と思って習い始めた時の気持ちを思い出してほしいと思います。学習が進むと難しくなっていきますから、思うように弾けないことも出てきます。 諦めてしまうことは簡単なことですが、「上手になりたい」「弾いてみたい」と思った習い始めの気持ちを、今一度思い出して練習につなげていってほしいと 思います。頑張る気持ち、応援しているからね。

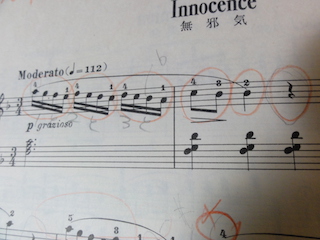

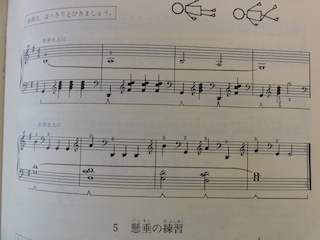

「リズムがわからな〜い」と嘆く生徒さん。写真の楽譜は、ブルグミュラーNo.5の楽譜です。初級レベルの学習が終了すると、生徒さんによって

進むテキストがわかれてくるのですが、ほとんどの生徒さんはこのブルグミュラーを選択します。合唱コンクールの伴奏を希望する生徒さんなら、

進んでおいた方がよいテキストになります。

「リズムがわからな〜い」と嘆く生徒さん。写真の楽譜は、ブルグミュラーNo.5の楽譜です。初級レベルの学習が終了すると、生徒さんによって

進むテキストがわかれてくるのですが、ほとんどの生徒さんはこのブルグミュラーを選択します。合唱コンクールの伴奏を希望する生徒さんなら、

進んでおいた方がよいテキストになります。ブルグミュラーまで学習が進んでくると、基礎の学習が終了していますから、「わからな〜い」 なんてことはないのが普通です。この生徒さんも、本当は「わからな〜い」ではなくて、考えることが面倒なだけだと思うのですが・・・。楽譜は、 面倒がっていては読むことはできません。いつも言っていますが、正しくリズムを取るためには、数えて弾くことが求められます。どんなリズムでも、 数えてみれば案外簡単なもの。16分音符の細かいリズムが出てきているので難しそうに見えますが、そんなことはありません。では、難しいと感じてしまった 場合、どんなことに気をつけてリズム取りをしていったら良いのか、見ていきましょう。

さて、この曲は何拍子?これは1番重要なこと。何拍子の 曲を演奏するのかわからなければ、数えながら弾くことはできません。この曲は3拍子の曲なので、1小節を、まずは3つのかたまりにわけてみると良いでしょう。 3つのかたまりにわけたものが、赤丸で囲んであります。楽譜は、付点4分音符などの割り切れない音符を除いて、大抵はかたまりで考えやすいように書かれています。 1拍づつのかたまりにわけることができたら、あとは、数え方をどうするか?3連符などの特殊なリズムでない限り、1,2,3・・・もしくは1と2と3と・・・の 数え方になります。この曲の場合は、16分音符の細かなリズムが入っている曲になりますから、と、を入れて1と2と3と・・・と数えた方が弾きやすそうです。 1拍づつにわけられたものを、さらに2分割して、1と に分けて考えると、1小節が1と2と3と に数えられませんか?

自分で正しく弾く力をつける ためには、考えることをやめてはいけません。答えだけを簡単に教えてもらえば、楽に進めるかもしれませんが、それでは力はつきませんよね。まずは、1小節を 1拍づつのかたまりにわけること。そこからさらに分割した方がいいのか、分割しなくてもいいのか、楽譜の中のリズムを見てから判断するようにしていけば よいでしょう。ここまで進んでいる生徒さんなら、リズム取りができる力のある生徒さんですから、面倒がらずに読んでみるようにしてください。それでも難しい 場合は、一緒に読んでいきたいと思います。

神田ピアノ教室に通い始めて、4月からちょうど3年目に突入する生徒さんがいます。小学校低学年の生徒さんです。何種類かある出席カードの中から、青色の

出席カードを選んでくれました。これからレッスンを重ねるたびに、1つづつシールが増えていきますね。3年目の第1回目のレッスンで、生徒さんから初めて

「ピアノが上手になりたい」と言う言葉をもらいました。今までは何だったの?と、つっこみたく(?)なりますが、小さな生徒さんの場合は、はっきりとした

目標がない場合がほとんどです。個人的には、それはそれでいいと思っていますが、ピアノは練習が必要な習い事。ピアノを習っていくためには、練習がついて

まわります。

神田ピアノ教室に通い始めて、4月からちょうど3年目に突入する生徒さんがいます。小学校低学年の生徒さんです。何種類かある出席カードの中から、青色の

出席カードを選んでくれました。これからレッスンを重ねるたびに、1つづつシールが増えていきますね。3年目の第1回目のレッスンで、生徒さんから初めて

「ピアノが上手になりたい」と言う言葉をもらいました。今までは何だったの?と、つっこみたく(?)なりますが、小さな生徒さんの場合は、はっきりとした

目標がない場合がほとんどです。個人的には、それはそれでいいと思っていますが、ピアノは練習が必要な習い事。ピアノを習っていくためには、練習がついて

まわります。ピアノでも勉強でも、その他のお稽古事でも何でもそうですが、できるものは楽しいし、できないものは楽しくありません。楽しくないから することが嫌になってしまう・・・。目的や目標がはっきりしている大人ならば、嫌なものでも仕方がないので(?)続けることができますが、ピアノは、強いて 続けなくてもいいものです。でも、できないからといってすぐに辞めてしまうことは、忍耐力が養えないし、自信にも繋がっていきません。そんな時は、やはり 周りの大人の出番だと思っています。前向きに頑張っていけるような言葉掛けだったり、見守りだったり、私も含めて保護者の方の対応1つでお子様の気持ちはどんな方向にも 向かっていきます。そう考えると責任重大ですね。

物事は、右肩上がりでいつも上向きに進んでいくなんてことはありません。ピアノも同じです。 練習を頑張っていても、すんなりできないことはたくさんあります。なかなか上手にならなくて嫌になることだって当然あります。できたりできなかったりを 繰り返しながら、上達していきます。逃げ出したくなることもあるかも・・・ですね。実際、私も高校生の時に逃げ出したこと、あります。いろんな経験を 通して今があると思えば、それもよかったかなぁ〜。

さて、「ピアノが上手になりたい」と言ってくれた生徒さん。考えてみれば、ついこの間まで「ピアノ好き?」 との問いかけに「わからない」と答えていました。好きかどうかわからなかったピアノが「上手になりたい」とまで思うようになったこと、大きな1歩です。 私は、教室の生徒さんにはピアノが上達して欲しいと思っています。そして、上達させてあげることが仕事。保護者の方は、お子様を前向きに練習させて あげることをして欲しいと思っています。練習をしない生徒さんを上手にしてあげる術は持ち合わせていないので、1日15分のピアノ練習をして、目標に 向かって進んでいきましょう。

新年度のレッスンが始まっています。進級・進学おめでとうございます。新しい先生の話やお友達の話、楽しく聞かせてもらっています。年度替わりは

何かとイレギュラーなことも多く、また新しい時間割で予定が立たなかったりすると思います。そんな時は可能な限りで振替レッスンを行って

いますから、遠慮なく申し出てくださいね。

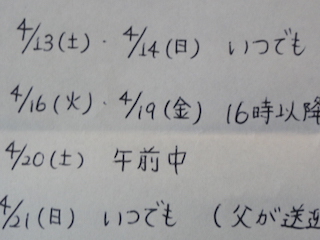

新年度のレッスンが始まっています。進級・進学おめでとうございます。新しい先生の話やお友達の話、楽しく聞かせてもらっています。年度替わりは

何かとイレギュラーなことも多く、また新しい時間割で予定が立たなかったりすると思います。そんな時は可能な限りで振替レッスンを行って

いますから、遠慮なく申し出てくださいね。今回、保護者会の日程とレッスンが重なってしまい、生徒さんから振替レッスンの申し込みが ありました。保護者会か〜。私にとっては懐かしい響きです。年度始めは役員決めもあったりして、大変ですよね〜?それはさておき、振替レッスンの 日程を決めるに当たって、保護者の方から何日か分の生徒さんの空き時間をいただきました。一目見て、「これ、いい!」と思いました。よく生徒さん側から 「○日の○時〜お願いします」と言われることもあるのですが、ピンポイントで指定されても他の生徒さんのレッスン時間だと、当然ですが振替レッスンは 行えません。「では、○時〜はどうですか?」とお返しをして、すんなり決まれば良いのですが、生徒さん側の他のお稽古ごとや用事が入っていると、 何回ものやりとりをすることになってしまいます。これだけで疲れてしまいますよね。

小学生の生徒さんが通いやすい夕方〜の時間は、他の 生徒さんの通いやすい時間でもあるので、各曜日、塞がっていることが多いのが現状です。今回のように、たまたまお休み連絡があり、振替レッスンを 行う場合もあるので、1回だけ空いてしまうこともあるのですが、毎週毎週あることではありません。スムーズに振替レッスンを決めるには、いくつかの 選択肢があると決めやすいです。もちろん、お手紙でなくても電話でも構いません。電話ですと、その場でのやり取りになるので、すぐに決まります。ただ、 レッスン中の電話ではゆっくりと時間を取ることができませんので、午前中か夜9時以降にお願いしたいです。

高校生以上の生徒さんと希望のあった保護者の方には、メールアドレスもお渡ししていますので、メールでのやり取りでも構いません。振替レッスンの 申し込みだけではなく、レッスンについての問い合わせや疑問に思ったことはもちろん、ピアノと関係のない相談事(?)でもいいですよ。頼りに ならないかもしれませんが・・・。気軽にお話しできる関係性を持っていけたらと思います。

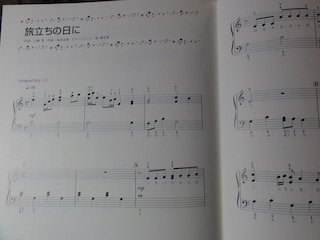

弾きたい曲がたくさんあるということで、ポピュラー曲のレッスンに入った小学6年生の生徒さん。基礎部分の学習が終了している生徒さんなので、これからは

弾きたい曲で上達を目指します。1曲目のレッスン曲は「旅立ちの日に」。最近では、卒業式でもあまり聴かれなくなりましたが、数年前まではどこの学校も

この歌が歌われていました。教室のレッスンでも、この歌の伴奏のレッスンをたくさんしてきた記憶があります。

弾きたい曲がたくさんあるということで、ポピュラー曲のレッスンに入った小学6年生の生徒さん。基礎部分の学習が終了している生徒さんなので、これからは

弾きたい曲で上達を目指します。1曲目のレッスン曲は「旅立ちの日に」。最近では、卒業式でもあまり聴かれなくなりましたが、数年前まではどこの学校も

この歌が歌われていました。教室のレッスンでも、この歌の伴奏のレッスンをたくさんしてきた記憶があります。先週、この曲の初めてのレッスンで、 「適当に弾いてみたから合っているかわからない」と言って弾いてくれましたが、案の定、冒頭2小節の右手リズムが何だか変。4分音符、8分音符、16分音符が 入ったリズムになっているのですが、縦の線(拍子)が合ってないから、何拍子の曲を弾いているのかわからない状態になっていました。でも、ここまでの学習を してきている生徒さんだから弾けないことはないのですが、面倒に感じてしまったのかな?知っている曲だけに、何とな〜く適当に 弾いていても、自分では合っているように聴こえることもあります。そんな時はやっぱり「数えながら弾き」に限ります。細かい単位のリズムが入った曲なので、 数え方は1と2と3と4と・・・最初は「と」を入れて数えた方が良いです。歌のメロディーは弾きやすいリズムの楽譜なので、リズムの取り方で苦労することは ありませんが、冒頭2小節は注意が必要。「おうちでもう1回、おさらいをしてみてね。数えながら練習すると正しく弾けるよ」と、レッスンを終了しました。

そして迎えた今週のレッスンでは、「右手できるようになった」との言葉通り、正しいリズムで弾いてきてくれました。やっぱり、正しいリズムが いいです。リズムが違っていればこの曲にはなりません。もちろん音間違いがあっても、別の曲になってしまいます。音もリズムも正しく演奏して初めて、 曲を仕上げるスタートラインに立つことになります。楽譜を読み込む学習をしてきたのですから、楽譜通りの音、リズムで弾くことは当たり前。むしろ、ここ からが私の仕事です。その曲らしく表情をつけること、表現することをしていきたいと思っています。ただ弾いているだけなんて、つまらないし勿体無い。 表情豊かな曲に仕上げるためにも、楽譜は丁寧に数えながら練習をしていきましょう。

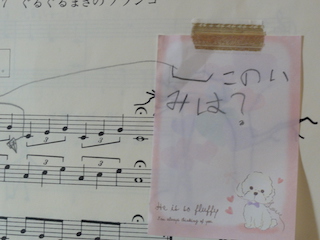

小学2年生の生徒さんのレッスンを始めようとテキストを開いたら、楽譜に何やら付箋が貼ってありました。ん?なになに?と思って付箋をよく

見ると・・・。楽譜の中にあった記号がわからなかったらしく、書き留めてありました。楽譜をよ〜く見ているのですね。この記号、いつもいつも

書いてあるものでもないので、まず、いつもと違うことに気がつけたこと、素晴らしいと思います。そして、頭の中が?になった時に、聞いてみよう、と

思ってくれたこと、とてもいいことです。

小学2年生の生徒さんのレッスンを始めようとテキストを開いたら、楽譜に何やら付箋が貼ってありました。ん?なになに?と思って付箋をよく

見ると・・・。楽譜の中にあった記号がわからなかったらしく、書き留めてありました。楽譜をよ〜く見ているのですね。この記号、いつもいつも

書いてあるものでもないので、まず、いつもと違うことに気がつけたこと、素晴らしいと思います。そして、頭の中が?になった時に、聞いてみよう、と

思ってくれたこと、とてもいいことです。ちなみに、生徒さんが疑問に思った記号は、3連符であることを表す記号です。練習してくれている 曲は3蓮符の曲なのです。通常、8分音符は2つで1拍になる音符ですから、3つあれば1拍半の長さ分の音符になります。が、3連符と言って、特別に8分音符を 3つで1拍に数える音符が存在します。3蓮符の音符と通常の8分音符とを区別するために、3蓮符の音符には「3つで1拍ですよ」の意味を込めて、このような 記号が使われます。3蓮符の学習をした生徒さんならば良く知っていると思いますが、数え方も3連符用の特殊な数え方がありましたよね?覚えているでしょうか? 忘れている生徒さんは、おさらいをしたいと思います。

今回、この生徒さんには「わからないことを聞いてみようって思ったこと、偉いね〜」と 声かけをしたところ、お母様に書いておくように言われたとのことでした。お母様も偉いですよね。「3連符の曲なんだから、3連符を表しているんじゃ ないの?」と、答えることもできたはず。もちろん自宅で教えてくださって構いません。でも、更に一言、「お母さんはこう思うけど、先生に聞いてみたら?」 と聞くことを促してくださると、生徒さんも聞きやすいかなと思います。

知らないこと・わからないことを聞くことは恥ずかしいことでは ありません。知らないことを知らないままにしておくことの方が、後々、恥ずかしい思いをすることもあります。学校の勉強でも同じこと。どんどん先生に 聞いたら良いですし、塾に通われている生徒さんならば、塾の先生を捕まえて(?)聞くくらいでないと、理解は深まりません。せっかく習っているのですから、 先生はどんどん使い倒しましょう。わからないことを質問できる生徒さんになって欲しいと思います。

テキスト終了時に開けることができる「がんばったBOX」ですが、今回、少しばかりプレゼント品を追加しました。生徒さんの年齢層も広く、すべての

生徒さんに好まれるものの品揃えが難しいところ。これでも結構、頭を悩ませているのですが、世代間ギャップ?かな。うまくいっているのかいって

いないのか・・・。何を追加したのかは、はっきりわかってしまうと楽しみもないので、写真はこんな感じです。気になる生徒さん、頑張って練習曲を

終わらせましょう。

テキスト終了時に開けることができる「がんばったBOX」ですが、今回、少しばかりプレゼント品を追加しました。生徒さんの年齢層も広く、すべての

生徒さんに好まれるものの品揃えが難しいところ。これでも結構、頭を悩ませているのですが、世代間ギャップ?かな。うまくいっているのかいって

いないのか・・・。何を追加したのかは、はっきりわかってしまうと楽しみもないので、写真はこんな感じです。気になる生徒さん、頑張って練習曲を

終わらせましょう。テキストの最後の曲に取り掛かっている生徒さん、あと2〜3曲でテキスト終了になる生徒さんが結構いらっしゃいます。 もうひと頑張りですから、終了に向けてラストスパートをかけちゃいましょう。先週から、タイムを計って音読みをやっていく「音読み大会」にも 力を入れています。すでにレベル4まで合格した生徒さんには関係のないお話ですが、最後まで合格をしていない生徒さんは、レッスン時間中に一緒に 音読みもしています。自宅でも音読み学習をしていただくと、速くさっさと音読みができるようになりますから、やってみると良いでしょう。

現在は、テキスト終了時とステップ参加時、音読みレベル4合格時に開けることができる「がんばったBOX」ですが、テキスト終了時だけではなく、 他の場面でも活用できないかと考え中です。テキスト終了とは別に、50曲、100曲をマスター(合格)したら開けられるようにするなど、ピアノ練習を 頑張れるように活用できるといいと思っています。BOXの中身についても、他の教室では「お菓子」を渡しているところもあったり、ペンケースやポーチ など、その都度先生が選んで渡していたり、様々でした。どんな感じにしていくのが良いのか、そもそも、ご褒美的なものが必要なのかどうか、私自身も 迷っている最中です。生徒さんと保護者の方では立場が違うので、意見は分かれてしまうと思いますが、何か良い提案などありましたらご一報いただけると 嬉しいです。ピアノの練習は楽しいことばかりではなく、辛いことも多いです。辛い練習の手助けになればいいなぁと思っていますので、少しずつ練習に 力を入れていきましょう。

新年度に入り、ある中学校では、今年の合唱コンクールの課題曲が発表になりました。生徒さんの話によると、クラスでピアノ伴奏を希望している

生徒さんは3人とのこと。合唱コンクールでは、課題曲・自由曲の2曲の演奏になりますので、オーデションになった場合、通過できるのは2人まで。

1人は残念な結果になってしまう計算です。

新年度に入り、ある中学校では、今年の合唱コンクールの課題曲が発表になりました。生徒さんの話によると、クラスでピアノ伴奏を希望している

生徒さんは3人とのこと。合唱コンクールでは、課題曲・自由曲の2曲の演奏になりますので、オーデションになった場合、通過できるのは2人まで。

1人は残念な結果になってしまう計算です。オーデションやコンクールなど、他の人と競い合う場面では、本番と同じように仕上げていく 必要があります。当然ですが、上手な人がオーデションでは通過します。音やリズムを正しく取ることはもちろん、強弱の表現がなく曲想の乏しい「ただ弾いているだけピアノ」では、 生き残っていくことは難しいです。同時に曲のテンポ(速さ)も、その曲が求めている速さで仕上げなければなりません。自分1人で弾くソロピアノと 違って、何かの伴奏をするということは相手がいるということ。合唱コンクールの場合は、歌っている人が相手になります。相手のことを考えられる 余裕のある弾き方ができなければいけません。実際に伴奏をするときには、指揮者を見ながらの演奏になりますから、鍵盤ばかりを見ていないと 弾けないような余裕のない演奏では、歌と伴奏がズレて格好が悪い演奏になります。では、余裕のある演奏をするためにはどうすれば よいのか?残念ながら、練習を積み重ねるしか方法はありません。何度も何度も弾き込んで、自分の演奏に自信が持てるようにしておきます。 多少のミスがあっても、動じないで弾き続けられるようにしておきましょう。

かなりの練習が必要なオーデションですが、オーデションに 臨むにあたって1番大切なことは、自分の気持ちです。やりたいのか・やりたくないのか、弾きたいのか・弾きたくないのか、自分の気持ちが揺らいでいては、 厳しい練習やレッスンにはついてくることができません。結果がどうであれ、受けるからには受かるようなレッスンになりますし、「優しく楽しいレッスン」 にはなりません。私の毒のある言葉掛けにも(笑)めげずについてくる覚悟が必要です。この生徒さんにも帰り際に「弾きたいの?弾きたくないの?」と、 問いかけをしました。生徒さんは「弾きたい」との返答。「じゃ、やるしかないよね」こうして、今年も合唱コンクールへの挑戦が始まります。

大きな生徒さんは何気に踏んでいるピアノペダルですが、このペダルを綺麗に上手に踏むためには、自分の耳が頼りです。「ペダルは耳で踏む」と

言われるくらい、耳は重要な働きをします。何故って、音の濁りがあるのかないのか、判断するのは自分。汚い音が響いていたらアウトです。

私の個人的な意見としては、ペダル学習は早い時期に導入したいと思っています。ペダルが問題なく踏めるようになるには、かなりの時間が

必要になってきますので、マスターするのに時間がかかってしまうから。ただ、それにはピアノ学習の基礎の部分の学習が終了していることが

条件です。音が読めない、リズムがわからない・・・状態では、足どころの話ではないですよね?

大きな生徒さんは何気に踏んでいるピアノペダルですが、このペダルを綺麗に上手に踏むためには、自分の耳が頼りです。「ペダルは耳で踏む」と

言われるくらい、耳は重要な働きをします。何故って、音の濁りがあるのかないのか、判断するのは自分。汚い音が響いていたらアウトです。

私の個人的な意見としては、ペダル学習は早い時期に導入したいと思っています。ペダルが問題なく踏めるようになるには、かなりの時間が

必要になってきますので、マスターするのに時間がかかってしまうから。ただ、それにはピアノ学習の基礎の部分の学習が終了していることが

条件です。音が読めない、リズムがわからない・・・状態では、足どころの話ではないですよね?そしてもう1つ、実際にペダルを踏む 段階においてクリアしなければならないことは、その曲がスルスル弾けているかどうか。ペダルは上手に踏めば、音の伸びがあり綺麗に響いてくれ ますが、それは、ミスタッチなく正しい音で演奏しているからであって、音の間違いがある状態でペダルを正しく踏んでいたとしても、綺麗な音の 響きにはなりません。「手でスルスル状態」で演奏することが、ペダルを入れる条件になってきます。実際、合唱コンクール伴奏のレッスンでも、 まずは楽譜通りに正しく弾くことをしています。演奏する「手」が、何の問題もなく動く状態にしておいてからペダルを入れる作業を行います。 ここまでしておいても実際にペダルを入れていくと、手と足が違う動きをするために、ペダル初心者さんだと演奏が崩れてしまうことが多々あります。 それくらいペダルって難しいもの。慣れていくしかありません。

今回、「旅立ちの日に」を練習中の生徒さんに、「ペダルを入れて仕上げていきたい」 と伝えたところ、喜んでいる様子でした。1曲を通してペダルを入れて仕上げることが初めての生徒さんなので、嬉しくなる気持ちもわかるのですが、 早速、ガチャガチャとペダルを入れて弾いてしまっています。まだ、完全に上手に演奏できていない状態でのペダル入れは、お遊びになってしまうので オススメできません。ちょうど、ピアノレッスンも来週から連休に入りますので、連休中にスルスルと弾くことを課題に出しました。ペダル学習を良い 状態でスタートさせるためにも、スルスル状態の曲を目指しましょう。もちろん、ペダルを踏まない生徒さんも、曲は最初から最後までスルスル弾くことが 基本です。つっかえ弾きにならないように仕上げて欲しいと思います。

ピアノは右手、左手で様々な音を奏でて演奏しますが、演奏する全ての音を大きく弾けばいいものでしょうか?どれもこれも大きな音で

演奏していたのでは、ただのうるさい曲になってしまいます。曲にはそれぞれ、大きく弾くべき音、小さく弾くべき音が存在します。

わかりやすい例えで言うと、右手が旋律(メロディー)、左手が伴奏を弾いている曲の場合は、大きく弾くべき音は旋律部分。伴奏が

旋律よりも大きく響いている曲なんて、一体何の曲を弾いているのかわからなくなります。

ピアノは右手、左手で様々な音を奏でて演奏しますが、演奏する全ての音を大きく弾けばいいものでしょうか?どれもこれも大きな音で

演奏していたのでは、ただのうるさい曲になってしまいます。曲にはそれぞれ、大きく弾くべき音、小さく弾くべき音が存在します。

わかりやすい例えで言うと、右手が旋律(メロディー)、左手が伴奏を弾いている曲の場合は、大きく弾くべき音は旋律部分。伴奏が

旋律よりも大きく響いている曲なんて、一体何の曲を弾いているのかわからなくなります。旋律と伴奏が右手と左手でわかれている 曲の場合は、弾いていても楽譜を見ていてもわかりやすいのですが、同じ右手で弾く音の中に、大きく響かせたい音と小さく弾いてほしい 音とが入り混じっている場合もあります。「右手で弾く音だから全部大きいんでしょ?」と考えて演奏してしまうと、綺麗でない音楽が 流れてしまう曲もあると言うこと。写真の楽譜の曲を練習してきてくれた中学生のピアノ男子くん。ペダルを入れて演奏する曲になっています。 ペダルの踏み方は申し分ないのですが、何だか冴えない音楽になっちゃって・・・。(失礼!)1段目は右手が旋律になっています。ゆったりした 流れの音楽ですが、とても綺麗な旋律です。問題は2段目。2段目の右手の音の中に、1段目の旋律が隠れているのです。実際には、隠れている 旋律の音だけを響かせるようにすると、旋律が浮かび上がって綺麗に仕上がります。この曲は、隠れている旋律を見つけられるかどうかにかかって います。

こういう小さなことに気がつけるかどうかは、自分の弾いている音をよく聴いていなければ気がつくことはできません。いつも 言っていますが「ただ弾いているだけピアノ」では、気がつくことは難しいでしょう。聴く人の立場になって考えることが大切です。どの音が響いて いたら綺麗なのか?、どの音を響かせたいのか?、常に聴いてくれる相手のことを思って演奏することを心がけましょう。

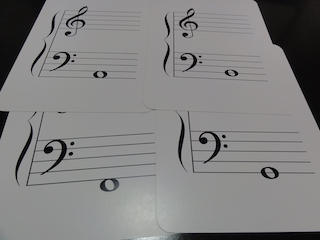

音符カード早読み大会が終了していない生徒さんを対象に、レッスンの5分間を使って、音符カード読みやタイム計測をしています。レベルとタイムに

ついては、先に配布したお便りの通りとなっています。お便りを失くしてしまった生徒さんや保護者の方で入り用な場合は、お声掛けください。

新しいお便りをお渡ししたいと思います。

音符カード早読み大会が終了していない生徒さんを対象に、レッスンの5分間を使って、音符カード読みやタイム計測をしています。レベルとタイムに

ついては、先に配布したお便りの通りとなっています。お便りを失くしてしまった生徒さんや保護者の方で入り用な場合は、お声掛けください。

新しいお便りをお渡ししたいと思います。生徒さんたちと音符カード読みをやっていて感じることは、苦手とする音符カードはヘ音記号であると いうこと。全ての生徒さんに共通しています。みなさん、ト音記号はさっさと読めるのです。ところがヘ音記号になると、途端に動きが止まってしまいます。 ・・・と言うことは、ヘ音記号の音を、集中的に読む練習をすればいいということです。苦手がわかるって便利。できないものがわかっているのだから、でき ないものだけを集中勉強すればいいですね。五線を数えれば正しい音はわかると思うのですが、それでは新しい楽譜の曲を練習するときに、音読みで時間が かかってしまいます。五線の中の音がパッとわかれば、音読みには苦労しませんから、楽譜を見た時には音がわかっている状態になります。それが理想です。

音符カード早読み大会では、1枚のカードを1秒程度で読むことができれば合格するように設定されています。年齢が大きければ有利と言うことはなく、 音符読みの学習をコツコツしている生徒さんが有利です。未就学児さんでも、合格をする生徒さんはいらっしゃいます。音読みは、音符に慣れ親しんでいる 度合いですから、お家で毎日5分程度の音読み訓練をしてみましょう。一度読めるようになった音符は忘れないものです。ちょうど長い連休に入っています。 レベル4までの合格がまだの生徒さんは、連休明けに合格できるよう、音読み訓練にも力を入れてみましょう。