講師から

長かった連休生活も終わり、今日からは幼稚園や学校も始まったことと思います。どのような連休だったでしょうか?ある生徒さんは「遊び倒す」

なんて言っていましたが、十分に遊べたでしょうか?中学生・高校生で部活動をしている生徒さんは、連休もあまり関係なく学校に登校されていたようです。

思い思いの連休も終わって、ピアノのレッスンも今日からスタートです。時間に遅れないようにきてくださいね。

長かった連休生活も終わり、今日からは幼稚園や学校も始まったことと思います。どのような連休だったでしょうか?ある生徒さんは「遊び倒す」

なんて言っていましたが、十分に遊べたでしょうか?中学生・高校生で部活動をしている生徒さんは、連休もあまり関係なく学校に登校されていたようです。

思い思いの連休も終わって、ピアノのレッスンも今日からスタートです。時間に遅れないようにきてくださいね。連休に入る前に、何人かの 生徒さんが、テキスト終了を迎えました。完全にテキスト終了をされた生徒さんには、新しいテキストや教材をお渡ししていますので、既に新しい テキストからの宿題に取り組んでいらっしゃると思います。新しいテキストは難しくなっていきますが、嬉しいですね。中学生の生徒さんは「新しい テキストやった〜」と言って持って帰っていました。きっと今が1番、頑張る気持ちもある時。どんどん進めて欲しいと思います。

神田 ピアノ教室では、テキストが終了すると、テキストの最後のページに終了した日付を書くことにしています。初級用のテキストやワークブックには、 あらかじめ学習者の名前と終了した日付が書けるようになっているものもあるのですが、それも初級用のテキストまで。もちろん、書けるページが あるものには、そこに生徒さんのお名前と終了した日付を記しています。そのほかのテキストには、私が最後のページに終了した日付だけを書き込んでいますが、 ご存知だったでしょうか?書いたからどうという事もないのですが、何年か先にパラパラとめくった時、大きくなった時に、「○年生の時に終了したんだな」と、 少し懐かしく思いませんか?頑張った証があるような気がして嬉しく思ってくれればと思います。私が小さいときに使用していたテキストのいくつかも 教室には置いてあるのですが、「○年生でやってたんだ〜」と思う事もあります。かなり昔の話になりますけど・・・。

あと2~3曲で終了する 生徒さんもいらっしゃいますし、自分のペースでよいので、コツコツがんばっていきましょう。ピアノは毎日の練習が大事。たくさんの時間を1度にまとめて するのではなく、少しの時間を毎日続ける方が上達します。少しづつでも前に進んでいけるように、練習に取り組んでほしいと思います。

今週は長かった連休が明けてのレッスンとなっていますが、みなさん、元気に通ってきてくださって嬉しい限りです。今のところ、体調がすぐれない

生徒さんはいらっしゃいませんが、風邪やインフルエンザの話も耳に入ってきます。愛知の学校では新学期早々、学級閉鎖になった学校も。インフル

エンザは冬のもの、という常識も崩れているのかもしれませんね。

今週は長かった連休が明けてのレッスンとなっていますが、みなさん、元気に通ってきてくださって嬉しい限りです。今のところ、体調がすぐれない

生徒さんはいらっしゃいませんが、風邪やインフルエンザの話も耳に入ってきます。愛知の学校では新学期早々、学級閉鎖になった学校も。インフル

エンザは冬のもの、という常識も崩れているのかもしれませんね。今日は、忘れ物の連絡です。玄関の外にかわいらしい傘が立て掛けて あったようなのですが(娘が夜遅くに見つけてくれました)、きっと生徒さんの忘れ物だと思います。多分、小学生の女の子さんだと思うのですが・・・。 今週は今までのところ、雨の中でのレッスンにはなっていませんので、雲行きが怪しくて、用心の為に持ってきてくださったのではないでしょうか? もしかしたら、保護者の方に「持って行った方がいいわよ」と、声をかけられたのかもしれません。私も今だに、大学生の子供たち相手に「今日は 傘を持って行って〜」と、声をかけるくらいですから。レッスンが終わって雨が降っていたら、傘を持って帰ることを忘れないと思うのですが、運の よいことに、雨が降っている状態ではなかった為に、忘れてしまったのでしょう。

今は、玄関内に入れて保管しています。目につくところに 置いてありますので、次のレッスンの時でも困らないのであれば、持って帰って欲しいと思います。急ぎで要りようでしたら、レッスン中はいつでも 取りに来てくださって構わないのですが、レッスンをしていないときは、当然ですが玄関は開けておりませんので、連絡を入れていただけると確実に お渡しすることができると思います。出かけてしまって不在の場合もあります。基本は引きこもり生活をしているのですが(?)出かける時もあるのですよ〜。 せっかくの大切な傘、引き取ってあげてくださいね。

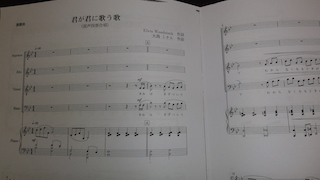

連休明けの最初のレッスンで、20ページもある楽譜を持ってきた生徒さん。ピカピカの高校1年生の生徒さんです。合唱コンクールのピアノ伴奏者に

選ばれたとのことで、伴奏譜を持ってきてくれたのでした。連休に入る前の日に学校から楽譜を渡されたとのこと。合唱コンクール本番は、6月の

最初とのことで、いやいやいや、レッスンをした日から考えると、1ヶ月を切っていました。え〜!20ページもの曲を1ヶ月ほどで仕上げるの?

これ、結構ハード。相当な読譜力が求められます。

連休明けの最初のレッスンで、20ページもある楽譜を持ってきた生徒さん。ピカピカの高校1年生の生徒さんです。合唱コンクールのピアノ伴奏者に

選ばれたとのことで、伴奏譜を持ってきてくれたのでした。連休に入る前の日に学校から楽譜を渡されたとのこと。合唱コンクール本番は、6月の

最初とのことで、いやいやいや、レッスンをした日から考えると、1ヶ月を切っていました。え〜!20ページもの曲を1ヶ月ほどで仕上げるの?

これ、結構ハード。相当な読譜力が求められます。当の生徒さんは、20ページの楽譜を最後まで弾いてきてくれていました。もちろん、 今の段階では完璧ではありません。でも、厳しいことをいうと、ここまでできる生徒さんでないと、高校での合唱コンクールでの伴奏者は務まらないと いうこと。仕上がりの期日が決まっている曲の場合は、楽譜を読んで、スルスル演奏ができてからの、弾き込みに時間がかかります。ただ弾けていれば いいというわけではありません。曲を作っていくのはここからがスタートです。余裕を持った演奏をするためには、弾くことがやっとの状態では、正直、 きついです。

この生徒さんとのお付き合いは、小学低学年からのお付き合いです。小学校、中学校と学校で活躍されてきている姿を見てきて いるので、実は、心配はしていません。音楽大好き!ピアノ大好き!が溢れているような生徒さんです。それよりも、このレベルがこなせる生徒さんが、 高校に何人もいることにびっくりです。生徒さんの通われている高校が何クラスあるのか知らないのですが、各クラス、伴奏者はこのハードなピアノ練習を やっていくということ。音大に進む生徒さんでも多いのかなぁ?音大を受験する生徒さんのレベルなら、このレベルは普通なのですが、うちの生徒 さんは、そこまでは考えておられないよう。それに、進学校に通われているので、それなりに勉強もハードなわけで・・・。やはり、小さい頃からのコツコツ ピアノ練習が実った形ですね。余談ですが、この生徒さん、高校受験の時も休まずにレッスンに来てくれていました。もちろん練習する曲は、ポピュラー 系の弾きやすい曲をやってきていたのですが、それでも、卒業式でのピアノ伴奏も務められて頑張ってきました。根性のある(?)生徒さんです。

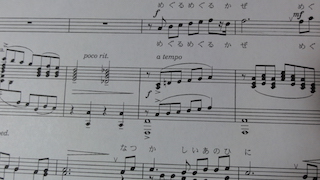

これから合唱コンクールまで、この曲がどのように仕上がっていくのか、とても楽しみにしている私がいます。実は、私もこの曲について必死?で学習中です。 どのような気持ちで弾いたら良いのか、広がりをどう感じて弾いたら良いのかなど、作詞者と作曲者の思いを汲んでいけるように、インタビュー記事などを 読んでいるのですが・・・。この曲の作詞者はリリーフランキーさん、作曲者は大島ミチルさん。素敵な曲です。さぁ、この曲がどう料理されるのか、ワクワクです。 頑張っていきましょ。

レッスンでは、音符カードの早読みをやっています。小学生の生徒さんから高校生の生徒さんまでが挑戦中です。合格タイムがあるので、

なかなか難しい挑戦となっていますが、低学年の生徒さんでも合格できてしまいますから、できない挑戦ではありませんし、是非とも

合格をしてほしいと思っています。

音符カード読みは大抵、レッスンの初めに5分程度を使って挑戦してもらっているのですが、 ある生徒さんのレッスンで、「どうせできないからやらない。やる・やらないの選択は一人一人勝手でしょ」的な発言がありました。 もちろんそうです。やる・やらないは自由。教室の生徒さんの中にも、やっていない生徒さんも何人かいらっしゃいます。だから、強制は していないのですが、この発言をした生徒さんは小学2年生。いやいやいや、ちょっと待って。小学2年生の発言とは思えません。人生を悟った(?) ような発言に、驚きもしましたし悲しく感じました。小学2年生で、こんな言葉がでてくる原因は、きっと周りの大人たちが使っているのでは ないでしょうか?レッスンの終わりに、保護者の方に確認したところ「使っているかもしれません」とのことでした。これ、悪い魔法にお子様を かけちゃってます。

身近にいる大人やお友達などの言葉使いは、良くも悪くも影響を及ぼします。周りのお友達が良くない言葉を使い 出したりすると、影響されて悪い言葉を使ってみたり・・・。思い当たることがありませんか?他には、お子様が小さい頃に転んで大泣きをした時、 「大丈夫!大丈夫!」となだめてあげると安心して泣きやんだりしますが、逆に「大変!大変!どうしたらいいの?」と騒ぎ立てると、お子様は 余計に不安になり泣き止まない・・・なんてこと、経験がないでしょうか?このように身近にいる人の言葉かけ一つで、良くも悪くも影響されて しまうのです。

これからいくらでも可能性がある年齢であれば尚更、前向きに頑張っていけるようなプラス思考の言葉かけを意識して ほしいと思います。「どうせできない」なんて、悲しすぎませんか?できないから努力する・頑張る、そのようになっていくように働きかけてあげると、 お子様も前向きに物事を捉えていけるのではないでしょうか?「言葉は魔法」と言われているのをご存知でしょうか?どうせ魔法をかけるなら、悪い 魔法ではなく良い魔法をかけてあげたいですね。

音符カード読みは大抵、レッスンの初めに5分程度を使って挑戦してもらっているのですが、 ある生徒さんのレッスンで、「どうせできないからやらない。やる・やらないの選択は一人一人勝手でしょ」的な発言がありました。 もちろんそうです。やる・やらないは自由。教室の生徒さんの中にも、やっていない生徒さんも何人かいらっしゃいます。だから、強制は していないのですが、この発言をした生徒さんは小学2年生。いやいやいや、ちょっと待って。小学2年生の発言とは思えません。人生を悟った(?) ような発言に、驚きもしましたし悲しく感じました。小学2年生で、こんな言葉がでてくる原因は、きっと周りの大人たちが使っているのでは ないでしょうか?レッスンの終わりに、保護者の方に確認したところ「使っているかもしれません」とのことでした。これ、悪い魔法にお子様を かけちゃってます。

身近にいる大人やお友達などの言葉使いは、良くも悪くも影響を及ぼします。周りのお友達が良くない言葉を使い 出したりすると、影響されて悪い言葉を使ってみたり・・・。思い当たることがありませんか?他には、お子様が小さい頃に転んで大泣きをした時、 「大丈夫!大丈夫!」となだめてあげると安心して泣きやんだりしますが、逆に「大変!大変!どうしたらいいの?」と騒ぎ立てると、お子様は 余計に不安になり泣き止まない・・・なんてこと、経験がないでしょうか?このように身近にいる人の言葉かけ一つで、良くも悪くも影響されて しまうのです。

これからいくらでも可能性がある年齢であれば尚更、前向きに頑張っていけるようなプラス思考の言葉かけを意識して ほしいと思います。「どうせできない」なんて、悲しすぎませんか?できないから努力する・頑張る、そのようになっていくように働きかけてあげると、 お子様も前向きに物事を捉えていけるのではないでしょうか?「言葉は魔法」と言われているのをご存知でしょうか?どうせ魔法をかけるなら、悪い 魔法ではなく良い魔法をかけてあげたいですね。

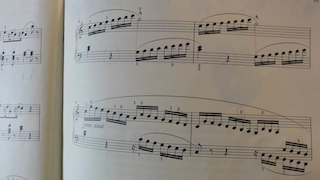

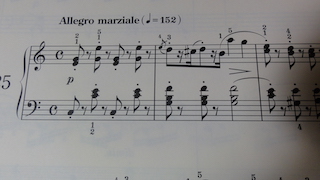

こちらの楽譜、ブルグミュラー25の練習曲というテキストのNo.25の曲です。最後の曲です。まさに集大成。曲名は「貴婦人の乗馬」

貴婦人とは、西洋で言うところの身分の高い女の人のことですが、その人が馬に乗っている・・・「乗馬」をしている様子の曲です。

乗馬ですから、軽快に乗っている様を表現します。

こちらの楽譜、ブルグミュラー25の練習曲というテキストのNo.25の曲です。最後の曲です。まさに集大成。曲名は「貴婦人の乗馬」

貴婦人とは、西洋で言うところの身分の高い女の人のことですが、その人が馬に乗っている・・・「乗馬」をしている様子の曲です。

乗馬ですから、軽快に乗っている様を表現します。さて、この曲のコーダー部分は(曲の最後)16分音符の音階で締めくくられています。 速く演奏しなければなりませんが、なめらかに、でもしっかりした音で演奏してほしいところ。よくやりがちなのは、しっかりした音だけれども、 ゴツゴツした音になってしまうこと。手の動きを最小限に音階を弾ききってしまわないと、なめらかな音は出すことができません。他の生徒さんにも よく注意をすることですが、手の甲を上下に激しく動かしてピアノを弾いている時の音は、ゴツゴツしてしまいます。手の振動がピアノの鍵盤に伝わる からです。演奏している時の自分の手、時々は観察してみるといいでしょう。この曲の、1番時間を割いて練習してほしいポイントは、「縦の線を揃える」 ことです。縦の線を揃えるとは、右手、左手の音を揃えること。この曲だけではなく当たり前のことですが、特にこの曲は速い動きの中で揃えなければ ならないので難しいです。更に難しくしている要因は、左手の音階が16分休符を取ってから右手の音階と合流していること。最初から右手、左手を 同時に演奏するのであれば、一緒に弾き出せばよいので、まだ簡単です。途中から合流することはやはり難しいです。それも速い動きで。

速さが求められる曲ですが、練習のポイントはゆっくり練習から始めること。ゆっくりで合っていないものは速くしても合っていません。これ当たり前。 縦の線を揃えることに意識をして、ゆっくり練習からだんだんと速い練習に取り組むようにしましょう。その時に重要な働きをするのは、いつも 言っていますが「自分の耳」です。自分が弾いている音をよく聴くクセをつけていないと、合っているか合っていないのかわかりません。

この曲の練習に限ったことではありませんが、弾けない箇所は部分練習を取り入れること。ゆっくり丁寧に弾くこと。自分の耳で自分の 音を確認すること。闇雲に練習回数を重ねたところで、結局は、丁寧に練習を積んでいったほうが曲自体の仕上がりは早いです。さて、この曲を 練習しているのは中学生。ペダルも入れて仕上げます。ペダルを入れると、手の動きが鈍く(?)なってしまうようです。ペダルも慣れですからね〜。 学校生活が忙しい中がんばっている生徒さん。1週間後はどこまで上達しているのか楽しみです。

練馬区では、小学5年生になると宿泊を伴った移動教室が始まります。宿泊を伴うということは、その間は自宅に帰ってこないので、当然、ピアノの

レッスンに通う曜日が含まれていると、レッスンに来ることはできません。あらかじめ移動教室の日程は、年度始めにわかっているはずですから、

ピアノレッスンと重なっている曜日なのかそうでないのか、早い段階でわかっていると思います。

生徒さんから「来週、移動教室があるんだよ ね〜」と、嬉しそうにお話を聞くことがあるのですが、よくよく聞いていくと、 ピアノレッスンが移動教室の最中に重なっていることがよくあり ます。「レッスンどうする?」「わかんない」「振替はこの日だったらできるけど?」「わかんない」そうなんです。小学生の生徒さん相手に色々と 質問をしても「わかんない。決められない」との返事ばかり。そうだと思います。まだ小学生ですから、自分1人で勝手に決められないのだと思います。 じゃぁ、どうすればいいの?厳しいことを言いますが、これは保護者があらかじめ解決しておくべき問題です。振替の申し込みをしていただいても、お休み していただいても私はどちらでもいいのですが、連絡はきちんとしておくべきではないでしょうか?移動教室は直前に決まるものではありませんから、 わかった段階で連絡を入れることができるはず。もっと、お子様のことを意識して欲しいです。ピアノだけに限らず、他の習い事だって同じこと。お子様の 習い事の曜日と学校行事の曜日の確認は、早めにお願いします。もっともっとお子様に対して過保護になったっていいと思います。最低でも小学生の間は、 べったりくっついて、張り付いて(?)いたっていいくらいです。

1年ほど前に、中学生ピアノ男子の生徒さんが「うちの親、過保護すぎるんだよ」 と言っていましたが「じゃ、勝手にしなさい。もう知らないよ」って言われたらどうよ?と、聞いてみました。「それはやだ」とのことでしたが、過保護で ちょうどよいのです。それは、「あなたのことを見ている」という親のサインでもあります。中学・高校生になったって、子供は子供。せめて、小学生の 間だけは、もっと構ってあげて欲しいと思います。うざったく思われるくらいがちょうど良いです。過保護、上等!

生徒さんから「来週、移動教室があるんだよ ね〜」と、嬉しそうにお話を聞くことがあるのですが、よくよく聞いていくと、 ピアノレッスンが移動教室の最中に重なっていることがよくあり ます。「レッスンどうする?」「わかんない」「振替はこの日だったらできるけど?」「わかんない」そうなんです。小学生の生徒さん相手に色々と 質問をしても「わかんない。決められない」との返事ばかり。そうだと思います。まだ小学生ですから、自分1人で勝手に決められないのだと思います。 じゃぁ、どうすればいいの?厳しいことを言いますが、これは保護者があらかじめ解決しておくべき問題です。振替の申し込みをしていただいても、お休み していただいても私はどちらでもいいのですが、連絡はきちんとしておくべきではないでしょうか?移動教室は直前に決まるものではありませんから、 わかった段階で連絡を入れることができるはず。もっと、お子様のことを意識して欲しいです。ピアノだけに限らず、他の習い事だって同じこと。お子様の 習い事の曜日と学校行事の曜日の確認は、早めにお願いします。もっともっとお子様に対して過保護になったっていいと思います。最低でも小学生の間は、 べったりくっついて、張り付いて(?)いたっていいくらいです。

1年ほど前に、中学生ピアノ男子の生徒さんが「うちの親、過保護すぎるんだよ」 と言っていましたが「じゃ、勝手にしなさい。もう知らないよ」って言われたらどうよ?と、聞いてみました。「それはやだ」とのことでしたが、過保護で ちょうどよいのです。それは、「あなたのことを見ている」という親のサインでもあります。中学・高校生になったって、子供は子供。せめて、小学生の 間だけは、もっと構ってあげて欲しいと思います。うざったく思われるくらいがちょうど良いです。過保護、上等!

左手に全音符の音が書いてあるこちらの楽譜、全音符は4拍のばす音符です。4拍子の曲なので、1,2,3,4・・・と数えながら練習していきますが、

大抵の生徒さんは、4拍きっちりのばすことをせずに、短めになってしまいます。数えながら練習をしていても、4拍目で鍵盤から指を離してしまう

からです。4拍目で指が離れているということは、実際には3拍しか音はのびていないことになります。1拍分長さが足りていませんよね。

左手に全音符の音が書いてあるこちらの楽譜、全音符は4拍のばす音符です。4拍子の曲なので、1,2,3,4・・・と数えながら練習していきますが、

大抵の生徒さんは、4拍きっちりのばすことをせずに、短めになってしまいます。数えながら練習をしていても、4拍目で鍵盤から指を離してしまう

からです。4拍目で指が離れているということは、実際には3拍しか音はのびていないことになります。1拍分長さが足りていませんよね。生徒さん本人も、全音符が4拍のばす音符であることは理解しています。ただ実際に演奏するときに、足りなくなってしまうのです。1,2,3,4・・・ と数えて弾いてはいますが、4拍目の4を数えた段階で安心しきってしまい、のばしたつもりになっています。言葉で数えているからといって、音が のびていなければ、長さは足りているとは言えません。少し考え方を変えてみると、案外うまくいくこともあります。4拍のばすことに重点をおくので はなく、どこからがお休みになっているのか、お休み中心に考えてみるとどうでしょう?お休みを取るということは、鍵盤から指を離すこと。 左手全音符の次の小節は全休符になっています。全休符は1小節全部お休みの記号です。4拍子の曲なら4拍休み、3拍子の曲なら3拍休みになります。 1,2,3,4・・・と数えながら弾いたとき、1からお休みになります。お休みが始まったときに、鍵盤から指を離すように意識をしてみましょう。 1を数えたときに指を離す動作をするのですから、必然的に、その前の4を数えているときは、指は鍵盤の上にあるはずです。

のばす音符を中心に 考えても、休符を中心に考えても、やっていることは同じなのですが、少し考え方を変えるだけで弾きやすくなることもあります。音符の長さを 割と適当に考えている生徒さんは多く、中学生や高校生の生徒さんでも、正確に演奏することは難しいです。今回は全音符という長い音符だったので、 ゆっくり考えながら演奏できますが、難しい曲になってくると、8分音符と4分音符のちょっとした微妙な違いを表現することも多々でてきます。 8分音符も4分音符も一緒・・・では困りもの。耳に残る音の響きの違いがわかるようにならなければいけません。演奏者は、楽譜を正確に表現することが 重要です。音符も休符も正しく表現できるようにしていきましょう。

「インフルエンザにかかりました」と、中学生の生徒さんから連絡があったのは今週の頭。巷ではインフルが流行っているようだと話だけは

聞いていましたが、まさか生徒さんが発症してしまうなんて・・・。声も元気そうでレッスンができる状態だとは思いましたが、出席停止期間と

いうことで、今回はお休みをしてもらうことに。前後の生徒さんへの影響を考えるとね・・・。次の日にやってきた小学生の生徒さんは「隣の

クラスは休みが8人ほどいる」と言っていました。なんで?みんなどうした?さらに次の日になると、生徒さんとは関係のない学年の話ですが、

「2学年で学級閉鎖がはじまったよ」と、小学生の生徒さんが教えてくれました。インフルエンザB型が流行っているとのこと。インフルエンザって

1年中気をつけるものだったっけ?

この1週間は、インフルエンザの話が駆け巡った週になりましたが、週の最後になって高校生のお母様より 「体調が悪く、熱がある」とのことで、レッスンのお休み連絡を受けました。高校生の生徒さんがインフルエンザかどうかはわかりませんが、体調が 優れないときのレッスンをお休みする選択は、間違っていないと思います。お月謝が発生していますから、レッスンをお休みしてしまうことは「もったい ない」と思います。でもそれは、通常の状態での話。体調が優れないまま無理をしてレッスンを受けたとしても、生徒さんは練習の成果を出せませんし、 何より自分が辛いはず。ピアノだって弾きたくない気持ちかもしれません。そんな中でレッスンを受けるよりも、まずは、休息をとって体調を戻すことを 優先させましょう。ピアノの練習なんて、体調が戻ればいくらでも調子よく弾くことができます。お子様の状態を見極めて、1番必要なことを優先して 欲しいと思います。

最近は、小学校・中学校で「運動会」の練習が始まっているようで、生徒さんの中にも疲れが出ている生徒さんもいらっしゃい ます。朝練があったり、暑い中での日中の運動会練習は、体力も消耗します。疲れが出ているようなときには無理をさせないで、いつもよりもピアノの練習を 早めに切り上げるなどして、十分な休息を取るようにしましょう。よく親から子供へ言ってしまいがちなことは「そのくらい平気でしょ?ちゃんと やりなさい」という言葉かけ。私も親なので、よくわかります。でも本当に平気かどうか、いつもの状態を見ている保護者ならわかるはず。子供のサイン、 見逃さないで受け取りたいですね。

高学年に入った小学生・中学生・高校生・・・「無理」をしなければならないことも出てきます。「無理」は、 ゆとりのある生活をしているからできるものです。1年間を通して「無理」な状態が続いている中では、それ以上の「無理」はできません。「無理」をする時期が 今なのかどうか、本人も保護者もよく考える必要があります。生徒さんによっても「無理」を強いる時期は違うはず。受験期に必要な場合もありますし、合唱 コンクール練習で必要な場合もあるでしょう。それもこれも、お子様の様子をいつも見ている保護者にしかわからないこと。お子様の状態、やるべき内容を よく考えて、「無理はしない・させない」を心に留めてくださると、スムーズな親子関係も築けるのではないでしょうか?頑張ることは良いことですが、 頑張りすぎないピアノ練習を目指しましょう。

この1週間は、インフルエンザの話が駆け巡った週になりましたが、週の最後になって高校生のお母様より 「体調が悪く、熱がある」とのことで、レッスンのお休み連絡を受けました。高校生の生徒さんがインフルエンザかどうかはわかりませんが、体調が 優れないときのレッスンをお休みする選択は、間違っていないと思います。お月謝が発生していますから、レッスンをお休みしてしまうことは「もったい ない」と思います。でもそれは、通常の状態での話。体調が優れないまま無理をしてレッスンを受けたとしても、生徒さんは練習の成果を出せませんし、 何より自分が辛いはず。ピアノだって弾きたくない気持ちかもしれません。そんな中でレッスンを受けるよりも、まずは、休息をとって体調を戻すことを 優先させましょう。ピアノの練習なんて、体調が戻ればいくらでも調子よく弾くことができます。お子様の状態を見極めて、1番必要なことを優先して 欲しいと思います。

最近は、小学校・中学校で「運動会」の練習が始まっているようで、生徒さんの中にも疲れが出ている生徒さんもいらっしゃい ます。朝練があったり、暑い中での日中の運動会練習は、体力も消耗します。疲れが出ているようなときには無理をさせないで、いつもよりもピアノの練習を 早めに切り上げるなどして、十分な休息を取るようにしましょう。よく親から子供へ言ってしまいがちなことは「そのくらい平気でしょ?ちゃんと やりなさい」という言葉かけ。私も親なので、よくわかります。でも本当に平気かどうか、いつもの状態を見ている保護者ならわかるはず。子供のサイン、 見逃さないで受け取りたいですね。

高学年に入った小学生・中学生・高校生・・・「無理」をしなければならないことも出てきます。「無理」は、 ゆとりのある生活をしているからできるものです。1年間を通して「無理」な状態が続いている中では、それ以上の「無理」はできません。「無理」をする時期が 今なのかどうか、本人も保護者もよく考える必要があります。生徒さんによっても「無理」を強いる時期は違うはず。受験期に必要な場合もありますし、合唱 コンクール練習で必要な場合もあるでしょう。それもこれも、お子様の様子をいつも見ている保護者にしかわからないこと。お子様の状態、やるべき内容を よく考えて、「無理はしない・させない」を心に留めてくださると、スムーズな親子関係も築けるのではないでしょうか?頑張ることは良いことですが、 頑張りすぎないピアノ練習を目指しましょう。

8月9日(金)に大泉学園ゆめりあホールにて、ピティナ・ピアノステップが開催されます。平日開催となりますが、ちょうど夏休みの最中。

都合がつくのであれば、舞台に立つ経験を積むことも良いかもしれません。こじんまりとしたホールですが、176人収容できる

ホールですので、舞台度胸もつきますね。

ご存知のように、神田ピアノ教室では、教室独自の発表会を開催していません。 発表会に参加することがあまり好きでない生徒さんもいらっしゃるでしょうし、生徒さん全員の予定を酌むことが難しい現状もあって、 開催を見送っています。(私の怠慢もありますね・・・)しかし、発表会自体は参加した方がいいと考えていますので、生徒さんの都合で 参加を決められる、ピティナ・ステップを紹介させていただいています。お近くのホールで開催されるステップ情報をホームページには載せて おりますので、参加を希望される生徒さんは、ご相談していただければと思います。1年に1回のペースで参加をされている生徒さんもいらっしゃい ますし、1年に2〜3回参加される生徒さんもいらっしゃいます。生徒さんの気持ちや保護者の方の都合に合わせて、自由な参加ができますので、 1度、ご検討ください。

事務局への参加締め切り日は7月8日(月)となっています。レベル別での参加費用設定です。基本的には、お一人 2曲の演奏をしていただくことになっていますが、演奏時間指定で参加をすることもできます。詳しくお知りになりたい方には、ステップ参加要項のお渡しも 可能です。申し込みに必要な書類は教室にありますので、参加希望の生徒さんはお声掛けをお願いします。舞台度胸をつけるため、観客の前で 演奏をしたい生徒さん、様々な思いを胸に秘めて、舞台に立ってみませんか?

ご存知のように、神田ピアノ教室では、教室独自の発表会を開催していません。 発表会に参加することがあまり好きでない生徒さんもいらっしゃるでしょうし、生徒さん全員の予定を酌むことが難しい現状もあって、 開催を見送っています。(私の怠慢もありますね・・・)しかし、発表会自体は参加した方がいいと考えていますので、生徒さんの都合で 参加を決められる、ピティナ・ステップを紹介させていただいています。お近くのホールで開催されるステップ情報をホームページには載せて おりますので、参加を希望される生徒さんは、ご相談していただければと思います。1年に1回のペースで参加をされている生徒さんもいらっしゃい ますし、1年に2〜3回参加される生徒さんもいらっしゃいます。生徒さんの気持ちや保護者の方の都合に合わせて、自由な参加ができますので、 1度、ご検討ください。

事務局への参加締め切り日は7月8日(月)となっています。レベル別での参加費用設定です。基本的には、お一人 2曲の演奏をしていただくことになっていますが、演奏時間指定で参加をすることもできます。詳しくお知りになりたい方には、ステップ参加要項のお渡しも 可能です。申し込みに必要な書類は教室にありますので、参加希望の生徒さんはお声掛けをお願いします。舞台度胸をつけるため、観客の前で 演奏をしたい生徒さん、様々な思いを胸に秘めて、舞台に立ってみませんか?

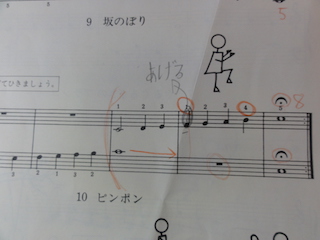

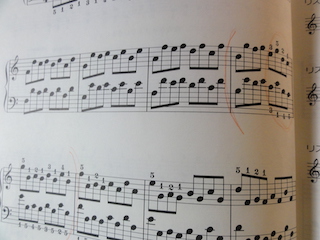

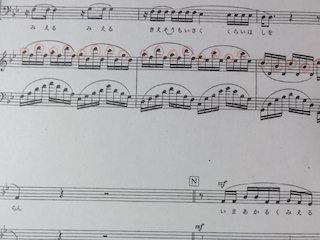

「この部分はよ〜く練習してきてね」と、言いながら楽譜に書き込む赤( )。毎回のレッスンで必ず書き込むものでもありませんので、書いてあったり

書いていなかったりしています。そもそも、何のために赤( )が書き込んであるのでしょうか?それは、重点的に練習をして欲しいから。他の部分よりも

上手に弾けていないために、曲全体の仕上がりを遅くしているからです。印としては赤( )ですが、生徒さんによって、どういう理由で書き込んで

あるのかは、内容が違います。書き込まれた生徒さんは、何に注意をしながら練習をしなければならないのか、よく考えなくてはいけません。もちろん、

レッスン中には注意をして欲しいことの内容はお話していますし、他にも印がついている場合もあります。

「この部分はよ〜く練習してきてね」と、言いながら楽譜に書き込む赤( )。毎回のレッスンで必ず書き込むものでもありませんので、書いてあったり

書いていなかったりしています。そもそも、何のために赤( )が書き込んであるのでしょうか?それは、重点的に練習をして欲しいから。他の部分よりも

上手に弾けていないために、曲全体の仕上がりを遅くしているからです。印としては赤( )ですが、生徒さんによって、どういう理由で書き込んで

あるのかは、内容が違います。書き込まれた生徒さんは、何に注意をしながら練習をしなければならないのか、よく考えなくてはいけません。もちろん、

レッスン中には注意をして欲しいことの内容はお話していますし、他にも印がついている場合もあります。こちらの楽譜にも書き込みがある 赤( )ですが、この楽譜はハノンの楽譜。指の強化を促すテキストです。指番号を間違ったまま練習をしていたので、指番号の部分にも印が入って います。指番号を正しく直した上で、上行の最後の小節と下行の最初の小節との、つなぎ目練習をして欲しくて書き込んだもの。せっかく正しい指番号 に直しても、スラスラと弾くことができなければダメだからです。今回は指番号の訂正のための赤( )でしたが、他にも、音ミスが多くてスラスラ弾けない ために書き込む場合、リズムの間違いで書き込む場合などあります。どの場合においても、正しくできていないから書き込んであります。その部分だけを 重点的に練習して欲しいのです。

次の週になっても、前回のレッスンと同じ状態であったり、進んでいない状態の生徒さんもいらっしゃいます。 何か突発的なことが起こって、練習ができない状態が続いたのなら仕方がないと思うのですが「赤( )の練習をしてくれた?」と聞いても「やってい ない」と答える生徒さんも。そんな生徒さんに限って、曲は仕上がりが遅いです。やはり部分練習は大切です。上手に弾ける箇所はいつも上手ですが、 弾けていない箇所は、部分的に練習を強化しない限り、いつまでたっても上手にはなりません。この1週間の差が、毎回の曲で起こるとすれば、大きな 差となって表れてきます。きちんと練習をしてくれた生徒さんは、次の週には上手にスラスラ弾けるようになっていますから上達も早いです。

何のために赤( )が書き込まれているのか、どのような練習が効果的なのかをよく考えて、効率よく練習をしていくことが大切です。闇雲に弾き続けて いたのでは、時間も労力ももったいないです。ピアノ以外にも何かと忙しい生徒さんたち、少ない時間で効率よく上達する道も考えていきましょう。 ピアノって結構、頭を使います。どのように?どんなふうに?を考えながら練習を進めてくださいね。

楽譜の中に書き込まれている強弱記号。「弱く・強く」などの記号です。特に気をつけて欲しいのはpの記号です。弱く弾く記号になるのですが、

弱く弾くあまり、音がかすれたり出なかったり(ピアノの音が鳴らなかったり)していることはありませんか?音が出なかった!ということは、

弾かなかったことと同じになります。弾かない・・・なんてあり得ないですよね?

楽譜の中に書き込まれている強弱記号。「弱く・強く」などの記号です。特に気をつけて欲しいのはpの記号です。弱く弾く記号になるのですが、

弱く弾くあまり、音がかすれたり出なかったり(ピアノの音が鳴らなかったり)していることはありませんか?音が出なかった!ということは、

弾かなかったことと同じになります。弾かない・・・なんてあり得ないですよね?pの記号を意識しすぎてしまい音が出ないのであれば、 少し大きく弾くようにしなければ仕方がありません。1曲の曲の長さが長い曲になってくると、強弱記号もいろいろと出てきていると思います。 もちろん大きく弾く記号もあると思います。pの記号ばかりを気にするのではなく、曲全体の音の大きさのバランスを考えて、曲を作って欲しいと いうことです。大きく弾くところを更に大きく持っていくようにすれば、全体的に今までよりも大きな音の仕上がりになりますが、その中で、 小さな音・大きな音の区別がついていると思います。目の前にある記号を意識することは大切です。でも、曲全体を見渡した時に、まとまっているかどうか を確かめることはもっと大切。バランスの悪い曲になっていないかどうかを確かめるようにしましょう。

必死に弾いている自分自身では、 曲のバランスが良いのか、悪いのか、なかなかわからないと思います。1番良い方法は、他人に聴いてもらうこと。家族の誰かに聴いてもらったり、 お友達でもいいですね。他の人に聴いてもらうことが恥ずかしい場合は、自分の演奏を録音してみるとよくわかります。コンクールなど、完璧に近い 演奏を目指す場合には、よく用いる方法です。自分の演奏を客観的に聴けるチャンスです。小さな生徒さんだと、録音することに楽しさが感じられて、 嫌がらずにやってくれますが、大きな生徒さんになると、こっそりやってみてもいいかもしれません。自分の演奏を聴いてみることは恥ずかしいのですが、 実はこれが1番の上達方法です。自分の演奏を客観的に捉えられる人は上達します。曲全体のバランスを考えて仕上げられる人は、かなりの上級者。 上級者を目指して、仕上げていきましょう。

和音(2音以上を同時に弾くこと)の連なりが多い曲を弾く場合、起こりがちなことは、何となくその辺の音を弾いてしまうこと。これが4和音を弾かなければ

ならない曲になってくると、5本しかない指の中の4本を使うわけですから、指もかなり辛い状況になっています。それでも、ミの音がファになってしまったら、

響きは違う音。これ当たり前です。やはり、楽譜通りに正しい響きで弾きたいし、弾かなければなりません。

和音(2音以上を同時に弾くこと)の連なりが多い曲を弾く場合、起こりがちなことは、何となくその辺の音を弾いてしまうこと。これが4和音を弾かなければ

ならない曲になってくると、5本しかない指の中の4本を使うわけですから、指もかなり辛い状況になっています。それでも、ミの音がファになってしまったら、

響きは違う音。これ当たり前です。やはり、楽譜通りに正しい響きで弾きたいし、弾かなければなりません。こちらの曲は和音の連なりがある曲で、 曲の速さも速い曲なのですが、生徒さんが弾いている手元を見ていると、申し訳ないですが、適当にその辺?に指を持っていって弾いているように見えます。 もちろん適当に弾いているわけではないと思うのですが、そのように見えてしまうのは、音ミスが多いから。例えばですが、ドミラドと弾いて欲しいのに ドミソドになっていたら、たった一音の違いですが、自分の指が正しい音を把握していないことになります。弾く音が違えば、鍵盤を押さえている指の形も 違いますし、第一、響いてくる音が違うわけですから、間違いに気がつかなければなりません。確実に正しい音を弾くためには、自分が何の音を弾きたいのか・ 弾くべきなのかを、わかっておく必要があります。

自分の音が正しいのか正しくないのか、音を聴いてわかるためには、正しい音の響きを覚えることが 大事。正しい音がわかっているから、変な音(間違った音)もわかるようになります。では、正しい響きを自分の耳に残すためには、どのような練習が 効果的でしょうか?生徒さんには、ふわふわした優しい音で弾かずに、ガンガンに大きな音で弾く練習をしてもらっています。ふわふわしているから、ソでも ラでも気にしなくなるのであって、大きな音での音出しならば、楽譜を見ながらゆっくり練習をした時に、間違いがわかります。そう、確実に正しい音が 弾けるようになるまでは、ゆっくりで楽譜を見ながらガンガン弾き練習が効果的。同時に、鍵盤を弾く指の形も体に覚えてもらいます。指の形については、 繰り返し練習をすることで勝手に覚えてしまいますから、まずは音ミスをしない、正しい和音を覚えることに専念しましょう。

全ての音を大きな 音で弾くということは、音楽的ではありません。それもわかった上での練習です。聴こえてくる音楽は汚い?ものになっていると思います。しかし、それは、 正しい音を出すための大切な練習です。ガンガン弾き練習を繰り返した後は、1日の最後に、必ず通常の綺麗弾きもするようにしましょう。1~2日では上手になり ませんが、少しづつ正しい音が弾けるようになっていると思います。曲が難しくなればなるだけ時間もかかりますが、ピアノ学習にはコツコツ練習がつきもの。 難しい曲が弾けた喜びを味わうことができるでしょう。ガンバレ!

「私は何て大変なことをしてしまったのだろう・・・」と、思うようにして!・・・今週のレッスンで、何人もの生徒さんに言ってきました。さて、

大変なことって何?と、驚かれたでしょうか?音ミスをしても、わかっているのかわかっていないのか、何ともない顔で弾き続ける生徒さんたち。

演奏している生徒さんの姿を見ているとわかるのですが、音ミスをしたことがわかって、ちょっとビクッ!となって弾く生徒さん、思わず舌を出して

しまう生徒さん、笑いが起こる生徒さんなど様々。こうなっている生徒さんは弾き続けていても、自分が間違ったことがわかっている生徒さんです。

でも、何もアクションのない生徒さんもいます。一度にたくさんの音を弾くような曲や、速さが速い曲を弾いている生徒さんなら、まだわかります。

そうじゃない生徒さんで、知らんふりの生徒さんって・・・?音ミスがわかってるけど気にしない?

音ミスがわかっていて気にしていないので あれば、ちょっと問題です。音ミスをしたら気にして欲しいし、訂正をして弾き直すクセが欲しいところ。ミスに慣れっこになっている可能性があるからです。 生徒さんの中には「あとで直そう」と思っているかもしれません。でも、その「あとで」は、本当にやってきますか?今、ここで直しておかないと、耳が 間違った音を認識してしまいますし、間違っても何とも思わない耳になってしまいます。ですから「何て大変なことをしてしまったのだろう・・・」と、 音ミスをしてしまったら感じて欲しいのです。大げさなようですが、そのくらいの気持ちがないと、音ミスは直りません。

発表会や何かの 本番などで演奏する場合は、弾き直しはいけません。音ミスをしたとしても、素知らぬ顔で弾ききることが重要です。しかし、練習では違います。 本番でミスをしないために練習を積んでいますから、練習の場でミスをしてしまったら訂正をしましょう。要は、程よい緊張感を持ってピアノを弾いて 欲しいということ。ただ、回数を重ねるだけの練習ではなく、1回1回の演奏に緊張感を持つことが大切なのです。

全く違う音を弾いてしまった 場合は自分でも気がつくものですが、ソの音を弾くべきところを、ソとラの間の鍵盤を2音弾いてしまった場合などは特に、何も気にしないで進むことが 多いように思います。鍵盤と鍵盤の間の「どっちつかず」な音を弾くことってよくありがちです。でも音ミスは音ミス。やはり、正しい音を弾かなければ なりません。間違えて弾き直しをしなければならない・・・と思ったら、間違えないように注意もするし、気にかけながら弾くようになると思いませんか? 何とも思っていないと、音ミスもなくならないもの。程よい緊張感を養いましょう。

音ミスがわかっていて気にしていないので あれば、ちょっと問題です。音ミスをしたら気にして欲しいし、訂正をして弾き直すクセが欲しいところ。ミスに慣れっこになっている可能性があるからです。 生徒さんの中には「あとで直そう」と思っているかもしれません。でも、その「あとで」は、本当にやってきますか?今、ここで直しておかないと、耳が 間違った音を認識してしまいますし、間違っても何とも思わない耳になってしまいます。ですから「何て大変なことをしてしまったのだろう・・・」と、 音ミスをしてしまったら感じて欲しいのです。大げさなようですが、そのくらいの気持ちがないと、音ミスは直りません。

発表会や何かの 本番などで演奏する場合は、弾き直しはいけません。音ミスをしたとしても、素知らぬ顔で弾ききることが重要です。しかし、練習では違います。 本番でミスをしないために練習を積んでいますから、練習の場でミスをしてしまったら訂正をしましょう。要は、程よい緊張感を持ってピアノを弾いて 欲しいということ。ただ、回数を重ねるだけの練習ではなく、1回1回の演奏に緊張感を持つことが大切なのです。

全く違う音を弾いてしまった 場合は自分でも気がつくものですが、ソの音を弾くべきところを、ソとラの間の鍵盤を2音弾いてしまった場合などは特に、何も気にしないで進むことが 多いように思います。鍵盤と鍵盤の間の「どっちつかず」な音を弾くことってよくありがちです。でも音ミスは音ミス。やはり、正しい音を弾かなければ なりません。間違えて弾き直しをしなければならない・・・と思ったら、間違えないように注意もするし、気にかけながら弾くようになると思いませんか? 何とも思っていないと、音ミスもなくならないもの。程よい緊張感を養いましょう。

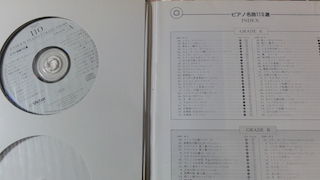

必要に応じて、CDやピアノの楽譜などを生徒さんに貸し出すことが多々あります。ピティナ・ステップに参加する際の楽譜だったり、合唱コンクールで伴奏

することになったCD、練習曲のCDなど、内容は様々。教室にせっかくあるのですから活用していただければと思うのですが、持ち帰ったCDや楽譜は、次の

レッスンでは返却をするようにしましょう。原則、1週間後には返却をお願いします。

必要に応じて、CDやピアノの楽譜などを生徒さんに貸し出すことが多々あります。ピティナ・ステップに参加する際の楽譜だったり、合唱コンクールで伴奏

することになったCD、練習曲のCDなど、内容は様々。教室にせっかくあるのですから活用していただければと思うのですが、持ち帰ったCDや楽譜は、次の

レッスンでは返却をするようにしましょう。原則、1週間後には返却をお願いします。生徒さん自身が忙しいことはわかっていますが、手元に長く置いておいたとしても、忙しさには変わりない はず。忙しい毎日の中でコピーや録音をやってもらうことになるわけですが、それって、いつやったとしても一緒でしょ?私もついつい後回しに してしまうことがあります。だから気持ちはわからないでもないのですが、後回しにしたところで、面倒に感じたり、忙しいのに・・・と感じてしまい ます。だったら、持ち帰ったすぐの時間にやってしまうことがいいですよね?

林先生の「いつやるの?」「今でしょ」が、何年も前に流行り ましたが、まさにそう。何事も後回しにせずに、「今」やることが大事。それは、ピアノの練習や学校の宿題、勉強など、何事にも共通して言える ことだと思います。ダラダラと後回しにしてしまうのではなく、さっさと終わらせて時間を有効に使っていきましょう。

合唱コンクールの伴奏譜のレッスンをしている高校生の生徒さん。20ページもの楽譜の中には、右手も左手も16分音符が続く箇所が出てきます。

ゆっくりな曲ではないため、実際の合唱コンクールでの演奏時は、ミスタッチを避けるために鍵盤にかぶりついて弾くことになると思います。

ですから、楽譜は置いてあっても頭の中は暗譜状態です。でもそれは、あくまでも本番での話。

合唱コンクールの伴奏譜のレッスンをしている高校生の生徒さん。20ページもの楽譜の中には、右手も左手も16分音符が続く箇所が出てきます。

ゆっくりな曲ではないため、実際の合唱コンクールでの演奏時は、ミスタッチを避けるために鍵盤にかぶりついて弾くことになると思います。

ですから、楽譜は置いてあっても頭の中は暗譜状態です。でもそれは、あくまでも本番での話。生徒さんの本番は、約2週間後。今の段階で 最後までの通しの練習はしていますが、先ほどのような16分音符の箇所は、ミスタッチもちらほら。と言うか、生徒さんは、楽譜を見ずに鍵盤にかぶりつきで 弾いている状態です。でもちょっと待って!確かに本番はかぶりつきになると思います。今は・・・・それでいいの?この部分、微妙に音が違えてできているので、 レファラレだったり、ミソシレだったり、ファラレファだったりしています。入りの音を間違えてしまえば、歌の音程とは合わなくなるので、避けたいところ。 第一、間違った音で演奏はしたくないでしょう。生徒さんは、今のこの時期から鍵盤ばかりを見て弾こうとしていますが、鍵盤を見る前に、楽譜を見て確実に 正しい音を覚えることが先です。違った音を弾けば自分でわかるので弾き直していますが、本番では弾き直しができないので、違った音を弾くことを 避けなければなりません。そのためには、今の時期は確実に正しい音を覚える時期。ゆっくりでも速くても、楽譜を睨みながら正しい音を覚える時期です。 当然、ちょっとの練習では覚えきれないので、何度も何度も楽譜を見ながらの戦いが始まります。

楽譜を見ながらの練習をするときには、同時に 耳を酷使して自分の音を聴かなければなりません。この部分の音はこれで、響はこんな感じ、と言った具合に、楽譜の中の音と、鍵盤の位置、手の形、音の 響きを同時に覚えていくようにしましょう。文章に書いていくと難しいことのように思いますが、曲を暗譜していく過程で、皆さんが普通に行っていること です。楽譜を見ながらミスをしなくなるまで、続けていくことが大事。楽譜を見ながら一音一音、音の確認作業をしていきましょう。ゆっくりでも最後まで 止まることなく演奏できたときに、暗譜ができたと判断していいでしょう。

どの曲を練習するときにも共通しているのですが、今、自分の練習には 何が必要なのかを見極めることは大切です。楽譜を見たときに、音がパッと頭に入ってこない状態ならば、音読みの強化が必要ですし、スルスルと弾くことが できないのであれば、部分練習やつなぎ目練習が必要です。和音の音を間違って弾いてしまう場合は、正しい和音を弾くための手の形が出来上がっていない ことも考えられます。生徒さんたちには、どんな練習が必要なのか伝えていますので、自分に必要な練習を取り入れて、効率よく曲を仕上げていくようにして ほしいと思います。

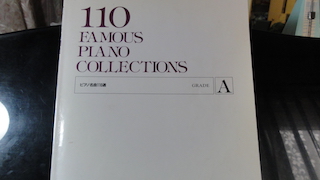

ブルグミュラー25の練習曲の教本が終了した中学生の生徒さん。中学の合唱コンクールでは、今年も伴奏者を目指します。(・・・と、思う)流石に

ここまで続けてきた生徒さんなので、音読みなどで苦労することはありません。さて、次のステップに進むにあたり、どうしようかと話し合ってきました。結論は、クラシックの

名曲を進めていくことでした。

ブルグミュラー25の練習曲の教本が終了した中学生の生徒さん。中学の合唱コンクールでは、今年も伴奏者を目指します。(・・・と、思う)流石に

ここまで続けてきた生徒さんなので、音読みなどで苦労することはありません。さて、次のステップに進むにあたり、どうしようかと話し合ってきました。結論は、クラシックの

名曲を進めていくことでした。ピアノ学習の王道は、ブルグミュラー→ソナチネ→ソナタ・・・という流れがあって、それと同時にバロック音楽を 取り入れていくのが、昔からの流れになっています。もちろん、指強化のハノンやチェルニーと言われるテキストも同時にやっていくことになりますので、 3冊4冊のテキストが同時進行していきます。ただ、あくまで王道の話。音楽の高校や大学に進学される生徒さんならば、嫌でもやっていくことになりますが、 もう少し軽い感じで進めていこうと考えるならば、音楽を楽しむことを頭に入れて進めていくことが良いと思います。ですから、ポピュラー系のテキストを 進めていくのでも良いし、今回の生徒さんのように、クラシック系の名曲を選んで進めていくのでも良いと思います。この生徒さんの場合は、中学での 合唱コンクールの伴奏をすることが基本にありますので、自分が知っているポピュラー系ではなく、クラシックの曲を選択されました。良い選択になった のではないかと思います。

合唱コンクールの伴奏をすることを目指していく場合は、当然ですが、知っている曲の伴奏に当たるとは言い切れま せん。リズムにおいても自分で取れなければいけませんし、何となくのノリで弾けるような曲ではないため、常日頃から、様々なリズム、様々な調の 曲に触れていることが求められます。そうでないと、初めて見る曲の譜読みが辛くなるからです。・・・となると、王道まではいかなくても、そこそこの 難しさがある曲の練習が理想です。だったら、世間でよく知られているクラシックの曲を進めていくことで、曲を知ることもでき、演奏もできる状態に なることは嬉しいことではありませんか?

最近の生徒さんと話をしていて感じることは、クラシックの名曲であっても、あまりご存じでない 生徒さんが多いということ。それは、毎日の生活の中にクラシック曲が入り込んでいないため仕方のないことですが、せっかくピアノを長い時間かけて 学習してきているので、知っていてほしいなぁ、という思いがあります。聴いたこともないから知らない曲なのであって、何度か耳にしていると、それは 知っている曲に変わっていきます。がっつりクラシック曲を聴こうとするのではなく、寝る前のちょっとした時間や、例えば食事の時間にBGM的に曲を 流しているだけでも、耳に残っていくものです。これから、どんな名曲に出会うでしょうか?名曲に出会うレッスンが始まります。

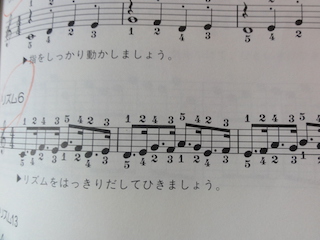

やさしいハノンのテキストを学習している生徒さん。テーマが上手に弾けるようになってきたので「リズム練習やってきた?」と聞いてみました。

ハノンのテキストは指を強化するためのテキストで、様々なリズム練習を取り入れていることが特徴です。指を強化しながらリズムの数え方を

学んだり、指の独立を促したりします。生徒さんの返答は「やってきていないけれど、できると思う」と言うものでした。

やさしいハノンのテキストを学習している生徒さん。テーマが上手に弾けるようになってきたので「リズム練習やってきた?」と聞いてみました。

ハノンのテキストは指を強化するためのテキストで、様々なリズム練習を取り入れていることが特徴です。指を強化しながらリズムの数え方を

学んだり、指の独立を促したりします。生徒さんの返答は「やってきていないけれど、できると思う」と言うものでした。せっかく やる気になっている生徒さんなので弾いてもらいましたが、実際に弾いてみると、上手く弾くことができません。「どうしてできると思ったの?」と、 更に聞いてみると「今までにもやったことがあるリズムだったから。弾ける気がした・・・」とのこと。今までの経験に裏打ちされた理由から 「弾ける気がした」となったのでしょうが、ピアノってそんない甘いものではありません。(笑)その証拠に、今まで学習してきて合格した曲を 弾くことができるでしょうか?もちろん、ささっと弾ける曲もあると思いますが、大半はミスなしでは弾けなくなっていませんか?リズムが変に なったり音が変になったりすると思います。じゃぁ、どうすれば良いのか?弾けそうな気持ちを持っていることは悪いとは思いません。思っただけで 終わらせずに、一度弾いてみるようにしましょう。実際に弾けるようでしたら練習をしなくても弾けるということなので、そのまま次のレッスンに 持ってきてくれたらいいですし、上手に弾けなかったら練習あるのみ。実際はどうなのか、というところまでを検証するようにしましょう。

前に弾けていた曲が弾けないというのは、生徒さんに限った話ではありません。私もそうです。大学時代、あれだけドビュッシーやショパン、ベトちゃん (ベートーベンのことよ。馴れ馴れしいけど)をギャーギャー言いながら仕上げてきたのに、今は全くと言っていいほど弾けなくなっています。パッと 見て上手に弾くことはできませんが、ピアノ自体は弾き続けているので、練習を始めたら弾けるようになると思うのですが・・・。ピアノは、指が動かな ければ弾くことができません。ピアノを弾くことをやめてしまうと指も動かなくなっていきますが、何らかの曲を弾き続けていることで、指は動く状態が 保たれていますから、前に弾けていた曲はすぐに弾くことができるでしょう。「弾ける」という気持ちは大事ですが、気持ちだけでは弾けないもの。実際に 弾いてみて、今の自分の状態を把握するようにしていきましょう。

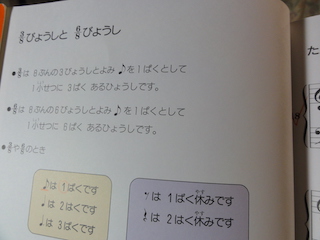

お菓子を使ったり、りんごの絵を描いたりして覚えてきた音符の長さ。四分音符は1、二分音符は2、八分音符は1つの半分・・・と、出てきた音符の

長さを必死になって覚えてきたと思います。正しいリズムで曲を演奏するためには、音符の長さがわかっていないとダメだからです。やっと覚えた

と思ったら、今日からは、まさかの「音符の長さが変わります?」宣言。一体どういうこと?

お菓子を使ったり、りんごの絵を描いたりして覚えてきた音符の長さ。四分音符は1、二分音符は2、八分音符は1つの半分・・・と、出てきた音符の

長さを必死になって覚えてきたと思います。正しいリズムで曲を演奏するためには、音符の長さがわかっていないとダメだからです。やっと覚えた

と思ったら、今日からは、まさかの「音符の長さが変わります?」宣言。一体どういうこと?ピアノ学習が進んでくると、8ぶんの3、とか 8ぶんの6という拍子がでてきます。今までは何だったの?覚えていますか?今までは、4ぶんの3、4ぶんの4だったはず。最初に拍子の考え方の説明は していますが、覚えているでしょうか?拍子の下にくる数字は音符の種類です。上にくる数字は1小節にそれがいくつ入っているかということ。4ぶんの 3を例にとって説明すると、4ぶんの・・・の4は四分音符のこと。3は1小節に3つ入っていることを指します。四分音符が1小節に3つ入っている3拍子の 曲ということになります。実際には、四分音符ばかりで曲は書かれていませんが、四分音符に換算すると3つ入っていることになりませんか?いつも 何気に弾いている曲も、奥が深いですね。

さて、ようやく慣れたと思ったら、8ぶんの・・・の学習に入った小学3年生の生徒さん。8ぶんの・・・ の8は八分音符のことです。八分音符が1小節に3つとか6つ入っている曲の学習に進んできました。ということは、八分音符が3つ入って3拍子の曲になると、 八分音符を1つの音符として考えることになります。え〜!八分音符は1つの半分の長さだったのに、1つのばす音符になるのです。じゃ、今まで1つの音符だった 四分音符は・・・2つのばす音符に変身!じゃあじゃあ、他の音符はどうなるの?全て、2倍の長さの音符に変身します。かけ算の学習が終了している 生徒さんならば、単純に2倍で考えればよいのですが、そうでない生徒さんからすると、ごっちゃになるかなぁ?でも、拍子の考え方がわかっていると 大丈夫です。考え方を頭の中に入れておくようにしていきましょう。

生徒さんたちにいつも言っていることは「楽譜は左から順番に見る」と いうこと。2段書きの大譜表で書かれているピアノの楽譜は、上の段、下の段ともに何記号で書かれているのかを見なければなりません。大抵は上がト音記号、 下がヘ音記号なのですが、それは決まり事ではありません。記号を見誤ってしまうと、音は全然違うものになります。そして、シャープやフラットの記号が あるかどうか、4ぶんの・・・なのか8ぶんの・・・なのか、楽譜の1番重要な部分です。上手な人は何てことなく弾いていますが、きちんと楽譜を左から 見ているはず。楽譜に書かれた情報を取りこぼさないように注意しましょう。