講師から

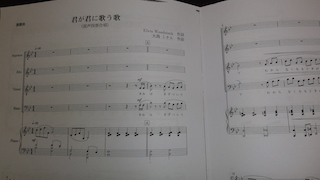

高校の合唱コンクール伴奏を控えている生徒さん。生徒さんの頑張りが功を奏して、順調な仕上がりになってきました。これから先は、より良く弾くための

細かな調整といったところ。楽譜通りに曲想をつけて、音型や詩の雰囲気から、音楽の作り方をアドバイスするようなレッスンになっているのですが、あくま

でも私の主観。私なりに小さな頭で(?)考えてのアドバイス。気になるのは、学校の音楽の先生の反応です。

高校の合唱コンクール伴奏を控えている生徒さん。生徒さんの頑張りが功を奏して、順調な仕上がりになってきました。これから先は、より良く弾くための

細かな調整といったところ。楽譜通りに曲想をつけて、音型や詩の雰囲気から、音楽の作り方をアドバイスするようなレッスンになっているのですが、あくま

でも私の主観。私なりに小さな頭で(?)考えてのアドバイス。気になるのは、学校の音楽の先生の反応です。中学でも高校でも、学校行事で演奏 する音楽は、基本的には、その学校の音楽の先生の言う通りだと思っています。レッスンでいつも伝えているのですが、「学校の先生に直されたら、学校の 先生の言うことを優先でやっていってね」ということ。私には私なりの音楽の作り方があるように、学校の先生だってそれはあるはず。ですから、生徒さん たちには「学校で、何か言われた?指導はあった?」と、頻繁に聞いています。違う音楽の作り方が勉強にもなって、今後に生かされる場合も出てくると 考えれば、悪いことではありません。

いつものように高校生の生徒さんにも「何かあった?先生は何か言ってた?」と、聞いてみたところ「伴奏者 テスト」があったと言うではありませんか?え〜何のテスト?そんなの聞いてないよ〜。なんでも、きちんと伴奏が弾けているかのテストが、伴奏者全員で 行われたということ。だって、授業で弾いていたらわかるんじゃ・・・と、生徒さんと話をしていて思い出しました。高校の音楽の授業って、全員参加では ないのです。高校にもよりますが、音楽、美術、書道の3科目からの選択授業が多いように思います。ピアノが弾けるからって、音楽選択ではない生徒さんも いらっしゃるし、そもそも、合唱コンクールの指導を音楽の先生は行わないのです。すっかり、中学の合唱コンクールの頭で考えていたのですが、それは間違い。 だから「伴奏者テスト」ということになるのですね。しっかりしている高校なのだと思いました。

気になるのはテストの結果なのですが・・・。 「合格」をいただいたとのこと。内容については何も指導がなかったとのことでしたので、私の思いと生徒さんの思いを表現していくことになると思います。 そして気になることがもう一つ。不合格ならどうなるの?生徒さん曰く「学校で練習をさせられる・・・」的なことをおっしゃっていました。それはそれで怖い ですね〜。ひとまず安心ですが、ここからの微調整は丁寧に行いたいと思います。

上手にスラスラと弾くことができない箇所は、「まずはゆっくり弾いてみよう」と、ゆっくり練習を取り入れます。スラスラ弾けない理由もいろいろで、

リズムが取りにくかったり、音はわかっているけれど弾きにくい音のつながりだったり、曲によっても様々。生徒さんの中には、速いテンポで弾くあまり、

つっかかってしまい、スラスラ弾きができない場合も。そんな時は、取り敢えず落ち着くことが大事。「落ち着いてゆっくり弾いてみよう」と、有無を言わさず

ゆっくり練習の始まりです。

上手にスラスラと弾くことができない箇所は、「まずはゆっくり弾いてみよう」と、ゆっくり練習を取り入れます。スラスラ弾けない理由もいろいろで、

リズムが取りにくかったり、音はわかっているけれど弾きにくい音のつながりだったり、曲によっても様々。生徒さんの中には、速いテンポで弾くあまり、

つっかかってしまい、スラスラ弾きができない場合も。そんな時は、取り敢えず落ち着くことが大事。「落ち着いてゆっくり弾いてみよう」と、有無を言わさず

ゆっくり練習の始まりです。弾けない時のゆっくり練習はもちろんですが、弾けているけれどゆっくり練習を指示することもあります。 ミスタッチもせずに弾いているのに、ゆっくり練習は何故?ピアノ学習が進んでいくと、「ただ弾けていれば良い」という弾き方では、満足のいく音楽には 仕上がっていきません。p(音を小さく弾くこと)だからと言って、一辺倒のpではないはず。そんな細かな表現ができているかどうか確認をするためにも、 ゆっくり弾きをして、自分の音の微妙な変化を聴いてほしいのです。表現力を養うレッスンに進んでいる生徒さんは特に、楽譜通りに弾けることは当たり前の 状態です。習い始めの生徒さんと同じようにはいきません。音色の確認をする、強弱のバランスの確認をするなど、確認作業にはゆっくり練習が必須。

ゆっくり練習と聞くと、出来ていない(スルスル弾けていない)から練習をするイメージがあるかと思いますが、練習する内容によっては、 弾けていてもゆっくり練習の必要があることを頭の隅に入れておいてほしいと思います。もちろん生徒さんには説明もしています。「弾けているけれど、 どこの音をどう出して弾くのが良いのか、ゆっくり弾いて確認して。これは、弾けていないからゆっくり練習をするのではないから、急いで弾かないこと」と いった具合にお伝えしています。16分音符などの速いリズムを弾くときには特にそう。綺麗に弾いても汚く弾いても、一瞬で通り過ぎてしまうような 箇所は、より丁寧に練習をする必要があります。豊かな表現力をつけるためには必要な練習です。「ただ弾いているだけ演奏」から卒業するためにも、細かな ところに気を配って、ゆっくり練習を取り入れていきましょう。

昨日のレッスンで、ある生徒さんのレッスンが終了してから気が付いたことですが、教室にやってくるのに、お友達と一緒にいらっしゃっていたようでした。

その生徒さんのレッスン前には、お友達が一緒に来ていることを知らなかったので、当然、普段通りのレッスンをしてお別れしました。たまたま玄関先で

「じゃ、来週ね」と、お別れをして出て行かれたのですが、出て行かれてすぐにお友達との会話が始まりました。様子から、お友達は自転車でしたが、

レッスンの時間中ずっと外で待っていたようでした。

こう言うことって、結構あります。昨年も高学年の生徒さんでしたが、レッスン始めに 「友達が外で待っている」と、言うではありませんか。その日は30度を超える暑い日で、じっと外で待つには熱中症も気になります。生徒さんに悪気は ないのでしょうが、レッスンが終わってから一緒に遊ぶ約束をしているとのことで、待ってもらっているとのことでした。レッスン始めにわかったので、 その日は、お友達にもレッスン室に入ってもらいましたが、常識的に考えて、習い事にお友達同伴でくることはやってはいけないことだと思います。 レッスン後に遊ぶ約束をしているのであれば、一度レッスンが終わってから、自宅に帰った後でもいいのではないでしょうか?

こういうことが 起きる生徒さんの多くは、自宅に保護者の方がおられない生徒さんに多いです。学校から自宅に帰ってきても生徒さん一人、習い事に出かける時も生徒さん 一人なので、保護者の多くは、自分のお子様の行動を把握できていないようです。昨年の場合は高学年の生徒さんであったために、関係のないお友達に ピアノのレッスンを公開していないことや、外で待ってもらうことは熱中症の心配があることをお話しして、レッスンには一人で来るように伝えました。 その後、同じことは起こらなかったので、保護者の方に伝えることまではしなかったのですが、昨日の生徒さんは低学年の生徒さん。これから先、まだまだ 暑くなることを考えると、避けなければいけません。

ピアノの生徒さんの中には、日中を一人で過ごしている小学生の生徒さんも多いです。それ ぞれの家庭で事情がありますから、それは仕方がないことですが、保護者の目が届かない日中のお話をされるなどして、お友達同伴レッスンについても 約束事を決めてもらえると助かります。頭ごなしに叱るのではなく、何故ダメなことなのかの理由をお話しして、保護者もお子様も納得した上で約束事を 決めていくとよいでしょう。

こう言うことって、結構あります。昨年も高学年の生徒さんでしたが、レッスン始めに 「友達が外で待っている」と、言うではありませんか。その日は30度を超える暑い日で、じっと外で待つには熱中症も気になります。生徒さんに悪気は ないのでしょうが、レッスンが終わってから一緒に遊ぶ約束をしているとのことで、待ってもらっているとのことでした。レッスン始めにわかったので、 その日は、お友達にもレッスン室に入ってもらいましたが、常識的に考えて、習い事にお友達同伴でくることはやってはいけないことだと思います。 レッスン後に遊ぶ約束をしているのであれば、一度レッスンが終わってから、自宅に帰った後でもいいのではないでしょうか?

こういうことが 起きる生徒さんの多くは、自宅に保護者の方がおられない生徒さんに多いです。学校から自宅に帰ってきても生徒さん一人、習い事に出かける時も生徒さん 一人なので、保護者の多くは、自分のお子様の行動を把握できていないようです。昨年の場合は高学年の生徒さんであったために、関係のないお友達に ピアノのレッスンを公開していないことや、外で待ってもらうことは熱中症の心配があることをお話しして、レッスンには一人で来るように伝えました。 その後、同じことは起こらなかったので、保護者の方に伝えることまではしなかったのですが、昨日の生徒さんは低学年の生徒さん。これから先、まだまだ 暑くなることを考えると、避けなければいけません。

ピアノの生徒さんの中には、日中を一人で過ごしている小学生の生徒さんも多いです。それ ぞれの家庭で事情がありますから、それは仕方がないことですが、保護者の目が届かない日中のお話をされるなどして、お友達同伴レッスンについても 約束事を決めてもらえると助かります。頭ごなしに叱るのではなく、何故ダメなことなのかの理由をお話しして、保護者もお子様も納得した上で約束事を 決めていくとよいでしょう。

曲の最後の音に記してある変な記号?があります。初めて見る生徒さんは「なんじゃこりゃ!」状態になると思うのですが、「これは、足でペダルを踏む記号

だよ」と教えてあげると、途端にペダルをガタガタと踏み始めました。遊び半分で踏んだら壊れちゃう・・・と、伝えてはみるものの、ペダル踏みが楽しくて

しょうがない様子。ピアノについている1番右のペダル・・・ダンパーペダルを踏む記号になるのですが、弾いた音がウワ〜ンと伸びて音の余韻を楽しむことが

できます。

曲の最後の音に記してある変な記号?があります。初めて見る生徒さんは「なんじゃこりゃ!」状態になると思うのですが、「これは、足でペダルを踏む記号

だよ」と教えてあげると、途端にペダルをガタガタと踏み始めました。遊び半分で踏んだら壊れちゃう・・・と、伝えてはみるものの、ペダル踏みが楽しくて

しょうがない様子。ピアノについている1番右のペダル・・・ダンパーペダルを踏む記号になるのですが、弾いた音がウワ〜ンと伸びて音の余韻を楽しむことが

できます。ピアノに備わっているペダルが踏めるようになるには、身長の問題があって、床に足がペタッとつけられる身長がなければ、ペダルは 踏むことができません。身長には個人差がありますから、一概に何年生から・・・とは言えないのですが、概ね高学年になると踏めるようになります。 中には、小学3年生で踏めるようになった背の高い生徒さんもおられます。こればっかりは人それぞれ。ただ、教室には常備しているのですが、ペダル付き 足台というものがあって、これを使えば未就学児さんでもペダルの使用が可能になります。ペダルが上手に踏めるようになるまでには、当然、ペダルの学習も 行いますし、自宅での練習が必要になってきます。学習したからと言って、すぐに上手に踏めるものではない為、時間がかかります。教室だけで練習を重ねても、 自宅練習ができなければペダルの学習は見送ることになります。小さな生徒さんの場合は、ペダル付き足台を用意していただくことがペダル学習の条件になり ます。

さて、ペダルが踏みたくて仕方のない生徒さんは小学2年生。ペダル付き足台での練習スタートになるのですが、ここ何週間も関係のない ところでペダルを踏んだり、ガタガタと遊び半分ペダルが抜け切らない様子。保護者の方に確認したところ、ペダル付き足台の用意があるということで、 ペダル学習を始める条件は揃っているのですが、肝心の生徒さんの気持ちが先走りすぎて、真面目に取り組めずにいます。「ペダルで遊ばなくなったら、ペダル 学習を始めるからね」と、宣言しているのですが、もう少し時間がかかるかな?足台を用意していただくなどの物理的な条件はもちろんですが、ペダル学習を 始めるには、生徒さんの真面目に取り組む気持ちも条件になってきます。

「ペダルは耳で踏む」と言われるくらい、自分の音を集中して聞く姿勢が 求められるので、遊び半分では、上手なペダリングができません。それに、ガタガタと力任せに踏んでいては壊れてしまいます。ものを大切に扱うこと、真面目に 取り組むことなど、全ての条件が揃って初めてペダル学習に進めます。私、うるさ過ぎますか?でも、とても大切なことだと思います。小さな年齢だから無理! とはならないはず。生徒さんの本気、見られることを楽しみに待ちたいと思います。

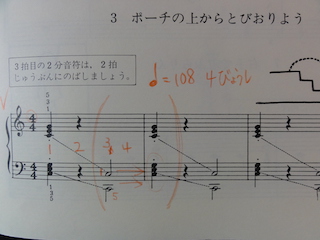

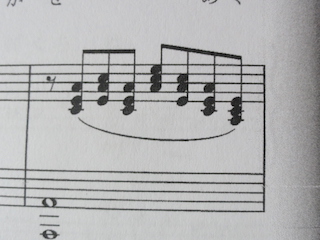

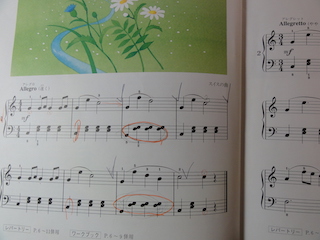

こちらの楽譜の練習ポイントは、手の跳躍。離れた鍵盤の音をミスタッチ(音の間違い)することなく、弾けるようにしなければなりません。どのくらい手を

動かせば正しい音が弾けるのか、それは、手の大きさや腕の長さが人それぞれ違うので、何度も練習をして、自分の「これくらい」の距離を掴むことから始まり

ます。

こちらの楽譜の練習ポイントは、手の跳躍。離れた鍵盤の音をミスタッチ(音の間違い)することなく、弾けるようにしなければなりません。どのくらい手を

動かせば正しい音が弾けるのか、それは、手の大きさや腕の長さが人それぞれ違うので、何度も練習をして、自分の「これくらい」の距離を掴むことから始まり

ます。1小節目、スタッカートの和音を弾いたら、1拍の休みがあって低音部への移動があります。この小節は、お休みがあるのが幸いして、低音部 への移動は比較的ミスタッチすることなく弾けます。問題は、2小節目の最初の和音。要するに、赤( )の部分の移動がスムーズにいかないのです。お休みも なく、すぐに三和音をスタッカートで弾かなければならないのですが、この三和音がグシャっとなってしまいます。グシャっとなるだけならまだよいのですが、 音が全く違う和音を弾いてしまうことが多いのです。違う音の和音が響くと言うことは、手が違う音を弾いていると言うこと。正しい音に手がセットされて いれば正しい音が響きます。何度も何度も違う音を弾いてしまうことは気分も滅入ってしまいますし、お子様の場合は、余計に冷静さを欠いてしまって悪循環 な練習になってしまいます。

ちょうどこの曲の練習中だった小学3年生の生徒さんもその一人。違う音が出てしまうから焦ってしまうので、まずは、正しい和音の 鍵盤に手がセットされているかどうか、鍵盤の上に手を置くだけ練習を取り入れると良いと思います。音は出さない練習です。赤( )の中の低音部は音を出して 弾いて、2拍伸ばしたのち次に弾くべき音の和音に手を持っていくだけ練習です。音は出さなくて良いのですが、持っていった手が、正しい和音の鍵盤の上に あるかどうかは確認が必要です。この時点で、正しくない音に手がセットされている間は、違う音を弾いていることになります。手の「これくらい」の距離を 正しく掴むために、まずは、音を出さない練習、手を置くだけ練習を取り入れましょう。距離が掴めてきて、正しい音に手がセットされるようになったら、 実際に音を出して楽譜通りに弾いてみると、ミスタッチのストレスを最小限に止めることができると思います。

いつもいつも近くの音ばかりを 弾くような曲だといいのですが、手の跳躍が生じる曲は結構あります。曲によって移動する距離も違ってくるため、その度に、その曲の距離感を掴む練習が 必要です。距離感を掴むためには、練習を重ねるしかありません。また、そう言う曲はカッコイイ曲です。カッコイイ曲が弾けるようになるための跳躍練習 だと思って、練習に励みましょう。

ドミソラファソミファ・・・で始まるこの曲は、テクニック教材のやさしいハノン。テクニック教材に限らずなのですが、生徒さんの中には、・・・ソラファソ

ミファ・・・といった具合に、最初のドミの音をふわ〜っと弾き始めて、途中からだんだん元気に弾いてしまう人がいます。名付けて「ゆうれい弾き」。実際に

ゆうれいを見たことはないのですが、ヌボ〜っと出てくる感じが「ゆうれい」のようではありませんか?

ドミソラファソミファ・・・で始まるこの曲は、テクニック教材のやさしいハノン。テクニック教材に限らずなのですが、生徒さんの中には、・・・ソラファソ

ミファ・・・といった具合に、最初のドミの音をふわ〜っと弾き始めて、途中からだんだん元気に弾いてしまう人がいます。名付けて「ゆうれい弾き」。実際に

ゆうれいを見たことはないのですが、ヌボ〜っと出てくる感じが「ゆうれい」のようではありませんか?たまたま今回、ゆうれい弾きをしていた 生徒さんがハノンの教材を弾かれていたのですが、ハノンでなくても、普通の練習曲でもゆうれい弾きをしている生徒さんがいらっしゃいます。これ、曲を 弾き始める姿勢がなっていないです。弾き始めるということは、自分の音楽を始める・始まるということ。今から始まる自分の音楽を聴いてもらうのに、なんと な〜く始めてしまっていることと同じです。「今から、私の音楽が始まるわよ。ちゃんと聴いて!」くらいの心意気がほしいところ。テクニック教材の場合は、 弾き始めから弾き終わりまでを均一に弾くことが大切ですが、曲を弾く場合には、第一音目(その曲の最初の音)をどのような気持ちで弾き始めるのか、きち んと考えることが大切です。それは、ただ大きな音で弾き始めれば良い・・・という簡単なことではなく、小さな音でも心を込めて弾き始めているか、芯が 通っているか、丁寧に音を出しているかなど、たった一音に様々な気持ちを込めなければなりません。

同じ曲を流れ作業のように演奏される コンクールなどでは、第一音目の弾き方、音の出し方を見ていれば、その演奏者が上手なのか上手でないのかがよくわかります。同じ曲の場合はそれは顕著に あらわれますが、同じ曲でなくても、例えば学校の合唱コンクールなどの場で、ピアノ伴奏者の前奏部分を聴いているだけでも、上手なのか上手でないのかは わかります。それくらい、弾き始めの音は大切に扱ってほしい音です。これらのことを考えると「ゆうれい弾き」はあり得ません。自分が出す音に自信を持って、 堂々と弾き始めるようにしましょう。

8月に、大泉学園ゆめりあホールで行われるピティナ・ステップのご案内をお出ししたばかりですが、今回、来年の話になりますが、和光市民文化センター

でステップが行われることがわかりました。教室生ページから見ていただくとわかるのですが、開催日は2月2日(日)、和光市民文化センター サンアゼリア

小ホールで行われます。今から来年の話なんて・・・と、思われる生徒さんや保護者の方もおられるかと思いますが、今から半年以上先のステップに参加する

ことでできることもあります。

8月に、大泉学園ゆめりあホールで行われるピティナ・ステップのご案内をお出ししたばかりですが、今回、来年の話になりますが、和光市民文化センター

でステップが行われることがわかりました。教室生ページから見ていただくとわかるのですが、開催日は2月2日(日)、和光市民文化センター サンアゼリア

小ホールで行われます。今から来年の話なんて・・・と、思われる生徒さんや保護者の方もおられるかと思いますが、今から半年以上先のステップに参加する

ことでできることもあります。通常のステップ参加の場合は、練習を始めてから2~3ヶ月で本番を迎えることになり、中には慌てて本番を迎えることに なる生徒さんや、不完全な形での参加になる生徒さんも少なからずいらっしゃいます。レベル別での参加になりますから、本人のレベルに合った曲を演奏する わけですが、本人の希望する曲や好みの曲を考えての選曲をしていくと、練習時間の確保が大幅に必要になる場合もあります。また、ステップ参加を重ねていけ ばレベルが上がっていきますので、自然と難しい曲の演奏になっていきます。来年の2月の参加に向けて練習曲を決めていくことができれば、通常よりも時間を かけて練習ができる分、演奏時間が長い曲や少し背伸びをして、ちょっと難しい曲にも挑戦が可能です。普段のステップでは叶わない大曲の挑戦もできると 思います。参加の1番の条件は、自分の日程が空いているかどうかがポイントになってきますので、学校行事などの予定を見ていただき検討されてみては いかがでしょうか?

ホールについてですが、サンアゼリア小ホールは、電車の場合は副都心線・有楽町線「和光市駅」から徒歩で行ける距離に あります。可動式の椅子を設置するタイプのホールなので、舞台と客席が近いサロン式になります。ただ、客席自体は300席まで設置が可能なので、広い ホールです。ちなみに8月に行われるゆめりあホールは、176席の固定席ホールです。ステージ席が設けてあり、光が丘のIMAホールと雰囲気は同じですが、 こじんまりとしたホールになります。どのようなホールなのか、ホールのHPを見ていただくとよくわかるかと思います。

ここからは余談ですが、ステップに参加することは、 自分の演奏を聴いていただく機会でもあり、他のピアノ学習者の演奏を聴く機会にもなります。演奏するマナー、聴く側の聴衆マナーも学べる良い機会。 教室のクリスマス会などでも、毎年、他の人の演奏をじっと聴けない残念な(?)生徒さんもいらっしゃいます。その場その場に合ったマナーを身につけること も大切です。ステップへの参加をしなくても、ステップを聴きに行ったり、何か違う演奏会に足を運んだりして、他の人の演奏を聴きにいく時間を見つけて みませんか?

譜読みにも問題がなく、楽譜通りに弾けている生徒さん。でもピアノから聴こえてくる音はつまらない。1本調子。抑揚が全くない。どの曲を聴いていても

一緒。何が問題なのだろうと、長い間不思議でした。なんて言うか、ただ弾いているだけピアノになっていたからです。譜読みの力は抜群についているのに、

もったいないピアノ。聴いていて楽しくないのだから、弾いている本人も楽しくないんじゃないかなぁ。

生徒さんとお話をしていて、普段の練習 では、電子ピアノにヘッドホンを使用しての練習であることがわかりました。でもこれは、いたって普通。今は、電子ピアノではなく普通のピアノでも、後付けでヘッド ホンを取り付けることができます。日中は学校に通って、部活や塾などで帰りが遅くなる生徒さんたちは、どうしてもピアノの練習時間が夜になってしまいます。 そうすると、音をガンガンに出して練習することは難しいですよね。大抵の生徒さんは、ヘッドホン練習だと思います。それは良いのですが、この生徒さんは、 さらに、「鍵盤の音がうるさい!」と、家族の人に言われることがあるようなのです。確かに、ヘッドホンで電子ピアノから出る音自体は消すことができますが、 鍵盤を弾いている時に出る「カタカタ」と言う電子ピアノ特有の音は、消すことはできません。難しい問題です。

ピアノの音は、音楽が好きではない人に とっては騒音だと思います。例えば、隣の部屋でテレビを見ている人にとっては、流れてくるピアノの音はうるさい音です。私なんかも、家族がいる休みの日に ピアノを弾いていようものなら「うるさい!」と、言われることがあります。ですから、なるべく家族がいない時を狙って練習もするようにしています。ピアノは 芸術なので、表現力は重要です。表現力が豊かな演奏をするということは、自分の思いを伝えられているか、聴いている人に伝わっているか・・・と言うことではない かと思うのですが、どうでしょうか?自分の思いを伝えたい・表現したいと考えていても「うるさい!」と周りから言われてしまえば、表現ができなくなります。 周りの人間に気を使って、できるだけ小さな音で、おとなしく演奏するようになると思うのです。その積み重ねが、抑揚のないつまらないピアノの音に なっているのではないでしょうか?

周りに気を使ってピアノの練習をすることは、とても大切なことです。しかし、お子様がピアノを習っているのであれば、 「うるさい!」と言うのではなく、時には、お子様のピアノを聴いてあげるなど、関心を持ってもらいたいと思います。練習をしているお子様の隣の部屋で、 テレビを見て知らんふり、では寂しすぎます。練習環境を整えてあげるのは、保護者の務めでもあると思います。最低でも1週間に1度くらいは、ヘッドホンを 外して、普通に弾ける環境を持ちたいものです。

生徒さんとお話をしていて、普段の練習 では、電子ピアノにヘッドホンを使用しての練習であることがわかりました。でもこれは、いたって普通。今は、電子ピアノではなく普通のピアノでも、後付けでヘッド ホンを取り付けることができます。日中は学校に通って、部活や塾などで帰りが遅くなる生徒さんたちは、どうしてもピアノの練習時間が夜になってしまいます。 そうすると、音をガンガンに出して練習することは難しいですよね。大抵の生徒さんは、ヘッドホン練習だと思います。それは良いのですが、この生徒さんは、 さらに、「鍵盤の音がうるさい!」と、家族の人に言われることがあるようなのです。確かに、ヘッドホンで電子ピアノから出る音自体は消すことができますが、 鍵盤を弾いている時に出る「カタカタ」と言う電子ピアノ特有の音は、消すことはできません。難しい問題です。

ピアノの音は、音楽が好きではない人に とっては騒音だと思います。例えば、隣の部屋でテレビを見ている人にとっては、流れてくるピアノの音はうるさい音です。私なんかも、家族がいる休みの日に ピアノを弾いていようものなら「うるさい!」と、言われることがあります。ですから、なるべく家族がいない時を狙って練習もするようにしています。ピアノは 芸術なので、表現力は重要です。表現力が豊かな演奏をするということは、自分の思いを伝えられているか、聴いている人に伝わっているか・・・と言うことではない かと思うのですが、どうでしょうか?自分の思いを伝えたい・表現したいと考えていても「うるさい!」と周りから言われてしまえば、表現ができなくなります。 周りの人間に気を使って、できるだけ小さな音で、おとなしく演奏するようになると思うのです。その積み重ねが、抑揚のないつまらないピアノの音に なっているのではないでしょうか?

周りに気を使ってピアノの練習をすることは、とても大切なことです。しかし、お子様がピアノを習っているのであれば、 「うるさい!」と言うのではなく、時には、お子様のピアノを聴いてあげるなど、関心を持ってもらいたいと思います。練習をしているお子様の隣の部屋で、 テレビを見て知らんふり、では寂しすぎます。練習環境を整えてあげるのは、保護者の務めでもあると思います。最低でも1週間に1度くらいは、ヘッドホンを 外して、普通に弾ける環境を持ちたいものです。

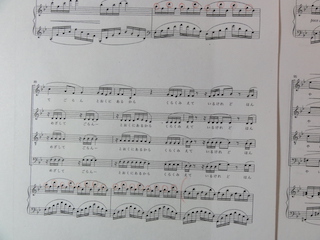

左手の1番最後の音、低いドの音で終わっている曲ですが、いまだにスタッカートで弾いちゃっている生徒さんがいます。今回の弾いちゃった生徒さんは

小学3年生。初心者ではないのですから、そろそろ気がつかなければいけません。私に指摘されて直しているようでは、厳しいことを言いますが、失格

です。

左手の1番最後の音、低いドの音で終わっている曲ですが、いまだにスタッカートで弾いちゃっている生徒さんがいます。今回の弾いちゃった生徒さんは

小学3年生。初心者ではないのですから、そろそろ気がつかなければいけません。私に指摘されて直しているようでは、厳しいことを言いますが、失格

です。この曲は8ぶんの・・・の曲なので、楽譜のように付点四分音符でしたら3拍のばす音符になります。付点の音符に付いている点と、スタッカート 音符についている点は、どちらも点に変わりはないのですが、違いを見極めるポイントは、点がついている位置にあります。今回の楽譜のように、音符の 横に点がついていたら付点音符になりますので、のばす音符になります。のばす音符ということは、通常の音符よりも長く弾くことを意味しますので、切っては いけない音符です。反対に、スタッカート音符の点は、音符の上か下についています。付点音符のように横に点がついていることはありません。そもそも、 点がついている位置が全く違うのです。

点がついている音符を見たら、なんでもかんでも切っちゃっている生徒さん、残念ながら何人かいらっしゃい ます。・・・ということは、音符自体の長さもわかっていないということ?スタッカートの音符と付点の音符のミスは、かなり初歩的なミスです。音楽も 覚えることが多いので、学習したことを順に整理していくことが必要です。音符の長さについては、8ぶんの・・・の学習に入ると、音符の長さも変わって くるために、今まで学習してきた音符の長さが理解できていることが、この先の学習の条件になってきます。慣れてくればなんてことないのですが、何事も 最初が肝心。ここで、あやふやなまま先に進んでいくと、何のことだかごっちゃごっちゃになってしまいます。疑問に思ったことがあれば、聞くように してください。やさし〜く教えてあげましょう(これが何だか怖い・・・)ピアノに限らす、学校の勉強も同じこと。わからないままにしていることの方が、 あとで恥ずかしい思いをすることもあります。わからないこと、疑問に思ったことは、その時に解決するようにしましょう。

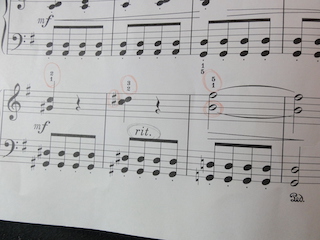

右手と左手がメロディーと伴奏に分かれている場合は、当然ですが、メロディーの方を伴奏よりも大きな音で演奏します。伴奏になる音を大きな音で響かせ

ても、つまらない音楽になってしまいます。同時に演奏する右手と左手で音の大きさを変えて演奏することは、かなりの練習が必要になってきます。そう簡単

にはできない技です。

右手と左手がメロディーと伴奏に分かれている場合は、当然ですが、メロディーの方を伴奏よりも大きな音で演奏します。伴奏になる音を大きな音で響かせ

ても、つまらない音楽になってしまいます。同時に演奏する右手と左手で音の大きさを変えて演奏することは、かなりの練習が必要になってきます。そう簡単

にはできない技です。さらに高度な弾き方として、メロディーの右手の音が和音になっている場合はどうでしょうか?二声・三声の 音楽は除きますが、和音の場合は、和音の1番上の音がメロディーラインになっていることが多いです。というか、ほぼそうなっています。写真の楽譜を 例に取るならば、三和音で音が連なっていますが、メロディーは「ラドラミドラミ」ということになります。和音の中でも、1番上の音だけを他の音よりも 少し大きく演奏するようにしなければいけません。同じ右手で演奏していても、全ての音を大きく弾くのではなく、1番上の音だけを響かせて演奏します。 ここまでくると、かなりの大技。練習も重ねなければいけませんが、どの音を大きく弾きたいのか、意識を持つことが重要です。メロディーを 大きく演奏するために、心の中でメロディーラインを歌いながら演奏してほしいのですが、それができているでしょうか?弾きながら心の中で歌う余裕が ほしいものです。自分が歌っていないのに、綺麗に歌わせることはできません。思ってもいないことは表現できません。この楽譜の小節を演奏するときには 「ラドラミドラミ」と、心の中で歌いながら弾いてほしいのです。

1つ気をつけてほしいことは、メロディーを歌いながら演奏しても良い生徒さんは、 リズム取りがきちんとできていて、数えながらの練習が終了している生徒さんです。音符の長さの学習中で、1と2と・・・と数えながらの練習をしている 生徒さんは、リズムを正しく取ることが優先ですから、歌詞をつけて歌ったり、メロディーを歌いながら弾くことはいけません。時々、知っている曲を練習 している生徒さんの中に、歌いながら弾いていて、リズムが崩れている生徒さんがいらっしゃいます。自分の勝手なイメージで弾いてしまうと、リズムが 正しく取れていないこともありますので、まずは正しくリズムを取ることをマスターしましょう。一つ一つ段階を追って、上達への道を進んでいくのがよいで しょう。

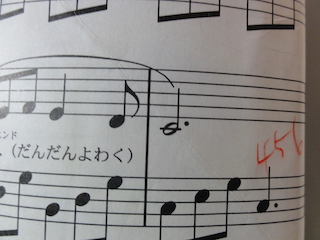

10月に合唱コンクールを迎える学校の、課題曲をレッスン中の生徒さん。今回の課題曲はページ数が長い曲です。ころころと転調(シャープやフラットが

増えたり減ったり・ついたりつかなかったり)する曲で、曲の速さも変わっていく曲。それでも頑張って譜読みが進んできました。残るは3ページほど。

ここでまさかの「まだ4ヶ月あるから大丈夫」と、大丈夫宣言が出ましたが、それ本当に大丈夫?

10月に合唱コンクールを迎える学校の、課題曲をレッスン中の生徒さん。今回の課題曲はページ数が長い曲です。ころころと転調(シャープやフラットが

増えたり減ったり・ついたりつかなかったり)する曲で、曲の速さも変わっていく曲。それでも頑張って譜読みが進んできました。残るは3ページほど。

ここでまさかの「まだ4ヶ月あるから大丈夫」と、大丈夫宣言が出ましたが、それ本当に大丈夫?確かに、合唱コンクール本番までは4ヶ月 あるかもしれません。本番で完璧に演奏できればいいのかもしれません。でも、合唱コンクールの場合は、自分だけが演奏をするソロピアノとは 違って、相手(歌)がいます。少なくとも、歌、指揮者との合わせ練習が、1ヶ月前あたりから始まりませんか?その合わせ練習で、弾けていなくても 良いのでしょうか?そう言うわけにはいきませんよね?・・・と言うことは、4ヶ月ではなく3ヶ月しかないことになります。残り3ヶ月で、指揮者を見る 練習、音ミスをしない練習、曲の速さを体に覚えさせる練習・・・などなど課題は山積み。大丈夫宣言を出している場合ではないような気がするのですが。

合唱コンクールに限らず、歌の伴奏や楽器の伴奏など、他の人との合わせが必要になるものの練習の場合は、自分だけのペースで練習を進める ことが難しいです。合わせの練習が入ってくるので、本番までに間に合わせよう的な考えで練習をしていると、相手に迷惑をかけてしまいます。相手の方との 話し合いで練習日程を組んでいくのですが、学校の合唱コンクールの場合は、今までの経験から、本番の1ヶ月前には出来上がっていることが望ましいよう です。合わせたからといって、上手にできる確率も低いです。ここから合わせの練習がスタートしていきますので、その段階で、伴奏者は完璧に演奏できるよう にしておくことがベストでしょう。

ピティナ・ステップなど、自分一人で演奏するソロピアノの場合は、もう少し余裕があるので、本番2週間前 くらいには完璧に近い状態に持っていくのがベスト。この段階では、暗譜は必須です。残りの2週間でペダルの確認をしたり、テンポ(曲の速さ)確認を したり、より丁寧に演奏できるように、音の音色確認をします。2週間前になっても音ミスを指摘されたり、途中で止まったりつっかえ弾きが多い場合は、 かなり焦らなければいけない状況です。本番をより良い状態で迎えるためには、精神的な余裕も必要です。本番がある練習をしている場合は、いつまでに 仕上げなければいけないのか、を考えて、逆算の考え方で曲の仕上げ時期を決めていきましょう。

「もうこれだけしかない」と言うような 不安になる気持ちを持つ必要はありませんが、「まだこんなにある」と、余裕なことばかりを考えているのは危険です。本当に誰の目から見ても、完璧な 仕上がり具合ならばいいですが、そうでない場合は、まだまだ直すべきところがあるということ。今できることをしっかりと取り組んで、さらに素晴らしい 演奏ができるようにしていきましょう。

30度近くまで気温が上がる日が続くようになりました。小学校の体育の授業では、プール授業が始まった生徒さんもいらっしゃいます。学校でも水筒持参が

認められていることと思いますが、ピアノ教室でも例年通り水筒持参はOKですので、暑い日には水筒を持ってきていただければと思います。

30度近くまで気温が上がる日が続くようになりました。小学校の体育の授業では、プール授業が始まった生徒さんもいらっしゃいます。学校でも水筒持参が

認められていることと思いますが、ピアノ教室でも例年通り水筒持参はOKですので、暑い日には水筒を持ってきていただければと思います。早速、水筒持参でレッスンに通われている生徒さんもいらっしゃいます。水筒持参の決まりごとは、レッスン中は飲まないこと。学校の決まりごとと 同じだと思いますが、一度レッスンが開始されたら、終了するまでは飲むことを禁止しています。レッスン室に入ってすぐに飲むことはOKですので、 お茶を飲んでから、落ち着いてレッスンを始めたら良いですね。可愛らしい水筒を持ってきてくれているのは、小学2年生の生徒さん。水筒には、お名前の シールが貼ってあります。万が一、教室に水筒を忘れて帰っても、誰のものかわかるのでいいですね。水筒持参の決まりごとも守ってくださっています。 お互いに気持ちよくレッスンをするためにも、決まりごとは守りたいもの。お家でも、お子様とよく話し合っていただけると良いと思います。

最後に確認ですが、ピアノのレッスンに通うときには、口の中は空っぽで来るようにお願いします。ピアノのレッスンは遊びではありません。時々、飴を 舐めながら弾いていたり、ガムが口の中に入っていたりする生徒さんがいらっしゃいますが、あり得ません。私の方で気が付けば出してもらっていますが、 気がつかなければ良いと言うものでもありません。何をするためにレッスンに通っているのか、考えてくださればわかること。残念なことに、このような 行動に出る生徒さんは比較的、大きな生徒さんです。高学年以上の生徒さんに見られます。真剣にレッスンをしていますから、生徒さん側も真剣な態度で 臨んでほしいと思います。

今日は少し辛口コメントになります。レッスンをしていると、「ピアノ練習していないな」「今週は頑張ったな」など、生徒さんに聞かなくても、ピアノを弾いて

いる様子やピアノの音などから1週間の様子がわかります。特に、中学生以上の生徒さんになると、部活、定期試験、検定試験、塾などの習い事・・・時間に

追われて忙しい。そんなの生徒さんに言われなくてもわかっています。ピアノは、練習すれば上達するし、練習しなければ進みません。私が上達するわけでは

ないので、練習してもしなくてもどちらでも構いません。練習できない時があったって良いと思っています。でもそれは、時々の話。年間を通して練習しない

ピアノならば、習っている意味はあるのでしょうか?

ある生徒さんはレッスンの初めに「今週はテストがあったからできなかった」「今週は部活の 大会があったから・・・」「今週は検定試験で・・・」と、ピアノを弾く前から、練習ができなかった理由を申告してくれます。これって何のため?練習は 私のため?できない理由があれば、それで良いの?大抵の生徒さんは練習ができていなくても、自分から理由を言うようなことはしません。私の方で 「今週は練習ができていないんじゃないの?」と聞くと、「テストだったから」などと答えてくれます。テストは頑張ってもらいたいので「じゃぁ、できる ようになったら1日15分でいいから時間を見つけてね」と、言うようにしています。練習ができない期間が1週間、2週間あったとしても、ギャーギャー怒る こともありません。できるようになったら、練習をしてくれれば良いのです。何かしら、できない理由を見つけてくる生徒さんは、結局、できない 理由が1つ去っても、また次のできない理由が出てくるのです。できなかった理由を見つけて自己満足していませんか?

練習をしてくる生徒さんだから と言って、暇な生徒さんだとも思っていません。生徒のみなさんそれぞれに忙しく過ごしている中、上手に時間を見つけて練習をされているのだと思います。 1日15分程度の時間が、年間を通して本当に見つけられないでしょうか?特別な理由がないのに、何ヶ月も同じ曲で止まっている生徒さんは、できない理由を 見つける前に、時間の使い方を考える必要があります。遊びも大事、勉強も大事、ピアノを習っているのならピアノの練習も大事です。どれか一つに偏った 時間の使い方をするのではなく、隙間時間を見つけて、上手にピアノを練習する時間を確保しましょう。

ピアノの練習ができなかったからと言って、 ギャーギャー怒ることはない!と、宣言しましたが、例外もあります。何かの舞台で演奏する、学校で伴奏をする、コンクールが控えてる・・・など、重要な 本番があるのに、思ったように練習がはかどっていない生徒さんは例外です。本番で本人が恥をかかないためにも、他の人に迷惑をかけないためにも、できてい ないと感じた時は、ギャーギャー怒るし叱ります。本人が1番わかっているとは思いますが、レッスンを請け負っている以上は、私にも上手に弾いてもらう 責任があります。そもそも、何も言われなくなったらおしまいですよ。うるさく言われている間に、ちゃっちゃとやりましょう。私をこわ〜い先生に変身させ ないで!

ある生徒さんはレッスンの初めに「今週はテストがあったからできなかった」「今週は部活の 大会があったから・・・」「今週は検定試験で・・・」と、ピアノを弾く前から、練習ができなかった理由を申告してくれます。これって何のため?練習は 私のため?できない理由があれば、それで良いの?大抵の生徒さんは練習ができていなくても、自分から理由を言うようなことはしません。私の方で 「今週は練習ができていないんじゃないの?」と聞くと、「テストだったから」などと答えてくれます。テストは頑張ってもらいたいので「じゃぁ、できる ようになったら1日15分でいいから時間を見つけてね」と、言うようにしています。練習ができない期間が1週間、2週間あったとしても、ギャーギャー怒る こともありません。できるようになったら、練習をしてくれれば良いのです。何かしら、できない理由を見つけてくる生徒さんは、結局、できない 理由が1つ去っても、また次のできない理由が出てくるのです。できなかった理由を見つけて自己満足していませんか?

練習をしてくる生徒さんだから と言って、暇な生徒さんだとも思っていません。生徒のみなさんそれぞれに忙しく過ごしている中、上手に時間を見つけて練習をされているのだと思います。 1日15分程度の時間が、年間を通して本当に見つけられないでしょうか?特別な理由がないのに、何ヶ月も同じ曲で止まっている生徒さんは、できない理由を 見つける前に、時間の使い方を考える必要があります。遊びも大事、勉強も大事、ピアノを習っているのならピアノの練習も大事です。どれか一つに偏った 時間の使い方をするのではなく、隙間時間を見つけて、上手にピアノを練習する時間を確保しましょう。

ピアノの練習ができなかったからと言って、 ギャーギャー怒ることはない!と、宣言しましたが、例外もあります。何かの舞台で演奏する、学校で伴奏をする、コンクールが控えてる・・・など、重要な 本番があるのに、思ったように練習がはかどっていない生徒さんは例外です。本番で本人が恥をかかないためにも、他の人に迷惑をかけないためにも、できてい ないと感じた時は、ギャーギャー怒るし叱ります。本人が1番わかっているとは思いますが、レッスンを請け負っている以上は、私にも上手に弾いてもらう 責任があります。そもそも、何も言われなくなったらおしまいですよ。うるさく言われている間に、ちゃっちゃとやりましょう。私をこわ〜い先生に変身させ ないで!

練習中の楽譜に何やら印が・・・。自宅練習をしていて、間違いやすい箇所に印を入れてきた生徒さん。なかなかの良い心がけです。そしていざレッスンが

始まると、弾ける時もあるのですが弾けない時もあって、全曲を通してミスなしで弾くことができない状態でした。1箇所目が弾けても、2箇所目でミスを

したり、全然別の箇所をミスってしまったり・・・。

練習中の楽譜に何やら印が・・・。自宅練習をしていて、間違いやすい箇所に印を入れてきた生徒さん。なかなかの良い心がけです。そしていざレッスンが

始まると、弾ける時もあるのですが弾けない時もあって、全曲を通してミスなしで弾くことができない状態でした。1箇所目が弾けても、2箇所目でミスを

したり、全然別の箇所をミスってしまったり・・・。何度も何度も練習していく間に、生徒さんも半ばヤケになってきました。必死に弾いてくれ るのはいいのですが、音も乱暴気味で投げやり状態にも見えます。ここまでくると、弾けるものも弾けません。「ちょっと待って。1回やめて。深呼吸 して。落ち着いて。」強制的に、弾くのをやめてもらうこともしばしば。前から何度も言っていますが、ピアノは心を写します。イライラ状態で演奏したものは、ピアノの 音もイライラな音です。体の調子が悪い時に無理に練習した音は、ピアノの音も調子が悪いです。叱られて泣きながら弾くピアノは、ピアノの音も泣いて います。そんな時は、一度ピアノから離れて歩き回ってもいいかもしれません。深呼吸をして落ち着いてから弾き始めるようにしましょう。

レッスン中にも、できない自分の状態が悔しくて、泣きながら練習をする生徒さんがいらっしゃいます。私が叱ったわけではありませんが、ボロボロ涙を 流しながら必死に弾いています。悔しくて流す涙が悪いとは言いませんが、ピアノを弾く状態としてはいいものではありません。一度立ち止まって、どこをどう 間違えているのか、どう直せば良いのか、考えてから弾き始めても遅くはありません。ただただ弾いていても、また同じ所で間違える確率が高いですよね? そうなるとイライラが募って悪循環です。深呼吸をして、心おだやかに弾き始めましょう。案外、すんなりと弾けるようになりますよ。お試しあれ。

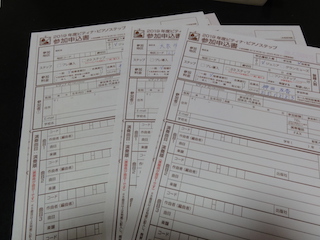

8月に行われる大泉学園ステップに参加される生徒さんには、申込書をお渡ししています。曲名を記入してありますので、確認をお願いします。生徒さんの

情報は、各自での記入となります。この申込書をコピーして郵送で申し込みをされてもいいですし、手数料がかかりますが、ピティナのホームページからの

WEB申し込みもできます。ゆめりあホールは人気のホールですから、早めに申し込みをされるようお願いいたします。

8月に行われる大泉学園ステップに参加される生徒さんには、申込書をお渡ししています。曲名を記入してありますので、確認をお願いします。生徒さんの

情報は、各自での記入となります。この申込書をコピーして郵送で申し込みをされてもいいですし、手数料がかかりますが、ピティナのホームページからの

WEB申し込みもできます。ゆめりあホールは人気のホールですから、早めに申し込みをされるようお願いいたします。さて、大泉学園ステップへの 参加をいち早く表明した生徒さん、どうも練習が進みません。ステップでは2曲の演奏をするのですが、少し前に合格した1曲は練習が進むのですが、 新しい曲の練習が進まないのです。今回のステップは2年ぶりのステップ。話を聞いていると、ステップ参加は本人の希望というよりも、お母様が出したい よう。保護者の方の気持ちもよくわかります。せっかく習っているピアノなので、舞台の上でキラキラに輝くお子様の晴れ姿を見たい気持ちわかります。 生徒さん本人にステップ参加の気持ち確認をしたところ「どっちでもいい」という答えが返ってきました。練習をしてこない原因は、この「どっちでも いい」気持ちではないかと思います。「どっちでもいい」ということは、「参加しろって言うんだったら参加してもいいよ」的な気持ちだと思って いるのですが違うでしょうか?

お子様に参加の気持ちがないのに参加させたいということであれば、怒ってでも叱ってでも、自宅での練習を させてもらう必要があります。本来なら、保護者とお子様の両方の気持ちが一体となって参加に向かうことが良いのですが、各家庭の方針があるでしょう から、細かいことは言いません。1週間に1度のピアノレッスンでは、私も「練習してきて」と伝えていますが、実際に練習ができているかどうかは、保護者に しかわかりませんし、本番を控えているので、練習をさせるのが保護者の務めだと思っています。乗り気ではないまま参加した舞台でも、立派に弾くことが できれば、良い思い出にもなると思うのですが・・・。

最後に、我が家の話で申し訳ないのですが、うちの息子と娘も中学・高校と学校で 弾かせていただくことがありましたが、娘は最近になって「学校で弾くのは嫌だった・・・」と、まさかのカミングアウト。どうりで・・・。今になって 思えば、あんまり楽しそうではなかったような・・・。息子の方は、どう感じていたかはわかりませんが、「大変だ」と言いながらも楽しそうに弾いて いた記憶があります。私がガンガンに指導をするので、それなりに仕上がりましたが、ひょっとすると娘はそれが嫌だったかもしれないですね・・・。 親の立場からすると、学校での活躍はやはり嬉しいもの。保護者の気持ち、本当によくわかります。乗り気でないお子様の気持ちを持ち上げて、うまい具合に コントロール(?)するのは、親の腕の見せ所です。叱るのが良いのか、持ち上げるのが良いのか、アメとムチを使い分けて、最終的に良い思い出に していければ良いですね。

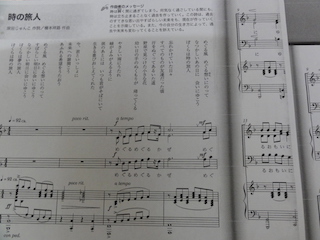

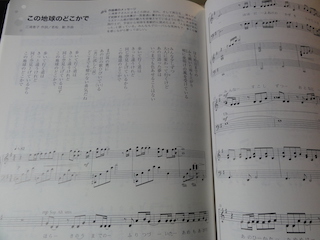

長い間、「時の旅人」が合唱コンクールの課題曲になっていた中学校が、今年は、課題曲が変更になりました。新しい課題曲は「この地球のどこかで」と言う曲で、

「時の旅人」と比べると、曲のページ数が2ページほど短くなって5ページの曲です。それでも5ページ・・・。短くなりましたが、伴奏的には簡単ではなさそう。

手の跳躍がある曲で、練習は大変だと思います。

長い間、「時の旅人」が合唱コンクールの課題曲になっていた中学校が、今年は、課題曲が変更になりました。新しい課題曲は「この地球のどこかで」と言う曲で、

「時の旅人」と比べると、曲のページ数が2ページほど短くなって5ページの曲です。それでも5ページ・・・。短くなりましたが、伴奏的には簡単ではなさそう。

手の跳躍がある曲で、練習は大変だと思います。早速、昨年も合唱コンクールで伴奏を務めた生徒さんが、この曲の楽譜を持ってきてくれました。やっと 課題曲が決まったばかりと言うことで、練習はできていなかったので、レッスン中に一緒に読譜をすることに。最初から仕上がりの速さで弾くことは無理がある ので、最初はゆっくり、でもリズムは正しく取って弾く必要があります。一通りレッスンが終了した後で、生徒さんと今後の話をしていく中で、生徒さんの気持ち の中に伴奏をするのかしないのか、迷いがあることがわかりました。中学のクラス替えは1年単位で行われますので、今現在のクラスの中にピアノが弾ける人が どのくらいいるのか、また、合唱コンクールで弾きたいと思っているのかどうか、はっきりわからない部分があります。伴奏希望者が多ければオーデションに なりますから、気は抜けません。秋に行われる合唱コンクールまでには、学校の定期テストも行われますし、漢検や英検の検定試験もあるでしょう。そして、 運動部に入っている生徒さんなので、部活も大変なはず。そんなこんなを考えていくと、これらのことをやっていきながら、合唱コンクールの練習をガチガチに やっていくことができるのかどうか・・・自分の中に迷いが出たのだと思います。

学校でピアノ伴奏を請け負っていく生徒さんは誰でもそうですが、 定期テストがあるからと、ピアノ練習を休むことはできません。特に、中学3年生で卒業式でのピアノ伴奏がある生徒さんは、受験勉強と卒業式練習が同時進行に なりますから、かなり辛い状況に追い込まれる場合もあります。いつもヘラヘラしている私も(笑)、自分の子供の受験の時には、結構なバトルがありました。 卒業式での伴奏が決まっていたので、ピアノ練習はある、受験勉強はある・・・で、親の立場からするとイライラもするのですよ。ちゃっちゃとしてくれない 自分の子供に対して。今となっては、これも良い思い出になっていますが。でも、ピアノ伴奏者はみんな同じ条件です。何かしらある中で、頑張っていくしか ないのです。

重要なのは、できるか・できないか、ではなく、やるのか・やらないのか、です。自分の問題です。自分がやるのか・やらないのか。 相談相手は他の誰でもない、自分自身です。親の立場からすると、きっと弾いてもらいたいと思います。舞台の上でピアノ伴奏をしている子供の姿、 カッコいいし誇らしいです。でも、練習をするのは親ではありません。ピアノの先生の立場からしても、是非、弾いてもらいたいです。教室の生徒さんの活躍は 素直に嬉しいです。でも、練習をするのは先生ではありません。最終的に決めるのは自分。自分とよく相談をしてほしいと思います。この生徒さんにはレッスンの 最後に「自分とよく相談をして決めなさい」と、伝えました。生徒さんがどんな結論を出すのか、1週間後を楽しみに待ちたいと思います。

皆さんよくご存知の、バッハの「メヌエット」の曲です。音だけを見ていると、そんなに難しくないので、小さな生徒さんが練習するテキストにもよく

出てきます。でもこの楽譜をよ〜く見てみると、いつもは書いてある様々な記号が書いていないことに気がつきませんか?音の強弱を表す記号や

スラーなど、きれいに弾く記号が書いてありません。そう、実はこの曲、実際は簡単な曲ではないのです。

皆さんよくご存知の、バッハの「メヌエット」の曲です。音だけを見ていると、そんなに難しくないので、小さな生徒さんが練習するテキストにもよく

出てきます。でもこの楽譜をよ〜く見てみると、いつもは書いてある様々な記号が書いていないことに気がつきませんか?音の強弱を表す記号や

スラーなど、きれいに弾く記号が書いてありません。そう、実はこの曲、実際は簡単な曲ではないのです。バッハやヘンデル、ヴィバルディ などの作曲家が活躍した時代をバロックと呼びます。ですからこの「メヌエット」と言う曲はバロック音楽になります。バロック音楽の特徴は、右手も 左手も旋律になっているということ。普段、生徒の皆さんには、旋律と伴奏のお話をさせていただいていますが、バロック音楽はどちらも旋律ですから、 どちらを大きく弾く・小さく弾くということはしません。どっちも大事。右手も感じて左手も感じて・・・何だか大変そうですね。この時代はピアノが まだない時代で、オルガンやチェンバロで演奏されていました。チェンバロっていう楽器をご存知でしょうか?チェンバロは、ピアノのように音が伸びない 楽器で、大きな音も出すことができません。なんていうか、淡々としている楽器です。

このバロック時代の曲を学習している中学生の生徒さんが います。ブルグミュラーを終えられて、いろいろな時代の曲を弾いていくレッスンをしていく中で、バロック時代の曲の弾き方を学習してもらうことに しました。一口にバロック時代と言っても、実際にはピアノで演奏するわけで、弾き方にはピアノ的弾き方とチェンバロ的弾き方の二通りの弾き方が あります。どちらの弾き方で弾いても正しいのですが、せっかくですからチェンバロ的弾き方の学習をしてもらっています。音が伸びない、大きな音が 出ないチェンバロで演奏した感じを再現するために、ノンレガート奏法の学習中です。そうなんです。四分音符をわざと切って弾かなければなりません。 ただ切るだけなんですが、日頃は音を繋げて綺麗に弾くことをやっているので、わざと切って弾く弾き方に四苦八苦。何曲か練習をしていく中で、慣れて くるとは思うのですが、簡単そうに見えて簡単ではない「メヌエット」です。

最後に、なかなか触れることがないチェンバロですが、浜松の 楽器博物館に行くと、電子チェンバロになりますが自由に弾くことができます。さすが音楽の街、浜松ですね。何で音楽の街?浜松には日本の二代 ピアノメーカーである、ヤマハとカワイの本社・工場があります。他にも電子楽器で有名なローランドも浜松が本社ですし、ハーモニカや リコーダーなどの教育楽器で有名な鈴木楽器も浜松にあります。少し遠い浜松ですが、楽器博物館はオススメ。世界の楽器が展示されていて、先ほどの 電子チェンバロのように自由に触れるものもあります。夏休みにでもお出かけしてみて。

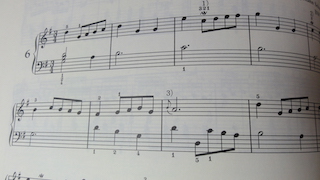

ピティナ・ステップでゴセック作曲の「ガヴォット」を演奏する生徒さん。ガヴォットは、フランスで農民が踊っていた音楽が元になっています。その後、

宮廷舞踏として取り入れられるようになりますが、要は、踊りの曲。優雅に跳ねて踊る曲で、ゴセックのガヴォットの曲をご存知の方はわかるかと思いますが、

この曲はスタッカートの曲です。全ての音がスタッカートでもないので、スタッカートとそうでない音との区別をはっきりつけなければなりません。

どっちつかずのあやふやな音にならないよう、気をつけて欲しいです。

ピティナ・ステップでゴセック作曲の「ガヴォット」を演奏する生徒さん。ガヴォットは、フランスで農民が踊っていた音楽が元になっています。その後、

宮廷舞踏として取り入れられるようになりますが、要は、踊りの曲。優雅に跳ねて踊る曲で、ゴセックのガヴォットの曲をご存知の方はわかるかと思いますが、

この曲はスタッカートの曲です。全ての音がスタッカートでもないので、スタッカートとそうでない音との区別をはっきりつけなければなりません。

どっちつかずのあやふやな音にならないよう、気をつけて欲しいです。普段のレッスンと違って、ステップなどの舞台に立つ場合には、1曲の曲を かなり深く掘り下げて仕上げることになります。ピアノは芸術ですから、表現が必要になってきます。もちろん普段のレッスンでも、楽譜に記してある強弱 記号は守って演奏しますが、舞台に立つ場合は、楽譜に書いてあること以上に表現力豊かな演奏に仕上げます。では、実際にどのようなことを感じて曲を 仕上げていったらよいのでしょうか?

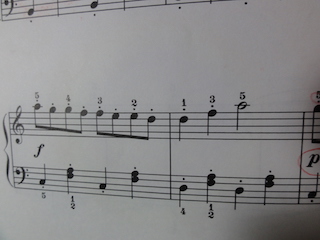

1つの考え方ですが、スタッカートがふんだんに使われている曲ならば、動きを感じる・躍動感がある曲に なっていませんか?反対に、大きなスラーがかかっている曲ならば、横に流れていくような穏やかな音楽ではないでしょうか?さらに音の動きに注意をして いくと、ちょうど写真の楽譜の1小節目は、音が下行しているからだんだん小さく弾いていく、2小節目になると音が上行しているから、だんだん大きく 弾いていく・・・そういった弾き方を取り入れると音に動きが出てきます。音楽の基本の考え方とも言えます。もちろん、細かく強弱記号の指示が書いて ある場合には書いてあることが優先ですが、細かな指示がない場合には、抑揚をつけて演奏することで表現力が豊かな曲になります。

楽譜を読ん でいるだけではわからない、その音楽の裏に隠されたものを知るだけでも、弾き方は変わってくるはず。ガヴォットがどんな踊りなのか、音の動きがどう なっているのか、自分はどんな風に弾きたいのか、弾きたいように表現できているか・・・など、考えることはたくさんあります。そして、自分が考える 音楽になっているのか、客観的に聴いてみることは大事な作業です。自分の演奏を録音・録画してみるとよいです。表現は、聴いている人に伝わらなければ 意味がありません。表現力豊かな演奏を目指しましょう。