講師から

今日から7月に入ります。1年間の折り返し地点までやってきました。今月は夏休みにも入りますし、楽しいことがたくさん待っている月ですね。ピアノの

練習にも励んでもらえたらと思います。

今日から7月に入ります。1年間の折り返し地点までやってきました。今月は夏休みにも入りますし、楽しいことがたくさん待っている月ですね。ピアノの

練習にも励んでもらえたらと思います。ブログの方では記事にも書いていましたが、新たに「100曲マスターカード」というものを導入します。 毎回のピアノレッスンで合格した曲数を、カードのマス目にスタンプを押して記録していくものです。1年間にどれくらいの曲数を練習しているのか、考えた ことがありますか?マスターカードは1年毎の更新制になりますが、今年は7月から始めますので、7月から12月までで集計を出したいと思います。50曲、 100曲の50曲単位で合格をした生徒さんは、「がんばったBOX」から1つお持ち帰りができるようにします。ワークブックの合格は含みません。テクニック 系の教本やテキスト、曲集、学校での伴奏曲など、ピアノを弾いて合格した曲すべてが対象になります。今年は6ヶ月の期間になりますから、まずは、50 曲を目指して頑張ってみましょう。

マスターカードと一緒に、お便りも配布しますので、小さな生徒さんは保護者の方と一緒に読んでいただく ようにお願いいたします。重要なお約束事が1つあります。レッスン時にテキストや出席カード、レッスンノートを忘れてくる生徒さんもいらっしゃいますが、 マスターカードを忘れてレッスンに来られた場合、後日、合格した分のスタンプは押すことができません。レッスンの終わりにその日のスタンプを押すことが 決まりですので、マスターカードは忘れないようにレッスンバッグの中に入れておいてください。もちろん、レッスンで使用するテキストの忘れ物もダメですよ。

天候が安定しなくて、体調を崩されている生徒さんもチラホラ見受けられます。そんな時は充分に休息をとってから、ピアノの練習に取り組み ましょう。100曲マスターカードを通して頑張るピアノ、応援しているよ〜。

7月に入り、秋に合唱コンクールが行われる学校では、自由曲の決定や指揮者・伴奏者の選定の話が聞かれるようになりました。学校やクラスにもよりますが、

自由曲や指揮者・伴奏者を決めるにあたり、アンケートを行う学校もあります。指揮者や伴奏者に立候補する人の募集や、他の誰かを推薦するアンケート

用紙の配布などが行われます。ある生徒さんとお話をしていた中で、ピアノが弾ける人がクラスには自分を含めて2人いる・・・ということで、今年は

すんなり伴奏者に決まりそうだね・・・と話をしていました。課題曲と自由曲を演奏する合唱コンクールでは、伴奏者は2人でちょうど。オーデションなく

決まるかと思いきや・・・。アンケートの結果、自分を含めて4人の立候補者がいることがわかりました。え〜!あとの2人は何者?

実は、こういう ことって中学2年生以上の学年になるとよく起こることなんです。いわゆる「伴奏者あるある」です。私は勝手に、ノーマークだった伴奏希望者を「隠れ ピアノ弾き」と呼んでいます。中学1年生は様々な学校から生徒さんが集まってくるので、誰がピアノを弾くのか、伴奏を希望するのか、よくわからない 状態で合唱コンクールを迎えることになります。本当にやりたい生徒さんは、中学1年生から立候補をして、オーデションによって伴奏者を務めることに なります。そして2年生になると、1年生の時の経験からピアノを弾ける人がわかってくるのですが、1年生の時には様子を見ていた「隠れピアノ弾き」が、 合唱コンクールの雰囲気や他の伴奏者のレベルなどもわかって、2年生から立候補する人が少なからずいます。全くノーマークだった人もいますが、1年生の 時のオーデション残念組もここに加わってくる場合もあります。そして3年生になると、最後の思い出に・・・と、また別の「隠れピアノ弾き」が現れることも。 学年が上がる毎に、オーデションが過熱することもよくあります。結構、ピアノを習っている中学生って多いようです。

今年は楽に(?)ピアノ伴奏 に選ばれると思っていた生徒さんでしたが(私もそう)、状況が一変。さて、どうする?4人も立候補者がいるとなれば、オーデションは必須です。いつも 生徒さんにはお伝えしていますが、決めるのは自分。練習をするのも自分です。最後の決断は自分なのです。「練習をする」と決めたなら、私の仕事は 引き上げるだけ。じっくり考えて決断をしてほしいと思います。

実は、こういう ことって中学2年生以上の学年になるとよく起こることなんです。いわゆる「伴奏者あるある」です。私は勝手に、ノーマークだった伴奏希望者を「隠れ ピアノ弾き」と呼んでいます。中学1年生は様々な学校から生徒さんが集まってくるので、誰がピアノを弾くのか、伴奏を希望するのか、よくわからない 状態で合唱コンクールを迎えることになります。本当にやりたい生徒さんは、中学1年生から立候補をして、オーデションによって伴奏者を務めることに なります。そして2年生になると、1年生の時の経験からピアノを弾ける人がわかってくるのですが、1年生の時には様子を見ていた「隠れピアノ弾き」が、 合唱コンクールの雰囲気や他の伴奏者のレベルなどもわかって、2年生から立候補する人が少なからずいます。全くノーマークだった人もいますが、1年生の 時のオーデション残念組もここに加わってくる場合もあります。そして3年生になると、最後の思い出に・・・と、また別の「隠れピアノ弾き」が現れることも。 学年が上がる毎に、オーデションが過熱することもよくあります。結構、ピアノを習っている中学生って多いようです。

今年は楽に(?)ピアノ伴奏 に選ばれると思っていた生徒さんでしたが(私もそう)、状況が一変。さて、どうする?4人も立候補者がいるとなれば、オーデションは必須です。いつも 生徒さんにはお伝えしていますが、決めるのは自分。練習をするのも自分です。最後の決断は自分なのです。「練習をする」と決めたなら、私の仕事は 引き上げるだけ。じっくり考えて決断をしてほしいと思います。

上手に弾けない小節や、止まってしまう小節が曲の途中で出てきた場合、その部分だけを特別に取り出して行う「部分練習」をしていただくように、生徒の

皆さんにはお伝えしています。レッスン中でも、ビーズカウンターを使って5回の部分練習を取り入れています。レッスンで行なった練習を、自宅でもやって

もらうことで、スムーズな曲の仕上がりになっていきます。希望の生徒さんにはビーズカウンターをお渡ししていますので、自宅練習でも5回練習を取り入れて

ほしいと思います。

上手に弾けない小節や、止まってしまう小節が曲の途中で出てきた場合、その部分だけを特別に取り出して行う「部分練習」をしていただくように、生徒の

皆さんにはお伝えしています。レッスン中でも、ビーズカウンターを使って5回の部分練習を取り入れています。レッスンで行なった練習を、自宅でもやって

もらうことで、スムーズな曲の仕上がりになっていきます。希望の生徒さんにはビーズカウンターをお渡ししていますので、自宅練習でも5回練習を取り入れて

ほしいと思います。ただ、生徒さんの中には、「5回弾けばいい」と思っている生徒さんもいらっしゃるようで・・・。いやいや、そもそも何で 5回練習を取り入れているのかわかっていますか?最終目的は、弾けるようにすることです。5回弾いて上手な状態になっていなかったら、練習が足りていないと いうこと。さらに5回弾いてみましょう。それでもできなかったら、さらに5回・・・。練習はできるようになるまで続きます。5回練習をしたことで安心して いる生徒さんがいらっしゃいますが、100回弾いてもできなければ、まだまだ練習をしなければいけません。(例えが極端ですが)逆に、3回弾いてその後の 練習でつっかかりがなく上手に弾けていれば、おしまいで構わないのです。何回弾いたのか、という回数が目的ではなく、弾けるようになったかどうかが、重要 なのです。

私の手作りのビーズカウンターですが、ビーズを5つ玉にしているのは、これまでの私の経験から、5回連続で弾けるようになったら、大抵は 上手になっていることが多いからです。ここで重要なのは「5回連続」ということ。長い期間を教室に通われている生徒さんならご存知ですが、ただ5回弾くの ではなく、連続で5回弾けるまで練習をすることが大事。例えば、3回目で間違ってしまった場合は、ビーズカウンターはまた0からスタートになります。5回目で 間違った場合も、連続でできたことにはならないので、カウンターは0に戻してスタートです。これ、書いていると簡単ですが、鬼のように(?)辛い練習に なります。でも、これを乗り越えた時には、上手になっている自分があるのです。

ピアノの練習は楽なものではありません。上手になっている生徒 さんは、それなりの努力をしています。曲は、途中で止まったりつっかかったりしながら弾きませんよね?全曲を通して、スムーズに演奏できるようにしていく ための部分練習です。そしてその部分練習の1つの目安として、5回練習があります。回数だけを気にする練習ではなく、弾けるようにする練習であることを忘れ ないでほしいと思います。

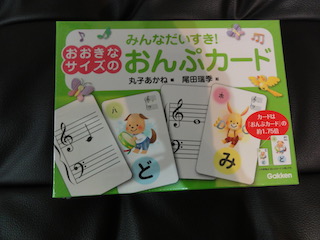

7月から新しくレッスンに通ってくださることになった、3歳の生徒さんがいらっしゃいます。ピアノ学習を始めたばかりなので、右手・左手、指番号の確認に

始まり、音は、まんなかのドをまず覚えてもらいます。最近は、ト音記号とへ音記号を同時に学習していくことが主流です。昔は(私が小さい頃の学習では)

バイエルの教本でのピアノ学習スタートでしたので、ト音記号を先に学習してからのヘ音記号でしたが、それでは、ヘ音記号が苦手と感じる生徒さんが多い

ため、最近は同時に学習します。

7月から新しくレッスンに通ってくださることになった、3歳の生徒さんがいらっしゃいます。ピアノ学習を始めたばかりなので、右手・左手、指番号の確認に

始まり、音は、まんなかのドをまず覚えてもらいます。最近は、ト音記号とへ音記号を同時に学習していくことが主流です。昔は(私が小さい頃の学習では)

バイエルの教本でのピアノ学習スタートでしたので、ト音記号を先に学習してからのヘ音記号でしたが、それでは、ヘ音記号が苦手と感じる生徒さんが多い

ため、最近は同時に学習します。まんなかのドから、ト音記号ではドレミ・・・、ヘ音記号ではドシラ・・・と、進んでいくわけですが、最初は とても丁寧にゆっくりで1つの音を学習していきます。それも繰り返し学習をしながらです。3歳児さんのように小さな生徒さんでも、ドレミ、ドシラあたりは すぐに覚えてしまう場合が多く、よくできる生徒さんになると、ドレミファソ、ドシラソファを難なく読んでしまう生徒さんもいらっしゃいます。難なく音が わかるということは、簡単であるということ。その簡単な音を丁寧にゆっくり進んでいくのですが、問題はこの先の音。ゆっくり丁寧なのは最初だけで、 音は階段になっていますから、あとは順番に読んでいくだけなのですが、この先の音になってくると、ささ〜っと進んでいくことになります。読めて当たり前的に 学習が進んでいきますから、気がついた時には、たくさんの音を学習していることになっています。が、本当に音がパッとわかる状態になっているでしょうか? 答えはNO。音読みに苦労している生徒さんが多いのが現状です。

本来、楽譜の音、せめて五線の中の音は数えて読むのではなく、パッとわかる状態に なっていなくてはいけません。新しい曲の練習に入った時に、1つ1つの音をドレミ・・・、次の音に進んだらまたドレミ・・・と、数えていたのでは、曲を 弾く練習に入っていくことができません。いざ弾こうと思っても、毎回の音読みに時間がかかってしまうため、曲の仕上がりが遅くなってしまいます。音読みは 慣れの問題です。ピアノ学習を始めた時に、まだ簡単な最初の間に、音読み学習を取り入れておくことが望ましいです。新しく音がでてきてから覚えるのでは なく、ドレミに時間をかけているときに、ドレミファソラシドを読めるようにしておくと、スムーズなピアノ学習につながっていくでしょう。

ピアノが上手だと言われている生徒さんに、音読みで苦労している生徒さんはいません。小学校から学校で活躍されていて、高校でも活躍されている生徒さん は、私よりも速くおんぷカードを読むんじゃないかというくらい、おんぷカード読みが速いです。現在は小学4年生になられた生徒さんは、音間違いがないので 表現力を追求したレッスンができています。おんぷカード読み大会も、いち早く合格されました。合格するために、かなり努力をされました。一度覚えて しまえば忘れない音読み。音読みは、小さいから読めない、大きいから読むことができる・・・というものではありません。1日に5分程度、音読み学習を 取り入れることで読めるようになるものです。ピアノ上達の鍵を握る音読み、3歳の生徒さんも早速やってみるということで、音読み学習のスタートです。 上達への第一歩。楽しみですね。

保育検定試験を間近に控えた高校生の生徒さん。学校の定期テスト中にも関わらず、ピアノと歌唱のレッスンを頑張っています。定期テストだからと、ピアノの

練習をお休みできないことは大変ですね。まぁ、仕方がないといえば仕方がない。保育科の大学受験を目指していらっしゃる生徒さんですから、ピアノは必須

です。

保育検定試験を間近に控えた高校生の生徒さん。学校の定期テスト中にも関わらず、ピアノと歌唱のレッスンを頑張っています。定期テストだからと、ピアノの

練習をお休みできないことは大変ですね。まぁ、仕方がないといえば仕方がない。保育科の大学受験を目指していらっしゃる生徒さんですから、ピアノは必須

です。さて、ピアノ課題曲のレッスン中、ピアノの音と共に何やら聞こえてきます。カチカチ・・・コツコツ・・・こんな感じの音です。そうです。 これ、爪がピアノの鍵盤に当たる音です。爪の音がピアノの音と一緒に聞こえてくるようでは、かなり爪が長いです。ピアノを弾く人は、爪は長くできません。 そもそも、何故、爪を長く伸ばしてはいけないのでしょうか?ピアノから、ピアノ以外のカチカチの音が聞こえてきたら、それは雑音になります。音楽では ありません。耳障りに感じませんか?というか、耳障りな音だと感じて欲しいです。そして何より痛い思いをするのは、写真のように、鍵盤と鍵盤の間に 爪が挟まってしまうこと。これ、実際に演奏中にやらかしてしまったら痛いです。そして、爪先が割れてしまったり、2枚爪になってしまうこともあります。 きれいな指先で演奏はしたいですね。

もう一つ、爪が長いことで起こる最大の問題点は、ピアノを弾くための正しい手の形が保てないこと。 ピアノを弾くときは指の腹で鍵盤を押さえますが、爪が長いと、指の腹が鍵盤を押さえる前に、爪が鍵盤に当たってしまいます。(だから爪の音が聞こえるので すが)長い爪を庇うような形で弾こうとするので、手の形は良い状態とは言えません。極端に言えば、ぺちゃんこ状態の指で弾いてしまうことになります。 これでは、良い音は出せません。ピアノを弾く上で、手の形はやっぱり大事。楽譜通りに正しく弾けているかどうか、だけを意識してしまいがちですが、手の 形にも気をつけて弾いていくようにしましょう。

爪を長くしてはいけない理由が色々とありましたが、では、爪の長さはどのくらいの短さがよい のでしょうか?自分の目の高さに手のひらを広げて、指先から爪が出ていない状態が良いとされています。深爪までする必要はありませんが、ピアノを 弾く人は、1週間に1度は爪チェックをしたいもの。保護者の方がお子様の爪を切っている場合は、忘れずにお子様の爪チェックをお願いします。良い姿勢、 良いフォーム、良いタッチ・・・どれが欠けてもピアノの上達に影響が出ます。クリアなピアノの音で演奏をするためにも、爪の長さには気をつけましょう。

保育検定試験前の最後のレッスンでのこと。本番通りにやってみましょう・・・ということで、一連の動きからの演奏をやってもらいました。黙って聞いて

いると、うん? ちょっと速いテンポで弾き始めちゃったかなぁ〜? あれっ? 上手に弾いていたのにつっかかりが多いなぁ? という演奏でした。

本番を前に緊張しちゃった?弾き終わった後に生徒さんに確認をしてみました。「このテンポで弾くの?」「ちょっと速かったです。もう少しゆっくり

弾きたいです」とのこと。そうですね。いつもより速いテンポで弾き始めたために、ミスを連発したのでした。

保育検定試験前の最後のレッスンでのこと。本番通りにやってみましょう・・・ということで、一連の動きからの演奏をやってもらいました。黙って聞いて

いると、うん? ちょっと速いテンポで弾き始めちゃったかなぁ〜? あれっ? 上手に弾いていたのにつっかかりが多いなぁ? という演奏でした。

本番を前に緊張しちゃった?弾き終わった後に生徒さんに確認をしてみました。「このテンポで弾くの?」「ちょっと速かったです。もう少しゆっくり

弾きたいです」とのこと。そうですね。いつもより速いテンポで弾き始めたために、ミスを連発したのでした。保育検定試験は暗譜で弾く わけではないので、楽譜は目の前においてあります。ピアノの前に座ったら、すぐに弾き始めるのではなく、弾く曲の2~3小節分を頭の中で反復練習をするように しましょう。これは、検定試験に限ったことではありません。舞台に立つ場合でも、日頃のレッスンでも同じこと。レッスンでは「弾いてみて」の言葉 かけから曲のレッスンが始まりますが、言われたからといって落ち着きのないまま弾き始めるのはよくありません。そうすると大抵、弾き始めの音が グシャ、となったり違う音から弾き始めてしまったり・・・・。最初の音から間違えるってあり得ないでしょ?せっかくの曲も台無しですよね?

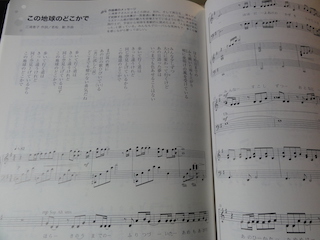

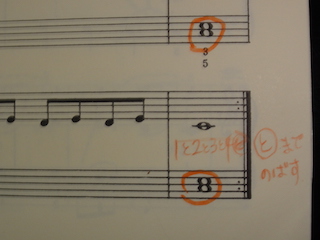

写真の楽譜は 検定試験とは関係のない楽譜ですが、どの曲でもやることは同じです。2~3小節分を頭の中で弾いてみます。その時に曲の速さも確認します。いつも弾いている 曲の速さでの確認が必要です。そしてここからがさらに大事。手は、膝の上から持ってきて鍵盤に置くこと。1番いいのは、頭の中で反復練習をしている間、手を 膝の上に置いておくと良いと思います。そして、優雅な動きで(?)手を鍵盤の上に置いてから弾き始めます。弾き終わったら、一度、手を膝の上に置いてから ピアノから離れるようにしましょう。この一連の動作が、落ち着いて弾き始めることができ、普段通りの演奏ができる鍵となります。また、聴いているこちら 側も安心して聴くことができます。

試験でもコンクールでも、いつもより上手に 演奏する必要はありません。あくまでもいつも通り。そのために練習をしてきたのですから、自信を持って弾き始めましょう。どんなに短い曲でも、演奏中は 自分の音楽の時間です。「私の音楽、聴いて聴いて〜」くらいの気持ちの余裕が欲しいですね。な〜んて、偉そうに言っている私が1番できていない!? 音を楽しむと書いて「音楽」です。楽しい音楽の時間、始めましょ。

夏休みが迫ってきました。小学生の生徒さんたちは「あと◯日で学校がおやすみ〜」と、入れ替わり立ち替わり教えてくれます。とっても嬉しそうです。

中学生・高校生になると、部活動に入っている生徒さんたちは夏休み中も関係なく学校に通うため、あんまり関係ない様子。どちらにしても、少し自由が

きく夏休みがやってきます。

夏休みが迫ってきました。小学生の生徒さんたちは「あと◯日で学校がおやすみ〜」と、入れ替わり立ち替わり教えてくれます。とっても嬉しそうです。

中学生・高校生になると、部活動に入っている生徒さんたちは夏休み中も関係なく学校に通うため、あんまり関係ない様子。どちらにしても、少し自由が

きく夏休みがやってきます。レッスンノートを使用している小学生までの生徒さんには、既に8月のレッスン予定を記しています。レッスンノートを 使用しない大きな生徒さんたちへは、直接カレンダーを見ながらお話をしたり、出席カードに記しています。8月は曜日に関係なく3回レッスンとなっています。 木・金・土曜日は5週あるため、他の曜日の生徒さんと比べると、お休みも多くなっています。ただし、年間のレッスン回数は42回と決まっていますので、 曜日に関係なく42回レッスンを行っていますから、ご安心ください。

今週に入って既に2人の生徒さんから、自分の予定を書いたカレンダーの 提出がありました。高学年以上の生徒さんになると、塾の夏期講習に参加したり、他の習い事の夏期講習、部活動の合宿など、様々な予定が入ってくるよう です。ピアノのレッスンは、基本的には通常の時期と変わらずのレッスン設定です。今までと同じ曜日・時間でのレッスンになりますので、忘れずにきて いただきたいと思います。通常のレッスン日時でピアノのレッスンを受けることが難しい場合は、早めに連絡を入れていただくようにお願いします。貴重な レッスン時間ですから、できればお休みをしないで振替レッスンを受けてもらいたいと思っているのですが、直前になってしまうと、振替を入れることが 難しい場合もあります。7月・8月は、かなりイレギュラーなレッスンをしています。合唱コンクール伴奏者の補講レッスンがあったり、時間延長レッスンも あります。予定がわかった段階で、早めの連絡をお願いします。

稀にですが、連絡がなくお休みされる生徒さんもいらっしゃいます。「月謝を 払っていてお休みするのだから勝手でしょ」的な考えなのかもしれませんが、これは、常識的に考えてどうなのでしょうか?ピアノのレッスンは個人レッスン です。その時間の生徒さんがお休みであれば、私はその時間を有効に使うことができます。他の生徒さんの振替レッスンを入れることもできます。夕食の準備 だってできるかも!?保護者の方も忙しいのはわかりますが、連絡は入れるのが常識ではないかと思うのですがいかがでしょうか?お互いに気持ちよく レッスンを行なっていくためにも、お休み連絡は入れていただくようにお願いします。今一度、夏休みの予定確認をお願いします。

お引越しで、新しく教室に通ってくださることになった生徒さん。小学5年生の生徒さんです。

ピアノは小さい頃から習っていたということですが、日本ではなく海外で。ブルグミュラーを練習中ですが、お話をしていると、音符の長さがわかって

いない!?どうやって弾いてたの〜?なんでも先生が、お手本を弾いてくださっていたのを真似して仕上げていたみたいで・・・。これはこれで、ある意味

すごいと思う。先生によって教え方も考え方も様々なので、他の先生を批判することはありませんが、私の進め方とは全然違います。自分で楽譜を読み解く

力をつけて欲しいので、音符の長さは最初から学習していきます。お手本を弾いてあげる・・・なんて、そうそうありません。実は私、ピアノが弾けない

先生やってます。(冗談のような本当のような)

お引越しで、新しく教室に通ってくださることになった生徒さん。小学5年生の生徒さんです。

ピアノは小さい頃から習っていたということですが、日本ではなく海外で。ブルグミュラーを練習中ですが、お話をしていると、音符の長さがわかって

いない!?どうやって弾いてたの〜?なんでも先生が、お手本を弾いてくださっていたのを真似して仕上げていたみたいで・・・。これはこれで、ある意味

すごいと思う。先生によって教え方も考え方も様々なので、他の先生を批判することはありませんが、私の進め方とは全然違います。自分で楽譜を読み解く

力をつけて欲しいので、音符の長さは最初から学習していきます。お手本を弾いてあげる・・・なんて、そうそうありません。実は私、ピアノが弾けない

先生やってます。(冗談のような本当のような)体験レッスン時に、学校での合奏のキーボード楽譜を持ってこられました。手書きの楽譜で、私でも パッと見て考えてしまう楽譜なのですが(失礼!)、これを仕上げるのが目下の目標です。よ〜く楽譜を見ていくと、付点4分音符あり、付点8分音符あり、 4分音符の3連符もあって、音符の長さがわかっていないまま演奏することは不可能に近いような楽譜です。これを夏休み中に仕上げたいとのこと。音符の長さが わかっている生徒さんならば、数え方がわかっているので自分で練習をすることが可能ですが、1人で弾いていて煮詰まったとのことでした。う〜ん、どう する?本来ならば音符の長さから学習をしてもらって、自分で数えながら練習ができるようにしたいのですが、そんなことをやっていたら、この曲が夏休み中に 仕上がらないかも?それは私も困る。学校のものは相手があるものだから、なんとしてでも仕上げたいところ。

そうして、第1回目のレッスンを 迎えました。この曲に関しては仕上げることが最優先なので、感覚で覚えてもらって、私の真似で弾いてもらっています。そう、私の教室ではありえない レッスンをしています。体験レッスンでは、優しい先生を演じて(?)いたのですが、私って学校のものなど人前で弾くものになると、人が変わるのよ〜。 「違う、もう1回、もう1回」「そこ違う。こうだよ」と、白熱したレッスンになりました。それでも頑張ってついてきてくれた生徒さん。とりあえず、ありえ ないレッスンになっていますが、この曲に限ってのこと。この曲の練習が終わったら、音符の長さを学習しつつ、今まで練習してきたブルグミュラーをやり直す と、自分で決められました。1度弾いた曲をやり直すって、なかなかできることではありません。根性のある生徒さんです。自分で楽譜が読めるようになったら、 きっと、これまでよりも自分の音楽が広がるはず。いつまでも誰かの真似をしなきゃ弾けないなんて、悲しすぎる。挑戦するピアノレッスンが始まります。 がんばっていこう!

合唱コンクールの話題が出てくるようになると、どうしても他のピアノを弾く生徒さんの話がでてきます。「あの子は2歳からピアノを習っているから

別格で上手。絶対に伴奏者に選ばれる」など、話してくれるのですが、別格?そんなに?私の教室の生徒さんではないため、実際に演奏を聴いたことも

ないので何とも言えませんが、実際にそうなのでしょう。最近は、2歳半頃からピアノを習いにいらっしゃる生徒さんもおられます。昔と違って、だんだん

低年齢化しているようにも感じます。小学校へ入学してからのピアノ学習のスタートは遅いくらいです。将来的に、学校での何らかの活躍を期待するのなら、

未就学児の時に習わせているのが良いように思います。

趣味でピアノ学習を始める分には、いくつになっても構いません。シニアになってからでも 遅いということはありません。最近は、指先を使うことで脳が活性化されることがわかっていますから、シニア世代のピアノ学習者も多いです。でも、例えば 中学校でピアノ伴奏者になりたい・・・、早ければ小学校でも活躍したい・・・と考えるのであれば、ピアノ学習のスタートは小さければ小さいほど有利に 働くのも事実。保護者の方の中には、2歳・3歳のピアノなんて、遊びでしょ?と考える方も少なくありません。実際に、小学校2~3年生で始めた生徒さんと 2~3歳で始めた生徒さんでは、理解力に大きな違いがあります。小学生の生徒さんはパッと言ってすぐわかるので、理解はとても早いです。幼児の生徒さんは、 一人一人の理解力に大きな違いはありますが、いくつものことを一度に進めていくことは難しいです。ですから、スタートした段階で先へ進んでいくのは大きな 生徒さんなのですが、1年2年と経ってくると大きな違いがでてきます。それも大きな違いです。

ピアノを演奏する上で大切な大きな違いとは何で しょうか?それは、指が思うように動かないこと。頭の中では理解をしている大きな生徒さんですが、指が素早く反応しないのです。弾きたいように弾けない 状況がでてきます。未就学児さんから始めている生徒さんは、初めの頃は拙い動きでゆっくりなのですが、年齢も上がって理解力も育ってくるようになると 同時に、指が素早く反応する力が育っていきます。小さい頃から動かしている指ですから、反応が遅いということがありません。これが大きな違いとなって 演奏に表れてくるのだと思います。「別格で上手」と言われる所以です。同じことを弾くにしても、指が思うように動かない分、練習時間がかかる、そうすると 曲が仕上がるのにも影響がでてくる・・・こういうことだと思います。

だからと言って、遅く始めたから無理なのか?と言えば、それは生徒さん 次第です。極端ですが、1日にピアノを5~6時間練習するような状況があれば上達もするでしょう。何事もその人次第。実際に教室に在籍する生徒さんでも、 小学校4年生で始めた生徒さんが、中学校の合唱コンクールで活躍されています。自分の努力次第で手に入れることができます。これは、ピアノに限った ことではありません。自分が手に入れたい未来に向かって頑張る生徒さん、応援したいと思います。

趣味でピアノ学習を始める分には、いくつになっても構いません。シニアになってからでも 遅いということはありません。最近は、指先を使うことで脳が活性化されることがわかっていますから、シニア世代のピアノ学習者も多いです。でも、例えば 中学校でピアノ伴奏者になりたい・・・、早ければ小学校でも活躍したい・・・と考えるのであれば、ピアノ学習のスタートは小さければ小さいほど有利に 働くのも事実。保護者の方の中には、2歳・3歳のピアノなんて、遊びでしょ?と考える方も少なくありません。実際に、小学校2~3年生で始めた生徒さんと 2~3歳で始めた生徒さんでは、理解力に大きな違いがあります。小学生の生徒さんはパッと言ってすぐわかるので、理解はとても早いです。幼児の生徒さんは、 一人一人の理解力に大きな違いはありますが、いくつものことを一度に進めていくことは難しいです。ですから、スタートした段階で先へ進んでいくのは大きな 生徒さんなのですが、1年2年と経ってくると大きな違いがでてきます。それも大きな違いです。

ピアノを演奏する上で大切な大きな違いとは何で しょうか?それは、指が思うように動かないこと。頭の中では理解をしている大きな生徒さんですが、指が素早く反応しないのです。弾きたいように弾けない 状況がでてきます。未就学児さんから始めている生徒さんは、初めの頃は拙い動きでゆっくりなのですが、年齢も上がって理解力も育ってくるようになると 同時に、指が素早く反応する力が育っていきます。小さい頃から動かしている指ですから、反応が遅いということがありません。これが大きな違いとなって 演奏に表れてくるのだと思います。「別格で上手」と言われる所以です。同じことを弾くにしても、指が思うように動かない分、練習時間がかかる、そうすると 曲が仕上がるのにも影響がでてくる・・・こういうことだと思います。

だからと言って、遅く始めたから無理なのか?と言えば、それは生徒さん 次第です。極端ですが、1日にピアノを5~6時間練習するような状況があれば上達もするでしょう。何事もその人次第。実際に教室に在籍する生徒さんでも、 小学校4年生で始めた生徒さんが、中学校の合唱コンクールで活躍されています。自分の努力次第で手に入れることができます。これは、ピアノに限った ことではありません。自分が手に入れたい未来に向かって頑張る生徒さん、応援したいと思います。

新しい生徒さんとのレッスンを始める前には、必ず面談があります。その時に体験レッスンをしたり、ピアノ学習の進め方をお話させていただき、納得して

いただければ入会となります。もちろん私と生徒さんとの相性が1番重要です。稀にですが、私の方からレッスンをお断りさせていただく場合もあります。

理由は様々ですが、自分で楽譜を読み解く力・表現する力をつけることを最優先に考えていますから、そこに賛同していただけない場合は難しいです。

他には、保護者の方がピアノ学習に積極的ではない場合も難しいと考えます。私としては、1日15分の練習に付き添っていただくようにお願いしています。

先日、新しい生徒さんのお母様との会話の中で、小さい頃は子供の横で教えることが大変だった・・・と、伺いました。確かに、生徒さんが 小さい間は、間違ったことを勝手に進められても困るので、つきっきり練習になると思います。ある意味、仕方がないこと。続けてお母様が「もう5年生に なったから、勝手に弾いてくれる・・・」的なことをおっしゃったので「1日15分は付き添ってあげてくださいね〜」とお伝えしました。ビックリされたのは お母様。「もう5年生ですよ!」いやいや、5年生でもです!せめて小学生の間は、横で聴いてあげてください。ピアノのことが全くわからないというお母様。 わかる・わからないではないのです。新しいことを教えて欲しいわけでもありません。「上手になったね」「あともうちょっとだね」「頑張っているね」 ピアノを弾いているお子様に対して、声かけをして欲しいのです。

1番やってはいけないことは、「ピアノ練習しなさい」と、命令だけしておいて、 隣の部屋でテレビを見ている・・・、横で聴いてくれているけれど、携帯を触っている・・・、こんなことあり得ません。できないことを怒ってしまうのも ダメです。できないから習っているのであって、自分でさっさと弾けるのであればピアノ教室に通わなくてもいいですよね?できないこと・わからないことを できるようにすることは私の仕事ですが、お母様(保護者)の仕事は、横で聴いてあげることです。そして適切な言葉かけをすることです。とは言え、親が 忙しいこともわかっています。毎日は無理でも、2日に1度くらいは・・・時々は横で聴いてあげることをして欲しいです。

ピアノ練習は孤独です。 練習したものを誰にも聴いてもらえないことは寂しいもの。中学生になっても高校生になっても、本当は横で聴いてあげて欲しいと思います。小さい頃から 付き添い練習ができているお子様は、大きくなっても聴いてもらうことに抵抗がありません。逆に、小さい頃は放ったらかし(?)にしていたのに、いざ、 お子様が大きくなって親に余裕が出てきた時に、急に「聴かせて」と言っても、時すでに遅し。お子様の方が聴かれることに抵抗がある場合があります。 我が家の話ですが、大学生になる理系男子、大学で友達とセッションすることがあって、時々ですがピアノを練習しています。もう大学生なのに(半分親父?) いまだに練習に付き合わされます。やっぱり上手に弾けていくと、聴いてもらいたいのだと思います。大学生でもこの状況ですから、小学生ならばもっと 聴いてもらいたいものでしょう。1日15分の付き添い練習、是非お願いします。

先日、新しい生徒さんのお母様との会話の中で、小さい頃は子供の横で教えることが大変だった・・・と、伺いました。確かに、生徒さんが 小さい間は、間違ったことを勝手に進められても困るので、つきっきり練習になると思います。ある意味、仕方がないこと。続けてお母様が「もう5年生に なったから、勝手に弾いてくれる・・・」的なことをおっしゃったので「1日15分は付き添ってあげてくださいね〜」とお伝えしました。ビックリされたのは お母様。「もう5年生ですよ!」いやいや、5年生でもです!せめて小学生の間は、横で聴いてあげてください。ピアノのことが全くわからないというお母様。 わかる・わからないではないのです。新しいことを教えて欲しいわけでもありません。「上手になったね」「あともうちょっとだね」「頑張っているね」 ピアノを弾いているお子様に対して、声かけをして欲しいのです。

1番やってはいけないことは、「ピアノ練習しなさい」と、命令だけしておいて、 隣の部屋でテレビを見ている・・・、横で聴いてくれているけれど、携帯を触っている・・・、こんなことあり得ません。できないことを怒ってしまうのも ダメです。できないから習っているのであって、自分でさっさと弾けるのであればピアノ教室に通わなくてもいいですよね?できないこと・わからないことを できるようにすることは私の仕事ですが、お母様(保護者)の仕事は、横で聴いてあげることです。そして適切な言葉かけをすることです。とは言え、親が 忙しいこともわかっています。毎日は無理でも、2日に1度くらいは・・・時々は横で聴いてあげることをして欲しいです。

ピアノ練習は孤独です。 練習したものを誰にも聴いてもらえないことは寂しいもの。中学生になっても高校生になっても、本当は横で聴いてあげて欲しいと思います。小さい頃から 付き添い練習ができているお子様は、大きくなっても聴いてもらうことに抵抗がありません。逆に、小さい頃は放ったらかし(?)にしていたのに、いざ、 お子様が大きくなって親に余裕が出てきた時に、急に「聴かせて」と言っても、時すでに遅し。お子様の方が聴かれることに抵抗がある場合があります。 我が家の話ですが、大学生になる理系男子、大学で友達とセッションすることがあって、時々ですがピアノを練習しています。もう大学生なのに(半分親父?) いまだに練習に付き合わされます。やっぱり上手に弾けていくと、聴いてもらいたいのだと思います。大学生でもこの状況ですから、小学生ならばもっと 聴いてもらいたいものでしょう。1日15分の付き添い練習、是非お願いします。

1週間前のレッスンで「オーデションが1週間後にあります。練習します」と、宣言した生徒さん。中学の合唱コンクール伴奏者オーデションです。このクラス、

別格の上手なピアノ弾きが1人いて、隠れピアノ弾きが2人、そして生徒さんの4人でオーデションをするクラス。実質、3人の中から1人を選ぶオーデションに

なるのかな?隠れピアノ弾きの存在を知らなかった生徒さんなので、練習はこれから。1週間でどこまで持っていけるのか・・・。「弾いてこなきゃレッスンに

ならないから弾いてきて」と、私の言葉掛けはこれだけ。冷たいようですが、受けるのは生徒さん、練習するのも生徒さん。他のオーデション受験者がどれだけ

の腕を持っているのかわからないので、私も適当なことは言えません。こうして、オーデションまでの1週間がスタートしました。

1週間前のレッスンで「オーデションが1週間後にあります。練習します」と、宣言した生徒さん。中学の合唱コンクール伴奏者オーデションです。このクラス、

別格の上手なピアノ弾きが1人いて、隠れピアノ弾きが2人、そして生徒さんの4人でオーデションをするクラス。実質、3人の中から1人を選ぶオーデションに

なるのかな?隠れピアノ弾きの存在を知らなかった生徒さんなので、練習はこれから。1週間でどこまで持っていけるのか・・・。「弾いてこなきゃレッスンに

ならないから弾いてきて」と、私の言葉掛けはこれだけ。冷たいようですが、受けるのは生徒さん、練習するのも生徒さん。他のオーデション受験者がどれだけ

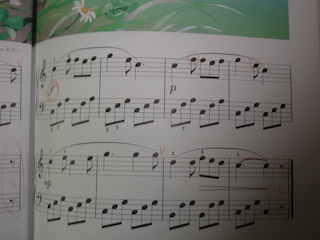

の腕を持っているのかわからないので、私も適当なことは言えません。こうして、オーデションまでの1週間がスタートしました。突然のオーデション になったため、5ページの曲の中の3ページ分がオーデションとなりました。とりあえず、3ページ分を仕上げなければなりません。あらかじめ弾きにくい箇所や リズムのわかりにくい箇所、手の持っていき方などをレクチャーし、1回目のレッスンは終了。3日後のレッスンまでに、スルスル弾いてくることを指示しま した。3日後までに3ページをスルスル弾いてくるなんて、かなりの難関です。でも、「無理!」となった時点で終了になってしまいます。受けるのならばやる しかないのです。3日後の2回目のレッスンでは、スルスルとまではいきませんでしたが、弾けている状態でした。多分、相当な練習だったはず。では次にやるべき ことはペダル入れ。伴奏譜にはペダル記号は書いてありませんが、基本、ペダルは入れて仕上げます。綺麗に響いていればOK、汚く濁っていればNGです。自分の 耳が頼りのペダルになります。普段ならば自分の耳で聴きながら時間をかけてペダルの確認作業もするのですが、そうも言っていられないため「そこ、汚い」 「ペダルが早いよ」「もっと音を残して」など、ポンポンと声かけが続きました。ペダルを入れて2回目のレッスンも終了。連休明けがオーデションのため、 連休最終日に最後のレッスンへ突入。ペダルを入れて弾ける状態になったら、最後の仕上げはテンポの確認です。曲にはあらかじめ決められた速さがあります。 速すぎても遅すぎてもダメ。途中で速さが変わるなんてことは論外。生徒さんは、リズムがややこしい曲にもかかわらず、慌てて弾いて自爆するタイプなので、 まずは少し遅めのテンポで練習開始。メトロノーム必須です。そこから1段階ずつ規定の速さまで持っていきました。完璧には仕上がっていない状態ですが、 1週間で3度の補講レッスンを重ねて、やるべきことはやったかな。

そうして、オーデション当日の夜に1本の電話。「合格しました」と、嬉しそうな 声で報告がありました。他のオーデション受験者の話も聞くと、ペダルが入っていなかった人、テンポが遅かった人などあったようでした。あ〜やっぱり、 オーデションは本番の状態で仕上げなければいけないと改めて実感。本当に良かったよ〜。でも、これでやっとスタートラインに立っただけ。ここからが 大変な練習が待っているのです。私的には、まだまだ曲の抑揚が足りていない。もっと綺麗に弾けるはず。もっと自分の音楽を表現できるはず。こんなんじゃ、 歌えるものも歌えない!「ここからが特訓だから・・・」と、合格したにもかかわらず鬼のような言葉掛け。この生徒さんだけでなく、今年も伴奏者が何人か いますが、申し訳ないけれど下手には弾かせてあげられません。私の鬼レッスンがスタートします。楽しみ〜。

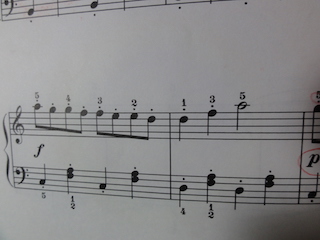

16小節ほどの曲ですが、小学3年生の生徒さんは、この曲を手元を見ずに楽譜を目で追いながら演奏しました。時々、楽譜を全く見ないで手元ばっかり見ながら

弾いている生徒さんもいらっしゃいますが、ピアノは本来、楽譜を見ながら弾くようにするもの。楽譜の情報を素早く処理し、指が勝手に動く状態を作り出す

ことが良いとされています。では、どんなことが良いのでしょうか?

16小節ほどの曲ですが、小学3年生の生徒さんは、この曲を手元を見ずに楽譜を目で追いながら演奏しました。時々、楽譜を全く見ないで手元ばっかり見ながら

弾いている生徒さんもいらっしゃいますが、ピアノは本来、楽譜を見ながら弾くようにするもの。楽譜の情報を素早く処理し、指が勝手に動く状態を作り出す

ことが良いとされています。では、どんなことが良いのでしょうか?手元ばかり(鍵盤ばかり)を見て弾いている人は、楽譜の中の音を覚え込んで 弾いている場合がほとんど。パッと見ての譜読みができないので、覚え込むしか方法がないのです。簡単な曲の練習ならばやっていけないこともありませんが、 難しくなってくると、音だけではなく細かな曲想の指示が書いてあります。どこをどんな風に演奏するのか、鍵盤ばかりを見ていたのでは正しく表現する ことはできません。正しく表現するためには、やはり楽譜を見ながら演奏する必要があります。そして、楽譜だけを見ながら演奏ができる最大の利点は、「初見演奏が できること」にあります。初見演奏とは、パッと見た楽譜をすぐに演奏できる力のこと。読んで字のごとく、初めて見て演奏することです。レッスン中にも、 新しい課題の曲を弾いてもらうことがあります。初見演奏ができるということは、新しい曲の練習がスムーズに行えるということ。・・・ということは、曲の 仕上がりがより早くなりますので、曲の進度が早い、しいては上達が早いことにつながります。

パソコンをされる大人の方はよくご存知だと思うの ですが、キーボードを打つのに、パソコンが得意な方・達者な方は、ブラインドタッチができませんか?文章を打つのにキーボードを見ながら打つのではなく、 パソコンの画面だけを見ながら正しく入力されているかどうか確認されると思います。ピアノも同じこと。鍵盤を見ながら弾くのではなく、ピアノも ブラインドタッチができる人が上手な人となります。もちろん例外もあります。離れた鍵盤の音を弾く時など、跳躍を伴う演奏をする場合は、やはりパッと 鍵盤を見なければミスタッチをしてしまいます。跳躍がない近くの音の演奏の場合は、ブラインドタッチで演奏できるようにしたいものですね。

最後に、ピアノでのブラインドタッチの練習ですが、鍵盤を見れなくするために、ピアノの練習中に誰かに鍵盤を隠してもらう方法があります。 楽譜などの少し大きなもので覆ってもらう方法です。1人ではできませんから、第三者のお手伝いが必要となります。それと同時に、読譜力をつける学習も 必要です。音がパッとわからなければ指に伝達されません。当然ですが、鍵盤の位置を覚えること。鍵盤の並びはわかっていると思いますが、ドの下はシ、 ドを弾いていてシを弾きたければ左に指をずらすことが求められます。その時に大体の鍵盤の幅がわからなければいけません。鍵盤の幅はどうやって測る? いえいえ、これは慣れの問題です。パソコンも同じだと思いますが、何度も練習をして慣れるのではないでしょうか?ピアノも慣れです。練習をして、このくら い?の距離感を掴みます。何事も慣れは大事。やはり、練習をたくさん重ねた人が上達するようにできています。是非ピアノとお友達になって、ブラインド タッチで弾けるようにしましょう。

8月から新しく通ってくださることになった生徒さんは、0歳児のお子様を持つお母様。ピアノ教室を探して検索をしてくださり、神田ピアノ教室のHPを見つけて

くださいました。小学2年生頃までピアノを習っていらっしゃり、ご実家にはアップライトピアノがあるそう。現在は、そのアップライトピアノをお父様が弾いて

いらっしゃるそうで、身の回りにはいつも音楽がある環境だったようです。ずっとピアノを再開したかった・・・というお母様は、電子ピアノを既に購入しての

ピアノ再開です。なんという行動力でしょう。

0歳のお子様の上には、2人のお兄ちゃんが保育園に通っていらっしゃるそうで、今は育児休暇中なんだ そう。え〜!3人のお子様のお世話がある上に、ご自分のピアノ練習まで・・・。お話を伺っていても、バイタリティーに溢れてる!考えていても、悩んでいても 物事は前には進んでいきません。頭の中ではわかっていることですが、なかなか第一歩が踏み出せないですよね。この行動力は是非、見習いたいものです。

お子様もいらっしゃることから、お子様と一緒に歌ったり楽しんだりできる曲から、ご自分の知っているクラシック曲の練習もしていきたい・・・ とのことで、いろいろな曲が入っているテキストを進めていくことになりました。基礎からもう一度、との希望から、ハノンでの指強化とテクニック教材も進めて いきます。前向きなお母様の姿勢は、お子様達にも良い影響を及ぼしているのだろうなぁと感じました。いじいじと悩んでいる間に時間ばかりが過ぎて、結果、 後悔をしてしまうことってよくあります。私なんかはそうなのですが、皆さんはどうでしょうか?

ピアノだけの話ではないですよね。動かなきゃ、行動に起こさ なきゃ始まらないです。ピアノだったら、できないと悩むより弾かなきゃ・練習しなきゃ始まりません。勉強だって同じこと。できない・わからない・・・と 悩むより、やってみなきゃ前には進めないし、それでもダメなら他の人に助けを求めたっていいと思います。そのための先生です。8月から、0歳児さんと 一緒にレッスンにお越しくださるお母様。前向きな姿勢、私も学ばせてもらおうと思います。

0歳のお子様の上には、2人のお兄ちゃんが保育園に通っていらっしゃるそうで、今は育児休暇中なんだ そう。え〜!3人のお子様のお世話がある上に、ご自分のピアノ練習まで・・・。お話を伺っていても、バイタリティーに溢れてる!考えていても、悩んでいても 物事は前には進んでいきません。頭の中ではわかっていることですが、なかなか第一歩が踏み出せないですよね。この行動力は是非、見習いたいものです。

お子様もいらっしゃることから、お子様と一緒に歌ったり楽しんだりできる曲から、ご自分の知っているクラシック曲の練習もしていきたい・・・ とのことで、いろいろな曲が入っているテキストを進めていくことになりました。基礎からもう一度、との希望から、ハノンでの指強化とテクニック教材も進めて いきます。前向きなお母様の姿勢は、お子様達にも良い影響を及ぼしているのだろうなぁと感じました。いじいじと悩んでいる間に時間ばかりが過ぎて、結果、 後悔をしてしまうことってよくあります。私なんかはそうなのですが、皆さんはどうでしょうか?

ピアノだけの話ではないですよね。動かなきゃ、行動に起こさ なきゃ始まらないです。ピアノだったら、できないと悩むより弾かなきゃ・練習しなきゃ始まりません。勉強だって同じこと。できない・わからない・・・と 悩むより、やってみなきゃ前には進めないし、それでもダメなら他の人に助けを求めたっていいと思います。そのための先生です。8月から、0歳児さんと 一緒にレッスンにお越しくださるお母様。前向きな姿勢、私も学ばせてもらおうと思います。

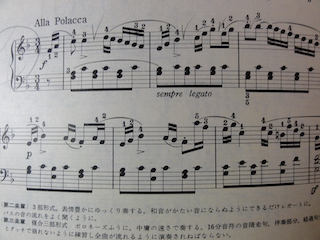

クーラウという作曲家の、ソナチネの曲を学習中の生徒さんは高校1年生。高校の合唱コンクールで20ページもの伴奏譜を弾ききった生徒さんです。小学校から

ピアノ伴奏では活躍をされてきて、これまた小学校から吹奏楽部でも活躍中。普段は言葉数も少なく、私1人がうるさくしゃべっているレッスンですが、ピアノ

大好き、音楽大好きが溢れている音で演奏してくれます。

クーラウという作曲家の、ソナチネの曲を学習中の生徒さんは高校1年生。高校の合唱コンクールで20ページもの伴奏譜を弾ききった生徒さんです。小学校から

ピアノ伴奏では活躍をされてきて、これまた小学校から吹奏楽部でも活躍中。普段は言葉数も少なく、私1人がうるさくしゃべっているレッスンですが、ピアノ

大好き、音楽大好きが溢れている音で演奏してくれます。練習中のソナチネは、ポロネーズ風に弾いて欲しい曲。ポロネーズとはポーランドの 舞曲で、3拍子で軽快な歯切れの良いリズムが特徴です。2拍目にアクセントがつく(1拍目ではない)音楽が特徴でもあります。このアクセント、この曲の場合は 裏拍(1とのとの部分)についているのですが、何ともいえない「コツン!」という音が欲しい部分です。大きな音は欲しいのですが乱暴な音ではなく、ふか〜い 音が欲しいところ。「アクセントの音の響きが足りない。もっとコツン!と出して」という要求に、即座に答えてくれる生徒さん。これまた、ふか〜い響きの音を 出してくれるのです。曲の途中に出てくる左手伴奏の「ドソミソドソミソ」の連続伴奏の部分も、1番の指で演奏するソの音って、大きな音が響いてしまいがち なのですが(1番の親指は太い指のため、意識していないと勝手に大きな音がでてしまうのです)、「1番の指、音を大きく出さないで」の要求にも、私の欲して いる音を出してくれます。これって、自分の音をよく聴いていないとできない技。ピアノもここまで上達してくると、何を弾いていても楽しくなります。大変な 楽譜の練習も、しんどいことも含めて楽しめるようになります。なかなかここまでのレベルに到達せずに、辞めていく場合がほとんどなのですけどね・・・。

この高校生の生徒さんとのお付き合いは、小学2年生からのお付き合いです。お引越しでお付き合いが始まった生徒さんでした。当時、珍しく思ったのは、 「バイエル」を学習していらしたこと。前の先生の教材を引き継いでのレッスンになりましたが、このつまらない(失礼!)バイエルを文句も言わず(?)、練習 していることに驚いたものです。とは言え、私が小さい頃はバイエルしかなかったので、バイエルで学習をしてきましたが・・・。その後、順調にピアノ学習も 進み、ソナチネまできました。でもそのソナチネもそろそろ終わりに近づいています。次はソナタに進んでいくのですが、音大に進みたいわけでもないので、 古典ばかりを弾かなくても、様々な時代の作品に触れていってもいいのかなぁと思います。ここまでくると、本当に楽しいピアノレッスンです。もしかして、 楽しんでいるのは私だけ?そんなことはないはず・・・と思いたい。早くみんなもここまでおいで〜。

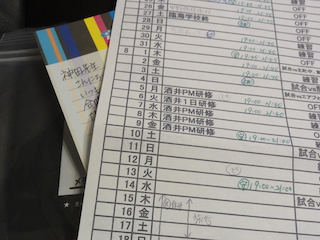

学校が夏休みに入ってすぐに、部活の予定、塾の予定、家の予定(旅行や帰省など)を書き込んだ、夏休みの予定表が郵便受けに入っていました。夏休み期間

中は部活も塾も通常とはかなり違うため、どうしてもピアノのレッスン時間や曜日を変更せざるを得ません。わざわざ、レッスン日でもないのに、生徒さんの

お母様が郵便受けに入れてくださったのだと思います。本当に頭が下がります。

学校が夏休みに入ってすぐに、部活の予定、塾の予定、家の予定(旅行や帰省など)を書き込んだ、夏休みの予定表が郵便受けに入っていました。夏休み期間

中は部活も塾も通常とはかなり違うため、どうしてもピアノのレッスン時間や曜日を変更せざるを得ません。わざわざ、レッスン日でもないのに、生徒さんの

お母様が郵便受けに入れてくださったのだと思います。本当に頭が下がります。お母様にしてみたら、かわいい子供のため(?)なので、当たり前の ことをしているだけかもしれません。それでも大変な作業です。でもこの作業、やってもらっている子供の側から見ると、本当に当たり前?やってもらって 当然?でしょうか?私は、高学年以上の生徒さんに対しては、親子であっても感謝の気持ちを持つようにお節介をしています。「お父さん、お母さんに感謝 だよ」「お母さんにありがとうだね」と、お話をするようにしています。私なんかは自分の子供に対して「私に感謝して」と、はっきり言ってしまいます。 実際にはどう思っているのか?ですが(面と向かって感謝されないので)、こういうことを他人から言われることで、感謝の気持ちが育ってくれれば・・・と 思います。当たり前のように通っている塾だって、決して当たり前ではないこと、それはピアノも同じ。通わせてくれる親がいるから通えるだけのことです。

夏休みに入って生徒の皆さんからは、旅行や遊びに出かける話がたくさん聞かれるようになりました。小さな生徒さんには「良かったね〜」や 「楽しみだね〜」との言葉掛けだけですが、これが中学生以上の生徒さんになると、もちろん「楽しんでね」の言葉掛けもしますが、「連れて行ってもらえ ることに感謝だよ」と、付け加えます。本当にお節介先生やってます。でも、旅行もお出かけも当たり前ではないはず。ましてや、「行きたくなかった」とか 「楽しくなかった」なんて、以ての外。何かしら楽しいことや嬉しかったことがあったはず。文句ばかりを言うのではなく、感謝の気持ち、持ってもらいたいと 思います。

なかなか親子で感謝を表すことってないですよね。でも、心の中に感謝の気持ちがあれば、いざという時には相手のために動けるもの。 それは親子でも当てはまると思います。日頃から風通しの良い親子関係を築くためにも、「ありがとう」「ごめんなさい」の気持ちは持つようにしたいですね。 子供だけではなく親にも必要です。あ〜、うちの子供たちにも誰か言ってくれないでしょうか?・・・と、その前に、感謝されるようなことをやっていない!? 私に問題があるかも?まだまだ精進が足りないのかな?

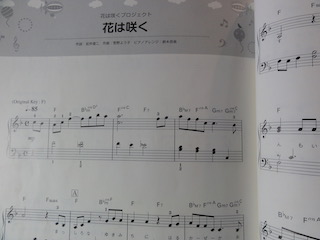

皆さんよくご存知の「花は咲く」の曲ですが、この曲の弾きだしのテーマ、3回も続きます。そして楽譜を見ると、メゾピアノでの弾きだし。楽譜上では

ずっとメゾピアノ。3回も同じメロディーを弾いているのに、音の大きさはメゾピアノのまま。楽譜に書いてある通りなので、ずっとメゾピアノのままで

間違いではありませんが、それって弾いていて楽しい?悪いけれど、聴いている私は楽しくありません。同じ調子で同じメロディーを聴いていても、つまら

なくないですか?

皆さんよくご存知の「花は咲く」の曲ですが、この曲の弾きだしのテーマ、3回も続きます。そして楽譜を見ると、メゾピアノでの弾きだし。楽譜上では

ずっとメゾピアノ。3回も同じメロディーを弾いているのに、音の大きさはメゾピアノのまま。楽譜に書いてある通りなので、ずっとメゾピアノのままで

間違いではありませんが、それって弾いていて楽しい?悪いけれど、聴いている私は楽しくありません。同じ調子で同じメロディーを聴いていても、つまら

なくないですか?今回はたまたま「花は咲く」の曲での説明になりましたが、同じメロディーが2回、3回と続く曲って結構あります。ポピュラー 曲だけでなく真面目な(?)ブルグミュラーやソナチネ・ソナタなどの曲にも出てきます。細かく演奏指示が書いてある場合にはそれに沿って演奏をします から、同じ調子になることはありませんが、今回のように細かな演奏指示が書いていない場合には、自分で変化をつけてみましょう。この曲はメゾピアノで 始まっている曲なので、1回目はメゾピアノ、2回目はメゾフォルテ、3回目はフォルテ・・・などのようにすると変化が出てきておもしろいですね。これで 大まかな変化はつけることができましたが、まだまだこれで終わりではありません。終わらせませんよ。

これ以上、何をどうするか?1回目の メゾピアノのメロディーの中にも、音の上行、下行はあります。その小さな変化を、メゾピアノの中で抑揚をつけて演奏すると更に歌心のある音楽が出来上がり ます。同じようにして、2回目のメゾフォルテ、3回目のフォルテの中でも小さな変化をつけると、つまらなかった音楽が生き生きとしてきます。これが本当に 自然に演奏できるようになると、素晴らしい曲に変身です。何も考えずに「のっぺらぼう」で仕上げるよりも良いと思いませんか?

つい先日も、 ソナチネを学習中の高校生のレッスンで、曲のコーダ(最後の部分・集結部分のこと)に、同じメロディーが2回出てくる場面がありました。16分音符の速い リズムで軽快な音楽だったので、1回目をフォルテ、2回目をやまびこのイメージでピアノで演奏しても良いね・・・と、話をしました。ただこのソナチネの 曲の場合は、1回目をピアノ、2回目をフォルテで盛り上げて弾いても良いと思います。曲の雰囲気、速さなどから、どのようにもっていったらしっくりくる のか、自分で試してみて、好きな方法で演奏したら良いと思います。まさに、音を楽しむ「音楽」です。楽譜に書いてある通り・・・から踏み出して、楽しく 弾くためにはどうすれば良いのか・楽しく聴いてもらうためにはどうすれば良いのか、考えられる演奏者になってほしいと思います。

8月に行われる、大泉学園ステップに参加をされる生徒さんのレッスンも佳境に入ってきました。弾く曲のイメージ通りに、元気な曲は軽快に、やわらかい

曲は横に広がるメロディーで弾いたり、強弱がきちんとついているかどうかも重要なチェックポイントです。先日のレッスンで、あまり強弱が感じられ

なかったので「強弱考えて」と指摘したところ、「やってるけれど・・・」とのこと。えっ、本当に?それって、やってるつもりになっていませんか?

8月に行われる、大泉学園ステップに参加をされる生徒さんのレッスンも佳境に入ってきました。弾く曲のイメージ通りに、元気な曲は軽快に、やわらかい

曲は横に広がるメロディーで弾いたり、強弱がきちんとついているかどうかも重要なチェックポイントです。先日のレッスンで、あまり強弱が感じられ

なかったので「強弱考えて」と指摘したところ、「やってるけれど・・・」とのこと。えっ、本当に?それって、やってるつもりになっていませんか?

例えとして最適かどうかわかりませんが、最近巷を賑わしている「冗談のつもりだった」会見。芸人さん絡みの会見の話です。ご存知の方も 多いのではないでしょうか?やっている方は「冗談」という認識ですが、されている側は違いますよね?冗談と受け取られなかったから、こんな大きな 問題になっているわけで・・・。いじめの問題も同じ。やっている方は「いじめてない」という認識でも、されている方が「いじめられている」と感じる のならば、それは「いじめ」です。何が言いたいのかというと、ピアノの場合は、演奏者が「やっている」といくら主張をしても、聴いている人が「やっている」 ように感じていなければ、やっていないのです。何事も、相手がどう感じているかが重要だと思います。

自分の演奏が「つもり弾き」になっているのか、 なっていないのか、本人はやっているつもりなので、気がつくことは難しいです。ピアノの場合は、第三者に聴いてもらうと良いと思います。お父さん・ お母さんでもいいですし、兄弟・姉妹でもいいでしょう。自分が演奏したい内容をそのまま相手が受け取ってくれていたら、きちんと出来ている証拠です。 自信を持って演奏してください。でももし、何も感じてくれていなかったら「つもり弾き」になっています。相手に伝わる演奏、伝えられる演奏を目指して いきましょう。

「間違えずに弾けたら、欲しいものが買ってもらえる」と、8月のステップに参加する生徒さん。欲しいものとは、お気に入りのアーティストのCDアルバム。

小学生のお小遣いでは、簡単に買えそうではありませんね。どおりで・・・。普段のレッスン曲ではゆっくりペースなのですが、最近、とても良い仕上がり

です。保護者の方もあの手・この手でモチベーションを保たせようとしていらっしゃるようです。モノで釣る・・・ことには賛否両論があるかと思いますが、

私個人的には、時々ならあっても良いのかなって思います。

「間違えずに弾けたら、欲しいものが買ってもらえる」と、8月のステップに参加する生徒さん。欲しいものとは、お気に入りのアーティストのCDアルバム。

小学生のお小遣いでは、簡単に買えそうではありませんね。どおりで・・・。普段のレッスン曲ではゆっくりペースなのですが、最近、とても良い仕上がり

です。保護者の方もあの手・この手でモチベーションを保たせようとしていらっしゃるようです。モノで釣る・・・ことには賛否両論があるかと思いますが、

私個人的には、時々ならあっても良いのかなって思います。生徒さんとの会話で私が気になったのは、「間違えずに弾けたら」の部分。間違えずに 弾けたら何でもいいの?もちろん、間違った場合と間違えなかった場合では、間違えなかった方がいいです。でも、間違えなかった=上手な人 ではありませ ん。反対に、間違えた=下手な人 でもありません。演奏の中身が重要なのです。音ミスもなく正確に弾けているけれど、音楽的につまらなく弾いていたら どうでしょうか?極端な例で言うと、強弱がないただ弾いているだけの演奏だったら?音ミスはあったけど演奏自体が素晴らしく、聴いていて引き込まれる ような演奏の場合とでは、どちらが上手な人になるでしょうか?当然、後者の方が上手な人ですよね。

ピアノのコンクールでも、審査員は曲全体を 聴いています。音ミスをしてしまったら、ある程度の減点は仕方ありませんが、それは大きなミスとしてカウントされるわけではありません。むしろ、曲の 雰囲気やイメージ通りに演奏ができているか、その曲を表現できているかどうか、そちらのことが重要です。本番で間違えないために、日頃の練習を頑張って いるわけですが、ミスってしまったものは仕方がないこと。ミスした後、そのミスをいつまでも引きずってミスを重ねるのか、ミスをしてしまっても、何事も なかったかのように知らんふりで、いつもの自分の演奏ができるのか、ここが上手な人と下手な人との分かれ道です。

昔、私が小学高学年の時の コンクールでの話ですが、大好きなバッハの曲で、黒鍵を弾かなければいけないところを、まさかの白鍵で弾いてしまいました。誰にだってミスがわかる ほどの失敗。でもこの時、高学年の部でまさかの2位。音ミスなんて大したことではないのです。「間違えたらダメだ」「音ミスをしないようにしよう」と、 そればっかり考えていると、せっかくの音楽がこじんまりとした小さなまとまりになってしまいます。そんな小さなことのために、せっかくの音楽が台無しに なってしまうのはもったいないです。するかしないかのミスのことばかりを考えるよりも、その曲自体の歌い方を考えて、自信を持って演奏していくように していきましょう。自分の演奏も他人の演奏も、ミスをした・しないで判断するのではなく、曲の中身で判断できるようになるといいと思います。

棒がついていない白い音符は全音符。4分の4拍子で例えるならば4拍のばす音符になります。数えながら弾くことを頑張っている小学低学年の生徒さん、

この曲は8分音符のリズムもある曲だから、1と2と3と4と・・・とを入れて数えています。最後の小節の全音符は、4とまで鍵盤を押さえていなければ

いけない音符になります。きちんと数えて弾いているのですが、4とのとで、鍵盤から手を離してしまいました。あれっ、それって4拍のばしていることに

なる?

棒がついていない白い音符は全音符。4分の4拍子で例えるならば4拍のばす音符になります。数えながら弾くことを頑張っている小学低学年の生徒さん、

この曲は8分音符のリズムもある曲だから、1と2と3と4と・・・とを入れて数えています。最後の小節の全音符は、4とまで鍵盤を押さえていなければ

いけない音符になります。きちんと数えて弾いているのですが、4とのとで、鍵盤から手を離してしまいました。あれっ、それって4拍のばしていることに

なる?4とのとを言っている時に手が鍵盤から離れていると言うことは、4との4までしかのばしていないことになります。厳密に言うならば、 3拍半しか音はのびていません。これって、結構な生徒さんがやってしまいます。口では数えているので、きちんとできているように感じるのですが、 肝心の手が早めに鍵盤から離れてしまっていては、音符の長さは短いことになります。口で数えていることに安心してしまうのでしょう。せっかく 数えながら弾いているのですから、きちんと最後まで手を鍵盤に置いておくようにしましょう。

今回はのばす音符の話でしたが、よくある のは、休符でも同じことが言えます。どこの拍がお休みになっているのか、なんと数えている時に音が押さえられていたらダメなのか、よく見極めて正しく 鍵盤から手を離さなくてはいけません。例えば、1,2,3,4・・・と数えながら演奏している4拍目がお休みの場合、4を数えると同時に手を離します。 3拍目で手を離しても、4を言ってしまってから手を離しても、そのどちらも正確ではありません。音符や休符の単位が小さくなればなるほど、より正確に 演奏できるように気をつけなければなりません。小さな単位になると、一瞬のことも多くなるため、何となくや適当な長さはあり得ません。楽譜を 忠実に正しく演奏できてこそ、その曲を正しく演奏できたことになります。音符・休符の長さに気を配りながら、曲を仕上げていくようにしましょう。

各学校の夏休みが始まった先週から、補講レッスンをしたり、通常と違うレッスン時間や曜日、午前中からのレッスンなど、イレギュラーなレッスンが続いて

います。生徒の皆さんも学校のプールや習い事の夏期講習などで、曜日感覚がわからなくなっているのではないでしょうか?ちなみに大学生の子供がいる

我が家は、まだ夏休みではありません。今はちょうどテスト期間中で、いまだに毎日お弁当を持って大学に通っています。だから、私の頭の中は、まだ夏休みでは

ありません・・・。それはさておき、夏休みが始まった先週より、いろいろと困ったことが起きています。それはどんなこと?

1番多い困った ことは、「レッスンがあることを忘れてました」「外出しているからレッスンに行けません」問題。それでもまだ、連絡を入れてくれる生徒さんは良い方。 せっかくの振替レッスンを予定してあるのに、黙ったままレッスンに来ない生徒さんも。連絡なしで勝手に来ない?連絡もつかない?一体、どうなって いるの?そして問題なのは、そんなことをやってのける生徒さんの顔ぶれはいつも一緒。レッスンをお休みする・しないは生徒さんの自由ですから、どちら でも構いません。お休みするにしても、連絡を入れるのは普通ではありませんか?私、そんなに厳しいことを言っているでしょうか?

いつも顔ぶれが 一緒なので、「あ〜またか・・・」「ふ〜ん・・・」と、申し訳ないですが、私の頭の中はこんな感じです。これではその生徒さんを(と言っても、生徒さんが 子供の場合は保護者の方になるのですが)信用することも信頼することもできなくなってしまいます。人の信用は、これまでの実績から生じるものと考えて います。ですから新しい生徒さんとの始まりは、きっと私も信用されていないと思います。それでいいと思っています。1度お会いして話をした程度では、 相性が合うか合わないかの大まかなことを感じ取れるだけで、信用できるかどうかは別問題。お互いにそうだと思います。レッスンが始まって、何ヶ月、何年と 経っていく間に、信用ができる・できないの判断ができるようになるのだと思います。

では、信用ができる・できないの違いはどこにあるのでしょう か?ピアノレッスンだけに留まらないと思いますが、1番は約束事を守るか・守らないか、だと思います。ピアノレッスンで言えば、レッスンに来るか来ないか、 時間を守っているか、振替は前もって申し込んでいるか、月謝はお釣りのないようにしているか、月初めのレッスンで月謝を納入しているか・・・。 生徒さんへは、「教室規約」をお渡ししていますし、入会時にも説明をさせてもらっています。納得したから入会をしてくださっているのだと思うのですが。 ピアノ講師の私は、お月謝をいただいてピアノ講師をしています。ピアノを弾けるようにしていくのが私の仕事。できればただ弾ける状態ではなく、生徒さんのなりたい姿に 向かって指導するように心がけています。伴奏者になりたい生徒さんへは厳しいレッスンにもなりますし、コンクールに挑戦する生徒さんや何かの試験を受ける 生徒さんも同じです。今までにある程度の実績を残しているから、生徒さんから信用・信頼をされているのだと感じていますが、違うでしょうか?

信用・信頼されるためには、かなりの時間を要します。1日、2日で得られるものではありません。でも、せっかく得た信用を失くしてしまうのは一瞬です。 一度失ってしまった信用を取り戻すのは、並大抵ではありません。私自身、信用・信頼されるピアノの先生でありたいと思っています。生徒の皆さんも、中学生 以上の生徒さんならば、大人に向かっていく中で信用・信頼される人間になることは大切なこと。「あの人、信用できないから・・・」などと言われるのは、 悲しくありませんか?今一度、信用・信頼されるために大切なことを考えてみましょう。

1番多い困った ことは、「レッスンがあることを忘れてました」「外出しているからレッスンに行けません」問題。それでもまだ、連絡を入れてくれる生徒さんは良い方。 せっかくの振替レッスンを予定してあるのに、黙ったままレッスンに来ない生徒さんも。連絡なしで勝手に来ない?連絡もつかない?一体、どうなって いるの?そして問題なのは、そんなことをやってのける生徒さんの顔ぶれはいつも一緒。レッスンをお休みする・しないは生徒さんの自由ですから、どちら でも構いません。お休みするにしても、連絡を入れるのは普通ではありませんか?私、そんなに厳しいことを言っているでしょうか?

いつも顔ぶれが 一緒なので、「あ〜またか・・・」「ふ〜ん・・・」と、申し訳ないですが、私の頭の中はこんな感じです。これではその生徒さんを(と言っても、生徒さんが 子供の場合は保護者の方になるのですが)信用することも信頼することもできなくなってしまいます。人の信用は、これまでの実績から生じるものと考えて います。ですから新しい生徒さんとの始まりは、きっと私も信用されていないと思います。それでいいと思っています。1度お会いして話をした程度では、 相性が合うか合わないかの大まかなことを感じ取れるだけで、信用できるかどうかは別問題。お互いにそうだと思います。レッスンが始まって、何ヶ月、何年と 経っていく間に、信用ができる・できないの判断ができるようになるのだと思います。

では、信用ができる・できないの違いはどこにあるのでしょう か?ピアノレッスンだけに留まらないと思いますが、1番は約束事を守るか・守らないか、だと思います。ピアノレッスンで言えば、レッスンに来るか来ないか、 時間を守っているか、振替は前もって申し込んでいるか、月謝はお釣りのないようにしているか、月初めのレッスンで月謝を納入しているか・・・。 生徒さんへは、「教室規約」をお渡ししていますし、入会時にも説明をさせてもらっています。納得したから入会をしてくださっているのだと思うのですが。 ピアノ講師の私は、お月謝をいただいてピアノ講師をしています。ピアノを弾けるようにしていくのが私の仕事。できればただ弾ける状態ではなく、生徒さんのなりたい姿に 向かって指導するように心がけています。伴奏者になりたい生徒さんへは厳しいレッスンにもなりますし、コンクールに挑戦する生徒さんや何かの試験を受ける 生徒さんも同じです。今までにある程度の実績を残しているから、生徒さんから信用・信頼をされているのだと感じていますが、違うでしょうか?

信用・信頼されるためには、かなりの時間を要します。1日、2日で得られるものではありません。でも、せっかく得た信用を失くしてしまうのは一瞬です。 一度失ってしまった信用を取り戻すのは、並大抵ではありません。私自身、信用・信頼されるピアノの先生でありたいと思っています。生徒の皆さんも、中学生 以上の生徒さんならば、大人に向かっていく中で信用・信頼される人間になることは大切なこと。「あの人、信用できないから・・・」などと言われるのは、 悲しくありませんか?今一度、信用・信頼されるために大切なことを考えてみましょう。