講師から

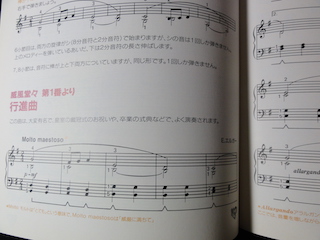

学校で「威風堂々」の合奏をしてから、この曲の魅力に取り憑かれた生徒さん。ブルグミュラー程度の楽譜を弾きこなす生徒さんなので、そろそろソナチネ

レベルだね・・・と言った話をしている生徒さんです。ソナチネレベルの楽譜に進む前に、どうしても「威風堂々」を弾きたいとのことで、たまたま教室に

あったテキストの中にこの曲を見つけたので、弾いてもらうことになりました。曲の最初の部分を見てもわかるように、ちょっと、と言うか、かなり簡単な楽譜

です。レベルでいうと、初級の真ん中あたり。ブルグミュラーのレベルはありません。

学校で「威風堂々」の合奏をしてから、この曲の魅力に取り憑かれた生徒さん。ブルグミュラー程度の楽譜を弾きこなす生徒さんなので、そろそろソナチネ

レベルだね・・・と言った話をしている生徒さんです。ソナチネレベルの楽譜に進む前に、どうしても「威風堂々」を弾きたいとのことで、たまたま教室に

あったテキストの中にこの曲を見つけたので、弾いてもらうことになりました。曲の最初の部分を見てもわかるように、ちょっと、と言うか、かなり簡単な楽譜

です。レベルでいうと、初級の真ん中あたり。ブルグミュラーのレベルはありません。ソナチネに進もうかと言ってる生徒さんの宿題としては 簡単すぎるので、内心、すぐ終わるだろうなぁと思いながらレッスンを始めました。生徒さんの口ぶりからしても、1回のレッスンで合格できるような感じ でしたので、次の曲は何にしよう・・・と思いながらのレッスンになるはずでした。が、結果は・・・?進んでいくにつれて、指の番号は違う、音も違う、 何の曲を弾いているのかわからなくなってきました。生徒さんもこんなはずではなかった、と思っているかもしれませんが、それ以上に実は私の方が ショックを受けています。この楽譜は丁寧に指番号も書かれていて、ペダル記号も書かれている曲。レベルは自分の弾けるレベルよりも簡単。単純に楽譜 通りに練習をしていれば、何てことなく弾ける曲なのです。何故こんなことになったのか?

ここに、自分が知っている曲を練習する場合の「甘さ」が出たのだと 思います。「あ〜知ってる知ってる。こんな感じ〜」と、思ったかどうかはわかりませんが、弾いてきた曲はそういうことを意味しています。「きちんと 丁寧に楽譜を見ないからだよ」と、生徒さんには伝えましたが、生徒さんは「きちんと見てる」というかもしれません。でも、自分が演奏した曲はそうはなって いません。掃除と一緒。いくら「頑張って掃除をしました」と言っていても、ゴミがたくさん落ちていたら・・・?それは掃除をしたことになるでしょうか? またやり直さなければいけないですよね?この曲の練習も同じこと。「丁寧にやっている」と言ったとしても、出来上がった曲が楽譜の曲と違っていたら、当然や り直しです。厳しいことを言いますが、結果が全て、結果が物語っているのです。

ピアノの練習は、1日2日で上達するものではありません。毎日の コツコツ練習が上達の鍵。1日の練習時間は15分程度でもいいのですが(講師の立場からすると、30分は・・・1時間でもして欲しいところ)、毎日することが 重要です。長い期間ピアノを習っているのに、思うように弾けていない・上達していないと感じる生徒さんは、本当にコツコツ練習ができているでしょうか? 後になって「やっぱりあの時しておけばよかった」と思うのは後悔です。後悔をしないピアノ練習にしてほしいと思います。楽譜を見ることも一緒。「丁寧に 見ておけばよかった」と、後から後悔をしてやり直すことのないように気をつけてほしいと思います。

中学の合唱コンクール伴奏者オーデションで、合格をもらってきた生徒さん。課題曲でのオーデションで、そのまま課題曲の伴奏者になる予定でしたが、

今回、まさかの自由曲の伴奏者になりました。なんでも、自由曲を担当するはずだった伴奏者が、自由曲の曲名が決定した途端、「できれば変わって

ほしい・・・」との申し出があったよう。実は、オーデションに合格してから、生徒さんからは「自由曲になるかも・・・」との連絡をいただいていました。

ただ、曲のレベルもわからなかったし、何より生徒さんは私の言いたいことがわかっているからか「どうしたらいいでしょうか?」とは、聞きませんでした。

私は誰に聞かれても「決めるのは自分。練習するのも自分」と常に言ってきているので、わかっているのかもしれません。私からは一言。「楽譜を見て、自分で

判断しなさい」だけです。

中学の合唱コンクール伴奏者オーデションで、合格をもらってきた生徒さん。課題曲でのオーデションで、そのまま課題曲の伴奏者になる予定でしたが、

今回、まさかの自由曲の伴奏者になりました。なんでも、自由曲を担当するはずだった伴奏者が、自由曲の曲名が決定した途端、「できれば変わって

ほしい・・・」との申し出があったよう。実は、オーデションに合格してから、生徒さんからは「自由曲になるかも・・・」との連絡をいただいていました。

ただ、曲のレベルもわからなかったし、何より生徒さんは私の言いたいことがわかっているからか「どうしたらいいでしょうか?」とは、聞きませんでした。

私は誰に聞かれても「決めるのは自分。練習するのも自分」と常に言ってきているので、わかっているのかもしれません。私からは一言。「楽譜を見て、自分で

判断しなさい」だけです。そうして迎えた8月のレッスンで、自由曲の伴奏をすることに決めた生徒さんが、楽譜を持ってきてくれました。この曲 は、長野パラリンピックのテーマソングで、作曲は久石譲さんなので、ジブリを思わせるような壮大なイメージの曲です。自由曲を選択した生徒さんは、 この曲をまた一から譜読みしなくてはいけません。通常、課題曲は早く決定しているのですが、自由曲は各クラスの希望や他のクラスとの兼ね合いもある ため、オーデションを受ける段階では曲が決まっていません。だから取り敢えず課題曲でのオーデションになります。そのまま課題曲を演奏する生徒さん であれば、既に出来上がっている曲を深く掘り下げて仕上げに入るのですが、自由曲は夏休みに入る直前に決定されるため、また一からの譜読み、挑戦する 夏休みの始まりとなります。

一通り弾いてきてくれた生徒さん、リズムや音のミスを直して、曲の速さ、ペダルの入れ方を勉強していくことに なります。まずは、ミスなしでゆっくりであってもスルスル弾きの練習です。スルスル弾かないことには、ペダルを入れた時の音の濁りを聴くことができませ ん。曲の速さも今はゆっくり弾きなので、曲本来の速さに持っていかなくてはなりません。ここまでできて当たり前。実は曲作りは、ここからがスタート。 どうふくらませるか、音のバランスをどう取るか、やるべきことはここから。あくまでも伴奏なので、目立って欲しいわけではありません。

さぁ、生徒さんとの挑戦する夏休みが始まります。私もこれから曲の練習をして、曲の分析に入ります。なかなかに格好の良い曲です。歌を上手に乗せて 歌いやすい伴奏を目指したいと思います。頑張る夏休みのスタートです。

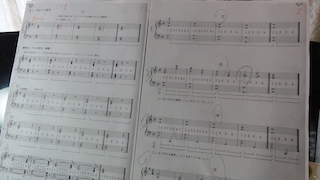

ピアノを習い始めるとどのテキストで学習を進めていても、必ず音階練習と和音の学習がでてきます。1番最初にでてくる練習はハ長調の音階です。写真の

楽譜はイ長調で、シャープが3つもついた音階と和音練習なので、かなり学習が進んだ生徒さんになります。ハ長調は、シャープもフラットもまだ何もつかない

(黒鍵を弾かない)調で、1番簡単な調とも言えます。楽譜の通りに正しい指番号で弾けたら合格となり、先の曲に進んでいくのですが、実はこの音階と和音の

学習で学んだ指番号は基本の指番号なので、次に何らかの楽譜で出てきたときにはパッと弾ける状態にしておかなければならない重要な指番号です。

ピアノを習い始めるとどのテキストで学習を進めていても、必ず音階練習と和音の学習がでてきます。1番最初にでてくる練習はハ長調の音階です。写真の

楽譜はイ長調で、シャープが3つもついた音階と和音練習なので、かなり学習が進んだ生徒さんになります。ハ長調は、シャープもフラットもまだ何もつかない

(黒鍵を弾かない)調で、1番簡単な調とも言えます。楽譜の通りに正しい指番号で弾けたら合格となり、先の曲に進んでいくのですが、実はこの音階と和音の

学習で学んだ指番号は基本の指番号なので、次に何らかの楽譜で出てきたときにはパッと弾ける状態にしておかなければならない重要な指番号です。楽譜には一音一音に指番号は書かれていませんから、今までに学習してきたことを応用して弾くことになります。もちろん例外もあって、次に来る音の並びの 関係で、基本の指番号を使わない場合もあります。そんな時は、楽譜にわざわざ違う指番号が書いてありますので、そちらを優先して弾くことになります。 何も書いていないから、自分勝手に弾いて良いことにはならないのです。一度学習したことを丁寧には何度も書いてくれていませんから、音階と和音の基本の 指番号は是非、さっと弾ける状態にしておきましょう。

ハ長調の例でいうと、基本のドミソの和音を弾くときには、右手も左手も使う指番号は、 1,3,5なのですが、ドファラになってくると右手と左手で使う指番号は違ってきます。右手は1,3,5 左手は5,2,1 です。同じようにシレソの和音も右手と 左手では指番号が違います。右手と左手で同じ指番号を使う場合は、比較的、弾きやすく覚えやすいのですが、右手は3、左手は2、となるような場合は、 どっちがどっち?状態になるのだと思います。でも、よく弾き比べてみてください。特別大きな手の持ち主でない限り、基本の指番号で弾いている手の形が しっくりくるはずです。やはり、基本の指番号は弾くときに無理がありません。

今までに学習してきたことを応用することは、とても大切です。 こっちのテキスト用、あっちのテキスト用・・・という感じで別々のものを学習しているわけではありません。最近よく思うのは、大抵の生徒さんに学習して もらっている「バーナムテクニック」の教材ですが、バーナムで学習したフレーズの弾き方や手の形について、バーナムではよくできて進んでいるのに、他の 曲を弾くときには忘れている生徒さんがいます。同じようなフレーズがでてきたら、バーナムで学習したことを応用してほしいですし、手の形についても守って ほしいです。もちろん、バーナムでも音階と和音の学習がでてきています。そのときに弾いてきた指番号を使って、曲に応用するようにしましょう。

「ペダルは耳で踏む」と言われるくらい、耳が重要な役割を果たします。簡単に踏んでいるように見えるペダルですが、本当に上手に踏めるようになるまで

には、かなりの時間を要します。指導者としては、ペダル恐怖症にならないためにも早い段階で学習に取り入れたいところですが、ペダル学習を取り入れる

ためには、いくつかの条件があります。まずは、ペダルを取り入れるような曲の学習に進んでいること。初級の後半あたりになっている生徒さんは、ペダル

学習に入ることができるでしょう。次に大切なことは、曲をスルスル弾きで仕上げられること。学習が進んでいても、曲の仕上がりに問題のある生徒さんは、

ペダル学習に入ることは難しいと考えられます。演奏力を磨くことが優先されます。そして最後に、ペダルに足が届くこと。この条件が加わると、年齢的には

どうしても高学年になってしまいます。ピアノについているペダルに足が届くようになるには、ある程度の身長が必要になってきます。ペダルを踏むために立って

演奏するわけにはいきません。では、小さな生徒さんはペダル学習ができないの? 教室に用意してあるようなペダル付き足台を自宅で用意できる生徒さんは、

ペダル学習が可能です。

「ペダルは耳で踏む」と言われるくらい、耳が重要な役割を果たします。簡単に踏んでいるように見えるペダルですが、本当に上手に踏めるようになるまで

には、かなりの時間を要します。指導者としては、ペダル恐怖症にならないためにも早い段階で学習に取り入れたいところですが、ペダル学習を取り入れる

ためには、いくつかの条件があります。まずは、ペダルを取り入れるような曲の学習に進んでいること。初級の後半あたりになっている生徒さんは、ペダル

学習に入ることができるでしょう。次に大切なことは、曲をスルスル弾きで仕上げられること。学習が進んでいても、曲の仕上がりに問題のある生徒さんは、

ペダル学習に入ることは難しいと考えられます。演奏力を磨くことが優先されます。そして最後に、ペダルに足が届くこと。この条件が加わると、年齢的には

どうしても高学年になってしまいます。ピアノについているペダルに足が届くようになるには、ある程度の身長が必要になってきます。ペダルを踏むために立って

演奏するわけにはいきません。では、小さな生徒さんはペダル学習ができないの? 教室に用意してあるようなペダル付き足台を自宅で用意できる生徒さんは、

ペダル学習が可能です。今回、ペダル学習を取り入れる環境が整って、ペダルを踏む練習に取り掛かった生徒さんは小学2年生。まだまだ小さな生徒 さんで、足も小さいです。最終的には様々な音が並ぶ曲の中で、こまめにペダルを踏んでいけるようにしていくのですが、最初は、ごく簡単な和音でペダルを 踏むことに慣れてもらいます。よくやってしまいがちなことは、足のかかとが浮いてしまうこと。ピアノによってもペダルを押した感じやペダルの硬さが違って きます。特に小さな生徒さんは、足の力も弱いことが多いです。そうすると力を入れて踏むあまり、かかとも一緒になって浮いてしまいがち。注意が必要です。 そして曲の練習に入ると、先ほどまで上手に弾けていた和音の曲が、ガタガタになることも。これも「ペダルあるある」です。ペダルを入れた途端、弾けて いた曲が弾けなくなるのです。なんとも不思議。教室でも、中学生のお姉さんがよく言っています。「ペダル入れると、手が弾けなくなる〜」って。これも 慣れです。慣れるのに時間がかかってしまうのがペダル学習です。

2年生の生徒さんは始めたばかりのペダル学習ですが、「足の筋肉つけなきゃ」 と、難しい言葉を話していました。向上力のある生徒さんです。この小さな時期からペダル学習に進んだので、きっと高学年になる頃には自由自在にペダルが 踏めていると思います。楽しみな生徒さんです。ペダル学習のプリントを何枚かお渡ししたのですが、綺麗に製本してくださいました。「ペダルは耳で踏む」 を頭に入れて、ペダルを踏んだ時の自分の音、よく聴いて欲しいと思います。

今日は大泉学園ステップの日。昨日の最後のレッスンでは、「あ〜明日だ〜。緊張する〜」と言っていた生徒さん。今週はずっとピアノの練習をしていた

と言っていた生徒さん。曲の仕上がりもそれを物語っています。どれだけ練習を積んでも、本番は緊張するもの。ホールに入っている人の姿を見るだけで

ドキドキしますよね。

生徒さんがコンクールやステップに参加される場合は、極力、本番のステージに付き添うようにしています。中学・高校の 合唱コンクールは無理ですが、ソロ演奏の場合は実際のホールに出向いて、生徒さんの生の演奏を聴かせてもらっています。本番前の生徒さんにお伝えする ことは、「楽しんで弾いてきて」ということ。生徒さん自身は緊張もしていますし、ドキドキもしているでしょう。でもそれも含めて、緊張もドキドキも 全て楽しんで欲しいのです。舞台に出て行ったら、演奏者の時間です。自分の音楽を聴いてもらう時間が始まるのに、自分が楽しんでいなかったら、聴いている 人はもっと楽しめないはず。ちょっとくらいミスしたって、そんなの関係な〜い。だって、ミスしたものはどうしようもないですよね?だったら、ミスしたと しても気にしたって仕方がない!いじいじ考えることは損です。

本番で、いつもよりも上手に演奏しようと思っていますか?いやいや、そんなの 無理でしょ?練習して出来上がったものの、上でも下でもない、そのままでいいのです。いつも通りの演奏を目指しましょう。本番で上手に弾くために練習を 重ねてきているはず。本番当日になって「あ〜もう少し練習しておけばよかった」と、後悔をすることのないように、言ってきましたよね?だったら、自信を 持って舞台に出て行きましょう。「楽しい音楽の時間。私の音楽を聴いて〜」くらいの気持ちで、弾いて欲しいと思います。期待しているよ〜。

生徒さんがコンクールやステップに参加される場合は、極力、本番のステージに付き添うようにしています。中学・高校の 合唱コンクールは無理ですが、ソロ演奏の場合は実際のホールに出向いて、生徒さんの生の演奏を聴かせてもらっています。本番前の生徒さんにお伝えする ことは、「楽しんで弾いてきて」ということ。生徒さん自身は緊張もしていますし、ドキドキもしているでしょう。でもそれも含めて、緊張もドキドキも 全て楽しんで欲しいのです。舞台に出て行ったら、演奏者の時間です。自分の音楽を聴いてもらう時間が始まるのに、自分が楽しんでいなかったら、聴いている 人はもっと楽しめないはず。ちょっとくらいミスしたって、そんなの関係な〜い。だって、ミスしたものはどうしようもないですよね?だったら、ミスしたと しても気にしたって仕方がない!いじいじ考えることは損です。

本番で、いつもよりも上手に演奏しようと思っていますか?いやいや、そんなの 無理でしょ?練習して出来上がったものの、上でも下でもない、そのままでいいのです。いつも通りの演奏を目指しましょう。本番で上手に弾くために練習を 重ねてきているはず。本番当日になって「あ〜もう少し練習しておけばよかった」と、後悔をすることのないように、言ってきましたよね?だったら、自信を 持って舞台に出て行きましょう。「楽しい音楽の時間。私の音楽を聴いて〜」くらいの気持ちで、弾いて欲しいと思います。期待しているよ〜。

8月9日(金)、大泉学園ゆめりあホールでのピティナ・ステップが終了しました。出演前から極度の緊張をしていた生徒さん、お母様との約束通り、ノーミス

での演奏でした。お母様もおっしゃっていましたが、今回かなりの練習を積まれたとのこと。本当に頑張って練習された様子が伺われます。

8月9日(金)、大泉学園ゆめりあホールでのピティナ・ステップが終了しました。出演前から極度の緊張をしていた生徒さん、お母様との約束通り、ノーミス

での演奏でした。お母様もおっしゃっていましたが、今回かなりの練習を積まれたとのこと。本当に頑張って練習された様子が伺われます。ノーミス で演奏できたことは喜ばしいことですが、でも、これで終了ではありません。前にも書きましたが、ノーミスだから良い、ノーミスでないから悪い・・・という ことでもないので、自分の演奏の振り返りはとても大切です。大抵の保護者の方は、お子様の演奏をビデオに撮っておられると思います。演奏をしたその時は 落ち着いて聴けていなくても(親もドキドキしているでしょうから)、ビデオだったらお子様と落ち着いて見ることができると思います。生徒さんにはお伝え しているのですが、家に帰り着いたら、一度ビデオを見て反省をしてもらいたいと思います。落ち着いて弾き始めているか、1曲目と2曲目の間の取り方は適切 か、音のバランスは心地よく響いているか、歩き方やお辞儀の仕方・・・・チェックするべき点は多くあると思います。特に演奏の中身について、左右の 音のバランスはもちろん、強弱が表現されているかどうかは重要なチェックポイント。次のステップに参加する時の改善点にもなりますし、今後、様々な 曲の練習をする時の注意点にもなるかと思います。自分ではやっているつもりでも、客観的にビデオで見ることによって本当にできているのかどうか、はっきり するのではないでしょうか?

今回のステップでの講評にもありましたが、殆どがいつもレッスンでお伝えしていることばかりです。まずはピアノに 向かう姿勢について。椅子の高さが自分に合っていないと、幽霊のような手の形になったり、手首が落ちたりします。ピアノと座っている自分の体との距離に ついてもお話がありました。気持ちよく演奏ができる距離は人それぞれ。自分にしかわかりません。色々と試してみて、適切な距離が保てるようにしていきま しょう。落ち着いて演奏を始めるようにとのお話もありました。1曲目から2曲目に移る時に、慌ててすぐに弾いてしまう人が多かったです。いつも言って いますよね?一度、手を膝の上に置いてから2曲目を弾き始めるようにと。うちの生徒さんは大丈夫でしたよ。きちんと膝の上に置いてから弾き始めていました。 やはり違う曲を弾くわけですから、気持ちも切り替えが大切ですね。

昨日参加された生徒さんは、自分の演奏を客観的に聴いてみてどう感じた でしょうか?既に次のステップ参加を目標にしていらして、演奏したい曲も見つかっている生徒さん。演奏したい曲があることは、とてもいいことです。 練習も頑張れますし、モチベーションも保たれます。今回の演奏よりも更に良い演奏を目指して頑張ってもらいたいと思います。次につなげるステップを 目指して、一緒にがんばっていきましょう。

夏休みも残すところ2週間となってきました。楽しいお出かけ・思い出は作れたでしょうか?ピアノ教室も先週の1週間はお休みでした。今週は19日午前中から

レッスンが始まっています。振替などで通常レッスンと違う曜日・時間でのレッスンが入っている生徒さんは、間違うことのないよう、また忘れることのない

ようにレッスンにお越しください。

夏休みも残すところ2週間となってきました。楽しいお出かけ・思い出は作れたでしょうか?ピアノ教室も先週の1週間はお休みでした。今週は19日午前中から

レッスンが始まっています。振替などで通常レッスンと違う曜日・時間でのレッスンが入っている生徒さんは、間違うことのないよう、また忘れることのない

ようにレッスンにお越しください。さて、12月の学校最終日に小学生(一部未就学児さん)対象に行なっているクリスマス会ですが、今年も例年 通り行う予定でいます。プレセント交換やビンゴ大会などの楽しい催しもありますが、1人2曲の演奏が必須です。生徒さんの負担のないようにと、普段の レッスン曲から2曲を選んでもらっている形をとっていますが、中には、ちょっと難しい曲や長い曲など自分の弾きたい曲を選ぶ生徒さんもいらっしゃいます。 基本的には演奏曲はなんでも良いのですが、クリスマス会当日には、他の人に聴いてもらえる状態に仕上がっていることが条件です。あまりに曲が仕上がって いない場合は、クリスマス会の参加を遠慮していただくことも考えています。厳しい言い方ですが、遊びとはいえ、演奏するマナーも身につけて欲しいと考えて います。聴いてもらうわけですから、最低限、曲は仕上げてもらいたいと思っています。また、演奏を聴くマナーについても、お話をさせてもらっています。 聴かせてもらうわけですから、おしゃべりをせず聴いてもらいたいと思っています。

そこで、レッスン曲ではない曲を演奏したい生徒さん、弾きたい 曲がある生徒さんは、9月よりレッスンをしていこうと考えています。毎年、慌てて練習に入り、満足のいく演奏ができない生徒さんが見受けられますので、 今年は少し早めに準備をしていこうと思っています。今週のレッスンで、クリスマス会に参加資格のある生徒さんを対象に、お便りをお渡ししています。 少し早いクリスマス会のお話ですが、保護者の方も一緒に演奏する曲について、生徒さんとお話をしていただければと思います。通常通り、レッスン曲でも 構わないという生徒さんであれば、クリスマス会までテキスト曲をどんどん先に進めていくと良いでしょう。

どちらにしても、2曲の演奏曲を 仕上げなければいけないクリスマス会。遊びの要素もたくさんあって楽しい会ですが、他の生徒さんの演奏を通して、切磋琢磨に努めて欲しいと考えています。 演奏したい曲などある生徒さんは、早めにご相談をお願いいたします。

レッスンがお休みだったお盆期間中は、お出かけや帰省をされている生徒さんが多く、休み明けのピアノレッスンは思うように手が動かない生徒さんが多いです。

もちろん、きちんと練習をされている生徒さんもいらっしゃいますが・・・。長期のお休みだからこその旅行や帰省、大いに満喫されたらいいと思います。

当然ですが、お出かけ期間中はピアノの練習ができない生徒さんがほとんど。帰省先にピアノがあるお家ってそうそうないですよね。でも、あと2週間ほどで

学校も始まります。もう、ここからは通常の学習スタイルにシフトしていくようにしましょう。

レッスンがお休みだったお盆期間中は、お出かけや帰省をされている生徒さんが多く、休み明けのピアノレッスンは思うように手が動かない生徒さんが多いです。

もちろん、きちんと練習をされている生徒さんもいらっしゃいますが・・・。長期のお休みだからこその旅行や帰省、大いに満喫されたらいいと思います。

当然ですが、お出かけ期間中はピアノの練習ができない生徒さんがほとんど。帰省先にピアノがあるお家ってそうそうないですよね。でも、あと2週間ほどで

学校も始まります。もう、ここからは通常の学習スタイルにシフトしていくようにしましょう。生徒さん本人が1番わかっていることですが、合唱コン クールの伴奏を引き受けている生徒さんは特に、ここから先はピアノの練習は休めません。休み明けのレッスンでは、休み前には弾けていた曲が弾けなくなっている 生徒さん、ちらほら見受けられました。いろいろとお話を伺っていると、1週間ほどピアノを弾いていないとのこと。実際、1週間も弾かない状態が続いたら、 鍵盤の上で迷子になってしまうことも多く、次に弾くべき音がわからなくなってしまうことも多いです。フランスのピアニスト、アルフレッド・コルトーの有名な言葉 ですが「1日弾かなかったら自分にわかる、2日弾かなかったら批評家にわかる、3日弾かなかったら聴衆にわかる」という言葉を残しています。これは、1日サボって しまうと自分では思うように弾けないことがわかる・・・というもの。これはある意味当然ですね。まぁ、私たちのレベルだと1日でどうこうということはありま せんが、そのくらい手は鈍ってしまうということです。2日になればその道の専門家にはおサボりがばれてしまい、3日になると音楽を知らない人にも練習を していないことがバレてしまう・・・・。なんとも怖いお言葉。

流石にここまでのようにはならなくても、1週間近く練習をしなかったら弾けなくなるのは 当然です。できなかったものを今更どうこうはできないし、どうしようもないのですから、問題はここから先です。練習できなかった分を、いつもよりも頑張って 練習するようにしていきましょう。そうすることで、手が弾いていた曲を思い出していきますし、これから先は毎日の練習が必須ですから、弾けなくなることは ありません。まだまだペダルの修正があったり、リズムの取り間違い、メトロノーム合わせなど、やるべきことが多くあります。休みが明けたら9月です。 合唱コンクールがすぐやってきます。夏休み前は「まだまだ練習期間がたくさんある・・・」と余裕だった(?)生徒さんも、そろそろ本腰を入れないと痛い目に 合いますよ〜。しっかり練習していきましょう。

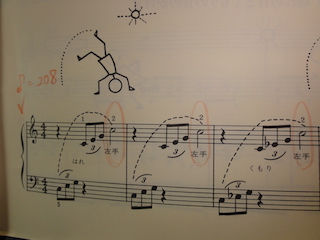

テキスト練習中に時々出てくるスケール(音階)練習。指番号を正確に、右手・左手の音をきれいに揃えて弾きます。音階練習に限らず、どの

曲を練習するときにも、正しく丁寧にミスなく弾くようにしなければなりません。いつも言っていますが、速い速さで弾いていて間違いばかり・・・では、

困り者。ゆっくりの速さで間違いなく弾くことを目標にしましょう。ただ、曲の場合は、その曲本来の速さが設定されていますから、自分勝手に何でも速く

弾けばいいというものではありません。曲の速さも考えて、その曲の速さで表現できるようにしていきましょう。

テキスト練習中に時々出てくるスケール(音階)練習。指番号を正確に、右手・左手の音をきれいに揃えて弾きます。音階練習に限らず、どの

曲を練習するときにも、正しく丁寧にミスなく弾くようにしなければなりません。いつも言っていますが、速い速さで弾いていて間違いばかり・・・では、

困り者。ゆっくりの速さで間違いなく弾くことを目標にしましょう。ただ、曲の場合は、その曲本来の速さが設定されていますから、自分勝手に何でも速く

弾けばいいというものではありません。曲の速さも考えて、その曲の速さで表現できるようにしていきましょう。写真のようなスケールの場合は、 最初はもちろん、ゆっくり丁寧な練習から始めるのですが、ゆっくりでミスなく弾けるようになったら、そこで満足するのではなく自分の限界に挑戦して みてほしいと思います。今回は大人の生徒さんのレッスンでのお話ですが、大人だから・・・子供だから・・・ということではなく、ゆっくりで上手に弾ける ようになったら、少しずつ速いテンポに挑戦してみてほしいのです。スケールは速く弾ければ速く弾けるだけいいもの。それは、指が早く動くことを意味して います。ピアノを弾く人にとって、指は速く動かすことができたほうがいいです。ゆっくりしか動かない指ならば、ゆっくりの曲しか弾くことができません。 しかし、曲は様々なテンポの曲があります。当然、速い曲も存在しますから、速く動く指は欲しいですね。

音階練習の限界に挑戦するときに気を つけて欲しいことは、右手・左手の音がバラバラになったり、指が滑ってリズムが綺麗でなくなってきたら、必ず、1ランク遅い速さに1度戻すこと。5~6回 弾いてみて弾けないのならば、無理に速いまま練習をしない方がいいでしょう。少しづつ少しづつ速くしていくことがポイントです。「音階練習で限界に挑戦!」 を合言葉に、音階練習を速く弾けるようにしていきましょう。

幼児教育科への大学進学を目指す、高校3年生の生徒さんのレッスン。神田ピアノ教室でのレッスンがちょうど1年になりました。小さいときにピアノを習っていた

時期もあったようですが、かなりのブランクがあるので、初級からのピアノ学習スタート。保育園でのボランティア実習があったりで、久しぶりのレッスン

となったこの日、生徒さんから嬉しいお知らせが。7月に受験した保育技能検定試験に、無事、合格したというお知らせです。本当に良かったです。

幼児教育科への大学進学を目指す、高校3年生の生徒さんのレッスン。神田ピアノ教室でのレッスンがちょうど1年になりました。小さいときにピアノを習っていた

時期もあったようですが、かなりのブランクがあるので、初級からのピアノ学習スタート。保育園でのボランティア実習があったりで、久しぶりのレッスン

となったこの日、生徒さんから嬉しいお知らせが。7月に受験した保育技能検定試験に、無事、合格したというお知らせです。本当に良かったです。そしてもう一つ、この生徒さんからの嬉しいお知らせ。幼児教育科への大学進学が決まったとのこと。1年前に教室にお母様といらっしゃったときには、まだ少し 不安要素があるということでした。大学受験は、実技がある試験の場合は、実技試験ができることはもちろんのこと、学科試験の勉強も頑張ってこなさなければ なりません。そのどちらともがバランスよくできていなければ、合格することは難しいのですが、ピアノはもちろん(これについては、私が容赦しないので(笑)) 学科の勉強も頑張ってこられたのですね。ピアノも勉強も、1日2日で完成するものではありません。日頃のコツコツがものを言います。思い返してみれば、学校の 定期テストとピアノレッスンが重なっていても、レッスンを休むことなく受けてこられました。自分の将来に関わることなので、ある意味、仕方ないことですが、 それでもピアノと勉強との両立は大変です。

検定試験に限らず、ピアノ伴奏のオーデションやコンクールなど、合格や不合格があるものや他の人と競い 合うものを受けるときには、誰だって落ちようと思って受ける人はいません。私が指導する上でいつも気にかけていることは、ギリギリの合格でなく、ある 程度、余裕のある合格を目指すようにしています。ですから、「ここまで弾けたらいいよ」という指導はしていないつもりです。・・・ということは、いつも一生 懸命なので、指導は厳しいものになります。この高校生の生徒さんから見て、私の印象はどう感じてもらえているかわかりませんが、怖くて厳しい先生かも しれませんね(笑)時と場合によりますが、優しく楽しくでは合格は難しいです。それなりの厳しさを乗り越えて、合格は手にできるものだと思っているのですが、 違うでしょうか?

本当にwの合格、おめでとう!でも、合格がゴールではないはず。これから本格的な大学での学習が、スタート地点。きっとまだまだ 大変なことが待ち受けているでしょう。自分の夢を叶えるために、GO!GO!

夏休み終了まで1週間となりました。合唱コンクール伴奏者の生徒さんは、新学期が始まれば本格的なコンクール練習に入ります。これまでだったら、新学期の

最初の授業までに仕上げていたら良かったのですが、ある学校は、夏休み最後の今週に「伴奏者チェック」があることに。実は、今年度より新しい音楽の

先生になり、やり方が変わってしまったのです。音楽の先生と伴奏者と1対1で、30分から1時間程度の打ち合わせがあるといいます。生徒さんも私も初めての

ことだから、どんなことが待ち受けているのだろうと少しこわ〜くなっているのですが。そう言えば、すでに春に終わった高校の合唱コンクールでも「伴奏者

チェック」がありました。その高校では、きちんと練習ができているかどうかのチェックをされたということでしたが、練習ができていない場合は居残りがあった

ということでした。どんな話があるのか、どんことを注意されるのか、ドキドキですね。

夏休み終了まで1週間となりました。合唱コンクール伴奏者の生徒さんは、新学期が始まれば本格的なコンクール練習に入ります。これまでだったら、新学期の

最初の授業までに仕上げていたら良かったのですが、ある学校は、夏休み最後の今週に「伴奏者チェック」があることに。実は、今年度より新しい音楽の

先生になり、やり方が変わってしまったのです。音楽の先生と伴奏者と1対1で、30分から1時間程度の打ち合わせがあるといいます。生徒さんも私も初めての

ことだから、どんなことが待ち受けているのだろうと少しこわ〜くなっているのですが。そう言えば、すでに春に終わった高校の合唱コンクールでも「伴奏者

チェック」がありました。その高校では、きちんと練習ができているかどうかのチェックをされたということでしたが、練習ができていない場合は居残りがあった

ということでした。どんな話があるのか、どんことを注意されるのか、ドキドキですね。このように、先生が変わればやり方や指導方法が変わる ことは珍しいことではありません。上手に仕上げようと思う気持ちはどの先生でも同じですが、やり方や指導方法は先生によって違ってきます。それは、ピアノ 教室でも同じこと。生徒さんに上手になってもらいたい・ピアノが弾けるようになってもらいたい・・・と、どの先生でも思っているはず。でもそのやり方は 先生によって違ってきます。私の場合は、自分で楽譜を読むことに力を入れています。ですから、楽譜に音名を書き込んだり音別に色を塗ったりはご法度です。 でも先生によったら、自分で読ませなくても先生がお手本を弾いて真似して弾いてもらう、いわゆる耳コピで指導されるかもしれません。どちらの方法が良いか・ 悪いかではなく、選ぶのは生徒さんです。どのように指導してもらいたいのか、を考えることが重要です。親や学校の先生は、子供にとっては選択の余地があり ませんが、習い事の先生はピアノだけではなく、塾やスイミングなどでも、先生を選ぶことが可能です。先生のことが信用できないのであれば、上達は見込め ません。信用・信頼関係が大きな役割をしていると思います。

さて、今週「伴奏者チェック」を受ける生徒さんは2人。私なりに音楽性をつけて 指導してきましたが、これもまた聴く人によっては気にいったり気に入らなかったりすると思います。どちらが良い・悪いではなく好みの問題です。ただいつも 言っていますが、学校の行事で演奏する音楽は、基本的には学校の先生が主導です。「ここはこうだよ。こう弾いて欲しい」と指導が入ったなら、それはその 通りに演奏しなければいけません。私にとってもドキドキな「伴奏者チェック」です。どんなことがあるのだろうと、ドキドキでこわ〜い1週間が始まります。

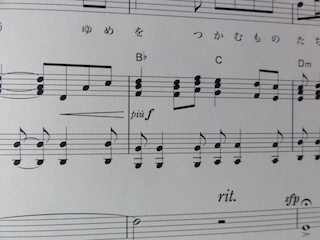

こちらの楽譜、ある生徒さんの合唱コンクールの伴奏譜です。ちょうど楽譜の真ん中あたりに、「piu F」と書いてあります。読み方はピューフォルテ。

意味は、「今までよりも強く、もっと強く」です。・・・ということは、今までだって強かったのに、更に強く弾くことを意味しています。自分の持っている

全ての力を出し切って演奏するところ。爆発させなきゃいけないところです。

こちらの楽譜、ある生徒さんの合唱コンクールの伴奏譜です。ちょうど楽譜の真ん中あたりに、「piu F」と書いてあります。読み方はピューフォルテ。

意味は、「今までよりも強く、もっと強く」です。・・・ということは、今までだって強かったのに、更に強く弾くことを意味しています。自分の持っている

全ての力を出し切って演奏するところ。爆発させなきゃいけないところです。この曲を練習中の生徒さん、楽譜通りに弾いてくれていますが、何だか なぁ〜?という演奏です。「下手じゃないけど上手でもない」思わず生徒さんに正直な感想を言ってしまいました。上手に弾ける力を持っているのに、力を 出し切っていない演奏に聴こえるのです。言葉を変えれば「実力を出し惜しみしている」感じです。自分で自分の力を抑えているようにも聴こえます。吹奏楽でも 活躍中の生徒さん。吹奏楽では何か言われていないかと聞いてみれば、やはり同じようなことを先輩に言われているらしいのです。みんな思うことは一緒 ですね。必死に、やっとついていって演奏している状態は格好が悪いものですが、力を抑えている演奏では感動は生みません。

人間だって同じことでは ありませんか?何を考えているかわからない人よりも、感情を表に出してくる人の方がおもしろい人間です。音楽には性格が表れます。音楽を抑えて表現する 人は、きっと日頃の生活でも自分を抑えていることが多いはず。何でもかんでも怒ればいいと言っているわけではありませんが、親にだって友達にだって、爆発し たい時には爆発させていいのです。爆発される親の立場になれば面倒臭いものですが、思っていること・感じていることは伝えなければ伝わりません。表現豊かな 演奏のためには、日頃の生活から見直す必要もあります。もっともっと自分を解放して、思いっきり弾いてみましょうよ。

通常の8分音符は2つで1拍の音符になりますが、8分音符が3つ連なった「3連符」という特別な音符は、3つで1拍の音符になります。3つの音符は均等に、

ピアノの音の粒も揃えて弾くことが求められます。慣れない間は、真ん中の音を大きく弾いてしまったり、連続で3連符を弾かなければいけないところを、

勝手にお休みを取ってしまったり・・・と、綺麗に弾けるようになるためには、時間がかかるやっかいな音符です。

通常の8分音符は2つで1拍の音符になりますが、8分音符が3つ連なった「3連符」という特別な音符は、3つで1拍の音符になります。3つの音符は均等に、

ピアノの音の粒も揃えて弾くことが求められます。慣れない間は、真ん中の音を大きく弾いてしまったり、連続で3連符を弾かなければいけないところを、

勝手にお休みを取ってしまったり・・・と、綺麗に弾けるようになるためには、時間がかかるやっかいな音符です。テクニック教材のバーナム オレンジの学習に進むと、この3連符の学習が入ってきます。3連符のリズムを弾く時には、3連符独特の数え方で練習をすることになるのですが、なかなか 自分で数えながら、それも速く数えながら練習することは大変になってきますので、メトロノームを使っての練習をオススメしています。本来なら、1拍の 間に3つの音を弾くのですが、綺麗な3連符が弾けるようになるために、また、均等に弾けるようにするために、1つ1つの音をメトロノームに合わせて練習 します。3連符を3拍子に置き換えての練習です。置き型メトロノームの1番速い速さは208。数字を208に合わせて、3拍子のメトロノームをかけての合わせ 練習をするようにしましょう。低学年までの小さな生徒さんの場合は、メトロノームをかけながら、自分でも声に出して一緒に数え練習もするとよい でしょう。もちろん、大きな生徒さんでも大人の生徒さんでも、声に出して数えてもらって構いません。声に出して数えながら練習をすることによって、 リズムにも乗りやすくなると思います。

バーナムオレンジの教材を学習中の生徒さんは、時々、3連符の学習が出てくるようになります。 1番最初に出てくる時には、メトロノームの合わせ方も一緒に学習しています。次にまた3連符の練習曲が出てきた時には、勝手に自分が弾ける速さで 練習をするのではなく、前に出てきた曲を1度見直してみましょう。いくつのメトロノームでの指示になっているのかの確認をしてほしいのです。3連符は 速く弾くリズムになりますから、ゆっくりの練習だけでは不完全です。速く綺麗に弾けることを目標にして欲しいと思います。時々、ゆっくり弾けて満足 している生徒さんがいらっしゃいますが、基本、3連符は208の速さで仕上げるように伝えています。綺麗で粒が揃った3連符をマスターするためにも、 メトロノーム練習を取り入れて、リズミカルに楽しく弾けるようにしていきましょう。