講師から

高校生の生徒さんの校歌レッスンでのこと。音楽の基本的なことを全て取り入れて練習してくださっているので(強弱記号を守る、伴奏とメロディーの音の

バランスを考える、指定の速さで弾く)、私からの注意など何もいらないくらいの完璧な演奏です。まぁ、それくらいの腕の持ち主でなければ、本番1週間

前の伴奏者抜擢はそもそも無理なのですが・・・。校歌の伴奏とは思えない綺麗な曲の伴奏譜なので、さらに綺麗な音のつながりを作るために、「フィンガー

ペダル」の導入を勧めました。

高校生の生徒さんの校歌レッスンでのこと。音楽の基本的なことを全て取り入れて練習してくださっているので(強弱記号を守る、伴奏とメロディーの音の

バランスを考える、指定の速さで弾く)、私からの注意など何もいらないくらいの完璧な演奏です。まぁ、それくらいの腕の持ち主でなければ、本番1週間

前の伴奏者抜擢はそもそも無理なのですが・・・。校歌の伴奏とは思えない綺麗な曲の伴奏譜なので、さらに綺麗な音のつながりを作るために、「フィンガー

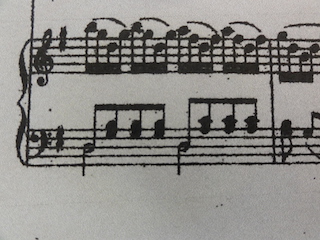

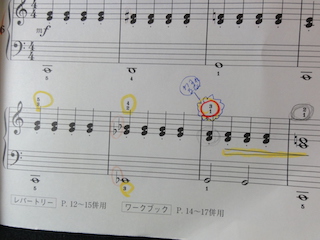

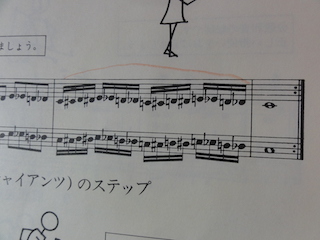

ペダル」の導入を勧めました。フィンガーペダルとは、指でペダルのような効果を出すこと。ピアノでいうペダルは、通常、ピアノについている1 番右端のペダル(ダンパーペダル)を指します。踏んだことがある生徒さんはわかると思いますが、このペダルを踏むと、ピアノで弾いた音が伸びて、余韻を 長く楽しむことができます。ピアノの音が「ウオ〜ン」と響きます。そのような効果を、指で作り出すことを「フィンガーペダル」と言います。具体的には、 残したい音を鍵盤から離さずに、次の音を弾くようにするのがフィンガーペダル。楽譜上では残すような表記にはなっていないのですが、ハーモニー効果を 狙った技術です。ちょっと際立たせたいときなどによく用います。写真の楽譜の右手、各拍の16分音符の最初の音を残して弾くと(シ、シ、 ラ、ラ)残った音が繋がって綺麗な 響きになります。普通の弾き方と、フィンガーペダルを用いた弾き方の2種類を弾き比べると、よくわかります。フィンガーペダルを用いると、より綺麗に メロディーラインが際立っているのがわかります。

最近では、フィンガーペダルは、コンクールなどでも加点の対象になっています。音楽を 聴いた時に、より綺麗に響かせることができますし、一つの技術としても認められているからだと思います。ただ、際立たせたいからと、やたらめったらと 用いることはできません。当然ですが、不協和音になる場合は、フィンガーペダルは取り入れることができません。何故って、響きが綺麗ではないからです。 綺麗な響きを求めてのフィンガーペダルなのに、不協和音になってしまってはいけません。和音の響きを考えて取り入れるようにしましょう。ここまでの 技術を取り入れられるのは、かなりの上達者になってから。楽譜に書いていないことを表現していくピアノ、奥が深いです。

ピアノ演奏には「脱力」が大事だとか、「脱力して弾きましょう」とかって言います。読んで字のごとく、力を抜いてピアノは演奏します。しかし、鍵盤に

触れる指先には力が入っていないと、フニャフニャしてしまいます。指先には力が必要ですが、肩や腕、手首などの力は抜いて演奏することを意味します。

生徒さんの演奏する姿を見ていて、いかにも力を込めています、と感じるような弾き方をされている生徒さんもいらっしゃいます。腕がキーン、手の甲が

ガチガチ・・・きっと生徒さん本人が1番辛い思いをしていると思います。これは指先以外にも力が入っている証拠です。

ピアノ演奏には「脱力」が大事だとか、「脱力して弾きましょう」とかって言います。読んで字のごとく、力を抜いてピアノは演奏します。しかし、鍵盤に

触れる指先には力が入っていないと、フニャフニャしてしまいます。指先には力が必要ですが、肩や腕、手首などの力は抜いて演奏することを意味します。

生徒さんの演奏する姿を見ていて、いかにも力を込めています、と感じるような弾き方をされている生徒さんもいらっしゃいます。腕がキーン、手の甲が

ガチガチ・・・きっと生徒さん本人が1番辛い思いをしていると思います。これは指先以外にも力が入っている証拠です。先週のレッスンでも、 大人の生徒さんと小学高学年の生徒さんに、余計な力が入っていると思われたので、立って演奏してもらいました。普通は椅子に座って演奏しますが、立った まま演奏してもらいます。弾きにくい弾き方ではありますが、実は立って演奏している状態が脱力ができている状態になります。鍵盤の上から ストン!と手が落ちてきている状態ですから、余計な力が下に抜け落ちている状態です。弾きにくいのですが2人の生徒さんは口々に、腕が楽であると おっしゃっていました。その状態を、椅子に座った状態で再現できればいいわけです。

「そんなの、できていればとっくにやっているわよ!」と、 お叱りを受けそうですね。脱力を感じてもらう簡単な実験があります。ピアノの鍵盤ではなく、テーブルやピアノの蓋を閉めた状態の硬いものの上で、いつも 玉ひもを掴んでいる指先をググ〜と押し付けます。(ピアノを弾く理想の手の形にします)この時は、肩や腕などの指先以外にも力が入っていて構いません。 その状態から、まず、肩の力を抜いていきましょう。肩がイカリ肩になっている人は、肩を下ろします。指先はテーブルにつけたままです。同じように、 腕の力も抜いていきましょう。この状態が脱力の状態です。最初の状態よりも、肩や腕から力が抜けていったのが実感できませんか?脱力の状態から、もう一度 肩や腕、手首に力を込めていくと、腕全体が緊張していくのがわかると思います。力を入れたり抜いたりして脱力の状態がわかれば、ピアノを演奏する理想の 力の入れ具合もわかってもらえるかなぁと思うのですが・・・。

本来ピアノは、1日に1時間や2時間の練習をしたくらいでは、腕は痛くなりません。 30分ほどの練習で、練習の終わりに肩や腕が痛くなっているようであれば、間違いなく余計な力が入っている証拠。弾き方を改めなければ腕を痛めてしまい ます。ピアノの音の響きについても、力任せに弾いている音は綺麗ではありません。大きな音を出したい時に、力任せの音では乱暴な音になるだけ。乱暴な音と 大きな響きのある音は違います。指先だけに力を込めて弾けるように、余計な力を落としたいですね。

ピアノは基本的には音を繋げて弾きます。スタッカートの記号があれば当然、音は切ります。スタッカートは短く音を切って弾く記号だからです。スラーの

記号は音をつなげる記号ですが、スラーが切れた時には音の繋がりも切らなければなりません。ただし、その時の音の切り方は、スタッカートではない

ので、やさしく切ります。楽譜の中には音の他に様々な記号が書いてあるので、その都度、記号の意味を考えて表現することになります。

ピアノは基本的には音を繋げて弾きます。スタッカートの記号があれば当然、音は切ります。スタッカートは短く音を切って弾く記号だからです。スラーの

記号は音をつなげる記号ですが、スラーが切れた時には音の繋がりも切らなければなりません。ただし、その時の音の切り方は、スタッカートではない

ので、やさしく切ります。楽譜の中には音の他に様々な記号が書いてあるので、その都度、記号の意味を考えて表現することになります。スラーや スタッカートが何も書いていないからといって、音はブチブチとは切りませんから、やはり綺麗に弾くのが普通です。違う音の連なりをピアノで弾く時には、 次の音との指の交代で鍵盤を弾いていくので、音は綺麗に繋げて弾くことができます。しかし、同じ音を連続して弾く場合には、一度弾いた鍵盤をきちんと 上まで戻さなければ、もう一度弾くことはできません。鍵盤を押さえたままでは、新たに音を鳴らすことができないからです。同じ音の連打が出てくるような 曲の場合、大抵の生徒さんはスタッカートのように短く切って弾いてしまいます。曲の速さや音符の長さにもよりますが、スタッカートの記号がついていないの であれば、切って弾くことはできないので、その音の長さは保つようにしなければなりません。

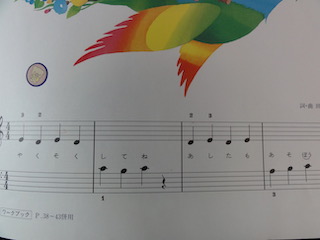

写真の楽譜に出てくる四分音符の同じ音は、四分音符の長さが 欲しい音です。自分で「1,2,3,4」と数えてみるとわかりますが、1拍の長さは結構あります。その分の長さはきちんと保つようにしましょう。 同じ音の連打でも、3連符や8分音符、16分音符などの速いリズムになってくると、音の長さが一瞬で過ぎ去ってしまうことがあるため、スタッカートのような 表現になることもあります。それは速く進むリズムのために、聴いた感じがスタッカートになってしまうためです。スタッカートで弾いている自覚はないの ですが、スタッカートになってしまう・・・仕方がないことです。

どの曲を弾く場合にも、音符の長さを保つことは大切なこと。特に同じ音を 連打する時には、なるべくスタッカートのような表現にならないように、鍵盤を押さえ込むように弾きましょう。鍵盤から素早く指を離してしまうと切った 音になりますから、なるべく下(鍵盤)に長く指を置いておくイメージで弾くようにすると良いでしょう。気持ちだけでは弾き方を変えることはできませんが、 どのように弾きたいのかの意識をすることは大切です。それは音に対する心配りや気遣いをするということ。心配りや気遣いができるようになると、演奏技術は 高まります。自分が弾いているピアノの音、意識をしてみることから始めませんか?

レッスン中に時々、初見演奏をしてもらうことがあります。初見演奏は、初めて見る楽譜の曲を弾いてもらうこと。初見演奏ができる・できないは、ピアノ

演奏の上達に大きく関わってきます。初見演奏ができる人は、基本的な楽譜の読み方(読譜力)がついているということですから、練習曲の仕上がりも早く、

上達も早いということになります。当然、音読みで苦労しているようでは初見演奏はできません。音読みは苦労なく読める人でなければ、初見演奏は無理

です。

レッスン中に時々、初見演奏をしてもらうことがあります。初見演奏は、初めて見る楽譜の曲を弾いてもらうこと。初見演奏ができる・できないは、ピアノ

演奏の上達に大きく関わってきます。初見演奏ができる人は、基本的な楽譜の読み方(読譜力)がついているということですから、練習曲の仕上がりも早く、

上達も早いということになります。当然、音読みで苦労しているようでは初見演奏はできません。音読みは苦労なく読める人でなければ、初見演奏は無理

です。初見演奏をしてもらう時に生徒さんに伝えることは「頭の中で曲を弾いてみよう」ということ。楽譜を見ながらピアノの鍵盤で、音を出しながら、 ああでもない・こうでもない・・・とガチャガチャと弾くのではなく、鍵盤は触らずに、まずは頭の中で弾くことが大事。右手・左手の記号はト音記号かヘ音記号か、 調号はどうなっているか(シャープ・フラット)、何拍子の曲なのかをまず確認しましょう。これらは、楽譜を1番左端から見ていくと、すべてわかるように なっています。ここまでを確認したら、さらさら〜っと楽譜の中の音を見ます。どんなリズムの音符が使われているか、鍵盤のどの辺りの音が使われているのかなど、 簡単に目を通します。頭の中で曲のリズムが歌えるようになったら、かなりの上達者。リズムがパッと取れない箇所が出てきたら、頭の中で拍子を1と2と3と・・ ・・と、数えてみるとよいでしょう。大まかに曲が理解できたら初めて、実際のピアノでの音出しをします。最初はゆっくりと、曲が途中で止まらない程度まで 落として、ゆっくり弾いていくことが大切です。レッスン中での初見演奏では、楽譜を見る時の様々な注意をお話ししていますが、自宅練習でも初見演奏の練習は 可能です。

新しい曲の宿題をもらったら、まず、「頭の中で弾く」ことをしましょう。手順は先ほど書いてきたことと同じです。音を出すことを しないで、楽譜をじっくりと読んでいきます。難しそうな箇所があったら確認作業をします。頭の中で曲のイメージを作ります。そして、ゆっくりでの音出しへ つなげていきます。ゆっくりができるようであれば、その曲の本来の速さまで、少しづつ曲の速さを速くしていけばいいだけ。ここまでの読譜の作業時間が 短いと、曲作り=表現力を磨く学習に進めるため、より早く曲が仕上がることになります。

このように、初見演奏ができるようになると、譜読みに かける時間が少なくなって、曲を仕上げるスピードが早くなりますので、様々な曲の学習に進むことができます。そうすることで、ピアノの上達も進みます。 学年が進んでいくと、ピアノの練習ばかりに時間をかけることも難しくなっていきます。少ない練習時間で上達を目指せるよう、まずは「頭の中で弾く」 ことをやっていきましょう。訓練次第でいくらでも上達することができるピアノです。楽しいピアノライフを手に入れたいですね。

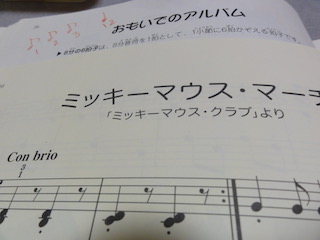

音も簡単、指番号も1,2,3しか使わない、楽譜を見ただけではとっても簡単な曲です。スタッカートの記号は使われていないので、音は綺麗につなげて

弾く曲になっています。実際に弾いてみると、簡単に弾けちゃう。でもちょっと待って。弾く時に「腕ニョキ」になっていませんか?3番の指から1番の

指へ変えるタイミングで、腕の状態はまっすぐなままになっていますか?

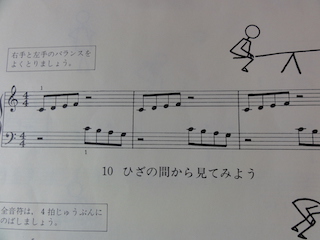

音も簡単、指番号も1,2,3しか使わない、楽譜を見ただけではとっても簡単な曲です。スタッカートの記号は使われていないので、音は綺麗につなげて

弾く曲になっています。実際に弾いてみると、簡単に弾けちゃう。でもちょっと待って。弾く時に「腕ニョキ」になっていませんか?3番の指から1番の

指へ変えるタイミングで、腕の状態はまっすぐなままになっていますか?小学3年生の生徒さんのレッスンでのこと。1番の指変えの時に、腕から 指を動かしていました。ピアノを弾く時の腕の姿勢は、ニョキニョキとは動かさないのが普通です。あくまでも腕は鍵盤に対してまっすぐなまま 弾くようにしましょう。そのためには、指変えをする時に、指のトンネルを作れているかどうかがポイントになります。指のトンネルの中をスッと通す 感じです。この曲の場合だと3番で指トンネルを作り、そのトンネルの中を1番の指がスッと通る感じです。見た目にもスマートですし、何よりも余計な 動きがないので、これから先、速く弾く曲にも対応ができます。どんな状態でも、ゆっくりの速さで練習をしているときは弾けるものですが、ゆっくり限定で 練習をしているわけではありません。様々な曲を弾く時のために、正しいフォームは身につけていくようにしましょう。

1オクターブ、2オクターブの 音階を弾く時も同じこと。5本の指で延々と弾く音階練習は、必ず指変えが生じます。綺麗に速く弾くコツは、指トンネルが上手に作れているかどうかということ。 指トンネルが作れていれば、腕はまっすぐなまま弾くことができます。日頃は楽譜を見ながら演奏するように言っていますが、時々は自分の弾いている手の 状態、指の状態を確認することも大切です。指トンネルを作るためには、指先で鍵盤を押さえているかどうかにかかってきます。何を弾いていても行き着く ところは指先。いつもの、あの「玉ひも」に行き着きます。指先を意識することは、ピアノを演奏する上でとても大切です。

ピアニストが ピアノを演奏している姿を見ていても、腕ニョキの人はいません。最近は、気軽に動画などでも見ることができますので、時々は、素晴らしい 演奏をする演奏家のピアノを弾く姿も見てみるとよいでしょう。キラキラとした綺麗な音が流れてくるはずです。私たちもキラキラな音で演奏したいですね。 目指せ!キラキラ音。

右手4分音符のスタッカートの和音が、どうしても上手く弾けない生徒さん。指番号を正しく弾けたときは音ミスを、音が正しく弾けているときは指番号の

間違いを起こしてしまいます。自分でも間違って弾いてしまうことがわかっているので、楽譜には黄色や赤のペンでの丸印をつけてくださっていますが・・・、

それでも弾けない。実際に弾いてみると、素直な指番号で、自然な動きをしているのですが、そこに気がついていない生徒さんには難しく感じてしまう

ようです。

右手4分音符のスタッカートの和音が、どうしても上手く弾けない生徒さん。指番号を正しく弾けたときは音ミスを、音が正しく弾けているときは指番号の

間違いを起こしてしまいます。自分でも間違って弾いてしまうことがわかっているので、楽譜には黄色や赤のペンでの丸印をつけてくださっていますが・・・、

それでも弾けない。実際に弾いてみると、素直な指番号で、自然な動きをしているのですが、そこに気がついていない生徒さんには難しく感じてしまう

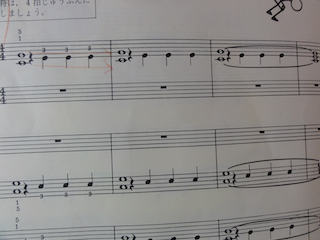

ようです。弾けない・弾きづらい箇所の一つの練習方法として、余計なものを取り除いて弾く練習方法があります。この楽譜の場合は、スッタカートが ついているし、1小節に4回も弾かなきゃならないしで、指番号に注意をしながら他のことにも意識を持っていかなければなりません。だったら、極々簡単に 楽譜を考えてしまいましょう。まずは、スタッカートを取り除きます。さらに、この曲は、1小節の4つの音は同じ和音ですから、その和音の音を全音符で伸ばして 弾きます。スタッカートもしない、4回(4つ)も弾かない音符になおして、音と指番号だけに集中して弾ける状態を作ります。そうやって1小節を4拍づつ 伸ばしながら指番号の動きを確認していくと、自然な指番号で弾いていることに気がつくはず。必然的にそこにある指番号で弾ける曲になっています。まずは、 指の動きだけに集中できるような状態を作ってみると良いでしょう。

このように余計なものを(・・・って、失礼な言い方ですが)取り除いて 練習する代表的なものには、装飾音符の練習も挙げられます。装飾音符は飾りの音符。ツルッと素早く弾く音符なのですが、メロディーの間に何気に入っている 場合は、弾き方に慣れるまでには、もごもごと団子のようになってしまったり、綺麗な装飾音符の入れ方がイメージできなくて、ゆっくりで拍子が崩れて しまったり、何かと上手に入れることが難しく感じることがあります。そんな時も、まずは装飾音符を抜いた基本の音だけで弾く練習をします。飾りの 音符である装飾音符は、時間をかけずにツルッと弾く音符ですから、言わばおまけ?の音符です。基本の音だけで上手に弾けるようになってから、おまけの 音符を入れて弾くようにすると、弾き安く感じるはずです。

生徒さんによって弾きにくいと感じる箇所は様々。なかなか上手に弾くことができない 箇所は、もともと簡単になっている箇所は部分練習を、余計なもの(アクセントや装飾音符、スタッカート)がついている場合は、一度それらを取り除いて 弾き方の確認をすると良いでしょう。そうすることで簡単に弾けるようになっていくことがあります。自分で勝手に、難しいと思ってしまっている場合も あります。ちょっとした工夫で弾けるようになっていけば嬉しいですね。煮詰まっている生徒さんは、余計なものを取り除く練習、取り入れてみて。

連休明けに行われる合唱コンクールで、伴奏者を務める生徒さんの最後のレッスン。今まで頑張って練習をしてきたので、今更、細かな注意事項は

ありません。できるだけ指揮者を見て演奏すること、丁寧な指運びをすること、和音の上の音を綺麗に響かせて弾くこと、左手の伴奏の音もちゃんと

聴くこと・・・。あれっ、結構細かく注意をしてる?まぁ、これまでに散々言ってきたことなので、生徒さん自身もよくわかっていると思いますが・・・。

連休明けに行われる合唱コンクールで、伴奏者を務める生徒さんの最後のレッスン。今まで頑張って練習をしてきたので、今更、細かな注意事項は

ありません。できるだけ指揮者を見て演奏すること、丁寧な指運びをすること、和音の上の音を綺麗に響かせて弾くこと、左手の伴奏の音もちゃんと

聴くこと・・・。あれっ、結構細かく注意をしてる?まぁ、これまでに散々言ってきたことなので、生徒さん自身もよくわかっていると思いますが・・・。

自分で注意をしていても、ミスをしようと思っていなくても、誰にだってミスをする可能性はあります。でも、ミスをすることは悪いことでは ありません。それに、ミスをしたことをくよくよ考えたって仕方のないこと。一度弾いてしまった音は、どう頑張ってもなかったことにはできません。 だったら、終わったことをくよくよ考えるだけ無駄です。1番ダメなことは、ミスしたことをイジイジと考えるあまり、その後の演奏までもが崩れてしまう こと。本来の自分の力が出せず、ガタガタと崩れてしまう人がいます。ミスをしたって何をしたって、何事もなかったかのように振る舞える図太さ?が 必要です。ソロの演奏と違って、楽器の伴奏や合奏・合唱の伴奏などの相手があるものは、ミスをしたり止まったからと言って、弾き直すことが できません。ソロの場合も、ついつい弾き直してしまう人がいますが、本来は、音楽の流れを止めないためにも知らんふりで弾き続けることが良いとされて います。音楽の流れを止めてしまうことが1番悪いとされているからです。ソロ演奏でもそのように考えるのですから、相手がある場合は余計に音楽の 流れは止められません。知らんふりで崩れることなく弾き続ける勇気、養いたいですね。

ピアノのコンクール、ピティナ・ステップ、合唱 コンクールもそうですが、その場所のピアノでリハーサルができるわけではありません。大抵は、初めて弾くことになるピアノです。鍵盤の硬さや弾きやすさ などがあらかじめわかっているわけではありませんので、何小節か弾いている間に、そのピアノの特徴を自分なりに理解する必要があります。例えば、 鍵盤がいつもよりも固く感じるからしっかり目に弾こうとか、ペダルが硬いから踏みにくいので注意をしようとか・・・。ピアノの鍵盤については、あらかじめ 音を出すことができませんが、ペダルの踏み心地については、合唱コンクールの場合、 他の生徒さんが並んでいる間に踏み心地の確認ができると思いますので、演奏を始める前にペダルだけは踏み心地を確認されると良いと思います。同時に、 椅子の高さについても自分にあった高さの確認が必要です。レッスン中に、椅子の高さについても注意をしています。できるだけストレスを感じないで 演奏できるように、いつもの実力が出せるように環境を整えましょう。そして舞台に立ったら楽しく演奏をする!観客に楽しんでもらおうと思ったら、 まずは自分が楽しまなきゃ。緊張もするとは思いますが、楽しんでおいで〜。健闘を祈っています。

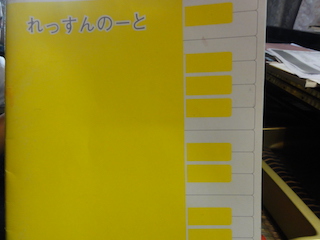

小学生までの生徒さん達に用意しているレッスンノート。ピアノレッスンは、生徒さんと先生の1対1の個人レッスンで、通常は保護者の付き添いレッスンでは

ないので、保護者の方向けに用意しています。毎月のレッスンの予定はもちろん、レッスン中の注意事項やできたこと・できなかったこと、自宅練習で気を

つけてほしいことなど、簡単ではありますが記しています。もちろん、どんなに小さな生徒さんにも直接、注意することや直してほしいことなどは、お話を

しています。

小学生までの生徒さん達に用意しているレッスンノート。ピアノレッスンは、生徒さんと先生の1対1の個人レッスンで、通常は保護者の付き添いレッスンでは

ないので、保護者の方向けに用意しています。毎月のレッスンの予定はもちろん、レッスン中の注意事項やできたこと・できなかったこと、自宅練習で気を

つけてほしいことなど、簡単ではありますが記しています。もちろん、どんなに小さな生徒さんにも直接、注意することや直してほしいことなどは、お話を

しています。さて、このノート、小学生までの生徒さん限定です。私の勝手な思いなのですが、中学生からは生徒さんに対しても大人扱い。小学生 までは、保護者の方にもレッスン中の注意事項を共有してもらい、必要に応じて自宅練習中に声かけなどの対応をお願いしています。いつも言っているように、 小学生の間は付き添い練習をお願いしています。お子様のピアノ学習の進捗情報を知るためにも、付き添い練習は大切であると考えています。その時に、適切な 声かけをするためにも、レッスンノートの活用をお願いしています。中学生の生徒さん達へは「もうそろそろ、しっかりしていこうね」という意味を込めて、 自分のレッスンの予定や注意事項についても、自分で管理をし、自分で考える力を養ってほしいと思っています。だからと言って、「もう知らないよ」という ような投げやりでも放任でもなく、うるさいくらい何度も同じことをお話しています。できている生徒さんには、ちょっとうるさい「お節介先生」になって いるかもしれません。

今回、6年生の生徒さんのレッスンノートが終わりを迎えました。これも勝手なやり方なのですが、6年生の途中でレッスン ノートを終了した場合は、新しいノートは用意せずにそのまま何もない状態で過ごすことにしています。ちょっと早い中学生扱いに突入です。最後のページには、 レッスンノートの終了を告げる言葉も書いているのですが、読んでくださっているでしょうか?月々のレッスン予定については、出席カードで確認ができるように なっていますし、生徒さんへは「来週はお休みだよ」と、念を押してお伝えしています。レッスンの予定についても、自宅のカレンダーに書き込んだり、自分の 手帳や携帯電話に書き込んだりなどして、間違いのないようにしてほしいと思います。

最後に、小学生までの生徒さんに用意しているレッスンノート ですが、実は、何人かの生徒さんの保護者の方は読んでいらっしゃらないと思います。教室の説明をさせていただい時に、レッスンノートだけは必ず目を通して くださるようにお願いしているのですが、明らかに読んでいないかな?と思われる保護者の方も・・・・。いつも大したことのない中身なのでそのままに なっているのかもしれませんが、お子様とピアノレッスンをつなげる大切なノートです。ピアノ教室にただ通わせるだけではなく、興味を持って目を通して いただければ、と思います。余談ですが、読んでいないかな?と思われる生徒さん、大抵はピアノの練習も滞っています。誰にも関心を持たれないままでの ピアノ練習は辛いものがあります。ぜひ、レッスンノートに目を通してコミュニケーションを図ってみてください。

いち早く来年のステップ参加を表明してくれた生徒さん。初めてのステップ参加に向けて、練習中です。本番までに期間があるので、最初は、

かなり難しい曲を選曲していたのですが、「ちょっと無理かも・・・」とのことで、少しだけ背伸びをした曲に変更しました。それでもさっさと

弾ける曲ではないため、丁寧な練習が必要になってきます。

いち早く来年のステップ参加を表明してくれた生徒さん。初めてのステップ参加に向けて、練習中です。本番までに期間があるので、最初は、

かなり難しい曲を選曲していたのですが、「ちょっと無理かも・・・」とのことで、少しだけ背伸びをした曲に変更しました。それでもさっさと

弾ける曲ではないため、丁寧な練習が必要になってきます。練習方法はいつもと一緒で、拍子を数えながら、まずは片手での練習をしっかりと こなすようにします。片手の練習がスムーズにできるようであれば、両手での練習に進んでくださって構いませんが、片手練習でつっかかるようならば、 両手での練習は控えましょう。今回用意した曲は8分の6拍子の曲。8分の6拍子を学んだばかりの生徒さんなので、まだ少し慣れない様子。だからこそ、 6拍子で声に出しながら数えながらの練習が必要です。今までの曲と違って、8分音符を1拍と数えることに慣れなければいけません。

ステップ では2曲を演奏することになりますが、練習の順番としての理想は、簡単な曲からの練習がよいでしょう。まずは1曲を仕上げに近い段階まで弾けるように しておいてから(両手で弾ける状態)、2曲目の練習に入りましょう。そうすることで、生徒さん本人は精神的に楽に感じるはずです。いつまでも1曲目が 仕上がらないと、追い込まれてしまって焦ってしまいます。「1曲できているから次もきっと大丈夫」「2曲目に時間がかかっても、まだ日程に余裕が ある」と思えることで、焦らないでじっくりと向き合うことができると思います。

人前で演奏することは、かなりの緊張をもたらします。 小さい時からステップなどの舞台経験を積むことで、人前に出ても堂々とする態度や物怖じしない態度など、「舞台度胸」が養われます。そして何より、 練習の質も向上します。人に聴いてもらう演奏・聴かせる演奏をすることを意識するので、練習の仕方も練習に対する態度も変わっていきます。また、 先々で学校での活躍時にも、堂々とした演奏ができるようにもなります。慣れって大きいです。ステップ 参加の強制はしませんが、もし迷っていらっしゃるようでしたら、参加をオススメします。本番に 向けて努力する姿はいいものです。しっかり頑張っていきましょう。

クリスマス会で演奏する曲を練習中の生徒さん。今回はジブリの曲を演奏予定で、楽譜も自分で見つけてきてくれました。左右に8分音符の動きがある曲で、

最初は団子状態(?)で弾いていた8分音符が(笑)、少し弾けるようになって、たどたどしかった曲もすっかりスムーズな動きで弾けるようになりました。

レッスンの度に上手に弾けるようになって成長を感じます。きっと頑張って練習に励んでくださったのですね。音もリズムも正確に弾けるようになった

曲ですが、う〜ん、何か足りない・・・。何が足りない?

クリスマス会で演奏する曲を練習中の生徒さん。今回はジブリの曲を演奏予定で、楽譜も自分で見つけてきてくれました。左右に8分音符の動きがある曲で、

最初は団子状態(?)で弾いていた8分音符が(笑)、少し弾けるようになって、たどたどしかった曲もすっかりスムーズな動きで弾けるようになりました。

レッスンの度に上手に弾けるようになって成長を感じます。きっと頑張って練習に励んでくださったのですね。音もリズムも正確に弾けるようになった

曲ですが、う〜ん、何か足りない・・・。何が足りない?最初から最後までをじっと聴いていると、音は聴こえてくるけれど「のっぺらぼうおばけ」 も一緒に出現!そう、曲が面白くないのです。よくよく楽譜を見てみると、こちらの楽譜には強弱記号が記されていませんでした。生徒さんは、ある意味、 正しく楽譜を再現されていたのです。だって、どう弾いて良いのか書いていないんだから仕方がないこと。でも、本当にそうでしょうか?フォルテやピアノ など、細かく記されていればその通りに演奏すればいいので、自分で考えなくても構いません。何も書いていないから「のっぺらぼう」で弾いて良いのか、 と言われればそうではありません。これって考え方によってはラッキーなことです。自分で思った・考えた音楽を自由に表現できるのですから・・・。

自由に表現するということは、好き勝手に滅茶苦茶に弾くことではありません。もちろん、音楽のことを考えて表現することを意味します。 そこで、生徒さんにどんな風に弾きたいのかを考えてもらいました。よく知られたポピュラー曲の場合は、自分の耳に残っている曲のイメージがありますから、 その通りに表現してもいいですし、全く違うように表現してもいいと思います。その曲を作った人と考えが違ったっていいんです。大切なのは、自分で 考えること。自分がどんな風に仕上げたいのかを考えることが大切です。こっちの弾き方が良いのか、あっちの弾き方が良いのか、実際にピアノを弾きながら 決めていった生徒さん。小さな音から大きな音へ変化させるところも、だんだんと変化させていくのか、突然に大きくするのかで弾き方は変わってきます。 自分の耳にしっくりくる音楽を作り上げたら良いと思います。

早速、自分の思う音楽を楽譜に書き込んでくれました。これで「のっぺらぼう おばけ」が出現することもないですね。早々とクリスマス会の曲が仕上げ段階に入った生徒さん、大変なのは、クリスマス会までモチベーションを保てるか どうかだと思います。一度仕上がった曲を上手なままで維持することは、意外に難しいです。どうか本番まで崩さないで〜。

16分音符は、1拍の中に4つの音符が入る速いリズム。「速く弾かなきゃ」と、一生懸命に弾いてしまいがちですが、一つ一つの音を一生懸命に弾くのではなく、

大きなまとまりで弾いてほしい音符です。生徒さんの中には一生懸命に弾くあまり、手の甲が上下に激しく動いている人も。16分音符に限ったことではありま

せんが、ピアノを弾くときに手の甲は動かさないものです。じっとして弾くようにしましょう。

16分音符は、1拍の中に4つの音符が入る速いリズム。「速く弾かなきゃ」と、一生懸命に弾いてしまいがちですが、一つ一つの音を一生懸命に弾くのではなく、

大きなまとまりで弾いてほしい音符です。生徒さんの中には一生懸命に弾くあまり、手の甲が上下に激しく動いている人も。16分音符に限ったことではありま

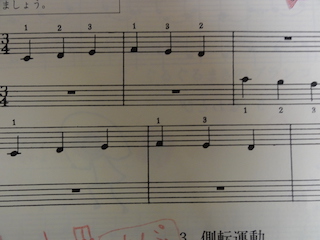

せんが、ピアノを弾くときに手の甲は動かさないものです。じっとして弾くようにしましょう。16分音符などの速いリズムは、一つ一つの音を 元気に弾いてしまうと、音がゴツゴツしてしまいます。耳に聴こえてくる響きも綺麗ではありません。16分音符のリズムを練習するときは、 まず、1拍ごとにアクセント(>)をつけて4つのまとまりを作るようにします。そうすることで、左右の音のバラツキをなくします。どんなに速く動く指を持って いても、左右でバラバラに弾いてしまったのでは意味がありません。左右の音をきちんと揃えるために、拍の頭の音にアクセントをつけて練習をすると よいでしょう。練習する際は、自分の音が揃っているかどうか耳で確認をしましょう。

揃えて弾けるようになったら次の段階として、今まで4つの まとまりで考えて弾いていたものを、さらに大きなまとまり、例えば2拍ごとのまとまりだったり、1小節単位のまとまりで考えたり、自分がその曲を弾くときに、 リズムに乗って弾けるまとまりで演奏することを考えます。写真のように、16分音符が1小節にしか出てきていない場合は、2拍単位のまとまりで弾いていても 違和感はありませんが、長く続けて16分音符が出てくるような場合には、1小節単位や1つのフレーズ(スラー)を大きなまとまりとして考えなければならない 場合も出てくると思います。曲のイメージや雰囲気などから、どのように弾いたら良いのか考えてみましょう。

初めての16分音符の練習は、アクセント を入れることもワザとらしくなったり、アクセントを入れることで弾き方が変になってしまったり、何かと弾きにくさを感じやすいもの。しかしこれも慣れの 問題で、幾度と練習を重ねている間に自然に速く弾けるようになってきます。まずは、自分がリズムに乗って楽しく弾くことが大事。「一生懸命に弾かない で」と言うのは、一つ一つの音を必死に弾かないで・・・ということ。第一、心の中では必死に弾いていても、それを人に悟られているようではまだまだ。 必死さや一生懸命さは、他の人には見せないものです。それはきっと、ピアノだけの話ではないですよね?「こんなの、かんた〜ん」と、さも問題のないように さらっと弾いている演奏を目指して精進していきましょう。

今日は近隣の中学校の合唱コンクール。ずっと天候が良くなくて寒い日が続いていましたが、今日は朝から良い天気。晴れ男・晴れ女が多い学校なのでしょう

か?今日の中学校では、2名のピアノ伴奏者がいます。最後のレッスンで必ず生徒さんにかける言葉は「楽しんで弾いておいで」ということ。泣いても喚いても

(そんな人いないと思いますが)、本番は必ずやってきます。ピアノに限らず何でもそうですが、嫌なことだって必ずやってきます。だったら、楽しむしか

ないでしょ。

本番ギリギリになって仕上げるようなピアノレッスンをしているわけではないので、この場に及んで弾けない・・・なんてことは ないのですが、クラスによっては、合唱が上手くいっていない・指揮者が上手に振ってくれない・・・ということはあるようです。ピアノ伴奏はピアノが弾ける 人からしか選ばれませんが、指揮者はそうでもないようです。例えば、吹奏楽部に所属しているような人だと、音楽に関して全くの素人ではないため上手に 振ってくれるのですが、ピアノと違い指揮者は、音楽がわからなくても取り敢えず振ることはできます。本来、指揮者が1番に音楽がわかって、他の人を引っ張って いく立場なのですが、そうでない人が指揮者に選ばれている場合もあるようです。上手な指揮者とそうでない指揮者の違いは、一定の拍子で振ることができるか、 歌が声を出しやすいように指示が出せるかどうか、にかかってきます。そのため、指揮者は右手で拍子を取りながら、左手で指示を出さなければなりません。 この両手使い、結構難しいです。

ある生徒さんのクラスは、合唱が上手くまとまっていないようで、音楽の先生から「ピアノ伴奏がみんなを引っ張って いって」と、声をかけられたそう。合唱の伴奏の難しさは、合唱の歌声がちょっと遅れて聴こえてくることにありますから、ピアノ伴奏者は歌声を聴きながらの 伴奏はできません。その為の指揮者なのですが、指揮者にも頼れないとなると、ピアノ伴奏者が正しい拍子を刻んで演奏するしかありません。遅れて聴こえて くる歌声を聴きながら伴奏をしてしまうと、伴奏自体が遅れてしまい、その伴奏を聴いている歌い手は遅い伴奏に合わせてさらに遅くなる・・・・という 悪循環が待っているのです。ですから生徒さんには「歌を聴いてはいけないよ」とアドバイスをしています。自分のテンポがぶれないようにしっかり弾ききる 練習、メトロノーム練習が必要です。

合唱ができている・できていない・・・に関わらず、本番では自分の仕事をするだけ。自分ができることをしていく くしかありません。できないことはどう頑張ったってできないのですから。その上で、舞台に立ったら楽しむこと。舞台に立てば自分の世界。今日の生徒さん たち、楽しんでくれたかな?

本番ギリギリになって仕上げるようなピアノレッスンをしているわけではないので、この場に及んで弾けない・・・なんてことは ないのですが、クラスによっては、合唱が上手くいっていない・指揮者が上手に振ってくれない・・・ということはあるようです。ピアノ伴奏はピアノが弾ける 人からしか選ばれませんが、指揮者はそうでもないようです。例えば、吹奏楽部に所属しているような人だと、音楽に関して全くの素人ではないため上手に 振ってくれるのですが、ピアノと違い指揮者は、音楽がわからなくても取り敢えず振ることはできます。本来、指揮者が1番に音楽がわかって、他の人を引っ張って いく立場なのですが、そうでない人が指揮者に選ばれている場合もあるようです。上手な指揮者とそうでない指揮者の違いは、一定の拍子で振ることができるか、 歌が声を出しやすいように指示が出せるかどうか、にかかってきます。そのため、指揮者は右手で拍子を取りながら、左手で指示を出さなければなりません。 この両手使い、結構難しいです。

ある生徒さんのクラスは、合唱が上手くまとまっていないようで、音楽の先生から「ピアノ伴奏がみんなを引っ張って いって」と、声をかけられたそう。合唱の伴奏の難しさは、合唱の歌声がちょっと遅れて聴こえてくることにありますから、ピアノ伴奏者は歌声を聴きながらの 伴奏はできません。その為の指揮者なのですが、指揮者にも頼れないとなると、ピアノ伴奏者が正しい拍子を刻んで演奏するしかありません。遅れて聴こえて くる歌声を聴きながら伴奏をしてしまうと、伴奏自体が遅れてしまい、その伴奏を聴いている歌い手は遅い伴奏に合わせてさらに遅くなる・・・・という 悪循環が待っているのです。ですから生徒さんには「歌を聴いてはいけないよ」とアドバイスをしています。自分のテンポがぶれないようにしっかり弾ききる 練習、メトロノーム練習が必要です。

合唱ができている・できていない・・・に関わらず、本番では自分の仕事をするだけ。自分ができることをしていく くしかありません。できないことはどう頑張ったってできないのですから。その上で、舞台に立ったら楽しむこと。舞台に立てば自分の世界。今日の生徒さん たち、楽しんでくれたかな?

そろそろ涼しくなってきたので、今年もお菓子を使っての「音価確認」をやっています。音価確認とは、音符の長さがわかっているかどうかの確認です。

レッスン中にはもちろん言葉で「これは1つの音符、これは2つ・・・」と、説明はしていますが、付点四分音符や八分音符がでてくるようになると、途端に

わからなくなってくる生徒さんがいらっしゃいます。付点の音符の点をスタッカートと勘違いしたり、1つと半分の音符や3つ伸ばす音符がごちゃごちゃに

なったり・・・。これを機にきちんと頭の中を整理してみましょう。

そろそろ涼しくなってきたので、今年もお菓子を使っての「音価確認」をやっています。音価確認とは、音符の長さがわかっているかどうかの確認です。

レッスン中にはもちろん言葉で「これは1つの音符、これは2つ・・・」と、説明はしていますが、付点四分音符や八分音符がでてくるようになると、途端に

わからなくなってくる生徒さんがいらっしゃいます。付点の音符の点をスタッカートと勘違いしたり、1つと半分の音符や3つ伸ばす音符がごちゃごちゃに

なったり・・・。これを機にきちんと頭の中を整理してみましょう。あるレッスンの日、最初にやってきてくれたのは小学2年生の生徒さん。 昨年は「1つの半分」と「1つと半分」の音符で随分悩みました。「の」と「と」の違いは大きな違い。皆さんはわかっているでしょうか?ちなみに「1つの半分」の 音符は八分音符のこと。尻尾の生えた音符のこと。では、「1つと半分」の音符は何?こちらは、付点四分音符を指します。四分音符の横に点(付点)が ついた音符です。先ほど出てきたスタッカートも同じ点がつく音符になりますが、スタッカートの点は音符の横ではなく上か下につきますので、間違うことのない ようにしてくださいね。時々、伸ばしてほしい付点の音符をはねてしまう生徒さんがいらっしゃいます。さて、小学2年生の生徒さんに「ちょっとやってみよう か?」と持ちかけた音価確認。今年はさささ〜と、正しく音符の長さ分のお菓子を置くことができました。1つも間違うことなく正解です。1年間の成長を 感じました。そういえば、最近は音符カード読みも精力的に頑張ってくれていて、あと2秒ほどで合格ラインに届きます。少しづつかもしれないけれど、確実に 成長しています。嬉しいですね。

しかし、ここで終わらないのが私。今度は少し高度な問題へ。「じゃぁ、8分の6拍子の曲だったら、いくつになる の?」既に8分の3拍子や8分の6拍子の拍子の取り方、数え方を学習してきた生徒さん。即座に頭を切り替えて、さっと答えられるようにしていきたい ところ。8分の・・・のリズムでは、八分音符が1拍になります。四分音符は2拍、付点四分音符は3拍の音符になるのですが・・・・。こちらは少し間違えて しまいました。大きな生徒さんになると、「2倍になるんだよ」と説明できるのですが、まだ九九を学習していない学年の生徒さんには、お菓子を使っての 視覚学習が便利ですね。ちょっと大きな生徒さんでも、8分の・・・の問いかけには、頭がごちゃごちゃになってしまうこともあるようですから、こちらもまた 少しづつ理解していくようにしていきましょう。

少しでも楽しく・おもしろく覚えていけたらいいかなぁと考えて始めた、お菓子を使った音価確認 です。自宅でのピアノ練習時にも、保護者の方が「この音符っていくつ伸ばす音符かな?」と、ちょっとした問いかけをするなどしてくださると、 より一層の理解ができると思います。がっつり音符の長さの学習をするのではなく、毎日のちょっとした問いかけをコツコツ積むことで覚えていけるもの ですから、合間を見て確認をして頂けると嬉しいです。

4歳さんのレッスンでのこと。お母様が「宿題の曲を弾いて聴かせています」と、レッスン終了後にお話が。お母様は小さい頃にピアノを習われた経験があって、

ある程度は弾けるとのことでした。いやいやいや、それってかなりまずいです。生徒さんは習い始めたばかりで、今、指を動かす練習や音読み学習、音を綺麗に

繋げて弾く練習をしています。特に、音読み学習を頑張っている最中です。では何故、宿題の曲をお手本のように弾いてはダメなのでしょう?

4歳さんのレッスンでのこと。お母様が「宿題の曲を弾いて聴かせています」と、レッスン終了後にお話が。お母様は小さい頃にピアノを習われた経験があって、

ある程度は弾けるとのことでした。いやいやいや、それってかなりまずいです。生徒さんは習い始めたばかりで、今、指を動かす練習や音読み学習、音を綺麗に

繋げて弾く練習をしています。特に、音読み学習を頑張っている最中です。では何故、宿題の曲をお手本のように弾いてはダメなのでしょう?お子様の 耳は、大人が思っている以上に聴き分ける耳を持っています。楽譜の中の音を自分で読めるようにしていきたい今の大事な時期に、曲を聴かせてあげると、弾いて くれた音と自分が弾いた音との違いを見つけて正しく修正しようとします。その際に、ドレミは関係ないのです。同じ音かそうでない音かを聴き分けるように なるので、そんなことを続けていくと、五線の音が読めなくなってしまいます。自分の目で楽譜を見て、その音が何の音で鍵盤のどこを弾くのか、自分で 判断する力を養っていく大切な時期ですから、宿題の曲は弾いてあげるのではなく、音読みを一緒にするなどして見守ってほしいと思います。音読みをする 時も、大人が先に音を読んでしまうと、お子様は大人の言うことを真似するだけになってしまいますから、お子様の口から先に音名が出るまで待ってあげるように しましょう。特に、保護者の方がピアノが弾ける場合は、ゆっくりなお子様の態度にイライラしてしまうこともあるかもしれませんが、そこは忍耐。大人が 先に答えを出してしまっては、お子様は考えることをやめてしまいます。自分で考えるお子様に育てましょう

音読みが確実にできるようになったら 弾いて聴かせたり、その曲のCDを聴いたりすることが可能です。私のピアノレッスンでも、特に音読みを頑張っている最中の生徒さんへは、お手本として聴いて もらうことはしていません。弾き方の説明などで1フレーズを片手で弾くことはありますが、その場合も、生徒さんに先に音読みをしてもらってからです。 何事もまずは生徒さんに先にしてもらうことを心がけています。お手本がなければ弾けない状態になってしまうと、いつまでもお手本が必要になってきます。 お子様の間はそれでもやっていけますが、いざ、大人になって楽譜を広げた時に、自分で楽譜を読む力をつけておかないと楽しめません。楽譜を見て弾くこと 自体がおっくうになってしまいます。せっかく習っているピアノですから、自分で楽譜を読む力をつけたいですね。

習い始めの今、1番大事なことは 数えながら曲が弾けること。4拍子であれば1,2,3,4・・・、3拍子であれば1,2,3・・・と自分で言いながら弾けるようにしていきましょう。これは、リズム が正しく取れるかどうかにつながっていきます。今は簡単なリズムの音符しかでてきていませんが、8分音符や16分音符などが出てくるようになっても、自分で 数えながら演奏できるようにしなければいけません。途中で止まったりつっかえたりすることなく弾けるようになればOKです。音読みと音符の長さ、正確に 覚えていけるようにしたいですね。

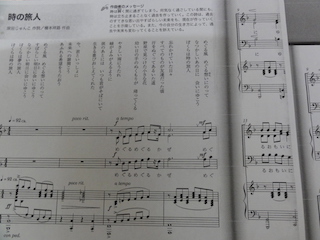

高校生の生徒さんが、高校の音楽の授業でピアノを弾くことになったと、楽譜を持ってこられました。また何かの合唱の伴奏かと思いきや、

ちょっと違うよう。ヴォーカルあり、ピアノあり、シンセサイザーやドラムなど、少人数でセッションをするとのこと。それも4曲も。ミスチルの曲や

ゆずの曲などありましたが、昔の曲もあったりして、今の若い生徒さんたちは知っているのかな?と思うような曲も。なんて楽しそうな授業でしょう!

高校生の生徒さんが、高校の音楽の授業でピアノを弾くことになったと、楽譜を持ってこられました。また何かの合唱の伴奏かと思いきや、

ちょっと違うよう。ヴォーカルあり、ピアノあり、シンセサイザーやドラムなど、少人数でセッションをするとのこと。それも4曲も。ミスチルの曲や

ゆずの曲などありましたが、昔の曲もあったりして、今の若い生徒さんたちは知っているのかな?と思うような曲も。なんて楽しそうな授業でしょう!

小学校・中学校の音楽の授業は、他の教科と同じく有無を言わさず全員が授業を受けます。それが高校に入ると、大抵の学校では選択制になります。 高校にもよりますが、音楽・美術・書道の3科目から選択する高校もあれば、音楽と美術の2科目から選択する高校もあったり、中には最初の1年間は 音楽が必須になっていたり・・・・。高校によって様々。ですから音楽の授業も全員が受けるわけではなく、音楽が好きな生徒さんが音楽の授業を 選択することになります。要は、音楽好きが集まっている集団です。その音楽の授業内容も、これもまた高校によって様々で、今回の生徒さんの通う 高校では、セッションをするよう。私の時代では(ちょっと、いや、かなり古すぎだけど)ギターを学習した記憶があります。我が家の息子が通った学校でも ギターの授業があったようでした。娘の方は、がっつりと歌の試験やリズム打ちの試験がありましたし、ホント、高校によって色々のよう。

さて、生徒さんが持ち込んでくれた楽譜は、スコア譜になっているものもあって、かなり小さな音符の楽譜。もう、私の方がついていけなくて・・・・。 音楽が好きな生徒さんがノリノリで弾いてくれているので、私からの注意事項なんて皆無。リズムの間違いや音ミスがあるかどうかの確認をしています。 楽しそうに弾いてくれているので、聴いているこちらも楽しいレッスン。今はまだ高校の授業中に、それぞれが思い思いに自分の楽器の練習をしていると いうことで、合わせをしていないとのことでしたが、これ、絶対に楽しくなりそう。私も、生徒さんの通う高校に行きたいくらい。それぞれが頑張って1つの 音楽を作っていくっていいですね〜。あ〜、音楽っていいなぁと感じた生徒さんとのレッスンでした。小学生・中学生の生徒のみなさんも、自分で楽譜を 読む力をつけていると、いざ、何かやろうと思った時に行動に移すことができます。世界も広がります。私が目指すピアノのレッスンもここ。読譜力を身に つけて、世界を広げていきましょう!