講師から

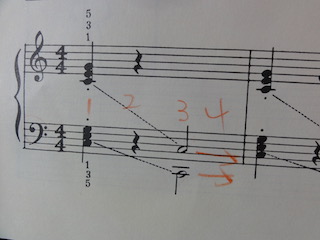

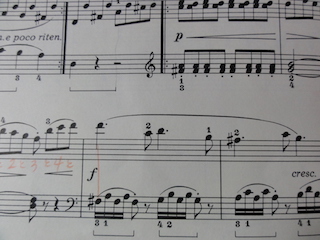

小学2年生の生徒さんがスタッカートで始まる曲を練習中。スタッカートは、音を短く切る記号です。一般的な説明としては、スタッカートがついている

音符の長さの半分の長さ程度に切る記号です。ただ、小さな生徒さんや学習を始めたばかりの生徒さんには、スタッカートの音の長さのイメージが捉えにくい

ので、私からの説明として「熱くないと思っていた鍋が、触ってみたら熱かった時の反応」を想像してもらっています。どんな反応になるでしょうか?

そりゃぁ、びっくりして手を離してしまいませんか?そう、その反応をイメージして欲しいのです。ここで大事なことは、「熱くないと思っていた鍋」

です。熱くないと思っているので、がっつり触ろうとしませんか?最初から熱いと思っている鍋を触る時は、恐る恐る触るのでちょっと怖い感じがします。

ですから、ピアノの鍵盤はしっかり押さえた上で素早く指を離しましょう。

小学2年生の生徒さんがスタッカートで始まる曲を練習中。スタッカートは、音を短く切る記号です。一般的な説明としては、スタッカートがついている

音符の長さの半分の長さ程度に切る記号です。ただ、小さな生徒さんや学習を始めたばかりの生徒さんには、スタッカートの音の長さのイメージが捉えにくい

ので、私からの説明として「熱くないと思っていた鍋が、触ってみたら熱かった時の反応」を想像してもらっています。どんな反応になるでしょうか?

そりゃぁ、びっくりして手を離してしまいませんか?そう、その反応をイメージして欲しいのです。ここで大事なことは、「熱くないと思っていた鍋」

です。熱くないと思っているので、がっつり触ろうとしませんか?最初から熱いと思っている鍋を触る時は、恐る恐る触るのでちょっと怖い感じがします。

ですから、ピアノの鍵盤はしっかり押さえた上で素早く指を離しましょう。さて、スタッカート曲を練習中の生徒さん、何故かスタッカートを 忘れてしまいます。普通に弾いてしまうのです。それは、スタッカートの点(・)をスタッカートとして認識していないから。うちの生徒さん達に多いのですが、 スタッカートの点を付点音符の点と間違えちゃう。だから短く切るどころか、がっつりべったり弾いてしまっています。これじゃぁ指はヤケド状態。結構、 大きな生徒さんでも見落としてしまう間違いです。いつも言っていますが、同じ点でもついている位置が違います。スタッカートは音符の上か下、付点音符の 点は音符の横。楽譜はじっくりと見ましょう。

スタッカートを学習する最初の段階としては、「熱い鍋」のイメージで構いませんが、実は、そんなに 単純ではないのがスタッカートです。スタッカートが使われている曲の雰囲気やイメージによっても、音の切り方は変わってきます。元気が良くて楽しい スタッカート、悲しくて泣きそうなスタッカート、指先だけで弾くスタッカートもあれば、体重をかけて重々しく弾くスタッカートも。ピアノ学習が進んで いけば、自分が演奏する曲にはどのようなスタッカートが合うのか、考えていくことも必要になってくるでしょう。どのような音が欲しいのか、欲しい音を イメージしてみるといいと思います。しかしまずは、スタッカートをスタッカートで弾くこと、指をヤケド状態(?)にしないことに注意をしましょう。 正しい表現力は、正しく楽譜を読むことから始まります。点の位置に注意!

ピアノ学習が進んでくると必要になってくるペダル。ここで言うペダルは、1番右側についているダンパーペダルのことです。踏むと、音がウォ〜ンって響く

あのペダル。ペダルを踏みながらピアノをさらさら〜っと弾いている人を見ると、何だか上手に聴こえてきますよね。まぁ実際、上手なんですけど。手が

おぼつかない状態ではペダル学習はしないので、それなりに進んでいる生徒さんにオススメしています。

ピアノ学習が進んでくると必要になってくるペダル。ここで言うペダルは、1番右側についているダンパーペダルのことです。踏むと、音がウォ〜ンって響く

あのペダル。ペダルを踏みながらピアノをさらさら〜っと弾いている人を見ると、何だか上手に聴こえてきますよね。まぁ実際、上手なんですけど。手が

おぼつかない状態ではペダル学習はしないので、それなりに進んでいる生徒さんにオススメしています。そろそろブルグミュラーレベルに進む 大人の生徒さん、先週からペダル学習を取り入れました。クラシックのいろいろな曲を弾きたいとのことで、レッスンを始められた生徒さんです。ブルグミュラー はもちろんですが、このレベルの曲を弾きこなすにはペダルは必須。なかなか私の思うようなペダル教材に会えないので、私が昔使っていたペダル教材を コピーしての学習を行なっています。私が学習した教材なので、今はもう廃盤も廃盤。(どんだけ古いんだ)ペダル学習の最初の段階は、和音にペダルを入れる ことから始まります。動きのあるメロディーにペダルを入れるのはまだ先の話です。まずは和音。基本は鍵盤を押さえた後(音を弾いた後)にペダルを踏み ます。これは簡単。弾いて踏めばいいだけのこと。問題はその次。指は次の音を弾くために、一旦、鍵盤から離れますがペダルはそのままにしてほしいのです。 そして次の音を弾くタイミングでペダルを離します。離したペダルは、完全に次の音の響きになってから踏み込みます。そうすることで音の濁りがなく、 綺麗な響きで曲が進んでいくことになります。これ、説明していると簡単なようですが、なかなか思うようにできないのがペダル。手と足が一緒に動いてしまう 生徒さん。難しいですね。

「ペダルは耳で踏む」と言われるくらい、耳が重要になってきます。ペダルを踏んだ自分の音、濁っているのか濁っていな いのか、聴き分ける力が必要になってくるからです。音が濁ってしまっているということは、ペダルを踏むタイミングが悪いと言うこと。先ほど説明した ように、次の新しい音の響きになってからペダルを踏まないと、前に弾いた音の響きと一緒になって濁ってしまいます。ですから、鍵盤を押さえる手とペダルを 踏む足が同時の動きをしていては、前の音を拾ってしまうのです。足は「後から」が約束事です。

ペダルが上手に踏めるようになるには、かなりの 時間がかかりますが、一度習得してしまえば自由に踏むことができるのもペダルです。ソナタレベルの曲を弾きこなす高校生の生徒さんは、最初からペダルを 入れてレッスンに臨んできます。ペダルに対しての苦手意識もないので、手と足が一体となって曲を作り上げています。目指して欲しいのは正にここ。 ペダルは特別なものでも難しいものでもなく、自然と踏めるようにしていきたいもの。耳を酷使して、上手なペダルを目指しましょう。

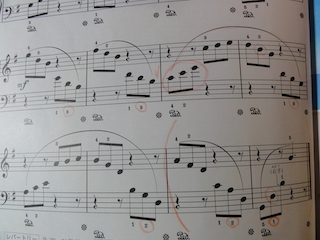

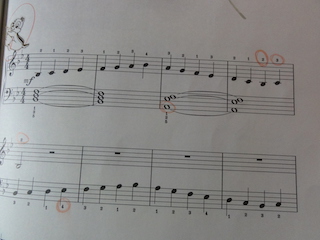

楽譜の中の赤丸印は、生徒さんが間違えてしまったりして、直して欲しい印です。それは、音についていることもあれば指番号に赤丸がついていることも

あります。どちらにしても、生徒さんは気をつけたり意識をしなければならない印です。

楽譜の中の赤丸印は、生徒さんが間違えてしまったりして、直して欲しい印です。それは、音についていることもあれば指番号に赤丸がついていることも

あります。どちらにしても、生徒さんは気をつけたり意識をしなければならない印です。レッスンのお休みの関係で、2週間ぶりにやってきた 生徒さん。学校の学芸会も近く何かと忙しかったと言う生徒さんは、ピアノの練習時間がいつもよりも確保できなかったとのこと。そんな時もあると思います。 通常のレッスンでは、練習ができなかったからと言って叱ることはありません。(学校の伴奏を引き受けていたり、ステップやコンクール前の場合は違い ますけど)ところがレッスンを始めてみると、間違いが何1つ直っていないのです。音の間違いも指番号の間違いも。「全く練習できなかったの?」の 問いには「少しは練習したよ」と言っていた生徒さんでしたが、全く変わっていないのは何故?それって何を意識して練習したの?と言いたくなるくらい、 ひどい状態。いつもはがっつりと、よく練習をしてくださる生徒さんなので、あまりの状態に、ついお小言を言ってしまいました。

私が気になった のは、練習ができなかった状態ではなく、少しでもピアノに向かったのだったら、何か1つでも直して欲しかったということ。間違いを全て直すことができなくても、 例えば、音ミスだけは直した、とか、指番号だけは直した、1段目は完璧に弾けるようにした・・・何でもいいのです。全部は直せなかったけど、ここだけは きっちりと直したよ!と、自信を持って弾けるものが欲しかったなぁ。そんなことを生徒さんにはお話をさせてもらいました。何1つ変わらないならば、その 練習はとっても無駄です。やってもやらなくても同じことになってしまいます。それって勿体無いでしょ?どうせピアノに向かうのだったら、何か1つでも プラスになるようにしていって欲しいです。

そんなこんな話を、至って普通に淡々とお話しさせてもらいましたが、生徒さんには響いたでしょう か?別に怒っているわけでも叱っているわけでもありません。ただ、勿体無い練習だけは避けて欲しいと思うだけ。いつもは元気のよい挨拶とともに帰って 行かれるのですが、この日はちょっとしょんぼりしているように感じました。1週間後のレッスン、楽しみにしているよ。

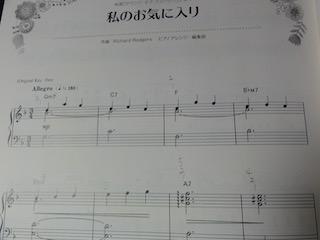

ピティナ・ステップに参加される生徒さんの選曲は、結構な割合で難航します。弾きたい曲があるけれど、自分のレベルとかけ離れている場合や、弾きたい曲が

パッと浮かばなくて困る場合もあります。こちらから生徒さんの好きそうな曲を提示したりもするのですが、生徒さんが知らない曲だったりするとテンションが

高くないこともあって、なかなか決定に至りません(笑)

ピティナ・ステップに参加される生徒さんの選曲は、結構な割合で難航します。弾きたい曲があるけれど、自分のレベルとかけ離れている場合や、弾きたい曲が

パッと浮かばなくて困る場合もあります。こちらから生徒さんの好きそうな曲を提示したりもするのですが、生徒さんが知らない曲だったりするとテンションが

高くないこともあって、なかなか決定に至りません(笑)今回、生徒さんが普段使っているテキストから「私のお気に入り」という曲を提示した 私。曲名を聞いた生徒さん、あまり乗り気じゃなさそう。「私のお気に入り」と聞いて、曲が頭の中にパッと思い浮かぶ生徒さんはそんなにはいないかも しれません。でも、話をしていくと「あ〜、それ知ってる」とかなりの確率で聴いたことがある曲なんです。この曲はミュージカル「サウンドオブミュージック」 の中に出てくる曲。他に有名な曲としては「ドレミの歌」もその1つ。「サウンドオブミュージック」と聞いてもピン!とこない生徒さんもいらっしゃるかなぁ? 「そうだ京都、行こう」と言うと、わかるのではありませんか?JR東海のTVCMで流れる曲です。あのCM、何かいい味出してますよね。案の定、生徒さんも 「そうだ京都、行こう」は知っていたらしく、さわりの部分を弾いてみると「知ってる知ってる」ということになりました。こうやって演奏曲が決定しました。 知らないけど知っている曲って感じでしょうか?ちょっとでも知っていたりすると、練習もはかどりますよね。

曲名は知らないけど、耳に残っている 曲ってあると思うのです。特にTVCMなどは、聴こうと思っていなくても頭の中に残ったりします。昔のCMですが、胃腸薬の「太田胃散」のCMを覚えていらっしゃる でしょうか?あのCMのバックに流れていたピアノ曲は、実はショパンの名曲、プレリュードです。クラシック曲でなくても、映画で使われた曲やジブリ、 ディズニーなど、よく耳にする曲や知った曲など、「いいなぁ」と思ったものがあったら、そこからレパートリーを広げていくのも1つの方法だと思います。 「知らない・興味がない」と突っぱねてしまえばそれまでですが、「あの曲は何かな?」と、意識してみると世界も広がるのではないでしょうか?「そうだ 京都、行こう」の曲の練習に入った生徒さん、どんなふうに曲が仕上がっていくのか楽しみです。

ブルグミュラーを学習中の生徒さん。レッスンに入る前に「何か変だったけど最後まで弾いてきた・・・」との前置き。「そんなに難しかった?」との

問いかけに「音が変だった・・・」まぁ、弾いてみましょうとレッスンを進めると、確かに変!それ、絶対に間違ってる・・・・。

ブルグミュラーを学習中の生徒さん。レッスンに入る前に「何か変だったけど最後まで弾いてきた・・・」との前置き。「そんなに難しかった?」との

問いかけに「音が変だった・・・」まぁ、弾いてみましょうとレッスンを進めると、確かに変!それ、絶対に間違ってる・・・・。楽譜をよ〜く 見ると、左手で弾く部分、ト音記号になったりヘ音記号になったりしています。曲の始まりの左手はヘ音記号で始まっている曲なので、途中でト音記号に なり、また途中でヘ音記号になり、音域が変化する曲になっています。それなのに、ずーっとヘ音記号の音読みで弾いてきたのでした。隣の音を弾いちゃった ・・・くらいの音ミスだと聴けるのですが、音部記号(ト音記号・ヘ音記号のことをいいます)をそもそも間違えて音読みをしてしまうと、全く別のものが 聴こえてきます。はっきり言って耳障り。それを変だと思いながら練習をしてくる生徒さんは、ある意味、ツワモノ?も〜う、勘弁してよ?

この生徒さんに限らず、結構な割合で言っているのですが「変だと思ったら間違っているよ。楽譜をしっかり確認して」と、お伝えしています。長くピアノ 学習を続けていると、ある程度の耳が育ってきますので、直感的に「何か変!」だと感じたことは間違ったまま弾いていることが多いです。せっかく正しく直せるチャンス なのに、変だと思ったまま練習をするなんて勿体ない。自分の勘で、おかしい!と感じたその時に、一度、楽譜をしっかりと見るために立ち止まりましょう。 楽譜は睨みつけるくらいがちょうどいいです。そうすることで、自分で自分のミスに気がつくことができます。

もちろん、変な響きの曲もあります。 ハンガリーの作曲家であるバルトークの曲は、正しいのか正しくないのか、演奏していてわからないような曲が多いです。(はっきり言って、あまり好きでは ありません。個人的な意見ですけど)ですが、生徒さんの中にバルトークを弾いている生徒さんはいらっしゃらないし、皆さん耳に馴染む曲を練習されて いますから、変な響きの曲はないはず。しっかり楽譜に向き合ってください。「変だと思ったら立ち止まる」を意識して、正しく楽譜を読んでいきましょう。

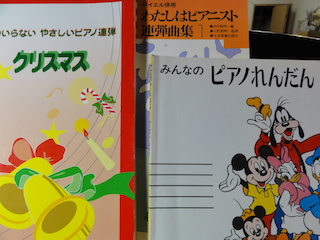

小学生の生徒さんを対象に、毎年行なっているクリスマス会。12月の学校最終日に行っています。今年は、12月25日開催です。一時期は、15人ほどの小学生

の生徒さんと一緒に行ったこともあるクリスマス会ですが、最近は大人の生徒さんも含めて、中学生以上の大きな生徒さんの割合が多くなってきましたので、

今年は、こじんまりとしたクリスマス会になりそうです。来年からは、未就学児さんも含めて小学生以下の生徒さんたちと一緒にクリスマス会を開催しよう

かしら・・・?

小学生の生徒さんを対象に、毎年行なっているクリスマス会。12月の学校最終日に行っています。今年は、12月25日開催です。一時期は、15人ほどの小学生

の生徒さんと一緒に行ったこともあるクリスマス会ですが、最近は大人の生徒さんも含めて、中学生以上の大きな生徒さんの割合が多くなってきましたので、

今年は、こじんまりとしたクリスマス会になりそうです。来年からは、未就学児さんも含めて小学生以下の生徒さんたちと一緒にクリスマス会を開催しよう

かしら・・・?さて、クリスマス会ではお一人2曲の演奏曲を用意してもらっています。すでに、2曲の演奏曲が仕上がった生徒さんもいらっしゃい ますし、まだ1曲しか決定していない生徒さんも。11月も中旬に差し掛かってきて、カレンダーも12月が顔を出してきました。クリスマス会までも、あと 1ヶ月ほどになってきましたので、2曲目の練習がまだの生徒さんは、そろそろ用意に入らないといけませんよ?

そこで、弾きたい曲があってこれから 練習に取り掛かる生徒さんは、練習を頑張ってもらえばよいのですが、2曲目をどうしようかと悩んでいる生徒さん、連弾をしませんか〜?教室には、簡単な 連弾の曲から難しいもの、ディズニーの曲があります。あまりに難しい曲を選んでしまうと、クリスマス会までに仕上がらない可能性もありますから、自分に 合ったレベルの曲がベストです。いつもは1人で演奏するピアノですが、相手の呼吸を考えながら演奏する連弾ピアノは、合唱コンクールの伴奏を行うときなど にも役に立ちます。まぁ、そんなに難しく考えなくても、取り敢えず楽しく連弾できたらと思います。何人かの生徒さんには声をかけさせてもらおうかと 思っていますので、考えてみてください。そうそう、2曲の曲が決定している生徒さんでも、連弾をしてみたい・・・と思っている生徒さんももちろんOK です。楽しい連弾、やってみませんか〜?

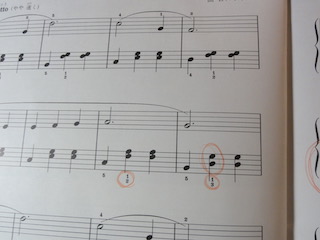

楽譜の中に書いてある指番号は正しく弾くように指導しています。うるさいくらい言っています。今回、この曲を学習中の生徒さん、2番の指で

弾いてほしいところを3番で、3番で弾いてほしいところを2番で弾いてきました。どうして?わざわざ違う指で弾いてくるのかなぁ?違う番号の指で

弾いていても、弾けることもあります。現にこの生徒さん、最初はつっかかっていましたが、違う指のまま弾けるようになっていました。でもでもでも(怒)、

弾けるからOK、弾けないからNGではないのです。

楽譜の中に書いてある指番号は正しく弾くように指導しています。うるさいくらい言っています。今回、この曲を学習中の生徒さん、2番の指で

弾いてほしいところを3番で、3番で弾いてほしいところを2番で弾いてきました。どうして?わざわざ違う指で弾いてくるのかなぁ?違う番号の指で

弾いていても、弾けることもあります。現にこの生徒さん、最初はつっかかっていましたが、違う指のまま弾けるようになっていました。でもでもでも(怒)、

弾けるからOK、弾けないからNGではないのです。そもそも、そんなことを言い出したら、はっきり言って人差し指だけでも無理して弾けちゃいます。 楽譜の中の指番号は、基本の指番号が書いてあったり、次に繋げるための綺麗な手の持って行き方で書いてあったり、いろんな意味があっての指番号。 この楽譜のように、8分音符の曲でゆっくりだから違う指でも弾けるだけのこと。簡単な曲だから違う指番号でも弾けちゃうのです。これから先、難しく 速い曲を弾くようになった時に、指番号を間違ってしまうと弾けなくなってしまう曲はたくさんあります。そうなった時に、適当な指番号で弾くクセ、楽譜を 正しく読み解く読譜の力が養われていないと、曲の練習が進まなくなってきます。困るのは自分です。

長い間、生徒さんたちとのレッスンを通して 感じることは、初級の段階で指番号を適当に練習している生徒さんは、なかなかそのクセが直らないということ。楽譜の中の音やリズムには注意が払える のに、一緒に書いてある指番号(数字)には目もくれない。冗談で「数字、知らないんじゃないの?」と言ってしまうこともあります(笑)音や音符の長さ だけではなく、指番号までを正しく読み解く読譜の力をつけるようにしましょう。「弾けるからいいじゃん!」的な考えは捨てて、難しくなっていく曲を 素敵に弾けるようになる第一歩の指番号を、守って弾けるようにしていきましょう。

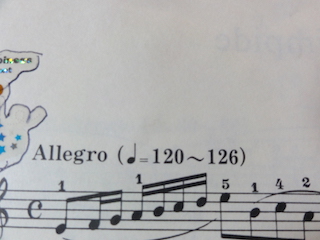

ブルグミュラー程度の曲に進んできたら、音ミス、リズム間違いをしないのが普通です。もちろん、指番号も書いてある通りに弾いてほしい。曲を仕上げるに

当たって忘れてはいけないことは、曲の速さ。ブルグミュラーなどの中級程度に入る前には、必ず速度記号の学習にも入ります。メトロノームにも速度を表す

学語が書いてあるのをご存知でしょうか?イタリア人の作曲家たちが使っていたことが始まりとされていて、学語はイタリア語で書かれています。

ブルグミュラー程度の曲に進んできたら、音ミス、リズム間違いをしないのが普通です。もちろん、指番号も書いてある通りに弾いてほしい。曲を仕上げるに

当たって忘れてはいけないことは、曲の速さ。ブルグミュラーなどの中級程度に入る前には、必ず速度記号の学習にも入ります。メトロノームにも速度を表す

学語が書いてあるのをご存知でしょうか?イタリア人の作曲家たちが使っていたことが始まりとされていて、学語はイタリア語で書かれています。ブルグミュラーを学習中の生徒さん、長い間、あまりにゆっくりのテンポで練習をし過ぎたおかげで、なかなか本来のテンポに近づくことができないままに なっています。ゆっくりのテンポでは上手に弾けるようになってきているので「少しづつ速いテンポにしていきましょう」と、速く弾き始めるのですが、 だんだんと元のゆっくりすぎるテンポに逆戻り。自分の体にゆっくりのテンポが住み着いてしまって(笑)いるようです。

初めて練習に取り掛かる 曲の場合は、音、リズム、指番号など気をつけなければならないことが多いので、当然、ゆっくりの速さでの練習になります。最初から、その曲本来の速さで 弾ける人はいません。ですから、最初の段階での練習はすごくゆっくり、それこそ、何の曲を弾いているのかわからないくらいのゆっくりさでもいいのです。 まずは、正確な音、リズムを取ることに重点を置きます。しかし、実際にはその曲が求めている速さがあるはずですから、仕上げの段階では、求められている 速さで弾けるようにしなくてはいけません。

速度記号を学習した生徒さんたちの楽譜には、曲の最初に速度記号が書かれています。この楽譜の場合 は、丁寧にメトロノームに合わせる数字まで書かれていますね。新しい曲の練習を始める時にまず最初にやってほしいのは、その曲の速さの確認です。最初に 速度記号の速さをメトロノームで鳴らしてみて、テンポを感じてみましょう。「この曲は随分速いな」「ゆっくりの曲だな」程度で構いませんから、仕上げるべき 曲の速さを頭の中に入れてから、練習を始めるようにしましょう。練習開始時はゆっくりでも、弾けるようになったら、だんだんとその曲の速さに近づけて いくとよいでしょう。メトロノームに書いてある楽語の前後の速さくらいでは弾けるようにしたいもの。速い曲は速く、ゆっくりの曲はゆっくりに、曲が 求めている速さを表現することも大切な曲の一部。いつまでも「のんべんだらりん」と弾いていることのないよう注意していきましょう。

ツルン!と弾く装飾音符を学習中の生徒さん。装飾音符は素早い動きが必要な音符なので、当然、指の動きも素早さが必要です。小さな生徒さんには装飾音符の

イメージを掴んでもらうために「クロールを泳ぐ時の足の動きを、指でやるんだよ」と伝えています。クロールを泳ごうと思ったら、足はバチャバチャと速く

動かさなければなりません。まさにその動きを指でやってほしいのです。その速い指の動きをピアノの鍵盤で行うには、なかなか難しいもの。鍵盤での練習を

行う前に、まずは固いものの上でやってみましょう。

ツルン!と弾く装飾音符を学習中の生徒さん。装飾音符は素早い動きが必要な音符なので、当然、指の動きも素早さが必要です。小さな生徒さんには装飾音符の

イメージを掴んでもらうために「クロールを泳ぐ時の足の動きを、指でやるんだよ」と伝えています。クロールを泳ごうと思ったら、足はバチャバチャと速く

動かさなければなりません。まさにその動きを指でやってほしいのです。その速い指の動きをピアノの鍵盤で行うには、なかなか難しいもの。鍵盤での練習を

行う前に、まずは固いものの上でやってみましょう。テーブルなどの固いものの上で、速く動かしたい指をバチャバチャとやってみましょう。 写真ではピアノの蓋の上で行なっていますが、固いものなら何でもOKです。ピアノの鍵盤だと鍵盤が下に沈んでしまいますが、テーブルなどの上で行うと、 まっすぐな状態ですから、ピアノで弾くよりはやり易いはず。まずは、やり易い状態で素早い指の動きを習得するようにします。連続してバチャバチャができる ようになるまで練習をしてみましょう。

この練習は装飾音符に限らず、32分音符の速い動きを出したい時やトリルの練習にも有効です。ちょうど、 32分音符の練習をしている生徒さんのレッスンでも行いましたが、ピアノの鍵盤の上では団子状態になっている32分音符。団子状態になるのは、指の動きが 遅いことと、1本1本の指が完全に独立していないからです。和音ではないので均等な感覚で音が動いてほしいのに、ほとんど同時に鍵盤を押さえてしまうと、 綺麗な音の響きにはならず、団子状態になってしまいます。自分の耳で自分の音を聴いているとよくわかるはずですから、綺麗な響きになっていなかったら 指の動きが悪いことになります。

一見、ピアノの鍵盤で音を出さずに行う練習は時間の無駄のようにも考えがちですが、指の独立を手に入れるためにも 必要な練習です。確実にそして効率よく弾けるようにしていくためにも、一度、テーブルの上での指バチャバチャ練習を取り入れて、素早い指の動きを手に 入れましょう。

先週のレッスンで、小学4年生の生徒さんに「クリスマス会のお知らせまだ〜?」と、尋ねられました。クリスマス会を開催することは、小学生の生徒さん

たちへは連絡済みですが、そんなに楽しみにしてくれてたの?そうだとしたらとっても嬉しいです。・・・と言うことで、例年と代わり映えのしない

お知らせの手紙ですが、作りましたよ〜。(作ったのは娘なのですが・・・。子供も大きくなってくると、結構使えます(笑))早速、今週の

レッスンで配布していますので、ご確認をお願いいたします。

先週のレッスンで、小学4年生の生徒さんに「クリスマス会のお知らせまだ〜?」と、尋ねられました。クリスマス会を開催することは、小学生の生徒さん

たちへは連絡済みですが、そんなに楽しみにしてくれてたの?そうだとしたらとっても嬉しいです。・・・と言うことで、例年と代わり映えのしない

お知らせの手紙ですが、作りましたよ〜。(作ったのは娘なのですが・・・。子供も大きくなってくると、結構使えます(笑))早速、今週の

レッスンで配布していますので、ご確認をお願いいたします。開催日は学校終了日の12月25日、今年は水曜日の開催です。時間は例年、 5時間授業で終了することから、15時30分開始としています。大体2時間くらいの会となっていますので、17時30分が終了予定です。今の時期は、 17時30分の時間ですと暗くなっていますから、小さな学年の生徒さんたちはお迎えがあったほうがいいかもしれません。プレゼント交換用の500円 程度のプレゼント、会費500円、演奏曲の楽譜が必要な生徒さんは楽譜の持参と、出席カードをお持ちください。すでにお伝えしていますが、クリスマス会は レッスン1回分として扱っています。

今年は10人弱くらいのこじんまりとしたクリスマス会ですが、ビンゴゲームやじゃんけん大会などをして、 大いに盛り上がっていきたいと思います。出欠票の締め切り日は12月14日となっていますので、忘れないように提出をしてください。クリスマス会まで、 1人2曲の演奏曲の練習をしっかりお願いします。楽しみにしているよ〜。

五線の中の音は、音符カードを使ってフラッシュカードをしたり、順番に並べたりなどして覚えるようにしていきます。せめて五線の中の音くらいは、1つ1つ

数えなくてもパッとわかるようにしたいもの。いや、是非そうしてください。しかし、ト音記号もヘ音記号も、五線から上や下にも音は続きますし、初級

レベルも最後の方になってくると、そういった音が出てくるようになります。五線から上や下に自分で線を引いて書く音符を「加線の音」と言いますが、その

加線の音もパッと読めるようになれば、音読みが楽になります。

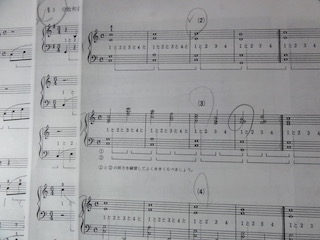

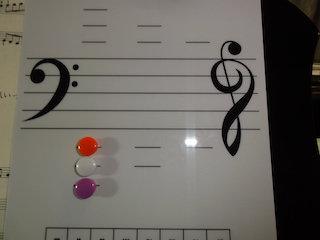

五線の中の音は、音符カードを使ってフラッシュカードをしたり、順番に並べたりなどして覚えるようにしていきます。せめて五線の中の音くらいは、1つ1つ

数えなくてもパッとわかるようにしたいもの。いや、是非そうしてください。しかし、ト音記号もヘ音記号も、五線から上や下にも音は続きますし、初級

レベルも最後の方になってくると、そういった音が出てくるようになります。五線から上や下に自分で線を引いて書く音符を「加線の音」と言いますが、その

加線の音もパッと読めるようになれば、音読みが楽になります。では、五線からはみ出た加線音符を、どのようにして早く読めるようにする のでしょうか?写真では、ヘ音記号の加線音符がならんでいます。ちょうどオレンジの音符、ヘ音記号の加線の1本目の音はミ、その下、加線2本目の 音はド、同様にその下はラの和音が表記されています。そう、覚えてほしいのは、加線1本目のミの音です。そこから、1つ飛ばしにミ、ド、ラ、ファ、レ ・・・・といった具合に、団子状の音符を1つ飛ばしに読むことができれば、加線の音符だって時間をかけずに読むことができます。ト音記号の場合は、加線 1本目の音はラ、同様に団子状の音符を上に読んでいくと、ド、ミ、ソ、シ、レ・・・となっていきます。このように団子音符を1つ飛ばしに読むことを、「団子 読み」と言いますが、加線の音は、この「団子読み」をすることで格段に早く読むことができます。いちいち、高いドの音からドレミファ・・・・と1つ1つの 音符を読んでいっていたのでは、音読みをするだけで時間ばかりがかかってしまいます。まずはト音記号の高いラ、ヘ音記号の低いミの音を覚えて、団子読みに 慣れるようにしていくと良いでしょう。

私の拙い説明でわかっていただけたでしょうか?団子読みができた方がいいと思われる生徒さんへは、 レッスン中に五線ボードを使ったり、五線を書いたりして説明をしています。加線音符が出てくるような曲を弾くと言うことは、かなりピアノ学習も進んで いるということ。どの曲を弾く時にも、音読み、リズムは基本です。難しい曲をスラスラと演奏できるようにするためにも、団子読みを覚えて、譜読みに時間を かけないようにしていきましょう。

音・音符の長さ・指番号を含め、楽譜に書いてある通りに練習をするようにお伝えしています。先日からこの「講師から」のページでも何度も言ってきて

いますが、音や音符の長さについては割と楽譜を見て練習ができているのに、指番号が「どうしてそうなるの?」というくらい、楽譜通りでない生徒さんが

いらっしゃいます。当然、指が足らなくなったり余ったりしてしまうので、弾いている途中で気がつくのですが、それでは遅いのです。これって、はっきり

言って「もったいない練習」をしています。

音・音符の長さ・指番号を含め、楽譜に書いてある通りに練習をするようにお伝えしています。先日からこの「講師から」のページでも何度も言ってきて

いますが、音や音符の長さについては割と楽譜を見て練習ができているのに、指番号が「どうしてそうなるの?」というくらい、楽譜通りでない生徒さんが

いらっしゃいます。当然、指が足らなくなったり余ったりしてしまうので、弾いている途中で気がつくのですが、それでは遅いのです。これって、はっきり

言って「もったいない練習」をしています。写真にある音階は変ロ長調の音階です。音階練習もここまでくるとさすがに難しいです。今までの 音階練習では、1番の指から始まり5番の指で終わるような(右手の場合)上行の音階でしたが、変ロ長調は2番の指で始まり4番で終わる音階で、かなり イレギュラーな音階。それだけに指番号を間違えてしまうと、途端に弾けなくなってしまいます。それなのに、楽譜の中の赤丸印の数でもわかるように、 こんなに間違えて練習をしてきてくれました。いやいやいや、これじゃぁ弾けないよ。せっかく練習をしてきてくれているのに、本当に「もったいない 練習」をしています。貴重な時間を使って、頭も使って(使ってないから嘘ばっかり弾いている?)ピアノに向かってくれたのに、意味のない練習をして いるとしたらホントにもったいなくないですか?

難しくなってきたから間違った練習をしてきていいわけでもないし、弾けるからなんだっていいわけ でもありません。ピアノ学習の基礎を学んでいる立場であるから、まずは基礎をしっかり身に着けてほしいのです。まずは正しく楽譜を読み解く力を身につけて ほしいと思います。そこから、表現力の付け方だったり、音楽の作り方だったりを学んでいくことになります。楽譜通りに弾けない間は、表現力を養う学習には 入っていくことは難しいです。正しくスラスラ弾けるからその上の学習に入っていけます。この生徒さんは、コツコツと練習ができている生徒さん。だからこそ、 私から見ていても「もったいない」生徒さんです。今でも十分に上達をしてこられましたが、この「もったいない練習」がなければ、更に早い上達が見込まれる 生徒さんです。そろそろ「もったいない練習」をやめないと、私の雷、落ちるわよ〜。

日頃から、保護者の方には、生徒さんの自宅練習につき沿っていただきたいとお願いしています。本当は中学生や高校生の生徒さん相手にでも付き添って

ほしいところですが、せめて小学生の間は付き添ってほしいかなぁ。がっつり付き添えなくても、練習している曲くらいは聴いてほしいところ。できれば

毎日が理想ですが、無理な場合は1週間に1~2度はお願いしたいです。ですが、各家庭、様々な状況もありますので、それが叶わないご家庭もあると思います。

どの生徒さんとは言いませんが、生徒さんの様子や練習状況を見ていると、全く1人で練習をしているのだろうな・・・と感じられる生徒さんもいらっしゃい

ます。

日頃から、保護者の方には、生徒さんの自宅練習につき沿っていただきたいとお願いしています。本当は中学生や高校生の生徒さん相手にでも付き添って

ほしいところですが、せめて小学生の間は付き添ってほしいかなぁ。がっつり付き添えなくても、練習している曲くらいは聴いてほしいところ。できれば

毎日が理想ですが、無理な場合は1週間に1~2度はお願いしたいです。ですが、各家庭、様々な状況もありますので、それが叶わないご家庭もあると思います。

どの生徒さんとは言いませんが、生徒さんの様子や練習状況を見ていると、全く1人で練習をしているのだろうな・・・と感じられる生徒さんもいらっしゃい

ます。通常のピアノレッスンは、1週間の間に自分で楽譜を読み、自宅練習をした成果を見てもらうレッスンです。正しくスラスラと弾ける状態に なっていれば奥が深いレッスンになりますし、音ミスやリズム間違いが多ければ、それらを直すレッスンになります。ピアノレッスンも、急に難しくなる わけではなく、徐々に段階を追って進んでいっていますから、本来であれば、1人でも十分に読譜ができる状態になっているわけですが、保護者の方の 声かけや見守り練習ができていない生徒さんは、どうしても練習時間が取れていなかったり、初歩的なミスに気がつかないことも多く、レッスンで 聴かせてもらう曲の仕上がりが楽譜通りでないことが多々あります。毎回毎回ミスを直されているレッスンでは、生徒さん本人も楽しくないだろうし、ピアノ 学習そのものも嫌になってしまいますね。

そこで、そんな生徒さんたちへのレッスンには「予習レッスン」を取り入れています。自宅練習を 1人でも取り組めるように、ピアノのレッスン時間に音読み、リズムの取り方、一緒に数えながら練習を先取りしてやってしまうのです。「おうちに帰ったら ここで(教室で)やったことと同じことをして練習してきてね」と、レッスンを終えます。曲の進み具合はかなり遅くはなりますが、練習の仕方がわかって いる分、練習さえしてくれれば上達はしていきます。生徒さんを取り巻く環境もいろいろ、家庭の事情もいろいろなので、ピアノレッスンもそれぞれの生徒さんに 合わせて様々な形があります。ピアノを習いたい・上手になりたい・・・という気持ちがあるのならば、どんな形であれ上達できる方法を探したいと思って います。ですが、この方法は究極の方法です。やはり1番の上達は、自宅で保護者の方に聴いてもらい、付き添い練習をすること。褒めたり持ち上げたりの 適切な声かけにあることを忘れないでほしいと思います。

3歳の時にピアノ教室に入会されて、今は4歳になっている生徒さんですが、実はこの生徒さんのレッスンは最初から驚くことばかりでした。ピアノ学習は

初めてなので、指番号・音読みから学習を始め、ピアノを弾くテキストと同時にワークブックの学習も進めます。まず驚いたことは、3歳なのに(失礼)ワーク

ブックの文章をスラスラと1人で読んでしまうこと。「え〜!どうして?何で?」年長さんや小学1年生でも、たどたどしく読んでいるお子様が多いのに(これまた

失礼な話ですが・・・)私の助ける幕はなく、スラスラと読んでしまうのです。だって3歳なのに・・・?もう不思議で不思議で仕方ありませんでした。どんな風に

育てたらこんなにスラスラ読む3歳が出来上がるのか・・・・?

3歳の時にピアノ教室に入会されて、今は4歳になっている生徒さんですが、実はこの生徒さんのレッスンは最初から驚くことばかりでした。ピアノ学習は

初めてなので、指番号・音読みから学習を始め、ピアノを弾くテキストと同時にワークブックの学習も進めます。まず驚いたことは、3歳なのに(失礼)ワーク

ブックの文章をスラスラと1人で読んでしまうこと。「え〜!どうして?何で?」年長さんや小学1年生でも、たどたどしく読んでいるお子様が多いのに(これまた

失礼な話ですが・・・)私の助ける幕はなく、スラスラと読んでしまうのです。だって3歳なのに・・・?もう不思議で不思議で仕方ありませんでした。どんな風に

育てたらこんなにスラスラ読む3歳が出来上がるのか・・・・?お母様に尋ねても「何も特別なことはやっていませんけど」と、おっしゃるばかり。 保育園に通っている生徒さんなので、ひょっとしてスパルタな保育園?レッスン中の生徒さんとの会話でも、語彙力が半端ないことがわかります。いろいろな 言葉が出てくるので、ホントびっくりなのです。何もしていなくて勝手に言葉を覚えたり、文章を読めたりするわけではないので、絶対に何かがあるはず。 うちの大きくなった子供への教育は既に遅いけど、気になって気になって仕方がありませんでした。先日、お母様に「何かあるでしょう?」と更に尋ねた ところ「お風呂の中で表を読むくらいかなぁ・・・」とのこと。やっと答えがわかりました。毎日のお風呂タイムにひらがなの表を読んだり、数字の表で 数えたりしているのだそう。お風呂に貼って覚える表ってありますよね?それを毎日見ながら一緒に読んでいるのだそう。きっと1回1回にかける時間は多く ないと思います。でも、毎日のお風呂でコツコツやってきたことで覚えていったのですね。

ピアノ練習も正にそう。1日の練習は15分、20分でも、 毎日続けることが大切なのです。1週間に1回の練習を例えば10時間行なったとしても(現実的ではありませんが)、毎日コツコツ練習を積んでいる人には 叶いません。少しづつ毎日が重要です。この4歳の生徒さんですが、音読みもランダムで7音ほど読むことができるようになってきました。やっぱりこれも コツコツが実を結んでいます。下に赤ちゃんもいらっしゃって、お母さんだって忙しいはず。でも毎日のちょっとの時間で無理なくできるのです。 数字も50までスラスラと読んでくれましたし、今はカタカナに挑戦中だそう。恐るべし4歳さんです。毎日のコツコツを取り入れて、上達を手に入れませんか?