講師から

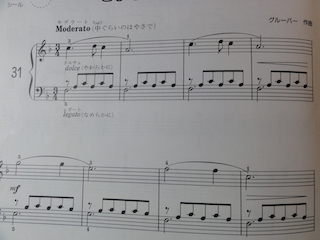

4歳の生徒さんのお母様より、「ピアノの練習曲を1回弾いたら満足してしまう。できれば同じ曲を2~3回は練習してほしいのですが・・・」と、相談をいただき

ました。この生徒さんは今のところ順調にレッスンも進んでいて、問題があるわけではありません。でも、お家で練習を見ているお母様としては、1日に1回

ではなくて、2~3回は練習をしてほしいとのことで、何回か弾いてもらう方法はないかと相談されたのでした。

4歳の生徒さんのお母様より、「ピアノの練習曲を1回弾いたら満足してしまう。できれば同じ曲を2~3回は練習してほしいのですが・・・」と、相談をいただき

ました。この生徒さんは今のところ順調にレッスンも進んでいて、問題があるわけではありません。でも、お家で練習を見ているお母様としては、1日に1回

ではなくて、2~3回は練習をしてほしいとのことで、何回か弾いてもらう方法はないかと相談されたのでした。ある程度の年齢になってくると、自分の 意思もはっきりしてきます。例えば、「学校で活躍したい」「学校のオーデションに受かりたい」などの目的もはっきりしてくるので、その為に頑張ることが できます。活躍する為には、受かる為には練習が必要であることがわかるので、ピアノの練習も頑張れます。しかしそれが未就学児の幼児さんや学年が小さい 生徒さんの場合は、「ピアノは習いたい・上手になりたいけれど、練習はあまり好きではない」という考えに至ります。まぁこれは何も特別なことではなく、 普通の考えでもあります。練習はそんなに楽しいものでもないので、できればやりたくない。大人でもそうですよね。遊びや楽しいことに流されてしまいます。 特に小さな生徒さんの練習曲の場合は、1曲も短くて難しくもなく、すぐに弾けてしまうので、弾ける曲を何回も練習するのは飽きてしまうのかもしれません。 そこで小さな生徒さんをやる気upにつなげる1つの方法として、「シール」を使う方法があります。小さなお子様は、シールが大好きです。自宅練習で1回 弾いたらシールを1つ貼る、などの方法を取り入れることで、練習を頑張れる場合があります。

レッスン室でも、曲の合格時にシールを貼る方法を 取り入れていますが、小さな生徒さんほどシールを選ぶのに迷っています。大きなシールは取り合い(?)になることも。同じシールなら大きいシールの方が お得感があっていいのかな?たったこれだけのことですが、喜んで練習をやってくれるのならいいと思いませんか?お子様の好きなキャラクターのシールを 取り揃えるなど、お子様の喜びそうなものを用意するのも1つの方法です。ただ幼児さんの場合は、たくさんの練習をすることよりも、まずは楽しく練習に 向かうことが大切でもあります。お子様の様子を見ながら、楽しい練習方法を見つけていけるといいですね。

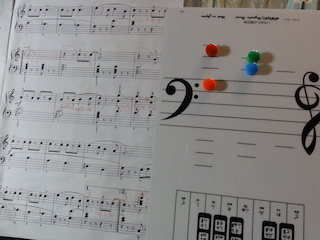

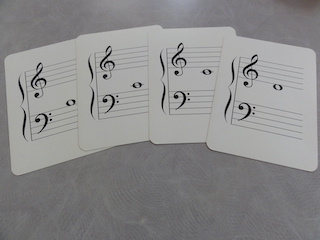

楽譜の中の音符の音は正しく読めているのに、鍵盤で弾く時に、高さが違う音で弾いてしまう生徒さんがいらっしゃいます。私はよくレッスン中に「ドだったら

どこでもいいの?」という言い方をして間違いに気がつくように指導しています。音符は音の階段ですから、楽譜の中で五線の上の方に音符が書いてあったら、

鍵盤は右側の音になりますし、反対に五線の下の方の音符は、左側の方の鍵盤になります。

楽譜の中の音符の音は正しく読めているのに、鍵盤で弾く時に、高さが違う音で弾いてしまう生徒さんがいらっしゃいます。私はよくレッスン中に「ドだったら

どこでもいいの?」という言い方をして間違いに気がつくように指導しています。音符は音の階段ですから、楽譜の中で五線の上の方に音符が書いてあったら、

鍵盤は右側の音になりますし、反対に五線の下の方の音符は、左側の方の鍵盤になります。ピアノのレッスンで1番最初に覚えてもらうことは「3 つのド」ですが、ちゃんと覚えているでしょうか?自分の目の前にあるドは真ん中のド、真ん中のドからドレミファソラシドと音階が右に上がっていった先の ドは、高いド、真ん中のドからドシラソファミレドと音階が下がっていくと、低いドになります。真ん中のドは、ト音記号ヘ音記号のどちらで出てきても 音符の形は一緒ですが、高いドはト音記号、低いドはヘ音記号の音で表されます。

最近は、音の高さがあやふやな生徒さんのレッスンでは、楽譜の横に 音符ボードを置いてレッスンをするようにしています。今、自分が弾いている音よりも上の位置に書いてある音符だったら、鍵盤で弾く時には右(高い音)に 移動しなければなりませんし、下の位置に書いてある音符を弾く時には左に移動することになります。だらだらと説明するとわかり辛いのですが、せっかく 正しく音符の音が読めているのに、手っ取り早く(?)自分の近くにある鍵盤を弾いてしまう生徒さん。私にはそう見えるのですが違うでしょうか?楽譜の 位置と鍵盤の高さは、当たり前ですが決まっています。正しい高さを頭に入れて、変な場所の鍵盤で弾くことがないよう気をつけてほしいと思います。

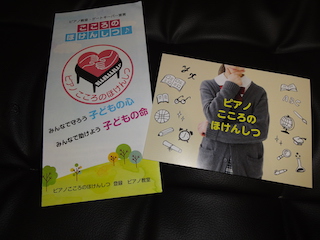

自分の心の中の思いを、泣きながら話してくれる生徒さんがいます。毎回のレッスンで・・・というわけではありませんが、何ヶ月かに1度の割合で、ピアノを

弾くことなく静かにお話をするだけのレッスン(?)になります。本当は、お家で保護者の方とお話ができればいいのですが、生徒さん曰く「親とは相性が

悪い」とのこと。冷静に話をしていても、すぐに言い合いになったり喧嘩になったりするのだそう。親子の相性もあるとは思いますが、それは多分、保護者側に

心の余裕がないからだと思います。

自分の心の中の思いを、泣きながら話してくれる生徒さんがいます。毎回のレッスンで・・・というわけではありませんが、何ヶ月かに1度の割合で、ピアノを

弾くことなく静かにお話をするだけのレッスン(?)になります。本当は、お家で保護者の方とお話ができればいいのですが、生徒さん曰く「親とは相性が

悪い」とのこと。冷静に話をしていても、すぐに言い合いになったり喧嘩になったりするのだそう。親子の相性もあるとは思いますが、それは多分、保護者側に

心の余裕がないからだと思います。私も偉そうなことは言えませんが、人間って余裕がないと、他人に思いやりを持ったりやさしくでき ません。余裕とは気持ちの余裕もそうですが、時間の余裕も必要です。時間がなければじっくり話をすることもできません。特にお仕事を持っているお母様 ですと、朝から夜まで仕事をして疲れている上に、子供がギャーギャーと(子供にとってはそんなつもりはなくても)うるさいことを言ってきたら、気分も 滅入ってしまいますね。そうすると、つい言ってはいけない余計な一言を言ってしまう場合もあります。この生徒さんの場合は「何でこんなことも できないの?」「何でこれができないの?」と、学習面で言われることが多く、「私、できないから・・・」が口癖になってしまいました。確かに、一通りの ことを経験してきて大人になっているので、例えば、算数の問題や国語の問題ができない子供の姿を見ると「何でこんなこともできないの?」と、言いたくもあり ます。これはピアノでも同じことが言えます。先生と生徒の立場で、先生ができて生徒ができないのは当たり前。先生の方ができなければ先生をやって いられません。できないから習いにきているのであって、できるのならば習いに行かなくてもいいわけで・・・・。親子だとついつい感情的になってしまいます ね。

この生徒さんとのやり取りは、かなりレアなケースですが、色々とお話をしてくれる生徒さんたち。もちろん、保護者の方には秘密の好きな人 の話だったり、彼氏?の話だったりもあります。少々悪い話を聞いたとしても、それを保護者の方に連絡をするということもありません。(法律に触れる ようなことは別ですが、そんなこと今までにありません)ただ、日頃からお子様との会話は大切にしてほしいです。お子様の様子にも気を配ってほしいと 思います。やはり、何かを抱えているお子様はわかります。1週間に1度のピアノレッスンでの様子でもわかることもありますから、毎日一緒に生活をしている 保護者なら尚更です。お子様のSOS、気が付ける大人になりたいですね。

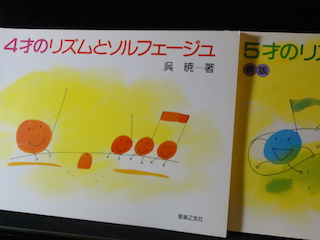

ピアノの練習を頑張っている4歳の生徒さんがいます。ピアノは習い始めてまだ半年も経っていないので、音読み学習・数えながら弾く学習・指番号の即時

反応学習が主なレッスン内容です。小さな生徒さんなので、耳を使った「おみみの学習」も導入しています。今回、レッスン時間の5分程度を使って、ソル

フェージュの学習を取り入れることにしました。

ピアノの練習を頑張っている4歳の生徒さんがいます。ピアノは習い始めてまだ半年も経っていないので、音読み学習・数えながら弾く学習・指番号の即時

反応学習が主なレッスン内容です。小さな生徒さんなので、耳を使った「おみみの学習」も導入しています。今回、レッスン時間の5分程度を使って、ソル

フェージュの学習を取り入れることにしました。ソルフェージュとは、楽譜を見てドレミで歌うことを指します。実は、ピアノ学習にはソルフェージュ はとても重要で、音楽大学では必須の科目。ソルフェージュを学習するとどんな力がつくのでしょうか?まず1番の効果は、楽譜を読むことが早くなります。 音読みがさっさとできるようになります。それと同時にリズム感も養われますから、曲のイメージが(どんな曲なのか・上がっているのか下がっているのか) 頭の中で考えやすくなります。この学習を進めていくと、ピアノで音を出さなくても曲が頭の中で演奏できるようになります。強いては、初見演奏ができるよう になります。ピアノ学習でつまずいてしまう原因の1つに、音読みがさっさとできないことが挙げられます。音読みができないからピアノの練習が嫌いになり、 弾かなくなってしまうのです。音読みさえできていれば、もっと楽しく弾けるのに・・・・と思う生徒さんはたくさんいらっしゃいます。

聴く力、 見る力、歌う力が養われるソルフェージュを取り入れることによって、ピアノの演奏技術の基礎力をあげることができます。今は亡くなられたピアニストの 中村紘子さんは「ピアノは弾くものではなく歌うもの」と、おっしゃっていました。私もレッスン中に「歌ってごらん」「もっと歌って」と言うことがあります が、それは、口で何かを言いながら弾くと言うことではなくて、メロディーを表情豊かに弾くことを指しています。ソルフェージュの導入は、小さな年齢の お子様ほど効果は顕著に現れます。もちろん、大きくなってからでも身に付かないわけではありませんが、小さなお子様よりは時間がかかってしまうため、 時間をかけて取り組むことが必要です。聴く耳を育てるのに適した時期は、6歳くらいまでと言われています。私の教室では、「おみみの学習」を 取り入れているのは小学1年生までとしているのはその為です。適した時期に適した学習を取り入れることで、自然に無理なく必要な力を身につけることが できるので、楽に進めていくことができます。基礎力をあげて、ピアノの練習を楽に進めていけるようにしたいと思っています。

音符の読み方や楽譜の読み方を学習し終わった生徒さんは、弾きたい曲がある生徒さんならば、自分の弾きたい曲を練習することが1番の上達になります。

(学校で活躍したい生徒さんならば、好きな曲や弾きたい曲ばかりを練習していても伴奏譜の読譜ができなくなってしまうので、オススメはしませんが)

ピティナ・ステップに参加する場合も、弾きたい曲で参加する方が練習に対して真剣になりますし、頑張ることもできます。ですが、生徒さんに尋ねても

「別に弾きたい曲はない」と言われることが多く、う〜ん、とこちらも困ってしまうことがあります。

音符の読み方や楽譜の読み方を学習し終わった生徒さんは、弾きたい曲がある生徒さんならば、自分の弾きたい曲を練習することが1番の上達になります。

(学校で活躍したい生徒さんならば、好きな曲や弾きたい曲ばかりを練習していても伴奏譜の読譜ができなくなってしまうので、オススメはしませんが)

ピティナ・ステップに参加する場合も、弾きたい曲で参加する方が練習に対して真剣になりますし、頑張ることもできます。ですが、生徒さんに尋ねても

「別に弾きたい曲はない」と言われることが多く、う〜ん、とこちらも困ってしまうことがあります。今までの生徒さんとのレッスンで、「弾き たい曲」はないけれど、「暗い曲が好き」と言っていた生徒さんがいました。暗い曲というのは短調の曲のことですが、この生徒さんとのレッスンでは、 クラシックの曲の中から短調の曲を選んでレッスンをしていました。中学・高校と学校でも活躍をされていた生徒さんだったので、学校関係の曲をレッスン することも多く、そうたくさんの曲をレッスンできたわけではありませんが、自分の好みの曲をレッスンすることで楽しくレッスンができたのではないかと思い ます。

小学生の生徒さんたちは、学校の音楽の授業で扱う器楽曲から弾きたい曲や好きな曲がわかることも多く、ある生徒さんは「アフリカン シンフォニー」という曲がお気に入りに。この曲はアフリカの大地を思わせるような壮大なイメージの曲。リズムに特徴のある曲です。 この生徒さんは壮大な曲が好みなのかというとそうでもないらしく、私からリズムに面白みのある曲を提案させてもらい、昨年は「チムチムチェリー」の 曲を連弾したり、「ゴセックのガヴォット」を弾いてもらったりしました。この2曲ともお気に入りになった生徒さん。リズムに特徴のある曲が好きなのかも しれませんね。ちょっとした会話から生徒さんの好みの曲を知ることは楽しく、また生徒さん自身も前向きに練習をしてくれるようになるので、気になった 曲がある場合は、どんどん相談をしてくれると嬉しいです。

卒業式シーズンになると、どの学校でも「威風堂々」や「カノン」などの合奏練習が 始まります。学校で何度もメロディーに触れて練習をしている間に、お気に入りになる場合もあります。少しでも楽しく、前向きにピアノの練習ができるよう、 何か気になることがある場合は、知らせていただけると嬉しいです。楽しく上達!を目指しましょう。

今年もあと3週間ほどになりました。小学生の生徒さんからは「学校は残り13日だぁ〜」とか「クリスマスまではあと◯日」なんていう声が聞かれます。

楽しいことが待っているクリスマスや年末年始が待ち遠しいようです。うんうん、気持ち分かる〜。

今年もあと3週間ほどになりました。小学生の生徒さんからは「学校は残り13日だぁ〜」とか「クリスマスまではあと◯日」なんていう声が聞かれます。

楽しいことが待っているクリスマスや年末年始が待ち遠しいようです。うんうん、気持ち分かる〜。そんな中、来年4月から始まる2020年度の ピティナ・ステップ情報が発表になりました。練馬区近辺のホールでの開催情報を「お知らせ」の欄からご覧いただけます。申し込みは来年1月27日からの 受付開始です。参加要項や申込書は1月中旬以降に教室に届く予定です。新年度に入ってすぐのステップになりますので、進学をされて学校が変わる生徒さん は、予定の確認が必要かもしれませんね。

新しくピアノ教室に通われて、ピアノの発表会を経験したいという生徒さんは、そろそろ参加されても いいかもしれません。自分に合ったレベルでの参加になりますので無理なく参加ができるかと思いますが、いつもよりも深く掘り下げて曲を仕上げていき ますから、練習には忍耐(笑)が必要になってきます。演奏を終えた時に「楽しかった」と思えるような舞台になるようにしたいですし、そうなってほしいと 思います。来年度の予定がわかって、ピティナ・ステップに興味がある生徒さんはお知らせください。

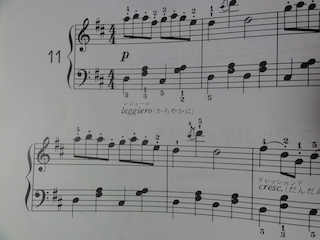

どこへ出かけてもクリスマスの雰囲気が溢れている街中です。今のこの時期にピッタリな曲を大人の生徒さんに弾いていただいています。クラシックの難しい

曲を弾くために、音楽の基礎を学習中の生徒さん。リズムや音は楽譜通りに正確に弾ける生徒さんです。次の段階に進むために、表現力をつけたいと

思っています。

どこへ出かけてもクリスマスの雰囲気が溢れている街中です。今のこの時期にピッタリな曲を大人の生徒さんに弾いていただいています。クラシックの難しい

曲を弾くために、音楽の基礎を学習中の生徒さん。リズムや音は楽譜通りに正確に弾ける生徒さんです。次の段階に進むために、表現力をつけたいと

思っています。どの生徒さんにも共通して言っていることは、メロディーと伴奏の音のバランス。ある程度の曲が両手で弾けるようになってくると、 メロディーは大きく、伴奏はメロディーよりも少し小さく弾くように指導しています。これがまた結構難しいのですが、この弾き方をマスターできるように なると、次の段階に入っていきます。大きく、小さく弾くだけではなくて、伴奏の中にも少し大きく弾いて欲しい音があります。ちょうど練習中の曲は、楽譜を 見ていてもわかりやすく書いてあるのですが、左手のバスの音が付点2分音符で書いてあって伸ばす音になっています。まさにこの音!伴奏の音の中でも、 他の8分音符よりも少しコツン!と弾いて欲しい音になります。小さく弾いて欲しい伴奏ですが、伴奏の響きの中でメロディーが生かされていきますから、ただ 小さく弾けば良いというものでもありません。バスの音も自分の耳で聴きつつ、メロディーを上手に乗せて弾けるようになると、とても素晴らしい演奏に なります。

ピアノが上手・下手の境界線は、いかに自分の音を聴けているかどうかにかかっています。楽譜通りに正確に音やリズムが弾けている だけでは上手な演奏とは言えません。基礎の部分を学習してきた生徒さんにとっては、楽譜通りに弾くことはある意味普通です。正確に弾けている曲を、どう 料理していくのか・どんな味付けにしていくのか・・・・?まさに料理をすることと一緒です。材料を切ることはみんなができることですが、そのあとの 味付けによって同じ料理でも違ってきますよね?少し話が脱線してしまいましたが、伴奏の音を弾いてみると、バスの音が上行していたり下行していたり して、綺麗な響きの箇所もあります。そういったところは、メロディー並みに歌って弾いて欲しいところです。

伴奏を小さく、メロディーを 大きく・・・の弾き方に満足するのではなく、伴奏の中の綺麗な響きの箇所を探してみるとよいでしょう。伴奏だからと軽く見ずに、伴奏だけで練習を してみると綺麗な響きに気がつくことがあります。自分の音、よく聴いてみて!

レッスンを始める前に「玉ひも」で指先意識を促していますが、何をどうするためにやっているのか、考えたことはあるでしょうか?いつもやってる

から・・・、先生に言われているから・・・では、ただやっているだけに過ぎません。玉ひもの意味は、玉ひもを掴んでいる指先でピアノの鍵盤を触って

欲しいためです。もっとはっきり言うならば、玉ひもを掴んでいる指先以外の場所では、ピアノの鍵盤を触ってはいけないということです。それは、5番の

指も一緒です。

レッスンを始める前に「玉ひも」で指先意識を促していますが、何をどうするためにやっているのか、考えたことはあるでしょうか?いつもやってる

から・・・、先生に言われているから・・・では、ただやっているだけに過ぎません。玉ひもの意味は、玉ひもを掴んでいる指先でピアノの鍵盤を触って

欲しいためです。もっとはっきり言うならば、玉ひもを掴んでいる指先以外の場所では、ピアノの鍵盤を触ってはいけないということです。それは、5番の

指も一緒です。写真の手の生徒さんは、小学2年生の生徒さんです。まだ手も小さいですね。ピアノを弾いている手の形をよく見てみると、5番の 指もちゃんと立てて弾いています。5番の指は1番はしっこにある指で、つい、べったりと寝かせて弾いてしまいがちです。ピアノの鍵盤に、5番の指の面積を めい一杯くっつけて弾いてしまう生徒さんが多いですが、そうすると指は立っていないはず。ピアノを弾いている自分の指、よく確認をしてみましょう。

特に気をつけて欲しい場面は、5番の指だけでピアノの音を弾く場合です。一音しか弾かない場面では、はっきり言ってどんな指の状態でも 弾けてしまいます。それこそ、寝かした状態でも弾けてしまうので、手っ取り早く寝かして弾いてしまいがちです。5番の指は弱い指なので、しっかりした 指が作れていないと立てて弾くことが難しい指です。強くしっかりした指を作っていくためにも、学習しているテクニック教材に真面目に取り組んでいきま しょう。ピアノを弾いている自分の指、手の形を時々はチェックをして、きちんとできているかどうかの確認をしてみましょう。

ピアノ学習でつまづいている生徒さんは、必ずと言っていいほど音読みができていない生徒さんです。長年、ピアノを何人もの生徒さんに教えてきて、ピアノを

弾くための基本中の基本である音読みに苦労している生徒さんは、上達の度合いがかなりゆっくりだと感じます。そこで、生徒さんたちへは音読み学習を

していただくようにお願いしています。ですが、実際にはなかなかできていないようです。

ピアノ学習でつまづいている生徒さんは、必ずと言っていいほど音読みができていない生徒さんです。長年、ピアノを何人もの生徒さんに教えてきて、ピアノを

弾くための基本中の基本である音読みに苦労している生徒さんは、上達の度合いがかなりゆっくりだと感じます。そこで、生徒さんたちへは音読み学習を

していただくようにお願いしています。ですが、実際にはなかなかできていないようです。何故、できないのでしょうか?それって、頑張り過ぎようと していませんか?先日もある保護者の方とお話をして思いましたが、「なかなか時間が取れなくて・・・」とのことでした。音読み学習は毎日取り組むことが 大切なので、1度にかける時間は5分ほどで構いません。もっと言うならば、1日に1回の音読み学習をしていただくだけで構わないのです。カードの面を見て、 何の音なのか言ってみる、裏面を見て合っているかどうかの確認をする、たったそれだけです。お子さんが1人で取り組む場合にはこの方法でいいと思います。 保護者の方が付き合ってあげられる時間があるときには、フラッシュカードのようにしてカードを見せながら、正しい音名を言ってあげるとよいでしょう。 わかっていてもわかっていなくても、1日に1回の積み重ねが大切です。どうせ学習するなら・・・と、必死になり過ぎて時間をかけ過ぎていないでしょうか?

ピアノの練習についても、何らかの目的があってそれに向かって練習している場合は別ですが、毎日の練習では、毎日続けることが大切なので、 1日の練習時間は15分や20分、30分・・・と無理なく続けることができる時間を設定しましょう。時間で設定することが難しい場合は、1曲につき5回練習 する、7回練習する・・・など回数を決めて練習することもオススメです。どの場合でも、頑張り過ぎない学習方法を取り入れるようにしてほしいです。 毎日のコツコツ練習が身になり力になっていきますので、毎日の練習が苦になるようでは継続できません。

楽譜の中の音読みは、目に触れる場面が 多いほど早く読めるようになっていきます。ピアノの楽譜を読むことが遅かった生徒さんが、吹奏楽の部活に入った途端、音符が読めるようになって いくのは、毎日、楽譜に触れているからです。ひらがなや漢字、数字などと違って、音符は普段は目に触れることがないため、意識をして学習を進めて いくことが大切です。ピアノの楽譜だけではなく、例えばソルフェージュの学習をしている生徒さんも、歌うために楽譜を読んでいるので読譜力は養われて いきます。どんな形であれ、音符を目にする場面を多く持つことが読めるようになる第一条件。そのためには、ピアノを何時間も練習するのではなく、ピアノも 練習して、音符カードも読んで、同じ曲ばかりの練習ではなく様々な曲に触れることをしていきましょう。そして、1つ1つの学習は多くの時間を費やすのでは なく、頑張り過ぎない学習を取り入れていきましょう。疲れるまでやるのではなく、「もうちょっとできるけど・・・」と思っているところで終了するくらいが ちょうどいいです。毎日の頑張り過ぎない学習で上達していきませんか?

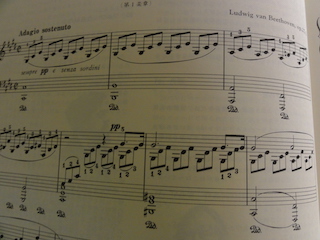

ベートーヴェンのピアノソナタ第14番の曲を学習している高校生の生徒さんがいます。第14番と言われてもピン!とこないかもしれませんが、「月光の曲」と聞くと

大抵の人はご存知ではないかと思います。この「月光」は、「悲愴」「熱情」とともに、ベートーヴェンの3大ピアノソナタの1曲。実は「月光」という

タイトルは、ベートーヴェンがつけたものではないことをご存知でしょうか?標題をつけることをあまり好まなかったと言われているベートーヴェンは、

「幻想曲風ソナタ」と名付けていました。

ベートーヴェンのピアノソナタ第14番の曲を学習している高校生の生徒さんがいます。第14番と言われてもピン!とこないかもしれませんが、「月光の曲」と聞くと

大抵の人はご存知ではないかと思います。この「月光」は、「悲愴」「熱情」とともに、ベートーヴェンの3大ピアノソナタの1曲。実は「月光」という

タイトルは、ベートーヴェンがつけたものではないことをご存知でしょうか?標題をつけることをあまり好まなかったと言われているベートーヴェンは、

「幻想曲風ソナタ」と名付けていました。そもそも「月光」という題名、どこからきたのでしょうか?ベートーヴェンの死後、この曲を 聴いたドイツの詩人が「スイスのルツェルン湖の月光の波にゆらぐ小舟のようだ」と表現したことから、定着したと言われています。この曲を作ったベートーヴェンがつけた 題名ではないのですね。また、ベートーヴェンの弟子であるツェルニーもこの曲について「夜、魂の悲しげな声が聞こえる」と表現しています。 当のベートーヴェンは、それについてあまり良い感想を持っていなかったとも言われています。「人の曲について、勝手にごちゃごちゃ言わないでよね・・・」 と、そんな風に思っていたかもしれません(笑)

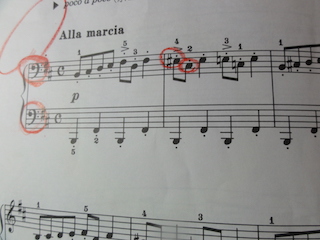

冒頭の楽譜部分を見てもわかるように、右手3連符、左手オクターブで始まる曲ですが、この形は 全曲を通して奏でられています。しかし、このどちらの音も伴奏です。静かにひっそりと始まるフレーズですが、響かせてほしい旋律は、5小節目から 出てくる付点の旋律になります。右手は伴奏も奏でながら旋律も奏でる・・・なんとも難しい技術がいる曲です。3連符が水辺を感じさせるような音楽、その上に 重なる付点の音符は葬送を思い起こさせるリズムだとする見方もあります。そんなところから「魂の悲しげな声」だと表現されたのかもしれません。実際には この曲は、身分の違う恋人に捧げられた曲で、身分が違うために別れることもわかっている恋人へ捧げられた曲です。ここからは私の勝手な思いですが、自分ではどうすることもできない思い、 やるせない思いを音に乗せて表現できるといいかなと思います。もっともっと自分を表現したいと思っているけれど、我慢する思いというか、押さえた 演奏を心がけるようにすると、ベートーヴェンの思いに近づけるのかなぁ?

曲の背景を知って、そこへ自分の考えや思いを曲に吹き込んでいくことで 自分の音楽が出来上がっていきます。自分の感じたイメージで自由に表現をしていきましょう。余談ですが、冒頭でお話ししたベートーヴェンの3大ピアノ ソナタですが、「悲愴」だけはベートーヴェン本人が標題をつけた曲です。「熱情」は、出版社がつけたと言われています。勝手に標題がつけられている現実を 知ったら、ベートーヴェンも驚いていることでしょう。日頃練習している曲も、自分なりのイメージを持って練習に臨むと、今までと違う発見があるかも? 時々は曲のことも考えて演奏してみるといいですね。

年が明けると、小学校では「6年生を送る会」(学校によって名称は違うと思いますが)と言って、合奏したり合唱したりの催しが行われる会があります。

卒業する6年生は先生や保護者との会もあります。各学年、そのような催しに向けて楽器のオーデションが行われる時期になりました。これから・・・と

いう学校もありますが、すでに終了した生徒さんもいらっしゃいます。生徒の皆さんには、オーデションのパート譜のレッスンも行っていますので、希望する

生徒さんは楽譜を持ってきてくださいね。

年が明けると、小学校では「6年生を送る会」(学校によって名称は違うと思いますが)と言って、合奏したり合唱したりの催しが行われる会があります。

卒業する6年生は先生や保護者との会もあります。各学年、そのような催しに向けて楽器のオーデションが行われる時期になりました。これから・・・と

いう学校もありますが、すでに終了した生徒さんもいらっしゃいます。生徒の皆さんには、オーデションのパート譜のレッスンも行っていますので、希望する

生徒さんは楽譜を持ってきてくださいね。そんな中、「オーデションに合格したよ」と、報告をしてくれた生徒さんは6年生。今まで、なかなか 思い通りにならず涙を飲んだこともあったのですが、今回は、見事オーデションに合格したのでした。この生徒さん、オーデションがあっても楽譜を 持ってくることがありませんでした。後から曲を聴かせてもらうと、リズム取りが間違っていることもあって、合格には至らなかったのだと思います。 小学校の楽器のオーデションとは言え、みんなが正しく演奏している中での間違いは命取り。厳しい世界が待っています。今回のオーデションも 「オーデションがある」と聞いていたので、「楽譜持ってきたら見るよ。大丈夫?」と何度か声をかけてきましたが、「大丈夫」との返事だけで、結局1度も 楽譜を持ってきてくれたことはありませんでした。(もっと頼ってくれてもいいのになぁ・・・とも思いますが)

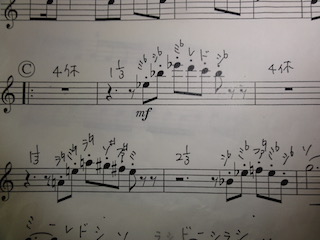

先日、合奏曲の楽譜を持ってきて くれたので見てみると、曲はモンスターハンターの「英雄の証」と言う曲。この曲、リズムが難しい曲ですがゲーム音楽ということもあって、よく耳にする 音楽。12分の8拍子の曲ですが、このリズムを正しく数えながら演奏できる6年生は果たしてどれだけいるのかな?知っている曲って雰囲気で演奏できたり します。本当はきちんとリズム取りをしながら演奏してほしいのですが、学校の先生もそこまでは全員に教えていられないので、仕方ないですね。でも、ピアノを 習っている生徒さんたちには、きちんとリズムが取れるようになってほしいと思います。せっかく楽譜を持ってきてくれたので、パッと見た感じで弾きにくい 箇所を一緒に練習しました。時間にして5分程度。写真に写っている、フラット、シャープ、ナチュラルの臨時記号がたくさん入っている箇所は、難しそう。 でも日頃のピアノ練習をしっかりやっている生徒さんなので、ちょっとレクチャーするだけで弾けるように。やっぱり日頃の姿勢がモノを言うようです。

最近よく思うのですが、小学校の合奏や合唱曲のピアノ伴奏譜を見ていても、年々難しくなっているように感じます。難しくなっても、できる 生徒さんも存在します。ピアノを習っている生徒さんも多いので、きっとそういう生徒さんたちが引っ張っていっているのだと思うのですが、何でも オーデションで決まる時代です。その時に1番上手に仕上がっている人が当然選ばれます。オーデション曲だけを頑張っていても、日頃の練習でのリズム取りや 音読みを頑張っていないとオーデションで残ることも難しいです。日頃の練習を真面目に行って、この生徒さんのように、1人でもオーデションに合格できる 読譜力を身につけていきましょう。

片手づつで構わないから、譜読みをしてくるように(弾いてくるように)言ってあった宿題の曲、レッスンに来るなり「わからなかったから弾いてこなかった」

と報告をしてくれたのは6年生の生徒さん。・・・・それ、絶対にウソ。わからないはずがない!楽譜は、右手も左手もヘ音記号で書いてあります。普通は、

大抵の曲は右手はト音記号、左手はヘ音記号で書いてあるのですが、音部記号は音の高さを表す記号であって右手・左手を表す記号ではありません。普段、

ト音記号もヘ音記号も弾いている生徒さんなので、「わからなかった」は有り得ないのです。

片手づつで構わないから、譜読みをしてくるように(弾いてくるように)言ってあった宿題の曲、レッスンに来るなり「わからなかったから弾いてこなかった」

と報告をしてくれたのは6年生の生徒さん。・・・・それ、絶対にウソ。わからないはずがない!楽譜は、右手も左手もヘ音記号で書いてあります。普通は、

大抵の曲は右手はト音記号、左手はヘ音記号で書いてあるのですが、音部記号は音の高さを表す記号であって右手・左手を表す記号ではありません。普段、

ト音記号もヘ音記号も弾いている生徒さんなので、「わからなかった」は有り得ないのです。では何故、「わからなかった」になってしまった のでしょうか?それは簡単!「わからなかった」ではなく、「面倒臭かった」が正解だと思います。宿題の曲をパッと見て、いつもと違う楽譜の有様に ギョッとしたのだと思います。その気持ちはよくわかります。私もパッと見た目の雰囲気で「あ〜面倒臭い。弾くのが嫌だな〜」と思うような楽譜や リズム取りがあります。だからと言って逃げるわけにはいかないので、面倒でも仕方なくでも(?)向き合います。決してわからないわけではないのです。 スムーズに頭の中に入ってこないから面倒臭いだけ。面倒臭がらずに取り組んで欲しかったなぁ。

私はどんな場面でも、答えを簡単に教えるような 優しい先生ではありません。答えを導くようなヒントは出していきますが、答えは教えない。わぁ〜怖!今回の生徒さんのレッスンでも、「じゃぁ、今ここで 音読みやって帰って」と、私が見守る中、音読みをしてもらいました。「ヘ音記号で書いてあるだけだから、ヘ音記号で音読みをやってごらん。それは鍵盤の どこの場所を弾くの? そこに右手を置いて」たったこれだけの言葉掛けで、曲の最後まで右手も左手も音読みができた生徒さん。だーかーらー、言ってる じゃん!「わからなかった」はウソなのです。レッスン中に1曲分の音読みができるわけですから、自分で取り組める力があるということ。面倒臭がっている 場合じゃない!

大きくなったとは言え小学6年生。誰かに認めてもらいたいし、見守ってもらいたい、褒めてももらいたい。まだまだそんな年齢 です。ピアノの練習も1人で孤独にやっていくのは寂しいと思います。いつも言っていますが、せめて小学生の間は見守り練習をお願いしたいのです。ただ 黙って横に座ってくれているだけでも嬉しいもの。時々「頑張っているね」の声かけをするだけで、随分と上達度合いは違ってきます。もちろん、ピアノだけの 問題ではないと思います。小学生の間に手をかけておくと、大きくなってからが本当に楽です。これ、ホントの話です。チャレンジする気持ちや前向きに物事を 考える気持ちなどは、周りが与える環境で変わっていきます。是非是非、お子様との時間を作ってあげてください。

少しづつ年末に近づいてきました。ピアノのレッスンも、来週は小学生対象のクリスマス会を行いますが、もう既に今年のレッスンが終了になっている

生徒さんもいらっしゃいます。1月のレッスン始まりの予定はわかっているでしょうか?レッスンの曜日によって、始まる週が違ってきますので、レッスンノート

や出席カードでご確認ください。わからない生徒さんは問い合わせをいただいても構いません。

少しづつ年末に近づいてきました。ピアノのレッスンも、来週は小学生対象のクリスマス会を行いますが、もう既に今年のレッスンが終了になっている

生徒さんもいらっしゃいます。1月のレッスン始まりの予定はわかっているでしょうか?レッスンの曜日によって、始まる週が違ってきますので、レッスンノート

や出席カードでご確認ください。わからない生徒さんは問い合わせをいただいても構いません。さて、今年の7月から始めた「100曲マスター カード」ですが、当初の予定通り、この12月で締め切り・集計を行なっています。これまでにも随時、生徒さんの進捗状況をブログやこのホームページで お知らせをしてきました。1番の頑張り屋さんは4歳の生徒さん。ピアノレッスンは始めたばかりで、大きな生徒さんと違い極々簡単な曲とはいえ、4歳さんに してはかなりの頑張り屋さんです。大人の生徒さんや高校生の生徒さんも頑張っています。

今年は1年にも満たず、なかなか思うように進まなかった 小学生の生徒さんたちも、1月からのマスターカードで気持ち新たに頑張っていきましょう。50曲、100曲の節目の終了で、「がんばったBOX」から1つ 選んでいただけます。来年も楽しみながら上達をしていけるように、コツコツと頑張っていきましょう。

今年のレッスンが続々と終わっていっていますが、小学生の生徒さんにインフルエンザになってしまった生徒さんがいます。やっぱり流行ってきているようです。

小学生の生徒さんたちとは、25日にクリスマス会を行う予定になっていますが、インフルエンザになってしまったらお越しいただくことはできないので、非常に

残念です。今年は小学生の生徒さんたちの参加人数が少ない上に、用事ができて参加できなくなってしまった生徒さんや、具合が悪い生徒さんが何人か

いらっしゃって、本当に少ない人数での開催になりそう。ですが、大いに楽しんで今年のピアノ教室を終了したいと思っていますので、体調管理には十分に

お気をつけください。

今年、初めて参加する生徒さんから問い合わせがありましたが、狭い教室で和気あいあいと行なっているクリスマス会ですから、 いつもの普段着でお越しください。生徒さんの中には、クリスマスの髪飾りやイヤリングなど、ちょっとしたクリスマスの小物を身につけてきてくださる方も いらっしゃいますが、いつもの格好で構いません。私は・・・サンタさんの帽子くらいは身につけようかな?毎年のことですが・・・。それよりも何よりも、 演奏曲の練習をお願いします。1年の締めくくりとしての会にもなっていますので、頑張ってきた成果を表現しましょう。

小学生の生徒さんに限らず、 体調を崩すと自分自身が辛いもの。手洗い・うがいを心がけて、楽しい冬休みを迎えられるように気をつけましょう。クリスマスやお正月も楽しみですが、 帰省や旅行などお出かけをする機会も増えますね。お出かけ先ではピアノの練習はできないことが多いと思いますので、楽しむときにはピアノのことも忘れて 楽しんで、帰ってきたらその分、ピアノの練習を頑張ってくださったらいいと思います。メリハリのある生活を心がけ、 年明けの最初のレッスンでは、元気な姿を見せてください。

今年、初めて参加する生徒さんから問い合わせがありましたが、狭い教室で和気あいあいと行なっているクリスマス会ですから、 いつもの普段着でお越しください。生徒さんの中には、クリスマスの髪飾りやイヤリングなど、ちょっとしたクリスマスの小物を身につけてきてくださる方も いらっしゃいますが、いつもの格好で構いません。私は・・・サンタさんの帽子くらいは身につけようかな?毎年のことですが・・・。それよりも何よりも、 演奏曲の練習をお願いします。1年の締めくくりとしての会にもなっていますので、頑張ってきた成果を表現しましょう。

小学生の生徒さんに限らず、 体調を崩すと自分自身が辛いもの。手洗い・うがいを心がけて、楽しい冬休みを迎えられるように気をつけましょう。クリスマスやお正月も楽しみですが、 帰省や旅行などお出かけをする機会も増えますね。お出かけ先ではピアノの練習はできないことが多いと思いますので、楽しむときにはピアノのことも忘れて 楽しんで、帰ってきたらその分、ピアノの練習を頑張ってくださったらいいと思います。メリハリのある生活を心がけ、 年明けの最初のレッスンでは、元気な姿を見せてください。

25日は小学生の生徒さんとのクリスマス会でした。8人の生徒さんたちと開催する予定でしたが、インフルエンザになった生徒さんや用事のできた生徒

さんがいらっしゃって、5人での開催となりました。多い年は13人で開催した時もありましたが、今年は5人での開催。こんなに少ない人数での開催は

初めてでしたが、それなりに楽しめたのかなぁと思います。

25日は小学生の生徒さんとのクリスマス会でした。8人の生徒さんたちと開催する予定でしたが、インフルエンザになった生徒さんや用事のできた生徒

さんがいらっしゃって、5人での開催となりました。多い年は13人で開催した時もありましたが、今年は5人での開催。こんなに少ない人数での開催は

初めてでしたが、それなりに楽しめたのかなぁと思います。1人2曲の演奏曲を披露して始まるクリスマス会。演奏前に、お友達の演奏は静かに 聴くことを話したのですが、やっぱりおしゃべりをする生徒さんもいらっしゃいます。自分の演奏が終わったら、カバンの中をゴソゴソして、プレゼントを 出したりする生徒さんも。何年か前にも、あんまりうるさく喋っているので、クリスマス会中に叱ったことがありました。その様子を保護者の方にも伝えさ せていただいたところ「ちゃんとできていると思っていても、実際はできていないのですね・・・」と、お母様がおっしゃいました。誰でも 「自分の子供はきちんとできている」と思っているし思いたいもの。でも実際には、親の目が届かないところでは、はじけてしまうお子さんもいます。 他の人の演奏は音を立てずに聴くもの。演奏している人に対しても、おしゃべりをしながら聴くと言うのは失礼に当たります。その場その場に合った行動が できる人になってほしいと思います。

写真は、名前ビンゴの様子です。今年は少ない人数でしたので、カルタのように床にカードを置いて、生徒さん たちに順番にめくってもらいました。名前ビンゴは、自分の名前に使われている文字が全て揃ったらビンゴです。名前の文字数が少ないからと言って 有利に終わらないところが面白いところ。その他お決まりの数字のビンゴも、ディズニーのビンゴカードがあったり、高学年の生徒さんたちには、自分で数字を 書き込んでもらうカードがあったりで、3回ほど行いました。参加人数も少なかったので、今年は生徒さんたちにもビンゴマシーンをまわしてもらうなど、 和気あいあいとした雰囲気の中でのクリスマス会でした。クリスマス会の締めくくりは、いつものじゃんけん大会です。私とじゃんけんをして負けなかった人に はプレゼントを持って帰ってもらいます。こちらは人数が少なすぎて盛り上がりには欠けた感じ。それでもワイワイガヤガヤと楽しく終了したクリスマス会 でした。

毎年2時間の予定で行うクリスマス会ですが、今年は少し早めに終わってしまいましたので、最後に「おんがくかるた」 をしました。実はこれ、レッスン時間の中でも取り上げたいなぁと思っている教材です。音符の長さや記号、楽語などをカルタ形式でとっていく遊びです。 遊びの中で楽しく覚えられる教材なのでオススメです。1番多くカードを取った生徒さんは6年生の生徒さんでした。流石ですね。今回は急にカルタ遊びを しましたが、年が明けたらカルタの一覧表を配りたいと思います。ピアノ演奏に大切な記号や楽語を、楽しみながら覚えていくとよいでしょう。来年のクリスマス会 では、「おんがくかるた大会」を開催してもいいかもしれませんね。みんな、がんばって覚えて〜。