講師から

昨日は和光ステップでした。教室の生徒さんからは、初めて参加する生徒さんから5回表彰を受ける生徒さんまで、年齢もレベルも様々。出演する時間帯も

見事にバラバラで、久しぶりにガッツリと(他の教室生も含めて)聴くことができました。たくさんの演奏を聴いた中で思うこともたくさんありますが、

それは次の機会に触れることにして・・・。今回の参加者の中で、生徒さんはどのように思ったのかわかりませんが、私もお母様も(きっと思ってい

らっしゃると思うのですが)不完全燃焼だった生徒さんがいます。・・・って私はかなり強く思っています。

昨日は和光ステップでした。教室の生徒さんからは、初めて参加する生徒さんから5回表彰を受ける生徒さんまで、年齢もレベルも様々。出演する時間帯も

見事にバラバラで、久しぶりにガッツリと(他の教室生も含めて)聴くことができました。たくさんの演奏を聴いた中で思うこともたくさんありますが、

それは次の機会に触れることにして・・・。今回の参加者の中で、生徒さんはどのように思ったのかわかりませんが、私もお母様も(きっと思ってい

らっしゃると思うのですが)不完全燃焼だった生徒さんがいます。・・・って私はかなり強く思っています。今回のステップに向けて、4~5ヶ月の 練習を重ねてきた生徒さん。前に一度、別のステップを参加する予定でしたが、お仕事の都合で参加できなくなり、今回が初めてのステップでした。 参加曲も敢えて難しいものは選ばず、これまでに学習してきた内容で弾けるものを2曲用意しました。私の考えとしては、初めての生徒さんには良い思い出と して心に残るように、十分に弾ける曲を用意したいと思っています。保護者の方からの強い要望がある場合を除いて、無理はさせない選曲・・・のはず だったのですが・・・。練習から何ヶ月経っても同じところを間違っていたり、スタッカートと付点の音符を間違って弾いていたりと、一向に ミスが直らない状態のままでした。小さな生徒さんなのでレッスンノートにも記しますし、保護者宛にメールで、何度か見守り練習のお願いもしてきましたが、 1月に入っても直っていないまま。私ばかりが焦っても仕方ないので、半ば開き直り状態。取り敢えず最後まで弾けたらいいかなぁと思うことにしました。

さて、この生徒さんは結局どうなったのかと言うと、最後の1週間でやっとミスが直ってきました。弾けていないことに気がついたお母様が、見守り 練習をしてくださったのでした。(いまごろ遅いよ!)レッスン中に直されたことは、自宅練習で直っているかどうか、意識をしているかどうかを、見守る 必要があります。小さなお子様の場合は、レッスンではできるようになっていても自宅では忘れている場合もありますし、自分ではやったつもりになっている 場合だってあり得ます。そのために見守りと声かけをお願いしています。ステップ本番では、暗譜はできなくて楽譜を見ながらの演奏でした。ステップは、 楽譜を見ていいことにはなっていますが、ソロ演奏者では楽譜を見る人がまずいません。 楽譜を見ながら何度もミスをしながらの演奏が終わりました。本番が終わったお母様は「恥ずかしくて外に出られません」と おっしゃっていました。やはり日頃の練習がモノを言います。

教室に通い始めた頃は見守り練習ができていて、上達するだろうなぁと思われる 生徒さんがほとんどなのですが、保護者がお仕事を始められたり、忙しくなったりすると、だんだんと下手になっていく生徒さんがいます。この生徒さんも その中の1人。保護者には保護者の時間サイクルがあり、子供のピアノのことばかりを考えているわけではありません。それはわかっています。私だって そうでした。私のように半ばゆる〜い生活をしていても、ゲームだってしたいし(子供かお前は!って言われそうですが)、「あんた(子供)のことだけ考えて いるわけじゃない!」って気持ちもあります。ですから、バリバリとお仕事をされているお母様はもっと忙しいでしょう。毎日は無理でも、せめて2~3日に 1度くらいはお子様のピアノの音を、横についてベッタリと聴いてもらいたいです。ステップに限らず学校のオーデションでも同じことが言えます。お子様は、 保護者の声かけを待っています。

中学生・高校生の生徒さんたちの中には、合唱コンクールでの伴奏者や、卒業式での合唱伴奏者がいます。小学校から活躍している生徒さんもいらっしゃり、

みんなそれぞれに活躍中です。今回、子供達に負けることなく、保育園での謝恩会で合唱伴奏をすることになった大人の生徒さん。ただいま、3月の本番に

向けて練習中です。

中学生・高校生の生徒さんたちの中には、合唱コンクールでの伴奏者や、卒業式での合唱伴奏者がいます。小学校から活躍している生徒さんもいらっしゃり、

みんなそれぞれに活躍中です。今回、子供達に負けることなく、保育園での謝恩会で合唱伴奏をすることになった大人の生徒さん。ただいま、3月の本番に

向けて練習中です。お子さんが3月に卒園を迎えられる生徒さん。合唱曲は「ずっといっしょ」と言う曲。恥ずかしながら、この歌を私は知りません でした。小学校の謝恩会での曲とはやっぱり違って、未就学児さん向けの歌。言われてみればそうですね・・・。小学6年生向けに歌う歌と一緒なはずが ありません。伴奏譜は3ページあり、左手の伴奏にやたらと動きがあって、弾きにくい曲になっています。今のところは楽譜通りでの練習ですが、生徒さんの 状況を見て、伴奏の形を変えるなどの変更も必要になるかもしれません。中学・高校の合唱コンクールのように堅い行事ではないので、弾きやすいように 変更して、ミスやつっかかりがないように仕上げることが最優先。みんなで楽しく歌えたらいいですね。

ピアノは決して子供だけが弾くものでは なく、過去には、結婚式で弾きたい・・・という友人代表の方や、お孫さんと一緒に音楽を楽しみたい・・・というおばあちゃまなど、短期間でのレッスンも 行ったことがあります。大人になっても楽しめるピアノ。謝恩会での伴奏も、きっといい思い出になると思います。あと1ヶ月ちょっとで本番です。仕上がりが 楽しみです。

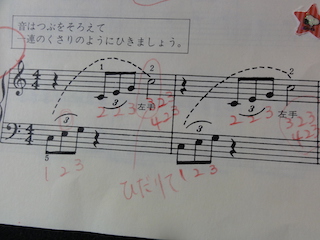

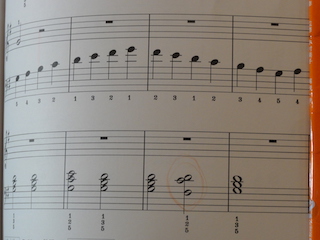

3連符の楽譜の写真ですが、「3連符は綺麗に粒を揃えましょう〜」的な話ではありません。もちろん粒は揃えますし、リズムが転ばないように指をしっかりと

支えて弾きます。今日はそれ以前の問題です。ですから、この楽譜でなくても良かったのですが、ちょうど生徒さんの練習曲での注意事項でしたので、自分も

当てはまっているなぁ・・・と感じる生徒さんは、意識をしていきましょう。

3連符の楽譜の写真ですが、「3連符は綺麗に粒を揃えましょう〜」的な話ではありません。もちろん粒は揃えますし、リズムが転ばないように指をしっかりと

支えて弾きます。今日はそれ以前の問題です。ですから、この楽譜でなくても良かったのですが、ちょうど生徒さんの練習曲での注意事項でしたので、自分も

当てはまっているなぁ・・・と感じる生徒さんは、意識をしていきましょう。休符が音符の間にちょくちょく入っています。この休符の時に、自分の 手はどのような状態になっていますか?休符は音を出さない音楽です。鍵盤を押さえていてはいけません。どの生徒さんも休符のことは言われなくてもわかって いるので、きちんと休んでくれています。それは良いのですが、休んでいる間の手の状態が問題なのです。休みの後に弾く音は、鍵盤の場所が離れていたり していませんか?それなのに、休みに入っても同じところで手がじっとしたままでは、次の音がサッと弾けませんよ?この楽譜でいうと左手の休符の後、 高音部の鍵盤まで移動させなくてはいけないので、特にサッサと左手を動かさなくては拍子通りに弾くことができません。弾く時になって左手を慌てて 持ってきても、微妙な空白ができてしまいますので、拍子通りとはいかないのです。

曲の学習が進んでいくことに伴って、演奏する鍵盤の範囲も 広がっていきます。自分の目の前にある鍵盤だけではなくなっていきます。離れた音を弾くことは結構出てきます。ブルグミュラーを学習中の 中学生の生徒さんの中にも、やはり離れた音を弾く時になって慌てて手を持ってきて、グシャン!と間違った音を弾いてしまうことがあります。一体、休符の 間に何をしていたの?と言いたくなるほど(笑)もちろん、休符がなくて離れた音を弾く場面もたくさんあります。休符がない分、こちらの方がかなり難しく なっていきます。

休符は確かに音のお休みですが、頭や手はお休みとはなりません。休符の間に次の音の確認をしながら、手を次の音の鍵盤まで 持っていく・・・この時に頭も使っているはずです。休符だからと言ってホッとする時間はなく、曲の最後まで気を抜かないようにしましょう。曲の 最後になって「あ〜もう終わりだ〜」と考えていて、最後の最後でミスをすることってありませんか?最後でミスをしてしまうと、せっかくの演奏も残念な ことになってしまいます。休符の時の手の過ごし方(?)を考えてみてください。

この時期、小学校では卒業に関する行事に向けて、楽器のオーデションが盛んです。どの学校でも5年生の生徒さんたちは「威風堂々」のオーデションが行われ

ます。卒業生の入場の時に演奏されることが多いからです。合奏を担当するのは5年生。そして結構な人数の人が大好きな曲でもあります。教室の生徒さんも、

大好きな「威風堂々」を鍵盤楽器で演奏したくて、オーデションに臨みました。結果が出るまでの間、「受かってないかも・・・」と心配の様子でしたが、

見事に合格。「良かったね〜」となるはずでしたが、そうはいきませんでした。

この時期、小学校では卒業に関する行事に向けて、楽器のオーデションが盛んです。どの学校でも5年生の生徒さんたちは「威風堂々」のオーデションが行われ

ます。卒業生の入場の時に演奏されることが多いからです。合奏を担当するのは5年生。そして結構な人数の人が大好きな曲でもあります。教室の生徒さんも、

大好きな「威風堂々」を鍵盤楽器で演奏したくて、オーデションに臨みました。結果が出るまでの間、「受かってないかも・・・」と心配の様子でしたが、

見事に合格。「良かったね〜」となるはずでしたが、そうはいきませんでした。合格発表後のレッスンに「受かったけれど・・・」とあまり 嬉しくない様子でやってきた生徒さん。手には別の曲の楽譜が・・・。なんで?どうして?持ってきてくれたのは「ひまわりの約束」。秦基博さんの「ドラえ もん」の曲でした。楽譜を見せてもらうと、「威風堂々」よりも明らかに難しくなっています。卒業式で演奏される「威風堂々」の部分は、ゆったりとした 部分なので16分音符などの速いリズムはありません。(実際には速いリズムの始まりなのですが、卒業式では演奏されません。全曲を通して聴いてみ ると、本当に良い曲です)それに対して「ひまわりの約束」は、16分音符あり、タタータのような変則リズムありで、リズム取りが大変な曲。生徒さんの パートは主旋律の担当ではないため、余計に大変なのかもしれません。

生徒さんは、「威風堂々」が弾きたくてオーデションを受けたのに、まさかの 曲変更になってしまいました。何故こういう事が起きるのでしょう?ここからは私の憶測ですが、生徒さんは完璧に近い状態で演奏されたのだと思います。 弾けていない生徒さんもいらっしゃったとの事なので、できる生徒さんは難しい曲の担当にされてしまったのだと思います。簡単な曲が弾けないのに、難しい 曲はさらに弾けませんから・・・。これには生徒さんも怒り半分、残念な気持ち半分のようです。大好きな「威風堂々」が演奏できない上に、難しい曲に なってしまって、特訓中のレッスンが続いています。本来ならピアノの腕を見込まれたのですから、喜んでいいところですが・・・。まぁ、今更仕方がない ので頑張るしかありません。時々、鬼にもなっちゃうけれど(笑)完璧に仕上げてみせます!

生徒さんそれぞれに気をつけるべきことは違います。小さな生徒さんでも大きな生徒さんでも、手の形には気をつけて欲しいですし、曲の雰囲気、イメージに

ついては考えて欲しいことです。特に、ぴあのどりーむやブルグミュラーを学習中の生徒さんは、曲名がついていますから、その曲のイメージが掴みやすいと

思います。

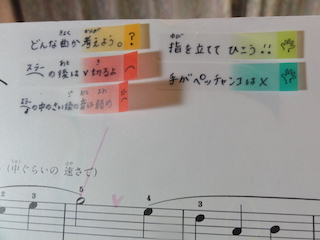

生徒さんそれぞれに気をつけるべきことは違います。小さな生徒さんでも大きな生徒さんでも、手の形には気をつけて欲しいですし、曲の雰囲気、イメージに

ついては考えて欲しいことです。特に、ぴあのどりーむやブルグミュラーを学習中の生徒さんは、曲名がついていますから、その曲のイメージが掴みやすいと

思います。さて、少しずつ表現力を養う学習に入った生徒さん、楽譜に付箋が貼ってありました。どんな事が書いてあるでしょう。どんな曲か 考えよう・スラーの後は切るよ・スラーの最後の音はやさしく・指を立てて弾こう・手がペチャンコはダメ・・・5枚の付箋に丁寧な字で書き込んでありまし た。まさにその通り。レッスンでは注意をしていますが、それは自宅練習でも守って欲しい事。自分が直さなければいけないこと・気をつけなければ ならないことを知ることから始めなければ、なかなか改善されません。こんなふうに楽譜の余白に貼ってあれば、練習の時に読み直すこともできますし、 思い出すこともできます。練習を始める前に、声に出して読んでみるのもいいですね。もっと学習が進んだ生徒さんならば、旋律と伴奏の音の バランスを考えることも求められます。スタッカートの切り方にも様々な切り方があります。ピアノ学習の進み具合で、気をつけることも増えていきます。 1つ1つを確実に自然にできるようにしていかなければ、先に進むことはできません。

何事も意識を持つことは大事です。何を直していくのかを 考えることはもちろんですが、それがきちんとできているかどうかを確かめることはもっと大事。自分の音をよく聴くことは、いつも言っています。 最初はわざとらしくなってしまうこともありますが、それは意識をしていることでもあります。直そうとする気持ちが大げさになってしまうのでしょう。 自分の気をつけるべきことを、今ここで一度考えてみましょう。まずは、何ができていて何ができていないのか、自分を知ることから始めていきませんか?

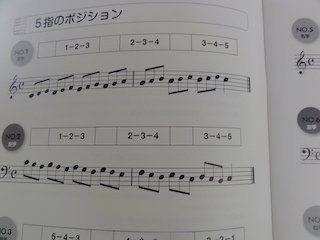

ピアノ学習を始めて、約7ヶ月の未就学児の生徒さんは4歳の生徒さん。毎週のレッスンで、テクニック教材、ぴあのどりーむ、ソルフェージュ、おみみの

学校、ワークブックを取り入れています。テクニック教材とぴあのどりーむ、ソルフェージュは欠かさずレッスンする教材です。ワークブックとおみみの

学校については、時間の都合でできたりできなかったり・・・。そんな生徒さんは今まさに、理想的なピアノ学習が進んでいます。どこが理想的なのかと

言うと・・・。

ピアノ学習を始めて、約7ヶ月の未就学児の生徒さんは4歳の生徒さん。毎週のレッスンで、テクニック教材、ぴあのどりーむ、ソルフェージュ、おみみの

学校、ワークブックを取り入れています。テクニック教材とぴあのどりーむ、ソルフェージュは欠かさずレッスンする教材です。ワークブックとおみみの

学校については、時間の都合でできたりできなかったり・・・。そんな生徒さんは今まさに、理想的なピアノ学習が進んでいます。どこが理想的なのかと

言うと・・・。ぴあのどりーむなどの曲集をどんどん進むのではなく、あくまでも音読み重視のレッスンだからです。レッスンを始められた時から、 音読みの重要性をお話ししてきましたし、保護者の方も理解を示してくださっているので、音符カードでの音読みを日課にしてくださっています。ある程度の 音を読めるようになるまでは、レッスンでも音読み重視。それと並行しながら、おみみの学校などの楽しい教材(何故だか、この教材はお子様に人気)や ワークブックを進めるようにしてきました。ぴあのどりーむの曲集のレッスンも、どんどん進むレッスンではなく、2曲から3曲を目処に進めていくことによって、 音読みの方が遥か先までできるようになっていきます。実際、この生徒さんは現在、ト音記号の高いドまでと、ヘ音記号の低いドまでの音が読めるように なっています。しかしレッスンでは、やっとト音記号のファまでとヘ音記号のソまでが出てきたばかり。音読みの方が進んでいるので、ピアノの練習が楽しい 状態が続いています。

ソルフェージュも取り入れていますが、こちらも簡単に読める音ばかりのものなので、初見で歌える曲集です。自宅での 宿題もありません。手を変え品を変えで音読みをしていくので、音読みが定着していきます。本当は、ぴあのどりーむの曲集も、1冊丸々弾けるはず。敢えて どんどん進まないレッスンです。「できるのだから進めばいいじゃない?」と思われるかと思いますが、今ここで進めていったとしても、音読みスピードが それ以上に進んでいなければ、必ずつまづいてしまいます。そうなると、音読みができないことでピアノが嫌になったり嫌いになったりして、楽しく進めること ができません。何が何でも音読みが重要なのです。

こんなに音読みが進んでいる生徒さん、自宅でピアノばっかり勉強しているかと言うと、そうでも ありません。保護者の方のお話では、ピアノの練習は全部で15分程度とのこと。テクニック教材や曲集の練習をして、音符カードでの音読みまでの一連の流れが できているそうです。それで15分。最近は、おんがくかるた(小学生さんのクリスマス会でしましたよね?プリントもお渡ししていますが、読んでいますか?) も読んでいるそうで、先日のレッスンでは、5つほど暗唱していました。これには流石に驚きましたけど・・・。ピアノ学習を楽しくするのは、やはり音読み です。生徒さんの妹さんや弟さんで、ピアノを習わせたいと考えていらっしゃるのなら、音読みをされておくとよいです。楽しいピアノ学習が進めていける ことと思います。

小さな頃からレッスンに通ってくださっていると、生徒さんの成長をしみじみと感じます。私よりも大きな手になった生徒さんは、小学4年生。手だけではなく、

身長も追い越されてしまいました。トホホ・・・。小さい頃から、同じ学年の生徒さんと比べても大きな生徒さんでした。大きな生徒さんの全てに言えること

ではないのですが、大きな手を持っていると簡単に大きな音が出せてしまうので、力任せに弾いてしまいがち。この4年生の生徒さんもどちらかと言うと、

力任せに弾いている生徒さん。「今年は指強化を目標にやっていくよ〜」と、勝手に目標を設定したのでした。

小さな頃からレッスンに通ってくださっていると、生徒さんの成長をしみじみと感じます。私よりも大きな手になった生徒さんは、小学4年生。手だけではなく、

身長も追い越されてしまいました。トホホ・・・。小さい頃から、同じ学年の生徒さんと比べても大きな生徒さんでした。大きな生徒さんの全てに言えること

ではないのですが、大きな手を持っていると簡単に大きな音が出せてしまうので、力任せに弾いてしまいがち。この4年生の生徒さんもどちらかと言うと、

力任せに弾いている生徒さん。「今年は指強化を目標にやっていくよ〜」と、勝手に目標を設定したのでした。力任せに弾いている生徒さんの 指は、指が寝ている事が多いです。ピアノは指先で弾くもの。指を寝かして弾くと、鍵盤に触れている指の面積が広いので、大きな音は簡単に出せます。でも、 その音って本当に綺麗でしょうか?大きな音と乱暴な音との違いはここにあります。乱暴な音って言ってしまうと言い過ぎかもしれませんが、綺麗ではない 音が出ているはず。欲しい音は、大きな音だけど綺麗な音です。やはり、ピアノは指先で弾きたいですね。大きな音も小さな音も、音の微妙な違いを出して いくのは指先です。まずは、指を立てて弾くことを徹底しましょう。

レッスン中にも「指を立てて」と、注意もしていますが、何よりも本人が意識を することが重要です。練習曲を弾いているだけでは徹底しないので、子供向けの「ハノン」を導入することにしました。「ハノン」はテクニック教材。前にも記し ましたが、同じテクニック教材でも、「バーナム」は表現力を身につける教材、「バーナム」は指を強化する教材になります。私のピアノ教室でも「ハノン」を 学習する生徒さんは半分くらい。指の力が弱かったり、形が悪かったりしている生徒さんには導入しています。20曲を学習する頃には、どの生徒さんも指が しっかりしてきて、見違えるような音が出るようになります。

大きな手を持っているとピアノには不向きかと言うと、それは逆。当然、大きな手を 持っている人が有利です。でもそれは、その手を正しく使っているから言えること。中学2年生のピアノ男子くんは、私よりも手も大きければ身長もすらりと 高い生徒さんですが、優しい柔らかな音を出します。大きな音も決して乱暴ではありません。さぁ、4年生の生徒さんも、1年後にはきっと音が変わっているはず。 1年もかかるの? と思われそうですが、1回できたからと言って簡単に変わるものではありません。自然に身につくまでにはかなりの時間が必要です。 なが〜い目で見守っていきたいと思います。

スラーの最後の音をドスン!と、ついつい大きな音で弾いてしまうのは、大抵の生徒さんに当てはまります。スラーの最後の音が5番の指や1番の指で弾く

場合は、特にそう。端っこの指って寝かせて弾くと弾きやすいために、自分が思った以上にドスン!と言う音が出てしまうのです。

スラーの最後の音をドスン!と、ついつい大きな音で弾いてしまうのは、大抵の生徒さんに当てはまります。スラーの最後の音が5番の指や1番の指で弾く

場合は、特にそう。端っこの指って寝かせて弾くと弾きやすいために、自分が思った以上にドスン!と言う音が出てしまうのです。スラーや音楽 の最後になる音を大きく弾いてしまう音楽を「尻もち音楽」と、私が勝手に言っているのですが、思いがけず尻もちをついた時の衝撃に似ていると思いません か?スラーの最後の音や音楽のまとまりの最後の部分は、優しく丁寧に収めて欲しい音です。中には、ここぞとばかり大きく弾いてしまう生徒さんもいますが、 それって格好悪い。尻もちをついてしまった時も、あまり格好の良いものではありませんよね?音楽も一緒。尻もちをつかない音、音楽を目指しましょう。

毎週のレッスンでよく練習をしてくださる小学2年生の生徒さん。尻もち音楽の話をしてから、自分で意識をし、気をつけてくださるようになりまし た。テクニック教材のバーナムで話をしたのですが、自分で楽譜に書き込んでくださるように。次の週のレッスンでは、見事なまでに綺麗な音楽になっていまし た。小さい小さいと思っていた2年生の生徒さんでも(失礼)、こんなに綺麗に弾けるものかと驚くくらいの出来栄えです。優しい音で最後の音が収まるように なりました。そしてさらに嬉しい変化も。どりーむのテキスト曲の練習にも、スラーの最後の音を気をつけてくれています。これまで、「スラーの最後の音は 切るんだよ」と言い続けてきましたが、実は優しく切って欲しいのです。ただ、1度にあれもこれもと注意が行き渡らないので、「切る」ことしか伝えていま せんでした。が、バーナムで音の切り方の学習をしたことで、曲集にも応用してくれたのです。

いつも言っていますが、バーナムと曲集は切り離して 考えるものではありません。弾き方の学習をするバーナム、それを実行する曲集です。学習してきたことは使っていかなければなりません。弾き方を1つ1つ 応用していくことで、より綺麗な音楽が生まれます。その為には今回の生徒さんのように、まずは自分の音楽を知って意識をすることが大事。ただ弾くだけの 練習から卒業して、自分の音を良く聴いて「尻もち音楽」から抜け出しましょう。

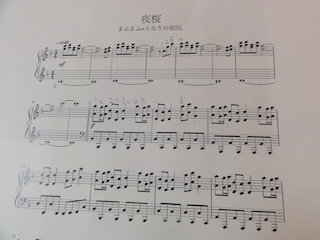

大方の基礎学習が終了した中学生の生徒さん。「どんな曲を練習していく?」との問いに、「弾きたい曲がある・・・」と即答でした。「まふまふの曲が

弾きたい」とのことでしたが、まふまふ?もふもふ?・・・今だに慣れない名前です。皆さんはご存知でしょうか?

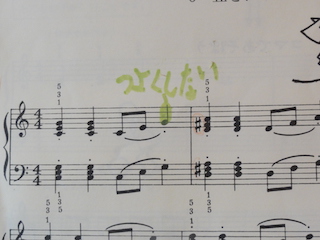

大方の基礎学習が終了した中学生の生徒さん。「どんな曲を練習していく?」との問いに、「弾きたい曲がある・・・」と即答でした。「まふまふの曲が

弾きたい」とのことでしたが、まふまふ?もふもふ?・・・今だに慣れない名前です。皆さんはご存知でしょうか?生徒さんが持ってきた曲は「夜 桜」というもの。曲どころか、アーティストの名前さえもわからない私。何度も何度も曲を聴いてみて感じたことは、曲ももちろんよいのですが、歌詞がよい と思える曲でした。友達以上の仲の良い2人の関係を歌っている(と思うのですが・・・)歌詞になっています。2人の絆の強さや過去の出来事などを通して、 お互いの友情が述べられているような歌詞です。そこには感謝があり、思い出があり、最後は「君に会えてよかった」と締めくくられている曲。ちょうど 多感な時期を過ごす中学生にとって、心に響くものがあるのでしょう。私、本当にオリジナルなアーティストさんの曲を聴かないので、いろんな曲があることに びっくりもしますが、そのような曲を見つけてくる生徒さんにも驚きます。一体どのようなきっかけで曲に出会うのかな・・・?

そう言えば、小学 生の生徒さんですが、「鬼滅の刃」の曲が弾きたい・・・と言っている生徒さんもいます。こちらは大丈夫。私でも知っています。今、全国的に流行っている 漫画ですよね?主人公の妹さんが鬼になっちゃう話。最初の何話かを見ましたが、私的にはあまり好きになれなかったと言うか・・・。そんな感じなので、 今、どのような展開になっているのかはわからないのですが、弾きたい曲があるというのは良いこと。ただそれは、ある程度の基礎学習が終わっていなければ 自分で弾く事ができません。音やリズムは最低でも理解しておく必要があるということ。言い換えれば、音、リズムがわかっていれば、自分で楽譜を読む ことができるということを意味します。その上で、弾きやすいように指番号を考えたり、弾くのに無理な場所があれば少し音を減らしたりなどをレッスンして いくことになります。もちろん「のっぺらぼう音楽」ではダメなので、表現の仕方もレッスンしていきます。

どちらの生徒さんも、自分の弾きたい 曲を練習していくことは、練習のモチベーションも上がり好きな曲も弾けて、まさに一石二鳥。基礎学習が終了する前の生徒さんは、自分の弾きたい曲に 向けて練習をしていけるといいですね。それまでに、弾きたい曲リストを作って目標にしていきましょう。まふまふを練習中の生徒さん、思ったより難しい 楽譜でしたが、頑張って練習してくださっています。みんなそれぞれに頑張って欲しいと思います。

この手は、2月に行われたピティナ・ステップに初参加した生徒さんの手。3年生の生徒さんですが、舞台での演奏は初めてで、緊張もあったのでしょう。曲の

途中で止まってしまったり、つっかかったりした舞台となりました。それでも堂々とした演奏で最後まで弾く事ができて、私もホッとしたのを覚えています。

生徒さんのピティナ・ステップには立ち会うようにしていますが、私もドキドキしながら舞台をみています。まるで自分の子供のように。ヘラヘラしている

私ですが、結構ドキドキしているんですよ(笑)

この手は、2月に行われたピティナ・ステップに初参加した生徒さんの手。3年生の生徒さんですが、舞台での演奏は初めてで、緊張もあったのでしょう。曲の

途中で止まってしまったり、つっかかったりした舞台となりました。それでも堂々とした演奏で最後まで弾く事ができて、私もホッとしたのを覚えています。

生徒さんのピティナ・ステップには立ち会うようにしていますが、私もドキドキしながら舞台をみています。まるで自分の子供のように。ヘラヘラしている

私ですが、結構ドキドキしているんですよ(笑)ステップに参加すると、先生方からの講評がもらえます。この生徒さんの講評用紙には、身体、手の 状態がとても良いと高く評価されていました。確かに小学3年生の手にしては、指が長いかな〜と思います。ピアノ弾きには、指は短いよりも長い方が向いて いると言えます。だからと言って、短いから弾けないとは言えません。私自身、指は短い方ですが、指の長さよりも1番大切なのは日頃の練習です。短い指 だからと言って悲観しないようにしましょう。そして、身体について。確かにこの生徒さん、ピアノを弾く時の姿勢がとても良いと思います。背中が丸く なっているわけでもなく、足もきちんと揃えて弾いています。舞台では変な格好で弾いている人はいないのですが、レッスン中は状態がよくない生徒さんも います。やはり日頃のレッスン状態が出てしまいますから、日頃から姿勢や手の形には気をつけたいですね。

ステップ当日の演奏では失敗して しまって、落ち込んでいるのかなぁと心配していましたが、身体や手のことを褒めてもらっていたので、生徒さん自身は嬉しそうでした。ピアノが上手に弾ける 下地ができているからこその、注意事項がたくさん書いてありました。どんなことかと言うと、右手左手の音のバランスを考えること、音の音色を研究して みること、スタッカートの弾き方について・・・など、初めて参加の生徒さんにはあまり書かれないような高度な注意事項でした。でも、よく考えてみてくだ さい。これら全て、自分の音をよく聴くことに繋がっています。レッスンでもいつも言いますよね?自分の音をよく聴くこと、それは、自分の耳を育てる ことに繋がっていくものです。自分の耳で良く聴いて直していかなければなりません。やっぱりそこに行き着くのですね。

身体の姿勢や、手の形など は、どの生徒さんにも共通している注意事項です。ピアノ曲を素敵に弾けるようにするための下地は、まずは姿勢・手の形。今一度、ピアノを弾いている自分の 手を見てみましょう。きちんとできているでしょうか?姿勢を正すことから始めてみましょう。

ピアノ学習を始めた時から、手の形についてはうるさく指導しています。大きな音が欲しいわけじゃありません。手の形を丸く、指先で弾いて欲しいのです。

特に小さな生徒さんの場合は指の筋肉もありませんから、しっかりした音は出せません。大きな音を出す前にやって欲しいのは、手の形を整えること。指が

しっかりしてきて筋肉がついてくるようになれば、大きな音は出るようになりますから、まずは手の形・指先を意識して練習をしましょう。最初の

段階から手の形や指先意識を促してきたつもりですが、なかなか改善されないケースもあります。直る・直らないは、自分の意識次第です。生徒さんに

合った教材の用意もありますので、地道にやっていくしかありません。

ピアノ学習を始めた時から、手の形についてはうるさく指導しています。大きな音が欲しいわけじゃありません。手の形を丸く、指先で弾いて欲しいのです。

特に小さな生徒さんの場合は指の筋肉もありませんから、しっかりした音は出せません。大きな音を出す前にやって欲しいのは、手の形を整えること。指が

しっかりしてきて筋肉がついてくるようになれば、大きな音は出るようになりますから、まずは手の形・指先を意識して練習をしましょう。最初の

段階から手の形や指先意識を促してきたつもりですが、なかなか改善されないケースもあります。直る・直らないは、自分の意識次第です。生徒さんに

合った教材の用意もありますので、地道にやっていくしかありません。どうしても力に頼ってしまう生徒さんの、指先意識を変えようと頑張って もらっている生徒さんがいます。レッスン中には何度も「指先で弾いて」と注意をしているので、最近は少しづつですが改善されてきたようにも感じるのです が、指先で弾いていても、第一関節が内側に入ってしまう弾き方はよくありません。写真のように、第一関節ら先の指がべったりと鍵盤に触れているような 弾き方ではダメなのです。これは、まだ力任せに鍵盤を押さえている証拠。力が強すぎるために、指が圧縮されて指先が潰れてしまっている状態です。この ような状態になるというのは、力を入れすぎです。どの程度の力で鍵盤を押せばよいのかは、生徒さんにしかわかりません。ピアノを弾いている自分の指の 状態を、第一関節をよく見てみるとよいでしょう。指先で弾けているか、第一関節から先の指がべったりしていないかを確認する必要があります。

指の状態を正しくするために取り入れる教材は「ハノン」です。お子様向けのハノンの教材がありますから、その教材を使って練習していきます。教室では、 大人の生徒さんにも使っていただいています。当然、この生徒さんにも使ってもらっているのですが、「私にはゆっくりは合わない」と言って、速い速さで 弾いてきてしまいました。できていれば速くても構いません。でも・・・本当に指は良い状態で弾けていますか?第一関節は潰れていないでしょうか? そこを直すための教材です。速さを競っているわけではないので、ゆっくりで自分の指の状態を確認しながら練習をしていきましょう。

せっかく 練習してきてもらった教材でしたが、結果はやり直しとなりました。何のために練習しているのか、どのようにしていかなければならないのかを考えていくと、 弾き方や練習の仕方も変わってくると思います。いつも言いますが「速く弾けるけれどぐちゃぐちゃ」と「遅いけれど綺麗」では、どちらの弾き方が良いでしょう か?もちろん、「遅いけれど綺麗」の方です。綺麗に弾けた上で、速く弾きたいのであれば速く弾けばよいだけ。まずは、きっちりと正しい弾き方を身につけて いきましょう。次のレッスン、期待していますよ。

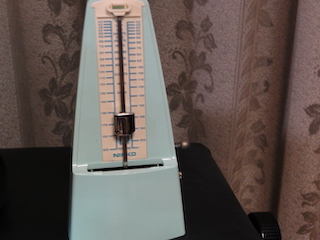

3月のピティナ・ステップに参加予定の生徒さんのレッスンは、今が仕上げの時。3月は月末近くに行われるので、まだ少し余裕はありますが、できれば2週間前

には仕上げたいところ。表現力はこれから更に磨きをかけるとして、曲の基本的なことはできて欲しい時期です。

3月のピティナ・ステップに参加予定の生徒さんのレッスンは、今が仕上げの時。3月は月末近くに行われるので、まだ少し余裕はありますが、できれば2週間前

には仕上げたいところ。表現力はこれから更に磨きをかけるとして、曲の基本的なことはできて欲しい時期です。生徒さんに本番通りに演奏して もらったところ、テンポが一向に定まりません。同じ曲なのに、速さがあっちにいったりこっちにいったりしています。 曲ごとに、メトロノームの速さを指定してあったのにどうして?「メトロノームに合わせてる?」「やっていない」即答でした。なんで?どうして? 「数字、言ってあったでしょ?」「だって本番ではメトロノームに合わせられないのに、やっても無駄かなって・・・」 うっそー!? 流石の私も・・・・。 確かに、本番の舞台ではメトロノームは使わないし、横で誰かが数えてくれるわけでもありません。自分で正しい速さを感じて演奏しなければいけません。 だからって、今、メトロノームに合わせて練習することが無駄になるものではありません。自分で正しく弾けていると感じている現在の演奏は、実際は正しく ありません。それをこのまま、本番までメトロノームに合わせることなく練習を続けても、正しい速さで弾けるようになるでしょうか?

メトロノーム に合わせて練習をすることは、もちろん速さを一定にするため。本番では使えないメトロノームなのに、何で合わせるの?それは、正しい速さを体・手・指に 覚えさせるためです。何度も何日も合わせている練習をしていくと、自然と体が覚えていくようになります。楽譜を見ないで弾く「暗譜」も同じです。 暗譜で弾けるようにするために、繰り返し練習をします。速さも一緒。正しい速さを体に覚えさせるために、メトロノーム練習をします。ですから、メトロノー ム練習は今なんです。本番近くになって慌ててメトロノーム練習をしても間に合いません。

さて、この生徒さんは1年間に何度もステップに参加する ほどのステップ常連者。何度も参加をして慣れているが故の思いがあるのかもしれません。最初はきちんと練習にも向かえていたはず。メトロノーム練習も 面倒臭くなってしまったのかなぁ?でも、メトロノーム練習をするのは今でしょ。体が覚えてしまうまでしっかりとメトロノームと向き合って欲しいと 思います。

ピアノを弾き始めて、こちらが何も言わないのに私の顔を確認する生徒さん。どうも、間違っているのか間違っていないのか、不安になっているよう。いやいや

いや、何も言っていないし間違ってもいませんよ。そんなに不安かな?

ピアノを弾き始めて、こちらが何も言わないのに私の顔を確認する生徒さん。どうも、間違っているのか間違っていないのか、不安になっているよう。いやいや

いや、何も言っていないし間違ってもいませんよ。そんなに不安かな?私の勝手な想像ですが、自分の演奏に自信がない場合や、自宅練習で間違った 途端、保護者から注意を受けている生徒さんによくある行動のような気がします。もちろん間違って弾いている時は、可能な限りで注意を促して欲しいの ですが、できれば生徒さん本人が自分で気がついて正しく直す方がいいです。でも生徒さんは正しいと思って弾いているので、注意を出すタイミングが難しい です。間違った途端、ここぞとばかりに「それ、違うでしょ」と言葉を投げかけられれば、生徒さんは萎縮してしまいます。間違いに気がつかないで先に 進んでしまった時に、「今のところ何か変だったよ」「間違っていない?」との言葉掛けがあれば、生徒さん自身で考えることができます。もちろん、バリバリ 弾きこなす中学生・高校生の生徒さんになれば、これまでの付き合いの年数もあって、少々乱暴に言っても(・・・そんなつもりはありませんが)大丈夫なの ですが、せめて小学生の間は、しっかりと自分で考える力をつけて、自分で間違いを探してもらう方法を取りたいと思っています。間違ったことは悪いことでは なく、次から気をつけていけばいいこと。そんな考えで進めていけるようにしています。

間違いを直して弾く場合も、私の顔を伺って弾いている 生徒さんもいますが、残念ながら私の顔には答えは書いてありません。答えは楽譜の中にしかありません。ですから私からかける言葉も「楽譜をよく見て ごらん」だけ。音読みやリズム取りができている生徒さんの間違いで多いのは、新しく調号を学習した時。これまで、シャープやフラットを臨時的につける 臨時記号で弾いていたものが、調号として出てくるようになると、すべての音に調号のシャープ・フラットをつけなければなりません。調号楽譜に慣れない 生徒さんにとっては、シャープ・フラットをつけ忘れる状態になってしまうのです。要するに、黒鍵で弾かなければならない音を白鍵のまま弾いてしまう 状態です。でもこれ、良く聴いていると変な音楽になっています。自分の音を良く聴くことをしていると、間違いに気がつくはずですから、良く聴きながら 練習をしましょう。

たとえ間違っていても、1週間をかけて練習をしてきた曲ですから、自信を持って弾き始めて欲しいです。誰だってわざと間違え ようと思って練習をするわけではありません。間違えていたっていいじゃない?次から直せばいいのです。ただ、直されたものをいつまでも直さないのは アウト。そんなことをしていたら、私の頭からツノ?が出てきてしまいます(笑)曲の演奏は楽譜がすべてです。楽譜の中にしか答えはありませんから、楽譜を 良く見ること・自分の音を良く聴くことの2つを守って練習に取り組んでください。

右手メロディー、左手伴奏になっている曲の演奏は、もちろんメロディーが伴奏よりも響いていなければなりません。伴奏の方が大きな音楽って、一体何の

曲を弾いているの?状態ですし、耳にも心地よく音楽が入ってきません。大まかにはそういうことになるのですが、伴奏だからと言って、無意味に面白みが

なく演奏してしまうのは違います。その左手、左手だけで弾いた時に、語れていますか?

右手メロディー、左手伴奏になっている曲の演奏は、もちろんメロディーが伴奏よりも響いていなければなりません。伴奏の方が大きな音楽って、一体何の

曲を弾いているの?状態ですし、耳にも心地よく音楽が入ってきません。大まかにはそういうことになるのですが、伴奏だからと言って、無意味に面白みが

なく演奏してしまうのは違います。その左手、左手だけで弾いた時に、語れていますか?ここで言う「語る」というのは、音楽として成り立っています か?ということです。謝恩会伴奏の練習に頑張っている大人の生徒さん。右手で歌唱のラインメロディーを弾いているので、完全に右手がメロディーの 伴奏譜です。ですが、このメロディーも左手の伴奏があってのメロディー。左手伴奏が上手に弾けてこその右手です。例えば曲の弾き始め部分、右手の動きが 止まっている時の左手は、ちょっとした音の動きがあります。この動きはとても綺麗な音の並びになっています。ここを「のっぺらぼう」で弾いてしまうのは もったいない。せっかくの綺麗な響きなので、強弱をつけて弾いてあげると素敵な音楽になります。ただ、あくまでも大げさな強弱ではなく控えめに。でも わかってもらえるように。何とも微妙な音の大きさが必要になってきます。言葉で言うと簡単ですが、これ、結構難しいです。

こういう場面は、 お子様の練習曲にもでてきます。例えば、左手が「ブン、チャッ、チャッ、チャッ」の4拍子伴奏では、1拍目の「ブン」がコツン!と少しだけ大きな音で演奏 し、そのあとの「チャッ、チャッ、チャッ」は控えめに演奏します。「ブン、チャッ、ブン、チャッ」の伴奏であれば1拍目と3拍目の「ブン」がコツン!の 音になります。何気ない伴奏の中にも、そこには奏でて欲しい音楽が存在しているのも事実。音が1音づつ下りていっていたり上がっていったりしているところ にも、必ず聴かせたい音楽が存在しています。自分の音をよく聴いたり、楽譜の中の音の動きに意識を向けると、わかってくるようになります。そういう時は、 左手も浮き出てくるように演奏するといいでしょう。

表現力学習の取り掛かりは、メロディー大きく伴奏小さくから始まりますが、それをマスター すると、伴奏の中の音楽を見つける学習です。伴奏の左手だけで演奏した時に、その左手の音楽はリズムに乗って弾けているでしょうか?左手だけでも楽しく 弾けていますか?学習が進んでいる生徒さんは、左手も語れる演奏を目指して練習してみましょう。

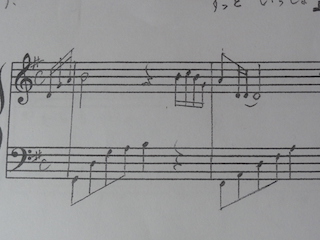

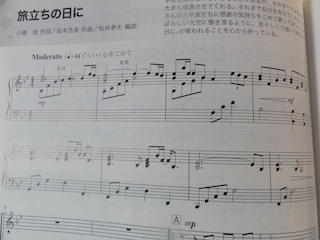

「旅立ちの日に」のレッスンをしている高校1年生。卒業式の定番曲です。生徒さんの通う高校では、1年生は卒業式に出席しないとのことですが、歌の練習は

1年生でもするらしく、本番で弾くことはないのですが、音楽の先生に頼まれて伴奏者になりました。日頃はソナタレベルの曲をレッスンしている生徒さん

ですから、「旅立ちの日に」の伴奏曲は、生徒さんにとっては簡単な曲。私からのアドバイスも多くはありません。

「旅立ちの日に」のレッスンをしている高校1年生。卒業式の定番曲です。生徒さんの通う高校では、1年生は卒業式に出席しないとのことですが、歌の練習は

1年生でもするらしく、本番で弾くことはないのですが、音楽の先生に頼まれて伴奏者になりました。日頃はソナタレベルの曲をレッスンしている生徒さん

ですから、「旅立ちの日に」の伴奏曲は、生徒さんにとっては簡単な曲。私からのアドバイスも多くはありません。実はこの生徒さん、最近、 毎週毎週違った曲のレッスンになっています。前の週には、所属する吹奏楽部のピアノパート譜を持ってきてのレッスンでした。こちらの曲も、吹奏楽部の先生に 頼まれての演奏だったようで、32分音符の入った速いリズムの曲でした。その前には、高校の選択音楽での、グループ別の発表での曲が5~6曲あったと思いま す。ですから、本来行うべきピアノレッスンではないことをしていることが多い生徒さんです。それでも、生徒さんの様子は本当に楽しそう。次から次へと 変わる曲の練習だけでも大変なのに、苦しそうではありません。実際、苦しいとは思っていないようで、生徒さん本人も楽しいと言っていました。学校の 先生に頼られるようになったのは、高校に入学して春に行われた合唱コンクールでの、ピアノ伴奏の腕を認められたのだと思います。誰かに頼られて、学校で 活躍をして、輝く学校生活を送っている生徒さんです。

レッスンの最後に、「こんなに上手に弾くようになったけど、ピアノ辞めたいって思ったことも あるでしょう?」と意地の悪い?質問をしてみました。答えは「ある」と、即答。やっぱりあるよねぇ。周りの人間は、上手に弾いている生徒さん、輝いている 生徒さんの現在の姿を見て憧れます。でもここに至るまでには、苦しいことも辛いこともあります。当然、辞めてしまいたい・・・と思うこともあるでしょう。 でも、辞めてしまえば楽にはなりますが、それまでです。ピアノに限らず、何かを成し遂げようと思えば、つまづいたり辛いことがあったり、嫌いになったり ・・・様々なことが起こります。そこを乗り越えられるかどうか、我慢強く粘れるかどうかで変わってきます。

学校の学習でもピアノでも、毎日の 生活においても、右肩上がりで全てが順調に進むわけではありません。時には立ち止まってじっくり向き合わなければならないこともあります。習得する までに、時間を要することもあります。特にピアノの練習は、毎日の積み重ねが大きい習い事です。学校などで活躍したいと考えて生徒さんは、毎日のコツコツ 練習や辛いことを乗り越えた先にあるものを信じて、突き進んで欲しいと思います。