講師から

小学生以上の生徒さんたちは、学校生活が大変なことになってしまいました・・・・。急な発表で、お仕事をお持ちのお母様は特に大変になっているのでは

ないでしょうか?そんな中、ピアノレッスンはどうなるのでしょうか? と、保護者の方からの連絡を何件かいただきました。全員の保護者の方達とお話を

させていただいたわけではありませんが、ピアノレッスンをお休みにして欲しい・・・という申し出がなかったことと(有難いことに、お休みにしないで

欲しいという意見をいただきました)1対1でのレッスンのため、感染リスクは少ないのではないか、と考えられることから、ピアノレッスンについては通常

通りの対応とさせていただきます。ただ、当然ですが、具合が悪かったり、発熱がある場合はお休みをしてください。決して無理はなさらないようお願いいたし

ます。

小学校の卒業式はどうなったのでしょうか?教室にも6年生の生徒さんが何名かおられます。最後の晴れの日なので、なくなったとしたら 残念ですね。我が家にも大学を卒業する子供がいるのですが、大学の卒業式はなくなってしまいました。まぁ、仕方のないことですが、これもまた親としては 残念です。ただ、大学生なので親は出席しないのですが・・・・。(もちろん出席できますが、我が家はしないだけ)早く終息してくれることを祈るだけ ですね。

そんなこんなで通常のレッスンをしますが、レッスン時間について、変更をしたい場合はご連絡をいただければ、可能な限りで変更したい と考えています。ただし、午前中は大人の生徒さんもおられますので、午後の早い時間への変更でお願いしたいです。思いがけないことで自由な時間が増えま したが、せっかくの時間ですから、学習やピアノの練習時間を少し増やして、頑張りすぎない程度に頑張りましょう。そして、体調管理もしっかりとお願い します。レッスン、楽しみにしています。

小学校の卒業式はどうなったのでしょうか?教室にも6年生の生徒さんが何名かおられます。最後の晴れの日なので、なくなったとしたら 残念ですね。我が家にも大学を卒業する子供がいるのですが、大学の卒業式はなくなってしまいました。まぁ、仕方のないことですが、これもまた親としては 残念です。ただ、大学生なので親は出席しないのですが・・・・。(もちろん出席できますが、我が家はしないだけ)早く終息してくれることを祈るだけ ですね。

そんなこんなで通常のレッスンをしますが、レッスン時間について、変更をしたい場合はご連絡をいただければ、可能な限りで変更したい と考えています。ただし、午前中は大人の生徒さんもおられますので、午後の早い時間への変更でお願いしたいです。思いがけないことで自由な時間が増えま したが、せっかくの時間ですから、学習やピアノの練習時間を少し増やして、頑張りすぎない程度に頑張りましょう。そして、体調管理もしっかりとお願い します。レッスン、楽しみにしています。

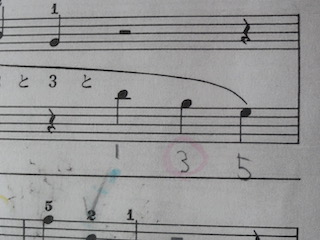

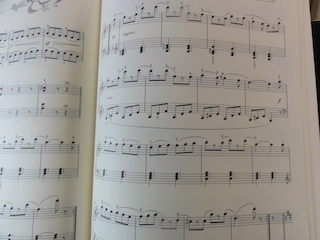

「ここで終わりじゃないの?」生徒さんが練習曲を弾いてきてくれました。実はこの曲、ページをめくった次のページにも続いていく曲です。3ページにわたって

曲が続いているのですが、初めてのページめくりの練習曲でした。いやいやいや、どうみても終わりの線(終止線)になっていないよね? と、思って気が

つきました。私、何となく今までレッスンをしてきましたが、終止線のお話をしてきてない・・・・。

「ここで終わりじゃないの?」生徒さんが練習曲を弾いてきてくれました。実はこの曲、ページをめくった次のページにも続いていく曲です。3ページにわたって

曲が続いているのですが、初めてのページめくりの練習曲でした。いやいやいや、どうみても終わりの線(終止線)になっていないよね? と、思って気が

つきました。私、何となく今までレッスンをしてきましたが、終止線のお話をしてきてない・・・・。これは完全に私のミス。これまで間違いなく 弾いてこられたのは、短い曲の練習曲だった(ページをめくる練習曲がなかった)ことで、スルーしてきてしまいました。私の頭の中では、小節線と終止線 の違いが明確なので、説明するまでもなく普通に練習を進めていけばわかることなのですが、これじゃぁいけません。生徒さんには悪いことをしてしまい ました。反省です。小節線は、小節と小節を区切っている線ですが、写真のように普通に1本線で区切ってあります。終止線は、その曲の終わりを示す印に なるのですが、2本線になっていて、2本目の線は少し太く書いてあります。いつも練習している曲の終止線を見てみるとよくわかると思います。太く書いて あるはずです。普段はあまり深く考えずに見ていませんか?言われてみるとよくわかります。

今回のように、自分の中の常識が相手の中では常識 ではないことって、ピアノに限らずあると思います。自分がわかっているので相手もわかっている・・・ではありません。特に初めて習う習い事は、真っ白な 状態の生徒さんですから、どんな小さなことでも全て初めて。気がつかせてくれた生徒さんには感謝です。何か疑問に思ったことがあれば、些細なことでも OKです。教えてくださいね〜。

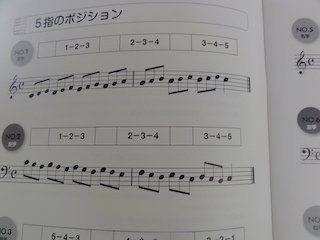

小さな未就学児さんにも音符カードで音読みをできるように練習をしてもらっています。4歳の生徒さんも、音読みが順調にできてくるようになって

います。どりーむのテキストの練習曲での音読みも間違いがありません。小さな生徒さん用のテクニック教材1冊が終えたので、2冊目のテクニック教材に

移ったところ、今まで読めていた音なのに引っかかるようになりました。何故?これには、保護者の方も不思議顔。

小さな未就学児さんにも音符カードで音読みをできるように練習をしてもらっています。4歳の生徒さんも、音読みが順調にできてくるようになって

います。どりーむのテキストの練習曲での音読みも間違いがありません。小さな生徒さん用のテクニック教材1冊が終えたので、2冊目のテクニック教材に

移ったところ、今まで読めていた音なのに引っかかるようになりました。何故?これには、保護者の方も不思議顔。実はこれ、よくあることなん です。いつも読んでいる音符カード、テキストでは正しく読めるのに、教材が変わった途端、読めなくなってしまう・・・・何とも不思議。どうしてこんな 現象が起こるのかわかりませんが、小さな生徒さんにはよくあること。微妙に音符の大きさや色の濃さが違ってくると、別のものとして認識されるのかも しれませんね。ですから、ただ1つのテキストだけを進めるやり方よりも、ソルフェージュのテキストをやったり、曲集のテキスト、テクニックのテキスト ・・・・という具合に、様々な楽譜での音読みをやっていくことが良いのです。何年も習ってきた生徒さんになると、違う楽譜だから読めない・・・なんて ことはなくなりますから、音符読みも慣れが必要です。

中にはごく稀ですが、四分音符では読めるのに、全音符では戸惑ってしまうお子さんも いらっしゃいます。四分音符と全音符の違いは、白い音符か黒い音符かの違い。もちろん音符の長さは違いますが、どちらの音符でも読む音の高さが 違っているわけではありません。習い始めの時期には、こうしたことが起こりますから注意が必要になってきます。様々な楽譜に目を通している生徒さんは、 音読みも素早くなってきます。小さい間は音符読みが定着しますし、大きくなってからは、音読みのスピードが早くなっていきます。どちらにしても、音読み に関してはいいことばかり。自分の好きな曲でも何でも構いませんから、様々な楽譜に目を通す機会を増やしていくと、ピアノの上達も目に見えて早く なっていくでしょう。試してみてください。

ピアノ曲を演奏するにあたって大切な指番号。弾き始めの音や所々に書いてある指番号ですが、全ての音に指番号が書いてあるわけではありません。書いていない

から、自分の好きな指番号で弾いてもいいの?と考えることもできますが、そうではありません。例えば、ドレミと弾くときに、右手では123で弾きますが、

わざわざ145では弾きません。少し極端すぎる例でしたが、そういうことです。基本は、鍵盤に指をセットした時、そこにある指で弾きます。

ピアノ曲を演奏するにあたって大切な指番号。弾き始めの音や所々に書いてある指番号ですが、全ての音に指番号が書いてあるわけではありません。書いていない

から、自分の好きな指番号で弾いてもいいの?と考えることもできますが、そうではありません。例えば、ドレミと弾くときに、右手では123で弾きますが、

わざわざ145では弾きません。少し極端すぎる例でしたが、そういうことです。基本は、鍵盤に指をセットした時、そこにある指で弾きます。ペダルの踏み方を学習している生徒さんは、指番号を自分で調べて書き込んできてくれました。ペダルの学習を進めているということは、ある程度のピアノ 学習が進んでいるということ。指番号も丁寧には書いてありませんので、正しい指番号がわかっていなければなりません。レシソと弾くところは、きれいな 三和音の音の並びになっています。これは和音の基本の指番号で弾くことになります。ソシレの和音を弾くときの指番号を思い浮かべてみてください。 左手で531の指番号で弾いていませんでしたか?この生徒さんは、前にテキストで学習したページを一緒に持ってきて、「ここと一緒だから135でいいですか ?」と書き込んでくれていました。そうなんです。それで良いのです。和音には和音の基本の指番号がありますから、活用できるように覚えていくように しましょう。

ただし例外もあります。次に弾く音の並びによっては、基本の指番号では弾かないこともあります。ピアノの鍵盤は88鍵あります。 それを合計10本の指で弾くわけですから、いつもいつも基本の指番号で弾けるとは限りません。そんなときには必ず、楽譜には弾いてほしい指番号が書いて あります。基本の指で弾くところはわざわざ書いてありませんが、イレギュラーな指で弾く場合にはわざわざ書いてありますので、指番号が書いてある場合には、 楽譜の中の指番号を守りましょう。正しく弾くべき指番号で演奏している指の姿を見ていると、演奏の状態も綺麗です。弾きやすさや綺麗さが備わっていると、 曲の仕上がりも違っていきます。わざわざ変な指番号で弾いて、間違った音で演奏してしまっている生徒さんもちらほら見かけます。それ、わざわざ間違いを 自分で作っているようなものでしょ。指番号の基本を頭に入れて演奏していきましょう。

生徒さんの中には、曲の出始めの鍵盤の位置を、1オクターブ間違えたまま弾いてしまう生徒さんがいます。こちらが何も言わずに黙ったままでいると、気が

つかないのか、間違ったまま認識しているのか、ずっとそのまま。音が間違っているわけではなく、1オクターブそのまま違えて弾いているので、音自体は

正しく読めているのだと思うのですが・・・・。何故そんなことになるのでしょうか?

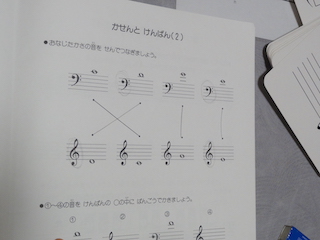

生徒さんの中には、曲の出始めの鍵盤の位置を、1オクターブ間違えたまま弾いてしまう生徒さんがいます。こちらが何も言わずに黙ったままでいると、気が

つかないのか、間違ったまま認識しているのか、ずっとそのまま。音が間違っているわけではなく、1オクターブそのまま違えて弾いているので、音自体は

正しく読めているのだと思うのですが・・・・。何故そんなことになるのでしょうか?ピアノは鍵盤の数が88鍵あります。ピアノを弾くときに座る 椅子は、88鍵ある鍵盤の大体真ん中です。椅子に座ったときに、自分の目の前にあるドが真ん中のドになります。ピアノ学習を始めたときに最初に学習する 事柄の1つに、3つのドがありましたよね?覚えているでしょうか?先ほどの真ん中のド、そこから1オクターブ右にいったドが高いド、反対に1オクターブ 左にいったドが低いドです。この3つのドは、間違いなく覚えるようにしましょう。

ピアノの鍵盤で3つのドを覚えたなら、次は五線譜の中の音符 と照らし合わせて正しく認識することをしましょう。せっかく正しく音が読めていても、鍵盤のどこの場所から曲が始まっているのかわかっていなければ、 結局は正しい曲になりません。真ん中のドは楽譜の中では、ト音記号もヘ音記号も土星?のような形をしていますよね?五線譜の中の音符と鍵盤の位置を、 まずは3つのドで間違いなく覚えていくようにするとよいでしょう。1オクターブ間違いは、何人かの生徒さんがやってしまう間違いです。私からすると、 「音が合っているから何でもいいや」と聴こえてきます。しかしそうではありませんよね?正しい音符と鍵盤の位置を覚えて、初歩的な間違いをすることの ないように気をつけて欲しいです。

「センセ、センセー」と、学校からの帰り道で生徒さんに呼ばれました。「なになになに?」と、私。教室でも外でも、おチャラけた私が出ています。何事か

と思ったら、おもむろに校歌の伴奏譜を出してきて「校歌の伴奏者に選ばれちゃった」とのこと。私も出かける時だったこともあって、「取り敢えず弾いて

きて。頑張ってやっていきましょう」と声をかけてその日は終了。

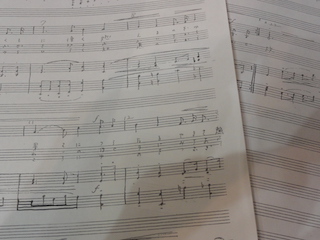

「センセ、センセー」と、学校からの帰り道で生徒さんに呼ばれました。「なになになに?」と、私。教室でも外でも、おチャラけた私が出ています。何事か

と思ったら、おもむろに校歌の伴奏譜を出してきて「校歌の伴奏者に選ばれちゃった」とのこと。私も出かける時だったこともあって、「取り敢えず弾いて

きて。頑張ってやっていきましょう」と声をかけてその日は終了。そして迎えたレッスン日。突然の話だったので、何がどうなって伴奏者になった のか私もわかっていないので、詳しい話を聞かせてもらいました。生徒さんも学校で突然に先生に呼ばれたよう。担任の先生と学年主任の先生に呼ばれて 「日頃の学校生活の態度が良い人の中から、ピアノが弾ける人を選びました。校歌の伴奏は、式典(入学式や卒業式)で弾くことが多いので、きちんと できている人から選びました。校歌伴奏の練習をしておいてください」と、言われたそうです。今回、学校の先生からはっきり言われたことで、日頃の学校 での生活態度が判断の基準になっていることがよくわかりました。選ばれた生徒さんは、無遅刻無欠席が続いているそう。もちろん授業中の態度も良いそうで (じゃないと選ばれないからね)、居眠りをしたり、おしゃべりをしたりもないとのこと。まぁ、ピアノを習っている生徒さんは、概ね生活態度は真面目 なので、心配はしていませんが。

合唱コンクールの伴奏者は、各クラス2名と人数も多いので、少々生活態度が悪いくらいでは外されることは ありません。ピアノの腕が1番です。しかし、式典の伴奏者になると、校歌や他の合唱曲を入れても、ピアノ伴奏者は数人程度。言わば、その学年・その学校の 顔になりますから、生活態度が良くなければ選ばれません。ですから、今回の校歌伴奏のお話は、とても光栄なことです。

写真にあるのは学校から 渡された楽譜です。いや〜、この楽譜で弾ける?点のような音符で、しかも小さすぎ。これじゃぁ、弾きたくても練習が進みません。でも大丈夫。こちらの 学校、教室の生徒さんからは校歌伴奏者が何人も出ている学校なので、何年か前に勝手に書き換えた楽譜があります。早速、書き換えた楽譜をお渡しして、 校歌レッスンとなりました。上手に弾く・弾かないは生徒さん次第。私はホンのちょっとのお手伝いをするだけです。堂々と校歌を演奏する生徒さんの姿、 目に浮かびます。がんばれ〜。

生徒さんが小学校の中学年や高学年になると、今までお勤めをされていなかった保護者がお勤めをされるようになったり、仕事が忙しくなるタイミングに入って

しまったりすることがあります。そうなると、今まで付き添い練習ができていた生徒さんが、急に1人で練習をすることになり、結果、テキストが進まないと

いった状況に陥ります。それは、曲が長い・短いに関わらず、8小節程度の曲であっても進まない状況になっていくことが多いです。あまりに状況が悪く

なると、私からも保護者の方にお伝えしています。何度かお伝えしますが、あまりに状況が改善されないままだと、私も言わなくなっていきます。(申し訳

ありませんが)

生徒さんが小学校の中学年や高学年になると、今までお勤めをされていなかった保護者がお勤めをされるようになったり、仕事が忙しくなるタイミングに入って

しまったりすることがあります。そうなると、今まで付き添い練習ができていた生徒さんが、急に1人で練習をすることになり、結果、テキストが進まないと

いった状況に陥ります。それは、曲が長い・短いに関わらず、8小節程度の曲であっても進まない状況になっていくことが多いです。あまりに状況が悪く

なると、私からも保護者の方にお伝えしています。何度かお伝えしますが、あまりに状況が改善されないままだと、私も言わなくなっていきます。(申し訳

ありませんが)今回、ここ1〜2ヶ月のレッスンが劇的に変わった生徒さんがいます。教室に入ってこられたときには、お母様はお仕事をお持ちで したが、付き添い練習ができていた生徒さんでした。私からも付き添い練習の必要性をお話しましたし、それに同意されたのだと思います。レッスンを始めた 当初は順調に練習も進んで、順調なレッスンだったのですが、気がついたらテキストが進まない状況に。生徒さんのレッスン様子からも、付き添い練習ができ ていないことはわかります。急に、ミスが直っていない状況が何ヶ月も続いていくからです。そこで、お母様にはっきりとお伝えしました。テキストが全く 進んでいないこと、8小節程度の曲に2ヶ月ほどかかってようやく合格していることなど。お母様もびっくりでした。っていうか、自分の子どものレッスンの 様子を知らないってどうなのよ!(怒)って私は思いますけど・・・・

こんなことがあってから、ここ1~2ヶ月で劇的に変わった生徒さん。教室に 入会された当時のレッスン状況に戻ってきました。1日15分程度でいいのです。できれば毎日が理想ですが、せめて2日に1回の付き添い練習で、お子様の 上達につながり、何より毎回のレッスンが笑顔になっていきました。今までは、8小節の曲ですら1ヶ月以上もかかっていましたが、つい先日は、12小節の 曲を1週間で合格するまでに。同じミスも繰り返さなくなり、必ず次のレッスンでは合格できるようになりました。生徒さんだって、同じミスを毎回注意 されるのは嫌な気持ちになりますよね。ピアノのレッスン内容は、生徒さんの状況によって変わっていきます。高度な内容のことは、楽譜通りに弾けている 生徒さんにしかお話できません。せめて1度間違ったミスは繰り返さないように、付き添い練習をお願いしたいです。

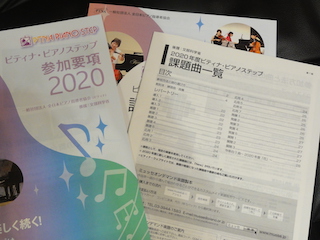

来週に控えたピティナ・ステップが中止となりました。連絡があったのは、先週末。それまでステップに照準を合わせてのレッスンだったので、生徒さんたちの

出来具合は、ほとんど出来上がった状態です。さて、どうするか?今回はコロナの影響とはいえ、主催者側の中止となったので、返金にも応じてもらえますし、

5月以降のステップに振り替えることもできます。取り敢えず参加を見送った生徒さんもいらっしゃいますが、中には、5月に振り替えたいと申し込みをされる

生徒さんもいらっしゃいました。

来週に控えたピティナ・ステップが中止となりました。連絡があったのは、先週末。それまでステップに照準を合わせてのレッスンだったので、生徒さんたちの

出来具合は、ほとんど出来上がった状態です。さて、どうするか?今回はコロナの影響とはいえ、主催者側の中止となったので、返金にも応じてもらえますし、

5月以降のステップに振り替えることもできます。取り敢えず参加を見送った生徒さんもいらっしゃいますが、中には、5月に振り替えたいと申し込みをされる

生徒さんもいらっしゃいました。ただここで1つの問題が。保護者も私も心配しているのは、生徒さんのモチベーション。ほぼほぼ仕上がっていた 曲です。ステップ参加の回数を重ねている生徒さんは、参加レベルも簡単ではありません。今から1~2ヶ月で新たな曲を仕上げるには時間がありませんし、 同じ曲の演奏になると、モチベーションが続くかどうか・・・・。今すぐの演奏ならば文句なしの演奏になりそうですが、2ヶ月後の演奏になると、ガタガタに なる可能性だってあり得ます。良い状態を長い期間保つことは、簡単なことではありません。

そんな中、生徒のお母様から、今までの曲の演奏の ままで、子供が弾きたがっている曲のレッスンをしてもらえないか?との申し出がありました。やはりお母様も、お子様のステップに対するモチベーションを 心配されてのことでした。せっかく練習をしてきたのでステップには出てもらいたい、その中には、お子様が舞台で演奏する姿を見たい気持ちも入っていると 思います。お子様が興味がある曲、弾きたいと思っている曲があるのならば、それらの曲の練習を取り入れながら、モチベーションを保つのは良い考えだと 思います。ただし、注意事項もあります。いくら弾きたい曲だと言っても、あまりに自分のレベルに合っていない難しい曲のレベルですと、楽しむどころか 好きな曲の練習がストレスになってしまいます。モチベーションを保つための練習ならば、楽しみながら練習ができることが最低条件。あまり難しい曲を選ぶ ことのないようにしましょう。

日頃のレッスンでも同じことが言えます。毎日の練習が単調なものに感じられてきたときは、1曲好きな曲の練習を 挟んでみたりするのもよいでしょう。いつもと違う曲の練習をすることで、ピアノに向かう気持ちが前向きになることもあります。実際、日頃はテキストの 練習をしている生徒さんでも、弾きたい曲が見つかった段階で、その曲だけのレッスンを取り入れている生徒さんもいらっしゃいます。弾きたい曲と 通常のレッスン曲の両方を上手に取り入れながら、上達している生徒さんです。生徒さんによって、様々なレッスンの形があります。 レッスン曲で相談がある場合は、いつでも声をかけてくださいね。

ブルグミュラー「タランテラ」を上手に弾いてきてくれた生徒さんはピアノ男子。優しい性格を表しているような曲に仕上がっていましたが、この「タランテラ」

は舞曲です。毒グモのタランチュラに噛まれた時に、タランテラの舞曲を踊って毒を抜く・・・とも言われていますが、狂ったように踊り続ける様を表している

曲です。ということは、優しい曲ではなさそうです。

ブルグミュラー「タランテラ」を上手に弾いてきてくれた生徒さんはピアノ男子。優しい性格を表しているような曲に仕上がっていましたが、この「タランテラ」

は舞曲です。毒グモのタランチュラに噛まれた時に、タランテラの舞曲を踊って毒を抜く・・・とも言われていますが、狂ったように踊り続ける様を表している

曲です。ということは、優しい曲ではなさそうです。この曲は2ページにもわたる曲。長い曲になってくると、曲の最初から最後までが単調ではありま せん。1曲の中に全く違った曲の雰囲気が入っています。雰囲気が違っているのですから、当然、弾き分けをしなければいけません。強弱をつけることも1つの 弾きわけですが、それだけではなく、スタッカートが使われているのか、スラーで旋律がつながっているのか、長い拍の音符がたくさんあるのか、などでも曲は 違ってきます。こちらの「タランテラ」は、曲の途中にスタッカートではありませんが、スタッカートぽく演奏する場面があります。なぜスタッカートぽいのか ?この曲は速く演奏する曲のために、スタッカートが使われていない音符でも、リズムによっては、スタッカートになってしまうのです。そのため、軽く演奏することになって しまうのです。かと思ったら別の場面では、四分音符にスタッカートがついています。この曲の四分音符のスタッカートは、八分音符のスタッカートのように軽い 感じにはなりません。少し重く弾く感じになります。軽く仕上げるのか、重く仕上げるのか、弾き分けをしてほしい箇所です。

曲の弾き分けは、演奏 する曲のイメージや雰囲気によっても変わってきます。小学低学年の生徒さんが練習をしていた「アビニヨンの橋の上で」の曲は、右手も左手も四分音符の スタッカートで書かれています。四分音符のスタッカートだから重く・・・ではなく、曲の雰囲気から軽く演奏することが正しいです。橋の上で輪になって 踊る・・・という歌詞からもわかるように、楽しくみんなで踊る曲ですから、楽しそうに演奏したいですね。自分の演奏する曲名、演奏した時の曲の 雰囲気などから、曲の仕上がりをイメージしてみると、弾き方も変わっていきます。今練習している曲は、どんな曲でしょうか?イメージしてみて。

「こっちの曲は練習やってきたから。」と、生徒さんが自信満々にテキストの曲を弾き始めました。実はその前のテクニック教材の練習が、あまり進んでいな

かった生徒さん。「指を見ながらきちんと練習してね」と、私からダメ出しをされたばかり。「こっちばっかりやってた」とのことで、テキストのレッスンに

入りました。でもこれ・・・16分音符の入った速くて長い曲。テキストの最後の方の曲なので、難しくなってきている曲です。

「こっちの曲は練習やってきたから。」と、生徒さんが自信満々にテキストの曲を弾き始めました。実はその前のテクニック教材の練習が、あまり進んでいな

かった生徒さん。「指を見ながらきちんと練習してね」と、私からダメ出しをされたばかり。「こっちばっかりやってた」とのことで、テキストのレッスンに

入りました。でもこれ・・・16分音符の入った速くて長い曲。テキストの最後の方の曲なので、難しくなってきている曲です。最後まで弾き終わって の感想は生徒さんの言う通り、多分、こちらのテキストの曲は一生懸命に練習してきたのだと思えるような出来栄え。と言うのも、先週のレッスンの様子 から、合格までにちょっと時間がかかりそうだと感じていた曲だからです。(失礼ですが)それがスルスルと曲の最後まで仕上がっていました。なんで? どうして?この曲がそんなに好きだったの?生徒さんが頑張れた理由は、お母さんの魔法の言葉でした。この曲の次に来る曲は、ベートーヴェンの 「エリーゼのために」です。初級テキストに掲載されていますから、1曲全てではなく中間部の激しい部分は割愛されていますが、曲の出だしのあの 有名な旋律は練習することができます。お母様が「次の曲、エリーゼだから早く聴きたい」と、生徒さんに声かけをなさったそう。その言葉に応えた生徒さん。 次の曲に進むために頑張ってくれたのですね。

やっぱり1番の励みは保護者の言葉かけです。誰よりも長く過ごしているのはお父さん・お母さん ですから、私がかける言葉よりも嬉しいはず。お父さん・お母さんから「早く聴きたい」と言われれば、頑張っちゃうのも子どもです。いや〜、お母さん、 上手にお子様を乗せましたね?聴いてくれる人がいるっていうだけで、練習にも気持ちが入ります。「エリーゼのために」は、ピアノ男子もピアノ女子も 憧れる曲です。今回は中間部が入っていない曲になっていますが、いつか中間部を含んだ全曲が演奏できるといいですね。

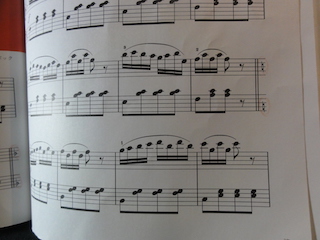

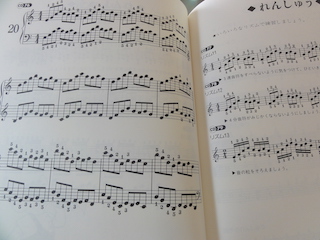

テクニック教材ハノンのNo.20に取り組んでいる生徒さん。No.20は、1オクターブ広がった音型を上行し下行する練習曲です。音が1オクターブに広がって

いるので、他の音を触りやすく弾きにくい曲です。ハノンの練習方法は、まずはテーマの部分をゆっくり弾くことから始まります。テーマが正しく演奏でき

なければ、後に練習することになる様々なリズムのバリエーションを、上手に演奏することができないからです。もちろん、リズム練習に入っても音ミスを

しないで仕上げるようにします。

テクニック教材ハノンのNo.20に取り組んでいる生徒さん。No.20は、1オクターブ広がった音型を上行し下行する練習曲です。音が1オクターブに広がって

いるので、他の音を触りやすく弾きにくい曲です。ハノンの練習方法は、まずはテーマの部分をゆっくり弾くことから始まります。テーマが正しく演奏でき

なければ、後に練習することになる様々なリズムのバリエーションを、上手に演奏することができないからです。もちろん、リズム練習に入っても音ミスを

しないで仕上げるようにします。ゆっくりでの練習ができてきたので、リズム練習に入った生徒さんでしたが、どうしても16分音符のリズム練習に なると、ある部分でつっかえてしまいます。弾きにくい上に速い速さで弾かなければならないので、ミスなしでは難しいよう。それまでの3連符のリズムは難なく こなしてきた生徒さん。あともう少しなのですが・・・・。レッスンでは、つっかかる部分だけを取り出してゆっくり弾いてみたり速く弾いてみたりしましたが、 あまり何度も回数をこなしていると、指も頭も(?)煮詰まってきてしまいます。上手に弾かなきゃ・・・と思うあまり、焦る気持ちも出てきてしまいます。 そんな時は、こちらのリズム練習には入っていないのですが、付点の音符や逆付点の音符、スタッカートなど、やっていないリズムを取り入れて練習をして みることをおススメしています。

毎回つっかかる部分が同じ箇所の場合は、その部分だけができていないのですから、1曲全部を練習することは ありません。前後1~2小節を加えた部分を取り出して、やったことのない違うバリエーションで5回練習をやってみましょう。煮詰まった指がほぐれていきます。 今回のレッスンでは、つっかかった部分を含む4小節を取り出して、付点のリズムで練習をしてもらいました。そして、課題の16分音符での演奏へ。あら 不思議。つっかかることなく演奏を終えることができました。生徒さんも「間違えなかった」と、不思議顔。煮詰まった時ほど柔軟な対応が必要です。

例えば、いつも練習している曲でも、何だか調子が悪い、上手に弾けない・・・と感じることもあると思います。気分が乗らない時だってあります。 気乗りがしないまま練習を重ねていても、あまり良い結果は生まれません。そんな時は、今まで練習してきたお気に入りの曲や、好きなアニメのメロディーでも なんでも構いませんから、いつもと違う曲をポロん!と弾いてみるなど、自分の指も気持ちもほぐしてあげると良いです。たまには遊び弾きだってやらないと、 楽しめません。1日くらい、違うものしか弾かない日があったっていいんじゃない?柔軟な対応でピアノ学習を進めていきましょう。

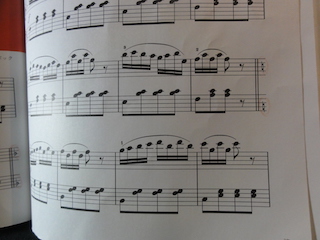

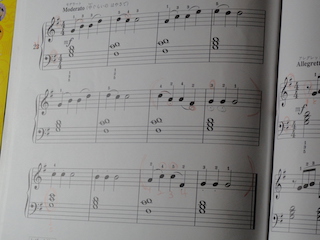

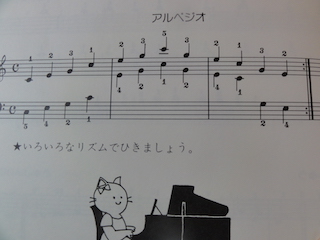

アルペジオの練習に入った生徒さん。アルペジオとは、和音の横になみなみ線が書かれていて、バラ〜ンと素早く音をずらして弾く奏法です。しかしここで言う

アルペジオは分散和音の練習を指しています。和音は、一度に2つ以上の音を同時に弾くこと。(2つの音を同時に弾く場合は、重音と表現することもあります)

例えば、ドミソの3つの音を同時に弾くことは和音です。分散和音はそのドミソをドミソドミソドミソ・・・と、オクターブを超えて弾く奏法です。写真の

楽譜では2オクターブを使った分散和音の練習になっています。

アルペジオの練習に入った生徒さん。アルペジオとは、和音の横になみなみ線が書かれていて、バラ〜ンと素早く音をずらして弾く奏法です。しかしここで言う

アルペジオは分散和音の練習を指しています。和音は、一度に2つ以上の音を同時に弾くこと。(2つの音を同時に弾く場合は、重音と表現することもあります)

例えば、ドミソの3つの音を同時に弾くことは和音です。分散和音はそのドミソをドミソドミソドミソ・・・と、オクターブを超えて弾く奏法です。写真の

楽譜では2オクターブを使った分散和音の練習になっています。このような分散和音は、中級以上の練習曲に進んでいくと、ちょくちょく出てくる ようになります。「エリーゼのために」の曲にも出てきます。さて、その分散和音の弾き方ですが、指変えをするときに、いつもの弾き方で指トンネルを作って 弾いてしまうと、肘がクネクネとした動きになってしまいます。この肘クネクネは、分散和音でなくてもやってはいけない弾き方です。肘はいつもまっすぐな まま演奏します。でもそうすると・・・分散和音が綺麗に弾けな〜い状態になってしまいます。ドミソを123の指で弾き始めますが、次のドミソも123、また 次のドミソも123・・・の指で弾きますので、音をつなげて綺麗に弾くためには肘クネクネが必要になってきますし、肘クネクネをやめようと思えば音は つながらなくなります。どうするどうする?

綺麗に弾いてほしい分散和音ですが、実際の演奏では音は切れていいのです。指変えの時に、 パッと素早く横の動きで3の指から1の指へ手首ごと移動させて弾く弾き方が正解です。いくらパッと素早くといっても、実際には音は切れてしまいます。 でも気をつけてほしいのは、切れるから仕方ない・・・と堂々と切ってしまうのは間違い。切れてごめんね〜くらいの申し訳なさ(?)がほしいところ。 ですから、音が切れているのか切れていないのかわからなく聴こえるように演奏します。鍵盤に指をはべらせるイメージです。

分散和音の練習で 難しいのは、両手で分散和音を弾くこと。右手の指変えと左手の指変えが同時でないために、右手で指変えをする時につられて左手が鍵盤から離れてしまったり、 左手の指変えの時に右手が離れてしまったりと、もう片方の指につられてしまうのです。最初から両手で弾くことはかなりの難関なので、練習方法としては、 まずはしっかりと片手での練習を行うこと。片手スラスラ弾きを目指します。最後に上手になった片手同士を合わせて弾いていきましょう。綺麗な分散和音の 弾き方を目指したいですね。

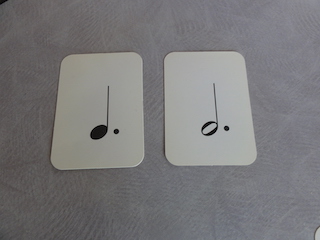

小学生以下の生徒さんと一緒に、お菓子を使って音価確認をしています。未就学児の生徒さんは、八分音符を学習していないので八分音符を抜いたものを、

小学生以上の生徒さんには、八分音符を入れての確認テストです。4分の4拍子で考えてもらっていますが、8分の6拍子の学習も終了している生徒さんへは、

8分の6拍子での音符の長さも考えてもらっています。音符だけでなく休符も入っています。それぞれの生徒さんに合わせた確認ですので、全てわかっていな

ければならないのですが・・・・。

小学生以下の生徒さんと一緒に、お菓子を使って音価確認をしています。未就学児の生徒さんは、八分音符を学習していないので八分音符を抜いたものを、

小学生以上の生徒さんには、八分音符を入れての確認テストです。4分の4拍子で考えてもらっていますが、8分の6拍子の学習も終了している生徒さんへは、

8分の6拍子での音符の長さも考えてもらっています。音符だけでなく休符も入っています。それぞれの生徒さんに合わせた確認ですので、全てわかっていな

ければならないのですが・・・・。生徒の皆さんが間違いやすいものの1つに、付点四分音符と付点二分音符があります。付点四分音符は1つと 半分の音符、小数点で言うならば1.5の音符です。付点二分音符は3つの音符になります。生徒さんの頭の中では、この2つはごっちゃになるようで、付点 二分音符が1.5になったり、中にはお菓子を5つ置いて5拍の音符を作ってみたり・・・。ありゃありゃ、大変なことになっている生徒さんもいます。曲を 弾く時には123と数えたり、1と2と3と・・・数えて正しくリズム取りができているのに、いざ、音符の長さを聞いてみると正しくない答えが返ってくると いうことは、まだまだ音符の長さが定着していないということ。リズムが違っていれば正しい曲にはなりませんから、しっかりと正しく覚えるように していきましょう。

休符でややこしいものは、全休符と二部休符です。休符の名前を覚えていれば間違うことはないのですが、大抵の生徒さんは 休符の名前までは覚えていないので、こちらも「どっちがどっち?」状態になっています。帽子の形をしている休符は二部休符ですから、2つの休み、逆に 帽子がひっくり返っている(逆さになっている)ものは全休符で、4拍もしくは3拍の休みになります。全休符は、1小節全部休みを表す休符なので、4拍子の 曲の場合は4拍の休みになりますし、3拍子の曲の場合は3拍の休みになります。変身するお休みです。レッスン中には「帽子は2つ」と言って覚えてもらう ようにしていますから、帽子の形を2つの休みだと覚えるようにすると間違うこともないでしょう。

今回、3ヶ月ぶりに音価確認をしましたが、 大抵の生徒さんは何らかの間違いをしてしまったり、全く忘れてしまったりしていました。覚えたはずの音符や休符ですが、少し期間が開いてしまうとあやふや になるようです。本当に定着するまでは、ちょこちょこと取り入れた方がいいかもしれません。でも大丈夫。定着するまでコツコツとやっていけばいいだけ。 何事も1回や2回では定着しません。ゆっくりと時間をかけて定着させていきましょう。