講師から

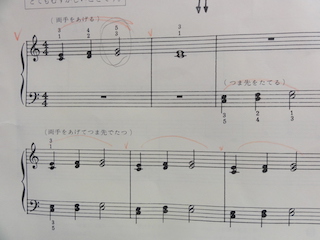

和音の連なりを綺麗に弾く練習をしている生徒さん。和音とは、2つ以上の音を同時に弾くこと。ドミソ、レファラなど基本の三和音はテキストにもよく出てきますね。

難しくなってくると、4つの音の和音や5つの音の和音、1つの指で同時に2つの音を押さえながら弾く和音も出てきます。

和音の連なりを綺麗に弾く練習をしている生徒さん。和音とは、2つ以上の音を同時に弾くこと。ドミソ、レファラなど基本の三和音はテキストにもよく出てきますね。

難しくなってくると、4つの音の和音や5つの音の和音、1つの指で同時に2つの音を押さえながら弾く和音も出てきます。ここでの和音の練習は、 二音の和音を綺麗につなげて弾く練習です。綺麗につなげて弾く練習の前に、まずは和音の音が揃っているかどうかの確認が必要になってきます。よくありがち なのは、音が揃わずにバラン〜とバラバラに音が響いてしまったり、音がかすれてきちんと出なかったりすること。そのようになる原因は、同時に鍵盤を 押さえていないから。また、指先に力が入りすぎていても綺麗な和音は弾けません。指ペチャンコ状態で鍵盤を押さえていると、鍵盤に触れている指の面積が 大きくなるため、余計な力が入ってしまい和音を綺麗に弾くことができません。和音は、単音を弾く時よりも更に指先意識が必要になってきます。指を立てて 自分の音をよく聴きながら、音が揃っているかどうかの確認をしていきましょう。

1つ1つの和音が綺麗に揃って弾けるようになったなら、次は つなげて弾く練習です。ここで焦ってしまうのは禁物。かなりゆっくりで、次の和音を弾く準備が整ってから次の音へ移っていくとよいでしょう。指先を まっすぐ鍵盤に降ろすイメージです。力で押さえつけるように弾くのではなく、鍵盤を掴むような感じで。この時に、どの程度の力加減で弾いているのかを 感じ取ってほしいです。力加減は人それぞれ、何度も何度も練習を重ねて身につける他ありません。

楽譜でみると簡単そうに見える和音の練習曲 ですが、綺麗につなげて弾くとなると難しいのも和音の曲です。丁寧な練習と地道な練習で、和音の連なりを綺麗に弾くコツを手に入れていきましょう。

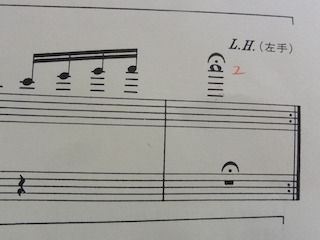

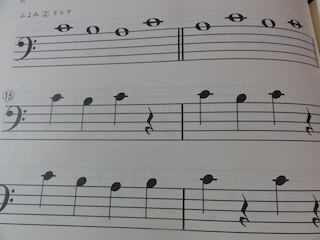

曲の内容によっては、次に弾く曲の注意事項のお話や新しい内容のお話など、予習を取り入れることもあるレッスン。加線の音符がたくさん入った楽譜の

曲が次の宿題となったので、「この音、何の音?」と、生徒さんに質問。加線の音符とは、五線の上や下に線を加えて書かれている音符のことです。

こちらの楽譜の場合、最後の2小節に加線の音符がたくさん出てきています。

曲の内容によっては、次に弾く曲の注意事項のお話や新しい内容のお話など、予習を取り入れることもあるレッスン。加線の音符がたくさん入った楽譜の

曲が次の宿題となったので、「この音、何の音?」と、生徒さんに質問。加線の音符とは、五線の上や下に線を加えて書かれている音符のことです。

こちらの楽譜の場合、最後の2小節に加線の音符がたくさん出てきています。さて、私からの質問を受けた生徒さん、じ〜っと長い間、楽譜と にらめっこしていましたが、「ミ? ファ? ソ?」いやいや、順番に言っていったら、いつかは当たるよね?音符は当てものではないんですよ〜。 最後の小節の音はドが正解なのですが、加線がたくさんあるために、数えている間にどこを数えていたのかわからなくなってしまうそう。楽譜って難しく なっていくほど音符は小さくなっていくので、視力も良くないと見えづらくなっていくのです。私は最近、別の意味で小さな楽譜が見えづらくなってきまし た。トホホ・・・・。歳は取りたくないですね〜。生徒さんは一生懸命に楽譜をドレミ・・・と数えてくれていたようでしたが、そんなことを1つ1つの音で やっていたら大変じゃありませんか?せっかく数えたと思っても次の日には忘れていてまた数え直し、なんてことになったら、毎日毎日、楽譜を数えるだけで 終わってしまいます。これじゃぁピアノを弾くのが嫌になっちゃう。

加線の音符の読み方は、時々このページでも取り上げていますが、「だんご 読み」ができると早くて便利。(どこかの通販サイトみたいですが)ト音記号のだんご読みは、上1本線の音はラですから、そこから1つ飛ばしにラドミソシ レファ・・・とだんご音符ばかりを読んでいくとよいです。最後の小節の音の読み方を例にとると、加線は5本ありますから、順番にラドミソシと読んだ ところで、音は1つ上に音符が乗っかっている間(かん)の音になっているので、シの1つ上のドになります。1つ1つを数えて読んでいく方法よりも断然早いし 便利だと思いませんか?

五線の中だけで弾ける曲は、本当に初級の初級の曲です。ト音記号にもヘ音記号にも加線の音符は出てくるようになります から、それぞれの「だんご読み」を覚えて、読譜に時間をかけないようにしましょう。様々な曲を素早く弾けるようにするためにも、「だんご読み」を活用 してほしいと思います。

大抵の音階練習には、最後にカデンツの練習が盛り込まれています。音階はオクターブの練習で、カデンツとは和音の練習のこと。写真の音階はイ短調の

音階練習で、やはり最後に和音で締めくくられています。音階の練習をされている生徒さん、軽快に弾かれていましたが、最後の和音をゆっくり弾いてしまい

ました。楽譜上は2分音符で書かれている音符なので、イメージ的にゆっくり伸ばせる音符だと思ったのでしょう。思わず「何拍子の曲を弾いていますか?」と、

つっこんでしまいました。(笑)

大抵の音階練習には、最後にカデンツの練習が盛り込まれています。音階はオクターブの練習で、カデンツとは和音の練習のこと。写真の音階はイ短調の

音階練習で、やはり最後に和音で締めくくられています。音階の練習をされている生徒さん、軽快に弾かれていましたが、最後の和音をゆっくり弾いてしまい

ました。楽譜上は2分音符で書かれている音符なので、イメージ的にゆっくり伸ばせる音符だと思ったのでしょう。思わず「何拍子の曲を弾いていますか?」と、

つっこんでしまいました。(笑)音階練習に限らずですが、曲は最初から最後まで同じ速さで演奏しなければなりません。ほとんどの生徒さんは 数えながら練習してくださっていますが、その数え方に問題がある場合があります。1と2と・・・と、「と」を入れて数え始めた場合は、曲の最後まで1と 2と・・・「と」を入れた数え方で数えなければ速さが違ってきます。1と2と3、4・・・のように3拍目と4拍目の数え方が違ってしまったら、リズムは正しく 弾けていない状態です。また、3連符の数え方で数えている曲は、伸ばす音符がでてきても、同じように3連符の数え方をしながら伸ばさなければ正しい曲には なりません。

数えながら弾く時に、もう1つ気をつけてほしいことがあります。それは数える早さ。同じ数え方をしていても、1と2と3と4と・・・ なら良いのですが、1と2と3とお4とお・・・といった具合に、途中からゆっくりの速度になってしまうと、これはこれで正しいリズムにはなりません。 途中から違った早さで数えてしまう生徒さんの多くは、自分では気がついていない場合がほとんどです。自分では同じ数え方で数えているので気がつきにくいの だと思います。同じ数え方で数えることはもちろんですが、同じ早さで数えることにも注意をしましょう。

自分で数えながら曲のリズムを取ることは 重要ですが、曲の仕上がり時には、メトロノームに合わせて弾くことが間違いがありません。最後までメトロノームに合わせて弾くことができたなら、正しく 弾けている証拠です。冒頭の生徒さんも、最後に1度メトロノームに合わせて練習をしていたなら、「何拍子の曲を弾いていますか?」と、私につっこまれる こともなかったと思います。誰でも自分では正しいと思って練習をしているもの。最後の詰めをしっかり行って、よりミスのない曲に仕上げていきましょう。

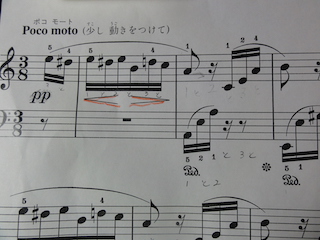

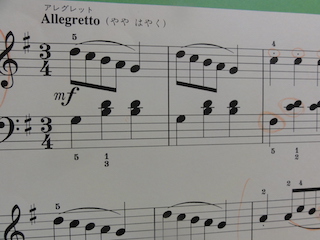

「エリーゼのために」をレッスン中の小学4年生の生徒さん。「少し動きをつけて」と指示があるように、ポコ・モートの楽語が書かれています。動きをつけて

弾く曲を指しています。この場合の動きって何でしょう?強い・弱いの強弱の動きもありますし、速い・遅いの速度の動きもあると思います。冒頭の1小節目

(3拍目から始まっているので正確には2小節目ですが)で、そのどちらの動きも入れる曲になっています。これは、作曲者のベートーヴェンが指示したもの。

ppで演奏することもベートーヴェンが指示したものです。そう、この曲はゆらしの音楽です。通常、曲は最初から最後まで同じ速さで演奏します。

速さがあっちに行ったりこっちに行ったりはしないもの。してはいけないものです。ですが、ゆらしの音楽とは、感情を入れて演奏するあまり、速さに変化が

起きてしまう音楽です。

「エリーゼのために」をレッスン中の小学4年生の生徒さん。「少し動きをつけて」と指示があるように、ポコ・モートの楽語が書かれています。動きをつけて

弾く曲を指しています。この場合の動きって何でしょう?強い・弱いの強弱の動きもありますし、速い・遅いの速度の動きもあると思います。冒頭の1小節目

(3拍目から始まっているので正確には2小節目ですが)で、そのどちらの動きも入れる曲になっています。これは、作曲者のベートーヴェンが指示したもの。

ppで演奏することもベートーヴェンが指示したものです。そう、この曲はゆらしの音楽です。通常、曲は最初から最後まで同じ速さで演奏します。

速さがあっちに行ったりこっちに行ったりはしないもの。してはいけないものです。ですが、ゆらしの音楽とは、感情を入れて演奏するあまり、速さに変化が

起きてしまう音楽です。この曲は、ベートーヴェンがエリーゼさんに贈った曲(テレーゼではないか?とも言われていますが)で、好意を持って いた女性に贈った曲です。結局はフラれてしまうのですが、この時、ベトちゃんは40歳。好きで好きでたまらない気持ちを曲に のせています。このメロディーは何度も何度も執拗にでてきています。どうすることもできない気持ちの表れが、メロディーに表れていると思いませんか? そのメロディーを感情豊かに冒頭の1小節目で、強くして〜また弱くして〜、速さもゆらして〜と、自然なゆらし音楽を奏でられるといいのですが・・・。

4年生の生徒さんに「好きな人のことを思いながら弾くといいよ」と、助言をしましたが、「そんな人いない。好きな人なんかいないよ〜」と 返されてしまいました。好きなんだけど、どうすることもできない気持ちとか、やり場のない気持ちとか・・・小学生の生徒さんには難しいかなぁ? 曲の背景までを表現しようとすると、年齢的には無理があるかもしれません。ミスなく弾いて いても、曲自体に深みがないというか・・・。何かが足りないというか・・・。様々なことを経験して大人になった時に演奏してみると、今とは違う表現力が ついて素敵に弾けるのでは?と思います。

ゆらしの音楽であっても基本の練習はメトロノーム練習です。最初から好き勝手にゆらしての練習は しません。基本の速さで弾くことを学習してから、思いを込めて演奏した結果がゆらしに表れていくもの。自然に心地よいゆらしで演奏できるといいと 思います。発表会では小さなお子様に人気の曲ですが、先ほども書きましたがベトちゃん40歳の時の作品で、お子様向けの曲としての作品ではありません。 恋愛感情が入った曲なので、精神年齢が高い生徒さん向きかなぁ?いつかもっともっと素敵に演奏できるといいですね。

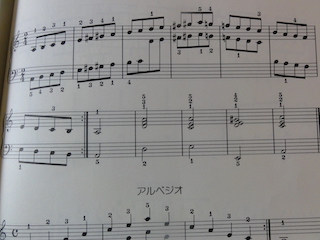

「ブルグミュラー25の練習曲」というテキストを学習している生徒さんが何人かいらっしゃいます。こちらのテキストは、神田ピアノ教室では中級レベルの

テキストの位置付けになっています。初級が終了すると中級に進むのですが、生徒さんたちへは、どのテキストに進むのか選択してもらいます。同じ中級

レベルでも「ブルグミュラー25の練習曲」に進むのか、ポピュラー系のテキストに進むのか・・・・。大抵の生徒さんはブルグに進みますが、中にはジブリや

ディズニーの曲集に進む生徒さんもいらっしゃいます。どちらにしても学習する内容は変わりません。

「ブルグミュラー25の練習曲」というテキストを学習している生徒さんが何人かいらっしゃいます。こちらのテキストは、神田ピアノ教室では中級レベルの

テキストの位置付けになっています。初級が終了すると中級に進むのですが、生徒さんたちへは、どのテキストに進むのか選択してもらいます。同じ中級

レベルでも「ブルグミュラー25の練習曲」に進むのか、ポピュラー系のテキストに進むのか・・・・。大抵の生徒さんはブルグに進みますが、中にはジブリや

ディズニーの曲集に進む生徒さんもいらっしゃいます。どちらにしても学習する内容は変わりません。さて、今回、新たにブルグミュラー学習が 始まる生徒さんに気をつけてほしいことをお伝えしました。中級レベルの学習は表現力をつける学習に入っていきます。今までの教材にも強弱の記号は出てき ていたと思いますが、出てくる頻度が違います。強弱に限らずですが、表現に関する指示がたくさんでてきますので、表現するということを養う学習に入って いきます。つまり、人に聴かせる演奏の始まりです。自分が学ぶことに必死だった演奏から、人に聴かせるための演奏に移っていくレベルが中級レベルと いうことです。

ブルグ25にも、1つ1つにタイトルがつけられていますが、このタイトル、実はちょっとややこしい。「やさしい花」「清らかな小川」 「ちょっとした悲しみ」などありますが、「やさしい花」ってどんな花?「清らかな小川」ってどんな流れなの?そのようなことを想像して、そのように 聴こえるような表現力をつけて・・・となると、難しい。その曲についての想像力を膨らませた時に、人に聴かせる演奏が仕上がっていくのかなぁと思います。

最後に、「聴かせる演奏」をするための重要な事柄は「テンポ」です。その曲らしく演奏するためには曲の速さは大切です。曲自体の速さも重要 ですが、1曲を通して速さがブレないようにしなくてはなりません。いつも言っていることですが、速さがあっちに行ったりこっちに行ったりすることの ないように、メトロノームに合わせる練習が必須になるのも中級以上から。途中で速さが変わってるよ〜、音が違うよ〜、リズムが変よ〜・・・と、注意を 受けることのないように気をつけていきましょう。人に聴かせる・聴いてもらう演奏を目指していきましょう。

ピアノの楽譜はト音記号・ヘ音記号の音読みができなければ弾くことができません。ひと昔前のピアノ学習は(私がピアノを習っていた頃)、ト音記号の音読み

から始まる学習法でした。それも、今のように真ん中のドの音からでなく、いきなり高いドの音からの学習です。ト音記号で書かれている楽譜ばかりの練習

が終わってからヘ音記号の学習をしたものです。それはそれで覚えていけたので、別にその方法が間違っているとは言いませんが、今は、ト音記号もヘ音記号も

同時に学習し、真ん中のドから同時に学習する方法が主流です。

ピアノの楽譜はト音記号・ヘ音記号の音読みができなければ弾くことができません。ひと昔前のピアノ学習は(私がピアノを習っていた頃)、ト音記号の音読み

から始まる学習法でした。それも、今のように真ん中のドの音からでなく、いきなり高いドの音からの学習です。ト音記号で書かれている楽譜ばかりの練習

が終わってからヘ音記号の学習をしたものです。それはそれで覚えていけたので、別にその方法が間違っているとは言いませんが、今は、ト音記号もヘ音記号も

同時に学習し、真ん中のドから同時に学習する方法が主流です。随分とわかりやすく覚えやすくなったなぁと感じますが、それでも生徒のみなさん は、ト音記号の方が読みやすいと思っているのではないでしょうか?学校に通うになり、音楽の教科書を見ても、ト音記号の楽譜です。基本は鍵盤ハーモニカ での演奏になりますから、両手で演奏することはできません。右手での演奏になりますから、当然、ト音記号の楽譜です。目にする楽譜がト音記号の方が 多いので、ト音記号は馴染みがありヘ音記号はあまりお目にかかれない。そういったことからも、ト音記号はさっさと読めるようになりますが、ヘ音記号は 読むことが苦手になってしまうのでしょう。

4歳の生徒さんも、今まさにヘ音記号で苦戦中。4歳さんにしては難しい教材を取り入れているので、 急いで先に進むことはしませんが、ヘ音記号の音がスラスラ読めたなら簡単に弾ける曲です。そこで、ソルフェージュを取り入れている生徒さんなので、 ヘ音記号の音読みを重点的に進めることにしました。小さい時に苦手意識を作ってしまうよりは、吸収力の高いこの時期に、簡単に読めるようにしておくと 後が楽です。ヘ音記号の楽譜に多く触れていくだけで読めるようになりますから、できるだけ多く、ヘ音記号に触れることがオススメです。

金管バンドのクラブに入っている生徒さんは、自分の楽器がヘ音記号の楽譜であることから、ヘ音記号の音読みが得意になりました。ト音記号の楽譜でも とっさにヘ音記号読みになってしまうことも・・・。なんてうらやましい・・・。普通はヘ音記号の楽譜でもト音記号で読んでしまうことが多々ありますが、 ヘ音記号に触れている時間が長いので、ヘ音記号読みがスラスラと出てくるようになったとのこと。苦手なものはより多く触れることで、得意になっていきます。 苦手なヘ音記号の楽譜、たくさん音読みをして極めてみませんか?

今までの日常が日常でなくなった今、保護者も生徒さんも何かしらの不都合が起きていると思います。文句ばっかり言っていた(言っていたのは私だけ?)

今までの日常が懐かしい・・・。とは言え、これまた文句ばっかり言っていても仕方ないので、前向きにやっていくしかありませんが。さて、地道に

100曲マスターカードを行なっていますが、2020年に入って50曲マスターされた生徒さんの誕生です。

今までの日常が日常でなくなった今、保護者も生徒さんも何かしらの不都合が起きていると思います。文句ばっかり言っていた(言っていたのは私だけ?)

今までの日常が懐かしい・・・。とは言え、これまた文句ばっかり言っていても仕方ないので、前向きにやっていくしかありませんが。さて、地道に

100曲マスターカードを行なっていますが、2020年に入って50曲マスターされた生徒さんの誕生です。今週50曲をマスターされた生徒さんは、 大人の生徒さんです。小さい頃にピアノを少しだけ習っていたという生徒さん。大人になってからもピアノ熱が冷めず、1人で楽譜を購入して練習されていま したが、何だか上手に弾けない・弾き方がわからない・・・ということで入会してくださりました。頭の中では楽譜を理解していても、いざ演奏となれば 上手に弾けないことってあると思います。ピアノを弾くためにはしっかりとした指も必要ですが、上手に弾けない箇所の練習方法なども考えなければ、目に見 えての上達は難しいもの。ブルグミュラーの楽譜をご自分で用意して練習していた・・・と言うことで、現在ブルグミュラーを学習中です。

教室には、 ブルグミュラーを学習中の生徒さんが何人かいらっしゃいますが、大人の生徒さんでもお子様の生徒さんでも、私から伝えることは同じです。細かく指示された 強弱を守ること、曲名にあるような情景を思い描きながら演奏することなどなど。その上で、ペダルを入れて演奏できるようにするために、ペダルの学習や バーナムのテクニック教本を使って、弾きかたの練習を行います。もちろん、指がしっかりしていないようであれば、指強化の練習も行います。早々と50曲を 達成された生徒さんは、バーナムのテクニック教本も学習中です。ピアノに対して前向きで意欲的な生徒さんで、ツェルニーやバロックなども学習したいとの こと。頑張りますね〜。実はショパンの楽譜も用意していらっしゃるとのことで、夢が広がります。

学校へ行かなくなったお陰で(?)、いつもより ちょっとだけ時間に余裕がありませんか?ある生徒さんは、学校に行かなくなったからピアノがたくさん練習できた・・・とおっしゃっていました。確かに そうかもしれませんね。だからと言って、ピアノの練習をたくさんして〜とは言いません。ちょっとだけ多く練習してみませんか?いつもよりも1回だけ多く 弾くとか、5分だけ多く練習するとか・・・。まずは、50曲達成を目指しましょう。

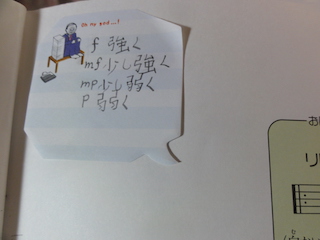

「これに気をつけて練習してきたから」と、生徒さんが指し示してくれたのは、付箋の書き込み。練習曲の余白のページに、付箋が貼り付けてありました。

強弱記号の書き込みです。最初は強い・弱いの2種類から学習が始まりますが、学習が進むと、少し強い・少し弱いも加わってきます。さらに学習が進むと、

とても弱い・とてもとても弱い・・・なんじゃこりゃ!的な記号も学習するようになります。まぁ、人間の指だけでは限界もありますので、ペダルに頼って

演奏するようになるのですが・・・。生徒さんの楽譜には付箋の書き込みのような、4種類の強弱が出てきていました。さて、その演奏は・・・?

「これに気をつけて練習してきたから」と、生徒さんが指し示してくれたのは、付箋の書き込み。練習曲の余白のページに、付箋が貼り付けてありました。

強弱記号の書き込みです。最初は強い・弱いの2種類から学習が始まりますが、学習が進むと、少し強い・少し弱いも加わってきます。さらに学習が進むと、

とても弱い・とてもとても弱い・・・なんじゃこりゃ!的な記号も学習するようになります。まぁ、人間の指だけでは限界もありますので、ペダルに頼って

演奏するようになるのですが・・・。生徒さんの楽譜には付箋の書き込みのような、4種類の強弱が出てきていました。さて、その演奏は・・・?それはそれは眼を見張るような見事な演奏でした。コンクール会場にいるかのような演奏。いつの間にこんな表現力つけたの?(失礼!笑)って叫びたく なるような演奏だったのです。小さな音と少し小さな音の違いも感じられましたし、小さな音がかすれる事もなく響いていました。正に繊細な音。演奏してく れたのは小学3年生になった生徒さん。このままどこかのホールで演奏できるレベルでした。

実は少し前のレッスンで、この生徒さんには表現力豊かな演奏についての お話をさせていただきました。がっつりと表現力を養うレッスンは、完全に音読みやリズムを習得してからになるので、概ねブルグミュラー以降になって いきます。大抵の生徒さんは、音の読み間違いやリズムの取り方のミスが目立つので、それ以上に難しいことの要求はしません。この生徒さんは、音ミスや リズム間違いがないことから、表現の仕方についてのお話をいろいろとさせていただいたのでした。私の中では、無理強いはしないけれど、できている生徒さん にはどんどん進んでもらいたいと考えています。3年生だから無理・・・と言う考え方ではなく、できている生徒さんには先取りレッスンも行います。 小学校の漢字を全て覚えたから、中学校の漢字を先取りして学習する・・・といった感じでしょうか?

ここまで上達するには、苦しく思う練習も あったと思います。いや、多分ありました。ダメ出しされてピアノが嫌いになったこともあったでしょう。教室に在籍している見事な演奏をする高校生の 生徒さんも、過去には「ピアノやめたい」と思ったことがあったと言います。これにはちょっとビックリだったのですが・・・。そんな時期を乗り越えた からこそ、得るものもあると思います。まだ小学3年生。ここからが長いです。頑張って欲しいなぁ。

レドシラソ〜から始まる曲のト長調(シャープが1つ・ファの音にシャープが付く曲です)の曲を、ドシラソファと弾き始めた生徒さん。「それ、全然違うん

じゃない?」と、思わず声をかけました。生徒さんは「あっ!」と言って鍵盤を確認していましたが、5つも音を弾くまで気がつかないものでしょうか?

自分の出している音、聴いていますか?

レドシラソ〜から始まる曲のト長調(シャープが1つ・ファの音にシャープが付く曲です)の曲を、ドシラソファと弾き始めた生徒さん。「それ、全然違うん

じゃない?」と、思わず声をかけました。生徒さんは「あっ!」と言って鍵盤を確認していましたが、5つも音を弾くまで気がつかないものでしょうか?

自分の出している音、聴いていますか?これから弾き始める曲って、鍵盤の位置を確認して自分の手を置きませんか?お家で練習してきた曲ですか ら、弾き始めの音もわかっているだろうし、もちろん鍵盤の位置もわかっているはず。時々、音は正しく読めているのに、オクターブ違う高さで弾き始める うっかり生徒さんもいらっしゃいますが・・・。左手がソシレの和音の伴奏にドシラソファ〜のメロディーでは、響き合う音ではないので、聴いていてもあまり 気持ちの良いものではありません。響きを聴いただけでも気がつくべきですし、気がついて欲しいと思います。いや、その前に、これはやっちゃいけないミス です。

これが曲の途中のミスならわかります。(わかるけれどやってしまわないように練習しましょう)曲の途中で音の跳躍などがある曲の場合、 手が行きすぎてしまったりすることってあります。それでも、1音目で間違いに気がついてほしいです。今回のミスは、曲の出だしでのこと。今から練習の 成果を聴いてもらう大切な1音目なのに、きちんと鍵盤の位置を確認しなかったということの表れ。これは絶対にやっちゃいけないミス。曲の最初からミス なんて、格好悪いでしょう。もっと自分の音楽を大切に扱って欲しいです。そして、思いを込めて弾き始めて欲しいです。ただ何となく弾き始めるのではなく、 メゾフォルテだから少し元気に弾こうとか、楽しい気持ちで弾こうとか・・・。曲のことを考えるとミスもしないもの。音を出す前に、曲のことを少し 思う余裕を持つようにしましょう。格好悪いミスは無くせますよ。

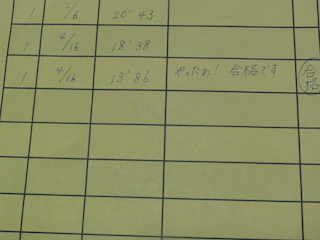

ただいま、音符カード読みをコツコツ頑張っている生徒さんは、未就学児さんと小学生の生徒さん。今回、4歳の未就学児さんが、大きな第一歩を踏み出し

ました。「ピアノが上手」と言われる生徒さんたちは、音読みに時間がかかりません。音読みの重要性をお話しして、毎日の自宅練習に音符カード読みを

実践してくださっていた生徒さん。2月に初めてタイムを計った時は20秒を超えていました。10音を15秒以内で読むことが合格のライン。あともう少し

でした。

ただいま、音符カード読みをコツコツ頑張っている生徒さんは、未就学児さんと小学生の生徒さん。今回、4歳の未就学児さんが、大きな第一歩を踏み出し

ました。「ピアノが上手」と言われる生徒さんたちは、音読みに時間がかかりません。音読みの重要性をお話しして、毎日の自宅練習に音符カード読みを

実践してくださっていた生徒さん。2月に初めてタイムを計った時は20秒を超えていました。10音を15秒以内で読むことが合格のライン。あともう少し

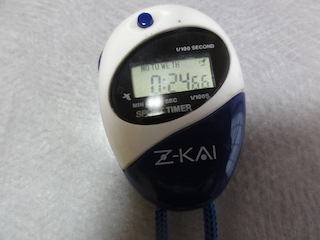

でした。10音を15秒で読んだり、16音を20秒以内で読むことは、1音を1秒程度で読まなければなりません。1つ1つの音を数えるのは以ての外。 ちょっとくらいミスっても構いませんが、考え込んでしまうとタイムアウトになってしまいます。生徒さんたちと向き合っていると、タイムはオーバー していても、音はわかっているだろうな・・・と、感じることがあります。ストップウォッチを持っている私に睨まれて(笑)緊張するのかな? 4歳の生徒さんは音を読むときに「え〜っとド」「え〜っとラ」と言った具合に、必ず「え〜っと」が入ってしまっていました。これがタイムオーバーの 原因でした。

それから2ヶ月。テキスト曲のレッスンをしていても、ソルフェージュをしていても、音に困っている様子はありません。音読み練習は毎日 やってくださっていると言うことでしたので、試しにタイムを計ってみることに。この日の1回目は18秒すぎ。2回目には13秒台で読むことができました。 見事合格です。毎日のコツコツ練習が実を結んだ結果となりました。

お迎えにいらっしゃったお母様も「毎日やった甲斐がありますね〜」と、 おっしゃっていました。本当にそうだと思います。昨日今日やったところで読めるようにはなりません。1ヶ月、2ヶ月・・・・もっともっと時間を要するかも しれません。継続することが大切です。次のレベルは6音増えて16音の音読みです。52音(ピアノの鍵盤の白鍵の数)もある中の、まだまだほんの少し。 ここから更に1歩、2歩・・・大きく踏み出していきましょう。

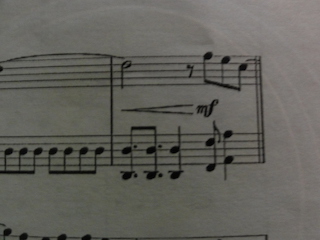

こちらの楽譜の左手のリズム、どう数えたら正しくリズム取りができるのかわかりますか?これは、「まふまふ」というアーティストの曲を練習中の

生徒さんの楽譜です。私も、こんな風に書かれた楽譜、おそらく初めて見たような気がします。付点8分音符と付点8分音符が連こうの音符で書かれていますので、

見た目的に「ギョッ!」と思ってしまうのですが、どんなリズムも数えて弾けば正しくリズム取りができます。(8分音符の尻尾のことは「はた」、はたと

はたが繋がったもののことを「蓮こう」と言います)

こちらの楽譜の左手のリズム、どう数えたら正しくリズム取りができるのかわかりますか?これは、「まふまふ」というアーティストの曲を練習中の

生徒さんの楽譜です。私も、こんな風に書かれた楽譜、おそらく初めて見たような気がします。付点8分音符と付点8分音符が連こうの音符で書かれていますので、

見た目的に「ギョッ!」と思ってしまうのですが、どんなリズムも数えて弾けば正しくリズム取りができます。(8分音符の尻尾のことは「はた」、はたと

はたが繋がったもののことを「蓮こう」と言います)楽譜の書き方として、蓮こうの音符は通常、4分音符の長さを1つのまとまりとして、拍が 取りやすいように書かれます。ですから、1つの蓮こう音符は1拍の長さであることが多いのですが・・・。この楽譜の蓮こう音符は、付点8分音符が2つ続いて いるため1拍にはなりません.何ともリズムが取りにくい弾きにくい音符です。

まずは、音符の基本的な長さの確認から行うと、この曲は4分の4 拍子の曲なので、4分音符が1拍の音符になります。付点8分音符は、4分の3の長さになります。8分音符と16分音符を足した長さの音符ということ。そのような 割り切れない音符をどのように数えたらよいでしょうか?数え方は1,2,3,4・・・の数え方と1と2と3と4と・・・「と」を入れた数え方をしてきたと思い ます。分割音符である8分音符の学習に進むと、「と」を入れた数え方を学習します。今回は8分音符よりも更に短い音符(16分音符)が入ったリズムになり ますので、さらに分割された数え方で練習します。それは「いちとお、にいとお、さんとお、よんとお」です。1拍を4分割した数え方になります。この数え方で いくと、最初の付点8分音符は「いちと」、次の付点8分音符は「おにい」、その次の4分音符は「とおさん」「とお」「よんとお」に続きます。これで、 1小節分のリズム取りがきれいに取れる計算に。4分割された数え方は、慣れるまでは数えにくいのですが、慣れてくるとこんな難しいリズムも体が 覚えてしまうので、最後には数えなくても感覚で弾けるようになってきます。現に練習中の生徒さんも、今ではこのリズムを数えることなく正しく弾けるように なりました。

いつも言っていますが、どんな曲でも数えて弾くことができます。弾きやすいリズムで書かれている曲を、わざわざ「と」を入れて 数えなくてもよいですが、取りにくいリズムの曲、リズムがパッと頭に入ってこないような曲は、「と」を入れた2分割の数え方や先ほどの4分割の数え方で 数えながら弾けるようにしていきましょう。数えながら練習することはピアノの基本です。正しく素敵に弾きこなすためにも、自分の練習曲を数えて弾ける ようにしていきましょう。

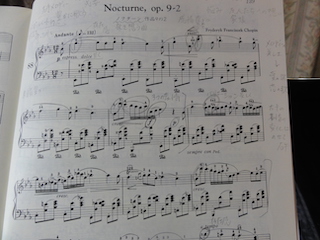

ショパンのノクターンを練習中の生徒さん。作品9-2は、大抵の生徒さんが一度は聴いたことがある曲だと思います。一般的に、ショパンのノクターンと

言えば、この作品の曲を指すくらい有名な曲です。そして、ノクターンとは「夜想曲」のこと。読んで字のごとく「夜に想う曲」です。静かな夜、何を

想っていますか?

ショパンのノクターンを練習中の生徒さん。作品9-2は、大抵の生徒さんが一度は聴いたことがある曲だと思います。一般的に、ショパンのノクターンと

言えば、この作品の曲を指すくらい有名な曲です。そして、ノクターンとは「夜想曲」のこと。読んで字のごとく「夜に想う曲」です。静かな夜、何を

想っていますか?ロマン派の時代の作曲家の音楽は、前にも書きましたが、音楽の形式を重んじる曲作りよりも、情景を表す音楽に移行してきた 時代です。中でもショパンは、ピアノ曲の作曲が多いこともあって「ピアノの詩人」と言われています。繊細な旋律、詩を感じさせる旋律が 多いです。「子犬のワルツ」「華麗なる大円舞曲」など、音楽を聴いていると情景が目に浮かんできますね。ショパンが何を想ってノクターンの曲を 書き上げたのかわかりませんが、演奏する私たちなりに想いを乗せて演奏することが、その曲を表現することにつながると思います。ここまでを考えて やっと練習のスタートラインです。

美しい旋律の右手の音に注意がいきがちですが、左手バスの音にも意識を持っていくようにしてほしい 曲です。左手のバスの音と、右手の音との重なりの響きをよく聴いてほしいです。途中、様々なトリルがでてきますが、まずは正しいトリルの弾き方で 学習します。演奏者によっては全く違う弾き方をしている人、中には勝手に(?)作曲しちゃったりして別のものになっているものもあります。正しい弾き方 がわかっていて、自分なりのアレンジを加えるのであれば、それはそれでOKだと思います。想いを乗せた結果、そのような弾き方になっているのでしょう。 生徒さんにも、正しいトリルの入れ方をお話ししますが、曲が仕上がった段階で好きなように弾くのもありだよ、とお話ししました。音を楽しんだり、音遊び をしたり・・・音楽は自由に楽しまなくちゃ。

この曲は表情豊かに歌うことが求められる曲です。最初に「静かな夜に何を想いますか?」と、 尋ねましたが、友達のことだったり、家族のこともあるかもしれません。悩み事を抱えているかもしれません。嫌なことがあって、怒っているかも? どちらにしても、そこには感情があるはず。その感情を音に乗せて歌うことができれば素晴らしい曲になります。曲の仕上がりとしては、感情の動きに まかせて、テンポが揺れる曲です。速さを揺らすことが目的ではなく、感情移入をしたらテンポが揺れてしまった・・・という感じに持っていけると いいのですが・・・。難しい曲に挑戦中の生徒さん、がんばって欲しいと思います。

音符カードを21枚読み終えたところでの時間が、24秒66。レベル3の合格です。思えばここまでの道のりが長かった。今回、レベル3を合格したのは小学

3年生の生徒さん。タイムを書き込む記録用紙(黄色い用紙)が、もう何枚も重ねられています。長く時間がかかったときは、1分を超えていたりすることも

ありましたが、それでもやっていく度に短くなってきていました。努力以外の何者でもありません。

音符カードを21枚読み終えたところでの時間が、24秒66。レベル3の合格です。思えばここまでの道のりが長かった。今回、レベル3を合格したのは小学

3年生の生徒さん。タイムを書き込む記録用紙(黄色い用紙)が、もう何枚も重ねられています。長く時間がかかったときは、1分を超えていたりすることも

ありましたが、それでもやっていく度に短くなってきていました。努力以外の何者でもありません。毎回のレッスンで「今日は5回挑戦する」 「今日は3回挑戦する」と、自分で挑戦する回数を決めての音符カード読み。できてもできなくても(もちろんできれば終了なのですが)、最初に決めた回数で 音読みは終了です。「できるまでする〜」となっちゃうと、レッスンが音読みだけで終わってしまいますから・・・。教室では次のレベル4までで音符カード 読みは終了になります。レベル4は、25枚のカードを30秒以内で読むことができれば合格です。レベル4が合格したら「がんばったBOX」も開けることが できます。生徒さんは密かに「がんばったBOX」が開けたいようで・・・。自宅での音読み、頑張ってもらいましょう。

順調そうに学習が 進んでいるように見える生徒さんですが、最初の頃は「どうせやったってできないし・・・」と、後ろ向きな発言もありました。う〜ん、そうかもしれない けれど、そうでないかもしれない。私は結構ふっかけてしまうタイプなので(おお〜怖!)「やってみなきゃわかんないじゃん」と、言うことが多いです。 お子様が後ろ向きになっている場合は、周りの大人の言葉掛けで前向きにすることができます。生徒さんのお母様とお話をしていると、割とお母様もそんな タイプのよう。きっと、お母様の働きかけもあったのだと思います。いつの頃からか、「音符カードやります」と言ってくれるようになりました。何か ひとつ殻を破ると、ぐ〜んと伸びていくお子様は多いです。1つの良いきっかけが次の良いことを生んでいくようで、この生徒さん、曲の演奏が変わって きました。小さな音の出し方がものすごく綺麗。かすれることなく、小さく響かせてくれます。何でもそうですが、できるようになると楽しくなっていくもんね。

これからは、ヘ音記号の低いシラソファの音が加わるレベル4の挑戦です。練習すればできるようになることなので、ぜひ、自宅での音読みをやって スラスラ読める状態にして欲しいと思います。そして近いうちに「がんばったBOX」を開けて欲しいと思います。