講師から

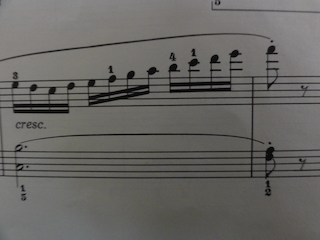

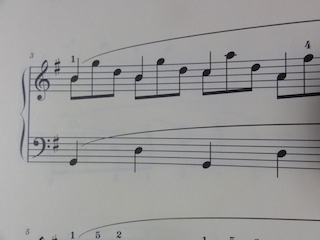

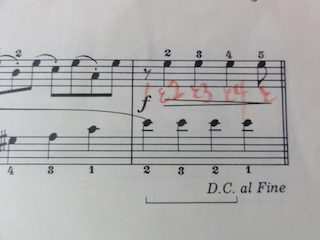

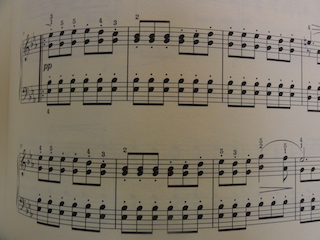

こちらの楽譜は、ブルグミュラー25の練習曲の中に入っている曲の最後の部分ですが、右手も左手もスラーで結ばれています。右手は、単音のスケールで

書かれていますから、普通にスラーで綺麗に音をつなげて弾くことができます。指番号さえ間違えなければ、誰でも上手に弾くことができるフレーズです。

問題は左手。さて、これを綺麗に弾くことができるでしょうか?

こちらの楽譜は、ブルグミュラー25の練習曲の中に入っている曲の最後の部分ですが、右手も左手もスラーで結ばれています。右手は、単音のスケールで

書かれていますから、普通にスラーで綺麗に音をつなげて弾くことができます。指番号さえ間違えなければ、誰でも上手に弾くことができるフレーズです。

問題は左手。さて、これを綺麗に弾くことができるでしょうか?大抵の生徒さんは、指番号どおりにドシを1と5の指で弾いて、鍵盤から手を パッと離して、ファラを2と1の指で弾いてしまいます。楽譜に書いてある指番号もその通りなので、正しく弾いているのですが、鍵盤から指をパッと 離してしまうと音はつながりませんから、綺麗に弾けていない状態です。楽譜にはスラーの記号が書いてあるので、綺麗につなげて弾いて欲しいところ。 さぁ、どうするどうする?

実はこの部分、「せこわざ弾き」で弾くと、音がつながりませんか?ドシの1と5➡5を鍵盤に残したまま2と1の音を 弾くと、5番のドの音と2と1で弾いたファラの音がつながります。パッと全ての指を鍵盤から離して次の音を弾くと、音は切れてしまいますが、何かしらの音 から次の音へバトンタッチしてあげると、音は切れていない状態を保つことができます。ブルグミュラーのレベルを学習している生徒さんたちは、すでに 「せこわざ弾き」の学習が済んでいる生徒さんたちです。スラーの記号が楽譜に出てきたら、本当に無理なのか?何とかして綺麗に弾く方法がないのか?と、 疑って楽譜を見て欲しいのです。もちろん、どう頑張ってもできないものもあります。それは仕方ありません。切れても仕方ありません。だからと言って 堂々と(?)切らないで、申し訳なく思いながら切ってくださいね。(笑)

ピアノは綺麗に弾くことが基本です。スラーの記号は綺麗に弾いて欲しい 記号ですから、まずは、綺麗に弾くことを頭の中に入れて考えるようにしましょう。ちなみに、ブルグミュラー25の中のNo.4「子供の集会」という曲、「 せこわざ弾き」のオンパレードです。No.4の曲を練習される生徒さんたち、すっかり「せこわざ弾き」のことを忘れて弾いていらっしゃいます。よ〜く考えて 実践してみましょう。ピアノはボ〜ッとしていては弾けませんよ〜。

ピアノを弾く生徒さんの手は、当然ですが一人一人違います。もちろん私の手も生徒さんと一緒ではありません。手の大きさ、指の長さ、腕の長さ・・・成長に

よっても変わっていきます。ピアノに向かう椅子の高さやピアノと椅子の距離なども、成長と共に変えていかなければなりません。その時々のベストな状態で

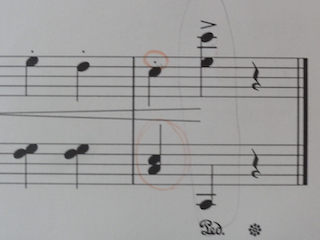

演奏をしていきたいですね。さて、曲の最後の部分、右手ドからミドの和音に跳躍する曲があります。跳躍すると言うほどの大げさなものではありませんが、

正しくない音を出してしまうと格好がつかない曲です。せっかく上手に仕上がった曲でも、最後の最後でズッコケてしまうのは残念です。

ピアノを弾く生徒さんの手は、当然ですが一人一人違います。もちろん私の手も生徒さんと一緒ではありません。手の大きさ、指の長さ、腕の長さ・・・成長に

よっても変わっていきます。ピアノに向かう椅子の高さやピアノと椅子の距離なども、成長と共に変えていかなければなりません。その時々のベストな状態で

演奏をしていきたいですね。さて、曲の最後の部分、右手ドからミドの和音に跳躍する曲があります。跳躍すると言うほどの大げさなものではありませんが、

正しくない音を出してしまうと格好がつかない曲です。せっかく上手に仕上がった曲でも、最後の最後でズッコケてしまうのは残念です。この曲を 練習中のある生徒さんは、ドからミドに跳ばず、ファレに跳んでいってしまいます。もちろん、正しい音に跳んでいくこともあるのですが、かなりの確率で ファレでフィニッシュ。間違った音を出してしまうことの原因の1つは、ドからミドに跳ぶための距離感が掴めていないことが挙げられます。弾き終わった 後にしか休符がありませんから、ドからミドに1,2で弾かなければなりません。ゆっくりしている暇はなさそう。どのくらいの距離の移動が必要なのか、自分 の中の距離感を掴む練習が必要です。物差しやメジャーでいちいち測って弾くわけにもいかないので、自分で「このくらい」動かしたら正しい音が出る距離感 を見つけなければなりません。

距離感を掴む練習は、何度も何度もその部分だけを弾いて掴む他ありません。ミドに行かずにファレに跳んでいると いうことは、鍵盤を行き過ぎています。ほんの少し手前でいいのですが、これがなかなか難しい。練習方法としては、ドを弾いた後に弾きたい鍵盤の上に指を 持っていく練習をしましょう。その時に音は出さなくて構いません。自分の指がミドの上に来ているかどうかの確認だけをしましょう。間違った音を弾く前に、 まずは正しく鍵盤の距離を掴めているかどうかの確認作業をすると良いです。何度もやってみて正しい位置に跳んでいるようならば、音を出した練習をしていき ましょう。そうすることで自分の「このくらい」の距離を掴むことができると思います。私の「このくらい」と、生徒さんの「このくらい」は違いますから、 自分の「このくらい」を見つけることが大切です。

実はこの生徒さん、「このくらい」の距離感を掴む以前に、指番号を間違えて弾いていました。 指番号は、弾きやすい指番号・弾き方が綺麗な指番号で書いてありますから、手が届かないなどの問題がなければ、書いてある指番号で演奏することが望ましい のです。いえ、必ず守って欲しいものです。楽譜通りの指番号が基本です。基本中の基本は押さえた上で、距離感を掴む練習をしましょう。指番号のミスが なければ、きっと上手に弾けていただろうなぁとちょっと残念。音やリズムはもちろんですが、指番号もしっかり見ましょう。まずは楽譜通りの演奏を 目指して進めていきましょう。

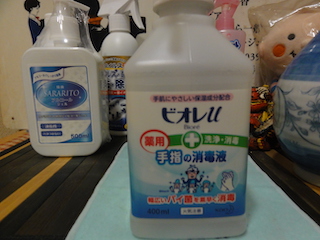

ごちゃごちゃした風景の写真ですが、これは玄関ドアを入った右側の写真です。コロナ騒動の前から置いてあった消毒液ですが、教室に入る前や帰られる時に

使っていただけたらと思います。また、自宅に戻られたら、うがい・手洗いをお願いします。

ごちゃごちゃした風景の写真ですが、これは玄関ドアを入った右側の写真です。コロナ騒動の前から置いてあった消毒液ですが、教室に入る前や帰られる時に

使っていただけたらと思います。また、自宅に戻られたら、うがい・手洗いをお願いします。普段通りの生活に戻れない日が続いて、大人も子供も かなり窮屈な思いをしていますよね。わかりきったことですが、今できることを、今できる人がやっていくしかありません。コロナは怖いですが、生徒の皆さん も保護者の方もまだお若いので、必要以上に怖がらなくてもきっと大丈夫。むしろ、私のような年寄りが一番危ないのかも?さて、私ごとですが、今は大学生に なった我が家の子供達ですが、これまでにインフルエンザの予防接種を受けたこともなければ、インフルエンザにかかったこともありません。これ、本当に 私の自慢です。ただ小さい時から「うがい・手洗い」はうるさく言い続けてきました。学校から帰ってきたら「うがい・手洗い」、外から帰ってきても「うが い・手洗い」本当にそれだけ。たまたま運が良かっただけかもしれません。それでも、学級閉鎖になっていても元気なままでしたし、熱を出すこともほとんど ありませんでした。体は丈夫な方かなぁと思います。何よりも「うがい・手洗い」を遂行して、ウイルスを近づけないようにしていきましょう。

5月のレッスンも既にスタートしています。思い出した時に?生徒の皆さんには声かけをしていますが、お一人お一人への声かけができずに終わってしまうことも ありますので、気になさる生徒さんは消毒液のご使用をお願いします。以上、ご連絡でした。

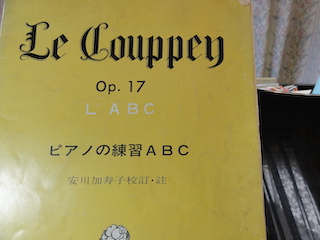

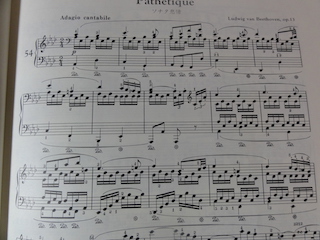

がっつりとピアノ学習を進めていきたい、とおっしゃるのは大人の生徒さん。お仕事もお持ちですが、ピアノの練習もとても熱心です。今は、様々な弾き方を

通して、表現力を磨いている最中。腕の使い方や指の持っていき方、ペダルの入れ方など、45分のレッスン時間の中に多くのことを取り入れて進めています。

行く行くは、ショパンなどの難しい曲にも挑戦したいと考えていらっしゃるよう。本当にピアノが好きなのですね。

がっつりとピアノ学習を進めていきたい、とおっしゃるのは大人の生徒さん。お仕事もお持ちですが、ピアノの練習もとても熱心です。今は、様々な弾き方を

通して、表現力を磨いている最中。腕の使い方や指の持っていき方、ペダルの入れ方など、45分のレッスン時間の中に多くのことを取り入れて進めています。

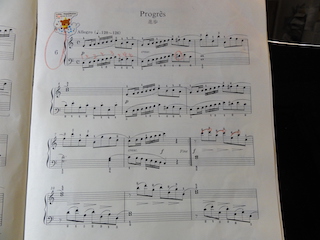

行く行くは、ショパンなどの難しい曲にも挑戦したいと考えていらっしゃるよう。本当にピアノが好きなのですね。ピアノ学習は、 自分がどのレベルまで進んでいきたいのか、ピアノ学習の王道を極めたいのか、楽しく自由に進めたいのかによって、取り入れる教材は違っていきます。 ただし、子供だから・・・大人だから・・・と言ったような大人・子供の違いはありません。ただ、習う先生によって考え方の違いは出てきますので、 どの教材が正しい・間違っているとも言えません。今回、この大人の生徒さんに、新たな教材の提案をさせてもらいました。こちらの楽譜、かなり年季が 入っていますが、これは私が使っていたもの。9歳の時に終了していました。なんと楽譜のお値段280円。そんな時代があったのね〜と驚くくらいのお値段 ですね。今だと1000円くらいするのかなぁ?楽譜ってそんなにお安くはありませんから・・・。それはさておき、この楽譜の位置付けは、ツェルニー 30番のレベルの2つ前ほど。ブルグミュラーと一緒に学習することができるテクニック教材になります。ツェルニー30番練習曲に進むための前段階の教材と いった感じでしょうか?

私の教室では、ツェルニーの教材は必須ではありません。一般的にツェルニーの教材は、楽しくない教材だと言われています。 確かにそうだと思います。機械的に音が並んでいて、速く指を動かすような曲ばかりです。ですが、練習すればそれだけ技術は身につきます。でも、楽しく ピアノ学習を進めていきたい生徒さんには不向きであると考えます。譜読みが早く、ピアノの練習が苦にならない生徒さんや、それこそ、上級レベル(ショパン やシューマン・ドビュッシーなど)の曲が弾きたい生徒さんには必要な教材ですが、そうでなければ確実にピアノを嫌いにさせる教材です。今までにも、ツェルニー 30番練習曲のテキストに進んだ生徒さんは数える程。かなりの腕前の生徒さんばかりでした。

今回、大人の生徒さんとのお話をさせていただいて、 ショパンの曲を弾くことを目標にされていることなどから、ツェルニー30番に進む前に、こちらのテクニック教材を学習していただくことにしました。この 教材は、メロディーの美しさなどから楽しく弾くことができる教材です。きっと、更に上達されることでしょう。生徒さんの目標も様々、教材も様々なものが あります。自分に合った教材を取り入れて、苦しいばかりではないピアノ学習を進めていけたら良いと思います。練習曲や教材のことなど、お尋ねになりたい ことがあれば声をかけてください。少しでも楽しく進めていけるようにしたいと思います。

男女・年齢に関係なく大人気の「鬼滅の刃」。生徒さんたちの話題にもよく登場してくるのですが、どうも私には無理でした!?娘から最初の何話かのアニメを

見せてもらったのですが、人間が鬼に変身!・・・なんじゃこりゃ状態に陥って、続きを見る気になれず・・・・。まぁ、私の話はどうでも良いのですが、あの

オープニングの曲も人気です。何人かの生徒さんから「弾いてみたい」というお話も聞かれます。

男女・年齢に関係なく大人気の「鬼滅の刃」。生徒さんたちの話題にもよく登場してくるのですが、どうも私には無理でした!?娘から最初の何話かのアニメを

見せてもらったのですが、人間が鬼に変身!・・・なんじゃこりゃ状態に陥って、続きを見る気になれず・・・・。まぁ、私の話はどうでも良いのですが、あの

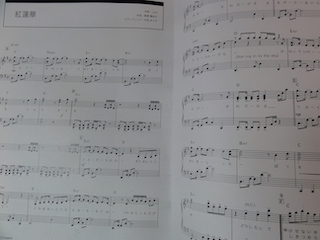

オープニングの曲も人気です。何人かの生徒さんから「弾いてみたい」というお話も聞かれます。そんな中、早速「鬼滅」いや、オープニング曲である 「紅蓮華」に挑戦しているのは、未だ中学生活が始まらない新中学1年生の生徒さんです。弾きたい曲があるって、とても良いことですね。こちらの楽譜は、 ヤマハの「ぷりんと楽譜」というサイトからの楽譜で、1曲づつ楽譜を購入できる便利なサイトです。楽譜の種類もレベル別になっていますので、サンプルの 楽譜を自分で確認しながら、今の自分の状態に合った楽譜を選ぶことができます。初級・中級・上級・・・とレベルが上がると、例えばシャープ・フラットの 数が増えていったり、和音の数が増えていったりします。簡単になるほど音の数が減っていますし、リズムもより簡単に書かれています。何年かピアノ学習を 続けている生徒さんならば、自分の状態もわかっているでしょうから、自分が演奏できるレベルもわかると思います。あまり無理をすることなく最適なレベル の楽譜を選ぶことが、楽しみながら練習できる条件となります。

さてこちらの「紅蓮華」の曲ですが、曲をご存知の方はわかるかと思うのですが、 リズムに特徴がある曲です。普通に拍の頭に音が入ってくる曲ならば、数えることも弾くことも難しくはないのですが、裏拍で音が入ったり付点の音符で書かれて いたりするものは、リズム取りが難しくなってきます。8分音符や16分音符、付点のついた音符が楽譜の中に多く存在する曲はカッコ良いですが、より丁寧な 練習が必要となってきます。「紅蓮華」の曲も、冒頭の付点音符に加えタイも使われていますから、数えながらの練習が必須です。難しいリズムの曲は、最初に リズム取りを間違ってしまうと正しく修正することが大変になってきますから、きちんと数えながら正しくリズムを取ることに専念しましょう。慣れてくれば 感覚で弾けるようになります。それまでの辛抱。さぁ、大好きな「紅蓮華」に挑戦中の生徒さん、今が正念場ですよ〜。

楽譜の中に細かくスラーの記号が書いてあるものは、当然その通りに弾きます。では、スラーが何も書いていない曲だったら?スタッカートで弾くでしょうか?

例えば、よく知った「チューリップ」の曲。ドレミ〜ドレミ〜ソミレドレミレ〜 大抵の「チューリップ」の曲の楽譜には、スラーの記号は書いてありません。

でも、綺麗に音をつなげて弾きませんか?わざわざ1つ1つの音を切って演奏しませんよね?

楽譜の中に細かくスラーの記号が書いてあるものは、当然その通りに弾きます。では、スラーが何も書いていない曲だったら?スタッカートで弾くでしょうか?

例えば、よく知った「チューリップ」の曲。ドレミ〜ドレミ〜ソミレドレミレ〜 大抵の「チューリップ」の曲の楽譜には、スラーの記号は書いてありません。

でも、綺麗に音をつなげて弾きませんか?わざわざ1つ1つの音を切って演奏しませんよね?では、どのように演奏することが正しいでしょうか? 1つ1つの音を切らないにしても、1小節づつ切って弾いたりもしません。ドレミ(切る)ドレミ(切る)ソミレド(切る)レミレ(切る)・・・まずこんな 演奏はしないでしょう。ある程度のメロディーの流れ・音楽の流れを考えて演奏することが望ましいです。曲は、2小節や4小節単位でメロディーや音楽の流れが できていることが多いですから、2小節、もしくは4小節の区切りで音を切って演奏するとスムーズな流れの音楽に聴こえます。

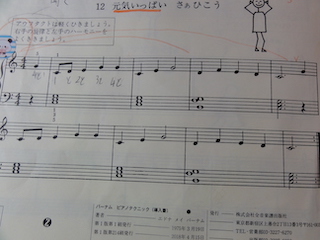

バーナムテクニック のテキストを学習している生徒さんたち、この楽譜にはスラーが書いていないことに気がついているでしょうか?自然に音楽の流れに乗って演奏できている 場合は良いのですが、あまりに音を切る回数が多くなってしまうと、音楽が綺麗ではなくなってしまいます。音楽の切れ目がどこにくるのか、簡単にわかる 方法があります。それは、メロディーを大げさに息継ぎをしながら歌ってみること。1小節づつ息継ぎをして歌ってみると、音楽の流れが頭の中に入って きません。それを、2小節単位、4小節単位で息継ぎをしていくと、綺麗なメロディーが歌えるはずです。大きな流れで演奏したいのであれば4小節で区切ったら 良いですし、もう少し小さなまとまりにしたいと考えるならば2小節で区切ると良いでしょう。間違っても1小節づつ区切る・・・ということのないように していきましょう。

オレンジバーナムの最後の曲に挑戦した生徒さん。なんとな〜く1小節づつ区切って弾いてきていましたが、音楽の流れについて お話させていただきました。小さな生徒さんにとっては、なかなか音楽の流れのことまでを理解するのは難しいかもしれません。今はピン!ときていなく ても、必ずわかる時がくると思います。う〜ん、わかってほしい・・・。何てことのない短い曲ですが、曲って深いですね。

今週はGW明けのレッスンです。・・・とは言え、毎日がGWでもあり日曜日でもあり、休日そのもの。学校からは課題が山のように出て(?)、塾の先生からも

時間があるからと宿題がたくさん出て、おまけにピアノの先生からも時間があるからと山のような宿題が・・・(たくさん出しているつもりはありませんが)

時間があるようでない毎日です。今週のレッスンで感じたことは、すっごく練習ができている生徒さんと、全くやってないでしょ?と感じるくらい弾けていない

生徒さんと、極端に分かれていたこと。様々なところから多くの宿題が出ていたとしても、それでも1日に15分程度のピアノ練習はできませんか?

世の中にはお金をたくさん持っている人もいれば、たくさん持っていない人もいますが、「時間」って、どんな人にも平等にあります。お金を持っている人も 持っていない人も同じです。大人でも子供でも同じだけ持っています。み〜んな同じだけ持っていて平等にあるもの、それが「時間」です。自分の持っている 時間をどのように使おうが勝手ですが、同じ時間を消費するのなら、無駄な時間を多く使うよりも、有意義なことに多く使った方がよくないでしょうか?

もちろんボ〜ッとする時間だって必要ですし、遊びの時間も必要、睡眠だってお昼寝だって体の調子によってはたくさんの時間が必要になってきます。 辛い時に寝ないで頑張ってほしい・・・と言っているわけではありません。その時その時の行動が本当に必要かどうか、やるべきことをやっているかどうか、 考えてみましょう。例えば、1日中ずっと何もしないでゴロゴロ・・・何だか時間がもったいなくないでしょうか?ちょっと後悔しませんか?学校にも 通うことができない今、時間の使い方を考える良い機会です。1日15分のピアノ練習を習慣づけて、今後に生かしていきましょう。

世の中にはお金をたくさん持っている人もいれば、たくさん持っていない人もいますが、「時間」って、どんな人にも平等にあります。お金を持っている人も 持っていない人も同じです。大人でも子供でも同じだけ持っています。み〜んな同じだけ持っていて平等にあるもの、それが「時間」です。自分の持っている 時間をどのように使おうが勝手ですが、同じ時間を消費するのなら、無駄な時間を多く使うよりも、有意義なことに多く使った方がよくないでしょうか?

もちろんボ〜ッとする時間だって必要ですし、遊びの時間も必要、睡眠だってお昼寝だって体の調子によってはたくさんの時間が必要になってきます。 辛い時に寝ないで頑張ってほしい・・・と言っているわけではありません。その時その時の行動が本当に必要かどうか、やるべきことをやっているかどうか、 考えてみましょう。例えば、1日中ずっと何もしないでゴロゴロ・・・何だか時間がもったいなくないでしょうか?ちょっと後悔しませんか?学校にも 通うことができない今、時間の使い方を考える良い機会です。1日15分のピアノ練習を習慣づけて、今後に生かしていきましょう。

ブルグミュラーNo.6の曲、昔からある青い表紙の楽譜の場合は1ページほどの楽譜です。(最近はもっと大きく書かれた楽譜も出版されていて、2ページに印刷

されているものもあります)どちらにせよ、長い曲の部類に入りません。1ページほどの曲を通して弾く間に、5~6回も音ミス・つっかかりをしてしまう

生徒さん。これはちょっと回数が多いかなと思います。演奏を何度か聴いていると、つっかかる箇所もいつも同じです。ここまでくると、つっかかることが

癖になっているようです。変な癖は、徹底的に今、直した方が良いです。

ブルグミュラーNo.6の曲、昔からある青い表紙の楽譜の場合は1ページほどの楽譜です。(最近はもっと大きく書かれた楽譜も出版されていて、2ページに印刷

されているものもあります)どちらにせよ、長い曲の部類に入りません。1ページほどの曲を通して弾く間に、5~6回も音ミス・つっかかりをしてしまう

生徒さん。これはちょっと回数が多いかなと思います。演奏を何度か聴いていると、つっかかる箇所もいつも同じです。ここまでくると、つっかかることが

癖になっているようです。変な癖は、徹底的に今、直した方が良いです。音ミスをすると言っても、「レ」と弾いて欲しいところを「ミ」に なってしまったり、「ドミ」の和音が「ラド」になってしまったり・・・・1つ1つのミスは大きなものではありません。でも、これが何度も続いてしまうと、 つっかかりばかりが目立ってしまい、落ち着いて曲を聴くことができません。生徒さん本人も、つっかかることに慣れてしまって、何とも思わなくなって しまっている?実はこれが一番怖いところ。曲は本来、間違うことなく弾き切ることが普通です。厳しい言い方をすると、間違ってしまったら罪悪感を持つ くらいでないと、つっかえ弾きは直らないでしょう。つっかえた時に、さら〜っとそのまま通り越して弾けば、いつまでたってもつっかえ弾きはなくせません。 では、どうすることが良いでしょうか?

あまりに弾けない箇所は、その部分だけを取り出しての「部分練習」が有効な練習です。部分練習を終えて 通しの練習に入っていれば、音ミスをしたりつっかえたりした時に、その先に進まないことが最も有効な練習方法になります。要は、間違ってしまったら、 もう一度最初から弾き始めるのです。間違いが続く限り、曲は最後まで弾けない状態になります。そうすることで、間違う箇所を意識するようになります。 だって、いつまで経っても先に進めないのですから、間違わないで弾くように努力をしませんか?用心をして弾こうと思いませんか?

生徒さんにも お話させていただきましたが、これが本番の舞台になると話は別です。発表会などの本番では、曲の流れを止めることが1番のタブー。ミスをしても何事も なかったように弾き進めなくてはいけません。つっかえたとしても弾き直さずにそのまま弾き切ることが大切です。全ては曲の流れを止めないため。 しかし、練習をしている今は、本番でそのような状態にならないための練習です。つっかえて弾くことが通常になってしまわないために、今ここでつっかえ 弾きをなくす練習が必要です。「あとで直すから〜」の「あと」がくることはありません。「今」直してしまいましょう。「今でしょ」の今が大切です。

4拍子3連符のリズムの曲ですが、楽譜をよく見ると、3連符の最初の音は四分音符にもなっています。3連符の最初の音は、3連符のリズムを作っている音と

四分音符としてのメロディーを作っている音の2通りの音を持っています。四分音符分の長さを保って弾かなければなりませんから、3連符の最後の音を弾いている

時も、押さえていなければならない音になります。よくやってしまいがちなことは、3連符の最後の音を弾く時に、既に四分音符の音が鍵盤から離れてしまう

こと。それでは楽譜通りに演奏していることにはなりません。

4拍子3連符のリズムの曲ですが、楽譜をよく見ると、3連符の最初の音は四分音符にもなっています。3連符の最初の音は、3連符のリズムを作っている音と

四分音符としてのメロディーを作っている音の2通りの音を持っています。四分音符分の長さを保って弾かなければなりませんから、3連符の最後の音を弾いている

時も、押さえていなければならない音になります。よくやってしまいがちなことは、3連符の最後の音を弾く時に、既に四分音符の音が鍵盤から離れてしまう

こと。それでは楽譜通りに演奏していることにはなりません。実はこの曲は、速さが速い曲です。川の流れを表した曲なので、弾き方としては 「ささやくように」「静かに」といった感じです。仕上がりの速さは速いのですが、最初の練習段階で速い速さで練習してしまうと、音符の長さがきちんと 保たれているかどうか気がつきにくくなります。そうこうしている間に、正しく弾けていないまま速い速さでの練習が続くと、上手に弾けたような気になって しまいますから、注意が必要です。どんな曲でも、ゆっくりでの練習から始めることが重要になってきます。

こちらの曲を練習中の生徒さん、 「何だか上手に弾けません」と、おっしゃいました。仕上がり時の速い速さで弾かれていましたが、どうも四分音符の長さが充分に保たれていなく、途中で 鍵盤から指が離れてしまっています。やはり、ゆっくり練習が必要です。まずは片手でのゆっくり練習から始めますが、その時に注意して欲しいことは、 弾いている指をじっと見ながら練習します。本当に指が途中で鍵盤から離れていないかどうか、目で確認をします。そしてもう1つ。目で確認をしながら耳で 自分の音を注意深く聴くようにします。1つの音を保ちながら他の音を弾くということは、耳に届く音は和音になっています。わざと単音で演奏してみると その違いがわかります。単音での響きは音が重なっていない分さら〜っとしていますが、和音になると音に厚みがでてきます。その違いを自分の耳で聴き取れる ようにならなければなりません。音を聴いて正しく弾けているのかどうか、自分の耳でもわかるようにしていきましょう。

この曲に限ったことでは ありませんが、自分の出した音、自分の演奏の音には敏感にならなければなりません。リズムや音が正しく弾けていればOKというだけでなく、自分が出したかった 音が出ているのか、響きが綺麗かどうか、自分の求める演奏ができているかどうかは、全て耳が頼りです。間違った音を出さないために目でも確認、音の違い を聴き取るために耳でも確認をしながら、自分の求める音楽を極めていきましょう。

生徒さんがピアノを弾く姿を見ていると、明らかに腕に力が入っていたり、指先に必要以上に力が入っていたりしていることがあります。肩や腕に力が入り

過ぎていると、手の甲がガチガチになって、ピアノの音も硬い音になります。また、指先に力が入り過ぎていると、指の第一関節が綺麗なアーチ状ではなく

潰れてしまいます。指先への力はある程度は必要ですが、余計な力が入ると第一関節が潰れてリズム崩れが起きてしまいます。綺麗な音・崩れていないリズム

で弾けているでしょうか?

生徒さんがピアノを弾く姿を見ていると、明らかに腕に力が入っていたり、指先に必要以上に力が入っていたりしていることがあります。肩や腕に力が入り

過ぎていると、手の甲がガチガチになって、ピアノの音も硬い音になります。また、指先に力が入り過ぎていると、指の第一関節が綺麗なアーチ状ではなく

潰れてしまいます。指先への力はある程度は必要ですが、余計な力が入ると第一関節が潰れてリズム崩れが起きてしまいます。綺麗な音・崩れていないリズム

で弾けているでしょうか?3連符の速いリズムを練習中の小学3年生の生徒さん。一生懸命に弾いてくれているのですが、右手と左手の音を揃えて 弾かなければならないところが、綺麗に揃わずバラバラになってしまっています。弾いている指を見ていると、第一関節が潰れています。これは指先に必要 以上に力がかかってしまっている証拠です。もっと楽にスムーズな動きで弾けるといいのですが・・・・。そんな生徒さんに「立って弾いてみて」と、提案を してみました。小学生の生徒さんだけでなく、力が入っている大人の生徒さんにも同じようにやっていただくのですが、実はこれ、立って弾くことによって 力がストン!と下に抜けて、腕や手・指に余計な力が入ることなく弾くことができるのです。立っているのでピアノは弾きにくいのですが、力加減はわかって もらえると思います。この時の力加減をよ〜く覚えておいて、椅子に座っても同じ状態で弾けるように力加減をコントロールしていくようにしましょう。

何だか遊びのような一コマですが、余計な力が入り過ぎている生徒さんには、力加減を学習するのに有効な学習方法です。3連符のリズムを転び 転び弾いていた生徒さんでしたが、何度か立って弾いてもらった後の3連符は、綺麗な状態になっていました。1度や2度では習得できませんが、自分の指の 状態を確認しながら、時々立って演奏するなどして、力加減を覚えていくようにすると良いでしょう。また、お子様がピアノを弾いている状態を見ていただき、 力が入っているようでしたら、立って弾くことの声かけをしていただけると良いと思います。見ていると、力が入っている状態はわかるもの。ピアノを弾くのに 余計な力はいりません。力が入っていない肩や腕、しなやかな手首でピアノを弾いていきましょう。

小学4年生の生徒さんの練習曲に、初めてペダルの記号が出てきました。4年生の生徒さんは、華奢で体の線も細いすらりとした生徒さんです。「ペダル、踏める

かなぁ?」と、ペダルに興味津々。今までは足台を使ってレッスンをしてきましたが、一度、足台を外すことに。足台を使わずにピアノを弾く場合は、写真の

ように、足は床にきちんと足裏をつけておかなければなりません。今まで以上に、行儀よくピアノを弾くことが求められます。

小学4年生の生徒さんの練習曲に、初めてペダルの記号が出てきました。4年生の生徒さんは、華奢で体の線も細いすらりとした生徒さんです。「ペダル、踏める

かなぁ?」と、ペダルに興味津々。今までは足台を使ってレッスンをしてきましたが、一度、足台を外すことに。足台を使わずにピアノを弾く場合は、写真の

ように、足は床にきちんと足裏をつけておかなければなりません。今まで以上に、行儀よくピアノを弾くことが求められます。さて、4年生の生徒 さん、これからは足台を使わずにレッスンができそうです。足台を外して椅子に座るときは、どっしりとは座りません。椅子の3分の1くらいを目安に、おしりを ちょこんといすに乗せる感じで弾きます。練習曲が中級以上になって、いつもペダルを踏む曲ばかりを弾くようになると、右足は常にペダルに乗せておいて 演奏してもいいのですが、まだまだペダルを踏む曲が少ない場合は、写真のように両足を地面にきちんとつけて弾くようにしましょう。時々、つま先立ちの ような格好でピアノを弾いていたり、中には足先を組んでいたりしている生徒さんもいますが(もちろん注意をしています)、足は全て地面につけて弾きます。 足を地面にきちんとつけていることによって体が安定しますから、音がふわふわと抜けることを防げます。しっかりとした音を出すためには、体はどっしりと 構えていなければなりません。

今回、足台を卒業することになった生徒さんは、小学4年生の生徒さん。クラスの背の順では、ちょうど真ん中くらい だということでした。単純に、年齢で足台卒業ができるわけではありません。やはり、身長がある程度の高さにならないと足台にお世話になることになります。 教室の生徒さんの中には、小学3年生で卒業された生徒さんもいらっしゃいましたし、5年生になっていても小さな生徒さんは、足台を外せません。時々チェック しながら、足台卒業の時期を見極めたいと思います。足台を卒業すると、少しお兄さん・お姉さんになった気分になりますね。曲の演奏もお兄さん・ お姉さんに近づいていけるよう、頑張っていきましょう。

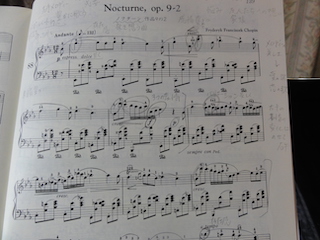

ショパンのノクターン(夜想曲)のレッスンをしていた高校生の生徒さん。小さい頃から習っているピアノがここまで続いている生徒さんは、本当に音楽が

好き・ピアノが好きな生徒さんだと思います。まぁ実際そうなんですけど。じゃなかったら辞めちゃってます。レベルもソナタを弾きこなす生徒さん。最近の

レッスン曲は、ピアノの発表会ではお馴染みの名曲を選んでのレッスンです。一通り自分が弾きたい曲をレッスンしてきましたが、「何でもいいよ」とおっしゃる

ので、ショパンの「夜想曲」を提案してレッスンをしてきました。

ショパンのノクターン(夜想曲)のレッスンをしていた高校生の生徒さん。小さい頃から習っているピアノがここまで続いている生徒さんは、本当に音楽が

好き・ピアノが好きな生徒さんだと思います。まぁ実際そうなんですけど。じゃなかったら辞めちゃってます。レベルもソナタを弾きこなす生徒さん。最近の

レッスン曲は、ピアノの発表会ではお馴染みの名曲を選んでのレッスンです。一通り自分が弾きたい曲をレッスンしてきましたが、「何でもいいよ」とおっしゃる

ので、ショパンの「夜想曲」を提案してレッスンをしてきました。実はこの曲、学生時代に私が相当絞られた曲です。何せ歌えない。今でもそうです が、昔から綺麗なメロディーを綺麗に歌えない。情熱的に弾けない。なんていうか真面目な音楽になっちゃって面白味がない。ロマン派時代の音楽は、ホント 美しい旋律が命。音楽を聴いて情景が思い浮かぶようでないとダメなのですが、全然浮かばない・・・・。どちらかというと、ベートーヴェンとかモーツァルト とか、バッハとかバロックや古典派の音楽が得意な私にとっては、ロマン派の音楽はちょっと・・・。それを物の見事に絞られて、ちょっとは聴けるような音楽に なった曲がこれでした。ですからその時の思いが湧き上がってきて、生徒さんにもそのまま伝えるレッスンをしてきました。

レッスン中の私からの言葉 かけも、やはりお子様のレッスンとは違って「もっともったいぶって」「追い立てられるように」「突っ走って」「弾きたいけど弾かない気持ち」・・・いやいや、 一体どんなふうに弾けばいいのよ?と、お叱りを受けそうですが・・・。「つうと言えばかあ」の仲なので(実は思っているのは私だけかもしれませんが)、 こちらが伝えたいことを10倍くらいで表現してくれます。結果、それはそれは見事な「夜想曲」に仕上がりました。「上手」「綺麗」「素晴らしい」なんて いう言葉で表現してしまうとシラけてしまうほどの出来上がりです。私だけが聴いているのはもったいないとおもうくらいです。「お母さんに聴いてもらった?」 と尋ねましたが、首を横に振る生徒さん。「聴いてもらってよ」とお話ししましたが、やはり恥ずかしいのかなぁ?

自宅では電子ピアノではなくピアノで 練習をされている生徒さん。見事な表現力はそれも関係していると思います。学校での伴奏もされている生徒さんなので、お子様のピアノの音を聴かれることは あるようですが、是非とも「夜想曲」も聴いて欲しいなぁと思います。まだまだお子様が小さな保護者の方は、お子様のピアノの音を存分に聴けるのも今の 間です。是非とも、お子様のレッスン曲を聴いてあげてください。

毎週毎週、生徒さんたちとレッスンをしていると「あ〜、損をしているなぁ」と、感じることがあります。ピアノのレッスンでの「損」って、一体どういうこと

でしょうか?「損をする」ということは、「利益を失うこと」「努力をしても報われないこと」です。どんな場面でそう思うのか、お伝えしたいと

思います。

毎週毎週、生徒さんたちとレッスンをしていると「あ〜、損をしているなぁ」と、感じることがあります。ピアノのレッスンでの「損」って、一体どういうこと

でしょうか?「損をする」ということは、「利益を失うこと」「努力をしても報われないこと」です。どんな場面でそう思うのか、お伝えしたいと

思います。ある生徒さんは、先週までヨタヨタと弾いていた練習曲が、スラスラと弾けるようになっていました。それはすごく練習を頑張った 証拠です。でも・・・曲の速さが定まっていません。途中から特急列車のようにスピードが上がっていきました。あちゃ〜。これって、メトロノームに合わせて 練習をすれば、そんなことにならなかったんじゃないの?せっかく練習してくれたのに、雑に弾いてしまったわね・・・と、思ってしまいます。生徒さん本人は、 雑に練習をしたわけではないと思います。でも、雑な人だと思われる。これこそ、「損」だと思いませんか?雑に練習したわけでもないのに、雑な人だと思われて いるのですから・・・・。

別の生徒さんは、曲の強弱記号を守って弾きました。こちらで聴いている人が、その強弱を感じ取ってくれないとすれば、 せっかく守って弾いたのに伝わらない・・・・これもまた「損」ではありませんか?やったのにやっていないと思われるのですから・・・・。せっかくの 演奏、伝わらなきゃ意味がありません。自分が表現した思い、伝えなければ「損」です。ドスン!ドスン!と、大きな音でばかり演奏していると、乱暴に弾いた つもりがなくても乱暴な人だと思われます。乱暴でもない人が乱暴な人だとレッテルを貼られるのは心外だし残念。これもまた「損」をしていると思います。

次のレッスンに向けて、どの生徒さんも練習を頑張っていると思います。だったら、その頑張りを丁寧に進めていきましょう。楽譜を見るときは、 音だけでなく指番号にも気をつける、曲の仕上がりにはメトロノームに合わせる、など、ちょっとした目配りや最後の一手間で、曲の仕上がりは大きく変わって いきます。「損な人」にならないよう、気をつけていきませんか?

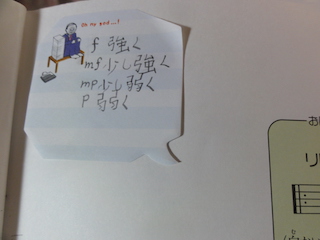

強弱記号を学習した生徒さんは、曲の仕上がり時には強弱記号を守って弾いて欲しいです。楽譜の音やリズムにばかり意識がいってしまって、のっぺらぼうな

曲で弾いている生徒さん多いです。最初から最後まで一本調子で弾いていても、楽しくないですよ。

強弱記号を学習した生徒さんは、曲の仕上がり時には強弱記号を守って弾いて欲しいです。楽譜の音やリズムにばかり意識がいってしまって、のっぺらぼうな

曲で弾いている生徒さん多いです。最初から最後まで一本調子で弾いていても、楽しくないですよ。強く弾く・小さく弾くの簡単な強弱記号から 学んでいきますが、聴き手に伝えるためには大げさなくらいがちょうど良いです。ただし、大きな音で演奏するときは力任せに弾くのではなく、指の状態に 気をつけて演奏しましょう。第一関節が潰れている状態で演奏している生徒さんは、力が入りすぎ。力任せに出した音は、乱暴な音になってしまいますから 注意が必要です。学習が進んでいくと単に強弱の記号だけでなく「ささやくように」「そよ風のように」「情熱的に」など、より具体的な表記が出てくるように なりますから、それまでに、簡単な強弱記号を見逃すことなく表現できるようにしておきましょう。生徒さん的には強弱をつけたつもりでも、聴き手に感じて もらえなかったら強弱表現はないことと同じです。最初はわざとらしくでも構いませんから、差をつけた演奏を心がけるとよいでしょう。

例えば、 プレゼントをもらって嬉しかったり、何らかの賞をもらって嬉しかったとき、笑顔もなく極普通に「嬉しい」と言葉を発しても、本当に嬉しく思っている 気持ちは伝わるでしょうか?顔がにこやかだったり飛び跳ねて喜びを表現すると、嬉しい気持ちが相手にも伝わりますよね?逆に、お腹が痛くて辛いときに、 「お腹が痛い」と普段と変わらない様子で伝えても、お腹が痛いようには見えないのではないでしょうか?

楽譜の中の強弱記号は、曲の感情表現です。感情を表すのに、その時々に見合った表現があるように、ピアノの演奏における強弱表現にも、 それぞれに違いをつけなければなりません。聴き手に、はっきりとした違いをわかってもらうためにも、まずは大げさに表現するところから始めてみましょう。 最初に曲の練習を始めるときに、音やリズムと一緒に強弱記号も見ておくと、のっぺらぼうな曲にはなりにくいです。のっぺらぼうおばけの曲から卒業して、 表現豊かな演奏を目指しましょう。

1ページの短い曲の中のこの部分だけ、ペダル記号が入っています。ペダルって、読譜力がついてからでないと学習に入りませんから、日頃はそんなに踏むことは

ないと思います。ですが、ブルグミュラーの学習に進むと、ペダルは踏む曲ばかり。この曲もブルグミュラーの1曲で、この曲の場合は1ページの中にたった

これだけのペダルです。踏む機会が少ない曲だからなのか、ペダルを踏むことを忘れてしまうようです。

1ページの短い曲の中のこの部分だけ、ペダル記号が入っています。ペダルって、読譜力がついてからでないと学習に入りませんから、日頃はそんなに踏むことは

ないと思います。ですが、ブルグミュラーの学習に進むと、ペダルは踏む曲ばかり。この曲もブルグミュラーの1曲で、この曲の場合は1ページの中にたった

これだけのペダルです。踏む機会が少ない曲だからなのか、ペダルを踏むことを忘れてしまうようです。ペダルの上手・下手は、経験によります。 ペダルは、基本的には弾く音と同時には踏みません。音を弾いた後で踏むようにします。それは、音と同時に踏んでしまうと前の音がペダルに入ってしまい、 音が濁ってしまうからです。踏み方は頭の中で理解をしていても、なかなか上手に踏めないのがペダルです。では、下手だからと言っていつまでもペダルを 踏まないで練習をするのは間違い。それでは、いつまでたっても上手にはなりません。ペダルは踏んで踏んで慣れるようにしましょう。濁ってしまうよう でしたら、やり直せばいいのです。

1つの間違いもなく、スラスラと弾けるようになるまでペダルを入れるのをやめるのではなく、ちょっとくらい 間違っていても、ある程度の曲の仕上がりになったら、ペダルはどんどん踏むべきです。最後の仕上げ段階までペダルを封印していたら、ペダルは一向に上手に 踏むことはできません。踏んで踏んで踏み倒しましょう!?そうやって慣れていくことが1番の上達方法だと思います。ペダルを踏んでいても踏まなくても、 自分の音は良く聴かなくてはいけませんから、ペダルを踏んでいる自分の音をよく聴いて、濁りのない音を求めていくようにしましょう。

実際に 様々な曲にペダルを入れるときは、入れ方に正解・不正解はありません。楽譜に書いてあるペダルの入れ方は1つのやり方であって、どのように音を響かせたいのかにも よってペダルの踏み方は違ってきます。聴いていて不快に思うようならば、それは不正解です。音の濁りがひどくて、聴くに絶えないような響き方をしている 場合は、やはり不正解です。不正解なペダルだと思えば、踏み方を変えればいいこと。ペダルは踏んで踏んで、ペダルとお友達になりましょう。

ブルグミュラーのテキストに進むと、表現力を学ぶ学習に入ります。旋律が綺麗な曲ばかりで、弾いていても楽しくなる曲ばかりです。そのブルグも、最後の方の

曲、20番前後の曲あたりから曲の長さが長くなったり、調号(シャープやフラット)の数が多くなったりします。その分、練習も大変になります。それに

加えて、表現することも数多くありますし、注意すること・意識することも多くなっていきます。

ブルグミュラーのテキストに進むと、表現力を学ぶ学習に入ります。旋律が綺麗な曲ばかりで、弾いていても楽しくなる曲ばかりです。そのブルグも、最後の方の

曲、20番前後の曲あたりから曲の長さが長くなったり、調号(シャープやフラット)の数が多くなったりします。その分、練習も大変になります。それに

加えて、表現することも数多くありますし、注意すること・意識することも多くなっていきます。ブルグミュラーNo.23を、この曲の速さで見事に 練習してきてくださった生徒さんは、中学生のピアノ男子の生徒さんです。速い曲なので、その決まった速さで弾くだけでも大変な曲。当然ですが、速く弾けて いればOKというわけではありません。その曲に合った表現が必要です。写真のように右手も二音、左手も二音で弾き続ける箇所がありますが、この4つの音の 中で響かせてほしい音は、右手の1番上の音だけ。同時に弾いていても存在感をだして欲しいのは、一音だけです。また他の箇所では、左手に存在感をだして ほしいところもあります。メロディーと伴奏では、メロディーに存在感を持たせるのは常識ですが、メロディーのフレーズの中にも、存在感をだして欲しい 音があります。何度も何度も練習をしていく間に、人に聴いてもらいたい音やどうしても出したい音(小さく弾きたくない音)が出てくるものです。曲の中の 存在感を表す音を探して、表現していく力を身に付けてほしいと思います。

さて、中学生のピアノ男子くん、ここ2~3曲で更なる飛躍を遂げてきま した。曲の決まった速さでの演奏をした上での見事な表現力。出すべき音、引っ込める音、強弱記号・・・。ついこの間まで、つっかかり弾きが多かった 生徒さんでしたが、それもなくなって最後まで弾ききれるようになりました。つっかかり弾きも練習次第でなくせます。全て意識次第です。存在感の音を 探すことも意識、つっかかり弾きをなくすことも意識です。ピアノに向かう時にはアンテナを張って、練習に取り掛かりましょう。