講師から

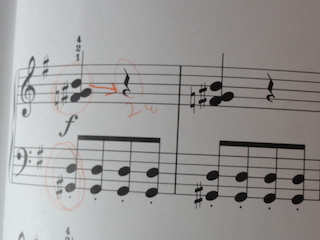

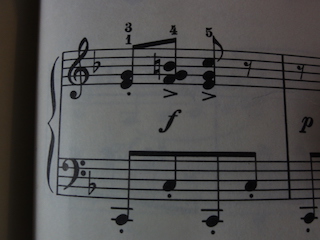

右手にも左手にも臨時記号がある楽譜。左手の音はソとレの音。この左手の臨時記号は、明らかにソの音についています。ソとレの音では音が離れているため、

臨時記号のシャープがレの音についているとは考えられません。では、右手のト音記号の音の臨時記号はどうでしょうか?

右手にも左手にも臨時記号がある楽譜。左手の音はソとレの音。この左手の臨時記号は、明らかにソの音についています。ソとレの音では音が離れているため、

臨時記号のシャープがレの音についているとは考えられません。では、右手のト音記号の音の臨時記号はどうでしょうか?パッと見た感じでは、 ナチュラルとシャープの位置が同じような位置に書いてあるので、どっちの記号が何の音に書いてあるのかわかりにくいと言えばわかりにくいです。ナチュラルとシャープが何の音についているのか、 何となくの判断で取り違えてしまうことがありますが、よ〜く見ると違っています。答えを教えてしまうのは簡単ですが、やはり自分の力で読んでもらいたいもの。目を凝らしてよ〜く見る ことが1番ですが、記号の意味を考えてみると、案外すぐに答えが導き出せることもあります。

ナチュラルの記号の意味は、「元に戻す」です。 元に戻すということは、普通でないから普通に戻すこと。この場合、何かしら黒鍵を弾いているから白鍵の鍵盤に戻すことを指します。では、何が黒鍵になって いるのかと言うと、この曲は、調号でファのシャープがついた曲です。ファの音は全てシャープをつけるので黒鍵を弾いています。黒鍵を弾いている ファの音を、普通のファ(白鍵)にする時に用いるのがナチュラル。ですから、ナチュラルはファの音についている記号になります。これで残ったシャープは、ソの 音についていることになります。ト音記号の「ファソシ」が読めたなら、記号の意味や記号の場所から、正しく臨時記号を読めるようにしていきましょう。

この曲を練習中の生徒さん、「わからない、わからない」と言っていましたが、ナチュラルの記号の意味から答えを出すことができました。1人で 考えることは億劫でも、横で見てくれている人がいるだけで先に進むことができる場合もあります。自宅練習では保護者の方が横についているだけで、安心して 練習に向かうこともできると思います。わからなければわからないままでレッスンに来てくださって構いません。どうか一緒に悩んであげてください。

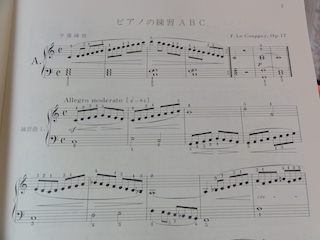

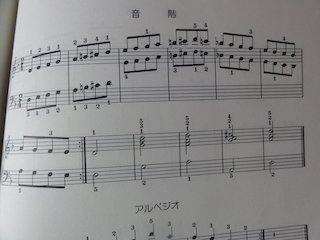

ピアノの練習ABCという教本を始めることにした生徒さん。この教本はバーナムピアノテクニックと同じく、様々な表現方法を学ぶテキストです。この2つの

違いは、曲の長さ。バーナムは1曲1曲が短い小節で書かれており、大抵は8小節程度、かなり学習が進んでやっと1ページほどの曲が出てくる感じです。ABCの

テキストは、予備練習の8小節ほどの曲と、1ページ程度の本練習がセットになっています。

ピアノの練習ABCという教本を始めることにした生徒さん。この教本はバーナムピアノテクニックと同じく、様々な表現方法を学ぶテキストです。この2つの

違いは、曲の長さ。バーナムは1曲1曲が短い小節で書かれており、大抵は8小節程度、かなり学習が進んでやっと1ページほどの曲が出てくる感じです。ABCの

テキストは、予備練習の8小節ほどの曲と、1ページ程度の本練習がセットになっています。曲が長くても短くても、テクニックの教本は、1曲1曲に 目的があります。どのような技能を身につけて欲しいのか、どのように表現するのか、それらを頭に入れて練習をしなければ、ただ弾いているだけになって しまいます。ピアノのABCを始めることにした生徒さん、ピアノのABCと言うだけあって曲はAからZまでの構成です。最初に練習するAの曲は、ハ長調の音階 練習なのですが、その音階を、なめらかに弾くことが目的です。右手にも左手にも音階が出てきますから、各手でなめらかに弾けるようにしていきたいですね。

バーナムテクニックを練習中の生徒さんにも、練習曲の目的を生徒さんにお話しています。2音のフレーズの弾き方の学習だよ、とか、離れた鍵盤の 音の距離感を学ぶ曲だよ、とか。バーナムテクニック本は1曲が短いために、弾きやすく小さな生徒さんにも取り掛かりやすい教本になっています。十分に 楽譜が読める生徒さん、譜読みをすることが苦にならない生徒さんは、ABCの教本を取り入れていただくと、より深い表現力の学習になると思います。

テクニック教本で学んだ表現方法を使って仕上げるのが、曲集の練習です。ピアノどりーむやブルグミュラー、ソナチネ、ソナタになります。特に ブルグミュラー以降は、表現力命!の曲ばかりですから、学んだことを活用して練習に取り組んでいきましょう。どの曲の練習にもそれぞれに目的があり、 表現してほしい事柄があります。そのことを頭に入れて、練習に励むようにしていきましょう。

綺麗に弾けないリズム・取りにくいリズムには、そのリズムに合った「言葉」を唱えながら弾いてみるといいよ〜と、生徒さんたちへお話しています。

今までに、16分音符の速いリズムには「しいたけ」、3連符の均等リズムには「アイス」と言った具合に、言葉を当てはめての練習を提案してきました。

言葉は何だって構いません。そのリズムに合っているものならば何でもOKです。今回は、左手16分音符の3連符に8分音符2つのリズム、オクターヴからの

移動になるのでリズムが崩れやすくなっています。さぁ、どうする?

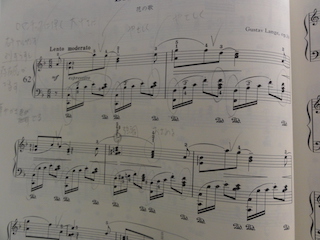

綺麗に弾けないリズム・取りにくいリズムには、そのリズムに合った「言葉」を唱えながら弾いてみるといいよ〜と、生徒さんたちへお話しています。

今までに、16分音符の速いリズムには「しいたけ」、3連符の均等リズムには「アイス」と言った具合に、言葉を当てはめての練習を提案してきました。

言葉は何だって構いません。そのリズムに合っているものならば何でもOKです。今回は、左手16分音符の3連符に8分音符2つのリズム、オクターヴからの

移動になるのでリズムが崩れやすくなっています。さぁ、どうする?こちらの曲は高校生の生徒さんの練習曲、ランゲの「花の歌」。ランゲの作品 にはピアノ曲が多いのですが、この「花の歌」は有名で、発表会でも人気の曲です。・・・と、いうか、私も他の作品を知らない・・・。それくらい、「花の 歌」はよく知られた曲です。その冒頭の左手はオクターヴからの移動のため、普通に弾いているとリズムが崩れやすいので、かなりの練習が必要です。横移動で さっと鍵盤を這うように手を移動させるのはもちろん、3連符のリズムを3連符で弾かなければなりません。そんな時はやっぱり言葉と一緒練習が便利。 この左手にぴったりの、ちょうど良い言葉を見つけました。それは「カルボナーラ」。一緒に唱えながら弾いてみるとわかるのですが、本当にぴったり。 このリズムのためにカルボナーラが存在しているかのよう。(そんなわけないけど)手の横移動を意識しながら練習してもらいましょう。注意するべき点は、 「カッルボナーラ」にならないようにすること。早速、挑戦です。

この「花の歌」は、とても情熱的な曲です。ロマン派の作曲家の作品ですから、 テンポの揺れもありますし、情熱的に聴かせるための技法もあります。楽譜通りの通り一遍な演奏では、聴き手を響かせることはできません。そのような 表現方法の学習に入ると、本当にピアノを弾くことが楽しくなってきます。高校生の生徒さんの頑張りどころですね。楽譜は4ページもあり簡単な曲では ないので、仕上がりには時間がかかりますが楽しみです。少しづつ進めていきましょう。

毎回のレッスン始めに「今日はどこまで弾いてきたの?どこまで練習できた?」と、生徒の皆さんに尋ねています。それは最初の段階で、私がどこまで曲を

聴いたら良いのか、また、その範囲でのポイントを頭の中で整理するためです。大抵の生徒さんは、「ここまで」と、楽譜を指してくれたり、中には「でき

なかった・・・」と自己申告してくれます。しかし、「わからない」と答える生徒さんもいらっしゃいます。そんなことってある?

毎回のレッスン始めに「今日はどこまで弾いてきたの?どこまで練習できた?」と、生徒の皆さんに尋ねています。それは最初の段階で、私がどこまで曲を

聴いたら良いのか、また、その範囲でのポイントを頭の中で整理するためです。大抵の生徒さんは、「ここまで」と、楽譜を指してくれたり、中には「でき

なかった・・・」と自己申告してくれます。しかし、「わからない」と答える生徒さんもいらっしゃいます。そんなことってある?練習をして きた生徒さんにわからないものが、私にわかるはずがありません。「わからないはずないでしょう?自分が練習したところだよ?」と、少しの時間は返事を 待つのですが、それでも何も帰ってこない時は仕方がないので弾いてもらうことになります。すると、明らかに途中から弾けなくなってくるので、練習した 範囲がわかるのですが、やはり最初からきちんと伝えて欲しかったかな、と感じます。例え練習した範囲が短くても、全く練習ができていなくても、叱ろう と思って尋ねる訳ではありません。最初から答えられない生徒さんは、叱られると思って言えないでいるのかな?練習ができなかったものは、今更仕方が ないこと。それならそれで、一緒に譜読みをしていったり、弾きにくそうな箇所を様々な練習方法で試したり、できることがあります。

つい先日も、中学生のレッスンで「ピアノ、触ってない」と、自己申告した生徒さんがいました。長い間の休校から学校が始まり、課題も多く出たのかも しれません。過ぎてしまったことは仕方がありません。その日のレッスンは、片手での初見演奏レッスンになりました。すぐ横で私が聴いていますから、 間違ってもすぐに訂正することができます。それを何度も繰り返し、正しいものを持ち帰ってもらいました。「練習やっておいてよ〜」と、声はかけますが 叱ることはありません。通常のレッスンでは叱ることはほぼありません。叱ることがあるとしたら、本番が控えているのに練習をやっていない場合や、間違いが 直されていない場合です。本番やオーデションが控えている場合は、私も容赦しません(怖!)自分の思いや考えは、言葉に出さなければ相手には 伝わりません。ピアノ教室の生徒さんたちには、きちんと伝えられる人になって欲しいと思います。

ロマン派時代の曲は大抵の場合、音楽の形式を重んじる曲ではなく、情景を描いた曲になります。ショパンやシューマン、ドビュッシーなどがそう。高校生の

生徒さんが練習しているランゲ作曲の「花の歌」もロマン派時代の曲です。

ロマン派時代の曲は大抵の場合、音楽の形式を重んじる曲ではなく、情景を描いた曲になります。ショパンやシューマン、ドビュッシーなどがそう。高校生の

生徒さんが練習しているランゲ作曲の「花の歌」もロマン派時代の曲です。「花の歌」は、情熱的に弾くと映える曲で、大げさにいうと、感情に 任せて躍動感を持って速く演奏したり、もったいぶったようにゆっくり演奏したりの繰り返しです。・・・ということは、メトロノームには当然ですが 合わせて弾くことができません。そうなんです!いつものようにカチカチカチ・・・のメトロノームの音に合わせて弾くと、超真面目な音楽になってしまって、 つまらない音楽になってしまいます。テンポの揺らぎが重要な役目を果たします。さて、高校生の生徒さん、根がとっても真面目。そつなく正しく楽譜を 読んでくれていますが、出来上がっている音楽が真面目過ぎ。きっと性格も関係しているのかな?

クラッシックばかりを練習してきていると、音楽は 真面目に偏ることが多いです。特に古典ものばかりを弾いていると、超真面目。まさに私がそうでした。実は私もごくごく最近まで(10年くらい前まで)は、 真面目な弾き方ばかりしていたらしく(自分ではそう感じてませんでした)、クラリネットの先生に「音楽が真面目過ぎ」と、指摘されてばかりでした。 その先生は、わりと近現代曲やロマン派を演奏される先生で、私は伴奏を担っていたのですが、「もっと崩して〜」と言われてばかり。思うような伴奏は できていなかったかもしれませんが、とても楽しい時間でした。ジャズの音楽はそんな感じですよね?ジャズの曲はメトロノームに合わせては弾けません。 感覚というか、自由で即興もありリズムに特徴がある音楽です。ロマン派の音楽もそれに近いものがあるように思います。

「音楽が真面目すぎ」と 言われていた私ですが、本当にここ最近、表現することが楽しく感じるようになりました。今頃?気づくの遅過ぎ〜って感じですが、学生時代は課題に追われて 必死だったのですが、今は自分のペースで講習会に参加して弾き合いをしたりなので、自由にのびのびとできていることも関係しているのかもしれません。 自分の経験や体験を通して、表現も変わっていきます。不良になりなさい!と言っている訳ではありません。せっかくのロマン派の曲ですから、もっと自分を 解放して自由に、時には不真面目に(?)リズムを崩して演奏していきましょう。楽譜の裏に隠された表現、まずは大げさに表現していきましょう。

生徒さんが弾いている曲を聴いていると、?と思うことがあって「何拍子の曲を弾いていますか?」と、尋ねることが多いです。あ〜意地悪い私。そうすると

決まって正しい答えが返ってきます。何拍子の曲を弾いているのかは、きちんと理解ができているようですが、聴こえてくる曲は違うんだよね〜。何故にそう

なる?

生徒さんが弾いている曲を聴いていると、?と思うことがあって「何拍子の曲を弾いていますか?」と、尋ねることが多いです。あ〜意地悪い私。そうすると

決まって正しい答えが返ってきます。何拍子の曲を弾いているのかは、きちんと理解ができているようですが、聴こえてくる曲は違うんだよね〜。何故にそう

なる?曲の拍子が違っているパターンの1つに、こちらの楽譜のような速い8分音符で書かれていたリズムが急に、2分音符のゆっくりなリズムに変 わってしまった場合があります。8分音符を弾いている時は正しく数えて弾けているのですが、いざ長くのばす2分音符を弾く時に、何となく長くのばして 演奏すると、長くなり過ぎたり短くなってしまったり。音符の長さは長過ぎても短くなり過ぎてもいけません。曲を弾き始めた時の速さでの2拍分が正しい 長さです。やはり正しい長さをのばしていなければ、拍子は狂ってしまいます。

そしてもう1つ、拍子狂いの多いパターンは3拍子の曲を弾いて いる時。問題は3拍目にあります。「1,2,さ〜ん」と言った具合に、3拍目でゆっくりになってしまうのです。音楽が落ち着いてしまうというか、「よっこい しょ」的に、3拍目で動きが止まってしまうのです。これでは3拍子ではなく4拍子になっています。1,2,3の3がやってきたら、すぐに1がくるのが3拍子。 拍子が落ち着いてしまったらダメなのです。落ち着いてしまった生徒さんに指摘をすると、「あっ!」とわかってくれるのですが、なかなか自分で気がつかない のも3拍子です。やっぱりさぁ、メトロノーム必須なのです。

他には、リズムに付点のリズムなど、リズムが混み合っていたりややこしかったりしても、 拍子狂いが起こってしまいます。大抵の場合は、自分では正しいと思いながら間違った拍子を弾いているもの。間違ったものを長い時間をかけて練習していると、 なかなか正しく直せませんから、メトロノームは必要です。やっぱり頼るべきものはメトロノーム。是非是非メトロノームに合わせて「何拍子ですか?」と、 言われないようにしましょう。

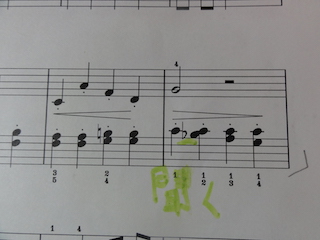

テキストを広げると、大きく「聞く」と書かれていました。わからないこと、疑問に思ったことを聞いてくれるのは、とても嬉しいことです。ちょうどフラット

の記号にアンダーラインが引いてあります。このフラット、何の音に書かれているのか不安に思ったようです。

テキストを広げると、大きく「聞く」と書かれていました。わからないこと、疑問に思ったことを聞いてくれるのは、とても嬉しいことです。ちょうどフラット

の記号にアンダーラインが引いてあります。このフラット、何の音に書かれているのか不安に思ったようです。この臨時記号のフラットは、シの 音についています。結局、生徒さんは正しくシの音にフラットをつけて弾いてくれていました。フラット、シャープ、ナチュラルは、ついている音を 間違った認識で演奏してしまうと、変な音になってしまい曲が成り立ちません。五線の中に書かれている記号であれば、何の音についているのか簡単に見極め られますが、五線から外れてしまうと、ドなのかシなのか、隣同士の音で迷うことも多いです。ですが、ちょっとしたコツで簡単に見極めることができます。

シャープ・フラット・ナチュラルの四角や丸の部分に音符を書き入れてみましょう。先ほどのフラットの記号には、ぷっくりと丸く囲まれた部分が あるはずです。そこに丸い音符を書き入れると・・・・。写真の楽譜では、下から5本目の第五線の位置に、ちょうど丸い音符がきませんか?その音符の音が フラットの音になります。大譜表の下の段の楽譜になりますから、これはヘ音記号の音、つまりシの音になります。では、シャープの記号ではどうでしょうか? シャープの記号は真ん中が四角い形になっています。その囲まれた四角い部分に音符を書き込んでみます。その音がシャープの音になります。同様にナチュラル の記号も、真ん中の囲まれた部分に音を書き込みます。こうすることで正しく記号の音がわかったのではないでしょうか?

何の音に記号が書かれているのかわかりにくい場合は、このように音符を書くことで、記号のついた 音を導き出すことができます。迷った場合は、試してみてください。正しく音を読むところから音楽が始まります。お試しあれ。

ブルグミュラーのテキストも終盤になってくると、表現力が問われるものばかり。それ故に、曲も聴き応えがあります。No.24の曲は「つばめ」。ちょうど

今の時期ではないでしょうか?親ツバメがせっせと巣に餌を運んでいます。子ツバメのピーピーをうるさいと捉えるのか、微笑ましいと捉えるのかは人それぞれ

ですが・・・。

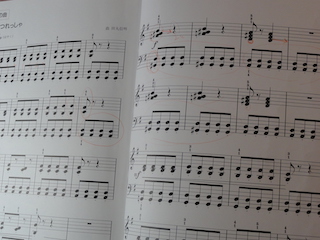

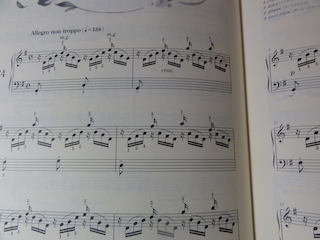

ブルグミュラーのテキストも終盤になってくると、表現力が問われるものばかり。それ故に、曲も聴き応えがあります。No.24の曲は「つばめ」。ちょうど

今の時期ではないでしょうか?親ツバメがせっせと巣に餌を運んでいます。子ツバメのピーピーをうるさいと捉えるのか、微笑ましいと捉えるのかは人それぞれ

ですが・・・。この曲に挑戦中なのは、中学生のピアノ男子くん。「つばめ」というだけあって、曲の速さは速いです。そうでなければツバメが墜落 してしまいます。あ〜何とも恐ろしい・・・。この曲は手の交差の曲で、左手でバスの音を響かせたなら、そのまま左手が右手を通り越してメロディーとなる 音を響かせる曲。右手は右手で16分音符のリズムを弾き続けているわけですが、主張してはいけません。たくさんの音を弾いていますが伴奏です。この曲の ポイントは、音のキャッチボールができているかどうか。投げた球が相手にまっすぐ届いているかどうかです。ちょうど練習中の生徒さんが男の子という こともあって、キャッチボールという言葉を使いましたが、テニスやバドミントンのラリーと一緒です。ボールやシャトルを地面に落とすことなく、リズミカルに やり取りができていればOK。まさにそんな曲。まずはそのラリー練習をしなくちゃいけません。

曲の中身についても、曲の中盤に明らかに今までと 違う暗い雰囲気が漂います。長調で推移していた曲が短調になる部分。この部分の音色を感じて欲しい。明らかに違うのだから、弾き手もその違いを感じながら 演奏して欲しい部分です。ピアノ演奏の上手下手は、自分の音を聴いているかどうか。感じているかどうかです。音やリズムのミスをしないことは大前提です。 もちろん、この生徒さん、音もリズムも間違っていません。あとはどのように「つばめ」を表現するかどうか。曲の速さもあと一息。楽しみな「つばめ」 です。

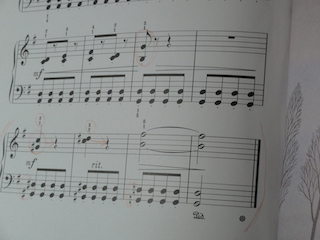

こちらの楽譜、写真の1段目の最後、右手は1小節以上もの長いお休みになっています。このお休みを生徒の皆さんは、どのように捉えているでしょうか?捉え方が

どうであれ、メトロノームに合わせてスルスルと最後まで弾くことができるのであれば、何ら問題はありません。しかし、練習中の生徒さんは、2段目に入ってから

2段目の右手の音を確認して弾いたために、曲が止まってしまいました。曲は止まらないで弾くことが原則です。さて、どうしましょう?

こちらの楽譜、写真の1段目の最後、右手は1小節以上もの長いお休みになっています。このお休みを生徒の皆さんは、どのように捉えているでしょうか?捉え方が

どうであれ、メトロノームに合わせてスルスルと最後まで弾くことができるのであれば、何ら問題はありません。しかし、練習中の生徒さんは、2段目に入ってから

2段目の右手の音を確認して弾いたために、曲が止まってしまいました。曲は止まらないで弾くことが原則です。さて、どうしましょう?この曲、 1段目の最後の右手の音と2段目の最初の右手の音、少し鍵盤が離れています。その為に次に弾く音がパッと頭の中に入っていないと、手の移動に時間がかかって しまい、曲が止まることになってしまうのです。でもでも、最初に言ったように、手の移動に時間がかかるとしても長い休符の後に弾く音です。休符の間、 何をしていたの?と言われても仕方ありません。休符は確かに音を出さない(弾かない)音楽です。音楽は休みに入りますが、手は休んでいてはいけません。 せっかくの長い休符、その間に次に弾くべき鍵盤の場所まで、手の移動をしておく時間になります。そうすることで2段目に入った時に、右手の音がスムーズに 弾き始められます。曲の流れを止めない為にも、先々のことを考えながら演奏をするようにしましょう。

この曲は、手の移動をする時に休符が あるので、弾き手にとってはとても優しく書かれた曲とも言えます。学習が進んで高度な曲を弾くようになると、休符がなくても手の移動がある曲が たくさん出てきます。その度に演奏が止まるわけではありません。次に弾きたい音が何の音であるのか、手の移動がある・なしに関わらず、理解しておくように しましょう。その為には弾き込みの練習が大切です。ある程度の音は覚えてしまわないと、スムーズなピアノ演奏はできません。「ピアノ学習が脳に良い」と 言われる要素の1つに、先々のことを考えながら弾くことが挙げられます。今弾いているところを目で追いながら、手は次の音のことを考え、移動させる。 今を見ながら先のことを考えているので、頭の中では様々なことを処理しています。ですから、楽譜を目で追いながら弾くことが重要なのです。鍵盤ばかりを 見ながら弾いていても、脳を使っていることにはなりません。せっかく脳に良いとされるピアノを学んでいるのですから、大いに脳を使ってピアノを弾くように したいですね。休符だからと言って、手も一緒になって休むことのないよう、注意をしていきましょう。

レッスン室に入ってきた生徒さんの様子で、「今日は調子が悪いのかな?」とか「何かあったのかな?」と、あまり良くないことが起こったのではないかな?

と、感じることがあります。もちろんその逆で、満面の笑みだったりニコニコ顔で入って来られると、「嬉しいことがあったんだ・・・」と感じます。私も

若いキャピキャピ(ってどんな?)の先生ではありませんので、お子さんの様子はわかっているつもりです。

レッスン室に入ってきた生徒さんの様子で、「今日は調子が悪いのかな?」とか「何かあったのかな?」と、あまり良くないことが起こったのではないかな?

と、感じることがあります。もちろんその逆で、満面の笑みだったりニコニコ顔で入って来られると、「嬉しいことがあったんだ・・・」と感じます。私も

若いキャピキャピ(ってどんな?)の先生ではありませんので、お子さんの様子はわかっているつもりです。レッスンは天気の話や学校の 話を簡単にしてから始めることが多いです。その時に、生徒さんの目がウルウル状態だったり、黙りこんでしまったりする場合は、明らかに何かが起こって います。ポロポロと目から涙を流してしまう生徒さんもいます。まだ何も具体的にはお話をしていないので、何故にそういうことになっているのかわからない のですが、そういう時は決まって「思う存分泣きなよ」といってティッシュを差し出します。今、泣きたいのだから泣いてもらうことにしています。私って 冷たい先生?泣きたいのに溜め込んでしまうと、精神的にも良くないかな?と思って、泣かせることにしています。泣きたい思いは吐き出しちゃった方が いいに決まってる!一通り泣いて落ち着いたところで、「何があったの?」とは聞きますが、根掘り葉掘り聞くようなことはしていないつもり。でも、生徒さ んの方からお話ししてくれます。ピアノ教室で感情が高ぶるくらいだから、生徒さんもお話をして発散したいのかもしれません。

生徒さんが教室で 泣いてしまうケースは、家族の人と言い合いになったり、叱られたりして、自分の思いがわかってもらえなかった時が多いように思います。 各ご家庭によってご家庭のルールがありますから、私では解決はできません。でも話を聞いてもらうだけで、気持ちが落ち着いていくのも事実。まれに、 レッスン中に思うように弾けなくて泣き出してしまう場合もあります。これは、負けず嫌いな生徒さんに多いです。自分で何度も弾きながらポロポロと泣いて います。その場合も、慰めたりはせず泣いてもらっています。悔しい気持ちをどんどん出したらいいと思います。

ピアノは、落ち着いた気持ちで ないと、上手に表現することはできません。イライラしたまま弾くピアノの音って、トゲトゲしています。自宅での練習でも、泣きながら練習するのではなく、 泣いた後に落ち着いてから練習するようにしましょう。生徒さんが泣いてしまったからと言って、オロオロするような私ではありません。我が家の子供で 修羅場(これまたどんな?)をたくさん経験してきましたから、泣いてもらって構いません。(泣かせようと思っていませんよ〜)思う存分泣いて、 スッキリした気持ちで弾けるようにしたいですね。

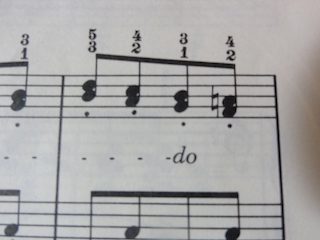

1度にいくつもの音を弾く和音、離れた鍵盤の音を弾く場合は、指もきっちりと正しい鍵盤を押さえやすいのですが、隣同士の鍵盤など密集している音を弾く

場合は、指をしっかりと立てていなければ正しい音を弾くことができません。指が寝てしまっていると、関係のない鍵盤を押さえてしまって、結果、違う

音の響きが聴こえてくることになります。

1度にいくつもの音を弾く和音、離れた鍵盤の音を弾く場合は、指もきっちりと正しい鍵盤を押さえやすいのですが、隣同士の鍵盤など密集している音を弾く

場合は、指をしっかりと立てていなければ正しい音を弾くことができません。指が寝てしまっていると、関係のない鍵盤を押さえてしまって、結果、違う

音の響きが聴こえてくることになります。ちょうどこの曲の楽譜でも同じことが言えます。右手の和音は目まぐるしく音が変わっていくのですが、 真ん中の音のファソシの音は弾き手にとっては要注意の和音です。ミソ➡ファソシ➡ミソド と移り変わっていく和音、全て近い鍵盤の音ばかり。要は 全てが「そのへんの音」ばかりです。するとどうなるか?1番最初のミソの音は弾きやすいので上手に弾くことができますが、2つめと3つめの和音は、明確に 何の音が弾きたいのかの意思を持って指を動かさないと、ぐしゃっとした音になってしまいます。生徒さん自身、「そのへんを弾いておけばいいか」と思って いないと思いますが、聴こえてくる音は正しい音が響いてこなく、そのへんに指を持っていっただけの音になっています。これが「そのへん弾き」になって しまうのです。

正しく直す為の練習方法はただ1つ。ゆっくりで3つの和音の移り変わりを練習すること。実はこの曲は仕上がりが速い曲。 しかし、今の「そのへん弾き」をしながら速く弾けていても、曲は仕上がったことにはなりません。弾いている音が違うからです。正しく弾かなければなら ない音は何か、生徒さん自身が認識をすることが大事。その音を鍵盤で響かせる。他の音を押さえていない正しい音の響きを何度も聴きましょう。自分の 音をよく聴くことから間違いをなくしていくようにしなければ、いつまでたっても他人に指摘されないと直せない人になってしまいます。その為のゆっくり 練習です。まずやるべきことは、正しく弾くことです。速く弾くことではありません。曲の仕上がりは、丁寧な練習が何よりも早道です。ゆっくりだけど 1つもミスがない演奏を目指しましょう。

楽譜に、生徒さんが指番号を書き込んで練習している風景がよくあります。自分で弾きやすくするために書き込むことはOKです。音名を書き込むことは禁止

していますが、その他のことであればOK。どんどん書き込んでくれたらいいと思います。ですが時々、それはないでしょう?・・・と感じる場合もあります。

どんな場合がNGなのか、今日は指番号の話からお伝えします。

楽譜に、生徒さんが指番号を書き込んで練習している風景がよくあります。自分で弾きやすくするために書き込むことはOKです。音名を書き込むことは禁止

していますが、その他のことであればOK。どんどん書き込んでくれたらいいと思います。ですが時々、それはないでしょう?・・・と感じる場合もあります。

どんな場合がNGなのか、今日は指番号の話からお伝えします。この1小節分のフレーズは、「つむぎ歌」という楽譜のもの。この部分、この曲には 何度も出てきます。1度目に出てきた時には、指番号が楽譜に書いてありますが、2度目からは書いてありません。指番号は、同じフレーズのものが何度も 出てくる場合には、何も書いてなければ前回と同じ指番号で弾くことが基本です。よく生徒さんから「指番号がわからない」と、質問を受けますが、「それ、 今までに出てきていませんでしたか?」と、逆に質問をしたいです。自然な指の動きで弾けない箇所は、必ず指番号は書いてあります。でもそれが書いていない となれば、今までに出てきているはず。音楽の成り立ちを確認してみましょう。

曲によっては同じフレーズなのに、わざわざ違う指番号が書かれて いるものもあります。え〜なんで?フレーズは確かに同じでも、その次に来る音やその次のフレーズの動きから、前回と違う指番号の方が弾きやすくなる場合 は、わざわざ違う指番号が書かれます。同じフレーズを前回と違う指で弾くには、それなりの理由がある場合がほとんどです。やたらめったらに、指番号を 違えているわけではありません。新しい曲を学習する時は、まずは書いてある指番号を守る。何も書いていない箇所が出てきた時に迷うようであれば、過去に 同じものが出てきていないか確認をする。この2つを頭に入れておくと、スムーズに練習が進むのではないでしょうか?

余談ですが、同じ曲でも 出版社によって指番号が違うこともあります。手の大きさ、指の長さは人それぞれですから、弾き手によってしっくりくる指も違って当然。どの指番号が 正しいのか?ということが重要ではなく、毎回、同じ指番号で弾くことがとても重要です。いつも違う指で弾いていると、つっかかりや間違いを引き起こす 原因となります。子供用の楽譜と大人用の楽譜での指番号の違いは、手の大きさや指の長さに依るものであると考えられます。今、自分が向き合っている 楽譜に書いてある指番号をまずは守りましょう。どうしても弾けない・・・となった時に、再考する時間を設けましょう。指番号を適当に弾いている生徒さん、 意外に多いです。慌てないで1度立ち止まって、指番号について考えてみませんか?

32分音符が入った曲を練習中の生徒さんですが、この32分音符がなかなか綺麗に弾けないでいます。この曲の題名は「優美」。優しく美しく・・・な曲

なので、速いリズムの32分音符も優しく弾いて欲しいところ。一歩間違うと鋭い32分音符になってしまったり、リズムが転んだり。これでは、綺麗な32

分音符とは言えません。

32分音符が入った曲を練習中の生徒さんですが、この32分音符がなかなか綺麗に弾けないでいます。この曲の題名は「優美」。優しく美しく・・・な曲

なので、速いリズムの32分音符も優しく弾いて欲しいところ。一歩間違うと鋭い32分音符になってしまったり、リズムが転んだり。これでは、綺麗な32

分音符とは言えません。特にこの曲の32分音符は指のトンネルを作って、ささっと指をくぐらせて次の音に繋げて弾く32分音符になっています。 ただでさえ綺麗に弾くことが難しいのに、指までくぐらせなければならないなんて・・・。トホホ。こんな時の綺麗に弾くための有効な練習手段は、リズム 変え練習に尽きます。レドシド、ソファミファ の4音を取り出し、その部分のリズム変え練習をします。タータ、タータという定番の付点のリズムや逆付点、 レードシド、レードシド・・・この場合は「チューリップ、チューリップ・・・」と言いながら弾いてみると楽しくできそうです。同じような感じで言葉を 当てはめてみると「かきごおり」「ブルーベリー」なんかでも弾けませんか?リズムは何だっていいのです。いくつかのリズムでの変奏やスタッカート練習 を通して指を滑らかに動かす練習が必要です。滑らかに動く指が作れると、速いリズムも弾けるようになってきます。

最近は子供の生徒さんに 楽しくわかりやすく伝えるために、様々な言葉を使っての練習方法を提案していますが、音に合う言葉を見つけるのも楽しみながら取り組めていいですね。 リズム変奏の言葉が見つからなくても、音の数に合った言葉だけでもリズム変え練習は可能です。例えば今回の練習では、音が4つの音でできていますから 「てんぷら」という言葉でやってみると、「てーんぷら」「てんぷーら」「てんぷらー」と言い方を変えるだけでも、リズム変え練習ができます。難しく 考えることはありませんので、指が思うように動かない箇所がでてきたら、是非、リズム変え練習を取り入れて、思い通りに動く指を手に入れていきましょう。

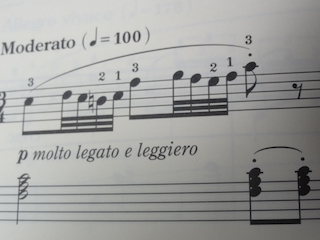

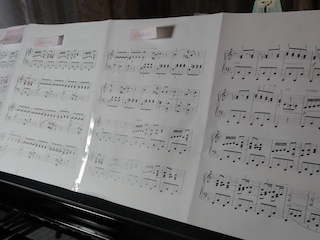

4ページもの長い曲の練習をしている生徒さん。この曲は、ぴあのどりーむ6のテキストの最後の曲、エルメンライヒ作曲「つむぎ歌」です。練習しやすい

ようにと、お母様が楽譜を繋げてくださっていました。このちょっとしたことが嬉しいです。私も楽譜をめくる手間?が省けて嬉しい(笑)です。この曲が終われば

ブルグミュラーに進んでいくのですが、ん?雑に弾いていませんか?音、滑ってない?確かに難しい曲ではあるけれど、弾けない曲ではありません。

4ページもの長い曲の練習をしている生徒さん。この曲は、ぴあのどりーむ6のテキストの最後の曲、エルメンライヒ作曲「つむぎ歌」です。練習しやすい

ようにと、お母様が楽譜を繋げてくださっていました。このちょっとしたことが嬉しいです。私も楽譜をめくる手間?が省けて嬉しい(笑)です。この曲が終われば

ブルグミュラーに進んでいくのですが、ん?雑に弾いていませんか?音、滑ってない?確かに難しい曲ではあるけれど、弾けない曲ではありません。「早く次のテキストに進みたいよ〜」と、生徒さんからの要望はありましたが、この状態でブルグミュラーに進むのは危険すぎる!また同じようなことで ひっかかってしまう可能性大です。そこで、とことん付き合うことにしました。勝手に・・・。もちろん頑張るのは生徒さんだけど・・・。指番号の間違い も「直しておいてね」と伝えてはいましたが、前の癖がついつい出てしまうので、レッスンで一緒に練習をすることに。私も弾くけれど、生徒さんにも 弾いてもらいます。指の状態をがっつり見ながら何度も何度も。正しいものをインプットしておかなければ、アウトプットできません。自宅では、 同じ箇所をしつこく練習することってそうないと思います。1回できたらなんとな〜く弾ける気になったりしますから。こうやって1つ1つ、できない箇所を つぶしていく練習です。

「まぁ、1ヶ月がんばってもらいましょう」と伝えたら「え〜!1ヶ月も・・・」という返事でしたが、もちろん、1ヶ月も 経たないで綺麗な曲に仕上がってきたら、そこで終了です。曲も長いですし、この曲本来の速さでの演奏は難しいものがあるので、ゆっくり綺麗に仕上がった ところで終了の予定です。メトロノームが嫌いだという生徒さん。小さな生徒さんでもないのだから「人参嫌い。茄子嫌い・・・」って言ってる場合では ないのですよ。(この生徒さん、嫌いな食べ物はないそうですが)メトロノームも強制的に合わせてもらうよう、指示を出しておきました。綺麗な曲を 目指して私もかなり本気です。1ヶ月後、乞うご期待!

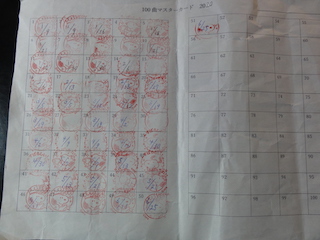

毎年1月から12月までの1年間で、100曲の合格を目指していきましょう!と始めたマスターカード。6月でちょうど半年が過ぎることになります。7月は

折り返し地点。みなさん、どの程度スタンプが溜まっていますか?

毎年1月から12月までの1年間で、100曲の合格を目指していきましょう!と始めたマスターカード。6月でちょうど半年が過ぎることになります。7月は

折り返し地点。みなさん、どの程度スタンプが溜まっていますか?既に50曲を達成されている生徒さんは、大人の生徒さん。将来的には ショパンの曲が弾きたいとのことで、ピアノの学習にとても意欲的。練習もかなりされています。そして今回、2人目の50曲達成の生徒さんは、大学生の 生徒さんです。幼稚園・保育園の教諭免許の取得を目指して頑張っている、大学1年生の生徒さんです。大学に入学する前は、ピアノ演奏の基本を学習 してもらっていましたが、今は、オンラインでのピアノレッスンが大学で始まり、大学の課題ピアノと童謡の弾き歌いのレッスンをしています。結構、毎週の 課題が多くて練習が大変なよう。ピアノ曲が1~2曲、弾き歌い曲が2~3曲出されます。幼稚園や保育園の先生たちが何気にやっている弾き歌いですが、ピアノ だけが上手でも歌だけが歌えていても、ピアノと歌を同時にやることは難しいです。生徒さんもかなり苦戦中。でも、今は上手にできなくても、先生になった 時に上手にできるようになっていればいいわけですから、まだまだ時間はたっぷりありますね。

課題とはいえ、他の学習もある中で練習をして いる大学生の生徒さん、お仕事と育児・家事に追われた中での練習をしている大人の生徒さん、それぞれに時間を上手に見つけて練習をしてくださって います。さぁ、未就学児の生徒さんも小学生の生徒さんも、隙間時間などを活用して練習に取り組んでいきましょう。100曲をマスターすることは難しくても、 50曲をマスターすることは可能なはず。みんな、がんばれ〜。

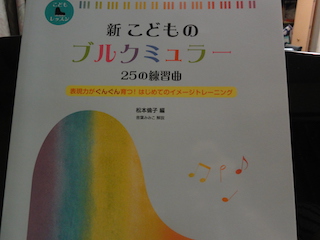

今までにも時間を見つけて、ピアノの講座や教材研究などの講習会に出かけていましたが、最近はコロナ感染症の影響で、対面での講習会が中止になって、

リモート講習会やウェブでの配信に変更されたりしています。そんな中、私が今一生懸命に受けている講座があります。それは、ブルグミュラーの講座。

えっ!?ブルグミュラー?と、お思いでしょうか?そんなことで、ブルグミュラーを教えられるの?

今までにも時間を見つけて、ピアノの講座や教材研究などの講習会に出かけていましたが、最近はコロナ感染症の影響で、対面での講習会が中止になって、

リモート講習会やウェブでの配信に変更されたりしています。そんな中、私が今一生懸命に受けている講座があります。それは、ブルグミュラーの講座。

えっ!?ブルグミュラー?と、お思いでしょうか?そんなことで、ブルグミュラーを教えられるの?いやいやいや・・・大丈夫ですよ〜。 どんとこい!ブルグミュラーは私もがっつりと指導を受けてきましたし、大好きな教材です。生徒の皆さんへの指導も熱が入ります。では何故ブルグミュラー なのかと言いますと、この教材は表現力を磨く初めての教材の位置付けです。それだけに奥も深い。どんな先生に習ったとしても、楽譜通りに演奏する ことには変わりがありません。ですが、先生によって同じ箇所でも言葉かけって違うのですよ。 当たり前ですが。生徒さんにわかりやすいイメージを伝えるために、どのような表現で伝えていけばよいのか、かなり学習になります。優しい感じで弾き始めて 欲しい場合でも、「やさしく」でも良いのですが、「そっと背中を押してもらう感じで自然に・・・」おおー!何と言う表現。そんな表現の仕方があったのね〜 と、勉強になります。

言葉って本当に重要です。同じ内容でも言い方を変えるだけで、わかりやすくなったり、イメージを持ちやすくなったり。 お子様にかける言葉かけも、やる気にさせたり前向きにさせたり。同じ言葉をかけるなら、お互いに嫌な気持ちにならないようにしていきたいですね。 少し話が逸れましたが、ブルグミュラーの教材を通して新たな発見をしているところです。講座の参加者はピアノの指導者なので、本当は持ち回りで演奏を 担当するところだったのですが、今回はそれもなくなってしまいました。能天気に生きているように見えて(?)実は少しだけ頑張っている私です。生徒の みなさんも頑張っていこー。

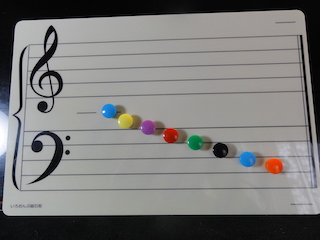

音(音階)は、階段の造りと一緒です。ドから1つ上に登ればレ、レの上はミ、といった具合にドレミファソラシドレミファソラシド・・・と、登っていく

音階はドレミファソラシドの繰り返しです。では、音階が下に降りて行くときは?

音(音階)は、階段の造りと一緒です。ドから1つ上に登ればレ、レの上はミ、といった具合にドレミファソラシドレミファソラシド・・・と、登っていく

音階はドレミファソラシドの繰り返しです。では、音階が下に降りて行くときは?「そんなの簡単だよ」と、言われそうですが、それがそうでも ありません。答えはドシラソファミレドなのですが、「ラの下の音は何だっけ?」「ファの下の音は何?」と尋ねた時に、答えがなかなか出てこない生徒さん がいらっしゃいます。これは、音階が下に行くときは、「ドシラソファミレド」の音の並びであることがパッとわかっていない場合が多いです。 ドレミファソラシドはすぐに言えても、同じようにドシラソファミレドが頭の中に出てこなければ、1つ下の音や2つ下の音を尋ねた時に出てこないのです。 何だか不思議な現象ですが、ドレミファソラシドとドシラソファミレドは、同じようにスルスルと反復できるようにしておくとよいでしょう。

中には、ワークブックを学習している様子をじっと見ていると、ヘ音記号の音を書き込む時に、真ん中のドから下にドレミファ・・・と数えている生徒さん もいらっしゃいます。私も意地悪なので(?)ニコニコしながら見ていますが(ホント意地悪!)、下に降りて行く音をドレミファ・・・と数えていっても 合う音はドの音だけになってしまいます。全く違う音になってしまいますね。書き終えたところで「それ、正しい音かな?ドレミファ・・・って数えるの?」 と指摘させてもらっています。ここまで言うと大抵の生徒さんは「あっ!」と言うことになります。「もっと早く言ってよ〜」と、声が聞こえてきそう ですが、簡単には答えは教えませんよ〜。自分で気がついたり、書いたものを消さなければならない悔しさを味わったりしながら、次は間違えないように して欲しいと思っています。決して意地悪をしているつもりはありませんから・・・。

ピアノ学習を始めた最初の段階では、音を数えながら読む ことになりますが、先々では音がパッとわかる状態にしていくことが目標です。いつも言っていますが、せめて五線の中に書かれている音は数えることなく パッと見てわかる状態にしたいです。たくさんの音が出てくる曲を学習することになった時に、1つ1つの音を数えていたのでは曲が仕上がりません。練習も 楽しくありません。音のパッと読みができることは、ピアノ学習の第一歩。まずは、上行き下行きの音階と鍵盤の位置を覚えていきましょう。

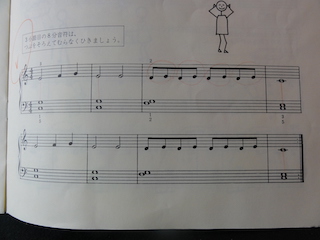

8分音符を初めて学習する時には、8分音符の数え方で数えながら練習をするように指導しています。8分音符は1拍の音符の半分の長さの音符。初めての分割

音符になりますから、長さが揃った音符で弾けるように 1と2と3と4と・・・と、分割音符単位で数えてもらいます。写真にあるような楽譜の場合は、

8小節の曲の中で8分音符が使われているのはたったの2小節。それでも8分音符を学習したての間は、曲の最初から最後まで 1と2と3と4と・・・と数えながら

練習をします。曲は最初から最後まで同じ数え方・同じ速さで数えることが基本です。そうしなければ、拍子やリズムが違ってきます。

8分音符を初めて学習する時には、8分音符の数え方で数えながら練習をするように指導しています。8分音符は1拍の音符の半分の長さの音符。初めての分割

音符になりますから、長さが揃った音符で弾けるように 1と2と3と4と・・・と、分割音符単位で数えてもらいます。写真にあるような楽譜の場合は、

8小節の曲の中で8分音符が使われているのはたったの2小節。それでも8分音符を学習したての間は、曲の最初から最後まで 1と2と3と4と・・・と数えながら

練習をします。曲は最初から最後まで同じ数え方・同じ速さで数えることが基本です。そうしなければ、拍子やリズムが違ってきます。8分音符の 入った曲にも慣れて、基本的な音符の長さが頭の中で理解できるようになってきたら、今までの 1と2と3と4と・・・の数え方から卒業して、少し大人な 数え方で練習をしてみましょう。今までの数え方でも間違いではありませんが、時間もかかってしまう上に、仕上がりの曲の速さがゆっくりになってしまいます。 普通に 1,2,3,4・・・で数えながら弾くことができたら、曲もさっさと弾くことができます。8分音符は1拍の半分の長さですから、1 と数えている間に 8分音符を2つ弾いてしまえばいいですよね。3小節目の弾き方は、タタタタタタタタ となります。言葉にすると変な感じですが、4つ数えている間に8この 音符を同じ速さで弾けば完成です。

先日の小学3年生の生徒さんは、このたった2小節の8分音符のために、1と2と3と4と・・・と、2回の 繰り返しをして数えながら弾いていました。今までに学習したことを忠実に守って弾いてくださっているのは嬉しいのですが、今回の大人な?数え方を 提案。早速、一緒に練習をしました。音符の長さが感覚でわかるようになると、いちいち細かな単位で数えながらの練習はしないもの。初めての楽譜を 見たときでも、簡単なリズムの曲ならば、細かな単位で数えなくても弾けるようになります。いや、弾けるようにしていきましょう。ただ、頭の中で いくら考えてもリズムが取れない場合は、やはり丁寧に数えて練習をしましょう。その時その時の楽譜の中身と相談しながら、楽に練習を進めていくと よいでしょう。そして、最後にはメトロノームで確認を!やっぱり頼るべきはメトロノーム。必ず合わせてくださいよ〜。