講師から

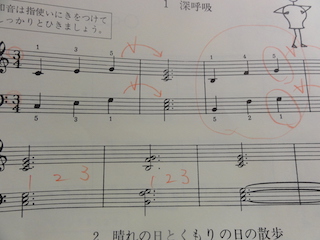

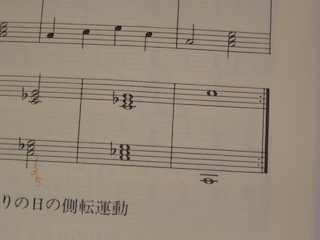

シャープやフラットの学習に入ると、黒鍵を使った和音(2つ以上の音を同時に弾くこと)が、練習曲の中に出てくるようになります。4つ5つの和音の中に

黒鍵が2つ3つと入ってくると、指は5本しかないのにとても弾きにくい状況になります。ピアノの鍵盤をよく観察すると、黒鍵は白鍵の奥にありますよね?

白鍵だけの和音を弾く場合には、指も鍵盤の手前だけで上手に弾けていましたが、黒鍵が入ってくるようになると、指を持っていく鍵盤の位置を考えないと、

弾きにくい上に何とも変な形の指で弾くことになります。

シャープやフラットの学習に入ると、黒鍵を使った和音(2つ以上の音を同時に弾くこと)が、練習曲の中に出てくるようになります。4つ5つの和音の中に

黒鍵が2つ3つと入ってくると、指は5本しかないのにとても弾きにくい状況になります。ピアノの鍵盤をよく観察すると、黒鍵は白鍵の奥にありますよね?

白鍵だけの和音を弾く場合には、指も鍵盤の手前だけで上手に弾けていましたが、黒鍵が入ってくるようになると、指を持っていく鍵盤の位置を考えないと、

弾きにくい上に何とも変な形の指で弾くことになります。写真の指は「ソ♯、ド、ミ♭」の和音を弾いている指です。この指の形は、鍵盤に対しても まっすぐで綺麗な手の形になっています。見た目にも綺麗。これはOKなのですが、最初は実に変な?妙な?弾き方になっていました。黒鍵のソとミの音を、 黒鍵の手前の端っこで弾こうとして、肩が怒り肩になって音は綺麗に出ない、さっさと弾けない、手の形は変・・・いいところが1つもない状態でした。ピアノって そんな弾きにくいものではありません。黒鍵も白鍵も、ピアノの鍵盤は奥まで続いています。わざわざ鍵盤の奥だけを使って弾いたりはしませんが、自然な 弾きやすい手の形で弾く時、鍵盤の奥を押さえることはよくあります。弾きたい音の鍵盤にすっと指を持って行った時に、触れている鍵盤の場所で音を出す ようにしていきましょう。

今回のように、黒鍵を使った和音がでてくるようになると、鍵盤の奥で弾くことが増えていきます。黒鍵自体が白鍵 よりも奥にありますから、自然と奥の鍵盤を押さえることになるからです。和音に限らず、自然な手の形、自然な指番号で弾くことは重要です。わざわざ 弾きにくい指を持っていって間違えたり、曲が止まったりつっかえたりするのはもったいないです。腕もくねらせたりすることなく、綺麗な動きでピアノ 演奏を楽しみましょう。

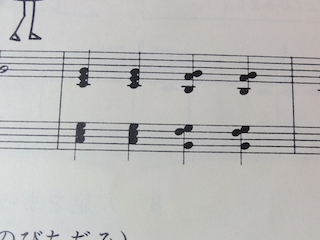

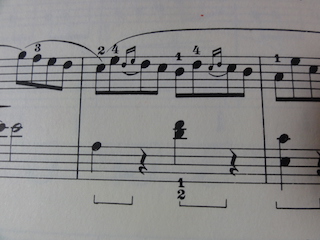

曲の中には、同じ音を何回か続けて弾くこともあると思います。写真の楽譜では和音になっていますが、単音の場合もあります。同じ音を続けて弾くことは、

指の移動もなく、すぐすぐ弾けるので簡単ですが、このすぐ弾けることが思わぬ音の響きを生んでしまうことがあります。自分が弾いている音、どんな響きに

なっていますか?

曲の中には、同じ音を何回か続けて弾くこともあると思います。写真の楽譜では和音になっていますが、単音の場合もあります。同じ音を続けて弾くことは、

指の移動もなく、すぐすぐ弾けるので簡単ですが、このすぐ弾けることが思わぬ音の響きを生んでしまうことがあります。自分が弾いている音、どんな響きに

なっていますか?同じ音を続けて弾く連打は、元気よく弾いてしまうとスタッカートのような響きになってしまいます。スタッカートの記号が 書いてある場合にはもちろん良いのですが、そうでない場合には、書いてある音符の長さ分は伸ばさなければいけません。この楽譜の音符は四分音符ですから、 1拍分の長さが必要です。たった1拍の音符ですが、スタッカートとは違います。はねてしまわないように気をつけましょう。

私のレッスンでは、 「しっかり、しっかり」と声かけをしています。鍵盤から早くに指を離してしまわないように、ぐっとしっかりと鍵盤を押さえてもらいたいからです。鍵盤の 下に向かって押さえる感じです。音符の長さを意識をすることはもちろん、音符についている記号(スタッカートやスラー)にも注意を払って、 楽譜を読み込んでいくようにしましょう。和音を弾く場合は特に指をしっかりと立てて、柔軟な手首の動きができるようになると、美しい響きの音が出るように なります。自分が弾いている音をよく聴きながら練習を進めていきましょう。

7月に入り、やっと学校も通常通りの生活になってきました。普段なら「夏休みまであと◯日・・・」と、教えてくれる生徒さんが多い時期ですが、今年は

そうもいかないようで、夏休みの時期も学校によってバラバラなようです。区立の学校は同じ動きだと思いますが、高校・大学は8月に入っても、すぐには

休みにならないようです。暑い時期、もうひと頑張りしましょう。

7月に入り、やっと学校も通常通りの生活になってきました。普段なら「夏休みまであと◯日・・・」と、教えてくれる生徒さんが多い時期ですが、今年は

そうもいかないようで、夏休みの時期も学校によってバラバラなようです。区立の学校は同じ動きだと思いますが、高校・大学は8月に入っても、すぐには

休みにならないようです。暑い時期、もうひと頑張りしましょう。そんな中、先日の生徒さんとのやりとりで「夏休みは旅行に 行くことになった〜」と、嬉しそうな声が聞こえてきました。旅行、いいですね。旅行はもちろん、おじいちゃん・おばあちゃんの家へ帰省をされる 生徒さんもいらっしゃるのではないでしょうか?生徒さんに旅行やお出かけの日程をお聞きしてもわからないことが多く、ピアノのレッスンができるのか・ 振り替えるのか、どちらなのかわからないことが多いです。ピアノのレッスンをお休みするという選択もありますが、予定が合うのであれば、できるだけ 振替レッスンをされると良いと思います。お出かけをする日程がわかった時点で構いませんので、連絡を入れていただきましたら、こちらも振替レッスンの ご案内をさせていただきます。

教室の日程は、お盆の間はレッスンをお休みしようかと考えています。振替のお問い合わせは、レッスンノートや メモ用紙でも構いませんし、電話連絡でも良いのですが、電話の場合はレッスン中は対応ができません。メールアドレスをご存知の生徒さんは、メールを 入れていただく形でも構いません。せっかくのピアノレッスンですから、なるべくお休みをしないようにして、振替レッスンを利用してくださいませ。そして、 たくさん遊んだ後は、ピアノの練習も忘れないでくださいね。

私の教室でのピアノ教材は、基本的にはテクニックと練習曲の2本立てです。初級レベルを終了したら、生徒さんの希望によって練習曲がポピュラー系の

ものになったり、好きな曲だけレッスンになったりしますが、それでも何らかのテクニック教材と同時進行です。テクニック教材にも種類がたくさん

あって、指の強化を図るもの、弾き方の学習をするもの、メカニック的な学習をするものなどがあり、これまた生徒さんの希望や指の状態によって取り入れる

ものが違ってきます。では、テクニック教材は一生つきまとうのか?と言われれば、そうでない場合もあります。

私の教室でのピアノ教材は、基本的にはテクニックと練習曲の2本立てです。初級レベルを終了したら、生徒さんの希望によって練習曲がポピュラー系の

ものになったり、好きな曲だけレッスンになったりしますが、それでも何らかのテクニック教材と同時進行です。テクニック教材にも種類がたくさん

あって、指の強化を図るもの、弾き方の学習をするもの、メカニック的な学習をするものなどがあり、これまた生徒さんの希望や指の状態によって取り入れる

ものが違ってきます。では、テクニック教材は一生つきまとうのか?と言われれば、そうでない場合もあります。中学3年生ですが、ピアノ レッスンを続けてくれている生徒さんは、先月、バーナム緑(テクニック2)が終了したのを機に、テクニック教材から一旦卒業をしました。生徒さんの 多くに練習をしてもらっているバーナムテクニックは、実は4までのシリーズが揃っていて、最後には全調の練習というシャープ・フラットがたくさんついた 音階練習ができるテキストが用意されています。もちろん、やらないよりもやった方がいいです。それはわかっているのですが、練習曲も長い曲に なってくれば時間も多く取られます。テキストも増えればこれも練習時間がかかります。中学3年生と言う学年、ピアノは続けていきたいと言う思い、 驚異的な読譜力(音・リズムの間違いがほとんどありません)、様々な環境を考えた時に、バーナム緑の終了でOKだと判断しました。ここから先は、必要に なった時に考えていくことにしたのです。

とは言え、練習曲の中にスラスラ弾けない箇所が出てくることもあります。ちょうど、生徒さんが 練習をしている曲の中に16分音符の音階が出てきました。本来なら、ツェルニーなどのテキストを学習していると難なく弾けるのですが、ちょっと弾きにくそう です。そんな時は少し工夫をして、この箇所を使ってテクニック練習をしてもらうことに。例えばこの16分音符、全部スタッカートで弾いてみる、付点の リズムで弾いてみる、他のリズム練習もしてみる・・・これだけでも充分なテクニック練習です。テキストがなくても、できることってたくさんあります。 少しの工夫でテクニック練習をやっていけるのです。これは使わない手はありませんね。

他の生徒さんにもお話をしていますが、バーナムは緑までは 皆さんに進んでもらいたいと思っています。これから先、ショパンやシューマンなどの難しい曲に進んでいきたいのならば、ツェルニー30番は必要かなぁと 考えます。あくまでも私個人の意見ですが・・・・。先生によっては、ツェルニー40・50・60も必要です!とおっしゃる先生もおられるでしょう。バーナムだって シリーズ全てをレッスンに課されている先生もいらっしゃいます。どれも間違いではないと思います。生徒さんの環境、弾きたい曲を考えながら、無理のない テキスト選択をしていきたいと思います。まずは、今やっているもの、目の前にあるものを使って練習を進めていきましょう。

音もリズムも正しく楽譜が読めているのに、その箇所に来ると必ずつっかかったり、止まったりしてしまう生徒さん。そこ、そんなに弾きにくい?そんなに

難しいかなぁ?と感じることがあります。生徒さんの弾く様子をじ〜っと見ていると・・・、ほぼ100%の確率で弾けない原因が当たります。(やったー)

いやいやいや、喜んでいる場合ではないんですけどね。

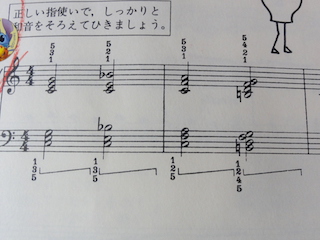

音もリズムも正しく楽譜が読めているのに、その箇所に来ると必ずつっかかったり、止まったりしてしまう生徒さん。そこ、そんなに弾きにくい?そんなに

難しいかなぁ?と感じることがあります。生徒さんの弾く様子をじ〜っと見ていると・・・、ほぼ100%の確率で弾けない原因が当たります。(やったー)

いやいやいや、喜んでいる場合ではないんですけどね。さらさらっと弾けない原因は、ズバリ指番号。楽譜に書いてある指番号と違う指で弾いている ので、すんなりと弾けないのです。楽譜の中の音が複雑になっていけば、指番号も複雑になっていきます。どう頑張ったって指は10本しかないのですから、 工夫をしながら弾くことになります。行き当たりばったりの指を出してきても、弾けなくて当然です。基本的には楽譜に書いてある指番号が絶対です。 弾きにくい指番号で書いてあったとしても、弾ける指番号ならば、それは守らなければいけません。何度も何度も練習をして、書いてある指番号がさっと 出てくるようにしましょう。その部分だけの部分練習を取り入れるとよいでしょう。

ごく稀に、「指番号を変えてもいいよ。その時は変えたものを 書き込んでおいてね」と、声をかけることもありますが、これも、物理的に弾けない場合に限ります。例えば、手が小さくて届かない・・・・逆に、手・指が 長すぎて無理がある・・・といった場合のみです。物理的に無理なものは仕方がありませんから、その場合は指番号を変えてもらって構いません。音階の 練習や和音の練習時は、基本の指番号が存在します。それを勝手に「弾きにくいから・・・」で、変えてしまうことはあり得ません。基本の指番号は、いくら 弾きにくいと感じても守るべきものです。弾けるように練習を重ねていきましょう。

楽譜を見た時に、指番号の数字って目の中に(視界に)入って きませんか?是非、視界に入れてください。だんだんと複雑になっていく楽譜の曲の出来を左右するものは、指番号です。指番号を守るクセをつけていかなけ れば、素敵な曲を素敵に弾くことができません。楽譜とのにらめっこ、やってくださいね。

ペダルを使うようになると、これまでよりも更に耳を使うことをしなければなりません。ペダルを踏むことによって、音の響きが綺麗でなくなったなら、

明らかにペダルを踏むタイミングが違っています。「ペダルは耳で踏む」と言われるくらい、耳は重要な役割を果たしています。まずは自分の音、よく

聴いてみましょう。

ペダルを使うようになると、これまでよりも更に耳を使うことをしなければなりません。ペダルを踏むことによって、音の響きが綺麗でなくなったなら、

明らかにペダルを踏むタイミングが違っています。「ペダルは耳で踏む」と言われるくらい、耳は重要な役割を果たしています。まずは自分の音、よく

聴いてみましょう。ペダルの踏み替えは、音を弾いた直後に踏むことが基本です。響かせたい音を弾いてからペダルを踏まないと、前に弾いた 音の響きも一緒に混ざってしまうので、綺麗な響きにはなりません。ペダルを踏み替えながら弾く場合は、音を弾く時に、今まで踏んでいたペダルを離す、 これが基本です。指が鍵盤を押さえるタイミングで足を(ペダルを)離します。音を弾いた時にはペダルは上がった状態になっていますから、それから すぐにペダルを踏んでも、前の音の響きは入ってこないことになります。今弾いた音だけが響いている状態になるはずです。曲の初めにペダルを入れる場合も 同じことで、音を弾いてからすぐに踏むことが基本です。純粋にその音を響かせたい時のペダルは、後踏みが基本になります。

実はペダルの踏み方にも 様々あって、音を弾く前にペダルを踏んでおく前踏みペダル、音と同時に踏み込む同時ペダルもあります。曲を弾く時に1番多く利用するのは、最初に説明 した後踏みペダルですから、まずは後踏みペダルをマスターしましょう。ちなみに前踏みペダルは、音の伸びが欲しい時、同時ペダルは、その音を鋭く響かせたい 時に使います。スタッカートの音を鋭く大きく響かせたい時などは同時ペダルになります。余談ですが・・・・踏み込みを浅くするハーフペダルなんて 言う踏み方もありますよ。何だかんだと奥が深いペダルです。

ピアノ演奏の良し悪しの9割はペダルによるもの・・・と言う演奏家もいるくらい、 重要な役割を果たすペダルです。響きが綺麗なのかどうか、正しくペダルを踏んでいるかどうかは、自分の音をよく聴いていなければわかりません。まずは 基本の後踏みペダルをマスターして、表現力豊かな演奏を目指しましょう。

幼児教育を学習している大学生の生徒さんのレッスンでのこと。学校ではピアノ曲と弾き歌いのレッスンがあります。ピアノ曲のレッスンで「曲の速さが

遅いから速く弾いてきて」と、言われたとのこと。では、どのくらいの速さで弾けばよいのでしょう?

幼児教育を学習している大学生の生徒さんのレッスンでのこと。学校ではピアノ曲と弾き歌いのレッスンがあります。ピアノ曲のレッスンで「曲の速さが

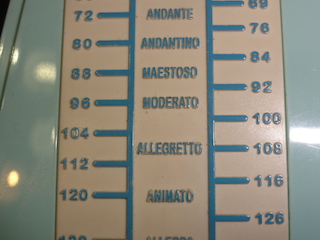

遅いから速く弾いてきて」と、言われたとのこと。では、どのくらいの速さで弾けばよいのでしょう?ある程度の曲を弾くようになると、(初級段階の 後半くらい)曲の初めに速度を表す標語が書かれるようになってきます。中にはメトロノーム記号と言って、♩=80 などのように数字で書かれる場合もあります。 速度標語は、例えばmoderato、Allegroなどのようにイタリア語で書かれています。ちなみにmoderatoは「中ぐらい」、Allegroは「速く」という意味 なのですが、「中ぐらい」ってどのくらい? 「速く」って言われてもどれだけ速いの? 「中ぐらい」も「速く」も人によって様々だと思いませんか? 感覚的な言い方をされても・・・・と、困ってしまいますが大丈夫。きちんとした速さの目安があります。

初級段階の後半に差し掛かってくると、 生徒の皆さんにはメトロノームを用意してもらっています。あのメトロノーム、よ〜く見たことがあるでしょうか?写真は、メトロノームの数字が書いてある 部分を撮影したものです。先ほど出てきたmoderatoは、数字のちょうど96のところに書いてあります。楽譜の冒頭部分にmoderatoと書いてあったら、大体の 目安はメトロノーム96ということになります。♩=96です。Allegroは、写真には写っていませんが132のところに書いてありますから♩=132。これが 目安の速さになります。自分が練習をしている曲の冒頭部分を確認して、その曲の速さを意識しましょう。

とは言え、元々がゆっくりした 曲ならまだしも、速い曲の場合は、初めから速い速さでの練習はできません。当然ゆっくり練習から始めることになります。ただ、そのゆっくり練習に どっぷりと浸かってしまうと、なかなかゆっくりの速さから抜け出せなくなってしまうので、曲の速さは練習に取り組む初めの段階で、確認しておくと 良いと思います。頭の片隅に「本当はこんなに速い曲なのね」と、入れておき、弾けるようになったら曲本来の速さに合わせて練習に取りかかると、遅すぎたり 速すぎたりということもなくなると思います。

曲が仕上がってきたら、是非一度メトロノームと合わせてみるようにしましょう。曲の途中から、 速さが速くなったりゆっくりになったりする生徒さん、意外に多いです。曲は落ち着いて演奏したいもの。メトロノームを活用して、曲本来の速さを取り戻し ましょう。

ブルグミュラーを弾かれている大人の生徒さんとのレッスン。音の間違いもなくリズムの間違いもなく、最後まで弾いてくださいました。そして、私からの

一言は「う〜ん、普通ですね・・・」。別に怒っているわけではありません。大人の生徒さんとのレッスンも和気藹々です。普通って何?どういうこと?

下手でもなく上手でもなく・・・といった感じでしょうか?

ブルグミュラーを弾かれている大人の生徒さんとのレッスン。音の間違いもなくリズムの間違いもなく、最後まで弾いてくださいました。そして、私からの

一言は「う〜ん、普通ですね・・・」。別に怒っているわけではありません。大人の生徒さんとのレッスンも和気藹々です。普通って何?どういうこと?

下手でもなく上手でもなく・・・といった感じでしょうか?ブルグミュラーレベルまで進んでいる生徒さんならば、大人・子供関係なく、音と鍵盤の 位置もわかっている(時々、鍵盤の高さを間違っちゃう生徒さんいますけど)、リズムもわかっている生徒さんです。楽譜が読める生徒さんということです。 ですから、音の間違いやリズムの間違いは、しなくて当たり前。楽譜に書いてある通りの音やリズムでは、弾けて当たり前の世界です。それだけを表現しての演奏 ならば「普通」でしかありません。でも、曲の演奏ってそうではないと思いませんか?力強く弾く場面があったり、優しく弾く場面、鋭く弾く音もあったり・・・ 様々な表現があると思います。それらを無視して、曲の最初から最後までが一本調子の演奏では、「下手ではないかもしれないけれど上手でもない」まさに 「普通」の演奏ということになります。

楽譜の中には、クレッシェンドやデクレッシェンド、フォルテ、ピアノなど、音の強弱記号を表すものも たくさん書いてあります。その他に発想用語として、カンタービレ、アマービレ・・・など、イタリア語で書かれています。カンタービレは「歌うように」、 アマービレは「愛らしく」なのですが、これらはよく出てくる用語です。「哀れに」や「おどけて」「重々しく」などなど、曲も難しくなってくれば表現し ている言葉も難しくなっていきます。楽譜の中のそんなこんなを取り入れた演奏が素晴らしい演奏であり、上手な演奏、感動を生む演奏です。曲が仕上がって きたならば、ただただ楽譜通りに弾けていることに満足をせず、楽譜の中の強弱、用語の意味を考えて、「普通」でない演奏を目指していきましょう。 「素晴らしい」と感じてもらえるような演奏をしたいですね。

最近、生徒さん達とのレッスンを通して、深く反省したことがあります。曲の速さが一定でなかったり、遅すぎたり速すぎたりの演奏をしている生徒さん

へは「メトロノームに合わせてみてね」と、声をかけてきました。しかし、こう言っちゃあなんだけど、「本当に合わせたの? 合わせていないよね?」と、

明らかに合わせていないだろう生徒さん。もちろん自発的に合わせてくれる生徒さんもいらっしゃいます。大人の生徒さんや中学生・高校生の生徒さんは、

合わせながらの練習をしてくださっています。曲って、一定の速さ、とても大事。言われなくても合わせて欲しいのが本音なんだけど。

最近、生徒さん達とのレッスンを通して、深く反省したことがあります。曲の速さが一定でなかったり、遅すぎたり速すぎたりの演奏をしている生徒さん

へは「メトロノームに合わせてみてね」と、声をかけてきました。しかし、こう言っちゃあなんだけど、「本当に合わせたの? 合わせていないよね?」と、

明らかに合わせていないだろう生徒さん。もちろん自発的に合わせてくれる生徒さんもいらっしゃいます。大人の生徒さんや中学生・高校生の生徒さんは、

合わせながらの練習をしてくださっています。曲って、一定の速さ、とても大事。言われなくても合わせて欲しいのが本音なんだけど。ある時、 「メトロノームの数字を書いておくから、これに合わせて弾いてきて」と、細かく指示を出しました。するとどうでしょう。あんなにあっちに行ったりこっち に行ったりしていた曲がビシッ!と、一定の速さになっているではありませんか。これ、私の中ではかなりの感動だったのです。(やっぱり、今まで合わせて なかったわね・・・)いやいや、やればできるじゃん!何で今までも言ってきたのに・・・・と、怒りではなくて、ただ「合わせておいてね。やっておいてね。」 と、言ってきただけの自分に反省をしました。日頃から、「練習しなさい」と言うだけではなくて、見守り練習・付き添い練習をお願いしている私ですが、 「合わせておいて」と、言ってるだけの先生なら誰でもできます。言っときゃいいのですから。でも、違うのです。メトロノーム記号(数字)を指示してあげる ことで、すんなり上手な演奏に変身できるのに、この一手間をサボった私。大いに反省です。

教室に在籍する生徒さん達は、真面目に取り組んで くれる生徒さんばかりです。わかりやすく丁寧に伝えると、それを守って練習に励んでくださいます。ついつい簡単に「やっといて〜」と、言ってしまいがち ですが、まだまだ丁寧さが必要なことがわかりました。特に、メトロノームに合わせる作業って、嫌いな生徒さんが多いです。でも何故嫌いですか? それは、自分の演奏がメトロノームに合わないから。じゃぁ、何故合わないの?メトロノームが悪いの?違いますよね?自分の苦手なものって、なかなか 自分から自発的にはやらなかったりしてしまうもの。だったら、メトロノームが好きになるまで(?)メトロノーム記号を書きますとも。これで安泰です。 でもいつかは、中学生・高校生になったら、自発的にメトロノーム練習に取り組んで欲しいと思います。

ピアノは基本的に音をつなげて綺麗に弾くもの。ドレミファソ〜と弾くときに、一音づつ切っては弾きませんよね?自然に音をつなげて弾きます。しかし、

同じ音を続けて弾くときや和音を弾くときは、音をつなげて弾くことはできません。一度、鍵盤から指をパッと離さなければ、もう一度弾くことができない

からです。音を出すためには、新たに鍵盤を押さえなければ音は出ません。

ピアノは基本的に音をつなげて綺麗に弾くもの。ドレミファソ〜と弾くときに、一音づつ切っては弾きませんよね?自然に音をつなげて弾きます。しかし、

同じ音を続けて弾くときや和音を弾くときは、音をつなげて弾くことはできません。一度、鍵盤から指をパッと離さなければ、もう一度弾くことができない

からです。音を出すためには、新たに鍵盤を押さえなければ音は出ません。ある生徒さんのレッスンで気になったことがあります。ドミソを弾いた後に ドミソの和音を弾くようになっているのですが、1小節目の最後の音のソを弾いた後、次の和音を弾くときに、ドミの音だけを弾いてしまう生徒さん。 ソの音にドミの和音を継ぎ足したような弾き方になっています。音って継ぎ足せるの?いえいえ、その弾き方だと、ソの音がタイになっている弾き方に なってしまっています。響いてくる音を聴いていても、音に厚みが感じられません。ドミソの三和音の響きとドミの重音の響きでは、耳に届く音は違います。

ピアノの音をきちんと響かせるためには、鍵盤が上がった状態から新たに鍵盤を押す(押さえる)動作をしなければなりません。この曲の場合ですと、 1小節目の最後のソの音を弾いてから、指を鍵盤からパッと離してドミソの和音を弾く動作になります。ソという共通の音があるために、綺麗に音をつなげて 弾くことはできないので、一度鍵盤をリセットして新たに弾く動作が必要です。これで、音の継ぎ足しは無くせます。

弾き方についてはもちろん 正しく修正をしなければならないのですが、自分の出した音、日頃からよく聴いておくことで気が付ける場合もあります。と言うか、気がついて欲しいです。 2つの音の響きと3つの音の響き、違いはたった一音ですが、耳に届く響きはかなり違います。何らかの音で試してみるとよいでしょう。響きの違いに気がつく ことができれば、「あれっ、何か違う・・・」と気がつくはず。そこに気がつくことができれば、先生に指摘される前に正しく修正することが可能になります。 弾きっ放し出しっ放しにすることなく、自分の音に敏感になりましょう。自分の音をよく聴くことから、自分の音楽が始まります。

生徒のみなさんには、ピアノを弾く前にやってもらっている玉ひも。あまりに綺麗な手の形だったので、思わず写真を撮らせていただきました。実は、新しく

入会してくださった小学1年生の生徒さんの手。つまんでいる指の形、とても綺麗だと思いませんか?

生徒のみなさんには、ピアノを弾く前にやってもらっている玉ひも。あまりに綺麗な手の形だったので、思わず写真を撮らせていただきました。実は、新しく

入会してくださった小学1年生の生徒さんの手。つまんでいる指の形、とても綺麗だと思いませんか?この時のレッスンは、まだ2回目のレッスン。 1回目のレッスンでは、なかなか上手につかむことができませんでした。ポロっと指から玉ひもが落ちてしまったり、ギュウっとつまみすぎて、綺麗な丸の形 になっていなかったり。毎回のレッスンでつまんでいる生徒さん達は、さすがにそんなことはないのでしょうが、玉ひもをつまむ力加減が案外難しいの です。ちょうど玉ひもをつまんでいるのと同じ力加減で、ピアノの鍵盤をさわって欲しいのですが、それができているでしょうか?ピアノ学習を始めた ばかりの生徒さんは、見ることやることが新鮮なので、何でも一生懸命。こちらの思いを吸収して実践してくださっています。ベテラン生徒さん達はどう でしょうか?

玉ひもをつまんだ時に、綺麗な丸の指の形ができている時は力加減がちょうど良い時です。必要以上にギュウっとつまんでしまうと、 指先が痛くなったりします。それは力の入れ過ぎです。玉ひもがポロっと落ちてしまう場合は、逆に力がなさ過ぎ。ピアノを弾く時には力を入れないで・・・と 言っていますが、力が0と言うことではありません。力が0では何もできません。楽に弾くための必要最低限の指先の力は必要です。もう1つ気をつけなければ ならないことは、本当に指先でつまんでいるかどうか?よくありがちなのは、ホントの指先ではなく、第一関節と指先のちょうど真ん中あたりでつまむこと。 この場所で玉ひもをつまむと、指の形がキツネ(?)のように楕円に近い形になります。キツネではダメなのです。ピアノを弾く指先でつまむようにしましょう。

玉ひもつかみも慣れてくると、何も考えずにやってしまいがち。ピアノを弾く時に重要な指先意識はもちろん、ピアノを弾くための力加減も学んで います。今、この時の玉ひもをつまんだ力で鍵盤を押さえるようにすると、第一関節が内側に入るようなことにはならないはず。ピアノを弾いている時の 自分の指の状態を、時々は観察してみましょう。ペチャンコ指、第一関節内側入り指はご法度です。さぁ、今すぐ確認を!

この曲の最後の2小節、ドミソの和音からそれぞれドの音に飛んでいます。跳躍というほど離れているわけではありませんが、小学低学年の生徒さんには、

離れているように感じるかもしれません。何回弾いてもらっても、毎回違う音が出てしまいます。左手は上手に弾けていますが、右手の音が毎回シの音に

なっています。「やったできた!」と思ったら、左手の音がレの音になっていたり・・・。何と言うことでしょう。

この曲の最後の2小節、ドミソの和音からそれぞれドの音に飛んでいます。跳躍というほど離れているわけではありませんが、小学低学年の生徒さんには、

離れているように感じるかもしれません。何回弾いてもらっても、毎回違う音が出てしまいます。左手は上手に弾けていますが、右手の音が毎回シの音に

なっています。「やったできた!」と思ったら、左手の音がレの音になっていたり・・・。何と言うことでしょう。例えば右手は、ソの音から 4つ上のドの音に小指(5番の指)を持っていくことができればよいのですが、それが毎回違う音を弾いてしまうのは、小指の移動の距離感が掴めていないと言う こと。たった4音ですがこの4音が大きい。音移動の距離感は、はっきり言って教えることはできません。自分で距離感を掴むしか術はありません。では、 どうやって掴むのか?何度も練習をする・弾いてみる しかありません。まずは、小指だけでソ➡ドの練習をやっていきましょう。小指の距離感が掴めて きたら、楽譜通りのドミ♭ソ➡ドの練習をするとよいでしょう。このできていない部分だけの練習が必要です。左手も練習方法は一緒。距離感を掴む練習 だけに特化して弾けるようにしていきましょう。

あまりに音ミスばかりなので、「お家ではできていたの?」と聞いてみました。すると「わから ない」と言う返事。わからない?そんなわけないと思います。自宅練習で、かなりの確率でできているならば、毎回違う音にはならないはず。まだまだ これから、もっと移動のある跳躍が出てくるようになります。跳躍に関わらず曲の様々な場面において、どうしても上手に弾けない箇所や部分は、その部分 だけの部分練習が必要です。曲は難しくなっていくに従って、部分練習が必要になっていきますから、面倒臭がらず丁寧な練習を心がけるようにしていき ましょう。試行錯誤を繰り返しながら、習得していくことも必要です。ぜひ、取り組んでみて。

ブルグミュラー25の練習曲のテキストを終了した生徒さんは、中学3年生のピアノ男子。途中途中で、学校の伴奏練習をしたり、弾きたい曲のレッスンを

してきたので、ゆっくりなペースでの終了となりました。しかし、最後の4~5曲の出来栄えはかなり素晴らしく、見事な表現力での仕上がりでした。

小さな生徒さんが技術力を酷使して演奏するブルグミュラーも素晴らしいと思いますが、大人の生徒さんが、自分なりの体験や経験を生かして表現する

ブルグミュラーは、小さな生徒さんとは一味違う音の深みが加わって、また別の素晴らしさがあります。

ブルグミュラー25の練習曲のテキストを終了した生徒さんは、中学3年生のピアノ男子。途中途中で、学校の伴奏練習をしたり、弾きたい曲のレッスンを

してきたので、ゆっくりなペースでの終了となりました。しかし、最後の4~5曲の出来栄えはかなり素晴らしく、見事な表現力での仕上がりでした。

小さな生徒さんが技術力を酷使して演奏するブルグミュラーも素晴らしいと思いますが、大人の生徒さんが、自分なりの体験や経験を生かして表現する

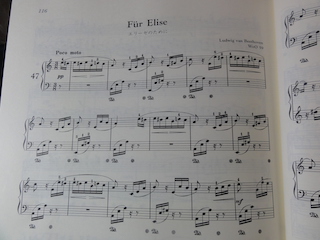

ブルグミュラーは、小さな生徒さんとは一味違う音の深みが加わって、また別の素晴らしさがあります。中学3年生ですが、ピアノを続けてくださると いう生徒さんに、「さて、次は何しましょう?」と、次のテキストも決まったのですが、ここで私からの提案をさせてもらいました。「もう一回、エリーゼを 弾かない?」と、持ちかけました。この生徒さんが6年生の時に「エリーゼのために」が弾きたい、と言うことで、一度エリーゼをレッスンしました。最後の クリスマス会では、エリーゼを演奏してくれた生徒さん。もちろんこの時のレッスンも一生懸命にしました。充分に弾ける技術もありましたが、まだまだ小学 6年生。気持ちがついてきてる?だって、この曲、好きな女の人を想う曲。好きなのにどうしようもない気持ち、自分ではどうすることもできない切ない気持ち、 そんな気持ちのどのくらいを理解できていたのでしょう?中学3年生になった今、そんな気持ちが理解できているのかできていないのか、それはわかりませんが、 あれから3年も時が経っているので、3年前よりは理解度も違うかなぁ・・・と、思います。最近、表現力がかなりついてきた生徒さんなので、今ここでもう一度 エリーゼを演奏してもらうのもいいのではないかと、私の勝手な思いですが・・・。

一度完成させた曲を練習するのって、気持ちは乗らないはず なのに、快く承諾してくれた生徒さん。2度目のエリーゼの練習に取り組んでくれることになりました。3年前よりも身長も手の大きさも、指の長さも長く なっています。必死で弾いていた感がありましたが、今回は余裕で弾けることでしょう。3年前とは違う、新たなエリーゼに期待したいと思います。

教室の中学生・高校生の生徒さんたちも、学校の試験が行われている時期ですが、大学生の生徒さんたちも、7月の終わりから8月にかけて、前期試験が

行われます。幼児教育科(大学によって名称は様々ですが)の生徒さんの、ピアノ実技の試験も始まります。実技の授業では何曲もレッスンをしてきまし

たが、試験曲は弾き歌い1曲、バイエル1曲の2曲が試験になりました。(これも大学によって様々だと思いますが)今、街のピアノ教室では、バイエルの

テキストを使う教室はかなり少ないのに、保育の現場では今だにバイエルを学習する不思議。ちなみに1番人気の導入テキストは「ぴあのどりーむ」です。

あのかわいらしい「ぴあのどりーむ」を、大学生が持ち歩くって言うのも変ですよね。

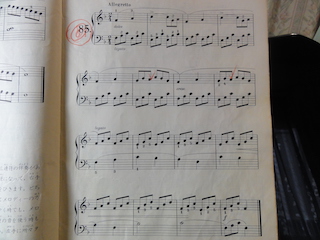

教室の中学生・高校生の生徒さんたちも、学校の試験が行われている時期ですが、大学生の生徒さんたちも、7月の終わりから8月にかけて、前期試験が

行われます。幼児教育科(大学によって名称は様々ですが)の生徒さんの、ピアノ実技の試験も始まります。実技の授業では何曲もレッスンをしてきまし

たが、試験曲は弾き歌い1曲、バイエル1曲の2曲が試験になりました。(これも大学によって様々だと思いますが)今、街のピアノ教室では、バイエルの

テキストを使う教室はかなり少ないのに、保育の現場では今だにバイエルを学習する不思議。ちなみに1番人気の導入テキストは「ぴあのどりーむ」です。

あのかわいらしい「ぴあのどりーむ」を、大学生が持ち歩くって言うのも変ですよね。そんなことはどうでもよいのですが、試験曲の採点基準が 「表現力がついているかどうか」と言うことだと、生徒さんからお話がありました。学校の先生のお話では、「メロディーと伴奏の音のバランス」「メロ ディーに強弱がついているかどうか?」など、細かくみると言うのです。いや〜これって、結構ハードル高いです。日頃からうるさく言っていること ですが、いきなりの初めての試験でこのハードルにはびっくり。確かに、曲は表現力をつけて完成となりますが、右手と左手で音の大きさを変えて弾く ことは、かなりの訓練が必要となります。生徒の皆さんも経験があると思いますが、右手を大きく弾いたら左手も大きくなっちゃった・・・ではダメなの です。

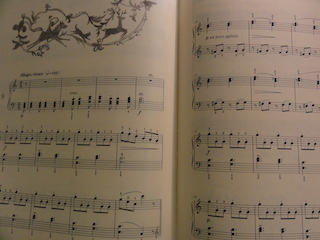

さて、試験曲のバイエルNo.85の曲ですが、2箇所のクレッシェンドと最後のフォルテの記号しか書いてありません。これをどう料理する か?(この楽譜は私の小さい時のもの。何を隠そう、私はバイエル世代。ちゃんと暗譜して合格もらってる・・・)3段目からはメロディーと伴奏が入れ替わって います。1~2段目は右手メロディー、3~4段目は左手メロディーなので、伴奏が大きな音にならないように演奏します。そして問題はメロディーの歌い方。 楽譜には細かいことは書いていないのですが、例えば右手の出だし、ファ➡ラ➡ド と音が上がっていっていますから、この部分をだんだん大きく弾いてあげる と高揚感が増していい感じ。ソラで優しく戻して、また高揚感を出して・・・と演奏すると表現力もバッチリです。

何にも細かく書いていないこの 曲を(失礼!)、いかに表現するのかが腕の見せ所です。特別な記号が書いていない曲の場合、音の並びが上にいっている時にはだんだん大きく、下に いっている時にはだんだん小さく弾く、と言うのはある意味、音楽の常識です。もちろん記号が何かしら書いてある時には、記号が優先されます。同じように 3段目からの左手メロディーも音の上行、下行を考えて演奏するようにしていきます。そうやって演奏することで曲は、かなり生き生きとしてくるはず。やはり のっぺらぼうおばけの曲ではダメなのですね。さぁ、生徒さんにはもうひと頑張りしてもらいましょう。

7月からピアノレッスンを始めた生徒さんは、小学1年生。体験レッスン時に、音を読むことの重要性やピアノ上達のお話をさせていただいていますので、

まずは音を読むことの学習に取り組んでもらっています。音がわからないまま曲を弾くことは、算数での話に置き換えるならば、足し算・引き算が

わからないのに、複雑な計算問題を解いているようなもの。やはり学習には、順番というものがあります。

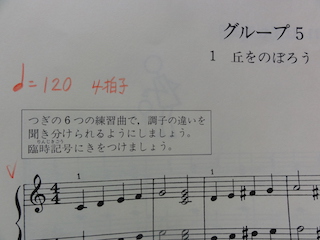

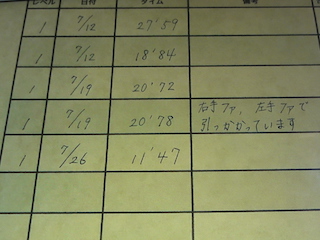

7月からピアノレッスンを始めた生徒さんは、小学1年生。体験レッスン時に、音を読むことの重要性やピアノ上達のお話をさせていただいていますので、

まずは音を読むことの学習に取り組んでもらっています。音がわからないまま曲を弾くことは、算数での話に置き換えるならば、足し算・引き算が

わからないのに、複雑な計算問題を解いているようなもの。やはり学習には、順番というものがあります。レベル1は、10音を15秒以内で 読めることが合格の条件です。最初は27秒もかかっていたものが、少しづつタイムが縮まって見事1ヶ月以内に合格となりました。タイムを計りながら の音読みがゲーム感覚で楽しめるようで、自宅練習でもタイムを計ってもらっていたとのこと。保護者の方の手を煩わせてしまったかもしれませんが、 お子様と一緒になって楽しみながら取り組んでもらうことは、ピアノの上達にも関係してきます。小学校へ通うようになっても、まだまだ様々なことに 手がかかる年齢です。一人で勝手に上達する・・・なんてことはあり得ません。

昨年に3歳で入会してくださった生徒さんも、音読みに頑張って くれています。レベル2に挑戦中なのですが、隣でタイムを計っていて、ほとんど読めていることが伺われます。音は正しく理解できているようなのですが、 「え〜と」「え〜と」の余計な?言葉が入ってしまうために、タイムがどうしてもオーバーになってしまいます。惜しいところまできているのですが。

音読みに苦労せずに曲が弾けるということは、音読みのストレスから解放されることになりますから、他のことに注意を向けることができます。 例えば、ピアノを始めた生徒さんがまず最初につまずくことは、音を綺麗につなげて弾く弾き方です。ド➡レ、レ➡ソなどのように違う音を弾く時に、 思わず指を鍵盤から離してしまい音が切れることがよくあります。ピアノは基本的には綺麗に音をつなげて弾きますから、切れないように注意を しなくてはいけません。そして両手奏の練習に入っていくと、左手の音変えにつられて右手のスラーが切れてしまったり、スラーの切れ目で音を切ることを 忘れてしまったり、つまずく要素がたくさん出てきます。このつまずく要所要所で、音も間違い、弾き方も間違いをやっていると、かなりのストレスに なってしまいます。せめて、楽譜を見た時に音がす〜っと頭の中に入っていく状態を作っていきたいと考えています。そのための音読み大会です。

ピアノ学習の順調な上達は、早い段階で音読みができるようにしておくこと・・・に尽きます。曲の中で新しい音が出てきてから覚えるのでは なく、新しい音が出てくる前に音読みをマスターしておくことが、楽しくピアノを続けるコツです。ドレミ・ドシラの簡単な音しか出てきていない曲を 練習している間に、音読みをどんどん覚えていくようにすると、練習が苦にならなくなります。音読みは毎日の積み重ねです。音読みストレスから脱出する ピアノ、目指してみませんか?

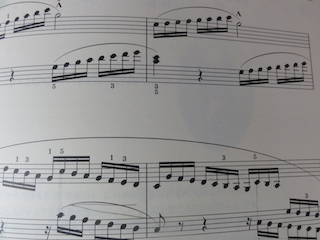

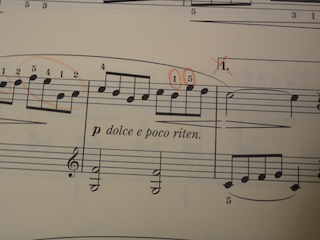

ブルグミュラーを学習中の生徒さん、曲の中の装飾音符の弾き方で戸惑ってしまいました。1つ目の装飾音符は、ドミレミレド 全部で6つの音符が

書かれていますが、真ん中のレミが小さな音符で書かれています。これが装飾音符です。読んで字のごとく、装飾音符は飾りの音符ですから、ささーっと

素早く弾く音符になります。装飾音符は、「弾かなくても音楽の流れに影響を及ぼさない音」とも言うことができます。それに対して残りの堂々と書かれた

ドミレドの音(本打音)は、音楽を作っている重要な働きをしていますから、きちんと弾くべき音になります。

ブルグミュラーを学習中の生徒さん、曲の中の装飾音符の弾き方で戸惑ってしまいました。1つ目の装飾音符は、ドミレミレド 全部で6つの音符が

書かれていますが、真ん中のレミが小さな音符で書かれています。これが装飾音符です。読んで字のごとく、装飾音符は飾りの音符ですから、ささーっと

素早く弾く音符になります。装飾音符は、「弾かなくても音楽の流れに影響を及ぼさない音」とも言うことができます。それに対して残りの堂々と書かれた

ドミレドの音(本打音)は、音楽を作っている重要な働きをしていますから、きちんと弾くべき音になります。では、どのように弾くことが正しいのでしょう か?「ドーミーレミレードー」と弾くことが正しいのですが、生徒さんは、「ドーミーレミレドー」と弾いてしまいました。この違い、おわかりでしょうか? 装飾音符はレミの2音だけですから、2音のみ素早く弾いて、その他の音は長く弾くことになります。生徒さんの弾き方では、レミレの3音を素早く弾いていることに なりますので、楽譜に書いてある装飾音符とは違ってくるのです。装飾音符の入れ方で迷ったり戸惑ってしまった場合は、まず最初に装飾音符を入れないで、 本打音の音だけでリズムを確認してみることが良いです。そのリズムこそが音楽の流れを作るリズムですから、頭の中に入れるようにしましょう。 次に、そのリズムを壊さないように気をつけながら、装飾音符を素早く入れてみましょう。同時に口でも歌ってみるとよりわかりやすいかもしれません。 入れたいところに入れたい音を口ずさんでみましょう。

実は装飾音符にも種類があって、音に斜線が入っているもの、今回の場合のように斜線が 入っていないものに分けられます。最近は、装飾音符の弾き方も演奏者に委ねられることが多く、ぶっちゃけどのように弾いても個性や好みとして扱われる ようになってきました。一般的には、斜線が入ったものは鋭いリズムになりますし、斜線が入っていないものは穏やかなリズムで扱われます。ちなみに 今回のこの曲、曲名は「やさしい花」と言います。じゃぁ、「やさしくない花」「恐ろしい花」ってどんな花よ?って突っ込みたくなりますよね?えっ、私 だけ?それらがどんな花かは置いといて、「やさしい花」というくらいですから、装飾音符も鋭くではなくやさしい感じで入れるのがこの曲らしさだと思います。

大抵の生徒さんは、斜線の入った一音の装飾音符の弾き方から学習していきます。「素早くツルッと弾くよ」と教えていますから、鋭い弾き方が 装飾音符だと思われているかもしれませんが、曲によって、また作曲家によっても装飾音符の入れ方が変わってきます。拍の頭に揃えて入れるのか、前倒しで 入れるのか・・・・曲の雰囲気や時代を考慮しながら、装飾音符を入れていくことになります。ただ1番大切なことは、同じ曲の中では統一をすること。同じ 曲なのにあっちの弾き方、こっちの弾き方にならないように気をつけましょう。生徒の皆さんには、その時々でお話をしていこうと思います。

どりーむ6のテキストが終了して、憧れの?ブルグミュラーに進んだ生徒さん。ブルグミュラーからは、表現力をがっつり養う学習に入っていきますから、

まずは、音ミス・リズムミスなしのスルスル弾きができてからの、本格的なレッスンに入っていくことになります。もちろん、スルスル弾きのためには、

指番号も指定通りです。No.1を練習してきてくれた生徒さん、ん?ん?? そこ、ちょっと音が変だけど・・・?

どりーむ6のテキストが終了して、憧れの?ブルグミュラーに進んだ生徒さん。ブルグミュラーからは、表現力をがっつり養う学習に入っていきますから、

まずは、音ミス・リズムミスなしのスルスル弾きができてからの、本格的なレッスンに入っていくことになります。もちろん、スルスル弾きのためには、

指番号も指定通りです。No.1を練習してきてくれた生徒さん、ん?ん?? そこ、ちょっと音が変だけど・・・?ピアノの楽譜は大譜表と言って 2段書きの楽譜です。上の段は右手、下の段は左手で弾くことが一般的。下の段にひっそりとト音記号がでてきました。曲の途中でト音記号がひっそりと でてきたと言うことは、それまではヘ音記号で書かれていたと言うこと。曲の途中から音部記号が変わる時って、何事もないような感じで?こそっと少し 小さめに書いてあります。でも、書いてあるのです。書いてあるものは、きちんと・ちゃんと見なきゃいけません。それを無視してヘ音記号の音読みで 弾いてしまったら、当然弾いている音は全然違います。低いソラの音を弾いてしまった生徒さん。右手の音と合わせていても変です。かなり変。ここで まず気がつかなければいけません。どう考えても変な音ですから。変だと思ったら、必ず確認。これ、鉄則です。

生徒さんと音部記号について 話をしていると、「こんなの習ってない!」と、言われてしまいました。いや〜これは絶対にあり得ない。ぴあのどりーむ6までのテキストを終了した 生徒さんならば、下の段にト音記号、上の段にヘ音記号がでてくる曲はやっているはずだからです。音部記号は右手・左手を表す記号ではないことをお話 しています。音部記号は音の高さを表す記号なので、右手・左手は関係ありません。ただこれにも例外があって、ピアノ学習を始めたばかりの生徒さんには、 ト音記号は右手、ヘ音記号は左手であると説明をしています。もちろんこれは嘘。保護者の方にも了解をいただいて嘘の説明をしています。始めたばかりの 生徒さんは、真ん中のドから学習に入りますが、右手のドと左手のドの区別をつけてもらうために、このような説明になってしまうのです。

音部記号に限らず、楽譜の中の情報は全て取り入れて演奏しなければなりません。言い方を変えれば、楽譜に書いてあることが全て。何も取りこぼさなければ、 正しく表現された曲になります。臨時記号のシャープ・フラット・ナチュラルなどもそうですし、強弱記号もそう。書いてある通りに演奏しましょう。・・・・ って、言っているだけなら本当に簡単です。わかっているけれど、抜け落ちてしまうこともあります。1つ1つの失敗を通して、次からは同じミスをしないよう にしていけばいいと思います。楽譜とよ〜くにらめっこしましょう。

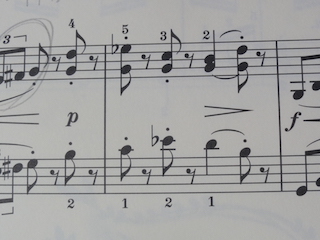

中学3年生の生徒さんが、学校から、ある曲の伴奏を打診されています。曲名は「証」。学校の合唱コンクールで歌われることも多い曲です。そして、とても

綺麗・素敵・かっこいい。ということは、難しい。学校によっては伴奏者間で取り合いになるほどの人気曲で、こぞって弾きたくなる曲のようです。楽譜は

12ページもあります。最後の2ページは♭6つ。音は7つしかないのに♭6つ。鬼のような楽譜です。

中学3年生の生徒さんが、学校から、ある曲の伴奏を打診されています。曲名は「証」。学校の合唱コンクールで歌われることも多い曲です。そして、とても

綺麗・素敵・かっこいい。ということは、難しい。学校によっては伴奏者間で取り合いになるほどの人気曲で、こぞって弾きたくなる曲のようです。楽譜は

12ページもあります。最後の2ページは♭6つ。音は7つしかないのに♭6つ。鬼のような楽譜です。この曲を練習するにあたっての問題点は、 中学3年生であるということ。そう、受験が待っているのです。今年はコロナの影響で、今までとは違う日常を送っているのに、受験だけは当たり前にやって きます。そんな中での難しい伴奏曲の練習。勉強はもちろんやらなきゃいけない、伴奏を引き受けたならピアノの練習もやらなきゃいけません。実はもう 1つ、この生徒さんは運動部でも活躍している生徒さんで、最後の大会に向けて部活を継続中の生徒さんでもあります。今でも塾を犠牲にして部活に頑張って いる最中で、ようやく部活が一区切りつくところでやってくるピアノ。生徒さん自身も様々な葛藤と闘っているようです。

葛藤と闘っているのは生徒さん だけではありません。お母様もまた葛藤と闘っています。お母様とは電話やメールでのやり取りがあるのですが、部活を優先させている不安、こんな難しい曲が 我が子に弾けるのかという不安、受験に対する不安・・・。手に取るように気持ちの揺れがわかります。我が家もピアノ伴奏、受験を経験しているので、保護者の 気持ちや葛藤も昔の話になりますが、わかっているつもりです。でも、はっきり言って親として子供にやってあげられることって、体調の管理や、話を聞いたり 迷っている時の背中を押してあげることくらいしかありません。何事も代わりにやってあげることはできないのです。

結局、最後は自分。親や 先生の気持ちで弾けるわけではありません。練習をするのも自分。弾きたいと思うのなら弾けばいい。後になって「やっぱり弾いておけば良かった」と、思う ことのないように、その時その時の後悔のない選択をしていくしかないと思います。この生徒さん、どうするのでしょうね・・・。ただ、正式に引き受けて いない「証」の曲の出だしを弾いてきてくれた生徒さん。弾きたい気持ち、あるようにも感じます。「やってみなさいよ」と、背中を押してもらいたい 気持ちもあるのかな?生徒さんが自分でやるって決めたなら、私は叩いてでも蹴ってでも(怖)弾かせるのみ。スパルタ(これって死語?)レッスンはお手の 物。生徒さんの決断を応援したいと思います。