講師から

生徒さんからよく、「この曲弾けますか?」と、楽譜を持ってこられたり、「〇〇の曲、弾けますか?」と、尋ねられることがあります。私としては、

生徒さんの実力よりちょっとくらいの難しさなら、背中を押して弾いてもらいたいと考えています。「頑張ればできるんじゃない?」と答える時は、難しい

けれど、生徒さん次第で弾けるようになると判断した時です。しかし、どう頑張っても無理な曲もあります。

先日、ある生徒さんに「〇〇の曲 弾きたい」と、相談を持ちかけられましたが、「それは無理だね〜」と、はっきり答えました。生徒さんも「先生、はっきり言うね〜」と、苦笑い。 弾けないものを「弾けます」とは、やっぱり答えられません。でも、それって何も「あなたには一生無理です」と、言っているわけではありません。今、 その曲に取り掛かるには早いと言うだけ。これから更にピアノの学習を続けて、様々な弾き方や表現方法を学習した後には、弾けるようになる可能性があると いうことを意味しています。そこは勘違いをしてほしくないと思っています。

例えば、分割音符や付点の音符をまだ学習していない生徒さんが、 リズムに特徴のある曲を弾こうと思っても、リズムの取り方がわかっていなければ、その曲を正しく表現することはできません。まずは、様々な音符やリズムを 正しく取れるようにしなければいけません。シャープやフラットの弾き方がわかっていない生徒さんが、シャープが3つも出てくるような曲を練習するには 無理があります。また、学習したからと言って、いきなり難しい曲に挑戦しても、弾けるようにはなりません。取り入れた知識が本当に自分のものになって からでないと、(いつまでも同じことで間違ったりミスしている間は、自分のものになっているとは言えません)いくら好きな曲であっても、間違いばかりが 目立ってしまって楽しく練習することはできないでしょう。

好きな曲・弾きたい曲があることは良いことだと思っています。どんどん挑戦したら 良いと思いますが、その前に、今、自分に与えられた実力に見合った曲が本当に弾けていますか?音ミス、リズム間違いばかりをしているのだとしたら、 まずはその曲をきちんと仕上げることを考えましょう。知っている曲の練習は、曲のイメージばかりを追いがちになります。知っていても知らなくても、 楽譜を正しく読むことが大切です。未来の弾きたい曲のために、目の前にある曲の練習を頑張りましょう。

先日、ある生徒さんに「〇〇の曲 弾きたい」と、相談を持ちかけられましたが、「それは無理だね〜」と、はっきり答えました。生徒さんも「先生、はっきり言うね〜」と、苦笑い。 弾けないものを「弾けます」とは、やっぱり答えられません。でも、それって何も「あなたには一生無理です」と、言っているわけではありません。今、 その曲に取り掛かるには早いと言うだけ。これから更にピアノの学習を続けて、様々な弾き方や表現方法を学習した後には、弾けるようになる可能性があると いうことを意味しています。そこは勘違いをしてほしくないと思っています。

例えば、分割音符や付点の音符をまだ学習していない生徒さんが、 リズムに特徴のある曲を弾こうと思っても、リズムの取り方がわかっていなければ、その曲を正しく表現することはできません。まずは、様々な音符やリズムを 正しく取れるようにしなければいけません。シャープやフラットの弾き方がわかっていない生徒さんが、シャープが3つも出てくるような曲を練習するには 無理があります。また、学習したからと言って、いきなり難しい曲に挑戦しても、弾けるようにはなりません。取り入れた知識が本当に自分のものになって からでないと、(いつまでも同じことで間違ったりミスしている間は、自分のものになっているとは言えません)いくら好きな曲であっても、間違いばかりが 目立ってしまって楽しく練習することはできないでしょう。

好きな曲・弾きたい曲があることは良いことだと思っています。どんどん挑戦したら 良いと思いますが、その前に、今、自分に与えられた実力に見合った曲が本当に弾けていますか?音ミス、リズム間違いばかりをしているのだとしたら、 まずはその曲をきちんと仕上げることを考えましょう。知っている曲の練習は、曲のイメージばかりを追いがちになります。知っていても知らなくても、 楽譜を正しく読むことが大切です。未来の弾きたい曲のために、目の前にある曲の練習を頑張りましょう。

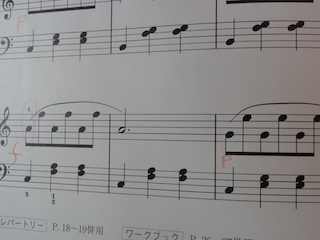

この曲は明らかに左手が伴奏の曲。・・・と言うことは、左手の音は小さく、メロディーを奏でる右手の音は左手よりも大きく響かせることが基本です。

ただこの左手、音がややこしい。フラットがつく曲ですが、ナチュラルが出てきたり、音がちょこっとづつ変わっていたり、それに伴って指番号も守ら

なきゃスルスル弾けないような曲です。まずは、音のミスをしないように左手だけ練習が必要です。

この曲は明らかに左手が伴奏の曲。・・・と言うことは、左手の音は小さく、メロディーを奏でる右手の音は左手よりも大きく響かせることが基本です。

ただこの左手、音がややこしい。フラットがつく曲ですが、ナチュラルが出てきたり、音がちょこっとづつ変わっていたり、それに伴って指番号も守ら

なきゃスルスル弾けないような曲です。まずは、音のミスをしないように左手だけ練習が必要です。音のミスさえしなければどんな弾き方でも いいのかと言うとそうではなく、最初に記した通り、左手伴奏は小さくコショコショ弾く感じが欲しいところ。楽譜を見てもわかるように、左手の音が 右手の音よりもたくさん出てきています。右手も左手も同じ大きさの力で演奏をしてしまったら、音がたくさん出てきている分だけ、左手の方が目立って しまいます。目立って欲しいのは右手のメロディーですから、弾き方も考えなければなりませんね。それに加えて、ピアノの特性も頭に入れておく必要が あります。ピアノは低音域にいくほど弦の長さが長くなっています。弦は長いほど大きな音が出ます。ですから、低音域の音と高音域の音を同じ力で弾いたと すると、力は同じなのに低音域の音が大きく出てしまうのです。要するに、勝手に低音域を弾いている左手の音が大きくなってしまうのです。 自分では左手を大きく弾いたつもりがなくても、大きく勝手に出てしまう・・・・それがピアノです。

それでは、高音域を弾いている右手 メロディーを、左手よりも大きく響かせるためにはどうしましょうか?ここからが弾き手の腕の見せ所。自分の指の力をコントロールして、右手はより大きな 音が出る力で、左手は音がかすれない程度の優しい力で弾くようにします。自分の指力をコントロールするしかありません。そうすることで、聴き手の耳に 心地よい音が響くことになります。・・・と言うだけなら簡単なのですが、これがなかなかに難しいです。練習方法としては、まず、左手だけで大きな音で 弾いてみる・小さな音で弾いてみる・リズムを変えて弾いてみるなどの練習が有効です。小さな音で弾きたいのですが、小さな音しか弾けないというのは、 コントロールができているとは言えません。小さな音も大きな音も自由自在に操れるからコントロールができているということ。出したい音が出せるような 弾き手になりたいですね。

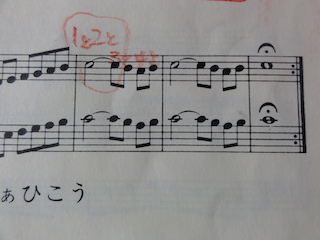

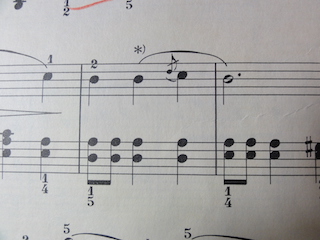

同じ音同士で結ばれている線(⌒)はスラーではなくタイです。タイは、結ばれた先の音を弾かない記号。タイの記号が入った曲が宿題だった生徒さん、

「リズムがよくわかんなかった。合っているかどうかわからない」と、弾いてくれました。??「そのリズム変だよ。合っていない」聴かせもらった曲は、

正しいリズムではありませんでした。そんなに難しいリズムだったかな?

同じ音同士で結ばれている線(⌒)はスラーではなくタイです。タイは、結ばれた先の音を弾かない記号。タイの記号が入った曲が宿題だった生徒さん、

「リズムがよくわかんなかった。合っているかどうかわからない」と、弾いてくれました。??「そのリズム変だよ。合っていない」聴かせもらった曲は、

正しいリズムではありませんでした。そんなに難しいリズムだったかな?この曲は、2拍の音符と1つと半分の音符がタイでつながっています。 合計すると2拍と半分、2.5の長さ分の音符になります。数えながらリズムを取ると、1と2と3 の長さの音符です。簡単に弾けてしまう生徒さんには、この音符 の何が難しいのか理解ができないかもしれませんが、このリズムでつっかかった生徒さんには難しく感じられたのでしょう。自分で正しい答えを見つけて もらうために、私からの提案は「タイの音も弾いてごらんよ」でした。本来なら弾いてはいけないタイですが、思い切ってタイの音も弾いちゃいましょう。 タイの音を弾くリズムには間違いのない生徒さん。まずはタイの音を弾いたリズムで5回練習。じゃぁ次は?「今弾いているタイの音を弾かずに我慢して」 何て強引。ここでは半拍分の長さを我慢するだけで正しいリズムが出来上がってしまいます。「ん」って我慢するだけのこと。そうすると、生徒さんは何事も なかったかのように弾くことができました。出来てしまえば何を難しく考えていたのだろうと、不思議です。

楽譜の中に出てくる特別な記号、 今回のタイもそうですし、先日話題に上がった装飾音符、シャープやフラットの記号も同じことですが、訳がわからなくなってしまったら、一度、特別な 記号を無視して弾いてしまいましょう。何もない素の楽譜から考えてみると、案外簡単に答えに行き着くこともあります。シャープやフラットも、何も つけない白い鍵盤の音から、シャープの場合は半音上がる音ですから右側の黒い鍵盤に、フラットの場合は左側の黒い鍵盤に移動すると、正しい黒鍵の場所が わかります。う”〜う”〜と頭を抱える前に、原点に戻ること、オススメです。

教室独自でのピアノ発表会は開催していないので、生徒の皆さんには、ピティナ・ステップを発表会の場としてご案内しています。3月からずっとステップの

中止が相次いでいましたが、最近はオンラインでのステップや、関係者(生徒の保護者・先生)のみの観客を入れてのステップが開催されるようになりました。

教室から近いところでは、10月に所沢で開催されます。

教室独自でのピアノ発表会は開催していないので、生徒の皆さんには、ピティナ・ステップを発表会の場としてご案内しています。3月からずっとステップの

中止が相次いでいましたが、最近はオンラインでのステップや、関係者(生徒の保護者・先生)のみの観客を入れてのステップが開催されるようになりました。

教室から近いところでは、10月に所沢で開催されます。頑なにステップ参加を拒否していた生徒さんが一転、「ステップに出た〜い」と、参加表明。 日頃の練習がよく出来ている生徒さんなので、今までにもステップ参加を私の方から持ちかけていたのですが、何故だかステップ拒否。まぁ、参加する・し ないは自由なので、本人が嫌がっているのを無理やり出すようなことはしませんが、ちょっともったいない?生徒さんでした。それがある時から一転、 「ステップに出た〜い」と発言が飛び出るようになりました。どういった心境の変化?私の勝手な考えですが、生徒さんの中で、ピアノに対する自信が持てたの だと思います。ここ最近は、小さな繊細な音をとても上手に表現できるようになってきました。音のことを考えて弾けるようになってきたかなぁ・・・と思い ます。ピアノって、丁寧に弾き過ぎることはありませんから、大きな音でも丁寧さは必要です。より丁寧な指運び、重要です。

ステップに出たい思い が強くなった生徒さん、早速、10月のステップに向けて動き出すことになりました。よくよく考えると、10月の最初のステップに参加ですから、1ヶ月ちょっと しか時間がありません。これはかなりのハードスケジュール。初めてのステップなので、楽しんでもらいたいと思っています。「楽しかった。また出た〜い」と 思えるようなステップにしたい。そのためには、やはり生徒さん本人の頑張りも必要です。さぁ、ここからステップに向けての練習が始まります。キラキラな 音で弾けるようにしていきましょう。

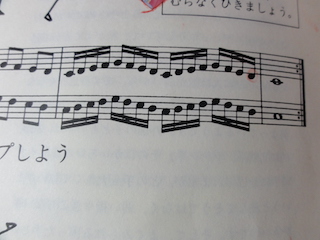

16分音符は1拍の中に4つ入れる音符です。どんな速さで弾くのかにもよりますが、イメージとしてはかなり速い音符。それを連続して弾こうと思えば、粒を

揃えたりなど綺麗な状態での演奏は、至難の技。中学生の生徒さん、1回目のレッスンでは、右手・左手がバラバラ状態で揃えて弾くこともできませんでした。

速く弾かなきゃいけないのはわかっているのですが、指が思うように動かないのです。

16分音符は1拍の中に4つ入れる音符です。どんな速さで弾くのかにもよりますが、イメージとしてはかなり速い音符。それを連続して弾こうと思えば、粒を

揃えたりなど綺麗な状態での演奏は、至難の技。中学生の生徒さん、1回目のレッスンでは、右手・左手がバラバラ状態で揃えて弾くこともできませんでした。

速く弾かなきゃいけないのはわかっているのですが、指が思うように動かないのです。未就学児さんからピアノ学習を始めた生徒さんなら、早ければ 低学年の時には、16分音符も弾けるようになります。教室に在籍する生徒さんでも、低学年の時に弾ける生徒さんが多いです。ただこの中学生の生徒さん、ピアノ 学習を始めたのは小学高学年になってからでした。小さい間に始めるピアノは、理解力は大きな生徒さんには負けても、指の動きがおぼつかない小さい時に指を 動かすことをやっていくので、低学年の頃にはかなり速く指を動かすことができていきます。逆に大きくなってから始めるピアノは、理解力は十分にありますし、 たくさんの説明をしなくても良いのでサッサと進めることはできますが、指の動きが悪い面があります。動かし方もわかっているのですが、自分が思うように 指が動かないのです。

小さな生徒さんでも大きな生徒さんでも、弾けないものの練習はやるしかありません。16分音符で引っかかってしまった 中学生の生徒さんも、まずはゆっくりの速さで両手の音を揃えるところから始めます。2週目のレッスンでも速くは弾けませんでしたが、ゆっくりでは両手の 音を揃えて弾けるまでになっていました。ただ中学生、学校の定期テストが入ったりするとピアノのレッスンもお休みをされます。少しづつ速く弾けるように スピードアップをしていくのですが、途中でお休みが入ったりして結局、弾けたり弾けなかったりの繰り返し。それでも先日のレッスンでは、バーナムの 伴奏の速さに合わせて弾くことができました。生徒さんも私も「やったぁ」と、満面の笑み。時間にして1ヶ月ほどかかっていました。上手に弾ける小さな生徒さ んからすれば、「そんなに時間はかからないよ」と、言われそうですが、それでも練習は裏切りません。生徒さんも根気よく練習を続けられたと思います。

弾けない箇所や弾き方は、生徒さんによっても様々。ある生徒さんには簡単にマスターできても、別の生徒さんには時間がかかってしまうことも あります。でも地道に練習を続けていけば、必ず弾けるようになるものです。地道な練習を根気よく続けることは大変ですが、弾ける ようになる前に諦めてしまうのはもったいないです。「練習は裏切らない」を頭の片隅に入れて、もうひと頑張りやってみましょう。

4歳の生徒さんは今、スラーの中の音を綺麗に弾く学習の最中。スラーの記号を学習する前も、音は綺麗に繋げて弾こうね・・・と、話をしてきました。

実はこのスラー弾き、ピアノ学習の最初の難関です。スラー自体の意味は、小さな生徒さんでも理解ができるのですが、左手の音を違う音に変えるタイミングで

右手の音まで切れてしまうのです。左手と同じタイミングで、鍵盤から指を離してしまうことが原因です。

4歳の生徒さんは今、スラーの中の音を綺麗に弾く学習の最中。スラーの記号を学習する前も、音は綺麗に繋げて弾こうね・・・と、話をしてきました。

実はこのスラー弾き、ピアノ学習の最初の難関です。スラー自体の意味は、小さな生徒さんでも理解ができるのですが、左手の音を違う音に変えるタイミングで

右手の音まで切れてしまうのです。左手と同じタイミングで、鍵盤から指を離してしまうことが原因です。例えばドレミファソと右手の12345の指で ピアノを弾く時、1番の指から2番、2番の指から3番・・・と、交代で弾いていけば音は切れることはありません。1番の指で弾いて、1度鍵盤から指を離して 2番の指で鍵盤を押さえると、一音一音、音は切れてしまいます。これはスラーで弾いたことにはなりません。レッスン中の声かけとしては「右手、はなさ な〜い」「交代で弾くよ」との声かけになります。最初は片手づつの練習をしてくださっているので、右手も左手も片手で弾いている間は問題なく進んでいるの ですが、試練は両手の練習に入ってから起こります。左手が2音の和音伴奏になっているのですが、左手は鍵盤から指を完全に離してからでないと、次の音を 弾くことができません。右手は鍵盤を押さえたままの状態で、左手だけが鍵盤から指を離す状態を作ることになります。これが簡単なようで難しい。ついつい 右手も一緒に離しちゃうのです。

両手練習に入ると、私の声かけも「左手だけはなす〜」「右手はなさな〜い」に変化。「左手どっちどっち? 左手だけはなして」一体、何の練習?と思うような声かけですが、まずは生徒さんに意識をしてもらうことが大事。4歳の生徒さんですが、「左手をはなす」と 言いながら弾いてくれています。何事も意識が重要です。どのように弾いたら正しい弾き方になるのか、自分でわかってもらうことが1番。これを様々な 練習曲で繰り返し行うことで、弾き方をマスターします。とは言え、小学生の生徒さんでもついうっかり、スラーを切ってしまうことってよくあり ますから、本当に自分の技術になるには時間がかかるようです。

自分よりも難しい曲をさらさらと弾いている人を見ると、いとも簡単に弾いている ように見えますが、やはり1つ1つの弾き方を練習してきた成果です。最初はみんな初心者。何をどうしたいのか、どうなりたいのか、を考えて、意識を持って 練習していきましょう。意識をすることはピアノだけの話ではありません。何事も意識をするところから始めていきましょう。

今年はいつもと違う夏を迎えています。まさに「特別な夏」。夏休み期間も短いですし、旅行や帰省をしない生徒さんも多いと聞きます。特別な夏だから・・・

という訳ではないと思いますが、毎年起きる問題があります。それは、生徒さんがレッスンに来ない問題。レッスン予定の日に生徒さんが来ない・・・なんで?

どうして?

事前にお休み連絡をいただいているのであれば問題はありません。しかし、何も連絡がなくてレッスンにも来ないのは、問題では? よく「忘れてました」と、言われることがあります。忘れていたのだったら連絡はできません。夏休みで曜日感覚が麻痺しているのかもしれませんが、やはり 朝起きたら、その日1日の予定は確認してもらいたいところ。先日のレッスンに来なかった生徒さんは、保護者の方にメールで確認したところ、「子供が レッスンがないと勝手に思っていました」と、返信がきました。これも私にしてみたら?な状態です。教室の生徒さんの中には、夏休みの日中を一人で過ごし ている生徒さんもいます。保護者の方が朝、仕事に出かけるのであれば、「今日はピアノの日だよ」「ピアノに行ってね」など、声かけができるのではありません か?「そんなことを言わなくても、うちの子はしっかりしています」と、おっしゃるかもしれません。確かに、一人で過ごせるお子様はしっかりしていると 思います。だからと言って、勘違いや間違ってしまうことがない訳ではないと思います。保護者とお子様とのダブルチェックができていれば、ミスはなくせる のではないでしょうか?

レッスンの予定は、レッスンノートや出席カードに書き込んであります。もちろんレッスンの最後には「来週はお休みです」 「来週もあるからね」など、生徒さんには声かけをしています。高校生や大学生の大きな生徒さんだったら保護者の干渉は必要ないかもしれませんが、せめて 小学生・中学生の生徒さんの保護者の方には、お子様のレッスン予定を把握してもらいたいです。お子様が習い事に行っているのか行っていないのか、それすら もわからない状況が起きることのないように注意をお願いします。他の習い事の関係で、イレギュラーなレッスンが続いている生徒さんもいらっしゃいます。 お子様も保護者の方も忙しいとは思いますが、せっかくのレッスン、無駄に休むことのないようにしていきましょう。今一度、レッスン日の確認をお願い いたします。

事前にお休み連絡をいただいているのであれば問題はありません。しかし、何も連絡がなくてレッスンにも来ないのは、問題では? よく「忘れてました」と、言われることがあります。忘れていたのだったら連絡はできません。夏休みで曜日感覚が麻痺しているのかもしれませんが、やはり 朝起きたら、その日1日の予定は確認してもらいたいところ。先日のレッスンに来なかった生徒さんは、保護者の方にメールで確認したところ、「子供が レッスンがないと勝手に思っていました」と、返信がきました。これも私にしてみたら?な状態です。教室の生徒さんの中には、夏休みの日中を一人で過ごし ている生徒さんもいます。保護者の方が朝、仕事に出かけるのであれば、「今日はピアノの日だよ」「ピアノに行ってね」など、声かけができるのではありません か?「そんなことを言わなくても、うちの子はしっかりしています」と、おっしゃるかもしれません。確かに、一人で過ごせるお子様はしっかりしていると 思います。だからと言って、勘違いや間違ってしまうことがない訳ではないと思います。保護者とお子様とのダブルチェックができていれば、ミスはなくせる のではないでしょうか?

レッスンの予定は、レッスンノートや出席カードに書き込んであります。もちろんレッスンの最後には「来週はお休みです」 「来週もあるからね」など、生徒さんには声かけをしています。高校生や大学生の大きな生徒さんだったら保護者の干渉は必要ないかもしれませんが、せめて 小学生・中学生の生徒さんの保護者の方には、お子様のレッスン予定を把握してもらいたいです。お子様が習い事に行っているのか行っていないのか、それすら もわからない状況が起きることのないように注意をお願いします。他の習い事の関係で、イレギュラーなレッスンが続いている生徒さんもいらっしゃいます。 お子様も保護者の方も忙しいとは思いますが、せっかくのレッスン、無駄に休むことのないようにしていきましょう。今一度、レッスン日の確認をお願い いたします。

小学6年の時に一度仕上げた「エリーゼの為に」を、中学3年生になった今、さらに素晴らしい曲に仕上げてくれた生徒さん。4年前とは違って、安定感の

ある曲に仕上がりました。昔必死で弾いていた曲を年数が経って弾いてみると、演奏にも余裕ができて、安定した仕上がりになることってよくあります。

同じ生徒さんの演奏を年数が経って聴かせてもらうと、非常に感慨深いものがあります。

小学6年の時に一度仕上げた「エリーゼの為に」を、中学3年生になった今、さらに素晴らしい曲に仕上げてくれた生徒さん。4年前とは違って、安定感の

ある曲に仕上がりました。昔必死で弾いていた曲を年数が経って弾いてみると、演奏にも余裕ができて、安定した仕上がりになることってよくあります。

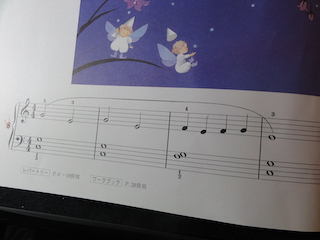

同じ生徒さんの演奏を年数が経って聴かせてもらうと、非常に感慨深いものがあります。生徒さんも私も満足したエリーゼに仕上がったので、次に 練習する曲決めをしていると「お風呂の音楽にします」との答えが。お風呂の音楽?お風呂に音楽ってあるの?と、??な頭になっていたら、「お人形の 夢と目ざめ」という曲は、「お風呂の音楽」として有名らしい。何でも「お風呂が沸きました」の後に流れてくる音楽らしいのですが、皆さんの家の音楽も そうなのでしょうか?残念ながら我が家の「お風呂が沸きました」には、音楽がないような気がします。だから、「お風呂の音楽」と言われてピン!ときま せんでした。トホホ・・・。この曲はピアノの発表会ではよく弾かれる、名曲中の名曲ですから、知っている生徒さんも多いのではないでしょうか?

この曲は4ページもある曲ですが、お風呂の音楽として流れる部分は、途中のほんの4小節分です。それでも何度も聴いている間に、親近感が湧いて 知っている曲になっていくのですから不思議ですね。ピアノの基礎の学習を終えていたら弾ける曲で、楽譜的には難しくはありません。でも、簡単に弾ける 曲ほど、表現することは難しい曲です。楽譜的に難しい曲は、弾いているだけで難しいのですが、簡単な曲は、それをいかに表現していくのか・・・を 考えていくと、なかなかに難しいです。お人形が眠る前の子守歌の場面から始まり、眠り、夢をみる場面、目ざめて踊る場面・・・と、場面場面でのテーマの 音楽が変わりますので、それに沿って表現をすることになります。明るく楽しい音楽です。さて、どんなお風呂の?音楽になるでしょうか?楽しみにしたいと 思います。

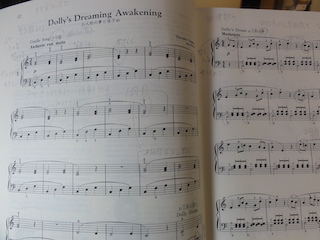

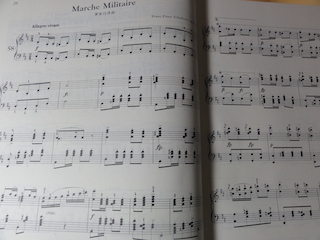

何でも弾きこなす高校生の生徒さんは、シューベルトの「軍隊行進曲」を練習中です。パラパラっと楽譜を見た感じでは、そんなに難しくなさそうなのですが、

部分的に弾きにくいパッセージが出てきたりして、綺麗に仕上げるためには部分練習が必要な曲になっています。でもこの曲、オーケストラやピアノソロなど

様々な場面でよく聴く曲ですが、シューベルトが作曲したオリジナルは連弾曲なんです。ご存知でしたか?

何でも弾きこなす高校生の生徒さんは、シューベルトの「軍隊行進曲」を練習中です。パラパラっと楽譜を見た感じでは、そんなに難しくなさそうなのですが、

部分的に弾きにくいパッセージが出てきたりして、綺麗に仕上げるためには部分練習が必要な曲になっています。でもこの曲、オーケストラやピアノソロなど

様々な場面でよく聴く曲ですが、シューベルトが作曲したオリジナルは連弾曲なんです。ご存知でしたか?この曲を作曲した当時のシューベルトは、 たくさんの仕事をしておらず、貧乏な時期だったと言います。でもこの曲、明るいですけどね・・・。姉妹の音楽教師の職に就いていたシューベルトが、姉妹の ために作曲したと言われている曲です。きっと楽しくピアノのレッスンが行われていたのでしょう。オリジナルが連弾曲ということは、通常は2人4手で1つの 曲が出来上がっているということ。それをソロで演奏するとなると、簡単に言ってしまえば1人で2人分の演奏をすることになります。音も1オクターブが 出てきたり、三和音・四和音の音の重なりが出てきますから、それだけで精一杯。楽譜の中の音は理解できていても、なかなかに弾きにくい曲となっています。

長調で始まる明るい曲ですが、途中で短調に転調したり、また新たなテーマがでてきてガラッと音楽が変わったり弾き応えがあります。ピアノソロは もちろん、オーケストラ版やもちろんオリジナルの連弾版も演奏がありますから、いろいろと聴き比べてみるのもよいです。例えば、「この部分はトランペット の響きが素敵だなぁ」と感じたところは、演奏する時にトランペットの音色を思い浮かべて演奏したり、オーケストラの重厚な響きに感動したところは、深い ピアノの音を追求したり・・・。ピアノは「楽器の王様」と言われていますが、それは、10本の指で違う音を出せてメロディーも伴奏も同時に演奏できるから です。まさにオーケストラそのもの。様々な楽器の音をイメージして弾くことができます。そう考えると、ピアノってなかなか素晴らしい楽器ですよ〜。

さて、学校生活も忙しい高校生の生徒さん、少しづつ少しづつ曲の譜読みが進んできました。実はこのピアノソロ曲が仕上がったら、オリジナルの 連弾曲を一緒に弾いてくれることになっています。何て優しい生徒さん。私、前から言っていますが合わせ物が大好き。一緒にやってほしいなぁ・・・と提案 したら快諾してくれました。やった!!生徒さんたちも、お父さん・お母さんと一緒に連弾したり、兄弟・姉妹で連弾してみるのもオススメです。やってみると 楽しいものですよ。もちろん、私で良ければいつでも相談に乗ります。ぜひ、声をかけてくださいね。

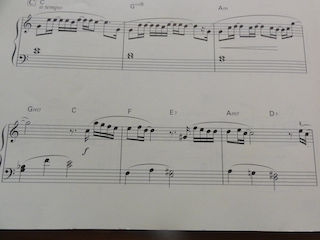

10月のステップに向けて練習中の生徒さん。演奏する曲も決まって頑張っている最中です。2曲演奏する中の1曲が楽譜通りに弾けているので、アレンジを

加えることにしました。アレンジ?勝手に?いやいや、曲を楽しく演奏するためのエッセンスだと考えてもらえると、わかりやすいかなぁと思います。

10月のステップに向けて練習中の生徒さん。演奏する曲も決まって頑張っている最中です。2曲演奏する中の1曲が楽譜通りに弾けているので、アレンジを

加えることにしました。アレンジ?勝手に?いやいや、曲を楽しく演奏するためのエッセンスだと考えてもらえると、わかりやすいかなぁと思います。

例えば、4小節の同じフレーズが2回出てきているとしたら、1回目と2回目を全く同じに弾いてしまうのはつまらなく感じませんか?同じように どっちも強く弾く・どっちも弱く弾く・・・やっぱりつまらない。だったら、1回目を強く弾いておいて2回目を弱く弾く・・・これだけで曲の雰囲気はかなり 違ってきます。全く同じフレーズでなくても、音は違っているけれど音型が同じフレーズでも同様のことが言えます。1つ目を強く弾いて2つ目を弱く弾いて みるだけで、表現力豊かな演奏になります。何て言うか、上品な、洗練された音楽になるのです。もちろん、楽譜にはそんなこと書いてありません。基本は 楽譜通りに弾くことですから、楽譜通りに弾けてからのエッセンスになります。通常のレッスンでは、楽譜通りに弾けていれば次の練習曲に進みますから、 ステップやコンクールなど、がっつりと1曲に向き合う時間がある時でないと、小さな生徒さんへは指導ができない内容です。

中学生・高校生の 生徒さんのレッスンでは、「ここは2回目のフレーズだから小さく出てよ」「ここ、短調になっているから切なく・悲しく・しっとりと」なんて言う言葉が ポンポン出てきます。スラスラ弾きができているこその言葉かけです。その言葉を受けて、気をつけながら演奏してくれる生徒さんたち。もちろん、そんな言葉や 強弱記号は、楽譜のどこにも書いてありません。楽譜にないものを表現する力、養って欲しいと思っています。基礎の学習が終わったら、ピアノって本来、 こういった表現力を養う学習だと考えています。楽譜を読み解く力、フレーズを分析する力を身につけて、エッセンスを加えてみましょう。ただし基本は、 楽譜通りのスラスラ弾きです。好き勝手弾きとは違います。念のため。

「〇〇の曲が弾きたい」と、持ってこられる楽譜の中には、1冊の楽譜の中に初級・中級・上級と3つのレベルの曲が収録されているものがあります。パラパラ

っと楽譜を見させていただいて、その生徒さんが練習するにはどのレベルが最適か提案をしていくのですが、「この曲だったら初級かな?」と提案をすると、

何だか腑に落ちない様子。「え〜!初級・・・・?」「初級」と言う言葉が気に入らない?

「〇〇の曲が弾きたい」と、持ってこられる楽譜の中には、1冊の楽譜の中に初級・中級・上級と3つのレベルの曲が収録されているものがあります。パラパラ

っと楽譜を見させていただいて、その生徒さんが練習するにはどのレベルが最適か提案をしていくのですが、「この曲だったら初級かな?」と提案をすると、

何だか腑に落ちない様子。「え〜!初級・・・・?」「初級」と言う言葉が気に入らない?「初級」と言う言葉から受けるイメージは、初心者・ できない人向け・簡単・・・といった感じでしょうか?確かに「初級」と言う言葉だけならそのようにも感じます。でも、楽譜によって実に様々ですし、弾く手 の持つ実力によっても受け取り方は違ってくると思うのですが・・・。この写真の楽譜、教室にある楽譜の中の1曲なのですが、楽譜の背表紙には「ピアノ ソロ・初級」って書いてあります。16分音符がこんなにたくさん入っているけれど初級?そうなんです。こちらの楽譜の曲を弾こうと思えば、ブルグミュラー が弾ける実力がないと弾くことができません。ぴあのどりーむのテキストを学習している生徒さんには難しいと言えるでしょう。ショパンを弾きこなす高校生の 生徒さんからするとこの曲は「初級」ですが、ぴあのどりーむを学習中の生徒さんからすると、「上級」にも感じると思います。楽譜を選ぶ時には、言葉では なく、楽譜の中身を見るようにしなければなりません。

様々な楽譜に目を通していく中で、私の個人的な感想ですが、ヤマハから出ている楽譜( ネットのぷりんと楽譜を含む)は、全体的に見て難し目な楽譜が多いです。「初級」の幅が広いと言うか、「初級」だからと言って、そう簡単に弾けるような 曲ばかりではないと言う印象があります。またJ-popの曲なども、生徒の皆さんが「かっこいい」「弾きたい」と思うような曲は難しいと感じます。まぁ、 カッコがいいから惹かれるのであって、惹かれる曲は難しいのですよ。初級・中級・上級というレベルにこだわって練習をすることは重要な要素ではありません。 自分の弾きたい曲をいかに楽しく、その曲らしく演奏できるかが重要です。

私が1番恐れることは、好きな曲・弾きたい曲なのに、あまりに難しい 楽譜を選択したばっかりに、練習の途中で弾くことが嫌になって練習が進まないこと。やる気満々で始めた練習が、いつの間にか楽譜を見るのも嫌になって しまうことは避けたいです。ほんのちょっと難しいくらいの楽譜ならOKですが、かなりの難しさになると、気分も乗らなくなります。こんなことなら練習を しなければよかった・・・なんてことのないよう、選択する楽譜は慎重に選んで欲しいと思います。

月2回レッスンコース(年間21回レッスン)にお越しいただいている大人の生徒さんのレッスンでのこと。曲の中に装飾音符が入った曲を、見事な演奏で

弾いてくれました。リズミカルな左手伴奏に、右手大きなスラーの旋律。優しいメロディーが流れていく曲です。良い心地で聴いていると、装飾音符が

何とも鋭く耳に入ってきました。ああ〜もったいない!優しい柔らかなメロディーなのに、装飾音符だけが鋭いなんて・・・・。

月2回レッスンコース(年間21回レッスン)にお越しいただいている大人の生徒さんのレッスンでのこと。曲の中に装飾音符が入った曲を、見事な演奏で

弾いてくれました。リズミカルな左手伴奏に、右手大きなスラーの旋律。優しいメロディーが流れていく曲です。良い心地で聴いていると、装飾音符が

何とも鋭く耳に入ってきました。ああ〜もったいない!優しい柔らかなメロディーなのに、装飾音符だけが鋭いなんて・・・・。装飾音符は、 ツルン!と素早く弾く音符です。装飾音符の学習をする時には、素早く弾くことを目的に練習をするのですが、実は、使われている曲によって弾き方を変えなけ ればなりません。今回のような優しい曲想の中では、鋭い装飾音符は似合いません。せっかくの優しいメロディーですから、装飾音符も優し目に柔らかく耳に 届くような装飾音符が似合っています。例えば、行進曲のような元気で勇ましい曲の中の装飾音符であれば、鋭い装飾音符が似合っていると言えるでしょう。 その時その時の音楽の流れやメロディーの響きから、どのような装飾音符を入れたら良いのか、見極められるようになるといいですね。

同じ装飾 音符ですが、鋭くなったり優しくなったりの違いは、ズバリ鍵盤を弾く時の指の速さの違いです。シドでもドレでも良いのですが、本当に素早く弾いた時と、 少しゆっくり目に弾いた時の違いを聴き比べてみるとよくわかると思います。早く弾けば弾いた分だけ鋭くなりませんか?反対に、ゆっくり弾いてみると優しく 感じませんか?ゆっくり弾く速さにもよりますが、あまりにゆっくりすぎると分割音符になってしまいますし、ゆっくりの加減も難しいです。装飾音符の 表現が欲しいので、ゆっくり過ぎず早過ぎず・・・・このあたりの速さは自分で試行錯誤しながら求めていくしかありません。

大人の生徒さんには もちろん、表現力が養われている大きな生徒さんには「ここは音色を変えて」と、伝えることが多々ありますが、音色を変えるには、今回のように鍵盤を弾く 速さ(鍵盤に指が触れる速さ)を変えたり、他には指のどの部分で鍵盤を押さえるのかなど、指のどこを使うのか・・・によっても、聞こえてくる音は違って きます。基本的には指先で弾くことがベースになっているのですが、様々な曲を演奏するようになると、求められる音も多種多様になってきます。表現したいもの によって様々な音色を出せるようにしていきたいところですが、そう簡単なことではありません。たった1音出すだけでも研究が必要なこともあります。 ピアノってやっぱり奥が深いです。だから辞められないのですけど・・・・。音色研究、頑張りましょ。

弾きたい曲を本当に正しく演奏したい時は(って、いつも本当に正しく弾いて欲しいと思っています)、特にステップなどの舞台で弾く曲や、合唱コンクールの

伴奏の練習など、より正確さが求められる曲の練習時には、守って欲しいことがあります。別に適当な練習をしてくださってもいいのですが、結局、あとから

直すことになってしまいます。だったら、最初から効率よく正しい練習方法を取り入れたほうが良いと思いませんか?

弾きたい曲を本当に正しく演奏したい時は(って、いつも本当に正しく弾いて欲しいと思っています)、特にステップなどの舞台で弾く曲や、合唱コンクールの

伴奏の練習など、より正確さが求められる曲の練習時には、守って欲しいことがあります。別に適当な練習をしてくださってもいいのですが、結局、あとから

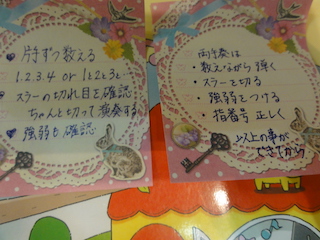

直すことになってしまいます。だったら、最初から効率よく正しい練習方法を取り入れたほうが良いと思いませんか?今回、ステップに参加される 生徒さんへ、気をつけて欲しいことを書いた付箋をお渡ししました。もちろん、ステップに参加する・参加しないに関わらず守って欲しいことなのですが、普段の 練習と違って仕上げなければいけない日時が決まっていますから、より効率よく練習するための練習方法です。まず、片手で数えながら練習をする。数えながら 練習をすることで、正しいリズムとりができます。片手練習で気をつけて欲しいことは、指番号、スラーの確認(スラーの切れ目で音を切る)、強弱記号の 確認を同時に行うこと。片手で弾いている時から、ここまでを考えながら練習していきましょう。右手も左手もここまでが全てできるようになってから、 両手の練習に入るようにしましょう。片手みっちりきっちり練習を徹底して欲しいと思います。

実際に片手練習がきっちりとできていれば、 両手で弾いた時にすぐに弾けるようになっているはず。これ、不思議ですが本当の話。両手練習がスムーズに進むはずです。右手もよたよた・・・左手も よたよた・・・状態では、両手で弾いていてもどちらも不完全なので、結局はスムーズに弾けない状態が続きます。急いで仕上げたい時の片手練習はオススメで す。ゆっくりの速さであっても両手が弾けているならば、あとは速さをだんだんと速くしていけばいいですね。生徒さんの中には、片手で練習をすることに 抵抗がある(下手な人だと思われる?)かもしれませんが、そんなことはありません。一度片手練習を行ってみて、問題なく弾けるようであれば両手練習に 進めるわけですから、片手練習を取り入れてみましょう。「急がば回れ」と言うことわざにもあるように、より確実な練習方法で目的を達成していって欲しいと 思います。片手みっちりきっちり練習、お試しを。