講師から

新しい生徒さんのお問い合わせをちらほらといただいています。縁あってレッスン開始になることもあれば、残念ながらレッスンに至らないこともあります。

この周辺にもたくさんのピアノ教室がありますから、やっていけそうな先生に出会ったところで、レッスンを開始されると良いと思います。今回、ご縁があって

9月からのレッスンを開始することになったのは、小学5年生の男の子の生徒さん。お母様は「5年生で全くの初心者ですけれど、大丈夫でしょうか?」と、

心配そうでした。

新しい生徒さんのお問い合わせをちらほらといただいています。縁あってレッスン開始になることもあれば、残念ながらレッスンに至らないこともあります。

この周辺にもたくさんのピアノ教室がありますから、やっていけそうな先生に出会ったところで、レッスンを開始されると良いと思います。今回、ご縁があって

9月からのレッスンを開始することになったのは、小学5年生の男の子の生徒さん。お母様は「5年生で全くの初心者ですけれど、大丈夫でしょうか?」と、

心配そうでした。早いか・遅いかで言えば、残念ながら早い始まりではありません。5年生でのピアノ学習スタートはかなり遅いです。今は、早い生徒 さんになると、2歳6ヶ月で始められます。昔は3歳スタートでも早いかな?と言う感じでしたが、年々早くなっている感じ。音楽系の習い事は情操教育ですから、 早過ぎると言うことはないのかもしれません。情操教育とは、知識や学力を伸ばすための教育ではなく、感情や気持ち、想像力を養う教育です。知識や学力も 大切ですが、豊かな人生(ちょっと大げさ?)を送るためには心の動きも大切ですよね?ですから、何年生になっても、何歳になっても、「習いたい」と 思った時が適齢期だと思います。せっかくの「習いたい」気持ちですから、正しく育んでいきたいです。

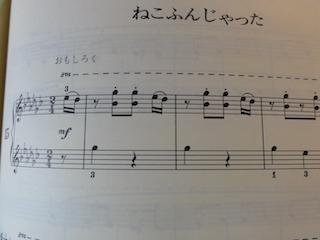

実はこちらの生徒さん、もっと小さい時から ピアノを習いたかったそう。5年生になってもやっぱり習いたい・・・と言う気持ちが大きいと言うことで、レッスンを開始することになりました。小学校での 音楽の授業も経験されているので、なんとな〜くの音読みはできるのですが、やはり初心者。でも何が違うって、ピアノに対する情熱が違うのです。年齢が 上がっている分理解力はありますから、試しに「ねこふんじゃった」を伝授。ピアノを学習している人もそうでない人も弾けることが多い「ねこふんじゃった」 ですが、この楽譜、フラットが6つもある曲です。楽譜を見ながら「ねこふんじゃった」を弾いている人はあまり見ませんよね。もちろん楽譜を見ながらではなく、 見よう見まねでの伝授となりましたが、私とお母様でレッスンについてのお話をしている間中、30分以上もずっと一人で何度も何度も練習をしていました。 時々変な音が出てくると「そこ、違う」と声をかけましたが、一人黙々と、集中力が欠けることなく練習。この集中力にびっくり。ピアノに対する情熱を 感じました。やっぱり「習いたい気持ち」って重要なんですね。

初めてのピアノなので、指もしっかりはしていません。動きも悪いです。でも、 生徒さん以上に燃えたのは私。ポピュラー系の曲を自由に弾けるようになりたい・・・ともおっしゃっていましたので、是非とも、弾けるようにしていきたいと 思いました。5年生から始めても、中学校で活躍している生徒さんもいらっしゃいます。要は、どれだけピアノに向き合ったかどうか・・・。ピアノに限らず、 習いたい時が始め時です。今のこの気持ちを忘れないで進んで欲しいと思います。まずは楽しく学習をしていきましょう。

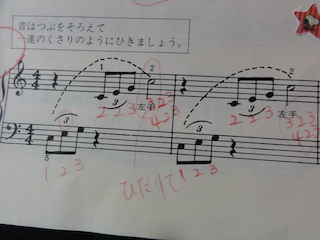

こちらの曲の練習に入る生徒さんが、毎回つっかかる問題があります。それは「指運び」。生徒さんは違うのに同じようにつっかかってくれます。ある意味、

面白いです。(あっ、失礼!)テクニック教材の中にある1曲なのですが、3蓮符の粒をそろえて弾くことが課題です。でも、生徒さん達がつっかかるのは

そこではありません。

こちらの曲の練習に入る生徒さんが、毎回つっかかる問題があります。それは「指運び」。生徒さんは違うのに同じようにつっかかってくれます。ある意味、

面白いです。(あっ、失礼!)テクニック教材の中にある1曲なのですが、3蓮符の粒をそろえて弾くことが課題です。でも、生徒さん達がつっかかるのは

そこではありません。左手、右手、左手 で弾くことになっている1小節目。それぞれの手で弾いている間は、もう片方の手はお休みになっています。 はっきり言ってしまえば、お休みの手は暇な状態。弾く音がありませんから、じっとしている状態でもいいようなものですが、果たして本当にじっとボッとして いていいものでしょうか?左手、右手 の後の左手で弾く高音部の音がサッと出てこない生徒さんが多いです。弾く時になって「あっ!」って気がついても 遅い!だって3連符の曲ですよ。通常の8分音符よりも速く過ぎ去っていくわけですから、あっという間に弾く時がきてしまいます。最初の左手を弾き終わった 時点で左手の移動を開始しないと、右手の3蓮符の後にさっと弾くことができません。サッと弾くことができないということは、拍子は崩れてしまいます。 ピアノを弾くには、今弾いている音ではなく次の音を考えての指運びが必要になってきます。

次の音のことを考える指運びをしようと思ったら、実は この曲にはもう1箇所、難関箇所があります。それは、1小節目から2小節目に入る時の指運び。先ほどの1小節目だけを弾く場合は、交互の手を使ってお休みが ありましたが、1小節目〜2小節目は、1小節目の最後の音は左手、2小節目の最初の音も左手を使って更に音の跳躍(弾く音が離れています)があるので、はっきり 言ってきちんと2拍伸ばしていたら、2小節目の音の弾き出しが遅れてしまいます。どんなにサッと手の移動をしても、やはりそこには時間がかかってしまいます から、本当に2拍伸ばしていたら間に合わないのです。じゃぁ、どうする?少し早めに左手を切り上げるしかありません。(厳密に言えば2拍伸ばせません) ギリギリ「もうダメだ!間に合わない!」と言うところで切り上げて、2小節目を弾くことになります。これもまた、次の音を考える指運びです。

いつもいつも自分がサッと動かせる範囲の音を弾いているわけではありません。休符もないのに遠くの音(跳躍)を弾くことは日常茶飯事。常に、今弾いている 音だけを考えるのではなく、次の音、さらには1〜2小節先のことを考えながら演奏するようにしましょう。いや、してください。先のことを考えて弾く・・・ ここに、ピアノ練習が脳に良いと言われる理由があります。せっかく習っているピアノ、脳を使っちゃいましょう。

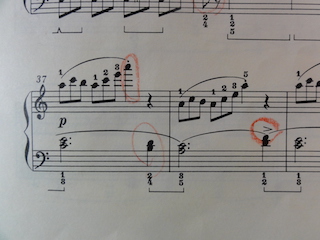

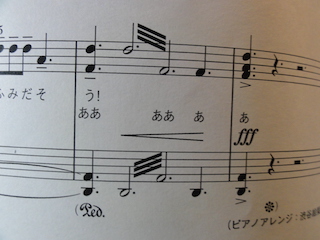

左手ソシファの和音が4つ並んでいますが、生徒さんはソシファではなくソレファの和音で弾いてきました。前回のレッスンでも注意をして、生徒さんの

楽譜には赤丸もついているのですが、ソレファのまま。ミスはたった一音。シの音がレの音になっただけ。それでも間違いは間違いですから、直さなければ

なりません。

左手ソシファの和音が4つ並んでいますが、生徒さんはソシファではなくソレファの和音で弾いてきました。前回のレッスンでも注意をして、生徒さんの

楽譜には赤丸もついているのですが、ソレファのまま。ミスはたった一音。シの音がレの音になっただけ。それでも間違いは間違いですから、直さなければ

なりません。「そこ、音違うよ〜。真ん中の音はシの音だよ〜」の声かけでもいいかもしれませんが、ちょっと立ち止まってもらうことにしました。 まず本来弾かなければならない ソシファ の音を何回か弾いてもらいます。「この響きが正しい音。何回か弾いてみて」と、正しい音の意識をしてもらいます。 でもここで終わらないのが私。「じゃ次は間違って弾いた ソレファ の音を弾いてみて。よく聞きながら弾いてね」と、こちらも何回か弾いてもらいます。 「ちょっと違わない?響きの違いがわかる?」「ちょっと違う」と、生徒さん。たった一音ですが、響きは違います。その響きの違いを感じ取ってもらう ために、正しい和音と間違った和音を交互に弾いてもらい、意識をしてもらっています。音読みは難なくクリアしている生徒さんなので、ソシファの楽譜を 見ながらソレファの音を弾いていることになります。この違いを、耳で聞いた時に気がつくようになると、音ミスは更になくすことができます。

音の高低や和音のパターンなどの聞き取りは、訓練を重ねることで聞き分けられるようになっていきます。そのような訓練を「聴音」と言いますが、がっつりと した「聴音」の訓練をしなくても、日頃の自分の演奏している音を意識して聞くことで、音の響きに敏感になっていきます。正しい響きとミスした音の響きの 2つを確認することで、この曲の正しい響きをわかって欲しいと思います。この生徒さんに限らず、合唱コンクールで和音の伴奏を弾いている生徒さんにも、 正しい音の響きとミスした時の音の響きの違いを弾いて確かめてもらっています。明確に何の音が間違ったのかがわからなくても「ん?何かいつもと違う」と 感じるだけで、自分が間違ったことに気がつけるはず。そのためには、正しい音の響きが頭の中に入っていないといけませんから、正しい音を何度も弾いてもら い、響きの確認をしてもらっています。

間違った時は直せばいいのです。簡単に言ってしまえばそうなのですが「直せばいいんでしょ」的な直し方 ではなく、自分の音・音の響きを聞いて、間違いを繰り返さないようにしていくことも大切です。音ミスに限らず、音のバランスや音の綺麗さ、音の粒が揃って いるかどうかの聞き分けも「耳」で聞くことから始まります。自分の音を、耳をすまして意識をして聞くように心がけましょう。

ピアノ教室でピアノのレッスンを始めようと思ったら、絶対に必要なものは鍵盤楽器です。ピアノは自宅練習が必須ですから、教室で学習したことを自宅に

持ち帰っての練習が必要です。鍵盤楽器にもキーボード、電子ピアノ、ピアノと様々にありますが、最低でも電子ピアノの用意は必要でしょう。キーボードは

鍵盤の数が少ないものも多く、鍵盤に触れただけで音が出てしまいますから、ピアノ学習には不向き。では、どんな電子ピアノがいいのでしょうか?

ピアノ教室でピアノのレッスンを始めようと思ったら、絶対に必要なものは鍵盤楽器です。ピアノは自宅練習が必須ですから、教室で学習したことを自宅に

持ち帰っての練習が必要です。鍵盤楽器にもキーボード、電子ピアノ、ピアノと様々にありますが、最低でも電子ピアノの用意は必要でしょう。キーボードは

鍵盤の数が少ないものも多く、鍵盤に触れただけで音が出てしまいますから、ピアノ学習には不向き。では、どんな電子ピアノがいいのでしょうか?

生徒さんから時々、どのような楽器を用意したらよいのか?と、相談されることがありますが、私からの要望は「鍵盤の数が88鍵あり、ピアノの 鍵盤のタッチに近いもの」と言うことを挙げています。本当であれば、私はピアノの先生なので、生徒さんにも本物のピアノを用意していただきたいのですが、 様々な事情から本物のピアノは・・・というご家庭も多いと思います。場所も取りますし、実際にピアノを置くとなるといろいろ大変。だったら、88鍵ある 電子ピアノを・・・ということになります。先々のことを考えるとペダルがついている電子ピアノをご用意されると良いと思います。

電子ピアノと ピアノとの最大の違いは、鍵盤の硬さにあります。よく「タッチが違う」と表現をしますが、これは鍵盤の硬さによるもの。電子ピアノは電気の力で音を 出しますから、弦を使って音を出すピアノと比べると、簡単に音を出すことができ軽い音の響きになります。ピアノは弦を使って音を出しますので、指の力加減 で、大きな音も小さな音も表現することができ、鍵盤も重くかなり大きな音まで表現することができます。ですから、電子ピアノを求めるにあたっては、より 本物のピアノに近い鍵盤の重さがあるものが良いです。よく、電子ピアノでは音が出ているけれど、教室のピアノで弾いたら音が出なかった・・・ということが ありますが、これはピアノの鍵盤が重いことによるものです。ピアノは、簡単には音を出させてくれない楽器です。

電子ピアノについて詳しく知って いるわけではありませんが、やはり、ヤマハやカワイなどのピアノメーカーが出している楽器がおすすめです。中でもヤマハの「クラビノーバ」は、ピアノに 近い楽器として根強い人気です。どのメーカーのものでも構いませんが、1つ確認していただきたいのは、その鍵盤が何の材質でできているのか?ということ。 ピアノは木の鍵盤でできています。電子ピアノはパッと見た目ではわかりませんが、木でできているものと樹脂でできているものが存在します。やはりピアノと 同じ木で作られているものが、鍵盤のタッチはピアノに近くなります。こういったパッと見た目にはわからないところに違いが出てきますから、購入されるときには 比較検討をじっくりされるのが良いと思います。

美しい音を出してピアノを弾くためには、ピアノを弾く時の手の形はとても重要です。それは3歳さんでも小学生、大人の生徒さんでも変わりません。ただ、

未就学児さんのように小さな生徒さんには、「手の形に気をつけようね」と声かけはしますが、うるさいまでの指導はしません。まずは、指がパッと出てくること

や音読みなどの学習を優先させるため。しかし、小学生以上の生徒さんは、手の形はかなりの重要課題です。それほどに大切なことなのです。

美しい音を出してピアノを弾くためには、ピアノを弾く時の手の形はとても重要です。それは3歳さんでも小学生、大人の生徒さんでも変わりません。ただ、

未就学児さんのように小さな生徒さんには、「手の形に気をつけようね」と声かけはしますが、うるさいまでの指導はしません。まずは、指がパッと出てくること

や音読みなどの学習を優先させるため。しかし、小学生以上の生徒さんは、手の形はかなりの重要課題です。それほどに大切なことなのです。1オクターブも離れた音や和音を弾く場合は、手の広がりが発生するので当てはまりませんが、ドレミファソやドミソなどの近い音での音や和音を弾く場合には、 指を立ててきれいな手の形で弾いてもらいたいです。いや、弾いてもらいます。いやいや、弾かなければなりません。生徒さんたちには「手の中にピンポン玉 を入れているようなイメージで」とお伝えしたり、「手の形丸くして」「玉子の形」「ネコの手」と、様々な表現でお伝えしていますが、言いたいことはただ1つ。 「きれいな手の形」を保って欲しいということ。大抵の生徒さんは、声かけをした直後はとても良い状態で弾いているのに、だんだんと崩れていってしまいます。 良い状態を保つことは案外難しいようです。

写真は私の手ですが、(写真に撮ると汚さが目立ってしまう。娘の若い手に(?)しておけばよかった ・・・笑)指の付け根の骨が出ていることがわかるでしょうか?ピアノを弾いている自分の手を見たり、保護者の方がお子様の手を見ている中で、きれいな手の 形の1つの目安として、指の付け根の骨が出ているかどうか・・・が挙げられます。先ほども言った通り、広がった音を弾いている場合には当てはまりませんが、 近くの音、例えばテクニック系のテキストを弾いている時の手の形を確認してみるとよいでしょう。また、曲を弾き始める時の、鍵盤に最初に手を置く時の手の 形も、このきれいな手の形から弾き始めるのですが、それができているでしょうか?どんな曲でも慌てて弾き始めてはいけません。鍵盤に手を置いて2~3秒の 間に呼吸を整え落ち着いて音を出すようにしましょう。

指の付け根の骨が出ている状態は、ちょうどピンポン玉が手の中に入っている状態になって いませんか?まずは手の形に気をつけて、1曲の最後までを弾けるようにしていきましょう。それができるようになったら、次に気をつけることは第一関節の 曲がり具合です。第一関節が内側に入ることなく弾けるようにしていきましょう。余計な力が指先や肩・腕に入っていると、第一関節が曲がってしまいます。 あれもこれも・・・一度に直すことは難しいので、1つ1つ克服していくようにしていきたいですね。

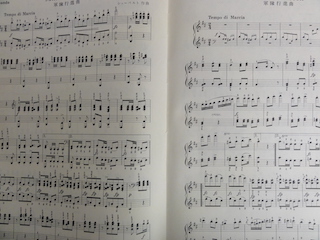

シューベルトの「軍隊行進曲」のレッスンをしていた高校生の生徒さん。前にも書きましたが、この曲はオリジナルが連弾曲。シューベルトが自分の音楽の

生徒であった幼い姉妹のために作曲したとされる曲です。連弾曲をソロ用に編曲されたものをレッスンしていたのですが、「せっかくだから連弾もしてみよう

よ」と、半ば強引に?連弾曲の練習を提案しました。心優しい生徒さんは、私との連弾につきあってくれています。

シューベルトの「軍隊行進曲」のレッスンをしていた高校生の生徒さん。前にも書きましたが、この曲はオリジナルが連弾曲。シューベルトが自分の音楽の

生徒であった幼い姉妹のために作曲したとされる曲です。連弾曲をソロ用に編曲されたものをレッスンしていたのですが、「せっかくだから連弾もしてみよう

よ」と、半ば強引に?連弾曲の練習を提案しました。心優しい生徒さんは、私との連弾につきあってくれています。生徒さんも高校生活に忙しい 身ですし、私も忙しい?(私のは完全にオサボリ状態)ので、曲の最後までの連弾ができていませんが、それでも「あっ、音間違えた」「そこ、なんか変だね」 と言いながら、一緒に音の確認をしながら進めています。いや〜本当に楽しいです。

ソロの「軍隊行進曲」自体のレベルがソナタレベルの曲なので、連弾曲の 楽譜も難しいのですが、連弾曲にもレベルがあって、今の自分のレベルの曲に合わせれば、無理なく進めることができると思います。例えば、 ピアノを習っている人もそうでない人もよく弾いている「ねこふんじゃった」の曲も、連弾ができるようになっています。保護者の方がピアノを弾かれるのであれば、 お子様と一緒に自宅で連弾を楽しむことができますし、兄弟姉妹でピアノを学習していれば、一緒に連弾もできます。何年か前の生徒さんは、仲の良いお友達と 連弾をするということで、連弾曲のレッスンをしたことがあります。1台のピアノを二人並んで弾く連弾は、ソロで弾くのとは違って、相手の呼吸のことも考え 合わせて弾くという難しさがありますが、揃ってできた時にはまた違った嬉しさがあります。学校の音楽の授業での合奏と同じですが、合わせて演奏するのって 楽しくありませんか?連弾をすることができる環境があるならば、ぜひ、身近な人との連弾、オススメです。

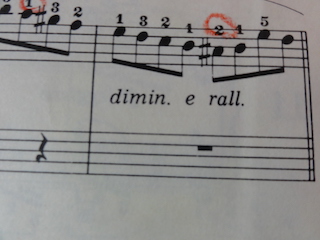

大譜表の中に書いてある横文字の言葉、生徒の皆さんは気にかけて演奏をしているでしょうか?何だか読みづらい言葉で書かれていて、訳わかんな〜い?

日本語でパッと読める言葉で書かれていたら、もう少し気にしてもらえるのかもしれませんが、楽譜の中のこういった言葉は大抵の場合、イタリア語です。

西洋音楽が確立されていった時代の音楽の中心がイタリアだったから・・・など言われていますが、実際、楽語はイタリア語で書かれています。

大譜表の中に書いてある横文字の言葉、生徒の皆さんは気にかけて演奏をしているでしょうか?何だか読みづらい言葉で書かれていて、訳わかんな〜い?

日本語でパッと読める言葉で書かれていたら、もう少し気にしてもらえるのかもしれませんが、楽譜の中のこういった言葉は大抵の場合、イタリア語です。

西洋音楽が確立されていった時代の音楽の中心がイタリアだったから・・・など言われていますが、実際、楽語はイタリア語で書かれています。フォルテ・ピアノ・・・などの音の強弱に関わることを守って演奏するように、楽譜の中に出てくる楽語も守って演奏する必要があります。だって、音や リズムを正しく表現しているのに、その音やリズムは、どのように演奏したらよいのでしょう?これは言わば、作曲者からのメッセージ。素敵な曲に仕上がって いくためのメッセージですから、そのメッセージを受け取って表現していきましょう。

これらの楽語は、ブルグミュラー以降のレベルに入っていくと 頻繁に出てくるようになります。最近のブルグミュラーのお子様向けテキストには、1つ1つ丁寧に楽語の説明がされています。私がブルグミュラーを学んで いた時代は、そんなふうに丁寧に書かれていませんでしたので、楽語辞典を引っ張り出してきては1つ1つ調べたものです。その頃に比べると、なんと簡単に 手軽に意味がわかって便利になったものだと感じるのですが、生徒の皆さんはその楽語を避けて(?)弾いてくださいます(笑)音とリズムはきちんと読んで 演奏しているのに、一緒に書いてある楽語や指番号は目に入っていかないのか、なんとも不思議。

先日、大人の生徒さんのレッスンでも、楽語について お話をさせていただきましたが、スマホで調べます、とおっしゃっていました。これまた便利になりましたね。楽語辞典がなくても、スマホでちょちょちょと インプットすれば出てくるのですから、楽譜に書き込むなどして、作曲者からのメッセージを受け取るようにしましょう。速く動く指など、曲を演奏するには 技術力が必要ですが、技術力に表現力が伴わないと感動を生みません。最初から最後まで大きな音で演奏をされても、つまらない音楽になってしまいます。 読んだ音をどのような音で演奏するのか・・・・その作曲者の、その曲からのメッセージを受け取ってくださいね。

曲を拍子通りに弾いたり、正しいリズム取りをするためには、数えながら弾くことができなければいけません。ピアノ学習を始めた初期の段階から、生徒の

皆さんには数えながら弾くことをお願いしています。初期の段階では4分音符や2分音符、全音符などの簡単な音符の学習なので、数え方も1,2,3,4・・・と

なりますが、学習が進んでいき分割音符を弾くようになると、1と2と3と4と・・・となっていきます。16分音符のような速いリズムの曲を弾く場合にも、と、

を入れて数えた方がより正確にリズムを刻むことができますから、1と2と3と4と・・・の数え方になります。

曲を拍子通りに弾いたり、正しいリズム取りをするためには、数えながら弾くことができなければいけません。ピアノ学習を始めた初期の段階から、生徒の

皆さんには数えながら弾くことをお願いしています。初期の段階では4分音符や2分音符、全音符などの簡単な音符の学習なので、数え方も1,2,3,4・・・と

なりますが、学習が進んでいき分割音符を弾くようになると、1と2と3と4と・・・となっていきます。16分音符のような速いリズムの曲を弾く場合にも、と、

を入れて数えた方がより正確にリズムを刻むことができますから、1と2と3と4と・・・の数え方になります。分割音符である8分音符は、通常は 2つで1拍となる音符なので、と、を入れた数え方になりますが、気をつけなければならないのは3連符の曲を弾く場合。8分音符の3連符は、3つで1拍の計算になる音符 なので、1と2と3と・・・の数え方では上手に弾くことができません。3つの音符が均等に入ってこその3連符なので、3連符単位で数えて弾くことになります。 3連符の学習に入ると、123,223,323,423・・・という3連符の数え方を学習します。3つで1拍ですから、123と数えている間が1拍となります。

ここまでの説明で、きっと理解してくださっていると思うのですが、実際に3連符の曲を弾く時になると、3連符を弾いている間は音が速く動いていくことも あってスムーズに弾いてくださっていますが、4分音符や4分休符が曲の途中で入ってくると、1拍の長さが短くなってしまう生徒さんがいらっしゃいます。 1拍分の長さは3連符の1拍分になるので「123」と数えている間が1拍分。何だか3拍子の曲を弾いているような感覚になってしまいがちですが、「123」と数えて 十分に1拍分の長さを保つようにしましょう。長さが短すぎると、曲が落ち着かなくなります。今週は2人の生徒さんに同じような傾向がありました。早く先を 弾きたくなってしまうのでしょうか?それとも辛抱が利かない?3連符に関わらず、自分が弾いている速さを正しく保つことはとても大切なこと。数えながら 弾くことももちろんできなければなりませんが、メトロノームに合わせて練習をしてみるのも1つの方法です。曲を仕上げる段階に入ったら、是非ともメトロノーム 練習を取り入れて、正しく弾けているかどうかの確認をしてみましょう。

神田ピアノ教室では、自分で楽譜が読めるように指導しています。特に音読みについては、音符カード読みをタイムを計って挑戦するなど、パッと即座に読める

ようにしていく考えです。即座に読めるようにすると何が良いのかって、初めての曲でも時間をかけずに弾くことができるので、結果、曲の仕上がりが早く

なります。1曲に時間がかかり過ぎてしまうと、ピアノの練習そのものが億劫になり楽しみながら弾くことができません。ピアノって弾けないと楽しくありません

から、自分で弾くことができる力=読譜力は重要だと考えています。

ピアノ学習を始められる生徒さんのお母様の中には、ピアノを弾くことができる お母様も多くいらっしゃいます。入会の時にそのようなお話があった場合には、お子様の練習曲のお手本弾きをしないように、あらかじめお願いしておくの ですが、そうでない場合には、言い忘れることもあります。生徒さんとの何気ない会話の中で、ひょっとしてピアノが弾けるお母様なのかな?と、感じる こともあります。つい先日も「お子様の曲を弾いていませんよね・・・・?」と尋ねたところ「お手本で弾いています」との答えが。あらあらあら・・・・。 これ、絶対にダメなんです。習い始めの最初の時期に、音読みをがっつり頑張って欲しい時期にお手本弾きをしてしまうと、楽譜の中の音符ではなく、耳から 入ってきた音で正しい・正しくないを判断してしまったり、弾いている鍵盤の位置を覚えてしまうので、音読みが苦手になってしまいます。楽譜に音名を 書くことを禁止しているのは、音符ではなく音名を見て弾いてしまうから。結局、楽譜の中の音が読めない状態になってしまいます。

私自身も 習い始めの生徒さんに対して「次はこんな曲だよ」と、弾いてあげることはしていません。音読みができるようになった初級後半やブルグミュラーに入って いる生徒さんに対しては、さら〜と曲の出だしを弾くこともありますが、音読みができていない段階でのお手本弾きはしないようにしています。気をつけて 欲しいのは保護者の方だけではありません。例えば兄弟・姉妹でピアノ学習をされている場合、先に始めている上の年齢のお子様が、下のお子様の曲を得意げに なって弾いてしまうことも避けなければなりません。上のお子様にとっては簡単に弾けてしまう曲でも、下のお子様にとっては重要な練習曲です。自分で 楽譜を読む力を養うためにも、弾いて聴かせることのないようにしていきましょう。

実は生徒さんにとっても講師にとっても、サクサク進むことが できて簡単に習得できる「お手本弾き」です。だって、面倒なことを(?)教えなくても「これ、真似して弾いて」と、感覚で弾けるようにしていくことが できるからです。それも1つのやり方だと思いますが、私は読譜力をつけたいと考えていますので、ここは心を鬼にして、お手本弾きをやめていくように していきましょう。

ピアノ学習を始められる生徒さんのお母様の中には、ピアノを弾くことができる お母様も多くいらっしゃいます。入会の時にそのようなお話があった場合には、お子様の練習曲のお手本弾きをしないように、あらかじめお願いしておくの ですが、そうでない場合には、言い忘れることもあります。生徒さんとの何気ない会話の中で、ひょっとしてピアノが弾けるお母様なのかな?と、感じる こともあります。つい先日も「お子様の曲を弾いていませんよね・・・・?」と尋ねたところ「お手本で弾いています」との答えが。あらあらあら・・・・。 これ、絶対にダメなんです。習い始めの最初の時期に、音読みをがっつり頑張って欲しい時期にお手本弾きをしてしまうと、楽譜の中の音符ではなく、耳から 入ってきた音で正しい・正しくないを判断してしまったり、弾いている鍵盤の位置を覚えてしまうので、音読みが苦手になってしまいます。楽譜に音名を 書くことを禁止しているのは、音符ではなく音名を見て弾いてしまうから。結局、楽譜の中の音が読めない状態になってしまいます。

私自身も 習い始めの生徒さんに対して「次はこんな曲だよ」と、弾いてあげることはしていません。音読みができるようになった初級後半やブルグミュラーに入って いる生徒さんに対しては、さら〜と曲の出だしを弾くこともありますが、音読みができていない段階でのお手本弾きはしないようにしています。気をつけて 欲しいのは保護者の方だけではありません。例えば兄弟・姉妹でピアノ学習をされている場合、先に始めている上の年齢のお子様が、下のお子様の曲を得意げに なって弾いてしまうことも避けなければなりません。上のお子様にとっては簡単に弾けてしまう曲でも、下のお子様にとっては重要な練習曲です。自分で 楽譜を読む力を養うためにも、弾いて聴かせることのないようにしていきましょう。

実は生徒さんにとっても講師にとっても、サクサク進むことが できて簡単に習得できる「お手本弾き」です。だって、面倒なことを(?)教えなくても「これ、真似して弾いて」と、感覚で弾けるようにしていくことが できるからです。それも1つのやり方だと思いますが、私は読譜力をつけたいと考えていますので、ここは心を鬼にして、お手本弾きをやめていくように していきましょう。

このスラーのついた楽譜を完璧に弾いてくれた生徒さんは年中さん。4~5歳の年齢でスラー弾きを習得するのは、かなり至難の技だと思います。最初は

四苦八苦していたようでしたが最近は「簡単にできちゃった」と、涼しい顔で?弾いてくれます。何が難しいって、左手を小節毎に音を変えるタイミングで、

右手のスラーの音も一緒に切って弾いてしまうのです。スラー弾きの技術をマスターした生徒さんには何てないことなのですが、一緒に切ってしまうのはきっと

楽だから。一緒に切って弾くとかなり楽に弾けます。(笑)

このスラーのついた楽譜を完璧に弾いてくれた生徒さんは年中さん。4~5歳の年齢でスラー弾きを習得するのは、かなり至難の技だと思います。最初は

四苦八苦していたようでしたが最近は「簡単にできちゃった」と、涼しい顔で?弾いてくれます。何が難しいって、左手を小節毎に音を変えるタイミングで、

右手のスラーの音も一緒に切って弾いてしまうのです。スラー弾きの技術をマスターした生徒さんには何てないことなのですが、一緒に切ってしまうのはきっと

楽だから。一緒に切って弾くとかなり楽に弾けます。(笑)スラーの意味は「音を切って弾かない。音をつなげて弾く」です。もちろんそうなの ですが、これは弾き方の説明。レガートって書いてある場合も、レガートはスラーで表現するので、意味は一緒です。でも、よく思い起こしてみてください。 ピアノってスラーの記号が書いていなくても、綺麗に音をつなげて弾いていませんか?いつも説明をする時にお話しさせていただくことは、「チューリップ」や 「メリーさんのひつじ」などよく知った曲を弾く時だって、1つ1つの音を切って弾くようなことはしませんよね?基本的に、ピアノはスラー弾き。だったら、 スラーが書いてある意味って何?書いていなくてもスラーで弾くのだったら、書かなくてもいいんじゃないの?って思います。うんうん、私もそう思う。でも、 実はスラーには隠されたもう1つの意味があります。

ついつい説明では「綺麗に音をつなげて」と、綺麗に弾くことに重点を置いてしまうのですが、 実際は、スラーが切れているところで音を切ることが重要です。スラーはフレーズのまとまりを表します。フレーズって何?簡単に言ってしまえば、1つの 言葉だと考えると分かりやすいと思います。楽譜上のスラーは、文章でいうところの句読点。文章を読む時も、句読点以外の変な場所で切るようなことはしま せんよね?それと同じです。ピアノの演奏も、スラーの中の音は1つのまとまりで弾いて、スラーが切れているところで指の息継ぎをします。そして次の スラーをまた1つのまとまりで弾く・・・。ですから、スラーの途中で音を切るようなことはしてはいけないのです。

スラーの最初の学習段階は、 「音をつなげる、スラーで音を切る」なのですが、さらに学習が進むと、スラーの中のまとまりを表現するための様々な記号が組み合わさります。例えば、 スタッカートや強弱記号、イタリア語の楽語などなど・・・1つ1つが合わさって、ただの音の集まりが意味のあるものに変化していきます。意味のある 音楽にしていくための第一歩である「スラー」学習、是非とも綺麗なスラー弾きを目指しましょう。

「ピアノ、嫌いになっちゃったの?」ある生徒さんに尋ねました。小学低学年で習い始めたピアノ、今は中学生です。ピアノが弾きたいからと学習を始めた

ピアノ、楽しそうにキラキラな音で弾いていた生徒さん。お母様も付き添ってくださっていました。最近は、1週間全くピアノの練習をせずにレッスンへ来る

こともしばしば。テストの関係で弾けない週があるのは仕方がありません。でもそれが続くとちょっと問題。

せっかく弾けるようになった箇所も弾けなくなってしまっています。それでもレッスンはやってきてくれます。遅刻しても必ず来てくれます。今は、生徒さんの

弾きたい曲のレッスン中です。それでもピアノの練習が進まないって、どういうこと?

「ピアノ、嫌いじゃないよ〜。好きな方だし。ピアノ弾いて いると楽しいし」生徒さんの答えでした。あっ、嫌いじゃないんだ・・・。弾くと楽しく感じるのに弾かないってどういうこと?余計に私の頭の中は???に なりましたが、その後の答えを聞いて妙に納得しました。「ピアノよりも楽しいものがあるから。ピアノ、弾くとこまでいかない・・・・」ホントにストン!と、 納得できた答えでした。弾けば楽しいけれど、ピアノよりも楽しいものができたから、そちらに時間を取られている様子。最近は友達と夜遅くまで遊んでいると いう生徒さん。お母様にも夜遅くて叱られている、ということでした。

この生徒さんはたまたま、外で遊ぶことに楽しさを見出した生徒さんですが、 家の中にも楽しいものってたくさんありませんか?ピアノの練習よりもテレビやゲーム、お菓子を食べるのだって練習より楽しいです。マンガの本を読むのも 楽しいし、ワイワイおしゃべりをしているだけで楽しいから、もっとしていたい。大好きなピアノだけど(?)練習ってやはり辛いもの。その気持ち、とても わかります。私も練習せずに弾けるようになりたい。でもそうはいかないピアノです。練習しか上達させてくれません。

何年か前に、その頃小学 低学年だった生徒のお母様に「好きなピアノなのに、毎日声をかけないと練習をしません。一人で練習をしてほしいと思っているけれど、どうしたらいい でしょうか?」と、聞かれたことがあります。いや〜無理なんじゃありませんか?だって、家の外にも中にも、ピアノよりも楽しいものが転がっている環境が あるのに、好きだからって練習を一人でコツコツする低学年の生徒さんって、いないとは言わないけれど、本当に稀だと思います。でもそれは、低学年の 生徒さんに限らず、高学年になっても同じこと。小学生の間に保護者の適切な声かけとつき添い練習ができている生徒さんは、中学生以降のピアノ練習が スムーズですが、最初の段階でつまずいてしまうと、一人で練習に向かうことが難しくなるように思います。それに何より、弾けるようになった曲は誰かに 聴いてもらいたいものです。生徒さんが大きくなれば、毎日の練習につき添うことは無理でも、時々は声をかけたり曲を聴いてあげたりして欲しいです。 やっぱり声かけは大事。声をかけたり聴いてあげたりすることで上達するピアノです。1日15分のつき添い練習で上達すると思えば、簡単なことだと思うのは 私だけ?

「ピアノ、嫌いじゃないよ〜。好きな方だし。ピアノ弾いて いると楽しいし」生徒さんの答えでした。あっ、嫌いじゃないんだ・・・。弾くと楽しく感じるのに弾かないってどういうこと?余計に私の頭の中は???に なりましたが、その後の答えを聞いて妙に納得しました。「ピアノよりも楽しいものがあるから。ピアノ、弾くとこまでいかない・・・・」ホントにストン!と、 納得できた答えでした。弾けば楽しいけれど、ピアノよりも楽しいものができたから、そちらに時間を取られている様子。最近は友達と夜遅くまで遊んでいると いう生徒さん。お母様にも夜遅くて叱られている、ということでした。

この生徒さんはたまたま、外で遊ぶことに楽しさを見出した生徒さんですが、 家の中にも楽しいものってたくさんありませんか?ピアノの練習よりもテレビやゲーム、お菓子を食べるのだって練習より楽しいです。マンガの本を読むのも 楽しいし、ワイワイおしゃべりをしているだけで楽しいから、もっとしていたい。大好きなピアノだけど(?)練習ってやはり辛いもの。その気持ち、とても わかります。私も練習せずに弾けるようになりたい。でもそうはいかないピアノです。練習しか上達させてくれません。

何年か前に、その頃小学 低学年だった生徒のお母様に「好きなピアノなのに、毎日声をかけないと練習をしません。一人で練習をしてほしいと思っているけれど、どうしたらいい でしょうか?」と、聞かれたことがあります。いや〜無理なんじゃありませんか?だって、家の外にも中にも、ピアノよりも楽しいものが転がっている環境が あるのに、好きだからって練習を一人でコツコツする低学年の生徒さんって、いないとは言わないけれど、本当に稀だと思います。でもそれは、低学年の 生徒さんに限らず、高学年になっても同じこと。小学生の間に保護者の適切な声かけとつき添い練習ができている生徒さんは、中学生以降のピアノ練習が スムーズですが、最初の段階でつまずいてしまうと、一人で練習に向かうことが難しくなるように思います。それに何より、弾けるようになった曲は誰かに 聴いてもらいたいものです。生徒さんが大きくなれば、毎日の練習につき添うことは無理でも、時々は声をかけたり曲を聴いてあげたりして欲しいです。 やっぱり声かけは大事。声をかけたり聴いてあげたりすることで上達するピアノです。1日15分のつき添い練習で上達すると思えば、簡単なことだと思うのは 私だけ?

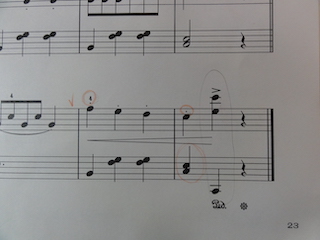

10月のステップに向けて練習中の生徒さん。強弱の弾き方がとても見事で、小さな音を繊細に響かせて弾くことができる生徒さんです。最近は、旋律と伴奏の

弾きわけもできるようになってきた生徒さん。時々、小さい音を意識しすぎてかすれちゃうのが惜しい!素敵に曲を弾き終えるかと思いきや、最後の小節で

ドカン!とやってしまう生徒さん。何が起こったの?

10月のステップに向けて練習中の生徒さん。強弱の弾き方がとても見事で、小さな音を繊細に響かせて弾くことができる生徒さんです。最近は、旋律と伴奏の

弾きわけもできるようになってきた生徒さん。時々、小さい音を意識しすぎてかすれちゃうのが惜しい!素敵に曲を弾き終えるかと思いきや、最後の小節で

ドカン!とやってしまう生徒さん。何が起こったの?最後の小節の最後の左手の音を、いっつもレの音を弾いてしまうのです。この曲の最後の 左手の音は低い音域のド、それも大きな音で弾き終わる音で手の跳躍がある曲です。正しい音で弾き終わりたいですよね。跳躍がある音を弾く場合には、 距離感を掴むことが大切だと言ってきましたが、生徒さんの中ではレの音に跳躍する距離感を掴んでしまったよう。最後の音がレの音だったらちょうど 良かったのに・・・。いやいや、正しいドの音に直しましょう。

跳躍する音の距離感を正しく掴むためには、何度も練習をするしかないのですが、 毎回毎回、違う音が出てしまっては気分も悪いので(?)、いつも間違ってしまう最後の音だけは鍵盤を押さえずに手を置くだけ練習をしてみるのもオススメです。 最後の小節だけの練習をするときに、1拍目の音は普段通りに思いっきり出しますが、跳んだ先の音は鍵盤の上に置くだけに留めます。その時に、自分が置いた 手を見てみましょう。正しい音の位置に指先がきているでしょうか?最初はゆっくりの速さで手を置くだけ練習をし、だんだんと速い速さでの置くだけ練習 に取り掛かっていきましょう。音を出さなくても、手の位置が正しい音の位置に跳躍できていたら、あとは実際に音を出すだけです。こうやって距離感を 掴む練習を丁寧にやっていきましょう。

格好良く最後の音を早く弾きたい気持ちもあるかと思いますが、格好良く曲を締めるためには、地道な 練習も必要です。せっかく素敵に弾けるようになった曲なのに、最後で台無しにしてしまうなんてもったいない。3拍目の休符までがこの曲です。最後の 最後まで気を抜くことなく、素敵に終えられるよう頑張りたいですね。

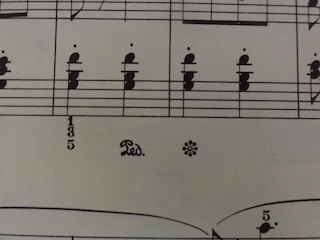

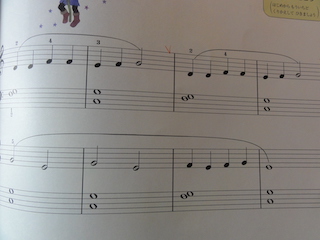

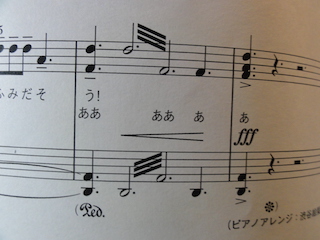

ちょうど写真の真ん中に書いてある音符、ト音記号の音符で言うと、付点2分音符でレとファの間に3本線が書いてある音符ですが、小学生の生徒さんには

初めての音符だったようで「これ、どう弾くの?」と質問を受けました。確かに頻繁にでてくる音符ではありません。が、ちょくちょくみる音符でもあります。

大地讃頌の伴奏譜にも最後の方に出てきます。これは、たくさん書かなければならない音符を省略して書いたものになります。

ちょうど写真の真ん中に書いてある音符、ト音記号の音符で言うと、付点2分音符でレとファの間に3本線が書いてある音符ですが、小学生の生徒さんには

初めての音符だったようで「これ、どう弾くの?」と質問を受けました。確かに頻繁にでてくる音符ではありません。が、ちょくちょくみる音符でもあります。

大地讃頌の伴奏譜にも最後の方に出てきます。これは、たくさん書かなければならない音符を省略して書いたものになります。こちらの楽譜を詳しく説明 すると、この曲は実は8分の12拍子の曲。8分音符が1拍となる曲になります。この曲での付点2分音符は6拍分になります。ですから弾き方としては、 レとファの音を交互に6拍分弾き続ける音符になります。音符と音符の間にある3本線は32分音符を表しています。このような音符の書き方は、本来書くべき音符を 省略して書かれたもの。レファレファレファ・・・・と、32分音符で6拍分書かなければならないところを、簡単に書いたものになります。8分の12拍子の 曲ですから、きちんと32分音符の音符で表記をすると、24この音符が書かれることになります。小節の中の面積も取りますし、まぁ見た目にも大変な音符に なってしまいますから、たくさんの音符になってしまう場合は省略された音符で書かれることが多いです。

では、演奏をする時にはどのような イメージで演奏をするのかというと、ちょっと言葉が悪いですが「ガチャガチャ弾き」になります。私が勝手にこう呼んでいるのですが、大地讃頌を弾く生徒さん にもこの部分がくると「ガチャガチャ頑張って」と声をかけています。とても速く指を動かして弾く弾き方になるからです。実際には弾かなければならない 音符の個数を弾けないことも多いので、自分の中での最大限の速さでその拍数分の間、指を動かして演奏します。要は、「とても速く弾く」ということ。 その音価内で2音を繰り返し演奏する・・・覚えおくとよいでしょう。

形の整った綺麗な手でピアノを弾いています。左手なんてまさに理想の手。こちらはハノンのテキストを弾いている時の手なので、理想の手の形で弾けるはず

なのです。この出来上がった写真だけを見ていると、何の苦労もなく弾いているように感じますが、実は、綺麗でなかった手が変身した手なのです。

形の整った綺麗な手でピアノを弾いています。左手なんてまさに理想の手。こちらはハノンのテキストを弾いている時の手なので、理想の手の形で弾けるはず

なのです。この出来上がった写真だけを見ていると、何の苦労もなく弾いているように感じますが、実は、綺麗でなかった手が変身した手なのです。

音読みカードも努力の末にさっさと合格し、リズム取りも楽譜に自分で書き込むなどして間違いがない生徒さんなのですが、何故だか手の形が すこぶる悪い!(笑)年齢よりも身長が高く大きな生徒さんで、力強い音は出せるけれど優しい音は不得意。演奏している様子を見ていると、力任せに ピアノを弾いているのがわかりました。力でピアノの鍵盤を押さえると、指の第一関節が内側に曲がって、指の状態がペチャンコになってしまいます。どうしても その指だけは直したかったので、生徒さんに「こどものハノン」を練習してもらうことにしました。もちろん、このテキストを弾いているだけでは指は勝手に 直りません。生徒さん自身の意識も大切なので、ピアノを弾いている横で「指立てて。指が寝てるよ。綺麗な手で」などと、思いつく限りの言葉をかけて いきます。

バーナムと同じくハノンのテキストはテクニック教材になりますが、バーナムは弾き方を学習する教材、ハノンは指を強化する教材に なります。1〜2オクターブの同じ音形を弾くことによって自分の指を観察し、悪いところを直しながら正しく弾ける指に強制する役割を持っています。綺麗な 指で弾けていても、音がふにゃふにゃしている生徒さんにも使用することがある教材です。特に大きくなってピアノ学習を始めた生徒さんなど、指が出来上がって いない場合にも、鍵盤にたくさん触れるために使用します。やはりピアノを弾く指は、ピアノにたくさん触れることでしか作ることができません。

さてこの生徒さん、今、ハノンのテキストが半分くらい終わったところまで進んできました。綺麗な手の感覚が掴めたのか「最近、綺麗な手で弾けるように なった。今日は調子が良い」と、お話していましたが、いやいや、今日だけではダメですよ〜。いつも、この手で弾いてくださいね。この綺麗な手で弾くところ からスタートです。正しい指先の感覚が掴めたら、その形のまま様々な音を出せるようにしていかなくてはいけません。力任せは許しませんよ〜。残りの ハノン練習で特訓はまだまだ続きます。レッスンが楽しみです。(怖)

9月18日の「講師から」で出てきた白抜き音符。私が勝手に「ガチャガチャ弾き」という呼び名をつけている弾き方ですが、自分ができる最大限の速さで

指を動かして弾く音符です。この部分を弾いた生徒さん、「指が速く動かない」と、嘆いています。「こんな感じだよ」と、横で弾いてみたところ「何で

そんなに速く動くの?」と、驚き顔。そりゃぁ、私、これでも先生ですから・・・。何年ピアノ弾いていると思ってるの?すぐ弾けちゃったら、先生いらない

よね?

9月18日の「講師から」で出てきた白抜き音符。私が勝手に「ガチャガチャ弾き」という呼び名をつけている弾き方ですが、自分ができる最大限の速さで

指を動かして弾く音符です。この部分を弾いた生徒さん、「指が速く動かない」と、嘆いています。「こんな感じだよ」と、横で弾いてみたところ「何で

そんなに速く動くの?」と、驚き顔。そりゃぁ、私、これでも先生ですから・・・。何年ピアノ弾いていると思ってるの?すぐ弾けちゃったら、先生いらない

よね?誰でも最初から速く動く指を持っているわけではありません。そこにはやはり努力・練習が存在します。「ガチャガチャ弾き」だから ガチャガチャと弾いてよいものではなく、速く動く指を作るスタートは、ゆっくり弾くところから始まります。特に今回の音を速く弾くためには、指がきちんと 立っていないと他の音を触ってしまいますので、指・手の形にも注意が必要です。まずは指を立てて2音の連続をゆっくり弾き始めます。とりあえず指の状態を 確認して、綺麗な状態のままだんだん速くしていきます。手の形や音が崩れてしまったら終了です。崩れたまま弾き続けることはよくありません。だって、 崩れたまま弾いているということは正しく弾けていないからです。レッスンでは生徒さんと一緒に、ゆっくり練習からだんだん速くしていく練習を行いました。 レッスンで行ったことを自宅でコツコツと練習できるかどうかが、弾けるようになる・ならないの分かれ道です。

上手になる・ならない、弾けるように なる・ならないの分かれ道は、結局は生徒さんの練習にかかっています。そしてそこにはかなりの時間を要します。内容が難しくなればなるほど、時間がかかる ものです。講師は、生徒さんに上手に弾ける練習の仕方やコツを伝授するだけ。この生徒さんには教えるけれど、こっちの生徒さんには教えない・・・なんて 意地の悪いこと(?)をしていませんので(笑)、練習の仕方やコツを受け取った生徒さんがそれをどのように扱うのかで、曲の仕上がりが変わってきます。 厳しいことを言いますが、地道な練習は必要です。逃げていてはいつまで経っても弾けるようにはなりません。向き合っていきましょう。

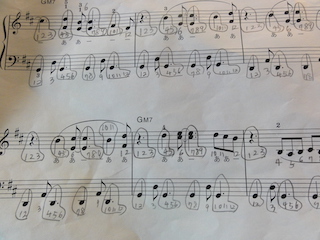

8分の12拍子のこちらの曲は、生徒さん自身が弾きたいと持ってこられた曲。8分の3拍子や8分の6拍子の曲はよく出てきますが、12拍子の曲はそうめったに

弾くことはありません。8分の・・・の曲なので8分音符が1拍となり、拍子の取り方は1から12まで数える数え方になります。

8分の12拍子のこちらの曲は、生徒さん自身が弾きたいと持ってこられた曲。8分の3拍子や8分の6拍子の曲はよく出てきますが、12拍子の曲はそうめったに

弾くことはありません。8分の・・・の曲なので8分音符が1拍となり、拍子の取り方は1から12まで数える数え方になります。初めてこの曲の レッスンをするという時に、「間違っているような気がする・・・」と、生徒さんは私の前で弾くことができませんでした。その時の楽譜には、今の楽譜の ように数え方が書き込んであるわけではなく、とても綺麗な状態。数え方を絶対に書き込んで欲しいわけではありませんが、正しく弾くことができないのならば 書き込むしかありません。曲の最初を数えながら弾いてみたところ、自分が弾いてきたものとは違ったらしく、「数え方を書いてきます」というところでレッスン が終了。そして第2週目のレッスン。数え方を書き込んだ楽譜で弾いてもらったところ、ん?んん? 楽譜通りのリズムには聴こえない・・・・なんで? 楽譜をじ〜っとみると、1と2と3と・・・と書き込んであります。ええ〜!8分の・・・の曲なので、8分音符が1拍となる曲ですから、通常は123456・・・・で 数えます。例えば、16分音符や32分音符がたくさん入ってくるリズムの曲ならば、8分の・・・の曲でも1と2と3との数え方でリズム取りをすることもあります が、それはかなりレベルが上がってきてからの話。要するに、生徒さんは曲のリズム取りを間違って書き込んでいました。「これ、8分音符を1で数える曲だよ。 数え方おかしくない?」「間違って書いてきました」と、ここでまたレッスン終了となりました。

そして3度目のレッスン。「これ書くのに時間が かなりかかった」と言う生徒さん。うん、わかるよ。この曲、5ページもある曲です。5ページ全てに右手・左手別々で数え方が書き込んであります。30分では 書けていないかもしれません。ひょっとしたら1時間くらい楽譜と向き合っていたかもしれません。それでも、正しいリズムで弾くためには重要な作業になり ます。音やリズムを正しく見ることは、最初が肝心です。間違ったまま練習を進めていくと、正しく直すのに時間がかかってしまいます。だったら、最初から 丁寧に楽譜を読んで、間違いのないようにするべきです。楽譜を見てリズムがパッと頭に入ってこないようでしたら、面倒でも数え方を書き込むしかありません。 そういうことを繰り返している間に、新しい曲のリズム取りが書き込まなくてもできるようになります。この曲は特にタイが多く使われていて、書いてある けれど弾かない、と言う箇所も多く存在します。難しいと言うよりはややこしい・弾きにくい曲です。

さて滅多に弾かない12拍子の曲ですが、生徒さん はきちんと12までの数を数えながら弾いてくれていますが、どうも数えにくそうに思います。10,11,12を数える時は数えにくそうです。12拍子ということは、 1小節に3拍子が4つ入っていることになりますから、123を4回数えたら1小節になります。言い澱みながら12まで数えなくても、123,123,123,123・・・で 数えて弾く方がやり易くないでしょうか?正しい数え方がわかった上で、臨機応変な対応をすることは良いと思います。参考までに。

毎年恒例の?お菓子を使った音価確認を始めました。お菓子を使うのは小学生の生徒さんまでですが、生徒さんの進み具合にによって、8分音符や8分休符の

カードが入ったり、8分の3拍子や8分の6拍子の音価確認も行なったりしています。全て学習してきた生徒さんたち、間違いなく自信を持って答えることが

できますか?

毎年恒例の?お菓子を使った音価確認を始めました。お菓子を使うのは小学生の生徒さんまでですが、生徒さんの進み具合にによって、8分音符や8分休符の

カードが入ったり、8分の3拍子や8分の6拍子の音価確認も行なったりしています。全て学習してきた生徒さんたち、間違いなく自信を持って答えることが

できますか?年少さんでピアノ学習を始めた年中の生徒さんは、今回初めて8分音符の学習を取り入れました。ぴあのどりーむテキスト3を学習中で、 テキストには8分音符は出てきていないのですが、どりーむ4のテキストに入ると1曲目から出てくるようになります。分割音符である8分音符の曲に進むと、 曲の数え方も新しく覚えなければなりませんし、何より2つで1つになることを理解しなくてはなりません。リズムや音読みは、少し先の学習に取り掛かって おくと便利です。最近は小学校の音楽の授業でも音符の名前や音価の学習がきちんとされているようで、小学3年生の生徒さんは音符の名前まで答えてくれ ました。中学に入ると音楽は、ペーパーテストも行われるようになりますから、ピアノを学習している生徒さんたちは正しく覚えておくようにしたいですね。

お菓子を使った音価確認を学習した後は、お菓子を持って帰ってもらっています。教室では食べることはできませんから、カバンの中に入れて 持ち帰ってもらっています。少しでも楽しく覚えてもらえるように取り組んでいますので、自宅練習の際にも「この音符、いくつのばすの?」と、時々は 聞いてみてください。正しくリズムを取るためには、音符の長さを正しく理解することから始まります。自信を持って答えられるようにしていきましょう。

今週末にステージに立つ生徒さんがいらっしゃいます。初めてピティナ・ステップに参加する生徒さんです。曲の弾く順番や心構えなどのお話しをしてきまし

たが、本番通りにお辞儀をしてお辞儀をして終わるところまでを、レッスン中にも何度も確認をしています。お辞儀をする時に、顔を上げたままやって

しまった生徒さん。あらあら、あまり格好の良いものではありませんよ。

今週末にステージに立つ生徒さんがいらっしゃいます。初めてピティナ・ステップに参加する生徒さんです。曲の弾く順番や心構えなどのお話しをしてきまし

たが、本番通りにお辞儀をしてお辞儀をして終わるところまでを、レッスン中にも何度も確認をしています。お辞儀をする時に、顔を上げたままやって

しまった生徒さん。あらあら、あまり格好の良いものではありませんよ。大人からしてみたらお辞儀をするという簡単な動作も、お子様にして みたら、どのようにしたらどんなふうに見えるのかを説明しなければ、正しくお辞儀をすることも難しいかもしれません。そんな時は私も一緒になって 同じようにお辞儀の動作をしてみます。顔を上げたままのお辞儀を見せられたら、やっぱりオカシイ!と思うでしょう。百聞は一見にしかず、で、他の人の 行動から自分の行動や動作は直せることがあります。お辞儀をして2曲の曲を弾くだけのことですが、その一連の所作は丁寧で美しい方が良いに決まって います。

大きなホールでのステージだけに関わらず、教室で行なっているクリスマス会でも同じこと。1つ1つの動作は急ぐ必要はありません。 丁寧に頭も下げた方がいいですね。ピアノの椅子に座る時は、ピアノの鍵盤を触りながら座らないように気を付けましょう。乱雑にピアノの鍵盤に触れてしまう と、ぐしゃっっとした汚い音も出てしまいますし、何より、ピアノを大切に扱っていないことが現れてしまいます。演奏する大切なピアノですから、丁寧に 扱って欲しいです。曲を弾く前と弾き終わった後は、必ず手を膝の上に置いてから。手の動作は膝の上から始めます。1曲目を弾いた後も手は膝の上に戻し、 呼吸を整えて、頭の中を2曲目に切り替えてから弾き始めるようにします。慌てて弾き始めることのないようにしましょう。落ち着いて弾き始めると、ミスをする 確率も低いです。「上手に弾けた〜。終わった〜」と思っても、やはり手を膝の上に戻してから、椅子からゆっくり離れるようにしましょう。最後は頭を下げた お辞儀を忘れずに。

実は本番前の確認事項がもう1つあって、必ず、本番当日の靴・洋服で練習をしていただくようお願いしています。普段から カチッとした洋服を着ている場合は気にしなくても良いのですが、特にピアノは腕の動きが重要になってきます。体に合わない窮屈な洋服だったりすると腕の 動きが悪くなり、上手に弾けるものも上手に弾けない状況が発生してしまいます。普段通りに弾くことができるのか確認が必要です。洋服だけではなく靴に ついても同様で、稀に歩きづらい状況で舞台を歩いているお子様もいらっしゃいます。運動靴ではないお出かけ靴や少しのヒールがあるだけで、歩き方が変に なってしまう場合もあります。せっかくの晴れの舞台、紳士・淑女に変身しましょう。

本番が近くなったら、素敵なステージにするために、また、 最高の思い出にするためにも準備を念入りに行いましょう。キラキラな輝く音で演奏ができるように、もちろん練習も。中途半端は許しませんよ〜・・・・ どっかで聞いたセリフ!?楽しく本番を迎えたいですね。

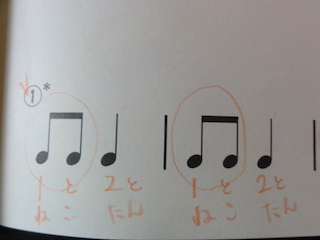

「ねこたん、ねこたん、ねこねこ・・・・」呪文のように唱えながらレッスン中です。一体何の教室?と思われそうですが、未就学児さんと一緒にリズム打ちを

しています。普段のレッスン曲では8分音符は出てきていないのですが、あと少しで8分音符の学習に入る予定なので、少し先取りレッスンです。小学生以上の

生徒さん相手には有無を言わさず(?)1と2と3と4と・・・の数え方でリズム打ちを行いますが、小さな生徒さんにはそれが難しく感じることもあります。

「ねこたん、ねこたん、ねこねこ・・・・」呪文のように唱えながらレッスン中です。一体何の教室?と思われそうですが、未就学児さんと一緒にリズム打ちを

しています。普段のレッスン曲では8分音符は出てきていないのですが、あと少しで8分音符の学習に入る予定なので、少し先取りレッスンです。小学生以上の

生徒さん相手には有無を言わさず(?)1と2と3と4と・・・の数え方でリズム打ちを行いますが、小さな生徒さんにはそれが難しく感じることもあります。

8分音符は1拍を2つに分けた分割音符です。1,2,3,4・・・といつも通りのリズム練習に、1と2と3と4と・・・といつもよりも速く手を叩くリズムが 出てくると、口で言うことはできてもそれに合わせて手を叩くことができない場合があります。そんな時はリトミックでよく用いられる技法を取り入れて、 よく知った言葉で代用します。今回は2分割の8分音符なので、2文字の言葉になるのですが、ねこ いぬ あり・・・動物でなくても果物でも何でも構いません。 生徒さんの好きなもの・楽しくできそうなものを探します。言葉に合わせて、言葉と一緒に手を叩くだけ。最初はゆっくり言いながら手を叩きますが、だんだん速く していきます。そうするとすんなりと8分音符リズムが叩けるようになるのです。何とも不思議。

よく知った言葉で正しくリズム打ちができるように なったら、あとは1と2と3と4と・・・に言い換えるだけ。難しく感じるものを難しいまま進めるよりも、1度簡単なものに置き換えて進めるとスムーズです。 考えてみれば言葉ってリズムですよね?「ねこ」の言葉1つ取ってみても、速く ねこねこねこ・・・・と言えば8分音符のリズムになりますし、ね〜こ、ね〜こ ・・・とのばしてゆっくり言えば2分音符と4分音符の3拍子リズムにもなります。小学生の生徒さんに対しても、3連符のリズムが転んでしまう場合には、「り んご」などの3文字の言葉を使って、言いながら弾く練習を取り入れることもあります。リズム取りで上手にいかない時は、身近な言葉を使って代用してみる こと、オススメです。