講師から

ピアノの練習をしていなくて(さぼっていて)上手に弾けない・上達していない時は、仕方がないと思います。ピアノは自宅練習が必要な習い事です。1週間に

1度、教室に通っているだけの生活では上手に弾かせてあげることは無理。少なくとも、私はそんな技術は持ち合わせていません。でも、ピアノの練習は

ちゃんとやっているのに、上手に弾けない・曲が進んでいかない・・・といったことが起こっているならば、無駄な練習をしているのではないでしょうか?

ピアノの練習をしていなくて(さぼっていて)上手に弾けない・上達していない時は、仕方がないと思います。ピアノは自宅練習が必要な習い事です。1週間に

1度、教室に通っているだけの生活では上手に弾かせてあげることは無理。少なくとも、私はそんな技術は持ち合わせていません。でも、ピアノの練習は

ちゃんとやっているのに、上手に弾けない・曲が進んでいかない・・・といったことが起こっているならば、無駄な練習をしているのではないでしょうか?

小学生までの生徒さんにお渡ししているレッスンノート、このレッスンノートは保護者の方に目を通してもらいたいノートです。次月のレッスン 予定も書いていますので、お休みの確認もしていただけます。他には、レッスン中の気になったこと、気をつけてほしいこと、メトロノームの 指示・練習方法など、生徒さんの状況に合わせて簡単ではありますが記しています。自宅練習では、レッスンノートに書いてあることに沿って、適切な言葉 かけをお願いしたいのです。例えば、「手の形に気をつけましょう」と書いてある場合には、「手の形に気をつけて弾こうね」と言った具合に声かけが欲しい ですし、メトロノームの数字の指示が書いてある場合には、書いてある数字通りにメトロノームが合わされているかの確認をしてほしいと思います。

毎回のレッスンで、私が指示した練習方法を実践したのかどうかの確認をするわけではありませんが、生徒さんのピアノの音を聴いていれば、ちゃんとやったか どうかなんてすぐわかります。私、これでも先生ですから。先生だから上手に弾くための練習方法がわかりますし、無駄な時間をかけずに上達する方法も わかります。私はそれを提案しているに過ぎません。守る・守らないはもちろん生徒さんの自由かもしれません。でも守っての練習では2週間で弾けるように なるものが、守らないで練習すると3ヶ月かかるかもしれません。毎回毎回、同じことで注意をされるレッスンが続けば、そういうことになりますよね?

練習曲は、学習が進めばだんだんと難しくなっていきます。簡単になることはありません。今までは、言われた通りに練習をしなくてもやり過ごせて いたかもしれませんが、今、煮詰まっている生徒さん、提案された練習方法を実践できているでしょうか?ピアノの音が聴こえている=練習をちゃんとやって いる ではありません。特に、「ゆっくり練習」「丁寧に楽譜をみましょう」とノートに書かれている生徒さんは、本当にゆっくり楽譜と自分の指・音を 確認しながら練習をしていますか?ただ弾いているだけの練習になっていないでしょうか?それは練習の無駄。私の個人的な考えですが、 小学生までの生徒さんに対しては過保護?くらいがちょうど良いです。自立した中学生になるための小学生期間だと思って、レッスンノートに記されている ことが守られているかどうかの確認をお願いします。無駄な練習、やめませんか?

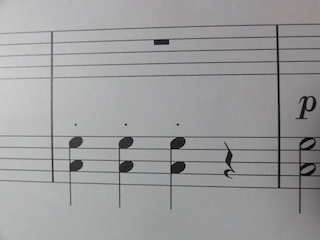

スタッカートの練習に入っている生徒さん。最初は単音のスタッカート練習でしたが、今弾いている練習曲には2音の重音のスタッカートが出てきています。

単音スタッカートを上手に弾いていた生徒さんでしたが、重音のスタッカートはちょっと重め?う〜ん、もう少し軽く歯切れの良いスタッカートがほしい

けど・・・。

スタッカートの練習に入っている生徒さん。最初は単音のスタッカート練習でしたが、今弾いている練習曲には2音の重音のスタッカートが出てきています。

単音スタッカートを上手に弾いていた生徒さんでしたが、重音のスタッカートはちょっと重め?う〜ん、もう少し軽く歯切れの良いスタッカートがほしい

けど・・・。確かに様々な曲を弾くことに伴って、スタッカートの表現も軽いもの・重いもの・鋭いもの・・・・いろいろあります。でも、初めての スタッカートは、基本の弾き方である「短く切る」スタッカートを習得してほしいのです。生徒さんは年中さんなので、理解しやすい言葉でスタッカートの 説明を行なってきました。縄跳びをしたことがあるということでしたので、「スタッカートはジャンプだよ。音のジャンプ。縄跳びを跳ぶ時のように、縄に 引っかからないようにしようね」と、説明してきて、単音のスタッカート弾きをマスターした生徒さん。今回の重音のスタッカートも同じ弾き方なのですが、 生徒さんの中では違うものに感じるのかもしれません。そこで1つ質問をしました。「熱い鍋に間違って触ったことがある?」「ある」「どうだった?」 「熱かった」触ったことがある生徒さんなら占めたもの。スタッカートのもう1つの説明は熱い鍋。熱い鍋を触ってしまった時、びっくりしてすぐに指を鍋から 離す感じがスタッカート。鍵盤からパッと指を離して演奏する感じです。

生徒さんの重音のスタッカートは、弾いた後も鍵盤の上に指が残って いる状態。なかなか鍵盤から指を離してくれないので、「ジュ〜」と言ってスタッカートの練習をします。「それ、ヤケドになっちゃうよ」と言うと、生徒さん も苦笑い。わかっている(理解している)証拠です。何度か一緒に練習をする間に、重音のスタッカートが軽く弾けるようになりました。

「短く 切る」という説明のスタッカートですが、小さな生徒さんの場合は、自分の経験に基づいた説明をすることで理解が深まります。そう考えると熱い鍋に 触った経験は、熱くて驚いたかもしれませんが、役に立った経験でもあります。何でもないような経験だと思っていても、1つ1つを重ねて学んでいくのでは ないでしょうか?何だか大袈裟な話になってしまいました・・・。これからは、ヤケドをしないスタッカートにしていきましょう。

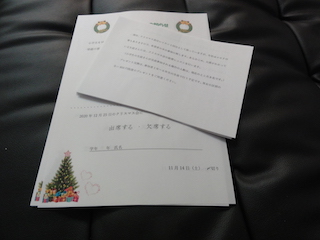

今週より、クリスマス会についてのお手紙を配布いたします。新しく入会された生徒さんには個別にお話をさせていただきますが、今年のクリスマス会は

例年とは違った扱いになりますので、お手紙を読んでいただき、出欠標の提出をお願いいたします。

今週より、クリスマス会についてのお手紙を配布いたします。新しく入会された生徒さんには個別にお話をさせていただきますが、今年のクリスマス会は

例年とは違った扱いになりますので、お手紙を読んでいただき、出欠標の提出をお願いいたします。クリスマス会自体を行うのか・取りやめるのかを かなり迷いましたが、楽しみにしてくれている生徒さんもいらっしゃること、何人かの保護者の方にもお話を伺う中で、取りやめることまではしなくてもいいの ではないかとの判断に到りました。そこで、お手紙にも記していますが、例年はレッスン1回分として扱うクリスマス会ですが、あらかじめ欠席のご連絡を いただいている生徒さんには、振替レッスンを行うことにしました。各ご家庭において、生徒さんと保護者の方でお話をされて決断されると良いと思います。

出席される場合は、2曲の曲を演奏することが決まりです。こちらは例年と変わりません。長い曲でも短い曲でも構いませんが、負担のないように 日頃の練習曲でもいいことにしていますから、新しく始められた生徒さんは、できるだけテキストを進むようにされるとよろしいかと思います。もちろん、 自分の弾きたい曲も大いに大歓迎です。弾きたい曲のレッスンもできますから、希望曲がある場合はご相談ください。昨年までと違う点は、プレゼント交換の プレゼントの金額が800円になったことと、参加者全員でプレゼント交換をすること。参加者は1年生から6年生までの男女ですから、男女の明確な区別が ないもののプレゼントの用意をお願いします。参加費は500円です。こちらはクリスマス会当日に集金しますので、参加費と出席カードをお持ちください。

毎年、小学生だけとは言えキャーキャーと盛り上がるクリスマス会ですが、今年はおとなしめに?行う予定です。が、ビンゴゲームなどのゲームも 行いたいと思います。参加される生徒さんは、披露する曲の練習にも余念がないようにお願いします。

ピアノを弾くためには様々な力を使います。「力を入れないで」とは言っても、全くの0では音は出せません。しかし、写真のように人差し指の第一関節が

内側に曲がった状態は、力が入り過ぎた状態です。かなりの力で押さえつけなければここまではならないはず。理想的な指の形は、人差し指の奥に見えている

中指の状態です。第一関節は曲がっていませんよね?

ピアノを弾くためには様々な力を使います。「力を入れないで」とは言っても、全くの0では音は出せません。しかし、写真のように人差し指の第一関節が

内側に曲がった状態は、力が入り過ぎた状態です。かなりの力で押さえつけなければここまではならないはず。理想的な指の形は、人差し指の奥に見えている

中指の状態です。第一関節は曲がっていませんよね?レッスンノートに「第一関節に気をつけましょう」と書かれていたり、注意をされている生徒さん は、自分では気がつかない間に指に力が入っています。正しく直すには正しい力の入れ方=どの程度の力が適切なのか をわかる必要があります。ピアノの鍵盤 ではなく普通の真っ直ぐな台やテーブルで、まずは力を入れ過ぎた第一関節が内側に曲がった状態を作ります。この写真のように、わざとダメな指の状態を 作ってみましょう。そのまま力を抜いていって綺麗な指の状態になったところでストップ。その時の状態が適切な力加減になります。ダメな指→綺麗な指 を 何度か繰り返していくと、力の入れ方やテーブルに触れている指の面積の違いがわかってくると思います。その時に気をつけて欲しいことは、爪を切っておく こと。自分の指よりも先に爪が当たっているようでは、爪は長い状態です。鍵盤と鍵盤の間に挟まってしまう原因にもなりますので、爪は短く切ってください。

第一関節のことを本当にうるさいくらい注意をするのは、小学生の生徒さんです。特に、高学年になっている生徒さんは、指の筋肉もついてくる頃です から注意をして欲しいです。反対に未就学児さんや低学年の生徒さんは、まだまだ指自体がしっかりしていませんので、第一関節よりも指先意識や手の形だけを 意識してもらうようにしています。「やさしくピアノを弾こうね」や「音は小さくてもいいよ」といった声かけをするようにしています。これから先、ピアノの練習 と共に指の筋肉もついてきますので、指の状態を見ながら適切な声かけをしていきたいと思います。

正しい指を知るためには、正しいものはもちろん ですが、良くない状態を知ることで違いがわかってきます。同じように良い音の響きを出すためには良い響きを聴くことも大切ですが、良くない音を知って いると、良いものと良くないものの違いがわかりますから、自分の音がどちらの音なのかの判断もできるようになります。逆から正しいものを知る、お試し あれ。

先日行われた所沢ステップの舞台はこんな感じのホールでした。舞台の3方向に客席があり、舞台を上から見下ろすような造りになっています。ピアノ演奏を

する舞台はライトが当たっていますので明るいです。とても響きの良いホールで、気持ちよく演奏できるのではないかと思います。やはりせっかくの舞台、

満足のいく演奏をしたいですね。

先日行われた所沢ステップの舞台はこんな感じのホールでした。舞台の3方向に客席があり、舞台を上から見下ろすような造りになっています。ピアノ演奏を

する舞台はライトが当たっていますので明るいです。とても響きの良いホールで、気持ちよく演奏できるのではないかと思います。やはりせっかくの舞台、

満足のいく演奏をしたいですね。ピアノのコンクールや発表会、学校行事の合唱コンクールや卒業式のピアノ伴奏など、本番を迎える生徒さんに、 是非とも実行して欲しい練習方法があります。本番当日の衣装や洋服・靴での練習のお話は以前にもしてきましたが、その他にもう1つ、本番と同じような 状況を作るために、「1回だけ練習」を提案しています。何かしらの本番で演奏をするのは、ホントに1回だけしか弾けません。それも、最後に自宅でピアノを 弾いてからは時間が空いているはず。演奏場所までの移動がありますから、直前までピアノが弾ける状態ではありません。その1回にベストな状態が作れる ように、自宅でも「1回だけ練習」をお勧めしています。例えば、朝起きてすぐに1回、学校にいく前に1回、帰ってきたら1回、寝る前に1回・・・・といった 具合に、普段の練習とは別に、本番のようにお辞儀をして1回だけ弾くのです。間違えてしまっても1回でおしまいです。だって本番練習ですから。その1回に 気持ちを込める練習をすると良いでしょう。

私はよく、ピアノの話をアイススケートに例えますが、今は引退してしまった真央ちゃん、あんなに 練習もして上手なのに、本番で失敗をして転んでしまうこともありますよね?普段の練習では器用に跳べていても、その1回に失敗してしまったら跳べているとは みなされない・・・・本番の1回を失敗せずに終えることは難しいです。それは私たちも同じこと。その為に練習を重ねるのですが、「1回だけ練習」を通して、 自宅での本番練習を行ってみましょう。いつもよりも上手に・・・・ではなく、普段通り、いつも通りの力が発揮できるように、考えられる準備をして 臨みましょう。そして後悔のない本番を迎えましょう。

小学5年生の生徒さんがピアノを習い始めて1ヶ月が過ぎました。「ピアノをずっと習いたかった」と言うだけあって、とても練習熱心です。大人のテキストで

レッスンをしていることもあって、1ヶ月しか経っていないのに学習内容は和音に突入。お子様向けのテキストでの学習ならば、何ヶ月か先になりますし、

いきなりの三和音には進みません。進み具合が早いですね。

小学5年生の生徒さんがピアノを習い始めて1ヶ月が過ぎました。「ピアノをずっと習いたかった」と言うだけあって、とても練習熱心です。大人のテキストで

レッスンをしていることもあって、1ヶ月しか経っていないのに学習内容は和音に突入。お子様向けのテキストでの学習ならば、何ヶ月か先になりますし、

いきなりの三和音には進みません。進み具合が早いですね。左手に和音が出てきている曲の練習をしている生徒さんですが、音はドミソとシレソの 2種類です。ドミソからシレソに移る時に、音が変わってしまうことに慌ててしまうのか、パッと指を鍵盤から離して手がウロウロ状態に。そう、鍵盤の上で 迷子になっています。これがスムーズに曲を弾けなくしている原因です。和音の音の移り変わりですから、鍵盤から指は完全に離さなければいけません。でも ちょっと待って!手がウロウロするほど、次に弾く音は離れていますか?

ドミソの音は5,3,1の指番号、シレソの音も同じく5,3,1の指番号で弾きます。 使う指番号は一緒です。では弾く音はどうでしょうか?ソの音は共通しているので、ドミの音からシレの音に移動するだけ。ドミのすぐ下の鍵盤にシレが あります。指の移動と言うよりは、5,3の指をちょっとずらすだけで弾ける音になっています。手がウロウロする状態は他の生徒さんにも見られる兆候ですが、 次に弾くべき鍵盤の位置があやふやな場合に起こるように思います。「音が変わった」と言う状況だけで気持ちが焦ってしまうのでしょう。焦って慌てない 為に、今回の曲ならばドミソの鍵盤を押さえた状態で、次に弾くシレソの音の鍵盤の位置を目で確認してみましょう。まずは目だけで確認をします。そうすると、 「な〜んだ、全然離れてないじゃん」ということがわかると思います。迷子になる必要はないのです。

小学校高学年以上や大人になって始めた 生徒さんの場合は、お子さまと違って指の動きが悪いことが多いので、弾くべき音がわかったらあとは訓練のみ。ドミソ、シレソ、ドミソ、シレソ・・・・ の和音練習を繰り返しやっていきましょう。ゆっくり練習から始めますが、パッパと素早く連続して弾き変え練習ができるようになるといいと思います。速く 動く指は手に入れたい技術です。曲の幅も広がりますので挑戦してみましょう。

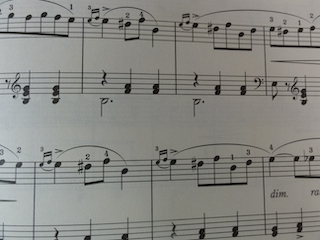

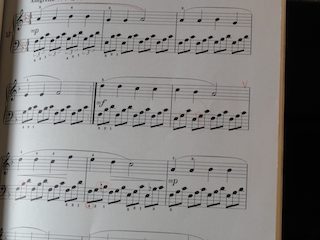

装飾音符がたくさん出てくるこちらの曲は、ブルグミュラー25の練習曲の中の1曲。大人の生徒さんに弾いていただいています。音やリズムの間違いはなく楽譜

通りですが、この2音の装飾音符が鋭く入ってしまっています。「優雅に」との楽語表示があり3拍子の舞曲ですから、鋭い装飾音符では曲の雰囲気が違って

きます。穏やかに優しい装飾音符が欲しい曲です。

装飾音符がたくさん出てくるこちらの曲は、ブルグミュラー25の練習曲の中の1曲。大人の生徒さんに弾いていただいています。音やリズムの間違いはなく楽譜

通りですが、この2音の装飾音符が鋭く入ってしまっています。「優雅に」との楽語表示があり3拍子の舞曲ですから、鋭い装飾音符では曲の雰囲気が違って

きます。穏やかに優しい装飾音符が欲しい曲です。そもそも何故、鋭い装飾音符になってしまうのでしょうか?それは、装飾音符を弾く速さが 速いから。要するに、この曲には似合わない速過ぎる速さで弾いているからです。装飾音符の楽譜をよく見てみると、2音の装飾音符を弾いた次の音にアクセント がついています。装飾音符自体は強い音が欲しいわけではなく、その後の音に強い音が欲しい曲です。装飾音符を鋭く弾いてしまった生徒さんの音をよく聞いて いると、装飾音符の2音目にアクセントがついてしまっています。鋭くなることによって、装飾音符の2音目が強く出てしまうのです。

ピアノは、打鍵 する指の速さによって音色が違ってきます。打鍵が速ければはっきりとした音が出ますし、打鍵がゆっくりだと優しいやわらかな音が出ます。装飾音符の 基本の弾き方として、ツルン!と速く弾くことを学習してきましたが、曲の雰囲気、どのような曲なのかによって、求められる装飾音符も違ってきます。ただ 速ければいい・・・という装飾音符ではないと言うことです。曲の中身を知った上で、その曲に似合う音を出せるようにしていきましょう。今回は打鍵の速さの お話をしましたが、打鍵する時の指の強さ・弱さ、鍵盤から指が離れる時(離鍵)の速さの違いによっても、生まれてくる音は違ってきます。実際には計算を しながら弾いているわけではありませんが、自分が出したい音・求めている音が出せるようにしていきたいですね。

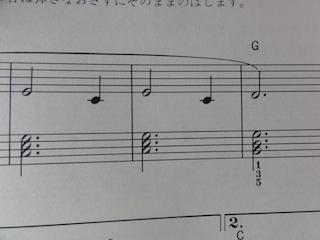

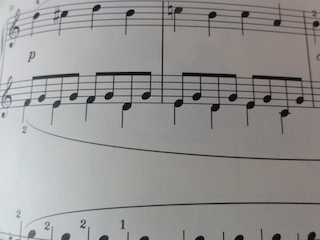

この楽譜の曲の左手部分、1つの音に音符の棒が2つついています。(音符の棒のことを正式には、符幹といいます)下向きの棒は4分音符を表していますし、

上向きの棒は8分音符を表しています。音は1つなのに2種類の長さ・・・・この部分では音の重なりが発生することになります。ファの音を弾いたら、その

ファを押さえたままソの音を弾く弾き方です。弾き終わりはファとソの音の2つを押さえていなければなりません。

この楽譜の曲の左手部分、1つの音に音符の棒が2つついています。(音符の棒のことを正式には、符幹といいます)下向きの棒は4分音符を表していますし、

上向きの棒は8分音符を表しています。音は1つなのに2種類の長さ・・・・この部分では音の重なりが発生することになります。ファの音を弾いたら、その

ファを押さえたままソの音を弾く弾き方です。弾き終わりはファとソの音の2つを押さえていなければなりません。弾きはじめは単音ですが、途中から 重音の響きになります。それが繰り返されています。かなり注意をしながら弾いていても、3拍目4拍目の音を弾く頃には、重音の響きがなくなり単音で弾いて しまいがちになる部分でもあります。レッスンでは、私は横に立って生徒さんの演奏する手を見ていますから、2つの指が鍵盤を押さえているのか、いないの かを見ています。指が交代で上げ下げするようになると押さえられていないことになります。生徒さんはきちんと弾いているつもりでも、実際には右手の音も 入って演奏する為、音の重なりは発生するので、生徒さん自身には弾けているのか・いないのか、わかり辛い箇所でもあります。

このように弾き方が 難しかったりややこしかったりする箇所は、まずは片手の練習をしっかりするようにしましょう。片手で弾いて、自分が弾いている音の響きを感じ取りましょう。 1音1音交代で弾いた時の音の響きと、重音になった時の響きは、たった1音ですが違います。1音で弾いている時はクリアな音ですし、重音になると少し濁った 感じがします。2つを弾き比べてみるとよくわかります。自分が弾きたいのはどちらの音なのか、自分の耳で確かめてみるのが1番の方法です。

今回は重音で弾いて欲しい箇所のお話でしたが、単音で書かれているのに、つい重音で弾いてしまう小学生の生徒さんをちらほら見かけます。指をきちんと 交代で弾いて欲しいのに、前の音を押さえたまま次の音を弾いてしまう場合があります。生徒さんは気がつかないのかそのまま弾き過ぎようとしてしまい ますが、やはりそれも自分の音の響きを聴いているとわかることだと思います。音がクリアな状態になっていないからです。どんな簡単な曲でも、自分の 音を聴くところから音楽は始まります。クリアな音になっているのか、重なっているのか、自分の音の響きをよく聴いてみましょう。

学校が休日の日にレッスンを受けている生徒さん。小学校の低学年です。その日はたまたま寝坊をしたとのことで、少し遅れていらっしゃいました。レッスン

室に入るなり「疲れた・・・」と言って、寝転んでしまいました。「まだ何もやってないよ〜」と声かけをしましたが、少しの間、生徒さんはくつろぎ状態

に。蹴ったり叩いたり・・・するわけにもいかず、寝転んだままお話をすることに。生徒さんには生徒さんなりの、ピアノをさっさと弾けない理由がありました。

この日、寝坊をしてしまったということで、いつも通りの朝食を食べずにレッスンにいらっしゃった生徒さんは「お腹すいた。」と何度も言って いました。お腹が空いてしまってピアノに向かう元気が出ないようです。大人なら、大人でなくても中学生や高校生なら、お腹が空いていても取り敢えずは 我慢をしてピアノレッスンを普通に行えると思います。でも、小さなお子様は、ちょっとのことでピアノに向かえない状況ができてしまうのです。何年か前の 話ですが、小学校低学年の生徒さんが、サッカー教室に2時間ほど通った後にピアノのレッスンにいらっしゃっていました。2時間のサッカーって疲れると 思うのですが、案の定、生徒さんはピアノの椅子に座ってボ〜ッとした状態になっています。時には眠ってしまうこともありました。思いっきり体を動かした 後に、ピアノはじっと座って弾く楽器ですから、頭も体も休んでしまうのだと思います。小さな生徒さんにはよくある嘘のような話で、スイミング教室の後の ピアノレッスンでも、眠ってしまう生徒さんはいらっしゃいます。

保護者の立場からしてみれば「そんなことで、ぐずらないでよ」「さっさとやって しまいなさい」と、思うだろうし言ってしまうこともあると思います。大人の「そんなこと」は、お子様にしてみれば「そんなこと」ではないのです。 お腹が空いているからピアノの練習ができない、疲れたからピアノの練習はできない、は、普通のこと。学年が上がっていけば体力も養われますので、部活の 後やスイミングの後でも十分に対応ができるようになりますが、小さな年齢の間は、ピアノに向かう環境を整えてあげることが重要になってきます。

自宅でのピアノ練習時にも同じことが言えます。「練習しよう」と声かけをして、スムーズに練習に向かうことができれば良いのですが、そうでない場合は、 何かしらお子様にとっての弾けない理由が存在しています。お子様が気もち良く練習に向かえるように、環境を整えてあげるのは親の腕の見せ所。間違っても、 𠮟ったりして、泣きながら練習をすることのないように注意をお願いします。ピアノって泣きながら練習しても上手にはなりません。音がトゲトゲしてしまい ます。穏やかな気持ちで練習をしましょう。

この日、寝坊をしてしまったということで、いつも通りの朝食を食べずにレッスンにいらっしゃった生徒さんは「お腹すいた。」と何度も言って いました。お腹が空いてしまってピアノに向かう元気が出ないようです。大人なら、大人でなくても中学生や高校生なら、お腹が空いていても取り敢えずは 我慢をしてピアノレッスンを普通に行えると思います。でも、小さなお子様は、ちょっとのことでピアノに向かえない状況ができてしまうのです。何年か前の 話ですが、小学校低学年の生徒さんが、サッカー教室に2時間ほど通った後にピアノのレッスンにいらっしゃっていました。2時間のサッカーって疲れると 思うのですが、案の定、生徒さんはピアノの椅子に座ってボ〜ッとした状態になっています。時には眠ってしまうこともありました。思いっきり体を動かした 後に、ピアノはじっと座って弾く楽器ですから、頭も体も休んでしまうのだと思います。小さな生徒さんにはよくある嘘のような話で、スイミング教室の後の ピアノレッスンでも、眠ってしまう生徒さんはいらっしゃいます。

保護者の立場からしてみれば「そんなことで、ぐずらないでよ」「さっさとやって しまいなさい」と、思うだろうし言ってしまうこともあると思います。大人の「そんなこと」は、お子様にしてみれば「そんなこと」ではないのです。 お腹が空いているからピアノの練習ができない、疲れたからピアノの練習はできない、は、普通のこと。学年が上がっていけば体力も養われますので、部活の 後やスイミングの後でも十分に対応ができるようになりますが、小さな年齢の間は、ピアノに向かう環境を整えてあげることが重要になってきます。

自宅でのピアノ練習時にも同じことが言えます。「練習しよう」と声かけをして、スムーズに練習に向かうことができれば良いのですが、そうでない場合は、 何かしらお子様にとっての弾けない理由が存在しています。お子様が気もち良く練習に向かえるように、環境を整えてあげるのは親の腕の見せ所。間違っても、 𠮟ったりして、泣きながら練習をすることのないように注意をお願いします。ピアノって泣きながら練習しても上手にはなりません。音がトゲトゲしてしまい ます。穏やかな気持ちで練習をしましょう。

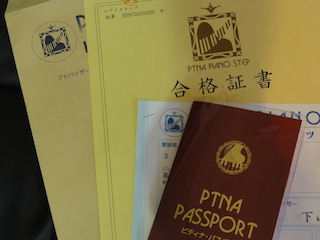

ピティナ・ステップに参加をすると、当日に聴いてくださったピアノの先生からの講評をいただくことができます。上手に演奏できた内容は褒めてあったり、

工夫を促すアドバイスがあったり、私以外の先生方からいただけるメッセージです。それらを参考にしながら次の曲へ、ステップアップしていくことができます。

先日、ステップに参加をされた生徒さんの講評用紙を見せていただきました。講評の最後に、「自分の音をしっかり聴きま

しょうね」と書かれていました。やはり、どの先生も、自分の音を聴くことをおっしゃいます。しっかり聴いて、次へつなげて欲しいと思います。

ピティナ・ステップに参加をすると、当日に聴いてくださったピアノの先生からの講評をいただくことができます。上手に演奏できた内容は褒めてあったり、

工夫を促すアドバイスがあったり、私以外の先生方からいただけるメッセージです。それらを参考にしながら次の曲へ、ステップアップしていくことができます。

先日、ステップに参加をされた生徒さんの講評用紙を見せていただきました。講評の最後に、「自分の音をしっかり聴きま

しょうね」と書かれていました。やはり、どの先生も、自分の音を聴くことをおっしゃいます。しっかり聴いて、次へつなげて欲しいと思います。どの先生からも、「楽しいところ、優しいところの弾き分けができている」と、大変褒められていました。確かに、小さな音も元気な音も上手に奏でることが できる生徒さんです。表現力は素晴らしいものがあります。そんな中、ある先生から左手の伴奏についてのアドバイスが。ブン、チャッチャッ、ブン、チャッ チャッ・・・の3拍子の伴奏曲を演奏したのですが、「2拍目・3拍目のバランスをもう少し工夫してみましょう」との書き込み。右手旋律に対しての左手伴奏 は、旋律よりも伴奏を小さく弾くのは当たり前ですが、その中の伴奏だけを取り出して考えると、ブンの1拍目はコツン!と少し大きく、チャッチャッの 2拍目・3拍目部分はそれよりも小さく弾くのが普通です。なんですが、小さな生徒さん(小学校低学年)には、これはかなり難しい技術。右手・左手の音の バランスを考えた上に、さらに左手のバランスも考えなくてはなりません。上手に弾いている生徒さんだからこそのアドバイスかもしれませんね。

今回は3拍子のブン、チャッチャッ・・・という伴奏の形だったので、1拍目だけにコツン!がきましたが、コツン!と出して欲しい音は、1拍目だけとは 限りません。例えば、4拍子でブン、チャッ、ブン、チャッ・・・・の形の伴奏ならば、1拍目と3拍目のブンの音がコツン!の音になります。同じ4拍子でも、 ブン、チャッチャッチャッ、ブン、チャッチャッチャッ・・・の形ならば、1拍目のブンだけがコツン!の音です。伴奏の音形によって少し出す音、小さく 弾く音は違ってきます。曲によってはコツン!の音がない流れるような伴奏もあります。自分が弾く曲がどのような形の伴奏になっているのか、楽譜をよく 見て考えていくようにしましょう。

ここまで音のバランスについて求めていくようになると、左手だけに特化した練習が必要になってきます。 今までにも片手練習はしてきていると思いますが、ただ正しく間違いなく弾くための練習だけではなく、左手の伴奏だけを弾いた時に、リズムに乗って楽しく弾けて いるかどうか、聴きながら練習をしていかなければなりません。音のバランスが整った伴奏は、伴奏だけを聴いていても耳に心地良いです。結局は、自分の 弾いている音を聴きながら、確かめながらの練習です。さらに素敵な曲になるよう、自分の音を聴いて練習を積んでいきましょう。

様々なことと日々闘っている生徒さんたち。学校・勉強・お友達・・・楽しいこともたくさんあると思うけれど、嫌なこと・辛いことも同じくらいたくさん

あると思います。何かしら私に発信してくれる生徒さんには、私も真剣に思っていることや感じていることを話すようにしています。時には「それは生徒さんが

悪い」と、はっきり諭すこともあります。生徒さんの味方になってあげたいけれど、どちらかと言うと私は保護者の立場。悪いものは悪い・・・です。

受験勉強を頑張っているある生徒さんは毎週のように「受かる気がしない」と、口癖になっています。私は勉強を教える先生ではないので、どのように 導けばよいのか専門的なことはわかりません。が、自分の子供が受験生だった時の経験から、塾で言われたやり方を話すことがあります。それでも「やっぱり 受かる気がしない」と言う言葉がでてきました。これって、気持ちで既に負けていませんか?受験って、受かるか・受からないか のどちらかです。残念ながら 受験をした全員が受かることはそうそうないので、ダメな結果になる人も一定数います。ただそれは結果であって、最初からダメになるために受ける人は いないと思います。みんな「受かりたい」と言う気持ちを持って臨んでいるはず。受かりたいために努力をしているはずです。それなのに「受かる気がしない」 と思うのなら、やめちゃった方がいいんじゃないの?って感じるのは私だけ?

「こんなふうになりたい」「あんなふうになりたい」と思う気持ちは 重要で、もちろん気持ちだけがあって行動が伴っていなければいけません。でも、まだまだこれから・・・と言う時に気持ちで負けているようでは、最初から 諦めているようなもの。結果を出すためにはそれなりの努力は必要です。それはピアノでも同じことが言えます。「上手になりたい」の気持ちを持つことは 大切ですが、やはり気持ちだけでは上手にはなれません。それなりの努力=練習 が必要です。練習をする前から気持ちで負けることのないよう、前向きに 考えていけるようにしていきましょう。

受験勉強を頑張っているある生徒さんは毎週のように「受かる気がしない」と、口癖になっています。私は勉強を教える先生ではないので、どのように 導けばよいのか専門的なことはわかりません。が、自分の子供が受験生だった時の経験から、塾で言われたやり方を話すことがあります。それでも「やっぱり 受かる気がしない」と言う言葉がでてきました。これって、気持ちで既に負けていませんか?受験って、受かるか・受からないか のどちらかです。残念ながら 受験をした全員が受かることはそうそうないので、ダメな結果になる人も一定数います。ただそれは結果であって、最初からダメになるために受ける人は いないと思います。みんな「受かりたい」と言う気持ちを持って臨んでいるはず。受かりたいために努力をしているはずです。それなのに「受かる気がしない」 と思うのなら、やめちゃった方がいいんじゃないの?って感じるのは私だけ?

「こんなふうになりたい」「あんなふうになりたい」と思う気持ちは 重要で、もちろん気持ちだけがあって行動が伴っていなければいけません。でも、まだまだこれから・・・と言う時に気持ちで負けているようでは、最初から 諦めているようなもの。結果を出すためにはそれなりの努力は必要です。それはピアノでも同じことが言えます。「上手になりたい」の気持ちを持つことは 大切ですが、やはり気持ちだけでは上手にはなれません。それなりの努力=練習 が必要です。練習をする前から気持ちで負けることのないよう、前向きに 考えていけるようにしていきましょう。

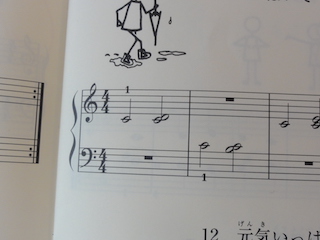

次のレッスンまでに弾いてくる宿題曲の話をしている時のこと「音符が横になっている。どうしてまっすぐじゃないの?」と、疑問に思ったのは、小学低学年

の生徒さん。教室に通い始めて4ヶ月目の生徒さんです。一体何の話かな?と、楽譜を見てみると、ト音記号のドレ、ヘ音記号のシドの和音の音符の形が

変な形になっていることに気がついたよう。今までに弾いてきた和音の音符は、まっすぐな音符だったからね・・・。何の違和感もなく見ている音符でしたが、

初めての生徒さんにとっては、純粋に?に思ってしまうものなんですね。へぇ〜目の付け所が違う!

次のレッスンまでに弾いてくる宿題曲の話をしている時のこと「音符が横になっている。どうしてまっすぐじゃないの?」と、疑問に思ったのは、小学低学年

の生徒さん。教室に通い始めて4ヶ月目の生徒さんです。一体何の話かな?と、楽譜を見てみると、ト音記号のドレ、ヘ音記号のシドの和音の音符の形が

変な形になっていることに気がついたよう。今までに弾いてきた和音の音符は、まっすぐな音符だったからね・・・。何の違和感もなく見ている音符でしたが、

初めての生徒さんにとっては、純粋に?に思ってしまうものなんですね。へぇ〜目の付け所が違う!1つの棒に対して音符が2つ、3つ書いてあるものは 和音(2つの場合は重音とも言います)の音符。同時に鍵盤を押さえる音符になります。ト音記号の音で言うならば、棒が1つに対してドレの音符が書いてあるの ですが、そもそも何で音符が横に書いてあるのでしょう?生徒さんが今までに弾いてきた和音の音は、ト音記号のドミの和音を弾いてきました。確かにドミの 和音の場合は、音符はお団子状にまっすぐ書いてあります。ではなぜ今回は横になってしまったのでしょうか?自分で五線に音符を書いてみるとわかるの ですが、ドミソやレファラなど、1つ飛ばした音の和音を書く場合は、きれいなお団子状態で書くことができますが、ドレやファソなどのように隣同士の音を 縦にきれいに書いてみたら、音符同士がぶつかって何の音を書いているのかわからなくなってしまいます。それこそ、きたない?お団子状態に。隣同士の 音は縦には書けないのです。1つ1つの音が何の音なのか、はっきりとわかる状態で示すためには横になってしまうのですよ〜。

一通り音符カード 読みが終了した生徒さんには「お団子読みの音符の読み方」を案内していますが、お団子読みができるのは1つ飛ばしだから。音符がきれいな形で並んでいたら、 隣同士の音ではないということ。逆に言えば、和音の音符で横にずれて書いてある音があれば、隣同士の音が含まれていることがわかります。これから先、 4つ5つの音の和音を弾くようになった時に、お団子読みができていると、たくさんの和音の音でも音読みに苦労をしないで済みます。音の読み方、和音の 形のちょっとしたコツを知っていると便利です。

ドレの和音の形に疑問を持った生徒さんには、実際に五線を使って音符を書いてみました。やはり きれいに書くことはできませんでした。実際に自分の目で確かめるとよくわかります。1つ1つ納得をして次に進むことは大切です。生徒さん、わかってくれた かなぁ?

曲は、弾き始めたら最後までスルスルと弾くことが原則です。本番などでミスをしてしまったり、止まってしまったり・・・は仕方がないことですが、誰も

最初からミスをするために練習をしているのではありません。スルスルと音楽を奏でるために練習をしているはず。ピアノ学習の最初の頃の曲は、両手で

弾いていても1つのメロディーラインを演奏する曲が多いので、片手練習の必要を感じませんが、ある程度のレベルに達してくると、そう簡単には曲が仕上がら

なくなってきます。自分の練習曲、スルスルと最後まで弾けていますか?

曲は、弾き始めたら最後までスルスルと弾くことが原則です。本番などでミスをしてしまったり、止まってしまったり・・・は仕方がないことですが、誰も

最初からミスをするために練習をしているのではありません。スルスルと音楽を奏でるために練習をしているはず。ピアノ学習の最初の頃の曲は、両手で

弾いていても1つのメロディーラインを演奏する曲が多いので、片手練習の必要を感じませんが、ある程度のレベルに達してくると、そう簡単には曲が仕上がら

なくなってきます。自分の練習曲、スルスルと最後まで弾けていますか?曲の最初から最後までを通して弾いた時、途中で止まってしまう・間違えて しまうことがある場合は、片手練習が必要です。特に、毎回同じ箇所で止まってしまう場合は、明らかにその部分は弾けていないはず。また、一定の速さで 弾けていたものが、ある部分でゆっくりの速さになってしまう場合も、片手練習を取り入れるといいと思います。大抵は、右手・左手のどちらかが弾けて いない状況を作っています。こちらの楽譜の曲は、左手に3連符の伴奏が入っています。右手は4分音符や2分音符で書かれていますから、右手は難しくありま せん。生徒さんも右手は上手に弾かれています。問題は左手。スルスルと弾けるところもありますが、途中、ナチュラルが出てきたり指番号が変わったり する箇所は、左手でもたついてしまってスルスルと弾くことができません。ほんの2〜3小節のことですが、その2〜3小節が曲の流れを悪くしてしまって います。

自分が弾けない箇所は、生徒さん自身がよくわかっています。「自宅では弾けてた?」と尋ねたところ、「弾けてなかった」と答えてくれた 生徒さん。何度も弾いてみて上手に弾けないのであれば、やはり片手練習が必要です。弾けない部分だけを取り出して片手の部分練習をすることで、効率よく 弾けるようにしていきましょう。他には、16分音符の速い音符が出てくるような曲で、指の動きが悪いようであれば片手練習が必要です。速いリズムの 指捌きが悪い場合は、これまでにも何度も言っているようにリズム変え練習が有効です。どの練習も、1日2日で弾けるようになるわけはありませんが、練習を しなければいつまでたっても弾けないままです。生徒さん一人一人、弾けない部分やつっかかる部分は違いますから、自宅練習でスムーズに弾けない箇所が 出てきたら、片手練習を取り入れてスルスル弾きを目指しましょう。

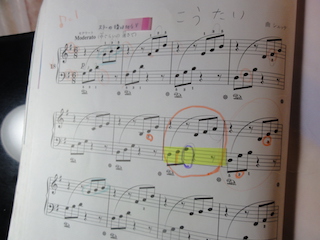

幼稚園・保育園の先生を目指して学習中の大学生の生徒さん。大学では、弾き歌い、ピアノソロ演奏の授業があります。小さい頃からピアノを学習している

場合だとそんなに難しくない曲でも、高校生や大学生になってピアノを始めた生徒さんにとっては、宿題の量も求められる技術力も大変な場合が多いです。

12月にはブルグミュラーの「アラベスク」を、動画で提出することになっている生徒さん。さて、どうする?

幼稚園・保育園の先生を目指して学習中の大学生の生徒さん。大学では、弾き歌い、ピアノソロ演奏の授業があります。小さい頃からピアノを学習している

場合だとそんなに難しくない曲でも、高校生や大学生になってピアノを始めた生徒さんにとっては、宿題の量も求められる技術力も大変な場合が多いです。

12月にはブルグミュラーの「アラベスク」を、動画で提出することになっている生徒さん。さて、どうする?ブルグミュラーの「アラベスク」は、 速くてカッコイイ曲。とても人気の曲です。音やリズムはさほど難しいわけではありませんが、左右に出てくる16分音符で挫折する生徒さんが多い。そう、 16分音符がきれいに弾けないのです。速く指が動かない=音がクリアにならない という状況ができてしまうのです。大学生の生徒さんもその一人で、譜読みに は問題がないのですが、指が速く動かないのです。音がモゴモゴしてしまっています。長い時間をかけて練習を続ければ弾けるようにはなると思いますが、 12月には指定の速さで、表現力をつけて仕上げなければなりません。ゆっくり練習している場合ではありません。弾き歌いの課題もありますし、やることは 山積みです。

指が速く動かない原因は何か?1本1本の指の動きが悪い、要は、指の独立が完全にできていないために速い動きに対応ができないことが 挙げられます。ゆっくりの速さではやり過ごせても、速い動きになると指がついていかなくなるのです。また、指に力が入っていても指の動きは遅くなります。 力を抜いてサラサラ〜と弾けるようにします。結局、指が速く動かない大元の原因は、指の独立にあります。・・・ということで、生徒さんにはハノンの テキストで指の筋トレを行ってもらうことにしました。一度やり終えたハノンでしたが、「アラベスク」をきれいに仕上げるためにはやっぱりハノンです。

「ハノン」の教材を弾いたことがある生徒さんはよくご存知だと思うのですが、この教材、まぁ面白くない!つまらない!やりたくない!の オンパレード。確かにただ弾いているだけなら、疲れるだけのハノンになってしまいます。でも、何を得るために必要なのか?を考えながら練習をしていけば 意味のあるものになります。ピアノができなくて単位を落としました・・・・なんてことにならないように、生徒さんも私も頑張りどころです。鬼のような レッスンは続く・・・・絶対、弾かせてみせます!!

今週のレッスンで、こちらの曲にペダルを入れて仕上げた生徒さん。1回目に演奏した時は、間違いなく弾けてはいるのですが、少し元気に弾きすぎたかなぁと

感じました。実は1週間前のレッスンで、「この曲のイメージは海」と言っていた生徒さん。イメージを持って演奏できるって素晴らしいこと。でも、その音、

生徒さんの思っているイメージに合っていますか?

今週のレッスンで、こちらの曲にペダルを入れて仕上げた生徒さん。1回目に演奏した時は、間違いなく弾けてはいるのですが、少し元気に弾きすぎたかなぁと

感じました。実は1週間前のレッスンで、「この曲のイメージは海」と言っていた生徒さん。イメージを持って演奏できるって素晴らしいこと。でも、その音、

生徒さんの思っているイメージに合っていますか?1週間前の演奏は、スルスル弾けていない状態でした。私も弾けていないものを褒めることはできな いので「悪いけれど、それじゃぁ海に溺れてる」と、表現しました。「溺れないように練習してきてよ」と言ったのを覚えています。どの曲の練習でもそう ですが、スルスルと弾けたところからの表現力です。曲自体が完成していない状態では、イメージよりもまずは曲完成。正しく弾くことが優先です。そして 1週間後のレッスン、スルスルと上手に弾いてくれましたが、ちょっと元気が良すぎるかな?「海」にもいろいろあるので、生徒さんと少し「海」についての お話をしました。荒々しく波が立っている海、太陽に反射してキラキラしている海、南の島で見られるようなコバルトブルーの海・・・・どれも「海」です。 この曲の強弱記号はPで、最後まで変わりません。そのことから想像すると、荒々しい海ではなさそうです。

生徒さんはどんな「海」を思ったの でしょう?2回目の演奏では優しく穏やかな音に変わりました。「海」という1つのものを表現するのにもいろいろあるように、1つの言葉から様々な表現が でてくると思います。初級のテキストには曲名がついているものがほとんどですから、そこからイメージを膨らませて、自分のイメージ通りの音が出せて いるのかを考えてみましょう。自分の気持ちを伝えられる演奏、素晴らしいと思いませんか?

年中の生徒さんは指や腕に力が入りすぎていて、ピアノを弾いている手の形が崩れてしまっています。「やさしく弾いてね」と、伝えてはいるものの上手く伝え

きれなくて・・・。教室のピアノの上には、ある生徒さんのおばあちゃまが作ってくださった「見守りくま」が置いてあるのですが、「やさしく」を伝える

ために「ぬいぐるみを撫でる感じで」とお話をしたところ、年中の生徒さんは上手に弾けるようになりました。自宅にはお気に入りのぬいぐるみがあると

いう生徒さん、きっとお気に入りのぬいぐるみを撫でる感じが伝わったのでしょう。また別の年中の生徒さんは、おばあちゃまの家には本物の

猫がいるとのことだったので「猫を撫でている感じで」といつもお話をしてきました。先日のレッスンでも「手の形に気をつけてやさしく弾いてみましょう」と

レッスンを始めたら「猫を撫でるように弾くんだよね?」と、表現していました。ちゃんと覚えてくれていたことが嬉しく感じました。

年中の生徒さんは指や腕に力が入りすぎていて、ピアノを弾いている手の形が崩れてしまっています。「やさしく弾いてね」と、伝えてはいるものの上手く伝え

きれなくて・・・。教室のピアノの上には、ある生徒さんのおばあちゃまが作ってくださった「見守りくま」が置いてあるのですが、「やさしく」を伝える

ために「ぬいぐるみを撫でる感じで」とお話をしたところ、年中の生徒さんは上手に弾けるようになりました。自宅にはお気に入りのぬいぐるみがあると

いう生徒さん、きっとお気に入りのぬいぐるみを撫でる感じが伝わったのでしょう。また別の年中の生徒さんは、おばあちゃまの家には本物の

猫がいるとのことだったので「猫を撫でている感じで」といつもお話をしてきました。先日のレッスンでも「手の形に気をつけてやさしく弾いてみましょう」と

レッスンを始めたら「猫を撫でるように弾くんだよね?」と、表現していました。ちゃんと覚えてくれていたことが嬉しく感じました。初めての スタッカートを学習する時にも、「熱い鍋を間違って触ったときのように」と、説明するのですが、これも熱い鍋を触ったことがある生徒さんならば、 イメージがしやすいと思います。私もよくやってしまうのですが、調理中のフライパンに手の甲が触れてしまった・・・・これ、びっくりしますよね? 触れてもすぐに離してしまう、あの感じがスタッカートです。自分の経験に基づいたイメージならば想像することができますが、熱い鍋を触った経験がなければ 心には響きません。小学1年生の生徒さんは熱い鍋を触ったことがないとのことだったので、スタッカートの説明を「縄跳びのジャンプ」に変えました。 縄跳びを上手に跳ぶためにはジャンプをします。あのジャンプをする感じがスタッカート。足が地面についたらすぐジャンプをする感じです。

何かを伝える時には、身近なものに言い換えたり経験したことに置き換えると、より具体的になってイメージが湧いてきます。先日の「海のイメージ」での お話も同じことで、漠然とした「海」ではなくて、どのような?どんな?を考えると、よりわかりやすい表現になるのではないでしょうか?それにしても、 具体的な言葉で他の人にわかってもらうって難しいです。まだまだ私も精進が足らない?