講師から

3kと言えば労働条件を表す言葉として、少し前によく聞かれる言葉でした。実はピアノにも「ピアノの大切な3k」があるのですが、ご存知でしょうか?・・・という私、

他のピアノの先生から教わってきました。私もそのように表現することを知らなかったのですが、「なるほどね〜」と、納得。実に上手に表現されています。

私も含めて生徒の皆さんも、気をつけてピアノの練習に励んでいきましょう。

ピアノを弾くためには楽譜を見ます。楽譜を見たら書いてあることを 「考える」これが1つ目のk。何も考えずに弾いていたのでは、感動は生まれません。そして次にピアノを弾きますが、弾く時に「聴く」 これが2つ目のk。自分がどんな音を出したのか、聴くことは大切です。1つ目のkも2つ目のkも、 レッスン中によく言っている言葉です。特に「聴く」ことに関しては、自分の音をよく聴くように指導しているつもりです。聴いていなければより良いものに することはできません。「聴いて」という言葉、私だけではなく指導者ならば、よく使っている言葉だと思います。

そして最後のkは、私も思い つかなかった「感じる」kです。自分が出した音・曲を聴いてどう感じたか?楽しい?キラキラしてた?感動した? もちろん、音をミスした・していないを 聴くことも重要ですが、その曲のイメージに合っているかどうかを感じることも重要です。自分の演奏した曲から何かを感じ取るって、結構難しいかも? ですね。毎日の練習に追われている身としては、いちいち感じ取ってなんかいられな〜い が正直なところかもしれません。それでも、今日からは 「ピアノの大切な3k」を頭の片隅に入れて、練習に励んでみませんか?

ピアノを弾くためには楽譜を見ます。楽譜を見たら書いてあることを 「考える」これが1つ目のk。何も考えずに弾いていたのでは、感動は生まれません。そして次にピアノを弾きますが、弾く時に「聴く」 これが2つ目のk。自分がどんな音を出したのか、聴くことは大切です。1つ目のkも2つ目のkも、 レッスン中によく言っている言葉です。特に「聴く」ことに関しては、自分の音をよく聴くように指導しているつもりです。聴いていなければより良いものに することはできません。「聴いて」という言葉、私だけではなく指導者ならば、よく使っている言葉だと思います。

そして最後のkは、私も思い つかなかった「感じる」kです。自分が出した音・曲を聴いてどう感じたか?楽しい?キラキラしてた?感動した? もちろん、音をミスした・していないを 聴くことも重要ですが、その曲のイメージに合っているかどうかを感じることも重要です。自分の演奏した曲から何かを感じ取るって、結構難しいかも? ですね。毎日の練習に追われている身としては、いちいち感じ取ってなんかいられな〜い が正直なところかもしれません。それでも、今日からは 「ピアノの大切な3k」を頭の片隅に入れて、練習に励んでみませんか?

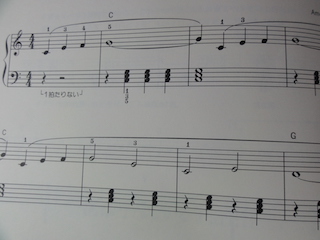

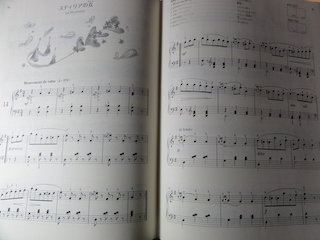

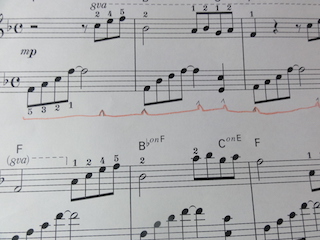

「ピアノひけるよ!」シリーズや「ぴあのどりーむ」などのテキストは、ピアノを学ぶための教則本なので、指番号が事細かに書いてあります。順を追って

学習していくようになっていますから、指ひろげや指くぐり、音階の指番号なども丁寧に書いてあります。一方、ポピュラーの楽譜や合唱の伴奏譜は、

強弱記号や楽語は書いてありますが、指番号についてはほとんど何も書いていない状態です。ペダルの記号も書いてありませんから、自分で考えて演奏する

ことになります。初心者向けの楽譜でしたら書いてあったりしますが、基本的には弾ける人向けの楽譜ですから何も書いてありません。

「ピアノひけるよ!」シリーズや「ぴあのどりーむ」などのテキストは、ピアノを学ぶための教則本なので、指番号が事細かに書いてあります。順を追って

学習していくようになっていますから、指ひろげや指くぐり、音階の指番号なども丁寧に書いてあります。一方、ポピュラーの楽譜や合唱の伴奏譜は、

強弱記号や楽語は書いてありますが、指番号についてはほとんど何も書いていない状態です。ペダルの記号も書いてありませんから、自分で考えて演奏する

ことになります。初心者向けの楽譜でしたら書いてあったりしますが、基本的には弾ける人向けの楽譜ですから何も書いてありません。大学で 幼児教育の学習をしている生徒さんは、学校の課題にピアノ演奏と弾き歌いがあります。1週間に2~3曲の弾き歌いの課題をこなさなければならない生徒さん。 当然ですが、弾き歌いの伴奏譜に指番号は書いてありません。自分のレベルよりも簡単な曲(初見で弾ける楽譜)でしたら、はっきり言ってどんな指番号でも パパッと弾けてしまうのですが、練習をしないと仕上がらないレベルの曲になると、指番号が命取りになります。やはり弾きやすい指番号というものが あるので、できるだけ指の負担にならずにミスが起こりにくい指番号を探すことになります。

弾き歌いの伴奏譜でもポピュラー系の楽譜でも考え方は 同じで、基本の指番号を軸に前後の音の並びから適切な指番号を探します。適切な指番号かどうかの見極めは、演奏している時の手の運びが綺麗かどうかが 1つの目安です。あまりに手がクネクネと見た目に綺麗でない場合は、きっと他に適切な指番号があると思います。もちろん弾き手が弾きやすく感じているか、 無理がないか・・・も重要なポイントになりますが、音の繋がりを優先するために、多少の無理は仕方がないことも。無理はしていないけれど、音がブチブチ 切れているようでは適切とは言えません。

和音の基本の指番号、音階の基本の指番号などは、教則本テキストに出てきているはず。特に音階の 指番号は、調によって(始まりの音によって)微妙に指番号が違っているはず。何気に進んできていますが、実は重要な学習をしています。それらの内容を 頭に入れて自分で最適な指番号が探せるようになると、様々な曲が自由に楽しく弾けるようになります。最適な指番号が決まったならば、必ず指番号を楽譜に 書き込むようにしましょう。毎回違った指番号で弾いていると音ミスの原因にもなり、演奏が安定しません。自分の指を曲に慣らすためにも、決めた指番号は 守るようにしましょう。

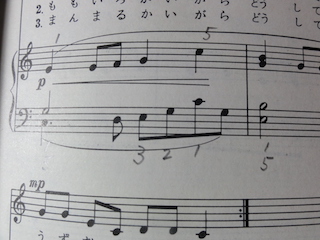

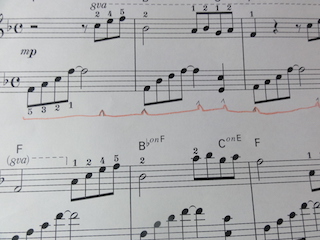

スラーの学習に入った生徒さんが2人いらっしゃいます。スラーは、ピアノ学習を始めてから早い段階で出てくる記号です。スラーは「音を繋げてなめらかに

弾くこと」ですが、生徒の皆さんに気をつけて欲しいのは「切ること」です。えっ!スラーって切っちゃっていいの?どういうこと?不思議に思われても

仕方がありません。さて、どんなことに気をつけて演奏しましょうか?

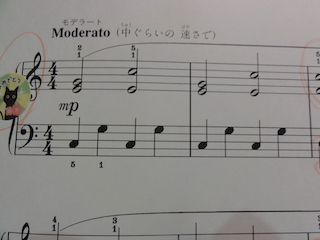

スラーの学習に入った生徒さんが2人いらっしゃいます。スラーは、ピアノ学習を始めてから早い段階で出てくる記号です。スラーは「音を繋げてなめらかに

弾くこと」ですが、生徒の皆さんに気をつけて欲しいのは「切ること」です。えっ!スラーって切っちゃっていいの?どういうこと?不思議に思われても

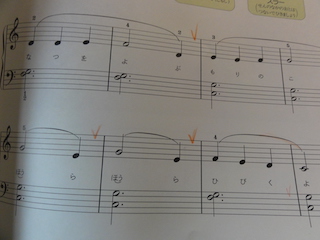

仕方がありません。さて、どんなことに気をつけて演奏しましょうか?スラーの記号を学習する前から、ピアノは一音一音を切らないで演奏することを 学んでいます。例えば、スラーも何もない楽譜の曲を弾く場合、スタッカートの記号があれば別ですが、1つ1つの音をわざわざ切って演奏するようなことは していません。知らず知らずの間に自然に音を繋げています。普通に弾いていても音は繋がって綺麗に弾いているのです。そうしたところにスラーの学習が 入ってくるのですが、もちろん、普通に綺麗に弾いてくれています。何が問題?問題は、スラーが終わった最後の音。スラーは、線で結ばれた中の音を綺麗に 繋げて弾きますから、線が終わった音で一旦、音の繋がりも終わりにしなければなりません。スラーの最後の音で音を切って欲しいのですが、学習したばかりの 生徒さんは、そのままずっと綺麗に音を繋げて弾いてしまうことが多いです。写真の楽譜の赤チェックが入っているところでは、次の音を弾く前に一瞬、パッと 鍵盤から指を離して演奏しましょう。

スラーの弾き方は、小学生の生徒さんの宿題に出される「音読」と似ていると思います。公園に行きました 楽しかったです明日も行きたいです 何とも読みにくい文章になっていませんか?やはりここは、公園に行きました。楽しかったです。明日も行きたいです。 こちらの方が読みやすいです。実際に声に出して読んでみるとわかりますが、文章の 。の部分、句点の場所で一呼吸置いて読んでいませんか?休憩とまでは 言わなくても、1つの文章をまとまって読んでいないでしょうか?ピアノのスラーもこれと一緒。1つのスラーが1つのまとまりですから、いくつものスラーを まとめて繋げて弾くことは避けなければなりません。

スラーが終わっている音で切ることに注意ができるようになったら、スラーの切り方にも 注意をしていくようにしましょう。言葉としての「切る」は、スタッカートの「切る」と同じですが、スタッカートが即座に鍵盤から指を離して演奏する 「切る」に対して、スラーは、音符の長さを守った上で「切る」ことをしますから、やさしい切り方になります。慣れない間はスタッカートのように 乱暴気味に切ってしまいがちですが、それは注意をしたいところ。また、スラーにつられて、もう片方の手の音も切れてしまうなど、不自然な弾き方になって しまうのもスラー学習に進むと起こりがちです。スラー自体の弾き方は簡単に会得できますが、スラーに関連した別のことが正しくできるようになるには時間が かかります。1つ1つを丁寧に進めていきましょう。

どの曲を練習するときでも、速い速さで弾いてしまう生徒さんがいらっしゃいます。速くてスルスル弾けていればOKですが、つっかかりが多かったり止まったり

している場合は、練習する速さをゆっくりにするべき。1小節単位で曲が止まってしまうなんて言語道断。「弾けなければゆっくり練習」が鉄則です。

どの曲を練習するときでも、速い速さで弾いてしまう生徒さんがいらっしゃいます。速くてスルスル弾けていればOKですが、つっかかりが多かったり止まったり

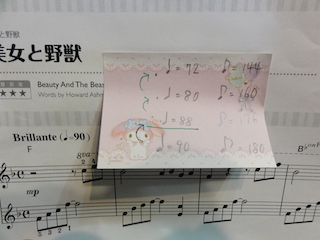

している場合は、練習する速さをゆっくりにするべき。1小節単位で曲が止まってしまうなんて言語道断。「弾けなければゆっくり練習」が鉄則です。「美女と野獣」を練習中の生徒さんも、速い速さで弾いてしまう生徒さんのお一人。前回のレッスンで「もっとゆっくり弾かないと。速過ぎるよ。」と、お話を したところ「ゆっくりがわからない」と一言。生徒さんの横で、「このくらいの速さで」と、私が実際にゆっくりの速さで冒頭部分を弾いてレッスンは終了と なったのですが、私の中で「ゆっくりがわからない」の言葉が妙にひっかかりました。今弾いている速さよりも遅くすることがゆっくりになるのですが、 そもそも生徒さん本人は、自分が弾いている曲の速さがわかっているのかな?と思ったり、きちんと数えているのかな?メトロノームは使っているのかな?・・ ・・と、様々な考えが浮かんできて、どうしたものか・・・と、考えました。私、こう見えて考えているのですよ。そうして次のレッスンにやって きた生徒さん、ゆっくりの速さで曲の最後まで弾くことができていました。以前は1小節単位でつっかかり弾きで弾いていて、何の曲を演奏しているのか わからないくらい酷い演奏(失礼!)でしたが、ペダル学習ができるほどに上達。曲はスルスル弾きからの出発になるので、ここから曲のイメージを膨らませて いくことになります。生徒さんがどのようにして修正したのかを聞くことを忘れましたが、ゆっくり練習の進め方を生徒さんにお話しさせていただきました。

こちらの曲で説明すると、この曲は♩=90 の設定です。これは仕上がりの速さですから、最初からこの速さでスルスルと弾くことは無理。そこでゆっくり 練習をするわけですが、メトロノームの表示をみると90の設定はないので、近い数字の88を仕上がりの速さにします。ゆっくりにするということは、数字は 小さくなっていきますから、まずは2目盛り減らして80、さらに2目盛り減らして72・・・と言った具合に書き出していきましょう。(今回は2目盛りづつ 減らしていきましたが、1目盛りづつでもいいです)今回の曲では8分音符の正確性を出したいので、8分音符単位でのメトロノーム表示も書き込みましたが、 曲によっては必要がないものもあります。要は、仕上がりの速さからどんどんゆっくりの速さに数字を落としていけばいいのです。そうして無理なく弾ける 速さからの練習に取り掛かりましょう。

なかなか自分から率先してメトロノームに合わせてくれる生徒さんはいらっしゃいませんが、今、自分が弾いて いる曲の速さはどれくらいかな?と、ちょっとした好奇心からメトロノームに触れてみたり、この曲の本当の速さはどれくらいかな?と、興味を持つことに 上達の鍵は隠されているように思います。ゆっくり練習の仕方、速さの合わせ方を学習した生徒さんなら、これからは言われなくても、指示されなくてもやって ほしいなぁ・・・と、私からの要望です。

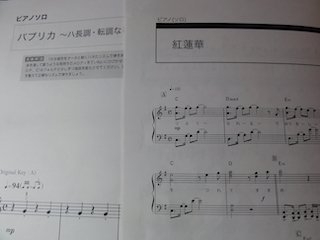

初級テキストを学習中の生徒さんが「この曲弾きたい」と持ってきたのは、まさかのフラット3つ。フラットの学習はしてきたけれど、いきなり3つも入った

曲の練習は無理じゃないかな?それに楽譜の中の音符もたくさんあって、テキストのレベルからはかけ離れていると判断しました。なんでも自宅にあった楽譜

だそうで、保護者の方でも弾かれるのかしら?・・・と勝手に思いましたが・・・・。

初級テキストを学習中の生徒さんが「この曲弾きたい」と持ってきたのは、まさかのフラット3つ。フラットの学習はしてきたけれど、いきなり3つも入った

曲の練習は無理じゃないかな?それに楽譜の中の音符もたくさんあって、テキストのレベルからはかけ離れていると判断しました。なんでも自宅にあった楽譜

だそうで、保護者の方でも弾かれるのかしら?・・・と勝手に思いましたが・・・・。楽譜は、通常、楽器店で購入することになります。私の場合は、 レッスンで使用する決まった楽譜は、楽器店の担当の方にお願いをして持ってきていただくこともあるのですが、自分の目で確かめたい楽譜や見比べたい楽譜 がある場合は、池袋か銀座のヤマハに出かけます。かなりの量の楽譜が揃っていて、私は1日お店にいても飽きないほど。(笑)生徒さん自身が弾きたい曲の 楽譜を購入する場合でも、ヤマハに行けば大抵は揃うと思いますが、楽譜のために池袋まで・・・1日仕事になっちゃう・・・時間も行ける日もないし・・・って 考えるのが本当のところだと思います。楽譜屋さんに行って楽しめる人って、音楽関係の仕事をしている人か音大生くらいなもの。でも、弾きたい曲の楽譜が 欲しいって思う時は、「ぷりんと楽譜」をオススメしています。先程のフラット3つの楽譜を持っていらっしゃった生徒さんにもお話をさせていただきましたが、 これ、かなり便利です。

ぷりんと楽譜は、1曲づつ楽曲が購入できるサイトで、パソコンやスマホで「ぷりんと楽譜」と検索すると出てきます。 何が1番便利かというと、同じ1曲でも楽譜のレベルが様々に分かれていること。人気の曲になってくると、超初級、初級、初中級、中級、中上級、上級と 分かれているものもあります。サンプルの楽譜を見ることができて、曲によっては冒頭部分の演奏を聴けるものもあります。サンプル楽譜の画面で、フラットや シャープの数も確認できますし、なんとな〜くの音符も見れますから、日頃のテキストに見合っているかどうかの確認もすることができます。じっくりと時間を かけて楽譜選びができますし、お出かけをする手間をかけなくても自宅で購入できます。自宅にプリンターがある場合はそのまま自宅で印刷をしますが、そうで ない場合は、コンビニなどで印刷をするようです。

教室に在籍している生徒さんの中にも、ぷりんと楽譜で楽譜を見つけてきて、お気に入りの曲を 練習している生徒さんもいらっしゃいます。1つ気をつけて欲しいのは、初級・中級・上級・・・の言葉に惑わされずに楽譜を選んで欲しいこと。初級の楽譜の 中にも、かなりの力量が必要な曲もあります。初級なんて恥ずかしい・・・・というようなプライドは捨てて、楽譜の中身を見て選びましょう。せっかくの 弾きたい曲なのに、難し過ぎるあまり弾けない・・・なんてことのないようにしていきましょう。簡単に感じるくらいがちょうど良いです。弾きたい曲が 見つかったら、1度「ぷりんと楽譜」を覗いてみてください。

小学校高学年の生徒さんは、ピアノ学習を始めて2ヶ月が過ぎました。小さな年齢の生徒さんではないため、大人テキストでのレッスンをしています。アルペジオ

(和音の分散)の学習や和音の学習も終わり、今は8分音符の学習に進みました。これから付点8分音符などの、割り切れない音符の学習にも進みます。

進む進度が早いです。

小学校高学年の生徒さんは、ピアノ学習を始めて2ヶ月が過ぎました。小さな年齢の生徒さんではないため、大人テキストでのレッスンをしています。アルペジオ

(和音の分散)の学習や和音の学習も終わり、今は8分音符の学習に進みました。これから付点8分音符などの、割り切れない音符の学習にも進みます。

進む進度が早いです。ピアノ学習の始まりは、1つの旋律を右手・左手を使って演奏する形から入りますが、それが終わると旋律(メロディー)と 伴奏を演奏する形に移行します。この時に注意してもらいたいことは、メロディーを少し大きな音、伴奏を小さな音で演奏することです。小さな生徒さん相手 には、最初からそのようなことを要求するようなことはしませんが、大きな生徒さんや大人の生徒さんへは、できる・できない は別にして、メロディーと 伴奏の音のバランスの話をしています。演奏した音楽が耳に届いた時に、心地よい響きをしているかどうかがポイントです。要するに、他の人に聴いてもらう 時に、どちらの音楽を(右手?左手?)を聴いてもらいたいか、聴かせたいかを考えましょう。

実際のレッスンでは、わざと、右手だけを大きく 弾いたり左手だけを大きく弾いたりして、生徒さんに音楽の響きを聴いてもらっています。他の人の演奏を聴いてみると一目瞭然。私もこれ見よがしに(笑) 大袈裟に演奏するので、生徒さんもよく理解してくださるようです。が、しかし、思うように演奏できないのが現実です。私が最も簡単に演奏するので簡単に 出来るかと思いきや、そうは問屋は卸してくれません。そりゃぁ〜私、先生ですから・・・。右手を大きく弾こうと思えば左手も大きくなるし、左手を小さく 弾こうと思えば右手も小さくなるし・・・どちらかの手に釣られてしまいます。自分の手を思うようにコントロールすることには訓練が必要なので、まずは、 どのように弾きたいのかを意識するところから始めましょう。

ここから先もっと学習が進んでいけば、単純にメロディーが大きく伴奏小さく、の弾き方 だけではなく、伴奏の中にも出したい音、出すべき音が出てきますし、伴奏の響きの上にメロディーを乗せて弾くような調和を考えて演奏するような曲も 出てきます。まずは、第一段階のメロディーと伴奏の音のバランスを考えるところから出発です。どの部分を聴いてもらいたいのか・聴かせたいのか、聴いて くれる人のことを考えて演奏をしてみると、音の出し方もわかってくると思います。耳に心地よい音楽を求めていくようにしましょう。

お子様のピアノを弾いている時の手の様子、まじまじと見たことがあるでしょうか?写真の中の左手、様子がおかしくありませんか?そう、手首が下がって

しまっています。簡単な曲を弾いている間は、手首が下がっていても弾けてしまいますが、学習が進むと、スラーが綺麗につながらない・指が速く動かない・

手の動きに負担がかかってしまい疲れやすくなるなど、ピアノが楽しく弾けない状況に陥ります。そうなるとピアノ学習が思うように進まなくなるので、ピアノ

嫌いになってしまう可能性があります。せっかく練習をしてきたピアノ、わざわざピアノ嫌いを自分で作らなくてもいいんじゃない?

お子様のピアノを弾いている時の手の様子、まじまじと見たことがあるでしょうか?写真の中の左手、様子がおかしくありませんか?そう、手首が下がって

しまっています。簡単な曲を弾いている間は、手首が下がっていても弾けてしまいますが、学習が進むと、スラーが綺麗につながらない・指が速く動かない・

手の動きに負担がかかってしまい疲れやすくなるなど、ピアノが楽しく弾けない状況に陥ります。そうなるとピアノ学習が思うように進まなくなるので、ピアノ

嫌いになってしまう可能性があります。せっかく練習をしてきたピアノ、わざわざピアノ嫌いを自分で作らなくてもいいんじゃない?そもそも手首が 下がる原因は何でしょう?発達段階にある小さなお子様の場合は、手首の筋力が備わっていないことも原因の1つです。長時間、綺麗な手の形を維持するだけの筋力が ないので手首を下げてしまい、その結果、力尽くで鍵盤を押さえようとする力が働きます。そうすると、指バタバタ状態にもなってしまいます。できるだけ 力を入れずに、手の形に注意をしながら弾いていくようにしていきましょう。他には、椅子の高さが合っていない、椅子と鍵盤の距離が近すぎる、足が床に ついていないなど、姿勢に関係することが考えられます。椅子の高さは、真横から見た時に、鍵盤と腕の位置の高さが同じになっているように設定すると よいでしょう。椅子の高さが低いと、鍵盤に手を置いた時に手首が下がってしまいます。また足台がなく足をぶらぶらさせていると、ふんばることができない ため、体を支えられず手に余計な力がかかってしまい、手首が下がる原因になります。みかん箱の中に雑誌などを入れて、簡易的な足台を作るとよいでしょう。

自宅の電子ピアノではできているのに、教室のピアノで演奏する時だけ手首が下がっている場合は、電子ピアノでの練習が手首を下げる原因と なっている場合があります。どういうこと?電子ピアノとピアノでは、音の出し方に違いがあるためです。電子ピアノは電気信号で音を出しますが、ピアノは ハンマーで音を出します。音を出すために必要な筋力が違ってくるので、ピアノで演奏をすると手首が下がってしまうことも有り得るのです。同じピアノでも、 アップライトピアノよりはグランドピアノ、グランドピアノよりもコンサートピアノが、より大きな筋力を必要とします。同じピアノでも、ピアノが大きくなれば なるほど、必要とされる筋力も大きくなります。

手首が下がったままの練習で1番怖いのは、その悪いクセが根付いてしまうことです。長い時間を かけてクセになったものを矯正するには、これまた長い時間が必要です。演奏に限界がきてしまってから直そうと思っても、難しい場合があります。正しい 手の形で演奏する音は、大きな音も出ますし指も速く動きます。手首が下がっていることに気がついたら、即座に対策を取ることをオススメします。

シャープ、フラット、ナチュラル・・・など、その時の音を変化させる記号を臨時記号と言います。ある程度の音読みが進み、音符の長さが理解できてくる

ようになると、臨時記号の学習に進みます。小さな生徒さん相手には「右の黒い鍵盤を弾く」「左の黒い鍵盤を弾く」と説明をしていますが、実際にはこの

説明は嘘。ごめんなさい、私、嘘を教えちゃってます。ただこの説明は小さな生徒さん限定です。きちんと保護者の方には説明をさせてもらって、取り敢えずの

嘘の説明をさせてもらっています。それは何故?手取り早く理解して弾いてもらうには、1番わかりやすい説明だからです。当分は、この説明で学習を進める

ことができます。

シャープ、フラット、ナチュラル・・・など、その時の音を変化させる記号を臨時記号と言います。ある程度の音読みが進み、音符の長さが理解できてくる

ようになると、臨時記号の学習に進みます。小さな生徒さん相手には「右の黒い鍵盤を弾く」「左の黒い鍵盤を弾く」と説明をしていますが、実際にはこの

説明は嘘。ごめんなさい、私、嘘を教えちゃってます。ただこの説明は小さな生徒さん限定です。きちんと保護者の方には説明をさせてもらって、取り敢えずの

嘘の説明をさせてもらっています。それは何故?手取り早く理解して弾いてもらうには、1番わかりやすい説明だからです。当分は、この説明で学習を進める

ことができます。シャープ、フラット、ナチュラルがいくつも入った曲が宿題だった生徒さん、楽譜を見ただけでゲッソリしてしまいそうですが、 何とも変な音で練習をしてきました。この曲を練習してきた生徒さんならよくご存知ですが、こちらの曲、見た目はゲッソリしてしまうのですが、この通りに 音を読んでいくと最も簡単に弾けてしまう曲です。臨時記号は音符の左側に書かれますから、まずは1音1音ゆっくりと鍵盤を確認して練習をするようにしま しょう。シャープは右にある黒い鍵盤、フラットは左にある黒い鍵盤を弾く記号、ナチュラルはその黒い鍵盤を元に戻す(白い鍵盤に戻す)記号です。記号の 意味はわかっているはずなのに、適当に弾いてしまう生徒さん。私は答えを教えることはしないので、記号の説明をして生徒さんに仕上げてもらいました。 ちゃんと一人でもできるのに、もったいないよ。(横で見ているとできる生徒さんの場合は、自宅での付き添い練習ができていない生徒さんに多いです。 やはり小学生の間は孤独な練習は避けた方がいいと思います・・・・)

最後に、正式なシャープ、フラットの説明ですが、「シャープは半音上げる、 フラットは半音下げる」です。臨時記号を学習してきた生徒さん、シャープ、フラットがごっちゃになっていないでしょうか?「取り敢えず黒い鍵盤」なんて いう覚え方をしていると、変な音で演奏をすることになりますから注意を。ここで問題です。ファのフラットってどこ弾くの?シのシャープは?小学生以上の 生徒さんには説明をしてきているはずですが、わかっているでしょうか?

全音符や2分音符などの伸ばす音符の曲に入れるペダルは上手に踏めていても、流れるような旋律の曲に入れるペダルになると、なかなか上手にペダルを

踏めなくなることがあります。ペダルの踏み方は同じはずなのに、同じように踏んでいるつもりなのに、音の濁りが発生してしまうことがあります。

それくらいペダルを踏む作業は難しいです。ペダルの踏み方にも実は様々あり、ガッツリ踏んでしまうペダルや、浅く踏む半ペダル、音の響かせ

方によっては同時に踏んだり、音を出す前から踏んでいたりするものもあります。1番多く使われる基本的なペダルの踏み方は、音の後に、打鍵後に踏む

ペダルです。まずは基本のペダリングをマスターしなければなりません。

全音符や2分音符などの伸ばす音符の曲に入れるペダルは上手に踏めていても、流れるような旋律の曲に入れるペダルになると、なかなか上手にペダルを

踏めなくなることがあります。ペダルの踏み方は同じはずなのに、同じように踏んでいるつもりなのに、音の濁りが発生してしまうことがあります。

それくらいペダルを踏む作業は難しいです。ペダルの踏み方にも実は様々あり、ガッツリ踏んでしまうペダルや、浅く踏む半ペダル、音の響かせ

方によっては同時に踏んだり、音を出す前から踏んでいたりするものもあります。1番多く使われる基本的なペダルの踏み方は、音の後に、打鍵後に踏む

ペダルです。まずは基本のペダリングをマスターしなければなりません。ペダルの上手・下手はズバリ、タイミングです。曲の弾き始めは何も音の ない状態から始まりますから、一音目を弾いたらすぐにペダルを踏みます。最初は踏むだけなので、皆さん上手に踏み込めます。問題は踏みかえ時。次に ペダルを踏みたい音で踏みかえをすることになるのですが、先ほど書いた通り、音を弾いてから(打鍵をしてから)ペダルを踏むようにタイミングを合わせ なければなりません。弾き始めと違って、既に前のペダルを踏んでいる状態から一度ペダルを上げて踏み込むことになります。このタイミングが難しいのです。 踏みかえの音を弾くときに足(ペダル)を上げる、即座に踏み込む・・・・この繰り返しになります。ペダルから足を早くに上げてしまうと、音の響きが 途切れてしまいます。反対に上げることが遅くなった場合は、前の音と後の音が重なってしまい音の濁りが生じます。弾く音によっては、たまたま濁らない 同じ和音の音のこともありますが、いつもいつもそうであるとは限りません。濁りのないペダルを踏むためには、タイミングを掴むことが大切です。

さてそのタイミング、時間にしたら本当に僅かな差です。1秒なんてないと思います。その僅かな差を絶妙に合わせるためには、やはり「耳」が 重要な働きをします。「ペダルは耳で踏む」と言われます。濁っているか・濁っていないかを自分で聴いて確かめて直していきます。踏みかえをする音は わかっているのですから、自分が求める音楽が奏でられているのか、曲のイメージに合っているのかを考えていきましょう。生徒さんの多くは、ペダルを 上げる作業が中途半端であるために、音が濁ることが多いです。踏むことばかりに集中して焦ってしまうのでしょう。ペダリングは慣れの部分も大きいので、 これからたくさんの経験を通して上達できたらいいと思います。

ピアノ学習の始まりは、右手も左手も真ん中のドの音から弾き始めます。右手も左手も1番の指で、真ん中のドを弾く固定曲です。12345の順番で右手は

ドレミファソ、左手はドシラソファを弾くことになります。しかし音の学習も進んでいくと、固定された指番号では当然ですが弾くことができなくなっていきます。

10本の指よりもピアノの鍵盤の数の方が圧倒的に多いですし、いつもいつも繋がった音を弾くわけでもありません。指広げや指縮めをしなが曲の練習に入って

いきます。

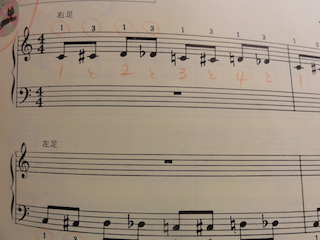

ピアノ学習の始まりは、右手も左手も真ん中のドの音から弾き始めます。右手も左手も1番の指で、真ん中のドを弾く固定曲です。12345の順番で右手は

ドレミファソ、左手はドシラソファを弾くことになります。しかし音の学習も進んでいくと、固定された指番号では当然ですが弾くことができなくなっていきます。

10本の指よりもピアノの鍵盤の数の方が圧倒的に多いですし、いつもいつも繋がった音を弾くわけでもありません。指広げや指縮めをしなが曲の練習に入って

いきます。曲の練習をしていくときに、まず見て欲しいのは音です。何の音が書いてあるのか、先に音の確認をします。音の確認が終われば、次に 指番号の確認です。何の音を何番の指で弾くのか、確認する順番を間違えないようにしましょう。特に曲の途中で生徒さんがやってしまうのは、音の確認を せずに指番号だけを見て弾いてしまうこと。1➡2と書いてあるからと言って隣の音を弾くとは限りません。指広げで弾く場合は、隣の音ではない音に跳び ます。・・・というか学習が進めば、そんな簡単な指番号はいちいち書いてありません。気をつけて欲しいから、わざわざ指番号が書いてある場合がほとんど です。

時々、生徒さんに「これ、何の音?」と聞くと「3の音」と答えてしまうこともあります。3の音って何?音には番号はありません。その 時点で音よりも先に指番号が視界に入っている証拠です。このことからもわかるように、五線の音ではない他のものを先に見てしまうために、楽譜に音名を 書くことは禁止なのです。楽譜は、必ず何の音なのかを先に見るようにしていきましょう。音だけでもなく、指番号だけでもなく、どちらも大切な楽譜の 情報です。楽譜の中の情報を取りこぼさないように、しっかりと楽譜と向き合っていきましょう。

1ページ、2ページにもなる曲の練習になると、同じ曲の中でもガラッと雰囲気の違う音楽が出てくるようになります。簡単な言葉で言い表すと、「優しい音楽」

だったり「元気な音楽」、「暗い音楽」など「あっ、今までと何か違うな」と感じる旋律が出てくると思います。その違った場面の音楽は、やはり音楽の

雰囲気に合わせて違った気持ちで弾かなければなりません。

1ページ、2ページにもなる曲の練習になると、同じ曲の中でもガラッと雰囲気の違う音楽が出てくるようになります。簡単な言葉で言い表すと、「優しい音楽」

だったり「元気な音楽」、「暗い音楽」など「あっ、今までと何か違うな」と感じる旋律が出てくると思います。その違った場面の音楽は、やはり音楽の

雰囲気に合わせて違った気持ちで弾かなければなりません。大人の生徒さんとのレッスンでのこと、ブルグミュラーを練習されている生徒さんの 演奏は、楽譜通りに弾かれていますが何だか一本調子。真面目な音楽でいいのですが、雰囲気が変わりません。楽譜に書かれていることを忠実に再現すること ばかりに気を取られていると、面白味のない音楽が出来上がってしまいます。今、弾いているその場面はどんな雰囲気?ちょうちょが飛び回っている?お友達と おしゃべりしている感じ?お花畑?雷が光ってピカー!・・・なんのこっちゃっ!って感じですが、音楽って結局そういうこと。その場面をどんなふうに感じて いるのか、自分が思わなければ相手に伝えることはできません。自分が思ってもいないことは表現をすることもできません。まずは自分なりの気持ち・感じたこと を思いながら演奏をしてみましょう。

ピアノ学習を始めたばかりの生徒さんでも、曲が短いからと言って「考えられない」ということにはなりません。 短い曲でも「どんな雰囲気の曲かな?」と考えることはできるはず。難しい場面を想像しなくても、それこそ「優しい感じ」「行進する感じ」「飛び跳ねている 感じ」など、自分の感じたことを思いながら演奏をすると、曲の仕上がりも違ってきます。曲名からいろいろと想像してみてもいいですね。これが正解!という ものがあるわけではありません。自分がどう感じて演奏しているのかが大切です。特にブルグミュラー以上の学習をしている生徒さん、場面ごとの音楽を 考えて気持ちを切り替えてみましょう。そうすれば弾き方も変わってくるはずです。

生徒さんの弾き方で最近特に多いことは、弾き始めの音をミスした音で出てくること。はっきり言って「何やってんの?」と、突っ込みどころ満載です。私、

笑いながら注意をしていますが、これ、絶対にやっちゃいけないことです。だって、弾き始めの音ですよ!間違えずに弾き始めるのが普通でしょ!

生徒さんの弾き方で最近特に多いことは、弾き始めの音をミスした音で出てくること。はっきり言って「何やってんの?」と、突っ込みどころ満載です。私、

笑いながら注意をしていますが、これ、絶対にやっちゃいけないことです。だって、弾き始めの音ですよ!間違えずに弾き始めるのが普通でしょ!日頃は「間違えても大丈夫。直したらいいんだから・・・」と言っています。確かにそうですが、弾き始める前はいくらでも確認をする時間があるはず。「何の 音から始まるんだっけ・・・?」って、楽譜も鍵盤も見る余裕があります。それなのに第一音目から違う音で弾き始めるということは、ピアノのこと、曲の こと、何にも考えていないでしょ?って言われても仕方がありません。グシャッと弾き始めてしまう生徒さん、本当に多いです。そして次に多いのは、第一音目は 正しく弾き始めても、弾き始めてすぐに1小節も弾き終わらない間に、これまた弾き直したり違う音を弾いてしまったりの生徒さん。これもやっちゃいけない です。初見演奏で弾いている曲ではないのですから、どのような曲で何の音で・・・って基本的にはわかっている曲ですから、1小節目で弾き直すようなことは 避けなければなりません。せっかくの曲が台無しです。

写真の曲を弾こうとするとき、もちろん第一音目の音は確認をして、弾き始めの音に指を セットして弾くことになります。和音で指広げの曲ですから、注意をしてセットしましょう。でもまだ弾いてはいけません。何故?その次に弾く音の確認も して欲しいのです。この曲の右手の第二音目は5番の指を広げなければ音ミスしてしまう曲です。「その次の音は指を広げなきゃ・・・」くらいは頭の中で 確認をしてから弾き始めて欲しいのです。いつも言っていますが、曲の最初の2~3小節を頭の中で確認をしてから弾き始めましょう。どのくらいの曲の速さで 弾き始めるのか・どんな曲だったかを確認する時間を取って欲しいと思います。そうすることで、弾き始めの小節で弾き直したり音ミスをすることはなくす ことができます。

曲を弾き始める時の確認は、小さな生徒さん・大きな生徒さんに関わらずやって欲しいことです。ピアノは落ち着いた気持ちでな ければ上手に弾くことができません。慌てた状況の中で弾くことのないよう、気持ちも手も落ち着いた状態を作ってから弾き始めましょう。さぁ、楽しい 音楽の始まりです。このくらいの気持ちの余裕が欲しいです。

バッハのメヌエット(実はバッハが作曲したものではないということ、わかっていますが)を物の見事な演奏で披露してくれた生徒さん。何が見事だったのか

と言うと、スタッカートの切り方が絶妙でした。この時代=バロック時代に合った切り方だったのです。どうしてそのような切り方になったのでしょう?

バッハのメヌエット(実はバッハが作曲したものではないということ、わかっていますが)を物の見事な演奏で披露してくれた生徒さん。何が見事だったのか

と言うと、スタッカートの切り方が絶妙でした。この時代=バロック時代に合った切り方だったのです。どうしてそのような切り方になったのでしょう?

演奏が終わって生徒さんに「何でそんな風に切ったの?」と尋ねてみました。生徒さんは間違った弾き方をしたのかと戸惑っているようでしたが、 「とても上手な切り方だったよ」と言うと安心したように「この曲の雰囲気が優しかったから、優しく切った」と答えてくれました。へぇ〜なるほど。曲の 雰囲気から推測して、スタッカートの弾き方を丸く優しく弾いたのですね。実は、このバロック時代の曲の演奏は、ノンレガート奏法といって音をつなげる 弾き方をしません。それはバロック時代に使われていたチェンバロを意識して演奏をするため。実際のバロック時代の楽譜にはレガートもスタッカートも、 強弱記号まで何も書いてありません。何も書いていない楽譜を読み解きながら、演奏をしていくことになります。生徒さんが目にしている楽譜は、ピアノで 演奏をすために守った方が良いスラーやスタッカートを書いてくれている、といったところでしょうか。今回はバロック時代の音楽の弾き方と、生徒さんの 感じる心が一致して、絶妙な演奏になったということですね。

今回の曲ではたまたまスタッカートのはね方が、優しく落ち着いた雰囲気の曲でし たが、曲によってはキレッキレで演奏した方が良いスタッカートもありますし、重いスタッカートを弾きたい曲もあるでしょう。まずは、自分が演奏している 曲がどんな感じで、どんな風な音を出したいのか、心で感じたままを表現していきましょう。感じているだけで実践しなければ欲しい音は出せませんが、何も 感じないまま演奏していては先に進めません。11月の最初の記事での「ピアノの3K」を覚えているでしょうか?「考える・聴く・感じる」です。感じる心、 大切に育てていきましょう。

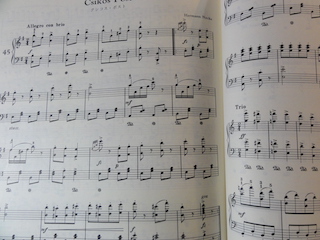

クラシックの名曲レッスンをしている生徒さんは中学生です。一通りの基礎学習を終えて、現在は自分の弾きたい曲を自由に選んでのレッスン。これまでに、

エリーゼのために・お人形の夢と目覚め・紡ぎ歌・トルコ行進曲などなど練習をしてきました。さて、次は何を弾こうかな?と考えたときに、長い指を

お持ちの生徒さんなので(実は中学生ピアノ男子)、オクターブがバンバン出てくる「クシコスポスト」を提案しました。生徒さんの頭の中は???で

いっぱいだったようで、「う〜ん」って言う感じ。それでも楽譜に目を通すと、よく知った感動の再会の曲となりました。

クラシックの名曲レッスンをしている生徒さんは中学生です。一通りの基礎学習を終えて、現在は自分の弾きたい曲を自由に選んでのレッスン。これまでに、

エリーゼのために・お人形の夢と目覚め・紡ぎ歌・トルコ行進曲などなど練習をしてきました。さて、次は何を弾こうかな?と考えたときに、長い指を

お持ちの生徒さんなので(実は中学生ピアノ男子)、オクターブがバンバン出てくる「クシコスポスト」を提案しました。生徒さんの頭の中は???で

いっぱいだったようで、「う〜ん」って言う感じ。それでも楽譜に目を通すと、よく知った感動の再会の曲となりました。曲名だけを聞いてもピン! と来る生徒さんは多くないかもしれません。でも、小学生以上の生徒さんなら、絶対に1度は聴いたことがある曲だと思います。今年は、例年通りの運動会が 行われませんでしたが、運動会では必ず流れる曲が「クシコスポスト」です。基礎学習を終えているので、ピアノで音を出さなくても楽譜の曲を頭の中で再現 することができる生徒さんは、少しの間楽譜とにらめっこしていましたが、「あ〜〜」と、曲がわかったようでした。そして生徒さんにとってはもう1つの 驚きがあって、この曲は生徒さんの親戚の方が、何年か前に演奏された曲だと言うのです。洗練された演奏だったようで、かなり感動をされたとのこと。 「曲名は知らなかったけれど、この曲だったんだ・・・。是非練習したい」と、次のレッスン曲が決まりました。

私たちの周りには、このように 聴いたことはあるけれど曲名を知らない曲って、たくさんあると思います。例えば、CMで流れている曲も、何度も何度も聴いている間に頭の中に残っていき ますが、誰の曲?何の曲?っていうこと、よくあると思いませんか?知らない曲は、何度も聴いている間に知っている曲になり、その曲が先々で弾きたい曲に なっていくこともあります。自分の知っている曲をピンポイントで聴くのも良いですが、時には、モーツアルトやベートーヴェンなど、ピアノ曲でもそうでなく ても流してみることも良いと思いますし、ピアノの名曲アルバムのようなものを聴いて、お気に入りの曲を見つけるのもよいものです。そして、自分で 演奏したい1曲を見つけられると、ピアノに対するモチベーションアップにもなると思いませんか?

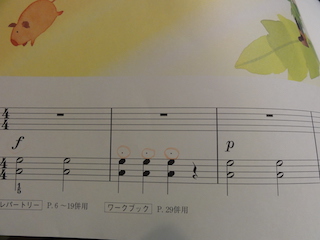

フォルテ、ピアノの強弱記号を学習した未就学児の生徒さんから、「これはいつまで続くの?」と、質問を受けました。おお〜、そうきましたか〜?どこまで

フォルテで弾いて、どこまでピアノで弾くのか、と「どこまで?」と言うことを深く考えて演奏していないので、質問を受けたことがとても新鮮に感じられ

ました。生徒さんは、強弱記号が書いてある小節だけが有効であると感じたようでしたが、どのように考えながら演奏したらよいのでしょうか?

フォルテ、ピアノの強弱記号を学習した未就学児の生徒さんから、「これはいつまで続くの?」と、質問を受けました。おお〜、そうきましたか〜?どこまで

フォルテで弾いて、どこまでピアノで弾くのか、と「どこまで?」と言うことを深く考えて演奏していないので、質問を受けたことがとても新鮮に感じられ

ました。生徒さんは、強弱記号が書いてある小節だけが有効であると感じたようでしたが、どのように考えながら演奏したらよいのでしょうか?ピアノ学習を始めてから最初に出てくる強弱記号は、フォルテとピアノです。フォルテは強く、ピアノは弱く の意味になりますので、生徒さんへは「フォルテは 強くだから元気に弾きましょう。ピアノは弱くだから優しく弾きましょう」と、説明をしています。強弱記号は、次に何かしらの強弱記号が出てくるまでは 前に出てきたものがずっと有効になります。1小節目でフォルテ表示があり、3小節目でピアノの表示が出てきている今回の楽譜の場合、1小節目と2小節目は フォルテで弾くことになります。3小節目からピアノで演奏しますが、次に何かしらの強弱記号が出てくるまではピアノで演奏することになります。曲の最後まで 何も新しい記号が出てこない場合は、最後までピアノで演奏します。

強弱記号の習い始めは、フォルテ・ピアノの2種類しか強弱記号も出てきません が、実際にはもっとたくさんの種類の強弱記号があります。簡単な曲の練習では、強弱記号が最初に書かれたまま他には何も書いていないこともありますが、 学習が進んで曲が難しくなっていくと、1曲の中での強弱記号も目まぐるしく変わっていくことになります。よ〜く見ておかなければ見落としてしまう原因に なってしまいます。強弱記号は、次に新しく出てくるまでの間は、強さ(弱さ)を維持していくようにしましょう。

普段は、新たに記号が出てきた ところで意識を変えることが自然なので、「どこまで?」ということに深くこだわっていませんでしたが、今回は新たな発見ができたと思います。長い間、 私の中では常識になっていたことでも、新しく学習をする生徒さんにはその小節だけなのか・ずっと続くのか、疑問に感じて当然です。これからも疑問に 思ったこと、何でも聞いてもらえると嬉しいです。

ピアノは単音で弾くだけではなくて、2つ・3つ、それ以上の音を一度に弾く「和音」も出てきます。和音は一度に弾かなければなりませんから、ピアノの鍵盤は

同時に押さえることになります。最初に出てくる和音は、ドミ、だったりドソだったりの、ごく簡単な和音の学習です。その和音、どんな気持ちで弾いているで

しょうか?

ピアノは単音で弾くだけではなくて、2つ・3つ、それ以上の音を一度に弾く「和音」も出てきます。和音は一度に弾かなければなりませんから、ピアノの鍵盤は

同時に押さえることになります。最初に出てくる和音は、ドミ、だったりドソだったりの、ごく簡単な和音の学習です。その和音、どんな気持ちで弾いているで

しょうか?普段から、指を立てること、手首を下げないことを伝えていますが、それは単音でも和音でも変わりません。同じことです。特に、5番の 指である小指は、指先で弾くよりも寝かした方が弾きやすいため、べチャンとした指の形になっていることが多いです。そう、この写真の指も寝ていませんか? これ、指のかなりの部分の面積がピアノの鍵盤に触れています。指が立っているとは言えない状態ですから、手首も下がってしまっています。結局、指が正しく 立てた状態で演奏ができていれば、自然と手首が持ち上がりますから、綺麗な手の形が出来上がることになります。和音の学習に入った生徒さんがやってしまう のは、この写真のように指先が広がってしまうこと。指先が鍵盤に向かっていないので、指がパカン と、広がってしまうのです。あまり格好のいいものでも ありません。これを正しい指の形に直すと手首も上がって、指先も鍵盤に向かって落ち着きます。

和音の学習に入ったら、「鍵盤を掴む」ことに 意識をしてみましょう。実際には鍵盤は丸くなっていませんから掴むことは無理。指先のイメージとして掴んで欲しいのです。ボールなど丸いものをしっかりと 掴もうと思うとき、指先は少し湾曲します。ピン!と指先真っ直ぐのままで掴みません。それと同じです。和音を弾く時は、鍵盤を掴む感じで演奏をすると、 手の形も綺麗ですし、何より音がしっかり出てくれます。中学生の合唱コンクール曲の「大地讃頌」の楽譜は、3音・4音の和音でできていますが、この曲を 演奏する時も同じです。鍵盤を上から掴むイメージで、まさに和音を掴むイメージで演奏します。和音の曲の練習に進んだら、掴むことをイメージしてみま しょう。気がつくと手の形も綺麗になっていると思いますよ〜。

ピアノをただ弾けるようにするには、はっきり言って真似してもらうことが早道です。弾いているものをじっと見て覚えてもらう、いわゆる「耳コピ」です。

でもこれは、本当にただ弾くだけ。楽譜を覚える作業が入っていないので、自分で楽譜を読んで弾くことは難しくなります。私の教室では、自分で楽譜を読める

ようにすることが基本になっていますので、初期の段階から弾いてあげることはしていません。念のため。でも、目の前で正しい弾き方を見せて(聴かせて)

あげた方が良い演奏につながることもあります。

ピアノをただ弾けるようにするには、はっきり言って真似してもらうことが早道です。弾いているものをじっと見て覚えてもらう、いわゆる「耳コピ」です。

でもこれは、本当にただ弾くだけ。楽譜を覚える作業が入っていないので、自分で楽譜を読んで弾くことは難しくなります。私の教室では、自分で楽譜を読める

ようにすることが基本になっていますので、初期の段階から弾いてあげることはしていません。念のため。でも、目の前で正しい弾き方を見せて(聴かせて)

あげた方が良い演奏につながることもあります。「美女と野獣」の曲を練習中の生徒さん、楽譜の2小節目の左手和音の音が、ドスン!と入って きてしまいます。流れるような横に広がるうっとりとする旋律の曲なのに、ドスン!はないよ〜。せっかくの右手メロディーが台無しになっちゃう。「左手の 和音は小さく」と、声をかけるのですが、小さくなっているように感じません。でも生徒さんは、小さくしているつもり?なのかな?これって、私と生徒さんの 温度差?小さく・大きくって言う言葉は感覚的な言葉なので、人によっても感じ方は違います。はっきりと2つ・3つと言う具合に、数字で表されるものならば 理解もし易いですが、感覚的な言葉は相手に伝えることが難しいです。さて、どうしたものか?生徒さんに1度ピアノから退いてもらって、私が演奏することに しました。なかなか退いてもらってまで私が演奏することはありませんが、自分の目の前で小さな左手和音の演奏を実際に見て(聴いて)もらうと、どの程度 が小さな音なのか、わかってもらい易いと思ったからです。まさにドンピシャ!それからの生徒さんの左手の和音は、私が感じることができるまでに小さく なりました。

「百聞は一見に如かず」ということわざがありますが、ホントにそう。何回も「小さく」と声をかけるよりも「こうするんだよ」と、 実際に見る(聴く)ことがわかり易く確かです。別の生徒さんですが、鋭い装飾音符の弾き方を伝授するときにも、手首の持っていき方、打鍵の仕方などを 説明するよりも、実際に弾いてみることで感覚が掴めた生徒さんがいます。このようにして1つ1つ、表現力を高めていってもらえれば・・・と思います。 そうそう、「美女と野獣」を練習中の生徒さん、小さな音になってきましたが、私からするとあと一押し欲しいところ。まだまだ小さく優しく弾けるはず。 自分の音、よ〜く聴いてごらん。

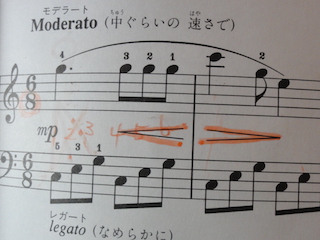

クレッシェンドという記号は、だんだん強くする記号です。だんだん・・・なので最初の方が弱くて後の方が強い。それは練習中の生徒さんもよくご存知。

表現力豊かに演奏をしてくれる生徒さんですが、だんだん強くの強くが、ちょっと大きな音過ぎない?何だかf(フォルテ)のようになっているけど?

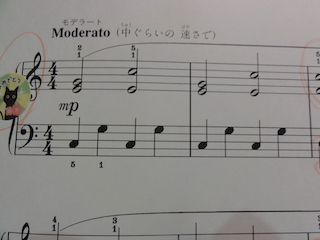

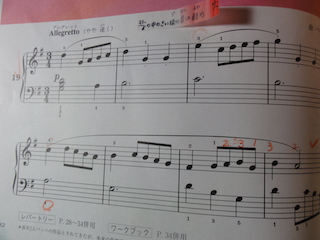

クレッシェンドという記号は、だんだん強くする記号です。だんだん・・・なので最初の方が弱くて後の方が強い。それは練習中の生徒さんもよくご存知。

表現力豊かに演奏をしてくれる生徒さんですが、だんだん強くの強くが、ちょっと大きな音過ぎない?何だかf(フォルテ)のようになっているけど?

mp(メゾピアノ)で始まるこの曲は、穏やかなメロディーラインの曲で可愛らしい曲。強弱記号はmpで始まり、最後までmpのままの曲です。 mpは少し弱くの意味なので、この曲は派手な演出はなさそうです。基本的には少し弱くを守りながら、だんだん大きくして・・・まただんだん小さくして・・・ を表現する曲になります。基本はmpなので、大きくすると言ってもfのような大きな音にはなりません。でもだんだん大きくしたことがわかる程度の大きさは 欲しい音。う〜ん、これまた感覚的なことなので難しいですが。あまり元気になり過ぎない程度に弾いてみましょう。逆に、fの曲の中にクレッシェンド が出てきていたら、基本が大きな音での曲になりますから、さらに大きく大きくしていくことになります。同じクレッシェンドという記号でも、基本の大きさに よって、出来上がる音も変わってきます。

大きく・小さくの2つの強弱記号から学習が進んで、mp・mfを学習し、そこからだんだん大きく・ だんだん小さくを学ぶ頃には、微妙な音の大きさを表現するようになります。計算をしながら大きくしたり小さくしたりしているわけではありませんから、 弾き手の感覚に依るところが大きいのですが、大切なことは、その曲の持つ雰囲気です。曲の強弱記号はその曲の雰囲気を表す重要な役どころですから、 まずはfなのかpなのか・・・どんな雰囲気の曲なのか・・・考えてみるとわかり易いかもしれません。クレッシェンドだからただただ大きくする、のでは なく、基本の音の大きさを考えて、曲の雰囲気を考えて微妙な曲想がつけられるようになると、かなりの上級者。この微妙な音の違いを表現するって難しい です。頭を使うピアノ 、始まってますよ〜。

生徒さんの弾く曲のレベルによっても感じ方は違いますが、「上手に弾けた」と思うレベルって何でしょうか?強弱記号のいろいろや楽語のいろいろを学習

した生徒さんならば、それらのことが出来ていなければなりません。習い始めの生徒さんならば、曲の最初から最後までを止まったりつっかかったりしない

で弾けた方が良いです。どちらにしても、音符の長さ(リズム)、音を正しく弾くことは最低限の守ることです。「それ一体、何の曲?」というくらい崩れて

いるようではまだまだです。

生徒さんの弾く曲のレベルによっても感じ方は違いますが、「上手に弾けた」と思うレベルって何でしょうか?強弱記号のいろいろや楽語のいろいろを学習

した生徒さんならば、それらのことが出来ていなければなりません。習い始めの生徒さんならば、曲の最初から最後までを止まったりつっかかったりしない

で弾けた方が良いです。どちらにしても、音符の長さ(リズム)、音を正しく弾くことは最低限の守ることです。「それ一体、何の曲?」というくらい崩れて

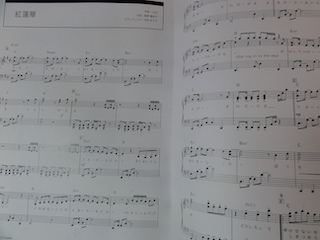

いるようではまだまだです。「1週間、ピアノ弾いていない」と言っているのは中学生の生徒さん。大好きな「紅蓮華」の曲の練習に入ったのは いいのですが、教室で一緒に音読みやリズムとりをして弾けるようにしてきたのに、1週間もピアノに触らない間に、音もリズムも何だか変な曲になっていまし た。これまでにも、「たくさん練習した」と言っていた週は、ミスもなく上手に弾いてくれていたのに、全く弾かない週と交互に過ごしている間に、弾けたり 弾けなかったりの繰り返し。進んだと思っても後退してやり直し、また進んで後退し・・・・ようやく2ページが仕上がったと思ったら、もう弾けなくなって います。

1週間、全くピアノに触らなくても弾ける曲もあると思います。自分の弾くレベルよりも簡単な曲を弾く場合は、はっきり言って1週間程度 ピアノを触っていなくても、少し練習をしたらリズムも音も思い出すことができて弾けるようになります。でもこれは、自分のレベルよりも簡単な場合のみ。 楽譜を見た時点で、リズムや音が頭の中にパッと浮かんでこない曲を弾きこなそうとしている場合は、まずは正しく弾くための時間を取られてしまうので、 やはり練習が必要になります。そんな曲を1週間も放置していたら、せっかく掴んだリズムも音も忘れてしまいます。1週間ぶりに弾いたピアノで弾けていない のは、こういった理由が考えられます。

進学校に通う高校生の生徒さん、学業も部活も忙しく過ごされています。この生徒さんは曲の譜読みに苦労が ないので、ピアノは2日に1回ほどしか弾かないとのことでしたが、全く弾けない状況でのレッスンをしたことがありません。テスト期間中になると、ピアノに 触らない期間が長いようですが、それでも音とリズムの間違いがありません。ショパンの曲でも、教室で初見で譜読みをしてもらうこともあるくらいです。 結局、ピアノに触らない時間が長くても弾ける人と弾けない人との違いは、これまでのピアノ練習にかけた時間だと思います。最初から練習をしたり練習を しなかったりで進んできた生徒さんは、その場その場をしのいで進んできているので、基本的なことが定着していません。基礎の段階でがっつりと練習を 怠らずに進んできた生徒さんは、定着度が高いので、ちょっとくらい弾かない期間があってもすぐに思い出すことができるのだと思います。

ピアノは 毎日の練習が大事。特に習い始めの最初の段階では、習ったことを定着させることが重要です。ですから、せめて時間がある小学生の 間に毎日の練習を取り入れて欲しいのです。そうすれば、忙しくなった中学生・高校生になったときに、2~3日に1回の練習でも、楽しく続けることができます。 私が求めるのも実はそこ。中学生・高校生で譜読みに時間を取られていると、練習が苦痛になってしまいます。お気に入りの曲を楽しく演奏ができる環境を、 小学生の間に作っておきましょう。せめて2~3日に1回はピアノに触って(練習をして)、その場しのぎではない技術を手に入れておきましょう。