講師から

テクニック系のテキストは、たくさんの曲の練習を禁止していますが、曲集のテキストはたくさん弾いてきてもいいですよ・・・とお伝えしています。学習が

進んで難しくなってくると、たくさん弾きたくても弾けない状況になってくるのですが、ピアノ学習を始めたばかりの生徒さんたちのテキスト曲は、8小節

程度の短い曲が多いです。内容も同じ音を使った曲の繰り返しが多いのが特徴です。最初の段階では進度もゆっくりなため、1週間の間に多くの曲を練習

してきてくれる生徒さんが多いです。それは大変嬉しいことですが、本当にきちんと弾けているでしょうか?完成していますか?

テクニック系のテキストは、たくさんの曲の練習を禁止していますが、曲集のテキストはたくさん弾いてきてもいいですよ・・・とお伝えしています。学習が

進んで難しくなってくると、たくさん弾きたくても弾けない状況になってくるのですが、ピアノ学習を始めたばかりの生徒さんたちのテキスト曲は、8小節

程度の短い曲が多いです。内容も同じ音を使った曲の繰り返しが多いのが特徴です。最初の段階では進度もゆっくりなため、1週間の間に多くの曲を練習

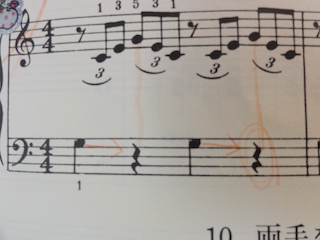

してきてくれる生徒さんが多いです。それは大変嬉しいことですが、本当にきちんと弾けているでしょうか?完成していますか?自分で音を読む ことを重視しているため、最初の段階では音読みができていればどんどん進むことができます。学習が進むと、音符の長さ・休符の長さも種類が出てきます。 極め付けはスラー弾き。スラーの記号を学習する前から、音を繋げて綺麗に弾くことを学習します。スラー記号を学ぶ前段階では完璧にできていなくても 良しとしていますが、スラー記号を学習した後は守って弾くことを徹底しています。そしてこれが難解なのです。右手スラーにつられて、左手も一緒に音を 切ってしまう演奏が多いです。生徒さん側も一瞬でパッと上手く切って演奏しちゃってます(笑)「今、切ったよ」「え〜そう?切ってないよ」 生徒さんに してみれば正しいと思って弾いているでしょうから、自分では気が付きにくいのかもしれません。でも私、横でそればっかり睨んでいますから。お〜怖! お子様はどんどん新しい曲に進むことが大好きです。その意欲は素晴らしいことですが、音が正しく弾けているから「完成」ではありません。本当に 正しく弾く曲ってどんなことに注意をしたらよいでしょうか?

先ほどのスラー弾きも、片方の手につられないで、もう片方の手が綺麗に音を繋げて 弾くことが大事ですが、音符や休符の長さにも注意が必要です。音符はいくつ伸ばすのか、2つなのか3つなのか・・・きちんと正しく弾くことが大切です。 何とな〜く適当な感じで弾いていると思われる生徒さんもいらっしゃいます。音さえ正しく間違いがなければ次の曲の練習に進んでも良い・・・と考える ことは危険です。自分の出している音をよく聴いて、音符の長さ、スラーの付け方・切り方を確認しましょう。

学習が進んでいる生徒さんたちも、 曲の速さを考えたり、曲のイメージ、場面場面の弾き方・・・など考えることがたくさんあるはず。「取り敢えず弾けた」の状態は、曲の完成とは言えません。 スルスル弾けるようになって満足をするのではなく、楽譜に記されていることが再現できているのか、今一度、自分の音に耳を傾けて曲の完成度を高めて いきましょう。もっともっと素敵な演奏になるはずです。

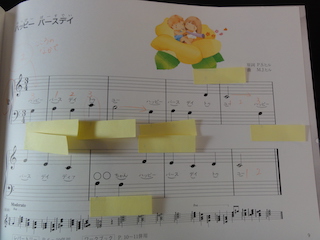

今日はナイスなお母様のご紹介を。生徒さんのテキストを開けたら、何とこんな状態に。指番号に付箋がペタペタと貼ってありました。生徒さんは小学

1年生で、ただいま五線の中の音読みを頑張り中です。早くパッと音が読めるようになっていきたいところ。生徒さん曰く「指番号ばかり見ているからって

隠されちゃった・・・」とのこと。生徒さんは、左手の音のところに書いてある指番号なのに、右手の指で音を出しています。右手と左手がどっちなのか

わからないはずはないので、五線の音ではなくて番号を見て弾いている証拠。いや〜、番号を隠してくれたお母様、ナイスです。

今日はナイスなお母様のご紹介を。生徒さんのテキストを開けたら、何とこんな状態に。指番号に付箋がペタペタと貼ってありました。生徒さんは小学

1年生で、ただいま五線の中の音読みを頑張り中です。早くパッと音が読めるようになっていきたいところ。生徒さん曰く「指番号ばかり見ているからって

隠されちゃった・・・」とのこと。生徒さんは、左手の音のところに書いてある指番号なのに、右手の指で音を出しています。右手と左手がどっちなのか

わからないはずはないので、五線の音ではなくて番号を見て弾いている証拠。いや〜、番号を隠してくれたお母様、ナイスです。習い始めのピアノ の曲は、指広げや指縮めの曲はまだ出てこないので、指固定で弾ける曲が続きます。要領の良い(?)生徒さんや音読みが進んでいない生徒さんに多くあり がちなのは、今回の生徒さんのように指番号を見て、その指を出して弾いてしまうことがあります。普通は、指広げや指縮めの曲を弾くようになって、音ミスが 続くようになると私も気がつくのですが、今回の生徒さんのように早い段階で気がつくことができるのは、やはり寄り添い練習をしてくださっているお母様 ならではです。右手と左手を違えて出してしまうのは、音を見ていない証拠。もちろんダメなことなのですが、私、感心してしまいました。実はこの生徒さん、 数字にめっぽう強くて算数が大好きな生徒さん。算数が好きだから・・・というわけではないかもしれませんが、この最初の段階で要領良く練習する術を 身につけるって、やるじゃん!(いや〜、ダメだけどね)

先日も別の生徒さんの話ですが、左手和音のブン、チャッ、チャッの曲を弾いていたところ、 シ、レソ、レソ と書いてあるのに器用にも シ、ミソ、ミソ と弾いているのです。実は1つ前の小節で、ド、ミソ、ミソ が出てきていたのですが、ミソの 音も指番号は3と1、レソの音も指番号は3と1、音は違うのですが同じ指番号で弾く和音なので、きちんと音を見ないで弾いてしまった結果でした。ドミソの 和音もシレソの和音も、基本の指番号は531なので、このちょっとの違いは五線の中の音を見なければ間違ってしまうのです。

これまでにも何度も 言ってきましたが、楽譜の中で最初に見るものは指番号ではなくて音です。音の確認をしてから、その音の鍵盤に書いてある指番号を持ってくるのが正解です。 今回の生徒さんは、お母様の寄り添い練習で早い段階で気がつくことができました。1つ気をつけなければならないことは、指番号って全ての番号を消してしま うと、最初の音を何番の指で弾いて良いのかわからなくなりますから、1番最初に弾き始める右手と左手の音の指番号は消してはいけません。何度も練習を した曲ならば覚えてしまうので全てを消しても弾けるのですが、最初はそうではありませんよね?次の宿題の曲は、私の対処法として、最初の指番号だけを 残して全て修正ペンで消させていただきました。このやり方も、指番号だけを見ている生徒さんには取り入れてきた方法です。これからは、音読みをしっかり 定着させていきましょう。

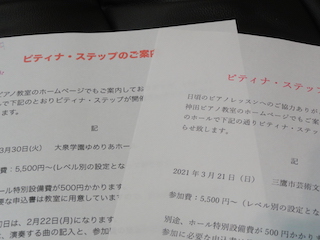

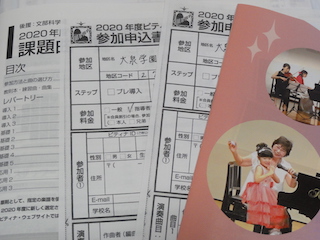

来年の3月に行われるピティナ・ステップのご案内です。あらかじめステップ参加希望者の生徒さんへは、ステップご案内のお手紙を2枚、配布させていただい

ております。教室のホームページの教室生ページ お知らせ でもご案内しています。

来年の3月に行われるピティナ・ステップのご案内です。あらかじめステップ参加希望者の生徒さんへは、ステップご案内のお手紙を2枚、配布させていただい

ております。教室のホームページの教室生ページ お知らせ でもご案内しています。今回は、教室から1番近い 大泉学園ゆめりあホールでの ステップもあります。3月の春休み期間ですが、平日の開催です。こちらのホールは参加者お一人につき、4人までの付き添いの制限がかかっていますので、 ご注意ください。普段は制限なく入れるのですが、今回は感染症対策として制限がかけられているようです。教室から比較的近いホールでのステップとして、 もう1箇所、三鷹市の星のホールでの開催も予定されています。こちらも3月開催ですが、日曜日の開催です。

どちらのホールで参加されるにしても、 参加曲2曲の記入と、参加費の振り込みが終わっていることが申し込みの条件となっていますので、参加を考えている生徒さんは、一度ご相談ください。 生徒さんの練習曲のレベルに合わせながら、弾きたい曲・弾ける曲の選曲を行いたいと思います。日頃の練習の成果を発揮するためにも、また小さい頃の 思い出として残すためにも、参加を考えてみられてはいかがでしょうか?生徒さんのモチベーションアップにも繋がると思います。わからないことなどあれば、 ピティナ・ステップのホームページをご覧になるか、お気軽にお尋ねください。

ピアノで曲を演奏しようとする時は、落ち着いて演奏を始めたいもの。第一音目から音ミスをする、弾き始めてすぐに弾き直す、などの行動は、ピアノを弾く

「手」の準備がされていない証拠です。「手」だけではなく、頭の中も落ち着いた状態で弾き始めたいところ。レッスン室だけの話でもなく、自宅練習でも

同じことですが、手と頭の準備、できてから弾き始めていますか?

ピアノで曲を演奏しようとする時は、落ち着いて演奏を始めたいもの。第一音目から音ミスをする、弾き始めてすぐに弾き直す、などの行動は、ピアノを弾く

「手」の準備がされていない証拠です。「手」だけではなく、頭の中も落ち着いた状態で弾き始めたいところ。レッスン室だけの話でもなく、自宅練習でも

同じことですが、手と頭の準備、できてから弾き始めていますか?どんなに小さな生徒さんでも、レッスンでは、手の準備が整ってから弾き始める ように指導しています。楽譜を見て音の確認→鍵盤に手をセットする もう一度楽譜を見てどんな曲だったのかを思い出す これが一連の作業になります。 鍵盤にセットする指の位置がずれていると音ミスになってしまいますから、よ〜く確認が必要です。生徒さんの中には慌てて弾き始めて、すぐに弾き直して しまう生徒さんもいらっしゃいますが、なんとも格好が悪いです。落ち着いて弾いているとは言えない状態です。この一連の作業は最初が肝心で、落ち着いて 弾くクセを小さい頃から養っておくと、慌てて弾き始めることがなくなってきます。ピアノはガサガサせず優雅に弾きたいですね。

写真の手の 生徒さんは未就学児の生徒さんですが、毎回のレッスンで声かけをしている間に、だいぶん落ち着いて弾き始められるようになってきました。「手をセット して〜楽譜を見て〜まだ弾かないよ〜どんな曲だったかな〜」と、声かけをしています。ピアノ学習3ヶ月ほどの生徒さんですが、落ち着いて優雅に弾くことが できるようになっています。「早く上手になってステップに出たい」ともお話しをしてくれました。ステップなど人前で演奏する場面では特に、弾き始めで 失敗はしたくないものです。日頃の状態が現れてしまいますから、毎日の自宅練習でも気をつけながら取り組んで欲しいと思います。楽譜を見て〜手をセット して〜・・・・準備OKだと思ったら弾き始めてください。今日の練習から取り入れていきましょう。

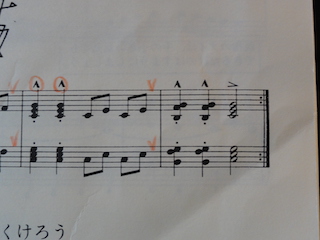

この楽譜の1番最後の音についている記号 > はアクセントです。他にも赤丸で囲んでいる記号 ∧ もアクセント。アクセントは強く弾く記号です。どちらも

同じアクセントで強く弾く記号なのですが、赤丸で囲んでいるこちらの ∧ の方がより強いアクセント記号になります。

この楽譜の1番最後の音についている記号 > はアクセントです。他にも赤丸で囲んでいる記号 ∧ もアクセント。アクセントは強く弾く記号です。どちらも

同じアクセントで強く弾く記号なのですが、赤丸で囲んでいるこちらの ∧ の方がより強いアクセント記号になります。このように同じ曲の中で 2つのアクセントが出てきている場合は、同じアクセントでも強さを変えなければなりません。ベースはどちらも強く弾くことには変わりはありませんが、わざわ ざ2つのアクセントを用いて曲が書かれているので、聴こえ方をはっきり違える必要があります。そうでなければ、わざわざ違えて書く必要がありませんよね。 この曲はテクニック系のテキストに出てきている、4小節の短い曲。テクニック系のテキストでは、曲を弾くために必要なテクニック(技)を学習します。 1番最初は手の形から入っていくのですが、様々な記号や弾き方の学習を進めていきます。

このたった4小節の短い曲ですが、3つの音の違いを弾き 分けられるようにしなければなりません。アクセントのない通常の音、>のついた音、∧のついた音の3種類です。3種類の音の大きさを作って演奏ができる ようになると素晴らしいです。この曲を練習してきてくれた小学3年生の生徒さんは、見事に弾き分けて演奏することができました。楽譜を読み解く力、それを 表現する力、どちらが欠けていても完成しません。たった4小節の短い曲の中にも、表現力を養う学習が盛り込まれています。短い曲=簡単な曲 ではありませ ん。じっくりと楽譜を見て、どのように演奏をしたら良いのか考えながら仕上げていきましょう。

黒鍵の音が含まれる和音を弾く時、なんとも辛そうな手の形で弾いている生徒さん。黒鍵は奥にありますが、白鍵は手前から奥に向かって長い鍵盤です。

白鍵の音は手前で押さえているけれど、黒鍵の音は少し奥で押さえて・・・となると、生徒さんの指の形はまっすぐになっておらず、肩から力が入ってしまい、

いかにも「必死に押さえています」的な手の形になっています。ピアノって、力を入れずに楽に弾きましょうよ。必死に弾いていたとしても、必死さを出さない

のも弾き手の技。理想のタッチポイントを見つけて楽に弾きましょう。

黒鍵の音が含まれる和音を弾く時、なんとも辛そうな手の形で弾いている生徒さん。黒鍵は奥にありますが、白鍵は手前から奥に向かって長い鍵盤です。

白鍵の音は手前で押さえているけれど、黒鍵の音は少し奥で押さえて・・・となると、生徒さんの指の形はまっすぐになっておらず、肩から力が入ってしまい、

いかにも「必死に押さえています」的な手の形になっています。ピアノって、力を入れずに楽に弾きましょうよ。必死に弾いていたとしても、必死さを出さない

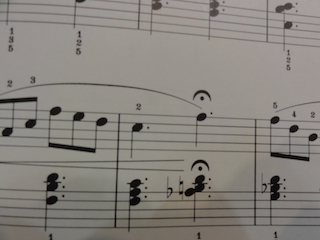

のも弾き手の技。理想のタッチポイントを見つけて楽に弾きましょう。タッチポイントとは、指先と鍵盤が触れ合う部分のこと。ピアノを弾く時は 指のどの部分で弾くのかわかっていますか?いつも玉紐で確認をしていますから、指のタッチポイントはわかっているはず。では、鍵盤のタッチポイントは どこになるでしょうか?白鍵ばかりを弾いている時のタッチポイントは、鍵盤の手前で構いません。白鍵しか弾かないのにわざわざ鍵盤の奥で弾く必要も ありません。でも、黒鍵が入る和音を弾く時は、黒鍵に合わせて手全体を奥に持っていかないと、まっすぐな手の形になりません。ピアノを弾く指も腕も、 自然なまっすぐな状態で弾くものですから、そのまっすぐな状態を保つことが最優先です。理想の手の形で弾くためには鍵盤のどこを使ったら良いのか、 理想のタッチポイントを探しましょう。

写真の指が押さえている音は、左手で レ♯ シ の音です。シの音を押さえている鍵盤の場所を見てもらうと わかるように、かなり奥に入ったところの鍵盤を押さえていませんか?一人一人の指の長さによっても違ってきますが、理想の手の形で弾くためのタッチ ポイントは、やはり鍵盤の奥になります。正しいタッチポイントがわからないまま弾いていると、手の形がまっすぐになっていなかったり、指運びがスムーズに ならなくて時間がかかってしまったりします。指先で正しく弾けている生徒さんたちが多いので、問題は鍵盤のタッチポイント。鍵盤のどの場所を押さえたら スムーズで音ミスをしないで弾けるのか、理想のタッチポイントを探すようにしましょう。黒鍵の音が入った和音を弾く時は特に、手の形に気をつけながら、 理想のタッチポイントを探してください。

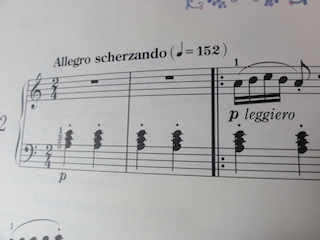

ブルグミュラーNo.2アラベスク の試験曲の提出が今月に迫っている、幼児教育専攻の大学生の生徒さん。毎週の大学の個人レッスンでも見てもらっていますが、

「スタッカートが重い」「曲の速さが遅い」と、結構な(笑)細かさの注意を受けていらっしゃいます。表現力重視の先生のようで、幼児教育といえども曲の

完成度が高い!前回の私のレッスンでは、「百聞は一見に如かず」方式で、曲の最初から最後までを横で聴いてもらって、弾き方の細かいレクチャーをしま

した。求めているのはメリハリのついた演奏です。この曲はキレのある曲なので、キッパリ演奏できると良いです。

ブルグミュラーNo.2アラベスク の試験曲の提出が今月に迫っている、幼児教育専攻の大学生の生徒さん。毎週の大学の個人レッスンでも見てもらっていますが、

「スタッカートが重い」「曲の速さが遅い」と、結構な(笑)細かさの注意を受けていらっしゃいます。表現力重視の先生のようで、幼児教育といえども曲の

完成度が高い!前回の私のレッスンでは、「百聞は一見に如かず」方式で、曲の最初から最後までを横で聴いてもらって、弾き方の細かいレクチャーをしま

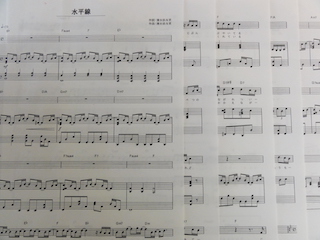

した。求めているのはメリハリのついた演奏です。この曲はキレのある曲なので、キッパリ演奏できると良いです。強く・弱くをはっきり出すように 演奏し、アクセントもパリッと効かせて演奏ができるようになったためなのか、提出前ですが一応の合格をもらえたようでした。取り敢えず、単位は落とさなくて 済みそうですが、こんなんじゃ私が許さないわよ〜。ある意味、私が1番厳しいかもですが・・・。まだまだ上手になる伸び代はたくさんあります。大学の 先生からの注意事項として、「だんだんになっていない」と、写真にある小節の部分を直すように言われたとのこと。ディミニエンド ポコ ラレンタンド と 表記があるこの部分は、だんだんゆっくり 少しだんだんゆるやかに 演奏します。この「だんだん」という言葉がクセモノで、あくまでも自然にだんだんを 表現しなければなりません。生徒さんの演奏を聴いていると、いきなり2倍の遅さに急転直下しています。これでは自然な曲の流れになっていません。自然な 流れの中で演奏をするって、結構難しいですね。

きっと、生徒さんの頭の中は「ゆっくりしなきゃいけない・ゆっくり・ゆっくり」となっているのだと 思います。もちろん、だんだんではありますが「ゆっくり」します。でも、その「ゆっくり」にばかり気を取られていると、急転直下になってしまいます。 これをどうやって直すのかというと、まずは、ここはゆっくりも速くもせずに、インテンポ(同じ速さ)のままでの演奏に戻しましょう。試験曲でもあります から、正確な演奏を目指していますので、曲の最初から最後までを同じ速さのメトロノームに合わせる練習を取り入れるとよいでしょう。1度、頭の中の 速さをリセットするのがよいです。リセットできた状態から新たな「だんだんゆっくり」を作っていくようにしたら良いですね。どの曲でも、一定の速さで 演奏することが基本ですから、メトロノーム練習は必須です。

試験曲の提出まであと2週間ほどあります。残りの2週間でもっとこの曲に向き合って もらい、さらに曲の完成度を高めてもらいたいと思います。求められることが高いほど燃えますね〜。生徒さんとの二人三脚、頑張っています。

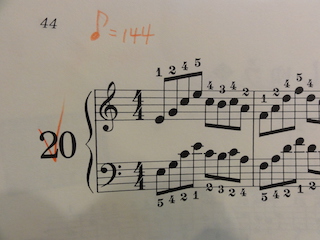

私の教室では、練習曲を数えながら弾くように指導をしています。何拍子の曲を弾いているのかを意識するためでもありますし、リズムを正しく取るため・

取れるようにするためでもあります。学習が進むと、8分音符や付点8分音符などのような分割音符を弾くようになりますから、リズムは複雑になっていきます。

その複雑なリズムの学習に入った時に、自分でリズムが取れる人と取れない人との差が、弾ける人と弾けない人との差になります。

私の教室では、練習曲を数えながら弾くように指導をしています。何拍子の曲を弾いているのかを意識するためでもありますし、リズムを正しく取るため・

取れるようにするためでもあります。学習が進むと、8分音符や付点8分音符などのような分割音符を弾くようになりますから、リズムは複雑になっていきます。

その複雑なリズムの学習に入った時に、自分でリズムが取れる人と取れない人との差が、弾ける人と弾けない人との差になります。どの生徒さんも、 最初は数えながら弾いてくれるのでいいのですが、途中から数えることをやめてしまう生徒さんもいらっしゃいます。そうすると途端に、変なリズムで弾いてしまう 生徒さん。まだまだ、正しいリズムの取り方が定着していない証拠です。数えながら弾くことをやめないようにしましょう。長い間ピアノを習っていても、思う ように上達していない生徒さんに多いのは、途中から他の教室から移ってこられた生徒さん。数えることをやってきた生徒さんならば良いのですが、自分で 数えながら弾けない生徒さんは、やはりリズムがわかっていないです。わからないから自分で弾くことができない、わからないから数えながら弾けない・・・ 悪循環です。徹底的に「数えながら練習」を取り入れないと、いつまでも自分の力で楽譜を読むことができないままです。

もちろんレッスンでは、 数え方を指導していますし、一緒に数えながら弾いていきます。それでも数えながら弾くことをしない生徒さんは、耳コピで覚えようとして、実際に耳コピで 覚えて弾くことができていきます。一緒に練習した曲は、1週間に少しづつでも弾くことができていきますが、新たな曲の練習になると、自分で弾くことができな い状態です。これでは、いつまで経っても自分で弾くことができません。私の教室では、読譜力をつけること=自分で楽譜を読む力 を養うことをやっていきたい と考えています。これでも私はピアノの先生です。ピアノをどのようにしたら上手に弾けるようになるのか、を知っています。学校の学習のことは学校や塾の 先生から教えてもらうように、ピアノのことはピアノの先生から教えてもらうのが普通です。新しい曲の楽譜を見てリズムが入ってこない 生徒さん、今からでも遅くはありません。数えながら練習することを取り入れていきましょう。自分で弾けるピアノを目指しましょう。

小学校では合奏ができるようになったのか、生徒さんが学校からの楽譜を持って来られることが多くなりました。私のピアノレッスンでは、学校の伴奏や合奏

の楽譜のレッスンも行っています。オーデションが行われる場合は、合格に向けての特訓を行うことも。でも1つだけ、お願いがあります。

学校からの 楽譜をレッスンする場合は、必ず私へも楽譜を用意してもらいたいのです。コピーで構いません。私自身が楽譜に目を通すことによって、曲の全体象を掴んだり、 弾きにくい箇所の確認や曲想の付け方などを考えたい為です。合奏のパート譜でも同じことで、リズムの確認をしたいので、必ず楽譜の提出をお願いします。 レッスンでは、楽譜にリズムの取り方を記入することもありますから、レッスン用にもう一部、用意があると更に良いと思います。提出用、レッスン用の 最低でも2部のご用意をお願いします。学校からの楽譜だけではなく、生徒さんがお持ちの楽譜の曲のレッスンをする場合も、私への楽譜の用意をお願い します。

ピティナ・ステップなど、教室にある楽譜の曲を演奏する場合は、必ず楽譜をコピーしてレッスンにお持ちください。次の週のレッスン までにコピーを用意し、楽譜を返却するようにお願いします。レッスンはコピーした楽譜で行いますので、忘れずにレッスンへお持ちください。ピティナ・ ステップに参加する場合や学校のオーデションがある場合は、普段のレッスン曲をお休みして練習に取り掛かってもらって構いません。自分がやるべき曲・ やらなければならない曲の優先順位を考え、悔いのないように進めていきましょう。楽譜のお約束だけは守ってくださいね〜。

学校からの 楽譜をレッスンする場合は、必ず私へも楽譜を用意してもらいたいのです。コピーで構いません。私自身が楽譜に目を通すことによって、曲の全体象を掴んだり、 弾きにくい箇所の確認や曲想の付け方などを考えたい為です。合奏のパート譜でも同じことで、リズムの確認をしたいので、必ず楽譜の提出をお願いします。 レッスンでは、楽譜にリズムの取り方を記入することもありますから、レッスン用にもう一部、用意があると更に良いと思います。提出用、レッスン用の 最低でも2部のご用意をお願いします。学校からの楽譜だけではなく、生徒さんがお持ちの楽譜の曲のレッスンをする場合も、私への楽譜の用意をお願い します。

ピティナ・ステップなど、教室にある楽譜の曲を演奏する場合は、必ず楽譜をコピーしてレッスンにお持ちください。次の週のレッスン までにコピーを用意し、楽譜を返却するようにお願いします。レッスンはコピーした楽譜で行いますので、忘れずにレッスンへお持ちください。ピティナ・ ステップに参加する場合や学校のオーデションがある場合は、普段のレッスン曲をお休みして練習に取り掛かってもらって構いません。自分がやるべき曲・ やらなければならない曲の優先順位を考え、悔いのないように進めていきましょう。楽譜のお約束だけは守ってくださいね〜。

今年のレッスンが少しづつ終わりを迎えています。それに伴い、100曲マスターカードの集計を行っています。たくさんの曲をマスターすることができたで

しょうか?自分なりの目標は達成できたでしょうか?何より、1年前の自分の状態から成長していますか?もうすぐ今年も終わってしまいます。ここで1年間の

振り返りをしてみましょう。

今年のレッスンが少しづつ終わりを迎えています。それに伴い、100曲マスターカードの集計を行っています。たくさんの曲をマスターすることができたで

しょうか?自分なりの目標は達成できたでしょうか?何より、1年前の自分の状態から成長していますか?もうすぐ今年も終わってしまいます。ここで1年間の

振り返りをしてみましょう。教室の生徒さんを一人一人思い浮かべた時に、残念ながら1年前とあまり変わっていない生徒さんも見受けられます。 1年前も今も、同じようなことで注意を受けながらレッスンをしている生徒さんもいらっしゃいます。厳しいことを言いますが、そのような生徒さんは、保護者 の方も自分のお子様の状態がわかっていないと思います。親の立場からすると、あまりの変わり映えの無さに、何かしら声をかけたりすると思うのですが、 何もないまま時間だけが過ぎていっている・・・そんな感じでしょうか?教室に通ってくるだけでは、ピアノは弾けるようにならないし上手になっていきませ ん。教室で習ったこと・注意されたことの反復練習が必要です。今一度、お子様の状態を確認してみましょう。

自分の成長は他の人と比べるもの ではないので、「〇〇ちゃんより上手」「〇〇ちゃんより進んでいる」ということではありません。どんな些細なことでもいいのです。例えば、繊細な音が 出せるようになった・・・、手の形が綺麗になった・・・曲想のことを考えて弾けるようになった・・・など、できていなかったことができるようになった 何かがあれば成長です。ある中学生の生徒さんは、1年前はのらりくらり(笑)と弾いていましたが、自分の好きなアーチストの曲の練習に入った途端、数え ながら練習するようになりリズムの間違いがなくなりました。今まで練習していた曲よりも難しい曲でしたが、少しづつ少しづつ練習を重ねて、6ページの曲を 半年かけて仕上げました。好きな曲が自分の手で完成することが嬉しかったようで、さらに弾きたい曲を5曲ばかり持ってこられました。これって、すっごい 成長だと思いませんか?私もびっくり。こんなふうに楽しく演奏できたらいいですね。

毎日のコツコツ練習を通して少しづつ難しい曲に進んで いったり、お気に入りの1曲を仕上げたり、自分の中の頑張ったことが言えるような1年にしていきましょう。今年は何かと例年とは違う年になりましたが、 それでも時間は過ぎていきます。学年も1つ上がっていきます。受験だってなくならないし前に進んでいかなければなりません。1年後の成長した自分に 会えるよう、少しづつ・・・少しづつ・・・歩んでいきましょう。

ピアノレッスン開始4ヶ月目の小学校高学年の生徒さん、「弾きたいです」と持ってきた曲は「夜に駆ける」の楽譜。鬼滅、夜に駆ける・・・これらの曲は

超人気の曲ですね。低学年の生徒さんもホントに大好きみたい。確かに聴いていても格好いいと思います。この2曲に共通することは、リズムが難しいこと。

付点8分音符、16分音符が入っています。そして速い。格好良くならないはずがない・・・そんな曲です。

ピアノレッスン開始4ヶ月目の小学校高学年の生徒さん、「弾きたいです」と持ってきた曲は「夜に駆ける」の楽譜。鬼滅、夜に駆ける・・・これらの曲は

超人気の曲ですね。低学年の生徒さんもホントに大好きみたい。確かに聴いていても格好いいと思います。この2曲に共通することは、リズムが難しいこと。

付点8分音符、16分音符が入っています。そして速い。格好良くならないはずがない・・・そんな曲です。4ヶ月目に入った生徒さん、最近、8分音符 の学習に入ったばかり。これでも学習の進み具合は早い方。幼児さんからレッスンを始めると、8分音符の学習に進むのに1年ほどかかってしまいます。(練習 時間にもよりますけど)私の教室では、自分でリズムを取れるようにするために数えながらの練習をしてもらっていますが、8分音符の曲は1と2と3と4と・・・ の数え方。弾きたい曲は16分音符の曲なので、いちとお、にいとお、さんとお、よんとお・・・の数え方になります。16分音符の長さを学習していない 生徒さんが「夜に駆ける」を弾くには、どう考えても無理じゃないかな?それこそ、耳コピなら弾けると思いますが、私、耳コピレッスンは基本的にしません。 それは入会される時の説明でもしています。ただ例外もあって、大人の生徒さんの、楽しみが目的のレッスンの場合は耳コピレッスンOKです。ただ今回は、 小学生の、それも「楽譜を読めるようになりたいです」と入会してくださった生徒さんなので、尚のこと、弾いて聴かせるレッスンはしたくありません。

私からの提案は、もう少し学習が進んでからの練習でしたが、「通常のテキストも進む」「数えながら練習する」「1段づつでも1年かかってもよい」 という生徒さんの熱意に負けて、「夜に駆ける」レッスンを始めることになりました。早速、数えながら練習で4段ほど進めてきましたが、さぁ〜て、どうなる ことやら・・・。「1年かかっても弾きたい」という情熱、私の中では遠い昔の記憶にしかなく、頑張って欲しい気持ち・応援したい気持ちもあります。 きっと、最初は思うように弾けない生徒さんと、数えながらレッスンの私との間で、根気比べレッスンが続くのかな?冬休み明けのレッスン、楽しみです。

ペダルの基本的な踏み方は、音を弾いた後に踏む踏み方です。それは音を濁らせないため。例えば「大地讃頌」の曲の伴奏では、ペダルは曲の最初から

最後まで踏んでいます。和音で連なっていく右手メロディーを、ペダルを踏むことによって音を繋げていくため。ペダルを踏まなければ、1つ1つの音は切れた

状態で進んでいくことになるので、綺麗な響きにはなりません。同じ和音を弾いている間のペダルは踏みっぱなしでもいいですが、違う音の和音に変わる時には

ペダルの踏みかえを行います。ですから、細やかなペダルの踏みかえが求められます。

ペダルの基本的な踏み方は、音を弾いた後に踏む踏み方です。それは音を濁らせないため。例えば「大地讃頌」の曲の伴奏では、ペダルは曲の最初から

最後まで踏んでいます。和音で連なっていく右手メロディーを、ペダルを踏むことによって音を繋げていくため。ペダルを踏まなければ、1つ1つの音は切れた

状態で進んでいくことになるので、綺麗な響きにはなりません。同じ和音を弾いている間のペダルは踏みっぱなしでもいいですが、違う音の和音に変わる時には

ペダルの踏みかえを行います。ですから、細やかなペダルの踏みかえが求められます。曲の学習が進んでいくと、いつもいつも音を繋げるための ペダルを踏むわけではありません。音を繋げるために踏むペダルが多いことは確かですが、個の音を響かせる・厚みのある音を引き出したい時にもペダルを 活用します。写真に載っている2つのペダル記号は、それぞれ役割が違うペダルです。最初のペダルは、2音のフレーズを繋げるためのペダルです。1オクターヴ で弾いていますので、指で弾いているだけでは音を繋げることができません。繋げようと思って演奏をしても、実際には音は切れてしまいます。そこで登場 するのがペダルです。指だけでは切れてしまう音を、ペダルを使って繋げて演奏します。では、2つ目のペダルはどうでしょうか?8分音符の、それも スタッカートの短い音だけのペダルです。響きが欲しい音です。よく見るとアルペジオ(ジャランとずらして弾く弾き方)になっています。この場合の ペダルは、この和音の音全てが欲しいので、音を弾いた後に踏んでしまっては音が残りません。ここは音を残すペダルです。音を弾くと同時に踏み込むか、 音を弾く前にペダルを踏んでおく必要があります。これが実際には難しいです。いつもいつも音を弾いた後に踏むことが多いペダルなので、ついつい弾いた あとに足が出てしまうのです。ゆっくり練習が必要です。

ペダルを踏むことに慣れていない生徒さんは、ペダルを踏むこと自体を忘れてしまう ことが多いです。踏み方ができている・できていないの前に、ペダル自体を踏んでいないということが多々あります。楽譜にあるペダル記号は積極的に 踏むようにして欲しいですし、どんどん踏んでペダルに慣れていきましょう。その時に、何のためのペダルなのか、どのような音の効果を生むペダルなのかを 一度考えてみましょう。やたらと踏むペダルではないはず。何かしらの効果を狙ってのペダルですから、踏み方も変わっていきます。上手なペダル使いに なりたいですね。

3月に行われるピティナ・ステップは、ゆめりあホールという地元での開催もあって、参加を希望する生徒さんもいつもよりも多く、演奏曲の準備に

取り掛かっています。秋にピアノ学習を始めたばかりの生徒さんもいらっしゃり、皆さん、やる気満々。舞台で堂々と演奏するお子様の姿、早く見たいですね。

3月に行われるピティナ・ステップは、ゆめりあホールという地元での開催もあって、参加を希望する生徒さんもいつもよりも多く、演奏曲の準備に

取り掛かっています。秋にピアノ学習を始めたばかりの生徒さんもいらっしゃり、皆さん、やる気満々。舞台で堂々と演奏するお子様の姿、早く見たいですね。

初めて舞台に立つという生徒さんへは、私の思いとして、「まずは楽しんでもらう」ということを意識しています。弾き終わった後に「楽し かった〜」と思えるような舞台です。ドキドキ・ワクワクしているのと同時に、上手に弾けるかなぁ・怖いなぁ・・・という不安な気持ちも合わせ持った 初舞台。誰だって初めてのことには不安です。緊張もします。そんなこんなをひっくるめて「楽しかった」という感想を持ってもらえるような選曲を心がけて います。生徒さんにもよりますが、今の実力で無理なく弾ける曲や知っているメロディーの曲を選ぶようにしています。曲に愛着を持ってもらうことが第一。 まずは演奏曲を好きになってもらいたいです。

ステップの経験者になってくると、弾きたい曲がはっきりしてくる生徒さんも多いので、生徒さんの 希望曲が優先されるのですが、だからと言ってあまりに難易度の高い曲を選ぶわけではありません。ほんの少し背伸びをした曲までです。せっかくの舞台、 難易度の高い曲を弾きたい気持ちもわかりますが、私が求めるのは難易度よりも完成度。難易度の高い曲を面白みもなくつまらなく演奏するよりも、簡単に 感じるかもしれないけれど、完成された曲の演奏は感動を呼びます。中途半端な演奏は許しません!(怖)。楽譜通り、1つのミスもなく演奏することが上手な 人ではありません。その曲に自分の思いをのせて、楽しんで演奏できるようにしていきましょう。

「自分が楽しむ舞台」であることはもちろん ですが、他の人に聴いてもらう舞台でもあります。聴いてくれている人に失礼に当たらないような演奏を目指してほしいです。その為にはしっかり練習が 必要です。私も張り切っていますよ〜。

幼児教育専攻の大学生の生徒さんの課題提出が今週に迫った最後のレッスン、弾き歌いの曲とブルグミュラーのアラベスクの曲の仕上げに入りました。

弾き歌いでは歌のメロディーを右手で弾いていますから、右手を少し大きく、左手を小さく弾くようにすると、メロディーラインの音を拾えるので歌い

易くなります。当然ですが、ピアノをスラスラと間違いがないように弾かなければなりません。そして、声も大きく出す必要があります。

幼児教育専攻の大学生の生徒さんの課題提出が今週に迫った最後のレッスン、弾き歌いの曲とブルグミュラーのアラベスクの曲の仕上げに入りました。

弾き歌いでは歌のメロディーを右手で弾いていますから、右手を少し大きく、左手を小さく弾くようにすると、メロディーラインの音を拾えるので歌い

易くなります。当然ですが、ピアノをスラスラと間違いがないように弾かなければなりません。そして、声も大きく出す必要があります。ピアノソロ曲はブルグミュラーのアラベスク。最初の2小節は左手だけの和音で始まります。この曲に限らないのですが、ピアノって最初の何小節かを 聴いただけで、その人が上手な人なのか適当な音楽を奏でる人なのかがわかります。なんとも恐ろしい楽器です。それは何を意味するのかと言うと、最初の 何小節かを聴いて、その続きの音楽を聴きたくなるかどうかです。アラベスクの曲の場合だったら、左手のスタッカートの和音が粒の揃った音になっているか どうか・右手の16分音符のメロディーが綺麗なリズムになっているかどうかです。和音の音が揃っていない・16分音符が転んでいる状態だったら、 続きの音楽を聴いてみたいと思うでしょうか?合唱コンクールの伴奏者の演奏を聴いていても同じことが言えます。前奏を聴くだけで、その人が 上手な人なのかどうかわかります。

続きの音楽を聴きたいと思う演奏は、曲の弾き始めの段階で、聴いている人を魅了できるかどうかにかかってい ます。じゃぁ、魅了する為にはどうしたら良いのか?結局、音を出す準備ができているかどうかだと思います。呼吸を整えて、気持ちも指も準備ができた状態で 弾き始めることができている人は、堂々と落ち着いています。ミスをした・しないではなく、音にブレがなく響きの良い音で演奏ができています。「もう 聴かなくてもいいんだけど・・・」と思われながら聴いてもらうのではなく、「続きはどんな演奏をするんだろう?聴いてみたい・・・」と思ってもらえる 演奏になっているか、自分の演奏を振り返ってみましょう。

2020年の教室のピアノレッスンは、小学生の生徒さんとのクリスマス会で終了となっています。学校もお休みに入り、冬休み真只中ですね。学校の宿題も

多くあるかと思いますが、ピアノを習っている生徒さんたちにとってはピアノ練習も必須。ピアノは、練習をやった分だけ結果に結びつくお稽古ごとです。

やはり毎日の練習がモノをいいます。冬休みの今、ピアノ練習はきちんと続いているでしょうか?

学校に通わなければならない毎日なら難しいかも しれませんが、今はちょうど休み期間なので、是非ともピアノの朝練習に取り組んでみましょう。朝起きて、学校の宿題や勉強をされると思いますが、その 勉強の前にピアノの練習をやってしまいましょう。勉強も遊びも一通り終わってからのピアノ練習になると、疲れも溜まってついダラダラしがちですが、 1番先にピアノの練習が終わっていると、気分も晴れやかに(?)その後の予定を組むことができます。1日の時間を有効に使うことができます。そして何より 朝練ピアノが1番良い理由は、脳が活性化すること。何故?どうして?ピアノは指先を使いますが、指先の刺激が脳への刺激になり、脳が活性化されるのです。 朝練ピアノの後に計算問題などを解くと、集中力が上がり、いつもの時間よりも短い時間で問題が解ける・・・なんていう報告もあるくらいです。

どうせやらなきゃいけないピアノ練習、休み期間だけでも朝練ピアノを取り入れて、時間を有効に使ってみましょう。そして宿題や勉強も集中力UPで効率よく こなし、ピアノも上達して、良いこといっぱい手に入れましょう。

学校に通わなければならない毎日なら難しいかも しれませんが、今はちょうど休み期間なので、是非ともピアノの朝練習に取り組んでみましょう。朝起きて、学校の宿題や勉強をされると思いますが、その 勉強の前にピアノの練習をやってしまいましょう。勉強も遊びも一通り終わってからのピアノ練習になると、疲れも溜まってついダラダラしがちですが、 1番先にピアノの練習が終わっていると、気分も晴れやかに(?)その後の予定を組むことができます。1日の時間を有効に使うことができます。そして何より 朝練ピアノが1番良い理由は、脳が活性化すること。何故?どうして?ピアノは指先を使いますが、指先の刺激が脳への刺激になり、脳が活性化されるのです。 朝練ピアノの後に計算問題などを解くと、集中力が上がり、いつもの時間よりも短い時間で問題が解ける・・・なんていう報告もあるくらいです。

どうせやらなきゃいけないピアノ練習、休み期間だけでも朝練ピアノを取り入れて、時間を有効に使ってみましょう。そして宿題や勉強も集中力UPで効率よく こなし、ピアノも上達して、良いこといっぱい手に入れましょう。