講師から

新年おめでとうございます。新しい年を迎えました。って言うか、感染症で大変なことになっていても、嫌なことばかり続いても、逆に楽しく過ごしていても、

時間って同じように過ぎて何も止まることってないですね・・・当たり前ですが。だから、どうせなら前向きに考えていきたいと思っています。何事にも

頑張って・・・と言いたいところですが、そんな何でもかんでも頑張るなんてムリムリ。頑張り過ぎない頑張りで進めていけたらと思っています。

私のピアノ教室では、「楽譜を見たら自分で弾けるピアノ」を目指しています。読譜力を身につけるピアノ教室です。そのための音読み・リズム学習・数えながら 弾きです。弾きたい曲やいいなぁ〜と思った曲の楽譜を見て、自分の力で弾ける読譜力を養ってもらいたいと思います。そうすることで将来的に楽しみが 増えます。一生の趣味として楽しむことができます。私が目指しているのはここなので、是非とも途中で投げ出さずに、自分のペースで構いませんから続けて 欲しいと思っています。

年の初めから堅い?話になってしまいましたが、楽しいことばかりのピアノでもありません。大変な練習や辛い練習の先に 待っている楽しいピアノです。今年もどうぞよろしくお願い致します。

私のピアノ教室では、「楽譜を見たら自分で弾けるピアノ」を目指しています。読譜力を身につけるピアノ教室です。そのための音読み・リズム学習・数えながら 弾きです。弾きたい曲やいいなぁ〜と思った曲の楽譜を見て、自分の力で弾ける読譜力を養ってもらいたいと思います。そうすることで将来的に楽しみが 増えます。一生の趣味として楽しむことができます。私が目指しているのはここなので、是非とも途中で投げ出さずに、自分のペースで構いませんから続けて 欲しいと思っています。

年の初めから堅い?話になってしまいましたが、楽しいことばかりのピアノでもありません。大変な練習や辛い練習の先に 待っている楽しいピアノです。今年もどうぞよろしくお願い致します。

たくさんあると感じていた冬休みも、そろそろ終わりを迎える頃になりました。早い学校では4日から授業が始まります。ピアノの練習はできているでしょうか?

生活態度があまり良くない生徒さんは、学校生活に向けて整える時期です。ピアノの練習をお休みしていた生徒さんも、少しづつピアノ練習を再開させて欲しいと

思います。

たくさんあると感じていた冬休みも、そろそろ終わりを迎える頃になりました。早い学校では4日から授業が始まります。ピアノの練習はできているでしょうか?

生活態度があまり良くない生徒さんは、学校生活に向けて整える時期です。ピアノの練習をお休みしていた生徒さんも、少しづつピアノ練習を再開させて欲しいと

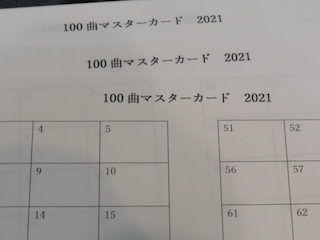

思います。生徒の皆さんにお配りしている100曲マスターカードですが、昨年1年間の集計が出ました。単純に曲数が多い生徒さんは、192曲、138 曲、91曲・・・・と言う結果です。100曲以上マスターした生徒さんは未就学児の生徒さんでした。未就学児さんは音も複雑ではないことから進みやすいと 言えば進みやすいです。それでも頑張った結果です。91曲の生徒さんは幼児教育専攻の大学生の生徒さん。大学の課題が多いこともあって、半ば強制的に 弾き歌いや練習曲の宿題でマスターした曲数が伸びました。では次に多かった生徒さんは、84曲、83曲、72曲・・・と続き、皆さん小学生の生徒さん。 本当は1番頑張って欲しい年代です。中学生・高校生の生徒さんに比べると、格段に練習時間が取れる小学生です。その小学生の時期に読譜力をつけて、自分の 力で弾くことのできるピアノを確立しておくと、表現力を養うレッスンに入ることができますから、どんどん弾き進めていきましょう。

ブルグミュラー を卒業した中学生・高校生の生徒さんになると、1曲の曲の長さが長くなることもあって、なかなか50曲も進まない状況です。それは仕方ないことなのかも しれませんね・・・。学校の定期考査もありますし部活動にも力を入れながらのピアノ練習ですから・・・・。でもやっぱり50曲は進んで欲しい・・・という のは私からの願いです。特に小学生さん!2021年は50曲はマスターできるようにやっていきましょうよ。早速、今週のレッスンから2021年度のマスターカード を配布します。みんな〜頑張っていこう!

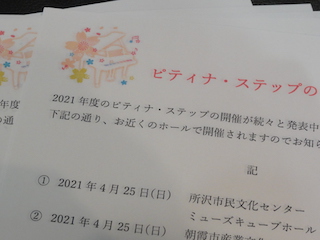

ピティナ・ステップの年度は4月から翌年の3月までの1年間。3月に行われる大泉学園ゆめりあホールでのステップは2020年度になりますが、4月以降に

行われるステップは2021年度のステップになります。年度が変われば申し込み用紙が変わります。記入内容は同じですが用紙が変わります。申込書は

こちらで用意しますので、生徒さんたちにはあまり関係ありませんが・・・。大きな違いは、課題曲が変わってくること。年々、新しい曲が増えたり、逆に

今までの課題曲がなくなっていることもあるのですが、過去3年間の課題曲は課題曲として扱ってもいいことになっていますから、それほど影響もないと

思います。

ピティナ・ステップの年度は4月から翌年の3月までの1年間。3月に行われる大泉学園ゆめりあホールでのステップは2020年度になりますが、4月以降に

行われるステップは2021年度のステップになります。年度が変われば申し込み用紙が変わります。記入内容は同じですが用紙が変わります。申込書は

こちらで用意しますので、生徒さんたちにはあまり関係ありませんが・・・。大きな違いは、課題曲が変わってくること。年々、新しい曲が増えたり、逆に

今までの課題曲がなくなっていることもあるのですが、過去3年間の課題曲は課題曲として扱ってもいいことになっていますから、それほど影響もないと

思います。ホームページの「お知らせ」欄にも記載をしましたが、2021年度の春のステップが続々と発表中です。ホームページや生徒の皆さんに お渡しするお便りには、教室から比較的近い場所でのステップをご案内していますが、ピティナのホームページを覗いていただくと、全国各地のステップ 開催情報が載っています。どちらの場所でのステップにも参加は可能です。気に入った場所・ホールなどあれば、それを目掛けて参加する・・・なんてことも できます。

神田ピアノ教室では、教室独自のピアノ発表会の代わりとして案内をしていますので、都合の良い日程で参加をすることが可能です。 生徒さんの中には、1年間の中で3~4回のステップ参加をされる生徒さんもいらっしゃいます。何回もの舞台経験を積むことは素晴らしいことですが、その分、 ピアノ練習は大変になります。生徒さんの状況によっては、ストップをかけることもあります。無理をしない範囲で楽しみながら参加をされるとよいと思い ます。今週から始まるレッスンで、ご希望のあった生徒さんにはステップのご案内をお渡しします。参加希望の生徒さんはご相談ください。

「もっときてきて〜」「大きくなってストンと落とす〜」「大きくなったと思ったら、そのままいかないよ〜」 一体何のレッスン?何の話?と不思議になり

ますね。実際にはこの言葉とともに身振り手振りも入っているので、私、踊っているようになっています(笑)右手を大きく上に上げてみたり・・・・アハハ。

「もっときてきて〜」「大きくなってストンと落とす〜」「大きくなったと思ったら、そのままいかないよ〜」 一体何のレッスン?何の話?と不思議になり

ますね。実際にはこの言葉とともに身振り手振りも入っているので、私、踊っているようになっています(笑)右手を大きく上に上げてみたり・・・・アハハ。

でもこれ、私が1番やりたいレッスン。そう、生徒さんたちには弾き方のレッスンをしたいと思っています。もちろん最初は音・リズムなど覚えて もらわなければなりません。教室で音やリズムの説明はしますが、私から1度教わっただけでは全てを覚えることはできません。特に音は、毎日のアウトプット が必要になります。教えてもらったその時は(インプット)理解できたように思っても、インプットしたものを毎日コツコツとアウトプットすることで 定着していきますから、自宅での音読み練習が必要になってきます。一通り音とリズムが理解できた生徒さんには、私のやりたいレッスンの始まりです。

聴いている人の印象に残る音楽とは、様々なことがはっきりと区別された音楽だと思うのですがどうでしょうか?音の強い・弱いも その1つで、はっきりと区別されている方が印象に残りやすいと思いませんか?大きくはより大きく、小さくはより小さく・・・大袈裟にやってちょうど いい。丁寧に音を区別していくことで、聴いている人の印象に残る音楽になっていきます。小学生さんたちと行ったクリスマス会での演奏を聴いていても、 弾くことに(音符を追って弾いていることに)必死になっている生徒さんの演奏よりも、様々な表現が加わった生徒さんの演奏の方が、聴いていてもワクワク してきますし楽しいです。弾き手も音楽を楽しみ、聴き手も音楽を楽しむ・・・そんな音楽を生むレッスンを行いたいと思っています。小姑のように(?)「 音が違う。リズムが違う」と言ってばかりのレッスンは、本当は私のやりたいレッスンではありません。音楽を作っていくレッスンがやりたいレッスンです。 今年は一緒に音楽を作っていくレッスンをやっていきましょう。

2021年のレッスンが始まっています。小学生の生徒さんたちは冬休み中ですが、中高一貫校・高校生・大学生の生徒さんたちは、既に学校生活も始まって

います。お正月明けの初めてのレッスン、私も楽しみにレッスンを始めましたが・・・。

2021年のレッスンが始まっています。小学生の生徒さんたちは冬休み中ですが、中高一貫校・高校生・大学生の生徒さんたちは、既に学校生活も始まって

います。お正月明けの初めてのレッスン、私も楽しみにレッスンを始めましたが・・・。ピアノを何年も習っていて、この程度の楽譜ならば 初見演奏でも弾けなければならない曲なのに、4分音符と8分音符の区別がないリズムで弾いてきた生徒さん。一体、何拍子の曲を弾いているのよ? 休み期間中の宿題がこのような状況では先が思いやられます。8分音符のリズムが入っている曲なので、数え方は1と2と3と4と・・・で数えれば間違いなく 弾ける曲です。じゃ、何で数えないの?数え方がわからない?いえいえ、そんなことはないはず。だってこの日、ワークブックのリズム練習で、8分音符の 入ったリズム打ちをきちんとこなすことができているからです。正しい数え方はわかっている、数えながらリズム打ちもできる・・・・それなのに、ピアノで 弾く時にはできない・・・・おかしいでしょ?

生徒さんから話を聞くと、ピアノの練習をする時には数えなかったとのこと。そりゃできないよね。 ここから先の話は私の想像ですが・・・。まず生徒さんの気持ちは、数えながら弾けばいいのだけれど、面倒臭いなぁ、とりあえず音だけは見ておこう。 ・・・で、音だけは正しく弾けているけれど、リズムが合っていない曲が出来上がりました。どうせ一人で練習だし、誰も聴いてくれないし。とりあえずピアノは 弾いておこう・・・。多分、こんな感じ(だと思う)生徒さんのお母様には寄り添い練習をお願いしていますが、お母様の気持ちは、私も仕事で疲れてる。 好きなピアノなんだから、一人で練習できるでしょ。お母さんだって忙しい・・・。こんな構図が出来上がっていると思います。あくまでも私の想像ですが。 1週間に1度でも寄り添い練習ができているならば、ここまで酷い状態にはならないと思います。結果、簡単な曲も一人で楽譜が読めない状況ができあがって しまうのです。

「ピアノ練習しておいてね」の声かけだけで、聴いてもくれない放ったらかしの状態では、はっきり言って生徒さんの上達は望めません。 せめて、講師側から注意されていることが守られているかどうかの確認をして欲しいと思います。お子様が小学生の間は、ピアノの練習以外でもお子様に手が かかるので大変だと思います。でもこの大変な時期に寄り添えているかどうかが、ピアノ学習の上達のカギとなります。間違った練習方法を取り入れることの ないよう、講師、保護者、生徒さんで取り組んでいきたいです。

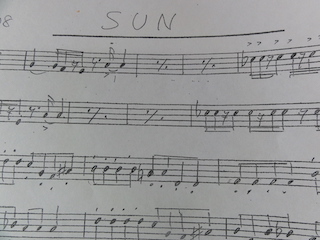

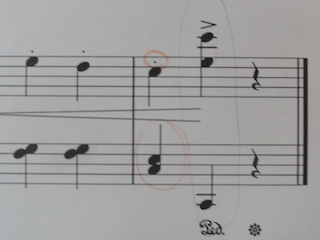

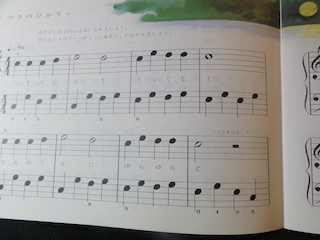

学校での合奏のキーボードを担当する生徒さん。よく知った曲ですが、主旋律ではなく低音部のパートのため、耳慣れない音とリズムの楽譜になっています。

写真では写っていませんが、この楽譜はヘ音記号なので音読みも間違いやすくなります。正しいリズムで演奏するためには数え弾きが基本です。ゆっくりで

あっても数えながら弾くことができたら、最終的にはメトロノーム練習を取り入れます。合奏なら尚のことメトロノーム練習は必須。他の人との合わせに

なりますから、自分一人がゆっくりや速くの演奏になっていたのでは、合わせることができないからです。

学校での合奏のキーボードを担当する生徒さん。よく知った曲ですが、主旋律ではなく低音部のパートのため、耳慣れない音とリズムの楽譜になっています。

写真では写っていませんが、この楽譜はヘ音記号なので音読みも間違いやすくなります。正しいリズムで演奏するためには数え弾きが基本です。ゆっくりで

あっても数えながら弾くことができたら、最終的にはメトロノーム練習を取り入れます。合奏なら尚のことメトロノーム練習は必須。他の人との合わせに

なりますから、自分一人がゆっくりや速くの演奏になっていたのでは、合わせることができないからです。この生徒さんの演奏を聴いていると、 音もリズムも少し間違いがあります。そして何よりも大きなミスは、一定の速さで弾けていないこと。弾きやすいリズムの小節は速く進みますが、ややこしい リズムの小節は倍くらい遅くなっています。これでは他のパートの人との合奏はできません。レッスンでは、リズムの取り方・数え方、メトロノームの 合わせ方もしていきますが、音を間違って弾いている場合は、音ミスも直しながらのレッスンになるので、1曲の最後までをレッスンすることができません。 生徒さんの力量にもよるので一概には言えませんが、ミスが多い状態では思うように先に進むことはできません。この曲の2度目のレッスンに来られた時に 「メトロノームで合わせようと思ったけれど・・・できなかった」と、カミングアウト。厳しいことを言いますが、できないと思います。何故って、これまでの 生徒さんとのレッスンで口うるさく「数えながら弾いて。メトロノームに合わせて」と、再三言ってきたのに、数えて弾くこともメトロノームに合わせることも してこなかった生徒さんです。「厳しいことを言うけれど、今のままではこれから先もできないよ。今の状態はこれまでの積み重ね。もっと簡単な曲を練習している 時に数えたりメトロノームに合わせたりしないと、難しいリズムがいきなり合わせられるわけないでしょう」と、答えました。納得してくれたのかしていないのか、 生徒さんは黙って聞いてくれていましたが、生徒さんの心に響いてくれれば・・・と思います。

自分の今現在の状態を作っているものは、良いことでも 同じです。ある生徒さんは、とても繊細な音を響かせられるようになりました。曲のイメージを上手に表現できるようになっています。これだって、最初から できていたわけではありません。今のこの状態になるまでには、何度も何度も注意を受け、それを生徒さんが受け入れてきた結果です。これもまた積み重ねの 結果。ピアノだけの話ではありませんよね?何事も今の自分の状態は、過去の自分が作ってきたものです。じゃ、これからの自分は?変えたいと思うのであれば、 今から作っていけばいいのではないでしょうか?未来の自分はこれからの積み重ね。直していくのに遅いと言うことはありません。何事も自分次第。自分の 未来は自分で作っていることを忘れないで。

昨年12月に行なったクリスマス会での話です。ある生徒さんが演奏してくれた曲は、曲の最後に音の跳躍があるものでした。その生徒さん、跳躍した音を

ミスってしまい、違う音を出してしまいました。そのまま終わってしまったらよいものを、わざわざ弾き直した生徒さん。クリスマス会に参加してくれた

生徒さんたちは覚えているでしょうか?

昨年12月に行なったクリスマス会での話です。ある生徒さんが演奏してくれた曲は、曲の最後に音の跳躍があるものでした。その生徒さん、跳躍した音を

ミスってしまい、違う音を出してしまいました。そのまま終わってしまったらよいものを、わざわざ弾き直した生徒さん。クリスマス会に参加してくれた

生徒さんたちは覚えているでしょうか?実はこの弾き直す行為、本番では絶対にやっちゃダメな行為です。何故ダメなのでしょう?曲を演奏する 上で1番大切なことは、曲の流れを止めないことです。今回の曲でのミスは、曲の1番最後とはいえ、1度終わった曲の流れを呼び戻したことになります。 終わったと思っていたら、また始まった・・・という感じでしょうか。音ミスをしたものは仕方がありません。わざわざミスを目立たせなくても、何事も なかったかのように終了するのが良いでしょう。音ミスをして弾き直す行為は、曲の途中であっても本番ではやってはいけません。理由は先ほどと一緒で、 弾き直してしまったら曲の流れが中断されてしまうからです。例えば、黒鍵の音を弾かなければならないところを白鍵の音で弾いてしまった・・・という 場合でも、何事もなかった顔で弾き進めます。音はミスしていても曲の流れは止まりませんよね?曲の流れを止めない・・・このことを頭の中に入れておくよう にしましょう。

ピアノのコンクールでも、審査員の先生方が1番重要視していることは、曲の流れ。確かに音をミスしてしまったら減点にはなります が、審査をする上では大したミスではありません。曲全体の構成や流れを聴いていますから、音ミスをしてしまったからと言って致命的なミスにはならない のが通常です。本番の演奏でミスをしないために練習をしているわけですが、残念なことに本番でミスっても、弾き直しだけはやらないように注意をしておき ましょう。その代わり、練習では気が済むまで弾き直してもらって構いません。自分が出したい音を追求して本番に臨んでください。

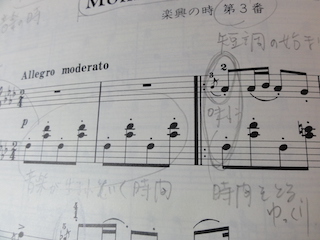

高校生の生徒さんが「弾きたい」と持ってこられた曲は、シューベルトの「楽興の時 第3番」シューベルトの楽興の時の曲は6曲あって、1番有名な曲は

この第3番です。曲名でピン!とこなくても、音楽を聴いてみると知っているかもしれません。発表会などでも誰かが弾いている曲です。

高校生の生徒さんが「弾きたい」と持ってこられた曲は、シューベルトの「楽興の時 第3番」シューベルトの楽興の時の曲は6曲あって、1番有名な曲は

この第3番です。曲名でピン!とこなくても、音楽を聴いてみると知っているかもしれません。発表会などでも誰かが弾いている曲です。楽興とは 音楽のことですから、「音楽の時・音楽が始まる時」という意味ではないかと思います。こちらの曲、曲の成り立ちを追っていくとおもしろい曲で、最初の 2小節に出てくる音は左手のファ、ド、ファだけの曲。この2小節だけを聴いていると、明るい曲なのか暗い曲なのかわかりません。ファ、ドの音にラの音が 入れば長調となりますが、ラ♭の音が入れば短調の曲となります。ですが、最初の2小節ではどっちの曲になるのかわからない不思議な曲です。弾き手は何かが 始まる予感を持たせて、明るくもなく暗くもない弾き方で弾くようにします。そうして3小節目の第1拍の音で加わる音が、ラ♭の音。正解は短調でした〜と 言った具合に短調の曲が始まります。やっとどんな音楽なのかわかった3小節目の第1拍目の音なので、少し勿体ぶって時間を取って弾くようにすると、より 曲の始まりが印象つけられていいと思います。

短調の暗い雰囲気の中で始まった曲ですが、途中明るい感じの変イ長調に転調したり、最初のヘ短調に 戻ったりしながら曲が進んでいきます。曲の中身的には、装飾音符が頻繁に使われていたり、指をすべらせて弾く部分がでてくるなど非常に難しく弾きにくい 曲になっています。そうして最後には暗い感じのヘ短調ではなく、ヘ長調に転調してヘ長調のまま終わっていきます。最初の曲の雰囲気とは全然違う明るい 曲調になっていて、温かく終わる曲です。最初とは違う雰囲気を感じながら終わってしまう、何とも不思議な曲。曲の中身を知ると、面白い発見があります。 有名な作曲家の曲にはおもしろいエピソードがあるものも多いです。実は本当の音楽の楽しさはここから。早くこんな素敵な曲を弾けるようにしていきたい ですね〜。

「毎日のピアノ練習、一人でやってるんじゃない?寂しくない?」「うん、一人。寂しい」初めての生徒さんの本音でした。両親ともにお勤めなので、学校が

休みになると一人で過ごしている生徒さん。私がこのように生徒さんに尋ねたのは、1週間前のミスが直っていないことが多いからでした。直っている箇所も

あるのですが、直っていない箇所もあったりで、正しい演奏で安定していかないのです。

「毎日のピアノ練習、一人でやってるんじゃない?寂しくない?」「うん、一人。寂しい」初めての生徒さんの本音でした。両親ともにお勤めなので、学校が

休みになると一人で過ごしている生徒さん。私がこのように生徒さんに尋ねたのは、1週間前のミスが直っていないことが多いからでした。直っている箇所も

あるのですが、直っていない箇所もあったりで、正しい演奏で安定していかないのです。この生徒さんとのお付き合いは2年ほど。習いに来られた 時は、お母様の寄り添い練習のお陰もあって順調に進んでいました。だんだんと寄り添い練習がなくなっていき、今は完全に一人練習、もしくはピアノ練習を していないか・・・のどちらかだと思います。折を見て直接、お母様には連絡を入れるのですが、私からの言葉はお小言になってしまうので、そう頻繁には 連絡をしません。ですが、レッスンノートには記しているので目を通していただければお子様の状態もわかると思うのですが、恐らく、レッスンノートも 見ていただいてはいないかな・・・。でなければ、あまり進んでいかない練習曲の状態は、親としては気になると思います。順調に進んでいると思っているのは 保護者だけで、お子様も苦しんでいるし、私もどうしたものかと思い悩んでいるからです。

ピアノの練習はコツコツと地道な練習です。頭の中では 理解しているけれど思うように指が動いてくれないこともあります。毎日の練習がモノを言う習い事。その地道な練習が続いていくのは、周囲の応援があるから です。「頑張っているね。上手になってきたね」の言葉掛けがあるだけで、おもしろいように上達していきます。聴いてくれる人がいるだけで練習にも頑張れる、 そんな習い事です。歳を取った私でも?出来上がった曲は聴いてもらいたい・・・と思うのですから、小学生のお子様なら尚更だと思います。

さて、初めての本音が言えた生徒さんへの助言は「お母さんをピアノの横に連れておいで。まずは1週間に1~2回でいいから聴いてもらって」と言うもの。 寂しく思っていることは、親に言わなければ伝わりません。聴いてもらいたいのであれば「聴いて」と伝えるしかありません。題して「お母さん引っ張り出し 大作戦」です。果たして上手くいくかどうか・・・?これでダメなら私からの直接連絡になりますが・・・。乞うご期待!

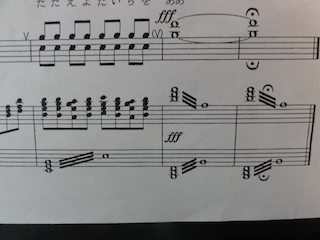

教室には、受験をする小学6年生・中学3年生の生徒さんが在籍しています。中学受験は2月に入ってからですが、高校受験は1月から始まっていきます。来週

から順々に試験を受けにいく生徒さんたちですが、ピアノのレッスンにも休まずに来てくれています。何故なら、教室の生徒さんは合唱コンクールの伴奏者

であるので、弾くことを全く辞めることができない状態。ですからレッスンの内容も、伴奏譜だけのレッスンになったり、好きな曲を弾くレッスンになったり、

わりとゆる〜い内容です(笑)

教室には、受験をする小学6年生・中学3年生の生徒さんが在籍しています。中学受験は2月に入ってからですが、高校受験は1月から始まっていきます。来週

から順々に試験を受けにいく生徒さんたちですが、ピアノのレッスンにも休まずに来てくれています。何故なら、教室の生徒さんは合唱コンクールの伴奏者

であるので、弾くことを全く辞めることができない状態。ですからレッスンの内容も、伴奏譜だけのレッスンになったり、好きな曲を弾くレッスンになったり、

わりとゆる〜い内容です(笑)ですがここに来て、行う予定だった合唱コンクールが中止になってしまいました。何とか3~4日に1回でも弾いていた ピアノでしたが、完全に合唱コンクールが中止になったことで余計にピアノから離れてしまった結果・・・生徒さんの指体力が著しく低下してしまいました。 指体力?はっきりと定義された言葉ではありませんが、1曲を演奏するだけの指の力、曲の最後まで指がきちんと動く力のことを指します。ある生徒さんの 伴奏曲は「大地讃頌」ですが、長い時間をかけて練習しただけあって、2週間ほど弾いていなくても曲を忘れていることはありません。でも、最後まで弾き切る 指体力がありません。特にこちらの曲は、写真のような32分音符の速いガチャガチャ弾きが何小節も続く曲。曲の最後になると指体力がなくなってヘラヘラ 弾きに・・・(笑)これには生徒さんも苦笑い。まぁまぁ、こんなこともあるよね。

別の生徒さんは、校歌の伴奏者。こちらの生徒さんも、実際には 公の場で校歌を歌うことはありませんでしたが、いつでも弾ける状態を保つために練習が続いています。が、受験が差し迫ってきた今、ピアノを弾くことから 遠ざかっている間に、今までバシッと弾いていた校歌の演奏がヘロヘロ状態に。生徒さん自身も「指が動かな〜い。音がちが〜う」と、ワイワイ言いながら 弾いています。レッスンでは、自宅でピアノを弾かない代わりにたくさん弾いてもらう、鬼のようなレッスンが和気藹々と?続きます。自宅練習が無理なら、 ここではたくさん弾いてもらいますよ〜。

指体力を低下させないためには、やはり毎日弾き続けることが大切なのですが、その時その時の状況に よって、毎日の練習が無理なこともあるかと思います。それでも3~4日に1回くらいは練習をする、テクニック系の曲だけでも練習をするなど、いつもとは 違う曲であっても指を動かすことで、指体力の低下は防げます。ちょっとした隙間時間を見つけて練習をしてほしいと思います。合唱コンクールがなくなって しまった中学3年生ですが、卒業式ではピアノ伴奏だけの演奏を行うかも・・・?と言う案が学校では出ているそう。正式決定ではないようですが、学校からは 伴奏の練習を続けていくように話があったということ。まだまだ気が抜けない状況が続きそうです。

ピアノの音階は階段になっています。ドの1つ上の音はレ、レの上はミ・・・ドレミファソラシド、ドシラソファミレドの音の上がり下がりはスルスルと言える

ことができる生徒さんでも、「じゃ、ラの1つ上は?」と尋ねると「・・・・」だったり突拍子もない音の名前が出てきたりしてしまいます。いやいや、ラの

上はシですよね。ドの音からの1オクターブは言えても、ソからの1オクターブ、シからの1オクターブがスルスル出てこない生徒さん、どの音からでもスルスルと

言えるようにしておきましょう。

ピアノの音階は階段になっています。ドの1つ上の音はレ、レの上はミ・・・ドレミファソラシド、ドシラソファミレドの音の上がり下がりはスルスルと言える

ことができる生徒さんでも、「じゃ、ラの1つ上は?」と尋ねると「・・・・」だったり突拍子もない音の名前が出てきたりしてしまいます。いやいや、ラの

上はシですよね。ドの音からの1オクターブは言えても、ソからの1オクターブ、シからの1オクターブがスルスル出てこない生徒さん、どの音からでもスルスルと

言えるようにしておきましょう。ピアノは楽譜が読めて音がわかれば弾くことのできる楽器なので、真面目に練習を積んでいく間に弾けるように なっていきます。同じ曲を1週間、2週間と弾いている間に、音も鍵盤の位置も覚えていきますから、上手に弾けるようになります。でも、本当にピアノを 楽しもうと思ったら、曲が上手に弾ける・弾けないの前に、もっとピアノと仲良くなってもらいたいです。先程の音階についても、ソラシドレミファソ、 レミファソラシドレなど、何の音から始まってもスルスルと言えるようになったり、鍵盤の位置もすぐにわかるようにしていきましょう。生徒さんを観察 していると、例えばラの鍵盤の位置を探す時に、ドの鍵盤からドレミファソラと順番に数えてラの鍵盤を探している生徒さんもいらっしゃいます。楽譜の中の 音を読む時と同じく、数えるのではなくてパッとラの鍵盤に指を持ってきて欲しいです。

では、自宅ではどのようにピアノに向き合ったら良いのかと いうと、練習曲の練習は普段通り真面目に行いますが、ちょっとした時間を使って、ソラシドレミファソ、とお子様と一緒に歌いながら弾いてみたり、 ソラシドレミファ♯ソ(ファに♯をつける)、ソラシ♭ドレミ♭ファ♯ソ(シ、ミには♭、ファには♯をつける)の2つを聴き比べて音の雰囲気を楽しむ・・・という 具合に、ピアノの鍵盤で遊んでみましょう。「ピアノの勉強をする」と言うよりはピアノと遊ぶ・仲良くなるといった感じでしょうか?ピアノの鍵盤の右側の 高い音の鍵盤の音と左側の低い音の鍵盤の音を弾いてみて、音の違いを感じたり、音階を上っていくばかりでなく下りていく音階を弾いてみたり・・・・遊びは 無限大に広がります。そうやってピアノに触れていくと音の並びも自然と覚えていくもの。もっともっとピアノで遊ぶことを、習い始めた生徒さんたちには やってもらいたいと思います。

最後に、毎日お世話になっているピアノですが、鍵盤の数は一体いくつあるのか知っていますか?今の時代、わざわざ 自分で数えなくてもググれば(笑)すぐに答えはでてきますが、自分で数えた鍵盤の数はいくつでしょうか?ピアノは(電子ピアノでも)鍵盤の数が決まっていま す。数が少ないものはピアノではなくキーボードになります。もちろん他にも音の出し方などの構造上の違いもありますが、ピアノと遊ぶ手始めに、まずは 鍵盤の数を数えてみるのもいいと思います。さて、いくつありましたか?

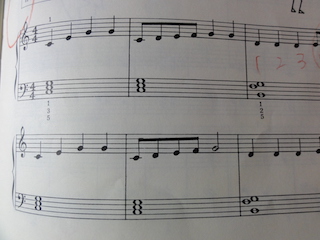

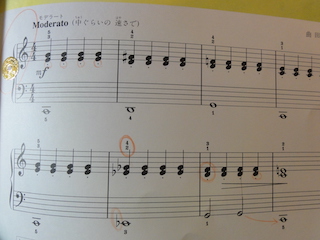

4分の4拍子や4分の3拍子の曲の学習が一通り終わると、8分の〜という拍子記号が出てきます。分母が4だったものが8になることによって、今まで学習してきた

音符の長さも根底から覆されることになります。ですから最初に学習した音符の長さを間違いなく覚えるようにしなければ、頭の中はごっちゃごちゃ。8分の〜

の拍子は、8分音符を1と数えることですから、4分の〜に比べると音符の長さは2倍になります。

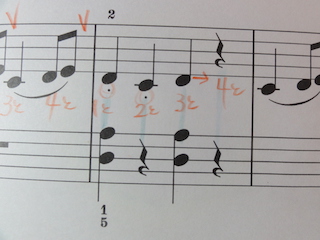

4分の4拍子や4分の3拍子の曲の学習が一通り終わると、8分の〜という拍子記号が出てきます。分母が4だったものが8になることによって、今まで学習してきた

音符の長さも根底から覆されることになります。ですから最初に学習した音符の長さを間違いなく覚えるようにしなければ、頭の中はごっちゃごちゃ。8分の〜

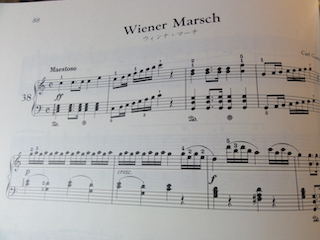

の拍子は、8分音符を1と数えることですから、4分の〜に比べると音符の長さは2倍になります。4分の〜を弾いていた時の4分音符は、1つのばす 音符でしたが、8分の〜の曲での4分音符は2つのばす音符になります。写真の楽譜の2小節目の左手、4分音符で書かれていますから1,2の2つ分の長さが必要な 音符です。頭の中では3拍子のリズムが取れていて、実際にも3拍子で弾くことができているのですが、4分音符の長さを1つ分の長さしかのばさない生徒さん、 意外にも多いです。ついつい、これまでのクセで1つ分の長さで満足してしまうのかな?この曲の場合は、この4分音符の長さが短くなってしまうと、なんだか 「尻切れとんぼ」のようになってしまいます。音符の長さってやっぱり大事。8分の〜の曲の学習に入ったら、自分が次に弾く曲が4分の〜なのか8分の〜なのか 注意をして楽譜を見るようにしましょう。

最後に、先ほど出てきた「尻切れとんぼ」の言葉ですが・・・・。これって昆虫のトンボではありません よ〜。お尻がないトンボを想像しただけで痛そ〜と感じるのは私だけ?「尻切れとんぼ」の意味は、完結されていない状態で途中で終わっている状態を指し ます。後に続かない・・・という意味です。音符の長さが短いと、ブチっと曲が突然に終わる感じがします。やはり丁寧に完結させないと気持ち悪いです。 「尻切れとんぼ」状態にならないよう、気をつけて演奏をしていきましょう。ちなみに、昆虫でない「とんぼ」って?草履のことらしいです。私はついこの間まで 知りませんでした。お恥ずかしい・・・・。

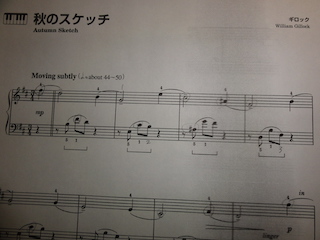

幼児教育専攻の大学生さんの、春休みのピアノソロ曲課題はギロックの「秋のスケッチ」。大抵の大学は、試験期間を経て春休みに入っていきます。幼児教育

専攻になると、ピアノソロや弾き歌いの授業がありますので、ピアノ練習は必須です。

幼児教育専攻の大学生さんの、春休みのピアノソロ曲課題はギロックの「秋のスケッチ」。大抵の大学は、試験期間を経て春休みに入っていきます。幼児教育

専攻になると、ピアノソロや弾き歌いの授業がありますので、ピアノ練習は必須です。ギロックはアメリカの作曲家。生徒の皆さんには、今のところ 馴染みがないかもしれません。最近は、ピアノコンクールの課題曲に選ばれることもあって、コンクールに参加をする生徒さんのレッスンで使ってきました。 ギロックの曲はどの曲もメロディーが美しく、曲名から想像力を働かせて、曲の雰囲気を汲んで演奏すると楽しく弾くことができます。先程の「秋のスケッチ」 という曲名から、どんなことを想像するでしょうか?秋の日の1日、スケッチをするとしたらどんな色を使いますか?ちょっと暗い感じの色?紅葉が進んだ 真紅の色?それともイチョウの黄色?どんな色を使うのか?というだけでも様々な色が出てきます。ロ短調という短調の曲で、しんみりとしたメロディーが 美しい曲です。大学生の生徒さんにも想像力を働かせてもらって、切なく美しく仕上げてもらいたいと思います。

私のささやかな願いなのですが、 ギロックの曲をいつか誰かに、それこそステップの舞台の場で弾いてもらいたいと思っています。ギロックの曲はどの曲を聴いても美しいのですが、 例えば「雨の日のふんすい」「森のざわめき」「手品師」・・・「ウインナーワルツ」もとても良いですね・・・。今は手軽にYouTubeで聴くことが できますから、一度聴いてみてください。ファンになること間違い無い曲です。楽譜的には高度な曲ではないものも多く、 ただ弾くだけの練習だと弾けてしまうのですが、高度な表現力が要求される曲なので練習は大変です。レベル的には、ブルグミュラーが弾ける力があれば 弾けるかと思います。素敵に弾いてくれる生徒さん、練習しませんか?

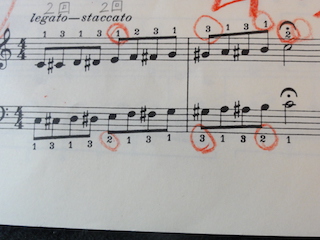

半音階のスケールは、鍵盤の音を1つも取りこぼさずに弾く音階です。白い鍵盤も黒い鍵盤も順番に弾いていきますから、正しい指番号で弾くことが上手に

弾くコツになります。通常は鍵盤を見ないで、楽譜の指番号だけを見て、その通りに指を出して弾く練習をします。今回、2ヶ月をかけて弾くことができるように

なった生徒さんがいます。よく頑張りました。

半音階のスケールは、鍵盤の音を1つも取りこぼさずに弾く音階です。白い鍵盤も黒い鍵盤も順番に弾いていきますから、正しい指番号で弾くことが上手に

弾くコツになります。通常は鍵盤を見ないで、楽譜の指番号だけを見て、その通りに指を出して弾く練習をします。今回、2ヶ月をかけて弾くことができるように

なった生徒さんがいます。よく頑張りました。「弾けたら簡単でしょう?」と問いかけると「弾ければね・・・」と、答えてくれた生徒さん。 そうですよね〜。何だってそう。ピアノだけではなく勉強だってスポーツだって、出来れば簡単に感じるし、楽しく感じます。ですから楽しく感じるためには、 できるようにしなければならない・・・わかっているのですが、この出来ない期間は楽しくもなく辛い時間を過ごすことになるので、ひたすら練習をするしか ない・・・・そうすると、ひたすら練習は辛く楽しくない➡ピアノが嫌になっちゃう・・・の繰り返し。でもやっぱり、ここは乗り越えるしかありません。 特にピアノは、正しい練習を積んでいけば必ず弾けるようになる習い事です。できるようになる期間は人それぞれですが、練習がモノをいう習い事。途中で 投げ出さずに練習を続けることができるかどうかが、弾けるようになる鍵となります。

出来なかったことが出来るようになったり、設定した目標を 達成することができた時のことを「成功体験」と言います。この「成功体験」を増やしていくことで、自信がついたり自己評価が高くなったりします。逆に 言えば、成功体験が少ない人は、「何をやってもどうせ上手くいかない・・・」と自信を持つことができなくなったりネガティブに考えがちになります。 成功体験を得るためには、忍耐力や継続力が必要になりますから、結果、頑張る力が身につくことになります。ピアノでは、この「成功体験」をたくさん 経験してほしいと思います。1曲1曲仕上げることで弾けるようになった喜びや、できなかった弾き方ができるようになったりなど、小さなことで構いません。 「できた!」という成功体験をたくさん経験してほしいと考えています。

今回、半音階のスケールを2ヶ月ほどかけて弾けるようになった生徒さん。 2ヶ月という期間が長いか短いか・・・は別にして、途中で投げ出さず練習を積んだことで弾けるようになりました。なんでも「や〜めた」と、途中で 投げ出すことは簡単です。これから先も難しい弾き方や、簡単には出来ないことが出てくると思います。その時に過去の成功体験がある生徒さんは、また頑張る ことができます。ですから難しい目標設定をするのではなく、簡単なものをたくさん成功させていくようにするとよいでしょう。「な〜んだ、簡単じゃん」を たくさん言えるようにしていきましょう。

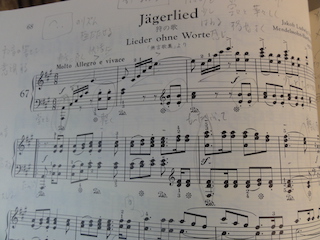

メンデルスゾーンの「狩の歌」を、見事な演奏で仕上げてくれたのは高校生の生徒さん。楽譜を読むことは苦ではないらしく、シャープやフラットがいくつ

書いてあってもさらっと弾いてきてくれます。その若さ、欲しいよ!なんのこっちゃっ!「狩の歌」という題名がついた曲ですが、メンデルスゾーン本人が

つけた題名ではなく、後にこの音楽を聴いた人が、ホルンの響きに似ていることから「狩の歌」と呼ばれるようになったとか。ホルンは、狩で使われる角笛が

進化した楽器だと言われています。和音の響きがとても素敵な曲です。

メンデルスゾーンの「狩の歌」を、見事な演奏で仕上げてくれたのは高校生の生徒さん。楽譜を読むことは苦ではないらしく、シャープやフラットがいくつ

書いてあってもさらっと弾いてきてくれます。その若さ、欲しいよ!なんのこっちゃっ!「狩の歌」という題名がついた曲ですが、メンデルスゾーン本人が

つけた題名ではなく、後にこの音楽を聴いた人が、ホルンの響きに似ていることから「狩の歌」と呼ばれるようになったとか。ホルンは、狩で使われる角笛が

進化した楽器だと言われています。和音の響きがとても素敵な曲です。この曲は速い速さの曲で、生徒さんも十分速く弾いてくれるのですが、最後の 方に進むと更に速く弾き急いでいます。なんで〜?どうした〜?速く弾いてしまうことによって、つっかかりが発生して、その度に弾き直しての演奏になる ので、曲の流れとしては非常に悪くなってしまっているのが勿体ないです。折に触れてお話をさせてもらっていますが、曲は、曲の流れを止めることが1番 ダメです。実はこの曲、最後の1ページ半ほどは右手16分音符のアルペジオになっています。この右手は伴奏で左手がメロディー。ですが、右手アルペジオの 綺麗な響きは重要な音楽。そこをつっかかっては曲も台無しです。

この曲に限らないのですが、こちらの高校生の生徒さんは、音楽に乗って演奏を してしまうと曲の速さが速くなってしまうクセを持っています。どの曲を弾いていても早めになってしまうのです。私もそうですが、ついつい速く弾いてしまう クセがあります。自分のクセを知っていると、心の中で「落ち着いて弾こう」と思うことができるので、自分のクセを知っていると便利です。わざわざ慌てて 弾いて間違う・・・なんて、せっかくの演奏が勿体ないですね。

ずいぶん前に教えていた生徒さんは、自分の演奏にノリノリになってしまうと、 曲の速さがゆっくりになっていました。何も速くなるだけではないのです。もちろんそうならない為に、メトロノームを使ったりして一定の速さで演奏できる ように練習をするのですが、自分が陥りやすいクセを知ることで、クセが出ないように意識をすることができます。レッスン中によく言う「つっかえ弾き」の クセも同じで、つっかえつっかえの練習ばかりを重ねていると、つっかえ弾きがクセになってしまいます。つっかかることに何の違和感もなく進めていくのは 危険です。通しの練習ではなく、まず、つっかえ弾きをなくす練習が必要になります。自分の悪いクセを知って、演奏を更に良いものにしていきましょう。

3月のピティナ・ステップに向けて練習中の生徒さん。ピアノ学習を始めて4ヶ月という短い期間ですが、毎日の練習時間が驚くほど多い生徒さんなので、

テキストの進み具合が驚異的な早さです。しかし今回は初めての発表の場での演奏になるので、テキストで学習しているよりも簡単な曲での参加です。

曲自体の練習はすでに楽譜通りに弾けている状態なので、曲の仕上がりに不安はありませんが、私が気になっていることはピアノの音色。生徒さんの弾く

ピアノ、どんな音が出ているのでしょうか?

3月のピティナ・ステップに向けて練習中の生徒さん。ピアノ学習を始めて4ヶ月という短い期間ですが、毎日の練習時間が驚くほど多い生徒さんなので、

テキストの進み具合が驚異的な早さです。しかし今回は初めての発表の場での演奏になるので、テキストで学習しているよりも簡単な曲での参加です。

曲自体の練習はすでに楽譜通りに弾けている状態なので、曲の仕上がりに不安はありませんが、私が気になっていることはピアノの音色。生徒さんの弾く

ピアノ、どんな音が出ているのでしょうか?音の強弱にも気をつけていてミスもなく弾けているのですが、生徒さんのピアノの音を聴いていて、 まず感じるのは、音が真面目で硬いと言うこと。思わず生徒さんに「音が硬いのよね〜。真面目過ぎるって言うか・・・。もっと柔らかな音が欲しいかなぁ」と、 伝えました。これには生徒さんもキョトン!そりゃそうだよね。小学低学年の生徒さんに伝えるには難しいかも。でも、これが率直な感想なのです。生徒さん からは「音って変わらないんじゃないの?」という質問がきました。ドはド、レはレ・・・同じ鍵盤を弾いていても音は変わりません。それは音の高さの 問題。難しい話になりますが、聴いて欲しいのは音の雰囲気です。さぁ、ここで私の腕の見せ所。生徒さんに、硬い音と柔らかい音の両方を聴いてもらうことに しました。教室の同じピアノ、私が弾くので同じ弾き手です。「あ〜ホントだ。音が違う・・・」2つを聴き比べるとよくわかります。

では私は、何を 違えて弾いたのでしょうか?硬い音を出す時には腕や手に力を入れて弾き、柔らかな音を出す時には力を抜いて弾いてみました。音の違いには生徒さん自身も 驚かれたようでした。同じ曲の同じフレーズなのに、聴こえてくる音が違う・・・こんなにも違うのかというくらい音には違いがあります。生徒さん自身は 「力を入れてないよ」とおっしゃいますが、自分では知らず知らずのうちに無意識に力が入っているのだと思います。体が緊張しているのかもしれません。 この「音色を変える」弾き方は、言葉で説明をするのはかなり難しいです。なぜって、弾いている本人の力の入れ具合・力の抜き具合が関係しているので、 本人にしかわからないからです。例えば、シュークリームを潰さないように掴む時の力と、ボールを掴む時の力では、力の入れ具合が違ってくると 思います。それと一緒かなぁ。だったら曲を弾く時には何に注意をしたら良いでしょうか?まずは曲を弾く時の意識を変えていきましょう。弾いている曲は どんな曲?「つきのひかり」と言う曲名から、 やさしいお月様の光を思い浮かべませんか?太陽のようなギラギラした光ではなく、ポワ〜としたやさしいひかり。そんなことを思い浮かべながら弾いてみ ると、音も少しやさしくなったような気がしませんか?何事も意識をすることが大事。そして、自分の出している音をよく聴くようにしましょう。

生徒さんのピアノの音色を変えることは、私の課題となりました。わかりやすい言葉で説明をしたり、耳で聴いてもらって理解を深めてもらったり・・・これか ら試行錯誤が始まることでしょう。自分が求めるピアノの音が出せた時は、きっと嬉しいはず。生徒さんも私も、悩む練習が続きます。がんばっていこう。

「久しぶりに発表会に出てみようかな」と、まさかのステップ参加を匂わせた生徒さんは小学4年生。前に1度、ステップに参加をされましたが、周りの人

たちのレベルの高さに圧倒されたことと、ミスばかりが続いた自分の演奏に少なからずショックを受けた感じでした。ミスをしたからどうこう・・・ということ

はありませんが、小さなお子様とは言え、みなさん上手に弾かれる方ばかりですから、大きなミスをしてしまうとある意味目立ってしまいます。生徒さん

自身も保護者も、その時はきっと恥ずかしく思ったのかもしれません。

「久しぶりに発表会に出てみようかな」と、まさかのステップ参加を匂わせた生徒さんは小学4年生。前に1度、ステップに参加をされましたが、周りの人

たちのレベルの高さに圧倒されたことと、ミスばかりが続いた自分の演奏に少なからずショックを受けた感じでした。ミスをしたからどうこう・・・ということ

はありませんが、小さなお子様とは言え、みなさん上手に弾かれる方ばかりですから、大きなミスをしてしまうとある意味目立ってしまいます。生徒さん

自身も保護者も、その時はきっと恥ずかしく思ったのかもしれません。元々、言葉数が多い生徒さんでもなく、物静かにレッスンを受ける生徒さん でしたが、ステップ参加以降、あまり笑顔も見られなくなったような気がしていました。練習もやってくれているようでしたが、そんなに前向きでもなく、 可もなく不可もなしと言った具合。どの生徒さんとのレッスンでもそうですが、レッスン室に入ってきた瞬間の生徒さんの様子から、何かあったのかな? とか、調子が悪いのかな?と、感じる時があります。楽しそうに入ってくる生徒さんもあれば、ニコニコ顔で入ってくる生徒さんもいます。学校の話などを 世間話的に始めてからレッスンに入ることが多いです。長い間、何を聞いても「別に〜」と答えていた生徒さん。あまり楽しそうではありません。 ピアノは弾くことができなければ、楽しく感じることができない習い事なので、弾けるようにしてあげることが先決だと思いました。

自宅練習が 思うように進まないのは、音を読むことに苦労をしているから。そう、この生徒さん、音のミスがとても多いので、レッスン中に次の宿題曲の音読みをする 「予習ピアノ」を取り入れることにしました。横で見てはいますが音読みは生徒さんにしてもらいます。私が答えを言うことはしません。音読みとリズム確認を 一緒にすることで自宅練習のやり方がわかっていくので、今までよりはスムーズな自宅練習になっているはず。間違えやすい箇所の説明もして、少しづつですが 目に見えて進んでいくようになりました。本当に今年に入ったくらいから表情が明るくなって、元気な挨拶と共に帰っていくようになりました。(いや〜今までは 無言で帰っていましたから・・・。)

保護者の方も忙しいと、このちょっとの変化は毎日の生活の中に埋れてしまうかもしれません。「あなたのこと を見ているよ」という、保護者からお子様へのサインは出してあげて欲しいと思います。すかさず、私から生徒さんの保護者の方へは、生徒さんが前向きに なってきたこと、表情が明るくなったことの連絡をしました。ここからまた会話が進んで、生徒さんの気持ちに寄り添ってもらえると、ピアノも更に上達が 見えてくると思います。何事にも気持ちの安定は不可欠です。保護者も私も、みんなで生徒さんたちを見守っていきたいと思います。