講師から

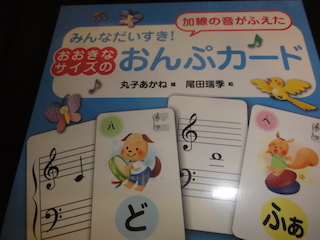

楽しくピアノ学習を続けるためにも、曲を短い時間で仕上げるためにも、音符はさっさと読めるようにしましょう・・・ということで、生徒さんたちに

挑戦してもらっている音符カード読み。ピアノを上手に弾かれる生徒さんの多くが、音符カード読みを既に合格されています。頑張り屋さんが多いうちの

教室の生徒さんたちです。レベル4を合格して一安心と思いきや、最近、新たな音符カード発見!なんと、加線の音が増えた音符カードです。

楽しくピアノ学習を続けるためにも、曲を短い時間で仕上げるためにも、音符はさっさと読めるようにしましょう・・・ということで、生徒さんたちに

挑戦してもらっている音符カード読み。ピアノを上手に弾かれる生徒さんの多くが、音符カード読みを既に合格されています。頑張り屋さんが多いうちの

教室の生徒さんたちです。レベル4を合格して一安心と思いきや、最近、新たな音符カード発見!なんと、加線の音が増えた音符カードです。いや〜実は、これまでの音符カードには加線の音が入っていなくて(高いラだけだったような気がします)、加線の音もあったらよいのになぁ・・・と、 思っていました。加線の音だってたくさん出てくるようになるので、当然、さっさと読めた方がいいに決まっています。かと言って自分で作る気力はなく て・・・。こんなこと思っているピアノの先生方がたくさんいらっしゃったようで、今回、ト音記号もヘ音記号も第三線までの加線の音が加わったカードが 発売されました。これこれ、待ってました!ここまでさっと読めると怖いものなしです。・・・と言うことは、またもや音符カード読み復活?

早速、今日月曜日の生徒さんたちに聞いてみました。「音符カードに加線の音が新しく加わったんだけど、また音符カード読みやってみる?どうする?」 「やるやる」と、概ねどの生徒さんもやる気満々です。月曜日の生徒さんたちは、ほとんどの生徒さんがレベル4を合格しているので、やる気満々なのかも しれません。学習したことが目に見えてできるようになる嬉しさや、達成感を味わったときの嬉しさをよくご存知なのでしょう。達成感を多く味わうことが できる人ほど、楽しく過ごすことができると言われていますから、頑張ってみる価値はありそうですね。さぁて、どうしましょうか?音符カード読み第二弾 やっちゃう?やっちゃわない?どうする?

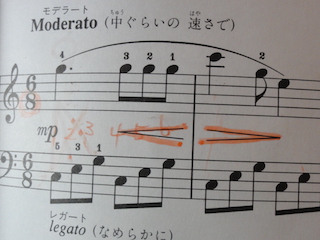

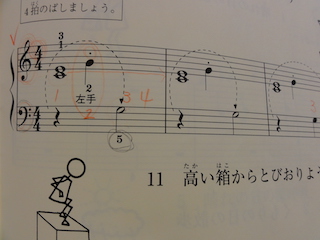

新たに8分の3拍子・8分の6拍子の8分の〜 の曲の拍子の取り方について学習を始めた生徒さん。ピアノ学習を始めて5ヶ月ほどの低学年の生徒さんです。

8分の〜 の曲を練習するようになると、これまでよりも更に楽譜をよく見ることをしなくてはなりません。最初に習い始める4分の〜 の曲のリズム取りと

比べると音符の長さが違ってきますから、頭の中がごっちゃにならないように注意が必要です。

新たに8分の3拍子・8分の6拍子の8分の〜 の曲の拍子の取り方について学習を始めた生徒さん。ピアノ学習を始めて5ヶ月ほどの低学年の生徒さんです。

8分の〜 の曲を練習するようになると、これまでよりも更に楽譜をよく見ることをしなくてはなりません。最初に習い始める4分の〜 の曲のリズム取りと

比べると音符の長さが違ってきますから、頭の中がごっちゃにならないように注意が必要です。最初にこれまで学習してきた音符の長さのおさらいを しましたが、さすがスルスル弾く生徒さんだけあって間違いがありません。きちんと定着しています。実は4分の〜 の音符の長さが定着していないと、8分の〜 の音符の長さの学習に入ることができません。それこそ音符の長さがごっちゃになってしまって何が何だかわからなくなってしまうからです。ピアノ以外の 学習でも同じことですよね?掛け算ができないのに割り算はできません。積み重ねって重要です。

8分の〜 の曲では8分音符が1拍となります。そう、 ♪=1となり、♩=2となります。そうやって1つ1つ音符の長さを説明していったところ、生徒さんが「これまでの2倍になっている!」と、ひらめきました。 そうなんです!4分の〜 の音符の長さと比べると、8分の〜 の曲では音符の長さは2倍になっています。自分で気がつくところ、すごいです。4分の3拍子や 8分の6拍子と楽譜に書いてある拍子記号は、分母の数字が拍の基準になる音符の単位になっており、分子は1小節に入る拍の数になっています。そのことを 理解をして拍子記号を見ていくと、4分の3拍子の曲は、4分音符を1として3拍子、8分の6拍子の曲は、8分音符を1として6拍子ができている曲になります。 だから8分の〜 の曲を練習する時は、8分音符を1と考えて123456、123456・・・と数えていくことになるのです。

ピアノ学習もここまで進んでくる と、拍子記号は見なきゃいけない、音の強弱・スラー・スタッカート・シャープ・フラットなどの記号にも注意をしなきゃいけない・・・と、見るべきものが たくさんになってきます。そうして慣れた頃には、調号(ト音記号・ヘ音記号の横に出てくるシャープ・フラット)も1つづつ増えていきます。調号のシャープ・ フラットは多くの生徒さんが見落としてしまう記号です。自分が弾いている曲が「何か変!」だと感じるならば、1度見直してみましょう。だんだんと難しく なっていくピアノですが、1つ1つ定着させて上達していきたいですね。

ピアノの練習をしていて、自分の演奏について考えているでしょうか?1曲弾き終わった後に、今の演奏は上手だったかな?弾き直しばっかりしていなかった?

音ミスは大丈夫?などなど、自分の演奏の感想を率直にどう思ったのか、考えているでしょうか?

ピアノの練習をしていて、自分の演奏について考えているでしょうか?1曲弾き終わった後に、今の演奏は上手だったかな?弾き直しばっかりしていなかった?

音ミスは大丈夫?などなど、自分の演奏の感想を率直にどう思ったのか、考えているでしょうか?人は皆、自分の演奏は正しいと思って弾いています。 誰も最初から、わざと間違えて弾こう・・・とは思っていないはず。ほんの少しのリズムの間違いには気が付かなくても、拍子通りに弾けているかどうかは メトロノームに合わせてみればすぐわかること。3拍子なのに4拍子になっている場合は、どこかで大きなミスをしています。メトロノームは嘘をつきません から・・・。1拍目がメトロノームのチン!の音に合ったまま最後まで弾けていれば、拍子の間違いはありません。つっかえ弾きはどうですか?両手で演奏を していても、1小節ごとに止まったり間違えながら弾いていなかったでしょうか?さすがに、つっかえつっかえ最後まで弾いていたら、それは曲として完成 しているとは言えません。曲は流れが大事。音ミスはどうでしょうか?生徒さんの中には、正しく音を読めているはずなのに音ミスばっかりしながら弾いている 人もいます。1箇所や2箇所の音ミスならば聞き流せても、あまりにしょっちゅうの音ミスでは耳触りな音楽になってしまいます。

つっかえ弾きにし ても音ミスにしても、スルスル弾けるようにするためには、今までと同じ練習ではダメということです。その部分だけを何回も練習をする部分練習が必要です。 5回弾いて上手になっていなければまた5回、それでもダメならもう5回、片手練習も取り入れた方がいいかもしれません。両手で通しの練習をしたい気持ちは わかりますが、その練習を続けていて上手になっていかないのならば、練習方法を見直さないといけません。自分の演奏は自分がよくわかっているものです。 レッスン中にも音ミスが多くて、半ば意地になって弾いている生徒さんもいらっしゃいますが、意地になって弾いたからと言って上手になっていくわけでは ありません。ゆっくり弾く・片手練習をする・部分練習をするなどして、丁寧な練習方法を取り入れていきましょう。自分の演奏の振り返り、やってみて。

「この音符いくつ伸ばすかな?」と、お菓子を使って音符の長さを確認しています。まさに「目で見る音符の長さ」。1つや2つのばす音符はすぐに答えられま

すが、8分音符や8分休符になってくると忘れている様子。前回の音符の長さ確認から少し時間が経ってしまったので、忘れちゃったかな?

「この音符いくつ伸ばすかな?」と、お菓子を使って音符の長さを確認しています。まさに「目で見る音符の長さ」。1つや2つのばす音符はすぐに答えられま

すが、8分音符や8分休符になってくると忘れている様子。前回の音符の長さ確認から少し時間が経ってしまったので、忘れちゃったかな?この日、 お菓子を使って音符の長さ確認を行なったのは、年中の生徒さん。実は先取りで8分音符や付点8分音符を学習しています。「1つの半分」「1つと半分」という 言葉の難しさも一緒に学習中です。「の」と「と」では大違いですから。そう遠くない将来に分割音符の学習に入る予定なので、少しづつ慣れておくために 先取り学習を始めました。ここまでテキストが進んでくると、テキストの進み具合もゆっくりではありません。次から次に新しいことが出てくるようになります。 でも大丈夫。わからなければ先に進まず立ち止まればいいこと。同じことを何度も何度も学習すればいいだけです。そうやって定着させていきます。

小さな生徒さんの場合は、覚えるのも早いのですが忘れるのも早いです。インプットはもちろん大切ですが、アウトプットがなければ記憶を定着させることは できません。インプットとアウトプットを繰り返して覚えていくようにしましょう。私が生徒さんに「この音符は2つ伸ばします」と説明をすることはインプット 作業になります。では、アウトプットは?難しく考える必要はありません。楽譜の中の音符を指して「これはいくつ伸ばすの?」と質問をするだけです。 レッスン中も、生徒さんに音符の長さを聞きながら進めていますが、自宅練習中でも「これはいくつ?」と、尋ねていくことでアウトプットをしている状態に なります。毎日のちょっとした言葉かけで定着していきますので、自宅練習中もお子様に聞くことをやってみてください。インプットとアウトプットを上手に 活用して、知識を定着させていきましょう。

ある生徒さんのお母様から「最近、子供が本物のピアノを欲しがっています」と、お話がありました。生徒さんは中学生で、合唱コンクールでは伴奏者の

常連です。自宅の楽器は電子ピアノで、時々レッスン中にも「家の電子ピアノと教室のピアノでは、弾いた感じが違う」と、おっしゃることが多くなってきて

いました。幼稚園の時から習ってくださっているピアノ歴は、10年以上にもなります。演奏に表現力がついてきて、電子ピアノでは満足することができない状態に

なってきたようです。

電子ピアノもピアノも、音の強弱は表現することができますが、「音色」を弾き分けるには電子ピアノでは難しいとされています。 音色は、打鍵をする時の指のスピードや打鍵する指の位置、鍵盤に対しての指の角度など、タッチの違いで音の表情を弾き分けます。その微妙な音の 違いは、やはりピアノでなければ表現をすることができません。電子ピアノでの演奏は、タッチを変えても出てくる音はそう変わらないので、表現力がついた 生徒さんには物足りなさを感じるようになったのでしょう。同じ曲を教室のピアノで演奏した時と、自宅の電子ピアノで演奏した時の違いがわかるようになって きたのだと思います。それは学校のピアノや合唱コンクール時のホールでのピアノ演奏でも同じこと。ピアノで演奏した時の感覚と電子ピアノで演奏した時の 違いを感じている証拠です。

ある別の高校生の生徒さんの話ですが、先週までの演奏と何かが違っているような気がしたことがありました。それは、 良いように演奏が変わっていたのですが、思わず生徒さんに「他の先生に習いにいかなかった?」と尋ねたことがあります。いつも指導している私でない 先生に指導を仰ぐと、弾き方や音色が良くも悪くも変わることがあります。そこで思わず尋ねたのですが「ピアノを買ってもらった」と、生徒さんが話して くれました。なんとびっくり!この生徒さんも伴奏者の常連で、何年も前からピアノの購入を考えていた生徒さんでした。お母様も生徒さんも、ピアノの必要性を 感じて、電子ピアノからピアノに買い替えをされたのでした。

このように電子ピアノでは満足ができなくなった時は、実は、ピアノに買い換える 機会となります。ただ、ピアノになると価格的には電子ピアノよりも高くなってしまいます。新品にこだわらなければ、程度の良いものの中古ピアノが市場に 出ることがありますので、信頼のおける調律師さんにお願いをするなどして、中古ピアノの購入を考えることも1つのやり方なのかと思います。ピアノで 練習ができるようになると、さらに表現力が高まります。電子ピアノを超えた生徒さんの誕生は、やはり嬉しいもの。ピアノを弾くことを楽しんで欲しいと 思います。

電子ピアノもピアノも、音の強弱は表現することができますが、「音色」を弾き分けるには電子ピアノでは難しいとされています。 音色は、打鍵をする時の指のスピードや打鍵する指の位置、鍵盤に対しての指の角度など、タッチの違いで音の表情を弾き分けます。その微妙な音の 違いは、やはりピアノでなければ表現をすることができません。電子ピアノでの演奏は、タッチを変えても出てくる音はそう変わらないので、表現力がついた 生徒さんには物足りなさを感じるようになったのでしょう。同じ曲を教室のピアノで演奏した時と、自宅の電子ピアノで演奏した時の違いがわかるようになって きたのだと思います。それは学校のピアノや合唱コンクール時のホールでのピアノ演奏でも同じこと。ピアノで演奏した時の感覚と電子ピアノで演奏した時の 違いを感じている証拠です。

ある別の高校生の生徒さんの話ですが、先週までの演奏と何かが違っているような気がしたことがありました。それは、 良いように演奏が変わっていたのですが、思わず生徒さんに「他の先生に習いにいかなかった?」と尋ねたことがあります。いつも指導している私でない 先生に指導を仰ぐと、弾き方や音色が良くも悪くも変わることがあります。そこで思わず尋ねたのですが「ピアノを買ってもらった」と、生徒さんが話して くれました。なんとびっくり!この生徒さんも伴奏者の常連で、何年も前からピアノの購入を考えていた生徒さんでした。お母様も生徒さんも、ピアノの必要性を 感じて、電子ピアノからピアノに買い替えをされたのでした。

このように電子ピアノでは満足ができなくなった時は、実は、ピアノに買い換える 機会となります。ただ、ピアノになると価格的には電子ピアノよりも高くなってしまいます。新品にこだわらなければ、程度の良いものの中古ピアノが市場に 出ることがありますので、信頼のおける調律師さんにお願いをするなどして、中古ピアノの購入を考えることも1つのやり方なのかと思います。ピアノで 練習ができるようになると、さらに表現力が高まります。電子ピアノを超えた生徒さんの誕生は、やはり嬉しいもの。ピアノを弾くことを楽しんで欲しいと 思います。

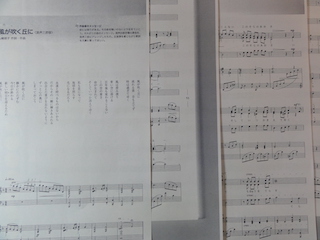

1年近く弾いてきた「大地讃頌」でした。いつもは夏休み明けにある合唱コンクール。そこで練習納めになるはずだった曲でしたが、3月に延期になり、それも

中止となって卒業式で流されることに。練習しているのは中学3年生の受験生。受験は2月で終了しましたが、ピアノばかり練習しているわけにもいかず、

中弛み状態に。気持ちはわかります。受験は大事。合格もしたい。卒業式では、録音演奏が流されることになっています。生徒さんは録音前日に「大地讃頌」の

最後のレッスンにやってきました。

1年近く弾いてきた「大地讃頌」でした。いつもは夏休み明けにある合唱コンクール。そこで練習納めになるはずだった曲でしたが、3月に延期になり、それも

中止となって卒業式で流されることに。練習しているのは中学3年生の受験生。受験は2月で終了しましたが、ピアノばかり練習しているわけにもいかず、

中弛み状態に。気持ちはわかります。受験は大事。合格もしたい。卒業式では、録音演奏が流されることになっています。生徒さんは録音前日に「大地讃頌」の

最後のレッスンにやってきました。実は、卒業式では各クラスの伴奏者の演奏が順番に流れることになっています。「大地讃頌」の曲は課題曲ですか ら、各クラス順番に同じ曲目の演奏が流れていくことになります。これ、上手・下手がわかる流れになっています。そこで生徒さん「下手には弾きたくない。上手な 演奏をしたい」と、言い出しました。私も生徒さんと同じ気持ちです。ですが、演奏をするのは生徒さん。演奏を聴いていると、ボロボロとミスタッチが 多いのです。全く違う音を弾いてしまうこともあります。いや〜もうちょっと落ち着いて弾こうよ。

大地讃頌の曲は、土に感謝をする詩です。 歌詞の中に隠された思い、「人間は土から生まれた。その土を原爆などで汚してしまったのは人間。過ちに気がつき、偉大な土に感謝する」という 作者の思いを汲み取って歌う大地讃頌。堂々と、重々しく演奏して欲しいかな。それに、中学3年間をピアノ伴奏者として過ごしてきた生徒さん。この曲は 中学生活の集大成。いろいろな思いを背負っての最後の演奏になります。どんな想いで、どんなふうに弾きたいのか?・・・・などなど、生徒さんにお話を させてもらいました。結局は、どんな演奏をしたいのか?どんなふうに弾きたいのか?に行き当たるのです。

後日、生徒さん本人から「録音は良く できました。中学3年間のピアノをしっかり締めくくれました」と、連絡がありました。納得のいく演奏ができたようです。生徒さんは、都立高校への入学が 決まりました。今年の入試は、コロナのこともあって中学・高校・大学のそれぞれの入試は大変だったと聞きます。そんな中、進学校への合格を手にした 生徒さん。頑張ったのですね。高校生になってもピアノを続ける予定の生徒さん、頑張っていきましょう。合格おめでとうございます。

教室には、様々な学校のピアノ伴奏者が在籍しています。ある練馬区の中学校では、1クラスだけで体育館で歌う合唱コンクール?が行われることになって

います。残念ながら保護者も入れず、本当の1クラスだけ合唱。広い体育館を使って1クラス合唱とは、学校の先生方も考えられたようです。伴奏者は、最後の

追い込みに入っています。

教室には、様々な学校のピアノ伴奏者が在籍しています。ある練馬区の中学校では、1クラスだけで体育館で歌う合唱コンクール?が行われることになって

います。残念ながら保護者も入れず、本当の1クラスだけ合唱。広い体育館を使って1クラス合唱とは、学校の先生方も考えられたようです。伴奏者は、最後の

追い込みに入っています。生徒さんが伴奏する曲は、幸いなことに難しい曲というわけではありません。しかし、左手に2オクターブに渡る跳躍が 随所に出てくるので、ミスタッチをしやすい曲で弾きにくい曲になっています。全く違う音のところに手が運ばれていき、全く違う音を出してしまうことも あります。その度に「あれ、こっちだったかな?いや、こっち?」と出てくる音を確認しながら弾き進めているのですが、それ、ダメでしょ?正しい音は 1つしかないはず。当て物ではないのですから、弾いて確かめるなんてダメダメです。なぜ、こういうことになるのでしょうか?それは、今の段階で正しい音が 頭の中に入っていないからです。これかもしれないし・・・これかもしれない・・・というような不確かな記憶で弾いていると、今回のような状況になって しまいます。じゃ、どうする?

不確かな記憶に頼って弾いているものを、確かなものに変えてあげればいいのです。そのためには、今、必死になって 楽譜を見ながら弾くことが大切です。実際の合唱コンクールの伴奏では、ガッツリ楽譜を見ながら弾くことはできません。指揮者を見なければならないからです。 ですから、伴奏者はある程度は暗譜をしている状態になっているのですが、暗譜も最初から完璧にできるわけではありません。何度も弾いている間に、頭と 手が勝手に覚えてしまうのですが、正しいものを覚えなければ意味がありません。正しいものを覚える過程では、楽譜にかぶりつきながら(笑)覚える ようにします。頭の中に楽譜が思い浮かべられるようになるといいですね。覚えるために、今、しかっりと楽譜を見ることをやっていきましょう。

今年は、運動会も修学旅行も、文化祭もなくなってしまって、行事らしいことが何もできなかった1年でした。特に卒業を迎える学年の生徒さんたちは、 卒業アルバムに載せる写真に苦労する・・・という話も聞かれます。学年最後の「1クラス合唱」まで1週間ほど。悔いのない伴奏演奏にするためにも、今、 より丁寧な練習が必要です。もうひと頑張りやっていきましょう。

ピアノ演奏で綺麗な音を出すためには、手の形・指の状態に気をつける必要があることは、みなさんよくご存知のこと。基本は手の形を丸く、指を立てて弾く

ようにします。指が細い・太い、長い・短いに関わらず、ピアノを弾く基本の形はみなさん一緒です。特に、1つの音しか出してはいけないのに、一緒に隣の

音を出したりするミスタッチが多い生徒さん、自分がピアノを弾いている時の手の形や指の状態がわかっているでしょうか?

ピアノ演奏で綺麗な音を出すためには、手の形・指の状態に気をつける必要があることは、みなさんよくご存知のこと。基本は手の形を丸く、指を立てて弾く

ようにします。指が細い・太い、長い・短いに関わらず、ピアノを弾く基本の形はみなさん一緒です。特に、1つの音しか出してはいけないのに、一緒に隣の

音を出したりするミスタッチが多い生徒さん、自分がピアノを弾いている時の手の形や指の状態がわかっているでしょうか?例えば、指を広げなくても 弾けるような音形を弾く時の指の状態を真上から見た時、写真のように自分の爪が見えていないでしょうか?この写真では爪が見えてしまっています。これは ダメダメな弾き方です。指が立っていないと、自分の爪がよく見える状態になってしまいます。真上から見た時に、自分の爪が見えない状態が、指が立っている 状態です。年齢の大きな生徒さんならば、自分の爪が見えているか見えていないか、自分で判断ができると思います。年齢が小さな生徒さんの場合は、ピアノを 弾いているお子様の真後ろに保護者の方が立っていただき、お子様の指の状態を見ていただくと良いと思います。どんな状態になっているでしょうか?

小さな生徒さんの場合は、指を立てて弾いていると大きな音が出ない場合がほとんどです。そのため、大きな音を出そうとして1本1本の指の 動きを大きく動かしながら弾いてしまうことがあります。確かにそのように演奏をすると大きな音は出ますが、指の状態は一向に良くなりません。結局、 力任せに弾いていることになるからです。いつまで経っても強い指を作ることができませんから注意をしましょう。正しい弾き方で弾いている間に、指の支えが しっかりしてきて指が強くなっていきますから、大きな音・大きな動きを優先させるのではなく、小さくても正しい弾き方を守っていくようにして欲しいと 思います。

自分では指を立てて弾いていると感じていても、実際にはできていないこともあります。自分の指を真上からまっすぐに見た時の爪の 状態は、指が立っているかどうかの1つの目安になりますから、確認をしてみると良いでしょう。何人かの生徒さんが練習をしている「ハノン」の教材を 学習中の生徒さん、指をかなり広げて弾く練習もありますが、大抵は爪が見えない状態で弾ける曲ばかりです。それなのに、自分の爪が見える状態で弾いている 場合は、指の状態を直す必要があるということです。今一度確認を。

「自信のない音で弾いてるよ。もっと自信を持って弾いて」と、学校の音楽の先生に言われたとやってきた生徒さん。合唱曲の伴奏を練習中です。いや〜それは

そうでしょ。私が生徒さんの演奏を聴いていても、自信がない演奏だと感じます。どこのピアノの先生でもわかることですが、生徒さんの自信のない音での

演奏ってすぐわかります。それってどんな音?何て言うか、堂々と弾いていない感じで鍵盤の上部だけを指が滑っているような・・・取り敢えず弾いてます・・・

的な音なんです。例えば、クイズ問題などで答えがわかっている時って、堂々と答えますよね?でもその答えに自信がない時は、パッと答えが言えずにモジモジ

してしまうことがあると思うのですが、そのような感じのピアノの音。これでは堂々とした音は聴こえません。

「自信のない音で弾いてるよ。もっと自信を持って弾いて」と、学校の音楽の先生に言われたとやってきた生徒さん。合唱曲の伴奏を練習中です。いや〜それは

そうでしょ。私が生徒さんの演奏を聴いていても、自信がない演奏だと感じます。どこのピアノの先生でもわかることですが、生徒さんの自信のない音での

演奏ってすぐわかります。それってどんな音?何て言うか、堂々と弾いていない感じで鍵盤の上部だけを指が滑っているような・・・取り敢えず弾いてます・・・

的な音なんです。例えば、クイズ問題などで答えがわかっている時って、堂々と答えますよね?でもその答えに自信がない時は、パッと答えが言えずにモジモジ

してしまうことがあると思うのですが、そのような感じのピアノの音。これでは堂々とした音は聴こえません。「自信を持って弾けていないでしょ?」 の問いにも「はい」と答える生徒さん。さすがに中学生ですから、自分でもわかっています。本人が言っているのだから、正真正銘の自信のない演奏です。 では何故、自信がないのか?それは、曲を弾き込む時間が足りていないからです。やっと譜読みが終わって、充分に弾く時間がまだ取れていないので、音もミス タッチをしています。そのような状況なので、「弾く」ということに必死になっていて、音楽的にも弾けていないし何より自分が自分の演奏を楽しめていません。 何とか間違わないで弾かなきゃ!の思いが強すぎて、堂々と弾くところまで到達していない状態です。

ピティナ・ステップでの舞台演奏でも同じこと が言えるのですが、曲の練習が進んで、1曲を最後まで弾けるようになったからと言って「完成」ではありません。ここから自信を持って舞台に立てるように するためには、ひたすら弾き込みの練習が必要になってきます。自分の中で「こんなに練習を積んできたから大丈夫」と言う思いが自信に繋がっていきます。 この思いがあれば、万が一、間違ってしまっても冷静に対処することができます。自信のない状態で間違ってしまうと、頭の中が真っ白になって余計に慌てる ことになります。間違った時の精神的な余裕がなくなってしまうのです。自信がない演奏は自信がつくようにすればいいだけ。簡単です。練習しかない! 自分の状態が理解できている中学生の生徒さんですから、心配はしていません。徹夜でもユンケル(これ効くのよ)でも飲んで、ひたすら頑張りましょう。 お母さんよりも怖い(?)ピアノの先生が言っています。がんばれ!

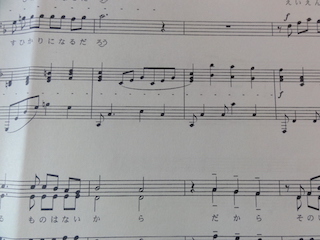

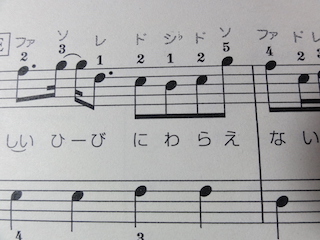

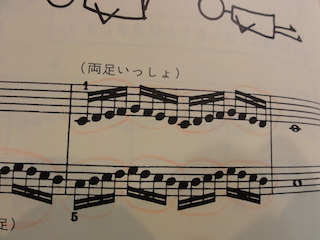

写真の楽譜の2拍目の音を指差して「この音は何?」と尋ねると「ソ」と言う答え。ちゃんと音は読めています。「じゃあ、ソの音を左手の2番で弾いてみま

しょう」と言うと、何故だかいつも左手で弾いている、ヘ音記号の音域のソの音に左手を持っていってしまいました。「いやいや違う。楽譜に書いてあるソの

音を左手で弾いて欲しい」と伝えたら、固まってしまった生徒さん。あれ〜どうしちゃったの?

写真の楽譜の2拍目の音を指差して「この音は何?」と尋ねると「ソ」と言う答え。ちゃんと音は読めています。「じゃあ、ソの音を左手の2番で弾いてみま

しょう」と言うと、何故だかいつも左手で弾いている、ヘ音記号の音域のソの音に左手を持っていってしまいました。「いやいや違う。楽譜に書いてあるソの

音を左手で弾いて欲しい」と伝えたら、固まってしまった生徒さん。あれ〜どうしちゃったの?固まってしまった生徒さんは小学1年生。もう何も かも受け付けない・・・といった雰囲気が出ています。これ、小さな生徒さんだから・・・ではありません。高学年の生徒さんの中にも、いつも右手で弾いて いる音を左手で、いつも左手で弾いている音を右手で弾くように指示をすると、固まってしまう生徒さんがいらっしゃいます。頭がかたすぎでしょ?ピアノは 自由だよ。どこの場所の音をどっちの手で弾いても自由。弾けるのだから自由です。さらに3拍目の音をいつものように左手で弾くように話したら、ここでも また固まってしまう生徒さん。どこのソを弾いて良いのかわからなくなったようでした。このソは、いつも弾いている練習曲でも左手で普通に弾いている音。 いつもの曲の楽譜を出してもらい、楽譜の確認と鍵盤の場所の確認をして、事なきを得ました。

当たり前にいつも見ているピアノの楽譜ですが、 ちょっと違うことが出てくると戸惑ってしまう・・・そんなことはよくあること。中学生や高校生の上手に弾かれる生徒さんでも、時々鍵盤の高さを間違う こともあります。うっかり、ということもあるようです。偉そうに言っている私も、小さい頃はどうだったのでしょう?自分では覚えていませんが、きっと 戸惑って注意を受けたのではないかと思います。こうやって1つ1つ学習を終えたなら、次からは鍵盤の高さに注意をして楽譜を見ていくようにしましょう。 これまでの先入観で、左手はこっち、右手はこっち・・・という決まり方ではないことを頭に入れて、素直に受け入れるようにしましょう。これでもう、 かたい頭ではなくなるはずです。生徒の皆さんは若いのですから、柔軟な頭でいてくださいね。

3月のピティナ・ステップに参加をされる生徒さんへは既にお話をしていますが、曲が仕上がってきたら、1日に2~3回の本番練習を取り入れていきましょう。

本番練習とは、当日の本番を想定して、お辞儀から始まりお辞儀で終わる1回限りの練習です。この時は衣装まで用意していただく必要はありません。本番の

衣装での試し弾きは、別にしていただいていると思いますから、演奏の面だけでの本番練習となります。

3月のピティナ・ステップに参加をされる生徒さんへは既にお話をしていますが、曲が仕上がってきたら、1日に2~3回の本番練習を取り入れていきましょう。

本番練習とは、当日の本番を想定して、お辞儀から始まりお辞儀で終わる1回限りの練習です。この時は衣装まで用意していただく必要はありません。本番の

衣装での試し弾きは、別にしていただいていると思いますから、演奏の面だけでの本番練習となります。ステップに限らず、入学式や卒業式で ピアノ伴奏をする場合や、合唱コンクールの伴奏をされる生徒さんも同じことですが、本番の会場に入ったら練習をすることができません。家を出る前に最後の 練習をして出かけたら、本番の1度きりしか弾くことができません。ですからその1度きりの演奏を、自宅でも慣れておいて欲しいのです。例えばですが、朝、 学校に行く前に1度本番練習をやってみる、夕食を食べる前やお風呂に入る前、寝る前・・・など、自分の生活スタイルの要所要所に本番練習を取り入れて みるとよいでしょう。この本番練習でミスをしてしまったとしても、ここでは何度も練習をし直したりはしません。上手に弾けても上手に弾けなくても、1回 だけの演奏です。だって本番のつもりで演奏をするわけですから、弾き直したり練習はしませんよね?

本番練習をやってみて上手に弾けないなぁ・・・ と思う箇所がある場合は、毎日のピアノの練習時間におさらいや見直しをするようにしましょう。そうやって毎日の練習と本番練習を重ねていく間に、演奏が さらに洗練されたものになっていくはずです。本番当日の演奏を落ち着いて行うためにも、是非、本番練習を取り入れてみてください。

学校の体育館での本番演奏を控えた2日前に、最後のレッスンにやってきた中学生の生徒さん。先日のレッスンでも、自信のない音で演奏していた生徒さんです。

この日のレッスンでも、1回目に弾いた演奏はやはりおどおどした音でした。自信のなさが表れています。「もっと自信を持った音で弾いてよ。自信がないって

いうのがすぐわかるよ」と伝えると、「だって自信がないから。どうしてわかるんですか?」と返答がありました。いや〜わかるんだよね〜。何年ピアノの先生

やってると思うの?そりゃわかるよ。

生徒さんの演奏自体はだいぶん上手になっていて、時々ミスをしたりもあるのですが、それは大したことでは ありません。上手に弾けている部分が大部分なのに、その箇所までもおどおどとした音で弾いているので、本当に上手に聴こえてこない演奏になっています。 「そんな演奏では上手なところも上手に聴こえない。それはもったいない演奏だよ」と伝えました。今更、おどおどしていても仕方がないと思いませんか? 当日は堂々と、何なら偉そうに弾いてちょうどよいのです。どっしりと構えて、怖いもの無しくらいの感覚で演奏をしてほしいと思います。

ピアノに 限らず、何かのテストでも面接試験でも、当日になって心配をしてもどうにかなるものではありません。だったら、おどおどするだけ損です。「当たって砕けろ」 の精神で、立ち向かいましょう。ピアノ演奏については、実はミスすることが重要なことではなく、ミスをした後がとても重要になってきます。ミスをして しまったことは仕方がないのですが、(1度出してしまった音をなかったことにはできませんから)その後の演奏が普段通りにできるかどうかがポイントに なってきます。よくやってしまいがちなのは、ミスを引きずってしまって、その後の演奏がガタガタになってしまうこと。これでは上手に弾けている箇所までも ガタガタになってしまいます。ミスをしても引きずらないで、普通に演奏をし続ける精神の強さが求められます。そのためにも、当日は堂々としてピアノに 向かうことが大切なのです。ピアノの音には自分の気持ちや精神状態が表れます。どうか当日は堂々と「私は偉い!」くらいの気持ちで臨みましょう。さて、 本番の演奏はどうだったでしょうか?

生徒さんの演奏自体はだいぶん上手になっていて、時々ミスをしたりもあるのですが、それは大したことでは ありません。上手に弾けている部分が大部分なのに、その箇所までもおどおどとした音で弾いているので、本当に上手に聴こえてこない演奏になっています。 「そんな演奏では上手なところも上手に聴こえない。それはもったいない演奏だよ」と伝えました。今更、おどおどしていても仕方がないと思いませんか? 当日は堂々と、何なら偉そうに弾いてちょうどよいのです。どっしりと構えて、怖いもの無しくらいの感覚で演奏をしてほしいと思います。

ピアノに 限らず、何かのテストでも面接試験でも、当日になって心配をしてもどうにかなるものではありません。だったら、おどおどするだけ損です。「当たって砕けろ」 の精神で、立ち向かいましょう。ピアノ演奏については、実はミスすることが重要なことではなく、ミスをした後がとても重要になってきます。ミスをして しまったことは仕方がないのですが、(1度出してしまった音をなかったことにはできませんから)その後の演奏が普段通りにできるかどうかがポイントに なってきます。よくやってしまいがちなのは、ミスを引きずってしまって、その後の演奏がガタガタになってしまうこと。これでは上手に弾けている箇所までも ガタガタになってしまいます。ミスをしても引きずらないで、普通に演奏をし続ける精神の強さが求められます。そのためにも、当日は堂々としてピアノに 向かうことが大切なのです。ピアノの音には自分の気持ちや精神状態が表れます。どうか当日は堂々と「私は偉い!」くらいの気持ちで臨みましょう。さて、 本番の演奏はどうだったでしょうか?

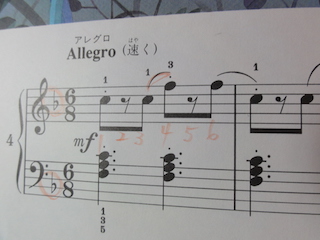

今週は各学校、終業式を迎えますが、小学校では最後の最後になって音楽の時間に合奏が取り入れられるようになりました。新座の小学校に通う5年生の

生徒さんは「パイレーツ オブ カリビアン」の楽譜を持ってこられました。最近特に感じるのですが、合奏の曲目がかなり難しくなってきているように

思います。こちらの曲はよく知った曲ですが、速い曲なので指を速く動かす必要があります。これをキーボードで弾くためには、鍵盤の音の場所もわかって

いないと弾くことが難しいです。どう言うことかと言うと、ある程度の音楽の知識がなければ演奏することが難しいと言うこと。こうなってくると、ピアノや

楽器を学習している人が有利になってきます。

今週は各学校、終業式を迎えますが、小学校では最後の最後になって音楽の時間に合奏が取り入れられるようになりました。新座の小学校に通う5年生の

生徒さんは「パイレーツ オブ カリビアン」の楽譜を持ってこられました。最近特に感じるのですが、合奏の曲目がかなり難しくなってきているように

思います。こちらの曲はよく知った曲ですが、速い曲なので指を速く動かす必要があります。これをキーボードで弾くためには、鍵盤の音の場所もわかって

いないと弾くことが難しいです。どう言うことかと言うと、ある程度の音楽の知識がなければ演奏することが難しいと言うこと。こうなってくると、ピアノや

楽器を学習している人が有利になってきます。小学校での合奏の希望楽器は、大抵の場合、オーデションで決まっていくことをご存知でしょうか? 花形のキーボードや木琴・鉄琴・アコーディオン、パーカッション系の太鼓・タンバリン、ドラムなどは、普段のリコーダーや鍵盤ハーモニカがきちんとできて いる生徒さんから、各楽器のオーデションが受けられる仕組みになっている学校がほとんど。いつも何らかの楽器を担当しているお子様の保護者は、あまり ご存知ないのですが、リコーダーや鍵盤ハーモニカ以外の楽器を担当している生徒さんは、基本、音楽ができている生徒さんになります。そしてそういう 生徒さんは、ピアノを習っていたり楽譜が読める生徒さんということになります。どうしてもピアノを習っている生徒さんが有利になってしまいます。これは 当たり前といえば当たり前で、学校の先生にしても、何もわからない生徒さんに1つ1つ教えていくことは大変な時間がかかりますが、基本を知っている 生徒さんに対しての教えならば、細かく指導をしなくてもわかってくれるので楽に進めることができます。

音楽の合奏の時間に、自分の希望の 楽器を演奏するためには、楽譜を自分で読む力をつける必要があります。パーカッション系はリズム感が重要ですが、キーボードや木琴・鉄琴などはピアノと 同じ楽譜を使用します。ピアノのように2段書き(大譜表)になっていないだけで、ト音記号・ヘ音記号で記された楽譜を使用します。ですから、日頃の ピアノの学習、せめて音読みやリズム取りをきちんとしておくだけで、希望の楽器を演奏することにぐっと近づくことができます。今回のこちらの曲の キーボードを担当することになった生徒さんは、ピアノ学習を始めて6ヶ月の生徒さんです。しかし、音読みはレベル4までを修了されていますし、リズムも 分割音符までの学習が済んでいるので、今回初めて念願だったキーボードを担当することになりました。やはり、ピアノを習い始めたことで希望の楽器を 担当することができるようになったのだと思います。自分で楽譜を読む力=読譜力 を身につけると、好きな曲が弾けるようになったり希望の楽器が担当 できたりなど、夢や希望が広がっていきます。基本の学びをしっかり身につけるようにして、希望する楽器の演奏ができるようにしていきましょう。

来週は大泉学園ゆめりあホールでのピティナ・ステップがあります。今回のステップに参加をされる生徒さんは、初めて舞台に立つ生徒さんが多いので、きっと

ワクワク・ドキドキしていることでしょう。ピアノのレッスンでも、本番通りにお辞儀から始めてお辞儀で終わる練習を取り入れています。先日のレッスンで

落ち着いて弾き始めてくれた生徒さんですが、「うん?何拍子の曲を弾いてるの?」という状態に陥った生徒さん。本番まであと少し・・・というところで

何が起こったのでしょうか?

少しずつ曲を仕上げてきた生徒さん。膝の上に手を置いて、落ち着いてから弾き始めることを指導していますが、時々、 手を置くことを忘れてしまうものの、曲の仕上がりは順調だった生徒さん。今頃になって曲のリズムが崩れてしまいました。何故?レッスンの終わりに、お迎えに いらっしゃったお母様にお話を伺うと「この1週間、ピアノにあまり触っていません。(弾いていません)」とのこと。ええ〜!それはないよ〜。本番前になって 弾かない・・・なんてこと、それはダメです。ステップだけではありません。合唱コンクールの伴奏や入学式・卒業式などの本番前も同じこと。せっかく弾ける ようになって良い状態に仕上がっているのに、弾かない時間(期間)を作ってしまったら、指が思うように動かなくなるもの。仕上がっている曲は、たくさん 練習する必要はありません。今の良い状態をキープさえしてもらえれば構いません。今よりも下手にしないで欲しいのです。

特にお子様の場合は、 覚えるのも早いのですが、忘れるのも早いです。レッスンで新しい事柄を学習して帰ってもらっているのに、自宅での練習でそれを再現することを忘れて しまったら、どのように弾いていたのかも忘れてしまいます。レッスンを本当に有効に活用するために1番良いのは、レッスンから帰ったらすぐにピアノの 練習をすることです。今、習ってきたもの・ミスを直されたものをすぐに復習することで、定着していきます。とは言え、レッスンから帰ってきたのに またピアノ?と考えると気が重いかもしれませんね。ですから、そこまで細かいことは言いません。せめて、毎日少しずつでいいので練習をしていきましょう。 今日は10時間ピアノを弾くけれど、明日からは1週間弾かない・・・ではなく、1日15分の練習を毎日続けることが上達のカギとなります。何らかの舞台を 控えている生徒さんも、忙しい毎日を送っていることと思います。しかし本番前は、どんなに忙しくてもどんなに疲れていても、1日に1回は練習をするように しましょう。せっかく良い状態に仕上がった曲なのに、ここで台無しにしてしまっては後悔します。もうここからは、サボっちゃダメですよ。

少しずつ曲を仕上げてきた生徒さん。膝の上に手を置いて、落ち着いてから弾き始めることを指導していますが、時々、 手を置くことを忘れてしまうものの、曲の仕上がりは順調だった生徒さん。今頃になって曲のリズムが崩れてしまいました。何故?レッスンの終わりに、お迎えに いらっしゃったお母様にお話を伺うと「この1週間、ピアノにあまり触っていません。(弾いていません)」とのこと。ええ〜!それはないよ〜。本番前になって 弾かない・・・なんてこと、それはダメです。ステップだけではありません。合唱コンクールの伴奏や入学式・卒業式などの本番前も同じこと。せっかく弾ける ようになって良い状態に仕上がっているのに、弾かない時間(期間)を作ってしまったら、指が思うように動かなくなるもの。仕上がっている曲は、たくさん 練習する必要はありません。今の良い状態をキープさえしてもらえれば構いません。今よりも下手にしないで欲しいのです。

特にお子様の場合は、 覚えるのも早いのですが、忘れるのも早いです。レッスンで新しい事柄を学習して帰ってもらっているのに、自宅での練習でそれを再現することを忘れて しまったら、どのように弾いていたのかも忘れてしまいます。レッスンを本当に有効に活用するために1番良いのは、レッスンから帰ったらすぐにピアノの 練習をすることです。今、習ってきたもの・ミスを直されたものをすぐに復習することで、定着していきます。とは言え、レッスンから帰ってきたのに またピアノ?と考えると気が重いかもしれませんね。ですから、そこまで細かいことは言いません。せめて、毎日少しずつでいいので練習をしていきましょう。 今日は10時間ピアノを弾くけれど、明日からは1週間弾かない・・・ではなく、1日15分の練習を毎日続けることが上達のカギとなります。何らかの舞台を 控えている生徒さんも、忙しい毎日を送っていることと思います。しかし本番前は、どんなに忙しくてもどんなに疲れていても、1日に1回は練習をするように しましょう。せっかく良い状態に仕上がった曲なのに、ここで台無しにしてしまっては後悔します。もうここからは、サボっちゃダメですよ。

これは生徒の皆さんがよくご存知の「がんばったBOX」です。音符カード読みができた時や50曲達成した時、テキストが終了した時などに開けることができる

BOX。生徒さんの頑張る気持ちを後押ししたくて始めました。幼児の生徒さんから大人の生徒さんまで、幅広い年代の生徒さんが在籍していますから、

BOXの中身も様々。その時によっても違いますが、おもちゃ系のものから文具、美容系?のものも入っていることも。最近、このBOXについて何だかもやもや

してしまいました。

これは生徒の皆さんがよくご存知の「がんばったBOX」です。音符カード読みができた時や50曲達成した時、テキストが終了した時などに開けることができる

BOX。生徒さんの頑張る気持ちを後押ししたくて始めました。幼児の生徒さんから大人の生徒さんまで、幅広い年代の生徒さんが在籍していますから、

BOXの中身も様々。その時によっても違いますが、おもちゃ系のものから文具、美容系?のものも入っていることも。最近、このBOXについて何だかもやもや

してしまいました。大抵の生徒さんはBOXを開けることを楽しみにしていらっしゃいます。たいして高価なものが入っているわけでもありませんが、 楽しみにして頑張ってくれることは私も嬉しいです。でも中にはぶつぶつと言いながら開ける生徒さんも・・・・。先日BOXを開けた生徒さんは、「これ、いいけ ど同じようなものを持っているからいらないし・・・。こんなの使わないし・・・。これもいらない・・・。」確かに、生徒さん一人一人の希望を聞いて、 BOXの中身を揃えているわけではありません。自分の好みのものが入っているとは限りません。このBOXはおまけ的なものだと思っています。無理に文句?を 言いながら持ち帰るものではないと思うのですが、私の考え、間違っているでしょうか?最近のお子様たちは、様々なものの中で生活をしています。特別に 欲しいものなんてないのかもしれません。だからと言って、文句を言いながら選ぶものでもないと思うのですが・・・。

私は日頃のレッスンの中 でも、生徒さんたちには感謝の気持ちを持ってもらいたいと思っています。おせっかいおばさんならぬ、おせっかい先生をやっていることも多いです。例えば 生徒さんが旅行に出かけた・・・という話が持ち上がると「お父さん、お母さんに感謝だね。旅行に行けることは当たり前のことではないよ」と伝えますし、 高校や大学に進学する生徒さんにも「行かせてもらえることに感謝だよ」と伝えます。大抵の生徒さんが高校や大学に普通に通いますが、義務教育ではないの ですから、当たり前とは違うと思うからです。いつもいつも「ありがとう」という言葉を言って欲しいわけではありませんが、感謝の気持ちは心の中で持って いて欲しいと思います。感謝の気持ちがあれば、そうそう文句?は出てこないはず。文句は言い出せばキリがありません。小さなことにも感謝をできるお子様で あって欲しいと思います。

さて、教室に置いてある「がんばったBOX」についても、自分が大切に使えるもの・欲しいものがある場合には、持って 帰ってもらえたらと思います。「何が何でも1つ持ち帰るもの」ではないということを、頭の片隅に入れてもらえたら・・・と思います。「大切に使えるもの・ 欲しいものがある場合だけ持ち帰ってください」という張り紙でも貼っておこうかしら?生徒さんと私、お互いに気持ちよくBOXを活用していきたいと思って います。

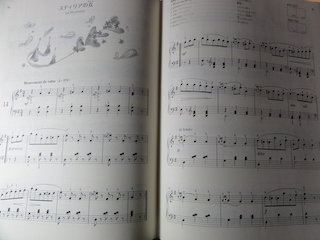

こちらは、読譜力がついてきた生徒さんにオススメの楽譜です。読譜力がついてきた頃とは、音読みもできて音符の長さも理解をして、さらに強弱記号を

意識して弾ける生徒さんです。教本のテキストで言うと、ぴあのどりーむ6の学習に進んでいる生徒さんあたり。教室では、どりーむ6を終了した段階で、

ピアノ学習の基礎を終えた扱いにしています。基本的には、自分で楽譜を読む力がついているはず。ここまでのレベルに到達した生徒さんには、様々な曲に

触れて欲しいと思っています。

こちらは、読譜力がついてきた生徒さんにオススメの楽譜です。読譜力がついてきた頃とは、音読みもできて音符の長さも理解をして、さらに強弱記号を

意識して弾ける生徒さんです。教本のテキストで言うと、ぴあのどりーむ6の学習に進んでいる生徒さんあたり。教室では、どりーむ6を終了した段階で、

ピアノ学習の基礎を終えた扱いにしています。基本的には、自分で楽譜を読む力がついているはず。ここまでのレベルに到達した生徒さんには、様々な曲に

触れて欲しいと思っています。こちらのテキストはヤマハから出版されている楽譜で、「初級」レベルのテキストになっています。が、表示は初級 でも、ブルグミュラーが弾ける生徒さんでないと弾くことが難しいテキストです。何度も言いますが、初級・中級・上級のレベル分けは、弾き手の技量によって かなり左右されますから、楽譜の中身を見て個人個人が判断されるといいと思います。このテキストは「定番30」とあるように、よく知った曲が載っていて、 お子様にも取り組みやすい内容です。何年かに1度、掲載曲が入れ替わるのですが、こちらの新しい版には「紅蓮華」「パプリカ」「千本桜」などが掲載されて います。

ピアノは、遊び弾きが多い生徒さんほど上達します。遊び弾きとは、ピアノで遊ぶこと。何でもない曲をチャラチャラと弾いたり、知った メロディーを弾いてみたりなど、ピアノに自由に触れることを指します。レッスン曲は真面目に取り組みますが、例えばレッスンで終了した曲やお気に入りの 曲をさらさら〜と弾いてみる・・・これは遊び弾きです。その遊び弾きの1つとして、自宅に何か楽譜があると、空いた時間に楽しむことができますから、何 かしらの楽譜を用意されるといいと思います。もちろん、こちらのテキストでレッスンを行うことも可能ですが、先ほども触れたように、こちらのテキストは ブルグミュラーレベルの扱いになりますから、どりーむ6のテキストが終了した生徒さんに行うことにしています。実際に、こちらのテキストでレッスンを 行っている生徒さんもいらっしゃいます。生徒さん一人一人のピアノ学習の方向性に寄り添ってのレッスンですから、基礎学習を終えた後は、教材は自由に 選ぶことが可能です。

ピアノは読譜力がついてくると楽しくなってくるもの。そんな時に、自宅にはレッスンの教材しかない・・・では、ちょっと 寂しすぎます。自由に楽しく弾けるように、ポップスの楽譜が1~2冊あると楽しめませんか?自分のレベルでちょっと頑張れば楽しく弾くことができる楽譜が オススメです。今回はブルグミュラー程度のオススメ楽譜の紹介でした。教室に置いてありますので、興味のある生徒さんはパラパラとめくってみてください。

初級テキストを学習中の生徒さんには、ワークブックの学習もレッスン時間に行なっています。テキストに沿ったワークブックを用意していますから、練習中の

曲についての理解ができているかどうか、確かめることができます。ヘ音記号の音読みや指番号を学習している生徒さん、音読みについては問題なく進んで

きましたが、指番号の記入で少し止まってしまいました。どうしちゃったかな?

初級テキストを学習中の生徒さんには、ワークブックの学習もレッスン時間に行なっています。テキストに沿ったワークブックを用意していますから、練習中の

曲についての理解ができているかどうか、確かめることができます。ヘ音記号の音読みや指番号を学習している生徒さん、音読みについては問題なく進んで

きましたが、指番号の記入で少し止まってしまいました。どうしちゃったかな?ピアノ学習の始まりは、右手も左手も真ん中のドの音から始まり ます。右手はドレミファソ、左手はドシラソファ。最初の段階では「ドレミファソラシド・ドシラソファミレド」をスラスラ言えるようにしましょう・・・と お伝えしています。ドの1つ上はレ、レの1つ上はミ・・・ドの1つ下はシ、シの1つ下はラ・・・と言った具合に、鍵盤の音の並びを頭の中に入れて欲しいから です。大抵の生徒さんは、ドの音から始まる音階については上行も下行もスラスラと言えるようになります。さすがですね。今回のワークブックの学習は、 左手のソの音を5番の指で弾いた時の指番号についての問題です。ソの音に左手の5番の指をセットした時に、シの音は何番の指?ドの音は何番?こうなると、 途端に動きが止まってしまう生徒さん。あれ?どうしちゃった?

これは、ソの音から始まる鍵盤の並びがパッと出てこないことで起こります。 ソの音からの音階はソラシドレミファソの順番ですが、この音の並びがパッとわからないと、指番号も何番で弾いて良いのかわからなくなるようです。 本来は、実際の鍵盤を見なくても、頭の中に音の並びが入っていればシの音は3番、ドの音は2番の指だとすぐわかるのですが、鍵盤の並びがあやふやになって いる時は、実際に自分の目でピアノの鍵盤を見てもらうようにしています。「ソの音に左手の5番の指を置いてごらん。順番に5・4・3・2・1の指で弾いてみて。 何の音を弾いているか言ってごらん」と、1つ1つやっていくと答えは簡単。百聞は一見に如かず。しかし本来は、わざわざ鍵盤で確認することなく頭の中で 理解できるようにしていきたい。そのためにはどうするか?ソラシドレミファソがスラスラ言えるようになっていると、頭の中だけで問題が解けるように なっていきます。

今回の問題はソラシド〜の音階が必要になる問題でしたが、ソラシド〜だけではなく、ミファソラシドレミ、シドレミファソラシ など、どの音から聞かれてもスラスラ言えるようにしていくことが望ましいです。何年もピアノを学習してきて、ドの音からでないと音階が言えない・・・では、 ちょっと残念に思います。上行も下行もどの音からでも言える状態を作って、頭の中に鍵盤が浮かぶようにしていくとよいでしょう。これは学習というよりは、 ピアノの鍵盤で遊ぶことで習得することができます。学びの中に遊びを取り入れて、もっともっとピアノの鍵盤とお友達になっていきましょう。

昨日30日は、大泉学園ゆめりあホールでのピティナ・ピアノステップでした。教室から1番近いホールでの開催ということもあって、教室の生徒さんたち数名が

参加されました。初めての参加の生徒さんもあり、2度3度と回数を重ねているベテラン?の生徒さんもありましたが、大きな舞台で演奏をしてみていかがだった

でしょうか?

昨日30日は、大泉学園ゆめりあホールでのピティナ・ピアノステップでした。教室から1番近いホールでの開催ということもあって、教室の生徒さんたち数名が

参加されました。初めての参加の生徒さんもあり、2度3度と回数を重ねているベテラン?の生徒さんもありましたが、大きな舞台で演奏をしてみていかがだった

でしょうか?教室の生徒さん全員の演奏を聴かせてもらいましたが、今回、初めて参加の生徒さんは皆さん緊張されていたようでした。午前中の早い 時間に参加をされたピアノ男子くん、カチカチ・コチコチの超ド緊張でした。会話が成り立たないくらいに緊張されていて、やっと「うん」の返事ができる くらい。いや〜、レッスンではそんな様子を見たことがなかったので新鮮ではありましたが、かなりの緊張感だったようです。夕方近くに参加をされた初めての 生徒さんも、やはり緊張されている感じでした。でもこれは当たり前。中には緊張しない生徒さんもいらっしゃるかもしれませんが、普通はドキドキするもの。 私はどの生徒さんにも「いつも通りでいいからね。舞台に上がったらあなたの世界。楽しんできて」と、声をかけます。いつもより上手に弾こうなんてムリムリ。 上手な状態に仕上がっているのですから、そのままの状態で演奏できればよいのです。

「舞台慣れ」という言葉がありますが、これは、緊張する舞台を 何度も重ねる間に、舞台に慣れていくことを言うのですが、「舞台慣れ」と言うよりは、「ドキドキ慣れ」のような気がします。同じホールで演奏するにしても、 衣装が違ったり演奏する曲が違ったり、お客さんも当然違いますから、全く同じ舞台にはなりません。いつもドキドキしている舞台を何度も経験している間に、 ドキドキを楽しめる余裕だったり、ドキドキの中でも堂々と振る舞えるようになる術を習得するものだと思います。ピアノだけに限らず、学校での何らかの 発表のドキドキや試験の面接のドキドキなど、ステップで養ったドキドキの克服が役に立つことがあると思います。緊張の中でもいつもの自分が出せるように、 ステップに参加をすることでドキドキに慣れる自分を作ることも、1つの方法だと思います。

さて、昨日のステップの舞台、初参加の生徒さんも ベテランの生徒さんも、とても良い演奏で終わることができました。余裕にも見えるベテランの生徒さん、これは流石です。ド緊張をしていた生徒さんの お父様が「あんなにたくさん練習をしたんだから大丈夫だよ」と、お子様に声をかけていました。本当にそう。そして生徒さんはバシッと演奏を決めてくれま した。こんな成功体験を1つ1つ積み重ねて、自分に自信を持ってもらえたらと思います。生徒さんたち、本当にお疲れ様でした。ちょっとだけ休憩したら、 またビシバシやっていきますよ〜。お〜怖!