講師から

小学生までの生徒さんたちは、忙しいとは言ってもまだまだ時間はある方だと思います。これが中学生・高校生になると、部活が始まったり定期テストや検定

テストがあったり、学校の課題に追われるようになったりと、小学生の時とは比べ物にならないほどの忙しさ。教室の生徒さんの中にも、今年新たに高校に

進学された生徒さんが何人かいらっしゃいますが、忙しい毎日を過ごしているようです。それでもピアノだけは辞めないで続けようと思っているのなら、多少の

練習が必要になってきます。みんな、どうやって時間を見つけているのでしょうか?

ピアノも勉強も、基本は毎日のコツコツが必要なもの。1週間に 1度だけ10時間練習や10時間勉強のやり方では、成果は望めません。少しでも構わないので、毎日の積み重ねが必要です。進学校に通っている高校3年生の 生徒さんとお話をしていて驚いたのは、「眠くなったら夜10時には寝ています」というもの。10時には寝ちゃうのかぁ・・・と驚いたのですが、さらに驚いたの は、「そう言う時は夜中の3時に起きて、勉強をやっています」とのこと。夜中の3時・・・・!?「起きれるの?」と尋ねたら、「スマホで設定をして起きて います」とのことでした。眠いと思ったまま勉強を続けても、集中力が続かないからスパッと眠るのだそう。確かにそうですよね。眠い頭じゃ、入っていかない かも。そんな生徒さんのピアノ練習は、隙間時間を使って練習をしているということでした。5分や10分程度の練習を何回かにわけて練習をしているのだそう。 ちょっとした合間にピアノ練習を入れて、上手に時間を見つけていらっしゃるようです。また別の生徒さんは、朝の学校登校前が毎日のピアノ練習 になっています。そうすることで、学校から帰ってきてからは、余裕がある時にはさらにピアノ練習をするらしいのですが、基本的には学校の課題や他のことに 時間を使うとのことでした。朝に終わらせていることで、気分的に楽になったそう。いろいろな考え方がありますね。

ピアノ練習や勉強は、絶対に この時間しかダメ!と決まっているわけではありません。ピアノは音の問題がありますから、音を消せない場合は時間の制約がありますが、そうでなければ 夜中でも、朝方でも、自分のペースに合わせて組み入れることができます。自分なりのやり方で自分の生活スタイルに合わせて、ピアノ練習を組み入れていきま しょう。さらに付け加えるならば、演奏力がついている生徒さんなら2日に1回程度の練習でも、十分にピアノが弾ける状態が保てます。本当に忙しい場合は、 毎日でなくても構わないのです。ただし、これは演奏力がついている生徒さん限定です。だ・か・ら 忙しくなる中学生・高校生になるまでに、しっかりとした 演奏力をつけていくことをオススメします。自分なりのやり方で、無理なく続けていけるようにしていきましょう。

ピアノも勉強も、基本は毎日のコツコツが必要なもの。1週間に 1度だけ10時間練習や10時間勉強のやり方では、成果は望めません。少しでも構わないので、毎日の積み重ねが必要です。進学校に通っている高校3年生の 生徒さんとお話をしていて驚いたのは、「眠くなったら夜10時には寝ています」というもの。10時には寝ちゃうのかぁ・・・と驚いたのですが、さらに驚いたの は、「そう言う時は夜中の3時に起きて、勉強をやっています」とのこと。夜中の3時・・・・!?「起きれるの?」と尋ねたら、「スマホで設定をして起きて います」とのことでした。眠いと思ったまま勉強を続けても、集中力が続かないからスパッと眠るのだそう。確かにそうですよね。眠い頭じゃ、入っていかない かも。そんな生徒さんのピアノ練習は、隙間時間を使って練習をしているということでした。5分や10分程度の練習を何回かにわけて練習をしているのだそう。 ちょっとした合間にピアノ練習を入れて、上手に時間を見つけていらっしゃるようです。また別の生徒さんは、朝の学校登校前が毎日のピアノ練習 になっています。そうすることで、学校から帰ってきてからは、余裕がある時にはさらにピアノ練習をするらしいのですが、基本的には学校の課題や他のことに 時間を使うとのことでした。朝に終わらせていることで、気分的に楽になったそう。いろいろな考え方がありますね。

ピアノ練習や勉強は、絶対に この時間しかダメ!と決まっているわけではありません。ピアノは音の問題がありますから、音を消せない場合は時間の制約がありますが、そうでなければ 夜中でも、朝方でも、自分のペースに合わせて組み入れることができます。自分なりのやり方で自分の生活スタイルに合わせて、ピアノ練習を組み入れていきま しょう。さらに付け加えるならば、演奏力がついている生徒さんなら2日に1回程度の練習でも、十分にピアノが弾ける状態が保てます。本当に忙しい場合は、 毎日でなくても構わないのです。ただし、これは演奏力がついている生徒さん限定です。だ・か・ら 忙しくなる中学生・高校生になるまでに、しっかりとした 演奏力をつけていくことをオススメします。自分なりのやり方で、無理なく続けていけるようにしていきましょう。

初めて見る楽譜、初めて弾く練習曲、何にでも初めてがあります。初めての曲だからと言って闇雲にピアノで音を出していたのでは、出来上がってくるものは

完成からは程遠い曲になってしまいます。音を正しく弾くことは大前提ですが、できるだけ回り道をしないで曲を仕上げようと思えば、楽譜をじっと見ることも

大切です。

初めて見る楽譜、初めて弾く練習曲、何にでも初めてがあります。初めての曲だからと言って闇雲にピアノで音を出していたのでは、出来上がってくるものは

完成からは程遠い曲になってしまいます。音を正しく弾くことは大前提ですが、できるだけ回り道をしないで曲を仕上げようと思えば、楽譜をじっと見ることも

大切です。音が正しく読める生徒さんにとっての次の難関は、正しいリズム取り。音だけが正しく演奏できていても、拍子が正しく取れていなければ 一体何の曲?何拍子の曲なの?状態になります。前に、拍子は音符の塊を見て考えましょう・・・と言う内容の記事を書きましたが、大抵の楽譜では拍子が 取りやすい塊で書いてあります。1拍単位もしくは2拍単位など、パッと見た目で何拍子の曲なのかわかりやすいものが多いです。拍子がわかったら、次は正しい リズム取りです。様々な音符を学習してきた生徒さんならば、音符の種類でリズムが違ってくることくらいはわかっているはず。四分音符は1つの音符ということ は最初に学習をするので、そこから考えると2分音符はちょっと長い音符、全音符になるともっと長〜い音符といった具合。ここまではどの生徒さんも間違うことは ありません。問題は短い音符です。先程の考え方からすれば八分音符は短い音符になりますが十六分音符はさらに短い音符、次の三十二分音符になるとさらに さらに短い音符となっていきます。八分音符は1本のしっぽ音符、十六分音符は2本のしっぽ音符、三十二分音符は3本のしっぽ音符です。しっぽが何本あるかで 音符の長さが違ってきますから、これも見た目の判断でしっぽが多い音符ほど短い音符になります。しっぽが増えてきたら速く弾かなきゃ!と思って弾いて欲しい のですが、しっぽがあってもなくても速さが一緒っておかしくないですか?四分音符も八分音符も同じ速さで弾いてしまうのは、あまりにも楽譜を見ていなさ 過ぎます。

冷静に楽譜を見たら、音符の長さが違うことくらいはわかるはず。音符の長さが違うのであれば違うように弾かなければなりません。 速い・遅い(ゆっくり)のリズムの予測をして弾くことで、間違わずにリズム取りができていきます。特に様々なリズムが入った曲の練習は、どの音符が長くて、 どの音符が短いのか、短い音符ならばさっさと弾かなければならないことを頭に入れて弾き進めていきましょう。楽譜をじっと観察して、塊で拍子を感じリズム の予測をする、この流れで練習を進めると間違いも少なくなるはずです。ぜひ、取り入れてみて。

ゴールデンウィーク明けのレッスンから、あらかじめ希望のあった生徒さんたちへ9月に行われるピティナ・ステップのご案内をお渡ししています。教室から

1番近いゆめりあホールで行われますので、興味のある生徒さんが多いのか、早速いくつかのお問い合わせが。皆さん、どのようなことに疑問を感じたりして

いらっしゃるのでしょうか?

ゴールデンウィーク明けのレッスンから、あらかじめ希望のあった生徒さんたちへ9月に行われるピティナ・ステップのご案内をお渡ししています。教室から

1番近いゆめりあホールで行われますので、興味のある生徒さんが多いのか、早速いくつかのお問い合わせが。皆さん、どのようなことに疑問を感じたりして

いらっしゃるのでしょうか?先日行われたステップに参加をされた生徒さんからは(3月終わりのゆめりあホール)「皆さん、1年間にどのくらい 参加されるのですか?」と、質問がありました。これは本当に様々で、多い生徒さんは1年間に3~4回ほど参加をされる生徒さんもいらっしゃいますし、1年間に 1回のペースで続けられる生徒さんもいらっしゃいます。特に小さな生徒さんの場合は、小さな時の思い出として映像に残したい思いも強いのかな?と思います。 お子様の成長は早いので、身長もすぐに大きくなってしまいます。小さな時の可愛らしい姿(いやいや、大きくなっても可愛いけどさっ)、おしゃれをする機会 はなかなか多くはありませんので、ステップを通してそのような機会を作られる生徒さんもいらっしゃるように感じます。ですから、1年間に参加をする回数は それぞれです。他の人の回数を判断材料にする必要はないと思います。

「ステップに参加をすると、通常の練習曲は止まってしまいますか?」との 質問もありました。これについては多くの場合は、通常の練習曲のレッスンは止まってしまう場合が多いです。・・・と言うか、ステップの曲を練習しながら テキストの曲の練習ができるのであれば、通常曲もレッスンをいたしますが、実際には練習ができていかないことが多いです。今までと同じ練習時間の中では、 ステップの曲、テキストの曲の両方を練習することは難しくなります。前回のステップの時には、ステップ曲と並行してテキスト曲の練習も続けてこられた 生徒さんもいらっしゃいましたので、そのような場合にはテキストは止まらずに進めることができます。テキストが止まるか止まらないかは、生徒さんの 練習量次第ということになります。

4月からピアノ学習を始めた年中さんのお母様からも質問で「まだたくさんの音を学習していないのですが、参加を することは可能ですか?」「一人でも大丈夫でしょうか?」との問い合わせをいただきました。一人で舞台を歩けないかもしれない・・・・と、心配なよう でしたら、付き添いの方と一緒に舞台に出ていくことができる「プレ導入」というものもあります。そのまま一緒にピアノを弾くこともできますし、自由曲での 参加になりますから、制限時間内でしたら何曲でも演奏することが可能な舞台です。また、プレ導入でなくても、両手で1つのメロディーを演奏する簡単な 曲が課題曲にはありますから、たくさんの音を学習をしていなくても十分に楽しめる舞台になっています。コンクールのように堅苦しいものではありませんので、 気軽に楽しみながら参加ができると思います。

どのような形であれ、参加を決めたならば練習は必須です。気軽に楽しく・・・とはいえ、遊びでは ありませんので、練習ができる生徒さんでなければステップの参加はオススメできません。ただその練習もいつもよりたくさんしていただく必要はなく、1日 15分の練習を続けてもらえれば大丈夫です。練習を頑張った先に、楽しい思い出としてステップの舞台が心に残ってくれたら嬉しいです。

4月からピアノ学習を始めている生徒さんは年中の生徒さん。体も小さいけれど手も小さい。いろんな曲を楽しく弾けるようになりたい・・・ということで

ピアノ学習を始められました。神田ピアノ教室でピアノ学習を始めると言うことは、どんなに小さくても音読みをやってもらうということ。保護者の方にも

15分の寄り添い練習をお願いしています。偉そうな物言いになりますが、表現力豊かな上達をお約束するので、寄り添い練習はやってくださいよ ということ。

1週間に1度の通いピアノだけでは上達は難しいです。保護者・指導者の適切な言葉かけが必要ですので、そのことを理解してもらいたいと思います。

4月からピアノ学習を始めている生徒さんは年中の生徒さん。体も小さいけれど手も小さい。いろんな曲を楽しく弾けるようになりたい・・・ということで

ピアノ学習を始められました。神田ピアノ教室でピアノ学習を始めると言うことは、どんなに小さくても音読みをやってもらうということ。保護者の方にも

15分の寄り添い練習をお願いしています。偉そうな物言いになりますが、表現力豊かな上達をお約束するので、寄り添い練習はやってくださいよ ということ。

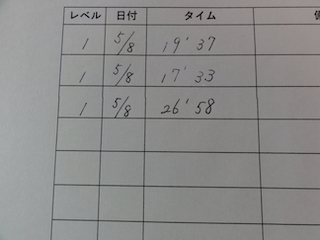

1週間に1度の通いピアノだけでは上達は難しいです。保護者・指導者の適切な言葉かけが必要ですので、そのことを理解してもらいたいと思います。そんな年中の生徒さんも通い始めて1ヶ月。少し私にも慣れてくれた感じかな。音符カード読みも毎日やってくださっているようで、試しにタイムを測ってみたら 17秒台で読めるようになっていました。レベル1に挑戦中ですので、15秒以内で読めればOK。あともう少しですね。音読みをしてくださっている姿を見ていたら、 音は正確に読めています。ちょっと戸惑ってしまうことがあって少しタイムオーバーになってしまうのです。年齢が小さいからできない・無理・・・なんてことは なく、やった分だけ、コツコツ進めた分だけ上手になっていきます。きっとこれから、もっともっと速く読めるようになるし、レベル2もレベル3も読めるように なっていくと思います。

レッスン初めに皆さんにやってもらっている「玉ひも」も、最初は指の形が綺麗になっていなくて、自宅でもやってもらうこと にしました。これ、大きな生徒さんには何てことなくできるのですが、小さな生徒さんには難しいです。指先を使うって案外難しいもの。これまたお家での 練習の成果があって、今ではとても綺麗な指の形で玉ひもを掴んでくれます。何だってやればできるし、やるかやらないか。年齢は関係がありません。1度に たくさんの時間を使って進めようとすると辛いですが、少しの時間で毎日コツコツ進めることで気がついたらできるようになっています。これが本当の理想の 進め方です。小さいから無理、難しそうだから・・・大変だから・・・って、限界を先に作ってしまっては、そこで物事が終わってしまいます。無理かも・・・ って感じても「あと少しやってみよう」ともう一歩進めてみたり、どうせできない・・・って感じた時は「やってみなければわからない」と考え方を変えて みたりしてみましょう。年中の小さな生徒さんもこんなに頑張っています。できるかな?できないかな?と考える前に、行動に移しましょう。年齢は関係ない ですよ。

曲の速さが安定しない生徒さんには、「メトロノームに合わせて練習して」「メトロノームかけて」と伝えています。本当は、メトロノームの合わせ方を

学習した生徒さんならば、私に言われなくてもやってほしいところですが、皆さん、メトロノームはあまり好きではなさそう。なんで嫌い?それはメトロノーム

と合わないから・・・だと思うのですが、そもそも合わないこと自体、一定の速さで弾けていないことの表れ。やっぱりメトロノームは必要だよ。

曲の速さが安定しない生徒さんには、「メトロノームに合わせて練習して」「メトロノームかけて」と伝えています。本当は、メトロノームの合わせ方を

学習した生徒さんならば、私に言われなくてもやってほしいところですが、皆さん、メトロノームはあまり好きではなさそう。なんで嫌い?それはメトロノーム

と合わないから・・・だと思うのですが、そもそも合わないこと自体、一定の速さで弾けていないことの表れ。やっぱりメトロノームは必要だよ。メトロノームに慣れていないメトロノーム初心者さんに是非ともやってもらいたいことは、弾いている曲とメトロノームを合わせる前に、まず自分とメトロノーム の二人で(一人と一台で)遊んで欲しいです。遊ぶ?どうやって?メトロノームをかけて一緒に声に出して数えてみる、それも楽しそうに・・・・、メトロノーム に合わせて手拍子を叩いてみる、慣れてきたら数えることも追加して。メトロノーム、手拍子、声に出して数えることの3つを揃えて、楽しくリズミカルに できるでしょうか?ピアノの音とメトロノームを合わせることに必死になり過ぎて、怖い顔で弾いていたりしていませんか?それではメトロノームに嫌われて しまいますよ。

誰だって初めての人のことはわからないですよね?クラス替えをして、お話をしたことのない 人のことは、どんな性格の人なのかわかりません。時間をかけてお話をしたり遊んだりしている間に、相手のことがわかってきてお友達になっていきませんか? メトロノームもそれと同じこと。メトロノームとはお友達になって欲しいので、まずはどんな動きをするのか、どんな速さなのかメトロノームと一緒に 数えたり手を叩いたりして遊んでみましょう。少し仲良くなったところで、実際のピアノの曲と合わせてみるとよいでしょう。メトロノームのリズムを自分の 体で感じて弾けるようになると、好きになれるかも?遊びの延長で楽しく合わせることができるようになっていけば良いですね。慣れてくればメトロノームは、 そんなに怖いものでも嫌なものでもありません。是非、メトロノームと遊んで好きになって!

新しい曲の宿題に取り掛かる時に、どのようにして練習に取り掛かっているでしょうか?習い始めの生徒さんならば、まずは音読みをしっかり行ってからピアノ

を弾くようにお伝えしています。音を1つ1つ覚えることが優先ですから、いきなり弾き始めるのではなく、まず声に出して音読みをやっていきましょう。正しく

音が読めているようならば実際にピアノで弾いてみます。習い始めですから、きっと保護者の方がそばにいらっしゃると思うので、一緒に音読みをやっていくと

よいでしょう。その際に気をつけて欲しいのは、お子様よりも先に音を読まないこと。先に正しい音を言ってしまうと、お子様はただ真似るだけの音読みを

やっていくことになります。あくまでもお子様に読んでもらいたいので、お子様の少し後からついていくような感じが望ましいです。

新しい曲の宿題に取り掛かる時に、どのようにして練習に取り掛かっているでしょうか?習い始めの生徒さんならば、まずは音読みをしっかり行ってからピアノ

を弾くようにお伝えしています。音を1つ1つ覚えることが優先ですから、いきなり弾き始めるのではなく、まず声に出して音読みをやっていきましょう。正しく

音が読めているようならば実際にピアノで弾いてみます。習い始めですから、きっと保護者の方がそばにいらっしゃると思うので、一緒に音読みをやっていくと

よいでしょう。その際に気をつけて欲しいのは、お子様よりも先に音を読まないこと。先に正しい音を言ってしまうと、お子様はただ真似るだけの音読みを

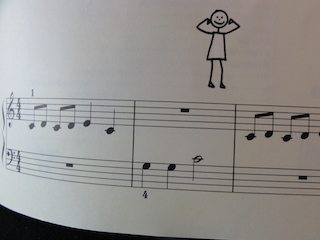

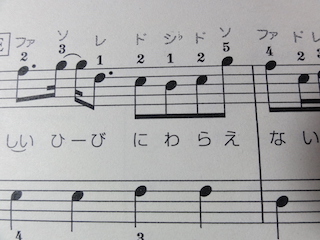

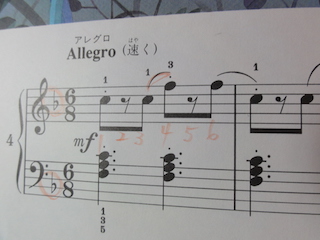

やっていくことになります。あくまでもお子様に読んでもらいたいので、お子様の少し後からついていくような感じが望ましいです。もっとピアノ 学習が進んで初級レベル(どりーむ4〜以降)に進むと、様々な記号も学習が終わっています。音だけを正しく読んでいればOKの状態からは卒業をしている はず。ちょうどこの写真の楽譜はどりーむ4の最初のあたりの曲ですが、スラー、スタッカート、8分音符まで入っています。このレベルの曲を正しく、時間を かけずに仕上げようと思うのなら、まずは、曲の全体を見るようにしましょう。曲の全体を見ると言うことは、楽譜を最初から最後まで目を通すということ。 どんな音符が使われていて(リズム)、どんな記号が使われているのか(スラー、スタッカートなど)をささ〜と見て欲しいのです。楽譜も小さくなっています から、記号も小さく書かれています。特にスタッカートなんて見落としがち。(もちろんこの段階では、音読みに苦労していないことが最低条件です) 楽譜に書かれている情報を見落とさないクセを養って欲しいと思います。

こちらの曲を間違いなく練習をしてきてくれた生徒さんは、年長の生徒さん です。右手はスタッカートになっていますが、左手の和音はスタッカートではありません。実はこの部分、右手も左手もスタッカートで弾いてしまうか、どち らも伸ばして弾いてしまうか、大抵はそのどちらかの弾き方で弾いてしまう生徒さんが多いのです。どちらで練習をしてきても間違いです。ついついスタッカート を見落としてしまうのですよね。楽譜は最初から、できるだけミスなく練習を進めていく方が仕上がりが早いです。間違いが多いとその間違いを直すために 余計な時間がかかってしまいます。ピアノで音を出す前に「スラーに気をつけよう」「スタッカートに気をつけよう」と、気をつけるべき箇所を意識することで 正しく早く仕上がることに繋がっていきます。慌てて弾き始めて間違いが多い曲にするのではなく、最初にちょっと落ち着いて楽譜を見る時間を作ることで 正しい曲に近づきますから、曲全体を見渡す時間を取るようにしていきましょう。楽譜の中の情報を見落とさない術を身につけていきましょう。

ピティナ・ステップへの参加を希望されている生徒の皆様へは、9月の大泉学園ゆめりあホールのご案内をお渡ししています。いち早く9月のステップ参加を

申し込みされた生徒さんもいらっしゃいます。1曲の演奏時間が長い曲の場合は早めの練習に取り掛かりますが、そうでない場合は、もう少しテキストを進めて

から練習に入りますので、どんどんテキストの練習に力を入れましょう。

ピティナ・ステップへの参加を希望されている生徒の皆様へは、9月の大泉学園ゆめりあホールのご案内をお渡ししています。いち早く9月のステップ参加を

申し込みされた生徒さんもいらっしゃいます。1曲の演奏時間が長い曲の場合は早めの練習に取り掛かりますが、そうでない場合は、もう少しテキストを進めて

から練習に入りますので、どんどんテキストの練習に力を入れましょう。ステップはお好きなタイミングで、何回でも参加をすることが可能な舞台 です。もちろん練習は必要です。練習に力を入れられない状態では私もオススメすることができません。参加には参加する本人の強い希望がもちろんです。 本人が乗り気でない場合は、練習も進みが悪くなりがちです。参加者が小学生までの小さなお子様の場合は、保護者のサポートも必要です。いくら「参加は 本人の問題だから・・・」とは言え、練習の進み具合やレッスンの注意事項などが修正されているかどうか、適切な言葉かけがなければ良い舞台を作ることは 難しいです。ですから、日常的に寄り添い練習ができているお家ならば問題はありませんが、そうでない場合は、ステップ参加は保護者にとっても生徒さんに とっても大変な練習になりますし、思うように練習ができないまま参加をしてしまうと恥ずかしい思いをすることになることもあります。

実は2年 ほど前のステップで、初参加の生徒さんが、途中から練習のペースが落ちてしまい、散々な舞台になったことがありました。レッスンノートや保護者宛の メールで、練習についての助言やお子様の状態をお知らせしていたのですが、あまり進歩がなく、本番の舞台で自分のお子様の状態を見て、周りとのあまりの 違いに愕然とされたようでした。ステップは気軽に参加ができる舞台ですが、それは練習をしなくてもよい・・・というものではありません。やはり参加を する限りは、参加者は聴いてもらう演奏を心がけるべきだと私自身は思っています。特に初参加の生徒さんには、楽しい経験や成功体験として記憶に残したいの で、無理な選曲をしないようにしているつもりです。2回目、3回目のステップ参加の目安としては、テキストが進んだ時やどうしても弾きたい曲がある時など、 演奏する曲に変化があるような時には参加をするチャンスだと思います。そこに参加をする本人の強い希望があれば尚更です。

各ご家庭、ステップ 参加を決断する時には様々な思いがあるかと思います。お子様のピアノに対するモチベーションを保つため、今の姿を残すため、そのどちらもとても大切です。 お子様だけが頑張っても、保護者だけの思いが強過ぎても上手くいきません。お子様、保護者、先生の3つの力で乗り越えていきたいですね。あ〜でもそんなに 怖いものではありません。15分の練習が継続できる生徒さんならステップ参加は心配ありませんから、頑張っていきましょう。

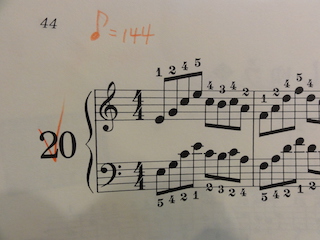

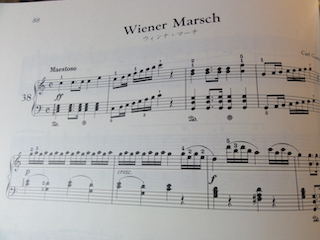

ツェルニー作曲の「ウィンナーマーチ」を学習しているのは高校生ピアノ男子。ツェルニーと言えば、ピアノ学習者にはおなじみのテクニック教材をたくさん

残した作曲家で、どちらかと言えば嫌われている?作曲家。いや〜だって難しいだもん。速い曲が多いし・・・。そんなツェルニーさんですが、このウィンナー

マーチの曲は発表会でもよく演奏される人気の曲です。マーチですから、軽快な行進曲。ウィンナーというのは、「ウィーン風の」と言う意味で、あの食べる

ウィンナーではありません。ウィーンの行進曲といった感じでしょうか?

ツェルニー作曲の「ウィンナーマーチ」を学習しているのは高校生ピアノ男子。ツェルニーと言えば、ピアノ学習者にはおなじみのテクニック教材をたくさん

残した作曲家で、どちらかと言えば嫌われている?作曲家。いや〜だって難しいだもん。速い曲が多いし・・・。そんなツェルニーさんですが、このウィンナー

マーチの曲は発表会でもよく演奏される人気の曲です。マーチですから、軽快な行進曲。ウィンナーというのは、「ウィーン風の」と言う意味で、あの食べる

ウィンナーではありません。ウィーンの行進曲といった感じでしょうか?この曲、聴いてもらえればわかるのですが行進曲らしく軽快。性格なリズムで 演奏することが求められます。運動会の行進を思い浮かべてもらえればわかるかと思いますが、1歩1歩同じ速さで歩きますよね。ゆっくりなったり速くなったりは していないはず。そんな曲を演奏しているピアノ男子の生徒さん、スケール(音階)の最後の音を優しく弾いたり、曲の途中の美しい左手部分をゆっくりしたり して弾いています。確かにね・・・・。これまでの様々な曲の演奏から、スケールの最後の音を優しく弾いたり、メロディーを溜めて入ったり、勝手にゆっくり したりなど、楽譜に書いていない弾き方を練習してきました。だからこの曲にも、今まで学習してきたことを取り入れてくれたのだと思います。うんうん、よく 理解してくれていると思います。でも・でも・でも・・・。学習中の曲は行進曲。行進曲の性格・特徴から考えると、速さは変わらないし優しくもならないかな。 元気良く進んでいくイメージではありませんか?それにこの曲の楽譜を見てもらうとよくわかるのですが、この曲のスケールの最後の音にはわざわざアクセントが 書いてあります。楽譜に記号が書いてある場合は、当然、記号が優先されますから優しく弾いてしまうのはNGです。堂々とフレーズの最後の音を大きく盛り上げて 弾きましょう。

練習する曲の性格・特徴によって弾き方は違ってきます。その曲が何を表しているかによって、スタッカートの弾き方も違って きますし、先ほどのスケールの弾き方も違ってきます。さらに学習が進めば、その作曲家が生きた時代・情景を学ぶことによってその曲の時代背景もわかって きます。私たち演奏者は、その曲の性格や特徴を伝えなければなりません。悲しく響く曲は悲しく、ゆったりした曲は急がずゆっくりと・・・練習する曲がどんな 曲なのかを考えることは1番大切です。まずは、自分が練習している曲の曲名を見てみましょう。曲名を知らずに練習している生徒さんも時々見かけます。 それでは、どんな性格の曲なのか、どんな特徴を感じて弾いて良いのかわからないままです。曲の性格・特徴を伝えられる演奏者を目指して、練習を進めて いきましょう。

ピアノは、基本的には綺麗に音を繋げて演奏します。スラーは終わりの音で切って演奏しますが、スラーが書いていないからと言って一音一音切って弾くことは

しません。単音のメロディーで違う音の連なりは、音を繋げて弾くことができますが、和音で進む音楽の場合は、普通に弾いていたら音を繋げて弾くなんて

できないことがほとんど。一度にたくさんの指を使って弾く和音を綺麗に弾くためには、弾き方に工夫が必要になってきます。

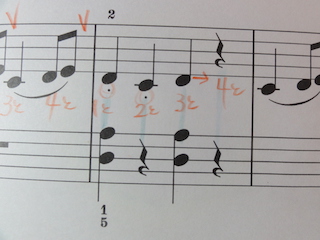

ピアノは、基本的には綺麗に音を繋げて演奏します。スラーは終わりの音で切って演奏しますが、スラーが書いていないからと言って一音一音切って弾くことは

しません。単音のメロディーで違う音の連なりは、音を繋げて弾くことができますが、和音で進む音楽の場合は、普通に弾いていたら音を繋げて弾くなんて

できないことがほとんど。一度にたくさんの指を使って弾く和音を綺麗に弾くためには、弾き方に工夫が必要になってきます。わかりづらいかも しれませんが、楽譜の中の薄く赤色で塗られた音を残しながら次の和音の音を弾くと、あら不思議、音が繋がって綺麗に聴こえてきます。赤色の音から 次に弾く和音の音に繋げて弾く弾き方です。塗られていない音は、ちょっと早めに鍵盤から指を離します。厳密に言うと、音符の長さが足りません。 まさに「せこわざ」です。綺麗に音を繋げることを優先するために、せこい・ずるい方法(音を早めに離す方法)を使っているのです。実はこれ、何も特別な やり方ではなく、日常茶飯事的に使うやり方。ただ、この方法を昔、教室のピアノ男子の生徒さんにお話したところ「せこい。せこわざじゃん!」と言われて しまったので、教室では「せこわざ」と言う言葉を使って説明をしています。

今回この「せこわざ弾き」に初めて挑戦する生徒さん。和音の中の どの音を残して弾けば音が繋がるのか、考えながら練習をしてもらいます。いくら「せこわざ弾き」をやっても、綺麗に音を繋げることができないものも ありますから、できるのか・できないのか、どの音を残せば綺麗な状態で弾けるのか、丁寧に楽譜を見ていかないといけません。難しい弾き方になりますから、 まずはこのような弾き方があることと、少しづつ弾けるようにマスターしていければいいと思います。ピアノ学習が進んでいけば、楽譜の裏に隠された弾き方を することが多くなっていきます。その度に何を優先させて曲を仕上げるのか、自然に表現できるようになっているといいと思います。

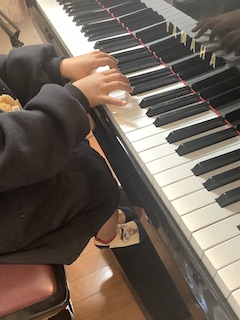

ピアノ学習の最初は、片手だけで弾く練習曲から始まります。右手だけ、左手だけの曲ですから、鍵盤の上に置いておく手も片手で大丈夫です。片手練習の

曲に慣れてきたら、両手で1つのメロディーを奏でるような曲に移行します。右手も左手も真ん中のドの音から広がっていく曲の練習です。

ピアノ学習の最初は、片手だけで弾く練習曲から始まります。右手だけ、左手だけの曲ですから、鍵盤の上に置いておく手も片手で大丈夫です。片手練習の

曲に慣れてきたら、両手で1つのメロディーを奏でるような曲に移行します。右手も左手も真ん中のドの音から広がっていく曲の練習です。片手で 弾ける曲の練習時は、ピアノの鍵盤の上には片手だけを置いておけばいいですが、両手を使って弾く曲になると、写真のように鍵盤の上には右手・左手の どちらの手も用意しておく必要があります。同じ真ん中のドを右手と左手の両方の手で弾くことになるので、両手を鍵盤の上にスタンバイしようとすると窮屈な 思いをしますが、それでも両手を揃えた状態で弾き始めるようにします。わざわざ窮屈な思いをしてスタンバイさせておくのは、右手・左手が即座に出せるため です。曲は流れに乗って演奏します。曲の途中で止まったりすることのないように準備が必要です。引っ込めた手を鍵盤まで出しながら弾いていたのでは、次の 音を出すまでに時間がかかってしまいますから、右手も左手も、鍵盤の上にスタンバイさせて弾き始めるようにしましょう。

ピアノ学習の最初は、 音の跳躍曲はありませんから、順番に指を出してきたら弾ける曲になっています。・・・ということは、鍵盤をじ〜っと見ていなくても弾ける曲です。顔は できるだけ楽譜を見たまま、顔を上げて弾くクセをつけて欲しいです。鍵盤ばかり、下ばっかり見ながら弾くクセをつけてしまうと、楽譜を読む力が 養われません。楽譜の中には演奏に必要な情報が入っています。できるだけ楽譜から目を離さないで弾けるようにしていきましょう。それに、楽譜を見ながら ピアノを弾くと言うことは、脳を使った弾き方でもあります。ピアノのお稽古は、脳を使うと言われています。せっかく習っているピアノですから、脳を使って 弾きたいですね。両手をスタンバイさせて、楽譜を見ながら弾くクセをつける、是非、実践してみてください。

ピアノを学ぶための教則本、いわゆるテキストと呼ばれるものには、ピアノを演奏するのに困らない程度に指番号が書かれています。一人10本しか持っていない

指でピアノを弾くためには、正しい指番号が重要になってきます。速い曲だったりリズムが入り組んでいたりすればするほど、上手に綺麗に弾くためには、基本、

楽譜に書かれている指番号で弾くようにしましょう。

ピアノを学ぶための教則本、いわゆるテキストと呼ばれるものには、ピアノを演奏するのに困らない程度に指番号が書かれています。一人10本しか持っていない

指でピアノを弾くためには、正しい指番号が重要になってきます。速い曲だったりリズムが入り組んでいたりすればするほど、上手に綺麗に弾くためには、基本、

楽譜に書かれている指番号で弾くようにしましょう。こちらの楽譜は音の広がりも多く、曲の速さも速い曲です。小学高学年の生徒さんが練習中 ですが、とても丁寧に・・・丁寧すぎるほどに指番号が書かれています。教則本に載っている曲ではありませんが、弾くのに大変な曲であることを考えての 指番号の記載だと思います。私もおさらいをしてみましたが、元々が弾きにくい曲なので、書かれている指番号で弾いてみても弾きにくい箇所もあります。 でも、丁寧に書かれているお陰で、練習を積めば弾ける指番号だと思いました。それなのに練習中の生徒さん、せっかく丁寧に書かれている指番号を無視して 勝手に弾いてしまいます。もちろん、好き勝手な指番号で弾いていても難なく弾ける箇所もあります。あるところでは勝手に弾いてしまったために、その次の 箇所が弾けなくなってしまいました。どう頑張っても指をくねらせたり腕をくねらせたりしないと弾けないので、さっさと進むことができなくなってしまった のです。くねらせる手の動きが出てしまったら、本人も弾きにくいだろうし、見ていても格好が悪いです。どうしてそんなことになってしまったのでしょうか?

書いてある指番号を違う指で弾いているその部分は普通に弾けたとしても、問題はその先。違った指で弾いてしまったために、スムーズに先に進め なくなったことが原因。違う指で弾いている「今」は良くても、先には進めない。ちょっと変な例えですが、1つ嘘をついてしまうとその嘘を隠すためにまた 1つ嘘を・・・また隠すために嘘を・・・この現象と似ています。大したことのない嘘もありますから、嘘の全てが悪いとは言いませんが、今回の指番号のように どうにもこうにも弾けない状況にまでなってしまうと、それはやっぱり失敗です。だったら、せっかく丁寧に書かれている楽譜なので、最初から書かれている 通りに練習した方がスムーズ練習も進むはず。ちょっと間違ったとしても、すぐに軌道修正ができて何事もなかったかのように弾き進めることもできるのですが、 それができるようになるには様々な曲を弾いてきた経験を積んでいないと難しいです。自由自在に動かせる指や速く動く指を持っている人ならば、パパッと 臨機応変に対応できますが、そこまでの技術が伴っていない場合は難しいでしょう。だったら、最初から書いてある通りに弾き進めるのが得策だと思うのですが、 どうでしょうか?

この生徒さんに限らず、指番号を見落とす生徒さんって多いです。音読みに苦労をしない生徒さんに多い傾向があるように感じます。 音がパパッと頭に入ってくる分、指のことを考えずに取り敢えず弾いてしまうのでしょうか?私からすると、楽譜を見た時に、音と一緒に指番号の数字が目に 入ってこないの?と思ってしまうのですが・・・。「今」の指番号だけではなく、その先を考えての指番号でもありますから、楽譜に書かれている指番号は守る ようにお願いしたいです。

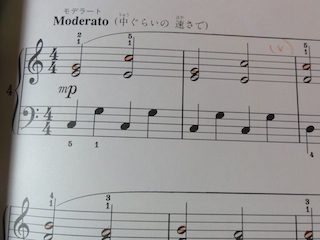

両手奏の曲を練習するようになると、メロディーと伴奏の音のバランスに気をつけて練習するように指導しています。両手奏の最初の段階の曲は、右手が

メロディー、左手が伴奏になっていることが多いです。と言うことは、同時に演奏をする両手ですが、右手で弾く音を大きめに左手で弾く音を小さめに

弾くことになります。これ、簡単に言っていますが実際に演奏をするのは難しいです。右手を大きく弾けば左手も大きくなっちゃうし、左手を小さく意識

すれば右手も小さくなっちゃう。綺麗にメロディーが奏でられるようになるには訓練が必要です。

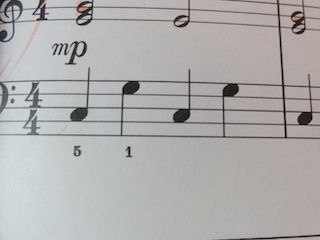

両手奏の曲を練習するようになると、メロディーと伴奏の音のバランスに気をつけて練習するように指導しています。両手奏の最初の段階の曲は、右手が

メロディー、左手が伴奏になっていることが多いです。と言うことは、同時に演奏をする両手ですが、右手で弾く音を大きめに左手で弾く音を小さめに

弾くことになります。これ、簡単に言っていますが実際に演奏をするのは難しいです。右手を大きく弾けば左手も大きくなっちゃうし、左手を小さく意識

すれば右手も小さくなっちゃう。綺麗にメロディーが奏でられるようになるには訓練が必要です。メロディーと伴奏の音のバランスに気をつけられる ようになると、今度は一歩進んで、伴奏の左手の中でも1拍目と3拍目の音を少し大きめに弾くようにしていきます。4拍子の曲を演奏する場合は、1⃣、2、3⃣、4 と言った具合にリズミカルに聴こえるように左手を演奏しましょう。写真の曲の伴奏を見てみると、2拍目と4拍目の音は1番の指で弾くようになっています。 1番の指って短いけれど太い指。これって指が太い分、大きな音が出やすいのです。そうなると、1、2⃣、3、4⃣・・・となってしまう。その伴奏の音を聴いて いると、ちょっと耳障りです。ちょうどソの音ばかりが目立つことになります。太い親指で弾いている分、余計に音が目立ってしまうのです。そう、親指で 弾く音は、右手も左手も気をつけなければなりません。

今回はたまたま左手の伴奏に親指がきている曲でしたが、メロディーを弾く場合でも、親指の 音が飛び出てしまうことがあります。流れるようなメロディーラインの曲の中で、親指だけがちょっと大きな音で出てしまうとメロディーが台無しです。何を 演奏するにしても、太い親指は要注意!普通に弾いていても大きな音が出やすい親指ですから、意識をして気をつけるようにしていきましょう。メロディーも 伴奏も片手で演奏をしてみたときに、耳に心地よく届いていたらOKです。耳に心地よいかどうかがポイントです。片手練習をして心地よい音が聴こえているか どうか、よく聴いてみましょう。親指の音、耳障りな音になっていませんか?

16分音符のリズム練習が課題だった中学生の生徒さん。ピアノは高学年から習い始めている生徒さんで、ピアノ学習歴はそんなに長くありません。小さい時から

ピアノを学習している生徒さんと比べると、力も入っていて柔軟さが少し足りないかな・・・と感じますが、練習は熱心でここまでよく頑張ってこられました。

そんな生徒さん「練習しているけれど、どうしても16分音符が綺麗に弾けない」との申し出。どれどれ・・・・どんな感じかな?

16分音符のリズム練習が課題だった中学生の生徒さん。ピアノは高学年から習い始めている生徒さんで、ピアノ学習歴はそんなに長くありません。小さい時から

ピアノを学習している生徒さんと比べると、力も入っていて柔軟さが少し足りないかな・・・と感じますが、練習は熱心でここまでよく頑張ってこられました。

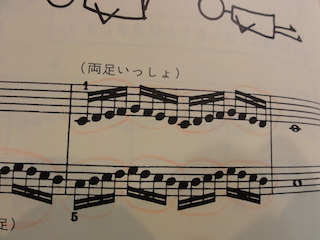

そんな生徒さん「練習しているけれど、どうしても16分音符が綺麗に弾けない」との申し出。どれどれ・・・・どんな感じかな?生徒さんの言う通り、 16分音符の速さで弾こうとしているけれど、指がついてきていないのです。まごまごしながら1つ1つの音を一生懸命に弾いている感じ。必死に弾いているけれど 綺麗じゃない感じかな。生徒さんとしては、速く弾かなきゃ、音も出さなくちゃ・・・と思いながら一生懸命なのでしょう。もちろん、音も鳴らして速く 弾かなければなりませんが、1つ1つの音をバタバタと弾く必要はありません。特に16分音符などの速いリズムを綺麗に聴こえるように弾くためには、1つ1つの 音の意識ではなく、まとまり(かたまり)を意識して弾いた方が聴こえ方も綺麗ですし、何より自分も楽。まとまりを一気に弾く感じで、指を動かすように していくと良いでしょう。「一音一音じゃなくて ドレミファ ソファミレ を意識してみて」と伝えました。中でもドとソの音をより意識できると、 リズミカルに弾くことができます。楽しくリズムに乗って演奏できるようになると、バタバタとした動きがなくなりますから綺麗な音の響きになります。

16分音符のリズム曲は、フレーズ(スラー)のつき方や旋律の動きを見て、1拍単位のまとまりで考えたり2拍単位のまとまりで考えたりします。 今回の課題の曲はテクニック教材の曲で、1番小さな1拍の単位で弾くと耳障りも良く聴こえてきます。リズムに乗って弾けるかどうか、耳に心地よく聴こえて くるかどうかを考えながら、速いリズム曲の練習を進めると良いでしょう。正しい弾き方がわかった生徒さん、随分と楽に弾けるようになりました。これで1 週間の練習を積んだら上手になるのではないかと思います。頑張ってみて。

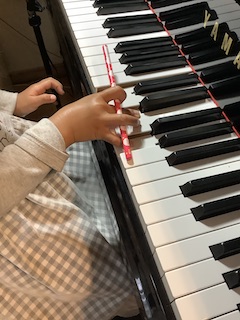

指に鉛筆を通してピアノを弾いている生徒さんは、年長の生徒さん。新手の虐待?いえいえ、これ、ちゃんとしたピアノの練習です。ピアノ学習の始まりは、

ドレミ・・・の一音づつを弾くことから始まります。少しすると同時に2つの音を弾く重音の練習に進み、またしばらくすると3つの音を同時に弾く和音の

練習に入ります。生徒さんがちょうど弾こうとしているのは、ドミソの三和音です。

指に鉛筆を通してピアノを弾いている生徒さんは、年長の生徒さん。新手の虐待?いえいえ、これ、ちゃんとしたピアノの練習です。ピアノ学習の始まりは、

ドレミ・・・の一音づつを弾くことから始まります。少しすると同時に2つの音を弾く重音の練習に進み、またしばらくすると3つの音を同時に弾く和音の

練習に入ります。生徒さんがちょうど弾こうとしているのは、ドミソの三和音です。同時に2つの音を弾く重音の練習は、時間をかけなくても、 小さな生徒さんでも上手に弾けることが多いです。問題は3つの音を同時に弾く三和音。小学生以上の生徒さんでしたら、そんなに難しく感じることなく弾ける ことが多いのですが、未就学児さんの小さな指では、3つの音を同時に他の音を触ることなく弾くことが難しいようです。指が細くて小さいこともありますが、 筋肉のついていない指でしっかり支えること自体が一苦労。右手1,3,5の指でドミソの音を弾いてもらいたいのですが、2の指や4の指も一緒になって鍵盤を 触ってしまい、綺麗なドミソが弾けません。そこで鉛筆の登場です。写真のように鉛筆を指に通して、2、4の指が下がってしまわないように強制することで ドミソの音だけが響くようにします。そうするとあら不思議!弾けるようになっていきますよ。

身近にあったものが鉛筆だったので鉛筆を使用しまし たが、ストローなどでも代用することができます。小さな指に硬い鉛筆を通すのはちょっと苦しいですが、長い時間するものでもありませんし、無理をしない 範囲で練習をするようにしましょう。1日に何回か鉛筆を通して練習してくださるだけで大丈夫。1週間後にはドミソの三和音が上手に弾けるようになって います。現に写真の生徒さんも、1週間後のレッスンでは他の音を触ることなく、ドミソの和音が上手に弾けるようになっていました。練習の成果ですね。 ちょっとした工夫で弾けるようになるピアノ。これからも頑張っていきましょう。

バーナムピアノテクニックというテキスト、あれ、本当に良くできているなぁと感じるのは、短い小節の曲の中に習得したいテクニックが入っていること。その

テクニックだけに特化して練習ができるところは、無駄がないです。短い曲なので何度も何度も繰り返して練習をすることで、身についていきます。・・・とまぁ

良いこと尽くめなのですが、あれ、練習して終わり!ではありませんよ〜。

バーナムピアノテクニックというテキスト、あれ、本当に良くできているなぁと感じるのは、短い小節の曲の中に習得したいテクニックが入っていること。その

テクニックだけに特化して練習ができるところは、無駄がないです。短い曲なので何度も何度も繰り返して練習をすることで、身についていきます。・・・とまぁ

良いこと尽くめなのですが、あれ、練習して終わり!ではありませんよ〜。バーナムピアノテクニックで身につけた弾き方は、普段の練習曲テキストや 自分が弾いている曲に生かさなければもったいない!じゃなく、生かしてください。忘れないでください。例えば写真にある2音のフレーズ。この楽譜を見て 「2音のフレーズだ!」って気が付いて欲しいのです。まさにバーナムテクニックで練習をしてきた2音のフレーズそのもの。もちろん音や書いてある音符の長さ が違っていますが、2つの音がスラーで結ばれていて、結ばれた先の2つ目の音符がスタッカートになっています。これが2音のフレーズです。1番最初に学習をする バーナムむらさきにも出てきています。・・・が、学習しているはずなのに忘れてしまうのですよね・・・。同じタイミングでちょうどの学習ができるとは 限りませんから、なんとなく別物のように感じてしまうのでしょう。

2音のフレーズはどのように感じて演奏をするのか覚えていますか?2音なので、 入る音と出る音の2つしか存在しません。ですから、極端な言い方をすると「強く入って弱く出る」になります。結局、入った音よりも出る音が大きな音になら ないように演奏をして欲しいです。特別に2音目にアクセントが付いている場合はアクセントが優先されますが、そうでない場合は「強く、弱く、強く、弱く」 を意識しながら弾くようにしましょう。今回は2音のフレーズでしたが、もっとたくさんの音が含まれているフレーズ(スラー)の場合も、スラーの最後の音は やさしく切りますよね?乱暴な切り方や大きな音で切らないように指導しています。2音であってもたくさんの音であっても、最後の音をドスン!と弾いてしまわ ない配慮が必要です。最後の音を優しく丁寧に弾くことで、洗練された音楽になります。是非とも、学習してきた内容を忘れずに生かした演奏を心がけていきま しょう。