講師から

今、巷のピアノ教室で流行っているものをご存知でしょうか?これ、これ、これ!プッシュポップと言うらしいです。知り合いのピアノの先生たちも

持っていらっしゃるし、友達の先生にも聞いてみたところ、みんな持ってました。私も最初は、ふ〜ん・・・くらいにしか思っていなかったのですが、ホントに

みんな持っているのです。で、用意してしまった!ははは・・・・。

今、巷のピアノ教室で流行っているものをご存知でしょうか?これ、これ、これ!プッシュポップと言うらしいです。知り合いのピアノの先生たちも

持っていらっしゃるし、友達の先生にも聞いてみたところ、みんな持ってました。私も最初は、ふ〜ん・・・くらいにしか思っていなかったのですが、ホントに

みんな持っているのです。で、用意してしまった!ははは・・・・。ではこれ、ピアノ教室ではどのような使い方をするのかと言うと、ポコポコ している丸いところを指で押します。1本づつでも良いですし、2本・3本の指をまとめてでも良いです。この小さな丸い箇所を押す時の指の形が、 ピアノを弾く時の理想の指の形になってくれるので、第一関節強化になるという優れもの。レッスン中に「指の第一関節を内側に反らさないで」と伝えて いますが、プッシュポップをわざわざ関節を反らしながら押すことは難しく、自然に指の理想の形が出来上がっていきます。なんと素晴らしい〜。指で押して みるとわかるのですが、ポンポン?と心地よい音がして何だか面白い。小さなお子様でも、ひょっとしたら大人でも、楽しみながら指強化ができるのでは ないでしょうか?これまで(今も置いてありますが)、教室には枝豆くん、パンダやゾウ、アイスキャンディーの形をしたぷよぷよおもちゃ?を置いていました が、それらと使い方は一緒です。少しでも面白いもの、小さなお子様にも楽しめるもの・・・と思っていましたが、今回のプッシュポップも充分に楽しめ そうです。

ちなみにプッシュポップの本来の役割は知育玩具だそう。あとは、ストレス解消にもなるようですが・・・。ポンポンという音を聞きながら 指強化、是非お試しを。綺麗な手の形を目指していきましょう。

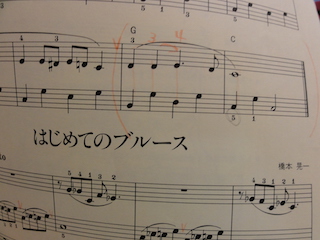

楽譜の中の赤( )、こんな印が練習中の楽譜に書かれていることはありませんか?赤鉛筆でなくても鉛筆でもどちらでも、( )で囲んであれば同じです。

この印、他の箇所と比べると少し見劣りする(できていない)ことの印です。この印が楽譜に書き込んであれば、部分練習必須の印。この( )の部分を

取り出して、部分練習を行いましょう。

楽譜の中の赤( )、こんな印が練習中の楽譜に書かれていることはありませんか?赤鉛筆でなくても鉛筆でもどちらでも、( )で囲んであれば同じです。

この印、他の箇所と比べると少し見劣りする(できていない)ことの印です。この印が楽譜に書き込んであれば、部分練習必須の印。この( )の部分を

取り出して、部分練習を行いましょう。部分練習とは、その部分だけを何度も何度も練習をすることです。この印は、他の箇所と比べた時に、引っかかりが 多かったりミスが多かったりして、その曲の足を引っ張っている状態になっている時に書き込むことが多いです。曲は基本的には途中で止まらず引っかからず に弾くようにします。ですが、弾きにくかったりリズムが難しかったりすると、スルスルと弾けないこともあります。そんな場合は、曲の最初から最後までの 通しの練習を繰り返すのではなく、まず、弾けない箇所だけの練習をするのが得策。だって、上手に弾けるところは上手なのですから、同じ回数だけ練習を していては時間ももったいない。上手でない部分の練習に多くの時間をかけて、まずは上手にしてしまうことが仕上がりの早道です。レッスン中にも部分練習を してもらうこともありますが、楽譜の中に( )の書き込みがあれば、早速部分練習に取り組みましょう。

部分練習の方法ですが、その部分だけを 何度も何度も弾く・練習する・・・・と言うことなのですが、その練習方法も、両手での部分練習で上手に弾けるようになればいいのですが、そうでない場合は 片手づつの練習を行ったり、ゆっくり弾いたり、練習をしている内容によってはリズム変え練習を取り入れたりなど、必要な練習をしていくとよいでしょう。レッスンの中では、 生徒さんたちに練習方法の提案をさせてもらっていますから、その都度、必要な練習を取り入れるようにしましょう。自宅練習で寄り添い練習をしてくださって いるご家庭ならば、お子様の楽譜の中に( )の書き込みがあれば、部分練習ができているかどうかの確認をお願いします。素敵に仕上げるための部分練習を 取り入れて、スルスル弾ける曲を手に入れましょう。

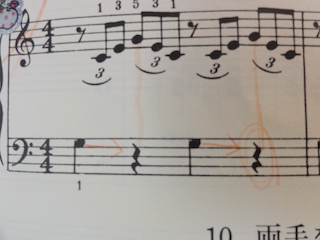

8分音符が3つ連なっていて 3 と書いている音符があります。通常8分音符は2つで1拍となる音符です。8分音符が3つ連なっているものは特別に3連符という

音符になります。3つで1拍に数える音符。3連符の学習をしてきた生徒さんならよくご存知ですが、3連符のリズムの曲を練習するときは数え方も特別で

「123,223,323,423・・・・」となります。

8分音符が3つ連なっていて 3 と書いている音符があります。通常8分音符は2つで1拍となる音符です。8分音符が3つ連なっているものは特別に3連符という

音符になります。3つで1拍に数える音符。3連符の学習をしてきた生徒さんならよくご存知ですが、3連符のリズムの曲を練習するときは数え方も特別で

「123,223,323,423・・・・」となります。3連符は3つの音符を均等に弾く音符になるので、1,2,3,4・・・や 1と2と3と4と・・・・の 数え方では、慣れない生徒さんにはきれいに弾くことが難しい音符です。ですから123,223,323,423・・・の数え方を学習するのですが、3連符の曲の 1拍の長さには注意が必要になってきます。3つで1拍になるので、123と数えている間が1拍です。4分音符が出てきたら123の長さ分を伸ばしていなければ なりません。こちらの曲のように、右手は3連符、左手は4分音符で書かれている曲は、3連符の数え方で練習をしますから、左手の4分音符は123の長さが 必要になってきます。それなのに、何となくいつものクセで、123の1を数え終わった時点で左手を鍵盤から離してしまう生徒さん。それ、長さが全然足りて いないです。

ピアノ学習を始めた最初の時点から、数えながら弾くことを行なってきていますが、それはまず、何拍子の曲を弾いているのかという 拍子感を重要視していることと、伸ばす音符の長さを正しく感じ取ってもらうためです。学習が進むと8分音符の分割音符を弾くようになります。通常の 8分音符は2つで1拍の長さになりますから 1と 分の長さが1拍です。そうして3連符の音符の学習に進み 123 分の長さが1拍になることを学んでいきます。 数え方によって1拍の長さが違っていること、1拍の長さの重みを感じて弾いて欲しいです。たった1拍、されど1拍です。充分に理解が進むと、数えなくても 自然に弾けるようになっていきます。数えなくて弾けない、わからなくなる・・・と言う場合は、まだまだ理解が充分ではないということ。リズムや音符の 長さの注意を多く受けている場合は、完全には理解ができていないという1つの目安ですから、数えながら練習をしっかり行うとよいでしょう。

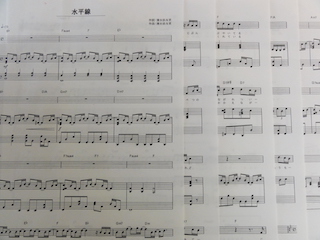

普段のレッスンでは、ショパンやドビュッシーなどの難曲を弾いている高校生の生徒さんが、「水平線」という曲の伴奏を部活で頼まれて持ち込んできました。

こちらの曲、皆さんはご存知でしょうか?back numberというグループが歌う「水平線」ですが、実はこの曲、昨年中止になってしまったインターハイの

運営をしていた、高校生からの手紙が元になってできた楽曲です。

普段のレッスンでは、ショパンやドビュッシーなどの難曲を弾いている高校生の生徒さんが、「水平線」という曲の伴奏を部活で頼まれて持ち込んできました。

こちらの曲、皆さんはご存知でしょうか?back numberというグループが歌う「水平線」ですが、実はこの曲、昨年中止になってしまったインターハイの

運営をしていた、高校生からの手紙が元になってできた楽曲です。「水平線」を作詞作曲したback numberの清水依与吏さんは、学生時代に陸上で 自分自身がインターハイを目指していました。中止になった昨年は、自分の地元である群馬で開催されるはずだったこと、開会式ではback numberのsisterが 演奏される予定であったことを、高校生からのback number宛に届いた手紙で知ることになりました。何か、この高校生たちのためにできることはないかと考え、 急遽制作されたのが「水平線」です。曲の制作にあたって「バンドマンだから音楽をここに置いておきます」と、コメントが残っているのですが、自分たちが できること・・・高校生たちにしっかりと寄り添いたい気持ちが歌詞に溢れているようにも感じます。

じっくりと歌詞を読み返してみると、当たり前に あった日常は失ってから気がつくものだから、今のこの時を大切にするべきだというメッセージ、何事も結果には、喜んでいる人の裏側には悲しんでいる人も 存在しているというメッセージなど、高校生の思いを表現した内容になっているようにも感じます。歌詞の受け取り方は人それぞれですが、歌詞にどのような 意味が込められているのかを考えながら曲を聴いてみると、何かしらの発見があるかもしれません。楽曲ができた背景や裏側を知ることで、演奏する時の 気持ちの込め方も変わってくると思います。今回の高校生の生徒さんは、部活で卒業した先輩たちに送るための合唱をするとのことでした。ちょうど高校生に 向けられた「水平線」の曲ですから、贈る側も受け取る側も何かを感じられるといいと思います。

ピアノの練習ってとても孤独だと感じます。上手に弾けないところを何度も何度もコツコツ練習、このリズムは・・・この音は・・・って、とても地道な

作業。まぁピアノに限らず、練習と名のつくものは地道で孤独なのかもしれません。そんな寂しく感じるピアノ練習だから、寂しくならないような練習に

もっていってもらいたいと思います。

習い事は何でもそうですが、いつかは辞める時期がきます。私の思いとしては、お子様の場合、最低でも 自分一人で楽譜が読めて自由に楽しめるピアノ生活が送れるようにしたいと思っています。ですから音読みもやってもらっていますし、基礎からきっちり 学んでもらいます。お子様へのレッスンで、耳コピレッスンをしないのはそのためです。耳コピレッスンをしてしまうと、耳から覚えたものでピアノを弾くように なってしまいます。いつも誰かに弾いてもらわないと弾けないピアノになってしまうので、耳コピレッスンはしていません。音読みに始まって、数えながら弾きを してもらうことで音楽の基礎から学んでもらうレッスン。16分音符のリズムが理解できるところまで進んでいれば、一人でも十分に楽しめると思います。 レベルで考えるなら、ブルグミュラー終了までくると、表現力の学習も進んでいますから楽しめるのではないかと思います。せめてここまでのレベルまで 到達して欲しいかな。ですが、ここまでのレベルまでが平坦ではありません。お子様が一人で孤独に練習をするには過酷だと思います。

ピアノを習い始める時には「ピアノが好き」「ピアノが弾きたい・弾けるようになりたい」と、本人の気持ちも高く、また保護者の考えも「弾けるように させたい」と意気込んでおられるのですが、気がつくとお子様は一人孤独に練習をしている場合があります。練習ができているならばまだ良いのですが、全く 弾かなかったり適当な練習になったりして、中には後退してしまう生徒さんも。そうしてそんな生徒さんに限って、読譜力(音符やリズム)をきちんと理解できて いないまま、ピアノを途中で辞めてしまうのです。「ピアノは楽しい」を感じられないまま辞めてしまうことになります。う〜ん、なんだかなぁ。せっかく 習い始めたピアノだから、自分で楽しめるところまでいってほしかったなぁ・・・と思います。

様々な生徒さんを長い間見てきて感じるのは孤独練習を している生徒さんほど、ピアノは続かないと言うこと。小学低学年までの小さな時期にピアノを始めた場合は、保護者主導の元でピアノ練習も行われるので 心配はいりませんが、高学年や中学生で始めた場合は、既に忙しい生活の中にピアノの練習が追加されることになるので、それこそ、保護者のサポートが 必要になってきます。練習時間の確保もしてもらいたいです。難しくなってくるピアノの練習を見守ってももらいたい。年齢が大きくなったから一人で できる・・・ではなく、大きくなっているからこそ孤独練習では続かないのです。小さい頃からピアノ練習が習慣化されているお子様なら大丈夫ですが、習慣化 されていない高学年・中学生の生徒さんなら、特に注意が必要です。講師側は楽しめるようなレッスンの工夫を考えますが、保護者の方には練習時間の確保と 見守りをお願いしたいです。せめて、楽譜を見て自分で音楽が奏でられる状態になるよう、ピアノを楽しめるところまでもっていきたい・・・そう考えます。 お子様は、孤独練習になっていないでしょうか?楽しいピアノを目指していきましょう。

習い事は何でもそうですが、いつかは辞める時期がきます。私の思いとしては、お子様の場合、最低でも 自分一人で楽譜が読めて自由に楽しめるピアノ生活が送れるようにしたいと思っています。ですから音読みもやってもらっていますし、基礎からきっちり 学んでもらいます。お子様へのレッスンで、耳コピレッスンをしないのはそのためです。耳コピレッスンをしてしまうと、耳から覚えたものでピアノを弾くように なってしまいます。いつも誰かに弾いてもらわないと弾けないピアノになってしまうので、耳コピレッスンはしていません。音読みに始まって、数えながら弾きを してもらうことで音楽の基礎から学んでもらうレッスン。16分音符のリズムが理解できるところまで進んでいれば、一人でも十分に楽しめると思います。 レベルで考えるなら、ブルグミュラー終了までくると、表現力の学習も進んでいますから楽しめるのではないかと思います。せめてここまでのレベルまで 到達して欲しいかな。ですが、ここまでのレベルまでが平坦ではありません。お子様が一人で孤独に練習をするには過酷だと思います。

ピアノを習い始める時には「ピアノが好き」「ピアノが弾きたい・弾けるようになりたい」と、本人の気持ちも高く、また保護者の考えも「弾けるように させたい」と意気込んでおられるのですが、気がつくとお子様は一人孤独に練習をしている場合があります。練習ができているならばまだ良いのですが、全く 弾かなかったり適当な練習になったりして、中には後退してしまう生徒さんも。そうしてそんな生徒さんに限って、読譜力(音符やリズム)をきちんと理解できて いないまま、ピアノを途中で辞めてしまうのです。「ピアノは楽しい」を感じられないまま辞めてしまうことになります。う〜ん、なんだかなぁ。せっかく 習い始めたピアノだから、自分で楽しめるところまでいってほしかったなぁ・・・と思います。

様々な生徒さんを長い間見てきて感じるのは孤独練習を している生徒さんほど、ピアノは続かないと言うこと。小学低学年までの小さな時期にピアノを始めた場合は、保護者主導の元でピアノ練習も行われるので 心配はいりませんが、高学年や中学生で始めた場合は、既に忙しい生活の中にピアノの練習が追加されることになるので、それこそ、保護者のサポートが 必要になってきます。練習時間の確保もしてもらいたいです。難しくなってくるピアノの練習を見守ってももらいたい。年齢が大きくなったから一人で できる・・・ではなく、大きくなっているからこそ孤独練習では続かないのです。小さい頃からピアノ練習が習慣化されているお子様なら大丈夫ですが、習慣化 されていない高学年・中学生の生徒さんなら、特に注意が必要です。講師側は楽しめるようなレッスンの工夫を考えますが、保護者の方には練習時間の確保と 見守りをお願いしたいです。せめて、楽譜を見て自分で音楽が奏でられる状態になるよう、ピアノを楽しめるところまでもっていきたい・・・そう考えます。 お子様は、孤独練習になっていないでしょうか?楽しいピアノを目指していきましょう。

フェルマータの学習をしている生徒さん。フェルマータは「長くのばすしるし」なのですが、この「長く」ってどのくらい?この「長く」も

そうですが、たくさん、少し・・・・など、感覚的な言葉って難しいです。聞かれているものにもよりますが、年齢にも関係しているような・・・・?例えば、

「たくさんお金を持っているね」と言った時に、幼児さんなら500円でも大金に感じると思いますが(えっ!感じない?)、大人では感じないように思い

ますし、フェルマータの「長く」も、3つくらい数えたら長く感じる人もいれば、10くらい数えないと長いと感じない人もいるでしょう。感じ方が人それぞれな

ものを表現するのは難しいですね。

フェルマータの学習をしている生徒さん。フェルマータは「長くのばすしるし」なのですが、この「長く」ってどのくらい?この「長く」も

そうですが、たくさん、少し・・・・など、感覚的な言葉って難しいです。聞かれているものにもよりますが、年齢にも関係しているような・・・・?例えば、

「たくさんお金を持っているね」と言った時に、幼児さんなら500円でも大金に感じると思いますが(えっ!感じない?)、大人では感じないように思い

ますし、フェルマータの「長く」も、3つくらい数えたら長く感じる人もいれば、10くらい数えないと長いと感じない人もいるでしょう。感じ方が人それぞれな

ものを表現するのは難しいですね。さて冒頭のフェルマータは「長くのばすしるし」でしたが、音楽で言うフェルマータには、おおよその長くのばす 目安が決まっています。フェルマータは約2倍のばすことが目安です。ですから、フェルマータがついている音符の長さによってのばす拍数が変わってきます。 楽譜の曲は8分の6拍子の曲になりますから、3つのばす音符にフェルマータが書いてあることになります。よってのばす長さは約6拍。その音を押さえた時から 6拍数えた長さを弾くことになります。ですが、これもあくまで目安。「約6拍」なので、曲の雰囲気や自分の好みなどによって、4拍でも良いし、8拍でも 構いません。慣れてくれば自分の感覚で決めたら良いと思います。

今回はフェルマータの学習でしたが、ピアノ学習の最初の段階で学習する スタッカートは「短く切るしるし」ですが、この「短く」ってどのくらい?実はこれにも目安が決められていて、スタッカートは約2分の1の長さにすることが 目安です。もう1つ鋭いスタッカティッシモになると、約4分の1の長さで演奏します。何となく数字で表されると、イメージもしやすいですね。ですから フェルマータもスタッカートも、その記号がついている音符によって微妙に長さが違ってきます。微妙な長さの違いを弾き分けることが表現の幅を広げることに つながっていきますから、楽譜の中の音符をよく見ていくようにしましょう。

ピアノを演奏する時には、当たり前に椅子に座ります。椅子の高さや足台のお話など、生徒さんたちへは最初にお話をしています。椅子の高さも足台の高さも、

お子様の身長が変われば高さも変わっていきます。レッスンではその都度、生徒さんの座った様子を見ながら変えています。自宅でも、時々真横から見て

いただいて、腕の高さが適切な高さに保たれているかどうかの確認をお願いします。椅子と足台の高さについてはこれで大丈夫ですが、椅子とピアノとの

距離はどうでしょうか?

ピアノを演奏する時には、当たり前に椅子に座ります。椅子の高さや足台のお話など、生徒さんたちへは最初にお話をしています。椅子の高さも足台の高さも、

お子様の身長が変われば高さも変わっていきます。レッスンではその都度、生徒さんの座った様子を見ながら変えています。自宅でも、時々真横から見て

いただいて、腕の高さが適切な高さに保たれているかどうかの確認をお願いします。椅子と足台の高さについてはこれで大丈夫ですが、椅子とピアノとの

距離はどうでしょうか?大学で幼児教育を学んでいる生徒さん、大学のピアノの授業がリモートで行われています。大学で出される課題のピアノ 曲や弾き歌いの曲を、レッスンで学んでもらっています。毎回のレッスンでは、大学の授業での注意事項などをお聞きしてレッスンをしたり、新しい次の 課題曲のレッスンをするのですが、今回、「ピアノとの距離が近すぎる」と注意を受けたとのこと。へぇ〜リモートなのによく見ていらっしゃる・・・・。 どれどれ・・・・。レッスン室ではあらかじめ座る位置に椅子の位置も合わせてあるので、改まって場所を変えない限り、距離が近すぎるなんてこと、 めったにありません。そこで、椅子をちょっと離してみたり近づけてみたりしてみたところ、生徒さんは文句も言わずそのまま弾き出しています。(怖い私 相手に言えなかったのかも・・・?)いやいや、それってどこに座ってもいいってこと?何でもいいの?まさにこれが問題です!自分とピアノとの距離に、 こだわりがなさ過ぎます。微妙な差なのですが、自分が気持ちよくピアノに向かえる距離ってあるものです。

ピアノに近過ぎて座ると、腕の動きに 制限がかかってしまうために思い切り弾くことができませんし、反対に距離を取り過ぎてしまうと、そもそも指が鍵盤に届きません(ここまでくると離れ 過ぎですけど)では、どのくらいの距離が適切かと言うと、自分の腕を鍵盤の上に広げられる状態で座ることができる位置が、椅子を置く位置になります。 鍵盤の上を窮屈に感じることなく、腕を広げられるようにしましょう。腕の長さがまだまだ短い小さなお子様は、大人と比べるとピアノに近い位置に座る ことになりますし、大人の場合は、ピアノから少し離れた位置に椅子を設置することになります。お子様の場合は、横から保護者の方が見ていただき、違和感が なければ大丈夫でしょう。近過ぎたり遠過ぎたりすると、見た目にも違和感を感じるものです。「何か変!」と感じるようであれば、それはやっぱり変! 見た目での判断もお願いしたいです。

気分も気持ちも良い状態でピアノを弾くためには、椅子の高さや椅子とピアノとの距離は大切です。せっかくの 演奏も弾きにくいことによってミスが多くなることもあります。腕の動きに関わってくる椅子とピアノとの距離ですから、環境を十分に整えてピアノに向かう ようにしましょう。

曲の仕上がり時に活用することが多いメトロノーム練習ですが、仕上がりにはまだまだでも、メトロノームに合わせて練習をして欲しい場合があります。

生徒さんへはその都度お話をさせてもらっていますが、仕上がりの速さを意識するあまり速く弾き過ぎて、ミスタッチやつっかえ弾きが多い場合などは、落ち

着いた速さを感じてもらうために、メトロノームに合わせる練習を提案しています。

曲の仕上がり時に活用することが多いメトロノーム練習ですが、仕上がりにはまだまだでも、メトロノームに合わせて練習をして欲しい場合があります。

生徒さんへはその都度お話をさせてもらっていますが、仕上がりの速さを意識するあまり速く弾き過ぎて、ミスタッチやつっかえ弾きが多い場合などは、落ち

着いた速さを感じてもらうために、メトロノームに合わせる練習を提案しています。ブルグミュラーの曲が課題となっている、幼児教育科の 大学生の生徒さん、学校のピアノの授業で「まず、ミスをしないで弾けるようにしましょう」との指摘を受けてきました。課題になっているブルグミュラーの 曲は、仕上がりの曲の速さが速い曲で、生徒さんは仕上がりの速さを意識して弾いているのだと思うのですが、ミスタッチが多く、つっかえたり止まったりの 演奏になっていて、落ち着いて聴くことができない曲になっています。最終的には、曲の速さや強弱記号・楽語記号など表現を加えて仕上げるのですが、 それを行うためには、まずはスルスルとミスタッチやつっかえ弾きのない曲に仕上げなければいけません。学校の先生の指摘もきっとそのようなことを 言いたかったのだと思います。「ここをこのように弾きましょう」などの表現に関わる指導は、曲自体が正しく弾けていないとできないものです。もちろん、 仕上がりの速さでスルスル弾けていれば問題はありませんが、誰だって最初から速い速さでスルスルとは弾けないもの。音やリズムが正しく取れるように なったなら、まずはゆっくり丁寧に弾くことが基本です。

曲は最初から最後まで、一定の速さで弾くことが基本です。ゆっくり弾き始めたのなら ゆっくりのまま、速く弾き始めたのなら速いまま最後まで弾きます。最初から速くスルスルは難しいので、ゆっくりの速さで一定で弾く練習をするために、 そのゆっくりの速さに合わせてメトロノーム練習を取り入れましょう。自分ではゆっくり弾いているつもりでも、だんだん速くなってしまう場合もありますし、 その逆もあります。要は、一定の速さで曲を最後まで弾いて欲しいのです。メトロノーム練習をしていると、一定の速さを体が覚えていきますから、是非、 ゆっくりでメトロノーム練習をしましょう。ゆっくり何度も練習している間に、ミスタッチやつっかえ弾きもなくなっていくでしょう。そうなってから、 少しづつ速く、仕上がりの速さに近づけていくようにすると良いと思います。

生徒さんたちを見ていると、速い速さだけどミスが多い・つっかえ弾き が多い演奏が目立ちます。少し弾けるようになると何だか嬉しくて、ついつい速い速さで弾いてしまいたくなる気持ちもわかります。でも、ミスが多いまま 速く弾いていても、曲としては聴けません。まずはミスのない演奏をすることが重要です。ゆっくりであってもミスのない演奏は、落ち着いて聴くことが できます。ミスなく弾けるようになれば少しづつ速くしていくことも表現を加えていくこともできますから、曲の完成に近づいていきます。結局は、曲の 仕上がりが早くなります。まずはミスなのないゆっくり練習を、メトロノームに合わせて弾けるようにしていきましょう。

ピアノ教室に入会していただいて、もうすぐ3年目に入る未就学児の生徒さん。毎週「レッスンは楽しい」と言って元気に通ってくださっています。今月中には

弟か妹さんが生まれると言うことで、近くにあるおばあちゃまの家で過ごされています。実は、おばあちゃまの家にはピアノはありません。ピアノに代わるもの

もないために、ここしばらくはピアノに触っていないそう。どうしましょうか?

ピアノ教室に入会していただいて、もうすぐ3年目に入る未就学児の生徒さん。毎週「レッスンは楽しい」と言って元気に通ってくださっています。今月中には

弟か妹さんが生まれると言うことで、近くにあるおばあちゃまの家で過ごされています。実は、おばあちゃまの家にはピアノはありません。ピアノに代わるもの

もないために、ここしばらくはピアノに触っていないそう。どうしましょうか?1日・2日、あるいは旅行などで1〜2週間の期間、ピアノの練習が できない場合もあるかと思います。そんな時は無理に練習をしないで、時にはピアノのことなんて忘れて思い切り遊んだり、休養を取るなどされてもいいと思い ます。が、今回の生徒さん場合は、1〜2ヶ月もの長期間の話。その間、全く何もしない・・・というのは、ちょっともったいないかな。早速、ピアノが弾けな くてもできること・やって欲しいことを、生徒さんと保護者の方にお話をさせていただきました。

まだまだ小さな生徒さん、音符カード読みも レベルが進んでいるとは言え、完璧ではありません。音符カードなら、自宅からおばあちゃまの家に持っていくことも可能です。音符カード読みは無理なく できそうですね。他には、生徒さんはちょうど三和音の練習中。例の「えんぴつ挟み練習」が課題になっています。これもまたピアノの鍵盤がなくても、 テーブルなどの硬いものの上で、第一関節に気をつけながら指を立てる練習ができます。音は出ませんが、指強化はすることができます。今は右手の課題 ですが、ゆくゆくは左手もでてきますから、今の間に右手も左手も練習をしておくのもありです。他には、例えば宿題になっている曲を、これまたテーブルの 上で弾いてみることもできます。音は出ませんが、指の動きを確認することができます。ワークブックのリズム練習をすることもできます。こうやって挙げて みると、意外にピアノが弾けなくてもできることってあります。

毎週のピアノのレッスンにおいても、リズム練習や歌(ソルフェージュ)を取り入れて のレッスンができますし、練習ができていなくてもピアノは弾くことができます。今までのおさらい曲でもいいですし、宿題の曲の音読みや予習もできます。 生徒さん自身も教室には楽しく通ってきてくださっていますので、練習ができていないからと言ってレッスン自体を休むことはありません。むしろ普段通りに 来て欲しいです。練習ができていなくても、レッスンではいろいろとやってもらいますよ〜。タダでは帰しません。お〜怖!どうぞ楽しみにレッスンにお越し くださいませ。

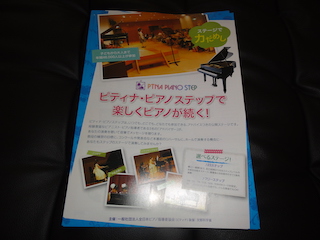

9月のピティナ・ステップに向けて、少しづつ動き出しています。長い曲を弾きたい生徒さんや、レベルが進んでいる生徒さんは既に演奏曲が決まっている

生徒さんも。小さな生徒さんで、ステップに初めて参加する生徒さんの選曲は、もう少し先です。どの曲を弾くのか・・・よりも、演奏以前のピアノに向かう

姿勢、基本の手の形、一音目の音の出し方などについて、お話をさせてもらっています。慌てないで弾き始められるようにしていきたいですね。

9月のピティナ・ステップに向けて、少しづつ動き出しています。長い曲を弾きたい生徒さんや、レベルが進んでいる生徒さんは既に演奏曲が決まっている

生徒さんも。小さな生徒さんで、ステップに初めて参加する生徒さんの選曲は、もう少し先です。どの曲を弾くのか・・・よりも、演奏以前のピアノに向かう

姿勢、基本の手の形、一音目の音の出し方などについて、お話をさせてもらっています。慌てないで弾き始められるようにしていきたいですね。演奏曲が決まると練習に入るわけですが、通常のレッスン曲よりもさらに深く細かく仕上げていきますから、何よりも正しくスラスラ弾けるようにしていくこと が大切です。最初はゆっくりで構いません。というか、ゆっくりでスラスラ弾きができるようにしましょう。間違いがなくゆっくり、そしてスラスラと。 どんなに小さな生徒さんが演奏する曲でも、大きな音で弾いたり小さな音で弾いたりなどの、簡単な強弱はつけてほしいと思っています。簡単な表現力で あっても、曲がスラスラ弾けていない状態では、表現をつけて演奏することは難しいので、まずはスラスラ弾きを目指しましょう。

少し難しい 表現ができるようになってくると、楽譜には書いていない表現を加えたり、ちょっと違えた表現にしたり・・・など細かく指導することもあります。 もちろん、旋律と伴奏の音のバランスにも気をつけてもらいます。ステップのレベルが進んでくると、求められる演奏力が高くなっていきますから、曲自体が 難しくなってもいきますが、表現力も求められることになります。通常のレッスンでは、大まかに進めていることでも、ステップ参加の演奏曲では曲の完成度が 高くなります。それだけ細かな指導になりますから、最初から正確に練習に取り組んで欲しいのです。そのためのゆっくりスラスラ弾きです。

過去に ステップに参加をした生徒さんの保護者の方からは「ステップに参加をしてから、テキストの練習がスラスラ進むようになりました」と、声をかけられることが 多くあります。それはステップ参加曲において、より深く細かくレッスンをすることにより、テキストの練習曲が簡単に感じられるようになるからです。その分、 ステップ曲で厳しいレッスンを経験していますから、その後が簡単に感じられるのだと思います。自分なりの自分にしかできない表現を目指して、ステップ曲を 完成させていきましょう。そのためのゆっくりスラスラ弾き、ぜひお願いします。

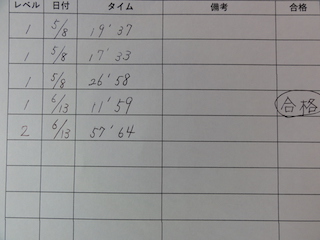

音符カード読みレベル1を合格したのは、年中の生徒さん。4月からピアノ学習を始められた生徒さんです。レベル1は15秒以内で読めたら合格のタイム。タイム

表を見ていると、少しづつタイムが縮まってきています。努力の証ですね。

音符カード読みレベル1を合格したのは、年中の生徒さん。4月からピアノ学習を始められた生徒さんです。レベル1は15秒以内で読めたら合格のタイム。タイム

表を見ていると、少しづつタイムが縮まってきています。努力の証ですね。こうやって密かに、いや、堂々と頑張ってくれている生徒さんですが、 ピアノの練習曲の頑張りもすごいです。だって音がスラスラ読めているのですから、楽譜を読んでいくのに時間がかかりません。時間がかからずに読めると いうことは、目で楽譜を見たまますぐに指を動かすことができるので、曲の進みも早いです。ただ、問題は私。小さな生徒さんのピアノ学習は、やるべきこと・ やらなければならないことがたくさんあって、せっかく練習をたくさんしてきてくださっているのに思うように進まないこと。トホホ・・・。毎回の宿題曲を 「かんた〜ん・かんた〜ん」と言いながら弾いてくれるのですが、本当にかんた〜んに弾いてくれています。ピアノ学習の最初は、たのし〜い・かんた〜んが 基本ですから、とても良いスタートだと思います。ただこの「たのし〜い・かんた〜ん」も何もしないで手に入るわけではありません。生徒さんの頑張りが 実った形です。

1つ忘れてはいけないのは、生徒さんの頑張りはもちろんですが、保護者の方の努力もあると思います。お子様がピアノを好きに なるように、環境を整えてあげることが重要です。ピアノの練習時間を確保することや、褒めたりハッパをかけたりなどの適切な言葉かけなど、お子様が ピアノを「たのし〜い・かんた〜ん」と思えるような環境作りは必要です。「ピアノが上達しない」「ピアノの練習をしない」と嘆く前に、ピアノの練習に 対しての環境作りができているでしょうか?そのための1日15分の寄り添い練習です。その15分、お子様と本気で向き合っていますか?お子様にはまだまだ 保護者の力が必要です。本気で向き合う15分の確保をお願いします。

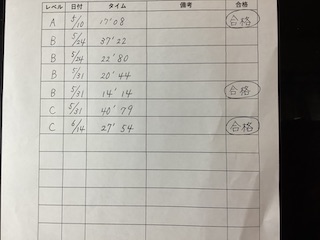

音符カード読みの第二弾、行っていることをご存知でしょうか?最初にご案内をしている、音符カード読みを合格した生徒さんに第二弾のご案内をお渡し

しています。第二弾の音符カードは、加線の音のみを扱った音符カードになります。こちらは3つのレベルに分けていて、A=ト音記号の加線の音10音、B=

ヘ音記号の加線の音10音、C=A、Bの音を合わせた20音 です。AとBは20秒以内、Cは35秒以内で読めれば合格となります。

音符カード読みの第二弾、行っていることをご存知でしょうか?最初にご案内をしている、音符カード読みを合格した生徒さんに第二弾のご案内をお渡し

しています。第二弾の音符カードは、加線の音のみを扱った音符カードになります。こちらは3つのレベルに分けていて、A=ト音記号の加線の音10音、B=

ヘ音記号の加線の音10音、C=A、Bの音を合わせた20音 です。AとBは20秒以内、Cは35秒以内で読めれば合格となります。この第二弾の音符カード 読みですが、早々と合格している生徒さんは2人いらっしゃいました。こちらの2人は、何の準備もなくさっさと読むことができた生徒さんで、ピアノ男子と ピアノ女子の高校生の生徒さんです。もちろんピアノの腕もかなりの腕前。やはり、上手なピアノの第一歩は音読みからです。今回、この第二弾の音符カード 読みを合格された生徒さんは小学3年生の生徒さん。実はピアノ学習を始めて、まだ1年にもなっていない生徒さんです。コツコツと努力をされて、第一弾の 音符カード読みもさっさと合格されました。第二弾の音符カードもコツコツと自宅練習をされました。タイム表を見てもわかるように、少しづつ少しづつタイム が縮んでいます。本当に努力の結果ですね。

音符カード読みには年齢は関係なく、小さな生徒さんでも大人の生徒さんでも、毎日のコツコツが実を 結びます。たくさんの時間をかける必要はありません。少しづつ、1日に1回、2回で構いません。でも、毎日取り組むことが重要なのです。小さな生徒さんの 場合は、大きな生徒さんよりも時間がかかるかもしれません。でも、毎日のコツコツは身を結びます。そして、1度習得したものは忘れません。ぜひ、ピアノ学習 の上達のためにも音符カード読みに取り組んでいきましょう。4人目の合格者は誰でしょうか?

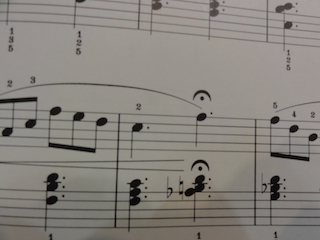

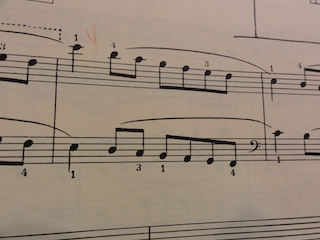

これは、スラーの表記がある曲の楽譜です。スラーの意味は、スラーの中の音は切らずにきれいにつなげて弾くことです。スラーは音楽のまとまりを表現して

いるので、スラーを無視をして演奏するということは、音楽を無視していることになってしまいます。国語の教科書の物語を読む時にも、点や丸(句読点)の

ところでは、ほんのちょっと間をおきますよね?スラーは音楽の句読点だと考えるとわかりやすいかなぁと思います。

これは、スラーの表記がある曲の楽譜です。スラーの意味は、スラーの中の音は切らずにきれいにつなげて弾くことです。スラーは音楽のまとまりを表現して

いるので、スラーを無視をして演奏するということは、音楽を無視していることになってしまいます。国語の教科書の物語を読む時にも、点や丸(句読点)の

ところでは、ほんのちょっと間をおきますよね?スラーは音楽の句読点だと考えるとわかりやすいかなぁと思います。ではそのスラー、スラーの 中をきれいに弾くということは、言い方を変えればスラーが終わったら音を切るということになります。レッスンでも、スラーを切り忘れて、スラーの後の 音に☑の印が入れられていることがありませんか?スラーはきれいに弾く、スラーが終わった音では切る、そのことを頭に入れて、楽譜の中のスラーの印を 見落とさないようにして欲しいと思います。スラーの学習の始まりでは、スラーの終わりで音を切って演奏ができていたら取り敢えずOKなのですが、この スラー、スタッカートのように切ってもいいもの?どのような切り方が良いのでしょうか?

今回の写真の楽譜では、スラーの終わりの音は四分音符に なっています。練習中の生徒さんは、スラーを切ることは忘れていませんでしたが、そのスラーの切り方が鋭い感じになっていました。「スラーの後は 切るんだよ」と説明をしているので、生徒さんはきっと「切らなきゃ」という意識が強く働いたのかもしれません。ただスラーの最後の音が四分音符に なっているので、四分音符分の長さは保たなければなりません。そうすると鋭い切り方にはなりませんね。そもそも、スラーの後の音を切るということは、 次の音につなげてはいけないということ。ダラダラとつなげたまま弾かないで〜ということです。「切る」ことを意識するのではなく、「つなげない」ことを 意識してみると、雰囲気のよい切り方になりませんか?考え方を少し変えてみる・発想の転換をしてみると、うまく表現できるかもしれません。学習が進むに つれて幅広い表現ができるように、適切な言葉かけを心がけていきたいと思います。スラーは次の音につなげちゃいけない を意識して練習に取り組んでみま しょう。

最近、小学校では合奏が行われるようになったようです。生徒さんたちから合奏の曲の話が出たり、オーデションの話が出たりしています。生徒さんの中には、

音楽委員の委員長で活躍している人もいらっしゃいます。みんな頑張ってくれているようで、嬉しいです。

最近、小学校では合奏が行われるようになったようです。生徒さんたちから合奏の曲の話が出たり、オーデションの話が出たりしています。生徒さんの中には、

音楽委員の委員長で活躍している人もいらっしゃいます。みんな頑張ってくれているようで、嬉しいです。先日、高学年の生徒さんとのやり取りで 合奏の練習が始まったことがわかったのですが、「難しいところがある〜」との話が出てきました。「わからないところがあるのだったら、合奏の楽譜を レッスンに持ってきてもいいんだよ」と、お伝えしたところ、「えっ、持ってきていいの?」との返事。生徒さんは高学年の生徒さんで、ピアノ教室に入会 された時に、学校の楽譜の曲もレッスンできることをお話ししているのですが、きっと昔?の話すぎて忘れてしまったのでしょう。生徒さんの中には、自分の 力だけでオーデションを受けていることもありますから、生徒さん側からお話をしていただかないと私にはわからないのですが・・・・。学校の 伴奏曲やオーデションのパート楽譜などを一緒にレッスンしますが、楽譜のコピーを私の分も用意してもらうようにお願いしています。できれば、レッスン用の 楽譜としてもう1部コピーをしてくださると良いと思います。生徒さんのレッスン用に1部(いろいろと書き込めるように)、私への提出用に1部の用意をして いただくと安心です。

中学生以上の生徒さんたちには、合唱コンクールの伴奏曲をレッスンしますし、小学生の生徒さんたちだと先ほども書いている ように、合奏のパート譜のレッスンもしています。今までの生徒さんの中にはいらっしゃらないですが、鍵盤ハーモニカやリコーダーでわからないところが ある場合も持ってきてもらって構いません。リコーダー・・・ってもう何年も何十年も演奏していませんが、多分まだ覚えていると思います・・・頼りなくて ゴメンなさい。どんなに小さなことでも、ちょっとわからないだけでも何でも構いません。音楽のことで困ったことがあるようでしたら、ご相談ください。 わからない弾き方の楽譜、持ってきてくださいね〜。

「遊び弾き」と言う言葉をご存知でしょうか?レッスン曲の練習を真面目に行う弾き方ではなく、レッスンと関係のない曲を弾いたり、ただ好き勝手にピアノを

弾いたり触ったりすることを「遊び弾き」と言います。レッスン曲は間違いを直して正しく弾くようにしますが、遊び弾きは、どんな弾き方でもどんな音でも

自由。音で遊ぶ・ピアノで遊ぶといった雰囲気でしょうか?ピアノ学習においては、この「遊び弾き」をしている生徒さんほど、ピアノ上達も早い傾向に

あります。

大いにたくさんやってもらいたい遊び弾きですが、自宅で遊び弾きをしている生徒さんたち、自宅でのピアノ練習と遊び弾きのメリハリを きちんとつけてくださっているでしょうか?真面目な練習だと思ったらすぐに遊び弾きになっていたり、遊び弾きだけで1日の練習が終わっていませんか? ピアノ学習を始めたばかりの未就学児の生徒さん、お母さんと一緒に「ハッピーバースデー」の曲を練習してくださって上手に弾かれます。お父さんの 誕生日に向けて練習をなさったとのこと。なんとも微笑ましい。きっと楽譜をきちんと理解して弾いていないと思います。(恐らく。違っていたらどうしよう・・ ・・)それでもいいのです。これは遊び弾きになりますから、耳コピでもなんでも構いません。が、しかし、レッスン中に、レッスンの曲を弾いていて、ちょっと 間違えてしまったタイミングで、遊び弾きが始まってしまいました。これ、一度始まるとなかなか終わりません。あら、まだピアノに向かって5分も経っていない けど・・・?

幼児さんの集中力はそう長くは保てないので、教室のレッスンでは、ピアノに向かって弾く時間とワークブックをする時間、お耳の 学習をする時間といった具合に、ピアノとテーブルの移動を何度も入れたり(何回も動かせてごめんね)、違うことをやってみたりなどして、気持ちの切り替えを 行うようにしています。幼児さんでも5分程度は真剣にピアノに向かってもらいたいと考えています。ピアノを弾くこと自体は嫌いではないようなのですが、 テキストの練習ではなく遊び弾きが多い生徒さんが見受けられます。最初に言ったように、遊び弾きは良い傾向なので構わないのですが、レッスンなのか遊びで 弾いているのか、ごちゃまぜになっているように思います。きっと自宅での練習時にも、練習と遊び弾きの線引きがきちんとされていないまま弾いているのでは ないかと思います。そうだとしたら今は練習の時間、今は自由な遊び弾きの時間、といった具合にピアノに触れる時間にメリハリをつけていきましょう。まずは、 5分程度から集中して練習に向かえる時間を作って欲しいと思います。メリハリをつけた練習で、集中力を養っていきましょう。

大いにたくさんやってもらいたい遊び弾きですが、自宅で遊び弾きをしている生徒さんたち、自宅でのピアノ練習と遊び弾きのメリハリを きちんとつけてくださっているでしょうか?真面目な練習だと思ったらすぐに遊び弾きになっていたり、遊び弾きだけで1日の練習が終わっていませんか? ピアノ学習を始めたばかりの未就学児の生徒さん、お母さんと一緒に「ハッピーバースデー」の曲を練習してくださって上手に弾かれます。お父さんの 誕生日に向けて練習をなさったとのこと。なんとも微笑ましい。きっと楽譜をきちんと理解して弾いていないと思います。(恐らく。違っていたらどうしよう・・ ・・)それでもいいのです。これは遊び弾きになりますから、耳コピでもなんでも構いません。が、しかし、レッスン中に、レッスンの曲を弾いていて、ちょっと 間違えてしまったタイミングで、遊び弾きが始まってしまいました。これ、一度始まるとなかなか終わりません。あら、まだピアノに向かって5分も経っていない けど・・・?

幼児さんの集中力はそう長くは保てないので、教室のレッスンでは、ピアノに向かって弾く時間とワークブックをする時間、お耳の 学習をする時間といった具合に、ピアノとテーブルの移動を何度も入れたり(何回も動かせてごめんね)、違うことをやってみたりなどして、気持ちの切り替えを 行うようにしています。幼児さんでも5分程度は真剣にピアノに向かってもらいたいと考えています。ピアノを弾くこと自体は嫌いではないようなのですが、 テキストの練習ではなく遊び弾きが多い生徒さんが見受けられます。最初に言ったように、遊び弾きは良い傾向なので構わないのですが、レッスンなのか遊びで 弾いているのか、ごちゃまぜになっているように思います。きっと自宅での練習時にも、練習と遊び弾きの線引きがきちんとされていないまま弾いているのでは ないかと思います。そうだとしたら今は練習の時間、今は自由な遊び弾きの時間、といった具合にピアノに触れる時間にメリハリをつけていきましょう。まずは、 5分程度から集中して練習に向かえる時間を作って欲しいと思います。メリハリをつけた練習で、集中力を養っていきましょう。

ぶっちゃけて言えば、楽譜に書いてある通りのまま 弾くことです。勝手に変えてはいけないということ。そんなのわかりきってるじゃん!と、お叱りを受けそうですが、これがそう簡単にできないです。特に 指番号の指示。書いてあるそのままに弾いて欲しいのですが、わざわざ違う指を持ってきて挙げ句の果てに音まで間違える・・・なんてこと結構やっていますよ。 導入期のテキストを除いて、楽譜の中の指番号の指示は、間違えやすい箇所や指替えをするべき音に書き込みがあります。何も書いていない場合は、そのまま そこにある指で素直に弾けば良い場合がほとんど。簡単な例で説明をすると、ドレミファソのドの場所に1番と書いてあったら、レミファソには何も書いていなく ても、2345の順に弾けば良いと言うこと。そのままそこにある指で弾くことができます。これが素直な弾き方です。それをわざわざミの音で1番の指を持って くることはしないでしょう。

さて写真の楽譜、何やらごちゃごちゃと音符が書いてありますが、この曲も素直にそのまま弾いて欲しい曲です。 この曲を正しい弾き方で演奏すると、右手と左手が密集して弾くことになるのですが、鍵盤の上に素直に手を置いたままで弾けるようになっています。 それなのにそれなのに・・・生徒さんはわざわざ左手を動かして何やら鍵盤を探している様子。どこに行きたいの〜?素直に弾いていれば間違いもなく 弾けるものを、わざわざ動かして正しくない曲が出来上がってしまいました。弾き方が難しい・・・と言われればそれまでですが、ここまで順を追って学習が 進んできているのですから、弾き方の理解もしてもらいたいところ。楽譜とピアノの鍵盤を見比べて、どのような弾き方になるのか頭の中で組み立てられるよう になるといいと思います。人間もピアノも素直が1番!素直なピアノを目指して練習を進めていきましょう。

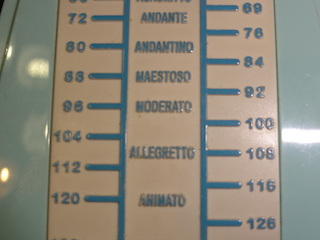

モデラートと書かれた楽譜、モデラートとはこの楽譜にも書いてありますが普通の速さで、と言う意味。普通の速さってどんな速さ?この曖昧な表現、私は 嫌いではありませんが、ちょっとわかりにくいですよね。感じ方は人によってもそれぞれですし・・・。速さの楽語には目安となるテンポがあって、 モデラートの場合は、メトロノーム76〜96あたりを指します。曲の練習に入る時に、この目安となる速さをメトロノームでかけてみて、曲本来の速さを 感じるようにしましょう。本来の速さを最初に感じることで、曲の仕上がりのイメージを持ってもらいたいと思います。

曲の速さのイメージを持たない まま練習に入ってしまうと、例えば、ゆっくりの曲なのに、弾けるようになったら速く弾いてしまったり、その逆もあって、速い速さの曲なのにいつまでたっても ゆっくりなまま抜け出せなかったり、と言ったことが起こります。最初はゆっくりから始めた曲の練習も、速い速さの曲ならばだんだんと速く弾けるように 仕上げてもらいたいですし、ゆっくりの曲は速く弾くことをしないで、じっくり聴かせる練習に取り組んでもらいたいです。どんな曲でも速い速さで弾いている =上手な人 とは限りません。速く動く指を持っている人は素晴らしいと思いますが、その曲の持ち味?を表現しているかどうか、です。是非、その曲の 本当の速さを知って練習に取り組んでいきましょう。

オーデションに限らずですが、曲は楽譜通り正しく弾くことが求められます。オーデションとなれば他のお友達と競うことになる ので、ミスやつっかかりは命取りになってしまいます。曲を楽譜通りに弾くと言うことは、音、リズムに気をつけながら、最初から最後までの曲の速さを 安定させること=同じ速さで弾くこと にも注意が必要です。特に高学年のオーデション曲は年々、難しい曲になっていると感じます。よく知った曲で あってもリズムが複雑だったり、曲自体が速い速さの曲だったり。最初はゆっくりの速さで練習をするわけですが、数えながら練習をしていくことで、最初から 間違いのない拍子・リズムで弾くことができますから、必ず数えながらの練習をしていきましょう。最初に変な間違った弾き方で慣れてしまうと、それを 正しく直すのにも時間がかかってしまいますから、数えながら練習は必須です。

さて、来週にオーデションを受けると言う生徒さん、オーデション 部分の演奏はリズムの間違いもなく正確に弾けています。オーデションでは、その曲本来の速さで弾いた方が良いので、求められている速さをメトロノームを かけて弾けるようにしましょう。正しく弾けている生徒さんですが、オーデションまではまだ時間がありますから、メトロノーム練習は続けたおいた方が 良いことをお話ししました。何故?弾けているのに?そうなんです。弾けていてもメトロノーム練習は続けて欲しいのです。それは、一人でメトロノームなしで 弾いている間に、リズムに狂いが出てきたりすることを避けるため。誰だって間違って弾こうとは思っていないし正しく弾いているつもりだと思うのですが、 知らない間にリズムが狂うこともあります。せっかく正しく弾けていたものが、知らない間に狂っしまった・・・なんてことになったら後悔してしまいますよね? ですから、オーデションまではメトロノーム練習を続けるようにしましょう。そうすることで曲の途中から速くなったり遅くなったりすることも避ける ことができます。後悔のないオーデションにするためにも、必ずメトロノーム練習を続けるようにしていきましょう。

臨時記号の学習に入った生徒さん。フラットとナチュラルの記号の学習をして います。フラットもナチュラルも意味を理解して弾くことができるのですが、たった2段の楽譜の中に「これでもかっ!」と言いたくなるくらい、臨時記号が たくさん書かれていて、パッと見た感じゾッとするような楽譜になっています。きっと生徒さんは楽譜をパッと見て、「あ〜無理。面倒臭い」って思ったと 思います。いや、絶対にそう。でもさぁ、それって本当にパッと見ただけで判断しています。私が言いたいのは、楽譜の中身を見て欲しいと言うこと。「楽曲 分析」をして欲しいのです。

「楽曲分析」と言う言葉、馴染みがないかもしれません。言葉は難しいかもしれませんが、要は、どのように曲ができて いるか?ということ。難しく考える必要はありません。パッと見た目ではなく、楽譜の音を追って頭に中で音楽を作って欲しいのです。演奏力がついてきた 生徒さんには、レッスン中にも取り入れている「初見演奏」のやり方と同じです。例えば、この小節とこの小節がいっしょ、この小節とこの小節では音は 違うけれどリズムがいっしょ(弾き方がいっしょ)と言う具合に、どのように曲が成り立っているのかを見て欲しい・考えて欲しいのです。今回の生徒さんの 楽譜では、左手を見てみると、最初の2小節が弾ければその後はずっといっしょになっています。最初の2小節の繰り返しで左手が進んでいるので、はっきり言って 2小節が仕上がったら最後まで弾ける左手になっています。かんた〜ん。右手はどうかと言うと、半分は休符になっていて、残り半分も2パターンの音楽に なっています。(写真には写ってないけれど)要するに、右手も繰り返しになっているということ。小節の全てが新しい音楽で出来上がっているわけではない ので、そんなに時間をかけずに仕上げることができる曲です。見た目で判断をせずに、じっくり楽譜に向き合っていたら簡単に弾ける曲だったのに、もたいない ことをしましたね。

今回の曲では短い8小節の曲でしたが、長い曲になっても一度、最後まで楽譜を見てみましょう。長い曲ほど、案外同じフレーズ、 似ている箇所があるものです。見た目で判断をせずに「楽曲分析」=曲の成り立ちを知ることで、楽に練習に取り掛かることができます。「あ〜いやだいやだ」 と思いながら練習をするよりも「な〜んだ。かんた〜ん」と思いながらの練習の方がより進むのではないでしょうか?「かんた〜ん」を増やして、新しい曲に 進んでいきましょう。

トリルが誕生したきっかけは、ピアノと言う楽器が生まれる前、チェンバロの時代の話ですが、チェンバロでは音を伸ばすことができないので、 音を伸ばす手段?として例えばドレドレドレドレ〜と入れることによって音を伸ばす1つの手段として入れられていました。現在のピアノでも1つの音を 長い時間伸ばすことは無理なのですが(1分も2分も伸びません)、それでもチェンバロよりは伸びます。チェンバロの時代は、本当に音が伸びないので、トリル は言わば飾りの役割として入れられていました。ダカンの「かっこう」には、上の音とのタラタラ、下の音とのタラタラ、上の音から下の音を誘っての タラタラ・・・など、様々な弾き方がでてきます。それぞれに記号の書き方が違っていますので、その弾き方を学習してもらっています。

「トリル」 を弾こうと思うと、大抵の生徒さんは「速く弾かなきゃ」と思って、ついつい力が入ってしまって最初の音から必死に弾いている感がありますが、実は 綺麗なトリルを弾くためには、最初の音ではなく後の音を意識すると綺麗なトリルが弾けます。要は、最初の音に指をぶつけていかないことです。最初の音に 指をぶつけてしまうと、結局モゴモゴとしただんごのようなトリルになってしまいます。一定のレベルまで進むと、普通に出てくるトリルです。細かいことを言うと、 バロック時代や古典時代とロマン派時代のトリルの弾き方は違うのですが、それはまたその曲を弾くときにお話をしたいと思います。まずは、様々なトリルの 読み方・弾き方を学習して、綺麗なトリルを弾けるようにしていきましょう。

ソルフェージュとは簡単に言ってしまえば、楽譜に書いてあるものをドレミ・・・で歌うこと。 特にピアノを習いはじめの時には、新しい宿題の曲をまず歌ってからピアノで弾いてもらうようにお話をしています。最初の頃の楽譜って、この写真のように 簡単です。簡単なので、はっきり言って歌わなくても勘の良いお子様なら弾けてしまいます。ですが、この簡単な曲の時から歌うこと(ソルフェージュ)を していると、難しくなってきた楽譜にも対応していくことができるのですが、最初の段階で歌うことを怠っていると、だんだんピアノを弾くことが難しく なっていきます。今までは簡単だったからできていただけ。歌う時には正確な音読みだけではなく、リズム(音符の長さ)も正しく取りながら歌うように していきましょう。

例えば、音読みは音符カードで読めるようになっていたとしても、ワークブックのリズム練習が進まない生徒さんもいらっしゃい ます。ピアノテキストに沿ったワークブックのリズム練習ですから、本来ならば、パッパとできなくてはいけません。そのリズム練習が滞るということは、 リズムを正確に理解できていないということになります。そういう場合は、ピアノテキストをピアノで弾く前に歌ってみる(ソルフェージュ)を一度やってみま しょう。ソルフェージュ・・・という言葉、難しいように感じますが、これから弾くピアノ曲を歌うことも立派なソルフェージュです。音楽を表現する上で 必要なものですから、音を出す前に歌ってみることを習慣にしてみましょう。