講師から

オーデションの怖いところは、 その時、その瞬間の出来によって全てが決まってしまうこと。受験の試験と一緒です。「いつもなら、こんな問題で間違わない」「この計算ならわかってる」 と同じことで、「いつもは音ミスもなく弾けている」「つっかかりもなく仕上げていた」など、いつもは・・・今までは・・・が、通用しないのがオーデション です。講師の私から見ると、いつも上手に弾いている生徒さんのことはわかっています。間違いもなく弾けていることもわかっています。しかし、たまたま オーデションのその1回の演奏でつっかかってしまった、間違ってしまった場合は、他に上手に弾く生徒さんがいる場合は、オーデションでは不合格になって しまいます。受験だって、その日たまたま計算ミスをして点数が低くなってしまえば、悲しいけれど不合格です。ですから、その1回を間違わないために練習 を重ねるのです。私の頭の中では、「ここまで弾けているから大丈夫」と思っていても、当日の弾き具合がわからないので、オーデション結果は生徒さんに 聞くまでは安心はできません。オーデション当日に実力を発揮するためには、日頃の練習が大切になります。

生徒さんからオーデション 合格の知らせを聞いた時には、もちろん喜びましたが、実はここからがスタート。実際の本番はこれからで、オーデションで演奏したのはその曲のごく一部。 これからは本番に向けての練習が始まります。実はこの生徒さんには「1番上手に演奏して」と、言ってあります。念願叶って合格したオーデション、1番 上手に演奏して欲しい。合格してお終いではありません。引き続き頑張っていきましょう。

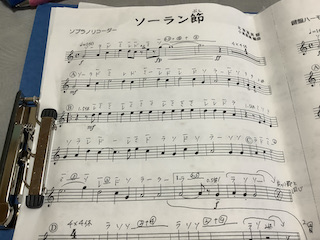

こちらの曲、楽譜を見てみると、強弱記号が書いてありません。強弱記号が書いていないということは、一本調子で弾いたら良いと いうこと?な〜んだ、楽じゃん!いやいや、そんなわけありません。小さな生徒さんでも、強く・弱くくらいは強弱を考えて欲しいもの。私の方から、 ここは強く、ここは弱く・・・といった具合に、強弱記号を勝手に書き込んでも良かったのですが、生徒さんの思いはどうだろう?と、生徒さんに尋ね ました。この曲の旋律を見てみると、同じ音と同じリズムがでてきていますから、同じものが出てきている場合は、変化をつけて同じ調子にならないように 工夫をした方が良いです。「同じ旋律が2回あるから、違うように弾きたいのだけど最初はどうする?強く弾く?弱く弾く?」と、尋ねたところ、生徒さんは 時間をおかずに「強く弾く」との答え。ちゃんと自分の意見があるって素晴らしいです。これって、どう表現したいのか・どう弾きたいのか、という思いが あるということ。何と素晴らしい!はっきり言ってしまえば、どっちだっていいのです。強く始めた方が正解、弱く始めた方が正解、というものではなく、 変化をつけて表現をすることが重要なのです。最初が決まればその先は決まってきますから、書き込んだ強弱記号に気をつけながら練習をすれば、自然と 変化のある曲に仕上がっていきますね。

実はこの生徒さんにはもう1つ難題を課題に出しています。それは、旋律と伴奏の音のバランスを 考えるということ。左手を大きく弾いた曲と右手を大きく弾いた曲、2通りの弾き方を生徒さんには聴いてもらうのですが、これ、自分で表現するのはかなり 難しいです。いや〜、そんなに簡単に弾かれたんじゃ、私やってらんないわよ〜(笑)自分の右手と左手、強さを変えて弾くことは確かに難しいのですが、 9月の本番までにできるかな?頑張ってもらいたいところ。まずは音のバランスを意識をするところから始めてもらいます。意識をしていないとできるようには なりませんから。こうやってステップの舞台に立つと、1曲を深く掘り下げて練習することになりますから、実力がついてくるのもわかります。

余談ですが、この「やまのおんがくか」という曲、原曲のドイツ民謡には動物なんて出てこないことをご存知でしょうか?ドイツでの曲名は「私は音楽家」 という曲で「私はピアノが弾ける 私たちもピアノが弾ける」「私はフルートが吹ける 私たちもフルートが吹ける」と言った具合に、順番に様々な楽器が 登場する曲です。日本では「やまのおんがくか」ということで動物たちの楽しい曲になっています。日本のみんな知っている曲のイメージで、本番に 向けて練習に励んでいきましょう。

しっぽが4本の音符は 64分音符になり、16こで1拍の音符になります。はっきり言って「ものすごく速い音符」になるのですが、例えばゆっくりした曲に使われている場合は、思う ほど速い演奏にはなりません。音符的には128分音符、256分音符というものもあるにはあるのですが、オーケストラの楽譜などでも64分音符は頻繁にでてきま すが、それ以上の音符は見ないかなぁ。私もお目にかかったことはありません・・・。長々と音符の名前、音符の長さについて書いてきましたが、4分音符→ 8分音符→16分音符→32分音符→64分音符→128分音符・・・・何かに気がつきませんか?音符の長さについても、1つで1拍→2つで1拍→4つで1拍→8つで1拍→ 16こで1拍・・・・こちらもまた気がつくことがあるかと思います。そう!2倍2倍で増えていっています。音符が2倍2倍で数が増えていっていることを頭の 中に入れておくと、考える時に考えやすいです。(うんざりはしますけど・・・)

今回、32分音符の練習に入った生徒さんには、1と2と・・・の 数え方を自分で楽譜に書き込んでもらいました。自分で楽譜に数え方を書くことによって、より理解が進むと思います。拍子の取り方は算数的な要素がつまって きますので、頭の中をクリアにして挑んでいきましょう。

「この左手、スタッカートの記号がないけれどどうしてスタッカート?」生徒さんに尋ねました。「この曲はマーチだから、楽しい 雰囲気を出したいから」おお〜!何という答え。実はこの曲はケーラー作曲の「おたんじょうびマーチ」という曲。ピアノの発表会では人気の定番曲。マーチ とは行進曲のこと。ですからこの曲は、お誕生日をみんなで祝って行進している感じでしょうか?お友達同士で喜び合っているかもしれないですね。 何とも微笑ましい曲です。当然、楽しく明るく演奏する曲です。その雰囲気を出したくて、左手の演奏をスタッカートで表現した生徒さん。そういうことならば、 スタッカート演奏もOKです。自分で曲のことを考えて、自分の意思で表現方法を変えた生徒さん、素晴らしいと思います。では、どんな場合がダメなのでしょう か?

例えば、楽譜通りの弾き方ができずに切って演奏してしまった場合や、スタッカートの記号が書いてあると思ってスタッカートで弾いてしまった 場合など、完全に楽譜の読み方を間違えてのスタッカート演奏は、ダメなパターンになります。だって間違えて弾いているのですから。出来上がった曲は同じ スタッカートの曲でも、そのスタッカートに至るプロセスが重要です。「音楽」は音を楽しむと書いて「音楽」 ピアノで演奏する、ピアノの音を楽しんで 演奏していければいいですね。自分の思いを曲に乗せての演奏、仕上がりがとても楽しみです。

今日は、私の勝手な思い・勝手な意見だということを前置きして、書き綴っていきたいと思います。不快に思った方がいらっしゃったら申し訳ありません。

7月に入って生徒さんのお父様からの電話がありました。「最近は、起き上がることができなくなってきました」とのことでした。生徒さんは中学生。

ピアノ教室には6年ほど通ってくださっています。

実は今年の4月あたりから、学校をお休みすることが多くなっていきました。それでも、学校を 休んでいてもピアノには通ってくださっていたので、時には全くピアノを弾かないレッスンもありました。学校で嫌なことがあるわけではないようで、お友達 のこと学校のこと、家での話・・・・なんて事のない話をして過ごしていました。生徒さんのお話だと「朝は起きられない」とのことで、ついつい学校は お休みがちになるのだそう。そしてついに起きることができない状態に。最近は生徒さんにお会いしていないので、どんな状況なのかわかりませんが、保護者の 立場なら辛いものがあると思います。でも、この状況を作ったのも保護者だと私は思います。

1週間に1度のレッスンで会うだけでも、生徒さんが 変わっていく様が感じられるのに、毎日一緒に生活をしている保護者が感じないはずはないと思います。1度、小学生の時に、お迎えに来られた生徒のお母様に 「時々、ピアノの練習に付き合ってあげてくださいね」と、お話をしたことがあるのですが、実はその時に「親には親の人生があるので、子供には付き合えない」 と、はっきり言われたことがあります。15分の練習に人生のお話をされたことにちょっとびっくりしたのですが、まぁいろいろな意見があるので、それ以上は 何も言えず・・・。子供に対して無関心なのか、放任主義なのか、私が無理なお願いをしているのか・・・?長い間、ピアノの練習をしないまま教室に通う 日々が続きました。きっと、何の曲を弾いているのかもご存知ないのかもしれません。

私は子供問題の専門家ではありませんが、お子様に何か不調が 表れる時は、そのほとんどの場合が「親子関係」に原因があるように思います。これまでのたくさんの様々な生徒さんとの関わりの中でもそう感じますし、 自分の子供の友達の話などからもそう感じます。何でも「過ぎる」とよくありません。例えば、甘やかし過ぎる、無関心過ぎる、干渉が強過ぎる、怒り 過ぎる・・・などです。今の状況を変えたいと思うのなら、親も変わらなきゃ、と思いますし、環境も変えなきゃ、とも思います。今までのやり方で不調が 表れているのですから、今のまま変わらないままでいいわけがありません。「正しい親子関係」を築いて、まっすぐに成長できるように見守りたいですね。 ・・・とまぁ、偉そうなことを書き綴りましたが、「じゃ、うちの子供たちどうよ?」って言われそうですが、実は、不登校になりかけた経験を持って います。小学生の時の話ですが、必死にこっちの世界(ってどっちの世界?)に戻しました。親も変わる・行動を起こすことで、お子様も変わっていきます。 一緒に見守っていきましょう。

実は今年の4月あたりから、学校をお休みすることが多くなっていきました。それでも、学校を 休んでいてもピアノには通ってくださっていたので、時には全くピアノを弾かないレッスンもありました。学校で嫌なことがあるわけではないようで、お友達 のこと学校のこと、家での話・・・・なんて事のない話をして過ごしていました。生徒さんのお話だと「朝は起きられない」とのことで、ついつい学校は お休みがちになるのだそう。そしてついに起きることができない状態に。最近は生徒さんにお会いしていないので、どんな状況なのかわかりませんが、保護者の 立場なら辛いものがあると思います。でも、この状況を作ったのも保護者だと私は思います。

1週間に1度のレッスンで会うだけでも、生徒さんが 変わっていく様が感じられるのに、毎日一緒に生活をしている保護者が感じないはずはないと思います。1度、小学生の時に、お迎えに来られた生徒のお母様に 「時々、ピアノの練習に付き合ってあげてくださいね」と、お話をしたことがあるのですが、実はその時に「親には親の人生があるので、子供には付き合えない」 と、はっきり言われたことがあります。15分の練習に人生のお話をされたことにちょっとびっくりしたのですが、まぁいろいろな意見があるので、それ以上は 何も言えず・・・。子供に対して無関心なのか、放任主義なのか、私が無理なお願いをしているのか・・・?長い間、ピアノの練習をしないまま教室に通う 日々が続きました。きっと、何の曲を弾いているのかもご存知ないのかもしれません。

私は子供問題の専門家ではありませんが、お子様に何か不調が 表れる時は、そのほとんどの場合が「親子関係」に原因があるように思います。これまでのたくさんの様々な生徒さんとの関わりの中でもそう感じますし、 自分の子供の友達の話などからもそう感じます。何でも「過ぎる」とよくありません。例えば、甘やかし過ぎる、無関心過ぎる、干渉が強過ぎる、怒り 過ぎる・・・などです。今の状況を変えたいと思うのなら、親も変わらなきゃ、と思いますし、環境も変えなきゃ、とも思います。今までのやり方で不調が 表れているのですから、今のまま変わらないままでいいわけがありません。「正しい親子関係」を築いて、まっすぐに成長できるように見守りたいですね。 ・・・とまぁ、偉そうなことを書き綴りましたが、「じゃ、うちの子供たちどうよ?」って言われそうですが、実は、不登校になりかけた経験を持って います。小学生の時の話ですが、必死にこっちの世界(ってどっちの世界?)に戻しました。親も変わる・行動を起こすことで、お子様も変わっていきます。 一緒に見守っていきましょう。

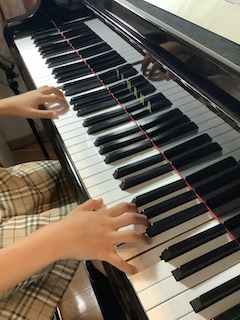

ピアノを弾くためには、鍵盤の上に手を置かなければ弾けませんが、この時の手の形は最初が肝心です。最初から 間違った手の形での演奏が固まってしまうと、途中で直すことが困難になってきます。最初は1つの指が1つの音を弾く曲の練習ですから、ペチャンコな手の 形ではなく、綺麗なアーチの手の形で弾くようにしましょう。取り急ぎ撮った写真なので雑な写真になっていますが、ピアノに向かって椅子に座った状態の 自分の膝を、包むように手で覆ってみましょう。写真のような状態です。アーチ状になりませんか?その形のままピアノの鍵盤に手を持ってくると、手の甲の 骨を中心にアーチの形になるはず。小さな生徒さんのレッスンでは、実際に膝を触ってもらって感覚を理解してもらうようにすることもありますが、これは大きな 生徒さんでも同じこと。まずは「正しい手の形」で弾けるようにしていきましょう。

正しい手の形が理解できたなら、次に注意をしてほしいことは、 手首が下がらないようにすることです。いくら力を抜いてピアノを弾くとは言っても、自分の手首を支える力は必要です。手首が下がった状態は、手の形が だら〜んとしてしまって、ピアノを弾いている姿もだらしなく見えてしまいます。手首が下がった状態とは、ピアノの鍵盤よりも手首が下にある状態です。 小さな生徒さんの場合は、横から保護者の方が見た時に、ピアノの鍵盤よりも手首が下がっているかどうかを見ていただくと良いと思います。基本の手の形は、 手首が下がっていない・アーチの手の形になります。ピアノを弾いている時に、手の甲がバタバタと上下にも動きません。指は指の付け根から先を動かして( 下に押して)弾いていなければなりません。手の甲はじっとしたまま弾けるはず。自分の弾いている手の姿、またお子様が練習をしている時の手の様子を 見ていただき、「正しい手の形」を手に入れるようにしていきましょう。

では、どんな状態が良い弾き方なのかというと、写真のように5番の指先だけが 鍵盤に触れている状態です。写真ではわかりやすくするために、他の指を少し上げ気味に弾いていますが、5番の指先だけが鍵盤に触れているのがわかるかと 思います。毎回のレッスンの始めに「玉ひも」で指先意識をやってもらっていますが、あの時の5番の指の状態を思い出してください。丸い指の形で摘んでいれば、 5番の指も他の指も指先だけが玉ひもの玉に触れていると思います。その触れている部分でピアノの鍵盤を弾いてもらいたいのです。そうすると写真のように 指はペチャンコにならず、手首も鍵盤より下に落ちることもありません。

5番の指は小さくてか弱い指です。だからペチャンと、たくさんの面積を 使って弾くことで楽に弾けてしまいます。でもそれでは綺麗な音を出すことが難しくなります。「指先、指先」と、指先を意識するあまりリラックスして 弾けないのであれば、指先よりも手首の位置を意識してみましょう。手首が鍵盤の高さよりも下にある場合は直す必要があります。手首が上がってくれば 自然と指が立ち上がってきますから、手首の位置に注意をしてリラックスした状態で弾くようにしてみると良いと思います。肩や腕には力を入れないで(肩が 怒り肩になっている生徒さんもいらっしゃいますよ)5番の指の形・手首の位置に注意をしてピアノ演奏を楽しみましょう。

大学生の生徒さんは8月が試験なので、まだまだ学校が続いていますが、高校生までの生徒さんたちは夏休みに入りました。生徒さんたちからは宿題が

たくさん出た話、部活が中止になった話など、様々な声が聞かれます。思うように生活ができない・楽しめない夏休みになりそうですが、それでもやるべき

ことはやらなければなりません。音楽の宿題で困っていることはありませんか?

大学生の生徒さんは8月が試験なので、まだまだ学校が続いていますが、高校生までの生徒さんたちは夏休みに入りました。生徒さんたちからは宿題が

たくさん出た話、部活が中止になった話など、様々な声が聞かれます。思うように生活ができない・楽しめない夏休みになりそうですが、それでもやるべき

ことはやらなければなりません。音楽の宿題で困っていることはありませんか?実は今、ピアノのレッスン時間にリコーダーのレッスンをしている 生徒さん。夏休み明けにリコーダーのテストがあり、そのテストに合格をしないと、合奏で希望する楽器を演奏できないと言います。最近の小学校では、 合奏での希望楽器は、リコーダーや鍵盤ハーモニカのテストで合格した順に割り当てられることが多いです。もちろん希望する楽器の人数が多い場合はオーデション になります。つい先日も、希望する楽器のオーデションを受けて見事合格をした生徒さんの紹介をさせてもらいましたが、まずはリコーダーや鍵盤ハーモニカを クリアしないことには進むことができません。どの生徒さんにも「音楽で困っていることはない?」と、尋ねるようにしていますが、もし、何かお困りのことが あれば声かけをお願いします。「算数が・・・理科が・・・」は、もちろん無理ですが、音楽のことであれば、リコーダーや鍵盤ハーモニカ、歌、リズム打ち など、お役に立てることがあるかと思います。リコーダーをレッスンしている生徒さんも「リコーダーができない」と、打ち明けてくれたことでリコーダー レッスンが始まりました。運指表を見ながら地道に練習をすればできないことはないのですが、やはり一人で練習をするとなると捗らないこともあるでしょう。 ピアノのレッスンは止まってしまいますが、生徒さんが望むことを行いたいと思います。

今回はリコーダーのレッスンを行っていますが、過去には、 中学校での歌唱テストのレッスンをしたことがあります。中学・高校の音楽の授業では、みんなの前で歌う歌唱テストが行われる学校がほとんどでした。( 最近はどうなのでしょう?)歌が上手・下手という以前に、堂々と歌えない生徒さんも多く(恥ずかしくて・・・?人前で歌うって恥ずかしいですよね?) ついついモゴモゴとした歌い方になってしまうのです。それらを修正する程度にはなりますが、学校の歌唱テストレッスンも行いますので、心配な生徒さんは ぜひご相談を。せっかくピアノを習っているのですから、学校の音楽の授業では困らないようにしていきたいです。できないことは恥ずかしいことでは ありません。できなければできるようにしていけばいいだけのこと。長い長い夏休みの時間を有意義に使って、できるようにしていきましょう。

教室で力を入れている音符カード読み。なぜ口うるさく言い続けるのかと言うと、音符がパッと読めれば曲の仕上がりが早いから。曲の仕上がりが早いと 次々に弾くことができるので、ピアノが楽しくなります。音読みで苦労をしていると、いつまで経っても同じ曲の練習ばかりになってしまい、同じところで 長い時間立ち止まることになってしまいます。これじゃ、楽しくないです。楽しさを味わってもらうための音符カード読み。音符も毎日見ることで頭の中に 入っていきます。毎日触れていれば覚えていきます。音符カードレベル2を合格した生徒さんも、少しづつ練習をしてくれました。時間はたくさんかかったかも しれませんが、コツコツやってくれたことで前に進むことができました。タイム表を見ても、だんだんと時間が縮んできています。頑張った証拠です。

教室には、第二弾の音符カード読みに挑戦している生徒さんもいらっしゃいます。「音符カード読みやりたい」と、毎回のレッスンでタイムを測って いる生徒さんもいらっしゃいます。自宅では毎日、音符カード読みを行ってくれているそう。合格すれば嬉しいでしょうし、「やればできる」という自信にも 繋がっていきます。ピアノだけではなく、学校の学習や他の習い事にも良い影響を及ぼすと思います。「やればできる」は、逆に言えば「やらなければでき ない」です。行動を起こすことが大事です。まず動く!「できない・無理」って言っていても仕方がありません。まず動く!たくさんの「やればできる」を 増やして前に進んでいきましょう。

生徒さんは、 合唱コンクールでのピアノ伴奏が決まっています。小学校から学校では活躍されてきているので、伴奏者になること自体に驚きはありませんし、ある意味、 当たり前の役割。演奏に心配はないのですが、秋に行われる合唱コンクールの伴奏演奏の録音?ちょっと早いよ〜。私もついつい今までの練習の流れで、 中学校の合唱コンクール伴奏者と同じように声かけをしてしまうのですが、高校って、合唱コンクールの練習時間がありません。??何故?中学では音楽の 授業があり、授業中にクラス全員で練習ができますが、高校の音楽って選択制。クラスの3分の1程度しか音楽を選択している生徒さんがいない状態の中、合唱 コンクールの練習が始まります。今回のうちの生徒さんのように高校3年生にもなると、音楽の授業自体が既になくなってしまっているので(学校にもより ますが、音楽の授業は1年か2年しかありません)生徒さんたちは各自、一人一人での練習がほとんど。そうなってくると、歌う曲の伴奏の音源が必要になって きますから、伴奏者は録音をしてクラス全員に送ることになるのです。この音源を元に合唱コンクールの練習に入っていくので、本番まで時間があっても伴奏 曲は仕上がっていなければなりません。高校の合唱コンクールって意外にハードです。

いざ録音をするとなると、16分音符で転んでしまったりミス した音を出してしまったり・・・と、もともとハードな伴奏曲を何度も何度も演奏することに。自分で納得できる演奏になるまで4回ほど演奏したでしょうか? 最後に1曲全体を二人で聴いて、納得した伴奏曲の録音が終了しました。あとは、本番の合唱コンクールに向けて、さらに素晴らしい演奏になるように調整 レッスンの予定です。大学進学を決めた高校3年生、合唱コンクールも受験勉強もがんばって欲しいと思います。

両手奏の練習に入っている生徒さんには、手首が下がらないように指導をしています。手首が下がると何故いけないのか?それは、手首が下がった状態では、

綺麗な音が出せない・速いリズムや曲の演奏ができない・手首を痛める可能性がある からでしょうか?特に手首や腕を痛めてしまったら、ピアノを演奏する

こと自体が嫌になってしまいます。楽しんで弾くピアノ、嫌にならない間に直してしまいましょう。一度、手首が下がる状態の癖がついてしまうと、正しい

フォームに直すことも大変になってしまいます。気がついたら早い間に直すのがよいです。逆に言えば、正しい癖はなかなか間違ったものには変わりませんから、

早い段階で改善したいです。

両手奏の練習に入っている生徒さんには、手首が下がらないように指導をしています。手首が下がると何故いけないのか?それは、手首が下がった状態では、

綺麗な音が出せない・速いリズムや曲の演奏ができない・手首を痛める可能性がある からでしょうか?特に手首や腕を痛めてしまったら、ピアノを演奏する

こと自体が嫌になってしまいます。楽しんで弾くピアノ、嫌にならない間に直してしまいましょう。一度、手首が下がる状態の癖がついてしまうと、正しい

フォームに直すことも大変になってしまいます。気がついたら早い間に直すのがよいです。逆に言えば、正しい癖はなかなか間違ったものには変わりませんから、

早い段階で改善したいです。ピアノを弾く時には、力を入れない・・・と言っても、手の形をキープするだけの力は必要です。特に小さなお子様の 手には、綺麗な形をキープするだけの手首の筋力も足りていないかもしれません。だからと言って「だら〜ん」と楽に弾いていいことにはなりませんから、 まずは意識をすることが重要になってきます。手首を下げないように注意をする・意識を持っていくことから始めましょう。手首の位置のキープには、ピアノを 弾いている時の姿勢が原因となっていることもあります。背中が丸くなる「猫背」になって弾いていたりしていないでしょうか?姿勢が悪ければ、余計な ところ(肩や腕・指など)に力が入ってしまい、ガチガチになりながら手首が下がることも・・・。また、椅子の高さにも合っていなければ、手首が下がる 原因になります。椅子の高さが低い場合は、手首が下がる原因になります。

「手首の位置に注意」と一言で言っても、様々な原因が考えられます ので、一度お子様の演奏する姿をこっそり(笑)みてみましょう。レッスン中にも私が声かけをすると、ピシッと良い状態で弾けるようになっていきますから、 まずは意識かなぁ。写真の生徒さん、5番の指の演奏でだら〜んとなっていたので「手首、手首」と声かけをさせてもらいました。こんなに綺麗な状態で 弾けるようになりました。これが普通にできるようになったらいいのですが・・・。誰に注意をされることなく、基本の手の形で弾けるように目指していきま しょう。「この手が欲しい」と思った綺麗な形です。手首の状態に注意をしていきましょう。

9月にピティナ・ステップを控えた生徒さん、曲に表情をつけて弾くこともできてきたのですが、手のバタバタ感が あり過ぎます。指だけ動かして欲しいのですが、手全体を動かしてしまうのです。そうすると、手首の位置が安定しないので鍵盤の位置よりも下がって だら〜んとした状態になることも。まだまだ小さな年長の生徒さんなのに、「手首に気をつけて」「じっとする」「バタバタしない」と、言い過ぎてしまった かしら?お母様から「ミスなく弾けていたのにミスばかりするようになりました」と、連絡が。あちゃ〜。自宅練習でも、お母様が注意をしてくださっていた ようで「私も言い過ぎたかも・・・?」と、心配なご様子。ミスばかりするんじゃ楽しめないですね。さぁどうしましょうか?

それでも「じゃぁ、 もう何でもいいわよ〜」にはなりません。綺麗な自然な状態で演奏はしてほしい。生徒さんにも今まで通り、意識をした練習をしてほしい。お母様と私から 口うるさく言われて、意識をし過ぎて弾けなくなってしまったので、ステップの演奏曲については注意をすることを自粛することに。そのかわり、テクニック のテキストで念入りにレッスンをすることにしました。本番まではまだまだ時間がありますから、違う方面から手首の位置について意識を促せるようにして いけたらなぁと思います。その日の最後の演奏では、ステップ曲をミスなく上手に弾くことができていたので、まぁ大丈夫でしょう。意識をし過ぎて弾けなく なるなんてこと、子供でも大人でもよくあります。ただこれは、私的には良い傾向だと思っています。だって、直そうと思って意識をしているわけですから、 直したい気持ちがあるということですよね?これを乗り越えると、また1つレベルアップ。正しい手のフォーム、変な癖がついてしまう前に直していきましょう。