講師から

12月・1月の参加となるとあまり余裕がありま せんから、参加を考えていらっしゃる生徒さんは早めの決断をお願いしたいと思います。日頃の練習の成果を試す機会として、またピアノ学習を楽しく 続けるきっかけとして、ピティナ・ステップを活用ください。

まだまだ手が小さい未就学児さんのピアノレッスンでは、5番の指でピアノを弾く時に、写真のように手がひっくり返ったようになってしまうことがあります。

生徒さんの立場からすると、一生懸命にピアノの鍵盤を押さえて音を出しているのですが、一生懸命になりすぎて力任せになってしまっては、綺麗な手の形を

保つことができません。手の形については、小さい頃から意識をしておかなければ変な癖がついてしまいますから、注意をしておくことが重要です。

まだまだ手が小さい未就学児さんのピアノレッスンでは、5番の指でピアノを弾く時に、写真のように手がひっくり返ったようになってしまうことがあります。

生徒さんの立場からすると、一生懸命にピアノの鍵盤を押さえて音を出しているのですが、一生懸命になりすぎて力任せになってしまっては、綺麗な手の形を

保つことができません。手の形については、小さい頃から意識をしておかなければ変な癖がついてしまいますから、注意をしておくことが重要です。

小さな生徒さんへの言葉かけとして「手のお腹を見せないで〜」と声かけをしています。外を歩く時にお腹を出しながら歩く人がいないように、 ピアノを弾く時には、手のお腹を見せないようにしましょう・・・と、お話をしています。こういう言い方をすると、小さな生徒さんでもよく理解をしてくれ ます。「ダメダメ」と注意をしても良いのですが、わかりやすいように、そして面白い例えがあればより理解も進みます。5番の指は、小さな生徒さんでなく ても弾きにくい(音が出にくい)指です。細くてか弱い指ですから、きちんとした支えがないと芯の通った音が出ません。それが未就学児の生徒さんで あれば尚のこと。はっきりとした音を出そうと思って、ついつい力で弾いてしまうのですね。

特に小さな生徒さんへは、大きな音を出して弾くこと よりも、手の形を重視してもらうようにしています。これから指にも筋肉がついてくるようになったら、いくらでも大きな音が出せるようになってきます。 まずは、音の大きさよりも手の形。自分の手を、手首を下げずに支えられるようにしていきましょう。イメージ的には、指先で鍵盤を押す感じです。小さな 生徒さんの場合は、おうちの方の言葉かけのある・なしでも上達に差が出てきますから、自宅練習での適切な言葉かけをお願いしたいと思います。お腹を 見せないで綺麗な手の形を目指しましょう。

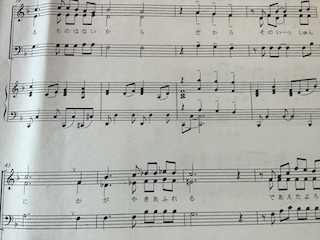

もちろん最初は、ト音記号は右手、ヘ音記号は左手で演奏する曲ばかりなので大丈夫なのですが、 実際にはそんな事を言っていては演奏が立ち行かなくなってきます。指は10本しかないのに、鍵盤は88鍵。自由自在に鍵盤の上を手が移動して弾くことに なりますから、ト音記号の音域を左手で、ヘ音記号の音域を右手で弾くような曲が出てきます。今回は右手マーク・左手マークを卒業する初めての練習曲。 生徒さんは年長さんですが「わぁ〜難しい」と言いながら練習をしていました。

ピアノ学習はこうやって、1つ1つ順を追って進めていきます。 今までとは違う弾き方に、最初は難しいと感じるかもしれません。でもちょっと大人になった気分?鍵盤を使う範囲も、真ん中のドから低いド・高いド までの範囲だったものが、少しづつ鍵盤の範囲も広がっていきます。扱う鍵盤の範囲が広がっていくと言うことは、その分、音読みもできていかなければ ならないということ。できていないものを無理に進めることはしませんが、新しく学習した事を理解していないとだんだんと辛いものになります。でも大丈夫! 1度で理解が難しくても何度も何度も繰り返します。そうして右手マーク・左手マークから卒業ができた時には、楽譜を読む力が一段と身に付いています。 まずは第一歩。しっかり楽譜を見ていきましょう。

付箋に書いてある数字は、メトロノームに合わせてもらいたい数字を書き込んでいます。メトロノームの数字は、数字が小さいほどゆっくりで、 数字が大きくなれば速くなります。練習で気をつけてもらいたいのは、手のフォーム。ゆっくりの速さだからと、メトロノームに合わせて弾けるだけでは 仕上がったことにはなりません。どんな速さで弾く時でも、手のフォームは変わらないのが基本ですから、速さだけが合っているからOKではなく、そのゆっくり の速さで手のフォームを確認してほしいのです。手のフォームだけではなく、第一関節にも注意が必要です。ペコっと内側に入ってしまうことのないよう、 押しつぶされたような形になっていないかどうかにも注意をしましょう。そんなことを確認しながら、まずは書いてある1番ゆっくりの速さで仕上げるように します。その仕上げ方も、1回弾けたからおしまいではなく、せめて5~6回は綺麗な状態で弾けるようにしたいもの。本当に正しいものを定着させてほしいの です。1つの速さでこの状態を続けて、最終的には書いてある1番速い速さで弾けるように持っていきましょう。

生徒さんの中には、1週間で全ての 速さを仕上げなければならないと思う生徒さんもいらっしゃいますが、そんなことはありません。付箋をお渡しする時に、丁寧に取り組むように言って います。1週間で仕上げないと叱られる・・・なんてこともありません。目標はきちんと仕上げて、速く綺麗に弾くこと。速いけれどぐちゃぐちゃ・・・では 練習時間も練習の手間も無駄になってしまいます。1週間に1つの速さしか弾けなかったとしても、全然構いません。自分が何をするために、どうなりたいために 練習をしているのかを考えたら、慌てる必要はありませんよね。最後に1つ。速いリズムを綺麗に弾くためには、指を1本1本大きな動きで弾いてしまうと バタバタと雑な音が出てしまいます。指を鍵盤に張りつかせて弾くようにしましょう。一音一音弾くと言うよりは、大きなまとまりで弾くように意識をすると、 流れるような音がでてきます。自分の音、よく聴いてみてください。

教室のピアノレッスンでは、基本的に私は学校のオーデション曲の レッスンをする方針です。それがピアノではなくても、キーボードでもアコーディオンでも、木琴や鉄琴・・・リコーダーでも。ただ木琴・鉄琴の楽器が 教室にあるわけではありませんから、リズムの確認や音の確認をピアノを使って行う形になります。昔の話ですが、木琴のパートを2本指でピアノで練習を した生徒さんもいらっしゃいます。なんだって、できないことはないですね。リコーダーについては、リコーダーを持ってきてもらえれば、リコーダーの レッスンもいたしますし、実際、夏休み中にはリコーダーのレッスンをしてきました。オーデション楽器で難しいと感じるのは、やはりピアノでしょうか? 普段ピアノを両手で弾いている生徒さんにとって、キーボードやアコーディオンは片手で、それも右手で演奏することが多いので簡単に感じるはず。それに 比べるとピアノは両手を使いますし、最近のピアノのオーデション楽譜が難しいです。この学年でこの曲を弾くの?と言うような内容のものもあります。 じゃぁ、みんなが難しいと感じるのね・・・と思いきや、さら〜と弾いてしまうお子さんがいるのも事実。未就学児の頃からピアノ学習を始めて、 長くピアノに触れているお子さんからすると、そんなに難しく感じません。

オーデションにはもちろん上手な人が合格となるわけですが、合否を 左右するのは、その時のオーデションメンバーのレベルが1番大きいと思います。ぶっちゃけた話、みんながあまり上手でなくヨタヨタ弾きばかりだった場合は、 普通にミスなく弾けているだけで合格になりますし、演奏力が高い人たちばかりの中では、曲の速さや強弱、音楽の作り方など、より本番に近い形で仕上がって いる人が合格となります。私には教室の生徒さんの演奏力しかわからないので、他の人の演奏力に関係なく、できるだけ本番に近い形で仕上げていくように 指導しますが、それをしようと思えば、まずは楽譜通りミスなく弾けていなければできません。オーデションまでの期間が短い場合もありますから、早く楽譜を 読み込んで、曲を自分のものにすることに専念しましょう。言葉が悪いですが、下手でも受かることもあるし、上手でも落ちることもあるオーデションです。 ここにオーデションの難しさがあるように思います。オーデションを受ける・受けないは生徒さんの意思ですが、全力で応援したいと思います。

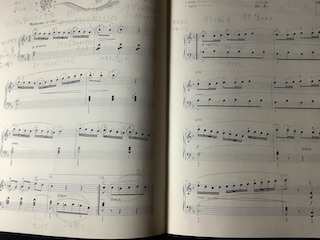

ピアノを習っていると、学校での音楽会や合唱コンクールなどのピアノ伴奏に、憧れる生徒さんもいらっしゃると思います。合奏や合唱の場面でピアノを

弾くには、やはりピアノを習っていないと難しいです。全くピアノを習っていないのに、写真にあるようなピアノ伴奏の楽譜の曲を弾くことは、ちょっと・・・

いやかなり・・・いやほぼ無理です。また、習っていたとしても、かなりの楽譜を読む力(読譜力)が必要になります。

ピアノを習っていると、学校での音楽会や合唱コンクールなどのピアノ伴奏に、憧れる生徒さんもいらっしゃると思います。合奏や合唱の場面でピアノを

弾くには、やはりピアノを習っていないと難しいです。全くピアノを習っていないのに、写真にあるようなピアノ伴奏の楽譜の曲を弾くことは、ちょっと・・・

いやかなり・・・いやほぼ無理です。また、習っていたとしても、かなりの楽譜を読む力(読譜力)が必要になります。学校から渡されるピアノ 伴奏譜には、指番号が書いていないことをご存知でしょうか?お子様が教室で練習をしているテキストは、上級の楽譜を除けば、丁寧に指番号が書いてあります。 中には丁寧すぎるくらい書いてあるものもあるので、わざわざ書いてある指番号を消して使用することもあります。わざわざ消すのは、音ではなく指番号だけを 見て弾いてしまうことを避けるため。やはり楽譜を見る時の基本は、まず五線の中の音ですから、先に音を読んで欲しいのです。教室で使用しているテキストは、 ピアノ学習者のための教則本です。教則本とは、演奏技術の初歩の段階から順を追って学習するための本のこと。何も知らない人に向けて、1つ1つ練習が できるようになっています。ですから指番号も丁寧に書いてあるのですが、伴奏譜は、何も知らない人に向けての楽譜ではないため、指番号の情報も書いて ありません。「あなたの指に合わせて勝手にどうぞ」的な楽譜になっています。

では、伴奏譜の楽譜はどのように練習をすればよいのか?はっきり 言って、弾く人それぞれが自分の弾きやすいように考えるしかありません。教則本で、基本的な指使い・指替えを学習してきていますから、今までに学習した ことを活用して練習をすることになります。前後の音の動きを見ながら、無理のない弾きやすい指番号を選択することになります。これが長年ピアノを学習 してきた生徒さんになると、パッとわかるようになります。理屈ではなくて指がパッと出てくるようになります。パッと出て来ない場合は、楽譜に指番号を 書き込んでいくようにしましょう。毎回違う指番号で演奏をしてしまうとミスも起こりやすくなりますので、1度決めた指番号は定着させることが大切です。 ここまでくれば、あとは弾き込んでいく練習をしていけばよいですね。

実はあともう1つ、伴奏譜には書かれていないものがあります。それはペダル の記号です。稀に書かれているものも存在しますが、基本的にはペダル記号も書いていないです。それなのに、伴奏をする時にはペダルを使用することが ほとんど。これもまた、自分で勝手に踏むことになります。曲の内容にもよりますが、ペダルは自分の音をよく聴いて濁りのない状態にしなくてはいけま せん。「ペダルは耳で踏む」を頭に入れて、クリアな音で演奏するようにしていくことが肝心です。ある意味、不親切な伴奏譜。これまでの経験と練習で 読譜をしていく力が必要です。

なぜ、声に出すことが重要なのでしょうか?楽譜を見る時には、もちろん目で 追っています。見ることで楽譜の情報を取り入れていますが、その時に一緒に声に出すことで、耳からの情報も入ってくることになります。目で見て耳で聞いて 二重に情報を取り入れることで、より確実に正確な情報を取り入れることになります。さらに音読みをするときは、指差し確認と言って、楽譜の中の音を 1つ1つ指で指し示しながら進めていくと良いです。よく駅の車掌さんがやっていますよね?やはり指差し確認をすることによって、集中力も高まりますし、 間違いにも気が付きやすくなります。何気にやっているように見えて、それなりの効果があります。

小さな生徒さんでも大きな生徒さんでも、ピアノ 学習の初心者の生徒さんは、やはり最初は声に出して進めていくことがよいです。レッスン中にも「心の中で数えています」とおっしゃる生徒さんもいますが、 そのような生徒さんに限ってリズムがちょっと変だったりします。その音符の長さが足らなかったり、逆に長すぎたり・・・・。一体何拍子の曲の弾いている の?となっている生徒さん。大きな生徒さんは、声に出すことが恥ずかしく思うのかもしれません。例えば、家で練習をしているときは、思いっきり?声に 出して数えることはできませんか?レッスン中には恥ずかしくても、家での練習で声に出して数えて弾いていれば、間違うことはそうそうないと思います。 要は、間違ってなければいいのです。間違っているからレッスンで指摘されることになります。間違っていれば私もうるさく言いますから、せめて間違い のないようにしましょう。

ピアノ学習が進んでくると、いつまでも声に出しているわけではありません。順調に進んでいる生徒さんたちも、最初は 声に出して正しいリズムを習得した生徒さんです。慣れていないから声に出す、それだけのことです。私は今でも、ややこしいリズムが出てきたりすると、 声に出してますよ〜。だって正しく弾きたいじゃありませんか〜。崩れたリズムで弾いていることのほうが恥ずかしいと思いますがどうでしょうか?指差し確認、 声に出しての練習を通して、上手になっていきましょう。

高校の音楽の授業では、グループを組んでセッションをすることが多いです。4~5人の集まりで、それぞれが得意な楽器での演奏、まぁ、合奏のようなもの。

これまでの教室の生徒さんたちを見ていると、ピアノでの連弾を披露した人、6人ほどのメンバーでセッションをした人など様々。ピアノ教室に在籍をしている

生徒さんたちですから、担当楽器はピアノ。もちろん、楽譜を持ってきてもらえれば、レッスンをします。

高校の音楽の授業では、グループを組んでセッションをすることが多いです。4~5人の集まりで、それぞれが得意な楽器での演奏、まぁ、合奏のようなもの。

これまでの教室の生徒さんたちを見ていると、ピアノでの連弾を披露した人、6人ほどのメンバーでセッションをした人など様々。ピアノ教室に在籍をしている

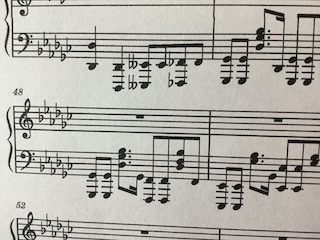

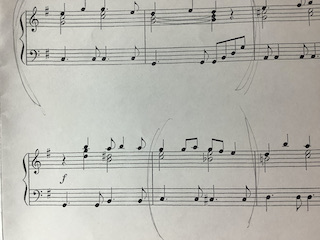

生徒さんたちですから、担当楽器はピアノ。もちろん、楽譜を持ってきてもらえれば、レッスンをします。今回、新たに高校の授業でセッションを することになったという生徒さん。早速、楽譜を持ち込んでくれましたが、なんと、フラットが6つもついた楽譜です。音はドレミファソラシの7つしかありませ んから、フラットがつかない音は1つだけ。ドの音にもフラットがつく曲ですが、ドの音のフラットは白い鍵盤のシを弾くことになります。も〜うここまで くると、頭の中はごっちゃごちゃ。何が何だかわからない状況になっているし、正しいのか正しくないのか・・・・。難しい楽譜です。

この曲に 挑戦する生徒さんは、読譜力も演奏力もある生徒さんですが、楽譜を読み込んだ後に弾きこなすための、弾き込み練習には時間がかかってしまうと思います。 弾き込みをするということは、演奏を自分のものにすること。難しい曲であればあるほど、取り敢えず曲の最後までの読譜をさっさと終える必要があります。 そうしてある程度弾ける状態を作っておいてから、何度も何度も繰り返し弾く練習に進みます。そうしている間に、がっつり楽譜を見ていなくても弾けるように なっていきます。しかしまぁ、最近は難しい楽譜の持ち込みが多くなってきました。その年齢でそんなに難しい楽譜を弾くの?と感じることも多々ありますが、 そんな楽譜の曲を弾ける生徒さんが存在するのも事実。いかに日頃の練習を真面目に行なっているかが鍵となります。さて、先週は学校の定期テストでレッスンを お休みしていた高校生ピアノ男子の生徒さん、今週のレッスンではどんな感じで弾いてくるのでしょうか?セッションの本番は11月の終わり。これから、挑戦 する日々が続きます。頑張って欲しいです。

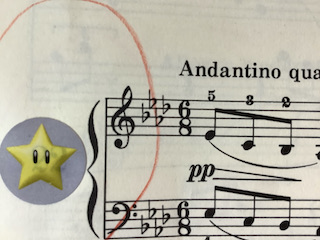

大人の生徒さんとのレッスンで「拍子記号がわからない」と、質問を受けました。拍子記号とは、曲の最初のト音記号やヘ音記号の横に書いてある、分数の

形で表している数字のこと。この写真の拍子記号は、8分の6拍子になります。

大人の生徒さんとのレッスンで「拍子記号がわからない」と、質問を受けました。拍子記号とは、曲の最初のト音記号やヘ音記号の横に書いてある、分数の

形で表している数字のこと。この写真の拍子記号は、8分の6拍子になります。普段の練習では、分子の数字を見て○拍子と言い表しますから、この曲 の場合は6拍子。1つのお部屋=1小節を6つに分けて数えます。学校で分数を学習していない小さな生徒さんへは、分子の数字を見て数えてもらうようにお話を しています。最初の頃の学習は、分母の数字が4の曲ばかりを練習しますので、難しい説明がなくても練習は進んでいけるからです。学習が進むと、この写真の 曲のように、分母の数が8の曲が出てくるようになります。こうなってくると、拍子記号の正しい見方がわかっていないと正しくリズムを刻むことができなく なってきますから、拍子記号の見方を学習します。

前置きが長くなってしまいましたが、拍子記号は、分母が音符の種類、分子が個数を表して います。例えばよく目にする4分の4拍子は、1小節に4分音符が4つ入る曲を表していますし、4分の3拍子は、1小節に4分音符が3つ入る曲になっています。 4分音符を1として4拍子や3拍子が成り立っている曲です。今回の写真の8分の6拍子の曲ではどうなっているのかと言うと、1小節に8分音符が6つ入る曲に なります。ここでは、8分音符を1として6つ数える曲になります。1と数える音符が違ってくるのです。4分の〜の曲の時には ♩が1 だったのに、8分の〜の曲の 時には ♪が1 になりますから、8分の〜の曲に出てくる ♩は2になります。どうでしょうか?わかっていただけたでしょうか?ちなみに2分の2拍子という 拍子もありますが、この場合は1小節に2分音符が2つ入る曲を表します。拍子記号は分母にくる数字によって、どの音符を1にするのか違ってくるのです。

質問をしてくださった生徒さんは、他の教室から移ってこられた生徒さんで、ショパンやドビュッシーの曲を弾きこなす生徒さん。これまでの 教室で「伸ばす長さが違う」と、注意をされてきたとのことで、今回やっと音符の長さの考え方・拍子記号の考え方がわかったということでした。正しく 拍子記号を見ることは、演奏の基本です。自分が弾いている曲が何拍子の曲なのか?いくつのばすのか?を正しく知って、演奏に生かしていきましょう。

右手にスラーの記号がついている曲の楽譜。右手は上手にスラーの切れ目で音を切って弾いてくれていますが、それと同時に左手も一緒になって音を切って

弾いてしまいました。左手にはスラーも何も書いてありませんから、切っても切らなくても、どっちでもいいんじゃない?本当にそうでしょうか?右手と一緒に

左手の音も切ることによって、音楽がブツブツと区切られて聴こえてきます。これでは美しい音楽にはなりません。

右手にスラーの記号がついている曲の楽譜。右手は上手にスラーの切れ目で音を切って弾いてくれていますが、それと同時に左手も一緒になって音を切って

弾いてしまいました。左手にはスラーも何も書いてありませんから、切っても切らなくても、どっちでもいいんじゃない?本当にそうでしょうか?右手と一緒に

左手の音も切ることによって、音楽がブツブツと区切られて聴こえてきます。これでは美しい音楽にはなりません。スラーの記号を学習する時に、 言葉では「スラーの間は音を繋げて、スラーが終わっているところで音を切る」という説明になります。もちろん説明としては正しいのですが、それは機械的に ただ切って弾けばよいというものではありません。じゃ、スラーって一体何よ?スラーは、高さの違う音を綺麗に繋げて弾く記号で、レガートで演奏する範囲を 表している記号です。フレーズの区切りも表します。カタカナ言葉がたくさん出てきましたが、まずレガート。レガートはなめらかに演奏をすることで、 一般的にはスラーをつけて表します。そして、フレーズと言う言葉、こちらはメロディの区切りを表します。う〜〜〜〜、つまり、1つのスラーは1つの音楽の まとまりを感じながら弾いて欲しいと言うこと。そこで一緒になって左手の音も切ってしまったら、1つの音楽が終わったことになってしまいます。明らかに 違う音楽が始まる場合は、右手も左手も1度区切って弾きますが、同じ曲調の中では、左手の流れるような伴奏の中で右手メロディーのまとまりを感じながら、 大きな音楽の流れを作っていくことになります。ですから、左手の音は切ってはいけません。

スラーの弾き方を言葉で表すと「スラーが切れている ところで音を切る」というような文字の羅列になってしまいますが、スラーはこれから先、曲の中には必ず出てくる記号です。それだけに重要な記号であると 言えます。スラーが音楽のまとまりを考えてつけられていることから、そこには作曲家の思いが込められているとも言えます。音楽を表現する大切なスラー、 丁寧に楽譜を読み込んでいきましょう。

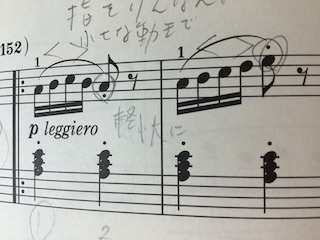

ブルグミュラーを学習中の大人の生徒さん。No.2の曲の16分音符が、滑っていると言うか転んでいると言うか、どうにも決まりません。ここの部分、大抵の

生徒さんは必ず転びます(笑)速く弾こう弾こうとの思いばかりが強すぎて(もちろん速いのですが)、丁寧な練習ができていないように感じます。誰でも

最初から速い速さで弾けませんから、最初はゆっくり練習が基本です。

ブルグミュラーを学習中の大人の生徒さん。No.2の曲の16分音符が、滑っていると言うか転んでいると言うか、どうにも決まりません。ここの部分、大抵の

生徒さんは必ず転びます(笑)速く弾こう弾こうとの思いばかりが強すぎて(もちろん速いのですが)、丁寧な練習ができていないように感じます。誰でも

最初から速い速さで弾けませんから、最初はゆっくり練習が基本です。この曲に限らずですが、速い動きのリズムを弾く時には、指を鍵盤にはりつけ るような感じで小さな動きで弾くようにしなければなりません。バタバタと大きな指の動きで弾いてしまうと、1つ1つの音がはっきりしすぎてしまって流れる ような音楽にはなりません。鍵盤をつまむように弾いてみましょう。鍵盤に対しての指の持っていき方を考えることが大切です。指の動きを確認しながら、 まずはゆっくり練習が基本です。その時に実は声に出して歌いながら弾いてみると効果的。どういうこと?例えばこちらの曲ならば「ラシドシラ」と言いながら 一緒に弾くと言うこと。どんなに速い音階でも、口に出して歌える速さでないと弾けません。きちんと歌えていないと言うことは、きちんと弾けていないという こと。不思議なもので、指って口に出して歌える速さでしか動かないのです。口よりも速くは動きません。いや、これ本当の話。自分の練習している曲も、 声に出して一緒に歌ってみましょう。どんなふうに弾きたいのか考えて、弾きたいように歌ってみると自分の求めている音楽に近づくはずです。

生徒さんの16分音符の音楽を聴いていると、最初の音がぶつかっているように聴こえてきます。ん?んん?と思って生徒さんが弾いている指を じっくり観察。生徒さんは弾き始める時に、鍵盤の少し高い位置から指を下ろして弾いていました。勢いをつける感じ?確かにそんなふうに弾く場合もあると 思います。でも、この部分は小さな音での始まりですから、指を高い位置から下ろしてしまうと思ったより大きな音が出てしまいます。最初は鍵盤に置いた指 から弾き始めるのが良いです。こしょこしょと指を鍵盤にはりつける感じです。

ピアノの音は、鍵盤に対しての指の持っていき方一つで様々な音が 出ます。鍵盤に触れる指の速さ(打鍵の速さ)、鍵盤に触れる指の面積・指の角度・・・それだけに一人一人違った音が出ます。ここがピアノの面白いところ でもあると思います。自分が求める音はどんな弾き方だったら出るのか、ブルグミュラーのテキストを通して、大人の生徒さんには考えてもらっています。 これは大人の生徒さんも子供の生徒さんも、学習することは変わりません。音・弾き方の追求、ここまでくるとピアノも楽しいです。ぜひ、一緒にやっていきましょう。

先日のレッスンより、小学生の生徒さんたちへ毎年恒例の、クリスマス会のご案内お便りを配布させていただいています。日時や当日必要なものの記載は、

お便りに書いてある通り。ピアノ教室のクリスマス会ですから、ピアノ曲2曲の演奏が絶対です。特別な曲でなくても、日頃のレッスン曲から2曲を選んで

もらう形で構いません。もちろん、自分の弾きたい曲での参加もOKです。レッスン曲以外で弾きたい曲がある場合は、そちらの曲のレッスンもいたしますので、

何でもご相談ください。お友達や兄弟・姉妹での連弾でもOKですし、私でよければ連弾を一緒にします。⇦ これ、私、結構嬉しいです!クリスマス会での

決まりは、2曲の曲を演奏すること。参加を考えている小学生の生徒さんは、演奏曲のことも考えていくようにお願いします。

先日のレッスンより、小学生の生徒さんたちへ毎年恒例の、クリスマス会のご案内お便りを配布させていただいています。日時や当日必要なものの記載は、

お便りに書いてある通り。ピアノ教室のクリスマス会ですから、ピアノ曲2曲の演奏が絶対です。特別な曲でなくても、日頃のレッスン曲から2曲を選んで

もらう形で構いません。もちろん、自分の弾きたい曲での参加もOKです。レッスン曲以外で弾きたい曲がある場合は、そちらの曲のレッスンもいたしますので、

何でもご相談ください。お友達や兄弟・姉妹での連弾でもOKですし、私でよければ連弾を一緒にします。⇦ これ、私、結構嬉しいです!クリスマス会での

決まりは、2曲の曲を演奏すること。参加を考えている小学生の生徒さんは、演奏曲のことも考えていくようにお願いします。毎年、ビンゴ大会や じゃんけん大会などで終わってしまうクリスマス会ですが、今年は、ちょっと趣向を変えて、音楽のクイズなどで過ごしてもよいのかなぁ・・・と考えて います。2年前のクリスマス会で「音楽かるた」をやってみたこともありますが、せっかくのピアノ教室のクリスマス会ですから、音楽に関係のあることで 過ごす時間があってもいいかなぁ・・・?まだまだ考え中です。

先日、小学生の保護者の方からプレゼント交換用のプレゼントについての質問を 受けました。クッキーやチョコレートなどのお菓子でも構いませんか?という内容でしたが、男女関係のないものでしたらOKとしています。毎年、皆さんが どのようなプレゼントを用意してくださっているのか私にはわかりませんが、それぞれに教室のお友達のことを想って用意してくださっていると思い ます。自分がもらっても嬉しいものを考えてくださるとよいかなぁと思います。何か他にもわからないことがあれば、お気軽にお尋ねください。1年間の 締めくくりとして、楽しいクリスマス会にしていきたいと思います。

すっかり涼しくなってきました。って言うより、秋を通り越して冬のような寒さを感じる日もあります。涼しくなってくると教室に登場するお菓子BOX?

ですが、これは音符の長さを目でも確認できるように、お菓子が入っています。どうして涼しい時期かというと、お菓子がチョコレート系だから。まぁ私の

好みでチョコレート系になっているのですけど・・・。

すっかり涼しくなってきました。って言うより、秋を通り越して冬のような寒さを感じる日もあります。涼しくなってくると教室に登場するお菓子BOX?

ですが、これは音符の長さを目でも確認できるように、お菓子が入っています。どうして涼しい時期かというと、お菓子がチョコレート系だから。まぁ私の

好みでチョコレート系になっているのですけど・・・。そんなことはどうでも良くって、久々に音符の長さ確認を行ってみたところ、まぁ、あやふや な生徒さんが続出です。時間の都合などもあって全ての生徒さんに一律にできていないのですが、最初の頃に学習をした付点二分音符(3拍)とか帽子の 形をした二分休符など、忘れてしまっているではありませんか。特に小学校低学年までの生徒さん、まだまだ音符の長さの定着ができていないようです。 せめて、自分が演奏をしている練習曲の中に出てくる音符については、わかっていないといけませんよ。よくよく考えてみると、いつも弾いているわけで すから、わかっていると思うのですが・・・。8分の6拍子の曲を学習した生徒さんへは、8分の〜の曲での音符の長さについても聞いています。先日、6年生の 生徒さんに音符の長さを尋ねてみたところ、見事に全て合格!さすがな6年生の生徒さんでした。

少しでも楽しんでもらいながら、そして目でも 音符の長さを確認できるようにお菓子を使っての確認です。楽しく学習が終わった後は、お持ち帰りをOKにしていますので、カバンの中に残したままにしない ように確認をお願いいたします。時々は、自宅のピアノ練習時にでも「この音符の長さは?」など聞いてもらえると、さらに定着が進むと思います。正しく 音符の長さを覚えて、短か過ぎたり長すぎたりしないようにしていきましょう。

ブルグミュラーのテキストを学習している小学生の生徒さん。このブルグミュラーというテキストは、演奏の表現を学習するのに、かなり有効なテキスト。

綺麗なスラーを弾くための指の持っていき方や、速いリズムを弾くための練習方法など、1曲1曲を深く掘り下げて練習をしていくと、かなりの表現力が

手に入ります。いや、手に入れて欲しい。そんなテキストです。しかしその為には、まずは間違いのない演奏をしなければなりません。ブルグミュラーを

学習している生徒さんたち、それができていますか?

ブルグミュラーのテキストを学習している小学生の生徒さん。このブルグミュラーというテキストは、演奏の表現を学習するのに、かなり有効なテキスト。

綺麗なスラーを弾くための指の持っていき方や、速いリズムを弾くための練習方法など、1曲1曲を深く掘り下げて練習をしていくと、かなりの表現力が

手に入ります。いや、手に入れて欲しい。そんなテキストです。しかしその為には、まずは間違いのない演奏をしなければなりません。ブルグミュラーを

学習している生徒さんたち、それができていますか?いつも他の音を触ったりのミスタッチが多かった高学年の生徒さん、その日のレッスンでは スラスラと1曲を演奏。やはりミスタッチのない演奏は耳に心地よさをもたらしてくれます。でも、ここで終わらないのが私。いや、だってミスタッチのない演奏 は決して上手な演奏ではありません。はっきり言って普通。曲は、ミスタッチをしなくて当たり前。この普通の曲に音楽を吹き込んでこそ、素敵な曲に なります。まさに、私の理想のレッスンでした。「こんなレッスンが毎回したいんだよ💢」「あっ、前にも言われたような気がする」「前にも言いました💢」 漫才のような生徒さんとのやり取り(笑)ですが、音楽を作ったり音を作ったりするレッスンをしていきたいと思っています。初級レベルのテキストが 終わった生徒さんは、いつまでも音のミスやリズムのミスを注意されないようにしていって欲しいです。

生徒さんたちがそれぞれに練習をしている テキストは、1冊1冊に意味があります。初級レベルのテキストを学習中の生徒さんは、音やリズムなどの音楽の基礎を習得している最中ですから、音や音楽 作りのことをうるさくは言いません。それよりも音読みやリズムの取り方を学ぶことが先だからです。ハノン系のテキストは主に指を作る教材、バーナムの テクニックテキストは、弾き方を学ぶ教材です。そうして基本の学習を終えた先にあるのがブルグミュラーです。何度も言いますが、基本の学習を終えて いるわけですから、音やリズムの間違いを指摘されているようではその先の学習には進めません。

今回、人が変わったように(失礼!)スラスラと 弾いてきてくれた高学年の生徒さん、次の曲もぜひミスなく弾いてきて欲しいなぁ。慌てて曲の最後まで弾かなくても構わないのです。いつも言いますが、 ぐちゃぐちゃで最後まで練習をするよりは、丁寧に正しく途中までの方がいいに決まっています。これからは音楽を作る作業に入っていきたいので頼みますよ! 乱暴で雑な演奏からは卒業しましょう。

高学年の生徒さんは、ただいまアルペジオの練習中です。アルペジオとは和音をバラバラに弾く弾き方のことを 言います。楽譜の中のナミナミ線のこともアルペジオと言いますが、ナミナミ線のアルペジオは、バラバラに音を押さえていくアルペジオ。生徒さんが練習中の アルペジオは、一音一音交替で音を繋げていくアルペジオです。ドミソドミソドミソ・・・・やソシレソシレソシレ・・・・などのように三度の和音を順番に 弾いていくアルペジオ。指は片手に5本しかありませんから、ドミソドミソドミソ・・・と音を繋げて弾こうと思えば、指は足らなくなってしま います。当然、指変えをしながら弾いていきます。その指変えをする時に、綺麗に音を繋げて弾こうと思って、腕をまっすぐな状態からニョキニョキと動かして いないでしょうか?腕をニョキニョキと動かして指を伸ばして弾けば、音が繋がります。音は繋がりますが、腕の位置はまっすぐにはなっていません。腕の 位置は動いているけれど音は繋がるのが良いのか、腕の位置はまっすぐだけど厳密には音が繋がらないのが良いのか。さぁて、どっち?正解は、腕の位置は まっすぐで音は繋がらない弾き方が正しい弾き方です。

高学年の生徒さんになってくると、私よりも背も高くなり手も大きく指も長くなってくる 生徒さんたち、腕ニョキニョキもいとも簡単にやってしまうのですが、本来、腕ニョキニョキはかなり辛い弾き方のはずなんですが・・・。どちらにしても、 ピアノは腕ニョキニョキでは弾きません。どんな音を弾く時でも、例えば離れた音を弾く時にでも腕はピアノに対していつも平行移動で弾きます。腕や手の 持っていき方を重視するので、音は残念ながら切れてしまうのです。切れてしまいますが、そこを切れたか切れなかったか微妙な弾き方で弾くようにします。 (実際には切れているけれど)指を鍵盤に吸い付かせるようにして弾きます。その為、指は寝て弾くことになります。様々な場面の様々な弾き方を学習するよう になってくる生徒さん。是非、綺麗なアルペジオの弾き方もマスターして欲しいです。

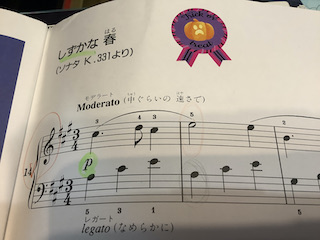

こちらの曲、16小節ほどの短い曲です。小学4年生の生徒さんの演奏を聴いていてため息が出ました。(この場合のため息は、あまりに上手すぎて何も言葉が

出てこないため息です。)簡単な曲なのに(失礼だけど)、こんなに感動を呼ぶ演奏ができるのだと驚く演奏でした。使われている音符の数が少ないような

曲ほど、聴かせる音楽にするって難しくないですか?ただ普通に上手に弾くことはできても、聴かせる・魅せる音楽を奏でることは難しいです。

こちらの曲、16小節ほどの短い曲です。小学4年生の生徒さんの演奏を聴いていてため息が出ました。(この場合のため息は、あまりに上手すぎて何も言葉が

出てこないため息です。)簡単な曲なのに(失礼だけど)、こんなに感動を呼ぶ演奏ができるのだと驚く演奏でした。使われている音符の数が少ないような

曲ほど、聴かせる音楽にするって難しくないですか?ただ普通に上手に弾くことはできても、聴かせる・魅せる音楽を奏でることは難しいです。一般的に「あの人、ピアノ上手だね」の上手な人の認識としては、指が速く動く、難度の高い曲を弾く、間違ったり止まったりしない・・・など考えられがち です。もちろん、これはこれで上手な人なんです。指だって誰でも速く動かせられるものではありませんし、音符がひしめき合っているような楽譜の曲を、 いとも簡単に弾いていたらやっぱり上手な人。・・・・なんですが、それはただ上手な人。テクニックの凄さに「すごっ!」と思いますが、そこに音楽性が 加わっていないと人を感動させるところまではいきません。じゃ、その音楽性ってどういうこと?どうすればいいの?

こちらの生徒さんからレッスン 中によく出てくる言葉に「ここは、こんなふうに弾きたい」「こう思ったからゆっくりにした」などあります。自分の思いが明確になっています。それが曲に 表現されての演奏になっています。強い・弱いの強弱記号ですが、その強い・弱いも、ただただ強い・弱いではなくて、様々な強い・弱いがあると思います。 自分がどのように弾きたいかを考えることはとても重要です。思ってもいないことは表現をすることはできませんから、まずはどのように弾きたいのかを考える ようにしましょう。そんなのいきなり言われてもムリ!って思っていますか?そんな時は・・・・。曲のメロディーラインを声に出して歌ってみると良いと 思います。この曲の場合だったら「ド〜レドミ〜、ミシ・・・」と言う具合。スラーにも気をつけて声に出して歌ってみましょう。

その歌った感じで弾いてみま しょう。歌いながらピアノで一緒に弾いてみると、弾き方が変わっているのを感じられると思います。

ある程度の楽譜が読めるようになってきた 生徒さんたちは、楽譜通りに正しく弾くだけではなく、そこに音楽性をプラスして練習を進めていくようにしましょう。その第一段階が歌心。まずは歌えて いるかどうかです。その上で音楽の流れやテンポ感、音のバランス、響きなどが更にプラスされていきます。なんなら、レッスン中にも歌いながら弾いてもらって 大丈夫です。「上手い!」と感じさせる演奏を目指していきましょう。

レッスン中の生徒さんにもメトロノームを 使用することがあります。レッスン中に使用するのは、例えば伴奏練習や何かしらの本番を控えている時。合唱や合奏のピアノ伴奏曲を練習している場合は、 自分だけのソロとは違って他の人の音があるわけですから、速さにブレがあってはいけません。同じ速さの中で1曲を弾き切らなければなりませんから、まずは 正確に演奏できるようにします。ステップなどの本番を控えている場合も、いくら自分一人の演奏だからと言って、ゆっくりになったり速くなったりするような ことがあってはいけませんから、必ずメトロノームに合わせるようにしています。

見落としがちなのは、ハノンのテクニック教材を練習する時。 先日の大人の方のレッスンでの話ですが、2オクターブのハノン曲を弾いていただいた時に、だんだんと速くなっていました。気持ちが焦ってだんだん速く なってしまったのだと思いますが、弾けるはずの曲なのに焦って弾いたことでミスを連発。何とももったいない演奏になってしまいました。ハノンであっても 一定の速さで弾くことが大切ですから、メトロノームに合わせて練習をすることをオススメします。

メトロノームの速さは、最終的にはその曲が 求めている速さで合わせて仕上げることが望ましいです。ですが、誰でも最初から速く弾けるわけではありませんから、まずは止まらないで弾けるゆっくりの 速さから、だんだんと求められている速さにしていくと良いでしょう。ハノンなどのテクニック教材をメトロノームに合わせる場合は、右手と左手の音が 揃っていることが大前提ですから、きちんと揃って弾ける速さから始めていきましょう。ハノンの教材は、速く弾ければ速く弾けるだけ有利になっていきます から、どんどん速く弾いてもらって構いませんが、くれぐれも無理だけはしないようにしてください。逆に指や腕を痛めてしまったら何もなりません。 心地よく弾ける・聴ける速さを意識しながら、一定の速さを保てるようにメトロノーム練習を取り入れていきましょう。

生徒さんたちの楽譜に、鉛筆や赤鉛筆で( )である部分を囲むことがあります。レッスン中に生徒さんたちへはお話をしていますが、これは、その部分

だけを繰り返して練習をして欲しいということ。その部分だけの練習=部分練習です。レッスン中にも部分練習を何回も何回も弾いてもらうことがあります。

そうすると、最初から通して弾いた時に弾けなかった曲が弾けるようになります。ピアノの練習には、部分練習が必要です。

生徒さんたちの楽譜に、鉛筆や赤鉛筆で( )である部分を囲むことがあります。レッスン中に生徒さんたちへはお話をしていますが、これは、その部分

だけを繰り返して練習をして欲しいということ。その部分だけの練習=部分練習です。レッスン中にも部分練習を何回も何回も弾いてもらうことがあります。

そうすると、最初から通して弾いた時に弾けなかった曲が弾けるようになります。ピアノの練習には、部分練習が必要です。どうして部分練習が 必要なのでしょうか?1曲の曲を演奏する時に、曲の流れ・音楽の流れはとても重要です。学校の合奏や合唱でも、止まりながら・つっかかりながらでの 演奏披露はありませんよね?お子さんたちの発表の場でも、たとえ誰かが間違ったり止まったりしても演奏はそのまま続くはずです。曲を仕上げるためには 最初から最後までをスラスラと演奏する必要があるので、上手に弾けない箇所・スラスラ弾けない部分があれば、その部分だけの練習を特化して行う必要が あります。そのための( )表示です。

生徒さんの中には、部分練習を嫌がって何回も最初から弾き始める生徒さんもいらっしゃいますが、 はっきり言ってそれは練習が無駄になっています。時間も労力も無駄です。だって、上手に弾けているところは何回弾いても上手。つっかかるところは何回 弾いてもつっかかります。それなのにそれを無視して最初から弾いてはつっかかる、また最初から弾いてつっかかる・・・・何回やっても一緒です。つっかかる 部分だけを取り出した練習をしないと、同じことの繰り返しになりますから、やはりそこだけ練習=部分練習を取り入れた練習をしましょう。無駄な練習に 時間をかけるのではなく、効率的な練習を取り入れて上達への道を進んでいきませんか?