講師から

フェルマータ記号を辞典などで調べてみると、「ほどよく伸ばす」「もとの 長さ以上に伸ばす」などと出てきます。はぁ!?ほどよくって・・・・?もとの長さ以上って・・・?何だか長く伸ばしておく記号のようですが、一体どれだ け〜?長く・短くって人によって様々ですから、難しいですよね?10数えるのか20数えるのか、実際に弾く時にはどうすればいいのでしょうか?実は フェルマータの基本の長さがあって、「約2倍」という認識です。こちらの楽譜の場合では、4拍伸ばす音符(全音符)にフェルマータが書いてありますから、 4拍の2倍 4✖️2=8 8拍伸ばして弾くことになります。「約2倍」というのは、演奏する曲によっては2倍以上になったり、またその逆もあったりします。 曲の雰囲気や自分の好みによって多少は前後するということ。長く伸ばす音符ではあるけれど、ほどよく・・・っていうのは、こんな意味が含まれているの だと思います。ここでは、初めてのフェルマータの学習ですから、基本の弾き方を覚えるようにします。

音楽の(ピアノ)学習には、音やリズム 以外にも覚えなければならない記号が多々あります。今回でてきたフェルマータは約2倍伸ばす記号でしたが、スタッカートはどのように弾くのかご存知でしょう か?「短く切る」「はねる」など言われるスタッカートですが、こちらもまた「短い」の程度が曖昧です。基本は、書いてある音符の半分になります。 二分の一の長さで演奏するようにします。ですから、四分音符のスタッカートと八分音符のスタッカートでは、微妙に長さが違います。ただただ短く弾いていれば 良いということではありません。これらの弾き分けを考えられるようになると、曲も深みが増してきます。まずは、基本の弾き方を覚えて いきましょう。音楽って深いですよ〜。

「全然上手に弾いているけど・・・?どうやって 弾けるようになったの?」「練習いっぱいした」そりゃそうだ。練習しかないよね。用意したビーズカウンターを使うこともなく、レッスンは終了したのですが、 この生徒さんの何がすごいって、年中さんで、自分で弾けないところ・上手でないところの認識ができていること。そしてそれを、わかるように自分で楽譜に 書き込んでいること。学年が大きくなってきたり大人の生徒さんだったりすると、レッスン中でも生徒さん自身が自分で楽譜に書き込む姿、多々あります。 自分が自分にわかるように書き込むことが1番良いです。でもそれは、大きな生徒さんだからできること。自分で書き込むっていうことは、 練習が自分主体で行われている証です。小さな年齢の時から自分主体の練習ができていると、意識もしますし考える力もつきます。何だって意識をすることから 始まります。意識をして考えて直すことで、上達の進み具合が早くなっていきます。

ただただ繰り返して練習をするのではなく、どこを間違ってしまう のか、いつもどこでつっかかるのか・・・意識をすることがとても重要です。その部分を取り出しての練習(部分練習)を行うなど、正しい練習を通して上達 をしていきましょう。なんとな〜く弾く練習から、しっかり考える練習へ変えていくために、まずは、自分で自分のことをわかるようにしていきましょう。

100曲マスターカードは、毎年1月から12月までの1年間の使用です。50曲・100曲 の節目の数をクリアするとBOXが開けられるのですが・・・・。ピアノ学習歴が浅い生徒さんは、すぐにスタンプも貯まってしまうのでBOXを開けることに慣れてしまって いますが、小学生以上の生徒さんになると、なかなかBOXを開けることがありません。練習曲が長くなり難しい曲になっていますから、スタンプが思うように 貯まらないのです。そんな中、最近は50曲を達成する生徒さんが続出しています。今年も残り2ヶ月になって、何とか滑り込みセーフ。よく 頑張ってくれていると思います。

小さな生徒さんの中には、2枚目、3枚目のマスターカードに進んでいる生徒さんもいらっしゃいますが、大きな 生徒さんでも、1年間に50曲はマスターできるといいと思います。自分のマスターカードを確認してみて、BOXに手が届きそうなところまで進んでいたら、残り 2ヶ月のレッスンで達成できるように少し頑張ってみませんか?この2週間ほどの間にバタバタと50曲を達成した生徒さんたち、おつかれさま〜。そしてこれから も頑張ってくださいね〜。

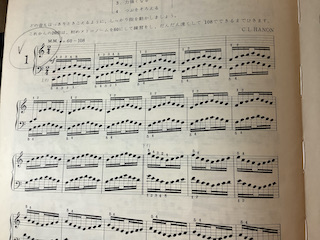

2オクターブハノンを練習中の生徒さん。ハノンは機械的に指を動かす教材で知られていますが、しっかりとした指を作るためには、とても有効な教材です。

芯の通った音が出せない生徒さんには、まずはゆっくりと鍵盤を打鍵するところから始めます。指を1本1本独立させるため、また、速く動く指を作る

ためなど、生徒さん一人一人の状況によってハノンのプログラムも変わってきます。

2オクターブハノンを練習中の生徒さん。ハノンは機械的に指を動かす教材で知られていますが、しっかりとした指を作るためには、とても有効な教材です。

芯の通った音が出せない生徒さんには、まずはゆっくりと鍵盤を打鍵するところから始めます。指を1本1本独立させるため、また、速く動く指を作る

ためなど、生徒さん一人一人の状況によってハノンのプログラムも変わってきます。さて、2オクターブハノンを学習してくださっている生徒さんは、 基本的にしっかりとした指をお持ちです。16分音符などの速いリズムが出てきた時に、思うように綺麗な音が出せないので速く弾く練習も取り入れていますが、 その他に、今1番強化したいことは左手。右利きの生徒さんは、右手はよく動きますし音も出ます。ですが、右手と同じレベルで左手で弾けるかと言うと、なか なか上手くいきません。日頃から右手はよく使いますから発達していますが、左手は右手よりも劣ってしまいます。そこでハノンの登場です。ハノンは、右手の 音と左手の音が同じ音で進んでいきます。一緒に弾いていると、どうしてもしっかりとした右手の音に左手の音が隠れてしまって、左手も上手に弾けている錯覚に 陥ってしまいます。試しに左手だけで弾いてみると、しっかりした音で弾けていないことが多いです。左手だけの練習を通して、左手の強化をしていくと よいでしょう。

最後にもう1つ面白い?練習方法を1つ。両手で一緒に弾いていくのですが、左手を大きな音で、右手を小さな音で弾くようにして みましょう。これ、案外できないものです。左手メインで右手は本当に添えるだけの小さな音での練習です。いかに、今までが右手に頼り切っていたのか・ 左手が添えただけの音になっていたのかがよくわかります。指先コントロールができて芯の通った音が出せるようになった生徒さんは、次は手のコントロール 練習に移ると良いでしょう。最初はゆっくり弾く練習から始めて、だんだんできるようになってきたらリズム変え練習やスタッカート練習でも、手のコントロール 練習を取り入れると良いと思います。そうすることで、様々な曲に対応できる自由自在に動く指・手を手に入れることができます。嫌われハノン教材ですが、 一生離すことのできない教材でもあります。でもやっぱり嫌いだけどね・・・・・。

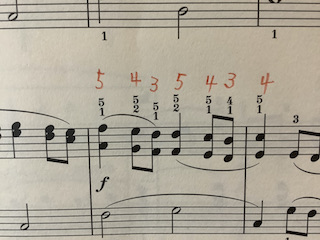

レッスンで使用する楽譜の中には、指番号が書いてあります。一部ポピュラー系の楽譜や上級者向けの楽譜になると、指番号が書いていないものも存在します

が、大抵は指番号があらかじめ書いてあります。生徒の皆さんには、楽譜に書いてある指番号を守るように伝えてあります。が、しかし、それは基本的には・・

・・ということ。まずは、書いてある通りに守ることが大前提ですが、時と場合によって変わる・変えることもあるということです。指番号は書いてあるものが

絶対ではありません。

レッスンで使用する楽譜の中には、指番号が書いてあります。一部ポピュラー系の楽譜や上級者向けの楽譜になると、指番号が書いていないものも存在します

が、大抵は指番号があらかじめ書いてあります。生徒の皆さんには、楽譜に書いてある指番号を守るように伝えてあります。が、しかし、それは基本的には・・

・・ということ。まずは、書いてある通りに守ることが大前提ですが、時と場合によって変わる・変えることもあるということです。指番号は書いてあるものが

絶対ではありません。同じ曲でも、楽譜の出版社や編曲者によって指番号にも違いがでてきます。どれが正しい・どの人が正しい・・・ということ ではなく、その人の思う一般的な指番号で書いてあるのであって、手の大きさや指の太さなどは人それぞれですから、自分には合わない場合も出てきます。 ですから、まずは楽譜に書いてある通りに演奏することが基本。演奏してみて、う〜ん、ちょっと・・・となるようでしたら、自分に合った指番号を探して みたらいいと思います。ただし、それはただ弾きにくいから・こっちが楽だから・・・で決めるものではありません。写真の楽譜は、6度の重音をスラーで 綺麗に繋げて弾くようになっています。あらかじめ書いてある指番号でも綺麗に繋げて弾くことができます。その上に赤鉛筆で上声部の指番号を書き込んであるの ですが、この指番号でも綺麗に音を繋げて弾くことができます。大人の生徒さんへのレッスンでの話でしたが、「こちらの指番号でもいいですよ」と、 提示をさせてもらいました。大人の生徒さんですから、最初に楽譜に書いてある指番号でも難なく弾けますが、スラーを崩さない演奏でしたら、より弾きやすい 指番号に変えても問題はありません。結果、生徒さんは「新しい指番号の方が弾きやすいですね」ということになり、指番号を変更することになりました。

指番号を変える場合が生じるのは、物理的に弾くことが無理な時も変えることになります。本来なら、スラーなどの弾き方を崩さない方法で変え なければなりませんが、手が小さくて書いてある指番号では鍵盤を押さえることができない場合は、スラーの弾き方を重視する前に鍵盤に届く指番号に変える ことが先になります。その結果、スラーで弾けなくなったとしても致し方ありません。もう少し手が大きくなったら弾けるようになりますから、今は、スラーが 切れても我慢・・・ということになります。物理的に無理なものは無理ですから。

練習がしやすいように指番号が書いてあるわけですが、それは、 絶対ではないということを頭の片隅に置いておくと良いと思います。まずは、物理的に無理な場合を除いて、弾き方や音楽性を重視した演奏を優先させる こと。その上で指番号を変更するのであれば、変更した指番号を書き込んでおくこと。その2点に注意をしながら、自分に合った指番号を探してみることを オススメします。

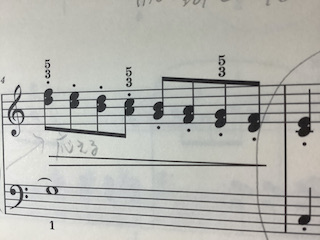

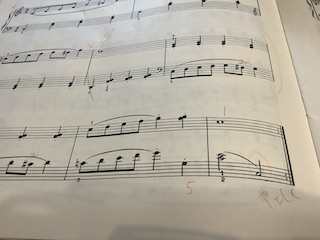

3度や6度の重音は、曲の中で結構な割合で出てきます。重音とは2つの音の重なりのこと。ちなみに和音は3つ以上の音の重なりを言います。写真の楽譜は、

3度の重音になります。このように3度の重なりのまま曲が続いていくようなパッセージ、割と多く使われていることが多いです。ですから、正しい練習方法を

知って、綺麗に弾けるようにしておくようにしましょう。

3度や6度の重音は、曲の中で結構な割合で出てきます。重音とは2つの音の重なりのこと。ちなみに和音は3つ以上の音の重なりを言います。写真の楽譜は、

3度の重音になります。このように3度の重なりのまま曲が続いていくようなパッセージ、割と多く使われていることが多いです。ですから、正しい練習方法を

知って、綺麗に弾けるようにしておくようにしましょう。重音のパッセージは、ついついその部分だけを何回も何回もひたすらに練習をしてしまい がちですが(もちろんそれも重要)、実は重音の練習は音を解体する練習から始めます。解体?2つ重なっている重音を上の声部だけ・下の声部だけ・・・と 言う具合に別々に練習をします。写真の楽譜で言うと、上の声部は ファミレドシラソファミ です。これだけを実際に弾く指番号で歌わせるように弾く練習 をします。いつも重音で弾いていると、最初は戸惑ってしまうのですが、練習をしている間に1音だけの練習でも様(?)になってきます。特に上の声部の 練習は、メロディーの音として響かせたい旋律になっていますから、芯の通った音が出せるように練習をしましょう。次に下の声部だけの練習です。こちらも また下の1音だけを実際の指番号で弾いていきます。その時に気をつけて欲しいのは、上の声部を練習した時よりも少し小さな音で練習をすること。実際に 重音を演奏する時には、上と下の音は同じ大きさではなく、上が少し大きくて下を小さく弾きます。1音づつの練習の時から、音の大きさについても意識をしな がら練習ができるといいでしょう。

今回は2音の重音についての話でしたが、実は3つ以上の和音の練習をする時にも、音の響きを意識しながら 練習ができるといいです。大抵は和音の1番上の音が旋律として響かせたい音になりますから、その1番上の音だけをコツン!と少し大きな音で演奏できる ようになると、かなり美しい音楽になります。・・・・が、なかなか難しい課題です。まずは、自分の耳で自分の音の響きを聴くところから始めてみましょう。 綺麗な3度・6度・和音の響きを奏でられるようにしていきましょう。

毎年、小学生の生徒さんを対象に行っている教室のクリスマス会。ご案内のお便りは既に配布してあります。何人かの生徒さんからは、出欠票の提出も

あり、楽しみにしてくださっている生徒さんもいらっしゃいます。何ともありがたいことです。もちろん楽しいクリスマス会ではありますが、出席する

生徒の皆さん、2曲の演奏があることをお忘れなく。楽しいことばかりではありませんよ〜。

毎年、小学生の生徒さんを対象に行っている教室のクリスマス会。ご案内のお便りは既に配布してあります。何人かの生徒さんからは、出欠票の提出も

あり、楽しみにしてくださっている生徒さんもいらっしゃいます。何ともありがたいことです。もちろん楽しいクリスマス会ではありますが、出席する

生徒の皆さん、2曲の演奏があることをお忘れなく。楽しいことばかりではありませんよ〜。2曲の演奏といっても、レッスンに支障の ないように、いつも弾いているレッスン曲で大丈夫にしています。今、練習している曲や仕上がった曲の中からお気に入りの曲があれば、その曲を 演奏するのがよいでしょう。自分で気に入った曲を演奏することが1番。中には、クリスマス会のために選曲をして練習をする生徒さんもいらっしゃいます。 もちろん大いにOKです。その場合は、自分で楽譜を用意して演奏をしてもらうことになります。レッスンをすることも可能ですから、用意した楽譜のコピーを お持ちください。教室にも楽譜の用意があるにはあるのですが、生徒さんが気に入った曲があるかどうか・・・・レベルに合っているかどうか・・・・ など関係してきますので、基本的には自分で用意されるのが良いと思います。

ある生徒さんは、「クリスマス会だから、クリスマスに関係した曲が 弾きたい」との希望でしたので、教室にある楽譜の中から何曲か選曲をして選んでもらいました。細かすぎる曲の希望がある場合は、教室にある楽譜では 対応ができませんが、大まかな希望の場合は対応することも可能な場合がありますので、弾きたい曲の希望がある生徒さんは教えてください。11月に入り、 クリスマス会まで2ヶ月ほどになりました。希望曲がある場合は、レッスンの回数も限られてきますので早めの準備が必要になります。楽しいクリスマス会に 向かって、日頃の練習・レッスンを大切にしていきましょう。

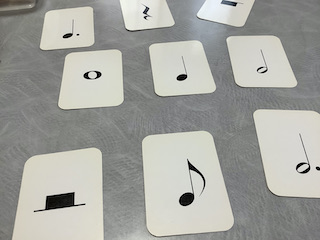

無造作に並べられた音符・休符カードですが、何拍(いくつ)のばしたり休んだりするのか、わかっているでしょうか?これらは、中学校での音楽のテストで

出される問題です。ピアノ教室に通われている生徒さんたちへは、習い始めの時から何拍のばすのか・休むのかを学習していますが、小さな生徒さんたちへは

音符や休符の名前まではお話していません。まずはいくつ?が演奏上では重要ですので、何拍になるのかは間違えないように覚えていきましょう。

無造作に並べられた音符・休符カードですが、何拍(いくつ)のばしたり休んだりするのか、わかっているでしょうか?これらは、中学校での音楽のテストで

出される問題です。ピアノ教室に通われている生徒さんたちへは、習い始めの時から何拍のばすのか・休むのかを学習していますが、小さな生徒さんたちへは

音符や休符の名前まではお話していません。まずはいくつ?が演奏上では重要ですので、何拍になるのかは間違えないように覚えていきましょう。中学校に進むと、音楽のテストは実技とペーパーテストが行われるようになります。実技のテストでは歌のテストがあったり、リズムたたきのテストなどが 行われています。ペーパーテストは文字通り紙に書いてのテストです。国語や数学などのテストと同じく、ペーパーに問題が書いてありますので解いていく ことになります。その時に出される問題の中に、先程の音符・休符の問題が出ます。高校入試には関係ないでしょ?と思われがちですが、音楽や家庭科などの 副教科は、確かに高校入試の科目ではありません。しかし、入試科目以外の副教科と言われるものは、日頃の成績が点数化されて内申点として提出されます。 この内申点の1点・2点で泣くことにもなる重要な点数となりますので、できれば、悪い点数よりも良い点数を取りたいところ。ですから副教科のテストだから といって、バカにはできません。

今回たまたま、中学生の生徒さんとの会話から、次の音楽のテストで音符・休符の問題が出ることがわかったので、 該当する生徒さんたちへは、ピアノレッスンの始まりに音符・休符の確認を行っています。夏休みの小学生の生徒さんのリコーダー特訓もそうですが、音楽の 教科のことで気になる点や心配な点などありましたら、ピアノのことでなくても相談していただけると、何かしらお力になれるかもしれません。前には、学校の 歌の実技テストの課題を練習した生徒さんもいらっしゃいます。音楽の教科書を持ってレッスンにお越しいただいても構いません。気になることがありまし たら、どうぞお知らせください。

音楽の基本となっているものに「音楽の三大要素」があるのですが、皆さんはご存知でしょうか?音がガチャガチャ?と鳴っていれば音楽だと思いがちですが、

いやいや、音楽に欠かすことができない三大要素があります。さてそれは何?

音楽の三大要素とは、リズム・メロディー・ハーモニーの3つを 言います。まずリズム。リズムとは拍子のことで、レッスン中にもよく「何拍子の曲を弾いていますか?」と、問いかけることがあります。音符や休符の 長さが違っていると正しい拍子にはなりませんから、音楽が成り立ちません。それこそ、何やらわからないガチャガチャ音楽になってしまいます。そして メロディー。メロディーは旋律とも言います。こちらもよく「どちらの音を聴かせたい?」「どっちの音を聴いてもらいたいの?」などとレッスン中に言って います。右手と左手で音を奏でるピアノ曲は、大抵の曲はどちらかがメロディーラインを奏でていることが多いです。もちろんそうでない曲もあります。バッハ などによく出てくる2声や3声の音楽は、どっちが?と言う音楽ではないのですが、皆さんが練習している曲は、はっきりとしたメロディーラインがあります。 (もっと難しい曲の練習に入ると、2声・3声の練習にも入るようになります。)今までに出てきたリズム・メロディーは、楽譜の読み方を知っていくことで 得られる情報です。ホントにホントの基礎部分になります。

最後はハーモニー。ハーモニーとは、2つ以上の音や3つ以上の和音が重なったときの 調和のこと。要は響き。実は、私が1番力を入れたいこと。これは、楽譜を見ているだけでは得ることができません。耳でよく聴いて欲しい情報です。そう、 表現力に関わってくる要素です。ジャラ〜ンと弾いた時の音の響きがとても重要になってきます。乱暴な音になっていたり、音が出なかったりしていませんか? 芯の通った音になっているでしょうか?演奏力がついてきた生徒さんには、この音の響きをよく聴いてもらいながらのレッスンを行っています。感覚的なもの なので、なかなかお伝えすることが難しい内容になりますが、自分の音を意識する・注意しながら聴くことが求められます。ぜひ、音楽の三大要素を頭に入れて、 練習に取り掛かってみましょう。自分の音が変わっていくことを感じられるようになると思います。

音楽の三大要素とは、リズム・メロディー・ハーモニーの3つを 言います。まずリズム。リズムとは拍子のことで、レッスン中にもよく「何拍子の曲を弾いていますか?」と、問いかけることがあります。音符や休符の 長さが違っていると正しい拍子にはなりませんから、音楽が成り立ちません。それこそ、何やらわからないガチャガチャ音楽になってしまいます。そして メロディー。メロディーは旋律とも言います。こちらもよく「どちらの音を聴かせたい?」「どっちの音を聴いてもらいたいの?」などとレッスン中に言って います。右手と左手で音を奏でるピアノ曲は、大抵の曲はどちらかがメロディーラインを奏でていることが多いです。もちろんそうでない曲もあります。バッハ などによく出てくる2声や3声の音楽は、どっちが?と言う音楽ではないのですが、皆さんが練習している曲は、はっきりとしたメロディーラインがあります。 (もっと難しい曲の練習に入ると、2声・3声の練習にも入るようになります。)今までに出てきたリズム・メロディーは、楽譜の読み方を知っていくことで 得られる情報です。ホントにホントの基礎部分になります。

最後はハーモニー。ハーモニーとは、2つ以上の音や3つ以上の和音が重なったときの 調和のこと。要は響き。実は、私が1番力を入れたいこと。これは、楽譜を見ているだけでは得ることができません。耳でよく聴いて欲しい情報です。そう、 表現力に関わってくる要素です。ジャラ〜ンと弾いた時の音の響きがとても重要になってきます。乱暴な音になっていたり、音が出なかったりしていませんか? 芯の通った音になっているでしょうか?演奏力がついてきた生徒さんには、この音の響きをよく聴いてもらいながらのレッスンを行っています。感覚的なもの なので、なかなかお伝えすることが難しい内容になりますが、自分の音を意識する・注意しながら聴くことが求められます。ぜひ、音楽の三大要素を頭に入れて、 練習に取り掛かってみましょう。自分の音が変わっていくことを感じられるようになると思います。

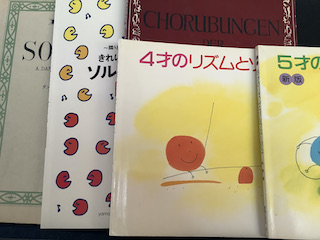

ピアノを習いきてくださっている生徒さんから「ソルフェージュを習いたいと思っているけれど、教えてもらえますか?」との問い合わせをいただきました。

いろいろとお話を伺っていると、ソルフェージュをするとピアノの進みが早いこと、音程が取れるようになること・リズムがよりわかるようになること・・・

などなど、お話をしてくださいました。それ、合っています。ソルフェージュとは、楽譜を読み込むのに必要な事を訓練することなので、ソルフェージュの

学習をしている生徒さんは、ピアノの演奏能力も高くなっていきます。

ピアノを習いきてくださっている生徒さんから「ソルフェージュを習いたいと思っているけれど、教えてもらえますか?」との問い合わせをいただきました。

いろいろとお話を伺っていると、ソルフェージュをするとピアノの進みが早いこと、音程が取れるようになること・リズムがよりわかるようになること・・・

などなど、お話をしてくださいました。それ、合っています。ソルフェージュとは、楽譜を読み込むのに必要な事を訓練することなので、ソルフェージュの

学習をしている生徒さんは、ピアノの演奏能力も高くなっていきます。そんなに良いことだったら、ピアノのレッスン中にやってくれたらいいんじゃ ないの?と思われがちですが、ピアノのレッスン時間内で、ピアノとソルフェージュを学習することは時間が足りません。それくらいソルフェージュ学習を 始めると、それだけで時間がかかってしまうものです。ですから、ソルフェージュレッスンを取り入れたら良いことはわかっているのですが、同時に進めるこ とは難しいのが現状です。では、そんなに良いソルフェージュ、どんなことをするのかと言うと、大まかにソルフェージュテキストを使って視唱、初見視唱を したり、音を聴いて五線に書き取る聴音を行います。そりゃあ、これだけのことを徹底的に行うのですから演奏技術は向上します。ちなみに、音楽専門の 大学(音大)の入学試験にはソルフェージュがありますから、一応私も一通りの学習はしてきましたけど・・・・。まぁ、出来の悪い生徒ではありましたが(笑)

音大に入るためのソルフェージュとなると、かなり高度な学習が必要になってきますが、普通に音楽を楽しむため、演奏技術の向上に向けての ソルフェージュでしたら、楽しみながらレッスンができるのではないかと思います。学習を始める年齢によって、テキストも様々ありますから、無理のないとこ ろから慣れていくようにしていくと問題ないでしょう。今回はソルフェージュの話でしたが、音楽に関係があることのご相談や問い合わせなど、何かありましたら いつでも声をかけてください。

正しい認識でのお話からすると、シャープは半音上がる・フラットは半音下がる です。ただ、小さな 生徒さんへの説明としては、シャープやフラットの記号が出てきた時には、黒色の鍵盤を弾く と、お話をしています。シャープは右側すぐにある黒色の 鍵盤、フラットは左側すぐにある黒色の鍵盤というふうに。小学校にいくようになり様々なことを学ぶようになるに従って、正しい説明にさせてもらって います。・・・と、ここまでの復習をしてからの先程の楽譜に目を戻すと・・・・。出てきたのは、ドのシャープとレのフラットの音。右側・左側の黒い 鍵盤の話はわかっているはずなのですが、ドのシャープとレのフラットが同じ鍵盤になってしまうと間違いだと感じてしまう生徒さん。え?え?え?と 言いながらあっちこっち鍵盤を触っている間に、も〜う何が何だかわからなくなってきました。これ、よくある話。何となく、頭の中で同じ鍵盤になって しまうことが間違いだと感じるようです。そうかもしれませんね。音が違うのに弾く鍵盤が一緒って、納得がいかない?

教室では、私が先に 答えを言ってしまうことはしていませんから、生徒さんの方から「一緒でいいの?」「これ、合ってる?」などの問いかけがないと、いつまでも私は黙った まま。意地悪な先生やっています。でも、こうやって自分で考えて答えを導き出すと、頭の中に残っていくはず。そんな私の考えから答えを先に言うことを していません。わからなければ何度でも付き合います。今日できなくても、次にレッスンにきた時にできればいいですし、もっと時間がかかってしまっても 良いと思います。自分で納得して理解をして進めていくレッスンです。できないことを問いただすのではなく、できること・わかっていることを認めていき たいと思います。シャープ・フラット・ナチュラル・・・などの記号、しっかり覚えていきましょう。

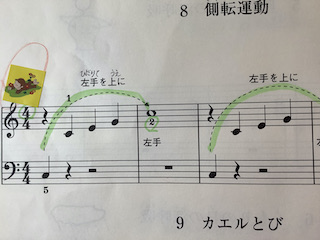

楽譜の中に、何やら怪しい点線が書いてあります。こちらの楽譜は、初歩のテクニック教材です。生徒さんが小さなお子様の場合は必ず「この点線は何?」と

疑問に思うようです。まぁ、小さくない生徒さんでも気になる点線です。初歩の教材なので、点線を書いた上に「左手を上に」と、丁寧な説明がしてあります

が、通常、このような丁寧な書き込みや点線は書かれていません。念のため。

楽譜の中に、何やら怪しい点線が書いてあります。こちらの楽譜は、初歩のテクニック教材です。生徒さんが小さなお子様の場合は必ず「この点線は何?」と

疑問に思うようです。まぁ、小さくない生徒さんでも気になる点線です。初歩の教材なので、点線を書いた上に「左手を上に」と、丁寧な説明がしてあります

が、通常、このような丁寧な書き込みや点線は書かれていません。念のため。この曲を楽譜の指定通りに演奏すると、右手の上を左手が交差して 弾く手の形になります。その手の形をわかりやすく説明するために、左手の動きを点線で書き込んであります。通常は、鍵盤にセットする手の位置は右手が 鍵盤の右側、左手が鍵盤の左側です。高い音域を弾くのが右手、低い音域を弾くのが左手だからです。ですが時に、高い音域を左手で、低い音域を右手で 弾くような曲もでてきます。この曲の場合は、ト音記号の高い音域を左手で弾く曲ですね。ヘ音記号の低いドを弾いた左手が、2小節目ではト音記号の高い ドを2番の指で弾くように指示されています。・・・・ということは、右手で弾いている間に、左手の移動をさせましょう・・・の意味です。その左手の 移動は、右手の下ではなく右手の上を通りましょう・・・ということ。それでわざわざ「左手を上に」の表記があります。実際に弾いてみるとよくわかり ますが、左手が右手の下を通るとかなり弾きにくいです。さっさとした手の移動ができません。右手の上を通ると空間が空いていますから、素早い移動も可能に なります。

今回の楽譜は、初めてに近い手の交差を学習するテキストですから、点線や「左手を上に」の言葉が書いてありましたが、では、通常は どうなっているのかと言うと、今回の手の交差が生じる時には、左手で弾いて欲しい音には「L.h」の表記、右手で弾いて欲しい音には「R.h」の表記が あります。それぞれ、左手のレフトハンド、右手のライトハンドの省略形です。点線は書いてありませんから、弾きやすい手の交差で弾くことになります。 もっと学習が進むと、楽譜の中の音を自分で判断して、左手で弾いたり右手で弾いたりすることも出てきます。楽譜通り、そのままの状態では弾けない曲も 多く出てきますから、手の大きさや弾きやすさを考慮して、自分に合った弾き方を考える曲も存在します。高校生の生徒さんが弾いていたシューマンの 曲などは、そう言う曲でした。学習が進んでいけば、より考えることが多くなっていきますが、とりあえず、最初に学習する事柄は基本の弾き方ですから、 楽譜通りに丁寧に練習を進めていきましょう。手の交差が入るような曲の演奏は、難しい曲を弾いている気分になりますね。慌てないで弾くようにしていきま しょう。

最近、手の交差曲の練習曲を弾いている生徒さん、たまたまだと思いますがとても 多いです。昨日のレッスンでは3連符の速い曲を、左手、右手、左手、右手の順に手を交差させながら弾いていた生徒さん。その様子をじっと見ていると、慌てた 手の動きで、しかも音ミス連発。どうしてそんなことになっちゃうの?せっかくの休符(お休み)の間、弾いていない方の手がじっとしたままです。そうして、 ようやく弾く頃になって慌てて手を持って行っています。これでは慌ててしまうのも納得。お休みの間に、弾いていない方の手を次の鍵盤のところまで持って いくようにしないと、すぐに弾くことができませんよ。慌ててしまうから音ミスもやってしまう、これでは悪循環です。

お休みは音を出しませんから、 手の動きとしてはじっとしていることが多いのですが、今回の手の交差が発生するような曲の場合は、次に弾くべき音(鍵盤)のことを考えて準備をすることが 大切。手の交差がある・なしに関わらず、次に弾くべき音のことを考えながら演奏をするのは当然の行為です。頭の中は弾いている今よりも少し先を考えるように していきます。そうすることで慌てない演奏になっていきます。慌ててしまうと、手の動きがバタバタしてしまって優雅な演奏には見えません。そこに音ミスも 重なってしまうと乱暴な音楽に聴こえてしまいます。ピアノは優雅に演奏しましょうよ。

ピアノの演奏会に行くと、女性はドレス、男性はタキシード だったりしませんか?要するに、オシャレして優雅に演奏しています。発表会の場でも、小さなお子様でもオシャレをしてカッコよく決めていますよね? それなのに、聴こえてくる音や音楽が乱暴だったり、慌ててバタバタとした動きの演奏だったら・・・・。ぜんぜん優雅じゃないです。見た目だけの優雅さでは なく、ピアノ演奏も優雅さを求めましょう。ピアノって優雅に演奏するもの。その優雅さを出すためには、弾くことの準備が関係しています。手が交差するような 大変な曲でも、大変さを人にはわからないように弾くことが大切です。「あ〜大変大変」と見えるよりも「ぜんぜん、大変じゃないよ」と見せながら大変な曲を 弾いている方が素敵じゃありませんか?素敵で優雅なピアノを目指していきましょう。

楽譜には、一音一音に指番号がびっちりと書いているわけではありません。フツーに考えて、(フツーって言葉、実はあまり好きな言葉ではありませんが。

だって、フツーなんて人それぞれじゃないの?・・・とまぁ、歪んだ考え方の持ち主な私)言い方を変えれば、そのままの素直な指で弾ける場合には、

いちいち書いてありません。びっちりと一音一音に指番号が書いてある楽譜は、見にくいですし。ですから、指番号が書いていないからと言って、どんな

指番号でも良いと言うわけではないのです。鍵盤に触れている素直な指で弾くようにしましょう。

楽譜には、一音一音に指番号がびっちりと書いているわけではありません。フツーに考えて、(フツーって言葉、実はあまり好きな言葉ではありませんが。

だって、フツーなんて人それぞれじゃないの?・・・とまぁ、歪んだ考え方の持ち主な私)言い方を変えれば、そのままの素直な指で弾ける場合には、

いちいち書いてありません。びっちりと一音一音に指番号が書いてある楽譜は、見にくいですし。ですから、指番号が書いていないからと言って、どんな

指番号でも良いと言うわけではないのです。鍵盤に触れている素直な指で弾くようにしましょう。例えばドレミファソと弾く場合には、素直に 右手で12345 の指になります。前後の音の並びやら跳躍があるかないかなど関わってきますが、ドレミファソ の5つの音で1つのフレーズができている 音楽の場合は素直に12345 です。わざわざ違う指番号を持ってきて間違ってしまったり、手の形が崩れたりするのを防ぎましょう。弾けるか弾けないか? ではなく、素直に弾く。これが1番。特にわざわざ違う指を持ってこようとすると、手の形は崩れてしまいます。綺麗に見えるピアノ、綺麗に魅せるピアノ、 優雅なピアノでなくなってしまいます。せっかく整った手になっているのですから、わざわざ崩すことはありません。

楽譜の見方、ピアノの弾き方も、 人間も?素直が1番です。子供も大人も素直が1番。教室の生徒さんたちは、素直であってほしいと思います。もちろん私も含めて。人間の素直さが1番難しい かもしれませんが、ピアノも性格も素直さを心がけましょう。

「クリスマス会で、クリスマスらしい曲を弾きたい」と、申し出のあった生徒さんに、何曲かクリスマス定番の曲のメロディーを弾いたところ、まさかの「その

曲知らない」事件が発生!私的にはちょっと衝撃でした。これは年齢的なものではないと思うのですが、どうでしょうか?

「クリスマス会で、クリスマスらしい曲を弾きたい」と、申し出のあった生徒さんに、何曲かクリスマス定番の曲のメロディーを弾いたところ、まさかの「その

曲知らない」事件が発生!私的にはちょっと衝撃でした。これは年齢的なものではないと思うのですが、どうでしょうか?例えば、「もろびとこぞり て」「きよしこの夜」などの曲は、大抵の人が知っている曲だと思っていましたが違うのでしょうか?最近の若者の曲(あえて若者曲と言いますが、ジャニーズ だったりAKBだったり)も、実は私よく知らない曲が多いのですが、曲名や歌っている人たちを知らなくても、歌のフレーズやサビの部分を聴くと「あ〜知って る、知ってる」となることが多いです。それは、テレビだったり街中で聴いたりしているからだと思います。クリスマスの曲も、スーパーに行ってもよく流れて いますが、サビの部分を弾いてみても「それ、知らない」と言われることが多く、ちょっとしたショックを受けています(笑)今は簡単に様々な曲が聴ける 時代ですから、クリスマスを迎える良い機会なので、クリスマスに関係する曲を聴いてみるのも良いと思います。例えば、食事中に流してみる、遊んでいる 時間に流してみる・・・と言った具合に、がっつり聴かなくても、BGM的に流してみるのも良いと思います。私ごとですが、私は生徒さんの合唱コンクールの 曲が決まると、その合唱曲やピアノ伴奏演奏を流すようにしています。もちろん、楽譜を見ながらがっつりと聴くこともありますが、食事の準備をする時などの 時間を利用して、曲を流しています。そうすると、知らない曲でもフレーズが頭の中に残って、「あ〜知ってる、知ってる」曲になっていきます。

冒頭にあったように「クリスマスらしい曲を弾きたい」と思った時に、3曲しか知らない場合と10曲知っている場合では、選択の幅が違ってきます。曲名や 作曲者がわからなくても、「この曲、聴いたことがある」という状態を作っていくようにしましょう。最初はどの曲も知らない曲からのスタートです。知らない 曲が知っている曲になるのは、聴いたことがあるかどうか。それも1回2回では頭の中に残らなくても、何回か聴いていると知っている曲になっていくもの。 クリスマス曲に限らず、ピアノ曲でもオーケストラ曲でもどんどん聴いて、知っている曲を増やしていって欲しいと思います。

現在、神田ピアノ教室には、未就学の生徒さんからシニアの生徒さんまで在籍しています。最近は大人の生徒さんの入会が続いていて、みなさん様々な理由で

ピアノ教室に通われています。

小さな生徒さんは、素直にピアノが弾けるようになりたい、または保護者の考えとしてピアノを弾けるようにしたい、 と言う理由がほとんどです。全くの初めてでピアノを学習する場合は、音読みやリズムの学習からになります。それは、大人の初心者の生徒さんも同じ。 大人の生徒さんだからと言って、スラスラとピアノを弾ける生徒さんばかりではありません。小さい頃にピアノを学習した経験がある生徒さんは、スラスラと 弾くことができるようになりますが、ピアノ学習の経験がない生徒さんは、そもそも指が思うように動かないですし、音読みや音符の長さについても知らない( 忘れてしまっている?)ことが多いので、最初からの学習になります。ただし、大人の初心者の生徒さんに関しては、耳コピレッスンOKなので、一から学習を しなくても、さら〜っと流してお終いの場合もあります。大人の生徒さんの場合は、何が弾きたいか・弾けるようになりたいか・・・をお聞きしてのレッスン 開始になりますから、そう言う意味では目的がはっきりしているレッスンになります。

中学生・高校生以上の生徒さんになってくると、将来のために はっきりとした目的を持ってピアノを練習している生徒さんもいらっしゃいます。幼児教育科に在籍する大学生の生徒さんも同じですが、幼稚園や保育園の 先生になりたい・・・というはっきりとした目標があってのピアノレッスンは、弾き歌いなどのレッスンが含まれます。他には、小学校の先生を目指す場合も、 ピアノは必須になります。小学校の先生は、全教科を教えなければなりませんから、音楽も体育も家庭科も一通りの学習が含まれるからです。私は、中学・ 高校の音楽教師の免許は持っていますが、小学校の先生にはなれません。(小学校の音楽専科の先生ならなれますが)ですから、小学校の先生を目指す場合は、 ピアノの練習が必要です。

最後に、ピアノが特別弾きたいわけではないけれど、精神の安定を求めてピアノ教室に通ってくださる生徒さんも いらっしゃいます。小さい頃から通ってくださっていた生徒さんですが、大学受験を機に一度やめられた生徒さん。その後、大学に入られたのですが様々な 要因が重なって大学に通えなくなってしまったとのこと。「ピアノの練習はあまりできないけれど、ピアノ教室にまた通いたい」と、不定期で通われている 生徒さんもいらっしゃいます。少しはピアノの練習もするのですが、ほとんどお話をして過ごします。ここにきて私とバカな話?をすることで、何かしら役に 立てているのだとしたら、それもまたピアノ教室に通う理由になるのかもしれません。実はよく聞く話ですが、不登校の生徒さんで学校には行けなくても、 ピアノ教室や他の習い事には行ける・・・そんな生徒さんがいらっしゃいます。全くの引きこもりではなく、少しの外出ができて、それがたまたまピアノ教室 だった・・・ということなのでしょう。

ピアノ教室に求めるものは人それぞれ。楽しく通うだけでもいいし、ピアノの腕を極めるのもいいと思い ます。それぞれに合ったレッスン内容で進めていきますから、無理をしない範囲で続けられたらいいと思います。「ピアノを見るのも聴くのも嫌い」という 状況になってしまったら、その時は通うことをじっくり考える時。今一度、ピアノに対する気持ちを考えてみましょう。

小さな生徒さんは、素直にピアノが弾けるようになりたい、または保護者の考えとしてピアノを弾けるようにしたい、 と言う理由がほとんどです。全くの初めてでピアノを学習する場合は、音読みやリズムの学習からになります。それは、大人の初心者の生徒さんも同じ。 大人の生徒さんだからと言って、スラスラとピアノを弾ける生徒さんばかりではありません。小さい頃にピアノを学習した経験がある生徒さんは、スラスラと 弾くことができるようになりますが、ピアノ学習の経験がない生徒さんは、そもそも指が思うように動かないですし、音読みや音符の長さについても知らない( 忘れてしまっている?)ことが多いので、最初からの学習になります。ただし、大人の初心者の生徒さんに関しては、耳コピレッスンOKなので、一から学習を しなくても、さら〜っと流してお終いの場合もあります。大人の生徒さんの場合は、何が弾きたいか・弾けるようになりたいか・・・をお聞きしてのレッスン 開始になりますから、そう言う意味では目的がはっきりしているレッスンになります。

中学生・高校生以上の生徒さんになってくると、将来のために はっきりとした目的を持ってピアノを練習している生徒さんもいらっしゃいます。幼児教育科に在籍する大学生の生徒さんも同じですが、幼稚園や保育園の 先生になりたい・・・というはっきりとした目標があってのピアノレッスンは、弾き歌いなどのレッスンが含まれます。他には、小学校の先生を目指す場合も、 ピアノは必須になります。小学校の先生は、全教科を教えなければなりませんから、音楽も体育も家庭科も一通りの学習が含まれるからです。私は、中学・ 高校の音楽教師の免許は持っていますが、小学校の先生にはなれません。(小学校の音楽専科の先生ならなれますが)ですから、小学校の先生を目指す場合は、 ピアノの練習が必要です。

最後に、ピアノが特別弾きたいわけではないけれど、精神の安定を求めてピアノ教室に通ってくださる生徒さんも いらっしゃいます。小さい頃から通ってくださっていた生徒さんですが、大学受験を機に一度やめられた生徒さん。その後、大学に入られたのですが様々な 要因が重なって大学に通えなくなってしまったとのこと。「ピアノの練習はあまりできないけれど、ピアノ教室にまた通いたい」と、不定期で通われている 生徒さんもいらっしゃいます。少しはピアノの練習もするのですが、ほとんどお話をして過ごします。ここにきて私とバカな話?をすることで、何かしら役に 立てているのだとしたら、それもまたピアノ教室に通う理由になるのかもしれません。実はよく聞く話ですが、不登校の生徒さんで学校には行けなくても、 ピアノ教室や他の習い事には行ける・・・そんな生徒さんがいらっしゃいます。全くの引きこもりではなく、少しの外出ができて、それがたまたまピアノ教室 だった・・・ということなのでしょう。

ピアノ教室に求めるものは人それぞれ。楽しく通うだけでもいいし、ピアノの腕を極めるのもいいと思い ます。それぞれに合ったレッスン内容で進めていきますから、無理をしない範囲で続けられたらいいと思います。「ピアノを見るのも聴くのも嫌い」という 状況になってしまったら、その時は通うことをじっくり考える時。今一度、ピアノに対する気持ちを考えてみましょう。

例えば、楽譜通りに音もリズムも正しく弾けています。何も注意されるようなことはないはず。確かに楽譜通りの音・リズムに 加えて、つっかかりもなく曲の最後まで弾くことができています。いいと思います。でも、音のバランスはどうかな?写真にあるような、左手が完全に 伴奏の形をしている曲の演奏は、右手のメロディーと左手の伴奏の音の大きさが同じでは、聴こえてくる音楽は綺麗とは言えません。特に、ピアノの楽器は 低い音が大きく出てしまいます。それは、ピアノの弦が低い音の方が長いためです。ですから、意識的に左手の伴奏を小さく弾いていなければ、右手の高い音 のメロディーが、浮き出てこないのです。伴奏とメロディー、自分の演奏の音のバランスを意識してみましょう。

また別の生徒さんは、楽譜の 読み取りも早く正しい音で読んでいます。それなのに、演奏する時の音は違う音がパラパラと出てきています。音を確認すると正しい音がわかっているのに 違う音?これはミスタッチが多い証拠。隣の音を弾いても知らん顔で進んでいきます。それも何箇所も。ここまでくると、出来上がった演奏はとても雑な曲に なってしまいます。カッコ悪すぎです。ミスタッチがあまりに多い生徒さんは、違う音を弾いていてもあまり気にしていないことが多いです。いやいや、気に してください。本番では弾き直さずに進んでほしいミスタッチですが、練習の時は気にしなければいけません。やってしまったものは仕方がありませんが、 そもそもミスタッチを起こさないために練習を積んで欲しいのです。雑な曲にならないように気をつけましょう。

音楽的な演奏ができている生徒 さんは、曲の速さについてはどうでしょうか?指定された曲の速さになっていますか?ゆっくり練習から始めて欲しいのですが、いつまでもゆっくりな状態の ままになっていないでしょうか?速い曲ならば速く、ゆっくりの曲ならばゆっくりで仕上げるようにしていきましょう。生徒さんによって、今の自分の一歩先の 演奏はそれぞれです。楽譜自体が正しく読めない場合は、まずは丁寧に楽譜を読んでいくことが必要です。音をきちんと読む、数えながら弾く・・・を徹底して 正しい曲に仕上げるようにしましょう。より良い演奏にするために何が必要なのか、考えてみてください。

小さな生徒さんたちとのクリスマス会の準備で、演奏曲を決めている最中ですが、その中には連弾を披露する生徒さんもいらっしゃいます。兄弟・姉妹で

ピアノが弾ける場合は、ある程度のピアノ学習が進んでくると仲良く連弾ができることも。クリスマス会の場合は、兄弟・姉妹でなくても、生徒さんと私との

組み合わせでも構いません。ですが、生徒さんの保護者の方達を見渡した時に、ピアノが弾ける保護者の方が多いことに気がつきました。

小さな生徒さんたちとのクリスマス会の準備で、演奏曲を決めている最中ですが、その中には連弾を披露する生徒さんもいらっしゃいます。兄弟・姉妹で

ピアノが弾ける場合は、ある程度のピアノ学習が進んでくると仲良く連弾ができることも。クリスマス会の場合は、兄弟・姉妹でなくても、生徒さんと私との

組み合わせでも構いません。ですが、生徒さんの保護者の方達を見渡した時に、ピアノが弾ける保護者の方が多いことに気がつきました。お母さんが ピアノを弾くことができて、お子様も両手奏の曲が弾けるようになってきたら、ぜひ、親子連弾を自宅でやってみませんか?ちょうど、クリスマスを迎える この時期、クリスマスケーキを食べる前に仲良く連弾をするって素敵じゃありませんか?一緒に楽しみながら練習ができて、曲も仕上がって、共通の話題で 盛り上がること間違いありません。バイエル程度(初級程度)の簡単な曲の連弾もありますし、よく知られた曲での連弾でも良いですし、時には親子で連弾も 悪くないと思います。むしろとっても良いアイデア。親子連弾、オススメです。

教室には、様々なレベルの連弾楽譜があります。自分の今の レベルよりも少し簡単な曲ならば、練習時間もそれほどかからずに楽しめると思います。小さい頃にピアノを習っていたと言うお母さん・お父さんも、お子様の ピアノを聴くだけではなく、一緒に楽しんでみましょう。きっとお子様も嬉しいはず。親子連弾、オススメします。

そんな中、中学生の生徒さんがコツコツと頑張っています。100曲マスターカードの100曲目の 合格を果たした生徒さんは中学1年生です。今年の春からピアノ学習を始めた、初心者の生徒さんです。初心者の生徒さんですが、お子様用のテキストでは なく大人用の初心者テキストですから、既に8分音符の学習にも進んで両手奏の練習曲です。明らかに小学生の生徒さんよりは忙しい生徒さんですが、毎日の 練習はそんなに多い時間ではなくても、コツコツと進められている生徒さん。でなければ、1年の途中からのレッスンスタートでの100曲達成は難しいです。 中学生になると、部活の大会や定期テストがありますので、本当に時間を上手に使わなければ、1日があっという間。きっと上手に時間を使われているの でしょう。

小学生の生徒さんの中にも、学校登校前にピアノ練習を取り入れている生徒さんもいらっしゃいます。高校生の更に忙しい生徒さんは、 隙間時間を利用して練習に取り掛かっています。毎日のピアノ練習が無理でも、2~3日に1度のピアノ練習を取り入れたり、読譜力のある生徒さんであれば好きな ポピュラー曲の練習に切り替えたりなど、自分に合った方法でピアノ練習を続けている生徒さんたち。一人一人に合った進め方があると思います。2021マスター カードは12月の最終レッスンでお終いです。あと1ヶ月、頑張っていきましょう。

この手の形の何がいけないのでしょうか?5番の指で弾いている姿を見てみると、指のほとんどの 面積を使って鍵盤を押さえていませんか?そしてその時の指の形は、手の平(手の内側)が見えています。これって、かなりの力を入れて鍵盤を押さえている 証拠です。見た目にも、あまり綺麗な手の形とは言えません。未就学児の小さな生徒さんにとっては、ピアノの音が聴こえていればOKで、手の形まではなかなか 意識ができないのが実際のところ。言い方を変えれば、どんな弾き方でも音が出ていればOKということ。多少の力の入れすぎは仕方がないとしても、ここまでの 手の形になってしまうのは良くありません。それは、この手の形が定着してしまって、正しい手の形に直すのに困ってしまうからです。小さな時の間違った クセが定着してしまうと、大きくなってから苦労しますから注意が必要です。

教室でのレッスン中には、小さな生徒さんには「手のお腹を見せ ないで〜」と、声かけをしています。手の平は手のお腹だと言うことを説明して、お腹を出して歩かないよね〜・・・などと説明をするようにしています。 決して大きな音が欲しいわけではありません。まずは正しい手の形。音は小さくてもOKです。自宅での練習ではやはり、保護者の方のサポートが必要に なってきます。適切な声かけが欲しいです。「お腹を見せないで」「手の形に気をつけようね」など、お子様にわかる説明で、軌道修正して欲しいのです。 小さな生徒さんだからできない・・・ということはありません。同じ年中さんや年長さんでも、日頃の練習時に意識をしてくださっている生徒さんは、綺麗な 手の形で弾くことができています。正しい手の形が定着すると、どの曲を弾く時にも手の形が崩れることがありません。それだけ最初が肝心。定着するまでは、 自宅練習でも根気よく注意を促すよにしていきましょう。正しい手の形、定着させましょう。