2021年講師から

さて、大学生の生徒さんは何に合格したかったのかと言うと、写真にあるように音符カード読みの第二弾を頑張っている最中でした。第二弾の音符カードは、 加線の音ばかりなので読みにくいです。最後のレベルCになると、ト音記号・ヘ音記号でも上・下ごちゃまぜで出てきますから、頭の中がショートしてしまい そうですよね。残念な結果で終わると「来週までにもう一度読んできます」と、生徒さんはかなり前向き。こういうものは、楽しみながらゲーム感覚で挑戦 する方がいいです。別に急ぐ必要もないので、合格したかったら必死に読めばいいし、そのうちに・・・と思うのであれば、ゆっくり取り組んでもいいと 思います。ただ、やはりパッと読めた方が曲の仕上がりにも影響してきますけれど。

教室には、練習をしなくても3つのレベルを1日で合格する 高校生の生徒さんもいらっしゃれば、コツコツと少しづつ練習を重ねて、第二弾の音符カード読みを合格した小学3年生の生徒さんもいらっしゃいます。 これまでの学習の成果が現れますから、小さいからできない・・・は関係ないです。今回、念願かなって第二弾の音符カード読みが合格した生徒さん。「もう 他にはないのですか?」まだまだやる気の言葉が出てきていました。残念ながら、今のところはここまで。大学生の生徒さん、おめでとう!

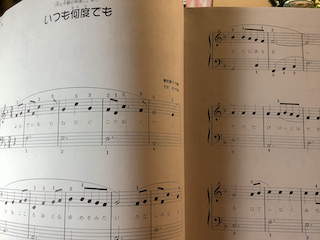

「きちんと弾けてからアレンジしてよ」と、思わず生徒さんに伝えたところ「アレンジしていません」と、返ってきま した。えっ?そう?タラ〜タと書いてあるリズムが、タラタ〜となっていたので、てっきりそのリズムの方が好きなのかと思ったのですが、よくよく確認 してみると正しく弾けていなかっただけ・・・でした。言っちゃあなんだけど、それ、全然ダメじゃん!アレンジじゃなくて単に楽譜を読み間違えたって ことでしょ?他の箇所でも、いきなり倍の8拍子になっていたりしています。完全に楽譜を読んでないよね?頭の中に残っているメロディーを再現している のかな?知っている曲あるあるです。お母様も「この曲の練習になってから数えることを辞めてしまって・・・」と、おっしゃっていましたが、知っている曲 だけに自分の中のイメージで弾いてしまいがち。まずは、正しく書いてある通りの楽譜の曲で仕上げましょう。楽譜の通りに仕上がったら、アレンジ を加えるのは全然アリだと思います。それは、ただ好き勝手にぐちゃぐちゃに弾くことではありません。ここはこう弾きたい・・・こう弾いた方が綺麗だと 思う・・・などの自分なりの理由・自分なりの音楽があればいいと思います。アレンジをしてみて、耳に障ったりするようであればオススメはしませんが、 時には自分で考えてみるのもいいでしょう。

アレンジをしたい・・・と思うのであれば、まずは楽譜通りに曲を仕上げてから。私は、特別アレンジを 勧めているわけではありませんので、基本は楽譜の通りの強弱や曲の速さを守って仕上げましょう。特によく知った曲の練習は、曲のスタートを速い速さで 弾いてしまいがち。時々、曲の途中で失速する生徒さんも見られます。最後まで一定の速さを保てる速さを知ることも大切です。そのためには、演奏する 前の心の準備が必要です。頭の中で2〜3小節分のメロディーを思い返して弾き始めましょう。「知った曲こそ丁寧に」これは基本ですよ〜。

教室では、ピアノのレッスン中にワークブック学習をしてもらっています。ワークブックは、学習した事柄が理解できているかどうかを見極めるのに、とても

有効な判断材料です。生徒さんにワークブックを書いてもらっている間、私は横でじっと座って睨みつけて・・・おお〜怖! 横で座って眺めていることが

多いです。だからと言って答えは言いません。生徒さんが悩んでいる場合も、直接的な答えは言わずに、自分で考えてもらえるような言葉かけをするように

心がけています。

生徒さんたちのワークブックの取り組みを眺めていると、さっさと問題を読んで書き込んで・・・と何も言わずとも終わらせる生徒 さんもいらっしゃれば、問題の意味を理解するのに時間がかかってしまう生徒さん、考えることを辞めてしまう?生徒さん(まるで思考停止しちゃったみたい) もいらっしゃいます。考えてもわからなければ、もう一度学習をやり直したり覚えなおしたりすれば良いことなので、それはそれで構わないのですが、考える こと自体を拒否するようになると前には進めません。それって俗に言う「指示待ち人間」の出来上がりです。日頃の学習でもピアノの練習でも「これは〇〇 だから」と答えを先に言ってしまったら、きっと親も子供も楽。子供に考えさせたら時間がかかるし、それを待っている親はイライラするし・・・・。それ、 よくわかります。でも、そんなことでいいの?お子様は言われた通り正しい答えを持っているけれど、自分で考えなくていいの?本当にわかってる?理解できて いますか?

ピアノの練習も同じこと。私は初心者の子供の生徒さん相手には、絶対に練習曲を弾かない主義。模範演奏的な演奏はしません。それは なぜか?耳の発達の良いお子様は、弾いてもらった曲を覚えてしまうから。音読みやリズム取りがある程度わかっている生徒さん相手には弾くこともありますが、 そうでなければ大人の生徒さん以外には、練習曲を弾くことはありません。それなのに・・・ピアノの経験がある保護者の方が自宅練習で弾いてしまうと、 楽譜の中身がわからなくても、お子様はすぐに弾けるようになります。楽譜を読む力(読譜力)はいつまでも養うことができません。結局、大人が先回りをして 教えても理解は進まないと言うこと。周りの大人が気をつけなければなりません。

子供に考えさせたり何かをさせたりすると、本当に時間がかかって イライラするんです。我が家の「人参問題」と一緒。お恥ずかしい話ですが、娘に「人参切っておいて」と頼むと、人参1本切るのに時間がかかるかかる。 「あんたっ!人参切るのにどれだけ時間がかかっているのよ💢」言いたいけれど、言っちゃダメ。まぁ、言っちゃうこともあるのですが・・・。反省。ここで、 私が切った方が早いので、私がやってしまうと楽。子供も仕事がなくなって楽。でもこれじゃ、うちの子、いつまでも人参が切れない子供です。何度も何度も 経験を積んで早く切れるようになるし、できるようになっていくもの。それと一緒。先回りをすることは一見、良いことのように思いますが、子供から考える 力を取り上げていることにもなります。大人側も、待つ忍耐を持つ必要があります。考えることができる人間に育てていきたいです。

生徒さんたちのワークブックの取り組みを眺めていると、さっさと問題を読んで書き込んで・・・と何も言わずとも終わらせる生徒 さんもいらっしゃれば、問題の意味を理解するのに時間がかかってしまう生徒さん、考えることを辞めてしまう?生徒さん(まるで思考停止しちゃったみたい) もいらっしゃいます。考えてもわからなければ、もう一度学習をやり直したり覚えなおしたりすれば良いことなので、それはそれで構わないのですが、考える こと自体を拒否するようになると前には進めません。それって俗に言う「指示待ち人間」の出来上がりです。日頃の学習でもピアノの練習でも「これは〇〇 だから」と答えを先に言ってしまったら、きっと親も子供も楽。子供に考えさせたら時間がかかるし、それを待っている親はイライラするし・・・・。それ、 よくわかります。でも、そんなことでいいの?お子様は言われた通り正しい答えを持っているけれど、自分で考えなくていいの?本当にわかってる?理解できて いますか?

ピアノの練習も同じこと。私は初心者の子供の生徒さん相手には、絶対に練習曲を弾かない主義。模範演奏的な演奏はしません。それは なぜか?耳の発達の良いお子様は、弾いてもらった曲を覚えてしまうから。音読みやリズム取りがある程度わかっている生徒さん相手には弾くこともありますが、 そうでなければ大人の生徒さん以外には、練習曲を弾くことはありません。それなのに・・・ピアノの経験がある保護者の方が自宅練習で弾いてしまうと、 楽譜の中身がわからなくても、お子様はすぐに弾けるようになります。楽譜を読む力(読譜力)はいつまでも養うことができません。結局、大人が先回りをして 教えても理解は進まないと言うこと。周りの大人が気をつけなければなりません。

子供に考えさせたり何かをさせたりすると、本当に時間がかかって イライラするんです。我が家の「人参問題」と一緒。お恥ずかしい話ですが、娘に「人参切っておいて」と頼むと、人参1本切るのに時間がかかるかかる。 「あんたっ!人参切るのにどれだけ時間がかかっているのよ💢」言いたいけれど、言っちゃダメ。まぁ、言っちゃうこともあるのですが・・・。反省。ここで、 私が切った方が早いので、私がやってしまうと楽。子供も仕事がなくなって楽。でもこれじゃ、うちの子、いつまでも人参が切れない子供です。何度も何度も 経験を積んで早く切れるようになるし、できるようになっていくもの。それと一緒。先回りをすることは一見、良いことのように思いますが、子供から考える 力を取り上げていることにもなります。大人側も、待つ忍耐を持つ必要があります。考えることができる人間に育てていきたいです。

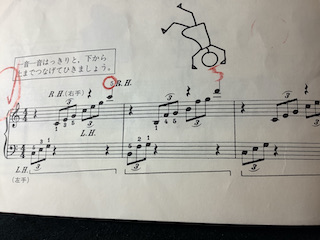

大人の生徒さんとのレッスンで、写真の右手の8分音符の弾き方でつまづいてしまいました。ん?これ、何音符?答えは8分音符。1拍の中に2つ入るリズム

です。1番わかりやすい数え方で表現するならば、1と2と3と4と・・・リズム的には タタタタ・・・・と均等に入るリズムになります。なのですが、演奏

してくださったリズムは タータッウン、タータッウン、タータッウン・・・・あれっ?同じ長さと言うより勝手に休符が入ってる?それより何より、一体

何拍子の曲?

大人の生徒さんとのレッスンで、写真の右手の8分音符の弾き方でつまづいてしまいました。ん?これ、何音符?答えは8分音符。1拍の中に2つ入るリズム

です。1番わかりやすい数え方で表現するならば、1と2と3と4と・・・リズム的には タタタタ・・・・と均等に入るリズムになります。なのですが、演奏

してくださったリズムは タータッウン、タータッウン、タータッウン・・・・あれっ?同じ長さと言うより勝手に休符が入ってる?それより何より、一体

何拍子の曲?妙な弾き方となった8分音符ですが、実はこの8分音符の2音のフレーズのリズム、パッと取れない生徒さん、うちの教室では3人目 なんです。それも、大学生以上の大人の生徒さん。基本から丁寧に順を追って練習を重ねてきている小さな生徒さんの方が、上手に何事もなく弾かれます。 その違いは何でしょうか?まず小さな生徒さんたちは、きちんと数えて弾いてくださっているので間違いません。スラーやスタッカートが書いてあるとは 言え、均等に弾く分割音符ですから、数える言葉と一緒に指で鍵盤を押さえればいいですから。リズム自体は難しいリズムではありませんよね?素直に 書いてあるままを弾けば良いのですが、ここは大人の生徒さん、様々なリズムや弾き方を知っているからこその間違いなのかな?2音のフレーズの2音目は スタッカートですから、音を切って弾いてしまう分短くなります。音符そのものの長さは変わりませんが、1音目はスラーで伸ばしておいて2音目はスタッカート で短く切って・・・となると、耳に残る音符の長さが違ってきます。それを拍子を数えずに頭の中で弾いてしまうと、拍子が狂ってしまうのだと思います。

大人でも子供の生徒さんでも、自分は間違っていない・正しいと思って演奏をしています。私もそう。誰も間違ってやろう!なんて考えながら 演奏をしていないはず。ですから、自分一人で数えないで練習をしていると、自分の間違いには気がつきにくいです。やはり数えながら練習をする・メトロ ノームをかけて練習をする、などの対策があれば間違いは防ぐことができます。「メトロノームは嫌いなんです」と、大人の生徒さんがおっしゃっていましたが、 確かにメトロノームは嫌いな人が多いです。でも、好き・嫌いではありません。正しい演奏のためにも1度、メトロノームに合わせてみるとよいでしょう。 あともう1つ、最後の手段として、余計な記号を取り払って弾いてみるのもよいです。今回の楽譜の場合は、スラー、スタッカートのない音だけの状態を 弾いてみます。8分音符が並んでいるだけの楽譜になりますから、タタタタ・・・・で弾けるはず。元は何てことのないリズムだと言うことがわかっていただけると 思います。でもやっぱり、数えながら弾き・メトロノーム合わせ弾き が基本です。しっかりと基本に忠実に練習を進めてほしいです。

この曲の2小節目、1オクターブ離れた音を右手・左手 ともに弾くのですが、左手で押さえていた音を右手が弾くことになるため、どうしても綺麗に音をつなげて弾くことができません。左手は綺麗に弾くことが できるのですが、ここでちょっと考えてほしいのは、この曲の場合は、右手も左手も同じ音を弾いていますから、左手の低い音ではなくて右手の高い音の 音楽が綺麗に聴こえた方がより綺麗だと言うこと。でも楽譜の通りに弾けば右手は音がつながらない。どうする?右手の音をつなげて綺麗に聴かせるために できることを考えてみましょう。優先させるべきことは右手を綺麗に弾くことなので、右手の音をつなげるために、左手の1番で弾いているドの音を少し早めに 鍵盤から離しておくと右手が綺麗につながります。綺麗に聴かせるために左手にちょっと犠牲になってもらった形です。ここまで考えて演奏ができるように なるとかなりの上級者。この曲の場合は、ブチブチと音を切って弾いたとしても決して間違いではありませんが、より綺麗に聴いてもらうための演奏ができるといいと思います。

これとは違う曲での話ですが、弾き方の質問をいただいたので1つお話を。スラーを学習した生徒さんからなのですが、スラーは音をつなげて綺麗に 弾く記号・・・だと学習しました。練習曲の中にスラーが書いてあれば綺麗に弾きます。しかし、スラーもない、かと言ってスタッカートもない、何も記号が ついていない箇所も存在します。その部分はどう弾けば良いの?スラーがないから切っちゃう?でもスタッカートもないし・・・・。ピアノ演奏の基本は、 綺麗に聴こえるように弾くことなので、ブチブチと切ってしまうのは間違いです。やはり綺麗に音をつなげて弾きましょう。スラーがあってもなくても綺麗に 弾くようにします。じゃ、スラーって意味ないじゃん!って思っていますか?もちろんスラーは綺麗に音をつなげて弾く記号ですが、意識をしてほしいのは、 スラーの最後の音です。スラーが切れているところでは、次の音につなげてはいけません。大抵の生徒さんは、スラーの最後の音を切らないで弾き続けてしまって いますから、気をつけるようにしましょう。

ピアノを弾くことを自分の楽しみとして続けるのは良いことですが、最終的には、人にどのように 聴かせたいか・どのように聴いてもらいたいか・・・に尽きると思います。頑張って練習をしているピアノですから、より綺麗に、より素敵な演奏にしていく ことができれば嬉しいと思いませんか?そのためには、自分の耳、育てましょう。

小学生の生徒さんたちを対象に毎年行っているクリスマス会。1年の最後にみんなで楽しくワイワイと・・・的なお遊びとしての要素が多いクリスマス会ですが、

講師としては、生徒さんたちに学んでほしいこともあります。

小学生の生徒さんたちを対象に毎年行っているクリスマス会。1年の最後にみんなで楽しくワイワイと・・・的なお遊びとしての要素が多いクリスマス会ですが、

講師としては、生徒さんたちに学んでほしいこともあります。教室自体のピアノ発表会を行っていないので、他のお友達の演奏を聴くことがない 教室です。ピティナ・ステップに参加をされている生徒さんは発表会の雰囲気を感じることができますが、そうでない生徒さんは1対1のレッスンのみ。 クリスマス会では、生徒さんたちの演奏を披露する場が設けてありますので(一人2曲)、他のお友達の演奏を聴くことになります。その時の聴くマナー、また 演奏するマナーを学んでほしいと思っています。もちろん静かに聴くのですが、聴く側の気持ちは「聴かせてもらう」です。間違っても「仕方ないから聴いて やっている」ではありません。そして演奏する側の気持ちは「聴いてもらう」です。「静かにちゃんと聴いてよね!」ではく、聴いていただくと言う気持ちです。 お互いがお互いを思い合う気持ちを養って欲しいと思っています。生徒さんたちの演奏前には、私からもお話をさせてもらっています。その場その場に見合った 姿勢を身につけていくようにしたいです。

そしてもう1つ。高学年の生徒さんへのお願いなのですが、高学年になると難しい曲やカッコいい曲、 メロディーの素敵な曲を披露することが多いです。それを聴いている低学年の生徒さんたち。低学年の生徒さんたちから見たら「私もあんな風に弾きたいなぁ」 とか、「あの曲、いいなぁ」とか憧れの目で見ていることも多いです。だ・か・ら・・・是非是非、素敵な演奏をお願いします。小さな生徒さんたちから 憧れてもらえるように素敵に演奏をしてもらいたいなぁと思います。間違うことが悪いとは言いません。ミスはやってしまったものは仕方がありません。でも、 なるべくミスをしないように練習を重ねることはできるはず。残り2週間ほどでのクリスマス会ですから、しっかり練習を重ねていきましょう。もちろん、 小さな生徒さんも練習を。他の人に聴いていただくのですから、練習を重ねるのは最低限のマナーです。

今年は7人での開催となる予定のクリスマス 会です。こじんまりとした和気藹々のクリスマス会になりそうです。プレゼント交換やビンゴゲームはもちろんですが、今年はちょっと頭?も使った遊びも 取り入れたいと思います。風邪など引かないように、体調管理もしっかりとお願いします。

ある小さな生徒さんは「間違ったら怖い〜」と、とても心配な様子。「間違っても誰も何も言わない し、一生懸命に弾くことが大事だよ」と、お話をしていますが「だって格好悪いよ」とのこと。間違う=格好悪い という関係図が出来上がっているのですね。 まぁ、格好悪いか・格好悪くないか で言うと、格好は悪いですが(笑)でも、間違うことは悪いことでもないし、仕方がないこと。だって、その時に間違って しまったものはどうすることもできません。どうすることもできないものを、くよくよ考えても仕方がありません。それよりも、万が一間違ってしまっても、 何事もなかったかのように平然と弾き続けることのできる力が欲しいです。慌てることなく表情に出さないで弾き続ける力、ある意味、図太さが必要になって きます。この図太さを身につけるようにしましょう。

先日の「クリスマス会で学んでほしいこと」でも触れましたが、本番まではしっかりと練習を 重ねるようにしましょう。自分の中で練習をがんばってきた、という強い思いがあれば、それは自信につながっていきます。「ここまで練習を頑張ったのだから 私は大丈夫」という考えになったら占めたもの。過剰な自信は困りますが、真の自信は身につけて良いものだと思います。「怖い〜」と言っている生徒さんは、 今回初めて人前で演奏をする生徒さんです。たくさんの人がいないクリスマス会ですが、緊張もします。そんなクリスマス会を何度も重ねて、人前で演奏を することにも慣れていってくれれば・・・と思います。

何度も何度も間違えた末に「次の1回が上手に弾けたら合格にして〜」と、合格のおねだり?をする生徒さん。いや〜、私、別に意地悪をして合格に

していないわけではありませんが、曲が合格に値するかどうかは、その曲が演奏者のモノになっているかどうか・・・なんですよね。じゃ、曲が自分のモノに

なっているっていうのはどう言うことを言うのでしょうか?

何度も何度も間違えた末に「次の1回が上手に弾けたら合格にして〜」と、合格のおねだり?をする生徒さん。いや〜、私、別に意地悪をして合格に

していないわけではありませんが、曲が合格に値するかどうかは、その曲が演奏者のモノになっているかどうか・・・なんですよね。じゃ、曲が自分のモノに

なっているっていうのはどう言うことを言うのでしょうか?例えばですが、写真にあるような、手を交差させてスムーズな手の移動と共に演奏する ような曲の場合、いくら音が正しく弾けていたとしても、スムーズな手の移動ができていなかったら合格とはなりません。慌ててやっと間に合った感じで ギリギリ弾けたとしても、それは合格にはなりません。なぜでしょうか?この曲では、スムーズな手の移動が課題となっているので、その課題がクリアでき なければ、曲が自分のモノになったとは言えないからです。何度も何度もスムーズにできなくてつっかかっているのに、たまたま次の1回が上手にできたと しても、それはたまたま・・・まぐれかもしれません。そんな状態では合格にすることは難しいです。また、2音のフレーズの弾き方を学習している曲で、 2音のフレーズが正しく弾けていなければ、その他の部分が正しく弾けていたとしても合格にはなりません。だって、2音のフレーズが課題となっている曲で、 その課題がクリアされていなければ、やっぱり弾けていないことになりませんか?

教則本のテキストやテクニック系のテキストには、課題となる 要素が必ず入っています。楽しく自由に弾きましょう・・・・的なポピュラー曲ならば、ある程度のアレンジも可能ですし、ちょっとくらいのミスがあったって 愛嬌でやり過ごすことができますが、教則本は学校で言う教科書と一緒。間違っていてもできていなくても進んじゃっていいよ・・・にはなりません。確実に 技術を自分のモノにしてから進んでいかなければ、結局、後で自分に返ってきてしまいます。ですから、たまたまの1回をやり過ごして先に進むようなことは したくありません。その時その時の課題をクリアして、自分のモノにしてから進むように指導しています。決して意地悪をしているわけではないのですが、 生徒さんには伝わっているかしら?

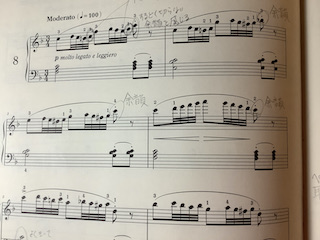

「リズムの取り方がわからなくて。拍子が取れません」と、おっしゃるのは大人の生徒さん。楽譜をよく見れば、リズムの取り方がわからないなんてことは

ないと思うのですが、ややこしそうで面倒になっちゃった?日頃あまり目にすることのない32分音符が使われているリズムです。どうやって数えましょうか?

「リズムの取り方がわからなくて。拍子が取れません」と、おっしゃるのは大人の生徒さん。楽譜をよく見れば、リズムの取り方がわからないなんてことは

ないと思うのですが、ややこしそうで面倒になっちゃった?日頃あまり目にすることのない32分音符が使われているリズムです。どうやって数えましょうか?

しっぽが1本の8分音符は2つで1拍、しっぽが2本の16分音符は4つで1拍のリズム。では、今回のしっぽが3本の32分音符は?これは、8つで1拍の リズムになります。しっぽが増える毎に2倍になっていっています。8つで1拍ですから、この曲のように32分音符が4つでは、1拍の半分=半拍になります。 数え方としては 1と2と・・・の「と」の長さです。32分音符の前にある音は、しっぽ1つの音符ですから、こちらも半拍の音符。半拍のリズムと半拍の リズムで1拍となります。1つのリズムのかたまりがちょうど1拍になりますね。丁寧にリズムを計算するとわからないことはないと思いますが、パッと見た 感じ、ごちゃごちゃしていて面倒そうに見えたのかもしれません。

もちろん、今の説明のように音符の長さを1つ1つ計算をしてリズムを取って もらっていいのですが、楽譜って、ぱっと見た感じでもわかりやすく書いてあることが多いです。今回の曲は3拍子の曲です。3拍子ということは、1つの 小節が3つに数えられる拍子です。じーっと楽譜を眺めると、3つに分かれているように見えませんか?リズムのかたまりとして2つのかたまりがあり、 その他に8分音符と8分休符が使われています。8分音符・8分休符は2つで1拍ですから(これくらいはパッとわかるかと思います)結局、かたまり2つと1拍分で 3拍子ができているのですが・・・・。同じかたまりが2つあることから、1拍づつ分けることにも気がつけると思います。わかりやすいリズムから数えてみたり、 同じリズムのかたまりが使われているかどうかの確認をしたりすれば、難しいことを考えることなく拍子が取りやすくなるのではないでしょうか?

拍子の取り方がわかったら、数えながらの練習をすることはもちろんですが、速いリズムの音符を弾く曲などは、どうしても指を動かすことに必死になって しまいがちで、数え方が一定に保てないことがよくあります。そんな時はメトロノームの出番です。メトロノームをかけながら、メトロノームと一緒に数えて みると良いと思います。曲を正しく演奏するためには、正しい拍子から始まります。ぜひ、メトロノーム練習を。

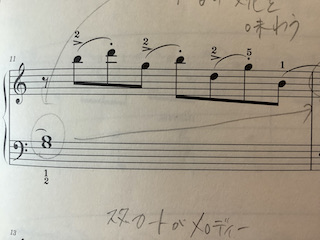

曲には、聴かせたい音と大きな音で聴かせたくない音があります。初歩の練習曲でいうところのメロディーと伴奏です。メロディーの音は聴かせたい音ですし、

伴奏の音は小さく鳴ってほしい音です。初歩の練習曲では、大抵、右手がメロディーを担当していて左手が伴奏を担当していますので、右手は大きく、左手は

小さく弾く・・・という音楽になっています。ピアノ学習が進むと、単純に右手大きく左手小さく・・・が通用しない曲も出てくるようになります。

曲には、聴かせたい音と大きな音で聴かせたくない音があります。初歩の練習曲でいうところのメロディーと伴奏です。メロディーの音は聴かせたい音ですし、

伴奏の音は小さく鳴ってほしい音です。初歩の練習曲では、大抵、右手がメロディーを担当していて左手が伴奏を担当していますので、右手は大きく、左手は

小さく弾く・・・という音楽になっています。ピアノ学習が進むと、単純に右手大きく左手小さく・・・が通用しない曲も出てくるようになります。大学生の生徒さんへの宿題の曲であるブルグミュラーNo.7。こちら、仕上がりが流れるようなメロディーの曲でとても綺麗な曲です。実はこの曲の前半部分は、 右手がメロディーにはなっているのですが、右手の音が全てメロディーになっているわけではありません。右手の1番(親指)で弾く音のみがメロディーに なっているので、同じ右手でも1番以外の音は小さく弾かなければ綺麗に聴こえません。当然、左手は伴奏ですから左手は小さくです。親指を順番に動かし ながら弾くメロディーの練習は、まず、親指の音のみの練習をします。何ていうか、小さなお子様が1本指でピアノを弾く感じです。親指1本でメロディー音 だけを拾って練習をします。なんだ〜簡単! と思っていますか?これ、1本指で綺麗に弾くことを目的に練習をします。はっきり言って音を繋げて弾くことは できません。1本指だから。それを綺麗に聴かせる練習をします。意外に難しいのです。

この曲の後半部分は、左手がメロディー、右手が伴奏の形を 取っています。後半部分は左手を聴かせる練習になります。右手の伴奏は、2音のフレーズになっていますから、2音のフレーズの弾き方を思い出して弾かなけ ればなりません。覚えていますか?2音のフレーズは、1音目がちょこっと大きく、2音目は軽く抜く感じで弾く弾き方です。バーナムのテクニック教材で 練習をしているはず。よく思い出して練習をしましょう。

ピアノ学習が進むと、単純な演奏方法では綺麗に響かない曲がたくさん出てくるように なります。その度に、どの音を聴かせたいのか・どの音を響かせたいのか を考えての練習が必要になってきます。そのためには、そこまでの基本の弾き方、 メロディーを大きく伴奏を小さく弾く、という基本ができるようになっていないと、この先の弾き方学習は難しくなってきます。何事も1つ1つの積み重ねが 大事。自分の演奏する曲の、聴かせたい音を考えて練習をしていくようにしましょう。

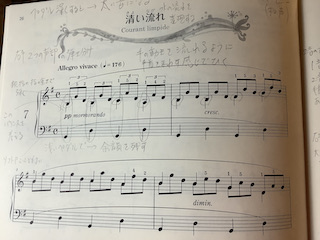

2ページの曲を1週間で弾いてきた生徒さんは、小学3年生。クリスマス会で演奏する曲を、1週間で両手奏まで仕上げてきてくれたので、音楽の作り方を

学習してもらうことに。スラスラ弾けている曲でないと、弾き方の説明や強弱の入れ方などの音楽性については、指示することができません。

弾けていない曲に対しては、まずは弾けるようにすることが先決。弾けている生徒さんに対しては、その先のレッスンを行っています。

2ページの曲を1週間で弾いてきた生徒さんは、小学3年生。クリスマス会で演奏する曲を、1週間で両手奏まで仕上げてきてくれたので、音楽の作り方を

学習してもらうことに。スラスラ弾けている曲でないと、弾き方の説明や強弱の入れ方などの音楽性については、指示することができません。

弾けていない曲に対しては、まずは弾けるようにすることが先決。弾けている生徒さんに対しては、その先のレッスンを行っています。何度かピティナ・ステップにも参加をされている生徒さん、その度に曲の強弱についてのお話をしてきました。同じフレーズが何度か出てくるような 曲や、繰り返しをすることで同じフレーズを演奏する曲については、同じフレーズだから同じに弾くのもありですが、1回目と2回目では、強弱を変えて 演奏すると、表情豊かな曲になります。そのようにあらかじめ強弱が指定されている曲の場合は、楽譜の中の強弱記号通りに演奏すれば良いですが、 あまり詳しく強弱の指定がされていない場合は、自分で音楽を作るようにしていきましょう。ポピュラー曲であれば尚のこと、自由な音楽表現が可能 ですから、自分で考えて弾いてみるとよいでしょう。

同じフレーズが2度続く場合は強い・弱い もしくは 弱い・強い で表現を変えますが、 3度4度と出てくる場合は、出てくる度にだんだん強くしていく・だんだん弱くしていく なども考えられます。音楽の作り方として他には、音形が上がって いる場合はだんだん強く、音形が下がっている場合はだんだん弱く など、音楽の基本の作り方が存在します。が、それらは楽譜の中に何も指定がされて いない時であって、楽譜の中で細かく指定がされている場合は楽譜優先です。まずは、楽譜通りが基本。楽譜通りというのは、音ミスやリズム間違いが ないことも含まれます。その上で自分なりの音楽が表現できるようになると素晴らしいです。同じ曲でも、弾き手によって強弱のつけ方や表現の仕方が 違ってくるのは「個性」が表れるから。まずは基本の音楽の作り方を学習していきましょう。

このテキストで気を付ける点は、まず、指・手の形。習い始めで身につけるべき基本の手の形ができるようにしていく こと。手首が下がらないようにすることも大切です。いつもいつも綺麗なアーチ型で弾くことはできないピアノですが、ピアノ学習の最初の 段階では、そのアーチ型を身につけます。ピアノ学習が進むと、音形が広がったり、丸く柔らかな音を出すために指を少し寝そべらせて弾いたりなども ありますが、最初は基本の手の形を身につけたいもの。基本ができてから様々な弾き方を学んでいきます。その手の形を保ちながら、例えば2音のフレーズの 弾き方や装飾音符の弾き方、指のトンネルの作り方・・・など学ぶようになっています。臨時記号やフェルマータなどの弾き方も学びます。教則本の進みが 早い生徒さんになると、バーナムテクニックのテキストの方が遅れてくる場合もありますが、大抵は、先にバーナムで弾き方学習に入ります。

そしてもう1つ、こちらのテキストでの重要な役割は耳を育てること。実はこのテキストのピアノレッスンでは、同じピアノ音での伴奏を流しての合わせ練習 をしています。簡単に入れるような伴奏もありますが、結構、真剣に聴いていないと自分が演奏を始めるタイミングがわからない曲もあります。何拍子の 曲なのか、それを何小節分聴いてから演奏を始めるのか、耳を澄ましていないと入ることができません。集中力が問われます。日頃、自分一人でのソロ演奏が 多いピアノですが、音楽をやっていく上では他の人の音を聴くことはとても大事。学校の合奏などもそうですね。自分ばかりが必死に演奏をしていても、周り の音に合わせる気もちがなければ合奏は成り立ちません。自分の演奏をしながら他の人の音にも意識ができる・注意ができる余裕が必要ですし、身につけて ほしい技です。それをバーナムテクニックを使ってやっています。静かに気持ちを集中させて聴き取るようにしましょう。

最後に忘れてはならない ことは、このバーナムで学習をした弾き方を、教則本の練習やその他の全ての曲の練習に取り入れること。つい先日も大人の生徒さんでしたが「弾き方を 習ってこなかったので、今回、やっと2音のフレーズの弾き方がわかりました」と、おっしゃっていました。「これを練習曲に生かさないとダメなのですね」 ともおっしゃっていました。その通り。生徒さんたちは、これはこれ、そっちはそっち、と言った感じで、別物として練習をされていますが、これは練習曲に 生かさないとダメなものです。だってピアノの弾き方学習をしているわけですから・・・・。是非、1つ1つの弾き方を曲に取り入れて、表現豊かな曲に仕上げて いきましょう。

私はペダルを使用する年齢については、小さければ小さいほど良いと思ってい ます。が、ペダルは演奏のマイナスを補うものではないので、まずは指だけでの演奏ができていないとペダルを使用することは難しいです。指が動いていない ところへ足も動かす・・・となると、簡単ではないからです。そしてもう1つの大きな問題は、身長問題。ペダル練習をやりたいなぁと思っても、ある程度の 身長がなければピアノのペダルを良い状態で踏むことができません。遊びで踏むわけではありませんから、体の状態を崩さずに踏むことができるかどうか、が 重要です。教室には足台にペダルがついたものを使用していますから、身長の小さな生徒さんでもペダルを使用することが可能になっています。ただこれも、 自宅で同じものをご用意できる生徒さんでないと、ペダル学習に入ることができません。ペダルは自宅での練習が必ず必要になってきますので、教室だけでの ペダル練習では身につかないからです。

先日、大人の生徒さんですが左足で踏むソフトペダルを急遽入れていただきました。ペダルは踏む回数を 増やして、慣れて上手になっていく部分が大きいですですから、小さな年齢から始めることがベスト。環境が整っているのであれば、どんどん踏んでもらいたい ペダルです。初めてソフトペダルを踏んだという大人の生徒さん、やはり最初はピアノの鍵盤が右にスライドしたことに驚かれていました。まぁ、びっくり しますよね?壊れちゃったんじゃないかと思うようです。右のペダルは音の濁りに気をつけながら踏むペダルですが、左のペダルは体幹がしっかりしていないと 踏めないペダルです。踏み込む技術というよりは、しっかりした体作りが必要になる感じです。それぞれに、やってすぐにできるようにならないペダルですから、 やはり慣れが必要になってきます。どんどん踏んで、どんどん失敗して?上手になっていきたいペダル。ペダルに慣れてプラスαの演奏を目指しましょう。

小学生の生徒さんを対象としたクリスマス会を、学校最終日の24日に行いました。今年は兄弟・姉妹関係で年長の生徒さんお二人にも声をかけさせてもらい

ました。いつものレッスン室で行う小さなクリスマス会ですが、一人2曲の演奏もしっかり行うクリスマス会です。会の最初に、お友達の演奏は静かに聴くこと・

演奏する時には間違ってもつっかかっても頑張ること・・・などの前置きをお話ししてから始めましたが・・・・。

小学生の生徒さんを対象としたクリスマス会を、学校最終日の24日に行いました。今年は兄弟・姉妹関係で年長の生徒さんお二人にも声をかけさせてもらい

ました。いつものレッスン室で行う小さなクリスマス会ですが、一人2曲の演奏もしっかり行うクリスマス会です。会の最初に、お友達の演奏は静かに聴くこと・

演奏する時には間違ってもつっかかっても頑張ること・・・などの前置きをお話ししてから始めましたが・・・・。今年は4人のお休みがあり、合計 7人での開催となりました。過去には12~13人の生徒さんたちと行ったこともあるクリスマス会ですが、少し少なめの7人。7人全員が2曲づつ演奏をしても、 1時間もかかりません。正味45分程度の演奏時間。それなのに、静かに聴くことができない生徒さん。一体どういうこと?途中で何度か注意を促しましたが、 すぐに隣のお友達に話しかけたり、何かしらの音を出したり・・・・。学年の大きな生徒さんの中には、見かねて注意をしてくれる生徒さんもいらっしゃい ました。はっきり言って、小学校に行っていない年長の生徒さんが、静かに他のお友達の演奏を聴いてくれています。いい加減にしなさい!小学生💢もちろん、 きちんとできている生徒さんがほとんど。ほぼきちんとできています。そんな中、きちんとできない生徒さんって・・・・?

私のピアノ教室の生徒さん には、その場その場に合った行いができて欲しいと思っています。教室の生徒さんである前に、せめて小学校に上がっている生徒さんであれば、その場にふさわ しい行いはできるべき。そのためには、日頃の保護者の方の姿勢が問われると思います。例えば・・・・スーパーなどで走り回っているお子さんがいると します。子供は元気が1番!少々走り回っても大丈夫でしょうか?それは違いませんか?ここで保護者がしっかりと叱ることができなければ、子供は走り回っても 大丈夫だと思ってしまいます。また、叱る時も「他の人に怒られるから走ってはいけません」本当にそうでしょうか?他の人が怒らなければ走ってもいいの? 違いますよね?他の人の迷惑だから走ってはいけないのです。きちんと何故ダメなのか・どういう態度であるべきなのか、を話して聞かせないと、子供は いつまでたってもできないまま。私が厳し過ぎますか?

「子は親の鏡」と言う言葉をご存知でしょうか?子供の振る舞いを見れば、親の考え方や 躾の仕方がわかると言う意味で使われます。きちんとできている生徒さんたちを見ていると、「しっかり躾をされているのだなぁ」と、感じます。勉強が できることはもちろん大事。でも、勉強だけができていれば何でもいいわけではありません。毎日の生活を一緒にしていて、誰よりも長い時間を過ごしている 親子、それだけに親の言動や行動・考え方が子供に強い影響を与えます。みんなが楽しく過ごす為には、その場その場に合った振る舞いができるように していく必要があります。せめて、他のお友達の演奏を静かに聴く態度は身につけて欲しいです。

12月も終わりになってきました。学校は冬休みに入っていると思います。1年間を振り返ってみて、ピアノの成長は感じられているでしょうか?弾けるように

なった曲は増えましたか?

「〇〇ちゃんより進んでいる」「〇〇ちゃんより上手」と言った具合に、ついつい他のお友達と比べてしまうことも あるのですが、その前に、1年前の自分・昨日の自分と比べてどうなっているでしょうか?自分よりもできていないお友達と比べるのではなく、自分の中での 上達を比べてみましょう。結局は自分がどれだけ弾けるようになっているのか・何ができるようになったのか、テキストが進んでいるのか・・・・など上達が 認められれば、成長もしているということ。ぴあのどりーむ・ピアノ弾けるよ・ブルグミュラーあたりを学習している生徒さんならば、1年前のテキストと 比べて進んでいることが望ましいです。1年前も今も、理由もないのに(受験など)同じようなページで止まっていたり、曲が進んでいなかったりしている 場合は、何が原因でそうなってしまっているのかを考える必要があります。

最終的には、自分が弾きたいと思う曲を演奏できるようになれば良いと 思いますが、その為には、音読みやリズム取りができなければなりません。そしてもう1つ大切なことは、それらを自由に弾くことができる指を作らなければ いけないこと。音もリズムも頭の中では理解をしていても、指が動かなければ弾くことはできません。16分音符などの速いリズムが出てきた時に、指が 滑っているようでは正しく弾くことができませんから、1本1本独立した指を作ることも大切です。ピアノは頭の中だけで弾くわけではなく、実際には指を 動かして弾きますから、自由に動く指・しっかりとした響きを出せる指を作ります。じゃ、その指を作るために大切なことは?手の形・手首の位置です。 元を辿っていけば、基本がしっかりできているかどうか。全てここからスタートです。自分には何が足らないのか・何ができていないのか、今一度、考えて みましょう。

昨日よりも上手になった、1週間前よりも弾けるようになった・・・など、まずは過去の自分と比べてみることから始めましょう。 冬休みだからピアノばっかり頑張って!なんてことは言いません。遊びも大事。様々な経験は、ピアノ演奏にも影響を及ぼしますから、適度に遊んで適度に ピアノ練習をしてくださって大丈夫です。頑張り過ぎないピアノ練習で、自分の中の成長を感じられるピアノライフを送っていきましょう。

「〇〇ちゃんより進んでいる」「〇〇ちゃんより上手」と言った具合に、ついつい他のお友達と比べてしまうことも あるのですが、その前に、1年前の自分・昨日の自分と比べてどうなっているでしょうか?自分よりもできていないお友達と比べるのではなく、自分の中での 上達を比べてみましょう。結局は自分がどれだけ弾けるようになっているのか・何ができるようになったのか、テキストが進んでいるのか・・・・など上達が 認められれば、成長もしているということ。ぴあのどりーむ・ピアノ弾けるよ・ブルグミュラーあたりを学習している生徒さんならば、1年前のテキストと 比べて進んでいることが望ましいです。1年前も今も、理由もないのに(受験など)同じようなページで止まっていたり、曲が進んでいなかったりしている 場合は、何が原因でそうなってしまっているのかを考える必要があります。

最終的には、自分が弾きたいと思う曲を演奏できるようになれば良いと 思いますが、その為には、音読みやリズム取りができなければなりません。そしてもう1つ大切なことは、それらを自由に弾くことができる指を作らなければ いけないこと。音もリズムも頭の中では理解をしていても、指が動かなければ弾くことはできません。16分音符などの速いリズムが出てきた時に、指が 滑っているようでは正しく弾くことができませんから、1本1本独立した指を作ることも大切です。ピアノは頭の中だけで弾くわけではなく、実際には指を 動かして弾きますから、自由に動く指・しっかりとした響きを出せる指を作ります。じゃ、その指を作るために大切なことは?手の形・手首の位置です。 元を辿っていけば、基本がしっかりできているかどうか。全てここからスタートです。自分には何が足らないのか・何ができていないのか、今一度、考えて みましょう。

昨日よりも上手になった、1週間前よりも弾けるようになった・・・など、まずは過去の自分と比べてみることから始めましょう。 冬休みだからピアノばっかり頑張って!なんてことは言いません。遊びも大事。様々な経験は、ピアノ演奏にも影響を及ぼしますから、適度に遊んで適度に ピアノ練習をしてくださって大丈夫です。頑張り過ぎないピアノ練習で、自分の中の成長を感じられるピアノライフを送っていきましょう。

純粋に結果を 発表しますと、1番曲数が多かったのは、258曲をマスターした未就学児の生徒さん。次に多いのは156曲で、こちらも未就学児さん。未就学児の生徒さんは、 ほとんどが100曲越えです。小学生の生徒さんだけで見ると、125曲、88曲、78曲と続きます。未就学児の生徒さんの258曲、小学生の生徒さんの125曲の どちらの生徒さんも、日頃の練習量がしっかり確保されている生徒さんなので、ある意味、当たり前の結果だと思いました。2021年の途中からピアノ教室に 入会されている生徒さんもいらっしゃるので、一概に 頑張った・頑張っていない とは言えませんが、1年間を通して学習している小学生の生徒さんならば、 せめて50曲は達成してほしいところ。自分のマスターカードは手元にあるはずですから、1年間にどれくらいの曲をマスターしたのか確かめてみましょう。

1曲が長い曲を練習している中学生や高校生以上の生徒さんになると、マスターする曲の数は少なくなりますが、それは楽譜を読む力がついていて、 それだけ難しい曲に挑戦をしている証でもあります。ここまでくると、楽しいピアノライフを送ることができますから、是非是非、楽しく好きな曲が弾ける ところまで頑張っていきましょう。1月からは気持ちも新たに、2022マスターカードの始まりです。自分が納得のできる結果を目指して、頑張っていきましょう。