講師から

2022年、新しい年がスタートしました。皆様、どのように新しい年を過ごされたでしょうか?先日、何気にテレビを見ていたら、野球の田中将大さんが

高校生を指導している場面でした。高校生に向かってお話をされていたのですが、「野球をやっているのは自分の為でしょう?お父さんでもお母さんの為でも

ないよね?だったら、野球を楽しくやって欲しい」と、お話をされていました。楽しい野球?と思って見ていたのですが、その後に「楽しく野球をするためには、

自分にどんな練習が必要か?何が必要か?何が足らないか?何をしなければならないか・・・・」と、お話が続きました。ああ〜なるほどね〜。そこに行き着く

のですね・・・・。結局、「楽しい」に行き着くまでには、大変な練習や苦しい練習もあるのですよ・・・と、いうことではないかと思いました。ピアノも

一緒ですね。楽しく弾く為には、それまでの練習や楽譜の読み方や音読みなど、いろいろと学習することがあります。自分に何が足らないのか、何をしなければ

ならないのか?楽しく弾く為に、時には辛いこともあるかもしれません。ピアノに限らず練習なんて、楽しくありませんし。むしろ、辛いことが多い。それでも、

ここを乗り越えた先に楽しいピアノが待っていますから、乗り越えて欲しいと思います。

生徒さんお一人お一人、弾きたいと思う曲も違いますし、 目標にしていることも違うと思います。できるだけ生徒さんの希望に沿う形で、お手伝いをしていきたいと思っています。ですが、練習するのは生徒さん、頑張る のも生徒さん、あなたです。何だか他人事のようになっていますが、私が弾けても仕方がありません。楽しいピアノを目指して、今年も頑張っていきましょう。 今年もどうぞよろしくお願い致します。

生徒さんお一人お一人、弾きたいと思う曲も違いますし、 目標にしていることも違うと思います。できるだけ生徒さんの希望に沿う形で、お手伝いをしていきたいと思っています。ですが、練習するのは生徒さん、頑張る のも生徒さん、あなたです。何だか他人事のようになっていますが、私が弾けても仕方がありません。楽しいピアノを目指して、今年も頑張っていきましょう。 今年もどうぞよろしくお願い致します。

今年は1月5日にピアノレッスンがスタートしました。午前中から高校生さんや大人の生徒さんがお見えになりました。学生さんたちは冬休みの期間ですが、

午後から部活動の予定が入っている生徒さんが多く、空いている午前中にレッスンにいらっしゃっています。お互いに時間の融通がきくのであれば振替も可能

ですから、どうぞ遠慮なくご相談ください。

今年は1月5日にピアノレッスンがスタートしました。午前中から高校生さんや大人の生徒さんがお見えになりました。学生さんたちは冬休みの期間ですが、

午後から部活動の予定が入っている生徒さんが多く、空いている午前中にレッスンにいらっしゃっています。お互いに時間の融通がきくのであれば振替も可能

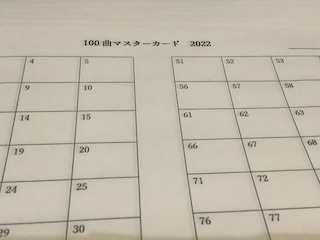

ですから、どうぞ遠慮なくご相談ください。100曲マスターカードも新しい年に入りましたので、また0からのスタートとなります。100曲の合格が 難しくても、せめて50曲は進んでいけるように頑張っていきたいですね。「がんばったBOX」にも新しい小物を入れてあります。小さな生徒さんも大きな 生徒さんも、自分のペースで頑張ってもらえたらと思います。午前中にいらっしゃった生徒さんたちは、「冬休み、たくさん遊んだ〜」と、ピアノの練習が あまりできなかったようでした。それも良いと思います。今週は大抵の学校で学校生活が始まりますから、体調を整え生活時間も整えて、またピアノに向かう 時間を作るようにしてください。振替が入っている生徒さんもそうでない生徒さんも、自分のレッスン時間を忘れないようにしてレッスンへお越しください。 楽しく、時には厳しいピアノレッスンのスタートです。

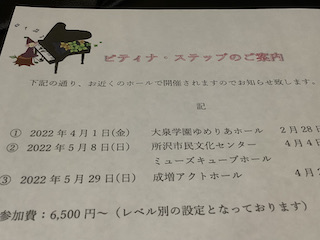

4月・5月に開催されるピティナ・ステップが発表になっています。既に今年のレッスンが始まっている生徒さんへは、ご案内をお渡ししています。

4月は大泉学園ゆめりあホール、5月は所沢市民文化センター ミューズキューブホール、また成増アクトホール でも開催予定です。参加される場合の

参加費用ですが、今年度から少し改訂が入りまして6500円〜となっております。レベル別に設定されており、レベルが上がれば演奏時間も多く設定されて

います。評価の基準も上がっていきますから、難しいレベルで参加するから良い・悪い ということはありません。自分のレベルに見合った曲で参加される

のが1番良いと思います。また、習い始めたばかりで、ドレミしか弾けないと言ったお子様でも参加できるように設定されています。コンクールではありません

から、気軽に(練習はがんばってもらいますけど)参加できるかと思います。

4月・5月に開催されるピティナ・ステップが発表になっています。既に今年のレッスンが始まっている生徒さんへは、ご案内をお渡ししています。

4月は大泉学園ゆめりあホール、5月は所沢市民文化センター ミューズキューブホール、また成増アクトホール でも開催予定です。参加される場合の

参加費用ですが、今年度から少し改訂が入りまして6500円〜となっております。レベル別に設定されており、レベルが上がれば演奏時間も多く設定されて

います。評価の基準も上がっていきますから、難しいレベルで参加するから良い・悪い ということはありません。自分のレベルに見合った曲で参加される

のが1番良いと思います。また、習い始めたばかりで、ドレミしか弾けないと言ったお子様でも参加できるように設定されています。コンクールではありません

から、気軽に(練習はがんばってもらいますけど)参加できるかと思います。神田ピアノ教室では、教室独自のピアノ発表会を開催しておりません ので、こちらのピティナ・ステップを発表会の場として紹介させていただいております。大きなホールで、多くの人の前で演奏できる貴重な場です。弾き手の マナーや聴き手のマナーを学習するのも良いと思います。日頃の練習の成果を試す場として、本番力をつける場として活用してみてはいかがでしょうか? アドバイザーの先生方からメッセージをいただけるので、今後の目標ができたり楽しく続けるきっかけにもなるかと思います。既に申し込みが始まっている 会場もあります。こちらの3箇所の会場は人気のホールとなっておりますので、参加を希望される生徒さんはお早めにお知らせくださいませ。

入会を希望される生徒さんの中には、既に他の ピアノ教室に通われている(いた)生徒さんもちらほらいらっしゃいます。お引っ越しで教室を変わることは珍しくありませんが、時々、「楽譜を読めるように したい」「ピアノは弾けるけれど楽譜が読めていない」と、移ってこられる生徒さんもいらっしゃいます。なぜそんなことに?お子様に楽譜を読める力をつけた いのであれば、保護者が先回りをしてはいけません。手も口も出してはいけません。楽譜にドレミを書いたり、音符に色塗りをするのもやってはいけません。 なぜなら、楽譜の中の音符を読むのではなく、ドレミの仮名を読んだり色音符で判別するようになるからです。それでは楽譜を読む力は養われませんよね?

お子様がピアノを弾くことができるようになるのは、決して私の力ではありません。それはお子様本人の力。お子様が頑張った成果です。覚えるべき ことを覚えてくれたから。私はちょっとしたヒントを出したり、覚えやすい方法をお話しているだけ。頑張るのは生徒さん本人。練習するのも生徒さん。私は 横でギャーギャーと文句を言っているだけ。こんな私のレッスンですが、新しい生徒さんたちも頑張っています。玉紐つまみもこんなに綺麗な形でできるように なっています。将来のピアノ男子・ピアノ女子に向かっていきましょう。

最近、めっきり上達をしてきた小学2年生ピアノ男子。春に行われるピティナ・ステップにも参加予定で、ますます上達に拍車がかかりそう。そんな生徒さんの

宿題の曲は跳躍の曲。スタッカートの和音を弾いて鍵盤移動、また元に戻ってスタッカートの和音、鍵盤移動・・・・の繰り返し曲です。和音から低音部の

音を弾くのには休符が間にあることもあってミスなく弾けています。問題はその後。元の和音に戻るのですが、休符があるわけではありませんから即座に手の

移動をしなければなりません。そうすると・・・正しい音が弾けない生徒さん。ドミソを弾いて欲しいのに、レファラになったりドミラになったり、音が安定

しません。まぁ、跳躍って難しいですからね・・・。

最近、めっきり上達をしてきた小学2年生ピアノ男子。春に行われるピティナ・ステップにも参加予定で、ますます上達に拍車がかかりそう。そんな生徒さんの

宿題の曲は跳躍の曲。スタッカートの和音を弾いて鍵盤移動、また元に戻ってスタッカートの和音、鍵盤移動・・・・の繰り返し曲です。和音から低音部の

音を弾くのには休符が間にあることもあってミスなく弾けています。問題はその後。元の和音に戻るのですが、休符があるわけではありませんから即座に手の

移動をしなければなりません。そうすると・・・正しい音が弾けない生徒さん。ドミソを弾いて欲しいのに、レファラになったりドミラになったり、音が安定

しません。まぁ、跳躍って難しいですからね・・・。「それさぁ、鍵盤を睨んでないでしょ?睨みが足らないよ」と、何とも物騒な言葉かけ。一体何の レッスン?って感じですが、ピアノ男子の生徒さんに声をかけました。「低音部を弾いているときに、伸ばしている音をじっと見ているのって無駄じゃない? 間違いなく弾けて伸ばすだけだったら、弾いている音をじっと見るのではなく、次に弾かなければならないドミソの鍵盤を睨んでごらんよ」次に弾くべき 鍵盤を睨みつけておいて、そこに手を持ってくると、あら不思議、ミスなく弾けちゃいます。私が思う通りに弾けるようになった生徒さん、1回で弾けるように なったことに私も驚きましたが、生徒さん自身が1番驚いている様子。弾けたことに嬉しそう。跳躍を伴うピアノ曲は、ピンポイントで鍵盤の確認をしておく ことで、手が迷わずサッと移動することができます。パパッと目で確認をする動作、身につけたいです。

跳躍に限らずですが、ピアノ演奏は、今弾いて いる小節の1~2小節先を目で追い頭で考えながら演奏をします。先々を見ながら演奏をし、音楽の流れを止めないことが重要です。今弾いている小節の音に 掛かりきりになってしまい、次に弾く音が疎かになってしまうと、ミスも起こりやすく音楽の流れが止まってしまうことに繋がります。実はこれが1番ダメ。 音楽の流れを止めない演奏、先々を考えた演奏を目指していきましょう。

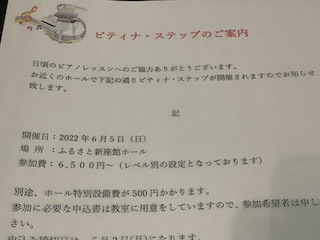

4月・5月のピティナ・ステップ開催のお知らせをお渡ししています。既に参加を希望する生徒さんもいらっしゃいますが、今回、新たに6月にふるさと

新座館ホールでの開催が決定致しましたので、お知らせいたします。

4月・5月のピティナ・ステップ開催のお知らせをお渡ししています。既に参加を希望する生徒さんもいらっしゃいますが、今回、新たに6月にふるさと

新座館ホールでの開催が決定致しましたので、お知らせいたします。教室ホームページの「お知らせ」欄から見ていただくと、ホールの詳細が 確認できます。こちらのホールは地下にあるホールとなっています。1階は地元野菜の販売所があるのですが、ご存知でしょうか?こじんまりとした小さめの ホールで、綺麗なホールです。1名の参加者につき5名までの付き添いが可能となっております。大きな舞台で演奏をすることはドキドキして緊張もしますが、 これからの様々な場面での本番力につながっていきます。何度も経験を積むことによって本番に強くなったり、舞台度胸が養われたり。また、他のお友達の 演奏を聴いて、弾きたい曲が見つかったり頑張る気持ちが芽生えたり。様々な良い経験ができる舞台です。一度、ご検討をされてみてはどうでしょうか? 参加を考えている生徒さんは、お知らせください。

レッスンが始まって生徒さんに練習曲を弾いてもらいます。1小節目でリズム間違いで止まったり、出だしの音が違ったり・・・・。いやいやいや、何やってんの

?って言うのが私の正直な感想です。出だしの音が違うっていうのは論外。だって何もないところからの弾き始めなのに、その音が違うっておかしいでしょ?

2~3小節目あたりでもう一回弾き直すことも、やはりやっちゃいけないことです。

レッスンが始まって生徒さんに練習曲を弾いてもらいます。1小節目でリズム間違いで止まったり、出だしの音が違ったり・・・・。いやいやいや、何やってんの

?って言うのが私の正直な感想です。出だしの音が違うっていうのは論外。だって何もないところからの弾き始めなのに、その音が違うっておかしいでしょ?

2~3小節目あたりでもう一回弾き直すことも、やはりやっちゃいけないことです。今回たまたま、大人の生徒さんのレッスンでの話ですが、中学生の 生徒さんにも小学生の生徒さんにも、同じことをやってしまう生徒さんがいらっしゃいます。ひどい生徒さんになると、同じことを2~3回繰り返してから、よう やく曲の最後まで行き着く生徒さんも。初めて見る楽譜で起こっているのではありません。自宅練習してきた曲ならば、曲の雰囲気もどんな曲なのかもわかっている 曲のはず。練習をしてきたよく知っている曲なのに、最初の2〜3小節で崩れてしまうのは何故?それって原因は1つ。曲を弾き始める準備ができていないから。 指の準備も心の準備も整っていないまま弾き始めると、こう言うことが起こってしまうのです。

「よし、今から頑張って弾くぞ!」と思いながら 鍵盤の上に指を置きますから、間違った鍵盤の上に指を置くなんてあり得ません。実際にピアノの音を出す直前には、演奏する曲の2~3小節分を頭の中で確認 をするので、曲の最初で何回も弾き直すなんて、これまたあり得ません。そう、頭の中で曲のシュミレーションをやっているでしょうか?何の音から始まって いたかな?鍵盤のどこの位置から弾き始めるかな?はもちろん、どんな速さで弾こうかな?どんなリズムの曲だったかな?など、頭の中で一度、シュミレー ションをして欲しいのです。そうして深呼吸をしてから弾き始めることで、呼吸も整って落ち着いて弾き始めることができます。私のピアノレッスンでは、 未就学児の小さな生徒さんにも、同じように頭の中でのシュミレーションをしてもらうようにお話をしています。曲を弾く準備を十分に整えてから弾き始める ように心がけましょう。

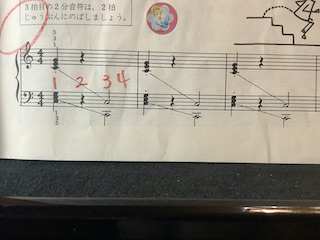

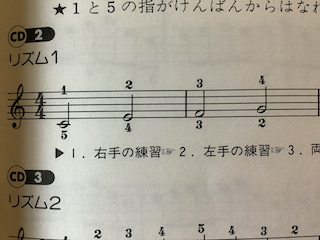

8分の6拍子の曲の練習に差し掛かった年長の生徒さん。これに差し掛かると少しやっかい?です。分母が8の曲の練習は、1拍の音符が8分音符になるため、

今まで覚えてきた1拍の音符の長さとは違ってきます。・・・と言うのも、今までに練習してきた曲は4分の3拍子や4分の4拍子。分母が4の曲の場合は、1拍の

音符は4分音符ですが、分母が8の曲になると1拍の音符が8分音符になります。これまでにも拍子の考え方を記してきましたが、頭の中は整理されているで

しょうか?

8分の6拍子の曲の練習に差し掛かった年長の生徒さん。これに差し掛かると少しやっかい?です。分母が8の曲の練習は、1拍の音符が8分音符になるため、

今まで覚えてきた1拍の音符の長さとは違ってきます。・・・と言うのも、今までに練習してきた曲は4分の3拍子や4分の4拍子。分母が4の曲の場合は、1拍の

音符は4分音符ですが、分母が8の曲になると1拍の音符が8分音符になります。これまでにも拍子の考え方を記してきましたが、頭の中は整理されているで

しょうか?4分の4拍子の曲を弾いている時には、4分音符は1、8分音符は1つの半分、付点2分音符は3・・・と覚えてきました。音符の長さは 正確に数えなければ曲が崩れてきますので、徹底的に覚えてきたと思います。小さな生徒さんにはお菓子を使って音符の長さ確認をしたり、練習をしている 曲の中で確認をしたり・・・・。ここまでの音符の長さが正確に理解できていないと、8分の6拍子の曲を弾く時の音符の長さでつまづいてしまいます。 8分の6拍子の曲を弾く時の4分音符は2、8分音符は1、付点2分音符は6となりますが、ごっちゃになっていませんか?頭の中が整理されないまま、8分の6拍子の 曲に進んでしまうのは危険なので、8分の6拍子の曲を学習するまでに、4分の4拍子の時の音符の長さを覚えるようにして欲しいです。

冒頭に登場 した年長の生徒さんのお母様にも「音符の長さを完璧にしていないと、先に進むことができません。ゆっくりでいいので覚えるようにしていきましょう」と、 伝えてありました。すると冬休みの間に特訓をされたと言う生徒さん。レッスンではスラスラと2通りの音符の長さを言えるようになっていました。いやいや、 これかなり高度な技だと思います。未就学児さんで2通りの音符の長さを理解するなんて、相当な特訓の成果?生徒さん(もちろんお母様も)頑張ってくださった のですね・・・・。少しづつ難しくなってきたピアノ。ですが、弾ける曲が確実に増えてきています。1つ1つ理解を深めて更に飛躍できるよう、生徒さんを 応援していきたいと思います。

4月以降のピティナ・ステップの参加要項が教室に届いています。お知らせ欄にも載せてありますが、生徒のみなさんへもピティナ・ステップのご案内お便りを

お渡ししています。ステップ参加を希望されている生徒さんへのお渡しとしていますが、御入りの用の生徒さんは申し出てくださいませ。

4月以降のピティナ・ステップの参加要項が教室に届いています。お知らせ欄にも載せてありますが、生徒のみなさんへもピティナ・ステップのご案内お便りを

お渡ししています。ステップ参加を希望されている生徒さんへのお渡しとしていますが、御入りの用の生徒さんは申し出てくださいませ。ステップに 参加をする方法として2通りの参加方法がありますが、お子様の参加方法としては、23ステップという課題曲と自由曲の2曲を演奏する方法をオススメして います。何故かと言うと、レベル別で参加することにより、そのレベルの合格をもらえるということ=認められたという安心感や嬉しさを感じることができる、 もう1つは段階を追ってレベルアップをする上達を感じられること、の理由からです。レベルに合った課題曲を演奏しますので、レベルが上がれば難しく なっていきます。それらを1つ1つ上がっていくことで、生徒さんにも保護者にも上達が感じられ、ピアノに対するモチベーションを保つことができます。

課題曲はピティナ側から提示されている曲の中から選曲しますが、もう1曲の自由曲は時間の制限が課されているだけで、基本は自由。販売されて いる楽譜の曲であれば何でも良いのですが、自分が習っていない弾き方の入った曲や学習をしていない記号が入った曲の演奏は、常識的に考えて無理です。 そうなると、自分が学習をしてきた範囲の内容で自由曲を決めることになるのですが、初心者の生徒さんであれば弾ける曲も限られてきます。そんな場合は、 どのような曲が好みなのか(ゆっくりした曲、短調のもの悲しい曲、明るい感じの曲・・・など)を生徒さんにお聞きしています。何度も参加をされた生徒 さんになると、私の方も生徒さんの好みがわかってくるようになりますが、小さな生徒さんの場合は、自分の知ったメロディーの曲を好まれる場合もあります。 生徒さんのレベルと演奏曲を合わせていくことは意外に大変なのですが、これが楽しく感じる時間でもあります。(弾きたい曲を見つけてやるぞ!と、張り切って います)ですから、ステップに参加をされる生徒さんたち、お好みの曲を遠慮せずに知らせてくださって構いません。もちろん、100%見つけられると言う 約束はできないのですが・・・。

生徒さん達の動向を見ていると、自分が弾けるレベルよりも簡単な曲を好む生徒さんが多いように思います。 石橋を叩いて渡るタイプなのかな?講師としては、ちょっと難しいくらいの曲に挑戦してほしい気持ちが大ありなのですが、そんな生徒さんは1人か2人ほど。 まぁ、本人が弾きたいと思う曲で参加をすることが1番なので、できるだけ生徒さんの意向に沿って演奏曲を決定したいと思っています。弾きたい曲を演奏する ピティナ・ステップで、日頃の練習の成果を発揮してみましょう。

ピアノ演奏は本来、優雅に弾くもの。大変な曲だから・・・難しい曲だから・・・と言って、髪の毛を振り乱して弾くでしょうか?髪の毛を 振り乱して・・・は言い過ぎかもですが、どんなに難しくても、大変な曲でも、その大変さを他の人にはわからないように弾きましょう。大変なんだけど、 他の人には「かんた〜ん」に弾いているように見せるのがいいですね。手の交差曲も同じで、手の移動距離が長くなる分、慌てて手を持っていくとミスタッチも しやすくなります。弾いて欲しい音ではない音が出てしまう原因になりますから、優雅にリズミカルに手の移動ができるようになると良いでしょう。リズミカルに 手の移動をする為には、手の移動をする直前ではなく、その少し前からタイミングを計って移動する準備をしておく必要があります。「手」そのものの準備も 必要ですが、肝心なのは気持ちの準備。自分の気持ちが手を移動する準備に入っていないと、優雅な動きにはなりません。

ピアノ演奏には手の動き などの物理的な準備も大事ですが、「こう弾くぞ!」と言う気持ちの整理、気持ちの準備が重要です。自分がどのように弾きたいのかの思いがなければ、思うよう には弾けないもの。思ってもないことを演奏で表現することはできません。いつの時にも優雅な動きで、手の移動はリズミカルに行ってこそ、見た目にも 綺麗な弾き姿になります。「必死で弾いています」の弾き方にならないように気をつけましょう。

大人の生徒さんにも子供の生徒さんにもいらっしゃいますが、鍵盤の上を指が触る感じで弾いてしまう生徒さん。ピアノから音は聞こえてきますが、音に深みが

感じられない。なんて言うか、ただただ弾いているような・・・・。鍵盤の上で指がしっかりと留まることができないと、指が鍵盤の上を滑ってしまいます。

そうすると、深みがない薄い音になります。鍵盤の上に留まる指を作ることが必要です

大人の生徒さんにも子供の生徒さんにもいらっしゃいますが、鍵盤の上を指が触る感じで弾いてしまう生徒さん。ピアノから音は聞こえてきますが、音に深みが

感じられない。なんて言うか、ただただ弾いているような・・・・。鍵盤の上で指がしっかりと留まることができないと、指が鍵盤の上を滑ってしまいます。

そうすると、深みがない薄い音になります。鍵盤の上に留まる指を作ることが必要ですではなぜ、そんな弾き方になるのかと言うと、一言で 言えばしっかりとした指が出来上がっていないから。指先にグッと力をかけて弾くことができていないからです。ピアノを弾く時にはよく「力を抜いて。力は 入れないで楽に弾きましょう」と声をかけますが、それは、肩や腕、手の甲のことを指すのであって、鍵盤に触れる指先には力がかかります。指先にも本当に 力が入っていない状態では音が出ませんよね?指先には、鍵盤を押す必要最低限の力が必要となります。その力があまりに弱すぎると、鍵盤を押すのではなく 触るような感覚になってしまうのです。

日頃の生徒さんの状態を見て、その生徒さんに合った教材や練習方法を提案させてもらっていますが、 鍵盤の上に留まる指を作るには、指のテクニック強化が必要です。これもまた、ただ弾いている状態から脱する為には、1つの音を2分音符くらいのゆっくり さで弾くこと。これ、ただ長く伸ばして弾いているだけに見えますが、1番注意して欲しいのは指の第一関節。第一関節は内側に入ってはいけない関節です。 力任せに鍵盤を押さえてしまうと、指が押しつぶされて第一関節が内側に入ってしまいますから、鍵盤を押さえている自分の指を観察しながら練習する必要が あります。それ故に、ただ伸ばしているだけの簡単な練習にはなりません。指先にどの程度の力を入れれば、第一関節が内側に入らずに鍵盤の上に留まって いられるのか、その感覚を身につけるには持ってこいの練習方法です。これを繰り返すことで、深みが増した響きの良い音が出せるようになります。

ドレミ・・・とただただ弾いているように見えるピアノですが、軽い音、深い音、柔らかな音・・・・など様々な音の表現があります。指の立て方、鍵盤に対する 指の角度、打鍵のスピードによって、音は同じドレミでも聴こえ方が違ってきます。どの場合でもしっかりとした指が必要です。練習曲が難しくなっていけば いくほど、様々な音が求められます。表現力豊かな演奏をするためにも、鍵盤の上に留まる指を手に入れていくようにしましょう。

8分音符の音階練習曲で気をつけて欲しいことは、バタバタ弾きをしないこと。バタバタ弾きとは、手の甲を上下に動かして大袈裟な動きで弾くことです。

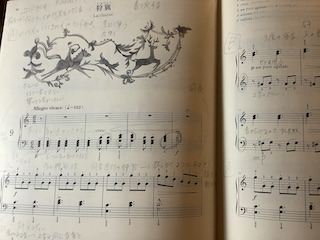

こちらの練習曲は、オレンジバーナムに載っている曲。教室で使用しているバーナムのテキストはテクニックの教材で、弾き方の学習をする教材です。

様々な曲を演奏する上での表現方法を学ぶ教材になります。

8分音符の音階練習曲で気をつけて欲しいことは、バタバタ弾きをしないこと。バタバタ弾きとは、手の甲を上下に動かして大袈裟な動きで弾くことです。

こちらの練習曲は、オレンジバーナムに載っている曲。教室で使用しているバーナムのテキストはテクニックの教材で、弾き方の学習をする教材です。

様々な曲を演奏する上での表現方法を学ぶ教材になります。むらさきバーナムからオレンジバーナムに入った生徒さんは、8分音符の弾き方学習に 入りました。(わかりやすいように色で説明をしますが、むらさきバーナムは基本の手の使い方を通して、様々な表現方法を学びます。オレンジバーナムには 8分音符のちょっと速いリズムがでてきて、その次のピンクバーナムで16分音符のさらに速いリズムがでてきます)ですから、本格的に8分音符のリズムでの 弾き方練習はオレンジバーナムで習得することになります。その速い8分音符で音階を弾き続けることは、まずその速さに慣れなければなりません。そう すると大抵の生徒さんは、一生懸命に速く弾くために、手の甲を大きな動きとともにバタバタさせて弾いてしまいます。一生懸命さは伝わってきますが、その 大袈裟な動き、必要ですか?上下運動ではなくて、横に滑らせるような滑らかな動きでも弾けませんか?そもそも何故、バタバタ弾きで弾いてはいけな いのでしょうか?それは、音が不揃いになるから。音階は粒を揃えて弾いて欲しいのですが、不揃いとは粒が揃っていないこと。例えば音の大きさが大きく なったり小さくなったり・・・音のスピードが一定でなかったり・・・を指します。そんな状態の音階を聴いてみると、乱暴な弾き方に聴こえて綺麗では ありません。またバタバタとしている動きから、見た目にも綺麗ではありません。ピアノって滑らかな動きで優雅に弾くもの。バタバタ弾きからは卒業をしま しょう。

冒頭の生徒さん、わかりやすいように大袈裟に動かしたバタバタ弾きと、手の甲を動かさずに静かに弾く弾き方を見てもらいました。 両方を比べると一目瞭然。早速、生徒さんにもバタバタ弾きにならないように優しく弾いてもらいます。指を上から押さえつけるような弾き方になるバタバタ 弾きでは、ミスタッチも起きやすくなりますが、横の動きで弾いていくとミスタッチもなくなります。やはり滑らかな音・滑らかな動きがいいですね。時には 自分の演奏している手の状態を観察することも大切です。大袈裟な動き、ピアノ演奏には必要ありませんから・・・・。

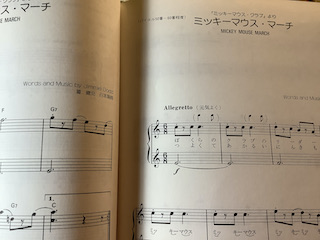

大人の生徒さんから「この小さな音符はどのように弾くのですか?」と、質問がありました。16分音符の少し小さく書いてある2つの音符は、装飾音符になり

ます。装飾音符の基本的な弾き方は、素早くツルン!です。装飾音符という名前の通り、飾りの音符なので堂々とは弾きません。素早くツルン!が正解の

弾き方なのですが、生徒さんから質問のあったこちらの曲の場合は、指を少し寝かせ気味に演奏をしてほしい装飾音符になります。

大人の生徒さんから「この小さな音符はどのように弾くのですか?」と、質問がありました。16分音符の少し小さく書いてある2つの音符は、装飾音符になり

ます。装飾音符の基本的な弾き方は、素早くツルン!です。装飾音符という名前の通り、飾りの音符なので堂々とは弾きません。素早くツルン!が正解の

弾き方なのですが、生徒さんから質問のあったこちらの曲の場合は、指を少し寝かせ気味に演奏をしてほしい装飾音符になります。「指を立てて 綺麗な手の形で弾きましょう」と、どの生徒さんにも声かけをしているピアノレッスンですが、「指を少し寝かせ気味で弾くといいですよ」って急に言われても 戸惑ってしまいますね。まず、指を立てて綺麗な手の形、手首を下げない(落とさない)弾き方は、ピアノを弾く時の基本の弾き方です。ピアノ学習の初めの 段階から気をつけなければならない弾き方になります。ピアノ学習の初めは、1つの指が1つの鍵盤を順番に弾いていきますから、綺麗な手の形で指を立てて 弾けるはず。いや、弾かなければなりません。これが基本の形。ですから、口うるさく指導します。ただピアノ学習も進んでいくと、様々な弾き方・表現方法 を学んでいきます。それに伴って弾き方や指の持っていき方も変わっていきます。

今回の生徒さんが学習中の曲は、ブルグミュラー25の練習曲の No.10「やさしい花」と言う曲。曲名からもわかるように優しい雰囲気の曲になっています。そんなやさしい雰囲気の中に出てくる装飾音符ですから、素早くと いっても、それは鋭い装飾音符になってはいけません。鋭くなってしまったら、優しい雰囲気が感じられませんよね。速くは弾きますが鋭くならない弾き方に してほしい音です。指を立てて弾いてしまうと鋭い音になってしまいますから、寝かせ気味に弾いて穏やかな雰囲気になるような音が出せると良いと思います。

ピアノの鍵盤に対する指の持っていき方で、同じドの音でも、聴こえ方が違ってきます。素早く弾いた時のド、ゆっくり打鍵した時のド、指先を 立てて弾いた時、寝かせ気味で弾いた時・・・・その時その時の指の角度によっても違ってきます。それらの組み合わせで様々な音色を弾き分けています。 基本は指先で指を立てて弾くピアノですが、自分の出したい音によって時には寝かせ気味に弾くこともあるピアノです。どういう弾き方をした時にどんな音が 出るのか、いろいろと試してみるのも面白いと思います。自分の出したい音が出せるようになると、ピアノ演奏もさらに楽しいものになるでしょう。

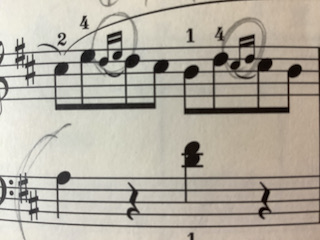

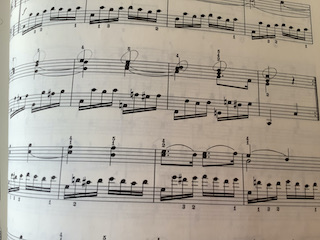

高校生ピアノ男子の生徒さんの練習曲は、モーツァルトの「きらきら星変奏曲」 日本では「きらきら光る、お空の星よ〜」と、お星様を歌った曲として

有名なテーマ曲ですが、実はこれ、「ああ、お母さん聞いて」というフランスの民謡曲です。キラキラなお星様の歌ではありません。な〜んだ!って感じです

よね?恋をした少女の心の動き、ときめき、甘酸っぱい気持ち・・・・をお母さんに「聞いて、聞いて」と、語りかけている曲が大元の曲となっています。

高校生ピアノ男子の生徒さんの練習曲は、モーツァルトの「きらきら星変奏曲」 日本では「きらきら光る、お空の星よ〜」と、お星様を歌った曲として

有名なテーマ曲ですが、実はこれ、「ああ、お母さん聞いて」というフランスの民謡曲です。キラキラなお星様の歌ではありません。な〜んだ!って感じです

よね?恋をした少女の心の動き、ときめき、甘酸っぱい気持ち・・・・をお母さんに「聞いて、聞いて」と、語りかけている曲が大元の曲となっています。

変奏曲ですから、皆さんも知ったテーマ曲があって、そのテーマを変奏させたいくつかのバリエーションで曲が成り立っています。現代では、発表会 などの場でも人気の曲になっていて、ポピュラーな扱いを受けている曲ですが、モーツァルトの時代の変奏曲は、単純にピアノの腕を上達させる練習曲としての 意味合いが大きかったと言われています。それ故に、16分音符のバリエーションがあったり、3連符のリズム、スタッカート、アルペジオなど、様々な技術を 取り入れて作曲されています。写真の楽譜は、バリエーション2の部分で、左手に速い16分音符が出てきています。きらきら星のテーマは、おっとりとした 雰囲気の曲に聴こえますが、同じ速さで16分音符のリズムで演奏をするとなるとかなり速い曲になります。それも左手が16分音符になっているので、余計に 焦ってしまいます。

もちろん誰でも最初から速い速さで演奏ができませんから、ゆっくりの速さでの練習になります。ゆっくりで上手に弾けるように なってから速い速さにしていこう・・・もちろん練習方法としては間違ってはいませんが、それ、いつになったら速い速さに切り替わるの?ゆっくりの練習期間 が長くなっていけば長くなるほど、そのゆっくりの速さが体に入り込んでしまい、ゆっくりから抜け出せなくなってしまいます。高校生の生徒さんも例外では ありません。そんな時は、わざと、がむしゃらに少し乱暴なくらいに速い速さを求めて練習に入ります。ただひたすらに速く弾くことだけを考えて弾く練習 です。弾き間違えればその都度、弾き直しをしながら自分を追い込んでいきます。人間、誰でも楽な方へ動いてしまいがちです。私もそう。でもそれではいつまで 経っても上達しないので、そんな時は自分を追い込むやり方が有効です。高校生のピアノ男子の生徒さんにも、追い込み練習のお話をさせていただきましたが、 さすがは高校生、妙に納得してくれました。中高一貫校に通う生徒さんなので、きっと学習面でも同じようなことを経験されているのだと思います。小さな 生徒さんにはオススメしませんが、自分で自分を追い込む練習を取り入れて、自分の演奏を変えていきましょう。

今年は、っていうかいつも思っているのですが、「考えるピアノ」にしたいと思っています。1月4日の記事で、野球の田中将大さんのお話をさせていただき

ました。楽しく野球をやっていくために必要なことは何か?を考える話。ピアノだって同じこと。楽しくピアノをやっていくためには、何が必要か?練習

している曲を綺麗に弾くためにはどんな練習が必要か?何事も考えて実行に移す行動力が必要です。

今年は、っていうかいつも思っているのですが、「考えるピアノ」にしたいと思っています。1月4日の記事で、野球の田中将大さんのお話をさせていただき

ました。楽しく野球をやっていくために必要なことは何か?を考える話。ピアノだって同じこと。楽しくピアノをやっていくためには、何が必要か?練習

している曲を綺麗に弾くためにはどんな練習が必要か?何事も考えて実行に移す行動力が必要です。ピアノの進み具合は、生徒さん一人一人違って います。ですから、やるべきことも違います。習い始めの生徒さんでは、楽譜の読み方をまず習得しなければなりませんから、音読みや音符の長さを覚えて いくことが優先されると思います。音やリズムがわからない状態で、気持ちを込めて弾く弾き方を追求することはできません。では、音読みをスラスラと覚える ためには、どんな練習が必要か?何をやっていけば良いのか?それを考えて行動に起こしてほしいのです。ついつい講師側は「あれ、やっておいて。これ、やって きて」と、命令口調になってしまうのですが、言われたから、先生がうるさいから?やる・・・のではなく、何をするためにその練習が必要なのか、生徒さん にも考えてもらいたいと思います。

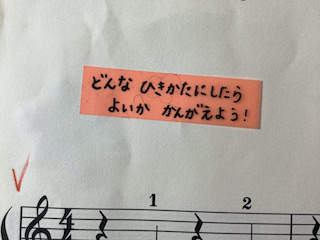

ある生徒さんの楽譜に付箋が貼ってありました。生徒さんは未就学児の生徒さん。練習曲はかなり進んでいますから、 弾き方(表現力)の学習に入っています。曲名を見て、どんな弾き方にしたらその曲が表現できるのか、考えてほしいところ。お母様が「どんなひきかたにしたら よいかかんがえよう」と、書いてくださっていました。なんてナイスな付箋(笑)楽譜の通り、音・リズムを間違いなく弾くことは当たり前なのですが、曲って それだけではありません。曲名に似合うような雰囲気にするためには、どんな音?どんな弾き方?それを考えてほしいのです。ちょっと考えるだけでも、弾き方って 違ってきます。第一、考えてもいないこと・思ってもいないことは表現することができません。

生徒さんに考えてもらえるよう、私の方からも適切な 言葉かけができるように考えたいと思います。私も考えます。生徒さんも考えます。そうやって素敵に弾くことができるようになると、ピアノも楽しいものに なっていきます。ず〜っと楽しいだけのピアノなんて、はっきり言ってあり得ません。辛いことも苦しいこともあると思います。大体、練習だって大抵は辛い もの。そんな辛いこと・苦しいことも全部含めて、楽しいと思えるようなピアノにしていけたらいいと思っています。