講師から

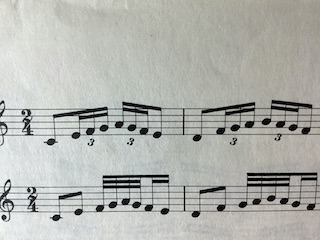

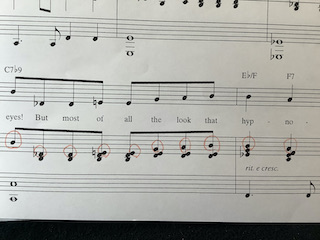

写真の楽譜の1段目のリズムは、3連符のリズムです。通常のハノンテキストのリズム変え練習に出てくるリズムなので、16分音符の3連符、2拍子で書かれて

いますが、3連符のリズムの捉え方はどの音符の3連符でも同じこと。まず、正確な3連符のリズムを刻むためには、3連符の数え方で数えながら練習をするに

限ります。

写真の楽譜の1段目のリズムは、3連符のリズムです。通常のハノンテキストのリズム変え練習に出てくるリズムなので、16分音符の3連符、2拍子で書かれて

いますが、3連符のリズムの捉え方はどの音符の3連符でも同じこと。まず、正確な3連符のリズムを刻むためには、3連符の数え方で数えながら練習をするに

限ります。こちらの楽譜では、実際には1,2,1,2・・・の2拍子に合わせてリズムをいれていくのですが、いきなりその数え方で練習をするには 高度なので、やはり3連符の数え方を取り入れて練習をしてみましょう。3連符の数え方は123,223,323,423・・・でしたが、学習した生徒さんたちは覚えて いるでしょうか?この写真のリズムで言うと、最初の8分音符のドが123となり、次の3連符が223,また次の3連符が323,最後のミの音が423の数え方に 合わせて弾くことになります。16分音符の3連符は3つで8分音符1つの長さになりますから、8分音符1つ分の長さは3連符を弾いている間と同じ長さを保たなければ なりません。長すぎても短かすぎてもダメなのです。そのため、きちんと正しい長さを保つために3連符の数え方を用いるようにします。何となく、こんな 感じかな?で弾いていると微妙に長さが狂ってしまいます。最初は数えることから始めるようにしましょう。

ただ、長い曲をずっ〜と数えながらの 演奏は、喉がカラカラ・声がガラガラ状態になってしまいますから、メトロノームに合わせての練習を取り入れるのはOKです。その場合は、3連符に合わせて 3拍子のメトロノームになります。正しい3連符のリズムを刻むための練習ですから、必ず、拍の頭のチン!というメトロノームの音にピアノの音を合わせる ようにしましょう。せっかく練習をしてきた曲なのに、リズムが崩れたままの仕上がりではもったいないです。曲が仕上がったと思ったら、1度はメトロノーム に合わせるクセを持つことはしたいもの。きちんと最後まで合わせて演奏ができていればそれで良し、途中で崩れるようならば直す、そのことを徹底して練習を 進めていきましょう。

生徒さんは「指のことで何か言われたことは ありません。意識したこともないですけど」と、おっしゃっていました。これ、学習の理想の形です。意識をしていないのにできている=無意識でもできている、 ということ。無意識で良いこと・正しいことができているなんて、素晴らしいことです。私は、ピアノ学習の基本として、手の形や手首の位置については、口 うるさく伝えています。まずは、意識をしてもらうように何度も何度も、毎回毎回のレッスンでお伝えします。まずは意識をしてもらうこと。意識をしていたら できる状態に持っていきたいと思っています。何事も意識をするところからです。自分で「こう弾きたい」と、思うことから始めなければなりません。

学習ってピアノに限らずですが、知らない⇨知る⇨意識をしてできるようになる⇨意識をしなくてもできるようになる の順番で進んでいきます。例えば先程の ピアノを弾く時の手・指の状態についても、最初はどういう弾き方が良いのか知らないところから始まります。ピアノ学習が始まって正しい弾き方を知るように なりますが、知っていることとできることは違います。わかっているけれどできない場合も有り得ます。そこで、意識をしてもらい、意識をすればできる状態 から意識をしなくてもできる状態=無意識でもできている状態に持っていくことができれば、完成です。やはり、小さい時から習慣化されていることや徹底的に 直したことは忘れることがありません。だから、大人になって再び始めたピアノでも、綺麗な状態が保たれているのだと思います。無意識でもできている状態を 作るためには最初が肝心です。何事も意識をするところから始めていきましょう。

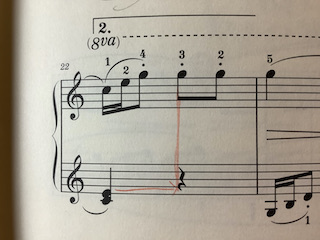

今回の練習曲でも、生徒さんが自分で、スラーが切れている音にチェックを 入れてきてくれていました。・・・・が、よく見ると、チェックが入っている音は確かにスラーの最後の音になっていますが、それと同時に、その同じ音から 次のスラーが始まっている音でもあります。ん?んん?そこの音(この楽譜の曲の場合は高いドの音)で切ってしまうと、確かに1つ目のスラーの音楽に対しては スラーを守って弾いていることになりますが、2つ目の音楽に対しては、最初の一音目を切ってからのスラーになってしまいます。それって、音楽的には切っちゃ いけないのに切ってから演奏していることになります。まさに、「あちらを立てればこちらが立たず」状態。はっきり言って、どちらにも正解な状態では演奏 することができないスラーになっています。切るの?切らないの?どっちなの?と、お叫びが聞こえてきそうですが・・・・。

今回のスラーが切れて いる音で次のスラーが始まっている場合は、音を切らないで演奏することが正解の弾き方になります。先ほども書いたように、あっちもこっちも立てる=あっちも こっちも正しく弾く ことはできませんから、弾き方としてはずっと繋げて弾くことが正しいとされています。弾き方はそうですが、弾く時の気持ちとしては、 2つの音楽を感じながら弾くようにします。せっかく自発的に書いてきてくださったチェックの印でしたが、修正ペンで消すことになりました。でも、ここで 一つの新たな表現方法を学びました。同じ音で切れて始まっているスラーは切らない、を覚えて、今後の練習に役立てるようにしていきましょう。

中学2年生の生徒さんが「合唱コンクールの伴奏をやってくれないか?」と、学校から声がかかったと申し出てきました。本人も「えっ!」なのですが、私も

「えっ!?何で?どうして?何があった?」と、失礼ながら驚きが隠せません。生徒さんは6年ほど教室に通われていて、ピアノは大好き。現在の練習曲は

「エリーゼのために」です。生徒さんは学校ではピアノを弾いたこともなく、また、生徒さん自身が学校で弾きたいとも考えていないので、突然の降って湧いた

話に驚きました。

中学2年生の生徒さんが「合唱コンクールの伴奏をやってくれないか?」と、学校から声がかかったと申し出てきました。本人も「えっ!」なのですが、私も

「えっ!?何で?どうして?何があった?」と、失礼ながら驚きが隠せません。生徒さんは6年ほど教室に通われていて、ピアノは大好き。現在の練習曲は

「エリーゼのために」です。生徒さんは学校ではピアノを弾いたこともなく、また、生徒さん自身が学校で弾きたいとも考えていないので、突然の降って湧いた

話に驚きました。伴奏曲は、合唱コンクールの伴奏としては難しい楽譜ではなく、どちらかと言うと簡単な方。生徒さんの技量でも弾ける曲だと 思います。・・・が、それは練習をきちんと真面目にやれば・・・の話。と言うのも、これまでの生徒さんのピアノ練習はマイペースで、それも「超」がつく ほどのマイペース。ピアノは嫌いではないのでレッスンには真面目に来てくれるのですが、自宅練習はやったりやらなかったり。もちろん練習を行った週は 上手になっていますが、全く弾かなかった週は下手な演奏に後戻りしています。そんなこんなの練習方法なので、1曲を何ヶ月もかけて仕上げる状態です。別に 日頃のレッスンは、本人がそれで良ければ良いと思います。弾きたい曲を自分のペースで楽しんでいるのであれば問題はありません。

しかし今回の 問題は、弾く曲が合唱コンクールの伴奏曲であること。本番の日程が決まっている上に、合唱と合わせる練習も考えれば、ゆっくりと練習をしているいつもの マイペースでは到底弾くことができません。生徒さんは「どうしよう?」と、私に聞いてくるのですが、申し訳ないけれど私が答えられる問題ではありません。 だって、私が練習をして私が上手になるわけではありません。練習をするのは生徒さん、本番で弾くのも生徒さんです。私からは、1日3~4時間のピアノ練習が 必要なことをお話ししました。その覚悟があるかどうか。幸いにも生徒さんのお家は電子ピアノなので、夜中でもヘッドホンを使用すれば練習ができる環境 です。(夜中に練習をしなさい、と言っているわけではありませんが、そのくらいの覚悟で臨まないと乗り越えられません)要は覚悟。「時間がない」 「難しい」と、文句?を言っていても始まりません。弾く、と決めたならば弾くしかないのです。それこそ、できなければ夜中でも弾くしかない!遊びの時間や 寝る時間を削ってでも練習するしかありません。

合唱コンクールの伴奏は、通常はオーデションです。これまでの経験から言うと、多い時は2人の 伴奏者を選ぶのに5~6人でオーデションが行われることもありました。今回のように、クラスにピアノが弾ける人がいない場合も、時々、本当に何年かに一度 のたま〜に起こることもあるようです。弾きたい伴奏者からすると、オーデションを受けずに伴奏ができるので、夢のような話なのですが・・・。さて、生徒さん はどうするのかな?どちらを選択しても、生徒さんを尊重したいと思います。

今回の曲は題材が「サーカス」です。日頃のレッスンでも、曲名からどのように弾きたいのか・どのように弾い たら良いのかを、生徒さんと一緒に話したり考えたりするレッスンを取り入れていますが、ピティナ・ステップなどの発表会に参加をするとなると、さらに 深く追及をして、曲表現について掘り下げます。それは未就学児の生徒さんでも同じこと。生徒さんに、この曲の始まりはどんな場面だと思うのか、途中は どのようになって、最後はどんな感じで終わりたいのかを尋ねてみました。生徒さんには生徒さんの思いがあって、スラスラと答えてくれます。あとは、そのよう に思ってもらうためにはどんな弾き方(どのくらいの音の大きさなのか)をしたら良いのか考えるだけ。例えば生徒さんは、この曲の最後は、サーカスの 人たちがバイバ〜イと帰ってしまう感じ・・・だと話してくれました。・・・と言うことは、ちょっと寂しい感じでしょうか?楽しかったサーカスが終わって、 みんな帰ってしまうのですから、「また見たいなぁ。楽しかったなぁ」の気持ちを表すことになるので、だんだんと弱く、そしてゆっくりな感じに仕上げても いいと思います。

曲を表現することは、その曲の中にどんな物語を作るのか・・・・だと思います。お友達と元気に遊んでいる場面とお昼寝をしている 場面だったら、弾き方や音の大きさも違ってくると思います。小さな生徒さんが練習をする曲にも、曲名がついているものがほとんどですから、その曲名から 曲の中の物語を作って、表現方法を考えながら仕上げていくと良いと思います。そうすることで、曲の最初から最後までが一本調子にならずに仕上がりそうです。 ピアノ曲の練習ではあるのですが、ピアノだけではない、日頃の経験や遊びが想像力を伸ばします。自由な発想で、のびのびとした音楽を作るためには遊びも 必要です。様々な経験を通して、自由な物語が作れるようになればいいですね。

日頃は自宅の部屋やレッスン室でのピアノを演奏しているわけですが、ピティナ・ステップに参加をするとなるとホールでの演奏になります。自宅とホールの

大きな違いは(ピアノの違いは置いておいて)空間の広さにあります。自宅の部屋やレッスン室は、天井も高くありませんし空間自体も狭いので、音の跳ね返り

が強いです。そのため、自宅ではちょうどよく聴こえているピアノが、いざホールでの演奏を聴いてみると、思ったほど音が響かない・・・なんてこともあります。

広い空間での演奏は、ホールの1番後ろの席まで音を届けるつもりで演奏をしなければなりません。

大きな空間に音を届ける気持ちも大切なのですが、 小さな音でまとまってしまう原因の1つに、指先の鍛え方が足りていない場合もあります。様々な音が出せて敢えて小さな音で演奏している場合は良いの ですが、小さな音しか出せない、と言う場合では大きな違いがあります。ピアノの音は大きければ良い、というわけではありませんが、大きく弾きたいところが 弱くなってしまっては、音楽の盛り上がりに欠けてしまいます。ある程度の大きさを出せる指は、小さな生徒さんでも手に入れたいもの。

今回、 年長の生徒さんがピティナ・ステップに初めて参加をされるのですが、音がとても繊細。手の形や弾き方は申し分ないのですが、盛り上がりに欠ける音楽が 気になってしまいます。そこで、指先を鍛える練習をお願いすることにしました。大きな生徒さんであればハノンの練習をお願いするのですが、年長の生徒さん には少し酷?なので、ステップ参加曲をそのまま使用することにしました。まずは、大きな音で弾きたい1フレーズの音楽を、ゆっくりで1音1音はっきりと弾く 練習をしてもらいます。本当にゆっくりゆっくりです。音の響きを聴き取りながら片手で指先を意識して、音もよく聴いて弾く練習です。

指先を 鍛える練習は、行ったからと言ってすぐに効果が表れるものではありません。コツコツと地道な練習が必要になってきます。が、響きのある音・音量がアップ した音を出すためには効果的な練習です。指先を意識して耳でよく聴いている間に、いつのまにかできるようになっていくもの。指先がしっかりしてくると、指の コントロールが自由自在にできるようになっていきますから、大きな音も小さな音も響きの良い音で出せるようになっていくでしょう。ぜひ、指先を鍛えて音楽の 表現力を高めていきましょう。

大きな空間に音を届ける気持ちも大切なのですが、 小さな音でまとまってしまう原因の1つに、指先の鍛え方が足りていない場合もあります。様々な音が出せて敢えて小さな音で演奏している場合は良いの ですが、小さな音しか出せない、と言う場合では大きな違いがあります。ピアノの音は大きければ良い、というわけではありませんが、大きく弾きたいところが 弱くなってしまっては、音楽の盛り上がりに欠けてしまいます。ある程度の大きさを出せる指は、小さな生徒さんでも手に入れたいもの。

今回、 年長の生徒さんがピティナ・ステップに初めて参加をされるのですが、音がとても繊細。手の形や弾き方は申し分ないのですが、盛り上がりに欠ける音楽が 気になってしまいます。そこで、指先を鍛える練習をお願いすることにしました。大きな生徒さんであればハノンの練習をお願いするのですが、年長の生徒さん には少し酷?なので、ステップ参加曲をそのまま使用することにしました。まずは、大きな音で弾きたい1フレーズの音楽を、ゆっくりで1音1音はっきりと弾く 練習をしてもらいます。本当にゆっくりゆっくりです。音の響きを聴き取りながら片手で指先を意識して、音もよく聴いて弾く練習です。

指先を 鍛える練習は、行ったからと言ってすぐに効果が表れるものではありません。コツコツと地道な練習が必要になってきます。が、響きのある音・音量がアップ した音を出すためには効果的な練習です。指先を意識して耳でよく聴いている間に、いつのまにかできるようになっていくもの。指先がしっかりしてくると、指の コントロールが自由自在にできるようになっていきますから、大きな音も小さな音も響きの良い音で出せるようになっていくでしょう。ぜひ、指先を鍛えて音楽の 表現力を高めていきましょう。

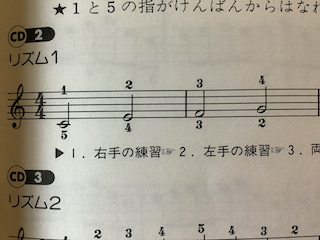

音符ってそれぞれに音の長さが違います。習い始めから音符の長さについては学習をしますので、1拍の音符(1つ伸ばす音符)2拍の音符(2つ伸ばす音符)

など、どの生徒さんもよくご存知。ちゃんと理解しているはずなんですが、それ、本当に正しく伸ばして演奏していますか?

音符ってそれぞれに音の長さが違います。習い始めから音符の長さについては学習をしますので、1拍の音符(1つ伸ばす音符)2拍の音符(2つ伸ばす音符)

など、どの生徒さんもよくご存知。ちゃんと理解しているはずなんですが、それ、本当に正しく伸ばして演奏していますか?例えば、赤ペンで印を 書かれている左手の4分音符、これは4分の2拍子の楽譜ですから、1拍伸ばす音符になります。8分音符や16分音符の細かなリズムが入った曲なので、1と2と ・・・と数えて練習をします。1拍の音符なので「1と」分の長さが欲しい音符です。数えながら弾いてもらっているのですが、よ〜く見ていると「1と」と数えた 「と」の時にはすでに指が鍵盤から離れてしまっています。ん?「と」で鍵盤から指がないと言うことは、音符の長さ、短くなっていませんか?左手の2拍目は 休符になっています。休符の始まりは「2と」の「2」になるわけですが、「2と」の「2」を言っている時にお休みが始まっていますから、「2」で鍵盤から 指を離すのが正解です。ほんのちょっとの差ですが、厳密にいうと音符の長さが足りていない状態で弾いていることになります。

これって、習い始めの 生徒さんにも多い現象で、曲の最後の小節の音を4つ伸ばして弾いて欲しいときも、元気に「1,2,3,4」と数えながら弾いてくれていますが、「4」と言っている ときにはすでに鍵盤から指が離れています。これもまた「4」まで数えているだけで、実際には3拍しか音が伸びていない状態です。数えながら弾くことは良い ことですが、数えているだけでは当然ダメで、音の長さをきちんと保持しなくてはいけません。では、本当に正しい長さを保持するためにはどんなことに気を つければ良いのか・どんなことを意識すれば良いのでしょうか?

今回の写真の楽譜も、小節の最後の音を弾くときも、次に弾く音はなく、お休みに なります。(小節の最後の音を弾くと言うことは曲の最後になりますから、次に弾く音はないことになりますよね?)その、次の拍からお休みが始まって いる・次の拍を数える時に指を鍵盤から離す ことを意識すると、音の長さを充分に伸ばすことにつながります。演奏をする時には、どうしても伸ばす音の ことに意識をしてしまうのですが、その次の拍のことを意識すると、音の長さが保てるようになります。曲の最後の小節を弾く場合には「1,2,3,4」と 数えた後に「はいおしまい」と、心の中で言ってみるとよいでしょう。「はいおしまい」と言っている時に指を鍵盤から離すようにすると、曲の最後まで 落ち着いた演奏に聴こえます。最後の音が短かすぎると、なんだか物足りない音楽に聞こえてしまいがち。自分の演奏する音を聴いて、音の余韻を楽し みましょう。

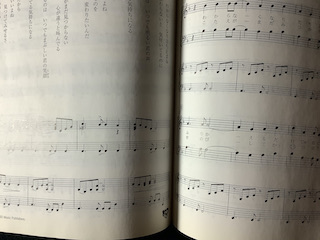

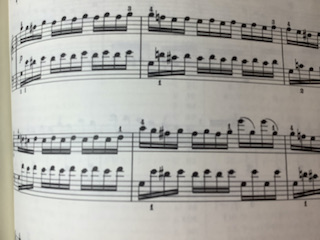

「練習しているけれど弾けません」と、写真に写っている部分がどうしても弾けない生徒さん。聴かせてもらうと、音ミスがポロポロ。こちらの曲は、曲の

速さも速いので難しいのですが、ゆっくり練習だけを取り入れても、ゆっくりは弾けるけど速くは弾けない状態になってしまいがち。では、どういった練習

方法を取り入れたら良いのでしょうか?

「練習しているけれど弾けません」と、写真に写っている部分がどうしても弾けない生徒さん。聴かせてもらうと、音ミスがポロポロ。こちらの曲は、曲の

速さも速いので難しいのですが、ゆっくり練習だけを取り入れても、ゆっくりは弾けるけど速くは弾けない状態になってしまいがち。では、どういった練習

方法を取り入れたら良いのでしょうか?この部分をよく見ると、右手も左手も弾いている音はドミソの音なんです。そのドミソがミソドになったり ソドミになったりしています。結局弾いている音自体は変わりません。このように三和音が形を変えて変化しているものを「展開形」「展開和音」と言ったり します。実際の楽譜では1つ1つの音をバラバラに演奏するようになっているので、一度に3つの音を弾く三和音の形にはなっていません。ですが、一音目を 弾き出す時には既に、和音の形に指が鍵盤の上にある状態にしておかないと、スムーズに弾くことはできません。音ミスをしてしまうのは、指が、その音を 弾く準備ができていないから。ですから、この部分を弾く練習だけをするのではなく、実際にはバラバラに弾く3つの音を同時に弾く練習を行うと効果的です。 バラバラに書いてあるものを和音の形に戻して、和音の形で指を動かす練習をしましょう。そうすることで、弾く時の指の形が覚えられます。指の形が頭の 中に入ってきたら、その和音移動を速くできるように指を動かしていきましょう。和音で速く動く指が手に入れば、それをバラバラに弾くだけですから、音ミス をしなくなります。

ピアノって不思議なもので、今回のようにバラバラに書いてあるものはまとめて練習をする、まとめて書いてあるものが上手に 弾けない時にはバラバラにして練習をする・・・と言う場面が多々でてきます。小さな生徒さんが弾きにくい和音の練習では、3つの音を同時に弾く練習を してもらうのですが、3つの音以外の他の音が混ざってしまう時などは、下の音から順番に1つづつ弾いてもらう練習をしてもらいます。例えば、左手で ドファラの和音が綺麗に弾けない時、まずドを弾いてもらい、ドの音を押さえたままファを継ぎ足して更にラの音も継ぎ足して弾く練習をします。1つづつ 弾くことで、どの程度、指を広げなければならないか・指がどんな形になるのか、を意識してもらいます。こういった地道な練習を行うことで弾けるように なっていきます。結局、ただただ弾いている練習も大切ですが、弾けるようになるための練習方法を取り入れることで、時間を短縮して弾けるようになることが たくさんあります。講師は、その方法を提示しているだけ。やる・やらない は生徒さんの勝手ではありますが、効率的な練習方法を取り入れて頑張っていく ことをオススメします。

和音(2つ以上の音を同時に弾くこと)の曲を弾く場合、大抵は上の音を響かせて演奏します。同時に3つ4つの音を弾くわけですが、大抵は上にくる音が

メロディーラインになっていますから、欲しい音は上の音。だったら、他の音はいらないの?と言われそうですが、音の響きとしては欲しいので、弾かなくて

も良い・・・ということではありません。音が出なかったら弾いていないことと同じですから、上の音以外は小さな音で鳴らすようにしましょう。

和音(2つ以上の音を同時に弾くこと)の曲を弾く場合、大抵は上の音を響かせて演奏します。同時に3つ4つの音を弾くわけですが、大抵は上にくる音が

メロディーラインになっていますから、欲しい音は上の音。だったら、他の音はいらないの?と言われそうですが、音の響きとしては欲しいので、弾かなくて

も良い・・・ということではありません。音が出なかったら弾いていないことと同じですから、上の音以外は小さな音で鳴らすようにしましょう。同じ人が同時にいくつもの音を弾く中で、上の音だけを大きく弾くためには、大きく弾くべき指だけを他の指よりも力を入れます。なんですが、これがまた 簡単にできるものではありません。同じ自分の指なのに、こっちの指だけ力を入れて、こっちの指は力を弱めて・・・・なんて神業!これ、かなり高度な 技になります。でも、訓練次第でできるようになりますから、地道に指に意識を込めながら練習をします。

ちょうど赤丸で囲んだ音は、和音の 上の音になります。先ほども書いたように、この曲でも赤丸の音がメロディーラインになっています。練習をしている生徒さんは大人の生徒さんで、こちらの 曲はミュージカル曲の1曲。ミュージカル特有のだんだんと盛り上がっていく場面、役者さんの歌声もかなり盛り上がっていきます。その場面をピアノで 演奏するのですから、やはり和音の上の音が綺麗に響くと綺麗です。同時に弾いていますが、1番上の音を弾く指だけ力を入れれば良いので、まず、指の 力加減を指に覚えさせます。実際には同時に弾きますが、まず、小さな音で響かせる音を下から順番に優しく打鍵をします。指をそのまま置いた状態で、最後に 大きく響かせたい音をコツン!と一音だけ力を入れて弾いていきます。要は下から順番に一音づつ弾いていくのです。小さな音で弾きたい音は優しく弾いて いき、最後に大きく弾きたい音を力を入れて弾く。一音づつの練習だと難しくなく弾けると思います。この練習を何度も繰り返し、指に込める力の感覚を 覚えていくようにします。ただし、これにはかなりの訓練が必要です。今日やって明日には弾けている・・・と言うものではないので、地道に練習をしていき ましょう。

綺麗に音が響いているかどうかは、自分の耳で自分の音をよく聴くようにします。指に意識を集中させますが、弾いた音はよく聴かなけ ればなりません。自分で自分の音が綺麗だと思えばOKですし、上の音が出ているかどうかもよく聴くようにしましょう。生徒さんたちとのレッスンを通して 感じるのは、自分が弾いている音を聴いていない生徒さんが多いです。もっともっと自分の音、聴こうよ!

近隣の中学校では、合唱コンクールの伴奏者決めが行われているようなのですが、「異常事態」とも言うべきことが起きています。合唱コンクールの

伴奏者は各クラス2名です。それは、課題曲と自由曲の2曲があるから。時々、1人の生徒さんが2曲を伴奏することもありますが、大抵は2人が選ばれます。

その選び方もオーデションがほとんどで、クラスに伴奏希望者が多くいる場合は狭き門となります。

近隣の中学校では、合唱コンクールの伴奏者決めが行われているようなのですが、「異常事態」とも言うべきことが起きています。合唱コンクールの

伴奏者は各クラス2名です。それは、課題曲と自由曲の2曲があるから。時々、1人の生徒さんが2曲を伴奏することもありますが、大抵は2人が選ばれます。

その選び方もオーデションがほとんどで、クラスに伴奏希望者が多くいる場合は狭き門となります。ただ今年は、伴奏希望者がいないのか、クラスに ピアノが弾ける人がいないのか・・・・?ピアノを習って1年も経っていない生徒さんが、伴奏譜を持って来られたり・・・・ピアノ歴は長いけれど、これまで 伴奏に無縁の生徒さんが伴奏者に選ばれたり・・・・?何かしらの伴奏をすることは、一人での演奏と違って相手があることなので、自分のことだけを考えて 演奏をするわけにはいきません。それは何を意味するのかと言うと、演奏にかなりの余裕がないと伴奏は務まらないと言うこと。合唱コンクールでは、 指揮者も見ないといけませんし、歌にも合わせないといけません。そんな中で伴奏をするのですから、初心者に近い生徒さんでは、弾くことに一生懸命に なる可能性が高く、何よりも、実際にテンポ通りに弾けるかどうか・・・・?伴奏ってそんなに甘いものではないと思うのですが・・・・・?

どのような経緯で伴奏者が決まったのかよくわからないのですが、生徒さんの実力がわかった上で決めているのかなぁ?と思うところがあって・・・・。 「ピアノを習っている」と言っても、習って10年の生徒さんもいれば、6ヶ月の生徒さんもいます。当然、実力は全く違いますから、同じように弾けるわけでは ありません。もちろん、伴奏譜を持ってこられた生徒さんには伴奏のレッスンをしますが、通常のレッスン時間内で仕上がらなければ補講レッスンとなります。 一人の生徒さんに2時間でも3時間でもレッスンをすることは可能ですが(実際にしている生徒さんもいらっしゃいますが)私もボランティアで教えているわけ ではありませんから、その時間分のレッスン料金が発生します。ピアノのレッスンは、練習をしてこないとレッスンにはなりません。私と一緒に楽譜を読むところ からやっていたのでは、先が思いやられます。そもそもそんな状態のピアノでは伴奏をすることは難しいです。自分の好きな曲を練習するレベルならば全く 問題はありませんが、合唱コンクールの伴奏となると話は別です。「今年はどうしちゃったのだろう・・・・?」と、ちょっと心配になる、いや、かなり心配 になる「異常事態」が起きているように思います。どうなる?今年の合唱コンクール・・・・・。

バッハ作曲「メヌエット」を練習中の生徒さん。実はバッハ作曲と言われてきたト長調のメヌエットですが、実際は、ペツォールトという人が作曲したと

言われています。それはさておき、「メヌエット」は踊りの曲なのですが、どんな踊りなのかご存知でしょうか?

バッハ作曲「メヌエット」を練習中の生徒さん。実はバッハ作曲と言われてきたト長調のメヌエットですが、実際は、ペツォールトという人が作曲したと

言われています。それはさておき、「メヌエット」は踊りの曲なのですが、どんな踊りなのかご存知でしょうか?踊り、と言っても色々な踊りが あります。3拍子で踊りの曲と言えば、「ワルツ」もありますが、「メヌエット」と「ワルツ」の違いは何でしょうか?「メヌエット」は、貴族が宮廷で行われる 舞踏会で踊る踊りです。王様の前で踊りますから、気品や優雅さを表現するような踊り。それに対して「ワルツ」は、農民の踊りが元になっていると言われて います。みんなで和気あいあいと楽しいイメージでしょうか?この2曲の1番の違いは、曲の速さ。メヌエットはゆったりとした速さですが、ワルツはメヌエット よりも速く、軽快に進んでいくイメージ。同じ踊りの曲でも違いますね。

メヌエットは、小さなステップで踊ることを意味しています。広がったドレス を着て、カツラをかぶり、装飾品をじゃらじゃら?とつけて王様の前で踊るのですから、軽やかに大きなターンで踊る・・・ことはちょっと無理。威厳を持って ゆったりと踊りましょ。バッハやモーツアルトの時代は、正装時にはカツラをつけていました。音楽室の壁のバッハ・ヘンデル・モーツアルトの肖像画って、 みんな白いクルクルの髪の毛になっていませんか?あれは、全てカツラです。当然、宮廷に出入りをする時には正装をしますから、カツラになります。正装の 格好をするだけでも、かなり重かったことでしょう。その重たい格好で踊るメヌエット。そんな光景を想像しながら演奏してみると、その曲らしさが表現できる のではないでしょうか?

「メヌエット」を練習中の生徒さんは、4月のステップで演奏をする予定の生徒さん。演奏曲の背景を知って、どのような 踊りなのかを想像し、踊りやすいテンポで演奏を始めると良いと思います。演奏する曲がどのような曲なのかを知ることはとっても大切です。背景を知って、 曲に生かしていきましょう。

そんな中、大人の生徒さん、難しい曲も弾きこなして音ミスもなく弾かれる生徒さんなのですが、加線の音符の 最後のレベルでちょっと足止めでした。日頃のレッスンでは苦労なく弾かれているので、わざわざ音符カード読みをしなくても構わない生徒さんなのですが、 せっかくなら・・・と始めた音符カード読み。とんとん拍子で進んでいきましたが、最後のレベルで足止めになった生徒さん「ちゃんと練習をしてきます」と、 自宅練習をされたのでした。やはり子供でも大人でも、自分ができないものに対しては何かしらの努力が必要です。誰だって、自分ができるものは簡単に 感じますが、できないものは難しく感じます。簡単・難しいのラインなんて人それぞれ。「大人だからできる」ってことではないと思います。それまでの 積み重ねではないでしょうか?

さて、大人の生徒さん、タイムを書き込む用紙がいっぱいになっていたので「新しく用紙をだしましょうか?」と 尋ねたら「いえ、1回で合格します。今回は練習してきたので・・・・」と、何とも力強い返答でした。そうして挑んだ加線の音符レベルCは、生徒さんの言葉 通り1回で見事合格! おお〜!やりましたね〜。努力が実を結んだことの表れ。大人だって努力をしています。やめてしまえばそこまでですが、できないこと・ 難しいことに挑戦をしていく姿勢、身につけたいものです。

5月のピティナ・ステップに参加をする小学2年生ピアノ男子。弾きたい曲で参加をしますが、左手の伴奏に、普段あまり馴染みのない低音部の音が入っています。

音読みは順番に読むだけなので正しく読んではいるのですが、何ともモゴモゴと弾きにくそう。「次はどこだっけ?」みたいな感じで音を探しているようにも

見えます。そこまで弾くにくいかな?

5月のピティナ・ステップに参加をする小学2年生ピアノ男子。弾きたい曲で参加をしますが、左手の伴奏に、普段あまり馴染みのない低音部の音が入っています。

音読みは順番に読むだけなので正しく読んではいるのですが、何ともモゴモゴと弾きにくそう。「次はどこだっけ?」みたいな感じで音を探しているようにも

見えます。そこまで弾くにくいかな?どんな曲を弾く時にもちょっと注意をして楽譜を見てほしいなぁと思うのですが、今回の左手、低音部のラの 音から始まり次の小節でソ、その次ではファとなっています。あれ?と思いませんか?いや、思ってほしいのです。順番に1音づつ下がっていっています。 ラ、ソ、ファと下がったのちに1音上がってソになっていますよ。結局、順番に隣の音を弾いていっているだけ。そんなふうに感じると、簡単に弾けませんか? 生徒さんにも「1つづつ下がって、ファまでいったら1つ上がってるよ」と伝えたら、スルスルと弾けるようになりました。何となく頭の中で、難しい・ややこし い、と思ってしまうとスラスラ弾けなくなってしまいますが、「な〜んだ、隣の音じゃん!」とか「1つづつ下がってる」とか思うと簡単で弾きやすく感じま せんか?

今回の曲ではたまたま音の並びでの話になりましたが、例えば、リズムが一緒、音が1つ飛ばし、使っている指番号が一緒・・・・など、 何かしら簡単に感じるもの・弾きやすく感じるものを曲の中に見つけると、すんなり弾けるようになります。難しい・弾きにくい・・・と感じながら弾いている と、本当に難しくなってしまいます。気持ちってとっても大事。難しい曲だからと言って、眉間にシワを寄せて?大変そうな表情で演奏していても、弾いて いる人も楽しくないと思いますが、聴いている人も楽しくありません。難しい曲ほど簡単そうに楽に見せるもの。曲の中の弾きやすいポイントを見つけて、楽に さら〜と弾く術を身につけましょう。

私があまりに「切って、切って」と、言い過ぎたからでしょうか?スラーの終わりの音を切ってくれることは良いのですが、ピッ!・・・・と、

スタッカートような切り方をする生徒さん。いや〜、これはスタッカートではないのですよね・・・・。言葉で表現すると「切って」なのですが、問題は

その音の切り方。スタッカートと区別をして弾いてもらいたいです。

私があまりに「切って、切って」と、言い過ぎたからでしょうか?スラーの終わりの音を切ってくれることは良いのですが、ピッ!・・・・と、

スタッカートような切り方をする生徒さん。いや〜、これはスタッカートではないのですよね・・・・。言葉で表現すると「切って」なのですが、問題は

その音の切り方。スタッカートと区別をして弾いてもらいたいです。スタッカートは短く切る・跳ねる記号です。音の長さの目安としては、 スタッカートが書いてある音符の長さの半分。例えば、四分音符に書いてあるスタッカートは、四分音符の長さが1拍なので、目安として0.5拍分の長さに 聞こえるように切ります。スタッカートが書いてある音符の長さによって、微妙にスタッカートの弾き方も変わってきます。本来はそうなのですが、小さな 生徒さんへは、熱い鍋を間違えて触った感覚・・・・熱くてびっくりしてパッと手を離してしまう感覚であると、お話をしています。要は、「ピッ!」と 短く跳ねて演奏します。それに対して、今回の楽譜にあるようなスラーの終わりの弾き方は、表現としては「音を切って!」になるのですが、それは、次の 音とつなげない意味の「切って」です。次の音とは関係がないよ・・・の意味。ですから弾き方としては、鍵盤から指を離してから次の音を弾いて ほしい音。スタッカートとは弾き方が違ってきますし考え方も違ってきます。

スラー自体の意味は「音をつなげて弾く」記号です。スラーの 中の音・音楽は1つのまとまりになっていますから、スラーの終わりはまとまりが終わること。だから次の音・音楽とは別物として考えます。まとまりが 終わるだけのことで、その最後の音をスタッカートにする・・・とは違います。だ・か・ら・・・切り方・弾き方を区別しましょう。スラーの終わりはやさしく 切るのが正解です。スタッカートのように「ピッ!」とした感じにならないよう注意が必要です。微妙なニュアンスを感じ取って、正確に表現していきましょう。

生徒さんへ「粒を揃えて」「粒を揃えましょう」と、注意をすることがあります。粒を揃えるって何?粒というのは、音符1つ1つのことを指しています。

その音符の1つ1つの粒を揃える=大きく弾いたり小さくなったり、長くなったり短くなったりしない ことを指します。真珠のネックレスの粒が揃っている

感じです。商品として出来上がっているものは、その中の1つが突出してはいないと思います。何となくイメージできたでしょうか?

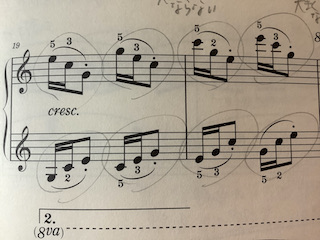

生徒さんへ「粒を揃えて」「粒を揃えましょう」と、注意をすることがあります。粒を揃えるって何?粒というのは、音符1つ1つのことを指しています。

その音符の1つ1つの粒を揃える=大きく弾いたり小さくなったり、長くなったり短くなったりしない ことを指します。真珠のネックレスの粒が揃っている

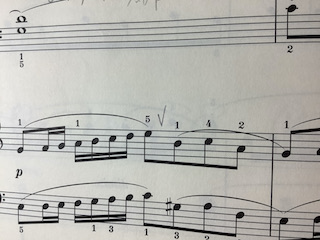

感じです。商品として出来上がっているものは、その中の1つが突出してはいないと思います。何となくイメージできたでしょうか?16分音符が 続いている楽譜のような曲を演奏する時、曲にもよりますが、どちらがメロディーか伴奏か?ではなく、右手も左手も同じように粒を揃えて弾くことを求め られます。速い動きの中で同じように弾かなければなりません。弾き手は同じように弾いているつもりでも、肝心なのは同じように聴こえているかどうか? 聴き手に伝わらなければ、粒が揃っているとは言えません。同じ音符の長さで書いてあるので、同じに弾くのは当然なのですが、それがなかなか難しいです。 音の大きさについても、ついポン!と、1つの音が大きく出てしまったりすることも多々あります。

粒を揃えて弾くためには練習しかないのですが、 結局、粒を添えて弾くのに必要なのは、自由に動かすことができる指。どの指も同じ速さで動かすことができて、同じ強さで弾くことができれば問題はありま せん。・・・・って、簡単に言わないでよ〜って感じですね。ではそんな指を作るための練習方法にはどんなものがあるかのかと言うと、「リズム変え練習」 が挙げられます。16分音符が続いている曲ですが、例えば付点のリズムで弾いてみる、3連符を使ったリズム、タタタタン、タタタタン・・・で弾いてみる、 スタッカートで弾いてみたりフォルテで弾いてみたり、ピアノで弾いてみたり・・・・など、楽譜の中に書いていないリズムで弾いてみることが1番の早道。 様々な弾き方を指に課すことによって、自由に動かすことができる指が出来上がります。

写真に写っている楽譜は、高校生ピアノ男子の生徒さんが 練習中の「きらきら星変奏曲」です。モーツアルトの作品です。こちらの曲は、このような16分音符が多くでてきます。もちろん高校生の生徒さんにも 「リズム変え練習」の提案をさせてもらいました。かなり難しい曲ですから、少しづつではありますが上手に演奏できるようになってきました。本来なら、 ハノンの教材を使って練習をしておくといいのですが、何せ忙しい高校生、曲の中のフレーズを使って練習をしてもらっています。その時その時に必要な 練習を取り入れて、粒の揃った音が出せるようにしていきましょう。

ピアノの練習って弾けないものを弾けるようにするため、上手に弾くために練習をしていると思います。弾けるようになって仕上がってきたら、その曲の

練習はおしまい。そうやってだんだんと難しい曲に挑戦していくようになります。しかし中には、できている・できていない の物差しではなくて、指先の

感覚を掴んでもらうため・指力を養ってもらうために続けてもらう練習があります。

ピアノの練習って弾けないものを弾けるようにするため、上手に弾くために練習をしていると思います。弾けるようになって仕上がってきたら、その曲の

練習はおしまい。そうやってだんだんと難しい曲に挑戦していくようになります。しかし中には、できている・できていない の物差しではなくて、指先の

感覚を掴んでもらうため・指力を養ってもらうために続けてもらう練習があります。今まさに、「二分音符練習」をやっていただいている生徒さんが 数名いらっしゃいます。小さな生徒さんは未就学児の生徒さん、1番大きな生徒さんは大人の生徒さんです。それは、二分音符で伸ばして弾くことができない からやってもらっているのではありません。二分音符で伸ばして弾くことが第1の目的ではなく、二分音符で伸ばして弾いた時の、指先の力を感じてもらいたい から行っている練習になります。生徒さん側が「2つ伸ばして弾いていればいいんでしょ」的な思いで練習をしているのであれば、それははっきり言って練習には なっていません。先ほども書いたように、2つ伸ばすこと自体が目的ではないからです。できる・できない ではなくて、感覚を掴むための練習です。「感覚」 という漠然としたものを相手に練習を続けるのですから、つかみどころがないですよね・・・・。

では、二分音符練習をやってもらっている生徒さん には、何をどう気をつけてほしいのか・・・・?それは、自分の音をよく聴いてもらいたいのです。ただ音を出して(生徒さんはそう思っていないと 思いますが、聴いていると音にハリがない・響きが薄いのです)弾いている音と、鍵盤に指力が加わった音では、響きが違うはず。いや、違います。その違い を感じて欲しいための二分音符練習です。それは、1日2日でできるようになるものではありません。鍵盤の深さを感じて音を出す、鍵盤・音を大切に感じる・・・ ・う〜んやぱっり感覚的なものは説明をすることが難しいのですが、指力が養われてきたら音が違ってきますので、深く打鍵することを意識しながら練習を 続けていきましょう。様々な音を出すことができるピアノ、その第一歩となります。

そもそも、何故、バタバタしてしまうのか?それは、無駄な動きをしているからです。 じゃ、どんな無駄な動き?ピアノの鍵盤を押さえるためには指を上げなければなりませんが、指の上げ方が必要以上に高く上がっていませんか?高く上がって いると、高い高さから指を落として弾くことになるので、力が加わってしまいます。指を高く上げてしまう生徒さんの多くは、手首の位置が下がっていることが 多いです。手首が下がっているから、余計に指を頑張って高く上げないと弾けなくなるのです。手首の位置が正しい位置にあれば綺麗な手のフォームで弾く ことができますから、バタバタもしなくなるでしょう。

手首の位置は自分自身で気をつけるしかありませんが、ピアノを弾く前の準備として、234の 指を立ててピアノの鍵盤に置いてみましょう。234の指がしっかりと立っている状態ができたら、その他の指1,5の指を自然に鍵盤に乗せるだけ。234の指が 立っている状態が、手首の位置が安定している状態です。ピアノの実際の鍵盤でなくてもテーブルの上などでも簡単にできる練習ですから、一度試してみると よいでしょう。手のフォームが綺麗になったら、その状態を維持しつつ指を高く上げすぎないで弾く・・・・そうするとバタバタが改善されると思います。 鍵盤を掴むような感覚で弾いてみましょう。ただ、最初から速い速さでの練習ではなくて、ゆっくりしっかりと確実に鍵盤を押さえて弾くことをやっていきま しょう。

ピアノは力で弾く楽器ではありません。とは言え、鍵盤に触れる指先には力を入れていないと指が崩れてしまいます。肩や腕などの力は 抜いて身体を楽にし、指先だけには力を込める・指先に身体の重みを乗せる弾き方ができると、無駄な動きがなく弾いている手の姿も綺麗です。ゆっくりな曲を 演奏する時にはどんな弾き方でもできてしまうものですが、速い動きになってくると正しい手のフォームが必要です。日頃から、手のフォーム・手首の位置 などに気をつけて練習を積んでいきましょう。

中学の合唱コンクール伴奏者の補講レッスンを行っていましたが、まさかの中止に。とっても頑張っている最中だったので、生徒さんもショックを受けて

いるようですが、きっと保護者の方もショックなのだろうと推測します。ただ、今回、初めて伴奏を担当する生徒さんなので、せっかくだからと伴奏曲を

仕上げるところまでレッスンをすることにしました。

中学の合唱コンクール伴奏者の補講レッスンを行っていましたが、まさかの中止に。とっても頑張っている最中だったので、生徒さんもショックを受けて

いるようですが、きっと保護者の方もショックなのだろうと推測します。ただ、今回、初めて伴奏を担当する生徒さんなので、せっかくだからと伴奏曲を

仕上げるところまでレッスンをすることにしました。伴奏曲もピティナ・ステップなどの本番曲も同じことですが、曲は、弾けるようになってからが 勝負。下手でも(失礼な言い方ですが・・・)ゆっくりでも構わないから、スラスラと通しで弾けていないものに、「ここはこんなふうに弾きましょう」「ここ はもっと焦って」などと弾き方の説明をすることはできません。「取り敢えず間違わずに弾いてよ💢」って言うことの方が先です。ですから、4月・5月の ステップに参加をされる生徒さんも同じですが、左手の音を間違える・つっかかり弾きになっている 生徒さんは、取り敢えず間違えない・止まらない演奏を まず完成させましょう。その上で、強弱の表現を加えたり弾き方の表現学習に入っていきたいと思います。

合唱コンクールの伴奏レッスンの場合は、 スラスラ弾きができてきたら、次はペダル入れの作業があります。基本的には、伴奏楽譜にはペダルの記号が書かれていませんから、勝手に自分でペダルを 踏んで演奏することになります。ペダルを全く入れない・・・なんてことはありません。勝手に踏めるのならかんた〜ん・・・と、考えますか?自由に踏んでも よいペダルですが、それは「適当に何でも良い」ではなくて、響きが綺麗でなければなりません。汚い音の響きになるのだったら聴いていられません。ここでも 自分の弾いている音・響いている音を聴くことが重要になってきます。曲に表現が加わってペダルも踏めるようになったなら、次は「よそ見練習」の始まり です。合唱に合わせた伴奏をするわけですが、舞台で歌っている合唱の声って、伴奏者の耳には少し遅れて入ってきます。ですから、重要な役割をしているのは 指揮者になります。伴奏者も歌い手も指揮者を見ながら演奏をすることによって、ズレないきちんと合った音楽が出来上がります。・・・と言うことは、伴奏者 は、楽譜ばかり鍵盤ばかりを見ての演奏ができなくなります。見るものは指揮者。特に弾き始めの第一音目は、鍵盤を見ながら弾くことができません。指揮者の 合図で入っていくことになるからです。教室では、これまでの伴奏者にも全員に「よそ見練習」を課していました。曲の途中でも指揮者は見なければなりません から、よそ見をしながら弾く練習は大切になってきます。

ソロ演奏よりも気を使ったりやることが多い伴奏ですが、みんなで作り上げていく一体感 は、一人の演奏とはまた違う思いが生まれます。ただその思いは、やったことのある人にしかわからないもの。私自身はそんな思い、嫌いではないです。むしろ 好きな方?相手のことを思いながら一緒に作り上げていく音楽、できることなら一度は経験してほしいと思います。

ピアノって弾き手の感情が音に表れる楽器です。それはきっとピアノに限らずだと思います。レッスンでも自宅練習でも、「さぁ、頑張って練習しよう。上手に

弾こう」と思って弾いて欲しいのに、気分が落ち込んでいたりイライラしていたりすると、上手に弾けるものでも上手に弾けなくなります。「もうどうでも

いいや」という投げやりな?気持ちで弾いていることってありませんか?

週に1回のレッスンで、毎回泣いてしまう生徒さんがいらっしゃいます。 別に泣いてしまうのは構いません。私も新人のキャピキャピした先生ではありませんから、生徒さんに泣かれてしまってもオロオロすることはありません。 むしろ泣きたくて泣いているのだから、泣かせておきます。「泣きたいのだから今はどんどん泣いて、落ち着いたら弾いたらいいよ」と、声をかけるように しています。泣き止ませようとも思ってないので(笑)どんどん泣いてもらっています。ただ、生徒さんのその泣く行為、悔しくて弾けなくて泣いていて、弾ける ようになりたくて泣きながらでも一生懸命に練習しているのだったら良いのですが、ピアノ教室に来る前に、自宅で保護者の方から叱られたりケンカを したりして、教室に来てからずっと塞ぎっぱなしで、ピアノ学習を始める前から泣き出してしまうとなると、ちょっと問題です。だってまだ何もやっていないのに、 生徒さんのテンションがだだ下がり状態って・・・・?

保護者だって叱りたくなったり怒ったりすることもあると思います。お子様が小学生だったら なおのこと。様々な家庭の事情があると思うので「怒らないで」とは言いません。私も自分の子供が小学生の時には叱ったり怒ったりしてきたので、それは 否定をしません。が、お子様を叱ったり泣かせたりしてからのピアノ教室だと、はっきり言ってお子様はピアノが弾ける状態になっていません。せっかく練習 をして上手に弾ける曲だったかもしれないのに、ピアノはボロボロ、ピアノから流れてくる音もトゲトゲ。第一、お子様はピアノを弾きたい気持ちになって いないから、上手に弾けるはずがないのです。

ピアノのことではなくても「勉強をしない」「片付けをしない」「さっさとしない」など、お子様 に対してイライラしたり怒ったりあると思います。叱ることも一つの方法ですが、怒鳴ったところでお互いが嫌〜な気持ちになるだけ。それならば、お子様を うまいこと誘導して気分を乗せてやらせちゃうのも一つの方法。保護者の腕の見せ所。叱られて泣きながらピアノの練習をしたところで上達は望めません。 自宅のピアノ練習もピアノ教室に出かける前も、テンションアゲアゲで弾くことができるように気持ちを整えてあげるのは、保護者の務めだと考えます。 私って厳しいですか?

週に1回のレッスンで、毎回泣いてしまう生徒さんがいらっしゃいます。 別に泣いてしまうのは構いません。私も新人のキャピキャピした先生ではありませんから、生徒さんに泣かれてしまってもオロオロすることはありません。 むしろ泣きたくて泣いているのだから、泣かせておきます。「泣きたいのだから今はどんどん泣いて、落ち着いたら弾いたらいいよ」と、声をかけるように しています。泣き止ませようとも思ってないので(笑)どんどん泣いてもらっています。ただ、生徒さんのその泣く行為、悔しくて弾けなくて泣いていて、弾ける ようになりたくて泣きながらでも一生懸命に練習しているのだったら良いのですが、ピアノ教室に来る前に、自宅で保護者の方から叱られたりケンカを したりして、教室に来てからずっと塞ぎっぱなしで、ピアノ学習を始める前から泣き出してしまうとなると、ちょっと問題です。だってまだ何もやっていないのに、 生徒さんのテンションがだだ下がり状態って・・・・?

保護者だって叱りたくなったり怒ったりすることもあると思います。お子様が小学生だったら なおのこと。様々な家庭の事情があると思うので「怒らないで」とは言いません。私も自分の子供が小学生の時には叱ったり怒ったりしてきたので、それは 否定をしません。が、お子様を叱ったり泣かせたりしてからのピアノ教室だと、はっきり言ってお子様はピアノが弾ける状態になっていません。せっかく練習 をして上手に弾ける曲だったかもしれないのに、ピアノはボロボロ、ピアノから流れてくる音もトゲトゲ。第一、お子様はピアノを弾きたい気持ちになって いないから、上手に弾けるはずがないのです。

ピアノのことではなくても「勉強をしない」「片付けをしない」「さっさとしない」など、お子様 に対してイライラしたり怒ったりあると思います。叱ることも一つの方法ですが、怒鳴ったところでお互いが嫌〜な気持ちになるだけ。それならば、お子様を うまいこと誘導して気分を乗せてやらせちゃうのも一つの方法。保護者の腕の見せ所。叱られて泣きながらピアノの練習をしたところで上達は望めません。 自宅のピアノ練習もピアノ教室に出かける前も、テンションアゲアゲで弾くことができるように気持ちを整えてあげるのは、保護者の務めだと考えます。 私って厳しいですか?