講師から

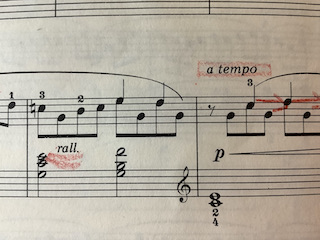

楽譜の中に「アテンポ」「インテンポ」と書かれていることがあります。楽譜の中の楽語は、ほとんどがイタリア語で、こちらの楽譜の中の言葉もイタリア語

になります。ここで登場している「アテンポ」は、元の速さに戻して、とか、今までと同じ速さで、の意味です。元の速さ? って一体どういうことかというと、

何かしらの事情で速さが変わってしまったので、その速さを元に戻すということ。・・・であれば、変わった速さが記されているはず。今回の楽譜では、

1小節前に「ラレンタンド」の略語がこれまたイタリア語で書かれています。赤ペンで印がされています。「ラレンタンド」は、だんだん遅く、の意味。少し

遅くなった速さを遅くなる前に弾いていた速さに戻せばいいのですが・・・・。

楽譜の中に「アテンポ」「インテンポ」と書かれていることがあります。楽譜の中の楽語は、ほとんどがイタリア語で、こちらの楽譜の中の言葉もイタリア語

になります。ここで登場している「アテンポ」は、元の速さに戻して、とか、今までと同じ速さで、の意味です。元の速さ? って一体どういうことかというと、

何かしらの事情で速さが変わってしまったので、その速さを元に戻すということ。・・・であれば、変わった速さが記されているはず。今回の楽譜では、

1小節前に「ラレンタンド」の略語がこれまたイタリア語で書かれています。赤ペンで印がされています。「ラレンタンド」は、だんだん遅く、の意味。少し

遅くなった速さを遅くなる前に弾いていた速さに戻せばいいのですが・・・・。こちらの曲を練習している生徒さん、上手に「ラレンタンド」を 表現してくださっていて心地よく聴けるのですが、「アテンポ」で速さが元の速さに戻らないまま弾き進めてしまっています。実はこの曲には、「ラレンタンド」 と「アテンポ」の表記が3ヶ所ほど出てきます。その度にゆっくりしては戻して、ゆっくりしては戻して・・・の繰返しになるのですが、きちんと元の速さに 戻らないまま弾き進めてしまうと、ちょっとゆっくりになった速さからさらにだんだんゆっくりになって・・・戻りきれないまま次の「ラレンタンド」が またやってきて・・・・・!? ズルズルと引きずられた状態で進んでいっていたら、曲はどんどん遅くなってしまいませんか?曲の最初の速さとかけ離れた 速さで進んでしまいます。あちゃ〜!

私も結構やってしまいがちになるのですが、だんだんゆっくり弾くのは素直にできますが、ゆっくりになったもの をキッパリと速く戻して弾くのって意外にすんなりできないもの。どんな速さで弾いていたっけ・・・?なんて考え出すと迷いが出てしまって速さが掴めなく なってしまいます。こんな場合はどのように速さを修正していくのかというと、まず、「ラレンタンド」を無視して一定の速さで曲の最初から最後までを弾く 練習を行います。考え方としては、一定の同じ速さの中に「だんだんゆっくり」が入っているイメージ。まずは全曲を通して、メトロノームで一定の速さを 指・身体に覚えさせてしまいましょう。その速さを覚えてしまったら、3箇所の「だんだんゆっくり」を入れていくようにします。ちょっと考え方を変えて 練習に取り掛かってみると、ズルズルと引きずられることが避けられる場合もあります。基本の速さを掴むところから始めてみましょう。

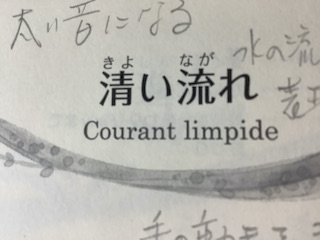

「清い流れ」という曲名の曲を1週間で弾いてきてくれた小学校高学年の生徒さん。この曲は「ブルグミュラー25の練習曲」というテキストの1曲。音が少ない

楽譜ではありませんので、1週間で楽譜を読み込んで弾いてくることは簡単ではありません。それを楽譜通りに弾いてきた生徒さんには、かなりの読譜力と

演奏力がついているということ。素晴らしい!・・・と、ここまでは確かに素晴らしいのですが、ここから、私の辛口批評が始まります(笑)

「清い流れ」という曲名の曲を1週間で弾いてきてくれた小学校高学年の生徒さん。この曲は「ブルグミュラー25の練習曲」というテキストの1曲。音が少ない

楽譜ではありませんので、1週間で楽譜を読み込んで弾いてくることは簡単ではありません。それを楽譜通りに弾いてきた生徒さんには、かなりの読譜力と

演奏力がついているということ。素晴らしい!・・・と、ここまでは確かに素晴らしいのですが、ここから、私の辛口批評が始まります(笑)生徒さんの演奏には「のっぺらぼうおばけ」が顔を出していて、間違いがなく楽譜通りの演奏はいいのですが・・・・それじゃ、つまんないのよ〜。せっかく 上手に弾いているのだから、そこで満足するのではなく、もっと表現ってものできるでしょ💢「強弱をつける」と言ってしまうと、強い・弱い の表現しか ないような感じがしますが、結局それは曲に気持ちを乗せるということ。自分が弾いている曲に気持ちを乗せていますか?今回の「清い流れ」の曲名ですが、 出版社によっては「清らかな小川」「小川の流れ」など、微妙に曲名が違っています。この曲を練習してみるとわかるかと思うのですが、ゴォーというような 激しい流れではなく、サラサラと静かに流れているような雰囲気の曲です。そのように流れている川を見た時の、自分の気持ち・どのように感じた(感じる) かをちょっと考えてみましょう。想像力を働かせて、その思いを曲に乗せてあげればいいだけ。

例えば、小さな川だけど綺麗な水が流れている川。 流れている様子を見ていると、ひょっとしたら水がキラキラしているかもしれない・・・キラキラしていてきれいだなぁ・・・とこれだけのことを考えたと しても、「綺麗に聴こえるように弾こう」「やさしい気持ちで弾こう」と、なりませんか?いや、なって欲しいのです。やさしく綺麗に弾こうと思えば、鍵盤を 乱暴には触れません。やさしく傷をつけないように触る感じで弾くことになると思います。こんなちょっとした気持ちを曲に乗せて欲しいのです。曲って正しく 弾けていればおしまい、ではなく、曲に気持ちを乗せてあげて完成です。でなければ、機械が弾いているような曲になってしまいます。それじゃ、弾いていても 聴いていても楽しくありません。曲に気持ちを乗せる=歌って弾く ことにつながっていきます。自分が演奏する曲のことを考えて、想像力を働かせて、気持ちを 乗せて演奏していきましょう。

高学年のピアノの生徒さん。ここ最近、あまりピアノの練習が進んでいません。それでもって教室では、トゲトゲした音でピアノを弾いています。ピアノって

その時の気持ちが表れる楽器。これ、いつも言っています。「トゲトゲした音で弾いてるけど、何で?聴いていられない」私もはっきり言うタイプ。練習を

していなくて弾けないのは仕方がない。って言うか当たり前なので、そのことについては問題視しません。練習をしたら弾けるのだから練習をすればいいだけ。

問題は、トゲトゲした音で投げやりに弾いている感じがすること。絶対に何かがあるはず。

生徒さんと話をしてみると、ピアノ教室に来る前に、 お母さんと言い合いになることが多く、その日も言い合いになってどんよりとした気持ちになっているとのこと。まぁ、言い合いになったりケンカをしたり すると気分が良いものではないので、どんよりしちゃうよね。言い合いの原因は、ダラダラとゲームばっかりやっていることらしい・・・。そりゃ、言い合いに なります。私だって自分の子供が宿題もさっさとやらず、ピアノの練習もしないでゲーム三昧、おまけに寝坊して学校に遅刻・・・・なんていう状況だったら 叱り飛ばすと思います。お母さんに1票! で、「どうしたいの?」生徒さんは「親にうるさく言われたくない」とのこと。でもうるさく言われる原因を作って いるのは自分自身だということもわかっています。さすがに高学年ですから。「それって言われない環境を作ればいいんじゃないの?」「どうやって?」 「先にゲームをやってしまうから、その他のことができなくなっているので、先にやることをやる!」そんなに難しいことではないと思いますが、どうでしょう か?

今までのやり方で何らかの不具合がでてきたら、今までとは違うやり方をやっていかないと、結局いつまでも状況は変わりません。それって、 今までの自分をやめるということ。ピアノの練習方法を挙げてみても同じことで、何回も何回も最初から最後まで弾いているだけの練習でスラスラ弾けない状況 だったら、部分練習を取り入れてみる・片手練習を取り入れてみる など、今までとは違う練習方法を試してみたほうが良いです。何かを変えたかったら、 今までの自分をやめる・今までの自分から卒業する そうして自分に合った方法を見つけていきましょう。さて、そんなこんな話をした翌週のレッスンに元気に やってきてくれた生徒さん「今週は、先に全部やってからゲームをした」と、ピアノの宿題曲が全て合格になりました。さっさと宿題曲が終わったので、次の 曲の予習まで済ませることができた生徒さん。やっぱり練習をしたら弾けるピアノです。この状況がずっと続くといいけれど・・・・。

生徒さんと話をしてみると、ピアノ教室に来る前に、 お母さんと言い合いになることが多く、その日も言い合いになってどんよりとした気持ちになっているとのこと。まぁ、言い合いになったりケンカをしたり すると気分が良いものではないので、どんよりしちゃうよね。言い合いの原因は、ダラダラとゲームばっかりやっていることらしい・・・。そりゃ、言い合いに なります。私だって自分の子供が宿題もさっさとやらず、ピアノの練習もしないでゲーム三昧、おまけに寝坊して学校に遅刻・・・・なんていう状況だったら 叱り飛ばすと思います。お母さんに1票! で、「どうしたいの?」生徒さんは「親にうるさく言われたくない」とのこと。でもうるさく言われる原因を作って いるのは自分自身だということもわかっています。さすがに高学年ですから。「それって言われない環境を作ればいいんじゃないの?」「どうやって?」 「先にゲームをやってしまうから、その他のことができなくなっているので、先にやることをやる!」そんなに難しいことではないと思いますが、どうでしょう か?

今までのやり方で何らかの不具合がでてきたら、今までとは違うやり方をやっていかないと、結局いつまでも状況は変わりません。それって、 今までの自分をやめるということ。ピアノの練習方法を挙げてみても同じことで、何回も何回も最初から最後まで弾いているだけの練習でスラスラ弾けない状況 だったら、部分練習を取り入れてみる・片手練習を取り入れてみる など、今までとは違う練習方法を試してみたほうが良いです。何かを変えたかったら、 今までの自分をやめる・今までの自分から卒業する そうして自分に合った方法を見つけていきましょう。さて、そんなこんな話をした翌週のレッスンに元気に やってきてくれた生徒さん「今週は、先に全部やってからゲームをした」と、ピアノの宿題曲が全て合格になりました。さっさと宿題曲が終わったので、次の 曲の予習まで済ませることができた生徒さん。やっぱり練習をしたら弾けるピアノです。この状況がずっと続くといいけれど・・・・。

今回、新しく8分の6拍子の曲の学習に入った生徒さん。8分の◯拍子の曲の学習は、1拍に数える音符の種類が変わってくるために、 音符の長さを新たに覚えなければならない曲になります。この辺りの学習は、小学校2〜3年生さんになってくると苦もなく覚えてもらえることが多いのですが、 未就学児の生徒さんの場合は、本当に難しく感じる内容です。ですからそのような時には、理論的なことがわかっていなくても、取り敢えず「そう言う決まり だから」と、半ば強引に覚えてもらう、覚えなくてもやってもらうしかありません。将来的には様々なことを学習していく中で、拍子の取り方・考え方も 理解できるようになっていきます。それまでの辛抱です。今回、この曲を弾いてくれている生徒さんは年長の生徒さんですが、8分の6拍子の曲の拍子の取り方を 覚えてくれて、間違いのない音符の長さを覚えてくれました。・・・と、ここまでは良かったのですが・・・・。曲を演奏する時に何故だか数えながらの演奏が できていなくて、それでも正しく弾けていれば良いのですが、音符の長さがあやふやなまま演奏することになってしまいました。頭の中では理解しているはず なのに実際に正しくできていないとなれば、それはまだまだ数えながらの練習が必要だということ。黙って弾くには、ちょっとまだ早かったかなぁ。

本当に習い初めの生徒さんには数えてもらっていますが、数えながら弾いていない生徒さんでも、それで正しく弾けていれば、私からはレッスン中にそのこと について何かを注意することはありません。だって正しく弾けているから。でも「数えて弾いてね」と注意をされている生徒さんは、正しいリズムで弾けて いない・曲の途中から速さが違っている など何らかの正しくない要素があるからです。そういうことがある間は正しいものが確立されていないので、注意を 受けることになってしまいます。数えて弾くのはちょっと・・・(恥ずかしい)と思う場合は、メトロノームでも構いません。数えない・メトロノームも 使わない・・・では、話になりません。新しい数え方を学習した時や曲の仕上げの段階では、必ずメトロノームを使って、正しいかどうかの確認を行いましょう。 それでできていれば良し、合わないようだったら間違いを正す あやふやな曲にならないように気をつけましょう。自分の演奏曲が数えながら弾ける生徒さんは、 やはり上手な生徒さんですし、上手になっていく生徒さんです。自分の曲、数えながら弾けますか?

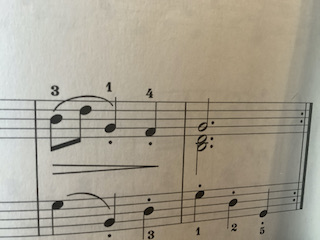

曲の性格によりますが、曲の最後の部分を少しゆっくりにしながら、やさしく終わっていくと良い曲が存在します。楽譜の中にそのような指示があれば当然

そのように演奏しますが、指示がなくても、ちょっとゆっくりにして終わるといいね・・・的な曲があります。こちらの楽譜の曲の最後も、少しゆっくりにして

終わりを迎えると雰囲気が出る曲。どんな終わり方をすれば綺麗に終われるでしょうか?

曲の性格によりますが、曲の最後の部分を少しゆっくりにしながら、やさしく終わっていくと良い曲が存在します。楽譜の中にそのような指示があれば当然

そのように演奏しますが、指示がなくても、ちょっとゆっくりにして終わるといいね・・・的な曲があります。こちらの楽譜の曲の最後も、少しゆっくりにして

終わりを迎えると雰囲気が出る曲。どんな終わり方をすれば綺麗に終われるでしょうか?こちらの曲は3拍子の曲。123,123,123・・・で進む「 メヌエット」(踊り)の曲です。同じ踊りでもワルツよりはゆっくりした曲。もともとゆっくりした曲の最後なので、数え方通りに123で終わってしまうと、 ちょっと物足りない感じがします。特に1番最後の音は、123の3でスパッと終わってしまうと、いかにもさっさと終わって帰ってしまいたい気持ちが表れて いるように感じます。実は、こちらの曲を練習している生徒さんは、ステップに参加をする生徒さんです。当日は2曲の演奏をしますが、その2曲目の曲 です。生徒さんの本当にホントの最後の曲。終わるのが惜しいような余韻を感じて終わってほしいのです。「弾いたらお終い」では なく、「聴いてからお終い」にしてほしいと思っています。自分の最後の音をよく聴いて、響きを確認したら鍵盤から指を離すイメージ。自分の音をよく聴いて ほしいと思います。

私はレッスン中によく「自分の音、聴いていますか?」と生徒さんに声をかけます。「もっと聴いてください」「聴いて聴いて」 と、音に対しての意識を促すことがありますが、実はこれって、よく弾けている生徒さんにしか言いません。と言うより、言えません。何故って、曲自体が 弾けていないのに「聴いて」とは言えません。「聴いて」の前に「練習してきて」になるからです。ですから「自分の音を聴いて」と、聴くことに注意を されている生徒さんは、今の演奏よりもさらに1ランクアップした演奏をして欲しい生徒さん。曲の最後の1音まで神経を研ぎ澄まして、完結してほしいです。

曲の最後に限らず、自分がどのような音を出したいのか、どのようなイメージで弾きたいのか、を考えることによって弾き方って違っていきますし 変わっていきます。そのためにはやはり自分の音をよく聴いて、自分の思い描いている音が出せているか、自分の思い通りの音楽になっているか、を判断する ことが必要になっていきます。何気に弾いているように見えるピアノですが、考えなければ弾けません。自分の音楽を表現するために、「よく聴くピアノ」を 実践していきましょう。

もちろん、楽譜上の音が何で、生徒さんが正しい音を弾いているのか・間違った音を弾いているのか、は教えることができます。(でも、教えないけど。私、 意地悪先生だから。楽譜は自分で読んでね)正しい音と鍵盤の位置がわかったら、その音を弾くだけなのですが、今回は写真の手のように離れた鍵盤=手の 跳躍になっています。これって、弾く人の腕の長さ・指の長さによって、弾いた時の感覚が違います。ですから、いくら私が「このくらい腕を伸ばすんだよ」と 弾いて見てもらったところで、生徒さんとは腕の長さも指の長さも違うので「このくらい」の感覚が違うのです。結局、他の人の真似をしてもダメだということ。 他の人ではなく自分の感覚を掴まなければ弾けない曲です。

ではどうやってその感覚を掴むのか?それはやはり練習しかありません。自分が腕を 広げて弾いている時の広げた感じ、「このくらい」を何度も何度も自分の身体に覚えてもらいましょう。最初は1音ずれたり2音ずれたり、そのくらいで済めば よいですが全く違う音を弾いてしまったりすると思います。それは仕方のないこと。感覚が掴み切れていないから。感覚は掴んでしまうまで練習を続けましょう。 音だけを読んでいると難しくはありませんが、これだけ離れた鍵盤の音を弾くとなると簡単ではありません。音ミスをしなくなるまで続ける練習になります。

「感覚」のような自分の身体を使って掴み取る学習は、他の人に教えることも教えてもらうことも難しいです。今回は手の移動の距離を掴む学習です。 「何cm動かす」などのように物差しを持ってきてピアノを弾くわけではありません。それこそ「このくらい動かす」ということを意識しながら、音ミスをしない で弾けるようになるまで練習を重ねましょう。

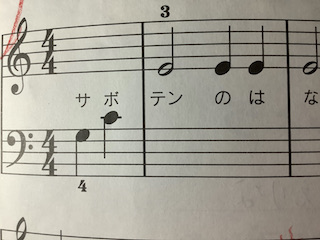

楽譜の中に何が起こっても?ピアノの楽譜は、大譜表の中の上の段は右手、下の段は左手で弾くことが前提です。学習が 進むと、上の段の音のところに「左手」と書き込んであったり、下の段の音のところに「右手」と書き込んであるものも出てきます。ある意味、これは「特別」 です。特別なのでわざわざ書き込んである、と思ってください。では、特別ではなく、通常の楽譜の中でいつも見ている・いつも弾いている楽譜とは違う ものが出てくることもあります。これもまた、学習が進んでいかないと出てきませんが、ここで、ピアノの楽譜の「キホンのキ」が定着しているかどうかが 試されますよ〜。

写真の中の楽譜、いつも弾いている大譜表の中の2段目部分に、突如あらわれたト音記号。こっちはいつもヘ音記号で書かれていた のに・・・ト音記号が出てきちゃったから右手で弾いちゃおう・・・と、思った生徒さんは要注意。ピアノの楽譜の「キホンのキ」を思い出してください。 何が起こっても(ここではト音記号が出てきても)大譜表の中の2段目は左手で弾くことを。どんな記号で書かれていても、さきほどの「特別」でない限り、 大譜表の中の2段目は左手で弾きます。ですから例えば、大譜表の中の1段目にヘ音記号が出てきたとしても、それは右手で弾くことになります。記号は関係 ありません。これ、本当の基本になります。

ピアノ学習が進んでいる生徒さんの中には、ト音記号・ヘ音記号に惑わされて、時々わからなくなって しまう場合もあるようです。ト音記号が右手・ヘ音記号が左手で弾く曲がほとんどなのですが、でもそれは決まりではありません。難しい曲になってくると、 あっちこっちと記号が乱れてくる曲もあります。こちらの楽譜の曲も、ちょこちょことト音記号・ヘ音記号が入り混じっていますので、楽譜を丁寧に見ていく ことが大切。記号を間違ってしまうと音が違ってきますから(当たり前だけど)、変な?曲になってしまいます。今回、ちょっと間違って認識していた 生徒さん、ピアノ楽譜の「キホンのキ」しっかり頭に入れておいてくださいね。

この「手はお膝」は何故必要なのか?それは、 落ち着いて曲を弾き始めるため。自分の身体も自分の気持ちも整えてから、ピアノの鍵盤に向かって欲しいのです。この時に考えることは「何の音から 始まっていたかな?どんな速さで弾くのだったかな?最初のフレーズはどんな音楽だったかな?」など、弾く曲のこと。曲の始まりの2~3小節分の音楽を 頭の中で歌ったり考えてから、鍵盤の上に手を置いてセットしましょう。先日の生徒さんのレッスンでのこと、今回はじめてのステップなので緊張もあるのだと 思いますが、曲の一音目の音を見事に違う音から弾き始めてしまった生徒さん。いやいや、それはないよ〜。だって今から始まる最初の音だよ。手を鍵盤に セットする時間の余裕があるはず。それを間違った音から出てくるなんて、ないないない。一音目からの間違いはやっちゃいけません。まだまだ練習段階なので、 生徒さんも私も大笑いで済みましたが、本番でこれをやってしまうと緊張の上に頭が真っ白になってしまう可能性もあります。その後の音楽がズルズルと良くない 方向に進む可能性だってあります。よく注意をすることが必要です。

「手はお膝」は、弾き始めだけの話ではありません。弾き終わっても「手は お膝」が必要です。ステップでは2曲の演奏をしますが、1曲目が終わって「手はお膝」の時間で、2曲目のことを考えます。2曲目が終わってすぐに椅子から 降りてしまうのではなく、ここでも1度「手はお膝」をやってから静かに椅子から降りるようにします。1つ1つの動作が丁寧であることは、曲のことを 大切に思っている表れでもあります。演奏が終わったからと、逃げるように?椅子から降りてしまうのは丁寧ではありません。1つ1つの動作はゆっくり丁寧に しましょう。

最近は、舞台に出る・出ない に関わらず、レッスン中の曲の弾き始めについて、頭の中で曲のことを考えてから弾き始めるように うるさく伝えています。大抵の生徒さん、慌てて弾き始めてしまうのか、それこそ一音目でつっかかったり、1~2小節弾いただけで止まったり弾き直したり。 ちょっとひどい弾きはじめになっています。これって格好の良いものではありません。頭の中での曲のシュミレーションを行なってから弾き始めることで、弾き はじめのミスは防ぐことができます。いつの時も落ち着いた演奏をしたいですね。

これは私もはじめてのパターンだったのですが、移動する手を下から持ってきて弾いています。器用に持ってきて弾いてくれていましたが、音ミスもちょこっと してしまうこともあるし、何より、弾いている手の動きが弾きにくそう。弾きにくい形でずっと練習をしてくれていたのだと思うと、何とも涙ぐましい・・・。 でもやっぱり正しい弾き方で弾かなきゃね。

手の交差が発生する曲を演奏する時には、動かす方の手を上から持っていく弾き方が正しい弾き方です。 今回の交差曲は、ト音記号の音域の音を左手で演奏するように指示があったので、左手をト音記号の音域の高い鍵盤の方へ持っていかなければなりません。 ですから、右手の上を左手が飛び越す感じになります。この弾き方は、いつもいつも左手が上になるということではありません。ん?どういうこと? あくまでも動かす方の手が上に来るのです。例えば、左手の音域の音を右手で演奏する曲の場合は、右手を左手の音域である鍵盤の低い方へ持っていくことに なります。動かす方の手を上から持っていく、このことを覚えておくようにしましょう。やはり動きのある手が、広い空間を行き来した方が動かしやすいです よね?

お茶目なピアノ男子の生徒さんには、正しい弾き方をお話して、正しい弾き方で練習をしてもらいました。生徒さんに正しい弾き方と間違った 弾き方の2種類を弾き比べてもらうと、やはり正しい弾き方の方が弾きやすく感じるとのこと。弾き比べてみると一目瞭然。次からはきっと間違えずに練習を してきてくれることと思います。動かす方の手をリズミカルにふわりと持ってくる・・・・正しい弾き方をマスターして進んでいきましょう。

習い事として、とても人気なものとなっているピアノ。小さなお子様だけでなく、最近は大人の生徒さんの入会が続いています。人気の理由は「脳を使うから」

とか、集中力・忍耐力が養われる、情操教育としてのピアノの活用・・・などなど世間では言われています。まぁ、難しい話は置いておくとして、ピアノ教室に

対して、と言うかピアノを学習するにあたって何を求めているのか、今一度よく考えてみて欲しいのです。

純粋にピアノが好きだから弾けるように なりたい・・・趣味として楽しく弾いていきたい・・・などでしたら、生徒さんが求める進み具合にもよりますが、私の方から急かして急いで進めるようなこと はしません。生徒さん側の練習スピードに合わせる感じになります。どんどん進みたいと思う生徒さんならば、たくさんの曲を練習してくださったらよいだけ。 ですが、きちんと演奏することは求めていきますから、ぐちゃぐちゃ?な状態で進むことはありません。ゆっくりでのんびり・まったりでもいいから弾いて いたい、と思う生徒さんならそのように進めていきます。

特に考えて欲しい生徒さんは、小学生までの生徒さん。ピアノを通してどうなって欲しいのか? どんなレッスンを求めているのか?1番重要なお子様自身の気持ちはどうなのか?私としては、お子様自身にもピアノを弾きたい気持ちがあることが嬉しいの ですが、別に、保護者の気持ち優先でも構いません。我が家の息子の話になりますが、うちの息子、幼稚園の時のピアニカ(鍵盤ハーモニカ)参観で、一人 変な音ばっかり出していたことに私が驚いて、(だって、ピアノ教室やっている私の立場が・・・。うちに通ってもあんな状態だと思われたら、ピアノの先生 やってられない・・・・)という、私の都合で「小学校6年までは強制的にピアノはやってもらいます」宣言をしたのでした。もちろん嫌がっていましたが、 転機は小学校3年生の頃。学校でピアノが弾けることがバレてしまい、いろいろと伴奏を請け負ってくるようになりました。そうしたら、子供の方がピアノが 楽しくなって、結局、6年で辞められなくなり、中学校・高校の合唱コンクールや入学式・卒業式で弾くようになり、大学までも(今は大学院生なのですが、 学祭で他の人たちとセッションしたりしています)時々ピアノを弾いています。ただ、ピアノは練習が必要ですから、小さい間は親がさせたいのであれば 練習もさせないといけません。

ある生徒さんは、レッスン中にちょっと弾き方を注意すると、途端に泣き出してレッスンが止まってしまいます。 それが毎週続いています。私は生徒さんが泣き出してしまうことは別に構いません。泣きたい気持ちなのだから泣いてもらっていいのですが、なぜ、泣いちゃうの か?何が嫌なのか?そもそも、注意をされないでピアノレッスンをすることはできません。注意をされる度に進まなくなっているので、当然、テキストが進んで いきません。生徒さんはどう思っているのかな?保護者の方にもその状況をお話するのですが、このような状態でいいのかな?生徒さんもお話ができない くらい泣き出してしまうので、私にも生徒さんの気持ちがわからないでいます。このままのレッスンでいいのか・・・?

どのような形でピアノ教室に 関わっていくのかは、人それぞれですし、ご家庭それぞれ。生徒さんの気持ちと保護者のピアノに対する気持ちがわかれば、その考えに合ったように対応 していきますので、一言、伝えてもらえればと思います。ピアノの上達は早くなくても、教室に通って私と話をして、それで精神の安定が保たれているのなら、 それもアリ。今一度、ピアノに対しての気持ちを考えるキッカケにしてもらえれば・・・と思います。

純粋にピアノが好きだから弾けるように なりたい・・・趣味として楽しく弾いていきたい・・・などでしたら、生徒さんが求める進み具合にもよりますが、私の方から急かして急いで進めるようなこと はしません。生徒さん側の練習スピードに合わせる感じになります。どんどん進みたいと思う生徒さんならば、たくさんの曲を練習してくださったらよいだけ。 ですが、きちんと演奏することは求めていきますから、ぐちゃぐちゃ?な状態で進むことはありません。ゆっくりでのんびり・まったりでもいいから弾いて いたい、と思う生徒さんならそのように進めていきます。

特に考えて欲しい生徒さんは、小学生までの生徒さん。ピアノを通してどうなって欲しいのか? どんなレッスンを求めているのか?1番重要なお子様自身の気持ちはどうなのか?私としては、お子様自身にもピアノを弾きたい気持ちがあることが嬉しいの ですが、別に、保護者の気持ち優先でも構いません。我が家の息子の話になりますが、うちの息子、幼稚園の時のピアニカ(鍵盤ハーモニカ)参観で、一人 変な音ばっかり出していたことに私が驚いて、(だって、ピアノ教室やっている私の立場が・・・。うちに通ってもあんな状態だと思われたら、ピアノの先生 やってられない・・・・)という、私の都合で「小学校6年までは強制的にピアノはやってもらいます」宣言をしたのでした。もちろん嫌がっていましたが、 転機は小学校3年生の頃。学校でピアノが弾けることがバレてしまい、いろいろと伴奏を請け負ってくるようになりました。そうしたら、子供の方がピアノが 楽しくなって、結局、6年で辞められなくなり、中学校・高校の合唱コンクールや入学式・卒業式で弾くようになり、大学までも(今は大学院生なのですが、 学祭で他の人たちとセッションしたりしています)時々ピアノを弾いています。ただ、ピアノは練習が必要ですから、小さい間は親がさせたいのであれば 練習もさせないといけません。

ある生徒さんは、レッスン中にちょっと弾き方を注意すると、途端に泣き出してレッスンが止まってしまいます。 それが毎週続いています。私は生徒さんが泣き出してしまうことは別に構いません。泣きたい気持ちなのだから泣いてもらっていいのですが、なぜ、泣いちゃうの か?何が嫌なのか?そもそも、注意をされないでピアノレッスンをすることはできません。注意をされる度に進まなくなっているので、当然、テキストが進んで いきません。生徒さんはどう思っているのかな?保護者の方にもその状況をお話するのですが、このような状態でいいのかな?生徒さんもお話ができない くらい泣き出してしまうので、私にも生徒さんの気持ちがわからないでいます。このままのレッスンでいいのか・・・?

どのような形でピアノ教室に 関わっていくのかは、人それぞれですし、ご家庭それぞれ。生徒さんの気持ちと保護者のピアノに対する気持ちがわかれば、その考えに合ったように対応 していきますので、一言、伝えてもらえればと思います。ピアノの上達は早くなくても、教室に通って私と話をして、それで精神の安定が保たれているのなら、 それもアリ。今一度、ピアノに対しての気持ちを考えるキッカケにしてもらえれば・・・と思います。

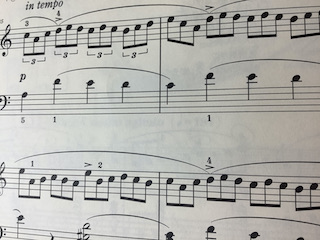

3連符のリズムが続く音楽があります。右手で演奏をしていますが、実はこちらはメロディーではありません。左手の四分音符がメロディーとなっている曲

なので、右手で弾くこの3連符はコショコショと弾いて欲しい音。でも、こういうのが1番難しいです。だって、コショコショ弾きたいのに音が左手よりも

多い。コショコショと自分では弾いているつもりでも実際にはコショコショとなっていなくて、おまけに音の粒が揃っていなくてガタガタ?な感じになって

いる・・・?

3連符のリズムが続く音楽があります。右手で演奏をしていますが、実はこちらはメロディーではありません。左手の四分音符がメロディーとなっている曲

なので、右手で弾くこの3連符はコショコショと弾いて欲しい音。でも、こういうのが1番難しいです。だって、コショコショ弾きたいのに音が左手よりも

多い。コショコショと自分では弾いているつもりでも実際にはコショコショとなっていなくて、おまけに音の粒が揃っていなくてガタガタ?な感じになって

いる・・・?こちらの曲を、大人の生徒さんが練習中でした。生徒さんは音に対する探究心が強く、1つ1つの音の出し方・弾き方・聴こえ方に かなり意識をされる生徒さん。だったら・・・と、私も生徒さんに対するレベルが上がってしまうのですが、音のガタガタを直してもらうために、練習方法を お話しさせてもらいました。みんなそうですが、自分はガタガタ弾いているつもりはありません。私もそう。良い具合に弾いていると思っているし、そもそも 下手に弾こうと思っているわけではありません。ですが、横で聴いている人の耳にはガタガタと聴こえている?そこでオススメは、自分の音を客観的に聴くこと から始めてみると良いです。演奏しながらもちろん聴いていると思いますが、細かいところまではなかなか聴けません。だって弾くのにも必死だから。客観 的に聴くためには録音してみるのが1番良い方法です。録音をしたものを冷静に聴いてみると・・・「ガタガタなっていました」と、生徒さん。自分で自分の 演奏状態がわかれば、あとは直すだけでいいですね。

そもそも何故ガタガタするのか?それは、1本1本の指の力が均等になっていないからです。 打鍵した時の指の強さが違えば、当然、音の強さが違ってきます。それに加えて、打鍵する時の指の速さの違いや、距離、角度が微妙に関わってきます。それらを 修正することでガタガタ弾きが直っていきます。結局、指の独立ができていてコントロールしながら弾くことができれば、ガタガタ弾きが直ります。そのための 練習方法としては、リズム変え練習を取り入れる・スタッカートで弾いてみるなど、楽譜に書かれていないリズムの練習を多く取り入れることが効果的。また できているかどうかの一つの目安として、手首が安定して弾けているかどうか?で確認することができます。1つ1つの音を弾く度に手首が動いているようでは、 音はまだ安定していません。

さて、様々な取り組みをされたという生徒さんの演奏は、それはそれは素晴らしいものでした。録音をして自分の状態 がわかったとのことで、リズム変え練習をいくつもされたとのこと。演奏している状態を見ていると、やはり手首が動いていません。綺麗に粒の揃った音で 弾けていました。素晴らしい!まずは、自分の状態を知ることが大切です。綺麗だと思えばそれで良し、マズイ!と思えば直す。特に何らかの本番を迎える ような生徒さんは、客観的に自分の演奏を聴いてみることをしてみると良いでしょう。

大学の幼児教育科で学習をしている生徒さん、ただいま、和音の基本の指番号で苦戦中です。ドミソと弾く三和音は、右手の場合1,3,5の指番号で 弾きます。これが基本の指番号。ミソド、ソドミと弾き進めることを和音の第一展開形、第二展開形と言いますが、ミソドを弾く指番号は1,2,5 ソドミ を弾く指番号は1,3,5 と決まっています。この決まりが基本の指番号になります。片手練習をしている間はスルスル弾けるのですが、これを左手もドミソの 和音から第一展開形、第二展開形と両手で弾くようになると、途端に弾けなくなる和音。それは何故か?右手の指番号と左手の指番号が一緒ではないからです。 右手が3番を使う時に左手も3番を使って弾くのなら、きっと簡単に弾くことができるのだと思いますが、右手が3番の時は左手は2番、右手が2番を使うときは 左手は3番の指を使って和音を弾き進めていくので、指が思うように動いてくれないようです。

音階練習をする時にも同じことで、ドレミファソラシド と1番の指から弾き進めて、最後のドで5番の指で綺麗に弾き終わるには、途中の指変えをする音・指変えの指番号を間違えてしまうと、綺麗に終わることが できません。ここでもまた、音階を弾く時の基本の指番号を徹底的に覚える必要があります。何事も基本が大事。基本あっての応用になっていきますから、基本の 指番号はサッと弾けるようになるまで徹底的に覚えましょう。

大学生の生徒さん、1週間ごとにだんだんとミスが少なくなり指番号の間違いは なくなってきたのですが、音ミスがまだ残っています。あともう少しと言ったところ。1つ1つの積み重ねで上達するピアノです。頑張っていきましょう。

実はこの「エリーゼ」は、想いが届かない儚い気持ちを謳った曲。「こんなに好きなのに理解してもらえない。好きなのにお付き合い できない・・・」的な。そんな想いや気持ちを曲に込めて演奏して欲しい曲なのですが、このどうしようもない想いを小学4年生の生徒さんに求めるには、 ちょっと早いですよね・・・。まだまだ青いわね?強弱の付け方や2音のフレーズの弾き方など、技術的には何の問題もなく弾ける生徒さん。特にこちらの 生徒さんは、表現する力がピカイチな生徒さんなので、聴こえてくる音楽はイイのですが・・・・まぁ、楽譜通りさらっと弾いている感じもするし・・・。 音に深みが加わると絶対に素晴らしい曲になると思うのですが、その深みは、お話をして理解できるものではなく経験なんだと思います。ですから今の段階では、 技術的な弾き方だけの理解になるのは仕方がありません。

実は以前にも、小学6年生のピアノ男子の生徒さんがこの「エリーゼ」を弾きたいとの 申し出があって、その時のできる限りの力で仕上げたことがあります。そうしてその生徒さんが中学3年生の頃、「小学生の時とは違う演奏が できるはずだから、もう一度、今、エリーゼを弾いてみない?」と、持ちかけて仕上げてもらいました。やっぱり年齢を重ねた分、表現力もアップしていて 仕上がりの曲も違っていました。これでまた、おじさんになった頃(勝手におじさんにしてゴメンね)に演奏をすると、また違った「エリーゼ」になると 思います。こちらのピアノ男子の生徒さんは今は高校生。素敵な優しい音で演奏をしてくれるピアノ男子になっています。最近は「きらきら星変奏曲」に 挑戦中です。

ピアノの練習には、ピアノだけを必死で弾いていたら良いわけではありません。もちろん練習は必要ですが、演奏曲に気持ちや想いを 乗せて弾くためには、様々な経験が必要です。それは恋愛の楽しさ・失恋の悲しさだって、時には必要なこともあると思います。小さくひっそりと咲いている 花を見て「きれい・かわいい」と思う気持ち、風が吹いてきた時の風の音など、毎日の何気ない経験が活かされます。だから、何だって無駄なことはありません。 今、「エリーゼ」を頑張っている小学4年生の生徒さんの、中学生・高校生になった時の「エリーゼ」が聴いてみたいと思います。その時まで、ピアノ続けて くれているかしら?

今日からちょうど2週間後に、ゆめりあホールでピティナ・ステップが開催されます。当日の時間割が発表になっていますので、参加をされる生徒さんたちは

少しドキドキしてくる頃でしょうか?写真はゆめりあホールです。こちらの舞台での演奏、楽しみですね。

今日からちょうど2週間後に、ゆめりあホールでピティナ・ステップが開催されます。当日の時間割が発表になっていますので、参加をされる生徒さんたちは

少しドキドキしてくる頃でしょうか?写真はゆめりあホールです。こちらの舞台での演奏、楽しみですね。教室ではお辞儀の仕方から「手はお膝」 などの一連の動作確認をしながらレッスンを進めていますが、実はもう一つ重要な練習があります。それは「1回こっきり練習」というもの。名称は私が勝手に 呼んでいるものですが、要は、毎日の隙間時間を使って、本番で弾くように、お辞儀から始めて2曲の演奏をしてお辞儀で終わる練習。練習というより、上手に 弾けても間違ったとしても、そのまま弾いてお終いにする弾き方です。例えば、ご飯を食べる前に1回こっきり練習、お風呂から上がって1回こっきり練習、 寝る前に1回こっきり練習・・・・という具合に、ちょっとの隙間時間に1回だけ、本番の通りに演奏をします。どのタイミングで1回こっきり練習を入れていただ くかは、ご家庭で決めていただいて構いません。毎日のピアノの練習時間とは別に、取り入れて欲しい練習方法になります。

この練習に何か意味は あるの?と、不思議でしょうか?これは実際の本番を想定した練習です。当日は、自宅を出るまでは練習ができていますが、実際にホールへ足を運んだら練習が できるわけではなく、舞台に立って1回のみの演奏になります。直前までピアノに触れる状態ではありませんから、自宅にいる時から、本番の1回を想定して、 気持ちの持ち方などを考えながら演奏して欲しいのです。ですから、間違えても上手でもそれ以上は弾きません。だって、本番もそうですよね?舞台の上で練習を するわけではありませんよね?なるべく当日に近い状況を作って練習をすることも、舞台に立つ上では重要な練習方法となります。

最後にもう1点、 参加をされる生徒さんにはお伝えしていますが、当日の服装、靴を実際に着用しての練習もお願いしています。お子様の場合は成長も早いですから、袖周り などが小さくなっていたり、新しい靴で歩きにくかったり・・・など、大人だと我慢してやり過ごすようなことでも、ちょっとしたアクシデントでテンションが 下がってしまいます。せっかくの素敵な演奏ができなくなるお子様、意外と多いのです。歩き姿も堂々としていたいもの。服装にも気をつけての「1回こっきり 練習」を、来週あたりから取り入れていくようにしましょう。

基本はそうなのですが、どうしても やってはいけない曲もあります。それは、何かしらの本番を迎える曲での遊び弾きです。そもそも遊び弾きとは、知ったメロディーをスタッカートで 飛んだり跳ねたりしながら弾く、付点の音符で弾くなど、正式なリズムで弾くのではなくリズム変えをしながら弾くこと。要は、楽譜通りに弾いていないことを 指します。遊びで弾いている=遊び弾き。これを本番を迎える曲で遊び半分で弾いていると、何かの拍子に本番で遊び弾きが出てしまう可能性があるからです。 本番でこれが出てしまったら・・・・ちょっと恐ろしいことになりませんか?

本番を迎える曲は、あくまでも実際の本番が終わるまでは、遊び 弾きは禁止です。小さな生徒さんの中には、あまり深く考えないで楽しく弾いているつもりなのだと思うのですが、先日も、本番の曲で遊び弾きをしている 間に、いざ、本番練習で弾いてもらうと、つっかかったり止まったり・・・・。せっかくの素敵な曲が台無しに。これじゃ、もったいないですね。ホントいうと、 練習曲での遊び弾きもあまりオススメはできません。ピアノのレッスンで弾いてもらう時に、正しく弾けなくなるからです。ちょっとつっかかってしまうと、 遊び弾きに逃げてしまう生徒さんもいらっしゃいます。5分もかからない曲なのに、遊び弾きをしたり、弾き直したりしながら20分ほど時間がかかってしまう 生徒さんも。ちょっと時間がもったいないかなぁ?遊び弾きは全然関係のない曲でやっていただくといいけれど・・・・。まぁ、レッスン曲での遊び弾きは 大目に見るとしても、本番曲での遊び弾きは絶対にしないように注意をしてくださいね。

そんな生徒さんが、今、1ヶ月限定でレッスンにやって きてくれています。4月からは大学生になられることが決まった生徒さん。ピアノレッスンをギリギリまで進めながら、受験勉強も頑張って結果を勝ち取られた のですね。素晴らしい!生徒さんは、高校で吹奏楽部に所属されていて、吹奏楽部は強豪校です。そんな生徒さん、部活の最後の演奏会で合唱の伴奏を 行うことになりました。「伴奏レッスンをお願いしたい」と、連絡を受けて、伴奏レッスンを行っています。曲は小田和正さんの「たしかなこと」 テレビの CMで流れていた曲で、曲名からメロディーが浮かんでこなくても、聴いてみたらご存知の方もいらっしゃるのではないかと思います。「レッスンをお願い します」と、声をかけていただいたことはとてもとても嬉しいことですが、もうねっ、上手に素敵に弾けているのですよ。私の出る幕なし!それくらい確かな 演奏力がついている生徒さん。久しぶりにキラキラな生徒さんのピアノの音、ピアノ好きが溢れている響きを聴きながらウルウルしている私。伴奏譜は シャープが6つもついている楽譜で、プロの編曲家さんが書かれた楽譜なのでちょっと見にくい(文句じゃないですよ)手書きの楽譜。リズムも難しいし大変な 曲のはずなのに、大変さを感じさせない演奏をする生徒さんです。

レッスンは、リズムの出し方や旋律の歌い方、伴奏が主張するところ、引っ込める ところなどの確認をしながら行っています。ここまでの演奏力がついている生徒さんだと自分の思いもあるでしょうから、押し付けではなくこんな感じ方も あるんじゃない?的な内容です。まぁ、あくまでも伴奏なので、ピアノばっかり・・・とはなりませんが。小学校の時からず〜っと学校では活躍をしてこられた 生徒さん。途中、ピアノが嫌になったこともあったらしいのですが(コレ意外でした)それでも続けてきたから今があります。1ヶ月だけの限定レッスンでは ありますが、また一つ良い思い出が積み重ねられるようにお手伝いができれば・・・の思いでレッスンをしたいと思います。どのような形でも、頑張る生徒さん を応援するピアノ教室です。小さなことでも何かありましたら、ご相談くださいませ。

教室の方針としては、小学生までの生徒さんの自宅練習は保護者の寄り添いレッスンをお願いしていますので、ピアノレッスンで行ったことの 確認や注意事項など、簡単にレッスンノートに記すようにしています。それを元に寄り添い練習を行っていただくためのレッスンノートとしてお作りしています。 ですから、レッスンノートは保護者向けのノート。次月のレッスン予定・お知らせしたいことも記していますので、確認していただくノートになります。そんな レッスンノートですが、実はこちらは小学生の生徒さんまでのお渡しです。勝手な言い分ですが、中学生からは大人扱いの教室です。電車賃も大人と一緒の 金額になりますし・・・・。ピアノのレッスンで指摘を受けたことなども、中学生の生徒さんならば自分自身で理解をして、意識をして直して欲しい気持ちが あります。そのことから、レッスンノートは年齢が大きくなるにつれなくなっていきます。

今回、最後のレッスンノートになってしまった小学 6年生の生徒さん。最後のタイミングは生徒さんによってそれぞれで、小学6年生の途中でレッスンノートがおしまいになった時点で、終わりとしています。 お渡ししたレッスンノートが6年生の途中で終わった時点で終了です。今回の生徒さんのように6年生になるタイミングでノートが終了する場合もあれば、6年 生の最後の方までレッスンノートを書き込んでいる生徒さんもいらっしゃいます。レッスンを始めた月などによって微妙に終わりの時期がまちまちになって しまいますが、せっかくなのでノートを使い切ってからおしまいにしたいと考えています。

レッスンノートが終わってしまっても、生徒さんには 丁寧に説明をしますし、何度もしつこいぐらいにお伝えしますので、今までよりもうるさく感じるかも?保護者の方も気になることやレッスン予定などわから ないことがあるようでしたら、いつでもお問い合わせをしていただいて構いません。保護者の方にはメールのアドレスもお渡ししていますから、メールでも お電話でも都合の良い方で連絡をいただくことが可能です。実際に保護者の方とはメールでの連絡が多いです。生徒さん側でも自分専用の携帯電話をお持ちの 生徒さんでしたら、ラインやメールの交換をしていますので、お伝えいただければ対応が可能です。どんなに小さなことでも何でもお話ができる環境を整えて いるつもりですので、お気軽に連絡を入れてくださいませ。レッスンノートがなくなってしまっても、気持ちの良いレッスンができるようにしていきましょう。

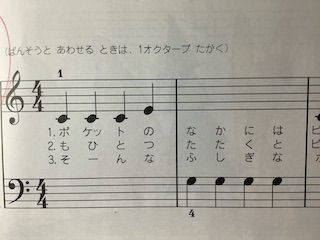

こちらの曲は皆さんよくご存知の「ふしぎなポケット」と言う曲の始まりです。ポケットの中にはビスケットが・・・・の歌がある曲ですが、ご存知でしょう

か?最近、生徒さんとの話の中でも、知っている曲が通じなくて?世代間ギャップを感じることもあるのですが・・・・。

こちらの曲は皆さんよくご存知の「ふしぎなポケット」と言う曲の始まりです。ポケットの中にはビスケットが・・・・の歌がある曲ですが、ご存知でしょう

か?最近、生徒さんとの話の中でも、知っている曲が通じなくて?世代間ギャップを感じることもあるのですが・・・・。こちらの曲の音の並びを 見ていただくと、右手にも左手にも同じ音の連打が続いているのがわかるかと思います。右手はドドドミ、左手はソソソソ と書いてある楽譜です。ドドドと ソソソソの部分が同じ音になっています。このような同じ音を連続して弾く連打の弾き方には、注意をする必要があります。ピアノは基本的には綺麗に音を つなげて弾きます。ただそれは、ドレミやドミソなど、違う音を続けて弾く場合には綺麗に弾けるのですが、今回のようにドドドと言った同じ音を弾き続ける 場合には、綺麗に音をつなげて弾くことは無理です。何故なら、同じ音をもう一度弾こうと思えば、鍵盤を上まで戻してから新たに弾かなければならないから です。鍵盤を一度上まで戻してからもう一度しっかり弾く・・・ことでしか音がきちんと出てくれませんから、同じ音をつなげて弾くことは物理的に無理に なります。違う音の場合は、指を交替で動かすことで綺麗に弾くことができます。では、同じ音の連打、どんなことに気をつければ良いのでしょうか?

大抵の生徒さんがやってしまうことは、同じ音の連打をスタッカートのように弾いてしまうこと。確かに音をつなげて弾くことはできません。 だからと言って、スタッカートの記号がついていないのにスタッカートのように弾いてしまうのは間違い。同じ音の連打なので何となく跳ねてしまうのだと 思いますが、そこはしっかりと鍵盤を押さえる形で弾くようにしましょう。1つ1つの音をしっかりと押さえる感じで弾きましょう。生徒さんの中には、鍵盤を 触れている感じの軽い感じで弾いている生徒さんもいらっしゃいますが、基本の弾き方は鍵盤を押さえて弾くが正解です。玉紐を摘んでもらっている指先で、 しっかりと鍵盤を押さえる・しっかりと鍵盤を捉える ことが大切です。

ピアノ学習が進んでいくと、撫でるようにしながら弾くことも出てきますが、 まずは基本の弾き方を学習します。基本は鍵盤を押さえる・捉える です。そうすることで、同じ音の連打であってもスタッカートのようにはならないはず。 同じ音を連打するような曲は結構出てきますから、弾き方に注意をして、どのように聴こえたら良いのかを考えてみましょう。

「この曲だけメトロノームに合わせることができませんでした」と、生徒さんから申し出がありました。メトロノームに合わせることができない曲?数えながら

弾くことができない曲?さて、どんな曲でしょうか?

「この曲だけメトロノームに合わせることができませんでした」と、生徒さんから申し出がありました。メトロノームに合わせることができない曲?数えながら

弾くことができない曲?さて、どんな曲でしょうか?ピアノ学習の最初の段階では、曲を数えながら弾くことをお願いしています。それは何故か? それは、自分が何拍子の曲を弾いているのかの意識、1つ1つの音符の長さ(リズム)の意識・確認のためです。もちろん数えて弾く以外には、メトロノームに 合わせて練習をしていただいても構いません。特に大人の生徒さんですと、ずっと数えながらも大変でしょうから、メトロノームに合わせていただけるので あればOKです。他の練習曲はメトロノームに合わせていただいたようで、きちんと拍子通りの正しい演奏でした。こちらの曲の演奏を聴かせてもらうと・・・ 何となくリズムが崩れてしまっていて、音符の長さが足らない? そこでお話を聞いてみると、メトロノームをかけて練習を始めたところ、合わせることが できなかった・・・・と言うことになったのでした。

生徒さんを悩ませた楽譜をよく見てみると4拍子の曲なのに、1小節目の音符は2拍分しかありま せん。残りの2拍分はどこへ行ってしまったの?どこかへ行ってしまった2拍分の音符、大抵は曲の最後の小節にお出かけしていることが多いです(が、全ての 曲がそうなっているわけではありません)この曲の場合は最後の小節にお出かけしていましたので、最後の小節と最初の小節で4拍子が成り立っています。この ように1拍目から始まっていないリズムの曲は、アウフタクトと呼びます。アウフタクトの小節は、拍子が足りていないので「不完全小節」とも呼ばれます。 拍子が足りていないリズムの曲をメトロノームで合わせる場合は、当然、1拍目の「チン」から合わせてしまうとその後の小節全てが崩れてしまいます。数え ながら弾く場合も同じことですが、不完全小節の足らない2拍分は、1、2、と心の中で数えてから3、4、のタイミングで入ってくるようにします。メトロノーム で合わせる場合は、4拍子にかけておいて3、4、から弾き始めると、最後まで合わせて弾くことができます。

知っている人からみると何でもない簡単 なことです。でも最初はみんな知らないこと。小さなことだからとやり過ごしてしまわないで「合いませ〜ん」と、言ってきてくれた生徒さん、私としては とても嬉しい出来事でした。知らないことは知っていけばいいですし、第一、最初からわかっているのならピアノ教室に入会しなくたって自分で進めていけば よいのですから。?に感じたこと、何でも聞くことができる環境を作りたいと思っています。何でも聞ける先生でありたいとも思っています。・・・な〜んて、 私も偉そうに書いていますが知らないこと全然あります。その時は、一生懸命調べますね。頼りない先生?ですが、どうぞよろしく。

高校生の生徒さんの1ヶ月限定レッスンでのこと。既に2回目のレッスンで上手に弾かれているので、何も心配のない生徒さんです。そうして迎えた3回目の

レッスンでは、ボロボロと違う音が出てきてピアノの音に覇気がない!元気がない!どうしちゃったの?

高校生の生徒さんの1ヶ月限定レッスンでのこと。既に2回目のレッスンで上手に弾かれているので、何も心配のない生徒さんです。そうして迎えた3回目の

レッスンでは、ボロボロと違う音が出てきてピアノの音に覇気がない!元気がない!どうしちゃったの?高校生の生徒さんたちは、既に春休みに 入っていて学校自体はお休みになっています。演奏会前の今の時期は、部活動は朝早くから夜遅くまで行われています。その部活動の後にレッスンにやってくる 生徒さん。ボロボロと音ミスが多い原因は「疲れ」です。そりゃ、1日中活動をした後に弾くピアノって、かなりキツイと思います。演奏をしている姿からも 疲れていることがわかるし、腕や指の動きもスムーズではない様子が見て取れます。それでもピアノは弾いておかないと、すぐに指が思うように動かなくなる ので練習は必要です。こればっかりは仕方がありません。

疲れていたって、弾きたくないと思ったって弾かなきゃいけないピアノ、それは生徒さん もわかっています。だったら・・・・ダラダラと疲れた身体で何回も弾くよりも、本番だと思って「渾身の力」を込めた1回練習をすると良いと思います。 疲れていなければ正確に弾ける演奏ですから、音ミスをしているのは「疲れ」が原因です。疲れた身体でボロボロとなってしまうのは仕方がないことだと 割り切って、そこは気にしない練習をしていくのがオススメ。仕上がっている曲の練習には「渾身の1回練習」を取り入れましょう。

ただピアノの レッスンでは「弾かなくてもいいよ」ではレッスンに来る意味もないので弾いてもらうのですが、私からは「力を入れずに、鍵盤を触る感じでいいから弾いて みて」という指示を出しています。日頃は「ピアノは触るな!鍵盤を押して」と、生徒さんたちに伝えているピアノレッスンですが、1日部活動で疲れた生徒さん にはそれは酷。私、そこまで鬼じゃありません(笑)指を動かしておく意味で、触るピアノで弾いてもらっています。来週はいよいよ本番を迎える生徒さん。 こんなに難しい曲をさら〜っと弾きこなす生徒さん。高校生活の集大成です。しっかりね。

本当のことを言うと、生徒さんが弾き始めた「ミ〜レドレ」が本来の正しいリズムなんですが、楽譜をよく見ると、そうはなっていません。「ミレドレ」の 表記になっています。習い始めの初期のテキストに載っているメリ〜さんなので、まだ難しいリズムを学習していないため、「ミレドレ」になっているのです。 それを勝手に「ミ〜レドレ」で弾いてしまった生徒さん。知っている曲だけに、自分の頭の中にある知っている曲のイメージで弾いてしまったのですね。でも これではピアノ学習にはなりません。今は楽譜を正しく読む力を養っている最中。楽譜に書いてある通り、音やリズム(音符の長さ)を正しく理解しているかどうか、 を確認している最中です。ピアノ学習の始まりでいつもお伝えしているように、数えながら演奏をした場合に、こちらの楽譜の曲であれば 1234 できちんと 数えながら弾ける曲になっています。楽譜の通りに正確に弾いて欲しい曲です。

知っている曲を演奏する場合に1番に気をつけて欲しいのは、今回の ように自分の中のイメージで弾いてしまうこと。「あ〜知ってる!知ってる!」で、楽譜をきちんと見ないで弾いてしまうと、楽譜の中に書いてあるものとは 違う曲が出来上がってしまうことがあります。やはり宿題の曲は、知っている曲でも知らない曲でも、楽譜をきちんと読むクセをつけておくべきです。そうで なければ、「理解していない人」と見なされてしまいます。せっかくピアノ学習を進めてきて、「理解していない人」では悲し過ぎませんか?ピアノを弾くときの 情報は全て楽譜の中にあります。楽譜をよ〜く見て、正しい曲に仕上げていきましょう。

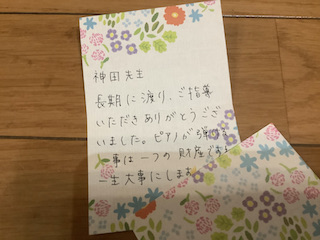

「ピアノが弾けることは一つの財産ですね。一生大事にします」と、プレゼントに挟んであった手紙。10年間通ってくださった生徒さんの、本番に向けての

1ヶ月レッスン終了時にいただきました。ピアノが弾ける=財産 そうかもしれませんね。ピアノに限らずですが、ある程度のところまで極めようと思えば、

楽しいだけではやっていけません。辛いことも苦しいこともあったはず。それらを乗り越えた先に手に入る「財産」です。生徒さんがそのように感じてくれた

こと、嬉しく思います。

「ピアノが弾けることは一つの財産ですね。一生大事にします」と、プレゼントに挟んであった手紙。10年間通ってくださった生徒さんの、本番に向けての

1ヶ月レッスン終了時にいただきました。ピアノが弾ける=財産 そうかもしれませんね。ピアノに限らずですが、ある程度のところまで極めようと思えば、

楽しいだけではやっていけません。辛いことも苦しいこともあったはず。それらを乗り越えた先に手に入る「財産」です。生徒さんがそのように感じてくれた

こと、嬉しく思います。本当に楽しそうに弾く生徒さんでした。好きが溢れているピアノの音でした。それでも、ピアノ学習の途中には、ピアノを 辞めたいと思ったこともあったと後からお聞きして、生徒さんは生徒さんなりに悩んだ時期もあったのだと思いました。誰だってそうだと思います。今、ピアノ 講師をしている私だって、嫌になって家出まがいのことをするくらいですから(笑)アハハ・・・・。でもその時に辞めなかったから今があるわけで、生徒さんも 辞めずに続けてきたから、「一生大切にできる財産」だと感じることができるようになったのですから。

こちらの生徒さん、本当に自慢の生徒さん でした。そして、今、私の教室には、未来の自慢の生徒さんが多数在籍してくれています。最近は練習に熱心な生徒さんが増えて、ピアノレッスンが楽しい です。やはり練習をしてくださると、もっともっと上手に弾いて欲しい・・・と言う思いも強くなるので、ついつい指導に熱が入ってしまいます。素晴らしい 弾き手になってもらいたい。本当にそう思います。未来の自慢の生徒さんたち、ビシバシレッスンで?やっていくわよ〜。ついてきて〜。そして「一生の たからもの」を手に入れましょう。

・・・と言うのも、これまでの曲の仕上がりは、音ミス連発、雑な曲の仕上がり・・・ だったのですが、最近は時間の余裕ができて、音ミスをしなくなっています。「ちゃんと弾ける力があったのね・・・」と思うレッスンです。これ、ちょっと ホッとしています。だって、小さい時から学習してきたピアノなのに、雑な仕上がりでしか弾くことができないなんて悲しいですから。結局、春休みに入って いつもよりも少しだけ時間に余裕ができたことで、丁寧にピアノの練習ができるようになったのだと思います。これはチャンスです!普段、学校に通っている 学生の生徒さんは、春休みの今、ほんの少しだけ時間に余裕があると思います。だったら、ピアノもほんの少しだけ頑張ってみませんか?たくさん頑張って 欲しいとは言いません。ほんの少しだけでいいのです。例えば、今まで1日に15分の練習だった生徒さんは、20分にしてみるとか・・・・。元々忙しくて 1週間に1日しか練習ができていない高校生の生徒さんならば、春休みだけ1週間に2回の練習にするとか・・・・。春休みの今を、少しだけ頑張る春休みに していきましょう。

入学式や始業式が始まって、6時間授業も始まるようになると、またこれまでのようにピアノにじっくり向かう時間がなくなって きます。その状況では頑張ることは難しくなってきますから、春休みの今を少しだけ頑張る時間に当ててほしいと思います。今、今、今ですよ!

うちの生徒さんたち、はっきり言って上手に弾かれています。表現力もバッチリ ですし、何より落ち着いて演奏ができています。そう、いつもが上手なんです。ですから、「いつもよりも上手に・・・」ではなく、「いつも通りの上手さ」で 弾いてもらえればOK。下手になんて弾かせていないピアノです。うんうん、自信を持って言えます。

当日の靴・洋服を着用して弾いてもらっている でしょうから、あとは「手はお膝」から弾き始めることを忘れないようにしましょう。1つ1つの動作はゆっくりで構いません。慌てることのないよう、当日も 時間に余裕を持ってホールに出かけるようにしましょう。今日はゆったりと睡眠を取って明日に備えましょう。楽しい舞台にしたいですね。