講師から

舞台に上がってお辞儀をしてからピアノの椅子に座るのですが、1つ1つの動作が丁寧で、落ち着いて演奏を することができました。小さなピアニストさんたち、頑張ってくれました。もちろん「手はお膝」も守って弾けていましたよ。今回、はじめてステップに 参加をした年長の生徒さんからは「とても楽しかった」という感想をもらいました。ステップに出ることを最初は躊躇していた生徒さんでしたが、「楽し かった」という感想が聞けて嬉しく思いました。ステップの雰囲気と言うか空気感と言うか、それが心地良かったのだと思います。緊張もすると思います。 その緊張も含めて、その場の空気感が体験できたことは貴重な経験になるのかなぁ・・・と勝手に思ったりしていますが。

さぁ次は5月の所沢 ステップに参加の生徒さんの番です。「いつも通り」の落ち着いた演奏を心がけて、仕上げに取り掛かりましょう。

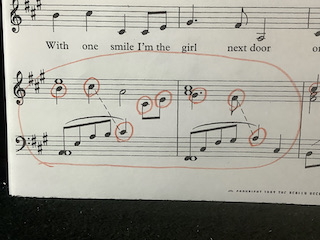

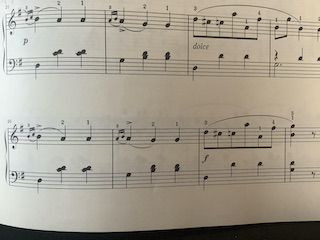

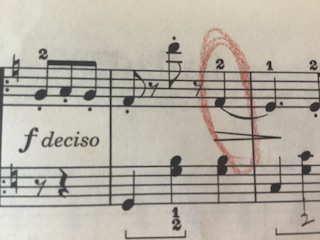

写真の楽譜は大人の生徒さんが弾かれる曲の一部分ですが、メロディーとなる音を赤丸で囲ってあります。よく見ると、このメロディー、右手の1番上では

なく中の音に出てきていたり左手でメロディーの音を弾くところもあったりしています。ここの部分はかなり難しい弾き方となるところ。右手の5番の指で

メロディーを奏でる音楽は、小指だけを意識して音を出すように練習すれば良いですが、和音で音を同時に弾きながら、5番の指ではなく2番や3番で弾く音を

少し大きく弾いたり、ある時は右手と左手で音を同時に弾いていて、左手の音を少し大きく弾いたり・・・・。メロディーとなる音があっちの指・こっちの

指と移り変わっていく弾き方は、かなり高度な技術を要します。

写真の楽譜は大人の生徒さんが弾かれる曲の一部分ですが、メロディーとなる音を赤丸で囲ってあります。よく見ると、このメロディー、右手の1番上では

なく中の音に出てきていたり左手でメロディーの音を弾くところもあったりしています。ここの部分はかなり難しい弾き方となるところ。右手の5番の指で

メロディーを奏でる音楽は、小指だけを意識して音を出すように練習すれば良いですが、和音で音を同時に弾きながら、5番の指ではなく2番や3番で弾く音を

少し大きく弾いたり、ある時は右手と左手で音を同時に弾いていて、左手の音を少し大きく弾いたり・・・・。メロディーとなる音があっちの指・こっちの

指と移り変わっていく弾き方は、かなり高度な技術を要します。このような曲の練習は、まず、メロディーの音だけを(赤丸で囲んだ音だけを)拾って 弾くことから始めます。その時にどのようにメロディーを弾きたいのか(どのような抑揚をつけて弾きたいのか)を考えて、聴かせたい弾き方でメロディー だけを拾って練習します。メロディーの聴かせ方を頭の中に叩き込んでから、メロディー意外の音も加えて練習をするようにしましょう。自分の中で、 メロディーの歌い方を確立させておくことが必要になってきます。その歌い方を再現しながらその他の音を加えていき、自分の求める音楽になっているかどうかを 確認しながら仕上げていくと良いでしょう。

どのような弾き方の曲でも、聴いている人は弾き方を見ながら聴いているわけではありません。あくまでも 聴こえてくる音楽の流れを聴いています。「メロディーが左手にあるから弾きにくいのに頑張っているなぁ」とか「手が小さいのにここまで弾けてすごい」「手が 小さいから弾けなくて仕方ないよね・・・」なんてことを思いながら聴いてくれているわけではありません。手が小さい・大きいなんて、はっきり言って弾き手の 都合でしかありません。純粋に聴こえてくる音楽をそのまま聴いてくれているだけ。その音楽が綺麗であれば素晴らしい音楽になりますし、何を弾いているのか わからない(メロディーがはっきりしない)音楽であれば、上手じゃないなぁと思うだけ。左手で弾いていようが1本指で弾いていようが関係ありません。純粋に 聴こえてくる音楽を聴いているのです。

どのような曲でも、人にどのように聴かせたいか・人にどのように聴いてもらいたいか を意識して仕上げる ようにしていきましょう。そのためには「のっぺらぼうおばけ」でもダメですし、ガンガンと乱暴な音で弾いていてもダメです。聴いてくれる人のことを思って 仕上げるようにすると素敵な音楽になります。誰かに聴いてもらうために奏でる音楽、素敵だと思いませんか?

「ピアノ辞めます」と申告してくる生徒さんがいます。もうこれで3~4回目。そうして必ず自宅に戻ったら「やっぱりピアノ辞めません」「ピアノ続けます」と

言う連絡が入ります。私、基本的には「ピアノを辞めます」と言う生徒さんに対して、特別に引き留めることをしていません。生徒さんなりに何らかの理由や

事情があって辞めたいと考えるピアノです。無理矢理に引き留めたところで、通い続けることは難しいと思うからです。ただ・・・生徒さんによっては「もったい

ないけどね・・・」と、声をかける場合もありますが・・・・。

さて、こちらの生徒さん、「辞める・辞めない」を何回も繰り返しています。一体、 どうしたいのでしょう?生徒さんとのこれまでのレッスン中での話から、ピアノに限らず「やりたい・やりたくない」「辞める・辞めない」を他の習い事でも 繰り返していることがわかっています。当初、私の考えとしては、生徒さんの頭の中での考えがまとまっていないのだと思っていました。何をやりたくて何を やりたくないのか、自分でも考えがまとまっていないと思っていたのですが、生徒さんと様々な話をしている間に、ちょっと違うのかな?と思うようになりまし た。ただ、私は中学・高校の教員免許を持っていますが、児童心理学の専門家ではありませんので、ここから先の話は私の個人的な考え・意見になります。 それを承知の上で読んで欲しいのですが、この生徒さん、今、まさに「SOS」を発信しているのではないかと思います。精神的にいっぱい、いっぱいになっている のではないでしょうか?

と言うのも、生徒さんの言動から、学校の先生に対しての不満・お友達に対しての不満・親に対しての不満がたくさん出て くるのです。そんなにたくさんよく出てくるね・・・と思うくらい。これ、私が親の立場なら「いい加減にしなさいよ」と思います。不満や文句って、言うことは 自由だと思いますが、それを言うってことは、自分がちゃんとできていないと言えないと思うのです。自分がチャランポランなことをしておいて、相手にばかり 不満や文句を言うのは違いませんか?自分がちゃんとやっているから相手にもそれを求めることができるものだと思います。それらを考えると、私から見る 生徒さんの様子は、「取り敢えず文句ばっかり言っていないで、自分のことをちゃんとやりなさい」と、声かけをするレベルです。私が親なら叱り飛ばす感じ かな?

1週間に1度しか会わないピアノの先生に対してでも、これだけのことを吐き出す生徒さん。きっと、自宅で保護者に対して、きちんとコミュニ ケーションが取れていないのではないかと思います。もっと話を聞いてもらいたいし、認めてもらいたいのではないかと思います。何でもかんでも認めろ!と 言っているわけではありません。話を聞いた上で正しいと思うことは認めて、それはちょっと・・・と思うのであれば諭す。それを望む相手は、ピアノの先生 ではなくて保護者だと思います。1番の理解者は子供にとっては親です。話を聞いてもらいたい・もっと構って欲しい という表れが「辞める・辞めない」事件に 発展しているような気がします。「しっかりしている」と思われる小学生のお子さんでも、まだまだ手もかかりますし親の助けも必要です。お子さんの「SOS」に 気がつける親でありたいですね。それは私も含めて。実は、教室には「SOS」を発信している生徒さん、私の考えですが何人か在籍しているように感じます。 時々、お子さんの様子をよく観察してみましょう。案外、寂しがっているお子さんいらっしゃいますよ。お子さんの「SOS」どうか気がついてあげて。

さて、こちらの生徒さん、「辞める・辞めない」を何回も繰り返しています。一体、 どうしたいのでしょう?生徒さんとのこれまでのレッスン中での話から、ピアノに限らず「やりたい・やりたくない」「辞める・辞めない」を他の習い事でも 繰り返していることがわかっています。当初、私の考えとしては、生徒さんの頭の中での考えがまとまっていないのだと思っていました。何をやりたくて何を やりたくないのか、自分でも考えがまとまっていないと思っていたのですが、生徒さんと様々な話をしている間に、ちょっと違うのかな?と思うようになりまし た。ただ、私は中学・高校の教員免許を持っていますが、児童心理学の専門家ではありませんので、ここから先の話は私の個人的な考え・意見になります。 それを承知の上で読んで欲しいのですが、この生徒さん、今、まさに「SOS」を発信しているのではないかと思います。精神的にいっぱい、いっぱいになっている のではないでしょうか?

と言うのも、生徒さんの言動から、学校の先生に対しての不満・お友達に対しての不満・親に対しての不満がたくさん出て くるのです。そんなにたくさんよく出てくるね・・・と思うくらい。これ、私が親の立場なら「いい加減にしなさいよ」と思います。不満や文句って、言うことは 自由だと思いますが、それを言うってことは、自分がちゃんとできていないと言えないと思うのです。自分がチャランポランなことをしておいて、相手にばかり 不満や文句を言うのは違いませんか?自分がちゃんとやっているから相手にもそれを求めることができるものだと思います。それらを考えると、私から見る 生徒さんの様子は、「取り敢えず文句ばっかり言っていないで、自分のことをちゃんとやりなさい」と、声かけをするレベルです。私が親なら叱り飛ばす感じ かな?

1週間に1度しか会わないピアノの先生に対してでも、これだけのことを吐き出す生徒さん。きっと、自宅で保護者に対して、きちんとコミュニ ケーションが取れていないのではないかと思います。もっと話を聞いてもらいたいし、認めてもらいたいのではないかと思います。何でもかんでも認めろ!と 言っているわけではありません。話を聞いた上で正しいと思うことは認めて、それはちょっと・・・と思うのであれば諭す。それを望む相手は、ピアノの先生 ではなくて保護者だと思います。1番の理解者は子供にとっては親です。話を聞いてもらいたい・もっと構って欲しい という表れが「辞める・辞めない」事件に 発展しているような気がします。「しっかりしている」と思われる小学生のお子さんでも、まだまだ手もかかりますし親の助けも必要です。お子さんの「SOS」に 気がつける親でありたいですね。それは私も含めて。実は、教室には「SOS」を発信している生徒さん、私の考えですが何人か在籍しているように感じます。 時々、お子さんの様子をよく観察してみましょう。案外、寂しがっているお子さんいらっしゃいますよ。お子さんの「SOS」どうか気がついてあげて。

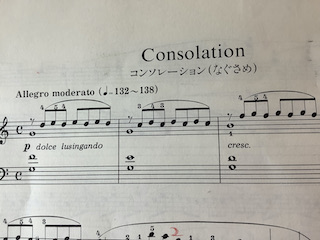

曲の始まり部分に「ドルチェ ルシンガンド」との表記がある曲。「甘く、やさしく」と言う意味です。こちらの曲は「なぐさめ」という題名がついています。

これらのことから、この曲の弾き始めの音はどのような音が適切なのかを考えていくと・・・・? どんな感じで弾き始めたら良いでしょうか?

曲の始まり部分に「ドルチェ ルシンガンド」との表記がある曲。「甘く、やさしく」と言う意味です。こちらの曲は「なぐさめ」という題名がついています。

これらのことから、この曲の弾き始めの音はどのような音が適切なのかを考えていくと・・・・? どんな感じで弾き始めたら良いでしょうか?つい先日、この曲を合格された生徒さん、何とも素敵な弾き方で弾いてくださいました。と言うのも、その前の週のレッスンで楽譜通り小さな音で(ピアノ の表示があるので)弾かれていたのですが、小さな音にはなっているものの音がはっきり聴こえてきていたので(表現が難しいのですが、決してはっきり 弾かないで欲しいということではありません)「指を寝かせ気味に弾くと、音色が変わりますよ」と、お話をさせていただきました。生徒さんは1週間の 自宅練習で自分の音を録音して研究されたそうで、何とも素晴らしい曲の始まりに変身していました。楽語の意味だけを理解して弾くと、「小さな音で 優しく弾く」ということになるのですが、この曲の題名から考えると「語りかけるような音」で弾き始めるのが適切だと考えられませんか?

「なぐさめ」と言う言葉から、例えば、落ち込んでいる人をなぐさめる時にどんな語り掛けになるのか、逆に自分が落ち込んでいる時にはどのように話かけ られると安心するのか、を考えてみると答えが出てくると思います。なぐさめ方も人によっていろいろだと思いますが、大きな声で明るく話しかけられても 元気になれません。どちらかと言うと、静かな話し声で語りかけるように寄り添ってもらった方が、だんだんと心を開いていけるのではないでしょうか? このように「小さな音で優しく弾く」の中にも様々な表現が隠されています。その曲の題名・その曲の特徴・その曲のイメージから、求める音を探していく ようにしていきましょう。これが「表現力」の学習になっていきます。

ピアノ学習の最初に、綺麗な手の形で弾くことを徹底して学んでいきますが、 それはあくまでも基本の形。指を立てて指先で弾くことが基本ですが、今回のように「語りかけるようなやさしさ」の音を表現する場合には、指を立ててはっきり とした動きで弾くのではなく、指を寝かせ気味にしてゆったりとした動きで鍵盤を捉えると、自分の欲しい音を出すことができます。間違って理解をして欲しく ないのですが、寝かせて弾くことが普通になってはいけません。自分の出したい音のために寝かせ気味になることがあるだけで、初級ピアノを学習している 間は、指を立てて綺麗な手の形で弾くことが普通です。手首も下げません。まずは、ピアノの基本を手に覚えさせましょう。

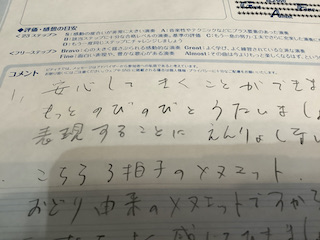

先日、大泉学園ゆめりあホールで行われたピティナ・ステップの講評用紙に書かれたアドバイスから。ある生徒さんは「安心してきくことができます」と、

一言目に書かれていました。安心して聴ける音楽?じゃぁ、安心して聴けない音楽ってどんな音楽?

先日、大泉学園ゆめりあホールで行われたピティナ・ステップの講評用紙に書かれたアドバイスから。ある生徒さんは「安心してきくことができます」と、

一言目に書かれていました。安心して聴ける音楽?じゃぁ、安心して聴けない音楽ってどんな音楽?こちらの生徒さんは私が聴いていても、何の 心配事もなくどっしりと構えたままで聴くことのできる生徒さんです。私の場合は、本番までのレッスンを何度も行なっていますから、生徒さんの仕上がり具合 がわかっています。曲の速さにブレがないこと、メロディーの歌わせ方などわかっていますから、いつも通りの演奏であれば心配事はありません。ですが、 ステップの場でアドバイスをくれる先生方は、この日、この時、はじめて聴く曲です。普段の弾き方がわかっているわけではありません。それなのに「安心して きける」と、講評を寄せていただくということは、かなりの完成度であることが伺える演奏だと言うこと。それは先ほども書いたように、曲の速さにブレがなく、 音楽的にも流れが感じられる、聴いていて耳に心地よい音楽である、ということ。へぇ〜、やるじゃありませんか。では、この安心はどのようにして手に入れる のか?聞きたいのはそこですよね?

曲の速さについては、自分の体の中にその曲の速さが入ってくるまで、メトロノーム練習が必須です。本番では メトロノームに合わせながら弾くわけではありませんが、何もないところから自分の弾く曲の速さで弾き始めなければなりません。そしてそれは最後まで同じ 速さで弾かなければなりません。その速さがあっちにいったりこっちにいったり=速くなったり遅くなったり しているようでは、聴いているこっちもハラハラ ドキドキしてしまいます。これでは安心して聴いていられません。メトロノーム練習は、自分の体の中にその速さが染み込むまでは続けるようにしましょう。 そしてもう一つの大事なこと。それは弾き直さないこと。ミスをするのは悪いことではありません。そりゃ、ミスをしないで弾けた方が良いです。できればミスは しない方が良いのですが、本番での演奏で1番やっちゃいけないことは、曲の流れを止めること。例えばラの音をシと弾いてしまった時、わざわざそれをもう一度 正しい音に弾き直して弾いてしまうと・・・・拍子がズレることになります。もっと酷い弾き方になると、1小節前から弾き直す、何度も何度も弾き直す、ことを してしまうと、曲の流れはどこに行っちゃったの状態です。ラの音がシになってしまっても、何事もなかったかのように弾き進めることが重要です。曲の流れを 止めないことが1番重要なのです。流れが止まらない音楽は、安心して聴くことができます。

ついつい、音を間違ってしまうと気にしてしまう生徒さんと 保護者。コンクールでも音ミスをして気にしているのは生徒さんと保護者だけであって、先生方はさほど気にしていません。もちろん、コンクールの場では減点 にはなってしまいますが、音ミスが全てではありません。その他の音楽性が物を言います。ミスは1つもなかったけれど、のっぺらぼうおばけの曲、ミスを2つ してしまったけれど音楽性のある流れに乗った曲、どちらが良いでしょうか?そこに答えが隠されていませんか?曲の仕上がりには、ぜひ、「安心して聴ける 音楽」を奏でられるように、耳に心地よい音楽を目指しましょう。

この生徒さんも安心して聴いていられる生徒さんなので、例えミスをしてしまったとしても、(実際にはミスはありませんでしたが)こちらが慌てることなく 聴いていられる生徒さんです。ピアノ伴奏をする姿もはじめて見ましたが、楽器を演奏している姿もはじめて見ることができました。生徒さんが担当する 楽器はトロンボーンで、金管楽器の一種。金管でも木管でも、音を出すのって難しいと思います。(私、ピアノ以外の楽器を扱ったことがないので、よくわから ないのですが。歌わせれば音痴だし、ピアノだってヨタヨタだし良いことないわ)楽器を演奏している姿も楽しそうだった生徒さん。この生徒さんが通っていた 高校の吹奏楽部は、都立の高校の中でもかなりの強豪校です。それだけに演奏がまとまっているので、どんな曲を聴いていても楽しいし飽きません。生徒さん たちの練習も大変だったと思いますが、きっと指導の先生もかなりの熱を持った先生なのでしょう。とても楽しい演奏会でした。

「大昔に、譜読みを するのがめんどくさくて、ピアノをやめようかと思ったこともありましたが、それを乗り越えたら毎週とても楽しかったです」 演奏会のお礼メールを生徒さんに 送った時の返信メールに、こんな一文が入っていました。そっか〜、譜読みが面倒だったのか〜。これ、ピアノあるあるです。譜読みが簡単なのは、ホントの 最初の間だけ。最初は最初で、音がわかっていないと難しく感じるものですが、上級レベルの楽譜になってくると、音がわかっていても1小節の中にはたくさんの 音符が書いてあって、リズムもややこしい、スラーやスタッカートがごちゃごちゃと書いてあるような楽譜、私だって面倒です。はっきり言って嫌になります。 でも、そんなことを言っていたら何もできなくなってしまいます。生徒さんも、それを乗り越えたら毎週とても楽しかった・・・と言っているように、やはり、 途中で辞めてしまうと見ることができない景色が待っているのだと思います。譜読みはめんどうです。そんなの、私だってわかっています。その面倒な譜読みを 乗り越えた先にある景色、掴みにいってみましょうよ。

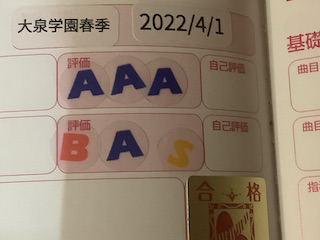

生徒の皆さんに発表会としてご案内している、ピティナ・ステップ。こちらはコンクールではありませんから、気軽に(でも練習はしてもらいます。当たり前

ですが)参加をしていただくことができるステージ。しかし、演奏曲のレベル別に課題曲が決められていて、そのレベルに「合格」しているかどうかの判断が

下されます。全く弾けなかった場合(頭の中が真っ白になっちゃって)はどうしても不合格になってしまいますが、ほとんど不合格が出ることがないステージ

です。

生徒の皆さんに発表会としてご案内している、ピティナ・ステップ。こちらはコンクールではありませんから、気軽に(でも練習はしてもらいます。当たり前

ですが)参加をしていただくことができるステージ。しかし、演奏曲のレベル別に課題曲が決められていて、そのレベルに「合格」しているかどうかの判断が

下されます。全く弾けなかった場合(頭の中が真っ白になっちゃって)はどうしても不合格になってしまいますが、ほとんど不合格が出ることがないステージ

です。今回、ちょっと興味深い?評価が出た生徒さん。当日は2曲の演奏をして、3人の先生方がそれぞれの曲についてのコメントを書いてくださって 、それぞれの曲についてSからDまでの5段階の評価がつけられます。この生徒さんの評価は、1曲目が全てA・・・3人の先生方がみんなAの評価をつけてくださっ たと言うこと。そして2曲目は、BAS・・・3人の先生方の評価がものの見事に分かれました。同じ場所で同じ曲を聴いていても、捉え方がこんなにも違うという ことです。誤解のないように申し上げておくと、ピティナ・ステップの5段階の評価は、Dがつけば不合格になりますが、評価の基準はBなんです。Bは、該当する ステップで十分合格できる演奏です。ですから、B評価で十分なんです。Aがつけば、音楽性やテクニックなどにプラス要素があった演奏、さらにSになると、 感動の度合いが非常に大きい演奏になります。そして、長年たくさんの生徒さんにステップに参加してもらっていますが、S評価は本当にもらえない(笑)欲しい と思って頑張っていても、なかなかもらうことができない、貴重なS評価なんです。そのS評価を頂けたことは嬉しいのですが、同じ曲でB評価の先生もいらっしゃ る・・・。

結局、何が言いたいのかというと、同じ曲を聴いていても聴く人によって感じ方が違う、それは、好みの問題であると言うこと。決して 下手に弾いたわけではないピアノですが、「ものすごく感動した」と思う人もいれば、「こんなものかな」と思う人もいる。みんなそれぞれ、自分の中の 物差しで聴いているので評価も分かれるのだと思います。ピアノのような芸術ものは、とても難しいと感じます。上手・下手が数字で表されるわけではなく、 聴く人の感性によるところが大きいのが特徴です。ですから、この評価が全てではありません。3人の先生方のコメントについても、直すべきところは直して、 1つの意見として今後に活かしていくようにしましょう。私以外の先生方からの貴重な意見がもらえるピティナ・ステップ、ピアノ学習のモチベーションアップの ためにも活用をしていきましょう。

生徒さんがこのように書いてくださった曲は、題名のない5小節ほどの曲です。3拍子の曲で左手の伴奏が「ドミソ」 「レファソ」といった分散和音、そこに右手のメロディーが長い音符で書いてあります。実際に演奏をしてみると、穏やかに流れるような曲になっていて、 生徒さんが「やさしいきもち」と表したのがよくわかる曲です。生徒さんの演奏もやさしく流れるように弾いてくださいましたが、1つ問題が。左手の分散 和音は曲の最初から最後まで切らずに弾いて欲しかったのですが、右手の音が切れるタイミングで、左手の音を思わず切って演奏してしまいました。惜しい! 左手の伴奏が途中で「ブチっ」と切れてしまうと、やさしい音楽には聴こえてこないかなぁ。自分が弾いている音や音楽をもっともっと意識をしていくことが できれば良いですね。まぁ、なかなか小さな学齢の生徒さんには難しいことですが、自分の音、よ〜く聴いてみるようにしましょう。

今回の、左手の 伴奏に3拍子の分散和音が使われているような曲は、やさしい性格の曲に使われることが多い伴奏形です。同じ分散和音を使った伴奏でもブン、チャ、チャ・・・ といった伴奏形になると、元気な曲や勇ましい曲になります。伴奏の形、メロディーの感じから、どのような気持ちで演奏をすればいいのか想像をすることが できます。曲に題名がついていると、さらに曲のイメージがつきやすいですから、どう弾きたいのか・どう弾くべきなのか、を考えて曲に生かしていくと 素晴らしい曲に変身します。小学1年生の生徒さんもここまで考えることができるのですから、大きな生徒さんも「のっぺらぼうおばけ」の曲から卒業して いきましょう。今弾いている練習曲、どう弾きたいのかを考えてみて。

ピアノ学習を始めたばかりの生徒さんには、まず音読み、それから片手練習、そして両手練習をしていただくようにお願いしています。この時の片手練習は、

いきなりの両手練習だと弾けないからです。右手も左手もどっちの手のことも考えながら、正しい音・正しいリズムで弾くことは、始めたばかりの生徒さんには

難しいです。弾けるようにするための片手練習になります。

ピアノ学習を始めたばかりの生徒さんには、まず音読み、それから片手練習、そして両手練習をしていただくようにお願いしています。この時の片手練習は、

いきなりの両手練習だと弾けないからです。右手も左手もどっちの手のことも考えながら、正しい音・正しいリズムで弾くことは、始めたばかりの生徒さんには

難しいです。弾けるようにするための片手練習になります。ピアノ学習が進んでいくと、片手で練習をしなくても、両手でゆっくりゆっくり弾くことが できるようになります。そうなれば、片手練習を取り入れなくても両手練習からはじめてもらっても構いません。ただ、あまりにひっかかりが多い場合やミス ばかりするような場合には、その部分だけの片手練習が必要です。練習をしている本人は、自分に今、どのような練習が必要なのかわかっていると思います から、臨機応変に対応してくださったら良いと思います。

間違って弾いているわけでもないのに、私から「その左手、片手練習をしてみましょう」と、 声をかける場合もあります。楽譜通りに音もリズムも弾けています。片手練習なんて必要ないじゃん! いやいやいや、その左手、リズムに乗って弾けて いますか?特に踊りの曲などの3拍子系の曲は、拍感を感じて欲しい曲です。123、123・・・の3拍子の曲は、1拍目を少し大きく弾いて、2拍目3拍目の音は やさしい音で弾かなければなりません。「左手は伴奏だから小さく弾く」と言う弾き方は、右手のメロディーと比べるとそうなりますが、左手だけで弾いた ときに、音楽が感じられるかどうかが重要です。何でもいいから小さく弾いていれば良い・・・と言うことにはなりません。1曲を通して左手だけを弾いて みると、左手の中にも2音のフレーズが出てきたり、左手のバスの動きが音楽的に作ってあったりしています。それをきちんと表現して欲しいのです。 左手の音楽を感じるための片手練習を取り入れると、左手の動きもよくわかります。両手での練習ばかりだと、右手の音にかき消されて、左手がただの伴奏に なりがちです。左手だけの音楽を作ってから、両手での練習に進むとより音楽が生きてきます。

初級レベルのピアノでは、音読みやリズム取りから 始まって、まずはメロディーを大きく、伴奏を小さく弾くことが基本になります。まずは自分の手のコントロールができるようにします。それができるように なってくると、ただただ小さく弾いてきた伴奏にも音楽性を持たせる弾き方を学習します。伴奏の左手だけを聴いていても楽しく聴けるかどうかがポイント です。左手の伴奏だけで音楽が語れているかどうか?確かめてみましょう。

曲の中に手の跳躍が出てきた生徒さん。1オクターブ以上離れた音に飛んでから、また最初の音に戻ってくる曲です。跳躍の距離が長いと(鍵盤が遠いと)正しい

音を弾くだけでも大変です。1つ手前の音だったり、ちょっと行き過ぎてしまって違う音が出てしまったり。生徒さんも正しい音を弾くために必死。生徒さんの

演奏姿を見ていると、何だか違和感が・・・。何が変なのかな?

曲の中に手の跳躍が出てきた生徒さん。1オクターブ以上離れた音に飛んでから、また最初の音に戻ってくる曲です。跳躍の距離が長いと(鍵盤が遠いと)正しい

音を弾くだけでも大変です。1つ手前の音だったり、ちょっと行き過ぎてしまって違う音が出てしまったり。生徒さんも正しい音を弾くために必死。生徒さんの

演奏姿を見ていると、何だか違和感が・・・。何が変なのかな?じ〜っと演奏姿を見ていて気が付いたことは、音の跳躍をするときに指がサッときて サッと帰っちゃう・・・・。もちろんそうなんです。ゆっくりの曲ではないので、この部分だけゆっくりに弾くことはできません。素早い動きが必要なのです が、う〜ん・・・・?違和感の原因は、指だけやってきてパッと弾いたらすぐ帰っちゃうこと。ピアノは確かに指で弾きますが(足では弾きません。当たり前)、 何だか機械やロボットが弾いているみたいに見えてしまうのです。見た目にも手の動きが硬いのですが、音も硬い音が出てしまっています。ピアノって指だけが 早く動いて指だけで弾いているイメージがあるかもしれませんが、実際には指だけで弾いているわけではありません。手首を使ったり腕を使ったりして演奏 します。体全体を使うことで柔らかい音を出したり、響きの綺麗な音を出すことができます。

早速生徒さんに「指だけを持っていくのではなくて、 腕から持っていきましょう」とアドバイス。腕の持っていき方もふわっと持っていくようにお話をしました。早速、腕からふわっと持っていく弾き方を実践 してみると・・・・音が変わった!これ、本当の話。生徒さんも「音が変わりましたね」と、納得されている様子。硬い音で必死に弾いていた跳躍の箇所が ものの見事に生まれ変わりました。実はこの曲は、ワルツの動きで優雅に演奏するように指示がある曲です。硬い音で演奏していたら、優雅とは言えません。 機械が踊っているのではなく踊っているのはもちろん人間です。「優雅」に見合うような音で演奏したいですね。

ピアノって音を出すだけだったら、 鍵盤を叩いていれば音が出ます。(そんな弾き方やっちゃだめだけど)ただ音を出すだけならば、誰だって出すことができる楽器です。ですが、曲を演奏する ということは、音を出すということではなく、その曲に見合った音で表現をするということ。そのための腕使いや手首使いです。是非、腕使い・手首使いの 名人になって、表現の幅を広げていきましょう。

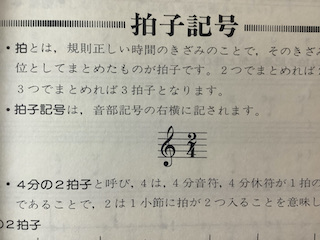

4月からお越しいただくことになった大人の生徒さん。背がすらりと高い生徒さんは、雰囲気そのままのダイナミックな演奏をされる、バリバリ弾かれる

生徒さんです。そこで1回目のレッスン時に、基本的な確認として、音符の長さや拍子記号について尋ねてみました。音符の長さについては大丈夫でしたが、

拍子記号の話になると、あれっ?んん? 何となく見てはいるけれど、あまり深く考えずに弾いていた感じ? そう言えば、大人の生徒さんの中には、拍子

記号の意味を理解していないまま何となくで弾いていた生徒さん、以前にもいらっしゃいました。いやいや、何となくの演奏はあり得ませんよ。

4月からお越しいただくことになった大人の生徒さん。背がすらりと高い生徒さんは、雰囲気そのままのダイナミックな演奏をされる、バリバリ弾かれる

生徒さんです。そこで1回目のレッスン時に、基本的な確認として、音符の長さや拍子記号について尋ねてみました。音符の長さについては大丈夫でしたが、

拍子記号の話になると、あれっ?んん? 何となく見てはいるけれど、あまり深く考えずに弾いていた感じ? そう言えば、大人の生徒さんの中には、拍子

記号の意味を理解していないまま何となくで弾いていた生徒さん、以前にもいらっしゃいました。いやいや、何となくの演奏はあり得ませんよ。音楽の拍子記号は分数の形で表わされます。ですから読み方は下の数字から。写真に載っている拍子記号は「4ぶんの2拍子」と読みます。じゃ、これはどんな 意味を持っているのか?4ぶんの、の4は、4分音符のことで、1拍の単位を表わしています。2の数字の意味は2つ、を表わしています。要は、「4分音符を1拍と して1小節に2つ入りますよ」=2拍子のこと。ここまではいいのですが、問題はここから。では、8ぶんの6拍子は? 8って何? 8は8分音符のことで、8分音符 を1拍として、1小節に6つはいる6拍子になります。4ぶんの2拍子を演奏する時の四分音符♩は長さが1ですが、8ぶんの6拍子を演奏する時の四分音符♩は、いくつ になるでしょうか?答えは2が正解。これを正しく理解していないと、適当なリズムで弾くことになります。

拍子記号については覚えてもらうしか 方法がなくて、ピアノ学習を始めた小学校低学年までの生徒さんへは、深い意味までは説明していません。とりあえず、分子に書いてある数字が大切なことを お話ししています。「何拍子」になる数字が大切なことと、それを数えながら弾けることが課題です。分数を習っている学年の生徒さん(大きな生徒さんの 初心者さん)へは、最初から拍子記号の意味もお話ししています。ピアノ学習が進むと、8ぶんの3拍子や6拍子が出てくるようになりますから、その時に 拍子記号の意味を学習してもらいます。が、ここは難しいところで、今までに学習してきた音符の長さが変わることになるので、それまでの音符の長さを 正しく理解していないと???となってしまいます。意外に頭を使うピアノ学習です(笑)

曲には必ずついている拍子記号です。まずは何拍子の 曲を演奏するのか、の確認は重要です。頻繁に出てくるわけではありませんが、「2ぶんの2拍子」と言う曲もあります。この場合の分母の2は、2分音符の 2です。2分音符を1拍と数える拍子記号になります。も〜う、ホントにごっちゃごちゃになりそうです。正しく拍子記号を理解して、正しいリズムで弾ける ようにしていきましょう。

写真に載っている右手の音、ソミレド、ファミレド と書いてありますが、ここには2つの声部(パート)が存在しています。「ソーファー」を歌う人と「

ミレド ミレド」を歌う人がいる と考えればわかりやすいでしょうか?この部分のメロディは「ソミレドファミレド」ではなく、ソの音とファの音の2つが

メロディーになります。このように声部が2つ以上ある音楽のことを多声音楽=ポリフォニーと言います。音符の棒が上向きと下向きで別々に書かれていること、

ソとファの箇所には休符が書かれていること などから多声音楽であることがわかります。

写真に載っている右手の音、ソミレド、ファミレド と書いてありますが、ここには2つの声部(パート)が存在しています。「ソーファー」を歌う人と「

ミレド ミレド」を歌う人がいる と考えればわかりやすいでしょうか?この部分のメロディは「ソミレドファミレド」ではなく、ソの音とファの音の2つが

メロディーになります。このように声部が2つ以上ある音楽のことを多声音楽=ポリフォニーと言います。音符の棒が上向きと下向きで別々に書かれていること、

ソとファの箇所には休符が書かれていること などから多声音楽であることがわかります。さて、この多声音楽の弾き方ですが、先ほども書いた ようにソとファの音がメロディーとなりますので、響かせて欲しい音はソとファの音になります。ミレド ミレドの音は小さく優しく弾いてほしい音。聴こえ ないのは困りますが、大きな音を出さない音になります。この部分の強弱記号を見ていても弾き方がわかるかと思います。ただ、出す音も出さない音も同じ 右手で弾くことになりますので、どうしても同じように大きな音で演奏してしまいがち。かなり意識をして演奏をしないと出てしまうのです。この部分の 効果的な練習方法は、まずリズムは無視をして大きな音でソの音を弾き、ソの音の響きを確認してから、ソの音を押さえたままミレドを優しく弾いてみます。 リズム通りに速く弾こうとすると最初はうまく弾けませんから、自分の耳でソの音の響きを確認してからミレドを優しく弾く練習をします。この時に意識を することは音の大きさを聴くことはもちろんですが、鍵盤を押した時の指の力加減がどうだったか?が重要です。自分が求める大きさの音を出す時の、鍵盤を 押す力の違いを意識して欲しいのです。大きな音を弾く時と小さな音を弾く時の力加減は違うはずですよね?

曲の中で強弱を作ると言うことは、 出す音、出さない音を作るということ。いつも大きな音ばかり・いつも小さな音ばかりでは、いつも言っている「のっぺらぼうおばけ」の曲です。それでは 弾いている人もつまらないと思いますが、聴いている人はもっとつまらない。どこを聴かせたいのか・聴いてもらいたいのか、を考えると曲に抑揚がついて 表現力豊かな演奏になります。求めているのはここです。楽譜の通りに音とリズムを正しく弾いているだけでは、曲はおもしろくありません。正しく弾ける ようになったら、その先を求めてみましょう。

最近、体験レッスンが続いており、4月も5月も新しい生徒さんの入会が続きます。最初にお願いをすることは、「1日15分の寄り添い練習」です。自宅で

新しい事柄を教えて欲しいわけでもなく、できないからと叱って欲しいわけでもありません。できなくたっていいじゃありませんか?できないからできるように

するために習うのであって、できないことは習えばよいですよね。ただ横で、お子様のピアノの練習を見ていて欲しいのです。時々「上手になったね」「ここ、

ちょっと変じゃない?」この程度の声かけが欲しいです。そうして、習い始めは生徒さんも保護者もやる気満々で練習をしてくださるのですが、だんだんと

生徒さんの練習が一人になり、そのうちピアノを弾いたり弾かなかったりになり・・・このようになる生徒さんのピアノの状態がどうなってしまうのか、おわかり

だと思います。

もっともっと、子供に興味を持って欲しいです。もちろん、きちんとお子様と向き合っている保護者の方がほとんど。私も若いピアノの 先生ではないので(悲しいけど・・・・)今までにたくさんの生徒さんを見てきています。間違いなく言えることは、小学生の間にがっつりと子供と向き合って いないと、中学生以降の自立が難しくなったり、ちょっと違う道?にいってしまったり、精神的に病んでしまったり・・・。何もピアノのことだけを言っている わけではありません。小学生のあいだは、過保護くらいがちょうどいいです。特に低学年の生徒さんであれば、まだまだ甘えん坊。男の子に限っていうと、6 年生になっても甘えん坊です。女の子の方が大人ですよね?

ただ一つ気を付けて欲しいのは、頭ごなしに否定をしないこと。保護者は保護者のこれま での経験からお子様に注意をしたり叱ったりしていると思います。ですから、保護者の言っていることの方が正しいです。だからと言って、お子様の意見や 考えを頭ごなしに否定をするのはNGです。お子様なりに考えてのことなので、まずは、それを認めてあげましょう。「そうだね」「そういう意見もあるよね」 一度認めてあげてから、こちらの意見や考えを諭す、これ鉄則です。否定ばかりされていたのでは、お子様はそのうち、何も言えなくなってしまいます。 親子であっても何でも言い合える関係性は大切です。思っていることは、言わなきゃ伝わりません。

学校のこと・お友達のことなど、何でも興味を 持ってお子様に接しましょう。これ、いまの間だけですよ〜。子供も20歳を過ぎれば、こちらが構っていっても冷たくあしらわれてしまいます。まさに今の 私がこれ。だから、小学生の可愛い?間に、がっつりと向き合ってください。ピアノを習うのであれば、どんな曲を練習しているのかくらいは、興味を持って 聴いて欲しいと思います。これが上達の近道です。

もっともっと、子供に興味を持って欲しいです。もちろん、きちんとお子様と向き合っている保護者の方がほとんど。私も若いピアノの 先生ではないので(悲しいけど・・・・)今までにたくさんの生徒さんを見てきています。間違いなく言えることは、小学生の間にがっつりと子供と向き合って いないと、中学生以降の自立が難しくなったり、ちょっと違う道?にいってしまったり、精神的に病んでしまったり・・・。何もピアノのことだけを言っている わけではありません。小学生のあいだは、過保護くらいがちょうどいいです。特に低学年の生徒さんであれば、まだまだ甘えん坊。男の子に限っていうと、6 年生になっても甘えん坊です。女の子の方が大人ですよね?

ただ一つ気を付けて欲しいのは、頭ごなしに否定をしないこと。保護者は保護者のこれま での経験からお子様に注意をしたり叱ったりしていると思います。ですから、保護者の言っていることの方が正しいです。だからと言って、お子様の意見や 考えを頭ごなしに否定をするのはNGです。お子様なりに考えてのことなので、まずは、それを認めてあげましょう。「そうだね」「そういう意見もあるよね」 一度認めてあげてから、こちらの意見や考えを諭す、これ鉄則です。否定ばかりされていたのでは、お子様はそのうち、何も言えなくなってしまいます。 親子であっても何でも言い合える関係性は大切です。思っていることは、言わなきゃ伝わりません。

学校のこと・お友達のことなど、何でも興味を 持ってお子様に接しましょう。これ、いまの間だけですよ〜。子供も20歳を過ぎれば、こちらが構っていっても冷たくあしらわれてしまいます。まさに今の 私がこれ。だから、小学生の可愛い?間に、がっつりと向き合ってください。ピアノを習うのであれば、どんな曲を練習しているのかくらいは、興味を持って 聴いて欲しいと思います。これが上達の近道です。

ピアノについているペダルが踏める・踏めないで、よく保護者の方から「うちの子、ペダルに足が届きます」と、 言われることがあるのですが、実際に足は幼稚園のお子様でも届きます。立ってペダルを踏めば足が届くからです。ですが、私が見ているのは単にペダルに 足が届く・届かない ではなくて、ペダルを踏んでピアノを弾いた時の腕の高さ。体験レッスンにいらした時に必ず、椅子の高さについてお話をさせてもらって いるのですが、ピアノの鍵盤に手を置いた時の腕の位置が、ピアノの白い鍵盤の位置と同じ高さで弾けるようにすることが楽に弾ける高さだと言われています。 腕の位置は高すぎても低すぎてもピアノは弾きにくいもの。その位置をキープした状態でペダルが踏めるかどうかが、ピアノのペダルを踏むことができるかどうか の見極めとなります。

では、身長が低い小さな生徒さんは大きくなるまでペダルは我慢?そうではありません。教室に用意してあるようなペダルつき 足台をご用意してくだされば、小さな生徒さんでもペダル学習を進めることができます。が、この足台、そんなにお安いものではありません。ですので、私から ペダル学習ができる生徒さんにご案内はさせてもらいますが、購入の強制はしていません。やはりペダル学習は自宅での練習が必要になりますので、教室で 学習したことを自宅で練習ができる環境でないと、ペダル学習を導入することは難しいです。本当にきちんと学習や復習ができる環境を整えてからのペダル 学習になります。

今回、ペダルつきの足台を購入してくださった生徒さん。早速、ペダルの踏み方の学習に入りました。ペダルを使用していると 何気に踏んでいるペダルですが、足のかかとは必ず床につけた状態で踏みます。これ、不思議なことにお子様は特に、機械のように足全体でガチャンガチャンと 踏んでしまいます。そんなふうに踏んでいると思っちゃうのかな?「え〜知らなかった・・・」と、生徒さん。でも大丈夫。これからは上手に踏めるように していきますよ。いや、します。こわいこわ〜い私のペダル学習、「ペダルは耳で踏む」を合言葉に頑張っていきましょう。

ピアノを弾く時は、腕や手の甲には 力を入れずに弾きます。もちろん肩にも力を入れません。力を入れるのは鍵盤に触れる指先です。さすがに指先に力がないと、指がふにゃっと崩れてしまい ます。生徒さんの演奏する姿を見ていると、明らかに腕や手に力が入っていることがわかります。腕がキーンとなって、血管が浮き出て来るんじゃないかと心配 になるくらいの力が入っているのです。生徒さんには「もっと楽に弾きましょう」「腕の力を抜きましょう」と、声をかけるのですが、なかなかキーン状態から 脱せない生徒さん。無意識で力が入っちゃうのかな?余計なところに力が入った状態だと、ピアノをちょっと弾いただけで疲れてしまいます。生徒さんも「 疲れます」と、おっしゃっているので、良い状態では弾けていないことがわかります。このようになかなか直せない場合には、立って弾いてもらっています。 立って弾くと腕が上からストン!と下りた状態で弾くことになります。座って弾く時と比べると力が下に落ちた状態になるので、少なくとも腕がキーンとは なりません。その時の力が抜けた状態を身体に覚えてもらって、それが座った状態で再現できればOKです。

1週間前のレッスンで、自宅練習でも 立って弾く練習をお願いしたところ、1週間後のレッスンでは、かなり改善されていた生徒さん。生徒さん自身も随分と楽になったことがわかられたようですし、 何より、腕キーン状態がなくなっていました。ですが、まだ今の状態では完全ではありませんから、立って弾く練習は継続をお願いしています。今回の生徒さんの ように、見るからに力が入っている場合はすぐわかりますが、見た目でわからなくても練習時に腕や肩が痛くなってしまう生徒さんは、知らない間に力が 入っています。そのような時には、立って弾く練習を取り入れてみましょう。力を入れすぎないで楽に弾くピアノを手に入れましょう。

進学・進級を迎えられてから、2週間ほどが過ぎました。進学をされた生徒さんは、今までとは違う新しい生活時間になっていると思います。進級をされた

生徒さんは、学年が大きくなってくると時間割の変更があったり、6時間授業が増えたりすることもあると思います。また、他の習い事がある場合は、

そちらの時間とも調整が必要です。今までのレッスン曜日・時間で不都合が起きる場合は、早めにご連絡をいただきたいと思います。

何人かの 生徒さんからは、レッスン時間の変更の申し込みがありました。生徒さんの希望する時間とこちらの空き時間が一致する場合は、すぐに変更していただけ ますが、そうでない場合は少しお待ちいただくことになります。ただ、今の時期は進学・進級に伴って、レッスン時間の移動が多く発生する時期ですから、 ポッと、人気の時間枠が空いてくることも多々あります。私の教室では、生徒さんたち一斉にレッスン時間についてのアンケートを取っているわけではありま せんので、その都度、申し出ていただいた順に空き時間のご案内やキャンセル待ちを行っています。ですから、予定がわかった時点でお電話でもメールでも 構いませんから、ご連絡を入れていただくと対処がしやすいです。

最近は、体験レッスンの申し込みも多くあり、また、新しい生徒さんが増えて レッスンの空き時間が少なくなってきました。曜日によってはお受けできない曜日も発生しているので、体験レッスンの生徒さんをお断りすることも多く なっています。あれ〜、こんなに人気教室だったっけ?いやいやそんなことはありませんが、私も「上手に弾いてもらうわよ!」の気持ちが大きいので、 ついつい熱の入った指導になっているのも事実。その甲斐あって、生徒さんたちが活躍してくれるので、体験レッスンの申し込みも多いのかな?下手には 弾かせないピアノです。ですから、練習をしっかりやってくれる生徒さんにお越しいただきたいです。ちょっと話が逸れてしまいましたが、今一度、レッスン 時間の曜日・時間の確認をお願いいたします。

何人かの 生徒さんからは、レッスン時間の変更の申し込みがありました。生徒さんの希望する時間とこちらの空き時間が一致する場合は、すぐに変更していただけ ますが、そうでない場合は少しお待ちいただくことになります。ただ、今の時期は進学・進級に伴って、レッスン時間の移動が多く発生する時期ですから、 ポッと、人気の時間枠が空いてくることも多々あります。私の教室では、生徒さんたち一斉にレッスン時間についてのアンケートを取っているわけではありま せんので、その都度、申し出ていただいた順に空き時間のご案内やキャンセル待ちを行っています。ですから、予定がわかった時点でお電話でもメールでも 構いませんから、ご連絡を入れていただくと対処がしやすいです。

最近は、体験レッスンの申し込みも多くあり、また、新しい生徒さんが増えて レッスンの空き時間が少なくなってきました。曜日によってはお受けできない曜日も発生しているので、体験レッスンの生徒さんをお断りすることも多く なっています。あれ〜、こんなに人気教室だったっけ?いやいやそんなことはありませんが、私も「上手に弾いてもらうわよ!」の気持ちが大きいので、 ついつい熱の入った指導になっているのも事実。その甲斐あって、生徒さんたちが活躍してくれるので、体験レッスンの申し込みも多いのかな?下手には 弾かせないピアノです。ですから、練習をしっかりやってくれる生徒さんにお越しいただきたいです。ちょっと話が逸れてしまいましたが、今一度、レッスン 時間の曜日・時間の確認をお願いいたします。

やはりピアノは楽に弾いて欲しいので、小学生の生徒さんにも立って弾いてもらうことに。既に大人の生徒さんに行っている「立って弾く練習」を、 小学生の生徒さんにも行っています。大人の場合は、そのまま床に立ってもらってちょうどいいのですが、背が低いお子様の場合は、床にそのまま立って もらうと、手がストン!と落ちないので、何らかの台の上に立ってもらって弾いてもらいます。何故このような練習をするのかと言うと、上から力が下に ストン!と落ちた状態で弾いてもらうため。鍵盤の上から手をおろした状態にする必要があります。身長が小さな生徒さんは、何らかの台を 活用して弾いた方がいいです。少し不安定な立ち姿になりますから、自宅で行う場合は少し注意が必要です。

立って演奏をすると弾きにくさはあるの ですが、手や腕の力は良い感じに抜けてくれるので、力が入りすぎることがありません。長い時間の「立って弾く練習」は必要ありませんが、時々取り入れて、 楽に弾く感じを覚えて欲しいと思います。突然次の日から改善されるものではありませんが、少しづつ良くなっていけば良いですね。自然な手の形、力を 入れすぎない指で弾けるようにしていきましょう。

日頃のレッスン曲は、仕上がらなければいけない日が決まっているわけではありませんから、自分のペースでゆっくりでも早くでも自由に 曲の完成を設定することができます。何事も自分次第。そう言う場合は、曲のまとまり毎の練習がオススメです。先ほども書いたように、上手になっていく様が わかりやすいので、練習が楽しく感じられると思います。ただ、このやり方は日頃の練習曲の場合です。例えば合唱コンクール、ピティナ・ステップなどの ように、仕上げなければならない日が決まっている曲の場合は、少しづつ進めていくと、曲の最初と曲の最後の完成度に開きが出てくるので、最初から 最後までを取り敢えずさっさと練習します。それこそ上手でない状態でも何でも、ダラダラと曲の最後までを一気に練習し、全曲を通して一気に上達して いくように持っていきます。

曲の練習の仕方は、その曲をどのような状態で弾くのか、によって違ってきます。やはり何かしらの本番がある曲・ 仕上げる日が決まっている曲は、曲の最初と最後の完成度を統一するために全曲を通した練習になりますし、日頃の練習曲は少しづつ丁寧に、楽譜をきっちりと 見ていく練習をされると良いでしょう。ピアノも上達していくと、1曲の曲の長さが長くなっていきます。曲は長くなるだけで練習が大変ですから、その時その時 に合った練習方法を取り入れて進めていくようにしましょう。

他の習い事で忙しくしていたと言う生徒さん、曲が仕上がったこともあってピアノ練習がちょっとサボり気味になっていたとのこと。やはり、弾けている曲でも 練習がサボり気味になってしまうと、弾けなくなるのも早いピアノです。通常の練習曲ならば口うるさく言うこともありませんが、本番を控えている生徒さん なので、ついつい熱が入ってしまいます。完成していた暗譜での演奏も、楽譜がどこかに飛んじゃって弾けなくなっているし、安定していたテンポも崩れて います。幸い、本番までにはもう一度レッスンがありますから、まずは1週間で立て直してもらいます。メトロノームにも必ず合わせる、時々楽譜を見ないで 演奏して暗譜ができているかどうかの確認をする、これらのことに注意をしながら練習に取り掛かってもらいます。何よりも大事なことは、ここからはサボれない こと。サボっちゃいけない。

本番曲は、ギリギリに仕上がってしまうと焦りが出てしまいますし、あまりに早く仕上がってしまうと中弛みが起こって しまいがち。生徒さんはまさに後者の状況です。本番に向けてちょうどいい感じに仕上がりを持っていければ良いのですが、なかなか難しいです。保護者と 生徒さんには「ここからはサボれません」とお伝えしているので、きっと頑張って立て直してくれると思いますが、長いようで短い2週間。大いに頑張ってもらい ましょう。

生徒さんによくありがちなことは、曲の弾き始めの鍵盤の場所を間違えてしまうこと。例えばソの音から始まっている曲の、ソの鍵盤の位置が1オクターブ

違っている、と言う間違い。これ、考えられない間違いです。特に弾き始めの音を間違えるということは、あってはならないこと。確認して落ち着いた状態

から弾き始めるように指導しています。この間違いは、ソの音だったらどこのソを弾いても良いということになります。そうではありませんよね?

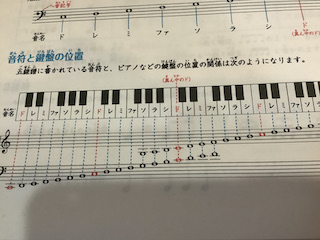

生徒さんによくありがちなことは、曲の弾き始めの鍵盤の場所を間違えてしまうこと。例えばソの音から始まっている曲の、ソの鍵盤の位置が1オクターブ

違っている、と言う間違い。これ、考えられない間違いです。特に弾き始めの音を間違えるということは、あってはならないこと。確認して落ち着いた状態

から弾き始めるように指導しています。この間違いは、ソの音だったらどこのソを弾いても良いということになります。そうではありませんよね?他にも、楽譜の音符と鍵盤の位置がわかっている?と思われる生徒さんもいらっしゃいます。普段の練習曲は間違いもなくスラスラと弾いてくれるのですが、 突然に「この音、どこ弾くの?」と楽譜を指さして尋ねてみると、鍵盤の場所がパッと答えられない生徒さん。正しく音は読んでくれるのですが、鍵盤の どの場所の音を弾いていいのかわからなくなっちゃう?五線の中の音は、上に上がっていれば鍵盤は右に移っていきますし、下に音が下がっていれば鍵盤は 左に移動していきます。ピアノ学習の1番最初に習う「真ん中のド、高いド、低いド」の音符と鍵盤の位置関係を思い出してみましょう。この3つのドの、音符と 鍵盤の位置がしっかりと頭の中に入っていれば、高いドからどうなっているのか(高くなっているのか低くなっているのか)、低いドからどうなっているのか、 を考えて正しい鍵盤の位置を導き出すことができるはず。

勉強しなきゃ・覚えなきゃ、と考えてしまうと辛くなってしまうので、時々、保護者の方が 楽譜を指さして「この音、鍵盤のどこを弾くの?」と問いかけてみてください。考え込んで答えが出るような問題ではないので、パッと答えが出てこないよう ならば、音符と鍵盤の位置関係がしっかりと理解できていない可能性があります。普段の練習曲は、何度も何度も弾いている間に鍵盤の場所も覚えてしまって いる可能性もあります。楽譜の音符と鍵盤の位置関係を理解することは、音楽の基礎の基礎ですから、しっかりと理解するようにしていきましょう。

ありえない間違いをやってきた小学生の生徒さん。生徒さんは小学生ですが、8分音符、16分音符、32分音符、3連符のリズムなど、一通りの学習をやって

きた生徒さんなので、音符の長さや数え方もわかっているはず。いや、わかっている、わかっていなきゃおかしい。それなのに、この曲を1と2と3と4と・・・で

数えながら練習をしてきました。適当に音を加えて作曲までしてる!ありえない間違いです。

ありえない間違いをやってきた小学生の生徒さん。生徒さんは小学生ですが、8分音符、16分音符、32分音符、3連符のリズムなど、一通りの学習をやって

きた生徒さんなので、音符の長さや数え方もわかっているはず。いや、わかっている、わかっていなきゃおかしい。それなのに、この曲を1と2と3と4と・・・で

数えながら練習をしてきました。適当に音を加えて作曲までしてる!ありえない間違いです。ピアノ学習を始めたばかり・・・8分音符などの分割 音符を知らない・・・と言う生徒さんならば弾けなくて当然・リズムが取れなくて当然の曲ですが、先ほども言ったように一通りの学習をしてきた 生徒さんならばやっちゃいけない間違いです。この曲、結論から言うと3連符の曲になりますから、1と2と3と4と・・・の数え方では弾けません。それを 無理矢理1と2と・・・で数えようと思えば、生徒さんがやってきたように音を加えて作曲をすることになってしまいます。も〜う、本当にこんなことやっちゃ ダメ❌💢

楽譜をよく見れば、3連符の曲だということに気がつく要素が入っています。まず、8分音符が3つ連なった音の上や下に斜め書きの3の 数字。指番号の数字と斜体が違っている3と書かれた数字があります。これは「この音符は3連符ですよ〜」の数字です。今までにも学習をしてきていますし、 今までに弾いてきたことのある楽譜ですから、楽譜を見た瞬間にわからなければいけません。4分の4拍子の曲になっていることからも、1小節の中の音符を 4つに分けて考えてみると、3連符のリズムが入っていることがわかります。どこをどう見たって3連符の曲。3連符の曲であることに気がつけば、数え方は 123,223,323,423・・・となりますから、正しく3連符のリズム取りができます。

宿題として新しい曲の練習をするときには、焦らずに頭の中で 音楽を組み立てていきましょう。よくレッスン中にもやっている「ピアノで音を出さないで、頭の中で楽譜をよ〜く見て考えて」と言っているやり方です。 弾きたい曲は楽譜の中に全ての情報が入っています。何拍子?どんなリズム?何の音?鍵盤のどこの場所から弾くの?大まかにこれらのことを理解してから、 ピアノの音を出すようにしましょう。特に今回のように、最初にリズム取りを間違ってしまうと、曲は全く別物になってしまいます。もちろん勝手に音を 足したり引いたりは、なしです。曲は最初が肝心。やり直し練習をするなんて時間も勿体無いですし、無駄な労力も使ってしまいます。勿体無い練習 をしなくてもいいように、楽譜は最初にしっかりと見るようにしてください。

特に小さな生徒さんに頑張ってもらいたくて設置した「がんばったBOX」ですが、最近は大人の生徒さんにも人気?となっています。ある生徒さんは、「 お子様限定のプレゼントはよく見かけるけれど、大人限定のプレゼントって見かけないから嬉しいです」と、おっしゃっていました。言われてみれば確かに そうですよね。ちょっとしたお菓子などでも、お子様には配っていても大人には配っていなかったり。特別に欲しいものではなくても、ちょっと寂しく感じて しまうのは私だけではないようです。

そんなこんなで、50曲マスターごとに開けることができるBOXですが、最近はホントにホントのガラクタ?を 一緒に入れています。ブログの方に書き込んでいるのですが、ガチャガチャの景品が入っています。それもいらない景品。実はうちの娘が大のガチャガチャ 好きで、ガチャガチャを引いてくるのはいいのですが、あれって自分が欲しいものではないものはいらないものですよね?それってゴミ?な〜んか、もったい ないなぁと思って娘が欲しくなかったガチャガチャの景品が入っています。すると、それが結構かわいいものらしくって、大人の生徒さんや中学生の生徒さんに 人気?となっています。韓国のアイドルグループがデザインしたキャラクターのものとか、ちょっと私にはわからないものが何故か人気。キャーキャー言いながら 選んでくださっているのを見ると、まぁ、これもありかな・・・と感じています。どんなものが入っているのかは、自分で開けなきゃわからないBOXです。 みんな〜早く開けにきて〜。

特に間違えやすいのは、8分音符や付点4分音符です。分数や 小数点を知らない小さな生徒さんには、8分音符は1つの半分、付点4分音符は1つと半分、と言う言葉で音符の長さを学習してもらっています。この2つの 言い方の違いは「の」と「と」が違うだけ。たった一文字の違いですが大きな違いとなっています。この音符の長さは、迷うことなく理解できている状態に しておきましょう。結局、これまでに学習してきた音符の長さは、4分の4拍子や4分の3拍子の曲を弾く時の音符の長さです。分母の4は、4分音符の4 を意味しており、1拍の単位を表しています。1拍の単位が4分音符なのですから、♩=1 です。8分の6拍子の曲の場合は、分母の8は8分音符の8になります。 1拍の単位が8分音符になるので、♪=1 と言うことは ♩=2 になります。ややこしくなってきましたよ。

小学1年生の生徒さんに、拍子記号の 話、音符の長さの話をしましたが、1回2回で理解をすることは難しいので、これから先、何度も何度も説明はしていきますが、今までのように分母が4の曲 ばかりではなくなってくるので、自分の目で分母が4なのか8なのか、見極めていかなければなりません。そして分母が8の曲は、音符の長さに注意が必要に なってきます。そのためには、ピアノ学習を始めた時に覚えた音符の長さを、徹底的に覚えることが重要になってきます。学年が大きな生徒さんでも適当に なりがちな音符の長さ、きちんと理解をして進めていきましょう。