講師から

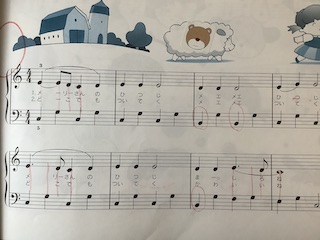

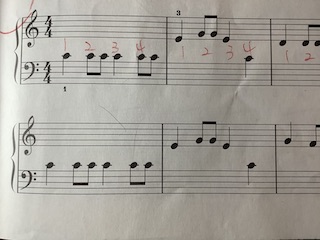

大人の初心者さんのレッスンの曲「メリーさんのひつじ」 大人も子供もよく知っている曲です。8分音符や付点4分音符が出てくる曲ですが、そこに左手の

動きのある伴奏が一緒になると、戸惑ってしまう生徒さん。生徒さんの頭の中には、よく知った軽快なメリーさんの曲が流れているようで、その速さで弾き

出してしまうと上手に弾き進めることができません。知っている曲を、知っている曲の速さのまま弾き出してしまうことはちょっと待って。

大人の初心者さんのレッスンの曲「メリーさんのひつじ」 大人も子供もよく知っている曲です。8分音符や付点4分音符が出てくる曲ですが、そこに左手の

動きのある伴奏が一緒になると、戸惑ってしまう生徒さん。生徒さんの頭の中には、よく知った軽快なメリーさんの曲が流れているようで、その速さで弾き

出してしまうと上手に弾き進めることができません。知っている曲を、知っている曲の速さのまま弾き出してしまうことはちょっと待って。じゃ、 どうすればいいでしょうか?この曲にくるまでに、8分音符や付点4分音符を学習した時には、「1と2と3と4と・・・」と、数えながら練習をしてきたはず。 それは正しくリズムを取るため、何拍子の曲を弾いているのかの拍子感を感じるため。それなのに、知っている曲の練習に入った途端、知っている曲のその ままのイメージで弾こうとしても、指が思うように動きません。付点の音符は正しいリズムで弾くからこそ、耳に心地よく入ってくるのであって、ガタガタの リズムでは正しく弾いていることになりません。ここはまず、ゆっくりの速さに戻して、これまでのように「1と2と3と4と・・・」の数え方をしながら練習を していきましょう。どんなに遅い曲になっても大丈夫です。まずは正しいリズムで弾くことを優先させます。最初から両手で弾くよりも、片手づつの練習を しっかりしておくと、両手での演奏は簡単ですから、両手で思うように合わせられない場合は、片手練習から取り組みましょう。

知っている曲は、 頭の中にあるイメージでついつい弾きがちです。正しく弾けている場合は良いのですが、途中でつっかかったり止まったりするようであれば、やはり数えながら のゆっくり練習を取り入れましょう。どんな曲もまずは正しく弾くことが大事です。ゆっくりであっても正しく弾くことができる曲は、だんだんと速く弾くことが できていきます。まずは楽譜通りに正しく、を頭に入れて練習に取り組んでいきましょう。

生徒さんは年長さんで、まだまだ手も小さいです。指の筋肉が発達していませんから、大きな音で演奏をしようとすると、ついつい鍵盤を 叩いてしまう感じになるのだと思います。お母様的にはそこがちょっと・・・と思われるのでしょう。生徒さんは、大きく弾くように指示があるから 大きな音で弾いているだけ、小さく弾くところは小さな音で弾いている、だけなのだと思います。例えば、「きつつき」と言う曲名がついた曲ですが、この楽譜 は小学1年生の生徒さんの楽譜です。「どんなふうに弾きたいの?」「どんな音で弾けば良いかな?」と、生徒さんに尋ねるようにしているので、生徒さん 自身が「きにあなをあけるように」と書き込んでいます。この曲にも、少し大きく弾くところや小さく弾くところが出てくるのですが、きつつきが穴を開ける 感じを思いながら小さくコツコツ、ちょっと硬い木に穴を開ける時には少し強めにコツコツ、の感じで演奏すると、そんなに乱暴な音は出ないのではないでしょう か?どんな気持ちで大きく弾くのか、またどんなことを想像しながら小さく弾くのか、それらの場面を思い浮かべながら気持ちを乗せて弾いてみましょう。

表現力を養う学習に入ると、曲に物語を作ってみましょう、と生徒さんに伝えています。自分なりの物語で構いません。その物語に沿った音・弾き方 を再現するのが曲作り。物語のような大袈裟なものでなくても構いません。要は、その場面・場面を思い浮かべたり想像をして、音を作っていくと弾き方も 変わってきます。曲名のある練習曲でしたら、まずはその曲名から生徒さんなりの考えや思うことを出してみる。その時に感じた思いや気持ちを音にしていきま しょう。そのためには、毎日の生活の中のあらゆることが生かされていきます。遊びの中からも学ぶことが多いです。様々なことを経験して、曲に生かして いければ良いと思います。

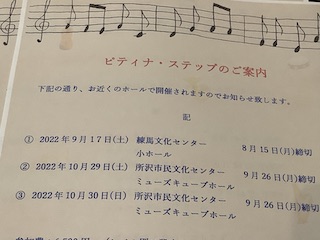

秋に行われるピティナ・ステップのご案内をお渡ししています。早速、ステップに参加をしてみたいとの申し出もありました。ステップはピアノコンクールの

ような競うものではなく、ピアノの発表会的な雰囲気の場です。気軽に考えてもらって構いませんが、遊びで参加するわけではないので、ステップに向けての

練習は一生懸命に行ってもらいたいと思っています。今回、保護者の方からステップについての質問がいくつかありましたので、簡単に流れをお話ししたいと

思います。

秋に行われるピティナ・ステップのご案内をお渡ししています。早速、ステップに参加をしてみたいとの申し出もありました。ステップはピアノコンクールの

ような競うものではなく、ピアノの発表会的な雰囲気の場です。気軽に考えてもらって構いませんが、遊びで参加するわけではないので、ステップに向けての

練習は一生懸命に行ってもらいたいと思っています。今回、保護者の方からステップについての質問がいくつかありましたので、簡単に流れをお話ししたいと

思います。ご案内にも書いてある締切日についてですが、これは書類が事務局に到着しなければならない日になります。書類には演奏曲の記入を しなければなりませんから、参加を希望される生徒さんは、演奏曲を決めなければなりません。演奏曲は2曲。レベル別に細かく設定がされていますから、 無理のない範囲で演奏曲が決められます。レベルが上がれば演奏時間も長く設定がされていますから、参加料金も高くなっていきます。締切日については、 参加者が定員に達したら早めに締め切ります。ここ最近、この辺りのご案内をしているホールは、締切日よりも1~2ヶ月早くに定員に達しています。この辺りは 人気の地区になっていますので、参加をしたい場合は、早めに演奏曲を決めて申し込みをされた方がいいと思います。また、締切日までに参加料金の支払いも 済んでいなければなりません。

参加の申し出がありましたら、私の方で演奏曲の選曲を行います。生徒さんの希望の曲をお聞きしたり、どんな感じ の曲がいいのか(ゆっくりな曲・軽快な曲など)を参考にしながら、いくつか候補を出すような形になります。2曲の内訳は課題曲と自由曲になっています。 課題曲は事務局側から提示された曲の中から選ぶ形になっており、自由曲は設定された時間内の曲であれば何でも構いません。できるだけ生徒さんの希望に 沿うような形で選曲をいたしますが、あまりに自分の実力から離れているような曲はオススメできません。無理のない範囲で、完成度が高くなるような 選曲をしたいと考えています。

教室独自のピアノ発表会を行なっていませんから、ピアノ演奏の発表の場として活用なさったり、モチベーションを 保つために定期的に参加される生徒さんもいらっしゃいます。演奏マナーや聴衆マナーも学べますし、何より同年代の他の人の演奏を聴いて何かしら感じて もらえれば、自分の練習にも生かされると思います。参加を考えている・検討している生徒さんは、一言お伝えくださいませ。

白い鍵盤しか使わない最初の頃は、もちろん鍵盤の手前で弾くことになります。黒い鍵盤は奥側にありますから、わざわざ 黒い鍵盤に接している部分の白い鍵盤では弾きません。弾きにくいですし。これが黒い鍵盤も使うようになると、白い鍵盤は手前、黒い鍵盤は黒い鍵盤の 端っこの部分で弾く生徒さんが多いです。単音で弾く場合はまだいいのですが、一度に3つ4つ弾く和音になると、手の形が崩れて弾きにくそうに無理に弾いている ように見えることがあります。(実際に弾きにくいはず)弾きにくいな、と感じたら鍵盤を押さえている手の位置を少しずらしてみましょう。白い鍵盤=白鍵も 黒鍵も鍵盤の手前でばかり弾いていないでしょうか?手自体を鍵盤の少し奥側にずらしてみると、すんなり押さえることができる場合もあります。

単音でも和音でも、ピアノを弾く時の手の形は自然なままで弾きます。腕を無理な形に曲げたりせずに、スッとそのまま楽に弾き進めるようにしましょう。 鍵盤のどの場所で弾いたら良いのかは、手がスッと収まる場所が適切な場所となります。もちろん指先で鍵盤を捉えます。手の形にこだわるのは良い音を 出すためです。手の形がきれいでないと、響きのない音になってしまいます。ピアノは音が全て。ちょっと弾きにくいな、と感じたら、 手の形・鍵盤の場所を意識して練習に取り組んでみましょう。

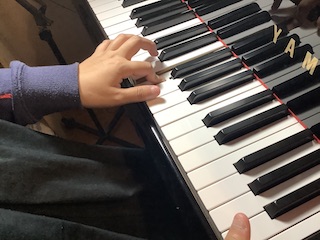

ピアノを弾いている時の自分の指、見たことがあるでしょうか?写真のような指の形になっていませんか?ここまでひどくなくても、指の第一関節が内側に

曲がっていたら、きちんと立てる指に直していきましょう。

ピアノを弾いている時の自分の指、見たことがあるでしょうか?写真のような指の形になっていませんか?ここまでひどくなくても、指の第一関節が内側に

曲がっていたら、きちんと立てる指に直していきましょう。演奏をしている自分の指って、自分では分かりづらいもの。レッスン中に指の状態の ことで注意を受ける生徒さんは、今が直すチャンスです。余計な力が入っていると、指が押しつぶされてしまって、第一関節が曲がってしまいます。もちろん 全く力なしでは弾けませんが、必要以上の力もいりません。第一関節が曲がらない程度の力で、しっかりとピアノの鍵盤を捉えましょう。そのためには、一音 一音のゆっくり練習を取り入れると良いでしょう。ハノン系のテクニック教材を使用している生徒さんならば、テーマ曲をゆっくりの速さで弾いてみると 良いと思います。どのくらいゆっくり?一音を2拍づつ伸ばして、自分の指を観察しながら弾いてみましょう。ペコペコと第一関節が動くようではいけません。 鍵盤に触れた時から、指がきちんと曲がらずに立って弾けるようになることが目標です。弾いている時に、自分がどのくらいの力で弾いているのかも意識すると 良いでしょう。こんなに力を入れたら曲がる・このくらいで曲がらない指になる・・・など、力加減がわかるようになってほしいです。ハノン系のテクニック 教材を練習していない生徒さんは、例えばドレミファソを順番に2拍づつ伸ばして弾いてみるなどして、自分の指の状態を確認してみましょう。まずは、自分の 指の状態を知るところから行うとよいでしょう。

ピアノ学習を始めた小さな生徒さんにも、手の形や手の状態を指導するのは、間違った手の状態での 練習が長い期間続くと、正しく直すのに苦労をするから。はっきり言って変な手の形でもピアノの音は鳴ります。どんな状態でも弾けますが、ピアノの音が 綺麗ではありませんし、速く動かすことができません。その時になって後悔をしても遅いので、最初から気をつけながら練習に取り組んでもらいたいです。 学齢が小さな生徒さんは、大きな音を出すことよりも手の形です。指が長くなり手が大きくなると、大きな音は出せるようになりますから、その時に響きの ある音を奏でられるようにしておきましょう。指がきちんと立つためには、手首の位置が下がっていると立つことができません。これまで学習してきたことが 一つ一つ繋がっています。自分に何が必要なのか・何が足らないのかを考えると、上達も早いです。考えて行動に起こしていきましょう。

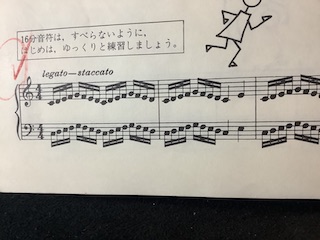

16分音符の練習曲を、1ヶ月近く弾いていた生徒さん。ですが、まだ同じ速さで両手の音を揃えて弾くことができません。ゆっくりの速さでは弾ける曲ですが、

16分音符の速い速さで弾こうとすると弾けないのです。右手と左手の音がズレてきて、曲の速さもだんだんとスピードダウン。どうしたのでしょうか?

16分音符の練習曲を、1ヶ月近く弾いていた生徒さん。ですが、まだ同じ速さで両手の音を揃えて弾くことができません。ゆっくりの速さでは弾ける曲ですが、

16分音符の速い速さで弾こうとすると弾けないのです。右手と左手の音がズレてきて、曲の速さもだんだんとスピードダウン。どうしたのでしょうか?生徒さんの弾いている時の手をじ〜っと見てみると、手首が下がったまま。手首が下がったままピアノを弾くということは、指にはかなりの力が必要になって きます。実際にピアノで弾いてみるとわかるのですが、正常な形(手首が下がらない状態)でピアノを弾く場合は、指を下に軽く下ろす(落とす)ように弾ける のですが、手首が下がった状態でピアノの鍵盤を押さえようとすると、指を持ち上げて下ろす弾き方になってしまいます。この時の持ち上げる力は、かなりの 力を要します。1小節分の音だけならば何とか弾くことができても、この曲のように何小節も、しかもこの練習曲はレガート・スタッカートで合計4回もの 繰り返しをする曲です。生徒さんは、レガートの1回目から崩れてしまっています。やっぱり、手の形って重要なのです。

もちろんレッスン時間中には 「手首を下げないで」「手の形に注意して」と、声かけをしています。それは、どの生徒さんでも一緒。こちらの生徒さんには注意をしない、別の生徒さんには 口うるさく注意をする・・・なんて器用なことはできません。レッスン中には正しく矯正されて弾くことができても、ピアノ練習のほとんどは自宅練習です。 その自宅練習で、また正しくない形に戻って練習を積んでも、結局はどこかで弾けなくなってしまいます。今まで、なんとな〜くやり過ごして、どうにか弾いて きたピアノですが、ここにきて弾けなくなった形です。1ヶ月もの長い期間の練習でも弾けないのは、やはり問題。何故って生徒さんは小学校高学年の 生徒さんで、小さい時に始めたピアノも5~6年になるからです。こんなに頑張ってきたのに、速く動く指を手に入れてないのは残念です。かと言ってこのままで 言い訳ではありません。レッスン時間を使って、手の矯正に取り組むことになります。

結局、自分で直したいと思うかどうか・意識をしているか どうか、だと思います。教室には小さな生徒さんでも、惚れ惚れするような綺麗な手の形で演奏をされる生徒さんもいらっしゃいます。そんな生徒さんたちは、 8分音符が続くパッセージも崩れることなく弾かれます。簡単でゆっくりなものなら、どんな手の形でもどんな指番号でも弾けてしまうピアノ。いざ、 速くなった時に弾けなくて苦労するのならば、そうならないように日頃から気をつけていた方が得策です。手の形作り・指作りは、ピアノを弾く人にとっては 重要です。今、直してしまいましょう。

写真を撮らせてもらった生徒さんは、高校生のピアノ男子の 生徒さん。手の甲がまっすぐなままです。これがいい形。生徒さんは小学校の低学年でピアノを始められて、今は高校生ですから10年ほどのお付き合い。 思わず「どうやって綺麗な手で弾けるようになったの?」って、聞いてみました。そりゃ、先生の教えがいいからでしょ(笑)いやいや、そんなこと思っていま せんよ〜。「小さい時から言われていたからかなぁ」と生徒さんはおっしゃっていました。ピアノを始めた時からの注意事を守って練習をした結果、崩れない手で 弾けるようになっているのです。ここまで完成されていたら、もう崩れることはありません。生徒さんは速く動く指もお持ちなので、自分が弾きたいと思う 曲を、自由に楽しく弾いていらっしゃいます。理想のピアノ生活ですね。

5番の指は手の1番端にある指なので、いくらでもベタッと寝かせて弾くこと ができます。寝かせる方が音もしっかり出ます。でもその音は綺麗な音になっていますか?ちょっと乱暴な感じに聴こえてくることもあると思います。5番の 指だけで弾く場合はいいかもしれませんが、結局は他の指と交代で弾いたり順番に使っていったりなど、単体で使うことばかりではありません。その時に、 5番だけを寝かせて弾いていたのでは動きが取れませんし、その時だけ立てて弾こうと思っても、指が立てて弾くことに慣れていない状態では音が安定しません。 結局、いつもいつも立てて弾いていないと、安定した音が出せなくなってしまいます。

5番の指に特化して注意をするのは、基本的なことができている 生徒さんです。手首が下がらずに演奏ができているけれど、5番の指が・・・・の生徒さんは、5番の指をまっすぐに立てて弾くことを意識してみましょう。 自分の手を見た時に、5番の指が寝ている生徒さんは、手の甲が5番側に傾いているはず。それは指が寝ているからそちら側に傾いてしまうのです。手の甲を 傾かないようにすると、指は立っていると思います。一度、確認してみましょう。綺麗な音のため・速く動く指のために、手の形を整えるピアノにしていき ましょう。

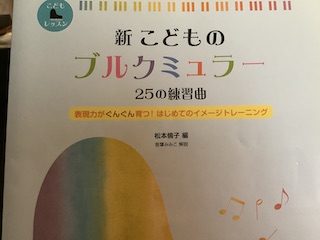

教室で定めているところの初級レベルを修了した生徒さん。中級レベルに突入です。初級レベルが修了すると、自分の好きな曲集でのレッスンが可能に

なります。もちろん、あまりに難しい楽譜の曲をいきなり弾くことはできませんから、段階を追って・・・ということになります。中級レベルのテキストで、

教室からオススメしているのはブルグミュラー25の練習曲です。こちらのテキストは、ズバリ、表現力を養うテキストです。

教室で定めているところの初級レベルを修了した生徒さん。中級レベルに突入です。初級レベルが修了すると、自分の好きな曲集でのレッスンが可能に

なります。もちろん、あまりに難しい楽譜の曲をいきなり弾くことはできませんから、段階を追って・・・ということになります。中級レベルのテキストで、

教室からオススメしているのはブルグミュラー25の練習曲です。こちらのテキストは、ズバリ、表現力を養うテキストです。昔、三姉妹でレッスンに 来られていた1番上のお姉さんは、とてもピアノが大好きで学校でも活躍をしていました。ピアノの音もキラキラでした。その生徒さんが「ブルグミュラーの 曲からピアノがさらに楽しくなった」と、言っていました。あ〜わかる〜。曲も少し長くなって、メロディーも綺麗で、ピアノ曲を弾いている感じがする曲 ばかりなのです。そしてレッスン内容も表現力を磨く内容です。楽しくならない要素がない!ここまで進んできた生徒さんですから、音やリズムの理解が できているので、楽譜を見ただけである程度の音楽がわかるようになりますし、曲の仕上がりも早いです。どんどん進みたく感じる曲ばかり。学校で、 ピアノでの活躍を希望している生徒さんには、やってもらいたいテキストです。

今回、このブルグミュラー25の練習曲のテキスト学習をすることに なった生徒さんは、小学5年生の生徒さん。今でも曲を表現する力があって、ピアノの音もキラキラです。ピアノだ〜いすき!だと言ってくれる生徒さん。 今週、No.1の曲を宿題に出しました。さぁて、どう弾いてくる?音やリズムの間違いはしないはず?ですよね。No.1の曲は、楽譜的には難しくない曲です。 ここで間違っていては、これから先が大変です。お手並拝見ですね。これからさらに楽しいピアノが待ってるよ〜。

単音での演奏ではわかりにくいのですが、ドミソなど3つの音を同時に 押さえる和音を演奏する時に、ドミソと3つの鍵盤を押さえているつもりでも、鳴っている音がドソの2つだったり、最初は3つの音を押さえていて途中から ドソの2つに減っていたり・・・・。結局、きちんと3つの音が響いていない時の指の状態を見てみると、指がフラフラしています。鍵盤を下までしっかりと 押さえていられず、ヘナヘナの指になっています。これはしっかりとした指ができていないために起こります。力を入れすぎて鍵盤を押さえると、第一関節が 内側に曲がりますが、力がなさすぎて鍵盤に触れているだけでは、音をしっかりと出すことができません。自分の出している音を注意深く聴いてみるとよく わかるのですが、重厚な響きで聴こえるはずの和音が薄っぺらい音になっているはず。よくわからない場合は、三和音の響きと二和音の響きを聴き比べて みましょう。響きは全然違います。

教室のピアノは電気で動いているわけではありません。自分の指の力をコントロールして大きな音や小さな 音を出します。自宅が電子ピアノの生徒さんは、鍵盤に指が軽く触れるだけでも音が出てしまいますが、あまりに軽い弾き方で練習をしていると、教室のピアノ では音が出ない場合もあります。音が鳴っているとついつい上手に弾けている感覚に陥りますが、鍵盤をしっかりと下まで押さえているかどうか、指・手の状態 が良い状態になっているかどうか、を意識しながら練習をしましょう。あまりにフラフラな生徒さんには、指作りの教材をご案内しています。特に、1つの音を 2拍づつ伸ばしてゆっくりと音階を弾くなどのゆっくり練習は、指作りには効果的です。ただし、ただただ2拍伸ばして弾いているだけでは効果は望めません。 自分の指の状態・手の状態をよく観察して進めてみましょう。自分の演奏をよくするための練習ですから、観察をすることが大事。しっかりとした指作りがん ばってみて。

レッスン曲が楽譜通りにスルスルと弾けている生徒さんには、曲をイメージすることや音の出し方などのお話をしています。曲名から場面を想像して、想像

した内容の音楽を表現するためにはどのような弾き方になるのか、などのお話です。

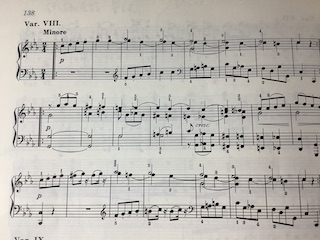

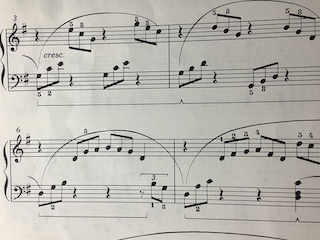

レッスン曲が楽譜通りにスルスルと弾けている生徒さんには、曲をイメージすることや音の出し方などのお話をしています。曲名から場面を想像して、想像

した内容の音楽を表現するためにはどのような弾き方になるのか、などのお話です。高校生の生徒さんが練習をされている「きらきら星変奏曲」 は、1つのテーマと12の変奏曲で成り立っています。テーマは皆さんよくご存知のドドソソララソ〜の簡単な曲。この曲、実は、きらきらな星の曲では なく、恋の歌をモーツァルトがピアノ曲に編曲したもの。日本では「きらきら星」で知れ渡っています。小さい時から「きらきら星」で歌ってきているので、 「きらきら星」で場面場面を想像して弾いてみましょう。変奏曲の中には、脳天気に(失礼!)明るく飛び跳ねている感じの曲もあったり、写真の楽譜の ようにフラットが3つもついてくる短調の曲もあります。空気が澄んだ晴れた日の空は、星が綺麗に見えると想像できますし、田舎の街灯がないような場所で 空を見上げると、星が迫ってくるように感じます。反対に雲がかかっていて星があまり確認できない日もあるかもしれません。雨が降っていたら星は見えません。 このように変奏曲の1曲1曲が違うように、その曲の場面場面も違ってきます。星が見えなくてがっかりした気持ちを表す弾き方、星空を見て感動したり 嬉しい気持ちを表す弾き方は、やはり違うもの。その気持ちを表すことが演奏です。

変奏曲でなくても、1曲の曲の中でも曲の雰囲気が違う メロディーが入っている曲もあります。雰囲気が違うメロディーがでてきたら、やはりそこは場面が切り替わっています。今までとは違う事柄が起こっていたり、 気持ちが変わっていたりしているということ。どう思うのが正解ということではなく、その曲の雰囲気から自分がどう思うのか?が大切。思ったこと・感じた ことを表現できているか・・・を意識して練習をしていきましょう。音楽の気持ちを考えながら演奏をすること、とても大切です。

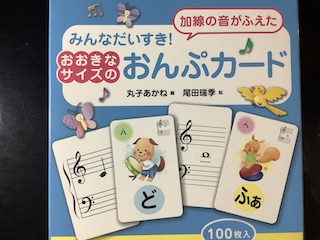

生徒さんが挑戦したのは加線の音読み。 それもヘ音記号の加線の音10枚の音符カードです。やはりト音記号に比べると、ヘ音記号の音は読みにくい(覚えにくい)です。ト音記号は学校の授業などで 目にすることも多いですが、ヘ音記号の楽譜は頻繁に目にすることがありません。そしてもう一つびっくりなことは、こちらの生徒さん、初めてピアノを習う 大人の生徒さんです。「楽譜を自分で読めるようになりたい」とピアノ学習を始められました。以前にサックスのグループレッスンに通っていらして(私には サックスができることの方が凄いと思ってしまうのですが)最初はがんばって音を読んでいらしたそうですが、グループレッスンの他の生徒さんがスルスルと 音を読んでいくスピードに追いついていけなくて、途中から音名を楽譜に書いてしまいました・・・と、おっしゃっていました。そうすると、楽譜ではなく 音名を目で追ってしまって、楽譜が読めなくなったとのこと。これ、「楽譜あるある」です。音名を書いてしまうと、五線の中の音符ではなくふりがなを読んで しまうようになります。その方が楽ですしパッと音もわかりますから。逆に楽譜が読める人は、ふりがなが邪魔になってしまうのですが・・・。それだけに ヘ音記号の加線の音をスラスラと読んでくださったことに驚きました。

生徒さんは、「ちょっと頑張ってみました〜」と、明るくおっしゃっていまし たが、これ、かなりの練習・頑張りだと思います。「やればできるんですね〜」ともおっしゃっていましたが、要は「やる気」の問題。どれだけ強く「やる気」 の気持ちを持っているかなのかなぁ。読めるようにする・弾けるようにする の思いの強さが強いか弱いか。本気になっているかどうか、なのだと思います。 できている人を見ると、簡単にやってのけているように見えますが、やはりその裏にはかなりの努力が隠されています。生徒さんが次に挑戦をするのは、 ト音記号・ヘ音記号の混合の加線の音20音。これはかなり期待しちゃいますよ〜。音読み最後のレベルです。もうひと頑張りですね。

分散和音を練習中の大学生の生徒さん。少し手が小さい生徒さんは、1オクターブ離れた音を弾く時に音ミスをしてしまいます。生徒さんの指運びの様子を

見ていると、指を伸ばして必死で弾いているようにも見えます。手も硬い感じがしているかなぁ。手というよりは手首が固まっている感じです。ピアノの

鍵盤は指で弾きますが、指だけの動きで弾いているわけではありません。手首・腕・肩の全てを使って弾いています。1オクターブの分散和音を弾く時には、

手首の使い方が重要になってきます。

分散和音を練習中の大学生の生徒さん。少し手が小さい生徒さんは、1オクターブ離れた音を弾く時に音ミスをしてしまいます。生徒さんの指運びの様子を

見ていると、指を伸ばして必死で弾いているようにも見えます。手も硬い感じがしているかなぁ。手というよりは手首が固まっている感じです。ピアノの

鍵盤は指で弾きますが、指だけの動きで弾いているわけではありません。手首・腕・肩の全てを使って弾いています。1オクターブの分散和音を弾く時には、

手首の使い方が重要になってきます。ここでは、真ん中のドから高いド(右手の話)までの間の分散和音を弾くのですが、真ん中のドを弾いた時の 手首の位置のまま、高いドを指を伸ばして弾こうとすると小指が硬くなり手が緊張します。そのようになることによって音ミスを引き起こしたり、音が綺麗に 出てくれなかったりします。指を一生懸命に伸ばして鍵盤まで持っていくのではなく、手首ごと鍵盤に近づけさせて弾くとかなり楽です。そうすると、余裕で 高いドの音が弾けるようになります。何が言いたいのかというと、手首を柔軟に使って欲しいということ。使って欲しいではなく、使って弾きます。手を固めた まま弾くのではなく、手首を使ってピアノを弾く、これはとても重要です。

ピアノは指だけの動きで弾いているように感じますが、音の並びによって、 手首で弾いたり腕から弾いたり、また肩から指先に重みを乗せて弾いたりなど、様々な部分を使って弾きます。肩・腕・手首・指は全てつながっていますから 当たり前と言えば当たり前。肩や腕の力を抜いて、手首は柔軟な動きが求められます。ピアノを弾く人は、手首は柔らかくなければ疲れてしまいます。「おいで おいで」の運動をしたり、お祭りなどで見かける水ヨーヨーをパンパンしたり、最近はあまり見かけませんがお手玉遊びをしたりなどして、手首を柔らかく 保てるようにしておくと、練習もスムーズに進みます。指先だけで何とかしようとせず、身体全体を使って演奏することをマスターしていくと良いですね。

教室では、加線の音の音符カード読みを、音読みの第二弾として行っています。第一弾は五線の音の音読みになりますが、ピアノを学習するのであれば、

せめて五線の中の音符はスラスラと読めるようにしたいもの。ここでつっかかってしまうと、音読みにばかり時間を取られてピアノ曲の練習が進まなくなって

しまいます。第一弾の音符読みは早め早めに読めるようにしていきましょう。

教室では、加線の音の音符カード読みを、音読みの第二弾として行っています。第一弾は五線の音の音読みになりますが、ピアノを学習するのであれば、

せめて五線の中の音符はスラスラと読めるようにしたいもの。ここでつっかかってしまうと、音読みにばかり時間を取られてピアノ曲の練習が進まなくなって

しまいます。第一弾の音符読みは早め早めに読めるようにしていきましょう。ではその音読みをどうやってマスターしていくのか?それは毎日目に 触れるところから始めなくてはいけません。日頃の練習曲は、最初の頃はごく簡単な曲ばかり。何回か弾いている間に、曲自体を覚えてしまって、音符(楽譜) を見なくても弾けるようになってしまいます。いわゆる暗譜です。そうではなくて、楽譜の音を見ながら弾いて欲しいのです。簡単な曲が弾けているから音読み ができていると思うのは危険です。簡単な曲だからこそ覚えて弾いているだけかもしれません。ですから、練習曲とは別に音符読みの練習を行う必要があり ます。最初は誰でも音が全くわからない状態ですから、フラッシュカード形式で流すだけで構いません。ただし、カードをきちんと見ること。見ながら答えを 言ってあげることが大事。そうやって毎日、音符に触れる状況を作ってあげましょう。

ある程度の音読みが進んでいくと、例えばファとソの音が ごっちゃになったり、小学生の生徒さんの場合は、ヘ音記号の音が覚えられなかったりすることもあると思います。そんな時は・・・自分の手を使って書いて みることがオススメです。小学1年生の生徒さんが、ひらがなやカタカナの練習をされていると思いますが、文字は見ているだけでは覚えません。やはり 自分の手で書いていく間に覚えていきます。書いて、読んで、の繰り返しで覚えていくように、音符もまた読むだけで進まない場合は、音階を書いてみましょう。 その時に、言いながら書いていくと効果的です。五線紙のノートを購入して書く勉強をしていただいても構いませんが、ネット上に五線紙もいろいろとありふ れていますので、印刷できる環境が整っているのであれば、それらを活用しても良いと思います。

曲を演奏するのに1番大事な音読みです。音読みが できなくて思うように曲の練習が進まなくなると、ピアノはそれだけでつまらないものになってしまいます。それはもったいないです。1度や2度の書く練習では 習得できなくても、少しづつ行っていくと必ず読めるようになります。教室では、未就学児の生徒さんの中にも、スラスラと音読みができる生徒さんもいらっしゃ います。あの手・この手での音読み練習をしていきましょう。

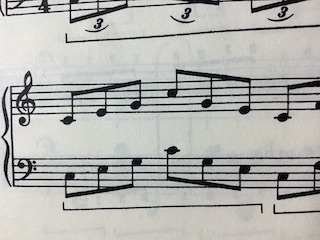

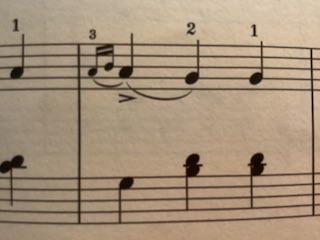

1番最初に学習する装飾音符は、1音のツルッと弾く装飾音符です。テクニック教材のオレンジバーナムに出てきます。装飾音符が1音の場合ですと、音を

引っ掛けるようにして弾くので割と弾きやすいです。1音の装飾音符の場合は、あまりに素早く弾いてしまうと鋭くなってしまうため、曲の内容によっては

弾き方に注意が必要になってきます。この曲に出てきている装飾音符は2音の装飾音符になります。2音の場合はどのように弾いたら良いで

しょうか?

1番最初に学習する装飾音符は、1音のツルッと弾く装飾音符です。テクニック教材のオレンジバーナムに出てきます。装飾音符が1音の場合ですと、音を

引っ掛けるようにして弾くので割と弾きやすいです。1音の装飾音符の場合は、あまりに素早く弾いてしまうと鋭くなってしまうため、曲の内容によっては

弾き方に注意が必要になってきます。この曲に出てきている装飾音符は2音の装飾音符になります。2音の場合はどのように弾いたら良いで

しょうか?まず装飾音符の基本的な考え方は、飾りの音符だということ。ゆっくりのんびり・・・というわけにはいきません。まず、装飾音符以外の 音だけで音楽を奏でてみましょう。装飾音符なしでどのようなフレーズになっているのかを、よく聴いてみるようにしましょう。その音楽に飾りのようにして 入っていく音が装飾音符になります。あくまでも装飾・飾りの位置付けです。2音の装飾音符なので、2音をささっと弾くのですが、生徒さんがよくやって しまうのは、2音目の装飾音符が長くなってしまうこと。2音目の装飾音符で止まってしまったら、装飾音符ではなくなってしまいます。2音目の装飾音符で 止まらずに、3つ目の音まで一気に弾いてしまわなければなりません。タラ〜ではなく、タラタ〜です。そのためには、指の素早い動きが必要になってきます。 素早く指を動かすためには、指を立てて指先で弾くようにしましょう。寝かせ気味で弾いていると、早い指の動きがしづらくなります。

装飾音符を 入れる時の基本は、まず装飾音符なしの基本の音楽を頭の中に入れることです。これは絶対の基本。基本の音楽・基本のリズムの曲にささっと入っていく音が 装飾音符なので、基本の音楽を邪魔しない・崩さない音楽を作っていくようにしましょう。基本のリズムがわかっていないまま装飾音符を入れていくと、 リズムが崩れる原因です。まずは基本のリズムを感じるところから始めてみてください。

こちらの曲は、題名が 「コスモスばたけ」と言います。自由に想像してくださって構いませんが、コスモスがたくさん咲いているような様子でしょうか?曲の途中には、最初と 少し違う感じの曲調がでてきます。ふわっとした風が吹いてきたかもしれませんし、ひょっとしたら、コスモス同士でお話ししているかも?曲は、自分が どんな情景を思い浮かべるのか、それを表現するためにはどのような弾き方をしたら良いのか、それらを考えるところから音作りが始まります。ですから、 毎日の様々な経験が生かされてきます。人は経験したことからリアルな想像力を働かせることができます。題名がついている曲の練習をする時は、その題名 からいろいろなことを考えてみるといいです。

題名からいろいろと考えられるようになったなら、次は音の動きにも注目をして楽譜を見てみま しょう。1フレーズの中で、メロディーがどのような動きをしているか?です。今回の曲の始まりを見てみると、4小節で1つのフレーズ、音楽のまとまりに なっています。では、その1つのまとまりの中の頂点になっている音がどれで、頂点を境に音の動きがどうなっているか?基本的な音楽の作り方として、 音形が上がっている時はだんだんと大きく、音形が下がっている時はだんだんと小さく弾きます。そのように考えると、弾き方がわかってきます。楽譜の中の 音の動きにまで意識ができるようになると、音の響きにも注意がいくので(自分の音をよく聴くようになるので)練習も楽しくなっていきます。この曲の 話ではありませんが、右手の音と左手の音がだんだんと広がっていれば、音楽の広がりを感じることができると思います。広がりを感じるのであれば、自然と だんだん大きくなっていきませんか?

「音の動きに注目しましょう」と書いてきましたが、実はこれ、スルスルと曲が仕上がっている生徒さん にしかお話をすることができません。だって、音ミス・リズム間違い がある生徒さんは、まずそれらを直さなければいけません。曲の演奏に余裕がなく 必死に弾いている生徒さんであれば、他のことを考える・意識する余裕もないので、ここまでの指導は難しいです。是非とも曲のスルスル練習を目指して、 音の動きにも注目をしながら曲を作っていきましょう。

ピアノのレッスンを受けようと思ったら、自宅で使用する楽器が必要になってきます。ピアノ講師の立場からすると、自宅に用意していただく楽器は本物の

ピアノが良いです。自分の指の力で(電気の力ではなくて)音を出すものがピアノですから、もちろん本物のピアノが1番。ですが、ピアノは安いものでは

ありませんし、住宅環境の関係もあり用意をしていただくことが簡単ではありません。ピアノ以外の楽器で・・・ということで考えると、電子ピアノを用意

してくださるのであれば、十分にピアノとしての練習ができます。私個人的には、最低でも電子ピアノの用意は必要だと思っています。

ピアノのレッスンを受けようと思ったら、自宅で使用する楽器が必要になってきます。ピアノ講師の立場からすると、自宅に用意していただく楽器は本物の

ピアノが良いです。自分の指の力で(電気の力ではなくて)音を出すものがピアノですから、もちろん本物のピアノが1番。ですが、ピアノは安いものでは

ありませんし、住宅環境の関係もあり用意をしていただくことが簡単ではありません。ピアノ以外の楽器で・・・ということで考えると、電子ピアノを用意

してくださるのであれば、十分にピアノとしての練習ができます。私個人的には、最低でも電子ピアノの用意は必要だと思っています。生徒さんの 中には、キーボードで自宅練習をされている方もいらっしゃいます。「いつまで続くかわからないから・・・」「もう少し上手になってから・・・」など、 保護者の方の考え方がありますから、最初はそれでも良いと思います。でも、ピアノの練習にキーボードを長く続けるのはオススメできません。電子ピアノでも 鍵盤の硬さや音の出し方に違いが出るのに、キーボードとなると全くの別物。手の形を整えることだけを習得するのならばキーボードでもOKですが、さわった だけで結構な音が出るキーボードでは、教室のピアノで音を出すことが難しいです。現に、キーボードで練習をされている生徒さんを見ていると、ピアノの音が 思ったように出てくれません。ピアノを習うのであれば、ある程度の楽器を用意することが必須になってきます。

キーボードは音の強弱を表現する ことができないので、全て同じ音の大きさになってしまいます。そして、軽く触れればすぐに音が出てしまいます。ピアノは軽く触れただけでは音を出すことが 難しいので、微妙に弾き方が違ってきます。せめて強弱記号の学習をするときには、キーボードからは卒業をしてほしいギリギリのラインです。キーボードには キーボードの良さがあり否定をしているわけではありませんが、長い時間、鍵盤が軽い楽器での練習が続くと指が育っていきません。そのことを考えながら、 どのタイミングで楽器を買い替えるのかの判断をしてほしいと思っています。いつまで続くか・・・上手になるのか・・・は、全て自宅での練習が占めています。 生徒さん・保護者・講師の三者が、同じ方向を向いて同じように考えていなければ、続けることも上手になっていくことも難しいです。せっかく習い始めた ピアノですから、自分で自由に好きな曲が弾ける程度にはなってもらいたいと考えます。今一度、生徒さん・保護者の方それぞれが、ピアノを習ってどうなり たいのか、そもそもピアノ教室に通いたいのか、を考えてみると良いでしょう。

年中生徒さんの保護者の方から「なかなか音を覚えてくれません」と、ご相談をいただきました。生徒さんは6月からピアノレッスンを開始しました。まぁ、

そんなすぐには覚えられませんから、じっくり進めていきましょう・・・とお話をさせていただいたのですが、レッスンでは真ん中のドの音は、ト音記号でも

ヘ音記号でも覚えているのになぁ、なんて思っていました。最初の段階ではフラッシュカード的に流してもらうだけで構いません。その代わり、必ずカードを

見ながら復唱して欲しいです。毎日コツコツと続けることが重要ですから、音読みを頑張っている生徒さんは1日に1~2回の音符カード読みをやってみると

よいでしょう。

年中生徒さんの保護者の方から「なかなか音を覚えてくれません」と、ご相談をいただきました。生徒さんは6月からピアノレッスンを開始しました。まぁ、

そんなすぐには覚えられませんから、じっくり進めていきましょう・・・とお話をさせていただいたのですが、レッスンでは真ん中のドの音は、ト音記号でも

ヘ音記号でも覚えているのになぁ、なんて思っていました。最初の段階ではフラッシュカード的に流してもらうだけで構いません。その代わり、必ずカードを

見ながら復唱して欲しいです。毎日コツコツと続けることが重要ですから、音読みを頑張っている生徒さんは1日に1~2回の音符カード読みをやってみると

よいでしょう。生徒さんのお迎えの時に保護者の方から、「おんぷカード読みは大変です」というお話だったので詳しく聞いてみると、なんと、 全てのおんぷカード(加線の音符も含めて)を読んでいるということでした。あちゃ〜、それは大変です。最初からそれだけ多くの音符カード読みをやって いたら嫌になっちゃいます。ドの音からやっとレの音に進んできたところなのに、訳のわからないおんぷカードがたくさん出てきたら、きっと大人でも嫌に なっちゃう。最初から全ての音を満遍なく覚えていくのには無理がありますから、おんぷカード読みのレベル毎に音読みを行っていきましょう。生徒のみなさん には、音読みの範囲と設定タイムを書いたプリントをお渡ししていますから、それに沿って順番に行ってほしいと思います。ピアノを始めたばかりの生徒さんで あれば、真ん中のドからト音記号ドレミファソの5音、ヘ音記号ドシラソファの5音、合計10音のカードから始めましょう。小さい生徒さんであれば、ドレミ、 ドシラの6音から始めても良いかと思います。

ちょうど今、小学1年生の生徒さんたちが、小学校で「ひらがな」の学習をされていますが、音読みも ひらがなと同じです。ひらがなを毎日見て、書いて読めるようになっていくように、おんぷカードも読めるようになるまでは、毎日見て目に触れていなければ 覚えることができません。1週間に1度、ピアノ教室でおんぷカードや楽譜に触れているだけでは、音を覚えることができません。一度覚えてしまったら忘れる ことのない音符です。最初に音読みに力を入れておくと、テキストがスルスルと弾けるようになって練習が進んでいきます。その状態を作っていきたいと 思っていますので、ピアノ学習を始めた生徒さんたちは、まずは音読みに力を入れて欲しいと思います。ピアノ練習を楽しく続けていくための第一歩である 音読み、少しづつ増やしていきましょう。

生徒さんの楽譜に「じゅんび」と書かれています。休符の箇所に「じゅんび」と書いてくださったのは、小さな生徒さんの ために保護者の方が書いてくださったもの。楽譜の中の休符は音がない音楽のことで、鍵盤を触っているわけではありません。ぶっちゃけ、手は休憩時間。 休憩ってことは暇?いえいえ、暇ではありません。この、手が休憩になっている時にも、次に弾く音・鍵盤のことを考えて準備が必要です。休符だからと 言って、弾き終わったままの鍵盤の位置に手を置いたままにせずに、次の鍵盤の位置に持っていくようにしましょう。当然、左手は動いていますから、左手の 動きを止めずに右手を動かすことになります。右手は準備、左手は左手の動きをする、頭の中は1~2小節先を考える・・・このバラバラな働きが「脳」を 使うことになります。「脳」を使うピアノとは、まさにこのようなこと。せっかくのピアノですから「脳」を使いましょう。

今回は休符のある曲 でしたが、次の準備・先の準備をすることは、休符がなくても行います。休符がなければ余計に忙しいピアノです。弾き終わったと同時に、次の音の準備の ために即座に動かすのですから、頭も手も忙しくなります。でもこれらの動きができるから、流れに乗った音楽が出来上がっていきます。次の音を弾くための 準備や次の音を弾きやすくする腕の動き・手首の動きなど、様々な動きを取り入れて流れの良い音楽にしていきましょう。

教室に在籍する大人の生徒さんの中には、華麗にピアノを弾かれる生徒さんたちがいらっしゃいます。楽譜の通り(音・リズム)は当たり前に、楽譜通りに

弾くことのできる生徒さんたちです。そこまで弾けるなら全て合格になるかと言うと、そうではありません。もちろん強弱などの弾き方も取り入れて仕上げるの

ですが、音の一音一音をどのように弾くのか、弾き方の学習・音の研究をしてもらっています。

教室に在籍する大人の生徒さんの中には、華麗にピアノを弾かれる生徒さんたちがいらっしゃいます。楽譜の通り(音・リズム)は当たり前に、楽譜通りに

弾くことのできる生徒さんたちです。そこまで弾けるなら全て合格になるかと言うと、そうではありません。もちろん強弱などの弾き方も取り入れて仕上げるの

ですが、音の一音一音をどのように弾くのか、弾き方の学習・音の研究をしてもらっています。ある生徒さんには、曲の最初の一音目の弾き方について お話しました。強い音で出てくる曲ではありませんが、一音目の音に指の重さを乗せて音を出して欲しいのです。重さを乗せる・・・というのは、鍵盤に深く 指を沈み込ませる感じです。感覚的なものなので何とも難しいのですが、できているか・できていないのか は、自分の音を聴いているとよくわかります。 テニスやバドミントンなどのラケットに、ボールやシャトルが真ん中に当たって気持ちよく打ち返した時と、ラケットのフレームに当たって感触が良くなく 打ち返した時の違い、そのような違いが音から感じられるはずなのです。同じように相手に打ち返していても違うように、ピアノの音も同じように音は出て いても、イイ音と感じる時とう〜ん・・・と感じる音があります。音の響きが違うのです。何気なく弾き始めていると、音が出ているだけで満足してしまう かもしれませんが、音の内容にも意識をしながら聴いていると、できている時の音とできていない時の音がわかるはず。いや、わかってほしいのです。 ラケットの真ん中に当たった時のような芯のある音、指先に重みが乗った深い音を出すためには、どのような指の持っていき方になるのかを考えながら練習を して欲しいと思います。

別のある生徒さんは、3連符で続く流れるような曲を練習中です。3連符は決して遅いリズムではないので、速く指を動かし ながら、音抜けがなく均等に3連符を弾くのですが、時々リズムがこけてしまうことがあります。リズムがこけている状態は、均等な3連符が弾けていないことを 物語っています。それは指が鍵盤の上で滑っている状態です。滑った3連符は綺麗ではないので、滑らない練習が必要になってきます。指が鍵盤の上でしっかり 立てていられるように練習をします。結局これも、自分の音を聴いて、音の状態を確かめながらの練習になってきます。ただ弾けている曲から、より綺麗に 聴かせられる曲にするためには、音の研究が必要になってきます。地道な面倒臭い作業ですが、このレベルまで到達するとピアノも楽しいです。音の研究を 楽しんでできるようになるといいのですが・・・・。

今月で、レッスンをすることをやめた生徒さんがいらっしゃいます。生徒さんは4月に入会をされて、3ヶ月間通ってくださいました。初心者の生徒さんでした

ので、音読みの学習やリズム(音符の長さ)の学習をしてきました。ではなぜ3ヶ月で・・・・?

生徒さんは、最初のレッスンから少し様子が 違っていました。おとなしく口数が少なく・・・と言うか、全くお話をしてくれませんでした。口数が少ない生徒さんはいらっしゃるので、それ自体は構いま せんが、全くお話をされない生徒さんは初めて。おとなしく感じる生徒さんでも「今日は給食なんだった?」「何して遊んだの?」と、ピアノと関係のない 質問をすると、何らかの返事があります。そこからだんだんと仲良く(?)なっていき、生徒さんとの信頼関係を築いていくのですが、何を聞いても、どんな 話をしても反応がありません。じっと一点をみつめたまま。何だか私の存在を感じていないような・・・・。音の学習をはじめても「これは何の音?」と 聞いて返事をしてもらえるようになったのは最近でした。ここまでは何とかやってこれたのですが、問題は練習曲の弾き方。生徒さんは数えながら弾くことが 最後までできませんでした。自宅では数えながら練習をしているとのことだったので、できないわけではなさそう。ただ、教室では、私の前ではできないとの こと。大きく譲って、数えながら弾けなくても正しく弾くことができれば OKですが、生徒さんたちにも経験があると思うのですが、黙って弾いていると リズムが違っていたり拍子が崩れてしまったり、微妙に楽譜通りになっていないことがよくあります。生徒さんはこの状態になっているので、一人で黙ったまま の演奏では、楽譜通りに弾けていない状態です。私が横で数えると弾けるのですが、一人では弾けない状態。それでは結局、弾けたことにはなりません。

私は指導する上で、初心者さんには自分の力で弾けるようになってもらいたいし、弾けている生徒さんには、今よりも更に素敵に弾けるようになって もらいたいと思っています。そのための練習方法や弾き方のレッスンをしていますので、その方法を受け入れてもらえなければ、ピアノの上達をお約束することが できません。上達しないピアノ・正しく弾けないピアノを習う意味ってあるのかな?と、考えた時、このままズルズル教室に通っていても無駄なような気がする のですが・・・どうなのでしょう?私にもっと忍耐力があったら良かったのかな・・・と思ったり、もっと違う方法もあったのかな・・・と思ったりもするの ですが、このようなケースでレッスンをお仕舞いにすることが初めてなので、今もいろいろと考えます。ただ、ピアノは楽しく弾いてもらいたいです。少なくとも 習い始めの最初の段階では、レッスンは楽しくあるものだと思うので。ピアノはやめてしまったけれど、何か自分に合う他の楽しいことをみつけてほしいな、と 思う出来事でした。力及ばず・・・残念です。

生徒さんは、最初のレッスンから少し様子が 違っていました。おとなしく口数が少なく・・・と言うか、全くお話をしてくれませんでした。口数が少ない生徒さんはいらっしゃるので、それ自体は構いま せんが、全くお話をされない生徒さんは初めて。おとなしく感じる生徒さんでも「今日は給食なんだった?」「何して遊んだの?」と、ピアノと関係のない 質問をすると、何らかの返事があります。そこからだんだんと仲良く(?)なっていき、生徒さんとの信頼関係を築いていくのですが、何を聞いても、どんな 話をしても反応がありません。じっと一点をみつめたまま。何だか私の存在を感じていないような・・・・。音の学習をはじめても「これは何の音?」と 聞いて返事をしてもらえるようになったのは最近でした。ここまでは何とかやってこれたのですが、問題は練習曲の弾き方。生徒さんは数えながら弾くことが 最後までできませんでした。自宅では数えながら練習をしているとのことだったので、できないわけではなさそう。ただ、教室では、私の前ではできないとの こと。大きく譲って、数えながら弾けなくても正しく弾くことができれば OKですが、生徒さんたちにも経験があると思うのですが、黙って弾いていると リズムが違っていたり拍子が崩れてしまったり、微妙に楽譜通りになっていないことがよくあります。生徒さんはこの状態になっているので、一人で黙ったまま の演奏では、楽譜通りに弾けていない状態です。私が横で数えると弾けるのですが、一人では弾けない状態。それでは結局、弾けたことにはなりません。

私は指導する上で、初心者さんには自分の力で弾けるようになってもらいたいし、弾けている生徒さんには、今よりも更に素敵に弾けるようになって もらいたいと思っています。そのための練習方法や弾き方のレッスンをしていますので、その方法を受け入れてもらえなければ、ピアノの上達をお約束することが できません。上達しないピアノ・正しく弾けないピアノを習う意味ってあるのかな?と、考えた時、このままズルズル教室に通っていても無駄なような気がする のですが・・・どうなのでしょう?私にもっと忍耐力があったら良かったのかな・・・と思ったり、もっと違う方法もあったのかな・・・と思ったりもするの ですが、このようなケースでレッスンをお仕舞いにすることが初めてなので、今もいろいろと考えます。ただ、ピアノは楽しく弾いてもらいたいです。少なくとも 習い始めの最初の段階では、レッスンは楽しくあるものだと思うので。ピアノはやめてしまったけれど、何か自分に合う他の楽しいことをみつけてほしいな、と 思う出来事でした。力及ばず・・・残念です。

ピアノ学習が進むと8分音符を習います。8分音符はしっぽのある音符♪です。これは、1つの半分の長さなので、2つ集まれば♫この形で表されます。1つを

きれいに2等分した分割音符ですから、リズム崩れを起こさないように弾きます。

ピアノ学習が進むと8分音符を習います。8分音符はしっぽのある音符♪です。これは、1つの半分の長さなので、2つ集まれば♫この形で表されます。1つを

きれいに2等分した分割音符ですから、リズム崩れを起こさないように弾きます。分割音符の学習に進むと、曲を弾く時の数え方にも変化が出て きます。これまでは「1,2,3,4」と数えていたと思いますが、新たに「1と2と3と4と」と言った具合に と を入れて数える数え方を導入します。それは、分割 音符を正しく2等分で弾くためです。音と言葉をきちんと対応させて、声に出しながら数えて練習をしましょう。時々、黙って弾いていてリズム崩れを起こして いる生徒さんがいらっしゃいます。分割音符なので、「タタ」と同じ長さで2つの音符を弾いて欲しいのですが、「タタッ」と、滑ったように弾いてしまう 生徒さん。頭の中では、分割音符だと言うことはわかっていると思いますが、数えながら弾かずにできないのであれば、まだまだ数えながらの練習が必要で あるということです。必ず言葉とピアノの音を対応させて弾くようにしましょう。

声に出して数えながら弾く練習は、一生続くわけではありません。 数えなくても正しくリズムが取れていれば問題はありません。数えたりメトロノームと合わせたりしながら、正しいリズムが取れるようになっていきますので、 それまでの間は数えながらの練習をしていくようにしましょう。正しい拍子、正しいリズムは音楽の基本です。間違いのないようにしていきましょう。