講師から

毎日、殺人的な暑さが続いています。教室は冷房を入れていますが、外から入っていらっしゃる生徒さんは、汗だくの生徒さんもいらっしゃいます。それくらい

暑い毎日です。既に水筒を持参している生徒さんもいらっしゃいますが、教室に来るまでも、また教室から自宅に戻るまでの間の外の気温が高いので、水筒を

お持ちいただくと良いと思います。基本的には、小学生以上の生徒さんは、学校と同じくレッスン時間中(授業中)の水分補給はOKにしていませんが、それも

時と場合によりです。苦しんでいるのに飲ませない・・・ということはありませんので(笑)、水筒をお持ちください。水筒でなくてもペットボトル飲料でも

構いません。自分が持ってきやすいもの、自分のライフスタイルに合うものをお持ちくださると宜しいかと思います。

毎日、殺人的な暑さが続いています。教室は冷房を入れていますが、外から入っていらっしゃる生徒さんは、汗だくの生徒さんもいらっしゃいます。それくらい

暑い毎日です。既に水筒を持参している生徒さんもいらっしゃいますが、教室に来るまでも、また教室から自宅に戻るまでの間の外の気温が高いので、水筒を

お持ちいただくと良いと思います。基本的には、小学生以上の生徒さんは、学校と同じくレッスン時間中(授業中)の水分補給はOKにしていませんが、それも

時と場合によりです。苦しんでいるのに飲ませない・・・ということはありませんので(笑)、水筒をお持ちください。水筒でなくてもペットボトル飲料でも

構いません。自分が持ってきやすいもの、自分のライフスタイルに合うものをお持ちくださると宜しいかと思います。今月は、学生の皆さんにとっては 夏休みに入る月です。生徒さんたちからは、プールの話、お祭りや花火大会の話、旅行や帰省の話が出てくるようになりました。楽しみな夏休みまで20日ほど ですね。存分に遊ぶ夏休みですが、ピアノの練習もいつもより少しだけ多く取ってもらうと嬉しい夏休みです。私、こう見えてピアノの先生なので、やはり ピアノの練習を頑張って・・・と言ってしまいます。無理をしない範囲で、少しだけ頑張る夏にしていきましょう。熱中症や脱水症にならないためにも、水分補給に 気をつけていきましょう。

音階を書いてもらったり、音符カードを読んでもらったり、音符カードを並べてもらったり・・・・今、音読みができるように力を入れています。

最近、未就学児の生徒さんと小学生の生徒さんが増えてきました。お子様の生徒さんには、自分で音を読めるようにするために、あの手・この手で音読み・

音書き学習を取り入れています。

音階を書いてもらったり、音符カードを読んでもらったり、音符カードを並べてもらったり・・・・今、音読みができるように力を入れています。

最近、未就学児の生徒さんと小学生の生徒さんが増えてきました。お子様の生徒さんには、自分で音を読めるようにするために、あの手・この手で音読み・

音書き学習を取り入れています。教室でのレッスンでは、五線紙に音階を書いてもらうことも取り入れています。自分で書いてみると、音が階段の ように1段づつ上がったり下がったりしていることがわかると思います。その時に注意をしてもらいたいのは、音には「せん」の音と「かん」の音があること、 それらは交互に並んでいるということです。せんの音とは、音符の真ん中にちょうど五線が入ったお団子の音符のことで、かんの音は、五線の線と線の間にちょうど おさまっている音符です。ある生徒さんは、この「かんの音」のことを「おまんじゅうみたい」と、言っていました。お団子の音符とおまんじゅうの音符、いい 組み合わせです。

ピアノの楽しさは、自分が弾きたい曲が弾けることにあると思います。「あの曲弾きたいな」と思った時に、楽譜を見て自分で 練習ができるかどうか、楽譜を見て音に変換できるかどうかだと思います。まずは音に起こせることが重要です。そのためには、自分で音がわからなければ 弾くことができません。表現力豊かに弾く話は、音に変換してからの話。第一段階の音に変換する作業ができるように、音読みを重視しています。これまでに、 たくさんの生徒さんたちと関わってきましたが、音読みで苦労をしている生徒さんはピアノが長く続きません。曲をスルスルと弾くことができなくて、結局、 ピアノが嫌になって途中でやめてしまいます。そうならないためにも、様々なアプローチで音読みができるようにしていきます。が、教室のレッスンだけでは 無理がありますから、ぜひ自宅の練習でも音読み学習を取り入れてみてください。せん と かん の2種類の音符があることも頭の中に入れてもらえると、 五線紙にスラスラと音階が書けるようになります。音読み、がんばっていきましょう。

先日、このテクニック教材の曲を、かなり先まで弾いてきてくれ た生徒さんがいらっしゃいました。ト音記号のドレミファソ、ヘ音記号のドシラソファがわかる生徒さんでしたら、最初の方の曲は簡単に弾けてしまえる曲 ばかりなので、ついつい進んでしまったのかもしれません。ですが、最初に書いた通り、楽譜の通りに音が間違ってなければ合格!とはならない教本です。 指の形や手首の位置など、音だけではない部分の学習が含まれます。それらの学習をするために、簡単な音で書いてある・・・・と解釈してもらうとわかり やすいと思います。弾くのに難しい楽譜だったら、弾くだけで精一杯で、テクニックの話どころではありません。簡単に弾けるからこそ、他の学習をするのに 適していると言えます。

どんどん練習を進めるのであれば、テクニック教材ではなく練習曲が載っているテキストを進めるようにしましょう。 こちらは、音読みができていかないと進めなくなりますから、音読みの学習も同時に進めていくようにしましょう。音がわからなければ、楽譜を読むことが できません。逆に言えば、音がわかれば弾くことができるピアノです。せめて五線の中の音符は読めるようにしていきましょう。簡単な曲ばかりを選んで弾いて いたら、いつまでも先に進むことができません。テクニック教材は、こちらからの宿題のみの練習になります。音が間違っていなかったら合格になるものでは ありませんので、ご注意を!勝手に進めることのないようにしましょう。

何回聴いていてもショパンになっているので、思わず 「ゆっくりの弾き始めになっているので、ショパンみたいになっていますよ」と、声をかけました。生徒さんは驚いた様子で「ショパンが好きでショパンの ピアノ曲を自宅で弾いています」とのこと。意識がないままに、ブルグミュラーの曲でもショパンになってしまったようでした。そういう事だったのですね。 実はショパンのピアノ曲は「ゆらぎの音楽」と言って、「テンポルバート」(速くなったりゆっくりになったり)をかけて演奏します。テンポが一定でない のは、ショパン自身がそのように演奏をしていたこと、また自分の弟子たちにもそのように指導していたことなどから、ショパンの音楽はルバート奏法が 普通になっています。ですから、ゆらぎはショパン独特のものであるとも言えます。それをブルグミュラーでやってしまうのはナンセンス。基本的には、 曲の演奏は一定の速さが求められます。

余談になりますが、ショパンが「ゆらぎの音楽」だとしても、最初から速さをゆらして練習をするわけでは ありません。好き勝手に速さを崩しているわけではありませんので、最初は一定の速さでメトロノームに合わせての練習になります。一定の速さの演奏が できてからの「ゆらぎ」です。一定があるから「ゆらぎ」を感じることができるのであって、基本の速さの中に「ゆらぎ」を入れるようにしなければ、拍子が 崩れたダラダラの音楽になってしまいます。ピアノ曲の演奏は、作曲された時代や曲の形式などによって演奏の仕方が変わってきますので、勝手にショパンに ならないように気をつけましょう。

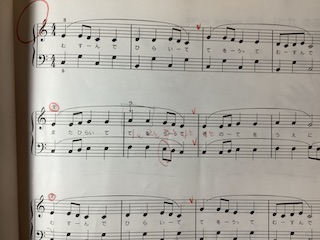

写真の楽譜は4拍子の曲で、最後の小節の音は全音符で書いてあります。全音符は 4拍伸ばす音符ですから、「1,2,3,4」と数えながら弾いているのですが、1,2,3,4の4を言ったと同時に、鍵盤から手が離れている生徒さん、それって 4拍伸ばしていることになるでしょうか?1,2,3,4の4で手が離れてしまっている状況は、実は3拍しか伸びていないことになります。4拍伸ばすということは、 4拍目までが音が伸びていなければなりません。4を数えた時には、まだ鍵盤を押さえている必要があります。最後の音なので実際には次の1拍目はないのですが、 わかりやすく説明をすると、次の1拍目が休みになる状況を作るようにしなければ、4拍伸びたことにはなりません。では、どのように演奏をしたらよいでしょう か?生徒さんたちへは最後の小節を弾く時に「1,2,3,4,おしまい」と「おしまい」を意識してもらうように声かけをしています。「おしまい」を言うときに 鍵盤から手を離すようにすると、きちんと4拍伸びている状況が作れるからです。

音符の長さは、曲のどの部分でも(曲の途中でも最後でも)正しく 弾く必要があります。音符の長さがきちんと取れていないと、拍子が崩れてしまいます。最後の音が短めになってしまうと、曲に落ち着きがなくなってしまいま す。必要以上に長くする必要はありませんが、必要な長さはきちんと保持するようにしましょう。「おしまい」を意識して、正しい音符の長さを伸ばすように していきましょう。

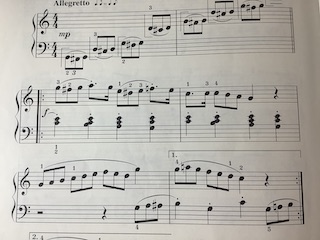

秋のピティナ・ステップに参加をする生徒さんが選んだ曲は、8分音符の3連符が入った曲。通常の8分音符は、1拍の中に2つの音符が入りますが、3連符に

なると1拍の中に3つ入ります。それは何を意味するのかと言うと、ちょっと速く弾くということ。速く動く指が必要になってきます。

秋のピティナ・ステップに参加をする生徒さんが選んだ曲は、8分音符の3連符が入った曲。通常の8分音符は、1拍の中に2つの音符が入りますが、3連符に

なると1拍の中に3つ入ります。それは何を意味するのかと言うと、ちょっと速く弾くということ。速く動く指が必要になってきます。2~3個の 3連符を弾くだけならばそんなに難しくなく弾けるものでも、3連符が続いて出てくるような曲になると、よほどしっかりとした指作りをしていかないと、 リズムが転んでしまいます。リズムが転んで均等に弾けていない3連符になってしまうと、もちろん綺麗ではありません。ここはしっかりと指作りをして 綺麗な3連符を弾きたいです。3連符や16分音符のように速いリズムであっても、鍵盤を押さえている一瞬は、しっかりと指が鍵盤の上で立っていなければ なりません。この時に指が立つことができずに滑ってしまうと、リズムが崩れてしまいます。一瞬でも立つ指を作ることが先です。そのためには、まずはゆっくりの 練習で鍵盤を深く押さえる練習をします。何人かの生徒さんにはやってもらっている、2分音符練習はその一つ。鍵盤の上でグラグラせずに音を伸ばす練習 です。これはしっかりとした指作りの練習になります。

指作りをしながら取り組んでほしいのは、速く動く指作りです。しっかりとした指が出来上がっても、速く 動かすことができる指がなければ、3連符の連続や16分音符は弾けません。指を速く動かすための練習は、もちろん速い速さで弾くこともするのですが、 スムーズな指運びができるような練習もしていきます。そのために取り入れる練習方法は、様々なリズムや弾き方で練習をすること。例えば、スタッカートで弾いて みたり、タタター、タタター・・・、タータタ、タータタ・・・などのようにリズムを変えて練習をします。リズム変え練習はどのようなリズムでも構いません。 様々な弾き方を取り入れることで、指をスムーズに動かせられるようにしていきます。

通常のレッスンとは違って、何らかの舞台で演奏を控えている 生徒さんは、曲の練習がより深く細かくなっていきます。それは、舞台の上では素敵な演奏をしてほしいから。ミスをした・しない ではなく、曲のことを 考えて練習をしたのか、気持ちを込めて演奏をしているのか・・・要は、曲と向き合ったかどうかです。より綺麗に弾くための努力を惜しまないで、練習に 取り掛かってほしいと思います。

音ミスもない、リズムも正しく一定の速さで弾けている、下手ではないけれど上手でもない・・・う〜ん・・・って感じの演奏。間違いなく弾くことを上手だと

定義づけるなら、上手だと言えるのかもしれませんが。これって何が足らないと思いますか?

音ミスもない、リズムも正しく一定の速さで弾けている、下手ではないけれど上手でもない・・・う〜ん・・・って感じの演奏。間違いなく弾くことを上手だと

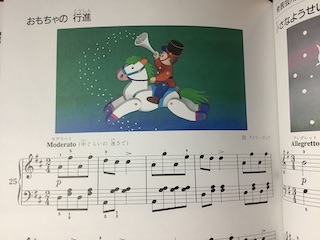

定義づけるなら、上手だと言えるのかもしれませんが。これって何が足らないと思いますか?曲って、楽譜の通りに弾くことだけを考えて演奏を していたら、つまらない音楽になってしまいます。つまらないと言うか真面目な音楽。じゃ、強弱を表現すればいいの?もちろん強弱も表現します。これ大事。 でも、強弱ってそもそもどこからくるの?楽譜に「だんだん大きく」「だんだん小さく」って書いてあるからその通りに弾く、もちろんそうなのですが、では 何でそのような表現になっているのかな?ここには、音楽の気持ちが入っていると思います。例えば今回の写真の曲は「おもちゃの行進」と言う曲。はっきり 言ってしまえば、おもちゃが行進している場面なんて、私は見たことがありません。実際におもちゃが勝手に行進していれば怖いし・・・・。なのですが、曲の 感じから楽しそうな曲だと感じることができます。ある生徒さんは「アニメで、おもちゃが行進したり歩いたりしている場面を見たことがある」と、言って いました。実際の場面ではなくても、アニメやドラマなどの映像で、そのような場面を見たことがあるならば、その感じを曲の演奏に乗せることができると 思いませんか?

「大きく」と書いてあるから大きく弾く、スタッカートの記号があるから跳ねて弾く、楽譜の通りに弾こうとするならばそれでも いいのですが、私はそこに「気持ち」を入れて表現してほしいと思っています。スタッカートが書いてあるから跳ねるのではなく、ウキウキと楽しい気持ちが あるから跳ねるのです。ウキウキを表現したら飛び跳ねていたみたいな・・・。音・音楽を表現すると言うことは、気持ちを表現すると言うこと。気持ちを 曲に乗せて弾くようにすると、曲が生きてきます。可もなく不可もなく・・・と言うような演奏ではなく、気持ちを取り入れた演奏を意識するようにして いきましょう。「気持ちが足らない」演奏から卒業を!

8分音符は、1拍を2つに均等に分割している音符ですので「分割音符」と言うこともあります。この分割音符の練習に入ると、よりきれいなリズムで演奏

するために「1と2と3と4と・・・」と言った具合に と を入れて数えて練習します。今回、大人の初心者さんの練習曲にでてきた8分音符、生徒さん自身も

「音が滑ります」とおっしゃっていましたが、なぜ滑るのでしょうか?

8分音符は、1拍を2つに均等に分割している音符ですので「分割音符」と言うこともあります。この分割音符の練習に入ると、よりきれいなリズムで演奏

するために「1と2と3と4と・・・」と言った具合に と を入れて数えて練習します。今回、大人の初心者さんの練習曲にでてきた8分音符、生徒さん自身も

「音が滑ります」とおっしゃっていましたが、なぜ滑るのでしょうか?教室では大人の生徒さんでも子供の生徒さんでも、はじめてピアノを学習 する生徒さんには、数えながら練習をしてもらっています。こちらの記事にも何回も出てくる内容ですが、数えながら弾いてもらう理由は、拍子を感じて もらうため・音符の長さを正しく弾いてもらうためです。そしていつの頃からか、どの生徒さんも数えながら弾くことを止めてしまっていますが(笑)、正しく 弾けていない場合には「数えて弾いて」と、数えながら弾くレッスンに戻ります。こんなことを何回か行っている間に、声に出して数えながら弾かなくても上手に 弾けるようになっています。数えながらでなくても正しく弾けている生徒さんに対しては、わざわざ数えながら弾いてもらう理由がないので、数えなくても OKですが、数えて弾いていなくて正しくない場合には、やはり注意をすることになります。

冒頭の大人の生徒さんの「音滑り問題」は、8分音符が 滑っています。「タタ」と均等に弾いてほしいのに「タタッ」と、ツルッと音が滑ってしまうのです。生徒さん自身も滑っていることがわかっていらっしゃる ように、聴いていると変な感じです。そんな場合はやはり 1と2と3と4と・・・と数えながら、自分の言葉と音をきちんと対応させて練習する必要があります。 声に出して数えて、そこに音(リズム)を対応させることで正しいリズムを学びますので、練習をしていても「何か変!」だと思ったら、一度声に出して数え ながらの練習に戻しましょう。声に出す、その声に音を対応させることは、正しいリズムを習得するための第一歩です。ぜひぜひ、大きな声を出して(笑) 数えながら練習に取り掛かりましょう。

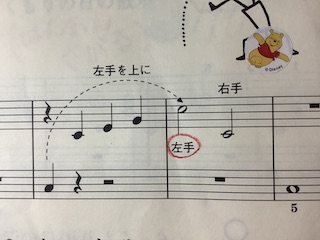

「ピアノって優雅に弾くんですね」と、大人の生徒さんの言葉。その通り。ピアノって優雅に弾くんです、これ本当の話。大人の生徒さんの練習曲に出て

きた手の交差曲。左手の1拍目の音を弾いたら右手にバトンタッチしている曲ですが、左手は右手を通り越して高い音域に移っていきます。この時の手の動きを

優雅にふわっと持っていきたい曲です。

「ピアノって優雅に弾くんですね」と、大人の生徒さんの言葉。その通り。ピアノって優雅に弾くんです、これ本当の話。大人の生徒さんの練習曲に出て

きた手の交差曲。左手の1拍目の音を弾いたら右手にバトンタッチしている曲ですが、左手は右手を通り越して高い音域に移っていきます。この時の手の動きを

優雅にふわっと持っていきたい曲です。左手から右手の音を弾くのは問題なく弾けるのですが、左手の1拍目を弾いた後の左手が、その場で 固まってしまう生徒さん。そうするとどうなるか?次に左手の音を弾く場面で慌てて手の移動をすることになり、変な音を出してしまったり、大きな音で 弾いてしまったり、とてもとても優雅なピアノの弾き方にはなっていません。左手から右手に音が移ったタイミングで、暇になった左手を(右手を弾いている 間は休符になっていますから)すぐさま高い音域に移動させなくてはいけません。右手の音を弾きながら左手を動かす動作をするわけです。これが結構 難しいようで、生徒さん曰く「一度に両方の手のことを考えるのは難しい・・・・」のだそう。確かに、ピアノを弾くことにだけ集中していると、弾く時に なって慌てて手の移動をすることになってしまいます。慌てた動きになってしまうと、優雅には見えません。自然な流れの中で慌てずに弾くことこそが、 優雅なピアノの弾き方です。

レッスンでは、手を動かす(移動させる)タイミングになったら、「左手動かして〜」「こっちきてきて〜」などと 声かけをしています。何度も練習をしていく間に、弾きながらでも動かせるようになっていきます。今弾いている小節につきっきりになってしまうと、次に 弾く音が慌てますから、今弾いている小節のせめて次の小節のことを考えて指の準備に取り掛かりましょう。どこを弾く時も、頭の中は常に先の小節のことを 考えて弾くピアノです。どんな曲を弾く時も優雅な動きで、そして「全然難しくな〜い」の弾き方(実際には必死になっていても)ができるように心がけて いきましょう。

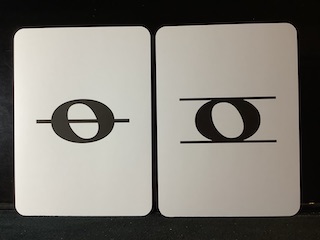

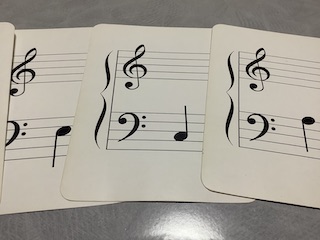

音符カード読みについて気になったことがあります。ある生徒の保護者の方は「ト音記号を覚えてからヘ音記号をしようと思っています」とのことでした。

私としては一度にたくさんの枚数を行わなくてもよいので、どちらか一方ではなく、どちらも行って欲しいと思っています。枚数は少なくても、例えばト音記号

5枚・ヘ音記号5枚の10枚を行うようにしてほしいです。

音符カード読みについて気になったことがあります。ある生徒の保護者の方は「ト音記号を覚えてからヘ音記号をしようと思っています」とのことでした。

私としては一度にたくさんの枚数を行わなくてもよいので、どちらか一方ではなく、どちらも行って欲しいと思っています。枚数は少なくても、例えばト音記号

5枚・ヘ音記号5枚の10枚を行うようにしてほしいです。なぜ、どちらか一方ではダメなのか?それは、今、教室で取り入れている初心者さんのテキストは、 真ん中のドの音からト音記号・ヘ音記号の音が同時に進んでいっています。テキストの進め方からいっても、同時に少しづつ覚えていく方がいいですし、何より ト音記号だけを長い時間学習していると、ヘ音記号の音が苦手になってしまうからです。学校の音楽の授業などでも、教科書に出てくる記号はト音記号ばかり。 目にするものがト音記号が多いので、ト音記号は馴染みがあり覚えるのも早いのですが、ヘ音記号は馴染みもなく苦手意識が高くなってしまいます。得意・ 不得意の意識が芽生える前に、最初から同時に学習を進めていくようにしましょう。

余談になりますが、私が小さい頃に学習していた「バイエル」と いうピアノテキスト、保護者の方たちにもご存知の方がいらっしゃると思いますが、あのテキストはト音記号を学習してから、かなり後になってヘ音記号が 出てくるものでした。やはりヘ音記号で苦労することになるのですが、昔は「バイエル」しか教材がありませんでした。でも今は、それではヘ音記号の音に 苦手意識がでるからと、真ん中のドの音からト音記号・ヘ音記号が同時に広がっていく教材が主になっています。もちろんバイエルの教材もありますので、 どちらを選択するかは自由なのですが、両方の記号を同時に学習していく教材が人気です。

このことからも、音符カード読みの練習をする時には ト音記号を覚えてからではなく、ト音記号・ヘ音記号を同時に学習していきましょう。教室でタイムを計る時にも、ト音記号・ヘ音記号の両方を混ぜて行って います。最初のレベル1のテストは、ト音記号のドレミファソ、ヘ音記号のドシラソファ、を真ん中のドから広がっていく形で行っていますので、まずは、 この10枚のカードに限定して覚えていくようにすると良いでしょう。音読みができないとピアノ学習は進みが止まってしまいますから、音読みはどんどん進めて いくようにしましょう。

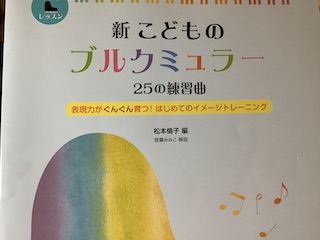

「ブルグミュラー25の練習曲」というテキストに進んだ小学生の生徒さん。こちらの曲集は、表現力を養う=音楽性を高める学習をしていくテキスト。

生徒さんの演奏は、それはそれは見事な演奏で(冗談抜きで)心を込めた演奏でした。ですが、一つ残念なことが・・・。

「ブルグミュラー25の練習曲」というテキストに進んだ小学生の生徒さん。こちらの曲集は、表現力を養う=音楽性を高める学習をしていくテキスト。

生徒さんの演奏は、それはそれは見事な演奏で(冗談抜きで)心を込めた演奏でした。ですが、一つ残念なことが・・・。こちらの テキストの曲は、メトロノームの速さが書いてあります。弾いてほしい速さが書いてあるので、基本的にはその速さで弾けるようにしていくのですが、これが わりと速いものばかり。中には、この速さで弾くの?と思うような速さもあるので、速さにこだわらず自分が気分良く弾ける速さ・聴いていて心地よく聴ける 速さで演奏してもいいと思います。生徒さんは、音楽的には何も問題なく仕上がっていたのですが、ちょこちょこと弾き間違えたりつっかかったりしていまし た。も〜うホントもったいない!何故そのようなことになってしまうのかと言うと、生徒さんの演奏は速さが速いのです。決して、曲自体の速さを速く 演奏しているわけではありません。指示通りの速さでの演奏でしたが、正しい速さを優先させた結果、ちょっと手がついていかない・・・感じの演奏になって いました。

曲の仕上がりには速さも大事ですが、ちょっとくらい速くなったり、ちょっとくらい遅くても何ら問題はありません。曲のイメージが 崩れてしまうほどの速さの変更はちょっと考えものですが、速さも目安であるので「絶対」ではありません。それよりも、曲の綺麗さを優先させて演奏を してほしいと思います。生徒さんも、少し速さをゆっくりにしてもらったら、ミスもなく落ち着いて演奏することができました。ゆっくりにしたことで演奏に 余裕ができるので、次の音へ移動するのにもミスなく移動することができます。少しの余裕が演奏の余裕を生みますから、仕上がりも綺麗になり心地よい 音楽になります。ミスが目立つ演奏をしていると思ったら、ちょっと速さのことを考えてみましょう。音の移動や手の運びに少しの余裕を持たせる演奏を 目指してみましょう。

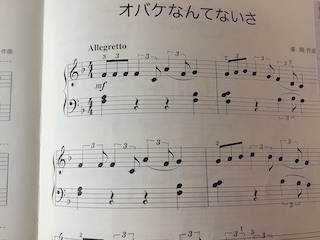

秋のピティナ・ステップに参加をする生徒さんの演奏曲が決まってきました。「オバケなんてないさ」を選曲した生徒さんの保護者の方から「もっと楽しそうに

弾いてほしいのになかなか弾けない。歌ったりしたら良いでしょうか?」と、悩まれているご様子。大人の思いとは違って、お子様は淡々と弾いてしまって

います。どうしたら良いでしょう?

秋のピティナ・ステップに参加をする生徒さんの演奏曲が決まってきました。「オバケなんてないさ」を選曲した生徒さんの保護者の方から「もっと楽しそうに

弾いてほしいのになかなか弾けない。歌ったりしたら良いでしょうか?」と、悩まれているご様子。大人の思いとは違って、お子様は淡々と弾いてしまって

います。どうしたら良いでしょう?今の同じ状況で、ピアノで弾くことを歌に変えたところで曲の雰囲気は変わらないと思います。お子さんの中に、 この歌の状況が「絵」となって頭の中にあるかどうか?です。この歌は、オバケがいるの?いないの?いないはず・・・でも、出てきたらどうしよう? 出てきたら冷蔵庫に入れちゃおう・・・お友達になろう・・・など、子供目線の歌。そんな状況を、お子様と一緒に話し合ってみることが大切だと思います。 時にはジェスチャーも交えて、おもしろおかしく話してみたり、実際にオバケを見たことがなくても、例えばお化け屋敷の話などから、怖いものに出会った時の 話など、この歌詞から想像できることを話し合ってみましょう。そうすることで、お子様の頭の中に映像として残るはず。何かしら思い描くものがなければ、 それを表現することは難しいです。オバケは怖いよ〜、でも会ってみたいよ〜、本当に会ったらどうしよう? と、恐怖もあるし不安もあるけど気になって しょうがない・・・そんな気持ちをストレートに表現する曲。その気持ちのままに抑揚をつけて表現できたら良いですね。

音楽を表現するという ことは、何かしらの情景を表現するということ。「歌詞」がある曲の場合は、歌詞の内容から情景を思い浮かべることができますし、「曲名」がある場合は、 曲名から想像できることを思い浮かべて表現することができると思います。表情豊かに音楽性を高める演奏は、楽譜の音だけを追っていても、それはただ 弾いているだけになってしまいます。「歌詞」も「曲名」もない曲だって、音楽の雰囲気から自分なりに「場面」を想像して表現をしていきます。演奏者が お子様の場合は、一人で考えることは難しいので、周りの大人や保護者のサポートが必要です。たくさんの「お話」を通してお子様の想像力を掻き立てて あげることで、音・音楽に表情ができてきますので、たくさんお話をして曲を作り上げていきましょう。

例えば、未就学児さんに取り入れているテクニック教材は、写真のように音ではなく数字が書いたもの。これらの 楽譜?(と言えるかどうかわかりませんが)を弾く時も、生徒さんは鍵盤ばかり見てしまっていますが、これもアウトです。未就学児さんの場合は、音も 覚えてもらっていますが、それ以前に、自分の右手・左手、指番号の12345 を覚えてもらわなければなりません。それでこちらの教材を取り入れているので すが、今の段階から楽譜を見て弾けるように促すために、番号を見ながら指を動かす練習をしてもらっています。目で見た番号を、自分の指を見なくても 即座に動かしてもらう練習です。ゆくゆくは、鍵盤を見ながらでなくても弾けるようにつなげていきたいのです。

少し学習が進んで、指広げの曲や 手の跳躍がある曲の練習に取り掛かるようになると、鍵盤を見ることが増えてきます。楽譜だけを見ながら弾くことができればもちろんいいのですが、見ながら弾いたことで 音ミスをするのであれば、それもアウト。変な音は出さないほうがいいに決まっています。変な音を出して曲を台無しにしてしまうよりも、正しく綺麗な 音が良いですから、そのような場合には鍵盤を見て弾くことになります。ピアノ学習の最初の頃は、指と鍵盤が対応した曲ばかりですから(指を広げて弾く 曲がないので)、楽譜だけを見て、対応した音・指番号が出せるようにしていきましょう。下を向いてばっかりの弾き姿は、何だか必死に鍵盤に食らいついている ようにも見えて格好の良いものではありません。「全然かんた〜ん」の優雅なピアノを目指しましょう。

教室に在籍している多くの生徒さんたちが夏休みに入りました。ピアノ教室のレッスンは、夏休み期間中も基本的には通常通り。特別講習なども設けて

おりませんので、学校がある時といっしょのお昼からレッスンです。いつもの時間に忘れずに来ていただきたいです。

教室に在籍している多くの生徒さんたちが夏休みに入りました。ピアノ教室のレッスンは、夏休み期間中も基本的には通常通り。特別講習なども設けて

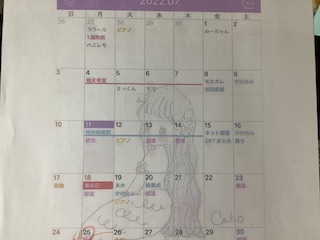

おりませんので、学校がある時といっしょのお昼からレッスンです。いつもの時間に忘れずに来ていただきたいです。中学生・高校生の生徒さんの 中には、部活の練習や部活の合宿、塾などの夏期講習などが入って、いつものピアノの曜日や時間にピアノレッスンができないこともあるようです。帰省や 旅行の予定などがある生徒さんも多く、どこで何があるやら・・・・的な忙しい生徒さんたち。それは全然構わないのですが、ピアノはいつもと変わらない 曜日と時間ですから、他の予定と重なった場合は、早めにお休みや振替の連絡を入れていただきたいです。ある高校生の生徒さんは、予定を書いたカレンダーを 持ってきてくれました。予定が書いてあれば、生徒さんの予定とレッスン時間の空き時間とを照らし合わせて、提示することができますから、振替レッスンが 組みやすくなります。夏休みは既に振替レッスンの申し込みが多く発生していますので、直前に振替の申し出があっても振り替えられないことも考えられます。 予定が分かり次第、お知らせください。

予定がありすぎて?考えられな〜い・・・と言う生徒さんは、予定を書き込んだカレンダーを提出して くださって構いません。過去には、塾の時間割を提出してくださった生徒さんもいらっしゃいました。中学3年生の生徒さんでしたが、受験勉強も頑張り ながらピアノのレッスンも来てくださり、高校生になった今もピアノレッスンに来てくださっています。あらかじめ予定がわかっていることでスムーズに 振替レッスンができますから、ピアノの予定と自分の予定を見比べてみましょう。様々な経験や体験ができる夏休み。遊ぶ時には遊んで、ピアノの練習も いつもより少し頑張るようにしていきましょう。有意義な夏休みを!

今回、加線の音読みを全て制覇されたのは、大人の生徒さん。それも、 この春にピアノ学習を始めたばかりの生徒さんです。毎週毎週の努力の跡がわかります。大人の生徒さんには耳コピレッスンも行なっていますから、音読みが できなくてもレッスンは行うことができます。生徒さん自身に音読みをする・しない を選択していただいています。こちらの生徒さんは最初から「音を 読めるようになりたい」とのことだったので、音符カード読みを行なってきました。1段階目の音読みがスムーズにできるようになった頃「音がわかるので、 曲がすぐに弾けるようになりますね」と、手応えを感じられたよう。本当にそうなのです!音がパッとわかると言うことは、新しい楽譜を見た時に数える 手間がなくなるので、すぐにピアノの音が出せる(弾ける)ということ。楽しいピアノ生活の始まりです。

自分の弾きたい曲や好きな曲を弾こうと 思えば、まず音がわかることが重要です。これが音符カード読み。それと同時にリズム(音符の長さ)もわかっていないと、伸ばすタイミングや速く弾く タイミングが間違ったままでは、正しい曲になりません。基本はここまで。なんですが、もう一つ重要なことは、音とリズムがわかっていても、それらを 弾く指が備わっていないと正しく弾けません。頭の中では正しい音楽がわかっているのに、指が動かない・・・では弾くことができません。「音・リズム・ 指」が揃って弾くことができます。しかしこれでも不十分で、これだけでは「ただ弾いているだけピアノ」になってしまいます。最後に加えるものは、表現力 です。表現力は少し先の話になりますが、それでも加線の音読みができるようになることは、「楽しいピアノ」の第一歩。生徒さんはきっとこれから、 様々なピアノ曲が弾けるようになると思います。これからは、たくさんの楽譜に出会ってどんどん進むことで上達していきますので、頑張って進めていきましょう。 音符カード読みに挑戦中の生徒さん、早くここまできて〜。

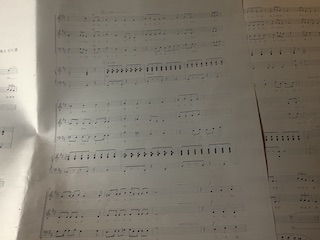

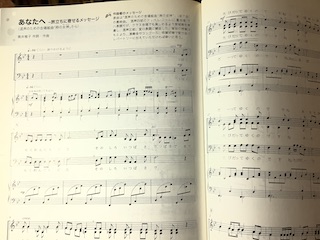

今年も合唱コンクール練習の時期に入ってきました。昨年も合唱コンクールに向けての伴奏者レッスンをしていましたが、直前になって中止。伴奏者の

生徒さんは頑張っていたのに、ちょっと・・・いや、かなり残念な結果となってしまいました。今年は、そうならないように願うばかり。合唱コンクール

では、課題曲と自由曲の2曲の演奏ですので、伴奏者は1クラス最大2名です。ちょうど2名の伴奏者が存在している場合はすぐに決まるのですが、2名以上の

伴奏希望者がいる場合には、オーデションで決まることになります。

今年も合唱コンクール練習の時期に入ってきました。昨年も合唱コンクールに向けての伴奏者レッスンをしていましたが、直前になって中止。伴奏者の

生徒さんは頑張っていたのに、ちょっと・・・いや、かなり残念な結果となってしまいました。今年は、そうならないように願うばかり。合唱コンクール

では、課題曲と自由曲の2曲の演奏ですので、伴奏者は1クラス最大2名です。ちょうど2名の伴奏者が存在している場合はすぐに決まるのですが、2名以上の

伴奏希望者がいる場合には、オーデションで決まることになります。教室に在籍している中学1年生の生徒さん、この生徒さんのクラスでは オーデションになってしまいました。オーデションをすることは想定内なのですが、なんと、課題曲と自由曲の2曲、どちらとも弾いてくるようにとのこと。 いやいやいや・・・夏休みとはいえ、結構大変だと思います。何とも過酷なオーデション。学校の先生の思いとしては、雰囲気の違う2曲の曲のイメージに 合わせて、演奏している伴奏者を選びたいようです。それはわかるのですが・・・。私も日頃レッスンをしていて、「この生徒さんにはこんな曲が似合う」 「この曲はこの生徒さんだったら、上手に演奏してくれるだろうな」とか、思います。生徒さんの音の雰囲気からそう感じるので、学校の先生のやりたいことは 凄くわかります。ですが・・・それをオーデションでやってしまうことは、生徒さんの負担はかなりのもの。まぁ、その程度で音を上げるようでは、伴奏者は 務まらないわよ!とも言えますが。

ソロピアノと違って伴奏ピアノは、相手の息使い、指揮者がいる場合は指揮者とのアイコンタクトなど、弾くこと 以外に意識をすることが多いので、余裕のある演奏が求められます。やっと弾いている状態では伴奏ピアノは務まりませんから、それだけに楽譜を読む力や 演奏力が高くなければいけません。それらのことを考えると、2曲くらいさっさと弾けますよね?的なメッセージが込められているのかもしれませんね。 どちらにしても過酷なオーデションです。だって、夏休みをピアノ練習にかけても、オーデションですから、残念な結果になってしまう生徒さんもいるわけで。 誰だって落ちるために受けるわけではありません。みんなそれぞれに一生懸命に練習をしてるはず。世の中に出ていったら、こんなことたくさんあるのでしょう けど・・・。厳しい世界ですね。いつだって決めるのは生徒さん自身。生徒さんが頑張ると決めたのなら、私は応援するだけ。その代わり、鬼のような? レッスンが待っています。がんばれ。

夏休みに入りました。生徒さんたち、他の習い事や学習塾、部活、旅行や帰省など忙しく動き回っていると思います。感染症も心配ですが、今年の夏は

とても暑い夏になっています。熱中症や脱水症にも気をつけて、動き回ってほしいと思います。

今日は振替レッスンについてお話をしたいと 思います。感染者の人数が爆発的に増加していることに伴って、教室の生徒さんの中には、濃厚接触者になっている生徒さんが増えてきました。(幸い、 生徒さん自身が感染したという話は、今のところありません)また、家族の方が具合が悪くて送迎ができない・・・という場合もあります。教室では、 レッスン日の前日までに振替申し込みがあった場合には、振替をする予定にしていますが、それも、生徒さんと講師側の日程調整ができた場合になります。 ありがたいことに、最近は生徒さんの人数が大幅に増えて、これ以上受け入れられない曜日がいくつかあります。たまたま、お休みされる生徒さんや別曜日に 振替される生徒さんが発生した場合には、入っていただくことができますが、そうでない場合には、生徒さんが希望する日程で振替ができないことも 考えられますので、ご了承ください。

レッスンの振替は内容が何であれOKとしていますが、病気になってしまった場合や感染症関連の場合には、 振替することが難しいです。振替レッスンは通常、レッスン日の前後2日間ほどの間で取っていただくようにしています。そうでなければ、次のレッスンが やってきてしまいますので、体調を崩してレッスンができない場合は申し訳ありませんが、お休みしていただく形になります。生徒さんが元気な場合の 振替レッスンは、できるだけ行いたいと思っていますので、予定がわかっている場合は早めにお知らせいただくようにお願いします。早め早めの行動を 心がけましょう。

今日は振替レッスンについてお話をしたいと 思います。感染者の人数が爆発的に増加していることに伴って、教室の生徒さんの中には、濃厚接触者になっている生徒さんが増えてきました。(幸い、 生徒さん自身が感染したという話は、今のところありません)また、家族の方が具合が悪くて送迎ができない・・・という場合もあります。教室では、 レッスン日の前日までに振替申し込みがあった場合には、振替をする予定にしていますが、それも、生徒さんと講師側の日程調整ができた場合になります。 ありがたいことに、最近は生徒さんの人数が大幅に増えて、これ以上受け入れられない曜日がいくつかあります。たまたま、お休みされる生徒さんや別曜日に 振替される生徒さんが発生した場合には、入っていただくことができますが、そうでない場合には、生徒さんが希望する日程で振替ができないことも 考えられますので、ご了承ください。

レッスンの振替は内容が何であれOKとしていますが、病気になってしまった場合や感染症関連の場合には、 振替することが難しいです。振替レッスンは通常、レッスン日の前後2日間ほどの間で取っていただくようにしています。そうでなければ、次のレッスンが やってきてしまいますので、体調を崩してレッスンができない場合は申し訳ありませんが、お休みしていただく形になります。生徒さんが元気な場合の 振替レッスンは、できるだけ行いたいと思っていますので、予定がわかっている場合は早めにお知らせいただくようにお願いします。早め早めの行動を 心がけましょう。

教室の生徒さんたちの中には、今、合唱コンクールの伴奏曲を練習している人、ピティナ・ステップの演奏曲を練習している人が多く存在しています。普段の

レッスン曲と違って、本番の日程がハッキリしている曲を練習中の場合は、とりあえず曲の最後までを弾くようにしましょう。普段の曲は、ゆっくりと

自分のペースでの練習でも構いませんが、本番を控えている曲の場合は、曲の最後までを目を通す必要があります。

教室の生徒さんたちの中には、今、合唱コンクールの伴奏曲を練習している人、ピティナ・ステップの演奏曲を練習している人が多く存在しています。普段の

レッスン曲と違って、本番の日程がハッキリしている曲を練習中の場合は、とりあえず曲の最後までを弾くようにしましょう。普段の曲は、ゆっくりと

自分のペースでの練習でも構いませんが、本番を控えている曲の場合は、曲の最後までを目を通す必要があります。1曲が長い曲を練習する場合、 曲の最初から少しづつ、できたらまた少し先に進んで・・・でも大丈夫ですが、本番を控えている曲の場合は、どんな曲なのかを自分が把握するために、 まずは最後までを弾いてみることが重要です。1曲の中でも、部分的に弾きにくい箇所やよく間違う箇所がある場合は、その部分の練習には時間がかかります。 それらを把握するためにも、どんな曲なのか目処をつけることが重要になってきます。それらを克服しながら、ゆっくりでも最後までミスなく弾けるように していきます。ミスなく弾けるようになったら、ゆっくりのままでも構わないのでメトロノームに合わせる練習に取り掛かりましょう。一定の速さでミスなく 弾けるようにすることがまず大事。ハッキリ言って、ここまでできてからがレッスンになります。

ピアノレッスンは、弾いてきてくれないことには 始められません。合唱コンクールの伴奏にしても、ピティナ・ステップにしても、ただただ弾いているだけでは仕上がったことにはなりません。その曲に 音楽性を持たせないことには、人に聴かせる曲にはなりません。特に合唱の伴奏は、指揮者を見ながらの演奏になります。楽譜も見ます、時々鍵盤も見なければ 音ミスをやってしまいますが、指揮者を見ないで弾くなんてことはできません。「よそ見練習」と呼んでいる(私が勝手に)練習が必要になります。合唱と ピアノ伴奏を唯一つなぐ指揮者ですから、指揮者を見る必要があります。そのためには、ピアノ演奏に余裕がないと伴奏者は務まりません。余裕のある演奏を するためにも、早め早めに楽譜に目を通して、最後までの練習をするようにしましょう。本番まで気が抜けないレッスンです。がんばっていきましょう。

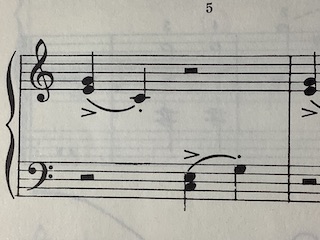

小学生の生徒さんのテクニック教本に、2音のフレーズの弾き方を学習する曲がでてきました。2音のフレーズとは、2つの音がスラーで結ばれているもの。

こちらの楽譜は、テクニック教本に載っているので、よりわかりやすく理解してもらうために、1音目にはアクセント、2音目にはスタッカートが記されて

います。結局、最初の音を少し大きく弾いて、最後の音を軽く弾く弾き方になります。

小学生の生徒さんのテクニック教本に、2音のフレーズの弾き方を学習する曲がでてきました。2音のフレーズとは、2つの音がスラーで結ばれているもの。

こちらの楽譜は、テクニック教本に載っているので、よりわかりやすく理解してもらうために、1音目にはアクセント、2音目にはスタッカートが記されて

います。結局、最初の音を少し大きく弾いて、最後の音を軽く弾く弾き方になります。この2音のフレーズは、練習曲として使用しているテキストの 曲や有名どころの曲にも多く出てくる弾き方になります。右手にも左手にも、結構多く出てきています。自分の練習曲に出てきているかどうか、わかっている でしょうか?気がつかないで弾いている生徒さんも多いです。この弾き方、テキスト教材ではアクセントやスタッカートがついていますが、アクセントや スタッカートがついていなくても、2音のフレーズの考え方や弾き方はそんなに違いません。1音目はコツンと少し大きな音で鳴らしておいて、2音目は1音目 よりも小さな音で弾くようにします。スタッカートがついていれば跳ねますが、スタッカートがついていない場合は優しく弾くだけ。生徒さんたちへは「ふっと 指を鍵盤から抜く感じで」と、お話をしています。要は、1音目よりも2音目を大きく弾かない。これ、実際に自分で弾いてみるとよくわかると思いますが、 1音目よりも2音目の方が大きな音だと、音楽が綺麗でないです。ハッキリ言ってきたないですし耳障りです。一度弾き比べてみましょう。違いがよくわかる はずです。

肝心なのはここからなのですが、2音のフレーズを学習したのなら、練習曲にでてくる2音のフレーズの弾き方に注意をしなければ なりません。「ここ、2音のフレーズですよ」と指摘をすると「あっ!」と言ってしまう生徒さん。いやいや、これ、気がつかなければなりません。様々な 弾き方を学習したならば、音と音符の長さばかりではなく、音の動き、フレーズのつき方にも注意が必要です。気がついてください。その場その場の音に 意識をするのではなく、楽譜全体を見渡す目を養っていきましょう。2音のフレーズ、弾き方をしっかりマスターしましょう。

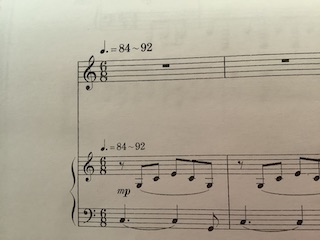

「メトロノームの合わせ方がわかりません」と、生徒さんからの申し出。どれどれ?あ〜これね・・・・?8分の6拍子の曲です。これは8分音符が6つ

入った6拍子。数えながら練習をする時は、「1,2,3,4,5,6・・・・」と、練習をします。メトロノーム記号の数字は84〜92になっているので、

ここでは84を選択して・・・音符を見てみると付点4分音符になっています。この付点4分音符が生徒さんを悩ませた原因です。だって8分音符を1拍として

数える曲なのに、付点4分音符ってどうすればいいの?

「メトロノームの合わせ方がわかりません」と、生徒さんからの申し出。どれどれ?あ〜これね・・・・?8分の6拍子の曲です。これは8分音符が6つ

入った6拍子。数えながら練習をする時は、「1,2,3,4,5,6・・・・」と、練習をします。メトロノーム記号の数字は84〜92になっているので、

ここでは84を選択して・・・音符を見てみると付点4分音符になっています。この付点4分音符が生徒さんを悩ませた原因です。だって8分音符を1拍として

数える曲なのに、付点4分音符ってどうすればいいの?メトロノームを設定する時の基本的な合わせ方は、例えば4分の4拍子の曲で、4分音符= 84の場合は、メトロノームを84に合わせて4拍子で鳴らします。「チン、タ、タ、タ」と聞こえてくるはず。4分の4拍子と言うことは、4分音符が1小節の中に 4つ入っている曲のこと。ですから、そのまま84の数字で4拍子で鳴らします。今回の楽譜は8分の6拍子の曲で、付点4分音符=84 になっています。ここで 考えなくてはいけないのは、単位が付点4分音符になっているので、この曲の1小節の中には付点4分音符がいくつ入るのか?ということ。いくつ入るかわかる でしょうか?8分の6拍子の曲の中に、8分音符ならば6つ入りますが、付点4分音符なら?答えは2つです。ですから、メトロノームに合わせるときは、84の 数字に合わせて拍子は2拍子でメトロノームをかけることになります。「チン、タ」の2拍子に合わせて1小節を弾くことになります。要は、6拍子の曲なの ですが、メトロノームに合わせるときには2拍子の感覚で合わせることになります。(6拍子というのは3拍子が2つ入っている曲ですから)

教室では、 もう少し合わせやすく練習をしてもらうために、ここからさらに細かくメトロノームに合わせてもらいます。先ほどのメトロノームの合わせ方だと、チン と なっている間に8分音符を3つ弾くことになります。より正確に8分音符を奏でるためには、メトロノームの音を8分音符単位で鳴らす方がいいです。では、その 場合はどうするのか?84という数字は付点4分音符の数字。付点4分音符の中には8分音符が3つ入りますから、252の数字で6拍子に鳴らしたメトロノームと 合わせれば、8分音符単位で鳴らしていることになります。ですが、252という数字は通常の卓上型メトロノームにはない数字です。携帯用の電子メトロノームや 携帯電話のアプリのメトロノーム、もしくは、電子ピアノでの練習をしている生徒さんならば、電子ピアノの中のメトロノームを活用するとよい でしょう。より正確なリズムを刻むためには、細かな音符の単位でメトロノーム練習をすると効果的です。まずは一定の速さでの演奏が基本ですから、 メトロノーム練習を取り入れて正しく弾けるようにしていきましょう。