講師から

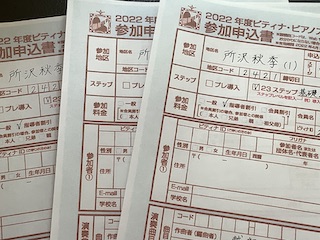

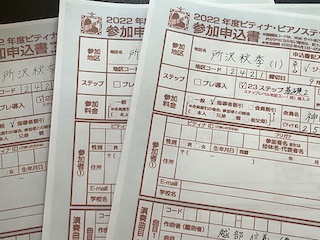

秋のピティナ・ステップ参加の生徒さんたちの練習が始まっています。演奏曲も決まり、それぞれに練習に取り掛かってくれていますが、舞台での演奏ですから、

いつもの練習曲よりもより深く、より丁寧な練習になっていきます。9月・10月のピティナ・ステップまでは時間が多くありますので、今現在、上手に仕上がって

いる必要はなく、むしろ、今が1番上手な状態でも困るので、より丁寧な練習をしてほしいと思っています。具体的にはどんなことに意識をしながら練習を

行っていけばよいのでしょう。

秋のピティナ・ステップ参加の生徒さんたちの練習が始まっています。演奏曲も決まり、それぞれに練習に取り掛かってくれていますが、舞台での演奏ですから、

いつもの練習曲よりもより深く、より丁寧な練習になっていきます。9月・10月のピティナ・ステップまでは時間が多くありますので、今現在、上手に仕上がって

いる必要はなく、むしろ、今が1番上手な状態でも困るので、より丁寧な練習をしてほしいと思っています。具体的にはどんなことに意識をしながら練習を

行っていけばよいのでしょう。取り敢えずは、片手でスラスラ弾ける状態にしてしまうことが最優先。曲の速さは仕上がりの速さではなく、ゆっくりで スラスラ状態にしていきましょう。音の読み間違いやリズムの取り間違いをなくして、正しく楽譜を読み込むこと。ここから曲作りが始まっていきます。完全に 左手が伴奏の曲を演奏する場合は、片手で弾いている時から左手の伴奏を小さく弾いておくこと。片手だからと言って、なんでも大きな音で演奏をしていると、 そのまま大きな音でしか演奏ができなくなってしまいます。同時にメロディーを奏でている右手の片手練習も、強弱記号には気をつけて練習をします。それぞれの 片手練習がスルスルと弾けるようになってきたら、両手練習へ移行します。

では、両手でミス1つなくスルスルと弾けていたら、OKでしょうか?綺麗に 弾けていてミスがない演奏ですが、何だか物足りない・・・・何故だと思いますか?例えばミスはないけれど音楽の流れが悪い、音楽がぎこちなかったり、 大きい・小さいの音の変化はあるけれど、歌っているように聴こえなかったり・・・・決して下手ではないけれど上手にも聴こえない・・・・・。これって 何が原因でしょう?音楽の流れが悪い原因は、拍子感がないことが挙げられます。3拍子は3拍子の、4拍子は4拍子の拍子感って大事。歌っているように聴こえない 原因は、曲の中に物語がなかったり、お話をするような演奏ができていないことが考えられます。ただただ楽譜の中の音と音符の長さを忠実に守っているだけの 演奏では、物足りない演奏になってしまいます。ワクワクな感じ、ドキドキする感じ、曲によってはちょっとしんみりだったり・・・・。その曲のことを 思って演奏をすることがとても重要です。その上で、音の響きをよく聴いていくようにしましょう。

演奏曲をどんなふうに弾きたいのか、自分なりの イメージを持つことは大切です。まずは演奏者がどんな曲に仕上げたいのか・・・・それがなければ聴いている人には伝わりません。弾いている人がイメージ できていないのに、聴いている人に感じてもらうことは難しいです。舞台で演奏するせっかくの機会ですから、いつもより曲のことを深く考えて演奏に 取り組んでみるのも良いと思います。まだまだ時間はたっぷりありますから、曲のことを考えていきましょう。

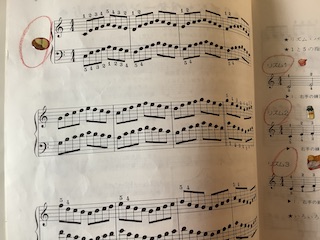

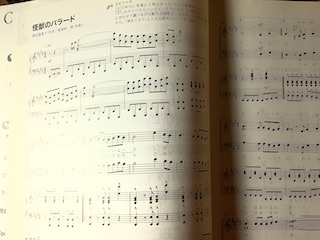

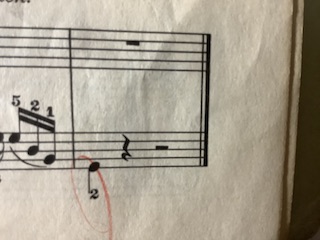

結局、どのような場合に おいても、音がキマってくれない時は、指の準備ができていない時です。その部分を弾くための指の準備・指の用意 ができていないのに弾いてしまうから、 グシャッとなってしまいます。だったら、指の準備をすれば良いのです。指の準備をするための練習を取り入れてキマった音が出せるようにしていきましょう。 この楽譜で言うところの、1番下の段と下から2段目の左手、2音の重音ですが、この左手の音はそっと小さな音で弾いてほしい音です。ですが、その前にある 左手の音はわりと大きな音で弾く音のため、弾き方としてはいきなり小さな重音で弾くことになります。大きな音からいきなりの小さな音、それも重音。 そりゃ難しいわ。そこで、生徒さんに取り入れてほしい練習は指の「置くだけ練習」です。準備ができていないままに鍵盤を押す(弾く)から弾けていないの ですから、その音は弾かない練習です。???どう言うこと?重音の前の部分を弾いたら、小さく弾きたい重音の鍵盤にパッと指を置くだけ。音を出さない。 前の部分を弾いたらパッと指を置く。この、パッと指を置く練習が必要なのです。

指の準備ができていないことで綺麗に弾けない状態が出来上がって いるので、まずは、指の準備をさっさとできるようにしていきましょう。音を出さないといけない、と思ってしまうと焦る気持ちばかりが出てきてしまいます から、音を出さないで、自分の指が弾きたい鍵盤の上にさっと準備できているかどうかの確認だけをするようにします。準備ができていればそのまま指を鍵盤に 押せばいいので、まずは準備だけの練習「置くだけ練習」を繰り返します。これって、曲の冒頭を弾く時にも共通していると思いませんか?本番がある・ない に関わらず、曲の第一音目の弾き方については口うるさく言っていますが、意識をしているでしょうか?弾き始める準備=気持ちの準備・指の準備 ができていないままに弾き始めると第一音目をミスってしまいます。大抵の生徒さんが経験があると思います。どの部分を弾く時も、結局、指の準備が できているかどうか。万全の準備を整えて演奏に向かいましょう。

8月に入りました。生徒の皆さんは、残り1ヶ月の夏休みですね。夏休みを満喫しているでしょうか?学習面も頑張りが必要ですが、遊びや楽しみも必要

です。今のこの若い時に?遊ばなくてどうする?メリハリをつけた夏休みを過ごして欲しいと思います。まぁ、余計なお世話・・・・?かもしれませんが。

いつもよりも少しは時間に余裕のある夏休みですが、勉強を頑張ることより、ピアノを頑張ることより(もちろん頑張ってもらいたいし、頑張るの ですけど)、保護者の方に一つお願いしたいことがあります。少しだけ時間に余裕のある夏休みに、落ち着いてお子様とお話をしてもらいたいです。学校のこと、 勉強のこと、お友達とのこと、習い事のこと・・・などなど、日頃は忙しくてゆっくり話をすることがない内容のことなど、怒るとか叱る・・・ということでは なく、何か悩みがないかとか、どんなことを思っているのか・・・・。他愛もない話でも構いません。お子様のSOSに気がつくこともあるかもしれません。 悩みを抱えている人は、誰かに話すだけでも気持ちが楽になりますし、気持ちを吐き出す場所・気持ちを吐き出す人がいるだけでも力強く感じるもの。

ある小学生の生徒さんは「寂しい」と言う言葉、レッスン中に何度か出てきます。お父さんもお母さんもお勤めをされているご家庭で、生徒さんは 小さい時から一人で過ごすことも多かったのだと思います。私は話を聞くことはできても、この件を解決に導くことはできません。ご家庭の都合もありますから、 「仕事をやめてください」とは言えません。ですが、両親がお勤めされているご家庭が全て、うまくいっていないのかと言うと、そうでもないと思います。 お子様が寂しく感じることはあっても、その他のことでカバーされていれば、いつもいつも寂しく感じることはないのかな・・・?とも思います。逆に、 お勤めをされていないお母様のご家庭だからと言って、何も問題がないのかと言えばそうでもないので・・・・。要は、お子様のことをどれだけ見ているか、 どれだけ話をしているか、なのかなぁ?そして向き合っているかどうか?美味しいケーキでも食べながら、ぜひ、お話をする夏休みの実践をオススメします。

いつもよりも少しは時間に余裕のある夏休みですが、勉強を頑張ることより、ピアノを頑張ることより(もちろん頑張ってもらいたいし、頑張るの ですけど)、保護者の方に一つお願いしたいことがあります。少しだけ時間に余裕のある夏休みに、落ち着いてお子様とお話をしてもらいたいです。学校のこと、 勉強のこと、お友達とのこと、習い事のこと・・・などなど、日頃は忙しくてゆっくり話をすることがない内容のことなど、怒るとか叱る・・・ということでは なく、何か悩みがないかとか、どんなことを思っているのか・・・・。他愛もない話でも構いません。お子様のSOSに気がつくこともあるかもしれません。 悩みを抱えている人は、誰かに話すだけでも気持ちが楽になりますし、気持ちを吐き出す場所・気持ちを吐き出す人がいるだけでも力強く感じるもの。

ある小学生の生徒さんは「寂しい」と言う言葉、レッスン中に何度か出てきます。お父さんもお母さんもお勤めをされているご家庭で、生徒さんは 小さい時から一人で過ごすことも多かったのだと思います。私は話を聞くことはできても、この件を解決に導くことはできません。ご家庭の都合もありますから、 「仕事をやめてください」とは言えません。ですが、両親がお勤めされているご家庭が全て、うまくいっていないのかと言うと、そうでもないと思います。 お子様が寂しく感じることはあっても、その他のことでカバーされていれば、いつもいつも寂しく感じることはないのかな・・・?とも思います。逆に、 お勤めをされていないお母様のご家庭だからと言って、何も問題がないのかと言えばそうでもないので・・・・。要は、お子様のことをどれだけ見ているか、 どれだけ話をしているか、なのかなぁ?そして向き合っているかどうか?美味しいケーキでも食べながら、ぜひ、お話をする夏休みの実践をオススメします。

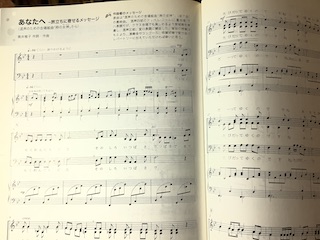

8月に入って、中学校の合唱コンクール伴奏者の補講レッスンが始まりました。最近は、教室の生徒さんでない方からの合唱コンクールレッスンを

行うこともあって、教室では様々な合唱曲が流れています。今年は、合唱コンクールが開催されるといいな、と思います。

8月に入って、中学校の合唱コンクール伴奏者の補講レッスンが始まりました。最近は、教室の生徒さんでない方からの合唱コンクールレッスンを

行うこともあって、教室では様々な合唱曲が流れています。今年は、合唱コンクールが開催されるといいな、と思います。ピアノを習っている 生徒さんの中には「合唱コンクールの伴奏がしたい」と、強い希望を持っている生徒さんがいます。もちろん「弾きたい」という希望があることはいいのですが、 ピアノという楽器は1日2日で弾けるようになる楽器ではありません。合唱コンクールの伴奏をするくらいの生徒さんであれば、自分で楽譜を読める生徒さんで なければ弾くことは難しいと思います。伴奏譜を耳コピで仕上げる・・・・というのはちょっと無理があるかな。最近の中学生の伴奏譜は、結構難しいものも あるので、楽譜を見て音に変換できる力=読譜力、楽譜を見ながらスラスラと弾く力=演奏力 が養われていることが必要になってきます。ではこれらの力は どのようにして作っていくのかというと、日頃のレッスンです。日頃のレッスンで注意をされたことを守っているか、毎日の練習ができているか、にかかって きます。結局、伴奏ができるのかできないのかは、毎日の積み重ね。日頃のレッスンを大切にしているかどうか、だと思うのですが違うでしょうか?

ある生徒さんは、「伴奏がしたい」とのことだったので、生徒さん専用に課題を出してのレッスンでした。が、課題はやってこない、レッスンは休みがち・・・ これでは、いつまでたっても弾けるようにはなりません。伴奏はしたいけれど、日頃の練習は嫌・・・・では、弾けるようにはなりません。そうして、伴奏譜の 音読みが始まりましたが、辿々しくしか弾けていないので伴奏をすることは叶いませんでした。生徒さんにしてみれば、頑張って伴奏譜の練習をしてくれたと 思います。日頃のレッスンでは短い曲でも弾けないのに、伴奏曲を辿々しくても練習をしてきたのですから。でも、これでは合唱の伴奏はできません。伴奏が できないと決まった途端、またもや練習をあまりしてこなくなってしまいました。これって違うと思うのですがどうなのでしょう?

私の考えとして、 教室の生徒さん皆に伴奏ができるくらいの力をつけてほしいと思っています。伴奏をする・しない は勝手です。好き・嫌いもあるでしょうから、伴奏を強制 するつもりはありません。でも、伴奏ができる力は持って欲しいと考えているので、お子さんの生徒さんには楽譜を読んでもらうレッスンをしています。 お子さんには耳コピレッスンをしていません。楽譜をスラスラ読めるようにするには、日頃の練習とレッスンをきちんとしているかどうかです。伴奏がしたい から伴奏の曲だけを練習する・・・それでは伴奏の曲を弾くことができません。その曲だけを練習していても、綺麗に弾くことはできません。伴奏をするため の必要な条件は、日頃の練習とレッスンを大切にすることです。学校で活躍をしたいと考えている生徒さんは特に、練習とレッスンを大切にして欲しいと 思います。

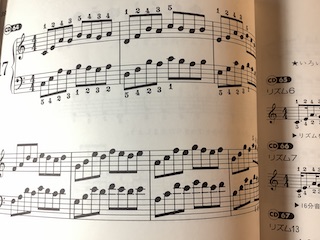

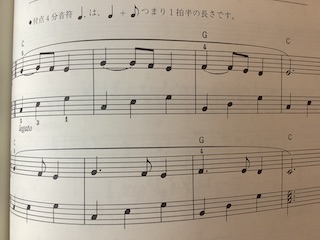

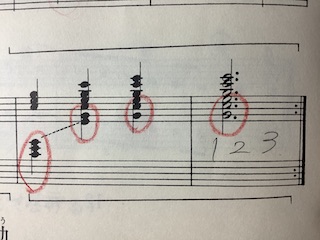

この曲は1段目が 4小節、2段目も4小節の8小節の曲。生徒さんはきっと、2小節単位、もしくは1段づつ区切って練習をしてくださったのかな?1段目の4小節だけを弾いてもらうと スラスラ弾けていますし、2段目の4小節だけを弾いてもらってもスラスラ弾けています。でも、曲の最初から最後までを弾いてもらうと、必ず1段目の終わりから 2段目に入るところで止まってしまうのです。1段目を弾き終わったところで、少し時間がかかってから2段目に入ってしまいます。これではスラスラと弾いている ことにはなりません。1段づつの演奏は上手にできていますが、1段目から2段目へはスラスラと移行することができない状態です。曲は、途中で止まることなく 流れていなければなりませんから、1段目から2段目をスルスルと弾ける状態にしていきましょう。

では、このような場合はどのような練習をすれば 良いのでしょうか?それぞれの段は上手に弾けている状態ですが、1段目から2段目のつなぎが悪い状態です。このつなぎ目の部分だけを取り出して「つなぎ目 練習」をすると良いです。1段目の最後の1小節と2段目の最初の1小節の計2小節だけを取り出して、この2小節だけの練習をしましょう。楽譜の赤( )で 囲んである部分の「つなぎ目練習」です。このつなぎ目の部分がスラスラ弾けるようになると、曲の最初から最後までが弾けるようになります。

今回はたまたま1段目から2段目にいくところでの引っかかりでしたが、自分の練習曲で、いつも間違う場所・いつも止まってしまう場所がある場合は、その 小節の前後の小節をくっつけてのスラスラ練習を取り入れていきましょう。曲の流れを止めないで演奏するためには、弾けていない部分の練習もしますが、 その前後を取り込んでの練習をしておくと完璧です。余裕のある仕上がりを目指すためにも、「つなぎ目練習」「部分練習」を取り入れて、曲を仕上げるように しましょう。

大人生徒さんの練習曲に装飾音符がいくつか出てきました。装飾音符とは、普段の音符よりも小さく書いてあって、スラッシュが入っているもの・スラッシュが

入っていないものがあります。どちらも装飾音符ですが、この二つの違いは、スラッシュが入っているものはより速く弾き、スラッシュが入っていないものは、

スラッシュが入った装飾音符と比べるとゆっくりです。ですが、どちらにしても普段の音符のようにきちんと長さを伸ばして弾く音符ではありません。速い

装飾音符とゆっくりめの装飾音符、といった感じでしょうか。

大人生徒さんの練習曲に装飾音符がいくつか出てきました。装飾音符とは、普段の音符よりも小さく書いてあって、スラッシュが入っているもの・スラッシュが

入っていないものがあります。どちらも装飾音符ですが、この二つの違いは、スラッシュが入っているものはより速く弾き、スラッシュが入っていないものは、

スラッシュが入った装飾音符と比べるとゆっくりです。ですが、どちらにしても普段の音符のようにきちんと長さを伸ばして弾く音符ではありません。速い

装飾音符とゆっくりめの装飾音符、といった感じでしょうか。生徒さんの練習曲は「ガヴォット」という舞曲。スタッカートの可愛らしい曲ですが、 踊りの曲です。ガヴォットの踊りも、トントン・・・と跳ね上げて踊るこれまた可愛らしい踊り。まぁ、宮廷で貴族の方達が踊っていた踊りですから、今の ダンスとは見た目もかなり違っています。その中で使われている装飾音符。きれいにツルン!と弾きたいです。同時には弾かない装飾音符ですが、堂々とズラして も弾かない装飾音符。一体どうすれば?生徒さんの装飾音符は、団子のような?ボテっとした装飾音符になっています。装飾音符は速い指の動きが必要に なってきます。生徒さんに説明をする時はよく「クロール(水泳)の時の足をバチャバチャする感じで」とお話をしていますが、そのくらいの速さが指に 必要になってきます。この指を速く動かす練習は、実際に鍵盤で音を出しながら練習をするよりも、テーブルの上などの硬いまっすぐな台の上で行うのが 良いと思います。教室では、ピアノの蓋を利用して行います。ピアノの蓋は硬いですから・・・。その蓋の上で足、じゃなく指バチャバチャ練習をします。 素早くバタバタバタバタ・・・・。実際の装飾音符は「バタッ」と1回だけの演奏ですが、何度も続けてできるように練習をすると良いでしょう。指の素早い 動きができるようになったところで、ようやく音を出しての練習に入ります。

実際に音を出して練習をするようになったら、自分が弾いた装飾音符 をよ〜く聴いてみてください。自分が求める装飾音符が弾けた時に、どんなふうに弾いたのか?指をどのようにして鍵盤に持っていったのか?など、ここから 先は自分の音と指の研究です。良いものと良くないものがわかっていれば、自分の求める音がわかると思います。そのためには、自分の音を意識しなければ 始まりません。装飾音符は派手な音の響きですが、弾き方は決して派手ではなく鍵盤の側から弾き始めます。ただ指の動きが速いだけ。テーブルの上でのバチャ バチャ練習を取り入れて、綺麗な装飾音符を手に入れましょう。

ピティナ・ステップを控えた生徒さんや合唱コンクールの伴奏練習をしている生徒さんたちに、「2分音符練習」を課している生徒さんがいます。全員という

わけではありませんが、大抵の生徒さんにお願いしている練習です。1つの音を2拍づつ伸ばして弾いてもらう「2分音符練習」ですが、ゆっくり数えて2拍づつ

伸ばして弾いてもらいたいのに、急いで弾いてしまう生徒さんもいらっしゃいます。そもそも何で2分音符練習?

ピティナ・ステップを控えた生徒さんや合唱コンクールの伴奏練習をしている生徒さんたちに、「2分音符練習」を課している生徒さんがいます。全員という

わけではありませんが、大抵の生徒さんにお願いしている練習です。1つの音を2拍づつ伸ばして弾いてもらう「2分音符練習」ですが、ゆっくり数えて2拍づつ

伸ばして弾いてもらいたいのに、急いで弾いてしまう生徒さんもいらっしゃいます。そもそも何で2分音符練習?2分音符練習を行ってもらう 生徒さんは、まだ指が小さくてしっかりしていない生徒さん、指が安定していなく滑りやすくなっている生徒さん、指先で弾いていないためにミスタッチが 多い生徒さん・・・・などなど、手の形や指の状態がしっかり保てない生徒さんにお願いしています。小学低学年までの生徒さんであれば、そもそも指の 筋力もないのでしっかりと弾くことは難しいです。それでも舞台での演奏を控えている場合には、少しでもしっかりと弾けるようにするために2分音符練習を 取り入れています。このように、しっかりとした指を作るための練習ですから、2拍の長さが保てるかどうか自分の指を見ながら練習をしてほしいのです。 ですから、チャチャッと急いで弾くのは間違い。ただ伸ばして弾けば良い、というものではありません。

2拍伸ばしている時に、手の形や手首の 位置、何より大事なのは指の第一関節が内側に曲がっていないかどうかを見てほしいと思います。指のベストな状態で、指がグラグラすることなくどっしりと した状態で、鍵盤の上に指が立っているかどうか、これが重要なポイントです。今やっている練習が何のためにやっているのか、自分に何が足らないのかを 知ると、練習内容にも納得がいくのではないでしょうか?何だかよくわからないけれど、やらされている・・・・と思ってしまうと、2分音符練習もつまら ないものになったり、速く弾いてさっさと終わらせたりになってしまいます。自分に足らないものを補う練習の位置付けで、練習に取り組んでいきましょう。

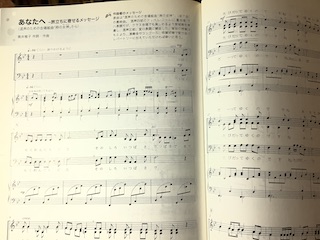

合唱コンクールの伴奏者オーデションのために、2曲の伴奏レッスンをしている生徒さん。生徒さんが練習をしている2曲の曲は、雰囲気がかなり違う曲です。

雰囲気の違う2曲、同じ調子・同じ雰囲気で弾いていいはずがありません。自分の気持ちも変えなくてはいけないし、弾き方だって同じではないはず。弾いている

人が違いを感じなければ、聴いている人はもっと違いがわかりませんよ。

合唱コンクールの伴奏者オーデションのために、2曲の伴奏レッスンをしている生徒さん。生徒さんが練習をしている2曲の曲は、雰囲気がかなり違う曲です。

雰囲気の違う2曲、同じ調子・同じ雰囲気で弾いていいはずがありません。自分の気持ちも変えなくてはいけないし、弾き方だって同じではないはず。弾いている

人が違いを感じなければ、聴いている人はもっと違いがわかりませんよ。課題曲となっている曲は、やさしく柔らかな曲。横に広がっていくように 音楽をつなげて演奏してほしい曲です。和音の同音連打も出てきますが、曲の雰囲気が柔らかな感じですから、スタッカートのようにならずに柔らかな音の 雰囲気で演奏するとよいでしょう。これがスタッカートのように音が跳ねてしまうと、ちょっと乱暴な感じの伴奏に聴こえてしまいます。曲の雰囲気によって、 聴こえ方を変える=弾き方を変える ということ。2曲目の自由曲は、曲の速さが速く、軽快でしかもノリノリな曲で力強い。楽しさ全開な曲です。ノリノリ なのですから、自然と伴奏の音も跳ねるような雰囲気に。音を切らずにつなげて弾くというよりは、ポンポンと弾いている人も飛び跳ねている雰囲気。パリッと した響きで明るく弾いてしまいましょう。横に広げて歌い上げる、よりは縦の動きで軽快に、の雰囲気です。

曲の雰囲気が違えば、当然聴こえ方が 違うのが当たり前。ピティナ・ステップでの2曲の演奏でも同じことが言えます。子守唄と行進曲では曲の雰囲気が全く違うように、自分が演奏する曲が どのような雰囲気なのか、どのように演奏をしたいのか、を考えることは重要です。子守唄と行進曲が、どっちがどっちの曲なのかわからない・・・・では 困り物。ぜひ、自分の演奏曲のことを考えて練習に活かしていきましょう。その曲らしく、その曲が求めているものを表現する力、大切です。よ〜く考えて みて。

10月のピティナ・ステップに参加をするために練習を頑張っている生徒さんたち。10月のステップまで2ヶ月ほどとなっていますが、その2ヶ月を、まだ2ヶ月

あると思うのか、もう2ヶ月しかないと思うのか、どちらでしょうか?

10月のピティナ・ステップに参加をするために練習を頑張っている生徒さんたち。10月のステップまで2ヶ月ほどとなっていますが、その2ヶ月を、まだ2ヶ月

あると思うのか、もう2ヶ月しかないと思うのか、どちらでしょうか?ちょうど今は、ピアノのレッスンもお盆休み期間となっています。生徒さんに よっては振替レッスンなどで、次のレッスンまでの期間が長い生徒さんもいらっしゃいます。夏休み期間中ということもあって、帰省や旅行などでピアノの 練習もままならない・・・・なんてこともあるかもしれません。もちろん、遊びごとが終わってから落ち着いて練習をしてもらえれば構わないのですが、曲を 仕上げるに当たって少し注意をしてほしいことがあります。

ステップでは2曲の演奏をします。2曲の曲を同時に弾き進めている場合は構いませんが、 1曲づつ練習に取り組んでいる場合は、はじめの1曲に時間がかかりすぎて、2曲目の練習が大幅に遅れてしまうと、この2曲の仕上がりの差が曲に現れてしまい ます。1曲は完璧に弾けているのに、もう1曲はちょっと・・・ということになりかねません。これは避けたいところ。できれば2曲を大差なく練習して 欲しいのですが、難しい場合はせめて今月中には、2曲の音読みだけでもさら〜っと済ませて欲しいと思います。夏休みが終わってしまえば、また忙しい 毎日の生活が戻ってきてしまいますので、思うように練習が進まなくなる可能性も。2曲の仕上がりに差をつけないためにも、また、1曲の中での差をつけない ためにも、取り敢えずの音読み・リズム確認を早めに済ませるようにしましょう。

既に2曲とも音読みが終わっている生徒さんもいらっしゃいます。 舞台演奏においては、曲の演奏についてより深く・より丁寧に仕上げていきたいと思っていますから、弾けてからが勝負になってきます。夏休み中でなんと な〜く「まだ2ヶ月もあるから・・・」と、思っているのは危険です。長いようで短い2ヶ月です。その曲らしい表現力を磨いて、暗譜をして弾くところまでの 工程を考えると、ゆっくりはしていられません。完成度の高い演奏を目指していきたいと思っていますので、音・リズムを確認することをまずやっていきましょう。

ピアノ教室も1週間ほど休んでいましたが、今週はレッスンが始まります。夏休みも残り半分もないくらいでしょうか?高校生さんたちは、最近は8月中に

新学期が始まる高校も増えていますから、夏休みもあと少しですね。楽しい思い出は作れたでしょうか?

ピアノ教室も1週間ほど休んでいましたが、今週はレッスンが始まります。夏休みも残り半分もないくらいでしょうか?高校生さんたちは、最近は8月中に

新学期が始まる高校も増えていますから、夏休みもあと少しですね。楽しい思い出は作れたでしょうか?8月後半からのレッスンに向けて、BOXの 中身の補充を行いました。少し軽くなっていたBOXですが、ちょっとだけ重くなりました。たくさんの曲を練習して、スタンプカードが貯まった時や、 テキストが終了した時に開けることができるBOXです。自分の欲しいものが入っているとは限りませんが、もし、使えそうなものがあった時には持って帰って もらいたいと思います。

教室には、秋のピティナ・ステップに向けて練習中の生徒さん、合唱コンクールの伴奏者に決定している生徒さんや オーデションを控えている生徒さん、幼稚園実習を控えている生徒さん、自分の目的や目標に向かっている生徒さんたちがいらっしゃいます。無理をして 練習をすることはないと思いますが、後悔のない選択をして欲しいと思います。「あの時、もう少し練習しておけばよかった」と思うのは後悔です。 後悔は、後から思うから後悔。そんなことにならないよう、自分に必要な選択をしていきたいですね。偉そうに言っていますが、それは私も同じこと。 自分が今できることの精一杯で、無理をしすぎないでがんばっていきましょう。

中学校での合唱コンクールの伴奏者は、立候補、推薦、先生からの指名など、各学校で様々な決定方法があります。自ら進んで「弾きたい」と申し出る

立候補があれば、これで決定します。この時に何人もの立候補者が出ればオーデションになります。オーデションになれば実力の世界ですから、実際に

演奏をして決まっていきます。では、立候補者が何人も出なかった場合はどうなるのか?それはそのまま決定になります。弾きたい人が他にいなければ

即決定です。なのですが・・・・、その伴奏者の実力が足らない場合、練習が思うように進んでいかない場合はどうなるでしょうか?

中学校での合唱コンクールの伴奏者は、立候補、推薦、先生からの指名など、各学校で様々な決定方法があります。自ら進んで「弾きたい」と申し出る

立候補があれば、これで決定します。この時に何人もの立候補者が出ればオーデションになります。オーデションになれば実力の世界ですから、実際に

演奏をして決まっていきます。では、立候補者が何人も出なかった場合はどうなるのか?それはそのまま決定になります。弾きたい人が他にいなければ

即決定です。なのですが・・・・、その伴奏者の実力が足らない場合、練習が思うように進んでいかない場合はどうなるでしょうか?今年、実際に あった本当の話ですが、2曲の伴奏者に対して2人の立候補だったあるクラスは、そのまま伴奏者が決定しました。伴奏者になった生徒さんは練習をされて いたと思いますが、2週間ほど時間が過ぎても両手で弾くことができません。もちろん片手づつの練習から始めるとしても、1週間ほどで、何とかかんとかの 状態であれ、両手で弾けるようになっていなければ伴奏者としてはかなり苦しい状態です。学校で演奏状態を確認された生徒さんは、学校の先生から伴奏者は 無理だと判断され降ろされてしまいました。伴奏をしたかった生徒さんが伴奏者に選ばれたのに、伴奏を降ろされた状態になってしまったということ。そして そのクラスは、立候補をしていなくてもピアノ伴奏ができる生徒さんが他にいたので、他の生徒さんに伴奏がまわっていきました。何が言いたいのかというと、 伴奏者に選ばれたからと言って、油断をしていると伴奏者を降ろされる可能性もあるということ。伴奏がしたいのであれば、練習にも真面目に取り組まなければ なりませんし、伴奏譜だけを一生懸命に練習したところで、ピアノは毎日のコツコツなのでそんなに甘いものではないということです。

合唱コンクール においてピアノ伴奏は、あくまでも伴奏者なので影の存在ですが、舞台の上では格好もいいですし憧れの存在です。誰にでも弾けるものではないですし、1つの 技術でもありますから、やっぱり格好いい。弾いている姿を想像すると格好がいいですが、ここに至るまでには相当の努力もあったはず。その努力を無視 しては伴奏者にはなることはできません。ピアノ演奏の技術も必要な伴奏者ですが、責任も負うことになることを心に留めてほしいと思います。合唱をする のに必要な伴奏者ですから、曲として完成させなければなりません。適当な練習では伴奏にはなりませんから、真剣に向き合って欲しいです。本番当日まで 体調管理にも気をつけて、休むことのないようにしましょう。既に伴奏者として決定している生徒さんは、練習を怠ることなく積み重ねていって欲しいと 思います。ガンバレ。

音階練習をしている中学生の生徒さん。ピアノ歴が1年の生徒さんなので、音階練習をするのは初めてです。音階とは、ド〜ド、ソ〜ソなど、1オクターブや

2オクターブの音を順番に上がって下がってを弾くこと。ド〜ドまでの1オクターブの音の数は8音。ピアノを弾く指の数は片手に5本しかありませんから、当然、

途中での指替えが必要になってきます。実は音階を弾く時の指番号は決まっていて、どこで何番の指を持ってくるのか?が決まっています。テキストには替える

べき音に指番号が書いてありますから、テキストを見ながら練習をすれば自然と弾けるようになるはず・・・・。

音階練習をしている中学生の生徒さん。ピアノ歴が1年の生徒さんなので、音階練習をするのは初めてです。音階とは、ド〜ド、ソ〜ソなど、1オクターブや

2オクターブの音を順番に上がって下がってを弾くこと。ド〜ドまでの1オクターブの音の数は8音。ピアノを弾く指の数は片手に5本しかありませんから、当然、

途中での指替えが必要になってきます。実は音階を弾く時の指番号は決まっていて、どこで何番の指を持ってくるのか?が決まっています。テキストには替える

べき音に指番号が書いてありますから、テキストを見ながら練習をすれば自然と弾けるようになるはず・・・・。生徒さんが練習をしている ハ長調の音階では、下りていく時に左手は、ドシラソのソの音で1番の指を持ってくると収まり良く終われます。ソが1番の指になればソファミレドが12345 の指になるのでちょうど5番で終われるからです。レッスン時には、指替えの音と指番号とを見て正しく指替えが行われていることを確認します。ところが、 正しく指替えが行われたのに、時々、生徒さんの指が足らなくなるのです。???何で?レの音に5番の指がきてる!いやいや、それじゃドの音まですんなり 弾けないよね?え〜何でそんなことになるの??・・・・・今度はじっと生徒さんの指を睨みつけていると・・・・?ソの音で正しく1番の指に替えたまでは 良かったのですが、その次にまさかの3番の指が出てきていました。1345の順番で下りてきたために指が足らなくなったのでした。

「素直じゃない 人はダメだよ〜。人間、素直が1番」と、冗談混じりに声をかけると、生徒さんも苦笑い。中学生くらいの年頃って、反抗期もあったりするから、素直になれない ことも多いと思います。(って、生徒さんは私に対しては反抗はありませんが)わざわざ1本抜かして1345で弾く意味がわかりません。そこにある指で、そのまま 素直に自然に順番に弾いていけばいいだけです。わざわざ違う指を持ってきて間違えちゃうなんて、損をしていますよ〜。こういうことって結構あります。 音階での話でなくても、普通にそこにある指で弾いて仕舞えばいいのに、わざわざ違う指を出してきて弾きにくくさせたり、間違った音を出してしまったり ・・・・。演奏も性格も素直が1番。素直じゃない生徒さんは、今日から素直になりましょう笑笑。

結論から言うと、この曲の左手の伴奏は、軽くスタッカートのように 弾いても良いし、レガートスタッカートの形でレガートを入れて弾いても良いです。乱暴な言い方をすればどうだって良いのです。肝心なのは、同じ曲の 中の伴奏ですから、統一をして欲しいと言うこと。同じ曲の中で、あっちの弾き方、こっちの弾き方と何通りもの弾き方はまずいということです。どうして? 楽譜の書き方が同じであれば、聴こえ方も同じであるのが普通です。だって音が違うだけで書き方が一緒なのですから。それなのに、同じに書いてあるもの が違うように聴こえてくるのはアウト。ですから、軽く弾くのであれば全てを軽く、レガートを入れて弾くのであれば全てをレガートで弾きましょう。

そのことを頭に入れて生徒さんの演奏を聴いていると、生徒さんの場合は、右手がレガートのところでは左手もレガートの弾き方になっていて、右手が スタッカートのところでは左手も軽く跳ねています。これって・・・・。そう、生徒さんの弾き方は、左手が右手の弾き方に完全につられています。つられて いる為に二通りの弾き方になってしまったよう。こいうことはよくあります。片方の手につられてしまうのです。生徒の皆さんも経験があるかと思います。 ですが、練習を重ねればつられないで弾くことができますから、まずは、自分がどの形の伴奏で弾きたいのかを決めて、その伴奏の形を崩さないことが大切です。

右手と左手、同じ動きで弾く方が簡単ですし楽に弾けます。だからもう片方の手につられてしまうのですが、自分が弾いている音をよく聴いて、 何かおかしなことになっていないかを確認することは大切です。つられてしまう・・・ということが多い生徒さんは、より意識をして練習をするように しましょう。つられている小節だけを取り出して、ゆっくり練習や部分練習を取り入れると良いでしょう。つられて弾いていた小学生の生徒さんも、レッスン 時間内で上手に直すことができました。自分の音、よく聴いてみましょう。

「ピアノ、ぜんぜんやってな〜い」と、元気に報告をしてくれる生徒さん。何ですって💢 まぁ、実際、怒ってはいませんけど。 生徒さんたち、旅行の話や

お出かけした話をしてくれます。長期で旅行や帰省をしていた生徒さんもいらっしゃるし、遊びだけではなく塾の夏期講習を頑張っていた生徒さんも

いらっしゃいます。その為にピアノの練習ができていない・・・・。それは仕方のないこと。夏休みにしかできないお出かけもあるし、遊びも学びもあります

から、大いに遊んで学んで欲しいと思います。その間、ピアノの練習ができないことは良いのですが、問題はその後。いつまでも夏休み気分では困りますよ。

来週は9月に入ります。大抵の学校は9月1日が始業式になっています。ある都立の進学校は、少し早い8月の最終週に新学期が始まります。そう、 学校が始まります。少し寝坊をしている場合はそろそろ学校モードに切り替えましょう。ピアノの練習もおさぼりで気味で過ごしてきた生徒さんは、いつもの 練習モードに戻しましょう。特に、合唱コンクールの伴奏者やオーデションを控えている生徒さん、秋のピティナ・ステップに参加をする生徒さんは、ここから は本気モードで挑まなければ後悔をすることになります。本番を控えている生徒さんは曲についての理解を深めて、丁寧な練習を心がけていくようにしましょう。 他の人より上手・下手ではなくて、自分が後悔のないように練習をして欲しいと思います。上手・下手は、練習した結果・頑張った結果そうなるのであって、 「もっと一生懸命やっておけばよかった・・・・」と、感じることのないようにして欲しいと思います。夏休みも残り1週間、生活環境も気持ちも戻していく ようにしましょう。

来週は9月に入ります。大抵の学校は9月1日が始業式になっています。ある都立の進学校は、少し早い8月の最終週に新学期が始まります。そう、 学校が始まります。少し寝坊をしている場合はそろそろ学校モードに切り替えましょう。ピアノの練習もおさぼりで気味で過ごしてきた生徒さんは、いつもの 練習モードに戻しましょう。特に、合唱コンクールの伴奏者やオーデションを控えている生徒さん、秋のピティナ・ステップに参加をする生徒さんは、ここから は本気モードで挑まなければ後悔をすることになります。本番を控えている生徒さんは曲についての理解を深めて、丁寧な練習を心がけていくようにしましょう。 他の人より上手・下手ではなくて、自分が後悔のないように練習をして欲しいと思います。上手・下手は、練習した結果・頑張った結果そうなるのであって、 「もっと一生懸命やっておけばよかった・・・・」と、感じることのないようにして欲しいと思います。夏休みも残り1週間、生活環境も気持ちも戻していく ようにしましょう。

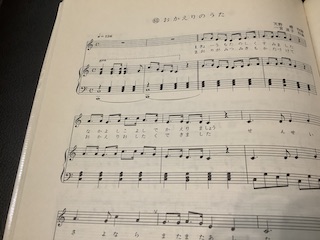

9月の幼稚園実習に向けて、実習先の幼稚園から3曲ほどピアノ伴奏を頼まれている生徒さん。3曲とも幼稚園や保育園ではお馴染みの曲。多少のミスを

したところで大したミスではありませんが、ミスはしない方がいいに決まっています。ミスをしない為に練習を頑張っていますが、いざ、本番で弾く時には

何に注意をしながら弾いたら良いでしょうか?

9月の幼稚園実習に向けて、実習先の幼稚園から3曲ほどピアノ伴奏を頼まれている生徒さん。3曲とも幼稚園や保育園ではお馴染みの曲。多少のミスを

したところで大したミスではありませんが、ミスはしない方がいいに決まっています。ミスをしない為に練習を頑張っていますが、いざ、本番で弾く時には

何に注意をしながら弾いたら良いでしょうか?まず弾き始めの注意として、指の準備はもちろん気持ちの準備もできてから弾き始めます。 ピアノの前に座って慌てた感じで弾いても、上手く弾き始めることができません。指は鍵盤の上に正しく置く、そして曲の速さを確認する。この時に2小節 程度、頭の中で弾いてみる。頭の中で弾くことが重要です。さぁて、弾き始める時は息を吸って弾きます。これって、普段意識をしていないかもしれませんが、 息って、吐いてから弾き始めると力が出ないです。呼吸にも意識を持っていくと、良い音で弾くことができます。弾き始める時は堂々と。いまさら「失敗したら どうしよう?」「自信がないなぁ」などと思っても仕方がありません。そのような気持ちで弾くピアノの音って、頼りがないおどおどした音として出てきます。 音ミスをすることって重大なミスではありません。ただ、自分の中の気持ちが落ち込むだけ。音ミスをした・しない よりも、良い音で弾けた・弾けない の 方が重大です。

ピアノを弾き始める時の気持ちと指の準備の話は、日頃のレッスンでもお話をしています。これは本番がある・ない に関わらず、 曲を弾き始める時の心構えとして大切なことです。よく弾き始めの音が全く違う音で出てきてしまったり、弾き始めから2~3音目で崩れてしまったりする 生徒さん多いです。これは、気持ちも整えられていない証拠。2小節程度の曲の弾き始めを頭の中で歌っていたら、最初でつまづくことはありません。気持ちと 指は、どちらか一方でも準備が整っていないと崩れてしまいます。気持ちも指も、どちらも準備を整えてから弾き始めるようにしましょう。そして堂々と弾き ましょう。堂々としているだけでも上手に聴こえるもの。日頃のレッスン時から気をつけていると、何かの本番でも慌てることなくできるようになります。 いつもの状態がベストな状態になるよう、気持ちと指の準備を心がけましょう。

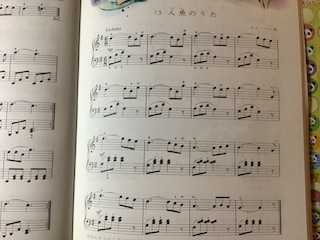

「難しくて最初の2小節しか両手で弾けない・・・・」と、低学年の生徒さん。夏休み中でお出かけをしていたこととも関係があるようです。ここまで順当に

進んできた生徒さんですから、この曲が特別に難しいということはないはずなのですが・・・・。ただ、最初から両手で弾き進めているのかな?確かに最初の

2小節は両手で正しく弾けています。これ、片手での練習を一度取り入れてみたら良いのでは?

「難しくて最初の2小節しか両手で弾けない・・・・」と、低学年の生徒さん。夏休み中でお出かけをしていたこととも関係があるようです。ここまで順当に

進んできた生徒さんですから、この曲が特別に難しいということはないはずなのですが・・・・。ただ、最初から両手で弾き進めているのかな?確かに最初の

2小節は両手で正しく弾けています。これ、片手での練習を一度取り入れてみたら良いのでは?音がある程度読めている生徒さんならば、最初から 両手での音読みでも構いません。いつまでも片手で・・・・ということはないのですが、その両手が思うように進まない場合は、やはり一度片手練習を 取り入れた方が得策です。なんとな〜く両手でゆっくりでも弾き進めることができていれば、そのまま両手での練習でも良いと思います。私もそう。両手で 新しい曲なども弾き進めていきますが、途中にややこしい箇所や両手でゆっくりでも引っかかる箇所は、片手練習を何度もします。練習中には「1と2と3と・ ・・」と、声にも出します。結構、大きな声で数えていますよ。生徒さんたちの日頃の練習方法となんら変わりません(笑)自分の中で「難しい」と 考えているのなら尚のこと片手練習を取り入れましょう。

最初の2小節しか進んでいなかったので、レッスン中に片手練習をしてもらうことに。 生徒さんには弾いてもらいながら「1段目と2段目は一緒の音だよ」「最後の小節がちょっと違うね」「黒鍵に注意だね」など、わかりやすく簡単に考えて もらえるような言葉かけをしていきます。そう、この曲はよく見るとパターン化されていて、左手は1段目と2段目が一緒、3段目と4段目が一緒。右手も 同じように1段目と2段目、3段目と4段目がほぼ一緒で、最後の小節の音の動きが違っています。そのことに気がついて練習を行えば、同じことを弾いていること が多いので難しくは感じないのです。私が生徒さんに対して行ったことは、弾きやすく感じるための言葉かけ。ここに生徒さん自身が気がつけば、「難しい曲」 にはならないと思います。実際生徒さんは、レッスン中に両手で最後まで弾くことができましたから。

曲の練習なんて考え方一つです。「難しい」 と思ってしまえば弾きづらくなりますし、弾きやすく感じる何かを見つけられたり、弾いていて楽しく感じるフレーズを見つけるだけで、楽しく練習をする ことができます。曲の中の「な〜んだ簡単だ」を見つけられたら練習も進みます。ちょっとつっかかりを感じてしまったら、片手練習を取り入れていきましょう。 音が読めている生徒さんならば、片手練習はすぐ弾けるはず。片手づつが上手に弾けるようになったら、両手演奏は時間をかけずに弾けるようになるもの。 不完全な片手同士を一緒に練習するよりも、完全な片手同士で練習をした方が早いと思いませんか?お試しあれ。

少し余韻が欲しい最後の音、きちんと聴けているでしょうか?特に速い曲の中に出てくる四分音符などは、さっさと「弾いて」終わりにしてしまっていま

せんか?手の動作的には「弾いて」終わりなのですが、それって「弾いたからもう終わり」にしてしまうと、余韻も何も感じることができません。横で演奏を

聴いていると、何だか物足りない。もうちょっと音楽を感じていたい・・・と思ってしまうのは私だけ?

少し余韻が欲しい最後の音、きちんと聴けているでしょうか?特に速い曲の中に出てくる四分音符などは、さっさと「弾いて」終わりにしてしまっていま

せんか?手の動作的には「弾いて」終わりなのですが、それって「弾いたからもう終わり」にしてしまうと、余韻も何も感じることができません。横で演奏を

聴いていると、何だか物足りない。もうちょっと音楽を感じていたい・・・と思ってしまうのは私だけ?これは最後の音だけの話ではありません。 生徒さんの演奏を聴いていて「何だか物足りないな」とか「尻切れとんぼみたいだな」と、感じてしまうことがあります。時間にして1秒もないかもしれません。 でも感覚的に短く感じてしまうのです。そんな時は必ず「自分の音、聴いていますか?」と、声をかけます。生徒さんも正直で「いいえ、聴いていません」 いやいや、聴いてくださいよ。自分の音なのですから。曲の途中での音の場合は、次の音があるのでさっさと弾かなきゃ・・・と思うのかもしれませんが、 それこそ時間にしてほんの僅かな時間、1秒あるかないかの時間です。ちゃんと自分の音を聴いてから、次の音へ移っていきましょう。この違いは大きいです。

常日頃から「自分の音はよく聴きましょう」「自分の音に責任を持ちましょう」と、大きな生徒さんへは声をかけています。「責任を持ちましょう」 なんて言うと大袈裟な物事のように感じますが、責任を持つと言うことは、どんな音を出したくて、その通りに出せているかどうか?を聴きましょう・・・という こと。どんな演奏をしたいのか?それに近づく為の練習ができているかどうか?です。「正しい音は弾いているからいいでしょ」の「弾いて」終わりにするのでは なく、自分が求めるイメージの音楽を「聴いて」終わりにする、要は「自分の音をよく聴く」ということ。よく聴くことで、演奏が素敵になっていきます。 「聴いて」終わる、早速実践していきましょう。

実はこちらの生徒さんは、小学5年生の後半から初心者でピアノを学習されました。 何歳で始めても良いピアノですが、はっきり言って5年生で始めるお子様のピアノは、かなり遅い始まりです。最近は2歳半で始める生徒さんもいらっしゃいます し、遅くても小学1年生までに始める生徒さんがほとんど。遅く始めるピアノの何がメリットで何がデメリットなのか?メリットは、理解力が小さなお子様と 違ってあること。学年が上がっている分だけ、伝えたいことがすぐに伝わります。それは大人の生徒さんでも同じです。じゃ、デメリットは?遅く始める 子供さんのピアノでは、練習時間の確保がネックになります。学年が上がっている分だけ、他の習い事に時間を取られていたり、お友達との遊びも確立されて いる中で、ピアノ練習の時間を割くことがかなりの「壁」になります。ここは、大人の初心者の生徒さんと違うところ。大人の生徒さんの場合は、自分の 働いたお金を使って習っていることもあって、練習に一生懸命。お金の大切さが身に染みてわかっている中で、自分の意志で習うのですからサボるということが ほぼありません。ピアノは自宅練習がモノを言う習い事ですから、練習をする・しないで上達に大きな違いが出てきます。

さて、こちらの生徒さん、 5年生の後半から始めて、最終的には中学校の合唱コンクールの伴奏者を3年間努めるまでになりました。それに加えて、学校の校歌伴奏者にも選ばれるまでに。 習い始めの当初から「中学校で活躍したい・・・」とのことでした。と言うのも、2つ上のお姉さんがいらっしゃるのですが、そのお姉さんは、合唱コンクール での伴奏者として常連の生徒さん。ピアノも私の教室で習ってくれていました。憧れもあったのかな?やっぱり、合唱コンクールの伴奏者ってカッコイイです よね?ただ憧れだけでは伴奏者にはなれません。そこには努力が必要です。特に遅くから始めたピアノの生徒さんなら尚のこと。これをやってのけた 生徒さん、かなりの頑張り屋さんです。

「ピアノが弾けるようになりたい」「伴奏者になりたい」など、思うことは大事なこと。でも、思っている だけでは弾けるようになりません。そこには行動が必要です。弾けるようになるための行動・伴奏者になるための行動です。思ってもいないことは実現が できませんが、思いだけでも実現ができません。自分の力で活躍することができた生徒さん。このことは自信となって、これから何かあっても乗り越えることが できるのでは・・・と思います。とても優しいピアノの音を奏でる生徒さんです。時々は、ピアノも弾いて欲しいです。