講師から

お子様のピアノ学習の上達は、お子様自身の「弾けるようになりたい」という気持ちはもちろんですが、保護者の「弾けるようにしたい」と、講師の「弾かせ

たい・弾けるようにする」という気持ちが必要です。ピアノ講師は、生徒さんにピアノが上手になってもらうためのお手伝いをしています。ですから、生徒

さんに対してはやる気満々です。では、生徒さんと保護者の気持ちはどうでしょうか?

お子様が習われる場合のピアノの上達は、保護者の気持ち・ 行動が左右します。保護者がお子様に対して「ピアノを弾けるようになって欲しい」という気持ちが本当にあるか・ないかです。いつも言っているように 気持ちだけを持っていてもダメで、その気持ちに合うだけの行動ができるかどうかです。よく、「子供がピアノの練習を進んでしない」と、相談をされる ことがありますが、そもそも、お子さんが自分から何も言われずにピアノの練習を毎日やっている・・・あまり聞かないです。ピアノが好きなお子様でも、 自分から進んで練習をするお子様ってそうそういません(笑)やはり、テレビを見たり遊んだりすることの方が楽しいです。ここで保護者の方が「ピアノ 習うって言ったでしょ?ちゃんとしなさい」と、怒りモードになってしまっては、余計にピアノの練習には足が向かないです。ここは保護者の腕の見せ所で、 うまい具合にお子様をピアノ練習に促して欲しいです。小さなお子様に自分から進んでピアノの練習をさせようと思っていることが、そもそもの間違い。 保護者側も、子供にピアノが弾けるようになって欲しいのなら、練習をするように持っていかなければなりません。

新しい生徒さんとの体験 レッスンでも、1日15分の寄り添い練習をお願いしています。その中には、音符カード練習やお子様の演奏を聴く時間が含まれています。音符カード読みの 練習にしても、音を覚えるところから始まりますから、一人でできるものではありません。保護者の労力が必要になってきます。それはつまり、保護者の 「ピアノを弾けるようになって欲しい」の気持ちがあるかどうか。厳しいことを言いますが、お子様のピアノ練習は、保護者のサポートが必要です。教室に 通っているだけでは上達はしませんし、お子様が勝手に上手になることもありません。保護者の本気度がなければ、いくら講師が本気になっていても上達は 望めません。お子様・保護者・講師の三者が、同じ思いを持って同じ方向を向いていなければ、上達は難しいということ。逆に言えば、三者が同じ思いを 持っていれば上達は約束されたも同然です。ぜひ、同じ思いを持ってレッスンに臨んで欲しいです。

お子様が習われる場合のピアノの上達は、保護者の気持ち・ 行動が左右します。保護者がお子様に対して「ピアノを弾けるようになって欲しい」という気持ちが本当にあるか・ないかです。いつも言っているように 気持ちだけを持っていてもダメで、その気持ちに合うだけの行動ができるかどうかです。よく、「子供がピアノの練習を進んでしない」と、相談をされる ことがありますが、そもそも、お子さんが自分から何も言われずにピアノの練習を毎日やっている・・・あまり聞かないです。ピアノが好きなお子様でも、 自分から進んで練習をするお子様ってそうそういません(笑)やはり、テレビを見たり遊んだりすることの方が楽しいです。ここで保護者の方が「ピアノ 習うって言ったでしょ?ちゃんとしなさい」と、怒りモードになってしまっては、余計にピアノの練習には足が向かないです。ここは保護者の腕の見せ所で、 うまい具合にお子様をピアノ練習に促して欲しいです。小さなお子様に自分から進んでピアノの練習をさせようと思っていることが、そもそもの間違い。 保護者側も、子供にピアノが弾けるようになって欲しいのなら、練習をするように持っていかなければなりません。

新しい生徒さんとの体験 レッスンでも、1日15分の寄り添い練習をお願いしています。その中には、音符カード練習やお子様の演奏を聴く時間が含まれています。音符カード読みの 練習にしても、音を覚えるところから始まりますから、一人でできるものではありません。保護者の労力が必要になってきます。それはつまり、保護者の 「ピアノを弾けるようになって欲しい」の気持ちがあるかどうか。厳しいことを言いますが、お子様のピアノ練習は、保護者のサポートが必要です。教室に 通っているだけでは上達はしませんし、お子様が勝手に上手になることもありません。保護者の本気度がなければ、いくら講師が本気になっていても上達は 望めません。お子様・保護者・講師の三者が、同じ思いを持って同じ方向を向いていなければ、上達は難しいということ。逆に言えば、三者が同じ思いを 持っていれば上達は約束されたも同然です。ぜひ、同じ思いを持ってレッスンに臨んで欲しいです。

お子さんたちは、夏休みが終わって新学期が始まりました。休みの間にたくさん遊びすぎた人も、そうでない人も、いつもの生活環境が戻ってきます。

学校での勉強もピアノの練習も、少しづつ元に戻していきましょう。頑張りすぎない頑張りで、無理をしないで進めていきたいですね。私も、先日、

ミニセミナーというか、勉強会に参加してきました。

お子さんたちは、夏休みが終わって新学期が始まりました。休みの間にたくさん遊びすぎた人も、そうでない人も、いつもの生活環境が戻ってきます。

学校での勉強もピアノの練習も、少しづつ元に戻していきましょう。頑張りすぎない頑張りで、無理をしないで進めていきたいですね。私も、先日、

ミニセミナーというか、勉強会に参加してきました。「先生も勉強するのですか?」なんて、時々、生徒さんたちに言われることがあるのですが、 ありますよ〜。最近はネットでの勉強会もあったりして、内容も様々。大袈裟なものでなくても、知り合いの先生たちと集まって、表現の仕方のあれこれや 生徒さんたちのあれこれの悩みを出し合ったり。1冊の教材についてのレクチャーがあったり。私が幼少の頃に学習してきた教材の種類よりも、現在はかなり 多くの教材が出版されているので、使い方・活用の仕方など学ぶことも多いです。リトミックなどの勉強会に行くと、ピアノを弾くことも多いので、生徒さん たちと一緒で緊張もします。以前、大人の生徒さんに「先生の前で弾くのは緊張します」と、言われたことがありますが、その気持ちわかります。これも毎週の レッスンを重ねていくと、少しづつ慣れて緊張の度合いが低くなっていくと思いますが・・・。

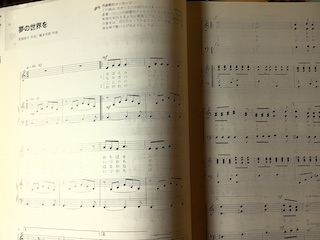

さて今回の勉強会は「教材研究」でした。いかに 生徒さんたちに楽しく学んでもらうか・・・?楽しくピアノ学習を続けていくために選択をする教材について。う〜ん、ある程度弾けるようになってきた 生徒さんならば、はっきり言って何を弾いていたって楽しいのですよね。だって何だって弾けるのですから。要は、弾けるようになるまでの前段階でつまづかない で欲しいのです。そのためには、覚えることは覚えてもらわなければなりません。・・・って、いつも話はここになっちゃう(笑)弾けるようになったなら、 いくらでも楽しい教材・綺麗な響きの教材が揃っています。ホント、あれも弾いて欲しい・これも弾いて欲しいと思う曲が多いです。まずはここまで、がむしゃら についてきて〜。私も頑張る、生徒さんも頑張る、これでいきましょう。

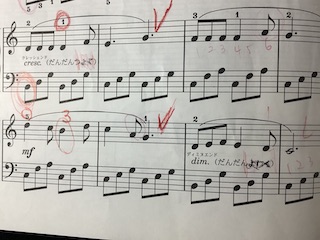

私のような大人が弾くのと小さな生徒さんが弾くのとでは、手の大きさが違いますから、弾きやすい ・弾きにくい、と感じるものも違って当然です。弾きにくい箇所の指番号を考えてみることにしました。基本的には、楽譜に書いてある指番号で練習をします が、それは「絶対」というわけではありません。生徒さんが練習をしているような、鍵盤に置く指のポジションが定位置で弾けない曲になってくると(指移動 が必要な曲)、手の大きさや指の長さによっては、楽譜に書いてある指番号でない指番号の方が弾きやすく感じることもあります。その場合は、自分の弾き やすい指番号に変えてもらって構いません。変えるのはいいのですが、変えたのなら、その変えた指番号でいつも弾くようにしなければなりません。「今日は 3番で弾くけど明日は2番。昨日は4番で弾いていたかな・・・?」なんて、毎回その場しのぎの指番号で弾いたり、何番の指で弾くのかを決めていないのは、 いけません。毎回違う指番号で弾くことは間違いの元。きちんと決まった指番号で弾くようにしましょう。

楽譜の指番号を変える時には、変えた 指番号を楽譜に書くようにしましょう。楽譜には「音名」を書くことは禁止にしていますが、指番号や楽語の意味など、「音名」でないものは書いていただいて 構いません。自分が弾きやすいように是非、楽譜を活用してください。生徒さんの中には、自分で間違いやすい箇所に色ペンを入れたり、曲のイメージを 言葉で書いてくれたり、楽語の意味を書いてくれている生徒さんもいらっしゃいます。楽譜を見ながら演奏をする時に、自分が弾きやすい状態の楽譜を用意 することが1番いいです。指番号もそう。毎回違う指番号で弾くことを避けるためにも、変えた指番号は楽譜に書き込むようにしましょう。低学年の生徒さんも、 指番号を変えたことでスムーズな指運びができるようになりました。止まることがなくなった生徒さん、上手な演奏を目指して練習を重ねていきましょう。

大人生徒さんのレッスンで。「曲の演奏になってきたので、ピアノを弾くことが楽しい」と、おっしゃる生徒さん。そうですね。ピアノ学習も最初は指を動かす

練習曲など、はっきり言ってあまり面白くない(笑)曲の練習です。ある程度弾けるようになってくると、曲らしい曲に進んでいきます。知っている曲の練習

や、綺麗なメロディーの曲を練習するようになると楽しくなっていくもの。ただし、それは弾けるようになったら・・・の話。思うように曲が弾けないと、

それはそれでストレスになっちゃいますね。

大人生徒さんのレッスンで。「曲の演奏になってきたので、ピアノを弾くことが楽しい」と、おっしゃる生徒さん。そうですね。ピアノ学習も最初は指を動かす

練習曲など、はっきり言ってあまり面白くない(笑)曲の練習です。ある程度弾けるようになってくると、曲らしい曲に進んでいきます。知っている曲の練習

や、綺麗なメロディーの曲を練習するようになると楽しくなっていくもの。ただし、それは弾けるようになったら・・・の話。思うように曲が弾けないと、

それはそれでストレスになっちゃいますね。「曲になってきたので楽しいけれど、難しいですよね・・・・?」と、なかなかスルスル弾きができなく て、思うように弾き進めない生徒さん。「どこが難しく感じますか?」と尋ねると「音がパッと出てこない」とのこと。生徒さんの演奏を見ていると、次に どこに手を持っていくのか、迷子になっているように見えます。これ、鍵盤の上を指がウロウロする「迷子弾き」の状態。まぁ、ある程度、次に何の音を 弾くのかは覚えていないと弾けません。楽譜を見ながら弾くとは言え、「楽譜を見て音の確認をして弾く」作業は、一瞬で終わらせないと曲が止まってしまい ますから。

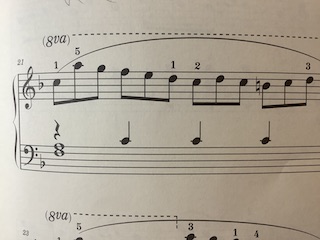

ただこの曲、楽譜をよく見ていると、装飾音符が5箇所でてきますが、1箇所を除いて1オクターブの装飾音符。3段目の音楽は、2小節単位 で同じ指の持っていき方で弾けるメロディーになっていますし、左手も右手と同じく2小節単位で一緒の音。他の箇所も気をつけながら弾いていると、同じ 指の形で弾けるところもあります。始まりの音が違うだけで、そっくりそのまま同じ手の形で弾いたら弾けるのです。楽譜の中の同じところや似たところに 気がつくと、意外に手がウロウロしないで弾けることに気がつくはず。次どこだっけ?状態から抜け出せるはずです。

確かに生徒さんがおっしゃる ように難しい曲になってきていますが、難しい・・・・と考えながら弾くよりも、「あっ、こんなことか・・・」「同じに弾けば良いのね・・・」と、何かしら 弾きやすいように考えを改めると、「迷子弾き」をしなくてすみます。そうやって練習を重ねていくと「な〜んだ簡単」に早変わり。考え方ひとつで難しく 感じたり簡単に感じたりするピアノ。ぜひ、自分の中での「な〜んだ」を見つけて、スルスル弾きを目指しましょう。曲の練習になってくると、スルスル弾き が曲のスタート。素敵な曲作りはスルスル弾きから始まりますので、まずはスルスル弾けるようにしていきましょう。

高校生ピアノ男子の生徒さんが練習している「きらきら星変奏曲」も佳境に入ってきました。これ、結構な難曲だと思いますが、忙しく高校生活を送る中、

コツコツとピアノを弾いてくださっています。スルスルと弾くことができていなかった時は、まず、弾けるようにすることを目標に練習が進みますから、あまり

気にならなかった弾き方も、曲が仕上がってきて心地よく聴けるようになってくると、何故だか耳障りに聴こえてしまう弾き方があります。それはスラーの

音処理の仕方です。

高校生ピアノ男子の生徒さんが練習している「きらきら星変奏曲」も佳境に入ってきました。これ、結構な難曲だと思いますが、忙しく高校生活を送る中、

コツコツとピアノを弾いてくださっています。スルスルと弾くことができていなかった時は、まず、弾けるようにすることを目標に練習が進みますから、あまり

気にならなかった弾き方も、曲が仕上がってきて心地よく聴けるようになってくると、何故だか耳障りに聴こえてしまう弾き方があります。それはスラーの

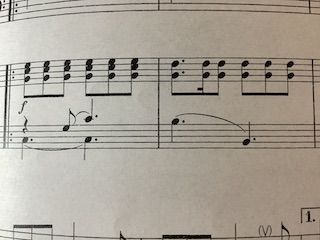

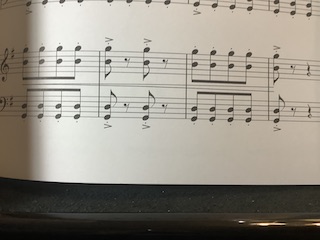

音処理の仕方です。写真にあるようなフレーズは、楽譜の中に溢れています。自分で気がついていないだけで、結構頻繁に出てくるフレーズです。 綺麗に音をつなげて弾くスラーが書いてありますが、2音のフレーズの場合は、入る音と出ていく音の2つしかありませんので、弾き方としてはちょっと強く 入って優しく出ていく感じです。生徒さんはその弾き方については上手に表現されています。じゃ、何が問題?問題は、音の出ていき方。決して強い音で 弾いているわけではありませんが、スタッカートで出ていってしまっています。そう、音の余韻がなく短すぎるのです。ピッ!って感じになっています。 もちろん次の音を弾く関係で急いでいるのはわかるのですが、それにしても音の余韻がなさ過ぎ。聴いていても、そこの部分だけが鋭く感じられて乱暴な 音に聴こえてきます。

スタッカートが書いていなくても、スタッカートのように弾く場合もありますし、その逆もあります。では、その弾き分けは どこで判断したらよいのか?それはズバリ曲の雰囲気。優しい旋律で流れている曲の中に、ピッ!と言う音が耳障りに感じられる場合や違和感が感じられたら、 やはりそれはその曲には似合っていない音の出し方になります。今、演奏している旋律の感じや雰囲気から、どのような音で演奏をすると似合う音になるのか、 自分の音をよく聴くようにしなければなりません。結局は、自分の音をよく聴いて、奏でたい音楽に近づけるようにしていくのみ。ただしこれは、スルスルと 弾けている生徒さんにしかお話ができません。弾けていない曲なのに、弾き方のお話はできませんから。これらのことを高校生の生徒さんにお話をすると、 自分でも音を跳ねて弾いている感覚があるということでした。それならば弾き方を直すことができますね。自分でわかっているのなら直すことができます。 このちょっとの弾き方の差は、仕上がりの大きな差になってきます。弾き方を直すことで、さらに雰囲気の良い曲に仕上がってきました。大曲に挑戦中の 生徒さん、仕上がりが楽しみです。

「リズム変え練習をすると弾けるようになるのって、本当に不思議ですよね。こんな練習方法って自分ではわからなかったです。でも何でこの練習をすると

弾けるようになるのでしょう?」と、大人の生徒さん。「何で?」と聞かれると、私も「何でだろう?」と思いますが、様々な方法で指を動かすからかなぁ・・

・・?

「リズム変え練習をすると弾けるようになるのって、本当に不思議ですよね。こんな練習方法って自分ではわからなかったです。でも何でこの練習をすると

弾けるようになるのでしょう?」と、大人の生徒さん。「何で?」と聞かれると、私も「何でだろう?」と思いますが、様々な方法で指を動かすからかなぁ・・

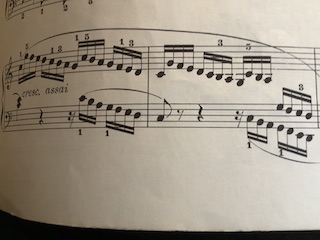

・・?生徒さんの学習する曲の中に、写真のような16分音符が出てきています。練習中のこの曲は、速いテンポの曲なので、その中の16分音符です からとても速い弾き方になります。速い音符って、リズム崩れをすることなくガタガタ弾きにもならずに弾くのは、結構難しいです。綺麗にかっこよく弾き たいですよね。もちろん、この部分だけを一生懸命に練習をします。それは当たり前。なんですが、がむしゃらにここだけを練習していても、効率的では ありません。そこで登場するのは、生徒さんのおっしゃっているリズム変え練習。この16分音符の部分だけに特化して、リズムを変えて弾く練習です。楽譜の 中に書かれているリズムは均等の長さで弾く16分音符ですが、例えば、付点の音符で弾いてみるとか。タータタータ・・・だったり、逆付点のタタータター・・ ・、他にはタタタタータタタター・・・変えるリズムは何だって構いません。スタッカートで弾くことを取り入れるのもイイですね。いろんなリズムで弾き方を 変えて弾く練習をしてみましょう。そうすると・・・弾けるようになっていくのです。あら、不思議。

昨日の記事でお話をした、高校生ピアノ男子の 生徒さんの練習曲「きらきら星変奏曲」にも、16分音符で速く弾くリズムが多く出てくるのですが、その時にも生徒さんに提案したのは、リズム変え練習 でした。綺麗に速く弾きたい箇所のリズム変え練習をすることによって、指の動きがスムーズになります。そうして一つ一つの変奏曲を、仕上げの段階にまで 弾けるようになってきました。恐るべしリズム変え練習なのです。どの生徒さんにも効果を発揮するリズム変え練習ですから、取り入れない術はありません。 不思議な力を持ったリズム変え練習、ぜひ取り入れてみて。

小学生の生徒さんたちは、9月に入り学校生活が戻ってきましたね。元気に学校へ通っているでしょうか?神田ピアノ教室では毎年、小学生の生徒さんたちを

対象にクリスマス会を行なっています。普段のレッスン室で行う、小学生の生徒さんたちだけの小さなクリスマス会。和気藹々とゲームなどもしていますが、

ピアノの演奏もあるクリスマス会です。

小学生の生徒さんたちは、9月に入り学校生活が戻ってきましたね。元気に学校へ通っているでしょうか?神田ピアノ教室では毎年、小学生の生徒さんたちを

対象にクリスマス会を行なっています。普段のレッスン室で行う、小学生の生徒さんたちだけの小さなクリスマス会。和気藹々とゲームなどもしていますが、

ピアノの演奏もあるクリスマス会です。クリスマス会での演奏は、1人2曲の演奏が決まっています。演奏曲に指定はありません。生徒さんの負担に ならないように、いつものテキストから2曲でもいいことにしています。なんだって良いのです。なのですが、いつもの練習曲よりもちょっと長い曲を弾きたい とか、ちょっと難しい曲を弾きたいなどの希望がある場合は、そろそろ考えてみましょう。また、演奏力がついてきた生徒さんで、シリーズ化されたテキストを 終了している生徒さんは、クリスマス会用に新たな曲の練習に入るのも、勉強になって良いと思います。

クリスマス会だからクリスマスにちなんだ曲 でなければダメということもありません。その辺りは本人の自由。演奏曲の縛りはありません。決定しているのは、1人2曲の演奏をすると言うことだけ。 クリスマスによく聞かれる曲でも良いですし、そうでなくても良いです。日頃の練習に余裕がある生徒さん、クリスマス会の演奏曲について考えてみましょう。 そうそう、肝心のクリスマス会の日時ですが、これも毎年一緒。小学校の学校最終日です。練馬区は、12月25日が学校最終日になっていますが、今年は曜日の 関係で12月23日(金)が学校最終日になっています。したがってクリスマス会も12月23日です。時間は、6時間授業が設定されている場合がありますので、 午後4時30分〜あたりを考えています。楽しい会になってなっていますので、ぜひ予定に組み入れていただければ、と思います。クリスマス会の演奏曲のこと、 頭の片隅にでも入れておいてくださいね。

今日はレッスンのお話ではありませんが、ちょっと面白い?ことがあったのでそのことを・・・・。「ホームページを見ました」と言ってかかってくる電話。

新しい生徒さんとの出会いは、ホームページやブログなのですが、電話やメールで連絡をいただきます。メールというのは、お問合せページをホームページ

には作成してあるので、そのページからのお申し込みはメールで届きます。大抵はメールでのお問い合わせが多いのですが、時々、直接のお電話でお問合せを

いただくこともあります。そしてかかってきた1本の電話。新しい生徒さんかな?と思いきや?

「ピアノ教室を福利厚生施設として登録しませんか?」 というものでした。ん?んんん? よくお勤めの会社の福利厚生として、スポーツクラブとか学習塾・通信教育などが挙げられていると思いますが、そこに うちの教室?ってか、うちの教室は全国展開でもないし、いくつも教室があるわけでもなく、ホントに本当に町の小さなピアノ教室。最近は練馬区以外の 生徒さんも増えてきましたが、ぶっちゃけ、ここら辺のピアノ教室です。それなのに、福利厚生施設としてやっていけるの?そもそも、ピアノ教室を探した かったら、自分で探しませんか?・・・・な〜んか変わった電話でした。私は最後までお話を聞くことはしなかったのですが、いろいろと商売になるのだと 思いました。

福利厚生施設の話は初めての体験でしたが、ホームページを持っていると様々な連絡が入ります。今までで新規の生徒さん以外で 1番多い内容は、ホームページを作り直しませんか?というもの。前々から言っているのですが、このホームページは息子が高校生の時に作ってくれたもの。 当然、理系とはいえド素人の作ったホームページですから、お仕事でホームページを作成している人から見れば全然できていないと思います。なので、その ようなお誘いの電話は絶えません(笑)でも、まぁ、私的にはとても満足しているし、困ってもいないのでこのままですが・・・。ホント今回は面白い 内容のお誘いでした。ちょっと感心してしまうくらい。へぇ〜そんな話もあるのね・・・と、思っていただければ幸いです!

「ピアノ教室を福利厚生施設として登録しませんか?」 というものでした。ん?んんん? よくお勤めの会社の福利厚生として、スポーツクラブとか学習塾・通信教育などが挙げられていると思いますが、そこに うちの教室?ってか、うちの教室は全国展開でもないし、いくつも教室があるわけでもなく、ホントに本当に町の小さなピアノ教室。最近は練馬区以外の 生徒さんも増えてきましたが、ぶっちゃけ、ここら辺のピアノ教室です。それなのに、福利厚生施設としてやっていけるの?そもそも、ピアノ教室を探した かったら、自分で探しませんか?・・・・な〜んか変わった電話でした。私は最後までお話を聞くことはしなかったのですが、いろいろと商売になるのだと 思いました。

福利厚生施設の話は初めての体験でしたが、ホームページを持っていると様々な連絡が入ります。今までで新規の生徒さん以外で 1番多い内容は、ホームページを作り直しませんか?というもの。前々から言っているのですが、このホームページは息子が高校生の時に作ってくれたもの。 当然、理系とはいえド素人の作ったホームページですから、お仕事でホームページを作成している人から見れば全然できていないと思います。なので、その ようなお誘いの電話は絶えません(笑)でも、まぁ、私的にはとても満足しているし、困ってもいないのでこのままですが・・・。ホント今回は面白い 内容のお誘いでした。ちょっと感心してしまうくらい。へぇ〜そんな話もあるのね・・・と、思っていただければ幸いです!

10月に行われる中学校の合唱コンクール。教室に在籍する中学1年生の生徒さんのクラスでは、伴奏者のオーデションがありました。1クラスに必要なピアノ伴奏者は最大で2人。この人数

よりも伴奏希望者が多ければオーデションとなります。人数に満たなければ伴奏者はすぐに決定となりますが、8月21日の記事でも記した通り、一度決定した伴奏者でも、演奏の内容に

よっては降ろされることもあります。伴奏は一人で弾くソロピアノと違って他と合わせなければなりませんから、余裕を持った演奏ができなければかなりきついです。中学1年生の生徒さんも、

夏休み前にオーデションがあることが決定したので、夏休みの間、伴奏練習に頑張ってきました。

10月に行われる中学校の合唱コンクール。教室に在籍する中学1年生の生徒さんのクラスでは、伴奏者のオーデションがありました。1クラスに必要なピアノ伴奏者は最大で2人。この人数

よりも伴奏希望者が多ければオーデションとなります。人数に満たなければ伴奏者はすぐに決定となりますが、8月21日の記事でも記した通り、一度決定した伴奏者でも、演奏の内容に

よっては降ろされることもあります。伴奏は一人で弾くソロピアノと違って他と合わせなければなりませんから、余裕を持った演奏ができなければかなりきついです。中学1年生の生徒さんも、

夏休み前にオーデションがあることが決定したので、夏休みの間、伴奏練習に頑張ってきました。これも前に書きましたが、今回のオーデションは、生徒さんにとって大変な オーデションでした。と言うのも、クラスで演奏する2曲のどちらも弾くオーデションだったからです。大抵は希望する曲のオーデションを受けるのですが、弾くか弾かないか、結果がダメな 場合は最悪2曲とも弾けない可能性も出てきます。そんな中でのオーデション。オーデションを受ける人は皆、受かりたくて・弾きたくてオーデションを受けているわけですから、みんな頑張って いるはず。もちろん教室の生徒さんも頑張りました。結果、オーデションに合格したので合唱コンクールではピアノ伴奏をすることになりましたが、ここからがスタート。オーデション合格は ゴールではありません。そして私のレッスンも、ここからがさらに鬼!

日頃は、やさしい先生で通っている私ですが(笑)本番を迎える生徒さんには、特に厳しくなります。もちろん 小さな年齢の生徒さんには言葉も選びますが、中学生・高校生になると言葉も厳しくなります。でもそれは、1番上手に弾いて欲しいから。後悔のない本番を迎えて欲しいと思います。今月は、 中学校の定期試験もあります。そんな試験中でも、ピアノ伴奏者はピアノ練習をお休みすることができません。何日間もピアノを弾かない期間が続くと、指が思うように動かなくなってしまい ますから、試験中でも練習は欠かせないのです。それも分かった上でのピアノ伴奏者。本当に合格おめでとう!これからもっともっと素敵な演奏にしていきましょう。

日頃の練習がしっかり出来ている生徒さんには、こちらからクリスマス会での演奏曲の提案をさせてもらうことがあります。もちろん演奏する本人が嫌がっている場合は無理強いはして

いませんが、生徒さんにやる気がみられる場合には、生徒さんのレベルに合った形でアレンジ楽譜の提案をしています。そんな中、演奏曲決めで感じたことがあります。それは・・・?

日頃の練習がしっかり出来ている生徒さんには、こちらからクリスマス会での演奏曲の提案をさせてもらうことがあります。もちろん演奏する本人が嫌がっている場合は無理強いはして

いませんが、生徒さんにやる気がみられる場合には、生徒さんのレベルに合った形でアレンジ楽譜の提案をしています。そんな中、演奏曲決めで感じたことがあります。それは・・・?

今回のことに限ったことではありませんが、一般的によく知られているクラシックの有名曲を知らない生徒さんが多いです。まぁ、クラシックなんて、好き好んで聴いている 生徒さんも少ないとは思います。クラシックだけではなくて、例えばクリスマスの時期になると巷で流れているサンタさんの曲でも、「知らない」と言われることもあります。 生徒の皆さんは「まっかなお鼻の〜」で始まる「赤鼻のトナカイ」はよくご存知ですが、「もろびとこぞりて」「サンタがまちにやってくる」「あわてんぼうのサンタクロース」の曲は、 メロディーを弾いてみてもご存知ない生徒さんが多いです。あら〜そんなもの?本当に知らない?クラシックで言うと、「エリーゼのために」はよく知られていますが「アヴェマリア」や 「主よ人の望みの喜びよ」は知らないとのこと。これらは、マリア様を讃える歌と讃美歌なので、どちらも教会音楽です。ですからクリスマスにはピッタリの曲とも言えますが・・・・この 曲自体を知らないなんて・・・。悲しすぎるってか残念です。

どんな曲でも最初はみんな知らない。でも知らない曲を知るようになるきっかけは、どこかで聴いたことがあったり、 生徒さんの場合は学校の音楽の授業で触れたりするからだと思います。知らない曲でも、触れている間に好きな曲になっていきませんか?知らない曲を知るようになるためには、やはりその音楽に 触れること・聴くことだと思います。楽譜を広げてガッツリ聴いていなくても、食事をしている間にちょっと流してみる、読書や遊びの時間に流してみるなど、BGM的に繰り返して流して いる間に、気に入ったフレーズが見つかることもあります。また、何度か聴いている間に好みの曲になることもあると思います。せっかくピアノを学習しているのですから、ピアノ曲の有名曲 やクラシックの名曲などに触れてみて欲しいと思います。知らない曲は何もしなければずっと知らないまま。曲名はわからなくても、「あ〜聴いたことある!」と言う曲を増やしていきましょう。

先日、中学校の合唱コンクールのオーデションに合格した生徒さん。合格後、初めてレッスンへやってきた生徒さんが一言「自分でも何で合格したのかわからない」と、ポツリ。生徒さんからの

事前の話では、小学校から活躍をしているとても上手なお友達がいると聞いていました。最悪、そのお友達と生徒さんの2人が選ばれればOKかな、と考えていたのですが、まさかの3人目の

伴奏者がかなり上手な弾き手だったようで・・・。結果、3人目の「隠れ伴奏者」(ピアノそんなに上手じゃな〜い、って見た目だけど(失礼だけど)実は相当な実力者のことを、私が勝手に

呼んでいるだけ)と生徒さんが選ばれました。でも何で?

先日、中学校の合唱コンクールのオーデションに合格した生徒さん。合格後、初めてレッスンへやってきた生徒さんが一言「自分でも何で合格したのかわからない」と、ポツリ。生徒さんからの

事前の話では、小学校から活躍をしているとても上手なお友達がいると聞いていました。最悪、そのお友達と生徒さんの2人が選ばれればOKかな、と考えていたのですが、まさかの3人目の

伴奏者がかなり上手な弾き手だったようで・・・。結果、3人目の「隠れ伴奏者」(ピアノそんなに上手じゃな〜い、って見た目だけど(失礼だけど)実は相当な実力者のことを、私が勝手に

呼んでいるだけ)と生徒さんが選ばれました。でも何で?何回も言いますが、みんな伴奏者になりたくて練習をしてきているはずなので、一生懸命です。落ちようと思って受ける人は いません。ただ私は、実際の生徒さんたちの演奏を聴いたわけではありませんから、想像の範囲でしかお話をすることができませんが、結局は音楽性なのかな・・・と思います。生徒さんは、 ミスをしたことやミスの回数の話をしていましたが、これ、はっきり言って大きな問題ではありません。もちろん、ミスはしない方がいいです。するかしない かで言えば、しない方が良い。でも、ミス=不合格 ではないのですよね・・・・。わかりやすい例えで言うと、ミスは1つもしていないけれど強弱のない曲、2箇所ほどミスをしてしまったけれど 表情豊かな曲、どちらが聴いていて感動するでしょうか?聴いていて引き込まれるのは、表情豊かな曲ではありませんか?これはわかりやすい例えですがわかっていただけたでしょうか?

生徒さんに口うるさく言うのは、フレーズの音処理の仕方。ドスン!と言うような乱暴な音で締め括らないように伝えています。そしてもう一つの重要なことは、左手の音の響き。 何年か前のオーデションの結果発表で、その当時の学校の先生が「左手の音を大切に弾いていることが良く分かって、とても良い演奏でした」と、褒めてくれたと生徒さんが教えてくれました。 よっしゃっ!これ、私がとても重要視している一つです。「メロディーを大きく弾いて伴奏を小さく弾く」と、生徒さんにはお伝えしていますが、これは初歩の本当に最初の勉強になります。 伴奏だから小さく弾いていればいいなんて、そんなわけないじゃん!💢伴奏は伴奏なりの音の出し方がありますから・・・・。そんなこんなが実を結んだのかなぁ、なんて勝手に思っていますが。 伴奏になっている音の響かせ方や盛り上げ方なども、その曲の音楽性に関わってきますから無下にできません。

合唱コンクールの本番は10月。学年で1番上手に弾いてもらうための レッスンが早速始まりました。もっともっと丁寧な音で弾けるはずの生徒さん。今はまだまだです。合格したのに容赦ない私。だって、ここからがスタートだから。張り切っていくよ〜。

「じゃ、弾いてみましょう」 グシャッ! いや〜ホントあり得ない!聴く体制バッチリに構えているのに、最初の一音目で違う音が出るなんて・・・・。だって一音目ですよ。あなたの音楽が

始まる大切な一音目。違う音が出てしまうなんてないないない。二、三音目でも、やってはいけない。また、違う音は出ていないけれど、意識を持って弾いていない音もあり得ません。明確に

「ここから私の音楽を始める」と言う意識を持った音が必要です。

「じゃ、弾いてみましょう」 グシャッ! いや〜ホントあり得ない!聴く体制バッチリに構えているのに、最初の一音目で違う音が出るなんて・・・・。だって一音目ですよ。あなたの音楽が

始まる大切な一音目。違う音が出てしまうなんてないないない。二、三音目でも、やってはいけない。また、違う音は出ていないけれど、意識を持って弾いていない音もあり得ません。明確に

「ここから私の音楽を始める」と言う意識を持った音が必要です。弾き初めの心構えについては、その都度お話をしているつもりなので、かなり改善されてきましたが、それでも いつの間にか始まっていた・・・感じの弾き方をしてしまう生徒さんもいらっしゃいます。ピアノ学習を始めたばかりの生徒さんたちには「鍵盤に指をセットして〜」と声をかけています。 この「セット」と言う言葉が弾くための準備になります。弾き始めの音の鍵盤にきちんと指が置かれているかどうか、確かめてもらうもの。そうして落ち着いて弾き始めることができればOKです。 では、両手である程度の曲を弾くようになったら・・・・?私から「指をセットして〜」という声掛けがなくても、鍵盤の位置を確認して手が置けるはず。そこまでできたなら、気持ちを整え なきゃ。「よし、今から弾くぞ!」「がんばるぞ!」の気持ち。そして2~3小節分の音楽を頭の中で奏でます。・・・と、ここでお仕舞いではありません。最後に重要な呼吸です。

日頃あまり考えたことがないかもですが、ピアノを弾き始める時って息を吸ってから始めませんか?一瞬ですが、弾き始める一瞬は息が止まっているか軽く吐き出しているか、のどちらかでは ないでしょうか?ふぅ〜っと長く息を吐き出しながらって弾き始めていないように思います。まぁ、呼吸のことばかりを考えていて弾けなくなってしまっては演奏がもったいないので、自然体で 構いませんが、少なくとも演奏前に深呼吸を行なうことはしておいて欲しいです。深く息を吸って吐いて・・・落ち着いた状態で弾き始めましょう。

ピアノって、弾くこと自体には 呼吸は関係しない楽器です。例えば声楽(歌を歌う)は、呼吸を考えなければ歌うことができません。考え方は音読と一緒で、言葉の途中で息を吸うことはありません。一つのまとまりごとや 音楽の切れ目でブレスが入ります。その点、ピアノはどこでだって呼吸ができますが、弾き始めを弾き損じないためにも、しっかり息を吸ってから弾き始めると良いと思います。指・心・ 呼吸の3つの準備を意識して、グシャッ!とならない弾き始めにしていきましょう。

昨日は、曲の弾き始めについてのお話をさせていただきました。今日は、動きのある曲の弾き始めについて。曲を弾き始める時は、指・気持ち、呼吸を整える=準備をする ことに変わりは

ありません。ただ何となく弾き始めることだけはNGです。準備は大事。準備が整ったら第一音目から音楽を始めましょう・・・なんですが、動きのある曲を演奏する場合は、第一音目から

始める感じではなく、すでに曲が流れている途中から合流する感じで弾き始めると、ノリの良い演奏になります。ん?なんのこっちゃ?

昨日は、曲の弾き始めについてのお話をさせていただきました。今日は、動きのある曲の弾き始めについて。曲を弾き始める時は、指・気持ち、呼吸を整える=準備をする ことに変わりは

ありません。ただ何となく弾き始めることだけはNGです。準備は大事。準備が整ったら第一音目から音楽を始めましょう・・・なんですが、動きのある曲を演奏する場合は、第一音目から

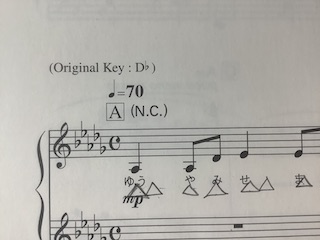

始める感じではなく、すでに曲が流れている途中から合流する感じで弾き始めると、ノリの良い演奏になります。ん?なんのこっちゃ?言葉で表現するのは難しいのですが、例えば 生徒さんが練習中の「貴婦人の乗馬」と言う曲。曲名にあるように「乗馬」です。馬に乗ってパッカパッカ・・・曲の始まりは既に、馬に乗って颯爽と走る感じかなぁ?でもさぁ、馬だって 人間だって、いきなり颯爽と走れません。突然に全速力で走れません。最初はゆっくり動き出してからの全速力になっていきますよね?突然に速く走れないのに、曲の演奏は弾き始めから 突然に速く走っている感じで弾くってどうする?そんな時は、弾き出す前に既に走っている状態を作ればいいのでは?・・・って、言うのだけは簡単!私、言うだけの人だから・・・・。 今回の曲の場合、鍵盤の上に手をセットした状態で(いつでも弾き始められる状態で)、この曲の冒頭部分を頭の中で1小節分だけ奏でた後に、その続きから弾き始めてみると良いです。 そうすることで、自分の中では音楽が始まっている(馬が走っている)状態に合流することになります。これ、音楽のノリがかなり良いです。たったこれだけのことですが、動きのある音楽の 始まりが作れます。

他の曲の例でお話をすると、軽快な舞曲を演奏する時も同じこと。舞曲というのは踊りの曲。その踊りが軽快な踊りであれば、ノリよく踊りたいもの。最初から ノリよく演奏するためには、やはりここでも最初の1小節分を頭の中で弾いてから(歌ってから)その続きを弾く感じで、曲の始まりを弾いていきましょう。音に流れができて動きのある 音楽になります。どんな曲を演奏するのかで、弾き始めの心持ちというか弾き始め方って微妙に違ってきます。ふっと、背中を押された感じで弾き始める曲とか・・・。弾き始め方、曲の 途中の表現、曲の終わり方をいろいろと考えていくと、音楽って深いです。おもしろいですね。

例えばドの音は、最初は右手でも左手でも弾く音。どちらの手で弾くのかは、ト音記号で書いてあるか ヘ音記号で書いてあるかの違いです。やはりここは間違えてはいけません。間違った手で弾いてしまった後に「あっ!」と気がついて、弾き直して曲の最後まで 弾いた後に「できた!合格」と、言っている生徒さん。これってどうよ?って思ってしまうのですが・・・・。右手・左手を間違えないことは基本中の基本です。 途中で気がついたことは素晴らしいけれど、そもそもそこを間違った弾き方をしてはいけないところ。この状態での演奏では残念ながら合格を出すことはできません。

また曲の演奏で1番重要なことは、音楽の流れを止めないこと。ミスをすることは悪いことではありませんが、普段の練習ではミスをしないで弾けるように 練習をします。ミスは悪くはないけれど、するよりもしない方が良いに決まっています。8小節程度の短い曲を弾いている間は、やはりミスや弾き直しをしないで 弾けるようにしましょう。簡単でさっさと弾けるようになる曲ですが、ミスをしない・音楽の流れを止めないで弾けるようにしましょう。そうするためには、丁寧さが 必要です。

レッスン中に「合格しないと怒られる」「合格してきてって言われた」と、生徒さんがつぶやくことがあります。親心として合格して欲しい 気持ちはわかりますが、そもそも合格することが目標?合格さえすれば何だっていいの?そうではないと思います。曲が綺麗に仕上がっていくことが目標なのでは ないでしょうか?その結果、合格に結びつくということだと思います。合格自体が目標になってしまうと、ミスをしないために恐る恐る弾いてしまったり、曲全体が 小さくまとまって面白くない曲になってしまったりすることもあります。先に先に曲を進むことよりも、丁寧に曲を仕上げていくように意識をしていきましょう。 そして音楽の流れを止めない。とても大切なことだと思います。

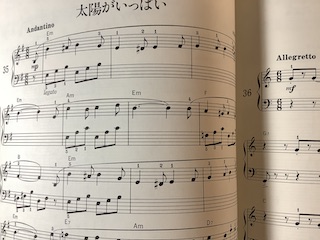

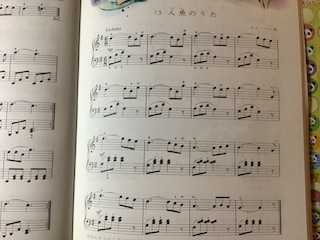

10月のピティナ・ステップに参加をされる生徒さんのレッスン曲「人魚のうた」ピアノの発表会でも演奏をされることの多い有名な曲ですが、実はオペラの中で

歌われる曲(って、私も調べてみてわかったこと)作曲者はウェーバーで、「オベロン」というオペラの曲ですが、はっきり言ってこちらのオペラ、あまり有名では

ありません笑。ウェーバーと言えば「魔弾の射手」のオペラが有名です。ですが、生徒さんの練習曲である「人魚のうた」は、旋律の綺麗さからピアノで演奏されるように

なったのだと思います。

10月のピティナ・ステップに参加をされる生徒さんのレッスン曲「人魚のうた」ピアノの発表会でも演奏をされることの多い有名な曲ですが、実はオペラの中で

歌われる曲(って、私も調べてみてわかったこと)作曲者はウェーバーで、「オベロン」というオペラの曲ですが、はっきり言ってこちらのオペラ、あまり有名では

ありません笑。ウェーバーと言えば「魔弾の射手」のオペラが有名です。ですが、生徒さんの練習曲である「人魚のうた」は、旋律の綺麗さからピアノで演奏されるように

なったのだと思います。「どんな風に弾いたら良いのかわからない」と、生徒さんがレッスン中に打ち明けてくれました。日頃から曲の気持ちを考えるように 生徒さんたちへは伝えてあるので、低学年の生徒さんですが、いろいろと考えてくれたのだと思います。でもでも・・・難しく考えすぎ!「人魚」と曲名がつけられて いることから、生徒さんから「アリエル」という名前が出てきました。生徒さんの中の人魚のイメージもいろいろと出てきます。髪の毛の色、カチューシャの色、足? 尻尾?の色。じゃ、その人魚がどうしているの?生徒さんの中のイメージは、2人?2匹?で追いかけっこをしているそう。そこからお話を続けていくと、ヨーイドン!というよりは、 じゃれあっている感じ?遊んでいる感じのようです。そこまでイメージが思い浮かんでいるのなら、そのままの演奏で大丈夫!泳いでいたら疲れるだろうし、その間には 休憩もあるかもしれません。岩の上に座って「疲れたね〜」ってお話をすることだってあるかも?この曲は2つのメロディーから成る2部形式です。違った音楽が2つ 出てきますから、それぞれに何か違う場面だったり、違う泳ぎ方だったりを想像してみると良いですね。

少し補足をすると、こちらの曲、8分の6拍子の曲。 8分の〜の曲は、一般的に「ゆれる音楽」です。横になびく感じです。動きがある音楽になります。6拍子になっていますから、3拍子がゆったりと2つ入っている イメージで演奏すると良いと思います。「人魚」という言葉から、動いているのは波。波がゆったりと動いている中で、じゃれあっている2人の人魚。生徒さんの思い 描くそのままに演奏をすると良いと思います。あまり難しく考える必要はありません。1つの言葉からどんどん広げていけば大丈夫。素敵な演奏になること間違い無い!

10月のピティナ・ステップへ参加をされる生徒さんの、佳境に入ったレッスンが続いています。本番まで1ヶ月程度になってきていますが、今の時点で、演奏曲が

弾けていない・・・なんて言う生徒さんはいらっしゃいません。ですが、敢えて片手練習をお願いしている生徒さんもいらっしゃいます。ええ〜どうして弾けているのに

片手練習をやんなきゃダメなの?って言う声が聞こえてきそうですが・・・

10月のピティナ・ステップへ参加をされる生徒さんの、佳境に入ったレッスンが続いています。本番まで1ヶ月程度になってきていますが、今の時点で、演奏曲が

弾けていない・・・なんて言う生徒さんはいらっしゃいません。ですが、敢えて片手練習をお願いしている生徒さんもいらっしゃいます。ええ〜どうして弾けているのに

片手練習をやんなきゃダメなの?って言う声が聞こえてきそうですが・・・私が生徒さんに片手練習をしてくるようにお話をするのは、主に2つの種類があり ます。1つ目は、音が正しく取れていない、スルスルと弾くことができていない場合です。そもそも正しく音が取れていないものは、まずゆっくりと楽譜を確認しながら 正しく弾けるようにしなければ進めません。音ミスばっかりやっている状態で両手で弾き進めるなんてムリムリ。また、音自体は正しく理解しているけれど、弾きにくい 箇所だったりするとスルスル弾けなくてヨタヨタ状態になっていることも。この場合も、その箇所だけヨタヨタで弾くわけにはいかないので、スムーズに弾けるように なるまでは片手での練習が必要になってきます。要は、スルスルと弾けていない状態は、スルスルと弾けるようになるまで、片手練習が必要です。

では、 重要な2つ目の片手練習が必要な時は?今回の生徒さんも同じ状態なのですが、スルスルと両手で弾いてくれています。パッと聴いた感じではミスもなく上手。なのに 左手の片手練習をしっかりとするようにお願いしています。それは、その左手、伴奏の左手になっていますか?ってこと。特に左手の親指で弾く音が大きく出てしまったり していると、耳障りな伴奏になります。全曲を通して小さめの音で弾いて欲しい伴奏です。右手の旋律が消されるようでは話になりません。伴奏らしい伴奏で弾くための 片手練習です。この曲を素晴らしくするための、極めるための片手練習。そのことを頭に入れて地味な片手練習をして欲しいと思います。

年齢が小さな生徒さん の場合ですと、片手練習=弾けない人 の公式が頭の中にあるのでしょう。でも、今回の片手練習はさらに曲を素晴らしくするための片手練習です。そのことは小さな 生徒さんにもお話をさせてもらっています。練習をする時に「先生に言われたから仕方なくやっている」と感じながら練習をしていると、上手になるものも上手に なっていきません。「もっともっと綺麗に弾くために練習をしているんだ!」くらいに前向きに片手練習に取り組んでもらえると嬉しいのですが・・・。舞台上で 演奏をする場合には、いつもよりも完成度が高く仕上げていきますので、この地味な練習が必要になってきます。弾けているけれど必要な片手練習があること、覚えて おいて欲しいです。

「今日は音読みに挑戦したいです」と、生徒さんからの申し出がありました。教室でタイムを計るのは1年ぶり でしたが、生徒さんが自宅でタイムを計りながら音読みの練習をしてくださっていたことは知っていました。なぜなら、レッスンノートにタイムがいくつも書いて あったからです。レッスンノートにレッスン内容を記入する時にタイムが目に入るのですが、今までは規定のタイムよりも大幅に超えていたので、私からは音読みの 声かけをしないままでした。それからもう一つ、私から音読みの声かけをしなかったのは、生徒さんはレッスン曲の練習が、滞ることなくスルスルと進んでいたから です。生徒さんの普段の練習曲はブルグミュラー25の練習曲。このテキストが無理なく進められているということは、問題なく音読みができている証拠。例えタイム 内に読むことができなくても、レッスンに支障がなければ問題はありません。練習をスムーズに行うための音読みですから、練習がスムーズに行えていれば問題は ありませんよね。

それでもコツコツと音読みを続けてきたのは、生徒さんなりの意地もあったかもしれません。「絶対合格してやる〜」みたいな・・・・。 意地でも何でもコツコツと続けた先にできるようになった事実は、これから先、生徒さんの自信にも繋がっていくと思います。これって音読みだけの話ではないはず。 ピアノの練習にしたって、さっさと苦労もなく弾けることって多くはありません。思うように弾けなくて、何度も練習をして悔しい思いもして弾けるようになって いきます。途中でやめたり投げ出してしまえばそれまでですが、続けて頑張ってきたからこその結果があります。結局、コツコツが実を結びます。この成功体験を 積むことで、自信が持てたり前向きに考えることができるようになったり、さらに頑張る力が湧き出てきたり、良いことづくし。きっと何かしらの壁にぶつかっても、 努力できる人になっていくでしょう。本当に長い間がんばってきた生徒さん。おめでとう!

生徒さんの演奏状態を見ていると、間違ってしまった後に、鍵盤ばかりを見て「ああでもない・こうでもない」と音を 探しながら弾いてしまっています。何度も何度も練習をしている曲ですから、頭の中には響きを聴いただけで正しいか・正しくないかがわかっているのです。ですから、 探し弾きで正しい音を弾き直しているのですが、それってやっちゃダメ。響きで正しい音を探すのではなく、ここは初心に戻って楽譜を見ながらゆっくりとおさらいを しましょう。何となく「この辺りの鍵盤」を弾くのではなく、「確実に正しい鍵盤」に指を持っていけるように楽譜をもう一度見ながら練習を重ねましょう。ゆっくりで 構わないので正しい演奏だけ(ミスタッチをしない演奏)を続けて欲しいです。頭の中に正しくないものが残ってしまうと、それが普通になってしまいますから、まずは 正しいものだけを残すようにして欲しいです。そうやって正しいものを、もう一度ゆっくりからおさらいをすることで、指の持っていき方や離れた鍵盤を弾く時の指の 感覚を養っていきます。仕上げを急ぐときほど練習はゆっくり丁寧に、これが基本です。

曲は、音とリズムが正しければ物理的にはOKですが、そこには音楽の 歌い方も考えなければなりません。ドスドスと乱暴に正しく弾けていても綺麗ではありません。それは「魔の4小節」にも同じことが言えます。「魔の4小節」を綺麗に 弾こうと思えば、やはりミスなくスルスルと弾くことが優先されます。その上で音楽を作っていきますから、ゆっくり丁寧に楽譜を見ながら、確実に覚えるように しましょう。新しい曲の練習に入る時には、誰だって最初から速い速さで弾くことはできません。最初はゆっくりと丁寧に楽譜を見ます。弾けない箇所が出てきた時には、 初心に戻って確実に弾けるようにしていきましょう。合唱コンクールまで1ヶ月。正念場です。

先日、保護者の方から「片手練習はいつまでした方がいいですか?」と、質問を受けました。生徒さんは、両手奏の曲に進んできたところ。音読みをしっかりされている

ので、今の段階では練習曲をスルスルと弾かれます。このまま、片手練習をせずに両手で弾き進めても良いように感じますが、ちょっとそれは早いかな。まだまだ片手練習

が必要です。

先日、保護者の方から「片手練習はいつまでした方がいいですか?」と、質問を受けました。生徒さんは、両手奏の曲に進んできたところ。音読みをしっかりされている

ので、今の段階では練習曲をスルスルと弾かれます。このまま、片手練習をせずに両手で弾き進めても良いように感じますが、ちょっとそれは早いかな。まだまだ片手練習

が必要です。ピアノ学習を始めると、最初は1つの旋律を両手で演奏する曲の練習なので、両手を一緒に使うことがありません。その間に音読みを充実させて、 両手奏に進んでいくのですが、両手奏に進んでいくと、スラーやスタッカート、和音・・・と、様々な弾き方が出てくるようになります。音域も広がっていきますから、 一気にピアノ曲らしい(笑)曲に移っていきます。そうこうしていると、分割音符(8分音符)のややこしいリズムが出てくるようになります。ある程度の新しい要素が 出てくるまでは、片手練習が望ましいです。リズム・弾き方の色々が確実に自分の中で理解できるようになるまでは、片手練習をしっかりするようにしましょう。

片手練習は、音読みに慣れてもらうために行うのですが、それは本当に最初の段階です。ピアノで音を出す前に、まずは音読みを行います。ここでスラスラと 音読みができないようであれば、音符カードなどで音読にも力を入れなければなりません。そして第二段階。片手練習でしっかりとマスターして欲しいのは、スラーの 切れ目。スラー(綺麗に弾くしるし)の意味は、スラーの中の音を切らないで繋げて弾くことですが、気をつけなければならないことは、スラーが切れた時にさっと 音を切ること。これ、本当に見落としてしまいます。私も小さい頃の楽譜を見ると、毎回毎回、楽譜にチェックが入っています(笑)こう言った弾き方を含めて、 片手練習をマスターして欲しいと思います。

新しい曲の楽譜を見て練習に入る時に、大抵の生徒さんは音・リズムばかりを気にして練習をされます。もちろん、 音・リズムを正しく弾くことは音楽の基本中の基本ですから、これは間違えるわけにはいきません。が、曲はそれだけではありません。音楽のまとまりとしてスラーが 使われていますから、やはりスラーの終わりでは音をさっと切って演奏したいもの。音楽の流れにも息継ぎがないと苦しいです。両手でのいきなり練習に取り かかれる目安は、初めての楽譜を見て、何とかかんとか両手で弾き進められること。ゆっくりでも構いませんので、音・リズム・弾き方が正しく最後まで両手で 進められれば、そのまま両手での練習でも大丈夫。ただし、途中で難しい小節や弾きにくい小節がでてきたら、その箇所だけは片手練習が必要になります。今回の生徒さん の場合は、これから様々なパターンの両手練習曲が出てきますから、当分は片手練習を続けられた方が良いと思います。

神田ピアノ教室では、教室自体の発表会を行なって おりませんので、こちらのピティナ・ステップ参加が発表会の位置付けになっています。生徒さん個人の都合の良い日程で参加をすることができますので、幼稚園や 学校の行事日程を考えていただき、好きなタイミングで参加が可能です。もちろん「参加をしない」と言う選択もありです。ただ、参加をする ことで得られるメリットもあります。頑張って練習に取り組んでの参加になりますから、自信につながっていきます。自分と同年代の出演者の演奏を聴くことで、 今後のピアノ練習のやる気・モチベーションアップにもつながっていくと思います。そして、演奏会のマナーを学ぶ良い機会にもなります。教室でのレッスンの中では、 他の人の演奏を聴く機会はほぼありません。ピティナ・ステップに参加をすることで、聴く側のマナー、演奏する側のマナーを身につけることができます。演奏会の マナーは、実際にその場に居合わせなければ経験をすることができませんので、貴重な経験の場となるでしょう。小さい間からこのようなマナーを身につけることが できるのは良いことだと考えます。

ホールによって締切日が設定されています。締切日までに演奏曲を決めて申し込むことになりますが、この辺りのホールは 概ね1~2ヶ月早く締切になることが多いです。それは参加希望者が多いためです。人気のホールになっておりますので、少しでも興味のある方は、お声かけをお願い 致します。前向きに楽しいピアノ生活を送っていくためにも、ピティナ・ステップの参加をご検討くださいませ。

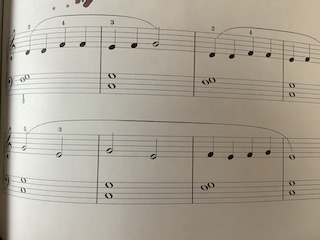

生徒さんが練習をされている曲のフレーズでの話。右手の旋律がスラーで書かれていて、左手の伴奏は全音符の保持音(押さえたままの音)の中に、四分音符が入っている

音楽です。右手がスラーで流れているので、柔らかく・優しく歌って弾けると良いです。きっとどの生徒さんも、そんなことくらいはわかっていると思います。ここで

注意をして欲しいのは左手の弾き方です。どんな音を出したら良い?

生徒さんが練習をされている曲のフレーズでの話。右手の旋律がスラーで書かれていて、左手の伴奏は全音符の保持音(押さえたままの音)の中に、四分音符が入っている

音楽です。右手がスラーで流れているので、柔らかく・優しく歌って弾けると良いです。きっとどの生徒さんも、そんなことくらいはわかっていると思います。ここで

注意をして欲しいのは左手の弾き方です。どんな音を出したら良い?大抵の生徒さんは、この左手の四分音符を、あまり深く考えずに(失礼!)弾いてしまい ます。そう、至ってふつーに。普通に弾くとどうなるか?ある程度の音の大きさが出てしまうので、右手の旋律を邪魔してしまいます。そんなに大きな音が出ていなくても、 右手の柔らかい・優しい音を邪魔してしまうのです。右手の旋律が綺麗に流れているところに、トン、トン、トン、と音が聴こえてくる状態です。それを横で聴いて いると、まるで「ぶつ切り音楽」のよう。これホント。せっかくうっとりと良い気持ちで聴いているところに、トン、トン、トン。いや〜これでは台無しでしょ。 自分で演奏をしているとイメージが湧かないかもですが、他の人が演奏をしているのを聴くとよく理解ができると思います。「ぶつ切り音楽」を止めるためには、左手の 弾き方を変えなければなりません。

左手の音をどうするか?ぶっちゃけ小さな音で弾けば良いのです。どんなふうに?ここでは、この四分音符を弾いている 親指を、鍵盤にそっと触れる感じで弾きます。指を上から落としてしまうと、指を落とす時のスピードでどうしても鋭く当たってしまうので、そっと触れる感じです。 そうすると、「あっ、音が出なかった」なんてことになる時もあるでしょう。そこは、弾き方の追求を。自分の指が、どのくらいの力で鍵盤に触れたら音が出るのか・ 出ないのか・・・何度も試して、力加減を追求する必要があります。これが音楽であり表現力。ここまで考えて音が出せると、素晴らしい音楽ができてきます。

どんな雰囲気の音を出したいか?その音を出すためにはどんな弾き方になるのか?これを考えなければなりません。ピアノは、鍵盤をバンバン叩いて弾いても音が出る 楽器です。でもそうやって出した音は綺麗?音を出しているだけで良いのならば誰だって弾くことができます。でもそれを求めているわけではありません。どんな音を 出したいか・どんな音楽を奏でたいか、行き着く先はここです。「ぶつ切り音楽」にならないよう、旋律を邪魔しない音楽を奏でられるようにしましょう。

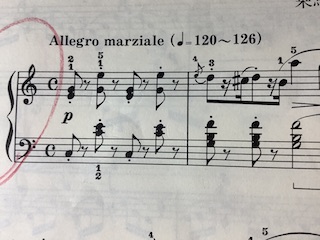

曲の最後の部分に、重音(2つ以上の音を同時に弾くこと、ちなみに和音は3つ以上の音を弾くこと)でのスタッカート奏法が出てきました。小さい音から弾き始めて、

だんだんと音を大きくしていくクレッシェンドがついています。強い音が欲しいので、ついついバンバンと鍵盤を叩いてしまいがち。特に小さな生徒さんの場合は、

指の力がないことから、手を上から落として弾いてしまうことが多くあります。その時に出ている音はどんな音になっているかな?

曲の最後の部分に、重音(2つ以上の音を同時に弾くこと、ちなみに和音は3つ以上の音を弾くこと)でのスタッカート奏法が出てきました。小さい音から弾き始めて、

だんだんと音を大きくしていくクレッシェンドがついています。強い音が欲しいので、ついついバンバンと鍵盤を叩いてしまいがち。特に小さな生徒さんの場合は、

指の力がないことから、手を上から落として弾いてしまうことが多くあります。その時に出ている音はどんな音になっているかな?手を上の方から落として 鍵盤を弾くと(叩くと)、確かに大きな・強い音が出ています。大きな音は出ているのですが、その音、乱暴に聴こえませんか?大きな音と乱暴な音は似ているようで 違います。決して乱暴な音が欲しいわけではありません。大きな音は欲しいのですが、芯の通った音というか、聴いていて嫌な気持ちにならない音・心地よい音・・・ そんな音が欲しいです。何て言うか、例えば生卵を割る時に、あまりに強い衝撃を与えると中身の卵が崩れてしまいます。中身の卵が崩れてしまわない程度の強い衝撃を 与える感じ?余計にわかんなくなっちゃいましたか?

では実際には、どのようなことに気をつけて練習をしたら良いでしょうか?まず、上から手を落として弾く のではなく、上に跳ね上げる感じをイメージしましょう。指先はボールを掴むような感覚で鍵盤を掴みます(実際には鍵盤は掴めませんが、掴む感じで)その指先を 上に跳ね上げましょう。下に向かうのではなく上に向かわせましょう。これだけでもかなり音が変わってきます。この曲は暗い曲ではありませんから、押さえつけたような スタッカートでない方が良いです。音は大きいけれど押さえつけないで軽いスタッカート。自分の音をよく聴くところから始めていきましょう。

スタッカートの 弾き方も、その曲の持つ雰囲気で弾き方・聴かせ方が違ってきます。下に向かってズドン!と響かせたいスタッカートもあります。ちょうど今現在、練習をしている 生徒さんがいらっしゃるのですぐに出てきましたが、ブルグミュラーNo.15の曲に出てくる中間部手前のアルペジオのスタッカートの弾き方は、今回のスタッカートの 弾き方と比べると正反対です。こちらは下に向かって重々しく弾くスタッカートになります。ただどちらにしても、上の方から手を落とすようには弾きません。指も 痛めてしまいます。上から手を落とすことなく深い音・軽い音が出せるように、弾く時のイメージを少し変えて演奏ができるようになると良いと思います。力任せに 弾くことをしないで、丁寧な指運びを意識しましょう。