講師から

時間や持ち物 などはご案内のプリントに記してありますので、締切日までに出欠票をご提出くださいませ。補足で少し説明をさせていただくと、お持ちいただくプレゼントですが、 これは生徒さんたちみんなでプレゼント交換をするためのものです。生徒さんたちは男の子も女の子もいらっしゃいますので、お持ちいただくプレゼントは、男女の 区別がないものをお願いしています。それから、クリスマス会ではお一人2曲の演奏をしていただきます。演奏する2曲は、今、テキストで練習をしている曲でも 良いですし、新たにクリスマス会用に練習をしていただいても構いません。何かしらクリスマス会用に曲を用意したいと考える生徒さんは、レッスンで仕上げることも 可能ですので、ご相談ください。

身内だけのこじんまりとしたクリスマス会ですが、他の人の演奏を聴くマナー、演奏をする側のマナーも学んで欲しいと 考えています。楽しいこともたくさんあるクリスマス会です。生徒さんたちへはご案内のプリントをお渡ししていきますので、ご検討をお願いいたします。

生徒さんの多くは、曲名がつけられている曲を弾いています。その曲名から何を思うのか?どんなイメージで弾こうかな?と思って欲しいです。想像して欲しいです。 小学3年生のピアノ男子の生徒さんが「きつつき」と言う曲を弾いてきてくれました。コンコンコンコン・・・と、木を叩く音?のような音楽です。きつつきだって、 いつもいつも木を叩いていたら疲れる時だってあるだろうし、元気がない時だってあるかもしれない。叩き方にも波があるかもしれないですよね。疲れた時には、休憩 だってするだろうし。それだけでもちょっとした物語になります。きつつきが木を叩いていました。疲れたので休憩をしました。少し元気になってまた叩き始めました・・・ ・・的な?途中で音楽が変わったところは場面が変わったところ。だったら弾き方も変えなきゃね。

J-POPや合唱曲にしても、歌詞がありますから、曲の 内容がよくわかります。イメージしやすいと思います。大抵の生徒さんに取り入れている「バーナムテクニック」のテキストには、棒人形の挿絵と共に曲名がついて います。曲自体は簡単な音で書かれていますが、曲名に見合った演奏を身につけることが目的です。ただ弾くだけではありません。音やリズムが簡単でも、中身が簡単で ないのが「バーナムテクニック」です。きちんと表現しようと思えば難しいです。

曲を演奏する時には、想像力を働かせてイメージを持って演奏をするように していきましょう。そうすることで音楽が出来上がっていきます。気持ちが入った演奏を心がけていきましょう。

中学生の生徒さんが、合唱コンクールで弾いている伴奏譜にも、実は何も書いてありません。指番号もなければペダルの記号もありません。楽譜の内容は 簡単ではなく、そこに手を置いておいて弾ける内容ではありません。それでもみんな平気な顔をして(笑)練習をしてきます。自分なりに弾きやすい指番号を考えて 試して練習をしてきます。そう、楽譜に何も書いていなければ、自分で考えなければなりません。指番号を考えられる人になって欲しいと思います。

自分で 指番号を考える時に、まず優先をすることは音楽の綺麗さ。先ほど例に挙げた1本指で弾く弾き方は、音が一音一音切れてしまいます。これでは音楽が綺麗には 聴こえません。曲のフレーズを考えながら綺麗に聴こえる演奏を目指しましょう。そして次に、指の持っていき方。指の長さや手の大きさは一人一人違いますから、 自分が弾きやすいかどうか?ただ、弾きやすさだけを求めてもダメですし、音楽の綺麗さだけを求めて弾けなくなるのもダメ。どちらともがいい具合に仕上がるように 考えていく必要があります。こればっかりは、実際に弾いてみて試行錯誤しながら決めていくことになります。すんなり弾ければOKですが、あまりにミスばかりする ようでは、指番号を考え直す必要があります。

将来的に自分で好きな楽譜を用意して、何かしら演奏をしようとした時に、何も書いていない楽譜だった場合は、 自分で指番号が考えられる人になって欲しいと思っています。音楽の綺麗さ、演奏のしやすさを考えられる人になってもらうため、冒頭の生徒さんには、自分で指番号を 書いてもらっています。生徒さんと一緒に、「こうじゃない?こっちがよくない?」などと言いながら、生徒さんにも弾いてもらいながら指番号を決定していきます。 ペダルの学習も進めている生徒さんですから、ペダルも自分で考えてもらうのもいいですね。私って結構なスパルタ?うんうん、私もそう思います。ペダルの基本が わかっていれば、ペダルも入れることができますからやってもらいましょう(笑)意地悪先生、現在進行形です!

もう、それはそれはヒドイ演奏で・・・・(ごめんね笑)ピアノレッスンのおつき合いが長い生徒さんですから、私もかける言葉が容赦ない です。だって嘘は言えない。「はっきり言って下手だよ。丁寧に聴こえない。乱暴な演奏に聴こえる。そんなんじゃ歌えない」書き出してみてもかなり酷い言葉かけ です。生徒さんは決して間違った音を弾いているわけではありません。リズムが間違っているわけでもありません。楽譜の通り弾いています。でも下手な演奏ってどんな 演奏?じっと聴いていると、まず音の出し方が乱暴に聴こえるのです。パワーのある生徒さんなので、大きな音が出てくるのは良いのですが、力任せに弾いている 感じ。ピアノの鍵盤に対して乱暴に手を下ろしている感じでした。弾いたらお終い的な?自分の音をちゃんと聴いていない演奏は、どうしても弾きっぱなし演奏になって しまいます。弾いてお終いにするのではなく、聴いてお終いにしなければ演奏は変わりません。

生徒さんに足らないものは、演奏に対しての丁寧さ。音を出す 時の指の持っていき方のお話をしたり、自分の音を聴くことを促したりしてきました。特に気をつけたいのは、左手バスの音。左手だからおとなしく弾いておけばいいや! という考えではダメで、生徒さんの伴奏曲は、左手の音の動きが音楽の要になっている曲なので、左手の音を聴きながら右手の音を奏でなければ美しく聴こえません。 「自分の音、ちゃんと聴いて。左手も聴く!」何度も何度も声掛けをしてきました。そうしてたどり着いた生徒さんの演奏。柔らかな音色に変身です。

この生徒さんの後のレッスンに来られている大人の生徒さんも、毎回、生徒さんの演奏を少し聴かれるのですが、「音が変わりましたね。優しくなったというか・・・」と、 おっしゃっていました。大人の生徒さんは初心者の生徒さんなので、伴奏曲が弾けるわけではありません。でも演奏を聴いてきて、音が変わったことがわかったのだと 思います。演奏している本人は必死に弾いているので、自分の演奏を客観的には聴けなくても、他の人の演奏を聴いていると、よくわかることってありませんか? 他人の良い演奏は取り入れたら良いですし、これはちょっと・・・と思うような演奏に出合ったら気をつけたら良いと思います。本当に音の雰囲気が変わった生徒さん。 大丈夫!自信を持って本番に臨んでくださいね。

昨年の秋頃から、体験レッスンを希望される生徒さんが毎月いらっしゃっています。とてもありがたく思っていますが、私の教室は生徒さん自身に音読みをしてもらう

教室です。それはホームページにも記していますし、保護者の方に説明もしています。生徒さんに音を聞かれても、答えを教えることはしませんし、弾いて聞いてもらう

こともしません。ただし、それは初心者の生徒さんのみ。楽譜を自分で読むことができるようになっている生徒さんへは、弾き方の説明をする時に弾くこともあります。

自分で音を読めるようにするという音読み学習は、毎日の練習が必要ですし覚悟も必要です。

昨年の秋頃から、体験レッスンを希望される生徒さんが毎月いらっしゃっています。とてもありがたく思っていますが、私の教室は生徒さん自身に音読みをしてもらう

教室です。それはホームページにも記していますし、保護者の方に説明もしています。生徒さんに音を聞かれても、答えを教えることはしませんし、弾いて聞いてもらう

こともしません。ただし、それは初心者の生徒さんのみ。楽譜を自分で読むことができるようになっている生徒さんへは、弾き方の説明をする時に弾くこともあります。

自分で音を読めるようにするという音読み学習は、毎日の練習が必要ですし覚悟も必要です。最近、特に感じるのは、他の教室からの生徒さんの体験 レッスンで、耳コピレッスンをしてきたという生徒さんたちが多いこと。先生ががっつり弾いてくださる教室もあれば、曲の入った CDを渡されている教室も。当然、 そんな生徒さんたちの演奏は、小さな生徒さんでもしっかりとした曲を弾かれます。素晴らしいと思います。じゃ、この音な〜に? この音符は何拍?いくつ伸ばす の? との問いには答えられなくて・・・・。聴いたままの感覚で演奏をしているので、仕方がないかもしれませんが。その状態である日突然、保護者の方が音読みが できるようにしたい、と体験にやって来られて入会されるとどうなるのか?生半可な気持ちで音読み学習を始めてしまうと、生徒さんはピアノのレッスンが続きません。 だって今まで弾けていた曲の同等の曲が、音読みから始めるとなると弾けなくなってしまうから。そこで生徒さんは、簡単な曲からのレッスンになり、音読みを覚える 学習に入り・・・・。簡単な曲も弾けなくなってしまってピアノを辞めてしまう事態に陥ります。私は練習曲を弾くことをしませんから・・・・。これ、実際にあった 本当の話です。

私は、耳コピレッスンをダメだとは思っていません。これはこれで、耳でコピーして弾ける能力はすごいと思っています。ただ、最初に 耳コピでピアノを弾く楽しさを味わってしまうと、音読み学習が辛くなります。実は耳コピレッスンって、先生も楽です。言い方悪いですけど、生徒さんが練習をする 簡単な曲を弾いているだけでいいから。何も説明することなく、こんな感じだよって弾いているだけならば、先生にしてみれば楽でしょ?生徒さんにとっても楽しいと 思います。煩わしいことを覚える必要もなく、音を聴いたり、先生の手を見ているだけでいいのですから。それならそれで、ずっと耳コピレッスンでいくしかありません。 音読みを覚えて欲しいのであれば、最初から音を覚えさせてくれる教室に通う必要がありますし、途中から音読み学習に移行するのならば、それなりの覚悟が必要です。 今までよりもかなり辛い状況になりますから、生徒さんにも保護者にも覚悟が必要になりますし、努力も必要になります。

実際、耳コピレッスンをしていた 生徒さんの入会が3人ほどありましたが、1年も経たない間に辞めていかれています。ある保護者の方には「もっと読めていると思っていました」と、言われたことも あるのですが、読めるような学習をしていないのに、読めるはずがありません。中には「何で出来ないの💢」と、怒り出す保護者の方もいらっしゃいますが、お子さんが 勝手にできるようにはなりません。それなりの自宅での努力があっての音読みです。ですから、今、教室に在籍をしている生徒さんたち、みんな音読み学習をしています から、読めていなくて弾いている生徒さんはいらっしゃいません。みんな努力をされて今の姿があります。それだけでも誇りに思って良いことだと思います。この調子で がんばっていきましょう!

一定の速さで演奏することと 同じくらい重要な内容に、その曲の正確な速さを身体に覚えさせることがあります。実際、舞台に出てしまえばメトロノームはかかっていませんから、自分が演奏する 曲の速さを、練習していた時と同じ速さで再現しなければなりません。曲の速さは、その曲の持つイメージや速度記号から大体の速さがあります。かけ離れた速さに ならないように、自分が練習をしてきた速さで弾き始められるよう、メトロノームを使います。本番の2週間前まで、メトロノームに合わせる練習をすることによって、 曲の速さが身体の中に入ってきます。特にステップでは2曲の曲を演奏します。2曲の曲の速さが違っている場合は、それぞれの曲の速さを正確に覚えておく必要が あります。それを長い期間メトロノーム練習をすることによって、身体に覚えさせるのです。

実は過去にステップ参加をされた生徒さんの話ですが、本番の 2週間ほど前になって、曲の速さを少し速くしたことがあります。生徒さんはメトロノームに合わせると上手に合わせて弾くことができていました。教室の最後の レッスンでも、メトロノームなしで良い速さで弾けていたので安心していたのですが、本番ではまさかの遅い曲になってしまいました。曲の演奏は申し分のない 演奏でしたが、速さが遅い。それも、以前の速さよりも更にゆっくりになっていました。本番の舞台の上での緊張もあったと思います。お辞儀をするのも忘れるくらいの 緊張でしたから、曲の速さも速く弾くことを忘れてしまったのかもしれません。この時の反省から、本番の2週間前までには、曲の速さも決定してメトロノームに 合わせて弾けるようにすることがベストだと思うようになりました。徹底的にメトロノームに合わせて、速さを身体に入れる・覚えさせる ことをしていって欲しいと 思います。

電子ピアノが届く前に、ある程度の音読みをマスターしておきたかった私。ですが、考えていた期日よりも 早くに電子ピアノが届いてしまった結果、生徒さんは音符読みよりもピアノを弾くことばかりになってしまったよう。気持ちはとってもわかります。キーボードと電子ピアノでは、どちらも 電気の楽器ですが、見た目も鍵盤を触った感じもまるで違います。お母様もおっしゃっていましたが「ピアノ練習ばかりしてしまって、音符読みをやらなくなった」とのこと。今はいいのです。 簡単に読めるドレミやドシラだけしか出て来ない楽譜ですから、音読みに苦労がありません。音符の長さも理解していることから、どんどん進むことができます。どんどん弾けるから ピアノを弾くことが楽しい、たくさん練習できてしまいます。でもこれ、今だけです。ピアノは永遠にドレミとドシラだけではありませんから、そのうちすぐに、ヘ音記号の低い音、 ト音記号の高い音・・・鍵盤は88鍵ありますので、その分だけ楽譜が存在するわけで・・・・。

教室のレッスンの進め方として音読みを重視しているのは、楽譜を見た時に パッと音に変換できるようにするため。生徒さんが今楽しく弾けているのは、自分が知っている音でパッと変換できているから。これから先、低いドレミファソの音が楽譜に出てきた時に、 慌てて読む練習をしていると、その曲は楽しく弾けない曲になってしまいます。弾き方にも様々な弾き方が出てきますから、せめて音だけは変換できるように先に音読みを しておく方が断然良いです。ですから、今、困っていないから音読みをしないのではなく、先のことを考えて音読みだけは先取りで読む練習をしていきましょう。長い間、生徒さん たちを見ていて感じることは、ヘ音記号の音読みで苦労するということ。特に低いドレミファソの音が出てきた時に読めるようになっていないと、途端にピアノが楽しくないものに なってしまうよう。楽譜に出てきてから音読み練習をするのではなく、楽譜に出てくる前に音読みはできるようにしておくと、つまづきがなく進むことができます。

ピアノは 音読みができることが基本ですが、音読みだけでもありません。3連符や装飾音符、16分音符などの弾き方でつまづくこともありますし、スラーの弾き方でつまづくこともあります。 1つでもつまづきを減らすために、先取りができる音読みはしっかりと続けていくことが大切です。先にどんどんテキストを進むことも悪いことではありませんが、1つ1つを積み重ねて 進んで欲しいと思います。

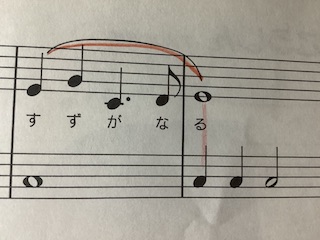

年長の生徒さん、スラーの記号を学習してから、スラーの間の弾き方、スラーの切り方など、特に注意をして練習をしてくださっています。基本的にピアノは、スラーが書いて

いない楽譜だからと言って、1つ1つの音を切って弾くことをしません。自然に音をつなげて(きれいに)弾きます。「ぶんぶんぶん」や「チューリップ」の曲を弾いてみると

よくわかりますが、ブチブチと音を切って弾かないですよね。ピアノは優雅に弾く楽器ですから、スラーが付いている楽譜は、スラーの切れ目を意識するとよいでしょう。

年長の生徒さん、スラーの記号を学習してから、スラーの間の弾き方、スラーの切り方など、特に注意をして練習をしてくださっています。基本的にピアノは、スラーが書いて

いない楽譜だからと言って、1つ1つの音を切って弾くことをしません。自然に音をつなげて(きれいに)弾きます。「ぶんぶんぶん」や「チューリップ」の曲を弾いてみると

よくわかりますが、ブチブチと音を切って弾かないですよね。ピアノは優雅に弾く楽器ですから、スラーが付いている楽譜は、スラーの切れ目を意識するとよいでしょう。

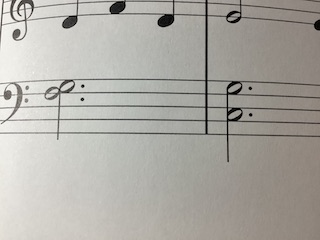

生徒さんの楽譜には2つの音を同時に弾く重音が出てきています。ファソの音からドソの音へ移行する曲ですが、これ、はっきり言って音をつなげて弾くことができません。 同じソの音が入っているために、一度、ソの音の鍵盤を戻してから(指を鍵盤から離してから)でないと、音を出すことができないからです。ピアノの鍵盤は、一度鍵盤の状態を 上まで戻してから打鍵をしないと音が出ません。生徒さんの弾き方を見ていると、ファソのソの音を押さえたまま次のドの音を弾いています。ドの音を継ぎ足して弾いている形です。 弾き方としては、ソの音がタイになっている形です。ですが、実際にはタイの記号はありませんから、継ぎ足し弾きにしてしまってはいけません。生徒さんの頭の中には、 重音もきれいに音をつなげて弾こう!という思いがあったのかもしれませんが、楽譜に書いてある音は出さなければなりませんから、ここはきちんと弾き直しが必要です。

実はこの継ぎ足し弾きは、結構な数の生徒さんがやってしまうミスです。何となく弾いたつもりになってしまって、自分では弾いていないことに気がつかない場合がほとんど。 自分が弾いている音をよ〜く耳で聞いているとわかります。1音の響きと2音の響きでは、やはり音の重みが違ってきます。ですが、小さな生徒さんの場合は、まだまだわかりづらい かもしれません。演奏することに必死になっていると、自分の音を聞く余裕まではないからです。ですから、自宅練習の様子を注意深く見ていただき、継ぎ足し弾きになっている 場合は、声をかけていただくと助かります。そうすることで、より意識をした練習ができると思います。

最近、ようやく形になってきた中学3年生の生徒さん。9ページもの長い伴奏を 弾くことになっている生徒さんです。実は今のこの状態になるまでには、生徒さんにも葛藤がありました。学校の定期テストが明けて、久しぶりに遠出の遊びに出かけると 話してくれた生徒さん。ん??遊びに行くの?・・・と言うのも、その時点での生徒さんのピアノ伴奏の出来具合は、決して上手とは言えなくて、むしろ、その状態で本番を 迎えられるかどうか?の状態。私としては、遊びに行くくらいならピアノの練習でしょ💢と、久々の怒りモード。中学3年生がどれほど忙しいのか、それは私もよくわかっています。 たまの休みが必要なこともわかっています。でも・・・自分のピアノの状態を考えた時、今、ここで遊んでいて良いのかどうか?生徒さんには「あとから、やっぱりあの時、 遊びに行かなければ良かった・・・と、後悔するくらいなら練習をしなさい。後悔は後からするから後悔。後悔をしない選択をしなさいよ」と、伝えました。はっきり言って、 生徒さんが遊びに行こうが、本番で失敗をしようが私には関係ないのです。冷たい言い方ですが本当にそう。私が変わって演奏をするわけにもいかないし、生徒さん自身が向き合うべき こと。ここから先は、生徒さん自身が決めること。そうして次のレッスンにやってきた生徒さんは・・・・?

生徒さんの演奏は荒削りでしたが、相当な練習を積んだことが わかる演奏でした。「ピアノたくさん弾いたでしょ?」「遊びに行かずに一人家に残って練習した」と、生徒さんが話してくれました。家族みんなが遊びに行く中、一人残って練習を した生徒さん。きっと葛藤があったはず。遊びに行ったとしても、弾けるようになっていたかもしれないピアノです。でも、自分が選択していないことの顛末は誰にもわかりません。 私も含めて考えていかなければならないことは、「あの時〇〇しておけば・・・・」と、後から後悔することのないような選択をすること。後からだったらどんな ことでも言えます。ここまで頑張ってくれた生徒さん。本番までの1週間で綺麗な音を奏でられるよう、ここから先は私も生徒さんと一緒に頑張るところ。まだまだ戦い?は続きます。

何拍子の曲を弾いているのか?という拍子を感じてもらうため、音符や休符をいくつ伸ばすのか?(いくつ休むのか)の理解を深めてもらうため、数えながら

弾いていただいています。ピアノ学習を始めたらすぐに音符や休符の長さを学習していきますから、生徒の皆さんは音符・休符の正しい長さがわかっています。

頭の中では理解しているようですが、実際に演奏をする時に注意をして欲しいことがあります。それは休符の取り方。どんなことに注意をしたらよいでしょうか?

何拍子の曲を弾いているのか?という拍子を感じてもらうため、音符や休符をいくつ伸ばすのか?(いくつ休むのか)の理解を深めてもらうため、数えながら

弾いていただいています。ピアノ学習を始めたらすぐに音符や休符の長さを学習していきますから、生徒の皆さんは音符・休符の正しい長さがわかっています。

頭の中では理解しているようですが、実際に演奏をする時に注意をして欲しいことがあります。それは休符の取り方。どんなことに注意をしたらよいでしょうか?

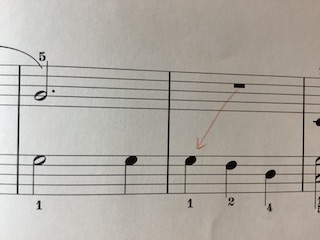

右手の音符が3拍伸ばした後に全休符が出てきている楽譜です。この曲は3拍子の曲ですから、全休符は3拍になります。生徒さんは1,2,3・・・と数えながら 弾いてくれています。付点2分音符を1,2,3と数えている3拍目の途中で右手の指が鍵盤から離れてしまいました。次の小節が全休符でお休みになるので、ちょっと早めに お休みに入った感じ?それとも、3拍のばす音の3を数えたから満足してしまった感じ?これ、ほんのちょっとのことですが、音符の長さが足らなくなっています。特に、 次に音がない休符の曲ですから、ギリギリまで音は伸ばせるはず。考え方としては、休符の始まりを意識して演奏すると良いでしょう。ピアノで音を出すときに、数を 数えると同時に弾いていると思います。「1」と数えるときに鍵盤を押していますよね?それは休符も同じこと。「1」と数えるときに鍵盤から指を離して欲しいのです。 今回の曲の場合は、次の小節の1拍目から休符が始まっています。その時の「1」を数えるときに鍵盤から指を離すと、休符の1拍目からお休みが始まることになりますし、その 前の音の3拍の音符も、長さがきっちりと保たれていることになります。

休符は、音を出さない音楽です。休みだからと言って音楽が止まっているわけではありま せん。どのタイミングでお休みが始まっているのか、どのタイミングで音をなくせば良いのか、を意識して、音の長さ・休符の長さを表現していくようにしましょう。 休符の1拍目を意識した練習をしていきましょう。

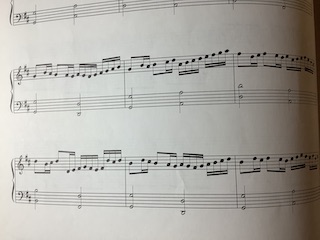

パッヘルベル作曲のカノンの練習をしている生徒さん。曲名でわからなくても、この曲、聴いてみると結構な有名な曲です。音楽でいうカノンとは、1つの旋律が何度も出てくる曲

のことを言います。調が変わって出てくる場合もあります。わかりやすく言うと「カエルの歌」の曲で輪唱をするのもカノンです。同じものを追いかけていきますよね?

パッヘルベル作曲のカノンの練習をしている生徒さん。曲名でわからなくても、この曲、聴いてみると結構な有名な曲です。音楽でいうカノンとは、1つの旋律が何度も出てくる曲

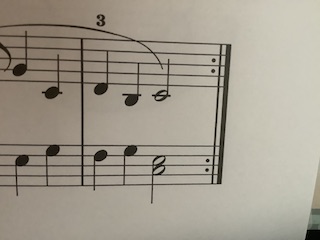

のことを言います。調が変わって出てくる場合もあります。わかりやすく言うと「カエルの歌」の曲で輪唱をするのもカノンです。同じものを追いかけていきますよね?さて、そのカノンの曲を練習中の生徒さん、曲の途中までが両手で弾けるようになってきたので、ペダルを入れてもらうことに。生徒さんは、自宅でペダルを用意してくださった ので、ペダルの踏み方練習を積んできました。カノンの曲の始まりのペダルは、2分音符単位でペダルを踏んで問題がない部分です。左手が2分音符で書いてあり、右手は8分音符 で書いてありますが、その8分音符が綺麗に響く音で書いてあるために、ペダルを踏みっぱなしにしていても問題がないのです。そうして曲の中盤に入ると、右手に16分音符の 旋律が出てくるようになります。写真の楽譜部分です。この部分を今までと同じように2分音符単位でペダルを踏んでもらいました。これ、実は全く綺麗ではありません。 はっきり言って耳障り。「そのペダルどう?」「汚いです。不協和音になるっていうか・・・・」生徒さんも、綺麗でない状態に気がついています。「じゃ、ペダルの踏み方を 変えなきゃいけないね」と言うことで、この部分から1拍単位で踏むことに。練習あるのみです。

市販の楽譜には、ペダル記号が入っていない楽譜が多いです。ペダルは ある意味自由に踏んでいいもの。ですが、それが綺麗でない音で響いているのであればアウトです。自分の耳で自分の音を聴いて綺麗であれば良いのですが、綺麗でない場合は 踏み方を変えなければなりません。もっと細かくペダルを入れることになります。どのように踏んだら綺麗なのか?の答えを先に提示するよりも、自分の音から踏み方を探って 欲しいと思います。ですから、わざと綺麗でない響きを聴くことで、「これはマズイな!」と、感じてもらえれば踏み方が変わっていきますよね?より細かくペダルを入れることで 綺麗な響きになっていく曲ですが、細かく入れることは簡単ではありません。弾けていた曲がペダルを入れることで止まってしまったり、違うタイミングでペダルの踏み替えを してしまったり。ここから先は、様々な曲で慣れることでしか克服できません。生徒さんも、細かく入れるペダルに戸惑っているようでした。がんばれ!

同じ初心者さんのレッスンでも、大人の生徒さんと小さな生徒さんでは違いがあります。理解力や覚えることの早い・遅いもありますし、指力も最初からかなりの差です。

普通に弾いているように見えるピアノでも、小さな生徒さんはそもそもの力が弱いので乱暴な感じには聴こえませんが、大人の生徒さんはちょっと頑張って弾いたりすると

大きな乱暴な音に聴こえることもあります。

同じ初心者さんのレッスンでも、大人の生徒さんと小さな生徒さんでは違いがあります。理解力や覚えることの早い・遅いもありますし、指力も最初からかなりの差です。

普通に弾いているように見えるピアノでも、小さな生徒さんはそもそもの力が弱いので乱暴な感じには聴こえませんが、大人の生徒さんはちょっと頑張って弾いたりすると

大きな乱暴な音に聴こえることもあります。そんな大人の生徒さんのレッスンで、曲の最後の弾き方が少し気になりました。曲の最後の音を大きく終わる曲も もちろんありますが、特別に何も指定がない曲では、普通はやさしく終わります。最後の音だけがバン!と大きく弾いてしまわないように気をつけます。曲の終わり ですから、音をまとめるようにやさしく弾きたいもの。この曲の最後の音は、左手が重音(2つの音)での終わりです。生徒さん、何の意識もなく普通に弾かれたと思う のですが、聴いていると結構な大きな音が出てしまいました。生徒さん自身も大きな音だと感じたようで弾き直しをされましたが、あんまり変わっていない?ピアノの 鍵盤って、上から指を距離をつけて落としてしまうと、力を入れていないようでも勢いがついて、ピアノの音は大きくなってしまいます。鋭く大きな音が欲しい時には それでも良いのですが、今回のように優しい感じの音を出したい時には、鍵盤の上に置いた指をそっと下ろして弾きましょう。

縦の動きで指を下ろして弾くと、 はっきりとした音が出ますし、鍵盤に対してそっと指を下ろすと、やわらかな音が出ます。鍵盤に対する指の持っていき方で音が変わります。生徒さんにそのようなお話を してから弾いていただいたところ、「音が全然違いますね」と、おっしゃっていました。その時その時で、どんな音を出したいのかを考え、その音を出すためにはどんな 指で弾いたら良いのかを考えていくと、自分の出したい音に近づけることができると思います。なかなか、弾くことに必死な間は指の持っていき方までを考えることは 難しいかもしれませんが、その曲に慣れてくると、弾くことだけでなく指のことや音の大きさのことにも意識ができるようになっていきます。まずは、演奏すること自体に 慣れて、自然と指のことにも意識が向くようにしていくと良いでしょう。

小学生の生徒さんたちと行うクリスマス会。既に何名かの生徒さんからは、出席のお返事をいただいています。楽しいクリスマス会にしたいと思います。

楽しく過ごすのはもちろんですが、クリスマス会では1人2曲の演奏を披露することが決まり。やはりピアノ教室のクリスマス会ですからね。余裕のある

生徒さんは、クリスマス会用に演奏曲を練習中ですが、演奏曲は日頃の練習曲でOKですので、自分の練習状況を考えて決めてもらえれば良いと思います。

小学生の生徒さんたちと行うクリスマス会。既に何名かの生徒さんからは、出席のお返事をいただいています。楽しいクリスマス会にしたいと思います。

楽しく過ごすのはもちろんですが、クリスマス会では1人2曲の演奏を披露することが決まり。やはりピアノ教室のクリスマス会ですからね。余裕のある

生徒さんは、クリスマス会用に演奏曲を練習中ですが、演奏曲は日頃の練習曲でOKですので、自分の練習状況を考えて決めてもらえれば良いと思います。

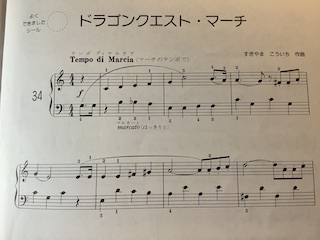

小学1年生の生徒さんは、「ドラクエ」の曲を弾きたいと自らリクエスト。私はゲームの中身は知りませんが、曲は素敵な曲だと思っています。 カッコイイ曲です。リズムの取りにくさはありますが、よく知った曲ですし、練習熱心な生徒さんなので弾けると思います。・・・・・と、思ったのですが、 生徒さん、やってしまいました(泣)知った曲あるある。雰囲気で弾いてしまっています。リズムが変になっていたり、音を何気に多く弾いてみたり、 スタッカートもそうでない音も一緒になっていたり・・・・。知っている曲だから早く弾けるようになりたくて、練習も前のめり?になってしまうと思うの ですが、せっかく自分で楽譜を読める力をつけてきたのに、雰囲気じゃなく最初から正しく弾いて欲しいよ💢

きっと生徒さん自身も、知っている曲 だから正しく弾けている・・・と、思ったのかもしれません。レッスンでは正しいのか正しくないのか、聴いていればすぐわかりますが、自分では正しいと思って 弾いているので分かりにくいですよね?そんな時は、一度メトロノームに合わせて弾いてみましょう。メトロノームは嘘をつかないので(笑)、そのメトロノームに 合わせて弾くことができていなければ正しくありません。少なくともリズムの間違いに気がつくはず。っていうか、間違っています。「そんなことでは、クリスマス会で 弾かせられません」の、弾かせない宣言をした私。私って怖い?いやいや、正しく弾いて欲しいだけ。数えながら丁寧に楽譜をみてくださいね。すぐに弾けるように なりますから。ファイト!

生徒さんが間違えて弾いてしまった 左手の点・は、付点2分音符の・です。今までにも付点2分音符は何度も弾いているし、長さも3拍伸ばすことがわかっています。それなのに今回は、スタッカートで弾いてきてしまい ました。生徒さん自身も「勝手にジャンプしてしまった!」と、反省。生徒さんたちへはスタッカートの弾き方を「縄跳びをするときのジャンプ」「熱い鍋を触った時のびっくり した感じ」など、生徒さんの経験に合わせてお話しさせてもらっています。こちらの生徒さんは、小学低学年の生徒さんなので、縄跳びをする時の「ジャンプ」で、スタッカートを イメージしてもらいました。ですから「勝手にジャンプ」という表現になったのですね。

スタッカートの・も、付点2分音符の・も、見た目は同じ・です。ではその違いは どこにあるのでしょうか?同じ・なのですが、その・が書いてある場所が違うのです。音符のどこに書いてあるのか・音符のどこについているのか、で、判断をするようにしなければ なりません。スタッカートの・は音符の上か下についていますし、付点の・は音符の横についています。違いはたったこれだけ。楽譜をよく見て判断するようにしなければなりません。 音やリズム・指番号も含めて、楽譜をよく読み解く力をつけていくようにしたいですね。余談ですが、スラーとタイも記号的には同じ記号で書かれていますが、この違いはわかる でしょうか?これもまた、楽譜をよく見ていないと間違ってしまいます。楽譜を正しく見る力、養っていきましょう。

前回のレッスンでは数えながら 弾いていなかったために、片手でも3拍子で弾けていませんでしたが、今週は片手づつ3拍子で弾くことができていました。じゃ、両手だね・・・とは簡単に弾かせてくれないのも ピアノです。「1小節だけ両手で弾いてみない?」「1小節だけ?」「そう。1小節でいいよ〜」と、ゆる〜く1小節だけレッスン。1小節は弾けるんです。大抵の生徒さんは、 1小節だけと聞くと弾いてくれますし弾けます。その弾けている1小節を何度か弾いてもらってから、また次の1小節だけを弾いてもらいます。1小節づつが上手に弾けることを 確認したら「今の所、続けて弾いてみようか!」と、2小節レッスンへ。この方法だと2小節が弾けるようになります。そんなこんなを繰り返して、結局生徒さんは、4小節を 続けて弾けるところまで進みました。余程嬉しかったのか、「お母さんにも聴いてもらう」と言って、レッスンが終了。乗り気でなかった両手練習が先に進みました。

ピアノは思うように弾けなくなると、あまり楽しいものではありません。年齢の大きな生徒さんならば、そう言ったことも分かりきっているので気持ちをコントロールすることも できるようになりますが、未就学児の生徒さんにはちょっと難しいかもですね。そんな時は1小節づつの小さな単位に分けて、弾けるところを何度も弾いてもらうことで自信に つなげていくことも一つの方法です。弾けるとピアノは楽しくなりますから、それを何度も繰り返していきましょう。1つ1つの積み重ねで弾けるようになっていくピアノです。 自分の練習ペースで続けてもらえたらと思います。

生徒さんの気持ち的には、いつもよりも上手な演奏・これまでで1番上手な演奏ができれば 良い、そういう演奏をしたい・・・というのが本音だと思います。もちろん、そうできれば良いですね。でも、その気持ちを背負いすぎて、逆に空回りしてしまっては 大変です。だから、いつもと一緒でいいのです。いつも通りが1番。大体、そんなに下手な仕上がりにしていませんし。下手なままでは弾かせてません💢その曲らしい 演奏をするために練習を積んできたわけですから、本番のステージでは堂々と丁寧に、いつも通りで良いのです。結果、中学生の生徒さんたち、堂々と素晴らしい演奏が できていました。

今週末は、所沢でピティナ・ステップが行われます。最後のレッスンが終了した生徒さんもいらっしゃいます。ステップでの演奏も 同じこと。いつも通りの演奏を目指しましょう。1週間を切った今の状態で、皆さん上手に弾かれていますから、先日もお話をした「本番1回練習」を取り入れて、当日 さながらの練習を行うと良いでしょう。ちょっとくらいミスをしたからと言って何てことはありません。舞台は楽しんだ者勝ちです。ドキドキする気持ちも全部引っくるめて 楽しみましょう。いつもより・・・ではなくいつもと一緒・・・の演奏を!

ピアノ演奏で1番難しいのは、スラー弾きかもしれません。スラーとは、音をつなげて綺麗に弾くこと。小さな生徒さんでもスラーの意味は理解してくださっていますから、スラー

そのものの弾き方は出来ています。音をつなげて弾くということは、指を交替しながら、次の指がピアノの鍵盤を弾く時に交替で指を離すこと。片手練習をしていただいている

時に弾き方の確認をすると、上手に出来ています。問題は両手で演奏する時に、そのスラー弾きが崩れてしまうことです。

ピアノ演奏で1番難しいのは、スラー弾きかもしれません。スラーとは、音をつなげて綺麗に弾くこと。小さな生徒さんでもスラーの意味は理解してくださっていますから、スラー

そのものの弾き方は出来ています。音をつなげて弾くということは、指を交替しながら、次の指がピアノの鍵盤を弾く時に交替で指を離すこと。片手練習をしていただいている

時に弾き方の確認をすると、上手に出来ています。問題は両手で演奏する時に、そのスラー弾きが崩れてしまうことです。右手にスラーのついた曲があります。音の 並びで言うと ミソドレミ の右手に、左手の音は低いド。左手の音を弾くタイミングは、右手のミの音のところ。実は左手にはスラーの記号はありませんが、 基本的には、ピアノってスラーが書いていなくても綺麗に音をつなげて弾きます。1音1音ブチブチと音を切ってわざわざ弾きません。生徒さんたちにはいつも「チューリップ」の 曲を弾いて説明をするのですが、1音1音、音を切って弾きません。そのことを頭の中に入れてこちらの曲を弾く時に、右手はそのまま綺麗に弾くことができますが、左手はどうでしょう か?綺麗に弾きたいのですが、ドの音からドの音をもう一度弾かなければならないために、音が切れてしまいます。厳密に言うと、左手はスラーで弾けません。同じ音から同じ音を 弾く時には音を切らないと(指を完全に鍵盤から離さないと)もう一度音を出すことができないからです。まぁ、それは仕方のないこと。どう頑張ってもできないのですから。 そうするとどんな弾き方になるかというと、左手の2回目のドを弾くタイミングで、右手も音を切って弾いてしまうのです。要は、右手のレを弾いた後に左手と一緒になって音を 切ってしまう。左手につられて右手も無意識に切ってしまうことが多くみられます。何故かつられちゃうのですよね・・・。スラー弾きあるあるです。

慣れてくると、 スラー弾きも自由自在にできるようになるのですが、最初はかなり苦労をします。それはお子さんでも大人でもです。どうしても、もう片方の手につられて切ってしまったり、スラーの 終わりを切らずに そのまま進んでしまったり。スラーは音楽のまとまりであるので、必ず区切りを入れなければなりません。本読みと一緒。句読点で一瞬の息継ぎをすることと同じです。音楽の句読点で あることを意識して、スラーの弾き方を克服していきましょう。

中学生以上の大きな生徒さんたちになってくると、学校の制服で参加 される方も多いのですが、小さな生徒さんたちは、当日はいつもよりちょっとお洒落な衣装になることが多いです。そうすると、普段着ないような衣装・ 靴になりますから(ドレスなどを着用する場合は特にそう)腕の動きが悪くなったり、歩き方が変になってしまったり、途中で靴が脱げちゃいそう・・・に なってしまったり・・・・アクシデントもつきもの。着用当日に初めて着ました!の状態ですとアクシデントも起こりやすいので、必ず、当日の衣装で ピアノを演奏しておいて欲しいです。お子さんたちはサイズアウトになっていることもよくありますし。そして靴の確認も。履き慣れていない靴の場合は、 普通に歩くことができるかどうかも確認が必要です。大人では考えられないようなことで、お子さんたちはテンションが下がってしまいます。そうならない ために、当日の演奏環境を整えてあげて欲しいです。ある生徒さんは「ドレスはちくちくする」とおっしゃっていました。ドレスって綿製品でないことが多く、 肌に触れるとちくちくします。そう言ったことの確認も含めて、当日は気持ちよく演奏できるようにしてあげたいですね。

所沢のホールは、写真に ある舞台になりますが、ちょっとわかりにくいかもですが、客席がすり鉢状になっています。お客さんは上の位置から見下ろす感じでしょうか?とても豊かな 響きが感じられるホールです。それだけに良い思い出になって欲しいと思います。ホールや演奏会の雰囲気を感じて楽しんでいきましょう。ドキドキや緊張も 含めて楽しみたいですね。

どんな心持ちで演奏をしようが、 演奏者の自由ではあるのですが、それでも「聴いていただく・聴いてもらう」の気持ちは大切かな、と思います。聴いてもらう・・・の演奏はどのような 演奏かと言うと、やはり落ち着いて弾くことが大事。そわそわしたような慌てたような気持ちでの演奏では、聴いている人も落ち着かないもの。落ち着いて 聴いてもらうためには、演奏前の落ち着いた時間が必要であり、曲と曲の間も、ある程度の「間」が必要です。演奏者の中には、座った途端に弾き出して しまう人、1曲目と2曲目の境目がわからなかった人、弾き終わったらすぐに椅子から降りてしまった人など、「もったいないなぁ」と感じる人も多数いました。 せっかくの良い演奏も、これじゃ台無し。落ち着くことって重要です。

教室からの生徒さんの中には「また出たいです。すぐにでも出たいです」と、 早速次のステップ参加を楽しみにしている生徒さんも。「楽しかった」と、ほとんどの生徒さんがおっしゃっていましたが、それって、今まで頑張って 練習をした結果、自分の満足のいく演奏ができたからだと思います。演奏が終わった生徒さんたちはみんな、満面の笑み。本当に良かったです。また次の ステップを楽しみにしている生徒さんも、今よりも少しだけ難しい曲に挑戦できるよう、日頃の練習を頑張って進めて欲しいと思います。ステップに参加を された生徒さんたち、お疲れ様でした。そしてまた、張り切って練習に取り組んでいきましょう!