講師から

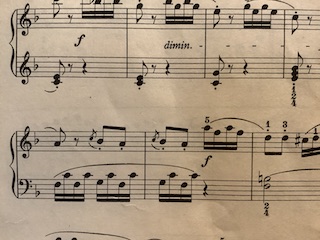

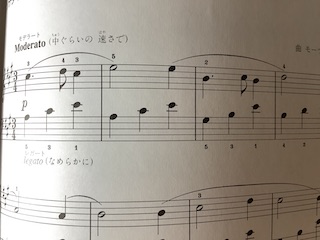

ベートーヴェンのソナチネ曲のレッスンでのこと。長調で書かれた明るい曲で、軽快に楽しくなるような曲です。スカッと爽快に?演奏ができるとい〜い感じ

なのですが・・・・。生徒さん自身も「どうしても明るい感じになりません。嫌いです」えええー!こんな楽しい曲なのに嫌い?まぁ、曲の好き嫌いは人それ

ぞれの好みですからなんとも言えませんが・・・・。生徒さんの演奏する曲を聴かせてもらうと・・・・うん、明るくない曲に仕上がっています。なんでそんなに

暗くなっちゃう?

ベートーヴェンのソナチネ曲のレッスンでのこと。長調で書かれた明るい曲で、軽快に楽しくなるような曲です。スカッと爽快に?演奏ができるとい〜い感じ

なのですが・・・・。生徒さん自身も「どうしても明るい感じになりません。嫌いです」えええー!こんな楽しい曲なのに嫌い?まぁ、曲の好き嫌いは人それ

ぞれの好みですからなんとも言えませんが・・・・。生徒さんの演奏する曲を聴かせてもらうと・・・・うん、明るくない曲に仕上がっています。なんでそんなに

暗くなっちゃう?この曲、写真ではわかりませんが、冒頭の第一音目で演奏の良し悪しがわかってしまう曲なんです。響きのある音で始まり、スタッカートで 曲がつながっていくのですが、まずそのスタッカートが暗い。なんだか下に向かっていくスタッカートで弾かれています。ズトン!と下に向かうスタッカート。 曲のあちらこちらにもスタッカートが散りばめられている曲ですが、全てのスタッカートが下に向かった音になっているために、暗い仕上がりになっているのです。 この曲、軽快に明るい曲なのに暗い曲になってしまっています。これが、この曲を暗くしている原因です。

スタッカートは、短く切って弾く音符です。 言葉で表せばそうなのですが、そのスタッカートの弾き方も曲によって変えなければなりません。曲の性格、メロディーの雰囲気から、その曲に合ったスタッカートの 弾き方をすることが大切。レッスン中のこちらの曲は、最初に言ったように明るくて軽快に進んでいく曲。だったら、そんな曲のスタッカートは明るい感じが欲しいです。 下に向かっていくスタッカートではなく、上に向かっていくスタッカートが欲しいところ。上に向かっていくと言うのは、弾いている手を上に上げることではなく、音の響きを 上に響かせるように、のこと。軽いスタッカートのこと。生徒さんには何度も聴いてもらって弾いてもらって、また聴いてもらって・・・を繰り返し行いました。 どんなふうに指を持っていったら自分の求める音が出せるのか?わかっていただけたようでした。

暗くなるスタッカートも明るくなるスタッカートも、 指の持っていき方の違いとしてはほんのちょっとです。ですが、その違いは大きな違いとなって現れます。スタッカートの弾き方ひとつで、随分と雰囲気が違う曲に なりました。自分が演奏する曲がどんな雰囲気で、どんな旋律が流れているのかを考えて、それに見合った音が出せるようになるといいと思います。音楽ってやっぱり 奥が深いです。

そんな年中の生徒さん、下にも妹さんがいらっしゃったりして、お母さんも忙しく音読み学習が思うように進んでいきません。でも、 音読みができなければピアノが進んでいきません。ト音記号のド、レ、ヘ音記号のド、シ、までの音を覚えてくださっているのですが、その他の 音がサッパリ・・・・だとお母様。とりあえずミの音を覚えてもらおうと考えたのが音集め。レとミの音の違いを生徒さんに説明をして、10枚ほど 用意したレ・ミの音符カードを、バラバラな状態から同じ音を集めてもらうことにしました。目で見て集めるだけではなく、声に出しながら「レ」 「ミ」と言いながら集めてもらいます。目でも違いを確認しながら声にも出してもらう作戦です。音を見ながら声に出していくことで、より定着 させていきます。これ、結構重要です。

音は「かん」の音と「せん」の音に分かれています。かん、せん、かん、せん・・・と言う具合に 交代で音の階段ができていますから、何番目の線の音なのか?何番目と何番目の線の間の音なのか?それを見極めなければなりません。一度にいくつもの 音の学習が難しいようであれば、今回のように1音づつの学習でもいいと思います。どこかどう違うから音が違うのか?違いをはっきりと説明 して、生徒さんにも説明してもらうようにすると、理解が深まると思います。インプットもするけれどアウトプットもしてもらう。生徒さん自身が 納得して進めなければ、結局は行き詰まってしまいます。ト音記号の「レミちゃん」が理解できたら、次はヘ音記号の「シラちゃん」の学習です。 ピアノ学習はまだまだ始まったばかりです。1つ1つ理解をして進めていきたいですね。

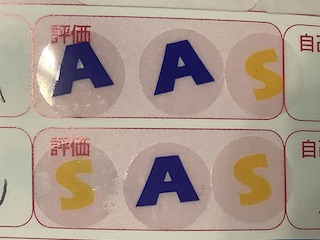

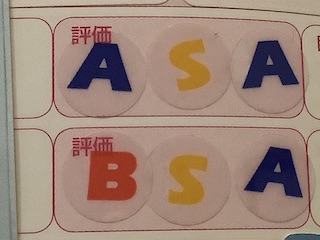

先日のピティナ・ステップに参加をされた生徒さんの、講評用紙を見せていただいています。まだ全員の講評用紙を見たわけではありませんが、1番早くに見せて

いただいた、小学1年生の生徒さんの評価にただただびっくり。S評価が3つも。S評価はもらうことが難しい評価でもあります。こちらがSを望んで、自分でも

満足のいく演奏ができたとしても、S評価はいただけないことも多いです。それだけに憧れの評価でもあります。

先日のピティナ・ステップに参加をされた生徒さんの、講評用紙を見せていただいています。まだ全員の講評用紙を見たわけではありませんが、1番早くに見せて

いただいた、小学1年生の生徒さんの評価にただただびっくり。S評価が3つも。S評価はもらうことが難しい評価でもあります。こちらがSを望んで、自分でも

満足のいく演奏ができたとしても、S評価はいただけないことも多いです。それだけに憧れの評価でもあります。では、そのS評価とは、どのような 評価なのかと言うと、「感動の度合いが非常に大きな演奏」という位置付けです。Sの次の評価はAですが、Aは、「テクニックや音楽性にプラスがあった演奏」 という位置付けですから、A評価でも充分に誇れる演奏です。そんな中、S評価を3ついただけて、保護者の方もびっくり。いやぁ、私も初めて一度にSが3つも ある評価を見ました。もちろん、当日の生徒さんの演奏も聴かせていただきましたが、とても素晴らしい演奏でした。演奏前のコメントで「舞台で弾くことが 大好きです」と書いてあったように、「好き」が溢れている演奏でした。当初、スタッカートの弾き方で苦労をした生徒さん。スタッカート弾きの練習を重ねて きました。講評用紙にも、「ハリがあった」と書かれていましたが、見事に演奏曲を表現した生徒さんの演奏。がんばって練習をしてきた成果が現れた感じです。

もちろん、今回の評価は素直に喜んで良い評価です。・・・が、これが全てでもありません。絵画や音楽などの芸術分野は、答えが数字で表されるような ものではないので、見る人・聴く人の好みに左右されます。ある一定の「上手な演奏」であることは理解できても、感動したレベルかどうかは人それぞれ。ですから S評価がなかったからダメということでもありません。聴く人が違えば評価も違ってきますので、自分自身が満足のいく演奏を目指して、練習を重ねていきましょう。

先日、大人の生徒さんと一緒に連弾を楽しみました。「一緒にどうですか〜」と、声をかけていただき、生徒さんが楽譜を持って来られました。楽譜が立てやすいように台紙に

貼ってあり、ちょっとした心使いが嬉しくなる楽譜でした。連弾はレッスンというよりは、2人で本当に楽しんだ感じです。指もよく動く生徒さんですから、初めての合わせ

演奏でも合わないと言うこともなく、終始、楽しい演奏でした。

先日、大人の生徒さんと一緒に連弾を楽しみました。「一緒にどうですか〜」と、声をかけていただき、生徒さんが楽譜を持って来られました。楽譜が立てやすいように台紙に

貼ってあり、ちょっとした心使いが嬉しくなる楽譜でした。連弾はレッスンというよりは、2人で本当に楽しんだ感じです。指もよく動く生徒さんですから、初めての合わせ

演奏でも合わないと言うこともなく、終始、楽しい演奏でした。普段のレッスンでは、生徒さん(特にお子様の生徒さん)と連弾をすることがありませんので、連弾の 話をすることがありません。ここで、少し連弾の話を。連弾は1台のピアノに2人、3人・・・と一緒になって演奏することを言います。大抵は2人4手で行うことを連弾と呼んでいますが、 3人6手、4人8手なども行えます。ただし、人数の多い連弾の場合は、お子様限定になってしまうかなぁ。だって、大きな大人が4人なんて・・・できないことはありませんが窮屈 ではありませんか?ですから、2人で行うことが多い連弾です。高音部を担当する弾き手のことを「プリモ」、低音部を担当する弾き手のことは「セコンド」と言います。要は、 高い方と低い方なのですが、ぶっちゃけ、高い音域を演奏しているプリモがメロディーを担当することが多く、低い音域のセコンドが伴奏になっていることが多いです。連弾の 場合のペダルは、セコンドが担当します。先日の生徒さんとの連弾曲では、曲の冒頭は綺麗なメロディーをプリモだけが演奏する曲で、ペダルも入った曲でした。この場合、弾くのは プリモ、ペダルはセコンドなので、手と足は別の人状態。相手の音楽や弾き方の息を合わせないと難しい曲です。

メロディーを担当することが多いプリモは 音楽の花形ですが、伴奏を担当するからと言ってセコンドの方が簡単ではありません。むしろセコンドの弾き手は、その曲を引っ張る役割を果たしますので、音楽の要。プリモは、 セコンドの音楽に上手に乗って演奏できる人が向いています。最近のお子様向けや初心者さん向けの連弾の楽譜の中には、プリモとセコンドの両方にメロディーが書かれていて、 どちらを担当しても同じように楽しめる楽譜も出ていますから、お子様同士やお子様と保護者の方で楽しんでみるのも良いと思います。兄弟・姉妹での連弾でもいいですし、最近の 生徒さんの保護者の中には、ピアノを楽しんでいらっしゃるお母様もいらっしゃるので、一緒に連弾で楽しんでみてはいかがでしょうか?連弾は、相手の音楽・音に耳を傾けなければ なりませんし、自分勝手に弾くことができません。相手の音を聴きながら合わせることは、自分の音も聴くことにつながりますから、勉強にもなるはず。オススメです。

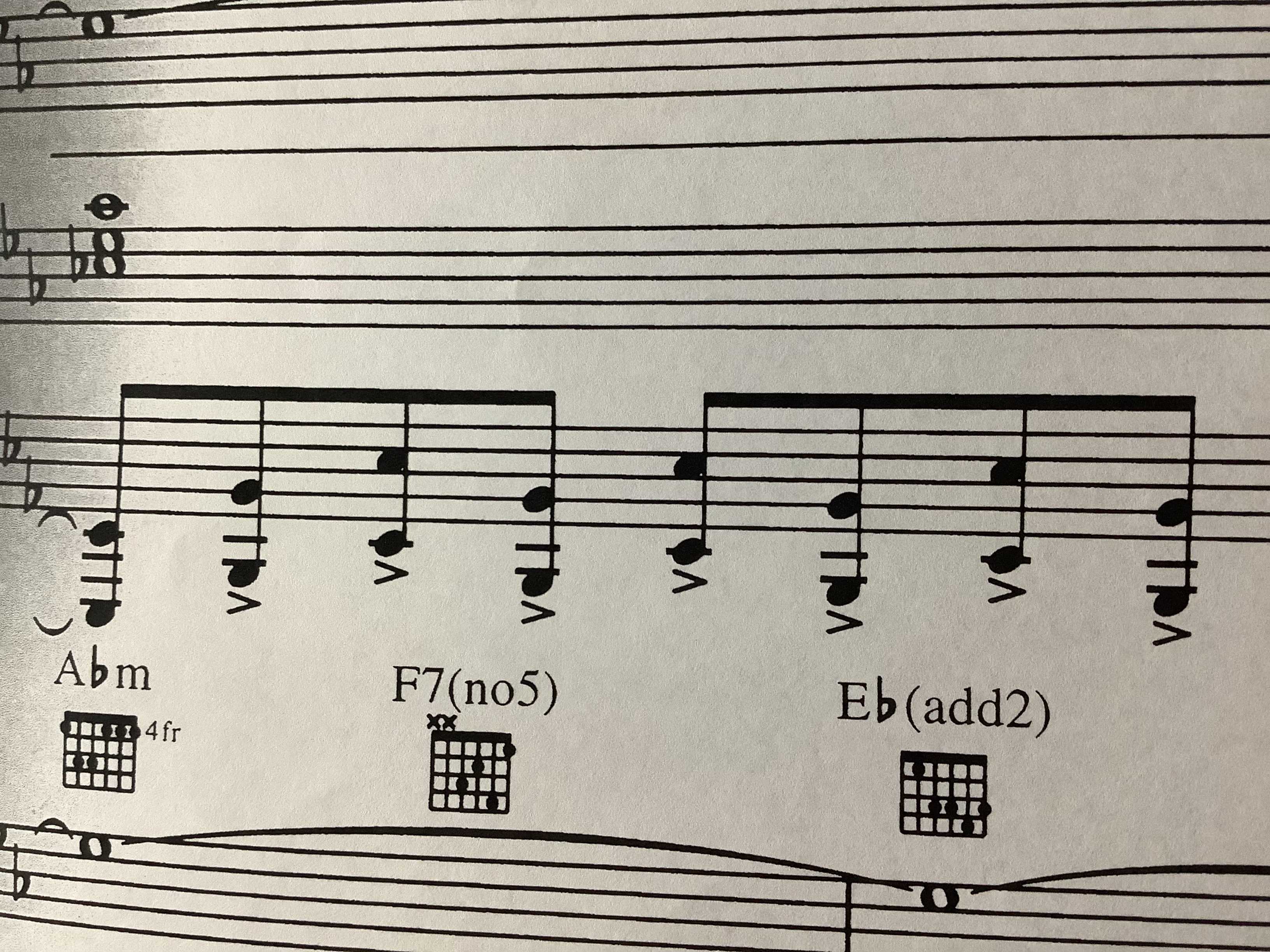

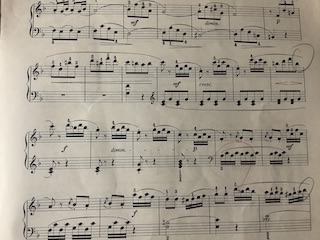

練習曲の中に、1オクターブの重音と離れた音の1オクターブの重音とで、手を行き来しながら弾くパッセージがよく出てきます。写真の楽譜のように弾くパッセージ。

写真に載っている音は、これまた弾きにくい黒鍵のシとミのオクターブを行ったり来たりの曲です。そもそも手が小さくて1オクターブが届かないと言う場合は、綺麗に

弾くも何も物理的に無理なので弾けません。ですが、そうでない場合は練習方法に工夫をしてみましょう。

練習曲の中に、1オクターブの重音と離れた音の1オクターブの重音とで、手を行き来しながら弾くパッセージがよく出てきます。写真の楽譜のように弾くパッセージ。

写真に載っている音は、これまた弾きにくい黒鍵のシとミのオクターブを行ったり来たりの曲です。そもそも手が小さくて1オクターブが届かないと言う場合は、綺麗に

弾くも何も物理的に無理なので弾けません。ですが、そうでない場合は練習方法に工夫をしてみましょう。このパーセージを弾いている生徒さんは大人の 生徒さんで、指の長さも十分にありますし1オクターブが届かないなんてことはありません。でも何だか音が決まらない。もちろん楽譜に書いてある通りの練習を 重ねるのですが、それでも音が決まってくれない場合は、1オクターブの練習をするのではなく、一度単音に戻して単音だけの練習をしてみましょう。1オクターブを 弾いているわけですから使っている指は1と5です。そこで、まず1番で弾く音だけで行ったり来たり練習をしましょう。次に5番で弾く音だけの行ったり来たり練習。 黒鍵でも白鍵でも、1オクターブの行ったり来たりは難しいもの。それが速く弾かなければならない場合だと、余計に難しいです。ですから1つづつの指の距離感を 掴むようにするとよいでしょう。

今回のような1オクターブの行ったり来たりの練習方法は、例えば3度の重音が順番に移動するパッセージでも同じ練習が できます。実際の曲で例えを出すとしたら、ブルグミュラー25の練習曲のNo.4の曲に出てくる3度の重音で下りてくる部分がそうです。最初からミスなく弾ける場合は 特別な練習方法を試さなくても構いませんが、練習をしているけれど音が決まらない場合には、今回のような単音だけの練習を取り入れてみると良いです。1本1本の 指の動きがより理解ができて、ミスが少なくなると思います。曲のレベルが進んでいくと難しい弾き方が出てくるようになりますから、いつもと違う練習を取り入れて、 スムーズに弾けるようにしていきましょう。

スラーって、国語の教科書に出てくる文章と一緒です。「今日は公園に行きましたとても楽しかったので 明日もいきたいです」生徒さんにもレッスン中に話をしていますが、この文章を一気に読むのはちょっと辛くありませんか?それに読みにくくないでしょうか? なぜ読みにくいのか?それは句読点がないから。句点の(。)と読点の(、)がないことで、わかりにくい文章になっています。スラーもこれと一緒。楽譜の中の スラーは句読点の役割を果たしています。そう、音楽のまとまりを知らせてくれている重要な記号です。文章を読む場合は息継ぎがないと読めませんが、ピアノの 演奏は、指が息継ぎをする必要がなくずっと弾いていられるので、スラーを無視しても弾けてしまいます。ですが、音楽のまとまりを考えると、その弾き方では アウトです。

スラーの弾き方については、かなり厳しくレッスンをしています。いや、厳しいのではなく正確にレッスンをしています。でも、他の ピアノの先生も同じだと思います。「スラーなんかどうでもいいわよ。勝手に弾いちゃって」なんておっしゃる先生はいらっしゃらないと思います。皆さんが 憧れるショパンの曲でも、スラーを無視しては聴いていられません。楽譜をよく見てスラーや音楽のまとまりを理解して、どんなスラー弾きにも対応できるように していきましょう。

メロディーの歌わせ方について、レッスン中に様々な声かけをしています。拍子感を出すために1拍目の音をちょっと出す、特別な指定がない曲の上行の音楽は、

だんだん大きく弾く、逆に下行の音楽はだんだん小さく弾く、フレーズの最後の音は小さめに優しく弾く・・・など強弱のつけ方のいろいろをお話ししています。

ですが、それは絶対ではありません。んん?じゃ、どうしたら良いの?

メロディーの歌わせ方について、レッスン中に様々な声かけをしています。拍子感を出すために1拍目の音をちょっと出す、特別な指定がない曲の上行の音楽は、

だんだん大きく弾く、逆に下行の音楽はだんだん小さく弾く、フレーズの最後の音は小さめに優しく弾く・・・など強弱のつけ方のいろいろをお話ししています。

ですが、それは絶対ではありません。んん?じゃ、どうしたら良いの?もちろん、基本的には先ほどの内容を頭に入れて演奏をします。例えば写真の 楽譜のように、曲の冒頭のスラーが1拍目の音で切れている場合、1拍目の音は大きくだから・・・と思って大きな音で弾いてしまうとどうでしょうか? 音楽的には綺麗なメロディーではないと思います。ドスン!と最後の音を大きく弾いてしまうと、それは「尻もち音楽」になってしまいます。格好のよいもの ではありません。むしろ格好悪い。この場合は、音楽的にどのように歌わせたいかを考えて、1拍目の音ですがやさしく落ち着かせるべきです。優先に考える ことは音楽の綺麗さ。メロディーをいかに美しく歌わせるか・・・を考えて弾き方を自分で選択できるようになると良いでしょう。

どんなふうに 演奏をしたら良い感じの演奏になるか、は、その曲を本当に弾きこなさないとわかりません。ミスタッチをしていたり、音が正しく弾けていない間は、メロディーの 歌わせ方のことまで考えが及ばないと思います。このメロディーだったらこの歌わせ方が良い・・・とか、自分の中で様々な弾き方を試してみて弾き方の選択が できるようになると良いと思います。自分の演奏を客観的に聴けない場合は、演奏を録音してみるとよくわかります。自分ではそんなつもりの演奏をしていなくても、 録音は正直です。様々なことを気づかせてくれることもあります。綺麗に歌えているかどうか、お試しを。

10月末に行われたピティナ・ステップの講評が全て揃いました。5段階評価で判断される成績ですが、成績が全てではありませんよ、といつも言っていますが、

それでも良い評価をいただけると嬉しいもの。結果から言うと、今回のステップでは教室から参加された全ての生徒さんにS評価がありました。いつもより

長い期間の練習ができて深く掘り下げて練習ができたこともあると思いますが、長い期間あったからと言って、中弛みを起こしてしまう生徒さんもいらっしゃったり

など、それぞれに課題を克服されての参加でした。S評価は欲しくてもいただけることが少ない評価だけに、生徒さんたちの日頃の努力が実った形になったと

思います。これからの練習も頑張ってほしいと思います。

10月末に行われたピティナ・ステップの講評が全て揃いました。5段階評価で判断される成績ですが、成績が全てではありませんよ、といつも言っていますが、

それでも良い評価をいただけると嬉しいもの。結果から言うと、今回のステップでは教室から参加された全ての生徒さんにS評価がありました。いつもより

長い期間の練習ができて深く掘り下げて練習ができたこともあると思いますが、長い期間あったからと言って、中弛みを起こしてしまう生徒さんもいらっしゃったり

など、それぞれに課題を克服されての参加でした。S評価は欲しくてもいただけることが少ない評価だけに、生徒さんたちの日頃の努力が実った形になったと

思います。これからの練習も頑張ってほしいと思います。そんな中、またしても考えさせられる評価をいただいた生徒さん。2曲の曲を演奏する ステップ、評価の1段目は1曲目、2段目は2曲目です。3人の先生による評価になっていて、縦に評価をみると左端から1 人目、真ん中が2人目、右端は3人目の 先生の評価になります。この生徒さんの場合、真ん中の先生は2曲ともにS評価、2曲目の曲はSからBまでとそれぞれが違う評価になっています。B評価が悪い 評価ということではありません。B評価は平均値であり十分に上手ですよ!の評価。A、Sとなっていくにつれてプラス要素が増えていく評価になります。 こんなに違うもの?

私は参加した全ての教室の生徒さんの評価を見せてもらっていますから、どの先生の評価なのかわかっています。今回、面白いことに、 写真の生徒さんのS評価をつけてくださった先生は、他の生徒さんへはS評価がなかった先生でした。(もちろん、うちの教室の生徒さんの中の話ですけど) この生徒さんだけが、こちらの先生のS評価を2つも頂いたことになります。実はこちらの先生、演奏会を開かれるほどの先生です。だからどうということは ありませんが、講評にもタッチが素晴らしいと書いてありました。そうなんです!ここから先は私の感想ですが、この生徒さん、小学1年生で小さな生徒さんですが、 ピアノのタッチは恐らく1番しっかりしていると思います。どの曲を弾いていてもブレません。タッチは素晴らしいのですが、それは別の見方をすると、指の筋力が 発達していない小さな年齢では、大きな音が出にくい傾向にあります。力で弾くことをしないために、音の大きさは小さいのです。生徒さんはピアノレッスンの 最初から自宅にピアノがありましたから、タッチはピアノでの練習によって養われたものだと思います。これは年齢が大きくなっていくと、大きな音も出るように なるのですが、小さい間は仕方がないかなぁと思います。今回S評価をつけてくださった先生は、生徒さんの弾く姿を見てタッチの素晴らしさに気がつかれたの かな、と思います。

私は毎週毎週、生徒さんの弾く姿を見ていますから、タッチの良し悪しはわかりますが、たった何分かの舞台で(小さな生徒さん なら尚のこと演奏時間が短いですから・・・)そこに気がつけていただいことは嬉しく思います。評価をする先生も、講評を書きながらになりますから、音の 雰囲気だけで聴いて、小さな音で頼りなく聴こえてしまったのかもしれません。聴く側が何に重きを置くのかによっても評価が分かれてしまいます。評価を 受け取る側もなかなか難しい評価になります。ただ、ステップはコンクールとは違いますから、良いところは伸ばして、残念だったところは改善をして、今後の 練習に生かしていくようにしていきましょう。

生徒さんは、 公園で遊んでいる時に転んで骨折をしたとのこと。まぁ、そんなことよくあります。左手の骨折だったので、右手練習をしていた時に気がついたあること。それは、 生徒さんの練習曲が、骨折して固定されている指以外の指で弾ける曲であること。生徒さんも「あ〜、この曲弾けるかも・・・」と、弾き始めました。今回はたまたま 弾ける曲だったのですが、それでも何回も弾いてしまうと手にも負担がかかるでしょうから、1回のみの練習にしました。私、普段こわ〜い先生やっていますが、ケガを した指を酷使させるほど怖くはありません。その後、生徒さんとは右手の練習や音符カード、イメージ学習などをして、その日のレッスンを終了しました。

よく生徒さんの保護者との会話の中で「練習ができていないからレッスンを休みます」「ケガをしたから・・・・」と、レッスン自体をお休みされる場合がありますが、 生徒さんが元気で教室に来ることができる状態であれば、レッスンは休まないで来ていただきたいです。練習ができていなくたっていいじゃないですか?学校行事で 忙しかったり遊んでしまったりして、ピアノ練習ができないこともあると思います。練習ができていないからと言って、叱りつけることはありません。ケガをした場合でも、 ピアノを弾く以外のことで学習を進めたり、何ならお悩み相談?でもいいですよ。何かしらできることで進めていきますので、堂々とレッスンへは通っていただきたいと 思います。指骨折、早く治るといいですね。

曲の演奏は、その曲のイメージ・その曲の持つ雰囲気を表して演奏をします。軽快な明るい音楽なのに音がくすんでいたり、逆に力強い音楽なのに頼りなかったりでは、

物足りなさを感じます。曲名がついている曲は曲名から想像をします。劇の中で使われるミュージカル曲やアニメの曲などは、その曲が流れる背景がありますから、

想像もしやすいと思います。1番難しいのは曲名がない曲。この場合は、演奏した時の曲の雰囲気、音の響きなどから自分なりに物語を作ります。物語までおおげさな

ものでなくても、曲の雰囲気を感じて曲を組み立てていきましょう。

曲の演奏は、その曲のイメージ・その曲の持つ雰囲気を表して演奏をします。軽快な明るい音楽なのに音がくすんでいたり、逆に力強い音楽なのに頼りなかったりでは、

物足りなさを感じます。曲名がついている曲は曲名から想像をします。劇の中で使われるミュージカル曲やアニメの曲などは、その曲が流れる背景がありますから、

想像もしやすいと思います。1番難しいのは曲名がない曲。この場合は、演奏した時の曲の雰囲気、音の響きなどから自分なりに物語を作ります。物語までおおげさな

ものでなくても、曲の雰囲気を感じて曲を組み立てていきましょう。曲名があってもなくても、その曲を理解して演奏に結びつけるためには、その曲の 演奏がきちんとできていることが条件になります。音を間違えて何度も何度も弾き直している状態では、音の響きを聴くことに集中できません。どんな響きで音が 鳴っているのか、どんな音の動きになっているのか、これらは正しく演奏が出来ているからこそ聴き取れるもの。ですから、曲をどんなふうに演奏したら良いかな? と考える前に正しくミスなく弾くことに集中しましょう。

正しく弾けるようになったなら、自分の演奏を何度も何度も弾いて・聴いて、どの部分を聴かせたいのか? 聴いてもらいたいのか?を考えてみましょう。何度も曲を弾き込んでいると、他よりも聴かせたい・聴いてもらいところが出てくるはず。「ここは明るく弾きたい」 「ここは響きを聴いてもらいたい」など、欲もでてきます。あとは、その欲に従って求める音を探すだけ・・・・。って、簡単に書いていますが、この作業、本当に 難しいです。私も初めて弾く曲の練習は、他の人の演奏などを聴いてみますが、自分の中で納得する音がなかなか出せないこともあります。それでも何度も弾いていると、 こんな感じもありかな?とか、こっちの弾き方もいいかな?とか、だんだんと形になっていきます。他の人に何と言われようと、自分が納得する演奏ができれば いいのですが、それでも、その曲の持つ雰囲気は壊さないようにしたいですね。

楽譜通りに正しく演奏ができるようになったなら、そこから一歩先に進んで、 曲を理解するところまで考えてみましょう。小さな生徒さんたちが練習をしている短い曲でも、何かしらの曲の雰囲気を感じ取れると思います。日頃の練習がきちんと できている生徒さんは曲の理解を、曲がスラスラ弾けない生徒さんはスラスラ弾きを目指して練習に励むと良いと思います。

8月に入会された年長のピアノ男子の生徒さん、毎週たくさんの練習曲を 仕上げてくださいます。3~4ヶ月でこの辺りまで進むことはあまりないのですが、年長の生徒さんはあっという間にここまで進んで きました。そうして大抵の生徒さんが間違えたまま弾いてしまうこの曲を、さらりと正しい状態で弾いてしまいました。私、失礼な ことに、保護者の方が口添えをしてくださったのかと思ったのですが、生徒さん「何回か弾いていたら気がついた」とのこと。 へぇ〜自分で気がついたの?と、ちょっとびっくり。もちろん自分で気がついてほしいことなんです。楽譜を正しく読むことは身につけなければ ならないことなので、気がついてほしいですし、気がつくことが普通ではあるのですが、保護者の方の口添えもなく気がついたことは、 本当に素晴らしいと思いました。

右手がスタッカートになっている音で、ついつい左手もスタッカートに弾いてしまうのですが、 楽譜の通りに正しく演奏すると、左手の音は音の余韻が感じられなければならない音。スタッカートがついていない左手は、1拍分の長さが 残るはずなので、右手よりも鍵盤に長く留まっていなければなりません。これが最初から正しく弾けるということは、楽譜をきちんと見ている ということ。やるじゃありませんか!これから先、楽譜はもっともっと細かく指示が出されるようになります。スタッカートやスラーの 記号だけではなく、強弱記号や楽語も書かれるようになってきますから、正しく演奏をするためには何一つ見落としがあってはいけません。 楽譜を隅々まで見る力、養いたいですね。

教室のレッスンでも、ピアノで弾く前に 音読みをしてもらっています。普段は私が指で差しながら音読みをしてもらうことが多いのですが、本当は生徒さん自身の指で指差し確認を しながら音読みをする方が良いです。自分の手を使って声に出して行うことにより、脳の認知機能が活性化すると言われています。頭の中に 残りやすくなるということ。先日の生徒さんのレッスンでも、生徒さん本人に指差し確認をしながら音を読んでもらいました。まだ五線の 中の音読みが完全にできていない生徒さんなので、ピアノで音を出す前に音読みをしてもらっています。

自宅で宿題曲の練習を する時にも、必ず音読みをしていただくようにお話をしています。音ミスをしながらつっかえつっかえ弾いているような場合は、必ず音読みが 必要です。その音読みの時に、指差し確認をしながらの音読みをお願いします。何てことのない動作のように見える指差し確認ですが、効果は 絶大。同時に音符カードでの音読みにも力を入れて、楽に音読みができるようにしていきましょう。

教室から近い場所でのピティナ・ステップのご案内を、参加希望の生徒さんへお知らせしております。また、教室のホームページの

お知らせ欄にも、ステップの開催情報を載せてありますので、参加をしてみたいと考えられている生徒さんは、お知らせくだされば・・・と

思います。

先日ある生徒さんが、来年3月に行われる大泉学園ゆめりあホールでのステップに参加をされたいとのことだったのですが、 実は、このゆめりあホールでのステップは11月に入る前に申し込み締切になっています。今回ばかりは私も驚いたのですが、大泉学園・所沢・ 和光近辺で開催されるステップは、いつも早めに締切になる地区です。この辺り、人気が高い地区となっていて、通常の締切は開催の約1ヶ月前 となっていますが、大抵2ヶ月前には締切になることが多いです。ギリギリまで申し込みを受け付けている地区ではないので、その旨、お便りにも 記しているのですが、今回はまさかの4ヶ月以上も前の締切となってしまいました。こんなに早い段階での締切は私も初めてです。一体、どうし ちゃったのでしょう・・・・?

ピティナ・ステップの申し込みは、演奏曲を決めて事務局に申し込みをしますが、事務局に申し込みが 受理されて完了となります。その時点で、参加をするステップのレベルと演奏曲が決まることになりますが、レベルの変更はできませんが、演奏曲の 変更はステップ開催の1ヶ月前までならば変更が可能になっています。ですから、参加をすることを決めているのならば、申し込みだけは済ませて おく方が得策です。まだ申し込みまで期間があるから・・・と構えていると、今回のように4ヶ月前でも締切ってしまうからです。2月に行われる、 和光市のサンアゼリア小ホールのステップも、締切が間近ですから、これから演奏曲を決める生徒さんは間に合わないかな・・・と思います。

せっかくの「舞台でピアノを弾きたい」という生徒さんの気持ちが、申し込みが間に合わなかったことで叶えられなくなることは残念 ですから、予定などの条件がクリアできて参加の意思がある場合には、早めにお知らせください。そこから演奏曲の相談など始まりますから、申し込み までには1〜2週間、時間がかかってしまいます。どうしても参加曲が・・・となった場合でも、1ヶ月前まででしたら変更ができますので、お知らせ いただければと思います。来年度に向けてのステップもたくさん開催されると思いますので、機会を逃してしまった生徒さんは次の機会に期待しましょう。 ただし人気の地区ですからお早めに!

先日ある生徒さんが、来年3月に行われる大泉学園ゆめりあホールでのステップに参加をされたいとのことだったのですが、 実は、このゆめりあホールでのステップは11月に入る前に申し込み締切になっています。今回ばかりは私も驚いたのですが、大泉学園・所沢・ 和光近辺で開催されるステップは、いつも早めに締切になる地区です。この辺り、人気が高い地区となっていて、通常の締切は開催の約1ヶ月前 となっていますが、大抵2ヶ月前には締切になることが多いです。ギリギリまで申し込みを受け付けている地区ではないので、その旨、お便りにも 記しているのですが、今回はまさかの4ヶ月以上も前の締切となってしまいました。こんなに早い段階での締切は私も初めてです。一体、どうし ちゃったのでしょう・・・・?

ピティナ・ステップの申し込みは、演奏曲を決めて事務局に申し込みをしますが、事務局に申し込みが 受理されて完了となります。その時点で、参加をするステップのレベルと演奏曲が決まることになりますが、レベルの変更はできませんが、演奏曲の 変更はステップ開催の1ヶ月前までならば変更が可能になっています。ですから、参加をすることを決めているのならば、申し込みだけは済ませて おく方が得策です。まだ申し込みまで期間があるから・・・と構えていると、今回のように4ヶ月前でも締切ってしまうからです。2月に行われる、 和光市のサンアゼリア小ホールのステップも、締切が間近ですから、これから演奏曲を決める生徒さんは間に合わないかな・・・と思います。

せっかくの「舞台でピアノを弾きたい」という生徒さんの気持ちが、申し込みが間に合わなかったことで叶えられなくなることは残念 ですから、予定などの条件がクリアできて参加の意思がある場合には、早めにお知らせください。そこから演奏曲の相談など始まりますから、申し込み までには1〜2週間、時間がかかってしまいます。どうしても参加曲が・・・となった場合でも、1ヶ月前まででしたら変更ができますので、お知らせ いただければと思います。来年度に向けてのステップもたくさん開催されると思いますので、機会を逃してしまった生徒さんは次の機会に期待しましょう。 ただし人気の地区ですからお早めに!

「どうせ、勉強ばっかりずっとできないし・・・。ピアノは続けます」と、中学3年生の生徒さんが、ピアノを辞めずに続ける決断をされました。

生徒さんは、10月の合唱コンクールでピアノ伴奏を務めたばかり。高校受験までは3~4ヶ月というところでしょうか?受験勉強も佳境です。

生徒さん自身も言っているように、勉強が大変だからと言って24時間、勉強ばかりもできません。・・・というか、集中力が保てません。 ちょっとした息抜き・遊びも必要だと思いますし、ボ〜ッとする時間だって必要になることもあると思います。何でもそうですが、同じことばかり 何時間も何時間も続けていても、効率も悪くなるでしょうし・・・・。そんな時にちょっとピアノを・・・の感覚かもしれませんが、勉強の合間に ピアノをポロンポロン・・・と弾くのも有りかもですね。そんな受験期の生徒さんのレッスンは、基本的には生徒さんの希望に沿ったレッスンになり ます。今回の生徒さんは、生徒さんのお母さんが弾いてほしいと言っていた曲や、自分が弾きたいと思う曲を選択することになりました。基本的には、 自宅練習をしなくても良しとしていますから、レッスン時間中に集中して弾いていくことになります。

現在、高校生の生徒さんも在籍して いますが、その生徒さんたちも受験だからと言ってお休みをされたわけではありません。少し弾けない週もあったりしましたが、普段通りのレッスンを した生徒さんもいらっしゃれば、合唱コンクールの伴奏が終わって卒業式の合唱伴奏の練習に入った生徒さん、ジブリの曲集を1冊持ち込んでレッスン 時間中に集中した譜読みを披露した生徒さんなど様々。受験でピアノを辞めるのではなく、自分なりのやり方で続けてきた生徒さんばかり。それで、 自分の希望する高校へ合格した生徒さんです。うまい具合に時間を使って、メリハリのついた受験期を過ごされたのですね。

ある高校生の 生徒さんに、高校受験のピアノって大変だった?と、聞いてみました。生徒さんは苦笑いしながら「ここ(ピアノ教室)が息抜きになった笑」と、言って いました。息抜き?ちょっとした愚痴も話せて、ゆる〜くピアノを弾いて・・・・帰ったら自宅や塾でがっつり勉強をする・・・・。塾では息抜きが できないから・・・。そりゃそうだ!塾では息を抜くことはできませんね。ずっと気を張っているのはやっぱりきついです。どこかでゆる〜く過ごせる 環境も必要です。それがピアノだったと言うことだけ。ゆる〜い?中学3年生のピアノレッスンが始まります。

生徒さん自身も言っているように、勉強が大変だからと言って24時間、勉強ばかりもできません。・・・というか、集中力が保てません。 ちょっとした息抜き・遊びも必要だと思いますし、ボ〜ッとする時間だって必要になることもあると思います。何でもそうですが、同じことばかり 何時間も何時間も続けていても、効率も悪くなるでしょうし・・・・。そんな時にちょっとピアノを・・・の感覚かもしれませんが、勉強の合間に ピアノをポロンポロン・・・と弾くのも有りかもですね。そんな受験期の生徒さんのレッスンは、基本的には生徒さんの希望に沿ったレッスンになり ます。今回の生徒さんは、生徒さんのお母さんが弾いてほしいと言っていた曲や、自分が弾きたいと思う曲を選択することになりました。基本的には、 自宅練習をしなくても良しとしていますから、レッスン時間中に集中して弾いていくことになります。

現在、高校生の生徒さんも在籍して いますが、その生徒さんたちも受験だからと言ってお休みをされたわけではありません。少し弾けない週もあったりしましたが、普段通りのレッスンを した生徒さんもいらっしゃれば、合唱コンクールの伴奏が終わって卒業式の合唱伴奏の練習に入った生徒さん、ジブリの曲集を1冊持ち込んでレッスン 時間中に集中した譜読みを披露した生徒さんなど様々。受験でピアノを辞めるのではなく、自分なりのやり方で続けてきた生徒さんばかり。それで、 自分の希望する高校へ合格した生徒さんです。うまい具合に時間を使って、メリハリのついた受験期を過ごされたのですね。

ある高校生の 生徒さんに、高校受験のピアノって大変だった?と、聞いてみました。生徒さんは苦笑いしながら「ここ(ピアノ教室)が息抜きになった笑」と、言って いました。息抜き?ちょっとした愚痴も話せて、ゆる〜くピアノを弾いて・・・・帰ったら自宅や塾でがっつり勉強をする・・・・。塾では息抜きが できないから・・・。そりゃそうだ!塾では息を抜くことはできませんね。ずっと気を張っているのはやっぱりきついです。どこかでゆる〜く過ごせる 環境も必要です。それがピアノだったと言うことだけ。ゆる〜い?中学3年生のピアノレッスンが始まります。

先日も保護者の方からペダルについての質問がありましたが、ピアノ本体についているペダルを直で踏めるように なるのは、身長が140㎝を過ぎたあたりからとなります。それは物理的に踏めるかどうかの問題ではなく、姿勢が正しい状態で ペダルを踏むためには、ある程度の身長が必要になるからです。そのラインが140㎝。ピアノを弾くときの腕が、極端に落ちたままでは 良い音が出せません。腕とピアノの鍵盤の位置がまっすぐな状態でペダルを踏んでもらいたいと思います。

小学校低学年までで ピアノ学習を始めた場合、大抵の生徒さんは身長が140㎝になる前にペダル曲の練習に入ってしまいます。そうすると、直ではまだペダルが 踏めない状態ですから、教室に設置しているようなペダル付き足台が必要になってきます。ペダルの練習は、教室ではもちろん自宅練習が 必要になりますので、このペダル付き足台のご用意が必須です。ただ、金額的にお安いものではありませんから、ご用意の案内はさせて もらいますが、用意する・しないはご家庭の判断です。用意していただけるのであれば小さな生徒さんでもペダル練習を行いますし、用意が できない場合は、生徒さんの身長が伸びるまで、ペダルの練習はお預けとなります。

先日のピティナ・ステップでの全体講評の中で、 できるだけ小さい時からペダルには慣れてほしい、とある先生がおっしゃっていましたが、私も個人的には早くから取り入れたいと思います。 綺麗に踏むためには時間がかかりますし、なかなか足も言うことを聞いてくれない・・・笑。早くから取り組むことで、慣れも早くなります。 そろそろペダルの練習を・・・と思われる生徒さんには、保護者の方へお話をさせてもらっています。自宅にご用意ができている生徒さんが いらっしゃれば声をかけてください。

私の教室での方針として、学校の曲でも何でも、 レッスンをすることはOKにしていますから、学校で受けるオーデション曲など、わからないことがあってもなくても持ち込んでいただいてOKです。ただし、 学校で受ける曲の楽譜の写し(コピー)を用意して持ってきてもらいたいです。生徒さん用とは別に私にも提出をしていただくようにしています。過去には リコーダーのレッスンもしました。リコーダーについては、生徒さんにリコーダーを持ってきてもらうことになりますが、それで構わなければレッスンをします。

中学生・高校生の合唱コンクールの伴奏曲のレッスンについても、生徒さんたちへは楽譜の写しを持ってきていただいています。今は小さい頃からピアノの 習い事をされているお子様が多く、学校でピアノ伴奏の活躍をしようと思えばライバルも多いです。より正確に演奏をしてオーデションに残らなければ活躍することが 難しくなりますから、学校の音楽で困ったことや気になることがあるような場合は、遠慮なくご相談ください。学校で演奏したい気持ちがあって練習を頑張れる生徒さん でしたら、一緒に頑張りたいと思います。生徒さんの弾きたい気持ち、応援します。

フェルマータは、先ほども書いた通り長く伸ばす記号ですが、おおよそ2倍の長さを伸ばす記号になります。ですから、フェルマータが ついている音符の長さによって違ってきます。1つ伸ばす音符の4分音符にフェルマータが書いてあれば約2拍、4拍伸ばす全音符に フェルマータが書いてあれば約8拍伸ばすことになります。決まりとしてはそうなのですが、「約」と言う言葉がついているように、 曲の中で使われる場合には、演奏者の考えによって2倍よりも長くなったり短くなったりします。自分がどのくらい伸ばしたいのか、 どのくらいの音の余韻が欲しいのか、それぞれの考えで演奏をするからです。ですから、基本は2倍。これが正解です。

実は短く切って弾くスタッカートも、ただただ短くピョンピョン!と短く切るのではなく、スタッカートの場合は、書いてある音符の 半分の長さが目安になります。スタッカートの最初の学習では、とりあえず短く切って弾くことを学んでいきますが、練習曲が 進んでいくと、8分音符のスタッカートや4分音符のスタッカートの弾き分けが必要になってきます。スタッカートがついている 音符が違うのに音の余韻は一緒・・・・なんてことありませんから。

ピアノ学習も進んでいけば、音や音符の長さだけでは なく、様々な記号や楽語が出てくるようになります。それらを注意して演奏することが、その曲を表現することになりますから、全く 無視をして弾くことはできません。楽譜の中にさりげなく?書いてある記号です。見落とさないようにしていきましょう。

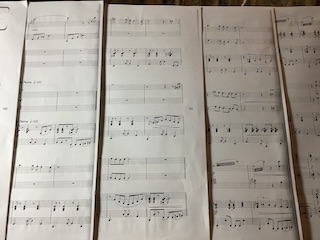

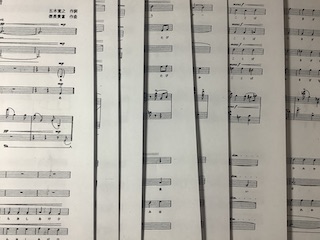

高校生の生徒さんが、合唱コンクールの曲の伴奏を持ち込んでいらっしゃいました。「高校だけあって難しいです」との

ことですが、うんうん、私もそう思います。そして曲が長い。混声四部合唱の楽譜なので、1ページが2段の楽譜なのですが、

それでも楽譜は20ページ。さすが高校生!

高校生の生徒さんが、合唱コンクールの曲の伴奏を持ち込んでいらっしゃいました。「高校だけあって難しいです」との

ことですが、うんうん、私もそう思います。そして曲が長い。混声四部合唱の楽譜なので、1ページが2段の楽譜なのですが、

それでも楽譜は20ページ。さすが高校生!今回、生徒さんが練習をする曲は「青春譜」と言う曲。こちらの曲は、 竹久夢二の「青春譜」と言う絵によせて歌詞が書かれている曲。作詞は五木寛之さん、作曲は信長貴富さん。参考までに 竹久夢二の絵を見てみましたが、ちょっと私には絵の良さがわからなくて・・・・。地面から手が出てきてるし・・・。 でも、詩はとても良いですよ。ちょうど高校生あたりの年代の人たちに向けた詩になっていますが、「がんばって生きて行こ〜う」 のような明るい感じではなくて、「今、この一瞬」を大切にするような深〜い詩で重みのある曲。そして、その詩に曲をつけたのが 信長さん。(知り合いでもないのに馴れ馴れしい?)いやいや、この信長さん、合唱界では大変有名な方。合唱曲の作曲や編曲を よくされているのですが、曲が綺麗。私は、ピアノ伴奏の目で見てしまうのですが、和声の扱いが何て言うか無調な感じがします。 これってぶっちゃけ、正しく楽譜が見れているのか見れていないのか分かりにくい曲。だけど不思議な感じで綺麗。まぁ、綺麗なのですが 弾きにくい曲。臨時記号が多いので弾きにくいのです。

さぁ、この弾きにくい曲をこれから練習する生徒さん。ただ、12月は どの高校も定期テストがある時期。テスト勉強も大切ですから、まずはテスト勉強に専念していただいて、テストが終わってから 本腰入れて練習になるのかな。それまではレッスン中に一緒に譜読みをする感じでしょうか?弾き込んでいかないと曲の良さも 理解できませんから、まずは正しい譜読みをやっていきましょ。

さて、12月の小学校最終日は、 小学生の生徒さんたちと行うクリスマス会になっています。今年は早い時期にご案内のお手紙をお渡ししていますから、 出欠票の提出をお忘れになっている保護者の方もいらっしゃるかなぁ?来週中には出欠票の提出をお願いいたします。 欠席される生徒さんは、12月もこれまで通りのレッスンになりますが、参加をされる生徒さんは、当日に演奏する曲を 決めてしまわないといけません。1人2曲の演奏をすることになっていますから、これまでのレッスン曲の中から選んで いただいて構いません。当日までにきちんと演奏ができるように準備をしましょう。

先日もある保護者の方より 用意していただくプレゼントの問い合わせがありましたが、1年生から6年生までの男女全員でプレゼント交換をします。 従って男女に関係のないものをご用意していただく必要があります。どちらかにかたよったキャラクターにならないように、 配慮をお願いしたいです。こじんまりとしたクリスマス会ですが、楽しい会になるように努めたいと思います。出欠票の提出が まだの生徒さんは、提出をお願いいたします。