講師から

ピアノを演奏している人を見ると、いいなぁ・素敵だなぁ・私も弾けるようになりたい・・・と憧れを持ってピアノを習い始める人っていると思います。

憧れるのは悪いことではありませんが、ピアノって憧れだけでは弾けるようになりません。1番大事なことはやる気。そのやる気は、目に見えるもので

あることをご存じですか?逆に言えば、やる気がないのかな?と言うことも目に見えるのです。

偉そうな物言いになってしまって申し訳ないの ですが、私はやる気がないのかな?と感じられる生徒さんには「ピアノを習うことを考えた方がいいのではありませんか?」と、お伝えすることが あります。だってお月謝を払ってやる気のないピアノを習うって、勿体無くないですか?ではそのやる気は、どんなところで感じられるのかと言うと・・・。 ある生徒さんは、レッスン回数の半分近くをお休みされています。体の調子が悪い時もあるかと思いますが、毎回のお休み連絡がレッスンの直前です。 忘れていることもあるしお友達と出かけることもあるし・・・。これって考え方ですが、私はお月謝をいただいてレッスンをしなくて済むから、とっても 楽なんですが、私は弾けるようにしたいのです!講師側を楽にさせているようではいけません。そもそもレッスンに来ないのだったら、習っている意味も ないのでは?やる気がないと思われても仕方がありません。

教室には高校生の生徒さんも在籍しています。高校生になると学習面も大変ですが、 部活や部活の大会などがあって本当に時間がないようです。自宅でのピアノ練習ができなくても習い続ける生徒さん。それは純粋にピアノが弾きたいから。 まぁ、ここまでピアノを辞めずに続けている生徒さんたちですから、皆さんブルグミュラー程度が弾けますし、合唱コンクールでは伴奏を されています。一定の演奏力がある生徒さんたちばかりなので、ピアノレッスン時間の練習のみでも、ゆっくりですが曲が仕上がっていきます。それに、 忙しい中でもレッスンをお休みすることがありません。都合が悪ければ振り替えレッスンを申し込まれます。ちょっとしたところで、ピアノのやる気って 見えるもの。

やる気はないけれど練習はしている、と言う状態であればレッスン可能ですが、やる気もない・練習もしない・レッスンにも行かない、 このような状態になっている場合は、どうしたいのか考える必要があります。ピアノは義務教育ではないので、習いたい人が習うもの。時々、自分の気持ちの 再確認をしてみると良いですね。

偉そうな物言いになってしまって申し訳ないの ですが、私はやる気がないのかな?と感じられる生徒さんには「ピアノを習うことを考えた方がいいのではありませんか?」と、お伝えすることが あります。だってお月謝を払ってやる気のないピアノを習うって、勿体無くないですか?ではそのやる気は、どんなところで感じられるのかと言うと・・・。 ある生徒さんは、レッスン回数の半分近くをお休みされています。体の調子が悪い時もあるかと思いますが、毎回のお休み連絡がレッスンの直前です。 忘れていることもあるしお友達と出かけることもあるし・・・。これって考え方ですが、私はお月謝をいただいてレッスンをしなくて済むから、とっても 楽なんですが、私は弾けるようにしたいのです!講師側を楽にさせているようではいけません。そもそもレッスンに来ないのだったら、習っている意味も ないのでは?やる気がないと思われても仕方がありません。

教室には高校生の生徒さんも在籍しています。高校生になると学習面も大変ですが、 部活や部活の大会などがあって本当に時間がないようです。自宅でのピアノ練習ができなくても習い続ける生徒さん。それは純粋にピアノが弾きたいから。 まぁ、ここまでピアノを辞めずに続けている生徒さんたちですから、皆さんブルグミュラー程度が弾けますし、合唱コンクールでは伴奏を されています。一定の演奏力がある生徒さんたちばかりなので、ピアノレッスン時間の練習のみでも、ゆっくりですが曲が仕上がっていきます。それに、 忙しい中でもレッスンをお休みすることがありません。都合が悪ければ振り替えレッスンを申し込まれます。ちょっとしたところで、ピアノのやる気って 見えるもの。

やる気はないけれど練習はしている、と言う状態であればレッスン可能ですが、やる気もない・練習もしない・レッスンにも行かない、 このような状態になっている場合は、どうしたいのか考える必要があります。ピアノは義務教育ではないので、習いたい人が習うもの。時々、自分の気持ちの 再確認をしてみると良いですね。

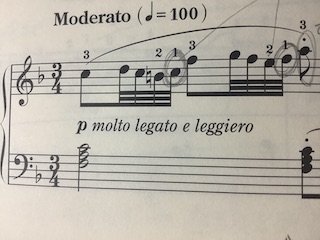

写真にある左手の8分音符。この曲は8分の3拍子の 曲なので、1拍目がお休みで2、3 と音を弾く曲です。ほとんどの生徒さんがやりがちなのは、ウン・トン・トーン、ウン・トン・トーン・・・ んんん?3拍目の音だけがちょっと長いの?3拍目の音、長く伸ばしているけど?何で? 演奏していて何となく落ち着いちゃうのですが、 楽譜的には2拍目も3拍目も同じ長さの音符です。同じ長さで音も一緒であれば、聴いている人には同じように聴こえなければいけません。 これ、ほんのちょっとの差なのですが、同じ音符は同じ弾き方・聴こえ方でなくちゃ。

この曲を練習してきた生徒さんは中学生の 生徒さんですが、なかなか私の思いが伝わらないよう。まぁ、自分の弾いた音はよく聴かなくちゃいけませんし、何より演奏している本人は 正しいと思って弾いていますから、その微妙な違いが分かりにくいかもしれません。自分の音がよく聴ける時というのは、その曲を本当に 弾き込んだ時なので、必死で弾いている間はなかなか聴くこともできません。でもその弾き方は直した方がいいですけど・・・。そんな時は、 自分の演奏を録音してみましょう。昔と違って今はスマホなどで、気軽にちょっと録音ができたりしますよね?客観的に自分の演奏が 聴けるよい機会です。自分の演奏が人の耳にはどのように聴こえているのか、聴こえ方から弾き方を探ってみましょう。

ある別の 生徒さんは「自分の演奏を録音してみたら、先生のおっしゃることがよくわかりました」と、おっしゃっていました。やはり自分が演奏を している時は演奏に必死になっているので、なかなか細かい弾き方の違いまでは聴き取れなかったりします。速い曲ですと一瞬で過ぎ去って しまいますしね(笑)客観的に聴いてみて、聴こえ方を感じて弾き方を変えていく、これ、効果がある練習方法です。

ここで重要なことは、宿題の曲はスルスルと弾けること。まぁ、これは当然と言えば当然。宿題で出してある曲なのです から、自宅練習をして仕上げます。毎日の練習ができていれば弾けるようになります。私は、宿題曲が 上手に仕上がっている場合には、次の曲や先の曲の音読みをやってもらったり、生徒さんによってはそのまま弾いて もらって初見演奏ができているかどうかの確認をしたりします。すると、ここでよくわかることは、音読みが定着している かどうか。初めて見た楽譜の音読みがスラスラとできていれば、音読みは定着していると言えます。五線の中の音読み 程度は、やはりパッとわかって欲しいもの。ここで時間がかかっていたり読み間違えるようでは、音読みは定着している とは言えません。

さきほどの生徒さんの状態はどう言うことかと言うと、宿題曲の音読みを苦労しながらでも 毎日弾くことによって、生徒さんはその曲を覚えてしまった状態です。8小節ほどの短い曲、曲の中身もそんなに 難しいわけではありませんので、弾いている間に覚えてしまうのです。そうすると、楽譜を見ていなくても弾けて しまいますし、音をミスしてしまったとしても響きで覚えているので、何度か違う鍵盤を押さえて正しい音を探り当てる ことができてしまいます。これ、耳コピ状態になっています。このまま音読みが定着することなく進んでいくと、必ず どこかのタイミングで弾けなくなってしまいます。これは本当です。曲も長くなっていきますし、音ももっともっと広がって いきますから、音読みを定着させて進んでいかないと、一気にピアノがつまらないものになってしまいます。 今までに何人もの生徒さんたちのレッスンをしてきて感じることですから、必ず止まってしまいます。

半分 耳コピ状態になってしまった場合は、どのように抜け出せば良いのか?まずは音符カードなどで音読みを定着させること。 音符カードでのスラスラ読みができる場合は、テキストのちょっと先の曲の音読みをやってみたり、テキストでなくても、 自宅にある他の楽譜でも構わないので音読みをしてみましょう。習っている範囲の音読みをたくさんしていくことで、慣れて いくようにします。音読みに強くなるためには、たくさんの曲を読むことに尽きます。楽譜はたくさん目に触れることで スラスラ読みができていきます。試してみて。

では、音の理解を定着させるためにやって欲しいこと、それは、五線に自分で書いてみることです。生徒さんは、五線の中の 音についてはスラスラと読めるし書けています。問題は、加線がついた音。五線の中の音も加線の音も、音は階段のように1段 づつ上がったり下がったりしているので、その階段の法則がわかっていればスラスラと書くことができるはず。ヘ音記号の 低音部の加線の音については、加線1本目のお団子の音符、ぶら下がった音符、加線2本目のお団子の音符、ぶら下がった音符、 加線3本目のお団子の音符、ぶら下がった音符・・・と言う具合に、1本の加線について2種類の音符で成り立っています。 教室では、五線用紙に生徒さんに書いてもらったりしていますが、こればかりをレッスン時間に充てているわけにはいかないので、 不安に感じるようであれば、自宅でも書いてみると良いと思います。

ピアノに限らず学習全般に言えることですが、 インプットばかりではなく、アウトプットも必要です。学校へ行って先生の説明を受けることはインプットですが、それらの 問題を解くことはアウトプットです。説明を受けて理解をしたつもりでも、問題を解くと間違ってしまうことと同じこと。 頭の中に入れた知識は出すことができなければ、意味を成しません。自分の手を使って書いていくことで、脳を刺激し、集中力や 記憶力が高まると言われています。スラスラと書くことができれば、読めるようにもなっているはずです。まずはスラスラ書きに 挑戦をしてみましょう。

こちらの生徒さんの練習曲は、ピアノのABCというテキスト、それにソナチネの曲をレッスン中です。これらのテキストは、1曲も長い ですし、内容も簡単ではありません。高度な演奏技術を必要とするテキストなので、全然進んでいかないのです。生徒さんはもちろん、たくさんの 練習をしてくださっています。教室の生徒さんの中では1番、練習量が多いのではないかな?と思うくらいの生徒さん。そんな生徒さんが、自分で 立てた目標に向かって努力をされたのですね。

実は以前にも「1年間でブルグミュラーのテキストを終わらせる」という目標を立てて いらっしゃいました。もちろん私は事前に生徒さんの目標を聞いていたわけではありませんので、生徒さんの目標のために、終わらせてあげるような こともしていませんが、生徒さんはちょうど1年間でブルグミュラーの25曲を終わらせることができました。私が生徒さんの目標を知ったのは、ブルグミュラー テキストが終了した時でした。

自分に目標を課して、その目標のためにコツコツ積み上げるって、なかなかできることではありません。 何となく漠然と「頑張る」と言う目標は立てられても、具体的にこれをどうする・・・というような目標って、難しいですよね。また、生徒さんの 目標は簡単なものではないだけに、努力が素晴らしいと思いました。でも、難しい目標でなくてもいいと思います。自分の中での頑張りどころ、 達成したいことに大きい・小さい、難しい・簡単・・・は関係ないような気がします。自分の中に何かしらの目標を持って、そこに向かって 頑張ることに意味があるのかなぁ・・・なんて思うのですが。何かしらの目標を持って進んでいくこともいいものだなぁ、と感じた出来事でした。 100曲マスターした生徒さん、おめでとうございます。

「短く弾けばいいんでしょ」と、それだけを思って演奏をしてしまうと、 どれも同じになってしまいますが、スタッカートの基本的な考え方は、ついている音符の約2分の1(半分)の長さ。写真の 曲で説明すれば、この曲は8分の6拍子の曲なので、8分音符が1拍。ですから右手のスタッカートは、1拍の音符のスタッカート と2拍の音符のスタッカートになります。1拍の音符のスタッカートでしたら、大体1つの半分くらいの長さに聴こえるような スタッカートになりますし、2拍の音符のスタッカートは大体1拍程度の長さに聴こえるように弾くことが望ましいです。 スタッカートの音を聴いたときに、本当に短いスタッカートとちょっと余韻が残るスタッカートといった感じでしょうか? 弾き方としては、鍵盤から素早く指を離す、ちょっとゆっくり指を離す、ということになります。ですが、この音の響きの 違いは、自分の音をよく聴いて弾き分けなければなりません。

難しいのは、左手のスタッカートの弾き方。左手は 3拍の音符にスタッカートがついていることになります。3拍の半分は1拍と半分。はっきりいって、学習してきたスタッカート からは、かけ離れたスタッカートになってしまっていますね。左手のスタッカートは1拍半の長さが必要になってきますから、 左手だけでの練習が必要になってきます。1拍半程度がどのくらいの長さになるのか、片手での練習を通して長さの感覚を 掴むことから始めるとよいでしょう。

これから先、スタッカートの弾き分けが必要な曲がたくさん出てくるように なります。曲の性格や雰囲気などからも、弾き方に工夫が必要になってきます。それら1つ1つの弾き分けが表現力につながって いきます。どんな曲で、どんなスタッカートが求められているのか、考えながら演奏をしていきたいですね。

レッスン後に 確認をすると、お母さんが丸印をつけてくださっていました。これ、何気にショック。お母さん的には、気をつけるように と思って丸印をつけてくださったと思いますが、書かれている生徒さんは、あまり気にしていないよう?な感じです。 意地悪な見方をすると「何か勝手につけているわ〜」のような感じです。生徒さんは小学3年生ですから、できれば自分で 気をつけなきゃいけない箇所は、自分で印を入れれるようになってもらいたいのです。他の人に言われるから気をつけるのでは なく、自分で「あっ!気をつけなきゃ!」と感じてもらいたいのです。その結果、自分で書き込むようにしてほしい。他人が 先回りして答えを与えるのではなく、自分で感じてほしいと思います。

教室の生徒さんの中には、レッスン中に 自分のペンケースから鉛筆やら赤ペンを出して、自分で楽譜に書き込みをする生徒さんもいらっしゃいます。生徒さんは 既に5年生になっていますが、いつくらいからだったか、自発的に書き込んでくれるようになりました。(書き込んでいて 間違って弾いてしまう場合は、私の雷が落ちているのですが笑)私は、楽譜の書き込みで禁止にしていることは、ドレミの 音読みだけです。もちろん、音符に色を塗るようなことも禁止です。それ以外でしたら、書き込んでくださって構いません。 低学年の生徒さんの中には、曲の気持ちを書き込んでくださっている生徒さんもいらっしゃいます。曲を弾くときに何かしらの 気をつけることを書き込んで演奏することは悪いことではありません。

自宅練習もレッスンも、他からの働きかけで 行う「受動的」な態度よりも、自分から進んで行う「能動的」な態度の方が上達します。お子様の練習に寄り添っていただいている 保護者側も、先に答えを出してあげるのではなく、お子様に考えさせるような言葉掛けをする必要があります。まぁ、時に根気比べの ような感じにもなりますが。大人側が先にやってしまう方が簡単で楽なのですが、お子様のことを考えるとそれは得策ではありません。 受身な練習・レッスンになってしまわないよう、気をつけていきたいものです。

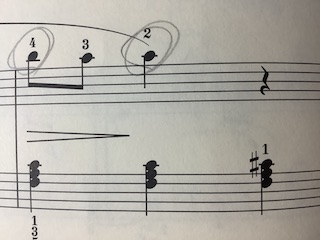

このような手の跳躍がある曲の練習方法は、まず、弾きたい 鍵盤に手を持っていきます。その時の手を広げた感覚を覚えるようにします。これは、手の長さや指の長さなど一人一人違うので、 自分で感覚を養う他ありません。いつも言いますが、私の「これくらい」と、生徒さんの「これくらい」が違うからです。正しく 弾いた時の腕を持っていった感じ、どのくらい腕を広げているのかなど、ある程度の距離感を身体に覚えさせるようにします。 もちろん、1回2回の練習でできるようにはならないと思いますから、何度も何度も腕を動かして自分の中の「これくらい」を 見極められるようにしましょう。

ピアノ学習が進んでいくと、離れた音を弾くような曲はいくらでもでてきます。 実際には鍵盤を見ながら演奏をするのですが、全く見当違いなところに指を持っていくことの無いよう、ある程度の感覚を身に つけて演奏をします。特に、休符などがなくパッと移動しないといけない曲などは、一瞬で正しい音を弾くことが求められます。 鍵盤の距離感を身につけて、ミスタッチをしないようにしていきましょう。

来年5月に、所沢のミューズキューブホールでのピティナ・ステップ開催が決定しました。2月・3月に行われる、

和光市や大泉学園のホールでのステップは締切になっていますので、ステップ参加を考えていらっしゃる生徒さんは

ご検討ください。

来年5月に、所沢のミューズキューブホールでのピティナ・ステップ開催が決定しました。2月・3月に行われる、

和光市や大泉学園のホールでのステップは締切になっていますので、ステップ参加を考えていらっしゃる生徒さんは

ご検討ください。こちらのホール、かなりピアノの音の響きを感じられるホールです。ホールとしては オススメです。ある生徒さんは、「最初の音を弾いた時、響きが綺麗だと思った」と、お話してくれました。 いや〜これ、ホント。客席で聴いていても、とても響くのです。演奏していてこの響きを感じているということは、 かなりの強者?それくらい素晴らしいホールですので、日程に無理がないようでしたら、ご検討ください。

所沢・和光・大泉学園など、この辺りのホールでのピティナ・ステップはかなりの人気地区です。前々から 人気ではありましたが、この3月に行われる大泉学園のステップは、10月の終わりには締切となってしまい、教室の 生徒さんの中には参加が叶わなかった生徒さんがちらほらいらっしゃいます。こんなに早い締め切りは私も経験がなかったので 驚きなのですが、参加を考えていらっしゃる場合は、早めの検討を。ただし、年度が変わっていますので、学校行事などの 確認もお忘れなく。来年度のステップは順次、開催予定が発表されると思いますので、その都度、お知らせしていきたいと 思います。参加をしたい生徒さんは早めのご連絡をお願いいたします。

上手だなぁ、とか、素敵だな、と思う演奏とそうでない演奏って、どんなところにあると思いますか?ブルグミュラーなどの

中級レベル以上の曲を弾く生徒さんたちへは、特に気をつけてほしいことです。ピアノの鍵盤や音に、もっともっと思いやりを

持ってほしいと思います。

上手だなぁ、とか、素敵だな、と思う演奏とそうでない演奏って、どんなところにあると思いますか?ブルグミュラーなどの

中級レベル以上の曲を弾く生徒さんたちへは、特に気をつけてほしいことです。ピアノの鍵盤や音に、もっともっと思いやりを

持ってほしいと思います。中級レベルまで進んでいる生徒さんたちは基本的に、楽譜を見て音に変換できる人たち。 何度も言いますが、音・リズムなどの間違いがほぼない人たちです。だから、音やリズムを正しく弾いているからといって、 褒めるようなレッスンではありません。それ、当たり前。逆に間違って弾いていたら、雷が落ちるレベル💢そんな生徒さん たちの演奏でも、上手な演奏と今ひとつな演奏ってあります。どんな所に現れるのでしょうか?

1小節の中に あまり音が入っていないような楽譜の曲ですが、ここにも上手・今ひとつが現れます。右手旋律の最後の音はスラーの 最後の音になっています。スラーの終わりでもありますし、次が休符になっていますから、音を切るのですが、その音の 切り方が乱暴になってしまうと台無しです。まるでスタッカートのように「ピョン!」と切ってしまいがちな音ですが、 そうではありません。左手は和音になっていますが、この和音の音を「ジャンジャンジャン」と、取り敢えず弾いています 的に演奏するのもアウト。乱暴な弾き方ですし、うるさ過ぎるよ💢いやいや、もうちょっと考えようよ💢

楽譜的には正しく弾いているのです。でも、このほんのちょっとしたことで、上手だなぁ・・・と思うか、う〜ん・・・と 思うかなのです。ちょっとの差は大きな差として現れます。せっかく演奏するのですから、上手に弾きたくないですか? 音のこと・曲のことを考えて、自分の演奏を見直してみましょう。

生徒さんたちへお配りしているマスターカードは、1月から12月までの1年間で使用する カードになっています。ですから、来年1月に入れば、これまでの曲数はリセットされて、新たなカードにスタンプを押していくことになります。 前回のレッスン時に「あと3つ」と楽しみにお話をしてくれていたのですが、レッスンがあと1回しかないことを告げると「たくさんやってくる!」 そして迎えた今年最後のレッスンで、あと3つのスタンプを押すことに成功した生徒さん。いつもよりも練習を頑張ってくれたようでした。 (できるじゃないの!だったらいつも練習してきてよ!・・・・・これは私の心の声)この調子で、新しい年も進めていってほしいです。 お子さんも大人の生徒さんも、何かと楽しみにしていただいている「BOX」 来年も続けていきますから、ぜひぜひ、練習に励んでいきましょう。 新しいマスターカードを作成して待っていますね。

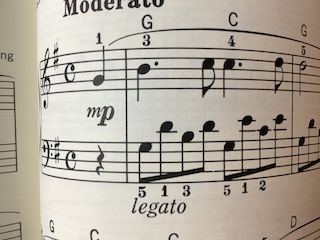

4分の4拍子のこちらの曲、最初の1小節目は1拍分しか音符がありません。4拍子の曲なのに1拍だけ?このように拍数が足らない

小節のことは「不完全小節」と言います。まぁ、4拍ないのですから不完全ですよね。小さな生徒さんのテキストに出てくる

「ハッピーバースデー」の曲なんかも不完全小節の始まりになっているかと思います。数え方については、その都度、生徒さんへは

お話をしていますが、覚えていますか?

4分の4拍子のこちらの曲、最初の1小節目は1拍分しか音符がありません。4拍子の曲なのに1拍だけ?このように拍数が足らない

小節のことは「不完全小節」と言います。まぁ、4拍ないのですから不完全ですよね。小さな生徒さんのテキストに出てくる

「ハッピーバースデー」の曲なんかも不完全小節の始まりになっているかと思います。数え方については、その都度、生徒さんへは

お話をしていますが、覚えていますか?今回の曲の場合ですと、4拍子の曲の1拍分しか最初の小節にはないので、1,2,3拍分は 心の中で数えてから、4拍目で弾き始めることになります。もっと厳密に言うと、この曲は8分音符や付点4分音符が入った曲ですから、 数え方は1と2と3と・・・と、とを入れて数えることになります。きちんと数えながら弾いている生徒さんは、正しいリズムで弾くことが できていますが、適当な弾き方をしていると、この不完全小節の1拍分が足らないまま弾いてしまうことになります。おまけの音のように さっと弾いて次の小節からゆっくり弾き始める中学生の生徒さん。これって、おまけの音ではありませんから・・・・。

大きくなって始められた生徒さんや大人の生徒さんになると、なかなか数えながら弾くことが恥ずかしいのかな?本当は自分の口で数えながらの 練習をすると、リズムの間違いもよくわかるのですが、百歩譲って数えながら弾かない場合は、せめてメトロノームには合わせるなどの練習を した方が良いです。正しく弾けている場合は良いのですが、数えながらも弾かない、メトロノームにも合わせない、正しくも弾けない・・・ では、何のための練習?好き勝手に弾くだけだったら、ピアノ教室に通わなくても良いのでは?せめて正しく弾いてもらいたいと思います。

曲は、最初から最後まで、同じ数え方・同じ速さで練習をします。それは不完全小節の始まりも同じこと。自分がどのくらいの速さで 弾くのかを頭の中で考え、その速さの4拍目から弾き始めるようにしましょう。1拍目から音を出さない音楽なだけで、同じ速さで曲は 流れています。その4拍目から音を出すだけのこと。何だかおまけの音のように書いてありますが、おまけの音ではありません。きちんとした 長さを保って弾いていきましょう。

ピアノを弾く時の手の状態は、手が丸くアーチ状になっていなければいけません。オクターブなどの広がった音を弾く場合を除いては、 アーチ状が崩れることもありません。腕もクネクネせずに真っ直ぐですし、手首も落ちません(下に下がりません)・・・と言うことは、 手の甲の動きが上下運動するようなことにもなりません。ピアノを弾いている時の手の甲って、動かないのが正しい弾き方になります。 とは言え、小さな生徒さんは指力もありませんから(今はなくて当たり前)ついつい力任せに1つ1つの音を出してしまいがち。特に 教室のピアノは電子ピアノではありませんから、簡単に音が出ないので力に頼るしかないのですが・・・。小さな生徒さん(小学校の 低学年くらいまで)に対しては、大きな音を出すことよりも手の形重視のレッスンを行なっています。全く音が出ないのは困りますが、 小さな音でもいいので綺麗な手の形で弾けるようにしています。指力がついてくると芯の通った音が出せるようになりますので、まずは 正しい手の形を手に入れるようにしましょう。

3歳から通っていただいている小学1年生の生徒さんがいらっしゃいますが、この 生徒さんも最初の頃は、ピアノの音が小さくて頼りない音でした。舞台で弾く時にはちょっと見劣りしてしまうので、別の練習をしてもらう こともあったのですが、今では、お子さんたちの生徒さんの中では、誰よりも弾く姿が綺麗です。指運びがとっても綺麗。そして、見劣り することなく舞台での演奏もされています。綺麗な音の響きは正しい手の形があってこそですから、小さな生徒さんは音の大きさを気に するよりも、手の形や手の甲の動き、手首の位置などに気をつけながら練習を重ねていきましょう。

大人の生徒さんにも多く来ていただいている教室ですが、ここ連日、その大人の生徒さんたちがやっちゃって

くれています(笑)クリスマスが近くなって浮足立ってる?そんなこともないと思いますが、ホントにやっちゃダメなこと。

も〜う有り得ない💢

大人の生徒さんにも多く来ていただいている教室ですが、ここ連日、その大人の生徒さんたちがやっちゃって

くれています(笑)クリスマスが近くなって浮足立ってる?そんなこともないと思いますが、ホントにやっちゃダメなこと。

も〜う有り得ない💢生徒さん、自信を持って弾き出した左手の和音の音が、まさかの全く違う音でした。いやいや、 それ、何やってんの!?レベル。ファラドの三和音で綺麗に響かせて欲しいのに、綺麗どころか全くの違う三和音の音。どうして そんなことに?大人の生徒さんにもお子様の生徒さんにも、「あなたの音楽の始まりの音だから、 間違っちゃダメ。気持ちを落ち着かせて、頭の中で音楽のフレーズを歌ってから弾き始めましょう」と、いつもお話をしています。 お子さんたち、ちゃんと落ち着いて弾き始めてくれています。それなのに、ここ連日の大人の生徒様方、弾き始めの音で引っかかるって どう言うこと?ピアノ学習を始めたばかりの生徒さんには「鍵盤の上に指をセットして」と伝えています。これは、自分がこれから弾く曲の 鍵盤の位置を確認してもらうため。これがゆくゆくは、落ち着いて弾き始めることに繋がっていきます。両手で曲を弾くようになると、 どんな速さで弾くのか、どんな始まりの曲だったのかを、頭の中で回想してから弾き始めてもらうようにしています。慌てないためです。 慌てて弾き始めて失敗するのは、損ですよ。

曲の始まりの音である第一音目、これ、本当に大事な音です。これから始まる最初の 音だから、絶対に間違えちゃダメな音です。準備をすることができる音ですから、間違えることは有り得ません。「あなたの音楽が始まる 音」を間違えて弾くことのないよう、細心の注意を払って弾き始めましょう。

一人2曲の 演奏は毎年のお決まりです。今年は、クリスマス曲の曲目当てクイズを行ってみました。赤鼻のトナカイやサンタが街に やってくる、ジングル・ベルなど、クリスマスにちなんだ曲の出だし8小節ほどを演奏して、曲目を当ててもらいます。 一応、選択式で答えてもらうやり方をしましたが、きよしこの夜・もろびとこぞりて、ホワイト・クリスマスなどは 難しかったかもしれませんね。「聞いたことはあるけれど、曲名がわからない」と言う声も聞かれました。それでも、 10曲中8曲を正解した生徒さんが多くてびっくり。せっかくピアノを習っているのですから、これを機に、様々な曲に 触れて欲しいと思います。

生徒さんの中には、クリスマスツリーの髪留めをつけてきてくれた生徒さんも。 実は、私もトナカイのカチューシャをつけてみましたが・・・・。年甲斐もなく(笑)楽しんでいます。みんなも楽しんで くれたでしょうか?他のお友達の頑張っている姿を見て、またこれからの1年をそれぞれに頑張ってもらえたらと思います。 保護者の皆様も、プレゼントの用意や送り迎えなどのご協力、ありがとうございました。これからもよろしくお願い致します。

実は先日のクリスマス会は、小学生 1年生さんから5年生までの参加でした。じゃんけんで決めた順番で演奏をしてもらったのですが、最初の演奏者は足台も使う 小さな生徒さんでしたから、椅子の高さも割と高い位置での設定でした。そうして始まったクリスマス会。1年生から5年生までの 幅広い年代ですから、当然、身長も全然違います。・・・と言うことは、椅子の高さも違うはず。それなのに、誰一人、椅子の高さを 変えずに演奏してしまいました。あまり音の広がりのない曲の演奏では、少々椅子の高さが違ったとしても弾けてしまいますが、鍵盤を 幅広く使うような曲の演奏では、椅子の高さが合っていないと致命的です。椅子の高さ・ピアノの鍵盤と自分の身体の距離は、自分に 合っていないと弾きにくいですし、思わぬミスを発生させてしまいます。

では、椅子の高さはどの高さが理想的なのでしょうか? 真横から椅子に座っている生徒さんを見たときに、鍵盤の位置と腕の位置が同じ高さになっていることが理想的だと言われています。 レッスン時には、あれっ?と思う場合には、椅子の高さを真横から見て調整しています。ですから、レッスンではあまり変な位置で弾いている ことはありませんが、自分で調整できない小さな生徒さんを除いては、自分の椅子の高さを覚えておくようにしましょう。身長が著しく伸びて しまった場合は椅子の高さも変わってしまいますが、毎回毎回、変わるものではありません。特に高学年の生徒さんであれば、自分で椅子の高さを 調整することはやってほしいと思います。

ピアノの演奏には、気持ちを整えて弾き始めるなどの精神的な環境を整えることはもちろん ですが、椅子の高さやピアノとの距離など、物理的な環境を整えることも重要です。何でもいいから弾けば良いわけではありません。気持ちよく 弾くための弾きやすい環境を整えて、自宅での練習にも取り組んでほしいと思います。椅子に座る前に、まず、自分の椅子の高さを確認する くらいのことはしていきましょう。これ、非常に重要です。

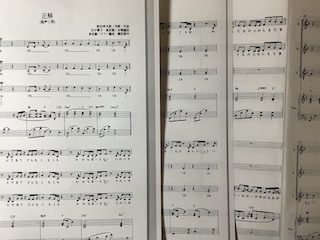

中学3年生の生徒さんが、卒業式で合唱する曲の伴奏をやりたいと楽譜を持ち込んで来られました。合唱コンクールでも

伴奏者を務めた生徒さんなので、曲の内容を見ても十分弾ける曲です。合唱コンの楽譜の方が難しかったくらい。この伴奏譜が

弾けるか弾けないかの心配はありません。でも、ここには中学3年生ならではの難しさがあります。

中学3年生の生徒さんが、卒業式で合唱する曲の伴奏をやりたいと楽譜を持ち込んで来られました。合唱コンクールでも

伴奏者を務めた生徒さんなので、曲の内容を見ても十分弾ける曲です。合唱コンの楽譜の方が難しかったくらい。この伴奏譜が

弾けるか弾けないかの心配はありません。でも、ここには中学3年生ならではの難しさがあります。生徒さんは、 中学3年生ではじめて合唱コンの伴奏を務められました。あまり人前で弾くことが好きではなかったため、今まで伴奏者を 務めずに過ごしてきましたが、今回はじめて伴奏者を務めたら、伴奏が楽しくて楽しくて仕方がなかったとのこと。これ、 好きな人は好きなんですよ。伴奏などの合わせ物。そこで、卒業式の合唱の伴奏も立候補してきたのですが・・・・。中学 3年生ということは高校受験です。がっつり受験と重なってしまうピアノ練習になるので、学校側も伴奏者の選定には頭を抱えて しまうのです。

我が家の子供たちも、卒業式での合唱伴奏を務めてきたのでよくわかるのですが、公立高校の受験を 考えている場合、1月の下旬が公立高校の推薦試験、2月の下旬が一般試験になります。卒業式自体は3月の中旬ですが、合唱練習は 2月には行いますから、そこまでには弾けるようにしなければなりません。受験勉強時期とピアノ練習時期が丸かぶりです。 ・・・と言うことは、はっきり言って、志望校のラインに近い人でなければ伴奏を頼めないのです。一般に言う、偏差値が高い・ 低いではなく、自分の志望する高校の合格ラインに遠い人では、ピアノの練習どころではない!ということ。私は生徒さんの 成績の立ち位置を知らないので、その辺りのことはわからないのですが、他にも伴奏希望者がいると言うことで、どうなるのか モヤモヤしたままの冬休み突入になってしまいました。

実は他にも「式」とつくものでの伴奏者は、学校の代表として 努めることになりますから、日頃の学校生活の態度でも左右されます。寝坊などの遅刻があってもダメですし、授業中にお話を したり眠ったりしていても好ましくありません。合唱コンの伴奏者はクラスの代表ですが、卒業式などの「式」の伴奏者は、 学校全体の代表の位置付けですから、日頃の態度も加味されます。ピアノも弾けて態度も良くて、志望校に合格できそうな?生徒さん の選定は、やはり難しいのでしょう。どうなるのかわからないまま、伴奏譜の練習をするのかどうか?生徒さんどうする?

さて今年の結果ですが、曲数が1番多かった 生徒さんは156曲。今年の3月からピアノを始められた大人の生徒さんです。その次は118曲の未就学児の生徒さん。生徒さんの 練習曲のレベルによっては、1曲が短かったり長かったりするので、曲数が多いから良い・悪いではありません。自分で納得のいく頑張りが できたかどうかです。大人の生徒さんの中には、中級レベルであっても100曲以上練習をされた生徒さんもいらっしゃいます。 これは無条件で素晴らしいと思います。中級レベルの曲になると、1曲が2~3ページあるものも多いですから・・・。

最近は、大人の生徒さんにもたくさん来ていただいていますが、大人の生徒さんの方が、お子様の生徒さんよりも合格の曲数は多いです。 お仕事もされて忙しいはずなのですが、上手に時間を使って練習に取り組んでいらっしゃるのだと思います。来年も同じような 取り組みを行う予定ですので、自分が納得のいく形で、自分なりに練習を頑張っていくようにしていきましょう。1月からは 新しいカードでレッスンがスタートします。お楽しみに〜。